苏教版新课标教学实施方案相关素材(苏教版必修4)

文档属性

| 名称 | 苏教版新课标教学实施方案相关素材(苏教版必修4) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 18.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-07-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。 苏教版新课标

普通高中语文实验教材(必修五)

教学实施 方案一、对实验教材几个概念的理解

二、实验教材教学实施方案

三、应注意思考和解决的几个问题一、对实验教材几个概念的理解

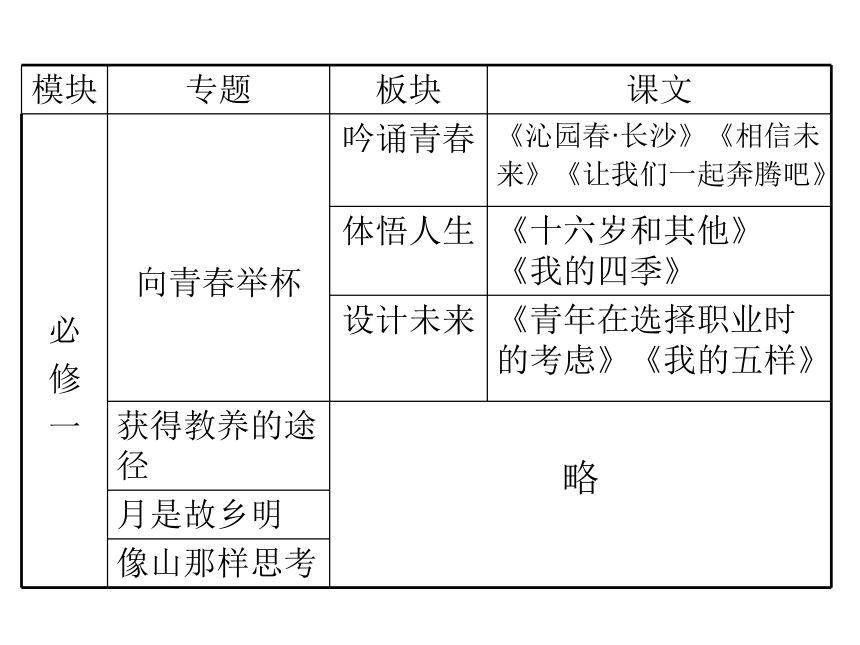

(一)模块·专题·板块

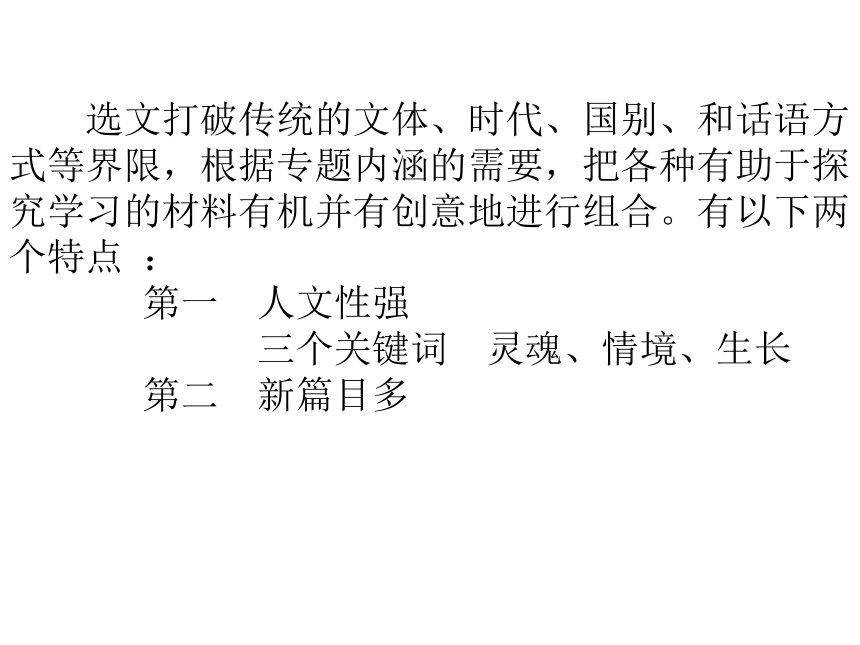

(二)文本研习·问题探讨·活动体验 选文打破传统的文体、时代、国别、和话语方式等界限,根据专题内涵的需要,把各种有助于探究学习的材料有机并有创意地进行组合。有以下两个特点 :

第一 人文性强

三个关键词 灵魂、情境、生长

第二 新篇目多

(二)

文本研习

问题探讨

活动体验 文本研习

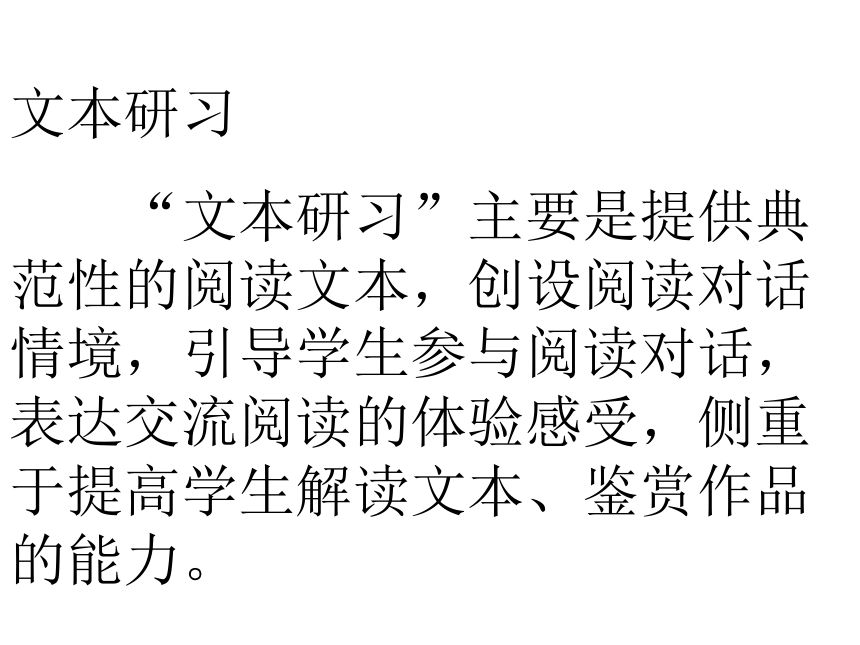

“文本研习”主要是提供典范性的阅读文本,创设阅读对话情境,引导学生参与阅读对话,表达交流阅读的体验感受,侧重于提高学生解读文本、鉴赏作品的能力。 问题探讨

“问题探讨”主要着眼于引导学生发现问题、分析问题、解决问题,进而提出有价值的问题,发展理性思维,培养批判意识。活动体验

“活动体验”引导学生围绕专题的人文内涵和学习要求,结合具体学习材料,开展丰富多样的语文实践活动,在活动中体验,在活动中思考,在活动中探究,侧重在综合性活动中提高语文素养。《图片两组》

教学目标

1.通过对图片的解读,学生能了解人在战争中的悲惨遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识。

2.通过画面和说明文字把握图片的内涵,理解摄影者的意图,比较、综合两组照片的内容,就“战争与和平”的话题,说出自己的感受。

3.学生通过活动实践,能够了解新闻图片的作用,学会抓住重点解读图片内容,对图片进行鉴赏,为图片加小标题、配写解说词。 教学重点与难点

1.本课学习的重点是在把握摄影者创作意图的基础上理解图片背后所蕴含的深层含义。

2.本课教学的难点是让学生掌握解读图片的内涵的方法。教学过程

一、导入

(多媒体播放二战影像资料剪辑,让学生直观体验战争的残酷与疯狂。)

二、摄影作品不同于文字作品,它用画面来表现主题,用形象来发言,看过第一组图片后,同学们的心情如何?请同学结合课本上图片的解说文字和有关二战及越战的背景材料,说说看过第一组图片后的初步感受。

三、图片是瞬间的永恒,我们透过一幅幅画面可以想像到发生在昨天的故事,听到人物的心灵之声。第一组四幅图片都给我们强烈的震撼,这种力量来自于细节。请学生寻找每一幅图片中最具不同寻常的表现力的细节。 四、分组讨论和交流。各组每位同学按要求给其中一幅图片加一个小标题,注意标题要符合图片所表现的内涵,语言符合图片的风格。交流时保持严肃、虔诚的氛围。先在组内交流,选取最好的一个标题在班上交流,说说为什么它优于同组其他的标题。

五、综合第一组图片,说说这四幅图片所表现的共同主题。

六、研读第二组图片,指出图片中富有表现力的细节特点 七、优秀的摄影作品往往都有着丰富的内涵,为了形象地揭示其内涵,人们常常要为它配写解说词。

解说词,就是口头解释说明的词。它通过对事物的准确描述、词语的渲染,来感染观众或听众,使其了解事物的来龙去脉和意义,起到宣传的效果。

为图片写解说词,其语言风格要符合图片本身所创设的情境和氛围,并注意如下几点:

○想像发生在图片背后的故事

○描绘图片所表现的场景

○抓住震撼人心的细节

○表现图片所传达的人物的心灵之声 例:图一的解说词

呼啸着俯冲的轰炸机,此起彼伏的凄厉的爆炸声,如山崩塌的断壁残垣,惨不忍睹的横陈的尸体,汩汩流淌着的鲜血,在日寇轰炸后留下的一片废墟上,受伤的小男孩孤独无助地发出撕心裂肺的哀号:“妈妈,你在哪里……”

八、请同学从两组图片中选出最能打动你的一幅,体会图片独特的视觉冲击力,写一段解说词,在班上进行交流。

九、总结

《沁园春·长沙》

教学目标

1.学习这首词,让学生能够感受并理解诗人毛泽东青年时期的理想抱负及精神境界。

2.学习这首词,能够品味语言,体会意境,把握形象,把握作品感情基调,把这首词读得声韵饱满、大气磅礴。

3.背诵这首词。

教学重点与难点

能够把握朗读的特点和方法,具体、深入地感受词的意境,体会富有表现力的语言,能够用恰当的语气、语调,表达这首词中所传达的思想和自己对词的理解感受。 教学过程

一、导入

二、背景介绍

《咏蛙》:“独坐池塘如虎踞,绿杨树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声。”

“自信人生二百年,会当水击三千里”

三、听读,感悟情感基调

四、初读,把握节奏气势

五、齐读,体会情感意境

六、品读,赏析思想内涵

七、熟读成诵,表现思想感情

二、实验教材必修五(第五模块)教学的实施方案 必修五(第五模块)

第一专题:科学之光

第二专题:此情可待成追忆

第三专题:直面人生

第四专题:我们头上的灿烂星空一、探索与发现:《物种起源》绪论

人类基因组计划及其意义

二、神奇的自然:南州六月荔枝丹

斑纹

三、*美丽的创造:景泰蓝的制作

足下的文化与野草之美第一专题:科学之光(文本研习) 第一专题:科学之光

1.专题内涵:了解科学,认识科学,建立正确的科学观,提高科学素养。

2.呈现方式:文本研习

3.核心文本:《物种起源》绪论

人类基因组计划及其意义

南州六月荔枝丹

斑纹

4.教学重点:整理说明文知识(抓住对象特点、说明顺序、说明方法、说明的语言)

5.作文 写出精神的底色

6.课时安排:8+2 课时

对《科学之光》专题教学的几点建议:

不能将说明文教学上成科普课。

应选用多种教学方法,把说明文教活。

培养学生获取信息、处理信息的能力 。

教学时就要多采用形象化手段,利用现代化的教学方法,化抽象为形象。 第一板块:“探索与发现”

《〈物种起源〉绪论》 [英]达尔文

作者为什么要提前发表《物种起源》?

达尔文《物种起源》的主要观点是什么?

体会和把握达尔文身上的科学精神。

《人类基因组计划及其意义》 杨焕明

抓住文章结构的总体框架

领略本文在说明上举重若轻、明白晓畅的特点 第二板块:“神奇的自然”

--文艺性的说明文

关于植物:

贾祖璋《南州六月荔枝丹》

关于动物:

周晓枫 《斑纹》 《南州六月荔枝丹》

一是说荔枝本身的结构

一是对荔枝的生长等情况

《斑纹》

《斑纹》是青年散文家周晓枫的作品。这类文章现在很多,文体特征不是非常明显,说它是散文随笔可以,说它是科学小品也不无道理,它反映了目前文学创作在文体上走向融合渗透的一种趋向。

《斑纹》的语言特点:

一、意象稠密,修辞繁复

二、描写别致,蕴涵奇美

三、充满质感,哲理丰富 一、意象稠密,修辞繁复

文章在极短的篇幅内运用了大量的意象,一系列的比喻,以及连串的排比。这是典型的周晓枫式的语言,周晓枫是是典型的修辞爱好者,热衷于句子建设。有人概括周晓枫作品在语言上的追求是“用马赛克盖大楼”。

周晓枫自己也承认,她对词汇和语句持有长久的雕琢耐心,所以其作品效果是繁复的巴洛克式的。完美主义使得她不想放弃每个局部,难以容忍平淡的表达,其结果是作品意象稠密,修辞繁复。 二、描写别致,蕴涵奇美

如文章在描绘蛇的形象时融合了科学与人文的说明方式为我们塑造了一个阴鸷、诡秘、恶毒、凶险的形象,同时又使得文章更加意趣盎然。美国诗人艾米莉·狄金森说,文字煮沸,也有一种芬芳的味道,用这句话来形容周晓枫作品的语言特点,最为恰当。 三、充满质感,哲理丰富

周晓枫的许多作品都以动物为主题,兼有科学性、趣味性和思想性,《斑纹》也不例外。文章在对许多动物的习性、生物界的一些自然规律进行说明与描写的同时,还对它们对人类的启示做了引申性的阐发,这些富于个性与启发意义的阐释充满了哲理的意蕴。第三板块“美丽的创造”

叶圣陶 《景泰蓝的制作》

俞孔坚 《足下的文化与野草之美》 《景泰蓝的制作》

说明内容有详有略

说明方法多种多样

抓住说明对象的特征

《足下的文化与野草之美》

把握文章大的结构

把握作者的设计理念

依托文字去发挥想像第二专题 此情可待成追忆(文本研习) 如泣如诉 亲情

执子之手 爱情

*旧日时光 友情1.专题内涵:对丰富多样的情感的体验、认识和评价。

2.呈现方式:文本研习

3.核心文本:陈情表

项脊轩志

长亭送别

罗密欧与朱丽叶

4.教学重点:诵读—鉴赏—多样的表情

手段

5 .写作训练:写出你的真情实感

6.课时安排:8+2 课时

第二专题教学目标:

1.学生能感受作品中深刻、高尚的情感,充实自己的心灵世界,获得精神成长。

2.学生能了解古代散文、中外戏剧及诗歌等文学体裁的特征和感情表达的基本方法。

3.学生能掌握阅读鉴赏古代散文、中外戏剧及诗歌的基本步骤和方法。

4.学生能够从细节、景物、台词、意象等入手,准确理解作品中所表达的情感。

5.学生能理解语言的深层意蕴,评价感情的表达效果,提高解读作品的能力。 李密的深情,归有光的至爱,都是通过散文的细节、白描、烘托、渲染等手法表达出来的;

张生和崔莺莺、罗密欧和朱丽叶对幸福爱情的追求,都是通过“代言体”的戏剧形式、戏剧冲突、时空安排等手段来表现的;

*三首歌唱友情的诗篇,或借助意象,或融思于诗,运用了多样的诗歌感情表达的手段。 第三专题:直面人生(问题探讨)

一、生存选择:报任安书

渔父

二、真的猛士:记念刘和珍君

三、*苦难中的尊严:论厄运

直面困难

第三专题:直面人生

1.专题内涵:正视人生的苦乐顺逆,勇于面对生活的选择和考验。

2.呈现方式:问题探讨

3.核心文本:报任安书

渔父

记念刘和珍君

4.教学重点:诵读—探讨—注重整合

5.写作训练:读后感写作

6 .课时安排:8+2 课时

问题探讨中应注意:

问题探讨必须自然渗透融合在文本学习的过程中,从文本中自然生发出来。

新课标强调“整合”,要求改变以往“教一篇是一篇”零打碎敲的方式,组织高效率的综合学习。

综合学习必须建立在单篇教学的基础上,要在单篇教学上花力气,为整合做好铺垫。第一板块:“生存选择”

司马迁《报任安书(节选)》

屈 原《渔父》

问题探讨(单篇)

可以从生命的价值、人生的意义、知识分子的责任、对后世的影响等方面来探讨

可以从东西方生死价值观来探讨

可以从司马迁的生死观、荣辱观来探讨

问题探讨(整合)

《报任安书》中“欲言又止,欲止又言”的表达特色,就要引导学生体会司马迁痛苦的经历和心理,从而感受他人生选择所表现出的非凡的勇气和毅力;

《渔父》中寓言对话,就是痛苦的内心搏斗的外化,抓住表达上的这个特色,可以更好地感受屈原的人生追求。

《生存选择》板块探讨的核心问题是怎样理解司马迁和屈原不同的人生选择。这也是读完两篇文章后必然会产生的疑问。探讨的空间很大,“深者得其深,浅者得其浅”,人人有话可说。浅一点说,可以用原文回答他们为什么择生,为什么择死。 第二板块:“真的猛士”

鲁迅 《记念刘和珍君》

抓住文中作者“说”还是“不说”这个关键,梳理相关语句,弄清它们所指代的具体内容,理清文章的思路,把握“欲言又止,欲止又言”行文方式,探讨它产生原因和特殊效果;

从对刘和珍片断描写入手,概括刘和珍的精神品质,研读文中充满抒彩的关键议论句,引导学生对“真的猛士”和“庸人”的内涵加以探讨,理解鲁迅对生死选择的认识。 *第三板块:“苦难中的尊严”

[英]培 根 《论厄运》

周国平 《直面苦难(节选)》 《苦难中的尊严》板块选了培根和周国平的文章,两篇文章充满人生智慧,虽然是首次入选,但富有可读性,可以拓展阅读视野并丰富阅读趣味,相信会受到老师和同学的喜爱。

文章难度不大,可以安排学生自读,教师对两文的观点和说理方式,适当点拨指导,然后对顺境展开探讨。 第四专题:我们头上的灿烂星空(问题探讨)

一、心连广宇:逍遥游

兰亭集序

二、伟大的猜想:人是能思想的苇草

我为何而活着 第四专题:我们头上的灿烂星空

1.专题内涵:体认人的内在道德与宇宙的关系,思考人之所以为人、人生存的意义和价值等终极追问。

2.呈现方式:问题探讨

3.核心文本:逍遥游

兰亭集序

4.教学重点:诵读—探讨—积累

5.写作训练:立论要有高度

6.课时安排:6+2课时 第一板块:“仰观宇宙”

庄子 《逍遥游(节选)》

王羲之 《兰亭集序》

介绍庄子及其“逍遥游”的理想境界,让学生对庄子追求逍遥自适的生活态度有总体的认识。

在疏通文意的过程中引导学生关注精神层面的东西,让学生围绕“逍遥游”这一理想的精神境界进行探讨 。文章极写鲲鹏的神奇莫测,画面极其壮美,那么,鲲鹏达到逍遥游的境界了吗?

蜩与学鸠上下翻飞自如,作者为什么用批评的口吻说“之二虫又何知”?

作者谈“小大之辩”是不是否定“小”肯定“大”?文末谈了现实中的几种人,为什么他们都没有达到作者的理想境界?

你认为“逍遥游”的内涵是什么?

怎样做到“无己”“无功”“无名”?

庄子的这一思想对于我们今天又有什么启发和意义?

《兰亭集序》

作者为什么而“乐”?从哪几个方面写“乐”?

作者为什么会突然转入“死生亦大” “痛”的感慨?

作者批判士大夫中流行的“一死生,齐彭殇”消极虚无的人生观,表明了他对人生怎样的思考?

他又为何而“悲”?你认为这是怎样的人生态度?

王羲之的人生观对于今天的我们有怎样的意义和启发?

《逍遥游》和《兰亭集序》中宇宙的永恒与人生的短暂形成了强烈的对比,试探讨这种写法的作用。*第二板块:“思想的光辉”

[法]帕斯卡尔 《人是能思想的苇草

[英]罗素 《我为什么而活着》学习《人是能思想的苇草》一文,可以重点探讨下面几个问题:

“人是能思想的苇草”概括了人怎样的特点?

为什么说人全部的尊严就在于思想?

思想既然是无与伦比的东西,为什么又说它 有缺点又是卑贱的?

如何认识人是可悲与伟大的统一体?

课外收集一些古今中外思想家的格言警句并进行交流,以加深学生对本专题内涵的理解和认识。

三、应注意思考和解决的几个问题

1.人文性与工具性的统一

2.同一专题或板块内文本的难与易

3.文言文能力的形成

4.作文教学训练序列

5.教学评价的探索

6.读本的利用问题

7.教材量大与课时紧张的矛盾

8.《学习与评价》的使用

普通高中语文实验教材(必修五)

教学实施 方案一、对实验教材几个概念的理解

二、实验教材教学实施方案

三、应注意思考和解决的几个问题一、对实验教材几个概念的理解

(一)模块·专题·板块

(二)文本研习·问题探讨·活动体验 选文打破传统的文体、时代、国别、和话语方式等界限,根据专题内涵的需要,把各种有助于探究学习的材料有机并有创意地进行组合。有以下两个特点 :

第一 人文性强

三个关键词 灵魂、情境、生长

第二 新篇目多

(二)

文本研习

问题探讨

活动体验 文本研习

“文本研习”主要是提供典范性的阅读文本,创设阅读对话情境,引导学生参与阅读对话,表达交流阅读的体验感受,侧重于提高学生解读文本、鉴赏作品的能力。 问题探讨

“问题探讨”主要着眼于引导学生发现问题、分析问题、解决问题,进而提出有价值的问题,发展理性思维,培养批判意识。活动体验

“活动体验”引导学生围绕专题的人文内涵和学习要求,结合具体学习材料,开展丰富多样的语文实践活动,在活动中体验,在活动中思考,在活动中探究,侧重在综合性活动中提高语文素养。《图片两组》

教学目标

1.通过对图片的解读,学生能了解人在战争中的悲惨遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识。

2.通过画面和说明文字把握图片的内涵,理解摄影者的意图,比较、综合两组照片的内容,就“战争与和平”的话题,说出自己的感受。

3.学生通过活动实践,能够了解新闻图片的作用,学会抓住重点解读图片内容,对图片进行鉴赏,为图片加小标题、配写解说词。 教学重点与难点

1.本课学习的重点是在把握摄影者创作意图的基础上理解图片背后所蕴含的深层含义。

2.本课教学的难点是让学生掌握解读图片的内涵的方法。教学过程

一、导入

(多媒体播放二战影像资料剪辑,让学生直观体验战争的残酷与疯狂。)

二、摄影作品不同于文字作品,它用画面来表现主题,用形象来发言,看过第一组图片后,同学们的心情如何?请同学结合课本上图片的解说文字和有关二战及越战的背景材料,说说看过第一组图片后的初步感受。

三、图片是瞬间的永恒,我们透过一幅幅画面可以想像到发生在昨天的故事,听到人物的心灵之声。第一组四幅图片都给我们强烈的震撼,这种力量来自于细节。请学生寻找每一幅图片中最具不同寻常的表现力的细节。 四、分组讨论和交流。各组每位同学按要求给其中一幅图片加一个小标题,注意标题要符合图片所表现的内涵,语言符合图片的风格。交流时保持严肃、虔诚的氛围。先在组内交流,选取最好的一个标题在班上交流,说说为什么它优于同组其他的标题。

五、综合第一组图片,说说这四幅图片所表现的共同主题。

六、研读第二组图片,指出图片中富有表现力的细节特点 七、优秀的摄影作品往往都有着丰富的内涵,为了形象地揭示其内涵,人们常常要为它配写解说词。

解说词,就是口头解释说明的词。它通过对事物的准确描述、词语的渲染,来感染观众或听众,使其了解事物的来龙去脉和意义,起到宣传的效果。

为图片写解说词,其语言风格要符合图片本身所创设的情境和氛围,并注意如下几点:

○想像发生在图片背后的故事

○描绘图片所表现的场景

○抓住震撼人心的细节

○表现图片所传达的人物的心灵之声 例:图一的解说词

呼啸着俯冲的轰炸机,此起彼伏的凄厉的爆炸声,如山崩塌的断壁残垣,惨不忍睹的横陈的尸体,汩汩流淌着的鲜血,在日寇轰炸后留下的一片废墟上,受伤的小男孩孤独无助地发出撕心裂肺的哀号:“妈妈,你在哪里……”

八、请同学从两组图片中选出最能打动你的一幅,体会图片独特的视觉冲击力,写一段解说词,在班上进行交流。

九、总结

《沁园春·长沙》

教学目标

1.学习这首词,让学生能够感受并理解诗人毛泽东青年时期的理想抱负及精神境界。

2.学习这首词,能够品味语言,体会意境,把握形象,把握作品感情基调,把这首词读得声韵饱满、大气磅礴。

3.背诵这首词。

教学重点与难点

能够把握朗读的特点和方法,具体、深入地感受词的意境,体会富有表现力的语言,能够用恰当的语气、语调,表达这首词中所传达的思想和自己对词的理解感受。 教学过程

一、导入

二、背景介绍

《咏蛙》:“独坐池塘如虎踞,绿杨树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声。”

“自信人生二百年,会当水击三千里”

三、听读,感悟情感基调

四、初读,把握节奏气势

五、齐读,体会情感意境

六、品读,赏析思想内涵

七、熟读成诵,表现思想感情

二、实验教材必修五(第五模块)教学的实施方案 必修五(第五模块)

第一专题:科学之光

第二专题:此情可待成追忆

第三专题:直面人生

第四专题:我们头上的灿烂星空一、探索与发现:《物种起源》绪论

人类基因组计划及其意义

二、神奇的自然:南州六月荔枝丹

斑纹

三、*美丽的创造:景泰蓝的制作

足下的文化与野草之美第一专题:科学之光(文本研习) 第一专题:科学之光

1.专题内涵:了解科学,认识科学,建立正确的科学观,提高科学素养。

2.呈现方式:文本研习

3.核心文本:《物种起源》绪论

人类基因组计划及其意义

南州六月荔枝丹

斑纹

4.教学重点:整理说明文知识(抓住对象特点、说明顺序、说明方法、说明的语言)

5.作文 写出精神的底色

6.课时安排:8+2 课时

对《科学之光》专题教学的几点建议:

不能将说明文教学上成科普课。

应选用多种教学方法,把说明文教活。

培养学生获取信息、处理信息的能力 。

教学时就要多采用形象化手段,利用现代化的教学方法,化抽象为形象。 第一板块:“探索与发现”

《〈物种起源〉绪论》 [英]达尔文

作者为什么要提前发表《物种起源》?

达尔文《物种起源》的主要观点是什么?

体会和把握达尔文身上的科学精神。

《人类基因组计划及其意义》 杨焕明

抓住文章结构的总体框架

领略本文在说明上举重若轻、明白晓畅的特点 第二板块:“神奇的自然”

--文艺性的说明文

关于植物:

贾祖璋《南州六月荔枝丹》

关于动物:

周晓枫 《斑纹》 《南州六月荔枝丹》

一是说荔枝本身的结构

一是对荔枝的生长等情况

《斑纹》

《斑纹》是青年散文家周晓枫的作品。这类文章现在很多,文体特征不是非常明显,说它是散文随笔可以,说它是科学小品也不无道理,它反映了目前文学创作在文体上走向融合渗透的一种趋向。

《斑纹》的语言特点:

一、意象稠密,修辞繁复

二、描写别致,蕴涵奇美

三、充满质感,哲理丰富 一、意象稠密,修辞繁复

文章在极短的篇幅内运用了大量的意象,一系列的比喻,以及连串的排比。这是典型的周晓枫式的语言,周晓枫是是典型的修辞爱好者,热衷于句子建设。有人概括周晓枫作品在语言上的追求是“用马赛克盖大楼”。

周晓枫自己也承认,她对词汇和语句持有长久的雕琢耐心,所以其作品效果是繁复的巴洛克式的。完美主义使得她不想放弃每个局部,难以容忍平淡的表达,其结果是作品意象稠密,修辞繁复。 二、描写别致,蕴涵奇美

如文章在描绘蛇的形象时融合了科学与人文的说明方式为我们塑造了一个阴鸷、诡秘、恶毒、凶险的形象,同时又使得文章更加意趣盎然。美国诗人艾米莉·狄金森说,文字煮沸,也有一种芬芳的味道,用这句话来形容周晓枫作品的语言特点,最为恰当。 三、充满质感,哲理丰富

周晓枫的许多作品都以动物为主题,兼有科学性、趣味性和思想性,《斑纹》也不例外。文章在对许多动物的习性、生物界的一些自然规律进行说明与描写的同时,还对它们对人类的启示做了引申性的阐发,这些富于个性与启发意义的阐释充满了哲理的意蕴。第三板块“美丽的创造”

叶圣陶 《景泰蓝的制作》

俞孔坚 《足下的文化与野草之美》 《景泰蓝的制作》

说明内容有详有略

说明方法多种多样

抓住说明对象的特征

《足下的文化与野草之美》

把握文章大的结构

把握作者的设计理念

依托文字去发挥想像第二专题 此情可待成追忆(文本研习) 如泣如诉 亲情

执子之手 爱情

*旧日时光 友情1.专题内涵:对丰富多样的情感的体验、认识和评价。

2.呈现方式:文本研习

3.核心文本:陈情表

项脊轩志

长亭送别

罗密欧与朱丽叶

4.教学重点:诵读—鉴赏—多样的表情

手段

5 .写作训练:写出你的真情实感

6.课时安排:8+2 课时

第二专题教学目标:

1.学生能感受作品中深刻、高尚的情感,充实自己的心灵世界,获得精神成长。

2.学生能了解古代散文、中外戏剧及诗歌等文学体裁的特征和感情表达的基本方法。

3.学生能掌握阅读鉴赏古代散文、中外戏剧及诗歌的基本步骤和方法。

4.学生能够从细节、景物、台词、意象等入手,准确理解作品中所表达的情感。

5.学生能理解语言的深层意蕴,评价感情的表达效果,提高解读作品的能力。 李密的深情,归有光的至爱,都是通过散文的细节、白描、烘托、渲染等手法表达出来的;

张生和崔莺莺、罗密欧和朱丽叶对幸福爱情的追求,都是通过“代言体”的戏剧形式、戏剧冲突、时空安排等手段来表现的;

*三首歌唱友情的诗篇,或借助意象,或融思于诗,运用了多样的诗歌感情表达的手段。 第三专题:直面人生(问题探讨)

一、生存选择:报任安书

渔父

二、真的猛士:记念刘和珍君

三、*苦难中的尊严:论厄运

直面困难

第三专题:直面人生

1.专题内涵:正视人生的苦乐顺逆,勇于面对生活的选择和考验。

2.呈现方式:问题探讨

3.核心文本:报任安书

渔父

记念刘和珍君

4.教学重点:诵读—探讨—注重整合

5.写作训练:读后感写作

6 .课时安排:8+2 课时

问题探讨中应注意:

问题探讨必须自然渗透融合在文本学习的过程中,从文本中自然生发出来。

新课标强调“整合”,要求改变以往“教一篇是一篇”零打碎敲的方式,组织高效率的综合学习。

综合学习必须建立在单篇教学的基础上,要在单篇教学上花力气,为整合做好铺垫。第一板块:“生存选择”

司马迁《报任安书(节选)》

屈 原《渔父》

问题探讨(单篇)

可以从生命的价值、人生的意义、知识分子的责任、对后世的影响等方面来探讨

可以从东西方生死价值观来探讨

可以从司马迁的生死观、荣辱观来探讨

问题探讨(整合)

《报任安书》中“欲言又止,欲止又言”的表达特色,就要引导学生体会司马迁痛苦的经历和心理,从而感受他人生选择所表现出的非凡的勇气和毅力;

《渔父》中寓言对话,就是痛苦的内心搏斗的外化,抓住表达上的这个特色,可以更好地感受屈原的人生追求。

《生存选择》板块探讨的核心问题是怎样理解司马迁和屈原不同的人生选择。这也是读完两篇文章后必然会产生的疑问。探讨的空间很大,“深者得其深,浅者得其浅”,人人有话可说。浅一点说,可以用原文回答他们为什么择生,为什么择死。 第二板块:“真的猛士”

鲁迅 《记念刘和珍君》

抓住文中作者“说”还是“不说”这个关键,梳理相关语句,弄清它们所指代的具体内容,理清文章的思路,把握“欲言又止,欲止又言”行文方式,探讨它产生原因和特殊效果;

从对刘和珍片断描写入手,概括刘和珍的精神品质,研读文中充满抒彩的关键议论句,引导学生对“真的猛士”和“庸人”的内涵加以探讨,理解鲁迅对生死选择的认识。 *第三板块:“苦难中的尊严”

[英]培 根 《论厄运》

周国平 《直面苦难(节选)》 《苦难中的尊严》板块选了培根和周国平的文章,两篇文章充满人生智慧,虽然是首次入选,但富有可读性,可以拓展阅读视野并丰富阅读趣味,相信会受到老师和同学的喜爱。

文章难度不大,可以安排学生自读,教师对两文的观点和说理方式,适当点拨指导,然后对顺境展开探讨。 第四专题:我们头上的灿烂星空(问题探讨)

一、心连广宇:逍遥游

兰亭集序

二、伟大的猜想:人是能思想的苇草

我为何而活着 第四专题:我们头上的灿烂星空

1.专题内涵:体认人的内在道德与宇宙的关系,思考人之所以为人、人生存的意义和价值等终极追问。

2.呈现方式:问题探讨

3.核心文本:逍遥游

兰亭集序

4.教学重点:诵读—探讨—积累

5.写作训练:立论要有高度

6.课时安排:6+2课时 第一板块:“仰观宇宙”

庄子 《逍遥游(节选)》

王羲之 《兰亭集序》

介绍庄子及其“逍遥游”的理想境界,让学生对庄子追求逍遥自适的生活态度有总体的认识。

在疏通文意的过程中引导学生关注精神层面的东西,让学生围绕“逍遥游”这一理想的精神境界进行探讨 。文章极写鲲鹏的神奇莫测,画面极其壮美,那么,鲲鹏达到逍遥游的境界了吗?

蜩与学鸠上下翻飞自如,作者为什么用批评的口吻说“之二虫又何知”?

作者谈“小大之辩”是不是否定“小”肯定“大”?文末谈了现实中的几种人,为什么他们都没有达到作者的理想境界?

你认为“逍遥游”的内涵是什么?

怎样做到“无己”“无功”“无名”?

庄子的这一思想对于我们今天又有什么启发和意义?

《兰亭集序》

作者为什么而“乐”?从哪几个方面写“乐”?

作者为什么会突然转入“死生亦大” “痛”的感慨?

作者批判士大夫中流行的“一死生,齐彭殇”消极虚无的人生观,表明了他对人生怎样的思考?

他又为何而“悲”?你认为这是怎样的人生态度?

王羲之的人生观对于今天的我们有怎样的意义和启发?

《逍遥游》和《兰亭集序》中宇宙的永恒与人生的短暂形成了强烈的对比,试探讨这种写法的作用。*第二板块:“思想的光辉”

[法]帕斯卡尔 《人是能思想的苇草

[英]罗素 《我为什么而活着》学习《人是能思想的苇草》一文,可以重点探讨下面几个问题:

“人是能思想的苇草”概括了人怎样的特点?

为什么说人全部的尊严就在于思想?

思想既然是无与伦比的东西,为什么又说它 有缺点又是卑贱的?

如何认识人是可悲与伟大的统一体?

课外收集一些古今中外思想家的格言警句并进行交流,以加深学生对本专题内涵的理解和认识。

三、应注意思考和解决的几个问题

1.人文性与工具性的统一

2.同一专题或板块内文本的难与易

3.文言文能力的形成

4.作文教学训练序列

5.教学评价的探索

6.读本的利用问题

7.教材量大与课时紧张的矛盾

8.《学习与评价》的使用

同课章节目录