华师大版 七年级上 第二章 第1节 昼夜成因(浙江省宁波市慈溪市)

文档属性

| 名称 | 华师大版 七年级上 第二章 第1节 昼夜成因(浙江省宁波市慈溪市) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 12.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2008-10-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

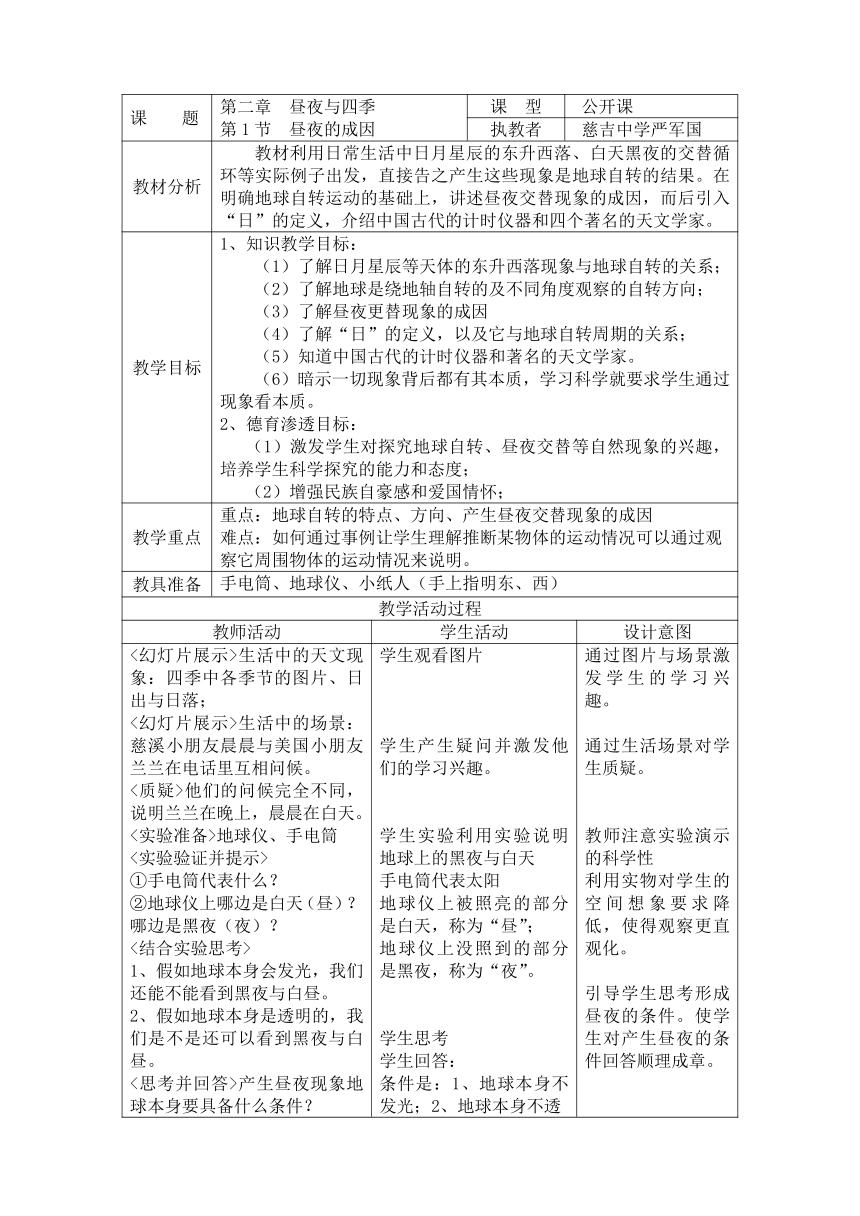

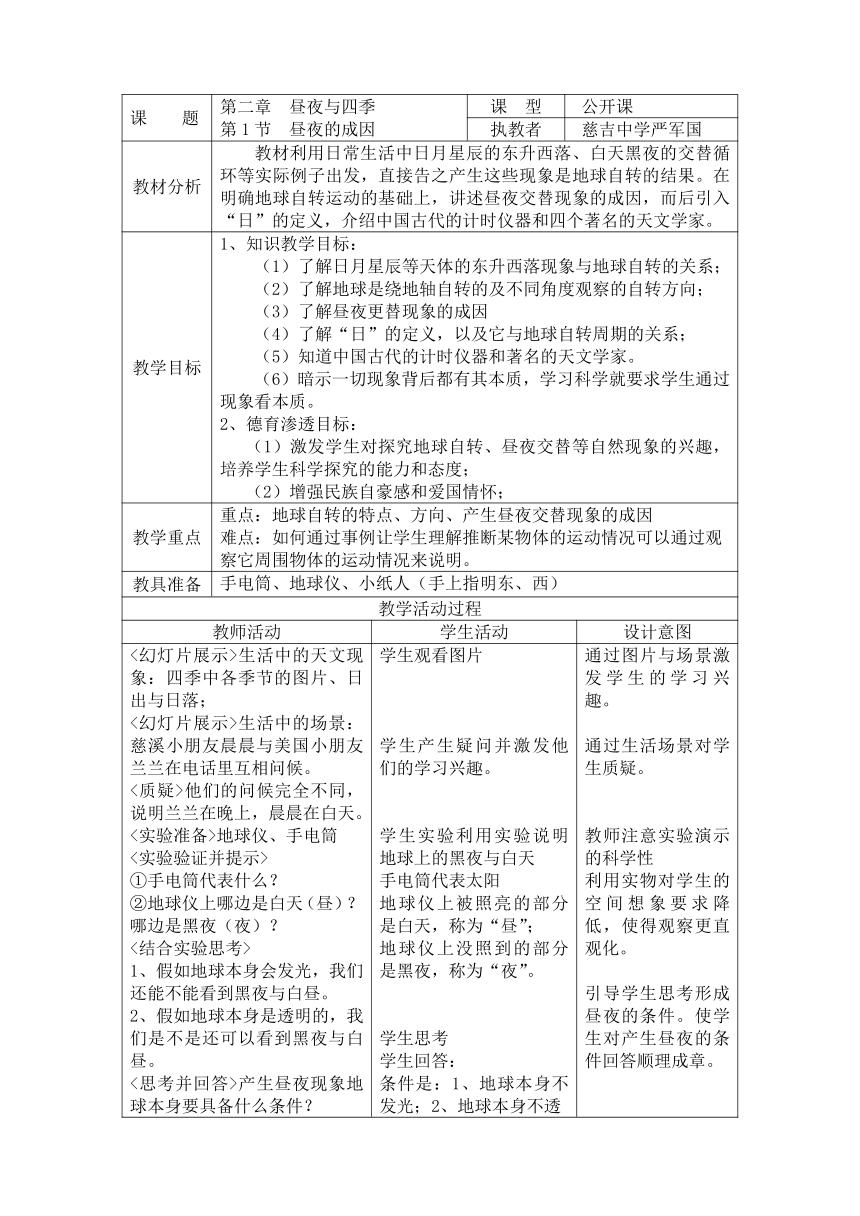

课 题 第二章 昼夜与四季第1节 昼夜的成因 课 型 公开课

执教者 慈吉中学严军国

教材分析 教材利用日常生活中日月星辰的东升西落、白天黑夜的交替循环等实际例子出发,直接告之产生这些现象是地球自转的结果。在明确地球自转运动的基础上,讲述昼夜交替现象的成因,而后引入“日”的定义,介绍中国古代的计时仪器和四个著名的天文学家。

教学目标 1、知识教学目标: (1)了解日月星辰等天体的东升西落现象与地球自转的关系; (2)了解地球是绕地轴自转的及不同角度观察的自转方向;(3)了解昼夜更替现象的成因(4)了解“日”的定义,以及它与地球自转周期的关系;(5)知道中国古代的计时仪器和著名的天文学家。(6)暗示一切现象背后都有其本质,学习科学就要求学生通过现象看本质。2、德育渗透目标:(1)激发学生对探究地球自转、昼夜交替等自然现象的兴趣,培养学生科学探究的能力和态度;(2)增强民族自豪感和爱国情怀;

教学重点 重点:地球自转的特点、方向、产生昼夜交替现象的成因难点:如何通过事例让学生理解推断某物体的运动情况可以通过观察它周围物体的运动情况来说明。

教具准备 手电筒、地球仪、小纸人(手上指明东、西)

教学活动过程

教师活动 学生活动 设计意图

<幻灯片展示>生活中的天文现象:四季中各季节的图片、日出与日落;<幻灯片展示>生活中的场景:慈溪小朋友晨晨与美国小朋友兰兰在电话里互相问候。<质疑>他们的问候完全不同,说明兰兰在晚上,晨晨在白天。<实验准备>地球仪、手电筒<实验验证并提示>①手电筒代表什么?②地球仪上哪边是白天(昼)?哪边是黑夜(夜)?<结合实验思考>1、假如地球本身会发光,我们还能不能看到黑夜与白昼。2、假如地球本身是透明的,我们是不是还可以看到黑夜与白昼。<思考并回答>产生昼夜现象地球本身要具备什么条件? 学生观看图片学生产生疑问并激发他们的学习兴趣。学生实验利用实验说明地球上的黑夜与白天手电筒代表太阳地球仪上被照亮的部分是白天,称为“昼”;地球仪上没照到的部分是黑夜,称为“夜”。学生思考学生回答:条件是:1、地球本身不发光;2、地球本身不透 通过图片与场景激发学生的学习兴趣。通过生活场景对学生质疑。教师注意实验演示的科学性利用实物对学生的空间想象要求降低,使得观察更直观化。引导学生思考形成昼夜的条件。使学生对产生昼夜的条件回答顺理成章。

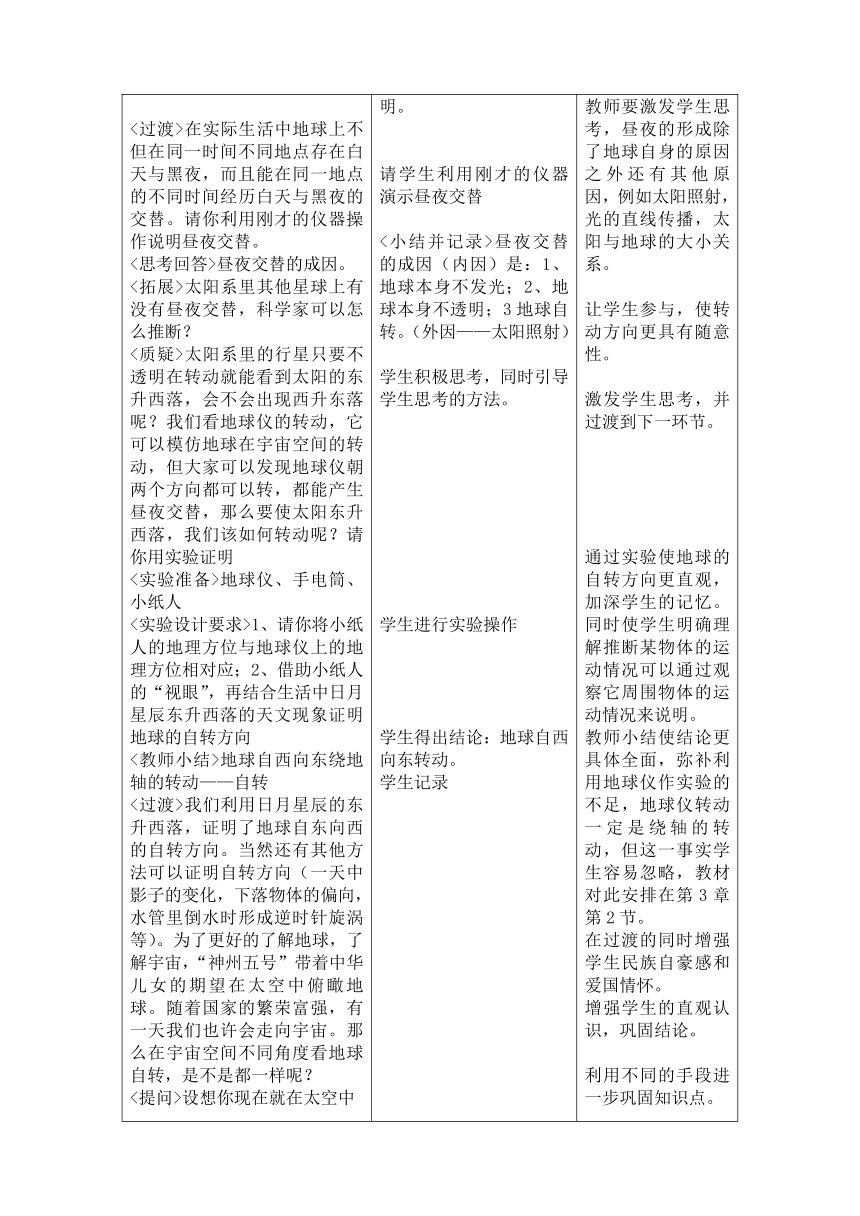

<过渡>在实际生活中地球上不但在同一时间不同地点存在白天与黑夜,而且能在同一地点的不同时间经历白天与黑夜的交替。请你利用刚才的仪器操作说明昼夜交替。<思考回答>昼夜交替的成因。<拓展>太阳系里其他星球上有没有昼夜交替,科学家可以怎么推断?<质疑>太阳系里的行星只要不透明在转动就能看到太阳的东升西落,会不会出现西升东落呢?我们看地球仪的转动,它可以模仿地球在宇宙空间的转动,但大家可以发现地球仪朝两个方向都可以转,都能产生昼夜交替,那么要使太阳东升西落,我们该如何转动呢?请你用实验证明<实验准备>地球仪、手电筒、小纸人<实验设计要求>1、请你将小纸人的地理方位与地球仪上的地理方位相对应;2、借助小纸人的“视眼”,再结合生活中日月星辰东升西落的天文现象证明地球的自转方向<教师小结>地球自西向东绕地轴的转动——自转<过渡>我们利用日月星辰的东升西落,证明了地球自东向西的自转方向。当然还有其他方法可以证明自转方向(一天中影子的变化,下落物体的偏向,水管里倒水时形成逆时针旋涡等)。为了更好的了解地球,了解宇宙,“神州五号”带着中华儿女的期望在太空中俯瞰地球。随着国家的繁荣富强,有一天我们也许会走向宇宙。那么在宇宙空间不同角度看地球自转,是不是都一样呢?<提问>设想你现在就在太空中 明。请学生利用刚才的仪器演示昼夜交替<小结并记录>昼夜交替的成因(内因)是:1、地球本身不发光;2、地球本身不透明;3地球自转。(外因——太阳照射)学生积极思考,同时引导学生思考的方法。学生进行实验操作学生得出结论:地球自西向东转动。学生记录 教师要激发学生思考,昼夜的形成除了地球自身的原因之外还有其他原因,例如太阳照射,光的直线传播,太阳与地球的大小关系。让学生参与,使转动方向更具有随意性。激发学生思考,并过渡到下一环节。通过实验使地球的自转方向更直观,加深学生的记忆。同时使学生明确理解推断某物体的运动情况可以通过观察它周围物体的运动情况来说明。教师小结使结论更具体全面,弥补利用地球仪作实验的不足,地球仪转动一定是绕轴的转动,但这一事实学生容易忽略,教材对此安排在第3章第2节。在过渡的同时增强学生民族自豪感和爱国情怀。增强学生的直观认识,巩固结论。利用不同的手段进一步巩固知识点。

看地球:1、你在北极看自转方向是怎样的?(对方向的描述教师作适当的引导)2、你在南极看自转方向是怎样的?3、你在地球表面其他角度看自转向是怎样的?<演示>教师利用地球仪演示<介绍记忆方法>请学生伸出右手,按幻灯片中的手势操作:大拇指方向指向北极星,四指弯曲方向就是地球自转方向,而后从不同的方位俯视即可得到结论。<观看动画>判断是哪个是北极的上空?哪个是南极的上空?请你说出你的判断依据。<展开>提示学生以后要学会利用地理上陆地的标记区分南北极,而后判断转动方向。<过渡>地球的自转使昼夜出现交替,而地球本身总有一半是白昼一半是黑夜。这黑夜与白昼之间存在一条界线——晨昏线<看图片>介绍晨昏线:1、形状呈圆形;2、晨昏线组成,晨线与昏线,晨线是指由黑夜到白天的分界线,昏线是指由白天到黑夜的分界线。<过渡>人们为明确自己所处的地点再过多久就会进入黑夜。中国古代科学经过长期坚持不懈的观察,掌握了地球的自转规律,开发出许多计时仪器。<计时仪器介绍>最初的日晷、漏刻、圭表、沙漏等,而后出现架式摆钟、巨型座钟、剧场式机械钟、老式摆钟等<提出问题>请学生猜想日晷的计时工作原理,以及说明猜想的依据。 学生展开空间想象回答问题。北极上空——逆时针;南极上空——顺时针;其他方位——自西向东学生直观感悟学生模仿,同时直观感悟自转从不同角度观察的结果。学生回答1、学生利用自转方向判断南极与北极;2、学生利用地理上的标记——陆地的表示,区分南北极(南极大陆)。学生观察、了解。感悟科学探索的精神。学生回答:由于地球自转,太阳方位发生改变引起影子方位的变化。依据:我们生活中广场上的旗杆,早上影子在西 培养学生空间思维能力、表达能力。直接观察加深学生印象利用手势与实际结合,培养学生的观察能力与变通记忆方法。利用动画巩固知识点,同时培养学生的观察能力,也使学生对题目的思考更全面。补充知识,为学生课外自主学习提供方便,也使知识点更完整。暗示科学探索精神。增强民族自豪感和爱国情怀;指出这些器械的共同规律:均匀的记录。使学生明确一天中影子变化也能证明地球在自转。进一步使学生明确推断某物体的运动情况

<过渡>利用一天中影子的变化我们也能证明地球的自转。人们为了更精确的表示自转的快慢以及想知道自己距离进入黑夜还有多少时间以及白天可以延续多少时间。<下定义>科学家提出了一个时间单位1、地球自转一周的时间间隔定义为“日”;2、1日=24小时。而后又将24小时平分,请问科学家将24小时平分的依据是什么?本节内容结束<拓展1>日晷与现在的计时仪器比较有什么缺点?<拓展2>地球的自转,产生了昼夜交替,昼夜交替的周期对地球上的生命的形成和发展有没有好处?课堂小结,知识点回顾。<课后任务>收集并整理四位中国古代科学家的生平和主要贡献<作业本作业布置> 边;中午的时候影子在北边;下午的时候影子在南边;中午的时候影子最短。思考平分依据,了解自转几乎是匀速的。不方便携带,晚上或阴天就没办法计时等地球适宜的自转周期,使地球表面日温度变化平缓,白天温度不会太高,晚上温度不会太低。昼夜的交替能使生物活动与休息处理得当(生物的节律)。 可以通过观察它周围物体的运动情况来说明。对地球自转状态作了提示。培养学生的发散性思维;教师作好总结,使学生加深印象。巩固学生所学。通过收索增强学生民族自豪感

板书设计 第2、1节 昼夜的成因一、昼夜交替成因1、地球本身不发光;2、地球本身不透明;3地球自转。二、地球自转1、自转:地球绕着地轴自西向东的转动。2、不同角度观察自转:北极上空——逆时针;南极上空——顺时针;其他方位——自西向东三、时间单位日的定义1日=24小时

作业设计 作业本中的本节作业

课件设计思路 从生活中的现象出发,结合实验证明地球昼夜的成因,而后引导学生进一步深入探究地球昼夜交替的成因——揭示成因,同时引出本节课的重点地球自转,引导学生展开空间想象全方位观察地球的自转情况,而后分别采用实物操作,手势对应记忆,动画看究竟来巩固学生对自转的记忆;补充知识让学生了解晨昏线使知识点更全面;了解中国古代的计时仪器,通过对日晷工作原理的猜想,从一天的影子变化再次证明地球自转,也再次让学生明确推断某物体的运动情况可以通过观察它周围物体的运动情况来说明,同时介绍“日”这一时间单位与自转周期的关系;最后要求学生课外收集并整理四位中国古代著名的天文学家的生平与杰出贡献,增强学生的民族自豪感。

课后反思:亮点:1、教学重点,地球的自转方向从研究问题的方法切入,引出自转方向自西向东,使学生对自转方向的掌握不再是简单的记忆,然后利用实物展示、手势与自转方向的结合、题目的渗透,再次巩固自转方向的特点。2、拓展题的出现使学生的积极性再次得到升华。并且培养了学生的发散性思维。不足之处:由于准备时间紧,对知识点之间的过渡还不够顺畅。课堂知识的小结还有待提高。

执教者 慈吉中学严军国

教材分析 教材利用日常生活中日月星辰的东升西落、白天黑夜的交替循环等实际例子出发,直接告之产生这些现象是地球自转的结果。在明确地球自转运动的基础上,讲述昼夜交替现象的成因,而后引入“日”的定义,介绍中国古代的计时仪器和四个著名的天文学家。

教学目标 1、知识教学目标: (1)了解日月星辰等天体的东升西落现象与地球自转的关系; (2)了解地球是绕地轴自转的及不同角度观察的自转方向;(3)了解昼夜更替现象的成因(4)了解“日”的定义,以及它与地球自转周期的关系;(5)知道中国古代的计时仪器和著名的天文学家。(6)暗示一切现象背后都有其本质,学习科学就要求学生通过现象看本质。2、德育渗透目标:(1)激发学生对探究地球自转、昼夜交替等自然现象的兴趣,培养学生科学探究的能力和态度;(2)增强民族自豪感和爱国情怀;

教学重点 重点:地球自转的特点、方向、产生昼夜交替现象的成因难点:如何通过事例让学生理解推断某物体的运动情况可以通过观察它周围物体的运动情况来说明。

教具准备 手电筒、地球仪、小纸人(手上指明东、西)

教学活动过程

教师活动 学生活动 设计意图

<幻灯片展示>生活中的天文现象:四季中各季节的图片、日出与日落;<幻灯片展示>生活中的场景:慈溪小朋友晨晨与美国小朋友兰兰在电话里互相问候。<质疑>他们的问候完全不同,说明兰兰在晚上,晨晨在白天。<实验准备>地球仪、手电筒<实验验证并提示>①手电筒代表什么?②地球仪上哪边是白天(昼)?哪边是黑夜(夜)?<结合实验思考>1、假如地球本身会发光,我们还能不能看到黑夜与白昼。2、假如地球本身是透明的,我们是不是还可以看到黑夜与白昼。<思考并回答>产生昼夜现象地球本身要具备什么条件? 学生观看图片学生产生疑问并激发他们的学习兴趣。学生实验利用实验说明地球上的黑夜与白天手电筒代表太阳地球仪上被照亮的部分是白天,称为“昼”;地球仪上没照到的部分是黑夜,称为“夜”。学生思考学生回答:条件是:1、地球本身不发光;2、地球本身不透 通过图片与场景激发学生的学习兴趣。通过生活场景对学生质疑。教师注意实验演示的科学性利用实物对学生的空间想象要求降低,使得观察更直观化。引导学生思考形成昼夜的条件。使学生对产生昼夜的条件回答顺理成章。

<过渡>在实际生活中地球上不但在同一时间不同地点存在白天与黑夜,而且能在同一地点的不同时间经历白天与黑夜的交替。请你利用刚才的仪器操作说明昼夜交替。<思考回答>昼夜交替的成因。<拓展>太阳系里其他星球上有没有昼夜交替,科学家可以怎么推断?<质疑>太阳系里的行星只要不透明在转动就能看到太阳的东升西落,会不会出现西升东落呢?我们看地球仪的转动,它可以模仿地球在宇宙空间的转动,但大家可以发现地球仪朝两个方向都可以转,都能产生昼夜交替,那么要使太阳东升西落,我们该如何转动呢?请你用实验证明<实验准备>地球仪、手电筒、小纸人<实验设计要求>1、请你将小纸人的地理方位与地球仪上的地理方位相对应;2、借助小纸人的“视眼”,再结合生活中日月星辰东升西落的天文现象证明地球的自转方向<教师小结>地球自西向东绕地轴的转动——自转<过渡>我们利用日月星辰的东升西落,证明了地球自东向西的自转方向。当然还有其他方法可以证明自转方向(一天中影子的变化,下落物体的偏向,水管里倒水时形成逆时针旋涡等)。为了更好的了解地球,了解宇宙,“神州五号”带着中华儿女的期望在太空中俯瞰地球。随着国家的繁荣富强,有一天我们也许会走向宇宙。那么在宇宙空间不同角度看地球自转,是不是都一样呢?<提问>设想你现在就在太空中 明。请学生利用刚才的仪器演示昼夜交替<小结并记录>昼夜交替的成因(内因)是:1、地球本身不发光;2、地球本身不透明;3地球自转。(外因——太阳照射)学生积极思考,同时引导学生思考的方法。学生进行实验操作学生得出结论:地球自西向东转动。学生记录 教师要激发学生思考,昼夜的形成除了地球自身的原因之外还有其他原因,例如太阳照射,光的直线传播,太阳与地球的大小关系。让学生参与,使转动方向更具有随意性。激发学生思考,并过渡到下一环节。通过实验使地球的自转方向更直观,加深学生的记忆。同时使学生明确理解推断某物体的运动情况可以通过观察它周围物体的运动情况来说明。教师小结使结论更具体全面,弥补利用地球仪作实验的不足,地球仪转动一定是绕轴的转动,但这一事实学生容易忽略,教材对此安排在第3章第2节。在过渡的同时增强学生民族自豪感和爱国情怀。增强学生的直观认识,巩固结论。利用不同的手段进一步巩固知识点。

看地球:1、你在北极看自转方向是怎样的?(对方向的描述教师作适当的引导)2、你在南极看自转方向是怎样的?3、你在地球表面其他角度看自转向是怎样的?<演示>教师利用地球仪演示<介绍记忆方法>请学生伸出右手,按幻灯片中的手势操作:大拇指方向指向北极星,四指弯曲方向就是地球自转方向,而后从不同的方位俯视即可得到结论。<观看动画>判断是哪个是北极的上空?哪个是南极的上空?请你说出你的判断依据。<展开>提示学生以后要学会利用地理上陆地的标记区分南北极,而后判断转动方向。<过渡>地球的自转使昼夜出现交替,而地球本身总有一半是白昼一半是黑夜。这黑夜与白昼之间存在一条界线——晨昏线<看图片>介绍晨昏线:1、形状呈圆形;2、晨昏线组成,晨线与昏线,晨线是指由黑夜到白天的分界线,昏线是指由白天到黑夜的分界线。<过渡>人们为明确自己所处的地点再过多久就会进入黑夜。中国古代科学经过长期坚持不懈的观察,掌握了地球的自转规律,开发出许多计时仪器。<计时仪器介绍>最初的日晷、漏刻、圭表、沙漏等,而后出现架式摆钟、巨型座钟、剧场式机械钟、老式摆钟等<提出问题>请学生猜想日晷的计时工作原理,以及说明猜想的依据。 学生展开空间想象回答问题。北极上空——逆时针;南极上空——顺时针;其他方位——自西向东学生直观感悟学生模仿,同时直观感悟自转从不同角度观察的结果。学生回答1、学生利用自转方向判断南极与北极;2、学生利用地理上的标记——陆地的表示,区分南北极(南极大陆)。学生观察、了解。感悟科学探索的精神。学生回答:由于地球自转,太阳方位发生改变引起影子方位的变化。依据:我们生活中广场上的旗杆,早上影子在西 培养学生空间思维能力、表达能力。直接观察加深学生印象利用手势与实际结合,培养学生的观察能力与变通记忆方法。利用动画巩固知识点,同时培养学生的观察能力,也使学生对题目的思考更全面。补充知识,为学生课外自主学习提供方便,也使知识点更完整。暗示科学探索精神。增强民族自豪感和爱国情怀;指出这些器械的共同规律:均匀的记录。使学生明确一天中影子变化也能证明地球在自转。进一步使学生明确推断某物体的运动情况

<过渡>利用一天中影子的变化我们也能证明地球的自转。人们为了更精确的表示自转的快慢以及想知道自己距离进入黑夜还有多少时间以及白天可以延续多少时间。<下定义>科学家提出了一个时间单位1、地球自转一周的时间间隔定义为“日”;2、1日=24小时。而后又将24小时平分,请问科学家将24小时平分的依据是什么?本节内容结束<拓展1>日晷与现在的计时仪器比较有什么缺点?<拓展2>地球的自转,产生了昼夜交替,昼夜交替的周期对地球上的生命的形成和发展有没有好处?课堂小结,知识点回顾。<课后任务>收集并整理四位中国古代科学家的生平和主要贡献<作业本作业布置> 边;中午的时候影子在北边;下午的时候影子在南边;中午的时候影子最短。思考平分依据,了解自转几乎是匀速的。不方便携带,晚上或阴天就没办法计时等地球适宜的自转周期,使地球表面日温度变化平缓,白天温度不会太高,晚上温度不会太低。昼夜的交替能使生物活动与休息处理得当(生物的节律)。 可以通过观察它周围物体的运动情况来说明。对地球自转状态作了提示。培养学生的发散性思维;教师作好总结,使学生加深印象。巩固学生所学。通过收索增强学生民族自豪感

板书设计 第2、1节 昼夜的成因一、昼夜交替成因1、地球本身不发光;2、地球本身不透明;3地球自转。二、地球自转1、自转:地球绕着地轴自西向东的转动。2、不同角度观察自转:北极上空——逆时针;南极上空——顺时针;其他方位——自西向东三、时间单位日的定义1日=24小时

作业设计 作业本中的本节作业

课件设计思路 从生活中的现象出发,结合实验证明地球昼夜的成因,而后引导学生进一步深入探究地球昼夜交替的成因——揭示成因,同时引出本节课的重点地球自转,引导学生展开空间想象全方位观察地球的自转情况,而后分别采用实物操作,手势对应记忆,动画看究竟来巩固学生对自转的记忆;补充知识让学生了解晨昏线使知识点更全面;了解中国古代的计时仪器,通过对日晷工作原理的猜想,从一天的影子变化再次证明地球自转,也再次让学生明确推断某物体的运动情况可以通过观察它周围物体的运动情况来说明,同时介绍“日”这一时间单位与自转周期的关系;最后要求学生课外收集并整理四位中国古代著名的天文学家的生平与杰出贡献,增强学生的民族自豪感。

课后反思:亮点:1、教学重点,地球的自转方向从研究问题的方法切入,引出自转方向自西向东,使学生对自转方向的掌握不再是简单的记忆,然后利用实物展示、手势与自转方向的结合、题目的渗透,再次巩固自转方向的特点。2、拓展题的出现使学生的积极性再次得到升华。并且培养了学生的发散性思维。不足之处:由于准备时间紧,对知识点之间的过渡还不够顺畅。课堂知识的小结还有待提高。

同课章节目录

- 走近科学

- 1.探索奇妙的自然界

- 2.什么是科学探究

- 3.建立健康信息档案

- 4.几个重要的科学概念

- 第1章 地球上的生物

- 1 艳丽多姿的生物

- 2 生物的基本特征

- 第2章 生物的主要类群

- 1 动物的主要类群

- 2 植物的主要类群

- 3 细菌和真菌

- 4 生物的分类

- 第3章 生物的多样性

- 1 生物物种的多样性

- 2 同种生物的差异性

- 3 保护生物多样性

- 第4章 生物体的结构层次

- 1生物体

- 2细胞

- 3组织、器官和系统

- 第5章 地球

- 1 地球的形状和大小

- 2 地球仪和经纬网

- 3地图和平面图

- 第6章 变化的地形

- 1 火山与地震

- 2 海陆的变迁

- 3 千姿百态的地形

- 第7章 地月系

- 1地球的运动

- 2昼夜与四季

- 3月球与月相

- 第8章 星空世界

- 1 观天认星

- 2 太阳

- 3 太阳系

- 4 银河系和河外星系