八年级语文下册教学课件(新人教版):24.茅屋为秋风所破歌(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册教学课件(新人教版):24.茅屋为秋风所破歌(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 935.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-07 10:49:38 | ||

图片预览

文档简介

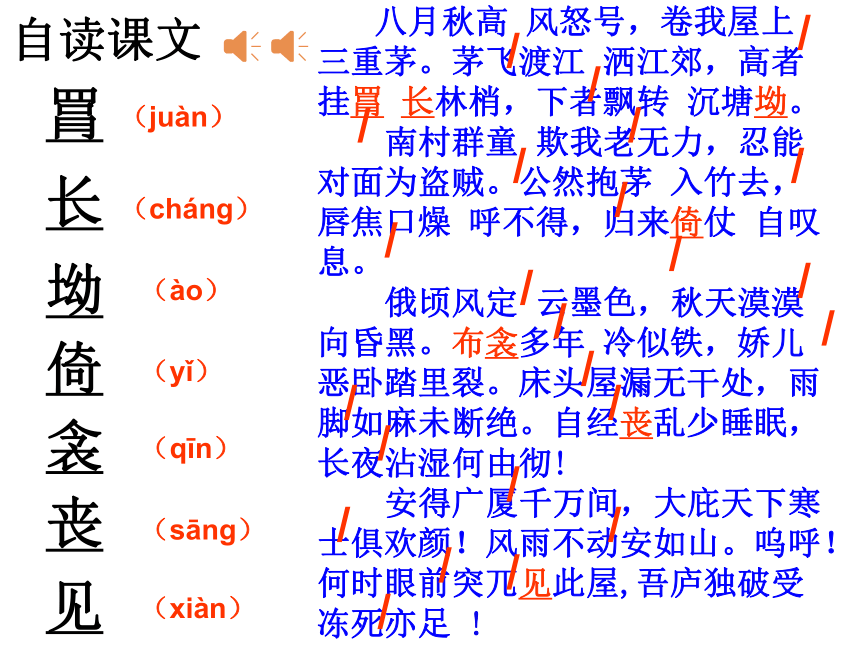

课件24张PPT。茅屋为秋风所破歌杜甫 2012年3月,杜甫突然在网络爆红,关于杜甫的涂鸦图片在微博上疯转。在这些对语文课本图片的“再创作”里,杜甫时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托……被网友戏称为“杜甫很忙”。 这一组“杜甫很忙”的课本涂鸦图片,让已经成名1200多年的“诗圣”杜甫,突然又成了“微博红人”。 “杜甫很忙”杜甫其人唐代由盛转衰沉郁顿挫“诗圣”。“诗史”。自读课文 八月秋高 风怒号,卷我屋上 三重茅。茅飞渡江 洒江郊,高者挂罥 长林梢,下者飘转 沉塘坳。 南村群童 欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅 入竹去,唇焦口燥 呼不得,归来倚仗 自叹息。 俄顷风定 云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年 冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足 !

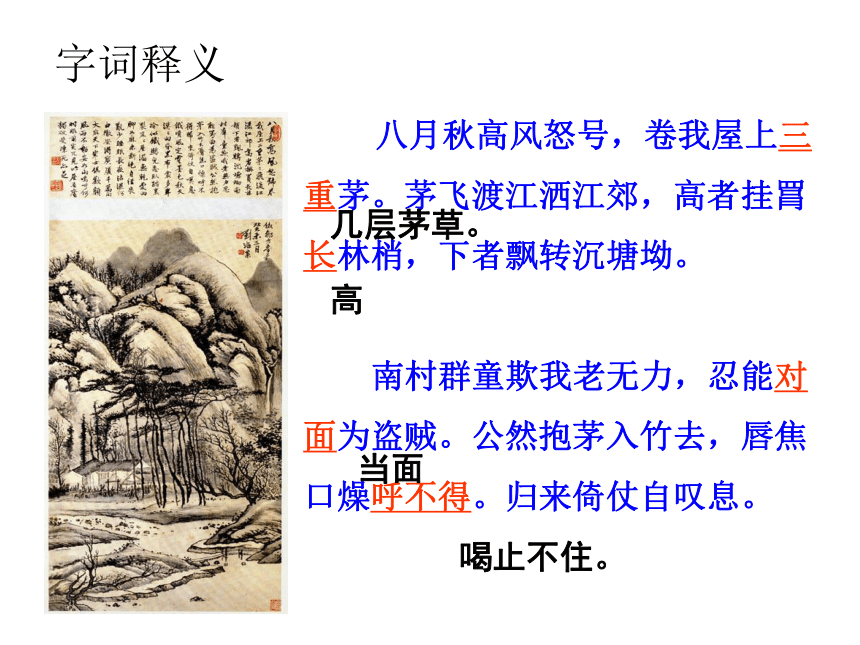

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 罥长坳倚衾丧见(juàn) (cháng) (ào) (qīn) (sāng) (xiàn) (yǐ)字词释义 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得。归来倚仗自叹息。 几层茅草。 高 当面 喝止不住。 俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足 !

一会儿睡相不好 安史之乱 被子 安:怎么能 遮盖,掩护 贫寒的士人高耸的样子 通“现”,出现足:值得 欢颜:喜笑颜开。 如何挨到天亮 渐近宽敞的大屋感知诗意 用自己的语言概括诗歌内容。要求:

时间、地点、人物、事件(遭遇) 这是一个______的秋日。

(1.找出写景的诗句,

2.想象出当时的情景并感受其特征。)感受秋意狂风肆虐 茅草乱飞 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。怒号卷飞洒挂罥飘转你能用自己的语言描绘这幅画面吗?“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。”

“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。”

“雨脚如麻未断绝。”

从如此秋景中,你读出怎样一个杜甫呢?“人生苦为旅的悲凉时节” 悲凉时节的茅屋里又是一番怎样的情形呢?走进茅屋布衾多年冷似铁,

娇儿恶卧踏里裂。

冷似铁踏里裂娇儿“一贫如洗的凄伤之地” 在这凄凉之地,你看到了一个_______的杜甫。

(结合1-3段相应诗句,感受形象)走近杜甫 南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚仗自叹息。

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

“窘迫不堪的草堂诗圣” 自称“老无力”的杜甫,此时实际年龄却只有49岁,堂堂一代诗圣,却落得如此境地,这是谁之过? “安史之乱”爆发后的社会现实:

1.《石壕吏》:“暮投石壕村,有吏夜捉人……三男邺城戍。一男附书至,二男新战死……老妪力虽衰,请从吏夜归……”

2.《春望》:“国破山河在,城春草木深。”

3.《自京赴奉先县咏怀五百字》: “朱门酒肉臭,路有冻死骨。”链接

公元759年岁末,杜甫一家辗转流浪到了成都,在杜甫西郊浣花溪畔找了一块荒地,盖了一所茅屋(即成都杜甫草堂),暂时结束了颠沛流离的生活,有了一个栖身之所。茅屋的建造很不容易,事事都需要亲戚朋友的帮助。茅屋建造的并不坚固,两年后的一个秋天,一场大风把茅草给卷走了。杜甫一家只好在风雨淋漓中度过了一个难堪的不眠之夜。背景链接: ——诗人的理想在当时能实现吗? 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

聆听心声安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!!! 杜甫之所以伟大,因为他写出了许多脍炙人口的诗篇。更重要的是他的人格与精神已远远超越诗人之上。即使他没有写过一句诗,他那悲天悯人的济世情怀,体察人间冷暖的心灵,有如释迦牟尼、耶稣。

------卢光政杜甫的确很忙:看!

泰山脚下,他抒发豪情:会当凌绝顶,一览众山小长安城里,他睹物伤怀:感时花溅泪,恨别鸟惊心武侯祠堂,他拜谒先贤:出师未捷身先死,长使英雄泪满襟 细雨里, 他热情赞颂: 好雨知时节,当春乃发生春光中, 他陶醉其中:黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低 登高时, 他伤春悲秋:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来战乱间, 他心系黎民,大呼:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!大声读一读吧! 秋风破屋 秋雨淋,

群童抱茅 杳无音。

振臂疾呼 为平民,

济世情怀 仁者心。/ / / / 诗为事作,屋凭人传。如今成都杜甫草堂依在,而现在草堂的浣花溪畔已是一排排平房鳞次栉比,一幢幢高楼拔地而起,诗人追求的“大庇天下寒士俱欢颜”的理想已经变为现实;而洋溢在他诗歌中的忧国忧民思想,作为一笔精神财富感染着、激励着千百万志士仁人,闪烁着永恒的光芒。

1.将文章改写成现代文,并根据自己的想象,增加对人物的神态、动作、心理、语言等描写(650字以上)。

2. 结合自己的理解反复吟咏本诗并背诵。 作业布置

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足 !

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 罥长坳倚衾丧见(juàn) (cháng) (ào) (qīn) (sāng) (xiàn) (yǐ)字词释义 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得。归来倚仗自叹息。 几层茅草。 高 当面 喝止不住。 俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足 !

一会儿睡相不好 安史之乱 被子 安:怎么能 遮盖,掩护 贫寒的士人高耸的样子 通“现”,出现足:值得 欢颜:喜笑颜开。 如何挨到天亮 渐近宽敞的大屋感知诗意 用自己的语言概括诗歌内容。要求:

时间、地点、人物、事件(遭遇) 这是一个______的秋日。

(1.找出写景的诗句,

2.想象出当时的情景并感受其特征。)感受秋意狂风肆虐 茅草乱飞 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。怒号卷飞洒挂罥飘转你能用自己的语言描绘这幅画面吗?“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。”

“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。”

“雨脚如麻未断绝。”

从如此秋景中,你读出怎样一个杜甫呢?“人生苦为旅的悲凉时节” 悲凉时节的茅屋里又是一番怎样的情形呢?走进茅屋布衾多年冷似铁,

娇儿恶卧踏里裂。

冷似铁踏里裂娇儿“一贫如洗的凄伤之地” 在这凄凉之地,你看到了一个_______的杜甫。

(结合1-3段相应诗句,感受形象)走近杜甫 南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚仗自叹息。

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

“窘迫不堪的草堂诗圣” 自称“老无力”的杜甫,此时实际年龄却只有49岁,堂堂一代诗圣,却落得如此境地,这是谁之过? “安史之乱”爆发后的社会现实:

1.《石壕吏》:“暮投石壕村,有吏夜捉人……三男邺城戍。一男附书至,二男新战死……老妪力虽衰,请从吏夜归……”

2.《春望》:“国破山河在,城春草木深。”

3.《自京赴奉先县咏怀五百字》: “朱门酒肉臭,路有冻死骨。”链接

公元759年岁末,杜甫一家辗转流浪到了成都,在杜甫西郊浣花溪畔找了一块荒地,盖了一所茅屋(即成都杜甫草堂),暂时结束了颠沛流离的生活,有了一个栖身之所。茅屋的建造很不容易,事事都需要亲戚朋友的帮助。茅屋建造的并不坚固,两年后的一个秋天,一场大风把茅草给卷走了。杜甫一家只好在风雨淋漓中度过了一个难堪的不眠之夜。背景链接: ——诗人的理想在当时能实现吗? 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

聆听心声安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!!! 杜甫之所以伟大,因为他写出了许多脍炙人口的诗篇。更重要的是他的人格与精神已远远超越诗人之上。即使他没有写过一句诗,他那悲天悯人的济世情怀,体察人间冷暖的心灵,有如释迦牟尼、耶稣。

------卢光政杜甫的确很忙:看!

泰山脚下,他抒发豪情:会当凌绝顶,一览众山小长安城里,他睹物伤怀:感时花溅泪,恨别鸟惊心武侯祠堂,他拜谒先贤:出师未捷身先死,长使英雄泪满襟 细雨里, 他热情赞颂: 好雨知时节,当春乃发生春光中, 他陶醉其中:黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低 登高时, 他伤春悲秋:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来战乱间, 他心系黎民,大呼:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!大声读一读吧! 秋风破屋 秋雨淋,

群童抱茅 杳无音。

振臂疾呼 为平民,

济世情怀 仁者心。/ / / / 诗为事作,屋凭人传。如今成都杜甫草堂依在,而现在草堂的浣花溪畔已是一排排平房鳞次栉比,一幢幢高楼拔地而起,诗人追求的“大庇天下寒士俱欢颜”的理想已经变为现实;而洋溢在他诗歌中的忧国忧民思想,作为一笔精神财富感染着、激励着千百万志士仁人,闪烁着永恒的光芒。

1.将文章改写成现代文,并根据自己的想象,增加对人物的神态、动作、心理、语言等描写(650字以上)。

2. 结合自己的理解反复吟咏本诗并背诵。 作业布置

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读