2018版高中语文人教版必修二:第2课 故都的秋(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文人教版必修二:第2课 故都的秋(共55张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-09 14:43:46 | ||

图片预览

文档简介

课件55张PPT。第2课 故都的秋第一单元 自然——人类的精神家园预读先学 ——读文本内容,学基础知常识精读研析 ——读课文题点,析思路明答案内容索引多读厚积 ——读素材美文,积素养提技能预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识④廿四桥( )

⑤潭柘寺( )

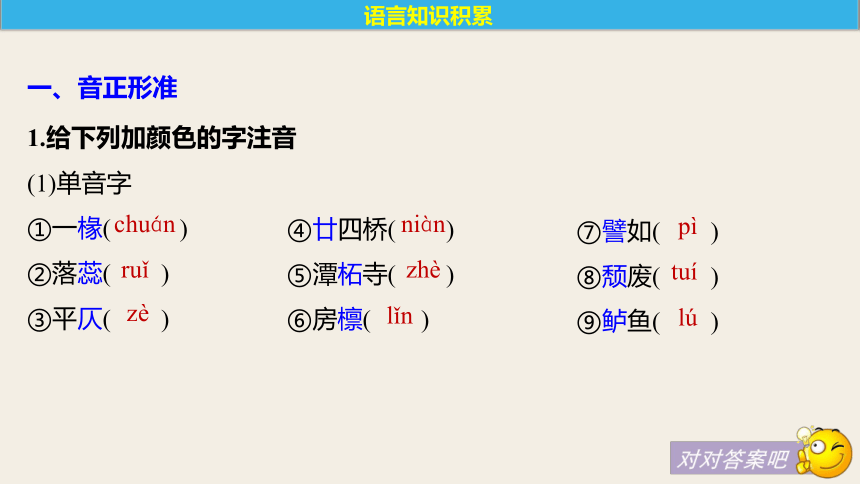

⑥房檩( )一、音正形准语言知识积累1.给下列加颜色的字注音

(1)单音字

①一椽( )

②落蕊( )

③平仄( )chuánruǐzèniànzhèlǐn⑦譬如( )

⑧颓废( )

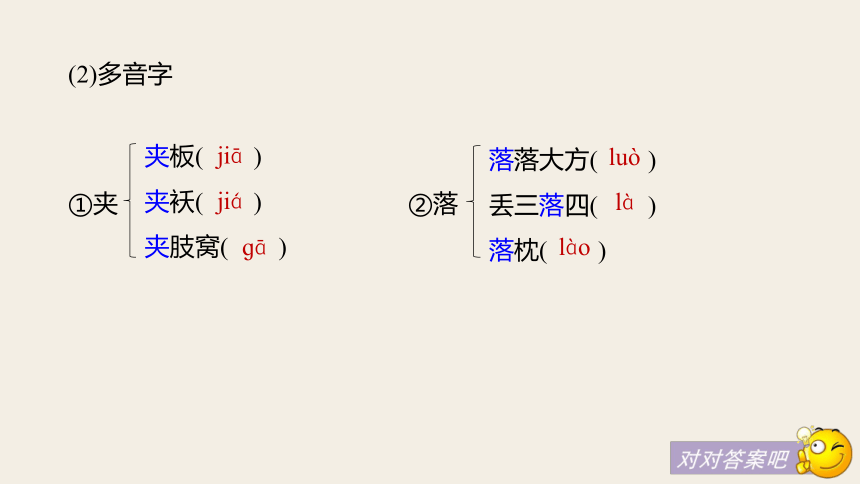

⑨鲈鱼( )pìtuílú(2)多音字①夹夹板( )

夹袄( )

夹肢窝( )②落落落大方( )

丢三落四( )

落枕( )jiā

jiá

ɡā luò

là

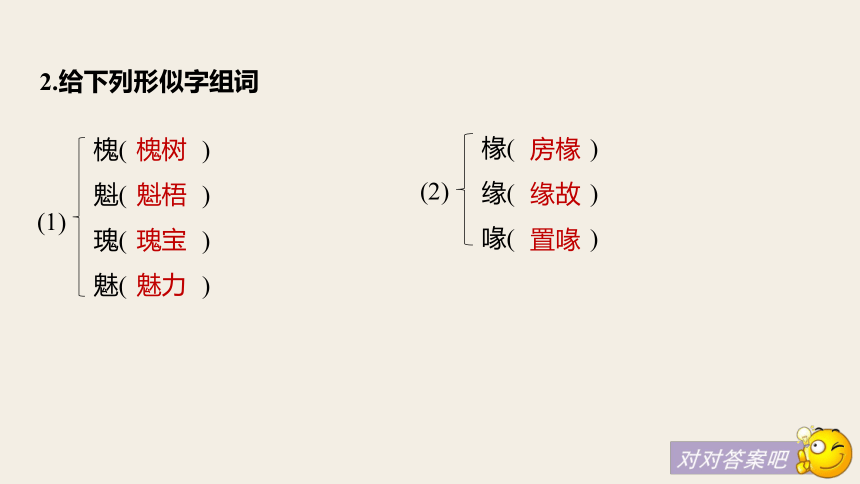

lào2.给下列形似字组词(1)槐( )

魁( )

瑰( )

魅( )(2)椽( )

缘( )

喙( )槐树

魁梧

瑰宝

魅力房椽

缘故

置喙(3)陪( )

蓓( )

赔( )(4)歧( )

跂( )陪衬

蓓蕾

赔偿歧路

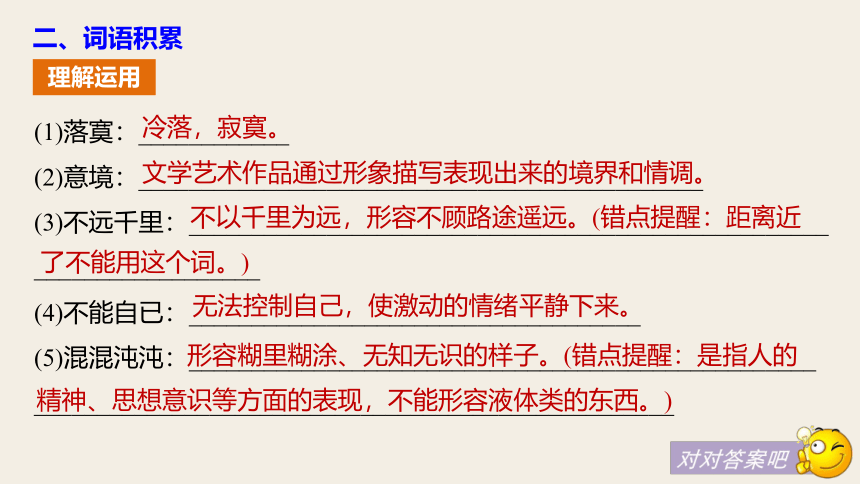

跂望(1)落寞:____________

(2)意境:_____________________________________________

(3)不远千里:___________________________________________________

__________________

(4)不能自已:____________________________________

(5)混混沌沌:__________________________________________________

___________________________________________________ 理解运用二、词语积累冷落,寂寞。文学艺术作品通过形象描写表现出来的境界和情调。 不以千里为远,形容不顾路途遥远。(错点提醒:距离近了不能用这个词。)无法控制自己,使激动的情绪平静下来。 形容糊里糊涂、无知无识的样子。(错点提醒:是指人的

精神、思想意识等方面的表现,不能形容液体类的东西。)(6)平平仄仄:____________________________

(7)疏疏落落:_________泛指由平仄构成的诗文的韵律。稀疏零落。判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)帝王蝶每年怎样进行不远千里的迁移?这个困扰生物学界多年的谜终于在最近被解开了。( )

(2)在精神落寞的时候,一想到行动一无所获,他就不能自已。( )

(3)看着他精神混混沌沌的样子,家里人没少为他操心。( )√×√“混混沌沌”,应改为“萎靡不振”(1)清闲·悠闲

“清闲”是指清静闲暇,侧重无事做,有闲空。“悠闲”是指闲适自得,侧重心态上怡然自得,了无牵挂。两者都含有“空闲、闲适”的意思。

①依据“第三空间”理念设计建造的“悠·图书馆”,希望传递一种悠然、_____、慢下来享受幸福的图书馆生活方式。

②虽然顺利地留京,又有一份稳定的工作,但是每天面对的是大量的档案,工作虽然_____却枯燥、无聊。悠闲清闲辨词填空(2)萧索·萧条

“萧索”指缺乏生机,不热闹。侧重于强调荒凉、衰败、无生气,多用于自然景物,或人对自然景物的感觉。“萧条”指寂寞冷落,毫无生气;也指资本主义社会中紧接着周期性经济危机之后的一个阶段,其特征是工业生产处于停滞状态,物价低落,商业萎缩。侧重于强调冷寂、不兴旺。另外“萧条”在表示经济上的衰落意义时,与“萧索”没有同义关系,一定不能替用。两者都是形容词,均可表示冷落而无生气,不兴旺。

①_____的晚秋景象总会引起人们伤感的情绪。

②每当危机来临的时候,经济_____,市场冷落,大量的工人失业。萧索萧条1.课文名句

(1)北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

(2)秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

(3)秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产。

(4)北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。

(5)秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。三、名言警句2.课外名句——描写秋天的名句

(1)春花秋月何时了?往事知多少。——李煜《虞美人》

(2)人烟寒橘柚,秋色老梧桐。——李白《秋登宣城谢朓北楼》

(3)自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。——刘禹锡《秋词》

(4)湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。——刘禹锡《望洞庭》

(5)银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。——杜牧《秋夕》

(6)落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。——王勃《滕王阁序》一、作者简介文本常识积累郁达夫(1896—1945),原名郁文,字达夫,曾化名赵廉,浙江富阳人。现代小说家、散文家。1913年留学日本,曾经广泛涉猎外国文学。1922年回国从事文学创作活动。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊。1945年9月被日本宪兵杀害。1952年被追为烈士。

代表作有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《故都的秋》等。二、背景展示从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,他写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展做出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。三、文学知识创造社

创造社是“五四”新文学运动中著名的新文学团体。成立于1921年7月,主要成员有郭沫若、郁达夫、张资平、成仿吾、田汉等,先后办有《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》《洪水》等十余种刊物,并编辑出版了《创造丛书》等。创造社初期主张“为艺术而艺术”,讲究文学的“全”和“美”。强调“直觉”“灵感”在文学创作中的作用,主张表现作家的“内心要求”。他们同时又注重文学表现时代的使命,对旧社会不惜加以猛烈的炮火。创作上的流派特色十分明显,他们的作品大都侧重表现自我,带有浓厚的抒彩,直抒胸臆和病态的心理描写往往成为他们表达内心矛盾和对现实的反抗情绪的主要形式。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.品味文章明白晓畅、简洁清丽的语言。

2.领悟作者流露在文中的主观情感,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。课堂导语

毛泽东独立于橘子洲头,看到“万山红遍,层林尽染……万类霜天竞自由”,感受到的是壮丽。杜甫登高,远望“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的景象,感受到的是悲凉。柳永在“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”的秋雨里,感受到的是凄苦。由此可见,一切景语皆情语。那么,郁达夫对于秋又寄予了怎样的情怀呢?让我们一起来评赏、探究一下郁达夫的一篇散文——《故都的秋》。脉络梳理下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.《故都的秋》是一篇写景抒情的散文。“故都”二字指明描写的地点,含有深切的眷

念之意,“秋”字确定了描写的内容,题目明确而又深沉。

B.“江南,秋当然也是有的;但草木/凋得/慢,空气/来得/润,天的颜色/显得/淡……”三

句,结构相同,动词后面均辅以结构助词“得”,形式整齐划一,有一种整体的美感,

加强了《故都的秋》的节奏感。

C.用“故都”而不用“北平”,它既是对北平秋的客观描绘,又是作者当时心情的折射,

表明作者对封建王朝怀有眷念之情。

D.“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,

来得静,来得悲凉。”这“清”“静”“悲凉”,便是故都北平的秋在作家意念之上

的总投影,它构成了文章的基调和底色。

E.这篇散文,对于自然风物,既没有浓妆艳抹的涂饰,也没有对色彩层次的刻意雕琢,

只是在生活的底片上大肆渲染,便把自然力赋予北平秋天的种种神韵和盘托出给了它

的读者,既映衬出秋的底色,又和谐着文间的基调。整体感知解析答案√√解析 B项“加强了《故都的秋》的节奏感”错,应该说“加强了《故都的秋》的音乐美”。

C项“对封建王朝怀有眷念之情”有误。

E项“只是在生活的底片上大肆渲染”错,从文章内容来看,只是稍事点染,没有过多的笔墨。答案 (1)作者主要从秋声、秋色和秋味三方面(角度)来细致入微地展开描写。①秋声(静):青天下驯鸽的飞声、扫帚声、衰弱的蝉声、风雨声、人声,处处透着寂静与落寞。②秋色(清):碧空、蓝朵、青布、淡绿微黄,都是冷色调。作者调绘出一幅冷色的画面。③秋味(悲凉):疏疏落落、落寞、衰弱、凉风、微叹、清秋,处处流露出悲凉、忧伤。

(2)作者从声、色、味的角度很好地表现了故都的秋的特色,使读者如闻其声,如见其景,如品其韵,如入其境。1.为了突出故都的秋的“清”“静”“悲凉”的特点,作者主要从哪些角度选取了哪些平常景物进行了描写?有何作用?课堂互动 答案2.为使写景状物有声有色,有动有静,并融入深沉而细腻的感受、情思,使文章做到情景交融,作者从多种感觉上来感受故都的秋。请结合下面的两段文字作具体赏析。

(1)在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。 答案答案 这里写了视觉形象、听觉形象。景物写得非常细致,如“一丝一丝漏下来的日光”“像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵”;也写了观景、赏景的心态、动作,如“细数”“静对”透露出悠闲、惬意之情,表达了作者对故都的秋的热爱。(2)像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。答案 这里写了视觉形象、触觉形象。花铺满地,写视觉形象;脚踏落蕊,是触觉感受。写触觉能给读者逼真的感受,这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与之交流,便只有与自然相交融,表达了作者既欣喜又寂寞的情感。 答案3.为了抒发情感,作者在文中充分展开联想,体现在哪里?作用是什么? 答案答案 ①作者由故都的秋联想到江南的秋,通过对比,反衬出对故都的秋的向往之情。

②文中在对故都的秋中的槐树、蝉、果树等景物的具体描写后,想到南国秋中“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮……”等,这些与故都的秋一比,秋味也得逊色。与开头相照应,再次强调南国之秋的色、味比不上北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋之情。③文中由现实中对秋的感受,想到外国及中国古代诗人对秋的描写,意在表现人们对秋的那种深沉、幽远、严厉、萧索的感触是没有国界、不分人种的。感触最深的要数中国的文人学士们,当在仕途上不得志时,内心多产生失落、凄凉之感。作者写古代文人学士,实际上也是在表白自己,表白作为一名有着民主进步思想的知识分子,内心多感的“情趣”——深远的忧虑和孤独冷落之感。作者独立于北国的寒秋中,曾经如夏蝉一样高唱过“唤醒民众的醉梦,增进民主的地位”。4.作者对于北平秋天的那些著名的风景,只是点到为止,而主要描写普遍存在于家家户户街头巷尾的那些景象,原因是什么?答案 有三个原因:①这是由作者的思想决定的,他想追求“清”“静”的生活,内心又笼罩着淡淡的“悲凉”,那些著名风景区都是游人云集、热闹非凡的地方,那里的景色难以表达作者的这种思想;

②那些著名的风景,是古往今来墨客吟咏北平秋天常用的题材,虽富于秋的特色,但不容易道出新意来;

③“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,那些常见的景象人们虽然很熟悉,早就习以为常,但是往往忽略了它们的特殊意味,作者把它们挖掘了出来,集中了起来,使人更深刻地体味到北平的秋“味”。 答案对于《故都的秋》的主题,历来见仁见智,有人认为是颂秋,有人认为是悲秋,有人认为是表达对故都的眷恋之情,有人认为是表达了一种深沉的爱国之情,还有人认为是表达了作者对田园生活的向往,你对这篇文章的主题有什么看法?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (观点一)《故都的秋》抒发了作者对故都的眷恋之情。文章将自然的“客观色彩”——故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”——个人心情,自然地融合在一起,秋中有情的眷念,情中有秋的落寞。赞美故都的自然风物,抒发对故都之秋的向往、眷恋之情,并流露出忧郁、孤独的性格。(观点二)《故都的秋》表面是在悲秋,实为颂秋。如作者所说,秋能引起人们“深沉,幽远,严厉,萧索的感触来”,但作者在开头和结尾都用南国的秋和故都的秋作对比,衬托出北国秋景之美,秋味之浓,秋意之十足,渗透着作者对故都的秋的深深的挚爱和眷恋。文中写了家家户户的庭院秋色,写了高空下寂静的牵牛花,写了无声地飘然落地的槐花,在悲凉中又写出了故都人情的深沉、温暖,富有情味。写到处是成熟的水果,这是写清、静、悲凉中的成熟和充实,给人生气盎然的韵味。所以说作者实际上是在用深沉的忧思和落寞悲凉来颂秋。(观点三)《故都的秋》不但表达了作者对故都的秋的深深眷恋之情,更是传递出他的爱国情愫。郁达夫在他短短四十几个春秋里,身处乱世,饱经忧患,十年的异国生活,使他饱受屈辱和歧视。他在《沉沦》中借主人公之口发出“祖国呀祖国!我的死是你害我的”“你快富起来!强起来罢”的呐喊,这也是他的心声。夏衍先生曾说“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱”。他借写故都的秋景,表达的是一种深沉的爱国之情,对故都的秋有多眷恋,表明他对祖国的爱就有多深。(观点四)《故都的秋》表达了作者对田园生活的向往。“清”“静”“悲凉”只是总括了故都的秋的景物特征,不能概括全篇中心,没有揭示课文的内蕴。其实,郁达夫也是“秋士”,一生穷困潦倒,四处颠簸。他借《故都的秋》抒发了自己内心苦闷彷徨的心境。他想超脱现实,寻找他的闲适安静,秋晨、秋槐、秋蝉等秋景的描写正是这种心境直接的或者曲折的流露。从这个意义看,《故都的秋》就是郁达夫的“《桃花源记》”,就是他的都市“田园诗”。但是他毕竟无法超脱,所以他又只能像“被关闭在牢狱里的囚犯”,发出不能自已的、无可奈何的感叹。“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”文章的结尾句,就是作者对这种都市田园生活求之而不可得的无可奈何的心态的直露。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能散文是作者内心世界情感诉说的一个通道,郁达夫写他对北平的秋的感怀时表达出了那份只属于自己的独特体验。在他看来,恰恰是挟着清清爽爽的悲凉的这份秋味,让他记住了曾经生活过的这座城市——北平。他爱北平,他的爱已经和秋味混杂在一起,黏着在一起,无法分开,每每品读、把玩,情感世界里便会拥有一份馨香。这份馨香原本只属于他自己,当他用笔复原这份秘密的时候,我们才有幸获得了他的这份情感。当我们从这个意义上说时,落寞、悲凉就是一份情感体验,它无所谓积极与消极,因为它不是伦理道德层面的是非判断问题,而是情感层面的审美体验问题,同时也反映了作者独特的审美眼光。素材运用一、课本素材点击文本借得清秋一缕魂

谈起秋天,总给人一种清凉的感觉。即便在炎热的夏天,只要一听到“秋天”二字,顿时就感觉凉爽了许多。每当记起秋天,我总是想起那浓霜,那厚露,那悲凉,我给这种感觉取了个名字,叫秋魂。

像郁达夫,从杭州到青岛,从青岛到北平,租一椽破屋,泡一碗浓茶,看碧绿青天,听驯鸽飞声,只不过是想饱尝那故都的秋的悲凉。

秋风过后,满院是断肠的落红,满地是衰残的生命。这些朴素而轻微的生命,那么美丽,那么短暂,那么默无声息,生活的重压,人世的践踏,它们转眼间,便杳无踪迹。如黛玉言:花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?运用示例是啊,在一个动荡的年代,还有谁去关注、去珍惜、去呵护这些深沉而凄美的生命?如此看来,这秋,在呼唤着人的良知。

秋雨,没有春雨的细腻,没有夏雨的激昂,没有冬雨的哀伤。它虽是沉默,但不屈服;虽是静默,但不彷徨;虽是婉约,但不懦弱。在秋雨中漫步,可以遐观,可以细想。这秋,给人实实在在的悠远。秋的原野,那么辽远,那么空旷。脚下皲裂的泥土一小块一小块紧挨着,组成了农人们日出而作日落而息来来去去的路,承载着他们宽大而厚实的脚板,日复一日,年复一年。早上起来,路边的野草,披满霜露。雾就在睫毛,就在发梢,真实而朦胧,轻盈而缥缈。路的两边,白菜叶儿正绿,萝卜皮儿正红,探出头来的姜芽儿正黄,如毯似毡的麦苗儿正青,树的叶儿也不枯黄,风中,像在舞蹈,又像在歌唱。一阵“咕咕”的叫声,惊起的野鸡飞到河的对岸了,飞到更远的前面树上去了,而后什么声息也没有。这满目的秋色,透着幽微的清香,沁人心脾,神清气爽。

面对这秋,我心中涌起一股热流,我想,即使在严冬腊月也不会觉得冷,因为,我已向秋借得了它的魂魄。 “前80名秋游”势利教育观要不得

文科前20名、理科前60名的同学,才能去清华、北大秋游……某中学的学生们,对学校近日的秋游安排表示不能理解。学校表示,这仅是对成绩突出的学生的奖励,而学校此前组织了全体高一高二同学去慕田峪长城秋游。二、课外素材【选材感言】 不论是“只给重点班装空调”,还是外来投资企业负责人子女“插班读名校”,抑或银行实习生“看父母下菜”,在供不应求的格局下,稀缺资源如何分配不仅是一个技术问题,也是一个价值观问题——“前80名秋游”作为一种选择性激励举措,是对成绩优异者的另眼相看和额外奖励,其初衷就是为了通过差异化的手段,来建构“好学生”的优越感、自我认同和社会认同。

【请你思考】 你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:拟题、点题(二)作文命题: 请以“秋”为话题,写一篇不少于800字的文章。可论述你的观点,可叙说你的故事,可抒发你的情感。

要求:①所写内容必须在话题范围之内;②立意自定,角度自选;③除诗歌外,文体不限;④不得抄袭。提示 本文作者根据原题要求,借用宋朝唐庚《文录》引用的唐人诗:“山僧不解数甲子,一叶落知天下秋。”以一句古诗句巧妙地拟出题目。 一叶落知天下秋(1)(2)

①梅子黄时的一川烟雨笼着如诗如画的江南时,我却常常梦到冬日有着暖暖阳光的午后,老屋的后院,背倚着门的曾祖母手里拿了针线微微笑着。所有的怀念都是缘于一双小小的绣花鞋,所有的青春,所有的泪水和欢笑。(3)[先读佳作][思悟亮点]1.精准拟题

(1)作者是如何拟题的?提示(2)本文题目有什么特色?提示提示 借用诗句直接展示了文章的中心意思,也展示了文章的语言风格,文笔细腻,语言如诗。 2.巧妙点题

(3)开篇第①段是如何点题的?提示 本文第①段不是直接点题,而是侧面点题,只是点到了“一叶落知天下秋”的“一叶”——绣花鞋。给读者留下一个悬念,激发阅读兴趣。 ②我所知道的绣花鞋,我所想象的绣花鞋,应该是有着鲜艳的红色缎面,折射出令人陶醉的酒红色的光芒,它应该有金色丝线织就的凤凰牡丹并蒂莲开,它应该在三寸金莲之上,微微地挪开步子,应该伴着宫廷才有的醉香和历史才有的沉醉。

③我常常仰头观望日落时的天空。一团团白色的云朵就像美人踩过蓝绸时的香粉屐痕,听说女子缠足始于五代南唐李煜。谁都不曾料到,这一缠竟缠了千年,缠出了多少血泪!(4)提示 这两段仍然没有点透题目意义,而是写自己想象中的“一叶”(绣花鞋),发出“缠出了多少血泪”的感叹,引出疑问:“一叶”(绣花鞋)怎样“知秋”(曾祖母)的故事? (4)②③两段是如何点题的?提示④小时候看着曾祖母小心地挪动莲步,觉得很好看。也曾私底下学着走得摇曳生姿,“花枝乱颤”。新鲜感过去之后还是会嫌像被什么缚住了手脚,如此不得自由,于是和一大帮孩子欢呼着、奔跑着,自由自在,像极了天下的鸟儿,飞得无拘无束。我想曾祖母一定在用那种与年龄不相符的羡慕的眼光看着我“飞”过巷子。⑤在那个年代,女孩子都是要缠足的。听曾祖母说她出生于宣统三年。那便是清王朝土崩瓦解的时候,历史书上说孙中山在“中华民国”成立之时便颁布法令禁止女孩子缠足,不知是新的法令的春风没有惠及此地,还是真如所说丑恶的势力并未彻底死亡,我的曾祖母便缠了足。⑥我倒没有听她说过缠足的种种痛苦,她尽量在我们面前展现美丽的一面,老人都是一样的,总像是传说的那样,要把最后的最好的一切都留给后代。比如我看到了她留下来的红绣鞋,一双极其美丽的红绣鞋。虽然我只看到她在生前穿着青面小鞋,由爷爷扶着散步,白发被风吹过。⑦奶奶说曾祖母年轻时也是个美丽女子,所以我看着这双红绣鞋,总会想象一个美丽的新娘,在那个年代的乡村,美丽是不会永远属于一个年轻女子的,她有的是什么呢?“三日入厨下,洗手作羹汤”,从此脱下美丽的嫁衣和华美的红绣鞋,开始劳作,相夫教子,担起生活的重担,任沧桑爬上脊背,红颜变为白发。只有红绣鞋,在她百年之后依旧美丽如当初。提示 作为文章主体的④~⑧段,没有直接说绣花鞋有多少辛酸往事,而是非常含蓄的写曾祖母由年轻美丽的女子变为“沧桑”“白发”,里面一定有故事。点得含蓄深沉。 提示⑧曾祖母教过妈妈打盘纽,一个个精致得像艺术品,但始终不曾再做红绣鞋。我缓缓摸过红绣鞋的花纹,刹那间依稀看见飞天流转的衣纹,关于一个女人承受一切的美丽。(5)(5)④~⑧段作为文章主体部分是如何点题的?提示 结尾部分写绣花鞋承载着曾祖母承担的一切风霜,这些美丽传奇的过往“由它默默无语地讲述”,卒章显志,点明题目含义。 提示⑨我去看戏文里青衣流转的水袖,看那美妙的身段,却永远也找不到红袖添香的神韵。红绣鞋已成过往,曾祖母承担一切风霜的美丽永在我心中。

⑩红绣鞋,白布里。一个女人最平淡的传奇人生,由它默默无语地讲述。(6)(6)结尾点题有什么特色?本课结束

⑤潭柘寺( )

⑥房檩( )一、音正形准语言知识积累1.给下列加颜色的字注音

(1)单音字

①一椽( )

②落蕊( )

③平仄( )chuánruǐzèniànzhèlǐn⑦譬如( )

⑧颓废( )

⑨鲈鱼( )pìtuílú(2)多音字①夹夹板( )

夹袄( )

夹肢窝( )②落落落大方( )

丢三落四( )

落枕( )jiā

jiá

ɡā luò

là

lào2.给下列形似字组词(1)槐( )

魁( )

瑰( )

魅( )(2)椽( )

缘( )

喙( )槐树

魁梧

瑰宝

魅力房椽

缘故

置喙(3)陪( )

蓓( )

赔( )(4)歧( )

跂( )陪衬

蓓蕾

赔偿歧路

跂望(1)落寞:____________

(2)意境:_____________________________________________

(3)不远千里:___________________________________________________

__________________

(4)不能自已:____________________________________

(5)混混沌沌:__________________________________________________

___________________________________________________ 理解运用二、词语积累冷落,寂寞。文学艺术作品通过形象描写表现出来的境界和情调。 不以千里为远,形容不顾路途遥远。(错点提醒:距离近了不能用这个词。)无法控制自己,使激动的情绪平静下来。 形容糊里糊涂、无知无识的样子。(错点提醒:是指人的

精神、思想意识等方面的表现,不能形容液体类的东西。)(6)平平仄仄:____________________________

(7)疏疏落落:_________泛指由平仄构成的诗文的韵律。稀疏零落。判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)帝王蝶每年怎样进行不远千里的迁移?这个困扰生物学界多年的谜终于在最近被解开了。( )

(2)在精神落寞的时候,一想到行动一无所获,他就不能自已。( )

(3)看着他精神混混沌沌的样子,家里人没少为他操心。( )√×√“混混沌沌”,应改为“萎靡不振”(1)清闲·悠闲

“清闲”是指清静闲暇,侧重无事做,有闲空。“悠闲”是指闲适自得,侧重心态上怡然自得,了无牵挂。两者都含有“空闲、闲适”的意思。

①依据“第三空间”理念设计建造的“悠·图书馆”,希望传递一种悠然、_____、慢下来享受幸福的图书馆生活方式。

②虽然顺利地留京,又有一份稳定的工作,但是每天面对的是大量的档案,工作虽然_____却枯燥、无聊。悠闲清闲辨词填空(2)萧索·萧条

“萧索”指缺乏生机,不热闹。侧重于强调荒凉、衰败、无生气,多用于自然景物,或人对自然景物的感觉。“萧条”指寂寞冷落,毫无生气;也指资本主义社会中紧接着周期性经济危机之后的一个阶段,其特征是工业生产处于停滞状态,物价低落,商业萎缩。侧重于强调冷寂、不兴旺。另外“萧条”在表示经济上的衰落意义时,与“萧索”没有同义关系,一定不能替用。两者都是形容词,均可表示冷落而无生气,不兴旺。

①_____的晚秋景象总会引起人们伤感的情绪。

②每当危机来临的时候,经济_____,市场冷落,大量的工人失业。萧索萧条1.课文名句

(1)北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

(2)秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

(3)秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产。

(4)北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。

(5)秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。三、名言警句2.课外名句——描写秋天的名句

(1)春花秋月何时了?往事知多少。——李煜《虞美人》

(2)人烟寒橘柚,秋色老梧桐。——李白《秋登宣城谢朓北楼》

(3)自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。——刘禹锡《秋词》

(4)湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。——刘禹锡《望洞庭》

(5)银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。——杜牧《秋夕》

(6)落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。——王勃《滕王阁序》一、作者简介文本常识积累郁达夫(1896—1945),原名郁文,字达夫,曾化名赵廉,浙江富阳人。现代小说家、散文家。1913年留学日本,曾经广泛涉猎外国文学。1922年回国从事文学创作活动。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊。1945年9月被日本宪兵杀害。1952年被追为烈士。

代表作有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《故都的秋》等。二、背景展示从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,他写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展做出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。三、文学知识创造社

创造社是“五四”新文学运动中著名的新文学团体。成立于1921年7月,主要成员有郭沫若、郁达夫、张资平、成仿吾、田汉等,先后办有《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》《洪水》等十余种刊物,并编辑出版了《创造丛书》等。创造社初期主张“为艺术而艺术”,讲究文学的“全”和“美”。强调“直觉”“灵感”在文学创作中的作用,主张表现作家的“内心要求”。他们同时又注重文学表现时代的使命,对旧社会不惜加以猛烈的炮火。创作上的流派特色十分明显,他们的作品大都侧重表现自我,带有浓厚的抒彩,直抒胸臆和病态的心理描写往往成为他们表达内心矛盾和对现实的反抗情绪的主要形式。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.品味文章明白晓畅、简洁清丽的语言。

2.领悟作者流露在文中的主观情感,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。课堂导语

毛泽东独立于橘子洲头,看到“万山红遍,层林尽染……万类霜天竞自由”,感受到的是壮丽。杜甫登高,远望“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的景象,感受到的是悲凉。柳永在“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”的秋雨里,感受到的是凄苦。由此可见,一切景语皆情语。那么,郁达夫对于秋又寄予了怎样的情怀呢?让我们一起来评赏、探究一下郁达夫的一篇散文——《故都的秋》。脉络梳理下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.《故都的秋》是一篇写景抒情的散文。“故都”二字指明描写的地点,含有深切的眷

念之意,“秋”字确定了描写的内容,题目明确而又深沉。

B.“江南,秋当然也是有的;但草木/凋得/慢,空气/来得/润,天的颜色/显得/淡……”三

句,结构相同,动词后面均辅以结构助词“得”,形式整齐划一,有一种整体的美感,

加强了《故都的秋》的节奏感。

C.用“故都”而不用“北平”,它既是对北平秋的客观描绘,又是作者当时心情的折射,

表明作者对封建王朝怀有眷念之情。

D.“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,

来得静,来得悲凉。”这“清”“静”“悲凉”,便是故都北平的秋在作家意念之上

的总投影,它构成了文章的基调和底色。

E.这篇散文,对于自然风物,既没有浓妆艳抹的涂饰,也没有对色彩层次的刻意雕琢,

只是在生活的底片上大肆渲染,便把自然力赋予北平秋天的种种神韵和盘托出给了它

的读者,既映衬出秋的底色,又和谐着文间的基调。整体感知解析答案√√解析 B项“加强了《故都的秋》的节奏感”错,应该说“加强了《故都的秋》的音乐美”。

C项“对封建王朝怀有眷念之情”有误。

E项“只是在生活的底片上大肆渲染”错,从文章内容来看,只是稍事点染,没有过多的笔墨。答案 (1)作者主要从秋声、秋色和秋味三方面(角度)来细致入微地展开描写。①秋声(静):青天下驯鸽的飞声、扫帚声、衰弱的蝉声、风雨声、人声,处处透着寂静与落寞。②秋色(清):碧空、蓝朵、青布、淡绿微黄,都是冷色调。作者调绘出一幅冷色的画面。③秋味(悲凉):疏疏落落、落寞、衰弱、凉风、微叹、清秋,处处流露出悲凉、忧伤。

(2)作者从声、色、味的角度很好地表现了故都的秋的特色,使读者如闻其声,如见其景,如品其韵,如入其境。1.为了突出故都的秋的“清”“静”“悲凉”的特点,作者主要从哪些角度选取了哪些平常景物进行了描写?有何作用?课堂互动 答案2.为使写景状物有声有色,有动有静,并融入深沉而细腻的感受、情思,使文章做到情景交融,作者从多种感觉上来感受故都的秋。请结合下面的两段文字作具体赏析。

(1)在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。 答案答案 这里写了视觉形象、听觉形象。景物写得非常细致,如“一丝一丝漏下来的日光”“像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵”;也写了观景、赏景的心态、动作,如“细数”“静对”透露出悠闲、惬意之情,表达了作者对故都的秋的热爱。(2)像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。答案 这里写了视觉形象、触觉形象。花铺满地,写视觉形象;脚踏落蕊,是触觉感受。写触觉能给读者逼真的感受,这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与之交流,便只有与自然相交融,表达了作者既欣喜又寂寞的情感。 答案3.为了抒发情感,作者在文中充分展开联想,体现在哪里?作用是什么? 答案答案 ①作者由故都的秋联想到江南的秋,通过对比,反衬出对故都的秋的向往之情。

②文中在对故都的秋中的槐树、蝉、果树等景物的具体描写后,想到南国秋中“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮……”等,这些与故都的秋一比,秋味也得逊色。与开头相照应,再次强调南国之秋的色、味比不上北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋之情。③文中由现实中对秋的感受,想到外国及中国古代诗人对秋的描写,意在表现人们对秋的那种深沉、幽远、严厉、萧索的感触是没有国界、不分人种的。感触最深的要数中国的文人学士们,当在仕途上不得志时,内心多产生失落、凄凉之感。作者写古代文人学士,实际上也是在表白自己,表白作为一名有着民主进步思想的知识分子,内心多感的“情趣”——深远的忧虑和孤独冷落之感。作者独立于北国的寒秋中,曾经如夏蝉一样高唱过“唤醒民众的醉梦,增进民主的地位”。4.作者对于北平秋天的那些著名的风景,只是点到为止,而主要描写普遍存在于家家户户街头巷尾的那些景象,原因是什么?答案 有三个原因:①这是由作者的思想决定的,他想追求“清”“静”的生活,内心又笼罩着淡淡的“悲凉”,那些著名风景区都是游人云集、热闹非凡的地方,那里的景色难以表达作者的这种思想;

②那些著名的风景,是古往今来墨客吟咏北平秋天常用的题材,虽富于秋的特色,但不容易道出新意来;

③“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,那些常见的景象人们虽然很熟悉,早就习以为常,但是往往忽略了它们的特殊意味,作者把它们挖掘了出来,集中了起来,使人更深刻地体味到北平的秋“味”。 答案对于《故都的秋》的主题,历来见仁见智,有人认为是颂秋,有人认为是悲秋,有人认为是表达对故都的眷恋之情,有人认为是表达了一种深沉的爱国之情,还有人认为是表达了作者对田园生活的向往,你对这篇文章的主题有什么看法?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (观点一)《故都的秋》抒发了作者对故都的眷恋之情。文章将自然的“客观色彩”——故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”——个人心情,自然地融合在一起,秋中有情的眷念,情中有秋的落寞。赞美故都的自然风物,抒发对故都之秋的向往、眷恋之情,并流露出忧郁、孤独的性格。(观点二)《故都的秋》表面是在悲秋,实为颂秋。如作者所说,秋能引起人们“深沉,幽远,严厉,萧索的感触来”,但作者在开头和结尾都用南国的秋和故都的秋作对比,衬托出北国秋景之美,秋味之浓,秋意之十足,渗透着作者对故都的秋的深深的挚爱和眷恋。文中写了家家户户的庭院秋色,写了高空下寂静的牵牛花,写了无声地飘然落地的槐花,在悲凉中又写出了故都人情的深沉、温暖,富有情味。写到处是成熟的水果,这是写清、静、悲凉中的成熟和充实,给人生气盎然的韵味。所以说作者实际上是在用深沉的忧思和落寞悲凉来颂秋。(观点三)《故都的秋》不但表达了作者对故都的秋的深深眷恋之情,更是传递出他的爱国情愫。郁达夫在他短短四十几个春秋里,身处乱世,饱经忧患,十年的异国生活,使他饱受屈辱和歧视。他在《沉沦》中借主人公之口发出“祖国呀祖国!我的死是你害我的”“你快富起来!强起来罢”的呐喊,这也是他的心声。夏衍先生曾说“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱”。他借写故都的秋景,表达的是一种深沉的爱国之情,对故都的秋有多眷恋,表明他对祖国的爱就有多深。(观点四)《故都的秋》表达了作者对田园生活的向往。“清”“静”“悲凉”只是总括了故都的秋的景物特征,不能概括全篇中心,没有揭示课文的内蕴。其实,郁达夫也是“秋士”,一生穷困潦倒,四处颠簸。他借《故都的秋》抒发了自己内心苦闷彷徨的心境。他想超脱现实,寻找他的闲适安静,秋晨、秋槐、秋蝉等秋景的描写正是这种心境直接的或者曲折的流露。从这个意义看,《故都的秋》就是郁达夫的“《桃花源记》”,就是他的都市“田园诗”。但是他毕竟无法超脱,所以他又只能像“被关闭在牢狱里的囚犯”,发出不能自已的、无可奈何的感叹。“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”文章的结尾句,就是作者对这种都市田园生活求之而不可得的无可奈何的心态的直露。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能散文是作者内心世界情感诉说的一个通道,郁达夫写他对北平的秋的感怀时表达出了那份只属于自己的独特体验。在他看来,恰恰是挟着清清爽爽的悲凉的这份秋味,让他记住了曾经生活过的这座城市——北平。他爱北平,他的爱已经和秋味混杂在一起,黏着在一起,无法分开,每每品读、把玩,情感世界里便会拥有一份馨香。这份馨香原本只属于他自己,当他用笔复原这份秘密的时候,我们才有幸获得了他的这份情感。当我们从这个意义上说时,落寞、悲凉就是一份情感体验,它无所谓积极与消极,因为它不是伦理道德层面的是非判断问题,而是情感层面的审美体验问题,同时也反映了作者独特的审美眼光。素材运用一、课本素材点击文本借得清秋一缕魂

谈起秋天,总给人一种清凉的感觉。即便在炎热的夏天,只要一听到“秋天”二字,顿时就感觉凉爽了许多。每当记起秋天,我总是想起那浓霜,那厚露,那悲凉,我给这种感觉取了个名字,叫秋魂。

像郁达夫,从杭州到青岛,从青岛到北平,租一椽破屋,泡一碗浓茶,看碧绿青天,听驯鸽飞声,只不过是想饱尝那故都的秋的悲凉。

秋风过后,满院是断肠的落红,满地是衰残的生命。这些朴素而轻微的生命,那么美丽,那么短暂,那么默无声息,生活的重压,人世的践踏,它们转眼间,便杳无踪迹。如黛玉言:花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?运用示例是啊,在一个动荡的年代,还有谁去关注、去珍惜、去呵护这些深沉而凄美的生命?如此看来,这秋,在呼唤着人的良知。

秋雨,没有春雨的细腻,没有夏雨的激昂,没有冬雨的哀伤。它虽是沉默,但不屈服;虽是静默,但不彷徨;虽是婉约,但不懦弱。在秋雨中漫步,可以遐观,可以细想。这秋,给人实实在在的悠远。秋的原野,那么辽远,那么空旷。脚下皲裂的泥土一小块一小块紧挨着,组成了农人们日出而作日落而息来来去去的路,承载着他们宽大而厚实的脚板,日复一日,年复一年。早上起来,路边的野草,披满霜露。雾就在睫毛,就在发梢,真实而朦胧,轻盈而缥缈。路的两边,白菜叶儿正绿,萝卜皮儿正红,探出头来的姜芽儿正黄,如毯似毡的麦苗儿正青,树的叶儿也不枯黄,风中,像在舞蹈,又像在歌唱。一阵“咕咕”的叫声,惊起的野鸡飞到河的对岸了,飞到更远的前面树上去了,而后什么声息也没有。这满目的秋色,透着幽微的清香,沁人心脾,神清气爽。

面对这秋,我心中涌起一股热流,我想,即使在严冬腊月也不会觉得冷,因为,我已向秋借得了它的魂魄。 “前80名秋游”势利教育观要不得

文科前20名、理科前60名的同学,才能去清华、北大秋游……某中学的学生们,对学校近日的秋游安排表示不能理解。学校表示,这仅是对成绩突出的学生的奖励,而学校此前组织了全体高一高二同学去慕田峪长城秋游。二、课外素材【选材感言】 不论是“只给重点班装空调”,还是外来投资企业负责人子女“插班读名校”,抑或银行实习生“看父母下菜”,在供不应求的格局下,稀缺资源如何分配不仅是一个技术问题,也是一个价值观问题——“前80名秋游”作为一种选择性激励举措,是对成绩优异者的另眼相看和额外奖励,其初衷就是为了通过差异化的手段,来建构“好学生”的优越感、自我认同和社会认同。

【请你思考】 你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:拟题、点题(二)作文命题: 请以“秋”为话题,写一篇不少于800字的文章。可论述你的观点,可叙说你的故事,可抒发你的情感。

要求:①所写内容必须在话题范围之内;②立意自定,角度自选;③除诗歌外,文体不限;④不得抄袭。提示 本文作者根据原题要求,借用宋朝唐庚《文录》引用的唐人诗:“山僧不解数甲子,一叶落知天下秋。”以一句古诗句巧妙地拟出题目。 一叶落知天下秋(1)(2)

①梅子黄时的一川烟雨笼着如诗如画的江南时,我却常常梦到冬日有着暖暖阳光的午后,老屋的后院,背倚着门的曾祖母手里拿了针线微微笑着。所有的怀念都是缘于一双小小的绣花鞋,所有的青春,所有的泪水和欢笑。(3)[先读佳作][思悟亮点]1.精准拟题

(1)作者是如何拟题的?提示(2)本文题目有什么特色?提示提示 借用诗句直接展示了文章的中心意思,也展示了文章的语言风格,文笔细腻,语言如诗。 2.巧妙点题

(3)开篇第①段是如何点题的?提示 本文第①段不是直接点题,而是侧面点题,只是点到了“一叶落知天下秋”的“一叶”——绣花鞋。给读者留下一个悬念,激发阅读兴趣。 ②我所知道的绣花鞋,我所想象的绣花鞋,应该是有着鲜艳的红色缎面,折射出令人陶醉的酒红色的光芒,它应该有金色丝线织就的凤凰牡丹并蒂莲开,它应该在三寸金莲之上,微微地挪开步子,应该伴着宫廷才有的醉香和历史才有的沉醉。

③我常常仰头观望日落时的天空。一团团白色的云朵就像美人踩过蓝绸时的香粉屐痕,听说女子缠足始于五代南唐李煜。谁都不曾料到,这一缠竟缠了千年,缠出了多少血泪!(4)提示 这两段仍然没有点透题目意义,而是写自己想象中的“一叶”(绣花鞋),发出“缠出了多少血泪”的感叹,引出疑问:“一叶”(绣花鞋)怎样“知秋”(曾祖母)的故事? (4)②③两段是如何点题的?提示④小时候看着曾祖母小心地挪动莲步,觉得很好看。也曾私底下学着走得摇曳生姿,“花枝乱颤”。新鲜感过去之后还是会嫌像被什么缚住了手脚,如此不得自由,于是和一大帮孩子欢呼着、奔跑着,自由自在,像极了天下的鸟儿,飞得无拘无束。我想曾祖母一定在用那种与年龄不相符的羡慕的眼光看着我“飞”过巷子。⑤在那个年代,女孩子都是要缠足的。听曾祖母说她出生于宣统三年。那便是清王朝土崩瓦解的时候,历史书上说孙中山在“中华民国”成立之时便颁布法令禁止女孩子缠足,不知是新的法令的春风没有惠及此地,还是真如所说丑恶的势力并未彻底死亡,我的曾祖母便缠了足。⑥我倒没有听她说过缠足的种种痛苦,她尽量在我们面前展现美丽的一面,老人都是一样的,总像是传说的那样,要把最后的最好的一切都留给后代。比如我看到了她留下来的红绣鞋,一双极其美丽的红绣鞋。虽然我只看到她在生前穿着青面小鞋,由爷爷扶着散步,白发被风吹过。⑦奶奶说曾祖母年轻时也是个美丽女子,所以我看着这双红绣鞋,总会想象一个美丽的新娘,在那个年代的乡村,美丽是不会永远属于一个年轻女子的,她有的是什么呢?“三日入厨下,洗手作羹汤”,从此脱下美丽的嫁衣和华美的红绣鞋,开始劳作,相夫教子,担起生活的重担,任沧桑爬上脊背,红颜变为白发。只有红绣鞋,在她百年之后依旧美丽如当初。提示 作为文章主体的④~⑧段,没有直接说绣花鞋有多少辛酸往事,而是非常含蓄的写曾祖母由年轻美丽的女子变为“沧桑”“白发”,里面一定有故事。点得含蓄深沉。 提示⑧曾祖母教过妈妈打盘纽,一个个精致得像艺术品,但始终不曾再做红绣鞋。我缓缓摸过红绣鞋的花纹,刹那间依稀看见飞天流转的衣纹,关于一个女人承受一切的美丽。(5)(5)④~⑧段作为文章主体部分是如何点题的?提示 结尾部分写绣花鞋承载着曾祖母承担的一切风霜,这些美丽传奇的过往“由它默默无语地讲述”,卒章显志,点明题目含义。 提示⑨我去看戏文里青衣流转的水袖,看那美妙的身段,却永远也找不到红袖添香的神韵。红绣鞋已成过往,曾祖母承担一切风霜的美丽永在我心中。

⑩红绣鞋,白布里。一个女人最平淡的传奇人生,由它默默无语地讲述。(6)(6)结尾点题有什么特色?本课结束