3 白杨 课件

图片预览

文档简介

课件63张PPT。白杨 “白杨”是一种树的名字,又叫大叶杨,谁能介绍一下吗? 白杨树在我国北方平原地区、沙漠地区种植非常广泛,因为它树木笔直,生命力强,而且还可以防风固沙。因此,人们都很喜欢它。 袁鹰,原名田钟洛,1924年生,江苏淮安县人。40年代中期开始文学创作,以散文影响最大。

在上海读完中学、大学,一度担任中学教员,长期从事新闻工作。1945年末进入上海《世界晨报》,1947年为上海《联合晚报》副刊编辑,同年底又任上海《新民报》特约记者,其间写了很多杂文、散文、小说、诗歌。建国初期任《解放日报》记者、编辑,1952年调北京《人民日报》,任文艺部编辑、副主任、主任,并为中国作协第三四届理事,四届主席团委员。迄今为止,已出版文学创作、评论随笔的集子约四十多种,散文集、儿童文学作品多次获全国性的优秀文学奖。 走近作者1、学会本课生字、新词。

2、理解重点词语与句子,体会课文所要表达的中心思想。

3、使学生了解课文借爸爸向子女介绍白杨的特点,歌颂了边疆建设者服从祖国需要,扎根边疆、建设边疆的远大志向和奉献精神。

4、有感情地朗读课文并背诵课文。学习目标初读课文 整体感知 用自己喜欢的方式读通课文,要求读准生字的读音,读通课文,想想课文主要讲了一件什么事。 晰 伞

抚 绍

疆 陷

(fǔ)(xī)(清晰)(sǎn)(雨伞)(抚摸)生字学习(jiāng)(新疆)(xiàn)(shào)(介绍)(陷入)戈壁 清晰 浑黄一体 高大挺秀 插嘴 大伞 分辩 抚摸 介绍 新疆

陷入 ●戈壁(1)都是浑浊的黄色,分不出界限。(2)高大笔直挺拔秀丽超出一般。浑黄一体高大挺秀(1)近义词 清晰—(清楚)表白—(表明)

粗壮—(健壮)软弱—(懦弱)

界线—(分界)分辩—(辩解)

沉思—(深思) (2)反义词 清晰—(模糊)软弱—(坚强)

动摇—(坚定)消失—(出现) 课文主要写了在通往新疆的列车上,一位父亲和两个孩子,望着窗外的白杨,展开议论的事。说说课文主要讲了一件什么事:填空:

课文围绕白杨,先从列车窗外的白杨引出两个孩子( ),然后写爸爸( ),最后写爸爸看( )。对于白杨的争论 对白杨特点的介绍 几棵小白杨树正迎着风沙成长起来 默读课文,想想作者是怎样描绘大戈壁和生长在那里的白杨的;把爸爸谈论白杨的话划下来,谈谈自己的理解。

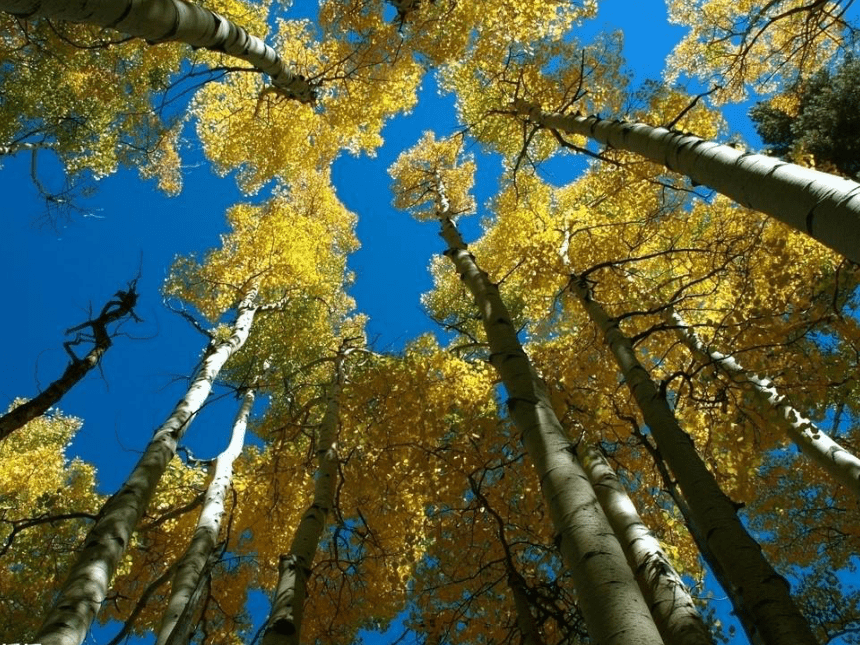

车窗外是茫茫的大戈壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地的界限并不那么清晰,都是浑黄一体。戈壁景象 车窗外是茫茫的大戈壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地的界限并不那么清晰,都是浑黄一体。 车窗外是茫茫的大戈 (ɡē )壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地的界限并不那么清晰(xī ),都是浑黄一体。比喻高大挺秀卫士高大挺秀卫 士“你看那树多高!”

“不,那不是树,那是大伞。”

“哪有这么大的伞!”

“你看它多直!”

“它是树,不是伞!”你看那树多高!高不,那不是树,那是大伞。大你看它多直!直(挺)秀? 白杨树从来就这么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树从来就这么直。 不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,他总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 ( )需要它,它就在那儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树从来就这么直。 哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树从来就这么直。 不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,他总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。风沙刮来,白杨总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。雨雪打来,白杨 。 面对干旱,白杨 。 面对洪水,白杨 。 ( )需要它,它就在( )很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树( )就这么直。 ( )遇到风沙( )雨雪,( )遇到干旱( )洪水,他( )那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。试一试从来哪儿还是不管总是还是哪儿不管 白杨树从来就这么直。 哪儿需要它,它就在哪儿很 快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,他总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。从这段话里你读懂了白杨的什么特点? 这段话是全文体现(借物喻人)的典型句子。作者一方面描述了白杨树外在的特点,(高大挺秀),能顶住(任何自然灾害),在任何环境中都能(茁壮成长);一方面表现了白杨树的(精神):一是(忠诚无私),(尽职尽责);二是(不怕困难),(坚强执著)。这正是边疆建设者身上特有的(奉献精神),听从祖国安排,(无怨无悔)地扎根边疆,(无私奉献)地建设边疆。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在 。而这,孩子们现在还不能理解。 表白着自己的心 这是一个(设问)句。表白,(解释说明)。一个“也”字,说明爸爸(说树即说人)。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以(白杨)自勉,在(托物言志)。勉励自己要像白杨一样(扎根边疆),(建设边疆),不软弱,也不动摇。 默读课文14~16自然段,画出相关语句,运用联系课文内容,查找资料等方法来理解句子。 他们只知道爸爸在新疆工作,妈妈也在新疆工作。 他们只知道爸爸这回到奶奶家来,接他们到新疆去念小学,将来再念中学。 他们只知道新疆是个很远很远的地方,要坐几天火车还要坐几天汽车。 可是他们不知道爸爸妈妈为什么去新疆工作?做什么工作? 可是他们不知道爸爸妈妈为什么要把他们接到新疆念书?

可是他们不知道新疆是个什么样的地方?

只知道只知道只知道 爸爸就象白杨一样,戈壁需要他,他就来到戈壁,不怕困难,顽强不屈地建设戈壁。 爸爸只是向孩子们介绍白杨树吗? 不是的,他也在表白着自己的心。爸爸表达的是怎样的心? 爸爸只是向孩子们介绍白杨树吗 ? 突然,他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。(1)一棵高大的白杨树指谁?几棵小树指谁?

(2)为什么爸爸的嘴角又浮起一丝微笑?

爸爸希望孩子们像白杨树一

样做个正直、高尚的人;像白杨

树那样,哪儿需要他们,就到哪

儿去工作、生活;希望孩子们到

新疆后能像白杨树一样不畏艰难。 爸爸的神情变化出神、沉思:看到车窗外高大挺秀的白杨树触景生情,想到环境,想到了自己和战友,浮想联翩。

微笑:听到孩子关于白杨的争论是那么天真幼稚。

严肃:与孩子们谈白杨特点,尽管孩子们还不懂,而实质是在借树喻人,抒怀言志。

沉思:由白杨树想到了子女,从自己想到孩子的未来。

微笑:想到孩子们也将扎根边疆,为事业后继有人而感到欣慰。 50年代,毛主席号召广大知识青年和部队转业官兵,服从祖国需要,组建生产建设兵团,屯垦戍边,建设者们在边疆艰苦创业,克服各种困难,把亘古荒原改造成机械化、规模化的大农场。并新建了现代工业、建筑业、交通运输业等,发展了科教、文化,卫生等社会事业。新疆建设兵团的存在和发展,是实现祖国富强和民族复兴的重要保障。爸爸表白的心: 一是勉励自己要像白杨一样,不择环境,不怕困难,扎根边疆,建设边疆。 二是希望孩子们在艰苦的环境中经受锻炼,长大后成为建设边疆的栋梁之材。 写作方法:借物喻人(托物言志)托物言志(借物喻人),即讲个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。作者的个人之“志”,借助于这个具体之“物”,表达得更巧妙、更完美、更充分、更富有感染力。

白杨{不择环境,不惧困难,坚强执着,无私奉献}边疆建设者托物言志 借物喻人在你认为概括得最准确的写作目的后面画“ ”。 (1)课文讲的是一位边疆建设者在去新疆的路上向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨。( ) (2)课文表达了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的志向。( ) (3)课文通过一位边疆建设者在去新疆的路上向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨这件事,赞杨了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的远大志向和无私奉献的精神。( )××√

√推荐阅读篇目:茅盾的《白杨礼赞》,杨朔的《荔枝蜜》,陶铸的《松树的风格》等文章,进一步体会借物喻人的写作方法。

背诵爸爸介绍白杨树的那段话,积累词句。作业布置

2、理解重点词语与句子,体会课文所要表达的中心思想。

3、使学生了解课文借爸爸向子女介绍白杨的特点,歌颂了边疆建设者服从祖国需要,扎根边疆、建设边疆的远大志向和奉献精神。

4、有感情地朗读课文并背诵课文。学习目标初读课文 整体感知 用自己喜欢的方式读通课文,要求读准生字的读音,读通课文,想想课文主要讲了一件什么事。 晰 伞

抚 绍

疆 陷

(fǔ)(xī)(清晰)(sǎn)(雨伞)(抚摸)生字学习(jiāng)(新疆)(xiàn)(shào)(介绍)(陷入)戈壁 清晰 浑黄一体 高大挺秀 插嘴 大伞 分辩 抚摸 介绍 新疆

陷入 ●戈壁(1)都是浑浊的黄色,分不出界限。(2)高大笔直挺拔秀丽超出一般。浑黄一体高大挺秀(1)近义词 清晰—(清楚)表白—(表明)

粗壮—(健壮)软弱—(懦弱)

界线—(分界)分辩—(辩解)

沉思—(深思) (2)反义词 清晰—(模糊)软弱—(坚强)

动摇—(坚定)消失—(出现) 课文主要写了在通往新疆的列车上,一位父亲和两个孩子,望着窗外的白杨,展开议论的事。说说课文主要讲了一件什么事:填空:

课文围绕白杨,先从列车窗外的白杨引出两个孩子( ),然后写爸爸( ),最后写爸爸看( )。对于白杨的争论 对白杨特点的介绍 几棵小白杨树正迎着风沙成长起来 默读课文,想想作者是怎样描绘大戈壁和生长在那里的白杨的;把爸爸谈论白杨的话划下来,谈谈自己的理解。

车窗外是茫茫的大戈壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地的界限并不那么清晰,都是浑黄一体。戈壁景象 车窗外是茫茫的大戈壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地的界限并不那么清晰,都是浑黄一体。 车窗外是茫茫的大戈 (ɡē )壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地的界限并不那么清晰(xī ),都是浑黄一体。比喻高大挺秀卫士高大挺秀卫 士“你看那树多高!”

“不,那不是树,那是大伞。”

“哪有这么大的伞!”

“你看它多直!”

“它是树,不是伞!”你看那树多高!高不,那不是树,那是大伞。大你看它多直!直(挺)秀? 白杨树从来就这么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树从来就这么直。 不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,他总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 ( )需要它,它就在那儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树从来就这么直。 哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树从来就这么直。 不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,他总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。风沙刮来,白杨总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。雨雪打来,白杨 。 面对干旱,白杨 。 面对洪水,白杨 。 ( )需要它,它就在( )很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。 白杨树( )就这么直。 ( )遇到风沙( )雨雪,( )遇到干旱( )洪水,他( )那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。试一试从来哪儿还是不管总是还是哪儿不管 白杨树从来就这么直。 哪儿需要它,它就在哪儿很 快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,他总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。从这段话里你读懂了白杨的什么特点? 这段话是全文体现(借物喻人)的典型句子。作者一方面描述了白杨树外在的特点,(高大挺秀),能顶住(任何自然灾害),在任何环境中都能(茁壮成长);一方面表现了白杨树的(精神):一是(忠诚无私),(尽职尽责);二是(不怕困难),(坚强执著)。这正是边疆建设者身上特有的(奉献精神),听从祖国安排,(无怨无悔)地扎根边疆,(无私奉献)地建设边疆。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在 。而这,孩子们现在还不能理解。 表白着自己的心 这是一个(设问)句。表白,(解释说明)。一个“也”字,说明爸爸(说树即说人)。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以(白杨)自勉,在(托物言志)。勉励自己要像白杨一样(扎根边疆),(建设边疆),不软弱,也不动摇。 默读课文14~16自然段,画出相关语句,运用联系课文内容,查找资料等方法来理解句子。 他们只知道爸爸在新疆工作,妈妈也在新疆工作。 他们只知道爸爸这回到奶奶家来,接他们到新疆去念小学,将来再念中学。 他们只知道新疆是个很远很远的地方,要坐几天火车还要坐几天汽车。 可是他们不知道爸爸妈妈为什么去新疆工作?做什么工作? 可是他们不知道爸爸妈妈为什么要把他们接到新疆念书?

可是他们不知道新疆是个什么样的地方?

只知道只知道只知道 爸爸就象白杨一样,戈壁需要他,他就来到戈壁,不怕困难,顽强不屈地建设戈壁。 爸爸只是向孩子们介绍白杨树吗? 不是的,他也在表白着自己的心。爸爸表达的是怎样的心? 爸爸只是向孩子们介绍白杨树吗 ? 突然,他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。(1)一棵高大的白杨树指谁?几棵小树指谁?

(2)为什么爸爸的嘴角又浮起一丝微笑?

爸爸希望孩子们像白杨树一

样做个正直、高尚的人;像白杨

树那样,哪儿需要他们,就到哪

儿去工作、生活;希望孩子们到

新疆后能像白杨树一样不畏艰难。 爸爸的神情变化出神、沉思:看到车窗外高大挺秀的白杨树触景生情,想到环境,想到了自己和战友,浮想联翩。

微笑:听到孩子关于白杨的争论是那么天真幼稚。

严肃:与孩子们谈白杨特点,尽管孩子们还不懂,而实质是在借树喻人,抒怀言志。

沉思:由白杨树想到了子女,从自己想到孩子的未来。

微笑:想到孩子们也将扎根边疆,为事业后继有人而感到欣慰。 50年代,毛主席号召广大知识青年和部队转业官兵,服从祖国需要,组建生产建设兵团,屯垦戍边,建设者们在边疆艰苦创业,克服各种困难,把亘古荒原改造成机械化、规模化的大农场。并新建了现代工业、建筑业、交通运输业等,发展了科教、文化,卫生等社会事业。新疆建设兵团的存在和发展,是实现祖国富强和民族复兴的重要保障。爸爸表白的心: 一是勉励自己要像白杨一样,不择环境,不怕困难,扎根边疆,建设边疆。 二是希望孩子们在艰苦的环境中经受锻炼,长大后成为建设边疆的栋梁之材。 写作方法:借物喻人(托物言志)托物言志(借物喻人),即讲个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。作者的个人之“志”,借助于这个具体之“物”,表达得更巧妙、更完美、更充分、更富有感染力。

白杨{不择环境,不惧困难,坚强执着,无私奉献}边疆建设者托物言志 借物喻人在你认为概括得最准确的写作目的后面画“ ”。 (1)课文讲的是一位边疆建设者在去新疆的路上向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨。( ) (2)课文表达了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的志向。( ) (3)课文通过一位边疆建设者在去新疆的路上向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨这件事,赞杨了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的远大志向和无私奉献的精神。( )××√

√推荐阅读篇目:茅盾的《白杨礼赞》,杨朔的《荔枝蜜》,陶铸的《松树的风格》等文章,进一步体会借物喻人的写作方法。

背诵爸爸介绍白杨树的那段话,积累词句。作业布置

同课章节目录

- 第一组

- 1 草原

- 2* 丝绸之路

- 3 白杨

- 4* 把铁路修到拉萨去

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 冬阳·童年·骆驼队

- 7* 祖父的园子

- 8 童年的发现

- 9* 儿童诗两首

- 第三组

- 10 杨氏之子

- 11 晏子使楚

- 12* 半截蜡烛

- 13* 打电话

- 第四组

- 14 再见了,亲人

- 15* 金色的鱼钩

- 16 桥

- 17* 梦想的力量

- 第五组

- 18 将相和

- 19 草船借箭

- 20* 景阳冈

- 21* 猴王出世

- 第六组

- 信息传递改变着我们的生活

- 利用信息,写简单的研究报告

- 第七组

- 22 人物描写一组

- 23* 刷子李

- 24* 金钱的魔力

- 第八组

- 25 自己的花是让别人看的

- 26 威尼斯的小艇

- 27 与象共舞

- 28* 彩色的非洲

- 选读课文

- 1 拉萨古城

- 2 故事两则

- 3 一件运动衫

- 4 丰碑

- 5 电子计算机与多媒体

- 6 我们家的男子汉

- 7 孔明智退司马懿

- 8 维也纳生活圆舞曲

- 9 我有一个强大的祖国