高一语文人教版必修三第三单元《劝学》课件2

文档属性

| 名称 | 高一语文人教版必修三第三单元《劝学》课件2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-20 16:52:23 | ||

图片预览

文档简介

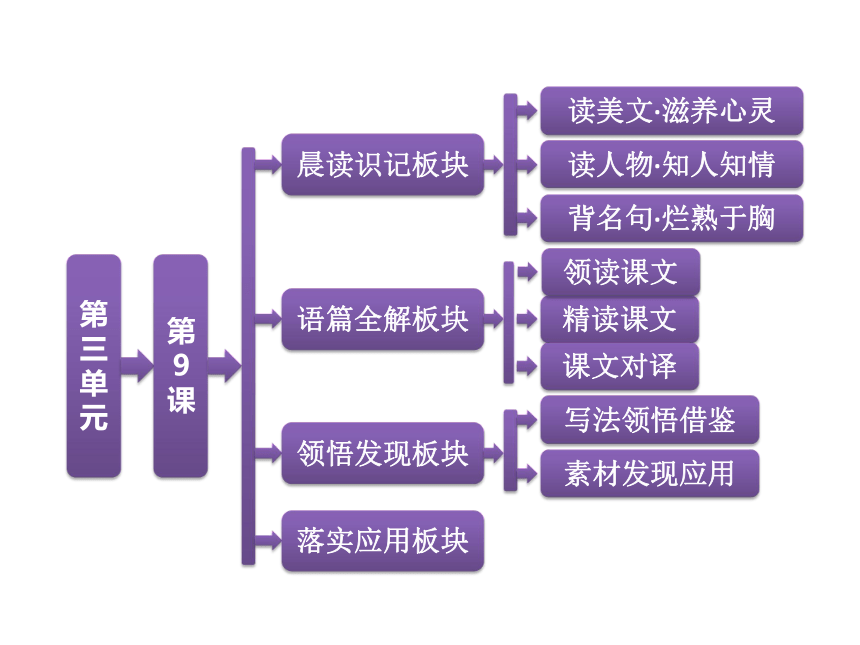

课件66张PPT。第三单元第9课晨读识记板块语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文·滋养心灵读人物·知人知情背名句·烂熟于胸精读课文课文对译写法领悟借鉴素材发现应用领读课文有感与学

尺有所短、寸有所长,人皆有自己的优势与不足,不因自己的优势而骄傲,不因自己的不足而自卑,人应该这样。 人都是在学习中前进,不学习就会落后,不学习就会粗俗。学习的东西很多,看其正面的东西,看其积极的东西,摒弃负面的东西,扬弃消极的东西。傲慢与偏见同行,愚昧与固执相伴。与光明为伍则光明,与阴暗为伴则心生晦暗。与积极为伴则快乐,与消极为伴则沉落。学问不以高低贵贱而论,知识不以男女老幼而分。有所长必有所短,有所短必有所长。以人之所长补己之所短,则我之所短可变长。谁也不是天生就有知识,谁也不是天生就有学问,涓涓细流成江海,微小泥沙筑高山,后天努力可以改变一切。 学历不能代表知识,知识也不能用学历来衡量。坐吃山空,江郎才尽。知识更新,日新月异,不学习,就落后。学无止境,有志者事竟成。世间万物,皆有可探,知识宝藏,永学不完。学问学问,连学带问。只学不问,东施效颦;只问不学,终究不知所云。不求甚解,终为皮毛;悟其至理,其乐陶陶。不刻苦,不得真学问,浮躁者,犹如点水蜻蜓。 三人同行,必有吾师。只要有学,何患老幼卑尊?人贵有自知之明,却又常看不清自身。如有挚友,时时加以批评指正,则吾之所幸。闻过则喜,见贤思齐,多谢率真。不耻下问,不必脸红,不懂装懂,自欺欺人。和风细雨,润物无声,循序渐进,水滴石穿。解吾不惑,有如黑暗中明灯,为吾指路,催我不断进步。时时反思,查找不足,对症下药,一通百通。恩师良言,深思熟虑;学友头筹,我之榜样。书山有路勤为径,学海无涯乐作舟。 “读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理使人庄重,逻辑修辞使人善辩。读书使人充实,讨论使人机智,笔记使人准确。凡有所学,皆成性格。”培根所言,依然深刻。一、作者档案二、人物颂歌“百家争鸣”的集大成者——荀子 一生坎坷,却挡不住你通达的智慧,几遭冷漠,却不改初衷。你学识渊博,卓尔不群,你是战国末期儒家学派的最后一位大师,更是当时“百家争鸣”的集大成者。

有人说你是孔门嫡传,有人说你是儒门异端,有人说你是法家,有人说你是黄老思想家,有人说你是经师,有人说你是专制主义理论的祖师……其实,你就是你。 你的出现,标志着博览群书的饱学之士代替了恣肆无端的天才人物,周密的思考代替了偏激的言论,推心置腹的出谋划策代替了逞快泄愤的冷嘲热讽,老成持重的带有明显世故气息的条分缕析代替了血气方刚的带有明显书生意气的挥斥方遒。你的理论和学说不但影响了我们的先辈,而且还在影响着我们,并将继续影响我们的后辈。

你就是中国古代思想史上最富创新精神的唯物主义思想家——荀子。1.青,取之于蓝, ;冰,水为之, 。

2.故木受绳则直, ,君子博学而日参省乎己,

。

3.假舆马者, ,而致千里;假舟楫者, ,

而绝江河。君子生非异也, 。而青于蓝而寒于水金就砺则利则知明而行无过矣非利足也非能水也善假于物也4.积土成山, ;积水成渊, ;积善

成德,而神明自得, 。

5.故不积跬步, ;不积小流, 。

骐骥一跃, ;驽马十驾, 。

6.锲而舍之, ;锲而不舍, 。蚓无

爪牙之利, ,上食埃土, ,用心一也。风雨兴焉蛟龙生焉圣心备焉无以至千里无以成江海不能十步功在不舍朽木不折金石可镂筋骨之强下饮黄泉 一、背景链接

荀子是朴素唯物主义思想集大成者。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。《劝学》是荀子的代表作之一,是《荀子》的第一篇。内容分前后两部分。前部分着重阐明学习的重要性,后部分着重阐明学习方法。课文节选自前部分。 二、主旨领悟

本文作为《荀子》的开篇之作,是一篇论述学习的重要意义,劝导人们以正确的目的、态度和方法去学习的散文。文章以朴素的唯物主义理论为基础,旁征博引,娓娓说理,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,其中阐述的关于学习的道理,在今天也具有很强的指导作用。同时,本文也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子的文章的艺术风格。三、行文脉络古今异义词,古义:这里指有学问有修养的人;今义:人格高尚的人停止第一个“于”是“从”的意思

第二个“于”是“比”的意思通“煣”,使动用法,使……弯曲古今异义词,古义:把……做成;今义:认为通“又”墨线

形容词用作动词,变直

指金属制的刀剑等

动词,接近、靠近

古今异义词,古义:广泛地学习;今义:学问广博精深

连词,表递进,可译为“并且”

名词作状语,每天

通“智”,智慧2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

( )

译文:_____________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

答案:靛青,从蓝草中取得,但比蓼蓝的颜色(更)深;冰,是水(遇冷)凝结而成的,但它比水(更)寒冷。(状语后置句,正常语序为“青,于蓝取之,而于蓝青;冰,水为之,而于水寒”)答案:用火加热,使(它)弯曲做成车轮,它的弯度就可以合乎圆规(画出的圆圈)。(省略句,“以为”中间省略“之”)

(3)虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:即使又晒干了,它也不会再挺直了,(这是因为)用火烤使它成这样的啊!(判断句,“……者,……也”表判断)[环节二 分析文理]

3.下列句子中属于论证学习可以改造人的品性的一组是

( )

①青,取之于蓝,而青于蓝 ②故木受绳则直 ③金就砺则利 ④冰,水为之,而寒于水 ⑤木直中绳, 以为轮

A.①②⑤ B.②③⑤

C.②③④ D.①③④

解析:①④是论证学习可以提高人的水平。

答案:B4.对本部分内容理解和分析不正确的一项是 ( )

A.用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点

更具权威性。这个观点包括两个方面的意思,一是因为学习意义很大,所以学习不能停止;二是学习的态度和方法,就是不能停止学习。

B.作者运用“青胜于蓝”和“冰寒于水”,这两个比喻,

既比喻学生可以超过老师,也说明事物经过一定的变化,可以提高。.C.“直木为轮”说明事物经过一定的变化,还可以改变原来

的状态。这一比喻意在论证学习可以改变人的习性,使之向好的方面发展变化。

D.作者用“故”归纳上文,又用了“木受绳则直”“金就砺

则利”两个比喻作为事例,进而推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。

解析:B项,“青胜于蓝”,不能认为它的意思是比喻学生超过老师,这是它作为成语后新产生的意思。

答案:B连词,表修饰关系

形容词用作名词,高处向远处看强,这里指声音宏大借助,利用

形容词用作动词,走得快

名词用作动词,游水横渡通“性”,资质、禀赋2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)假舆马者,非利足也,而致千里。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:借助车马的人,并不是脚走得快,却能达到千里。(判断句,“……者,……也”表判断)

(2)君子生非异也,善假于物也。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:君子的本性同一般人并没有什么特别之处,不过是善于借助外物罢了。(判断句,“……也,……也”表判断)[环节二 分析文理]

3.本段的结论句是 ( )

A.登高而招,臂非加长也,而见者远

B.假舟楫者,非能水也,而绝江河

C.假舆马者,非利足也,而致千里

D.君子生非异也,善假于物也

解析:A、B、C三项是善于借助外物的比喻句,由这三个比喻才得出了“君子生非异也,善假于物也”的结论。

答案:DA.开头作者用“终日而思”“不如须臾之所学”来阐说,

接着就用“跂而望”“不如登高之博见”这个比喻。形象说明不要去思考,只要善于学习。

B.登高而招手和顺风而呼喊这两例从见、闻两方面证明了

借助自然条件的重要作用。

C.“假舆马”“假舟楫”这两个比喻,从陆、水方面阐明

了在实际生活中利用工具的重要作用。4.对本部分内容解说不正确的一项是 ( ).D.这一段运用比喻,从三个侧面证明只要善于学习,善于

假物,就能使人成为有才德的君子。

解析:A项,“形象说明不要去思考,只要善于学习”错,文意是强调只有摆正“学”和“思”的关系才能使学习产生显著效果。

答案:A指示代词兼语气词,相当于“于此”,从这里或在这里形容词用作名词,善事古今异义词,爪子和牙齿;今义:坏人的党羽方位名词作状语,向上/向下今义:集中注意力或怀着某种念头数词用作形容词,专一古今异义词,古义:寄身、托身;今义:托付2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)故不积跬步,无以至千里。 ( )

译文:___________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

答案:所以,不积累一步一步的行程,就无法到达千里远的地方。(固定句式,“无以……”,没有用来……的办法)(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强。 ( )

译文: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

答案:蚯蚓(虽然)没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。

(定语后置句,正常语序为“无利之爪牙,无强之筋骨”) 一般情况,定语是用来限制或修饰中心词的,放在中心词的前面。这是古今汉语的共同规律。但在文言文中,有时为了强调和突出定语,则把它放到中心词的后面,这种语法现象就称为定语后置。定语后置一般有标志性的词语。我们可以根据这些特点把它归结为四种常见的形式:

(1)中心词+之+后置定语 如:“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”(《岳阳楼记》)句中的“高”

“远”是后置定语,“之”是定语后置的标志,无实在意义。 (2)中心词+之(而)+后置定语+者 如:“马之千里者,一食或尽粟一石。”(《马说》)句中的中心词是“马”,后置定语是“千里”,标志性的词语是“之……者”。

(3)中心词+后置定语+者 如:“村中少年好事者,驯养一虫。”(《促织》)句中的中心词是“少年”,后置定语是“好事”,“者”是标志性词语。

(4)中心词+数量词 如:“尝贻余核舟一。”(《核舟记》)句中的“一”作“核舟”的定语。

另外,辨识定语后置要注意两点: 一是表示领属性的定语(如:“永州之野产异蛇。”)不能后置,只有一般用来表示人或事物的性质、状态、时间、处所、数量等的修饰性定语才能后置;

二是要注意把定语后置和某些表面上相类似的语言形式区别开来。(3)非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。 ( )

译文:________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

答案:(但如果)离开蛇和鳝的洞穴,它就没有可以寄居存身的地方,(这是它)用心浮躁(不专一)的缘故啊。(判断句,“……者,……也”表判断)[环节二 分析文理]

3.下面各组句子中全能证明“积累”的重要性的一组是( )

①积土成山,风雨兴焉 ②驽马十驾,功在不舍 ③积善成德,而神明自得 ④不积小流,无以成江海 ⑤积水成渊,蛟龙生焉 ⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也

A.①③④⑤ B.①②③⑤

C.③④⑤⑥ D.②③⑤⑥

解析:②是强调坚持的重要性,⑥是强调专心的重要性。

答案:AA.本段第一个层次作者先用两个比喻,从“积土”“积水”

推论到“人的积德”,正面论述积累的作用,说明学习上的成就是不断积累起来的。接着又用“不积跬步”“不积小

流”两个比喻从反面说明如果不积累就不能达到远大目标。

B.本段第二个层次作者用四个比喻正反对照:先用“骐骥”

“驽马”对比,说明主观条件的好坏,不是学习的决定因素,坚持不懈才是学好的关键;又用“锲而不舍”“锲而舍之”对照,说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就。4.对本段内容理解和分析不正确的一项是 ( ).C.作者用蚓和蟹两个比喻正反对照,论述学习要专一,是先

反面后正面设喻论述的。

D.全段由强调“积”,到论证“不舍”,最后归结到“用心

一”。层层递进,表明学习的方法和应有的态度。进一步证明“学不可以已”,不可松散,不可半途而废。

解析:C项,“先反面后正面设喻论述的”错,应是“先正面后反面设喻论述的”。

答案:C 1.运用大量比喻来说理

本文运用了大量生活中常见的现象设喻,把抽象的道理说得透彻浅显,气势充沛。

(1)以生活中常见的事情或现象作为喻体。如作者用了常见的靛青色的提取、车轮的制造以及水遇冷而成冰等事例为喻加以说明,充分表达了“学不可以已”而必须有所造就的道理。这样化深奥为浅显,由感性到理性,令人心悦诚服。 (2)设喻方式多样:①正面设喻,如青出于蓝、冰寒于水、煣木为轮等从正面阐明了学习的重要性。②正反设喻,如“蚓”和“蟹”,“骐骥”和“驽马”,“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理说得更具体、明白。③反复设喻,如“跂而望”“登高而

招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深对道理的理解。 (3)设喻与说理紧密结合,形式十分灵活:①有的是将道理隐含于比喻之中,如青出于蓝、冰寒于水、锲而舍之、锲而不舍。②有的先设喻,后引出道理,如第二段,作者先连用四个比喻,后引出“善假于物也”的道理。③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第三段,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一步论证。点此进入

尺有所短、寸有所长,人皆有自己的优势与不足,不因自己的优势而骄傲,不因自己的不足而自卑,人应该这样。 人都是在学习中前进,不学习就会落后,不学习就会粗俗。学习的东西很多,看其正面的东西,看其积极的东西,摒弃负面的东西,扬弃消极的东西。傲慢与偏见同行,愚昧与固执相伴。与光明为伍则光明,与阴暗为伴则心生晦暗。与积极为伴则快乐,与消极为伴则沉落。学问不以高低贵贱而论,知识不以男女老幼而分。有所长必有所短,有所短必有所长。以人之所长补己之所短,则我之所短可变长。谁也不是天生就有知识,谁也不是天生就有学问,涓涓细流成江海,微小泥沙筑高山,后天努力可以改变一切。 学历不能代表知识,知识也不能用学历来衡量。坐吃山空,江郎才尽。知识更新,日新月异,不学习,就落后。学无止境,有志者事竟成。世间万物,皆有可探,知识宝藏,永学不完。学问学问,连学带问。只学不问,东施效颦;只问不学,终究不知所云。不求甚解,终为皮毛;悟其至理,其乐陶陶。不刻苦,不得真学问,浮躁者,犹如点水蜻蜓。 三人同行,必有吾师。只要有学,何患老幼卑尊?人贵有自知之明,却又常看不清自身。如有挚友,时时加以批评指正,则吾之所幸。闻过则喜,见贤思齐,多谢率真。不耻下问,不必脸红,不懂装懂,自欺欺人。和风细雨,润物无声,循序渐进,水滴石穿。解吾不惑,有如黑暗中明灯,为吾指路,催我不断进步。时时反思,查找不足,对症下药,一通百通。恩师良言,深思熟虑;学友头筹,我之榜样。书山有路勤为径,学海无涯乐作舟。 “读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理使人庄重,逻辑修辞使人善辩。读书使人充实,讨论使人机智,笔记使人准确。凡有所学,皆成性格。”培根所言,依然深刻。一、作者档案二、人物颂歌“百家争鸣”的集大成者——荀子 一生坎坷,却挡不住你通达的智慧,几遭冷漠,却不改初衷。你学识渊博,卓尔不群,你是战国末期儒家学派的最后一位大师,更是当时“百家争鸣”的集大成者。

有人说你是孔门嫡传,有人说你是儒门异端,有人说你是法家,有人说你是黄老思想家,有人说你是经师,有人说你是专制主义理论的祖师……其实,你就是你。 你的出现,标志着博览群书的饱学之士代替了恣肆无端的天才人物,周密的思考代替了偏激的言论,推心置腹的出谋划策代替了逞快泄愤的冷嘲热讽,老成持重的带有明显世故气息的条分缕析代替了血气方刚的带有明显书生意气的挥斥方遒。你的理论和学说不但影响了我们的先辈,而且还在影响着我们,并将继续影响我们的后辈。

你就是中国古代思想史上最富创新精神的唯物主义思想家——荀子。1.青,取之于蓝, ;冰,水为之, 。

2.故木受绳则直, ,君子博学而日参省乎己,

。

3.假舆马者, ,而致千里;假舟楫者, ,

而绝江河。君子生非异也, 。而青于蓝而寒于水金就砺则利则知明而行无过矣非利足也非能水也善假于物也4.积土成山, ;积水成渊, ;积善

成德,而神明自得, 。

5.故不积跬步, ;不积小流, 。

骐骥一跃, ;驽马十驾, 。

6.锲而舍之, ;锲而不舍, 。蚓无

爪牙之利, ,上食埃土, ,用心一也。风雨兴焉蛟龙生焉圣心备焉无以至千里无以成江海不能十步功在不舍朽木不折金石可镂筋骨之强下饮黄泉 一、背景链接

荀子是朴素唯物主义思想集大成者。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。《劝学》是荀子的代表作之一,是《荀子》的第一篇。内容分前后两部分。前部分着重阐明学习的重要性,后部分着重阐明学习方法。课文节选自前部分。 二、主旨领悟

本文作为《荀子》的开篇之作,是一篇论述学习的重要意义,劝导人们以正确的目的、态度和方法去学习的散文。文章以朴素的唯物主义理论为基础,旁征博引,娓娓说理,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,其中阐述的关于学习的道理,在今天也具有很强的指导作用。同时,本文也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子的文章的艺术风格。三、行文脉络古今异义词,古义:这里指有学问有修养的人;今义:人格高尚的人停止第一个“于”是“从”的意思

第二个“于”是“比”的意思通“煣”,使动用法,使……弯曲古今异义词,古义:把……做成;今义:认为通“又”墨线

形容词用作动词,变直

指金属制的刀剑等

动词,接近、靠近

古今异义词,古义:广泛地学习;今义:学问广博精深

连词,表递进,可译为“并且”

名词作状语,每天

通“智”,智慧2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

( )

译文:_____________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

答案:靛青,从蓝草中取得,但比蓼蓝的颜色(更)深;冰,是水(遇冷)凝结而成的,但它比水(更)寒冷。(状语后置句,正常语序为“青,于蓝取之,而于蓝青;冰,水为之,而于水寒”)答案:用火加热,使(它)弯曲做成车轮,它的弯度就可以合乎圆规(画出的圆圈)。(省略句,“以为”中间省略“之”)

(3)虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:即使又晒干了,它也不会再挺直了,(这是因为)用火烤使它成这样的啊!(判断句,“……者,……也”表判断)[环节二 分析文理]

3.下列句子中属于论证学习可以改造人的品性的一组是

( )

①青,取之于蓝,而青于蓝 ②故木受绳则直 ③金就砺则利 ④冰,水为之,而寒于水 ⑤木直中绳, 以为轮

A.①②⑤ B.②③⑤

C.②③④ D.①③④

解析:①④是论证学习可以提高人的水平。

答案:B4.对本部分内容理解和分析不正确的一项是 ( )

A.用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点

更具权威性。这个观点包括两个方面的意思,一是因为学习意义很大,所以学习不能停止;二是学习的态度和方法,就是不能停止学习。

B.作者运用“青胜于蓝”和“冰寒于水”,这两个比喻,

既比喻学生可以超过老师,也说明事物经过一定的变化,可以提高。.C.“直木为轮”说明事物经过一定的变化,还可以改变原来

的状态。这一比喻意在论证学习可以改变人的习性,使之向好的方面发展变化。

D.作者用“故”归纳上文,又用了“木受绳则直”“金就砺

则利”两个比喻作为事例,进而推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。

解析:B项,“青胜于蓝”,不能认为它的意思是比喻学生超过老师,这是它作为成语后新产生的意思。

答案:B连词,表修饰关系

形容词用作名词,高处向远处看强,这里指声音宏大借助,利用

形容词用作动词,走得快

名词用作动词,游水横渡通“性”,资质、禀赋2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)假舆马者,非利足也,而致千里。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:借助车马的人,并不是脚走得快,却能达到千里。(判断句,“……者,……也”表判断)

(2)君子生非异也,善假于物也。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:君子的本性同一般人并没有什么特别之处,不过是善于借助外物罢了。(判断句,“……也,……也”表判断)[环节二 分析文理]

3.本段的结论句是 ( )

A.登高而招,臂非加长也,而见者远

B.假舟楫者,非能水也,而绝江河

C.假舆马者,非利足也,而致千里

D.君子生非异也,善假于物也

解析:A、B、C三项是善于借助外物的比喻句,由这三个比喻才得出了“君子生非异也,善假于物也”的结论。

答案:DA.开头作者用“终日而思”“不如须臾之所学”来阐说,

接着就用“跂而望”“不如登高之博见”这个比喻。形象说明不要去思考,只要善于学习。

B.登高而招手和顺风而呼喊这两例从见、闻两方面证明了

借助自然条件的重要作用。

C.“假舆马”“假舟楫”这两个比喻,从陆、水方面阐明

了在实际生活中利用工具的重要作用。4.对本部分内容解说不正确的一项是 ( ).D.这一段运用比喻,从三个侧面证明只要善于学习,善于

假物,就能使人成为有才德的君子。

解析:A项,“形象说明不要去思考,只要善于学习”错,文意是强调只有摆正“学”和“思”的关系才能使学习产生显著效果。

答案:A指示代词兼语气词,相当于“于此”,从这里或在这里形容词用作名词,善事古今异义词,爪子和牙齿;今义:坏人的党羽方位名词作状语,向上/向下今义:集中注意力或怀着某种念头数词用作形容词,专一古今异义词,古义:寄身、托身;今义:托付2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)故不积跬步,无以至千里。 ( )

译文:___________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

答案:所以,不积累一步一步的行程,就无法到达千里远的地方。(固定句式,“无以……”,没有用来……的办法)(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强。 ( )

译文: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

答案:蚯蚓(虽然)没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。

(定语后置句,正常语序为“无利之爪牙,无强之筋骨”) 一般情况,定语是用来限制或修饰中心词的,放在中心词的前面。这是古今汉语的共同规律。但在文言文中,有时为了强调和突出定语,则把它放到中心词的后面,这种语法现象就称为定语后置。定语后置一般有标志性的词语。我们可以根据这些特点把它归结为四种常见的形式:

(1)中心词+之+后置定语 如:“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”(《岳阳楼记》)句中的“高”

“远”是后置定语,“之”是定语后置的标志,无实在意义。 (2)中心词+之(而)+后置定语+者 如:“马之千里者,一食或尽粟一石。”(《马说》)句中的中心词是“马”,后置定语是“千里”,标志性的词语是“之……者”。

(3)中心词+后置定语+者 如:“村中少年好事者,驯养一虫。”(《促织》)句中的中心词是“少年”,后置定语是“好事”,“者”是标志性词语。

(4)中心词+数量词 如:“尝贻余核舟一。”(《核舟记》)句中的“一”作“核舟”的定语。

另外,辨识定语后置要注意两点: 一是表示领属性的定语(如:“永州之野产异蛇。”)不能后置,只有一般用来表示人或事物的性质、状态、时间、处所、数量等的修饰性定语才能后置;

二是要注意把定语后置和某些表面上相类似的语言形式区别开来。(3)非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。 ( )

译文:________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

答案:(但如果)离开蛇和鳝的洞穴,它就没有可以寄居存身的地方,(这是它)用心浮躁(不专一)的缘故啊。(判断句,“……者,……也”表判断)[环节二 分析文理]

3.下面各组句子中全能证明“积累”的重要性的一组是( )

①积土成山,风雨兴焉 ②驽马十驾,功在不舍 ③积善成德,而神明自得 ④不积小流,无以成江海 ⑤积水成渊,蛟龙生焉 ⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也

A.①③④⑤ B.①②③⑤

C.③④⑤⑥ D.②③⑤⑥

解析:②是强调坚持的重要性,⑥是强调专心的重要性。

答案:AA.本段第一个层次作者先用两个比喻,从“积土”“积水”

推论到“人的积德”,正面论述积累的作用,说明学习上的成就是不断积累起来的。接着又用“不积跬步”“不积小

流”两个比喻从反面说明如果不积累就不能达到远大目标。

B.本段第二个层次作者用四个比喻正反对照:先用“骐骥”

“驽马”对比,说明主观条件的好坏,不是学习的决定因素,坚持不懈才是学好的关键;又用“锲而不舍”“锲而舍之”对照,说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就。4.对本段内容理解和分析不正确的一项是 ( ).C.作者用蚓和蟹两个比喻正反对照,论述学习要专一,是先

反面后正面设喻论述的。

D.全段由强调“积”,到论证“不舍”,最后归结到“用心

一”。层层递进,表明学习的方法和应有的态度。进一步证明“学不可以已”,不可松散,不可半途而废。

解析:C项,“先反面后正面设喻论述的”错,应是“先正面后反面设喻论述的”。

答案:C 1.运用大量比喻来说理

本文运用了大量生活中常见的现象设喻,把抽象的道理说得透彻浅显,气势充沛。

(1)以生活中常见的事情或现象作为喻体。如作者用了常见的靛青色的提取、车轮的制造以及水遇冷而成冰等事例为喻加以说明,充分表达了“学不可以已”而必须有所造就的道理。这样化深奥为浅显,由感性到理性,令人心悦诚服。 (2)设喻方式多样:①正面设喻,如青出于蓝、冰寒于水、煣木为轮等从正面阐明了学习的重要性。②正反设喻,如“蚓”和“蟹”,“骐骥”和“驽马”,“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理说得更具体、明白。③反复设喻,如“跂而望”“登高而

招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深对道理的理解。 (3)设喻与说理紧密结合,形式十分灵活:①有的是将道理隐含于比喻之中,如青出于蓝、冰寒于水、锲而舍之、锲而不舍。②有的先设喻,后引出道理,如第二段,作者先连用四个比喻,后引出“善假于物也”的道理。③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第三段,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一步论证。点此进入