高二语文人教版选修 中国民俗文化 第七单元《干将莫邪》课件

文档属性

| 名称 | 高二语文人教版选修 中国民俗文化 第七单元《干将莫邪》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-21 20:23:44 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。干将莫邪[gān jiàng mò yé]??

干将莫邪

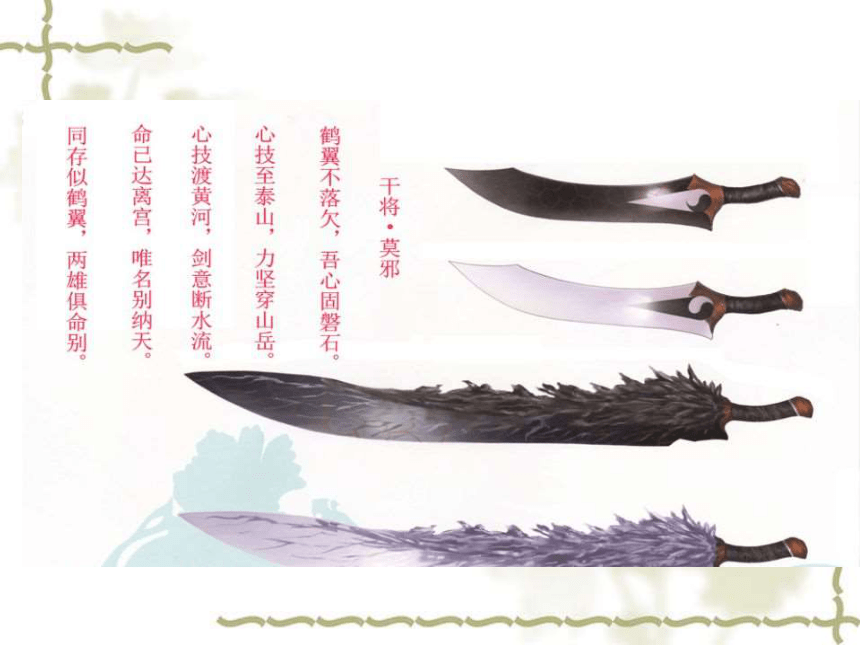

干将莫邪是古代汉族神话传说,最早出自出汉代刘向《列士传》和《孝子传》中,后来由历史上诸多著作摘录和引用。现如今,最流行的版本为志怪小说集《搜神记》中所记干将莫邪的故事。 干将,春秋时吴国人,是楚国最有名的铁匠,他打造的剑锋利无比。楚王知道了,就命令干将为他铸宝剑。后与其妻莫邪奉命为楚王铸成宝剑两把,一曰干将,一曰莫邪(也作镆铘)。由于知道楚王性格乖戾,特在将雌剑献与楚王之前,将其雄剑托付其妻传给其子,后果真被楚王所杀。其子成人后成功完成父亲遗愿,将楚王杀死,为父报仇。此一传说赞颂了剑工高超的技艺,宝剑文字的神采和少年的壮烈,批判了统治者的残暴。 神话诠释

历史背景

“干将莫邪”其最早的文献记载在汉代刘向《列士传》和《孝子传》中。

春秋战国时期,剑在战争中起着重要作用,各国的铸剑技术迅速发展,其中,尤以吴越地区为代表,吴越之剑制作精工,形制合理、剑质优良,总体水平高于其他各地。

而“弑君”是春秋时期存在的史实。“铸剑”和“弑君”“复仇”的演绎,串联成了最为读者熟悉的干将莫邪传说的基本情节。

干将莫邪的故事,是从春秋战国诸侯群雄激烈纷争的历史背景中逐步虚饰演化的结果。典籍记载 干将莫邪传说的文本出现在西汉,定型于晋代,至明清,则逐渐脱离原有的故事背景和思想意义。现存最早

?的文本是西汉刘向《列士传》与《孝子传》。《太平御览》卷三四三载《列士传》和《孝子传》佚文

《列士传》:干将莫邪为晋君作剑,三年而成,剑有雌雄,天下名器也。乃以雌剑献君,留其雄者。谓其妻曰:“吾藏剑在南山之阴,北山之阳,松生石上,剑在其中矣。君若觉,杀我。尔生男以告之。”及至君觉,杀干将,妻后生男名赤鼻,具以告之。赤鼻斫南山之松不得剑,思于屋柱中得之。晋君梦一人,眉广三寸,辞欲报仇,购求甚急。乃逃朱兴山中。遇客欲为之报,乃刎首。将以奉晋君。客令镬煮之头三日,三日跳不烂,君往观之,客以雄剑倚拟君,君头堕镬中,客又自刎,三头悉烂,不可分别,分葬之。名曰三王冢。《孝子传》:眉间赤名赤鼻,父干将,母莫邪,为晋王作剑。藏雄送雌。母孕尺,父曰:“男当告之。”曰:“出户望南山松上石上,剑在其颠。”及产,果男。母以告尺。尺破柱得剑。欲报晋君。客有为报者,将尺首及剑见晋君。君怒,烹之,首不烂,王临之,客以拟王,王首堕汤中,客因自拟之,三首尽糜,不分,乃为三冢,曰三王冢也。 故事赏析 翻译《搜神记》版本 楚国的能工巧匠干将和莫邪夫妻二人给楚王铸造宝剑,三年才铸成。楚王很生气,想要杀死他们。宝剑有雌剑雄剑。干将的妻子身怀有孕将要分娩,丈夫便对妻子诉说道:“我替楚王铸造宝剑,三年才铸成,楚王生气了,我一去他必定会杀死我。你如果生下的孩子是男孩的话,等他长大成人,告诉他说:‘出门望着南山,松树长在石头上,宝剑在树的背后。’”随后就拿着一把雌剑前去进见楚王。楚王非常忿怒,命令人来察看宝剑,说:"剑原有两把,一把雄的,一把雌的,雌剑被送来了,而雄剑却没有送来。"楚王发怒了,便把干将杀死了。 莫邪的儿子名叫赤,等到他后来长大成人了,就向自己的母亲询问道:“我的父亲究竟在哪里呀?”母亲说:“你的父亲给楚王制作宝剑,用了好几年才铸成,可是楚王却发怒,杀死了他。他离开时曾嘱咐我:‘告诉你的儿子:出门望着南山,松树长在石头上,宝剑在树的背后。’",出门望着南山,不曾看见有什么山,只是看到屋堂前面松木柱子下边的石块,就用斧子劈破它的背后,终于得到了雄剑。儿子便日思夜想地要向楚王报仇。 一天,楚王在梦中恍惚看到一个男儿,双眉之间有一尺宽的距离,相貌出奇不凡,并说道定要报仇。楚王立刻以千金悬赏捉拿他。男儿听到这种情况,逃亡而去,躲入深山唱歌。有一个侠客遇到他悲歌的,对他说:“你年纪轻轻的,为什么痛哭得如此悲伤呢?”男儿说:“我是干将、莫邪的儿子,楚王杀死了我的父亲,我定要报这杀父之仇。”侠客说:“听说楚王悬赏千金购买你的头,拿你的头和剑来,我为你报这冤仇。”男儿说:“太好了!”说罢立即割颈自刎,两手捧着自己的头和雄剑奉献给侠客,自己的尸体僵直地站立着,死而不倒。侠客说:“我不会辜负你的。”这样,尸体才倒下。

侠客拿着男儿的头前去进见楚王,楚王非常欣喜。侠客说:“这就是勇士的头,应当在热水锅中烧煮它。”楚王依照侠客的话,烧煮头颅,三天三夜竟煮不烂。头忽然跳出热水锅中,瞪大眼睛非常愤怒的样子。侠客说:“这男儿的头煮不烂,希望楚王亲自前去靠近察看它,这样头必然会烂的。”楚王随即靠近那头。侠客用雄剑砍楚王,楚王的头随着落在热水锅中;侠客也自己砍掉自己的头,头也落入热水锅中。三个头颅全都烂在一起,不能分开识别,众人于是分开它们的汤与骨肉,而埋葬了它们。 《搜神记》版本赏析 《搜神记》中“干将莫邪”这篇小说篇幅虽短,但故事情节完整,人物形象栩栩如生,小说思想内涵丰富。其审美性主要表现在以下三个方面:

(一) 想象奇特、大胆。莫邪之子赤为报父仇不惜杀身——当山中侠客说可以利用他的头和剑设计替他报仇时,他毫不犹豫地拔剑自刎。值得注意的是,莫邪子死后竟能将 自己的头和剑双手捧给侠客而不倒,待侠客接过头与剑向他作出承诺后,才跌倒在地上。后来山中侠客将他的头献给楚王,置于汤镬之中,竟然煮三天三夜都不烂, 还从滚汤中跳出,嗔目怒视楚王:想象是多么的神奇和大胆!(二) 人物形象栩栩如生。短短几百字的小说成功地塑造了四个性格十分鲜明的人物形象。以山中侠客为例——作者以极其精练的文字集中写了他的侠义和智勇两个方面。 他虽与干将莫邪之子素不相识,但得知他的悲惨遭遇后,便主动站出来替他报仇,其侠义肝胆跃然纸上;他先是利用莫邪之子赤的人头和“雄”剑作诱饵,后又利用 了楚王暴虐的性格,机智地引诱楚王临镬视头,最后实现了诛除暴君、为冤死者报仇的目的,充分表现了他的大智和大勇。 (三)思想内涵丰富。这一篇几百字的短章可以说是一曲真、善、美的颂歌——山中侠客的诚信、侠义和杀身取义的作为,莫邪之子生命已去而精神不死的表现,人们对侠客和莫邪之子的敬仰(以封建社会对功臣的最高封爵——“王”来指称他们)等,都表现了这一点。

《干将莫邪》这篇小说能以如此短的篇幅写出一个完整的复仇故事,刻画出几个生动感人的形象,并且表现出丰富的思想内容,其对题材的处理技巧确实值得我们借鉴。神话解读 故事点评 魏晋南北朝时期,社会动荡不安,战乱频仍,宗教迷信思想最易传播。腐朽的士族阶级不敢正视现实,妄想羽化登仙,永世享乐,多信神仙道术之事;有的则信仰佛教,寻求精神的麻醉;而劳动人民渴求摆脱贫困、饥饿和死亡,在统治阶级的愚弄下,也往往把寻求安宁、幸福和希望寄托于不现实的空中楼阁。社会上宗教迷信思想因之盛行,神鬼故事也就不断产生。这是一方面。另一方面,广大人民在极端困迫的生活里,也运用各种方式向压迫、剥削他们的反动统治阶级展开了英勇的斗争。他们常常把强烈的反抗意志和对理想的追求,通过大胆的幻想,借助于神鬼故事曲折地表现出来。志怪小说中有不少思想内容积极健康的作品,就是这些故事的记录和加工。 《干将莫邪》鞭挞统治阶级凶恶残暴,讴歌人民反抗精神 志怪小说中的优秀作品,可能是民间故事。它们虽然也染上了神异的色彩,袭用了迷信落后的形式,但思想倾向却是与前者根本对立的。 它们是借助神怪的题材,反映广大人民的思想和愿望。其中有直接暴露封建统治者的凶残、表现人民对统治者坚决斗争的,如《搜神记》中的《干将莫邪》,记巧匠莫邪给楚王铸成雄雌二剑后被楚王杀死,其子赤为父报仇的故事。不仅揭露了封建暴君残害人民的血腥罪行,而且突出地表现了我国古代劳动人民反抗压迫的英雄行为。山中行客见义勇为、自我牺牲为子赤复仇的豪侠气概,也体现了劳动人民在反抗压迫的斗争中的团结友爱 这个故事中所表现出的人民对于残暴统治者的强烈的复仇精神,是中国文学中少见的。文中写干将莫邪之子以双手持头与剑交与“客”,写他的头在镬中跃出,犹“瞋目大怒”,不但是想象奇特,更激射出震撼人心的力量。 志怪小说最突出的审美特征,当然是怪异,否则也就不成其为志怪小说。形成这一审美特征的原因,一是上承神话传说的影响;二是佛、道思想的潜移默化;三是民间传说中的奇闻异事;四是人们好奇尚怪的心理。形成一种审美倾向,既是美的创造者带有群体性审美意识的驱动,又是美的鉴赏者审美心理需求的回应。 产生探究 先秦文献对干将莫邪归属均指向吴国。后世的铸剑和复仇传说有晋王、楚王、韩王、吴王等多种异说,纷繁的异说主要出现在“复仇”故事。应该说以“铸剑、复仇”为主要内容的干将莫邪传说产生于春秋战国时期位于东南部的吴、越、楚三国战乱的社会现实,是“铸剑、弑君”历史的文学性表达。

由于物产、人力、地域等方面的影响,宝剑是吴越之地首选的兵器。历史上,这一区域盛产铜锡,《谏逐客书》“江南金锡”。考古发现皖南矿址分布在贵池、铜陵、泾县、宣城等地。宁镇地区南京汤山、句容茅山很早就已开采,镇江马迹山等地还有铜炼渣、铜刀一类的小件器具。“人人皆能作是器,不须国工”的人力优势为大批量铸造提供了保证。春秋时期,作战方式由战车向步战转变,剑的作用日益明显,由于地处江南,地形以丘陵、盆地为主,且水网纵横,战车和马匹无法自由驰骋,战争主要依靠水兵和步兵,剑这种防检非常的短兵器在近距离格斗中不可或缺。这影响了吴、越民族“好勇轻死”的个性特征,及其与剑的不解之缘。《汉书·地理志》中有:“吴粤(越)之君皆好勇,故其民至今好用剑,轻死易发。”

“弑君”是春秋时期存在的史实。“《春秋》之中,弑君三十六、亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者,不可胜数。”《琴操》中,能看出“弑君”情节与干将莫邪传说的联系: 聂政父为韩王冶剑,过期不成,王杀之。时政未生,壮问母,知之,乃上太山遇仙人学鼓琴,添身为厉,吞炭变音,七年琴成。入韩逢其妻,从置栉对妻而笑。妻泣曰:‘君何以政齿?”政曰:“天下人齿相似。”反入山,援石击落其齿。以刀内琴中,刺韩王。 聂政是战国时期一位著名的刺客,他刺杀韩相侠累的故事,《战国策》、《史记》等史书中明确有载,但是史料中所载的刺杀动机与经过则与《琴操》中存在很大差别,《琴操》中所载之事是后人在聂政刺杀韩相侠累的史实上创作流传的。

“铸剑”和“复仇”在开始是两个相互独立、分属不同时间、不同地点、不同人物的事件。“铸剑”当为春秋战国时期发生于吴越之地的多次铸剑历史的集中演绎;“复仇”的原型是某次成功的“弑君”事件,两者连缀,形成了最为读者熟悉的干将莫邪传说的基本情节。

“干将莫邪”其最早的文献记载在汉代刘向《列士传》和《孝子传》中。

春秋战国时期,剑在战争中起着重要作用,各国的铸剑技术迅速发展,其中,尤以吴越地区为代表,吴越之剑制作精工,形制合理、剑质优良,总体水平高于其他各地。

而“弑君”是春秋时期存在的史实。“铸剑”和“弑君”“复仇”的演绎,串联成了最为读者熟悉的干将莫邪传说的基本情节。

干将莫邪的故事,是从春秋战国诸侯群雄激烈纷争的历史背景中逐步虚饰演化的结果。典籍记载 干将莫邪传说的文本出现在西汉,定型于晋代,至明清,则逐渐脱离原有的故事背景和思想意义。现存最早

?的文本是西汉刘向《列士传》与《孝子传》。《太平御览》卷三四三载《列士传》和《孝子传》佚文

《列士传》:干将莫邪为晋君作剑,三年而成,剑有雌雄,天下名器也。乃以雌剑献君,留其雄者。谓其妻曰:“吾藏剑在南山之阴,北山之阳,松生石上,剑在其中矣。君若觉,杀我。尔生男以告之。”及至君觉,杀干将,妻后生男名赤鼻,具以告之。赤鼻斫南山之松不得剑,思于屋柱中得之。晋君梦一人,眉广三寸,辞欲报仇,购求甚急。乃逃朱兴山中。遇客欲为之报,乃刎首。将以奉晋君。客令镬煮之头三日,三日跳不烂,君往观之,客以雄剑倚拟君,君头堕镬中,客又自刎,三头悉烂,不可分别,分葬之。名曰三王冢。《孝子传》:眉间赤名赤鼻,父干将,母莫邪,为晋王作剑。藏雄送雌。母孕尺,父曰:“男当告之。”曰:“出户望南山松上石上,剑在其颠。”及产,果男。母以告尺。尺破柱得剑。欲报晋君。客有为报者,将尺首及剑见晋君。君怒,烹之,首不烂,王临之,客以拟王,王首堕汤中,客因自拟之,三首尽糜,不分,乃为三冢,曰三王冢也。 故事赏析 翻译《搜神记》版本 楚国的能工巧匠干将和莫邪夫妻二人给楚王铸造宝剑,三年才铸成。楚王很生气,想要杀死他们。宝剑有雌剑雄剑。干将的妻子身怀有孕将要分娩,丈夫便对妻子诉说道:“我替楚王铸造宝剑,三年才铸成,楚王生气了,我一去他必定会杀死我。你如果生下的孩子是男孩的话,等他长大成人,告诉他说:‘出门望着南山,松树长在石头上,宝剑在树的背后。’”随后就拿着一把雌剑前去进见楚王。楚王非常忿怒,命令人来察看宝剑,说:"剑原有两把,一把雄的,一把雌的,雌剑被送来了,而雄剑却没有送来。"楚王发怒了,便把干将杀死了。 莫邪的儿子名叫赤,等到他后来长大成人了,就向自己的母亲询问道:“我的父亲究竟在哪里呀?”母亲说:“你的父亲给楚王制作宝剑,用了好几年才铸成,可是楚王却发怒,杀死了他。他离开时曾嘱咐我:‘告诉你的儿子:出门望着南山,松树长在石头上,宝剑在树的背后。’",出门望着南山,不曾看见有什么山,只是看到屋堂前面松木柱子下边的石块,就用斧子劈破它的背后,终于得到了雄剑。儿子便日思夜想地要向楚王报仇。 一天,楚王在梦中恍惚看到一个男儿,双眉之间有一尺宽的距离,相貌出奇不凡,并说道定要报仇。楚王立刻以千金悬赏捉拿他。男儿听到这种情况,逃亡而去,躲入深山唱歌。有一个侠客遇到他悲歌的,对他说:“你年纪轻轻的,为什么痛哭得如此悲伤呢?”男儿说:“我是干将、莫邪的儿子,楚王杀死了我的父亲,我定要报这杀父之仇。”侠客说:“听说楚王悬赏千金购买你的头,拿你的头和剑来,我为你报这冤仇。”男儿说:“太好了!”说罢立即割颈自刎,两手捧着自己的头和雄剑奉献给侠客,自己的尸体僵直地站立着,死而不倒。侠客说:“我不会辜负你的。”这样,尸体才倒下。

侠客拿着男儿的头前去进见楚王,楚王非常欣喜。侠客说:“这就是勇士的头,应当在热水锅中烧煮它。”楚王依照侠客的话,烧煮头颅,三天三夜竟煮不烂。头忽然跳出热水锅中,瞪大眼睛非常愤怒的样子。侠客说:“这男儿的头煮不烂,希望楚王亲自前去靠近察看它,这样头必然会烂的。”楚王随即靠近那头。侠客用雄剑砍楚王,楚王的头随着落在热水锅中;侠客也自己砍掉自己的头,头也落入热水锅中。三个头颅全都烂在一起,不能分开识别,众人于是分开它们的汤与骨肉,而埋葬了它们。 《搜神记》版本赏析 《搜神记》中“干将莫邪”这篇小说篇幅虽短,但故事情节完整,人物形象栩栩如生,小说思想内涵丰富。其审美性主要表现在以下三个方面:

(一) 想象奇特、大胆。莫邪之子赤为报父仇不惜杀身——当山中侠客说可以利用他的头和剑设计替他报仇时,他毫不犹豫地拔剑自刎。值得注意的是,莫邪子死后竟能将 自己的头和剑双手捧给侠客而不倒,待侠客接过头与剑向他作出承诺后,才跌倒在地上。后来山中侠客将他的头献给楚王,置于汤镬之中,竟然煮三天三夜都不烂, 还从滚汤中跳出,嗔目怒视楚王:想象是多么的神奇和大胆!(二) 人物形象栩栩如生。短短几百字的小说成功地塑造了四个性格十分鲜明的人物形象。以山中侠客为例——作者以极其精练的文字集中写了他的侠义和智勇两个方面。 他虽与干将莫邪之子素不相识,但得知他的悲惨遭遇后,便主动站出来替他报仇,其侠义肝胆跃然纸上;他先是利用莫邪之子赤的人头和“雄”剑作诱饵,后又利用 了楚王暴虐的性格,机智地引诱楚王临镬视头,最后实现了诛除暴君、为冤死者报仇的目的,充分表现了他的大智和大勇。 (三)思想内涵丰富。这一篇几百字的短章可以说是一曲真、善、美的颂歌——山中侠客的诚信、侠义和杀身取义的作为,莫邪之子生命已去而精神不死的表现,人们对侠客和莫邪之子的敬仰(以封建社会对功臣的最高封爵——“王”来指称他们)等,都表现了这一点。

《干将莫邪》这篇小说能以如此短的篇幅写出一个完整的复仇故事,刻画出几个生动感人的形象,并且表现出丰富的思想内容,其对题材的处理技巧确实值得我们借鉴。神话解读 故事点评 魏晋南北朝时期,社会动荡不安,战乱频仍,宗教迷信思想最易传播。腐朽的士族阶级不敢正视现实,妄想羽化登仙,永世享乐,多信神仙道术之事;有的则信仰佛教,寻求精神的麻醉;而劳动人民渴求摆脱贫困、饥饿和死亡,在统治阶级的愚弄下,也往往把寻求安宁、幸福和希望寄托于不现实的空中楼阁。社会上宗教迷信思想因之盛行,神鬼故事也就不断产生。这是一方面。另一方面,广大人民在极端困迫的生活里,也运用各种方式向压迫、剥削他们的反动统治阶级展开了英勇的斗争。他们常常把强烈的反抗意志和对理想的追求,通过大胆的幻想,借助于神鬼故事曲折地表现出来。志怪小说中有不少思想内容积极健康的作品,就是这些故事的记录和加工。 《干将莫邪》鞭挞统治阶级凶恶残暴,讴歌人民反抗精神 志怪小说中的优秀作品,可能是民间故事。它们虽然也染上了神异的色彩,袭用了迷信落后的形式,但思想倾向却是与前者根本对立的。 它们是借助神怪的题材,反映广大人民的思想和愿望。其中有直接暴露封建统治者的凶残、表现人民对统治者坚决斗争的,如《搜神记》中的《干将莫邪》,记巧匠莫邪给楚王铸成雄雌二剑后被楚王杀死,其子赤为父报仇的故事。不仅揭露了封建暴君残害人民的血腥罪行,而且突出地表现了我国古代劳动人民反抗压迫的英雄行为。山中行客见义勇为、自我牺牲为子赤复仇的豪侠气概,也体现了劳动人民在反抗压迫的斗争中的团结友爱 这个故事中所表现出的人民对于残暴统治者的强烈的复仇精神,是中国文学中少见的。文中写干将莫邪之子以双手持头与剑交与“客”,写他的头在镬中跃出,犹“瞋目大怒”,不但是想象奇特,更激射出震撼人心的力量。 志怪小说最突出的审美特征,当然是怪异,否则也就不成其为志怪小说。形成这一审美特征的原因,一是上承神话传说的影响;二是佛、道思想的潜移默化;三是民间传说中的奇闻异事;四是人们好奇尚怪的心理。形成一种审美倾向,既是美的创造者带有群体性审美意识的驱动,又是美的鉴赏者审美心理需求的回应。 产生探究 先秦文献对干将莫邪归属均指向吴国。后世的铸剑和复仇传说有晋王、楚王、韩王、吴王等多种异说,纷繁的异说主要出现在“复仇”故事。应该说以“铸剑、复仇”为主要内容的干将莫邪传说产生于春秋战国时期位于东南部的吴、越、楚三国战乱的社会现实,是“铸剑、弑君”历史的文学性表达。

由于物产、人力、地域等方面的影响,宝剑是吴越之地首选的兵器。历史上,这一区域盛产铜锡,《谏逐客书》“江南金锡”。考古发现皖南矿址分布在贵池、铜陵、泾县、宣城等地。宁镇地区南京汤山、句容茅山很早就已开采,镇江马迹山等地还有铜炼渣、铜刀一类的小件器具。“人人皆能作是器,不须国工”的人力优势为大批量铸造提供了保证。春秋时期,作战方式由战车向步战转变,剑的作用日益明显,由于地处江南,地形以丘陵、盆地为主,且水网纵横,战车和马匹无法自由驰骋,战争主要依靠水兵和步兵,剑这种防检非常的短兵器在近距离格斗中不可或缺。这影响了吴、越民族“好勇轻死”的个性特征,及其与剑的不解之缘。《汉书·地理志》中有:“吴粤(越)之君皆好勇,故其民至今好用剑,轻死易发。”

“弑君”是春秋时期存在的史实。“《春秋》之中,弑君三十六、亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者,不可胜数。”《琴操》中,能看出“弑君”情节与干将莫邪传说的联系: 聂政父为韩王冶剑,过期不成,王杀之。时政未生,壮问母,知之,乃上太山遇仙人学鼓琴,添身为厉,吞炭变音,七年琴成。入韩逢其妻,从置栉对妻而笑。妻泣曰:‘君何以政齿?”政曰:“天下人齿相似。”反入山,援石击落其齿。以刀内琴中,刺韩王。 聂政是战国时期一位著名的刺客,他刺杀韩相侠累的故事,《战国策》、《史记》等史书中明确有载,但是史料中所载的刺杀动机与经过则与《琴操》中存在很大差别,《琴操》中所载之事是后人在聂政刺杀韩相侠累的史实上创作流传的。

“铸剑”和“复仇”在开始是两个相互独立、分属不同时间、不同地点、不同人物的事件。“铸剑”当为春秋战国时期发生于吴越之地的多次铸剑历史的集中演绎;“复仇”的原型是某次成功的“弑君”事件,两者连缀,形成了最为读者熟悉的干将莫邪传说的基本情节。

同课章节目录