人教版选修语文外国小说欣赏《桥边的老人》课件2

文档属性

| 名称 | 人教版选修语文外国小说欣赏《桥边的老人》课件2 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 908.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-21 20:52:28 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。高中语文·选修 外国小说欣赏·人教版第一单元

第1课 桥边的老人叙述,即把事情的前后经过记载下来或说出来。它是小说写作中重要的表现手法。不同的叙述角度表现不同的侧面,不同的叙述人称寄托不同的情感,不同的叙述腔调体现不同的性格,不同的速度控制展示构思的巧妙。本单元以“叙述”作为话题,选择了海明威的《桥边的老人》和弗吉尼亚·伍尔芙的《墙上的斑点》两篇小说。在对所选文本的学习中,掌握“叙述角度”“叙述人称”“叙述腔调”“速度控制”等有关“叙述”的理论知识,从而在阅读中自觉运用这些知识,对文本进行分析品味和鉴赏,并能尝试用不同的叙述角度、叙述腔调去叙述同一个故事,以体会它们的不同效果,进一步提高对小说的阅读理解能力和实际写作能力。【课标定位】

1.了解作家海明威和弗吉尼亚·伍尔芙的生平、创作及“意识流”等文学常识。

2.领会两篇作品的内容与主旨是如何表达或体现出来的。

3.掌握小说的叙述角度和叙述人称。

4.掌握小说的叙述角度和叙述人称与内容、主旨的关系。

5.了解小说的叙述腔调和速度控制。【学法指导】

1.理解作家的创作理论,并能结合课文做针对性分析。如《桥边的老人》所体现出的海明威的“冰山原则”,《墙上的斑点》所体现出的伍尔芙的意识流手法。

2.对两篇文章做比较鉴赏。如在叙述风格上,两篇文章都采用第一人称的叙述方式,但《桥边的老人》对叙述的视角作了限制,而《墙上的斑点》则不然。《墙上的斑点》中的作者总是在舞台上尽情表演,但《桥边的老人》中的作者却躲在幕后。 有所敬畏

一个人可以不信神,但不可以不相信神圣。相信神圣的人有所敬畏。在他的心目中,总有一些东西属于做人的根本,是亵渎不得的。他并不是害怕受到惩罚,而是不肯丧失基本的人格。不论他对人生怎样充满着欲求,他始终明白,一旦人格扫地,他在自己面前竟也失去了做人的自信和尊严,那么,一切欲求的满足都不能挽救他的人生的彻底失败。相反,那种不知敬畏的人是从不在人格上反省自己的。如果说“知耻近乎勇”,那么,这种人因为不知耻便显出一种卑怯的放肆。只要不受惩罚,他敢于践踏任何美好的东西,包括爱情、友谊、荣誉,而且内心没有丝毫不安。这样的人尽管有再多的艳遇,也没有能力真正爱一回;结交再多的哥们,也体味不了

友谊的纯正;获取再多的名声,也不知什么是光荣。不相信神圣的人,必为世上一切神圣的事物所抛弃。1.玉在山而草木润,渊生珠而涯不枯。

——《荀子·劝学》

赏读:宝玉藏在山中,连山上的草木也显得滋润;珍珠产在深渊里,连涯岸也显得不干枯。学问、韬略藏于胸中,自然会行为举止不俗,气魄风格不凡。若无内才,即使有漂亮的外表,也只是个凡夫俗子。2.知己知彼者百战不殆。

——《孙子·谋攻》

赏读:了解自己的情况,也了解敌方的情况的人,打一百次仗也没有危险。这是春秋末期吴国军事家孙武的一句名言,它的适用范围不限于军事方面,只要和他人有关的,无论是竞争还是合作,都有一个知己知彼的问题。知识卡片

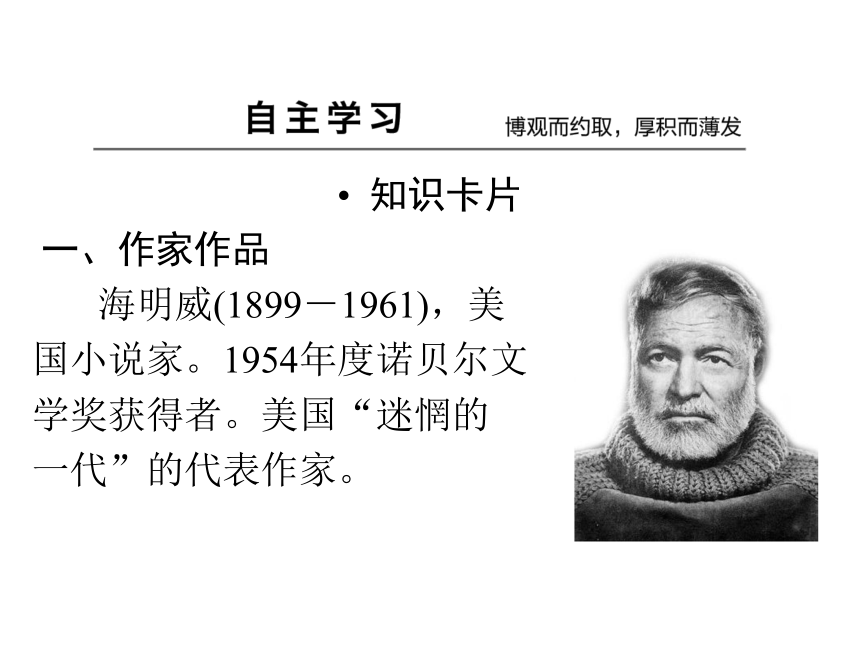

一、作家作品

海明威(1899-1961),美

国小说家。1954年度诺贝尔文

学奖获得者。美国“迷惘的

一代”的代表作家。生于乡村医生家庭,从小喜欢钓鱼、打猎、音乐和绘画,曾作为红十字会车队司机参加第一次世界大战,以后长期担任驻欧记者,并以记者身份参加第二次世界大战和西班牙内战。晚年患多种疾病,精神十分抑郁,经多次治疗无效,终用猎枪自杀。

作品有:长篇小说《太阳照样升起》《永别了,武器》《丧钟为谁而鸣》,中篇小说《老人与海》,短篇小说《打不败的人》《五万大洋》,剧本《第五纵队》。二、写作背景

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款支援西班牙人民正义的捍卫民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线,在炮火中写了剧本《第五纵队》,并创作了长篇小说《丧钟为谁而鸣》。与前两部反映战争的作品不同,《桥边的老人》关注的不是英雄、正义,也不是“主义”、政治,而是战争中的小人物和弱者。他们是无辜的受害者。残酷的战争来了,将家园、亲人都无情地撕碎。在这里,战争成了作者的谴责对象,对生命价值的珍视更令小说充满了悲悯的力量。三、审美视窗

硬汉子海明威

欧内斯特·海明威是条汉子,这位出生在美国芝加哥乡村的“雄狮”从小就幻想着到硝烟弥漫的战场当一名威风八面的英雄。第一次世界大战为他提供了实现梦想的机会。他冲锋在前骁勇善战,被意大利政府授予十字军功奖章、勇敢奖章等荣誉。无论是在作品中还是在生活里,海明威崇尚与命运抗争的勇气,他认为,智者、强者是天生的孤独者,死亡是他们排遣不去的阴影。

海明威于1954年获得诺贝尔文学奖。获奖原因是“因为他精通于叙事艺术,突出地表现在他的近著《老人与海》中,同时也由于他在当代风格中所发挥的影响”。瑞典科学院赞扬他在作品中把勇气作为创作的主题。对于这一赞誉,海明威是当之无愧的。获奖之后,海明威便十分不幸地进入了与疾病抗争的艰难岁月。1961年7月2日,就在太阳照样升起的那一刻,不堪疾病折磨的海明威用他心爱的双管猎枪剥夺了自己的生命,终年63岁。

但是,海明威作品所体现的那种不可摧毁的“硬汉子”精神,那种打不败的坚毅品格,却成为人类精神世界永恒的财富。 四、文体常识

(一)海明威的“冰山理论”

海明威有一个众所周知的理论,叫“冰山理论”。他说:“冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”他认为作者应该把思想、情感乃至语言、动作等八分之七的内涵隐藏起来,不要袒露无遗。他的理由是,所有这一切被省略的东西,读者会通过自己的想象加以联结与弥补。海明威的文章叙事极为收敛、简洁,据说他为追求简洁甚至站着写作,不让自己有废话,甚至砍掉那些具有修饰意义和褒贬色彩的形容词。(二)“迷惘的一代”

在20世纪20年代初期,美国有一批初登文坛的青年作家,他们年龄相仿,经历相似,思想感情相近,他们带着玫瑰色的幻想参加了第一次世界大战,但他们看到的是残酷的厮杀和恐怖的死亡。他们的幻想破灭,身心受到严重摧残;他们憎恨战争,心情苦闷,对前途感到茫然。自主学习 “迷惘的一代”源于美国作家格特鲁德·斯坦因对海明威等人说的一句话“你们都是迷惘的一代”。海明威把此话作为他的第一部长篇小说《太阳照样升起》的题词。“迷惘的一代”从此成为这批无纲领、无组织,但却有着相同的创作倾向的作家的称谓。自主学习 自主学习 zhí zhú tiào pán shān huái 自主学习 kǎ qiǎ kān kàn ɡān ɡàn āi ái 自主学习 忧虑 干扰 戛然而止 吱嘎 瞅见 揪住 啁啾 富饶 缠绕 妖娆 不堪 勘测 精湛 侨民 骄阳 矫健 三、近义辨析

1.侦查·侦察

辨析:两词都有暗中查看、调查之义。

“侦查”是法律术语,是检察机关或公安机关公开的调查活动,如:立案侦查;“侦察”是军事术语,是为了弄清敌情、地形及其他有关作战的情况而秘密进行的活动,如:侦察飞行。

例句:他曾是一名优秀的________兵,却因为违犯法律被军事法庭立案________。自主学习 侦查 侦察 2.爆发·暴发

辨析:“爆发”,①指火山内部的岩浆突然冲破地壳,向四外迸射;②力量、情绪等忽然发作,或事变突然发生。多用于抽象事物,如革命、起义等重大事变,或情绪、力量等。“暴发”,①指突然发作;②指突然发财或得势,含贬义,如“暴发户”。“暴发”强调突然性,多指自然的具体的现象或事物发作,如“山洪暴发”。自主学习 例句1.为避免蓝藻____影响到治理成果,相关部门通过加强日常监测、开展蓝藻打捞清除以及资源化利用等措施进行预防和处置。

例句2.如果昨天的降温只是冷空气影响的开始的话,今天绝对可以说是冷空气全面____的一天。自主学习 暴发 爆发 四、词语解释

1.神秘莫测:_______________________

2.疲惫不堪:_______________________

3.稀稀落落:______________________ 自主学习 使人捉摸不透,高深莫测。 非常疲乏,难以承受。 稀疏的样子。 本文刻画了二战中一位孤苦的西班牙老人形象,通过他疲惫不堪地艰难逃难的遭遇,反映了法西斯发动战争的罪恶,表达了人民渴望和平的愿望。合作探究 结构图示合作探究 重点突破

一、文中刻画的“桥边的老人”是一个怎样的形象?

提示 合作探究 二、文章里的“我”有什么作用?是一个怎样的形象?

提示 “我”只是充当故事中的一个人物、一个观察者,并没有发表议论和流露感情。第一段末尾的那句“他太累,走不动了”,以及“我”与老人的对话中插入的一句“那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了”,都是“我”的揣测而已。尽管如此,我们通过对有关战争的场面描写和与老人的谈话以及催促老人离开这些细节,还是可以看出,“我”对老人是充满同情的,对战争是厌恶的。合作探究 三、文章的主题要表现战争的罪恶,为何仅写“桥边的老人”一人的遭遇?

提示 其一,作者运用以点带面的写法,老人是饱受战争苦难的典型代表,老人的遭遇非常具有典型性。他热爱家乡,被迫逃离家园。为了逃避战火,他流离失所,疲惫不堪,这也正是所有遭受战火的人民的普遍表现。合作探究 “桥边的老人”一人的遭遇,也就反映了当时全体人民的遭遇;老人的愿望,也正是全体人民渴望和平的愿望。

其二,写作的切入点小,写作过程更容易驾驭。以极为简洁的笔墨,反映出一个大的主题,这也显示出作者高超的写作水平。合作探究 四、本文多次提到小动物,作者这么做的目的何在?

提示 小说中的对话始终围绕着“动物”展开。小说中反复出现这样的细节:老人几次唠叨着“猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?”从老人的话中可以看到这几只动物对于老人是多么的重要,可能他孤苦的人生岁月中只有这几只动物与他相依为命。而无情的战火却连老人这点最后的依托都给毁掉,不仅使老人失去了家园,也失去了最后几位“可依靠的伴侣”,老人前景的悲凉可想而知。使读者更加同情老人,同时更加清楚战争的可怕与残酷,更加明白和平的可贵。合作探究 艺术审美

1.人物对话简约

(1)文中对话富含张力,“我”两次劝老人离开,但他始终没有挪动。从语言的描写中可以看出老人难以动身的原因:一是体力不支,二是留恋家乡。在生命临近终点时,老人求生的欲望减退了。

(2)对话成为推动叙述的主要力量。这篇小说的人物几乎原地不动,除了对话没有其他动作;小说的情节也非常简单,它的展开主要借助人物对话,如老人的自身状况是通过对话一一表现出来的。合作探究 2.叙述视角独特

首先,这种角度给了我们一种“亲历”的感觉,仿佛这是一篇来自战场的报道,一个真实的特写,是一种“现在进行时”的叙述。作者是在讲述一件正在发生的事情,由“我”来作为故事里的人物,可以增加一些真实感和亲切感。其次,采用第一人称,可以避免作者的介入,更多的是显示故事而不是讲述故事,显得比较客观。合作探究 具体说来,小说通过“我”之眼,通过“我”与老人之间的对话,尤其是老人三次唠叨着“猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢”这样的细节描写,将老人的内心之痛刻画入微。尽管没有一句带有情绪化的语言,却令我们感受到老人对战争的谴责和对和平的热爱。合作探究 3.描写方法丰富

本文运用多种描写人物的方法,多角度、多侧面地展现人物特点,刻画人物形象。

(1)外貌描写:文中写到老人戴副“钢丝边眼镜”,说明老人视力不好,这样更突出其逃难过程的艰难;衣服上、脸上尽是尘土,表现了他旅途的劳顿与艰辛。合作探究 (2)神态描写:文中“我”提到老人的故乡,老人“便高兴起来,微笑了”,表现了老人对自己家乡真挚的热爱之情;“他疲惫不堪地茫然瞅着我”,后来又“木然地说”,这些表情,说明战争给这位老人带来的痛苦和无奈。

(3)语言描写:文中语言描写最多,主要通过语言来刻画人物形象,文中老人的经历,都是用自己的话叙述的。如:“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”可以看出老人对那几只动物的担忧和牵挂,由此可见,在这残酷的战争中老人的那颗仁爱之心。 合作探究 雨中的猫

海明威

旅店里只歇着两个美国人。他们进出房间上下楼梯时,身边掠过的人一个也不认识。他们的房间在二楼,面对着海。也对着小公园与战争纪念碑。小公园中有高大的棕榈树与绿色的长椅。天气晴朗时总有个带着画架的艺术家。艺术家喜欢棕榈的模样与对着小公园与海面的旅店的亮丽色彩。意大利人老远地前来瞻仰战争纪念碑。纪念碑是青铜铸的,在雨中发亮。延伸阅读 天下着雨,雨自棕榈树间滴落,雨水积在碎石路上的坑洞里。海水在雨中涌起一道长线,退回到海滩,冲回来又在雨中涌起一道长线,战争纪念碑旁广场上的车辆都已开走。广场对面餐馆的门口,站着一名侍者朝着空空的广场探望。美国太太立在窗前往外观望。外面,就在他们的窗下,有只猫蹲伏在一张滴水的绿色桌子下头。猫紧紧缩作一团好不让雨水滴湿。延伸阅读 “我下去把那只猫咪带上来。”

美国太太说。

“我去吧。”

她丈夫乔治在床上表示。

“不,还是我去。可怜的猫咪想在外头一张桌子下头躲雨。”

丈夫继续看他的书,垫了两个枕头靠在床头。

“别淋湿了。”

他说。妻子来到楼上,她经过柜台时旅店老板起身向她鞠了一躬。他的办公桌在柜台间的最里厢。他是个老者,身材很高。延伸阅读 “下雨了。”

妻子说。她喜欢这个旅店老板。

“是呵,夫人,天气真够坏的。”

他站在昏暗的柜台间最里厢的桌子后面。这美国太太很喜欢他。她喜欢他接受抱怨时那副不苟言笑的认真态度。她喜欢他那份尊严。她喜欢他愿意为她服务的那番心意。她喜欢他表现的那种做旅店老板的感觉。她喜欢他那老迈、风霜的脸容与那双大手。延伸阅读 心里喜欢着他,她开开门往外头看去。雨下得很大。一个披了橡胶雨衣的男人正自空寂的广场朝餐馆走了过去。那只猫该就在右边吧,或许她可以沿着屋檐下走过去。她站在店门口时,有只雨伞在她身后撑了开来。是清理她房间的那名女侍。

“你可不要淋湿了呵。”

她微笑着,说的是意大利话。当然,准是旅店老板叫她送伞来的。女侍为她撑着伞,她沿着碎石路走到他们房间窗户的下头。桌子还在,被雨水冲洗得绿得发亮,但是猫已不知去向。她突然感到非常失望。女侍抬头望着她。延伸阅读 “丢了什么东西吗?夫人”?

“刚才有只猫的。”

美国女郎说。

“猫?”

“是呀,一只猫咪。”

“一只猫?”女侍笑出声来。

“雨里有猫?”

“是的,”她说,“在桌子下头,”之后她又说,“呵,我好想要呵。我要一只猫咪。”

她说英语时,女侍的脸孔亮了起来。延伸阅读 “走吧,夫人,”她说,“我们得进去了。你会淋湿的。”

“我看也是。”

美国女郎说。她们沿着碎石路折回,进入旅店内。女侍在门外闭起了雨伞。美国女郎走过柜台间时,老板自他桌后向她欠了欠身。女郎心中感到有些什么很渺小也很紧迫。老板令她感到渺小而同时却又的确很显要。她有一股无比尊耀的短暂感觉。她走上了楼梯,她打开房门。乔治在床上,看书。延伸阅读 “猫弄来了吗 ?”他问,把书放了下来。

“不见了。”

“会到哪里去了呢。”

他说,暂且将眼睛移开了书本。她在床边坐了下来。

“我好想要呵,”她说,“也不知道为什么那么想要,我要那只可怜的猫咪。可怜的猫咪在雨地里多不好玩。”

乔治又拿起了书本。她走过去坐在梳妆台的镜子前头,举起手用镜子照看自己。她端详她的侧脸,一侧看罢又看另一侧。之后端详后脑勺与脖颈。延伸阅读 “你看我把头发留长起来,好不好?”她问,又照看自己的侧脸。乔治抬起眼来看到她的颈部,发尾剪得像个男孩子。

“我喜欢你现在这个样子。”

“我可烦了,”她说,“我讨厌死像个男孩子了。”

乔治在床上翻了个身。自她开始说话,他的目光就不曾移开过她。延伸阅读 “你看起来好帅呵。”

他说。她将镜子放在梳妆台上,走到窗前往外看。天要黑了。

“我要把头发往后梳,摆得紧紧光滑的,在脑后打个大结我可以抚摸。”

她说:“我要只猫咪抱在膝上,我摸它,它会咕噜噜地叫。”

“喔?”乔治在床上说。延伸阅读 “还要用自己的银器来吃饭,我要点上蜡烛。我还要现在是春天,我要对着镜子梳头,我要一只小猫,我要几件新衣服。”

“啊,住口,找点东西来看看吧。”乔治说。他又在看书了。

他妻子往窗外望。这会儿,天很黑了,雨仍在打着棕榈树。

“总之,我要一只猫,”她说,“我要一只猫,我现在要一只猫。要是我不能有长头发,也不能有任何有趣的东西,我总可以有只猫吧。”延伸阅读 乔治不再听她说话,他在看书。他妻子望着窗外,广场上已经上灯了。

有人在敲门。

“请进。”乔治说。他从书本上抬起眼来。

那个侍女站在门口,她紧抱着一只大玳瑁猫,卜笃放了下来。

“对不起,”她说,“老板要我把这只猫送来给太太。”延伸阅读 品读 故事情节平淡,语言简练,然而却包含了丰富的主题内涵。在这篇文章中通过描述女主人与丈夫,与酒店老板,与女仆的关系以及她处的地位,从而揭示她渴望自己独立的女性意识。女主人公走出有丈夫守住的房间去救雨中的猫,意味着她暂时摆脱丈夫意识的控制去追求自己的理想。她力图通过帮助那只猫摆脱窘境来宣泄自己的情感。延伸阅读 她渴望改变自己的处境,改变外表,改变发型,改变自己的地位,改变她与丈夫在家庭中的关系。《雨中的猫》体现了海明威如何从女性视角深层地关注男女不平等的社会现象;同时,海明威的“冰山原则”创作理论及其少有的女性主题在这部小说中也达到了形式与内容的完美结合。延伸阅读 再见

第1课 桥边的老人叙述,即把事情的前后经过记载下来或说出来。它是小说写作中重要的表现手法。不同的叙述角度表现不同的侧面,不同的叙述人称寄托不同的情感,不同的叙述腔调体现不同的性格,不同的速度控制展示构思的巧妙。本单元以“叙述”作为话题,选择了海明威的《桥边的老人》和弗吉尼亚·伍尔芙的《墙上的斑点》两篇小说。在对所选文本的学习中,掌握“叙述角度”“叙述人称”“叙述腔调”“速度控制”等有关“叙述”的理论知识,从而在阅读中自觉运用这些知识,对文本进行分析品味和鉴赏,并能尝试用不同的叙述角度、叙述腔调去叙述同一个故事,以体会它们的不同效果,进一步提高对小说的阅读理解能力和实际写作能力。【课标定位】

1.了解作家海明威和弗吉尼亚·伍尔芙的生平、创作及“意识流”等文学常识。

2.领会两篇作品的内容与主旨是如何表达或体现出来的。

3.掌握小说的叙述角度和叙述人称。

4.掌握小说的叙述角度和叙述人称与内容、主旨的关系。

5.了解小说的叙述腔调和速度控制。【学法指导】

1.理解作家的创作理论,并能结合课文做针对性分析。如《桥边的老人》所体现出的海明威的“冰山原则”,《墙上的斑点》所体现出的伍尔芙的意识流手法。

2.对两篇文章做比较鉴赏。如在叙述风格上,两篇文章都采用第一人称的叙述方式,但《桥边的老人》对叙述的视角作了限制,而《墙上的斑点》则不然。《墙上的斑点》中的作者总是在舞台上尽情表演,但《桥边的老人》中的作者却躲在幕后。 有所敬畏

一个人可以不信神,但不可以不相信神圣。相信神圣的人有所敬畏。在他的心目中,总有一些东西属于做人的根本,是亵渎不得的。他并不是害怕受到惩罚,而是不肯丧失基本的人格。不论他对人生怎样充满着欲求,他始终明白,一旦人格扫地,他在自己面前竟也失去了做人的自信和尊严,那么,一切欲求的满足都不能挽救他的人生的彻底失败。相反,那种不知敬畏的人是从不在人格上反省自己的。如果说“知耻近乎勇”,那么,这种人因为不知耻便显出一种卑怯的放肆。只要不受惩罚,他敢于践踏任何美好的东西,包括爱情、友谊、荣誉,而且内心没有丝毫不安。这样的人尽管有再多的艳遇,也没有能力真正爱一回;结交再多的哥们,也体味不了

友谊的纯正;获取再多的名声,也不知什么是光荣。不相信神圣的人,必为世上一切神圣的事物所抛弃。1.玉在山而草木润,渊生珠而涯不枯。

——《荀子·劝学》

赏读:宝玉藏在山中,连山上的草木也显得滋润;珍珠产在深渊里,连涯岸也显得不干枯。学问、韬略藏于胸中,自然会行为举止不俗,气魄风格不凡。若无内才,即使有漂亮的外表,也只是个凡夫俗子。2.知己知彼者百战不殆。

——《孙子·谋攻》

赏读:了解自己的情况,也了解敌方的情况的人,打一百次仗也没有危险。这是春秋末期吴国军事家孙武的一句名言,它的适用范围不限于军事方面,只要和他人有关的,无论是竞争还是合作,都有一个知己知彼的问题。知识卡片

一、作家作品

海明威(1899-1961),美

国小说家。1954年度诺贝尔文

学奖获得者。美国“迷惘的

一代”的代表作家。生于乡村医生家庭,从小喜欢钓鱼、打猎、音乐和绘画,曾作为红十字会车队司机参加第一次世界大战,以后长期担任驻欧记者,并以记者身份参加第二次世界大战和西班牙内战。晚年患多种疾病,精神十分抑郁,经多次治疗无效,终用猎枪自杀。

作品有:长篇小说《太阳照样升起》《永别了,武器》《丧钟为谁而鸣》,中篇小说《老人与海》,短篇小说《打不败的人》《五万大洋》,剧本《第五纵队》。二、写作背景

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款支援西班牙人民正义的捍卫民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线,在炮火中写了剧本《第五纵队》,并创作了长篇小说《丧钟为谁而鸣》。与前两部反映战争的作品不同,《桥边的老人》关注的不是英雄、正义,也不是“主义”、政治,而是战争中的小人物和弱者。他们是无辜的受害者。残酷的战争来了,将家园、亲人都无情地撕碎。在这里,战争成了作者的谴责对象,对生命价值的珍视更令小说充满了悲悯的力量。三、审美视窗

硬汉子海明威

欧内斯特·海明威是条汉子,这位出生在美国芝加哥乡村的“雄狮”从小就幻想着到硝烟弥漫的战场当一名威风八面的英雄。第一次世界大战为他提供了实现梦想的机会。他冲锋在前骁勇善战,被意大利政府授予十字军功奖章、勇敢奖章等荣誉。无论是在作品中还是在生活里,海明威崇尚与命运抗争的勇气,他认为,智者、强者是天生的孤独者,死亡是他们排遣不去的阴影。

海明威于1954年获得诺贝尔文学奖。获奖原因是“因为他精通于叙事艺术,突出地表现在他的近著《老人与海》中,同时也由于他在当代风格中所发挥的影响”。瑞典科学院赞扬他在作品中把勇气作为创作的主题。对于这一赞誉,海明威是当之无愧的。获奖之后,海明威便十分不幸地进入了与疾病抗争的艰难岁月。1961年7月2日,就在太阳照样升起的那一刻,不堪疾病折磨的海明威用他心爱的双管猎枪剥夺了自己的生命,终年63岁。

但是,海明威作品所体现的那种不可摧毁的“硬汉子”精神,那种打不败的坚毅品格,却成为人类精神世界永恒的财富。 四、文体常识

(一)海明威的“冰山理论”

海明威有一个众所周知的理论,叫“冰山理论”。他说:“冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”他认为作者应该把思想、情感乃至语言、动作等八分之七的内涵隐藏起来,不要袒露无遗。他的理由是,所有这一切被省略的东西,读者会通过自己的想象加以联结与弥补。海明威的文章叙事极为收敛、简洁,据说他为追求简洁甚至站着写作,不让自己有废话,甚至砍掉那些具有修饰意义和褒贬色彩的形容词。(二)“迷惘的一代”

在20世纪20年代初期,美国有一批初登文坛的青年作家,他们年龄相仿,经历相似,思想感情相近,他们带着玫瑰色的幻想参加了第一次世界大战,但他们看到的是残酷的厮杀和恐怖的死亡。他们的幻想破灭,身心受到严重摧残;他们憎恨战争,心情苦闷,对前途感到茫然。自主学习 “迷惘的一代”源于美国作家格特鲁德·斯坦因对海明威等人说的一句话“你们都是迷惘的一代”。海明威把此话作为他的第一部长篇小说《太阳照样升起》的题词。“迷惘的一代”从此成为这批无纲领、无组织,但却有着相同的创作倾向的作家的称谓。自主学习 自主学习 zhí zhú tiào pán shān huái 自主学习 kǎ qiǎ kān kàn ɡān ɡàn āi ái 自主学习 忧虑 干扰 戛然而止 吱嘎 瞅见 揪住 啁啾 富饶 缠绕 妖娆 不堪 勘测 精湛 侨民 骄阳 矫健 三、近义辨析

1.侦查·侦察

辨析:两词都有暗中查看、调查之义。

“侦查”是法律术语,是检察机关或公安机关公开的调查活动,如:立案侦查;“侦察”是军事术语,是为了弄清敌情、地形及其他有关作战的情况而秘密进行的活动,如:侦察飞行。

例句:他曾是一名优秀的________兵,却因为违犯法律被军事法庭立案________。自主学习 侦查 侦察 2.爆发·暴发

辨析:“爆发”,①指火山内部的岩浆突然冲破地壳,向四外迸射;②力量、情绪等忽然发作,或事变突然发生。多用于抽象事物,如革命、起义等重大事变,或情绪、力量等。“暴发”,①指突然发作;②指突然发财或得势,含贬义,如“暴发户”。“暴发”强调突然性,多指自然的具体的现象或事物发作,如“山洪暴发”。自主学习 例句1.为避免蓝藻____影响到治理成果,相关部门通过加强日常监测、开展蓝藻打捞清除以及资源化利用等措施进行预防和处置。

例句2.如果昨天的降温只是冷空气影响的开始的话,今天绝对可以说是冷空气全面____的一天。自主学习 暴发 爆发 四、词语解释

1.神秘莫测:_______________________

2.疲惫不堪:_______________________

3.稀稀落落:______________________ 自主学习 使人捉摸不透,高深莫测。 非常疲乏,难以承受。 稀疏的样子。 本文刻画了二战中一位孤苦的西班牙老人形象,通过他疲惫不堪地艰难逃难的遭遇,反映了法西斯发动战争的罪恶,表达了人民渴望和平的愿望。合作探究 结构图示合作探究 重点突破

一、文中刻画的“桥边的老人”是一个怎样的形象?

提示 合作探究 二、文章里的“我”有什么作用?是一个怎样的形象?

提示 “我”只是充当故事中的一个人物、一个观察者,并没有发表议论和流露感情。第一段末尾的那句“他太累,走不动了”,以及“我”与老人的对话中插入的一句“那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了”,都是“我”的揣测而已。尽管如此,我们通过对有关战争的场面描写和与老人的谈话以及催促老人离开这些细节,还是可以看出,“我”对老人是充满同情的,对战争是厌恶的。合作探究 三、文章的主题要表现战争的罪恶,为何仅写“桥边的老人”一人的遭遇?

提示 其一,作者运用以点带面的写法,老人是饱受战争苦难的典型代表,老人的遭遇非常具有典型性。他热爱家乡,被迫逃离家园。为了逃避战火,他流离失所,疲惫不堪,这也正是所有遭受战火的人民的普遍表现。合作探究 “桥边的老人”一人的遭遇,也就反映了当时全体人民的遭遇;老人的愿望,也正是全体人民渴望和平的愿望。

其二,写作的切入点小,写作过程更容易驾驭。以极为简洁的笔墨,反映出一个大的主题,这也显示出作者高超的写作水平。合作探究 四、本文多次提到小动物,作者这么做的目的何在?

提示 小说中的对话始终围绕着“动物”展开。小说中反复出现这样的细节:老人几次唠叨着“猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?”从老人的话中可以看到这几只动物对于老人是多么的重要,可能他孤苦的人生岁月中只有这几只动物与他相依为命。而无情的战火却连老人这点最后的依托都给毁掉,不仅使老人失去了家园,也失去了最后几位“可依靠的伴侣”,老人前景的悲凉可想而知。使读者更加同情老人,同时更加清楚战争的可怕与残酷,更加明白和平的可贵。合作探究 艺术审美

1.人物对话简约

(1)文中对话富含张力,“我”两次劝老人离开,但他始终没有挪动。从语言的描写中可以看出老人难以动身的原因:一是体力不支,二是留恋家乡。在生命临近终点时,老人求生的欲望减退了。

(2)对话成为推动叙述的主要力量。这篇小说的人物几乎原地不动,除了对话没有其他动作;小说的情节也非常简单,它的展开主要借助人物对话,如老人的自身状况是通过对话一一表现出来的。合作探究 2.叙述视角独特

首先,这种角度给了我们一种“亲历”的感觉,仿佛这是一篇来自战场的报道,一个真实的特写,是一种“现在进行时”的叙述。作者是在讲述一件正在发生的事情,由“我”来作为故事里的人物,可以增加一些真实感和亲切感。其次,采用第一人称,可以避免作者的介入,更多的是显示故事而不是讲述故事,显得比较客观。合作探究 具体说来,小说通过“我”之眼,通过“我”与老人之间的对话,尤其是老人三次唠叨着“猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢”这样的细节描写,将老人的内心之痛刻画入微。尽管没有一句带有情绪化的语言,却令我们感受到老人对战争的谴责和对和平的热爱。合作探究 3.描写方法丰富

本文运用多种描写人物的方法,多角度、多侧面地展现人物特点,刻画人物形象。

(1)外貌描写:文中写到老人戴副“钢丝边眼镜”,说明老人视力不好,这样更突出其逃难过程的艰难;衣服上、脸上尽是尘土,表现了他旅途的劳顿与艰辛。合作探究 (2)神态描写:文中“我”提到老人的故乡,老人“便高兴起来,微笑了”,表现了老人对自己家乡真挚的热爱之情;“他疲惫不堪地茫然瞅着我”,后来又“木然地说”,这些表情,说明战争给这位老人带来的痛苦和无奈。

(3)语言描写:文中语言描写最多,主要通过语言来刻画人物形象,文中老人的经历,都是用自己的话叙述的。如:“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”可以看出老人对那几只动物的担忧和牵挂,由此可见,在这残酷的战争中老人的那颗仁爱之心。 合作探究 雨中的猫

海明威

旅店里只歇着两个美国人。他们进出房间上下楼梯时,身边掠过的人一个也不认识。他们的房间在二楼,面对着海。也对着小公园与战争纪念碑。小公园中有高大的棕榈树与绿色的长椅。天气晴朗时总有个带着画架的艺术家。艺术家喜欢棕榈的模样与对着小公园与海面的旅店的亮丽色彩。意大利人老远地前来瞻仰战争纪念碑。纪念碑是青铜铸的,在雨中发亮。延伸阅读 天下着雨,雨自棕榈树间滴落,雨水积在碎石路上的坑洞里。海水在雨中涌起一道长线,退回到海滩,冲回来又在雨中涌起一道长线,战争纪念碑旁广场上的车辆都已开走。广场对面餐馆的门口,站着一名侍者朝着空空的广场探望。美国太太立在窗前往外观望。外面,就在他们的窗下,有只猫蹲伏在一张滴水的绿色桌子下头。猫紧紧缩作一团好不让雨水滴湿。延伸阅读 “我下去把那只猫咪带上来。”

美国太太说。

“我去吧。”

她丈夫乔治在床上表示。

“不,还是我去。可怜的猫咪想在外头一张桌子下头躲雨。”

丈夫继续看他的书,垫了两个枕头靠在床头。

“别淋湿了。”

他说。妻子来到楼上,她经过柜台时旅店老板起身向她鞠了一躬。他的办公桌在柜台间的最里厢。他是个老者,身材很高。延伸阅读 “下雨了。”

妻子说。她喜欢这个旅店老板。

“是呵,夫人,天气真够坏的。”

他站在昏暗的柜台间最里厢的桌子后面。这美国太太很喜欢他。她喜欢他接受抱怨时那副不苟言笑的认真态度。她喜欢他那份尊严。她喜欢他愿意为她服务的那番心意。她喜欢他表现的那种做旅店老板的感觉。她喜欢他那老迈、风霜的脸容与那双大手。延伸阅读 心里喜欢着他,她开开门往外头看去。雨下得很大。一个披了橡胶雨衣的男人正自空寂的广场朝餐馆走了过去。那只猫该就在右边吧,或许她可以沿着屋檐下走过去。她站在店门口时,有只雨伞在她身后撑了开来。是清理她房间的那名女侍。

“你可不要淋湿了呵。”

她微笑着,说的是意大利话。当然,准是旅店老板叫她送伞来的。女侍为她撑着伞,她沿着碎石路走到他们房间窗户的下头。桌子还在,被雨水冲洗得绿得发亮,但是猫已不知去向。她突然感到非常失望。女侍抬头望着她。延伸阅读 “丢了什么东西吗?夫人”?

“刚才有只猫的。”

美国女郎说。

“猫?”

“是呀,一只猫咪。”

“一只猫?”女侍笑出声来。

“雨里有猫?”

“是的,”她说,“在桌子下头,”之后她又说,“呵,我好想要呵。我要一只猫咪。”

她说英语时,女侍的脸孔亮了起来。延伸阅读 “走吧,夫人,”她说,“我们得进去了。你会淋湿的。”

“我看也是。”

美国女郎说。她们沿着碎石路折回,进入旅店内。女侍在门外闭起了雨伞。美国女郎走过柜台间时,老板自他桌后向她欠了欠身。女郎心中感到有些什么很渺小也很紧迫。老板令她感到渺小而同时却又的确很显要。她有一股无比尊耀的短暂感觉。她走上了楼梯,她打开房门。乔治在床上,看书。延伸阅读 “猫弄来了吗 ?”他问,把书放了下来。

“不见了。”

“会到哪里去了呢。”

他说,暂且将眼睛移开了书本。她在床边坐了下来。

“我好想要呵,”她说,“也不知道为什么那么想要,我要那只可怜的猫咪。可怜的猫咪在雨地里多不好玩。”

乔治又拿起了书本。她走过去坐在梳妆台的镜子前头,举起手用镜子照看自己。她端详她的侧脸,一侧看罢又看另一侧。之后端详后脑勺与脖颈。延伸阅读 “你看我把头发留长起来,好不好?”她问,又照看自己的侧脸。乔治抬起眼来看到她的颈部,发尾剪得像个男孩子。

“我喜欢你现在这个样子。”

“我可烦了,”她说,“我讨厌死像个男孩子了。”

乔治在床上翻了个身。自她开始说话,他的目光就不曾移开过她。延伸阅读 “你看起来好帅呵。”

他说。她将镜子放在梳妆台上,走到窗前往外看。天要黑了。

“我要把头发往后梳,摆得紧紧光滑的,在脑后打个大结我可以抚摸。”

她说:“我要只猫咪抱在膝上,我摸它,它会咕噜噜地叫。”

“喔?”乔治在床上说。延伸阅读 “还要用自己的银器来吃饭,我要点上蜡烛。我还要现在是春天,我要对着镜子梳头,我要一只小猫,我要几件新衣服。”

“啊,住口,找点东西来看看吧。”乔治说。他又在看书了。

他妻子往窗外望。这会儿,天很黑了,雨仍在打着棕榈树。

“总之,我要一只猫,”她说,“我要一只猫,我现在要一只猫。要是我不能有长头发,也不能有任何有趣的东西,我总可以有只猫吧。”延伸阅读 乔治不再听她说话,他在看书。他妻子望着窗外,广场上已经上灯了。

有人在敲门。

“请进。”乔治说。他从书本上抬起眼来。

那个侍女站在门口,她紧抱着一只大玳瑁猫,卜笃放了下来。

“对不起,”她说,“老板要我把这只猫送来给太太。”延伸阅读 品读 故事情节平淡,语言简练,然而却包含了丰富的主题内涵。在这篇文章中通过描述女主人与丈夫,与酒店老板,与女仆的关系以及她处的地位,从而揭示她渴望自己独立的女性意识。女主人公走出有丈夫守住的房间去救雨中的猫,意味着她暂时摆脱丈夫意识的控制去追求自己的理想。她力图通过帮助那只猫摆脱窘境来宣泄自己的情感。延伸阅读 她渴望改变自己的处境,改变外表,改变发型,改变自己的地位,改变她与丈夫在家庭中的关系。《雨中的猫》体现了海明威如何从女性视角深层地关注男女不平等的社会现象;同时,海明威的“冰山原则”创作理论及其少有的女性主题在这部小说中也达到了形式与内容的完美结合。延伸阅读 再见

同课章节目录