人教版选修语文外国小说欣赏《墙上的斑点》课件3

文档属性

| 名称 | 人教版选修语文外国小说欣赏《墙上的斑点》课件3 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 568.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-22 20:01:06 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。墙上的斑点【英国】弗吉尼亚·伍尔夫目标定向1.把握小说的内容和题旨;

2.了解意识流小说的特点;

3.了解小说的叙述腔调和速度控制。课前预习一、知识呈现1.文学文化常识

“意识流”一词是来源于心理学的词汇。美国机能主义心理学家先驱詹姆斯创造出意识流这个词,用来表示意识的流动特性:个体的经验意识是一个统一的整体,但是意识的内容是不断变化的,从来不会静止不动。意识流文学是泛指注重描绘人物意识流动状态的文学作品。是在1918年梅·辛克莱评论英国陶罗赛·瑞恰生的小说《旅程》时引入文学界的。意识流文学是现代主义文学的重要分支,主要成就局限在小说领域,在戏剧、诗歌中也有表现。课前预习一、知识呈现2.作者简介

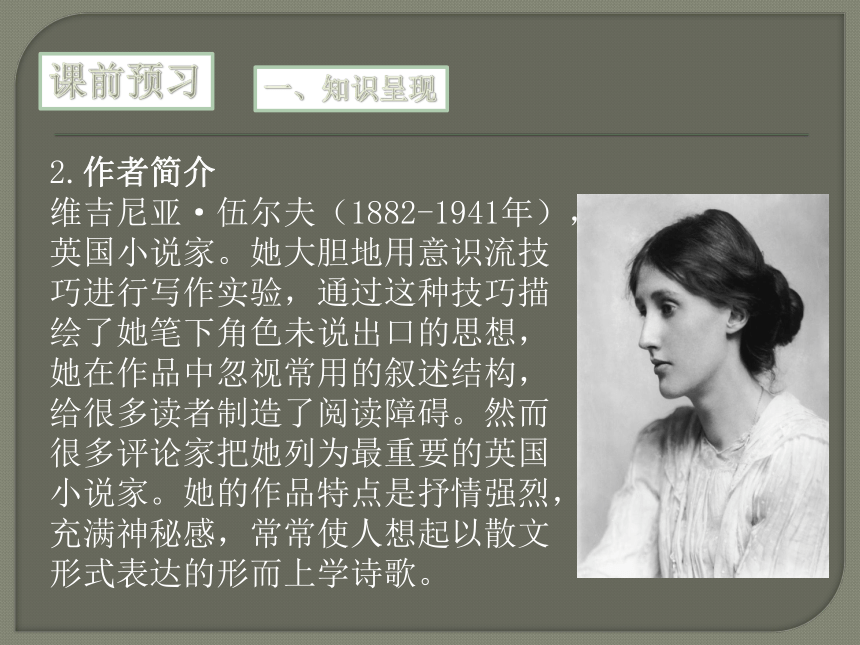

维吉尼亚·伍尔夫(1882-1941年),英国小说家。她大胆地用意识流技巧进行写作实验,通过这种技巧描绘了她笔下角色未说出口的思想,她在作品中忽视常用的叙述结构,给很多读者制造了阅读障碍。然而很多评论家把她列为最重要的英国小说家。她的作品特点是抒情强烈,充满神秘感,常常使人想起以散文形式表达的形而上学诗歌。伍尔夫代表作她的小说包括:《出航》;《达洛维夫人》;《到灯塔去》;《奥兰多》《海浪》;《岁月》;《幕间》;《普通读者》是评论随笔集。《一间自己的房间》和《三个几尼》是女权主义随笔。死后出版的作品包括:《散文集》(4卷)《维吉尼亚·伍尔夫的信件》(6卷),《存在的瞬间》和《维吉尼亚·伍尔夫的日记》(5卷)。课前预习一、知识呈现3.写作背景

在《墙上的斑点》问世之前的1915年,伍尔夫发表了《论现代小说》一文,开始阐释意识流的基本观点。她在这篇文章中表达了她的真实观和艺术观。她认为,小说创作不应停留在对客观事物的表面摹写上,而应追寻生活的内在真实。这种内在真实就是生活现象在人们内心深处引发的“变化多端、不可名状、难以解说的内在精神”。小说家的职责就是把这种内在的真实“用文字表达出来并且尽可能删除外部的杂质,而要做到这一点,小说家就要抛弃常规,采取一种新的方式”,“让我们按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来,让我们追踪这种模式,不论从表面上看来它是多么不连贯,多么不一致;按照这种模式,每一个情景或细节都会在意识中留下痕迹”。《墙上的斑点》正是一篇实践了作者描绘内在真实的艺术主张的作品。

课前预习二、语言积累1.请为下面红色的字注音,并记住起哄( ) 一幅画( ) 涂抹( )

抹布( ) 背带( ) 背包( )

散失( ) 散落( ) 储蓄( )2.细心辨析下列形近字,思考如何正确区分它们噩梦 干燥 屹立

厄运 躁动 迄今课堂活动课文中主人公对“斑点”的猜测共有几次?

共六次。

1、“红”的联想(为了确定是在哪一天第一次看到这个斑点,作者想起了冬天炉子里的火,想到了城堡塔楼上飘扬着一面鲜红的旗帜,想到了无数红色骑士潮水般地骑马跃上黑色崖壁的侧坡)。

2、.看到斑点好象是一枚钉子留下的痕迹,就想到了挂在钉子上的一定是一幅贵妇人的小肖像画,想到这所房子以前的房主,想到铁路旁郊外的别墅。

3、看着斑点太大太圆,不象钉子,于是就想到了生命的神秘,人类的无知,想到了遗失的东西,想到了生活飞快的速度,想到了来世。 一、文本研读 4、.觉得斑点很可能是一个暗黑色的圆形物体或一片夏天残留下来的玫瑰花瓣,就想起了特洛伊城、莎士比亚,想起了人类保护自我形象的本能,想到了伦敦的星期日,还有惠特克的尊卑序列表。

5、看到斑点是凸出在墙上的圆形,就想到了古冢,退役的上校、牧师和他的老伴以及学者。

6、仔细看斑点时,就觉得好象在大海中抓住了一块木板,于是就想到了树,想到树的生存。课堂活动一、文本研读课堂活动一、文本研读“墙上的斑点”这一形象在结构上有什么作用? 这是一篇很奇特的小说。女主人公冬日里坐在壁炉前吸烟,透过烟雾,看到墙上的一个斑点。她反复猜想着它是什么,于是无数“无意识的幻觉”像潮水一般“一哄而上”。它究竟是什么,这并不重要,重要的是作者借此显示精神世界纷繁复杂的意识流动。课堂活动 以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”是一个象征性意象,代表着现象世界。在结构上它是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬间的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。 一、文本研读课堂活动一、文本研读“我”是谁? 从小说的叙述来看,“我”应该是一个受过良好教育的知识女性,她很敏感,喜欢幻想、冥思,想象力非常丰富。课堂活动二、拓展生成 延续下面这段话的强调续写成一篇文章,不超过800字。

每当想起童年,便能记起这句话:“回首往事,既喜且忧。”不知有多少次我在梦中又把自己变成了可爱的小姑娘(小男孩儿),同儿时的伙伴在老地方玩耍。……关于小说主题有人曾经指责伍尔夫的小说过分关注自我和内心,缺乏社会性。其实,当我们读到伍尔夫发出的“该死的战争;让战争见鬼去吧”的心声时,读到她想象出的那个“没有教授、没有专家、没有警察面孔的管家”,也没有“尊卑序列表”的“十分可爱的世界”时,社会“微尘”已然落到了作者的心灵上,并且激起了回响与反应。这说明不描写社会生活,并不等于远离社会生活。通过人物的意识来折射现实,同样能表现出社会性。这正如伍尔夫自己所认为的那样:“小说就像一张蜘蛛网。也许只是极其轻微地黏附着,然而它还是四只脚都黏附在生活之上。”因此,从作者无拘无束的意识流动中,我们依然可以着到作者对于人生的思索,对于现实的不满,以及对于自由、理想的追求。传统小说中也有心理描写,但那些心理描写都是局部的,是依附于人物、情节或环境并为之服务的。意识流小说则将人物心理的意识流动作为独立的事件,置于作品的主体位置,表现出对传统小说的反叛性。布置作业按照意识流小说的这一特点,请同学们自拟题目,练习写一篇描绘人的心理意识流动的短文。再见!

2.了解意识流小说的特点;

3.了解小说的叙述腔调和速度控制。课前预习一、知识呈现1.文学文化常识

“意识流”一词是来源于心理学的词汇。美国机能主义心理学家先驱詹姆斯创造出意识流这个词,用来表示意识的流动特性:个体的经验意识是一个统一的整体,但是意识的内容是不断变化的,从来不会静止不动。意识流文学是泛指注重描绘人物意识流动状态的文学作品。是在1918年梅·辛克莱评论英国陶罗赛·瑞恰生的小说《旅程》时引入文学界的。意识流文学是现代主义文学的重要分支,主要成就局限在小说领域,在戏剧、诗歌中也有表现。课前预习一、知识呈现2.作者简介

维吉尼亚·伍尔夫(1882-1941年),英国小说家。她大胆地用意识流技巧进行写作实验,通过这种技巧描绘了她笔下角色未说出口的思想,她在作品中忽视常用的叙述结构,给很多读者制造了阅读障碍。然而很多评论家把她列为最重要的英国小说家。她的作品特点是抒情强烈,充满神秘感,常常使人想起以散文形式表达的形而上学诗歌。伍尔夫代表作她的小说包括:《出航》;《达洛维夫人》;《到灯塔去》;《奥兰多》《海浪》;《岁月》;《幕间》;《普通读者》是评论随笔集。《一间自己的房间》和《三个几尼》是女权主义随笔。死后出版的作品包括:《散文集》(4卷)《维吉尼亚·伍尔夫的信件》(6卷),《存在的瞬间》和《维吉尼亚·伍尔夫的日记》(5卷)。课前预习一、知识呈现3.写作背景

在《墙上的斑点》问世之前的1915年,伍尔夫发表了《论现代小说》一文,开始阐释意识流的基本观点。她在这篇文章中表达了她的真实观和艺术观。她认为,小说创作不应停留在对客观事物的表面摹写上,而应追寻生活的内在真实。这种内在真实就是生活现象在人们内心深处引发的“变化多端、不可名状、难以解说的内在精神”。小说家的职责就是把这种内在的真实“用文字表达出来并且尽可能删除外部的杂质,而要做到这一点,小说家就要抛弃常规,采取一种新的方式”,“让我们按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来,让我们追踪这种模式,不论从表面上看来它是多么不连贯,多么不一致;按照这种模式,每一个情景或细节都会在意识中留下痕迹”。《墙上的斑点》正是一篇实践了作者描绘内在真实的艺术主张的作品。

课前预习二、语言积累1.请为下面红色的字注音,并记住起哄( ) 一幅画( ) 涂抹( )

抹布( ) 背带( ) 背包( )

散失( ) 散落( ) 储蓄( )2.细心辨析下列形近字,思考如何正确区分它们噩梦 干燥 屹立

厄运 躁动 迄今课堂活动课文中主人公对“斑点”的猜测共有几次?

共六次。

1、“红”的联想(为了确定是在哪一天第一次看到这个斑点,作者想起了冬天炉子里的火,想到了城堡塔楼上飘扬着一面鲜红的旗帜,想到了无数红色骑士潮水般地骑马跃上黑色崖壁的侧坡)。

2、.看到斑点好象是一枚钉子留下的痕迹,就想到了挂在钉子上的一定是一幅贵妇人的小肖像画,想到这所房子以前的房主,想到铁路旁郊外的别墅。

3、看着斑点太大太圆,不象钉子,于是就想到了生命的神秘,人类的无知,想到了遗失的东西,想到了生活飞快的速度,想到了来世。 一、文本研读 4、.觉得斑点很可能是一个暗黑色的圆形物体或一片夏天残留下来的玫瑰花瓣,就想起了特洛伊城、莎士比亚,想起了人类保护自我形象的本能,想到了伦敦的星期日,还有惠特克的尊卑序列表。

5、看到斑点是凸出在墙上的圆形,就想到了古冢,退役的上校、牧师和他的老伴以及学者。

6、仔细看斑点时,就觉得好象在大海中抓住了一块木板,于是就想到了树,想到树的生存。课堂活动一、文本研读课堂活动一、文本研读“墙上的斑点”这一形象在结构上有什么作用? 这是一篇很奇特的小说。女主人公冬日里坐在壁炉前吸烟,透过烟雾,看到墙上的一个斑点。她反复猜想着它是什么,于是无数“无意识的幻觉”像潮水一般“一哄而上”。它究竟是什么,这并不重要,重要的是作者借此显示精神世界纷繁复杂的意识流动。课堂活动 以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”是一个象征性意象,代表着现象世界。在结构上它是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬间的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。 一、文本研读课堂活动一、文本研读“我”是谁? 从小说的叙述来看,“我”应该是一个受过良好教育的知识女性,她很敏感,喜欢幻想、冥思,想象力非常丰富。课堂活动二、拓展生成 延续下面这段话的强调续写成一篇文章,不超过800字。

每当想起童年,便能记起这句话:“回首往事,既喜且忧。”不知有多少次我在梦中又把自己变成了可爱的小姑娘(小男孩儿),同儿时的伙伴在老地方玩耍。……关于小说主题有人曾经指责伍尔夫的小说过分关注自我和内心,缺乏社会性。其实,当我们读到伍尔夫发出的“该死的战争;让战争见鬼去吧”的心声时,读到她想象出的那个“没有教授、没有专家、没有警察面孔的管家”,也没有“尊卑序列表”的“十分可爱的世界”时,社会“微尘”已然落到了作者的心灵上,并且激起了回响与反应。这说明不描写社会生活,并不等于远离社会生活。通过人物的意识来折射现实,同样能表现出社会性。这正如伍尔夫自己所认为的那样:“小说就像一张蜘蛛网。也许只是极其轻微地黏附着,然而它还是四只脚都黏附在生活之上。”因此,从作者无拘无束的意识流动中,我们依然可以着到作者对于人生的思索,对于现实的不满,以及对于自由、理想的追求。传统小说中也有心理描写,但那些心理描写都是局部的,是依附于人物、情节或环境并为之服务的。意识流小说则将人物心理的意识流动作为独立的事件,置于作品的主体位置,表现出对传统小说的反叛性。布置作业按照意识流小说的这一特点,请同学们自拟题目,练习写一篇描绘人的心理意识流动的短文。再见!

同课章节目录