望海潮2

图片预览

文档简介

课件46张PPT。1、了解词和干谒诗歌的相关知识,品味本词的语言,鉴赏本词运用的手法。

2、体会柳永想通过本词表达的情感。

3、背诵全词。教学目标望海潮柳永词的有关知识: 1、词的起源:兴起于隋唐,盛行于宋,并在宋代发展到高峰。词即歌词,指可以和乐歌唱的诗体,即词是诗的一种,所以又称“长短句”、“诗余”、“曲子词”、“歌词”等。

2、词牌和标题:词牌是一首词的曲调的名称,词的标题是词的主要内容的集中体现。

3、词的分类:

按字数可分为小令(58字以内)、中调(59—90字)长调(91字以上)

按段的多少可分为单调、双调、三叠、四叠等。(词的段落叫:阕或片)

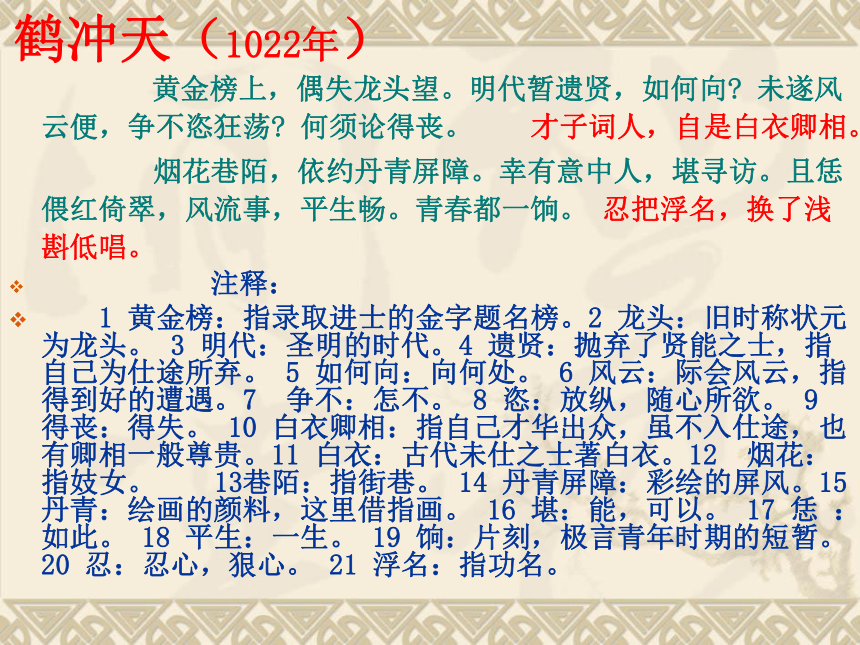

按作家的流派风格可分为豪放和婉约派(豪放派的主要作家有苏轼、辛弃疾等;婉约派的主要作家有柳永、秦观、李清照、周邦彦等抓题目 柳永(约987——约1053),北宋婉约派词人。原名三变,字耆卿,福建崇安人。官屯田员外郎,世称柳七、柳屯田。为人放荡不羁,终身潦倒。其词 铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,在当时流传很广,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,对宋词的发展有很大的影响。 《雨霖铃》、《八声甘州》、《望海潮》等颇有名。但作品中时有颓废思想和庸俗情趣。抓作者(知人论世) 柳永大约在公元1?0?1?7?年,宋真宗天禧元年时到京城赶考。以自己的才华他有充分的信心金榜题名,而且幻想着有一番大作为。谁知第一次考试没有考上,他不在乎,轻轻一笑,填词道:“富贵岂由人,时会高志须酬。”等了5?年,第二次开科又没有考上,这回他忍不住要发牢骚了,便写了那首著名的《鹤冲天》:鹤冲天(1022年) 黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向??未遂风云便,争不恣狂荡??何须论得丧。 才子词人,自是白衣卿相。

烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红倚翠,风流事,平生畅。青春都一饷。 忍把浮名,换了浅斟低唱。

??????????????注释:

1 黄金榜:指录取进士的金字题名榜。2 龙头:旧时称状元为龙头。 3 明代:圣明的时代。4 遗贤:抛弃了贤能之士,指自己为仕途所弃。 5 如何向:向何处。 6 风云:际会风云,指得到好的遭遇。7 争不:怎不。 8 恣:放纵,随心所欲。 9 得丧:得失。 10 白衣卿相:指自己才华出众,虽不入仕途,也有卿相一般尊贵。11 白衣:古代未仕之士著白衣。12 烟花:指妓女。 13巷陌:指街巷。 14 丹青屏障:彩绘的屏风。15 丹青:绘画的颜料,这里借指画。 16 堪:能,可以。 17 恁 :如此。 18 平生:一生。 19 饷:片刻,极言青年时期的短暂。 20 忍:忍心,狠心。 21 浮名:指功名。 柳永这首牢骚之词传唱极广,传到了宫里,宋仁宗一听大为恼火,并记在心里。柳永在京城又挨了三年,参加了下一次考试,这次好不容易通过了,但临到皇帝圈点放榜时,宋仁宗说:“且去浅斟低唱,何要浮名??”又把他给勾掉了。这次打击实在太大,柳永就更深地扎到市民堆里去写他的歌词,并且不无解嘲地说:“奉旨填词柳三变。” 之后柳永流落于汴京、苏州、杭州等地,每到一地都流连于秦楼楚馆,为歌伎填词作曲。

最后,他在饱受世态炎凉,“怪胆狂情”逐渐消退时,才改名柳永,至景佑元年(1034年)54岁时方才考取进士,官屯田员外郎。

柳永晚年穷困潦倒,最终客死襄阳,死时一贫如洗,是歌妓姐妹们集资营葬。死后亦无亲族祭奠,每年清明节,歌妓都相约赴其坟地祭扫,并相沿成习,称之“吊柳七”或“吊柳会”1、柳永是北宋第一个专力写词的作家,柳词从题材方面看,大体可分三类: 写都市生活和风光;

写妇女生活、愿望和男女间的恋情;

写羁旅行役之苦。知人论世2、善于用民间俚俗的语言,用来反映中下层市民的生活面貌,具有浓厚的市民气息,受到广大百姓的喜爱。

3、柳永的词作以白描手法见长,长于铺叙、点染、寓情于景的手法

4、创制长调的体制,柳永以当时的新声慢曲,取得了与小令并驾齐驱的地位。两宋慢词的时代,实自柳永开启的。知人论世

据宋人罗大经《鹤林玉露》记载,《望海潮》属于干谒诗。是柳永为了与早年的好友孙何相见而作。柳永在杭州生活期间,对杭州的湖光山色、风土人情有着亲身的体验和深厚的感情。当时旧友孙何正任两浙转运使,驻守杭州。因身份悬殊,门禁森严,两人无由相见。柳永就填了这首《望海潮》先在歌伎中传唱,结果很快就让孙何听到了。问及词作者原来是故人,孙何便请柳永前去赴宴。抓注释(写作背景)干谒诗是古代文人为推销自己而写的一种诗歌,类似于现代的自荐信。一些文人为了求得进身的机会,往往十分含蓄地写一些干谒诗,向达官贵人呈献诗文,展示自己的才华与抱负,以求引荐。

干谒诗例:

唐代诗人孟浩然,苦学多年,进京赶考,名落孙山。他给丞相张九龄写了一首五言律诗《临洞庭湖赠张丞相》,期求得到援引推荐:“八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。”诗的前四句描写洞庭湖的景色。八月湖水,碧波荡漾,水天相接,混为一体;湖面之上,雾气升腾,波浪翻滚,撼击岳阳。后四句转入抒情,言明心迹。想渡湖而无舟楫,圣明时代却不能有所建树,心感愧耻;看着别人垂钓,多想一展自己的身手。诗歌委婉地表达了希望为圣朝干一番事业的急切心情。

另一位唐代诗人朱庆余,在临考前给水部员外郎张籍写了一首七言绝句《近试上张水部》探听虚实:“洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。妆罢低眉问夫婿,画眉深浅入时无?”洞房花烛夜后,早晨要拜见公婆,精心梳妆,羞问夫婿,眉毛画得深浅合不合时宜?此诗借新婚之后的脉脉情事,把自己比喻成即将拜见公婆的新媳妇,把张水部比喻成舅姑(公婆),探听虚实。比喻通俗贴切,别出心裁。杭州胜景抓诗句苏堤春晓柳浪闻莺曲苑风荷断桥残雪花港观鱼雷峰夕照南屏晚钟平湖秋月三潭印月 双峰插云抓诗句原词(上阙)

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

译文(上阙) 东南湖山优美,三吴的都会,繁华的钱塘。如烟的柳树、彩绘的桥梁,翠绿的幕帐,房屋参差高低。如云的大树环绕着沙堤,怒涛卷起霜雪一样白的浪花,天然的江河绵延无边。市场上陈列着珠玉珍宝,家里充满着绫罗绸缎,争讲奢华。 抓诗句原文(下阙)

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

译文(下阙)

里湖、外湖与重重叠叠的山岭非常清秀美丽,有秋天的桂子,十里的荷花。晴天欢快地奏乐,夜晚划船采菱唱歌,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都嬉笑颜开。千名骑兵簇拥着长官,乘醉听吹箫击鼓,观赏、吟唱烟霞风光。他日画上美好景致,回京升官时向人们夸耀。 “东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”

——总写、概括介绍杭州的现状、历史。

包括地理位置、 社会条件、悠久历史 。以下是分述。

“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。”

——城市风貌(宁静安详)

对 “三吴都会”的铺叙上片“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。”

——写钱塘的江岸和江潮。

江岸——绿树如云。

江潮——卷霜雪:如雪的白色浪花(借喻)。

天堑无涯——江面宽阔,暗示江潮“吞天沃日”的宽阔气势

对 “东南形胜”的铺叙“市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。”

——杭州的繁华(物阜民丰,写了商贸和衣着)

竞:比豪华、斗阔气。

对“繁华”的铺叙上片艺术特色1、结构特点:总——分2、铺陈手法3、写景壮美,声调激越,有豪放之气下片重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。

——杭州西湖的湖山之美,进一步描写“东南形胜”,是杭州人游乐的背景

重湖——十里荷花;叠巘——三秋桂子

——湖山秀丽(清嘉)重湖叠巘清嘉三秋桂子十里荷花十里荷花羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。——杭州民众的游乐生活(悠然自得)

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

——杭州官员的游乐场面(出行前呼后拥的场景,宴酣与山水之乐)

异日图将好景,归去凤池夸。

——对官员的祝愿环境美丽、

经济繁荣、

生活安定的

都市生活图景1、从地理位置上看

2、从历史传统上看

3、从自然景观上看

4、从市井面貌上看

5、从百姓生活上看惊叹

赞美

艳羡景色情感全词小结问题探究这首词在写景上有什么特点(采用了什么表现手法)。

1.工于铺叙,一句一景,写景富有层次感东南形胜

三吴都会

钱塘自古繁华自然风光之美

都市繁华之美

民生安乐之美写景特点:

铺陈:又叫“铺排”,多见于古体诗中,它运用叠句的手法,使句式反复、对称而又富于变化,在诗歌中主要起渲染烘托气氛的作用

(乐府民歌《陌上桑》、《木兰辞》中: “十五府小吏,二十朝大夫,三十侍中郎,四十专城居”; “爷娘闻女来,出郭相扶将。阿姊闻妹来,当户理红妆。小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。” 对“点染”手法的艺术鉴赏“点染”是诗词的一种艺术手法。

“点”:抽象的评点(总写)

“染”:具体的描述(分述)

二者紧密相连,表达共同意境。分析《望海潮》中哪些是“点”,哪些是“染” ?天净沙?秋思 ?元?马致远 枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家。 古道西风瘦马, 夕阳西下, 断肠人在天涯。 染 点2.大量运用了点染手法东南形胜

三吴都会

钱塘自古 繁华自然风光之美

都市繁华之美

民生安乐之美 染 点1.词的上片描写杭州的自然风光和都市的繁华。词的下片写杭州人民和平宁静的生活景象。充分表达了作者对杭州风物的惊叹、赞美与艳羡之情。

2.这首词一反柳永惯常的风格,以大开大阖、波澜起伏的笔法,浓墨重彩地铺叙点染展现了杭州的繁荣、壮丽景象,可谓“承平气象,形容曲尽”(见陈振孙《直斋书录解题》)。这首词,慢声长调和所抒之情起伏相应,音律协调,情致积极,是柳永的一首传世佳作。

2、体会柳永想通过本词表达的情感。

3、背诵全词。教学目标望海潮柳永词的有关知识: 1、词的起源:兴起于隋唐,盛行于宋,并在宋代发展到高峰。词即歌词,指可以和乐歌唱的诗体,即词是诗的一种,所以又称“长短句”、“诗余”、“曲子词”、“歌词”等。

2、词牌和标题:词牌是一首词的曲调的名称,词的标题是词的主要内容的集中体现。

3、词的分类:

按字数可分为小令(58字以内)、中调(59—90字)长调(91字以上)

按段的多少可分为单调、双调、三叠、四叠等。(词的段落叫:阕或片)

按作家的流派风格可分为豪放和婉约派(豪放派的主要作家有苏轼、辛弃疾等;婉约派的主要作家有柳永、秦观、李清照、周邦彦等抓题目 柳永(约987——约1053),北宋婉约派词人。原名三变,字耆卿,福建崇安人。官屯田员外郎,世称柳七、柳屯田。为人放荡不羁,终身潦倒。其词 铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,在当时流传很广,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,对宋词的发展有很大的影响。 《雨霖铃》、《八声甘州》、《望海潮》等颇有名。但作品中时有颓废思想和庸俗情趣。抓作者(知人论世) 柳永大约在公元1?0?1?7?年,宋真宗天禧元年时到京城赶考。以自己的才华他有充分的信心金榜题名,而且幻想着有一番大作为。谁知第一次考试没有考上,他不在乎,轻轻一笑,填词道:“富贵岂由人,时会高志须酬。”等了5?年,第二次开科又没有考上,这回他忍不住要发牢骚了,便写了那首著名的《鹤冲天》:鹤冲天(1022年) 黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向??未遂风云便,争不恣狂荡??何须论得丧。 才子词人,自是白衣卿相。

烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红倚翠,风流事,平生畅。青春都一饷。 忍把浮名,换了浅斟低唱。

??????????????注释:

1 黄金榜:指录取进士的金字题名榜。2 龙头:旧时称状元为龙头。 3 明代:圣明的时代。4 遗贤:抛弃了贤能之士,指自己为仕途所弃。 5 如何向:向何处。 6 风云:际会风云,指得到好的遭遇。7 争不:怎不。 8 恣:放纵,随心所欲。 9 得丧:得失。 10 白衣卿相:指自己才华出众,虽不入仕途,也有卿相一般尊贵。11 白衣:古代未仕之士著白衣。12 烟花:指妓女。 13巷陌:指街巷。 14 丹青屏障:彩绘的屏风。15 丹青:绘画的颜料,这里借指画。 16 堪:能,可以。 17 恁 :如此。 18 平生:一生。 19 饷:片刻,极言青年时期的短暂。 20 忍:忍心,狠心。 21 浮名:指功名。 柳永这首牢骚之词传唱极广,传到了宫里,宋仁宗一听大为恼火,并记在心里。柳永在京城又挨了三年,参加了下一次考试,这次好不容易通过了,但临到皇帝圈点放榜时,宋仁宗说:“且去浅斟低唱,何要浮名??”又把他给勾掉了。这次打击实在太大,柳永就更深地扎到市民堆里去写他的歌词,并且不无解嘲地说:“奉旨填词柳三变。” 之后柳永流落于汴京、苏州、杭州等地,每到一地都流连于秦楼楚馆,为歌伎填词作曲。

最后,他在饱受世态炎凉,“怪胆狂情”逐渐消退时,才改名柳永,至景佑元年(1034年)54岁时方才考取进士,官屯田员外郎。

柳永晚年穷困潦倒,最终客死襄阳,死时一贫如洗,是歌妓姐妹们集资营葬。死后亦无亲族祭奠,每年清明节,歌妓都相约赴其坟地祭扫,并相沿成习,称之“吊柳七”或“吊柳会”1、柳永是北宋第一个专力写词的作家,柳词从题材方面看,大体可分三类: 写都市生活和风光;

写妇女生活、愿望和男女间的恋情;

写羁旅行役之苦。知人论世2、善于用民间俚俗的语言,用来反映中下层市民的生活面貌,具有浓厚的市民气息,受到广大百姓的喜爱。

3、柳永的词作以白描手法见长,长于铺叙、点染、寓情于景的手法

4、创制长调的体制,柳永以当时的新声慢曲,取得了与小令并驾齐驱的地位。两宋慢词的时代,实自柳永开启的。知人论世

据宋人罗大经《鹤林玉露》记载,《望海潮》属于干谒诗。是柳永为了与早年的好友孙何相见而作。柳永在杭州生活期间,对杭州的湖光山色、风土人情有着亲身的体验和深厚的感情。当时旧友孙何正任两浙转运使,驻守杭州。因身份悬殊,门禁森严,两人无由相见。柳永就填了这首《望海潮》先在歌伎中传唱,结果很快就让孙何听到了。问及词作者原来是故人,孙何便请柳永前去赴宴。抓注释(写作背景)干谒诗是古代文人为推销自己而写的一种诗歌,类似于现代的自荐信。一些文人为了求得进身的机会,往往十分含蓄地写一些干谒诗,向达官贵人呈献诗文,展示自己的才华与抱负,以求引荐。

干谒诗例:

唐代诗人孟浩然,苦学多年,进京赶考,名落孙山。他给丞相张九龄写了一首五言律诗《临洞庭湖赠张丞相》,期求得到援引推荐:“八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。”诗的前四句描写洞庭湖的景色。八月湖水,碧波荡漾,水天相接,混为一体;湖面之上,雾气升腾,波浪翻滚,撼击岳阳。后四句转入抒情,言明心迹。想渡湖而无舟楫,圣明时代却不能有所建树,心感愧耻;看着别人垂钓,多想一展自己的身手。诗歌委婉地表达了希望为圣朝干一番事业的急切心情。

另一位唐代诗人朱庆余,在临考前给水部员外郎张籍写了一首七言绝句《近试上张水部》探听虚实:“洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。妆罢低眉问夫婿,画眉深浅入时无?”洞房花烛夜后,早晨要拜见公婆,精心梳妆,羞问夫婿,眉毛画得深浅合不合时宜?此诗借新婚之后的脉脉情事,把自己比喻成即将拜见公婆的新媳妇,把张水部比喻成舅姑(公婆),探听虚实。比喻通俗贴切,别出心裁。杭州胜景抓诗句苏堤春晓柳浪闻莺曲苑风荷断桥残雪花港观鱼雷峰夕照南屏晚钟平湖秋月三潭印月 双峰插云抓诗句原词(上阙)

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

译文(上阙) 东南湖山优美,三吴的都会,繁华的钱塘。如烟的柳树、彩绘的桥梁,翠绿的幕帐,房屋参差高低。如云的大树环绕着沙堤,怒涛卷起霜雪一样白的浪花,天然的江河绵延无边。市场上陈列着珠玉珍宝,家里充满着绫罗绸缎,争讲奢华。 抓诗句原文(下阙)

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

译文(下阙)

里湖、外湖与重重叠叠的山岭非常清秀美丽,有秋天的桂子,十里的荷花。晴天欢快地奏乐,夜晚划船采菱唱歌,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都嬉笑颜开。千名骑兵簇拥着长官,乘醉听吹箫击鼓,观赏、吟唱烟霞风光。他日画上美好景致,回京升官时向人们夸耀。 “东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”

——总写、概括介绍杭州的现状、历史。

包括地理位置、 社会条件、悠久历史 。以下是分述。

“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。”

——城市风貌(宁静安详)

对 “三吴都会”的铺叙上片“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。”

——写钱塘的江岸和江潮。

江岸——绿树如云。

江潮——卷霜雪:如雪的白色浪花(借喻)。

天堑无涯——江面宽阔,暗示江潮“吞天沃日”的宽阔气势

对 “东南形胜”的铺叙“市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。”

——杭州的繁华(物阜民丰,写了商贸和衣着)

竞:比豪华、斗阔气。

对“繁华”的铺叙上片艺术特色1、结构特点:总——分2、铺陈手法3、写景壮美,声调激越,有豪放之气下片重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。

——杭州西湖的湖山之美,进一步描写“东南形胜”,是杭州人游乐的背景

重湖——十里荷花;叠巘——三秋桂子

——湖山秀丽(清嘉)重湖叠巘清嘉三秋桂子十里荷花十里荷花羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。——杭州民众的游乐生活(悠然自得)

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

——杭州官员的游乐场面(出行前呼后拥的场景,宴酣与山水之乐)

异日图将好景,归去凤池夸。

——对官员的祝愿环境美丽、

经济繁荣、

生活安定的

都市生活图景1、从地理位置上看

2、从历史传统上看

3、从自然景观上看

4、从市井面貌上看

5、从百姓生活上看惊叹

赞美

艳羡景色情感全词小结问题探究这首词在写景上有什么特点(采用了什么表现手法)。

1.工于铺叙,一句一景,写景富有层次感东南形胜

三吴都会

钱塘自古繁华自然风光之美

都市繁华之美

民生安乐之美写景特点:

铺陈:又叫“铺排”,多见于古体诗中,它运用叠句的手法,使句式反复、对称而又富于变化,在诗歌中主要起渲染烘托气氛的作用

(乐府民歌《陌上桑》、《木兰辞》中: “十五府小吏,二十朝大夫,三十侍中郎,四十专城居”; “爷娘闻女来,出郭相扶将。阿姊闻妹来,当户理红妆。小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。” 对“点染”手法的艺术鉴赏“点染”是诗词的一种艺术手法。

“点”:抽象的评点(总写)

“染”:具体的描述(分述)

二者紧密相连,表达共同意境。分析《望海潮》中哪些是“点”,哪些是“染” ?天净沙?秋思 ?元?马致远 枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家。 古道西风瘦马, 夕阳西下, 断肠人在天涯。 染 点2.大量运用了点染手法东南形胜

三吴都会

钱塘自古 繁华自然风光之美

都市繁华之美

民生安乐之美 染 点1.词的上片描写杭州的自然风光和都市的繁华。词的下片写杭州人民和平宁静的生活景象。充分表达了作者对杭州风物的惊叹、赞美与艳羡之情。

2.这首词一反柳永惯常的风格,以大开大阖、波澜起伏的笔法,浓墨重彩地铺叙点染展现了杭州的繁荣、壮丽景象,可谓“承平气象,形容曲尽”(见陈振孙《直斋书录解题》)。这首词,慢声长调和所抒之情起伏相应,音律协调,情致积极,是柳永的一首传世佳作。