5 苏轼词两首2

图片预览

文档简介

课件78张PPT。 念奴娇 赤壁怀古

苏轼

一门三父子

都是大文豪

诗赋传千古

峨眉共比高

苏洵

苏轼

苏辙

赏清风明月,听大江东去,

烟雨任凭生设情境创创设情境 思想复杂 外儒内道

儒家的积极入世;

道家的超脱出世;

佛家的四大皆空。旷达的苏轼

仕途坎坷:“乌台诗案”

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

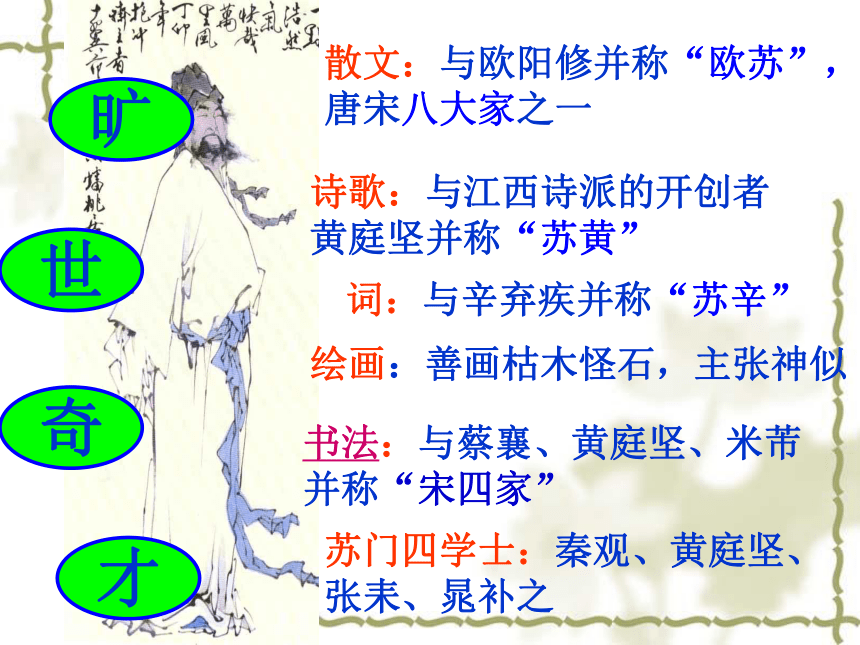

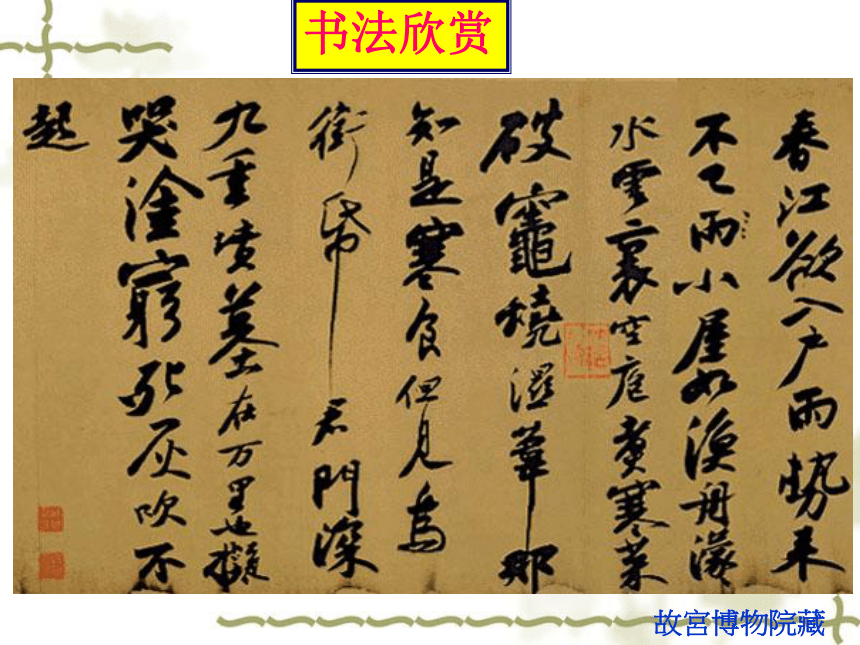

助读平台旷世奇才散文:与欧阳修并称“欧苏”,唐宋八大家之一诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”词:与辛弃疾并称“苏辛”书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”绘画:善画枯木怪石,主张神似苏门四学士:秦观、黄庭坚、张耒、晁补之 在他之前,诗庄词媚,词多写男欢女爱,离愁别恨,只宜写得缠绵婉媚,“香而软”,他打破了词为艳科的藩篱,把凡是诗所能表现的题材和主题,都在词里表现,正如刘熙载所说的,达到“颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言” 的程度,使词走出了樽前檀板、深闺小楼,进入社会民生的广阔天地中。这就大大地扩展了词的表现功能,开创了豪放词风。故宮博物院藏书法欣赏苏轼《赤壁赋》墨迹书法欣赏念奴娇 · 赤壁怀古朗诵 许多古人,每见名山大川,必有所感怀。如孔子“登泰山而小天下”,范仲淹临洞庭而忧苍生,欧阳修游滁州而醉山水。他们心为山动,情为水发,锦文华章喷薄而出,留下许多千古绝唱。

宋代词人苏东坡来到传说中的历经沧桑的赤壁古战场,同样颇有感触,于是醉书一曲《念奴娇》,让世人传唱。背景介绍 北宋元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,游赤鼻矶,作词抒怀。本首词就是苏轼贬官黄州后的作品。43岁时因作诗讽刺新法,被捕下狱,出狱后贬官为黄州团练副使。这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上的失意滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但由于他豁达的胸怀,在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,借景抒情,写下了一系列脍炙人口的名篇,此词为其代表作。其实,苏轼所游的并非三国时期周瑜大破曹军的赤壁,周瑜破曹是在湖北嘉鱼东北的赤壁。作者只是触景生情,采用当时的传说,借写古迹,记古人、古事,以古比今,言志抒情。 宋代的黄州,就是今天的湖北黄冈。黄冈西北的长江边上,有一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状很像鼻子,人们就称它为赤鼻矶;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以它也被称为赤壁。念奴娇 · 赤壁怀古 苏 轼 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒

西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊

涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪

杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶(Guān)巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如

梦,一尊还酹(Lèi)江月。朗读典型字字音:

公瑾( ) 纶( )巾

华( )发 酹( )江月

通假字:

一尊还酹江月

古今异义:

千古风流人物

词类活用:

大江东去

强虏灰飞烟灭jǐnguānhuālèi“尊” 通 “樽”

古义:杰出、英俊有才华。 今义:常指生活浪漫放荡,男 女关系不正当。名词作状语,向东名词作状语,像灰/烟一样[品读·鉴赏要点]1.感基调,明词意(词的主要内容)

2.品语言,入意境 (词情景交融的境界)

3.展想象,塑形象 (把握词的形象特点)

4.析主题,悟情感 (体会作者的情感)

5.评词作,知手法 (分析词的艺术手法)一.感基调,明词意反复诵读,理解词意,思考:

1.全词给你的总体感受是什么?(即情感基调如何?)

2.这首词写了哪几个内容?这几个内容是靠哪些语句连缀在一起而形成一个艺术整体的?情感基调:

豪放中的含蓄,高亢中的悲慨

主要内容:

词的上阕咏赤壁,以写景为主,描写了大江、故垒、乱石、惊涛等壮丽雄阔景色,引发以古代英雄人物的怀念。

词的下阕主要刻画了周瑜年轻有为、气宇不凡、从容潇洒、指挥若定的英雄形象,并发出了“人生如梦,一尊还酹江月”的慨叹。情感基调:豪放中的含蓄,高亢中的悲慨 上片 下片

壮丽雄阔之景 壮志未酬之情(写景 咏史 抒情) 大江东去,浪淘尽千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。 江山如画,一时多少豪杰。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。 羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。 故国神游,多情应笑我,早生华发。 人生如梦,一尊还酹江月。大江赤壁起兴点题状写江山思慕古人缅怀周郎建立功业感伤身世祭奠江月 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。二、品语言,入意境 1、词的开篇“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”奠定了全词怎样的感情基调?“浪淘尽,千古风流人物”是怎样引起下文的?

①词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

②“浪淘尽,千古风流人物”中“淘尽”一词与“千古风流人物”搭配,饱含对时光易逝、岁月无情、人生短促而事业难成的喟叹,于豪迈雄浑中又融入一丝“苍凉悲叹”;同时将下文“周瑜”的身份归入“英雄之列”,自然而然引出对他的歌颂。2.“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”一句属于哪种表达方式?在全词中起什么作用?

这一句属于表达中的记叙,点出了作者怀古的内容,交代出词人心中的英雄——周瑜,确定了本词要塑造和歌颂的对象。 3.“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”一句中,哪些词最具表现力?请你展开丰富的联想和想象,用自己的语言加以描述,说说作者描绘了一幅怎样的画面,营造出怎样的意境?对下文周瑜形象的刻画有何作用?

①动词“穿”“拍”“卷”与形容词“乱”“惊”等最具表现力。

②我们面前似乎出现了似千军万马在奔腾、百万雄师在咆哮的壮阔江面,耸入高空的悬崖峭壁挡住了长江的行程,一层又一层的滔天大浪被激起,它们气势磅礴地冲击着两岸的礁石,又被一层层地击碎成千堆万堆的雪沫,寒气扑面而来,轰鸣声震耳欲聋,大地瑟瑟颤抖……

③作者为我们描绘出了一幅雄奇险峻、惊心动魄的画面,营造出雄浑壮阔的意境;

④这些环境恰恰就是英雄当年活动的典型环境,作者也是用这些夸张了的景物来渲染磅礴宏伟气势、衬托人物的英雄气概。“乱” 、 “穿” 写出岩峰错列,直插云霄的态势。

“惊” 写出浪涛的惊人的汹涌澎湃。

“拍” 传神地写出了巨浪猛烈地冲击着岩石的情状,就好像是有意而为之。

“卷”形象生动地写出了水势的汹涌,场面的宏阔。夸张 对偶 比喻 赤壁美景的特点是:“雄奇险峻,雄浑壮阔”。乱:岩石山崖险怪穿:山崖陡峭高峻惊:江水之汹涌拍:惊涛力度之大卷:波涛气势之大渲染磅礴

宏伟的气势突破重点——借景抒情 4.面对大江奇景,词人触景生情,发出怎样的感慨?江山如画,一时多少豪杰。“江山如画,一时多少豪杰。”这两句在全篇中起什么作用? 本句对景抒情,起到承上启下的作用。

“江山如画”是对前面所写景物的总括,将这些具体景物收拢起来,成为一幅雄浑壮美的图画;

“一时多少豪杰”启下,由写景转为写人,引出对周瑜的具体刻画。三、展想象,塑形象作者从哪些角度来刻画周瑜这一形象的?表现了周瑜怎样的形象特点?下阕:风流儒将

英雄周瑜小乔初嫁

生活细事 年青有为雄姿英发形象气质英俊潇洒羽扇纶巾服饰装扮 风流儒雅谈 笑 间语言神态 自信从容樯橹灰飞烟灭侧面烘托丰功伟绩 作者从哪几个角度描写周瑜的?表现周瑜怎样的形象特点? 苏轼为何要插入“小乔初嫁了”这一生活细节?①说明年轻有为。②以美人衬托英雄。四、析主题,悟情感 1、赤壁之战中,有那么多的英雄,包括我们在《赤壁赋》中作者极力歌颂的“一世之雄”曹操,作者为什么只对周瑜钟爱有加?这寄寓着作者怎样的思想感情?与最后几句的感慨有何关系?

作者没写刘备,是因为刘备太严肃,年纪也不小了;没有写曹操是因为曹操在这次战争中最终以失败告终;没有写诸葛亮是因为诸葛亮太完美了,完美得叫人无法望其项背,此外诸葛亮“出师未捷身先死”的悲剧性结局,既不符合前面雄壮的景物描写特征,其伤感与悲凉也会超越后文的“一尊还酹江月”。

作者通过周瑜这一形象,可以很自然地使读者联想到作者本人,壮志未酬、贬官黄州,两鬓斑白、无所建树,不免悲从中来,发出“人生如梦”的感慨。 周瑜 34岁 苏轼 47岁 美女相伴 婚姻 屡遭不幸

英俊儒雅 外表 早生华发

东吴都督 职位 团练副使

功成名就 际遇 屡遭贬谪(壮志难酬)

少年得志 功绩 年老无成怀古伤今 苏轼用精炼的几句话,便血肉丰满地刻画出周瑜儒雅风流、文武双全的“豪杰”形象。 这时的苏轼,依然踌躇满志,渴望像周瑜那样建功立业。而他面对的却是不幸的遭遇。苏轼满怀悲愤吟啸道 故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。2、“人生如梦,一尊还酹江月”,与《赤壁赋》中的哪些语句表达的情感有相似之处?联系全词内容及作者的生平,谈谈你对作者思想感情的理解。你觉得作者此时悲观消极吗?

①这两句与《前赤壁赋》中的“惟江上之清风,与山间之明月有,耳得之而为声,目遇之而成色,取之不尽,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾子与子之所共适”所表达的感情有相似之处。 ②联系全词内容来看,诗人在上阕中描绘了一幅雄伟壮丽的赤壁江山图,字里行间饱含着对祖国壮丽河山的热爱,其实更是作者旷达胸襟的体现;下阕又集中笔力刻画出少年英雄的周郎形象,抒发了作者对功业早成的周郎的仰慕、向往,借此表达自己年岁将老、壮志难酬的无限感慨和悲叹。

③在这种意义上,“人生如梦”不是一般虚无的消极,而是对时光疾逝、功业不成、“早生华发”的感喟,多少有些低沉,但与其说是消极,还不如理解为作者借“酹江月”寻找到了一处宣泄苦闷的出口。最后的这一举动,传达出的是一种与山河、明月、自然完全融合的达观、超脱、豁然情怀。作者情感梳理:①雄浑壮阔之境,寓旷达豪迈胸襟。

②塑年轻英俊的周瑜形象,寄仰慕向往之情。

③以古人自比,抒年岁将老、壮志难酬的无限悲叹。

④人生如梦,早生华发,慨叹岁月无情而功业无成的伤感。

⑤以酒酹月,借酒抒怀,传达与山河明月同在,与自然完全融合的达观、超脱、豁然情怀。

因此,对苏轼在这首词中的情感倾向,历来有两种分歧:一种理解是此时苏轼善于自我解脱,自解自慰,比较达观;另一种理解是此时的苏轼有些消沉,愤懑无法排解,只好寄情山水。 五、评词作,知手法 1、下列是关于苏轼词的诗论,同学们结合试论深入地理解苏轼词“豪放”的风格。探讨:《念奴娇·赤壁怀古》是怎样营造出这种豪放、壮阔的意境的?

①东坡在玉堂日,有幕士善歌,因问:“我词何如柳七?”对曰:“柳郎词只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’;学士词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”东坡为之绝倒。

②苏辛,词中之狂。

③东坡之词旷,稼轩之词豪。无二人之胸襟而学其词,犹东施之效捧心也。

④读东坡、稼轩词,须观其雅量高致,有伯夷、柳下惠之风。

(以上②③④则摘自王国维《人间词话》)词先是描绘一幅雄伟奇峻的赤壁江山图;接着塑造了英姿勃发、才华过人、建立了赫赫战功的古代英雄周瑜的形象;最后直抒“人生如梦”的苍凉慨叹,以及“一尊还酹江月”的豪举,融景物描写、人物刻画、情感抒发为一体,营造出一种壮阔、雄浑的和谐意境,不愧为“豪放派”的代表作。2.本词最重要的艺术技巧有哪些?①烘托:以“千古风流人物”引出赤壁之战时的“一时多少豪杰”烘托作者心中的英雄人物周瑜。

②对比映衬:以周瑜的“雄姿英发”对比映衬作者的“早生华发”,以周瑜的少年得志对比映衬作者的壮志未酬。

③虚实结合:眼前实景与赤壁之战的战场虚实结合。消极?精神情感的自由

洒脱旷达的情怀如何理解“人生如梦”。合作探究导思点拨 求异创新 1)——被捕入狱,谪居黄州,对他的打击是巨大的。在他看来是怀才不遇,遭人陷害,并使他壮志难酬。“人生如梦”两句,正是这种身受迫害、怀才不遇和壮志难酬的悲愤,一种无人理解而寄托于江月的旷达。导思点拨 求异创新 2)——“人生如梦”两句是诗人由江山人物的推移和自己“早生华发”的对比中发出的。长江依旧,英雄已逝;幼时壮志犹在,而今年近“知命”,“早生华发”,就不能不感到人生的短暂与万事皆休的悲凉。这是一种人之常情,怎能说是消极的呢?导思点拨 求异创新 3)——这种感慨,是由追慕古代英雄引起的。和周瑜那么年轻就建立了赫赫战功而千古流芳比较起来,就不能不激起自己一种老之将至而壮志难酬的深沉苦闷,就不能不感到自己的渺小与惭愧。这种与英雄对比自愧功业无成的伤感,不正包含一种积极向上的精神吗?绘奇景:雄伟壮阔颂周瑜:功成名就发感慨:壮志难酬怀古伤今课堂小结课文小结 苏轼面对滚滚大江,看到赤壁形胜,怀想豪杰周瑜,感叹长江依旧,英雄已逝。自己虽壮志犹在,而今却“早生华发”。“人生如梦”两句,是这种怀才不遇的悲愤,也是一种人生短暂的悲凉,更是一种无人理解而寄托于江月的旷达。苏轼与英雄对比,感到自己的渺小与惭愧,不正包含一种积极向上的精神吗?可见,他并不甘于消沉,故以酒祭月,豪情尽显。 请同学们比较一下苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》和《雨霖铃》的写景、抒情与风格。 念奴娇·赤壁怀古 大江东去,浪淘尽,千古风

流人物。故垒西边,人道是,三

国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍

岸,卷起千堆雪。江山如画,一

时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,

雄姿英发。羽扇纶(Guān)巾,谈

笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,

多情应笑我,早生华发。人生如

梦,一尊还酹(Lèi)江月。 寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨

初歇。都门帐饮无绪,留恋处,

兰舟催发。执手相看泪眼,竟无

语凝噎。念去去千里烟波,暮霭

沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪冷

落清秋节。今宵酒醒何处,杨柳

岸晓风残月。此去经年,应是良

辰美景虚设。便纵有千种风情,

更与何人说。 雨霖铃课堂学习效果检查寒蝉 长亭 骤雨

杨柳 晓风 残月大江 浪 乱石

惊涛 樯橹 执手相看泪眼,竟无语凝噎。早生华发,人生如梦审美标准:

以阳刚为美

大气粗犷审美标准:

以阴柔为美

具体细腻内容:个人情愁

闺情羁旅 离怨相思

方式: 多含蓄婉转内容:广泛

家国功业 豪情壮志

方式:多铺陈直抒格律 严守格律 自由突破

风格 委婉绮丽 恢宏沉郁 对人生对历史的看法:

追慕古人 建功立业

人生如梦 功业无成

积极进取(儒)消极悲观(道)矛盾定 风 波 这是一首记事抒怀之作,

元丰五年(1082年), 苏轼因“乌台诗案”被贬黄州(今湖北省黄冈县),偏居荒野,躬耕自乐。是年春,诗人至黄冈东南三十里的新购田地,归途遇雨,心有所感,遂赋此词 。苏东坡创设情境 读 出 节 奏 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

品味语言,鉴赏形象 “莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”刻画了怎样的抒情主体形象?画线的词语表现了词人怎样的精神? 这几句话描写了一个穿着草鞋,拄着竹杖,迎着疾风骤雨,缓缓而行,时而吟唱时而又长啸的潇洒旷达的抒情主体形象,“莫听”、“何妨”、“谁怕”是关键词,写出了词人在“同行皆狼狈”,其“独不觉”,欣然前行的独立人格精神。合作探究解词释句,整体感知莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。吟唱长啸,表现泰然自若的情态形容微寒草鞋指遇雨的处所 记叙出游时途中遇雨的一件小事,表达作者洒脱、放达的人生态度。 “竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”,是如何以小见大的??

明确:词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。“一蓑烟雨任平生”,此句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。???? ? “一蓑烟雨任平生”表现了怎样的品质? 自己平生任由各种各样的风吹雨打都是无所畏惧的,表现了词人无惧苦难,勇敢前行的意志品质。合作探究学习技巧,分析效果 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的表层含义和深层含义,说说这样写的好处。 这句话的表层含义是回头看狂风大作,骤雨肆虐的情形,现在一切都归于平静;其深层含义是无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦难都会成为过去。这是一语双关的手法,以曲笔抒发情感,从生活小事件中见出人生大哲理。 讨论回首向来萧洒处,归去,也无风雨也无晴。 政治舞台上的晴雨表升沉不定,不如归去,做一个老百姓,过着“也无风雨也无晴”的生活。 只要经得起狂风骤雨的吹打,必然会有清风丽日跟着到来。这是作者在政治生涯中的心理体验。 顺和逆,穷和通,在智者的心目中,都是无所谓的。体现了作者超脱,旷达自适,但并不颓丧沉沦的态度。 诗人被贬黄州,为什么内心还会感到轻松呢?“得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。” ——苏东坡《答李端书》 因为可以过一种没有官场束缚的无拘无束的生活,所以内心轻松。 在《定风波》中,作者通过途中遇雨这件生活小事,表达了自己怎样的生活态度?对此,你有什么看法?

作者实际上以自然风雨来隐喻人生风雨,表明自己对各种政治打击和迫害已遇变不惊 ,见怪不怪了,表达了作者洒脱的人生态度。文本赏析上阕:冒雨徐行时的景物和随想

面对苦难豪迈坚定

下阙:雨过天晴后的景象和感受

超脱淡泊豪放词特点情感内容:多表达对国计民生的关心,壮志难酬的苦闷情感特征:大气磅礴

气势雄壮

写景特征:大处着笔、视野开阔

气象恢宏抒情特点:慷慨激昂、直抒胸臆一泻千里课堂小结明代洪应明《菜根谭》中有一副对联:

荣辱不惊,任庭前花开花落;

去留无意,看天边云卷云舒。 古 城 黄 州走近黄州 寻访苏轼迁移拓展探究要点 分析苏轼黄州期间的作品,

了解苏轼的心路历程,把握他不

同阶段的情感态度和思想变化。环节一:作品之“精神气质篇”

故国神游,多情应笑我、早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

多愁善感的苏轼 何妨吟啸且徐行,谁怕,一蓑烟雨任平生。 豪迈旷达的苏轼 月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 诗意理想的苏轼 且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。” 清醒现实的苏轼 诗意理想的苏轼 清醒现实的苏轼 多愁善感的苏轼 豪迈旷达的苏轼环节二:人生之“情感态度篇” 卜算子·黄州定惠院寓居作 缺月挂疏桐,漏断人初静。时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。 西江月?· 中秋

世事一场大梦,人生几度秋凉。夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。初到黄州 苦闷自伤 缥渺孤鸿影满庭芳

蜗角虚名,蝇头微利,算来着甚干忙。 事皆前定,谁弱又谁强。 且趁闲身未老,须放我、些子疏狂。 百年里,浑教是醉,三万六千场。 思量,能几许?

忧愁风雨,一半相妨。 又何须抵死,说短论长。 幸对清风皓月,苔茵展、云幕高张。 江南好,千钟美酒,一曲《满庭芳》。 临江仙

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。黄州中期 平和淡泊 江海寄馀生 水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺

落日绣帘卷,亭下水连空。 知君为我新作,窗户湿青红。 长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿。 认得醉翁语:“山色有无中。” 一千顷,都镜净,倒碧峰。 忽然浪起,掀舞一叶白头翁。 堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。 一点浩然气,千里快哉风。 定风波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春寒吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 豪放旷达 烟雨任平生 黄州后期

旷达?

与李白相比,苏轼少了几分 ,多了几分 ;

与稼轩相比,少了几分 ,多了几分 。桀骜不逊隐忍平和 与杜甫相比,苏轼少了几分沉郁愁苦,

多了几分超然达观;慷慨激昂淡定从容示例 人的一生,不论他处于什么朝代,都难免会遭受风雨、不幸和打击。正所谓“人生不如意者十之八九”。可以说,只要生活,就有可能遭受“风雨”,就有可能遭遇不幸。怎样面对人生道路上的风风雨雨,怎样面对人生的种种不幸?当我们无法排解时,就让我们诉诸内心、诉诸文字。白居易说过“无论海角与天涯,大抵心安即是家”;庄子也说过“顺适自然,则无物不可观,无物不可乐。”苏轼的洒脱正是他寄托于内心,从中寻找到平衡点,这也正是我国传统文化在他身上的体现。懂得了这一点,我们便了解了与生活和谐相处的真谛。

苏轼

一门三父子

都是大文豪

诗赋传千古

峨眉共比高

苏洵

苏轼

苏辙

赏清风明月,听大江东去,

烟雨任凭生设情境创创设情境 思想复杂 外儒内道

儒家的积极入世;

道家的超脱出世;

佛家的四大皆空。旷达的苏轼

仕途坎坷:“乌台诗案”

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

助读平台旷世奇才散文:与欧阳修并称“欧苏”,唐宋八大家之一诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”词:与辛弃疾并称“苏辛”书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”绘画:善画枯木怪石,主张神似苏门四学士:秦观、黄庭坚、张耒、晁补之 在他之前,诗庄词媚,词多写男欢女爱,离愁别恨,只宜写得缠绵婉媚,“香而软”,他打破了词为艳科的藩篱,把凡是诗所能表现的题材和主题,都在词里表现,正如刘熙载所说的,达到“颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言” 的程度,使词走出了樽前檀板、深闺小楼,进入社会民生的广阔天地中。这就大大地扩展了词的表现功能,开创了豪放词风。故宮博物院藏书法欣赏苏轼《赤壁赋》墨迹书法欣赏念奴娇 · 赤壁怀古朗诵 许多古人,每见名山大川,必有所感怀。如孔子“登泰山而小天下”,范仲淹临洞庭而忧苍生,欧阳修游滁州而醉山水。他们心为山动,情为水发,锦文华章喷薄而出,留下许多千古绝唱。

宋代词人苏东坡来到传说中的历经沧桑的赤壁古战场,同样颇有感触,于是醉书一曲《念奴娇》,让世人传唱。背景介绍 北宋元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,游赤鼻矶,作词抒怀。本首词就是苏轼贬官黄州后的作品。43岁时因作诗讽刺新法,被捕下狱,出狱后贬官为黄州团练副使。这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上的失意滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但由于他豁达的胸怀,在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,借景抒情,写下了一系列脍炙人口的名篇,此词为其代表作。其实,苏轼所游的并非三国时期周瑜大破曹军的赤壁,周瑜破曹是在湖北嘉鱼东北的赤壁。作者只是触景生情,采用当时的传说,借写古迹,记古人、古事,以古比今,言志抒情。 宋代的黄州,就是今天的湖北黄冈。黄冈西北的长江边上,有一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状很像鼻子,人们就称它为赤鼻矶;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以它也被称为赤壁。念奴娇 · 赤壁怀古 苏 轼 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒

西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊

涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪

杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶(Guān)巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如

梦,一尊还酹(Lèi)江月。朗读典型字字音:

公瑾( ) 纶( )巾

华( )发 酹( )江月

通假字:

一尊还酹江月

古今异义:

千古风流人物

词类活用:

大江东去

强虏灰飞烟灭jǐnguānhuālèi“尊” 通 “樽”

古义:杰出、英俊有才华。 今义:常指生活浪漫放荡,男 女关系不正当。名词作状语,向东名词作状语,像灰/烟一样[品读·鉴赏要点]1.感基调,明词意(词的主要内容)

2.品语言,入意境 (词情景交融的境界)

3.展想象,塑形象 (把握词的形象特点)

4.析主题,悟情感 (体会作者的情感)

5.评词作,知手法 (分析词的艺术手法)一.感基调,明词意反复诵读,理解词意,思考:

1.全词给你的总体感受是什么?(即情感基调如何?)

2.这首词写了哪几个内容?这几个内容是靠哪些语句连缀在一起而形成一个艺术整体的?情感基调:

豪放中的含蓄,高亢中的悲慨

主要内容:

词的上阕咏赤壁,以写景为主,描写了大江、故垒、乱石、惊涛等壮丽雄阔景色,引发以古代英雄人物的怀念。

词的下阕主要刻画了周瑜年轻有为、气宇不凡、从容潇洒、指挥若定的英雄形象,并发出了“人生如梦,一尊还酹江月”的慨叹。情感基调:豪放中的含蓄,高亢中的悲慨 上片 下片

壮丽雄阔之景 壮志未酬之情(写景 咏史 抒情) 大江东去,浪淘尽千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。 江山如画,一时多少豪杰。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。 羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。 故国神游,多情应笑我,早生华发。 人生如梦,一尊还酹江月。大江赤壁起兴点题状写江山思慕古人缅怀周郎建立功业感伤身世祭奠江月 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。二、品语言,入意境 1、词的开篇“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”奠定了全词怎样的感情基调?“浪淘尽,千古风流人物”是怎样引起下文的?

①词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

②“浪淘尽,千古风流人物”中“淘尽”一词与“千古风流人物”搭配,饱含对时光易逝、岁月无情、人生短促而事业难成的喟叹,于豪迈雄浑中又融入一丝“苍凉悲叹”;同时将下文“周瑜”的身份归入“英雄之列”,自然而然引出对他的歌颂。2.“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”一句属于哪种表达方式?在全词中起什么作用?

这一句属于表达中的记叙,点出了作者怀古的内容,交代出词人心中的英雄——周瑜,确定了本词要塑造和歌颂的对象。 3.“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”一句中,哪些词最具表现力?请你展开丰富的联想和想象,用自己的语言加以描述,说说作者描绘了一幅怎样的画面,营造出怎样的意境?对下文周瑜形象的刻画有何作用?

①动词“穿”“拍”“卷”与形容词“乱”“惊”等最具表现力。

②我们面前似乎出现了似千军万马在奔腾、百万雄师在咆哮的壮阔江面,耸入高空的悬崖峭壁挡住了长江的行程,一层又一层的滔天大浪被激起,它们气势磅礴地冲击着两岸的礁石,又被一层层地击碎成千堆万堆的雪沫,寒气扑面而来,轰鸣声震耳欲聋,大地瑟瑟颤抖……

③作者为我们描绘出了一幅雄奇险峻、惊心动魄的画面,营造出雄浑壮阔的意境;

④这些环境恰恰就是英雄当年活动的典型环境,作者也是用这些夸张了的景物来渲染磅礴宏伟气势、衬托人物的英雄气概。“乱” 、 “穿” 写出岩峰错列,直插云霄的态势。

“惊” 写出浪涛的惊人的汹涌澎湃。

“拍” 传神地写出了巨浪猛烈地冲击着岩石的情状,就好像是有意而为之。

“卷”形象生动地写出了水势的汹涌,场面的宏阔。夸张 对偶 比喻 赤壁美景的特点是:“雄奇险峻,雄浑壮阔”。乱:岩石山崖险怪穿:山崖陡峭高峻惊:江水之汹涌拍:惊涛力度之大卷:波涛气势之大渲染磅礴

宏伟的气势突破重点——借景抒情 4.面对大江奇景,词人触景生情,发出怎样的感慨?江山如画,一时多少豪杰。“江山如画,一时多少豪杰。”这两句在全篇中起什么作用? 本句对景抒情,起到承上启下的作用。

“江山如画”是对前面所写景物的总括,将这些具体景物收拢起来,成为一幅雄浑壮美的图画;

“一时多少豪杰”启下,由写景转为写人,引出对周瑜的具体刻画。三、展想象,塑形象作者从哪些角度来刻画周瑜这一形象的?表现了周瑜怎样的形象特点?下阕:风流儒将

英雄周瑜小乔初嫁

生活细事 年青有为雄姿英发形象气质英俊潇洒羽扇纶巾服饰装扮 风流儒雅谈 笑 间语言神态 自信从容樯橹灰飞烟灭侧面烘托丰功伟绩 作者从哪几个角度描写周瑜的?表现周瑜怎样的形象特点? 苏轼为何要插入“小乔初嫁了”这一生活细节?①说明年轻有为。②以美人衬托英雄。四、析主题,悟情感 1、赤壁之战中,有那么多的英雄,包括我们在《赤壁赋》中作者极力歌颂的“一世之雄”曹操,作者为什么只对周瑜钟爱有加?这寄寓着作者怎样的思想感情?与最后几句的感慨有何关系?

作者没写刘备,是因为刘备太严肃,年纪也不小了;没有写曹操是因为曹操在这次战争中最终以失败告终;没有写诸葛亮是因为诸葛亮太完美了,完美得叫人无法望其项背,此外诸葛亮“出师未捷身先死”的悲剧性结局,既不符合前面雄壮的景物描写特征,其伤感与悲凉也会超越后文的“一尊还酹江月”。

作者通过周瑜这一形象,可以很自然地使读者联想到作者本人,壮志未酬、贬官黄州,两鬓斑白、无所建树,不免悲从中来,发出“人生如梦”的感慨。 周瑜 34岁 苏轼 47岁 美女相伴 婚姻 屡遭不幸

英俊儒雅 外表 早生华发

东吴都督 职位 团练副使

功成名就 际遇 屡遭贬谪(壮志难酬)

少年得志 功绩 年老无成怀古伤今 苏轼用精炼的几句话,便血肉丰满地刻画出周瑜儒雅风流、文武双全的“豪杰”形象。 这时的苏轼,依然踌躇满志,渴望像周瑜那样建功立业。而他面对的却是不幸的遭遇。苏轼满怀悲愤吟啸道 故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。2、“人生如梦,一尊还酹江月”,与《赤壁赋》中的哪些语句表达的情感有相似之处?联系全词内容及作者的生平,谈谈你对作者思想感情的理解。你觉得作者此时悲观消极吗?

①这两句与《前赤壁赋》中的“惟江上之清风,与山间之明月有,耳得之而为声,目遇之而成色,取之不尽,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾子与子之所共适”所表达的感情有相似之处。 ②联系全词内容来看,诗人在上阕中描绘了一幅雄伟壮丽的赤壁江山图,字里行间饱含着对祖国壮丽河山的热爱,其实更是作者旷达胸襟的体现;下阕又集中笔力刻画出少年英雄的周郎形象,抒发了作者对功业早成的周郎的仰慕、向往,借此表达自己年岁将老、壮志难酬的无限感慨和悲叹。

③在这种意义上,“人生如梦”不是一般虚无的消极,而是对时光疾逝、功业不成、“早生华发”的感喟,多少有些低沉,但与其说是消极,还不如理解为作者借“酹江月”寻找到了一处宣泄苦闷的出口。最后的这一举动,传达出的是一种与山河、明月、自然完全融合的达观、超脱、豁然情怀。作者情感梳理:①雄浑壮阔之境,寓旷达豪迈胸襟。

②塑年轻英俊的周瑜形象,寄仰慕向往之情。

③以古人自比,抒年岁将老、壮志难酬的无限悲叹。

④人生如梦,早生华发,慨叹岁月无情而功业无成的伤感。

⑤以酒酹月,借酒抒怀,传达与山河明月同在,与自然完全融合的达观、超脱、豁然情怀。

因此,对苏轼在这首词中的情感倾向,历来有两种分歧:一种理解是此时苏轼善于自我解脱,自解自慰,比较达观;另一种理解是此时的苏轼有些消沉,愤懑无法排解,只好寄情山水。 五、评词作,知手法 1、下列是关于苏轼词的诗论,同学们结合试论深入地理解苏轼词“豪放”的风格。探讨:《念奴娇·赤壁怀古》是怎样营造出这种豪放、壮阔的意境的?

①东坡在玉堂日,有幕士善歌,因问:“我词何如柳七?”对曰:“柳郎词只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’;学士词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”东坡为之绝倒。

②苏辛,词中之狂。

③东坡之词旷,稼轩之词豪。无二人之胸襟而学其词,犹东施之效捧心也。

④读东坡、稼轩词,须观其雅量高致,有伯夷、柳下惠之风。

(以上②③④则摘自王国维《人间词话》)词先是描绘一幅雄伟奇峻的赤壁江山图;接着塑造了英姿勃发、才华过人、建立了赫赫战功的古代英雄周瑜的形象;最后直抒“人生如梦”的苍凉慨叹,以及“一尊还酹江月”的豪举,融景物描写、人物刻画、情感抒发为一体,营造出一种壮阔、雄浑的和谐意境,不愧为“豪放派”的代表作。2.本词最重要的艺术技巧有哪些?①烘托:以“千古风流人物”引出赤壁之战时的“一时多少豪杰”烘托作者心中的英雄人物周瑜。

②对比映衬:以周瑜的“雄姿英发”对比映衬作者的“早生华发”,以周瑜的少年得志对比映衬作者的壮志未酬。

③虚实结合:眼前实景与赤壁之战的战场虚实结合。消极?精神情感的自由

洒脱旷达的情怀如何理解“人生如梦”。合作探究导思点拨 求异创新 1)——被捕入狱,谪居黄州,对他的打击是巨大的。在他看来是怀才不遇,遭人陷害,并使他壮志难酬。“人生如梦”两句,正是这种身受迫害、怀才不遇和壮志难酬的悲愤,一种无人理解而寄托于江月的旷达。导思点拨 求异创新 2)——“人生如梦”两句是诗人由江山人物的推移和自己“早生华发”的对比中发出的。长江依旧,英雄已逝;幼时壮志犹在,而今年近“知命”,“早生华发”,就不能不感到人生的短暂与万事皆休的悲凉。这是一种人之常情,怎能说是消极的呢?导思点拨 求异创新 3)——这种感慨,是由追慕古代英雄引起的。和周瑜那么年轻就建立了赫赫战功而千古流芳比较起来,就不能不激起自己一种老之将至而壮志难酬的深沉苦闷,就不能不感到自己的渺小与惭愧。这种与英雄对比自愧功业无成的伤感,不正包含一种积极向上的精神吗?绘奇景:雄伟壮阔颂周瑜:功成名就发感慨:壮志难酬怀古伤今课堂小结课文小结 苏轼面对滚滚大江,看到赤壁形胜,怀想豪杰周瑜,感叹长江依旧,英雄已逝。自己虽壮志犹在,而今却“早生华发”。“人生如梦”两句,是这种怀才不遇的悲愤,也是一种人生短暂的悲凉,更是一种无人理解而寄托于江月的旷达。苏轼与英雄对比,感到自己的渺小与惭愧,不正包含一种积极向上的精神吗?可见,他并不甘于消沉,故以酒祭月,豪情尽显。 请同学们比较一下苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》和《雨霖铃》的写景、抒情与风格。 念奴娇·赤壁怀古 大江东去,浪淘尽,千古风

流人物。故垒西边,人道是,三

国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍

岸,卷起千堆雪。江山如画,一

时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,

雄姿英发。羽扇纶(Guān)巾,谈

笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,

多情应笑我,早生华发。人生如

梦,一尊还酹(Lèi)江月。 寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨

初歇。都门帐饮无绪,留恋处,

兰舟催发。执手相看泪眼,竟无

语凝噎。念去去千里烟波,暮霭

沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪冷

落清秋节。今宵酒醒何处,杨柳

岸晓风残月。此去经年,应是良

辰美景虚设。便纵有千种风情,

更与何人说。 雨霖铃课堂学习效果检查寒蝉 长亭 骤雨

杨柳 晓风 残月大江 浪 乱石

惊涛 樯橹 执手相看泪眼,竟无语凝噎。早生华发,人生如梦审美标准:

以阳刚为美

大气粗犷审美标准:

以阴柔为美

具体细腻内容:个人情愁

闺情羁旅 离怨相思

方式: 多含蓄婉转内容:广泛

家国功业 豪情壮志

方式:多铺陈直抒格律 严守格律 自由突破

风格 委婉绮丽 恢宏沉郁 对人生对历史的看法:

追慕古人 建功立业

人生如梦 功业无成

积极进取(儒)消极悲观(道)矛盾定 风 波 这是一首记事抒怀之作,

元丰五年(1082年), 苏轼因“乌台诗案”被贬黄州(今湖北省黄冈县),偏居荒野,躬耕自乐。是年春,诗人至黄冈东南三十里的新购田地,归途遇雨,心有所感,遂赋此词 。苏东坡创设情境 读 出 节 奏 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

品味语言,鉴赏形象 “莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”刻画了怎样的抒情主体形象?画线的词语表现了词人怎样的精神? 这几句话描写了一个穿着草鞋,拄着竹杖,迎着疾风骤雨,缓缓而行,时而吟唱时而又长啸的潇洒旷达的抒情主体形象,“莫听”、“何妨”、“谁怕”是关键词,写出了词人在“同行皆狼狈”,其“独不觉”,欣然前行的独立人格精神。合作探究解词释句,整体感知莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。吟唱长啸,表现泰然自若的情态形容微寒草鞋指遇雨的处所 记叙出游时途中遇雨的一件小事,表达作者洒脱、放达的人生态度。 “竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”,是如何以小见大的??

明确:词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。“一蓑烟雨任平生”,此句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。???? ? “一蓑烟雨任平生”表现了怎样的品质? 自己平生任由各种各样的风吹雨打都是无所畏惧的,表现了词人无惧苦难,勇敢前行的意志品质。合作探究学习技巧,分析效果 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的表层含义和深层含义,说说这样写的好处。 这句话的表层含义是回头看狂风大作,骤雨肆虐的情形,现在一切都归于平静;其深层含义是无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦难都会成为过去。这是一语双关的手法,以曲笔抒发情感,从生活小事件中见出人生大哲理。 讨论回首向来萧洒处,归去,也无风雨也无晴。 政治舞台上的晴雨表升沉不定,不如归去,做一个老百姓,过着“也无风雨也无晴”的生活。 只要经得起狂风骤雨的吹打,必然会有清风丽日跟着到来。这是作者在政治生涯中的心理体验。 顺和逆,穷和通,在智者的心目中,都是无所谓的。体现了作者超脱,旷达自适,但并不颓丧沉沦的态度。 诗人被贬黄州,为什么内心还会感到轻松呢?“得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。” ——苏东坡《答李端书》 因为可以过一种没有官场束缚的无拘无束的生活,所以内心轻松。 在《定风波》中,作者通过途中遇雨这件生活小事,表达了自己怎样的生活态度?对此,你有什么看法?

作者实际上以自然风雨来隐喻人生风雨,表明自己对各种政治打击和迫害已遇变不惊 ,见怪不怪了,表达了作者洒脱的人生态度。文本赏析上阕:冒雨徐行时的景物和随想

面对苦难豪迈坚定

下阙:雨过天晴后的景象和感受

超脱淡泊豪放词特点情感内容:多表达对国计民生的关心,壮志难酬的苦闷情感特征:大气磅礴

气势雄壮

写景特征:大处着笔、视野开阔

气象恢宏抒情特点:慷慨激昂、直抒胸臆一泻千里课堂小结明代洪应明《菜根谭》中有一副对联:

荣辱不惊,任庭前花开花落;

去留无意,看天边云卷云舒。 古 城 黄 州走近黄州 寻访苏轼迁移拓展探究要点 分析苏轼黄州期间的作品,

了解苏轼的心路历程,把握他不

同阶段的情感态度和思想变化。环节一:作品之“精神气质篇”

故国神游,多情应笑我、早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

多愁善感的苏轼 何妨吟啸且徐行,谁怕,一蓑烟雨任平生。 豪迈旷达的苏轼 月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 诗意理想的苏轼 且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。” 清醒现实的苏轼 诗意理想的苏轼 清醒现实的苏轼 多愁善感的苏轼 豪迈旷达的苏轼环节二:人生之“情感态度篇” 卜算子·黄州定惠院寓居作 缺月挂疏桐,漏断人初静。时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。 西江月?· 中秋

世事一场大梦,人生几度秋凉。夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。初到黄州 苦闷自伤 缥渺孤鸿影满庭芳

蜗角虚名,蝇头微利,算来着甚干忙。 事皆前定,谁弱又谁强。 且趁闲身未老,须放我、些子疏狂。 百年里,浑教是醉,三万六千场。 思量,能几许?

忧愁风雨,一半相妨。 又何须抵死,说短论长。 幸对清风皓月,苔茵展、云幕高张。 江南好,千钟美酒,一曲《满庭芳》。 临江仙

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。黄州中期 平和淡泊 江海寄馀生 水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺

落日绣帘卷,亭下水连空。 知君为我新作,窗户湿青红。 长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿。 认得醉翁语:“山色有无中。” 一千顷,都镜净,倒碧峰。 忽然浪起,掀舞一叶白头翁。 堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。 一点浩然气,千里快哉风。 定风波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春寒吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 豪放旷达 烟雨任平生 黄州后期

旷达?

与李白相比,苏轼少了几分 ,多了几分 ;

与稼轩相比,少了几分 ,多了几分 。桀骜不逊隐忍平和 与杜甫相比,苏轼少了几分沉郁愁苦,

多了几分超然达观;慷慨激昂淡定从容示例 人的一生,不论他处于什么朝代,都难免会遭受风雨、不幸和打击。正所谓“人生不如意者十之八九”。可以说,只要生活,就有可能遭受“风雨”,就有可能遭遇不幸。怎样面对人生道路上的风风雨雨,怎样面对人生的种种不幸?当我们无法排解时,就让我们诉诸内心、诉诸文字。白居易说过“无论海角与天涯,大抵心安即是家”;庄子也说过“顺适自然,则无物不可观,无物不可乐。”苏轼的洒脱正是他寄托于内心,从中寻找到平衡点,这也正是我国传统文化在他身上的体现。懂得了这一点,我们便了解了与生活和谐相处的真谛。