华师大版七年级下第四章第一节土壤的组成和利用(浙江省宁波市)

文档属性

| 名称 | 华师大版七年级下第四章第一节土壤的组成和利用(浙江省宁波市) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2008-03-02 23:07:00 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。闭书思考与交流我们学习哪些相关内容呢?哪一层是土壤?

土壤 里面有什么?

土壤的组成

土壤的分类

土壤的形成?(腐殖质)

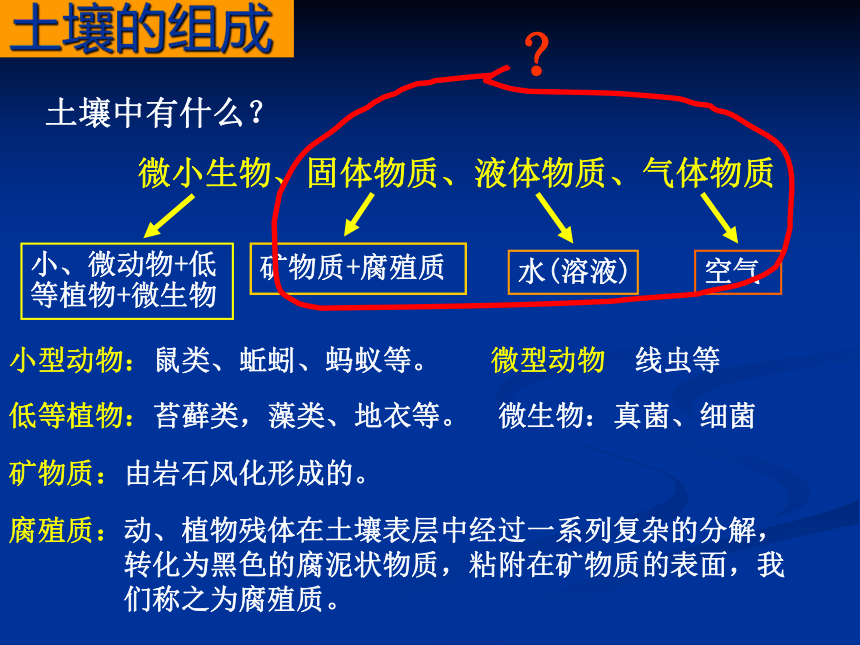

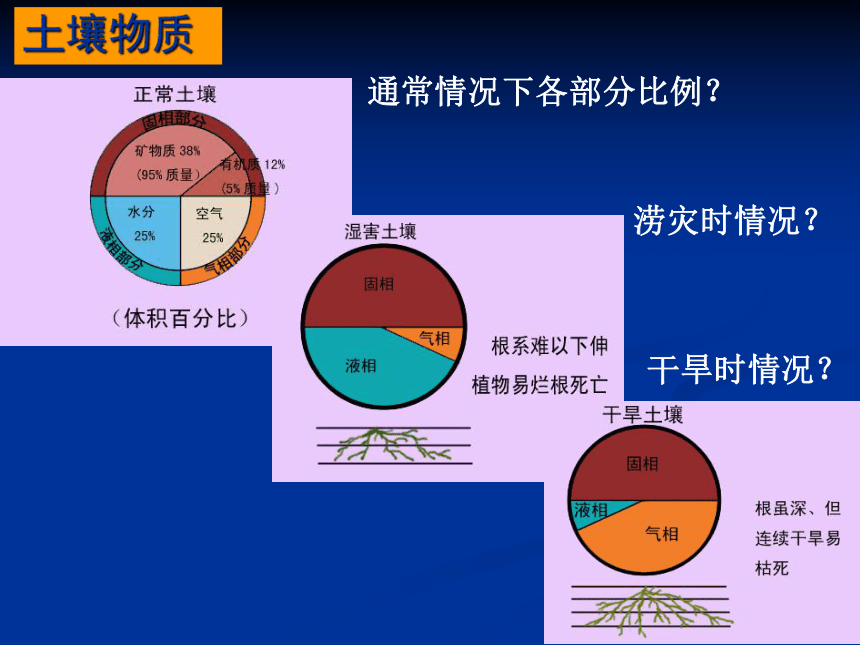

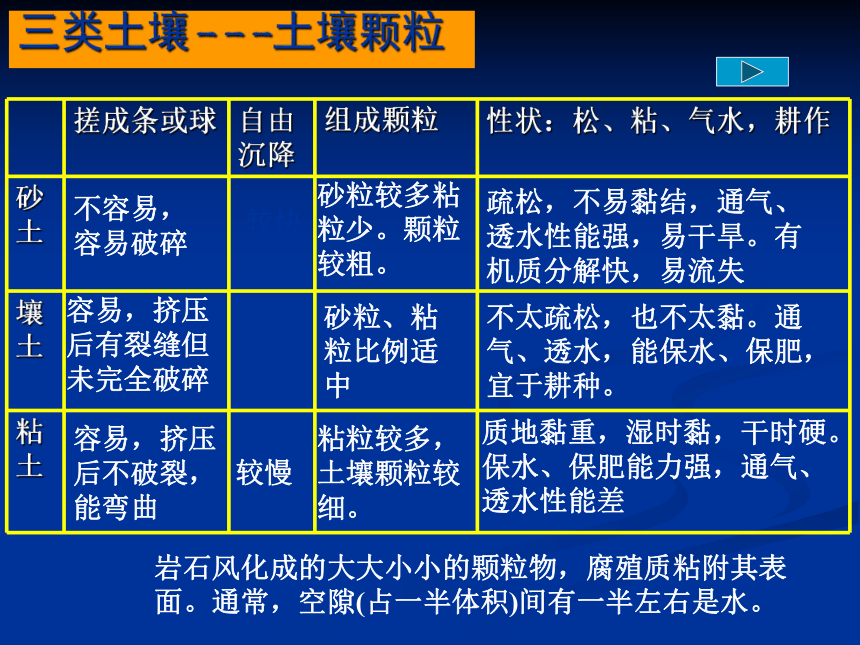

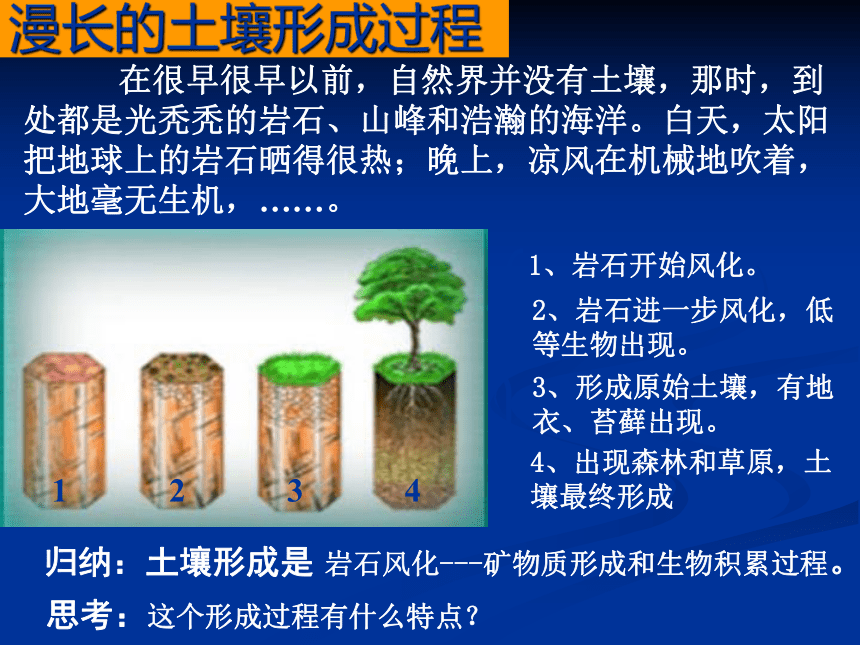

土壤的作用(对植物)?微小生物、固体颗粒、液体、气体?矿物质颗粒大小的比例土壤的组成土壤中有什么?微小生物、固体物质、液体物质、气体物质小、微动物+低等植物+微生物矿物质+腐殖质水(溶液)空气小型动物:鼠类、蚯蚓、蚂蚁等。 微型动物:线虫等低等植物:苔藓类,藻类、地衣等。 微生物:真菌、细菌矿物质:由岩石风化形成的。腐殖质:动、植物残体在土壤表层中经过一系列复杂的分解,转化为黑色的腐泥状物质,粘附在矿物质的表面,我们称之为腐殖质。?土壤物质通常情况下各部分比例?涝灾时情况?干旱时情况?问题:三类土壤---土壤颗粒不容易,容易破碎容易,挤压后有裂缝但未完全破碎容易,挤压后不破裂,能弯曲较快较慢砂粒、粘粒比例适中砂粒较多粘粒少。颗粒较粗。粘粒较多,土壤颗粒较细。疏松,不易黏结,通气、透水性能强,易干旱。有机质分解快,易流失不太疏松,也不太黏。通气、透水,能保水、保肥,宜于耕种。质地黏重,湿时黏,干时硬。保水、保肥能力强,通气、透水性能差岩石风化成的大大小小的颗粒物,腐殖质粘附其表面。通常,空隙(占一半体积)间有一半左右是水。漫长的土壤形成过程 在很早很早以前,自然界并没有土壤,那时,到处都是光秃秃的岩石、山峰和浩瀚的海洋。白天,太阳把地球上的岩石晒得很热;晚上,凉风在机械地吹着,大地毫无生机,……。2、岩石进一步风化,低 等生物出现。1、岩石开始风化。3、形成原始土壤,有地 衣、苔藓出现。4、出现森林和草原,土 壤最终形成归纳:土壤形成是思考:这个形成过程有什么特点?1 2 3 4岩石风化---矿物质形成和生物积累过程。1、土壤里面有_______、_______、_______和_______。

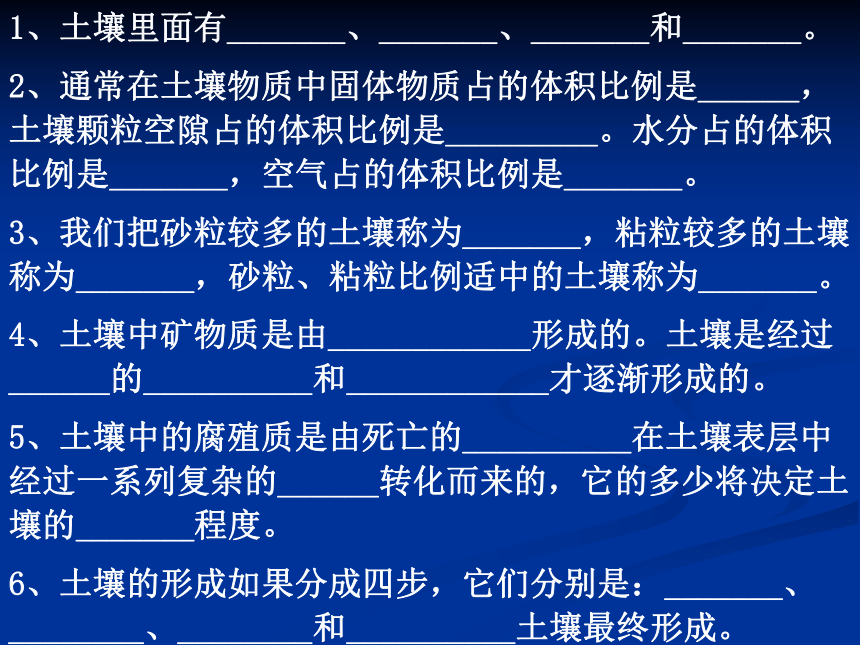

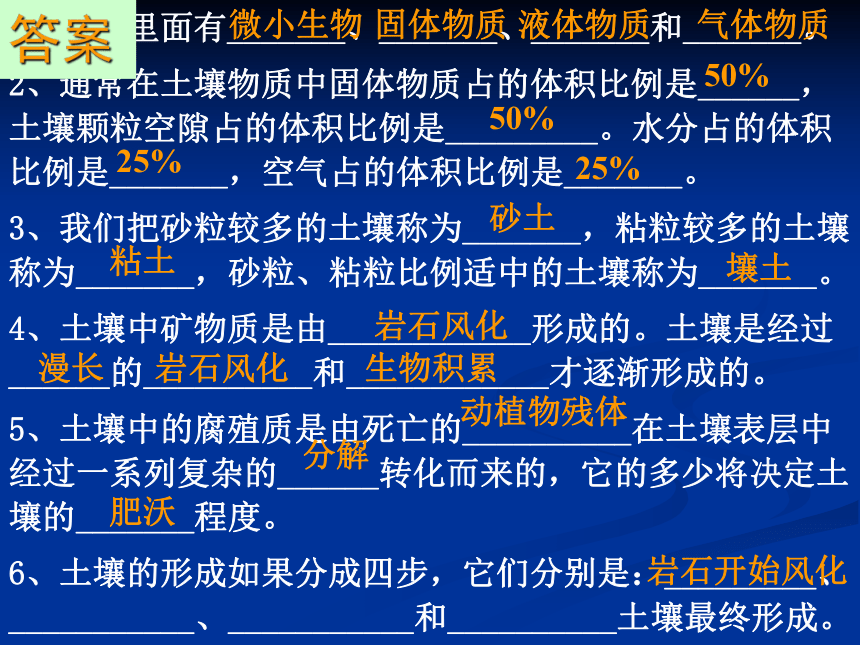

2、通常在土壤物质中固体物质占的体积比例是______,土壤颗粒空隙占的体积比例是_________。水分占的体积比例是_______,空气占的体积比例是_______。

3、我们把砂粒较多的土壤称为_______,粘粒较多的土壤称为_______,砂粒、粘粒比例适中的土壤称为_______。

4、土壤中矿物质是由____________形成的。土壤是经过______的__________和____________才逐渐形成的。

5、土壤中的腐殖质是由死亡的__________在土壤表层中经过一系列复杂的______转化而来的,它的多少将决定土壤的_______程度。

6、土壤的形成如果分成四步,它们分别是:_______、________、________和__________土壤最终形成。1、土壤里面有_______、_______、_______和_______。

2、通常在土壤物质中固体物质占的体积比例是______,土壤颗粒空隙占的体积比例是_________。水分占的体积比例是_______,空气占的体积比例是_______。

3、我们把砂粒较多的土壤称为_______,粘粒较多的土壤称为_______,砂粒、粘粒比例适中的土壤称为_______。

4、土壤中矿物质是由____________形成的。土壤是经过______的__________和____________才逐渐形成的。

5、土壤中的腐殖质是由死亡的__________在土壤表层中经过一系列复杂的______转化而来的,它的多少将决定土壤的_______程度。

6、土壤的形成如果分成四步,它们分别是:_________、___________、___________和__________土壤最终形成。答案微小生物固体物质液体物质气体物质50%50%25%25%砂土粘土壤土岩石风化漫长 岩石风化 生物积累动植物残体分解肥沃岩石开始风化2 土壤与植物闭书思考与交流土壤与植物的关系?支撑的平台,水分,养分,空气 实验设计:探究不同土壤、水分对植物生长的影响有助于岩石风化、腐殖质形成减少流水、风力对土壤的侵蚀。减少水土流失。思考与阅读1、施化肥有什么作用? 经常施用好吗?答:给土壤提供养分,但长期和单一地施用化肥,会使土壤的腐殖质得不到补充,团粒结构破坏,土壤变贫瘠。容易积水通气性差,土壤容易板结。2、水土流失速度比较(林地、草地、耕地和裸地)?

3、黄土高原的水土流失原因?如何修复?土壤污染的危害①植物通过根系,动物通过毛细血管作用,把毒物浓缩,并通过食物链逐级积累。污染物在生物体中的富集现象。 例1、海水中汞的浓度为0.0001mg/L时,浮游生物体内的汞含量可达0.01-0.002mg/L,小鱼体内可达0.2-0.5mg/L,大鱼体内可达1-5mg/L,大鱼体内的汞比海水含汞量会高1万-6万倍。 例3、某一土壤中检出镉的含量为0.4 μg/Kg,生产出的大米中镉的含量达1-3.2 μg/Kg,远高于人类食用的安全标准。 例2、研究人员在某一湖泊中检测到水中的DDT含量为0.02μg/L,而水生浮游生物中的DDT 含量为5.1μg/L,鱼贝类中的DDT含量高达2500 μg/L。②越在食物链的上一级(高营养级),积累的污染物越多。化学性质稳定的如何防止污染保护土壤积累漫长治理困难预防为主控制和消除工业“三废”的排放

控制化学农药的使用

科学合理使用化学肥料

加强污水灌溉区的监测与管理理化处理困难

重视植物修复植物提取

植物降解

植物固定保护土壤植物缓解净化土壤重金属污染资料 汞:汞对植物的危害因作物的种类和生育而异。汞在一定浓度下使作物减产,在较高浓度下甚至使作物死亡。不同植物对汞吸收能力是:针叶植物>落叶植物,水稻>玉米>小麦,叶菜类>根菜类>果菜类。

镉:镉主要来源于镉矿、镉冶炼厂,镉工业废水灌溉农田也是镉污染的重要来源。镉对农业最大的威胁是产生“镉米”、“镉菜”等,进入人体后使人得骨痛病。另外,镉会损伤肾小管,出现糖尿病,引起血压升高,出现心血管病,甚至致癌、致畸。

铅:铅是土壤污染较普遍的元素。铅对植物的危害表现为叶绿素下降,阻碍植物的呼吸及光合作用。谷类作物吸铅量较大,钽多数集中在根部。因此铅污染的土壤所产生禾谷类茎秆不宜作饲料。铅对动物的危害则是累积中毒。导致对全身器官产生危害。重金属污染资料 铬:铬的污染源主要是电镀、制革废水、铬渣等。植物吸收铬约95%留在根部。据研究,低浓度的Cr6+能提高植物体内酶活性与葡萄糖含量,高浓度时则阻碍水分和营养向上部输送,并破坏代谢作用。铬对人体与动物也是有利有弊。人体中含铬过低会产生食欲减退症状。但饮用水超标400倍时,会发生口角糜烂、腹泻、消化紊乱等症状。

砷:土壤砷污染主要来自大气降尘与含砷农药。燃煤是大气中砷的主要污染源。砷对植物危害的最初症状是叶片卷曲枯委,进一步是根系发育受阻,最后是植物根、茎、叶全部枯死。砷对人体危害很大,它能使红血球溶解,破坏正常生理功能,甚至致癌等。有机污染物(农药)有机汞农药:有机汞农药多为杀菌剂,在土壤中的半衰期为10~30年。常用的有机汞杀菌剂有西力生(氯化乙基汞)、赛力散(醋酸苯汞)、富民隆(磺胺汞)和谷仁乐生(磷酸乙基汞)。有机汞农药进 入土壤后逐渐被分解为无机汞,可保留多少年代,还能转化为甲基汞被植物再吸收。有机汞 对人的毒性,不仅能引起急性中毒,而且可在人体内蓄积,引起慢性中毒。汞中毒主要侵犯神经系统和肝脏,急性汞中毒的主要症状为口内金属味、烦渴、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等 ,慢性汞中毒以头痛、失眠、恶梦等神经系统的症状为主。在食品中的汞90%以上是以甲基 汞的形式存在。我国已于1971年规定有机汞农药不生产、不进口、不使用 有机氯农药:有机氯农药具有高度的化学、物理和生物学的稳定性,半衰期长达数年,在自然界极难分解。由于有机氯农药的脂溶性强,在食品加工过程中经单纯的洗涤不能去除。有机氯农药容易在人体内蓄积,污染食品只存在慢性毒性作用,主要表现在侵害肝、肾及神经系统,动物实验证实有致畸、致癌作用。在很多国家已相继被禁用,我国1983年停止生产,1984年停止使用这类农药。

有机磷农药:是继有机氯农药以后被广泛使用的一类农药,目前生产使用的至少有60余种,使用的多为高效低毒低残留的品种如:乐果、敌百虫、杀螟松、倍硫磷,还有毒性极低的马拉硫磷、双硫磷、氯硫磷、锌硫磷、碘硫磷、地亚农、灭蜈松等,有机磷农药化学性质不稳定,在自然界极易分解,污染食品后残留时间较短,所以,慢性毒性较为少见。对人体的危害以急性毒为主,主要是抑制血液和组织中胆碱酯酶的活性,引起乙酰胆碱在体内大量积聚而出一系列神经中毒症状,如精神错乱、语言失常等。氨基甲酸酯类农药? 氨基甲酸酯类是一种高效、低毒、低残留的农药,有西维因、杀灭威、速灭威、叶蝉散等,除草齐如敌草隆、敌稗也属于这类农药。其毒性与有机磷类似,也是对胆碱酯活性有抑制作 用,但与胆碱酯酶不发生化学反应,与胆碱酯酶形成的疏松复合体能迅速分解,而使胆碱酯 酶恢复活性,因此中毒症状消失快,无迟发性神经毒性。? 除草剂? 除草剂的使用很广泛,品种也逐渐增多,目前,使用较多的除草剂有2,4-滴(苯氧羧酸类) 、除草醚(二苯醚类)、敌稗(酰胺类)、氟乐灵(二硝基苯胺类)、西玛津(均三氮苯类)。多数 除草剂对人畜的急性毒性较低,但除草剂中的某些品种喂饲动物产生的甲状腺肿瘤和其他肿 瘤,应引起卫生部门的警觉,杀草块可引起动物白内障,百草枯可引起人肺部的病理变化。 除草剂主要通过植物吸收,并进行降解和蓄积,造成对食品的污染。 白色污染难以降解(同分解?)有无可降解塑料?有什么危害?

土壤 里面有什么?

土壤的组成

土壤的分类

土壤的形成?(腐殖质)

土壤的作用(对植物)?微小生物、固体颗粒、液体、气体?矿物质颗粒大小的比例土壤的组成土壤中有什么?微小生物、固体物质、液体物质、气体物质小、微动物+低等植物+微生物矿物质+腐殖质水(溶液)空气小型动物:鼠类、蚯蚓、蚂蚁等。 微型动物:线虫等低等植物:苔藓类,藻类、地衣等。 微生物:真菌、细菌矿物质:由岩石风化形成的。腐殖质:动、植物残体在土壤表层中经过一系列复杂的分解,转化为黑色的腐泥状物质,粘附在矿物质的表面,我们称之为腐殖质。?土壤物质通常情况下各部分比例?涝灾时情况?干旱时情况?问题:三类土壤---土壤颗粒不容易,容易破碎容易,挤压后有裂缝但未完全破碎容易,挤压后不破裂,能弯曲较快较慢砂粒、粘粒比例适中砂粒较多粘粒少。颗粒较粗。粘粒较多,土壤颗粒较细。疏松,不易黏结,通气、透水性能强,易干旱。有机质分解快,易流失不太疏松,也不太黏。通气、透水,能保水、保肥,宜于耕种。质地黏重,湿时黏,干时硬。保水、保肥能力强,通气、透水性能差岩石风化成的大大小小的颗粒物,腐殖质粘附其表面。通常,空隙(占一半体积)间有一半左右是水。漫长的土壤形成过程 在很早很早以前,自然界并没有土壤,那时,到处都是光秃秃的岩石、山峰和浩瀚的海洋。白天,太阳把地球上的岩石晒得很热;晚上,凉风在机械地吹着,大地毫无生机,……。2、岩石进一步风化,低 等生物出现。1、岩石开始风化。3、形成原始土壤,有地 衣、苔藓出现。4、出现森林和草原,土 壤最终形成归纳:土壤形成是思考:这个形成过程有什么特点?1 2 3 4岩石风化---矿物质形成和生物积累过程。1、土壤里面有_______、_______、_______和_______。

2、通常在土壤物质中固体物质占的体积比例是______,土壤颗粒空隙占的体积比例是_________。水分占的体积比例是_______,空气占的体积比例是_______。

3、我们把砂粒较多的土壤称为_______,粘粒较多的土壤称为_______,砂粒、粘粒比例适中的土壤称为_______。

4、土壤中矿物质是由____________形成的。土壤是经过______的__________和____________才逐渐形成的。

5、土壤中的腐殖质是由死亡的__________在土壤表层中经过一系列复杂的______转化而来的,它的多少将决定土壤的_______程度。

6、土壤的形成如果分成四步,它们分别是:_______、________、________和__________土壤最终形成。1、土壤里面有_______、_______、_______和_______。

2、通常在土壤物质中固体物质占的体积比例是______,土壤颗粒空隙占的体积比例是_________。水分占的体积比例是_______,空气占的体积比例是_______。

3、我们把砂粒较多的土壤称为_______,粘粒较多的土壤称为_______,砂粒、粘粒比例适中的土壤称为_______。

4、土壤中矿物质是由____________形成的。土壤是经过______的__________和____________才逐渐形成的。

5、土壤中的腐殖质是由死亡的__________在土壤表层中经过一系列复杂的______转化而来的,它的多少将决定土壤的_______程度。

6、土壤的形成如果分成四步,它们分别是:_________、___________、___________和__________土壤最终形成。答案微小生物固体物质液体物质气体物质50%50%25%25%砂土粘土壤土岩石风化漫长 岩石风化 生物积累动植物残体分解肥沃岩石开始风化2 土壤与植物闭书思考与交流土壤与植物的关系?支撑的平台,水分,养分,空气 实验设计:探究不同土壤、水分对植物生长的影响有助于岩石风化、腐殖质形成减少流水、风力对土壤的侵蚀。减少水土流失。思考与阅读1、施化肥有什么作用? 经常施用好吗?答:给土壤提供养分,但长期和单一地施用化肥,会使土壤的腐殖质得不到补充,团粒结构破坏,土壤变贫瘠。容易积水通气性差,土壤容易板结。2、水土流失速度比较(林地、草地、耕地和裸地)?

3、黄土高原的水土流失原因?如何修复?土壤污染的危害①植物通过根系,动物通过毛细血管作用,把毒物浓缩,并通过食物链逐级积累。污染物在生物体中的富集现象。 例1、海水中汞的浓度为0.0001mg/L时,浮游生物体内的汞含量可达0.01-0.002mg/L,小鱼体内可达0.2-0.5mg/L,大鱼体内可达1-5mg/L,大鱼体内的汞比海水含汞量会高1万-6万倍。 例3、某一土壤中检出镉的含量为0.4 μg/Kg,生产出的大米中镉的含量达1-3.2 μg/Kg,远高于人类食用的安全标准。 例2、研究人员在某一湖泊中检测到水中的DDT含量为0.02μg/L,而水生浮游生物中的DDT 含量为5.1μg/L,鱼贝类中的DDT含量高达2500 μg/L。②越在食物链的上一级(高营养级),积累的污染物越多。化学性质稳定的如何防止污染保护土壤积累漫长治理困难预防为主控制和消除工业“三废”的排放

控制化学农药的使用

科学合理使用化学肥料

加强污水灌溉区的监测与管理理化处理困难

重视植物修复植物提取

植物降解

植物固定保护土壤植物缓解净化土壤重金属污染资料 汞:汞对植物的危害因作物的种类和生育而异。汞在一定浓度下使作物减产,在较高浓度下甚至使作物死亡。不同植物对汞吸收能力是:针叶植物>落叶植物,水稻>玉米>小麦,叶菜类>根菜类>果菜类。

镉:镉主要来源于镉矿、镉冶炼厂,镉工业废水灌溉农田也是镉污染的重要来源。镉对农业最大的威胁是产生“镉米”、“镉菜”等,进入人体后使人得骨痛病。另外,镉会损伤肾小管,出现糖尿病,引起血压升高,出现心血管病,甚至致癌、致畸。

铅:铅是土壤污染较普遍的元素。铅对植物的危害表现为叶绿素下降,阻碍植物的呼吸及光合作用。谷类作物吸铅量较大,钽多数集中在根部。因此铅污染的土壤所产生禾谷类茎秆不宜作饲料。铅对动物的危害则是累积中毒。导致对全身器官产生危害。重金属污染资料 铬:铬的污染源主要是电镀、制革废水、铬渣等。植物吸收铬约95%留在根部。据研究,低浓度的Cr6+能提高植物体内酶活性与葡萄糖含量,高浓度时则阻碍水分和营养向上部输送,并破坏代谢作用。铬对人体与动物也是有利有弊。人体中含铬过低会产生食欲减退症状。但饮用水超标400倍时,会发生口角糜烂、腹泻、消化紊乱等症状。

砷:土壤砷污染主要来自大气降尘与含砷农药。燃煤是大气中砷的主要污染源。砷对植物危害的最初症状是叶片卷曲枯委,进一步是根系发育受阻,最后是植物根、茎、叶全部枯死。砷对人体危害很大,它能使红血球溶解,破坏正常生理功能,甚至致癌等。有机污染物(农药)有机汞农药:有机汞农药多为杀菌剂,在土壤中的半衰期为10~30年。常用的有机汞杀菌剂有西力生(氯化乙基汞)、赛力散(醋酸苯汞)、富民隆(磺胺汞)和谷仁乐生(磷酸乙基汞)。有机汞农药进 入土壤后逐渐被分解为无机汞,可保留多少年代,还能转化为甲基汞被植物再吸收。有机汞 对人的毒性,不仅能引起急性中毒,而且可在人体内蓄积,引起慢性中毒。汞中毒主要侵犯神经系统和肝脏,急性汞中毒的主要症状为口内金属味、烦渴、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等 ,慢性汞中毒以头痛、失眠、恶梦等神经系统的症状为主。在食品中的汞90%以上是以甲基 汞的形式存在。我国已于1971年规定有机汞农药不生产、不进口、不使用 有机氯农药:有机氯农药具有高度的化学、物理和生物学的稳定性,半衰期长达数年,在自然界极难分解。由于有机氯农药的脂溶性强,在食品加工过程中经单纯的洗涤不能去除。有机氯农药容易在人体内蓄积,污染食品只存在慢性毒性作用,主要表现在侵害肝、肾及神经系统,动物实验证实有致畸、致癌作用。在很多国家已相继被禁用,我国1983年停止生产,1984年停止使用这类农药。

有机磷农药:是继有机氯农药以后被广泛使用的一类农药,目前生产使用的至少有60余种,使用的多为高效低毒低残留的品种如:乐果、敌百虫、杀螟松、倍硫磷,还有毒性极低的马拉硫磷、双硫磷、氯硫磷、锌硫磷、碘硫磷、地亚农、灭蜈松等,有机磷农药化学性质不稳定,在自然界极易分解,污染食品后残留时间较短,所以,慢性毒性较为少见。对人体的危害以急性毒为主,主要是抑制血液和组织中胆碱酯酶的活性,引起乙酰胆碱在体内大量积聚而出一系列神经中毒症状,如精神错乱、语言失常等。氨基甲酸酯类农药? 氨基甲酸酯类是一种高效、低毒、低残留的农药,有西维因、杀灭威、速灭威、叶蝉散等,除草齐如敌草隆、敌稗也属于这类农药。其毒性与有机磷类似,也是对胆碱酯活性有抑制作 用,但与胆碱酯酶不发生化学反应,与胆碱酯酶形成的疏松复合体能迅速分解,而使胆碱酯 酶恢复活性,因此中毒症状消失快,无迟发性神经毒性。? 除草剂? 除草剂的使用很广泛,品种也逐渐增多,目前,使用较多的除草剂有2,4-滴(苯氧羧酸类) 、除草醚(二苯醚类)、敌稗(酰胺类)、氟乐灵(二硝基苯胺类)、西玛津(均三氮苯类)。多数 除草剂对人畜的急性毒性较低,但除草剂中的某些品种喂饲动物产生的甲状腺肿瘤和其他肿 瘤,应引起卫生部门的警觉,杀草块可引起动物白内障,百草枯可引起人肺部的病理变化。 除草剂主要通过植物吸收,并进行降解和蓄积,造成对食品的污染。 白色污染难以降解(同分解?)有无可降解塑料?有什么危害?

同课章节目录

- 第1章 水

- 1 地球上的水

- 2 水的三态变化

- 3 水是常用的溶剂

- 4 配制溶液

- 5 水的组成

- 6 水资源的利用和保护

- 第2章 空气

- 1 空气的存在

- 2 空气的成分

- 3 氧气

- 4 二氧化碳

- 5 保护大气圈

- 第3章 阳光

- 1 太阳辐射能

- 2 阳光的传播

- 3 阳光的组成

- 第4章 土壤

- 1 土壤的组成和性状

- 2 土壤与植物

- 3 人类活动与土壤

- 第5章 生态系统

- 1 种群和群落

- 2 生态系统

- 3 生物圈

- 第6章 动物和人的生殖与发育

- 1 动物的生殖与发育

- 2 人的生殖与发育

- 第7章 植物和微生物的生殖与发育

- 1 绿色开花植物的有性生殖和发育

- 2 种子的萌发和幼苗形成

- 3 植物的无性生殖

- 4 细菌和真菌的繁殖