第14课 明朝的统治课件

图片预览

文档简介

课件23张PPT。, 第三单元

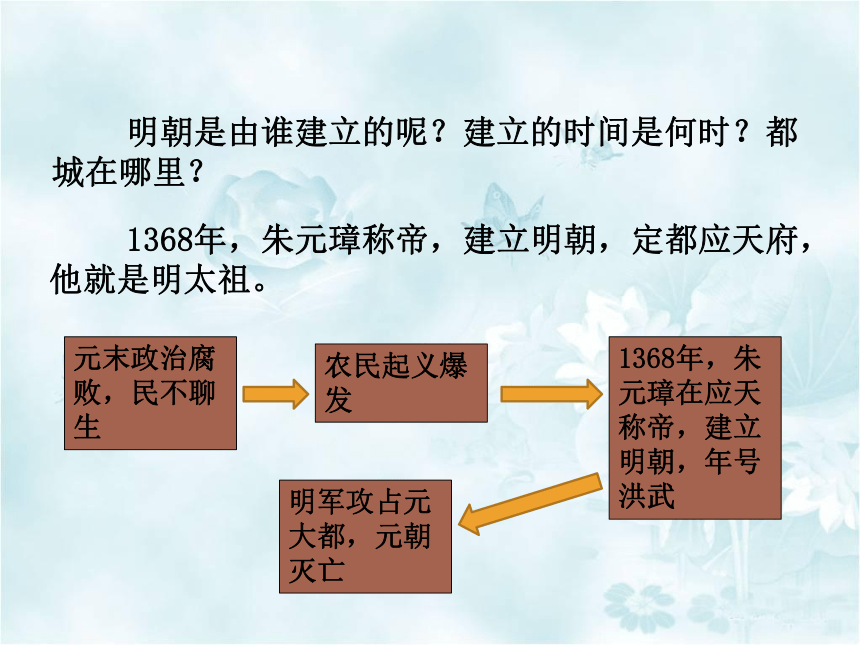

第14课 明朝的统治朱元璋——明朝的建立者一、明朝的建立 阅读教材第66页内容,找出元朝灭亡的原因。 元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。1351年,黄河下游地区爆发农民起义。1368年,明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。 明朝是由谁建立的呢?建立的时间是何时?都城在哪里? 1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,他就是明太祖。元末政治腐败,民不聊生农民起义爆发1368年,朱元璋在应天称帝,建立明朝,年号洪武明军攻占元大都,元朝灭亡 历史上像朱元璋这样参加农民起义的开国皇帝还有哪些? 汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀等。二、朱元璋强化皇权1.改革行政机构 朱元璋为了巩固统治,在政治上采取了哪些措施?①在地方,取消行中书省,设立“三司”。先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

②在中央,废除了丞相制度和中书省,提升六部的职权,使六部直接向皇帝负责。为分散兵权,把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部。巩固皇权胡惟庸案官职:丞相

罪名:谋反

牵连3万余人蓝玉案官职:大将军

罪名:谋反

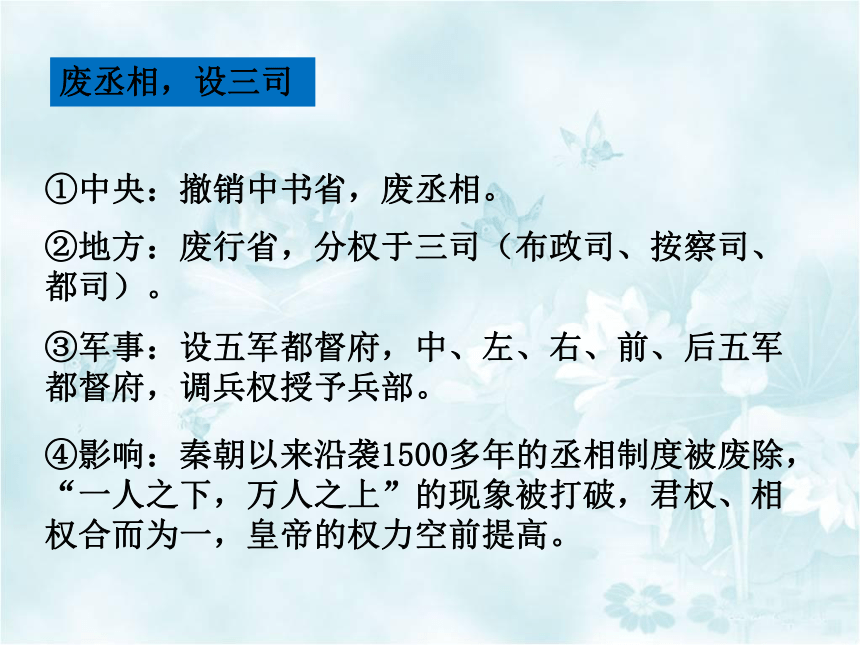

牵连1.5万人 朱元璋为什么要杀害功臣名将? “胡惟庸案”是朱元璋为了解决传统的皇权与相权之间的矛盾,强化皇权所采取的暴力行动。 行省制度始于何时?为什么要废除? 行省制度始于元朝,它统一管辖区域内的行政、财政和军事事务,职权极重,不利于中央集权。所以,明太祖下令废除行中书省,设三司,六部直属中央,达到了中央对地方的严格控制。废丞相,设三司①中央:撤销中书省,废丞相。②地方:废行省,分权于三司(布政司、按察司、都司)。③军事:设五军都督府,中、左、右、前、后五军都督府,调兵权授予兵部。④影响:秦朝以来沿袭1500多年的丞相制度被废除,“一人之下,万人之上”的现象被打破,君权、相权合而为一,皇帝的权力空前提高。2.设立特务机构 一个叫宋濂的官员请客吃饭。第二天上朝时,朱元璋问他喝酒了没有,请了哪些客人,做了哪些菜。宋濂一一回答,朱元璋笑着说:“全对,你没有骗我。” 朱元璋怎么知道宋濂请客的详细情况的?

厂卫机构的职责、作用是什么? 通过特务机构锦衣卫知道的。

职责:监察官民,侦缉官民的言行。

作用:成为皇帝的耳目和爪牙。锦衣卫印 你认为特务机构锦衣卫的设立侵犯了人民的哪些权利?对社会造成了哪些影响? 侵犯了人民的人身自由权、平等权、政治权、名誉权等。 影响:设立特务机构锦衣卫,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了皇权,对维护中央集权起到了一定的作用;但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。 明朝科举考试的范围是什么?考试要求是什么?试卷文体是怎样的?这样的考试出现了怎样的后果?3.科举考试的变化 考试范围:“四书”“五经”。 考试要求:只能根据指定的观点答题,不准随意发挥自己的见解。 试卷文体:八股文。 结果:导致知识分子读死书、死读书,成为服服帖帖、合乎统治者需要的、驯服忠顺的官僚,所选人才成为皇帝忠实的奴仆。材料一 八股之害等于(秦朝)焚书,而败坏人材有甚于(秦朝)咸阳之郊所坑者。

——顾炎武《日知录》

材料二 八股取士的危害 范进“中举”后的发疯的惨相 结合材料和图片,讨论八股取士有哪些危害。 八股取士是明清统治者加强君主专制统治的重要措施。它禁锢了人们的思想,阻碍了文化的发展。比较:明朝的八股取士与唐朝的科举制度的异同。 积极影响:从考试制度来看,使考试更加规范化,增大了考试标准的客观性,对于以后的考试制度也有借鉴意义。 结合所学知识,谈谈你对科举制度的看法。 消极影响:对人们的思想有束缚作用,扼杀了许多人才的创造性思维,助长了为了当官而读死书、不讲求实际学问的坏学风;对中国的思想文化、科学技术的发展造成极大的阻碍;是近代中国落后于西方的文化因素之一。三、经济的发展材料一 明代初年在籍人口数为6600余万,明末高达1亿以上,清道光二十年(1840年)增至4.1亿。

——岳麓版高中《历史》必修Ⅱ

材料二 甘薯者,每亩可得数千斤,胜种五谷几倍。

——陆耀《甘薯录》

材料三 玉米,种一收千,其利甚大。

——《三省边防备览》

(1)材料一反映了什么问题?

(2)材料二、三反映了引进的农作物有何特点?

(3)明朝引进农作物有何意义?1.农业发展的表现(1)明清时期人口增长的速度非常快。

(2)引进的外来物种易种植、产量高。

(3)大大丰富了我国农作物的品种;经济作物的引进,可以促进农业中商品经济的发展,并为手工业生产提供更多的原料。2.手工业发展的表现结合上图,说说明代手工业有何特点。,技艺精湛。青花海水云龙扁瓶3.商业的繁荣特点:(1)明代商品经济相当活跃。

(2)北京和南京是全国性的商贸城市。

(3)许多富人积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。 这幅长卷是明朝中后期北京城繁盛景况的再现。画面注重描绘市区商业街道的面貌,街道上车马行人熙来攘往,茶楼酒肆店铺林立,招幌牌匾随处可见,马戏、小唱处处聚集着人群看客,金店银铺人潮如涌。《皇都积胜图》(局部)《南都繁会图》(局部) “南都”指南京,“东西两洋”指东洋和西洋;“西北两口”指张家口和古北口。这些招牌,反映了当时南京经营货物的种类繁多,交易范围广泛,是当时商品经济繁荣的缩影。 徽商是指明清时期徽州府籍的商人团体。他们“无货不居”,主要经营食盐、粮食、布匹、茶叶、木材的贸易和典当业。徽商足迹遍布全国乃至海外。 山西的晋商,是明清时期崛起的一大商团。晋商主要经营盐、丝、粮食、铁器、棉布等军需用品以及金融典当行业。其活动范围从黄河流域遍布全国,远至俄国、日本、东南亚等地区,号称“足迹遍天下”。板书设计谢谢大家

第14课 明朝的统治朱元璋——明朝的建立者一、明朝的建立 阅读教材第66页内容,找出元朝灭亡的原因。 元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。1351年,黄河下游地区爆发农民起义。1368年,明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。 明朝是由谁建立的呢?建立的时间是何时?都城在哪里? 1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,他就是明太祖。元末政治腐败,民不聊生农民起义爆发1368年,朱元璋在应天称帝,建立明朝,年号洪武明军攻占元大都,元朝灭亡 历史上像朱元璋这样参加农民起义的开国皇帝还有哪些? 汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀等。二、朱元璋强化皇权1.改革行政机构 朱元璋为了巩固统治,在政治上采取了哪些措施?①在地方,取消行中书省,设立“三司”。先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

②在中央,废除了丞相制度和中书省,提升六部的职权,使六部直接向皇帝负责。为分散兵权,把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部。巩固皇权胡惟庸案官职:丞相

罪名:谋反

牵连3万余人蓝玉案官职:大将军

罪名:谋反

牵连1.5万人 朱元璋为什么要杀害功臣名将? “胡惟庸案”是朱元璋为了解决传统的皇权与相权之间的矛盾,强化皇权所采取的暴力行动。 行省制度始于何时?为什么要废除? 行省制度始于元朝,它统一管辖区域内的行政、财政和军事事务,职权极重,不利于中央集权。所以,明太祖下令废除行中书省,设三司,六部直属中央,达到了中央对地方的严格控制。废丞相,设三司①中央:撤销中书省,废丞相。②地方:废行省,分权于三司(布政司、按察司、都司)。③军事:设五军都督府,中、左、右、前、后五军都督府,调兵权授予兵部。④影响:秦朝以来沿袭1500多年的丞相制度被废除,“一人之下,万人之上”的现象被打破,君权、相权合而为一,皇帝的权力空前提高。2.设立特务机构 一个叫宋濂的官员请客吃饭。第二天上朝时,朱元璋问他喝酒了没有,请了哪些客人,做了哪些菜。宋濂一一回答,朱元璋笑着说:“全对,你没有骗我。” 朱元璋怎么知道宋濂请客的详细情况的?

厂卫机构的职责、作用是什么? 通过特务机构锦衣卫知道的。

职责:监察官民,侦缉官民的言行。

作用:成为皇帝的耳目和爪牙。锦衣卫印 你认为特务机构锦衣卫的设立侵犯了人民的哪些权利?对社会造成了哪些影响? 侵犯了人民的人身自由权、平等权、政治权、名誉权等。 影响:设立特务机构锦衣卫,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了皇权,对维护中央集权起到了一定的作用;但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。 明朝科举考试的范围是什么?考试要求是什么?试卷文体是怎样的?这样的考试出现了怎样的后果?3.科举考试的变化 考试范围:“四书”“五经”。 考试要求:只能根据指定的观点答题,不准随意发挥自己的见解。 试卷文体:八股文。 结果:导致知识分子读死书、死读书,成为服服帖帖、合乎统治者需要的、驯服忠顺的官僚,所选人才成为皇帝忠实的奴仆。材料一 八股之害等于(秦朝)焚书,而败坏人材有甚于(秦朝)咸阳之郊所坑者。

——顾炎武《日知录》

材料二 八股取士的危害 范进“中举”后的发疯的惨相 结合材料和图片,讨论八股取士有哪些危害。 八股取士是明清统治者加强君主专制统治的重要措施。它禁锢了人们的思想,阻碍了文化的发展。比较:明朝的八股取士与唐朝的科举制度的异同。 积极影响:从考试制度来看,使考试更加规范化,增大了考试标准的客观性,对于以后的考试制度也有借鉴意义。 结合所学知识,谈谈你对科举制度的看法。 消极影响:对人们的思想有束缚作用,扼杀了许多人才的创造性思维,助长了为了当官而读死书、不讲求实际学问的坏学风;对中国的思想文化、科学技术的发展造成极大的阻碍;是近代中国落后于西方的文化因素之一。三、经济的发展材料一 明代初年在籍人口数为6600余万,明末高达1亿以上,清道光二十年(1840年)增至4.1亿。

——岳麓版高中《历史》必修Ⅱ

材料二 甘薯者,每亩可得数千斤,胜种五谷几倍。

——陆耀《甘薯录》

材料三 玉米,种一收千,其利甚大。

——《三省边防备览》

(1)材料一反映了什么问题?

(2)材料二、三反映了引进的农作物有何特点?

(3)明朝引进农作物有何意义?1.农业发展的表现(1)明清时期人口增长的速度非常快。

(2)引进的外来物种易种植、产量高。

(3)大大丰富了我国农作物的品种;经济作物的引进,可以促进农业中商品经济的发展,并为手工业生产提供更多的原料。2.手工业发展的表现结合上图,说说明代手工业有何特点。,技艺精湛。青花海水云龙扁瓶3.商业的繁荣特点:(1)明代商品经济相当活跃。

(2)北京和南京是全国性的商贸城市。

(3)许多富人积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。 这幅长卷是明朝中后期北京城繁盛景况的再现。画面注重描绘市区商业街道的面貌,街道上车马行人熙来攘往,茶楼酒肆店铺林立,招幌牌匾随处可见,马戏、小唱处处聚集着人群看客,金店银铺人潮如涌。《皇都积胜图》(局部)《南都繁会图》(局部) “南都”指南京,“东西两洋”指东洋和西洋;“西北两口”指张家口和古北口。这些招牌,反映了当时南京经营货物的种类繁多,交易范围广泛,是当时商品经济繁荣的缩影。 徽商是指明清时期徽州府籍的商人团体。他们“无货不居”,主要经营食盐、粮食、布匹、茶叶、木材的贸易和典当业。徽商足迹遍布全国乃至海外。 山西的晋商,是明清时期崛起的一大商团。晋商主要经营盐、丝、粮食、铁器、棉布等军需用品以及金融典当行业。其活动范围从黄河流域遍布全国,远至俄国、日本、东南亚等地区,号称“足迹遍天下”。板书设计谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源