永遇乐_·_京口北固亭怀古课件

文档属性

| 名称 | 永遇乐_·_京口北固亭怀古课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

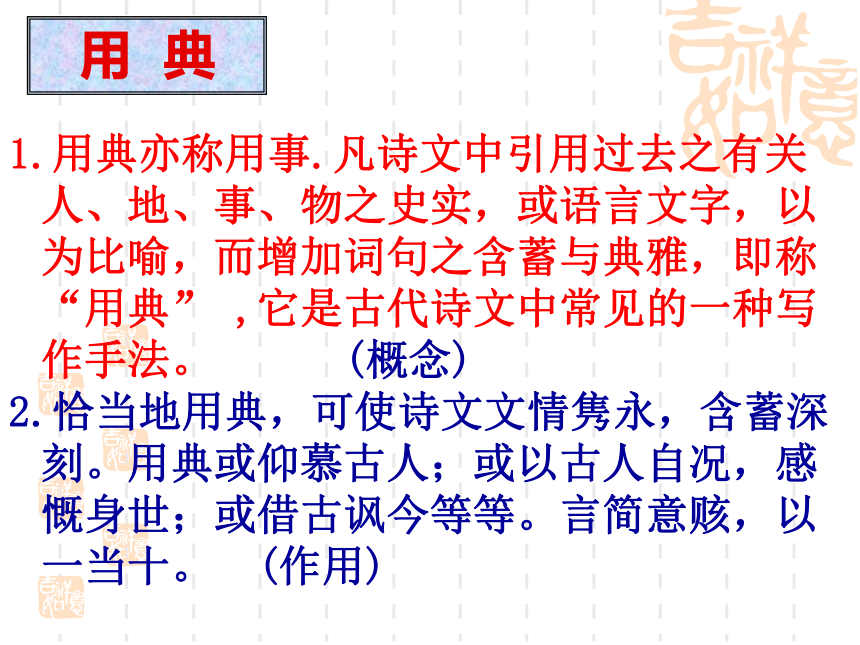

课件38张PPT。用 典用典亦称用事.凡诗文中引用过去之有关人、地、事、物之史实,或语言文字,以为比喻,而增加词句之含蓄与典雅,即称“用典” ,它是古代诗文中常见的一种写作手法。 (概念)

恰当地用典,可使诗文文情隽永,含蓄深刻。用典或仰慕古人;或以古人自况,感慨身世;或借古讽今等等。言简意赅,以一当十。 (作用)怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

(范仲淹《渔家傲·秋思》)

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

(李白《宣州谢脁楼饯别校书叔云》)

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

(杜牧《泊秦淮》)

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。???????

(杜牧《赤壁》)

持节云中,何日遣冯唐?

(《江城子·密州出猎》苏轼)

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

(《江城子·密州出猎》苏轼)

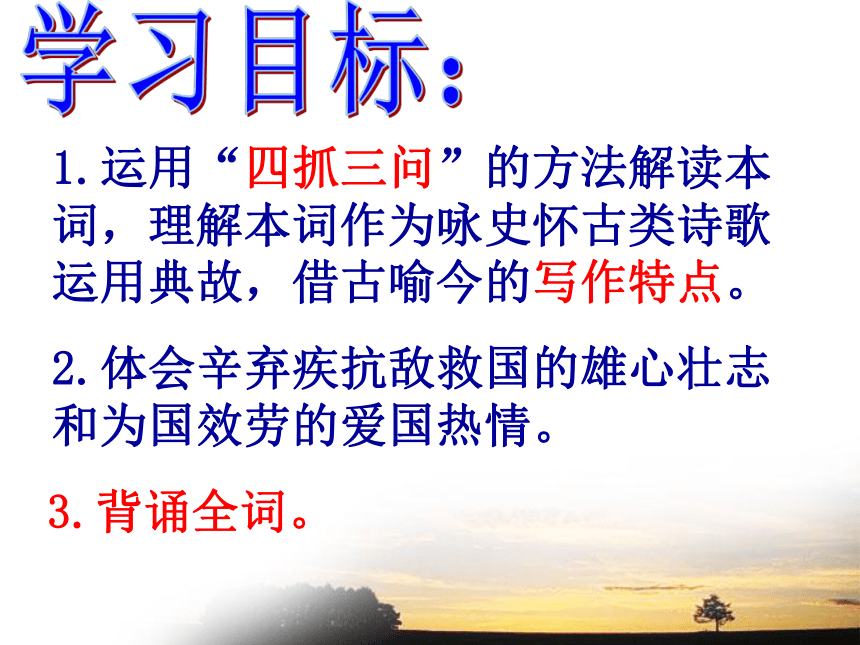

用 典1.运用“四抓三问”的方法解读本词,理解本词作为咏史怀古类诗歌运用典故,借古喻今的写作特点。2.体会辛弃疾抗敌救国的雄心壮志和为国效劳的爱国热情。学习目标:3.背诵全词。永遇乐·京口北固亭怀古 辛弃疾永遇乐,词牌名。京口北固亭(祭江亭、临江亭等),登临地点。怀古,大多是通过今昔对比,以古讽今或对比。抓题目永遇乐·京口北固亭怀古 京口是三国时吴大帝孙权设置的重镇,并一度为都城,也是南朝宋武帝刘裕生长的地方。

面对锦绣江山,缅怀历史上的英雄人物,正是像辛弃疾这样的英雄志士登临应有之情,题中应有之意,词正是从这里着笔的。 抓题目 辛弃疾在文人中,算得上是文武双全的英雄豪杰。?

1161年,金国大举南犯,?年仅21岁的辛弃疾率群众2000多人在家乡起义,加入以耿京为首的农民抗金义军。在起义军中的几个月里,他表现出非凡的勇敢和智谋,做过两件轰动一时的事。第一件,一个叫义端的和尚叛变投敌,辛弃疾亲往追捕,亲手斩杀了这个叛徒;

第二件,亲率?50?骑兵,直逼驻有5万大军的金营,活捉了杀害耿京、瓦解起义军的叛徒、内奸张安国。渡过淮水,到达建康(南京)。此时耿京的起义军已经失败,他便留在南京。从此以后,他继续坚持主战,用他饱含爱国主义激情的词和文章,宣传北伐抗金,收复中原统一全国的主张。但是,以赵构为首的赵家王朝偏安江南,在临安过着游宴玩乐歌舞升平的生活,对金屈辱求和,对起义军出身的辛弃疾也颇多忌惮。抓作者(知人论世) 辛弃疾南渡之后,首先被解除了武装,后来才被派往江阴作签判,帮助地方官处理政务。辛弃疾被迫退隐江西上饶,空怀一腔忠贞热情,却报国无门。

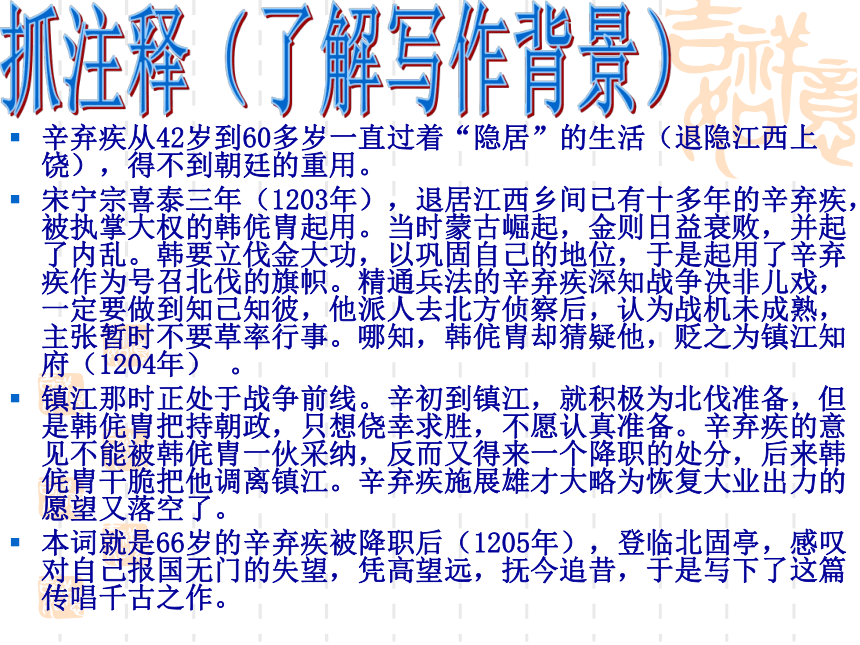

辛弃疾许多词作就反映了这种悲愤之情。抓作者(知人论世)辛弃疾从42岁到60多岁一直过着“隐居”的生活(退隐江西上饶),得不到朝廷的重用。

宋宁宗喜泰三年(1203年),退居江西乡间已有十多年的辛弃疾,被执掌大权的韩侂胄起用。当时蒙古崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立伐金大功,以巩固自己的地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。精通兵法的辛弃疾深知战争决非儿戏,一定要做到知己知彼,他派人去北方侦察后,认为战机未成熟,主张暂时不要草率行事。哪知,韩侂胄却猜疑他,贬之为镇江知府(1204年) 。

镇江那时正处于战争前线。辛初到镇江,就积极为北伐准备,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求胜,不愿认真准备。辛弃疾的意见不能被韩侂胄一伙采纳,反而又得来一个降职的处分,后来韩侂胄干脆把他调离镇江。辛弃疾施展雄才大略为恢复大业出力的愿望又落空了。

本词就是66岁的辛弃疾被降职后(1205年),登临北固亭,感叹对自己报国无门的失望,凭高望远,抚今追昔,于是写下了这篇传唱千古之作。

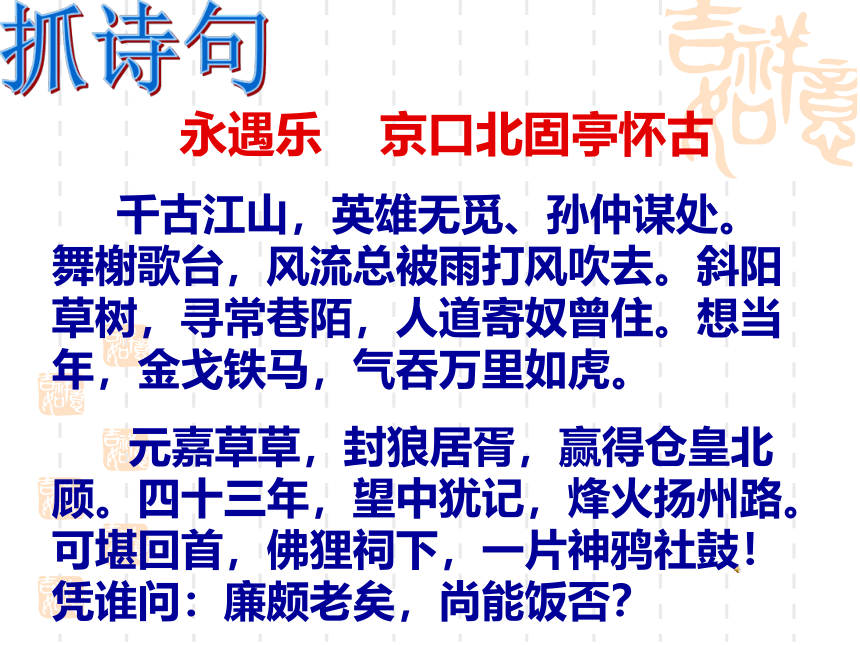

抓注释(了解写作背景) 永遇乐 京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅、孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

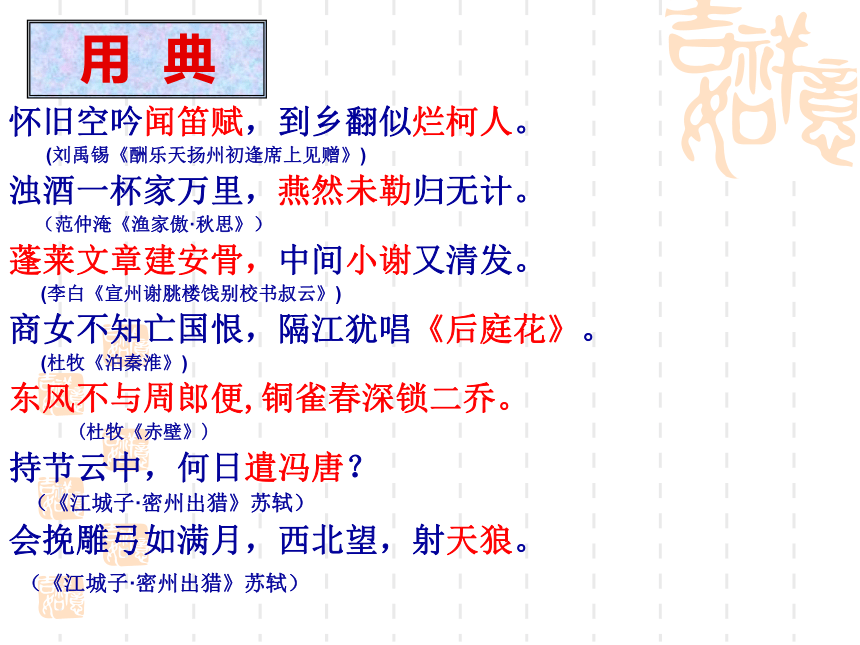

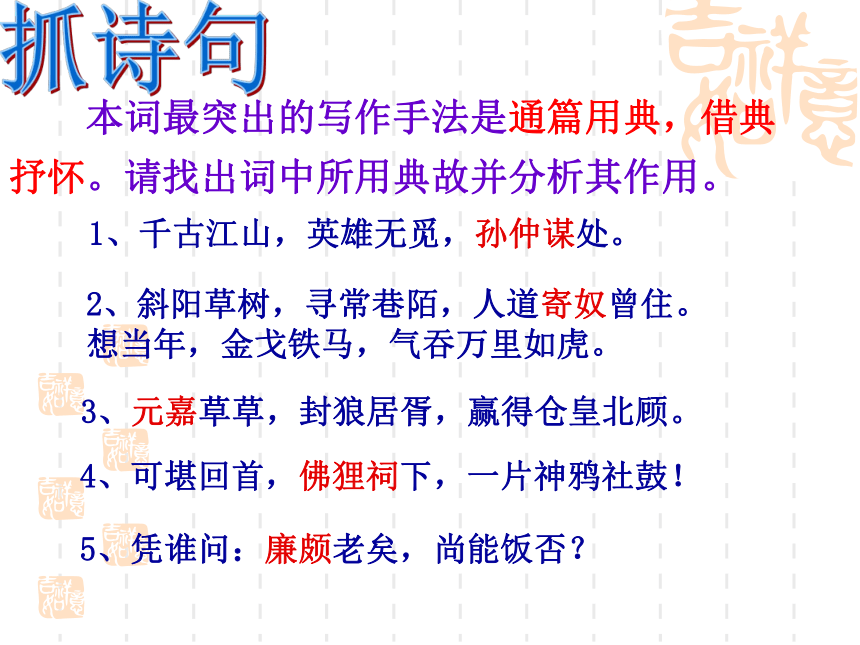

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?抓诗句 本词最突出的写作手法是通篇用典,借典抒怀。请找出词中所用典故并分析其作用。2、斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

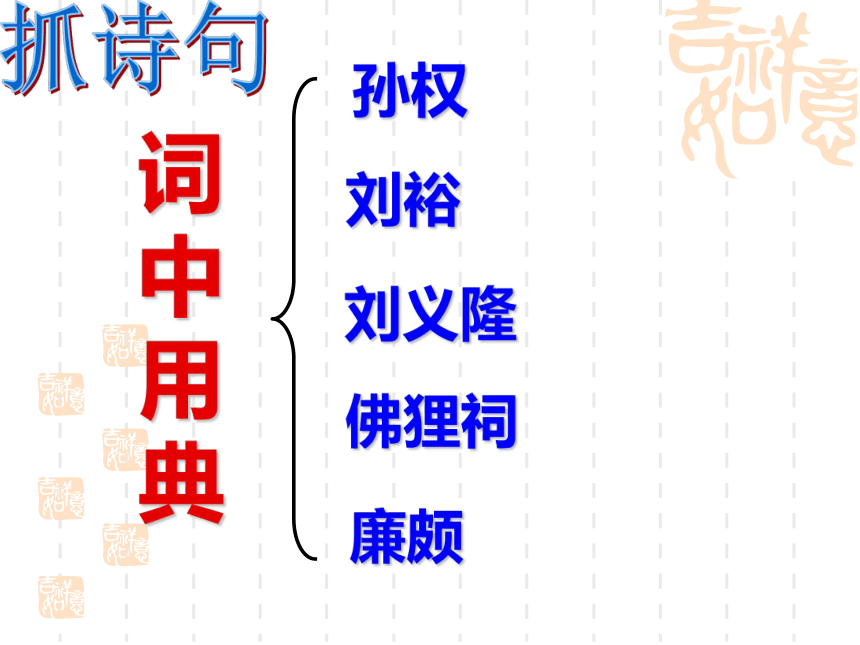

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。3、元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。4、可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!5、凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?1、千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。抓诗句孙权廉颇佛狸祠刘义隆刘裕词

中

用

典抓诗句典故一

孙权其人:典故一

孙权其人:孙权其人:作者用事态度及用意:孙权其人:作者用事态度及用意:典故二

刘裕其人:典故二

刘裕其人:刘裕其人:作者态度及目的:刘裕其人:作者态度及目的:上片小结:典故三

宋文帝刘义隆典故三

宋文帝刘义隆宋文帝作者用典用意宋文帝借鉴历史,伐金必须做好万全准备,不能草率从事。 作者用典用意典故四

“佛狸祠”景象:典故四

“佛狸祠”景象:“佛狸祠”景象:作者用事目的:“佛狸祠”景象:作者用事目的:典故五

廉颇: 典故五

廉颇: 廉颇 作者用意 廉颇 作者用意 思考:全词总结: 这首词通过怀古,表现了词人抗

金救国、恢复中原的热切愿望和壮志

难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者

苟且偷安,不图恢复,不善用人才的

愤懑。1.运用“四抓三问”的方法解读本词,理解本词作为咏史怀古类诗歌运用典故,借古喻今的写作特点。2.体会辛弃疾抗敌救国的雄心壮志和为国效劳的爱国热情。学习目标:3.背诵全词。

恰当地用典,可使诗文文情隽永,含蓄深刻。用典或仰慕古人;或以古人自况,感慨身世;或借古讽今等等。言简意赅,以一当十。 (作用)怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

(范仲淹《渔家傲·秋思》)

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

(李白《宣州谢脁楼饯别校书叔云》)

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

(杜牧《泊秦淮》)

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。???????

(杜牧《赤壁》)

持节云中,何日遣冯唐?

(《江城子·密州出猎》苏轼)

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

(《江城子·密州出猎》苏轼)

用 典1.运用“四抓三问”的方法解读本词,理解本词作为咏史怀古类诗歌运用典故,借古喻今的写作特点。2.体会辛弃疾抗敌救国的雄心壮志和为国效劳的爱国热情。学习目标:3.背诵全词。永遇乐·京口北固亭怀古 辛弃疾永遇乐,词牌名。京口北固亭(祭江亭、临江亭等),登临地点。怀古,大多是通过今昔对比,以古讽今或对比。抓题目永遇乐·京口北固亭怀古 京口是三国时吴大帝孙权设置的重镇,并一度为都城,也是南朝宋武帝刘裕生长的地方。

面对锦绣江山,缅怀历史上的英雄人物,正是像辛弃疾这样的英雄志士登临应有之情,题中应有之意,词正是从这里着笔的。 抓题目 辛弃疾在文人中,算得上是文武双全的英雄豪杰。?

1161年,金国大举南犯,?年仅21岁的辛弃疾率群众2000多人在家乡起义,加入以耿京为首的农民抗金义军。在起义军中的几个月里,他表现出非凡的勇敢和智谋,做过两件轰动一时的事。第一件,一个叫义端的和尚叛变投敌,辛弃疾亲往追捕,亲手斩杀了这个叛徒;

第二件,亲率?50?骑兵,直逼驻有5万大军的金营,活捉了杀害耿京、瓦解起义军的叛徒、内奸张安国。渡过淮水,到达建康(南京)。此时耿京的起义军已经失败,他便留在南京。从此以后,他继续坚持主战,用他饱含爱国主义激情的词和文章,宣传北伐抗金,收复中原统一全国的主张。但是,以赵构为首的赵家王朝偏安江南,在临安过着游宴玩乐歌舞升平的生活,对金屈辱求和,对起义军出身的辛弃疾也颇多忌惮。抓作者(知人论世) 辛弃疾南渡之后,首先被解除了武装,后来才被派往江阴作签判,帮助地方官处理政务。辛弃疾被迫退隐江西上饶,空怀一腔忠贞热情,却报国无门。

辛弃疾许多词作就反映了这种悲愤之情。抓作者(知人论世)辛弃疾从42岁到60多岁一直过着“隐居”的生活(退隐江西上饶),得不到朝廷的重用。

宋宁宗喜泰三年(1203年),退居江西乡间已有十多年的辛弃疾,被执掌大权的韩侂胄起用。当时蒙古崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立伐金大功,以巩固自己的地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。精通兵法的辛弃疾深知战争决非儿戏,一定要做到知己知彼,他派人去北方侦察后,认为战机未成熟,主张暂时不要草率行事。哪知,韩侂胄却猜疑他,贬之为镇江知府(1204年) 。

镇江那时正处于战争前线。辛初到镇江,就积极为北伐准备,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求胜,不愿认真准备。辛弃疾的意见不能被韩侂胄一伙采纳,反而又得来一个降职的处分,后来韩侂胄干脆把他调离镇江。辛弃疾施展雄才大略为恢复大业出力的愿望又落空了。

本词就是66岁的辛弃疾被降职后(1205年),登临北固亭,感叹对自己报国无门的失望,凭高望远,抚今追昔,于是写下了这篇传唱千古之作。

抓注释(了解写作背景) 永遇乐 京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅、孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?抓诗句 本词最突出的写作手法是通篇用典,借典抒怀。请找出词中所用典故并分析其作用。2、斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。3、元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。4、可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!5、凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?1、千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。抓诗句孙权廉颇佛狸祠刘义隆刘裕词

中

用

典抓诗句典故一

孙权其人:典故一

孙权其人:孙权其人:作者用事态度及用意:孙权其人:作者用事态度及用意:典故二

刘裕其人:典故二

刘裕其人:刘裕其人:作者态度及目的:刘裕其人:作者态度及目的:上片小结:典故三

宋文帝刘义隆典故三

宋文帝刘义隆宋文帝作者用典用意宋文帝借鉴历史,伐金必须做好万全准备,不能草率从事。 作者用典用意典故四

“佛狸祠”景象:典故四

“佛狸祠”景象:“佛狸祠”景象:作者用事目的:“佛狸祠”景象:作者用事目的:典故五

廉颇: 典故五

廉颇: 廉颇 作者用意 廉颇 作者用意 思考:全词总结: 这首词通过怀古,表现了词人抗

金救国、恢复中原的热切愿望和壮志

难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者

苟且偷安,不图恢复,不善用人才的

愤懑。1.运用“四抓三问”的方法解读本词,理解本词作为咏史怀古类诗歌运用典故,借古喻今的写作特点。2.体会辛弃疾抗敌救国的雄心壮志和为国效劳的爱国热情。学习目标:3.背诵全词。