科学课程国际发展趋势

图片预览

文档简介

课件92张PPT。——从相关性到统一性科学课程国际发展趋势主讲人 王运生

2008年5月20日问题的提出在中国基础教育和课程改革中,科学课程与科学本质的关系和科学课程的统一性和综合性成为关注的热点。

如何建设科学课程和加强科学课程的综合性?科学课程是如何发展的?对分科课程产生了什么影响?中国应当建设怎样的科学课程?研究的视角以世界科学课程改革和发展为参考框架。

采用大课程观,把科学课程看作计划课程、实施课程和习得课程的统一体。

宏观把握科学课程在多种要素相互作用下的发展过程,在动态中揭示发展的不同阶段的本质特征。一、国外科学课程发展的 概况20世纪30年代出现的科学课程受杜威教育思想影响的综合科学课程

针对以学科为中心的传统课程的弊端

以学生活动为主,植根于学生的生活经验,吸收公认的常见和通俗的科学内容,对日常生活世界有个科学的了解

活动多,但仅停留在综合性的常识介绍,缺乏一定的知识结构,学习人数急剧下降,成为适合程度较低学生学习的科学课程

国际科学课程改革的三次浪潮第一次50-60年代,作为学科知识的科学,目标是培养科学家,注重知识与过程。

第二次70-80年代,作为相关知识的科学,目标是科学素养,注重科学的应用。

第三次90年代至今,作为不完善知识的科学,缩短计划和实施课程的距离,焦点是个人、社会和文化对科学形成的影响。科学课程发展的三个阶段和三种形态30年代科学课程的理念是现代科学课程的雏形。

第一次改革浪潮的代表性课程是分科课程

第二次改革浪潮中的代表性课程是以相关性为基础的科学课程(综合科学课程和STS科学课程的迅速发展)。

第三次改革浪潮中的代表性课程是以统一性为基础的科学课程(统一的国家课程标准和课程)。二、以学科结构、实验探索为基础的科学课程的发展(第一次改革浪潮)集中在适合能力较高学生的分科科学课程

强调认识学科结构的基础——概念及主要的思想体系

强调实验课中的探索研究——使实验成为学生成为学生从事发现活动的手段三、以相关性为基础的科学课程的发展(第二次改革浪潮)发展过程

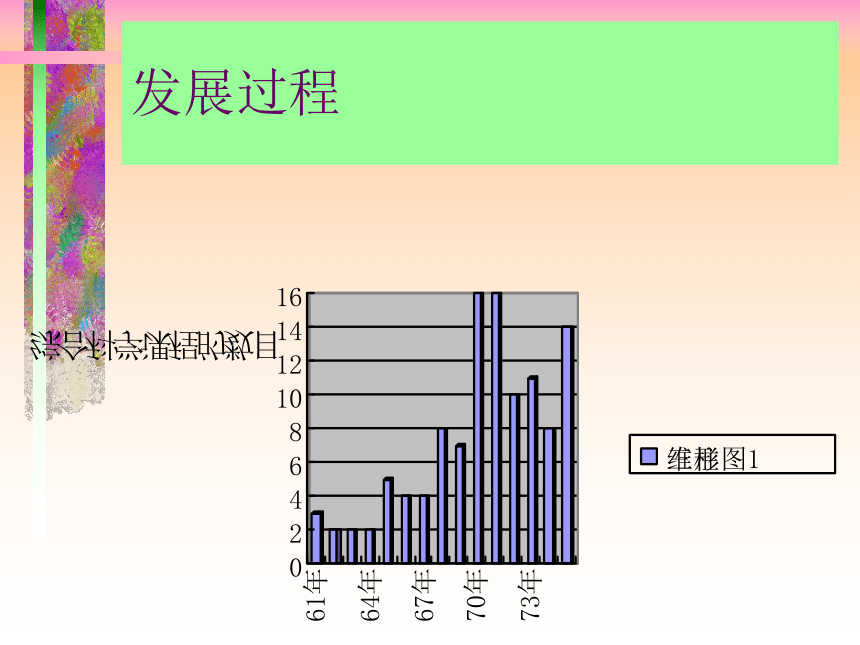

多样化

迅速而广泛。从60年代末到80年代后期一直持续增长

初中阶段发展最快

完全不同于30年代后的综合科学课程发展过程背景和条件科学教育从精英教育向大众教育转化

社会发展和国家发展的需要

对第一次科学课程改革的反思(综合化趋势;STS的发展)

对科学的整体性和相关性的认识有了进一步的提高(对科学认识的发展)

对学习心理的新认识以相关性为基础的综合科学课程的理念探求知识的统一性

探求统一框架的科学概念和相同的实验性探究的科学方法

从心理学和教育学的论点出发(强化学习动机、增加训练迁移、符合学生认识顺序而不是学科逻辑顺序、增加周课时改善师生关系等)以相关性为基础的综合科学课程的理念从社会发展和实用的价值出发:

科学成为国家力量和生产力的基础(施瓦布 1964)综合科学课程是使未来的公民建立这种理解的最好方法

第三世界国家强调综合科学理科对发展本身所作的贡献

强调科学教育应对科学和社会之间关系进行研究

以相关性为基础的综合科学课程的综合原则分析100多门综合科学课程,它们实际上贯彻的综合方式为:

根据一般的科学概念编写

根据一般科学研究过程和科学研究方法

根据心理学研究的成果

强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

以相关性为基础的综合科学课程的综合方式

根据一般的科学概念编写

美国的“初等科学概念指导课程”(宇宙结构的统一性、相互作用与变化、能量的衰变、自然的统计观点)

英国学校委员会编写的“综合科学教育计划”(把“相互作用和能量“作为其编写的主要概念框架)

以相关性为基础的综合科学课程的综合方式根据一般的科学概念编写

在综合科学课程中一般选用以下一些基本概念(A.生物(“生物科学课程研究计划”进化、遗传、生物行为、体内平衡)B. 化学(“化学学习计划”:物质不灭、守恒、平衡、能量、化学键及其结构)C. 物理(“物理科学研究委员会”:时间、空间、物质)。以相关性为基础的综合科学课程的综合方式根据一般科学研究过程和科学研究方法

美国的“科学--一个探索过程”(科学家是如何研究科学的,重点教会学生如何观察、分类、测量、假设和动手实验等)

“苏格兰综合科学课程”(Scottish Integrated Science Course )以相关性为基础的综合科学课程的综合方式根据心理学研究的成果

根据皮亚杰等心理学研究的成果的英国 “科学5——13”课程,澳大利亚 “澳大利亚科学教育计划”

针对能力较低的学生的英国纳菲尔德的“科学工作课程” (Nuffield’s Working with Science)

为有轻微脑损伤学生设置的“从我做起”的偏重于生物的综合科学课程以相关性为基础的综合科学课程的综合方式强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

哈佛大学的“设计物理学教学计划”强调了科学和文化的联系

英国的“科学和社会课程”则强调了科学和社会之间的关系

“非洲科学教育计划”、“巴西初级科学计划”、夏威夷和马绍尔群岛的“科学教学的基本方式”集中在卫生保健、食品生产、营养学、技术和其他一些有关发展等人们喜爱的内容以相关性为基础的综合科学课程的综合方式强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

菲律宾编写了在西方科学和本国的发展之间建立联系的综合科学课程

把解决复杂的农业和技术问题作为重点的以色列的“作为环境科学的农业计划”。英国的“设计技术” 和“工程概念课程计划”(Engineering Concepts Curriculum Project)以相关性为基础的综合科学课程的综合方式强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

菲律宾编写了在西方科学和本国的发展之间建立联系的综合科学课程

把解决复杂的农业和技术问题作为重点的以色列的“作为环境科学的农业计划”。英国的“设计技术” 和“工程概念课程计划”(Engineering Concepts Curriculum Project)以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度联合国教科文组织在1978和1987年对综合科学课程的发展情况进行了两次调查分析,分析采用的是布卢姆的框架

范围

强度

涉及环境的程度(某些学者的观点)以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(范围)范围:指综合科学课程所包括的学科范围和研究领域。它可分为以下六个层次:

一门自然科学内部的综合。

两门相近的自然科学的综合,如物理和化学的综合。

多门自然科学之间的综合。(包括或不包括数学)。

基础科学与应用科学的综合。

自然科学与社会科学的综合。

科学与非科学的综合。以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(范围)范围:对范围的认识

在最大范围的综合并不意味着就是最好的,使儿童可以按照自己的兴趣自由地探索他们周围环境,这才是最佳的方案

当一门课程或一个教学单元是围绕一个来自现实生活的复杂问题时,将在较大范围综合。但当学生的研究进入某较复杂的层次时,这个范围通常会缩小

以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(范围)范围:对范围的认识

数学在综合科学课程中可以起十分重要的作用,数学可以把科学课程中发现的和验证过的结论加以抽象化并加以编码和创造科学模型。(运用这种方式的综合科学课程的有:英国的“科学运用数学”(Science Uses Mathematics)和“扩展数学计划”(Continuing Mathematics Project)

以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(强度)强度:指课程真正综合化的程度,分为以下三个层次:

协调型(并列型):能区分物理、化学、生物等不同学科的独立成分。

组合型(结合型):尽管以独立的学科为起点,但课程的设计使各门学科混合在一起。

整合型(融合型):与各学科有关的概念构成一个统一整体或高度的综合。

70年代以色列初中科学课程的综合模式

1、《作为环境科学的农业计划》——整合型为主,包括应用农业、生物、社会文化等

2、由全国课程中心协调的物质科学(包括物理和化学)和生物学——组合型和协调型

3、科学课程与语言艺术相组合的《科学世界》课程以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度综合的第三个尺度—环境问题

环境问题是综合科学课程的典型组成部分

综合科学课程一般都有这样的教育目标

环境问题的介入使综合科学课程更有意义。对教师来讲也是一种挑战。

以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度综合科学课程的判断标准

布拉姆认为,只有在范围上包括两个以上学科和强度上有实质性结合的课程才称为综合课程。联合国教科文组织将此作为操作性定义,在两次调查分析中用来判断一门课程是否属于综合科学课程。

相关性成为当时综合科学课程的本质特征以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程苏格兰在1969年发表课程文件七

1972年就被约80%的中学采用

加勒比地区、亚洲和非洲的许多国家以该课程为蓝本发展本国的科学课程

成为70~80年代世界范围内综合科学课程发展的范例。

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程适合11 岁 到14 岁学生的综合理科课程

既适合按能力分班(Streamed Classes )的教学,也适合不按能力分班(Unstreamed Classes)的教学

帮助理科教师更好地掌握“小组教学法”(Group Teaching Methods)

提供了一系列的教学资料

在苏格兰地区统一设置了相关的水平考试,为该课程的推广创造了条件

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程介于组合型(结合型)和整合型(融合型)之间

重视科学研究过程和科学研究方法

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程 New Science Worksheets

新科学课程学生学习单

1.1. Mixing solutions 溶液的混合

1.2. Using thermometers 温度计的使用

1.3. Weighting things 称重

1.4. Measuring volume 测量体积

1.5. Handling solutions 溶液的处理

1.6. Timing 测定时间

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程2.1.Looking at worms 观察蚯蚓

2.2.Animal antics 动物笨拙的动作

2.2a.Going places 趋向性

2.2b.Going places 趋向性

2.3.Variety of life 生命的多样性

2.4.Animal groups 动物的群体

2.5.Keys 检索表

2.5a.Using keys 检索表的使用

2.5a.Keys again 再一次使用检索表以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程3.1.Energy changes 能量的变化

3.2.What are the energy changes 什么是能量的变化

3.2a.Energy changers 能量的改变者

3.2b.Energy converters 能量的转换者

3.3.Energy in food 食物中的能量

3.4.Energy and man 能量和人

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程8.1. Finding out about gases了解各种气体

8.2. Gases of the air 空气中的气体

8.3. Burning and breathing燃烧和呼吸

8.4. Our breathing system 我们的呼吸系统

8.4a. More about breathing 更多有关呼吸的情况

8.4b.Respiration 呼吸作用

8.5. Food chains 食物链

8.6. Testing for starch测试淀粉

8.6a. Plants, animals, and energy 植物,动物和能量

8.6b. Photosynthesis 光合作用

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程13.1. What is a force? 什么是力

13.1a. Forces in football 作用在足球上的力

13.1b. Transmitting forces 力的传递

13.2. Friction 摩擦力

13.2a. Reducing friction 降低摩擦力

13.2b. Friction-more examples 摩擦力----更多的例子

13.3. Weighing things 称重

13.4. See-saws and levers 观察板和杠杆

13.4a. Levers 杠杆

13.4b. More levers 进一步了解杠杆

13.5. Work and energy 功和能

13.6. Muscles and movement 肌肉和运动

相关性的表现突出了学科知识的相关性

科学与儿童生活之间的相关

科学、技术、社会之间的相关

评述实现了目标的转化和扩展,促进了科学教育的发展,为科学课程增加了一个新的维度。

提高了学生学习科学的兴趣,与分科课程互补。

师资问题没有得到很好解决。

计划、实施和习得课程之间存在差异。

呈现多样化,突出了相关性,缺乏统一性,迷失了科学的本质。

思考题20世纪30年代的综合科学课程最突出的改革是什么?为什么会失败?

20世纪后半叶第一、第二次科学课程的改革对综合科学课程有什么影响?

20世纪70年代的综合科学课程在什么情况下发展起来的?存在的问题是什么?能给我们什么启示? 四、以统一性为基础的科学课程发展以统一性为基础的科学课程发展的背景与条件对科学本质认识的深化

认知科学的发展

对公众科学素养的要求的发展

科学课程多样化要求有一个统一的基础

后现代科学提出了科学的统一性和文化化问题

科学教育和课程实践的研究成果积累,科学课程改革的经验和提出的问题

各种相关理论的全面发展和对科学课程的影响

信息技术为个别化教学提供了物质基础

以统一性为基础的综合科学课程发展的特征通过对80年代末到90 年代科学课程的分析,可以看出呈现以下特征:

关于科学本质的认识进入科学课程文件

将科学本质与教育本质统一于科学探究

计划课程、实施课程与习得课程的统一

科学课程综合化、平衡化的趋势

对科学本质的认识进入科学课程文件

八个国际科学标准对科学本质的一致看法

科学知识具有可变性。

科学知识极大地依赖于观察、实验证据、理性辩论和怀疑,但并非全部。

不存在科学研究的唯一途径(因此,不存在普遍性的、一步一步的科学方法)

科学是一种解释自然现象的尝试。

规律和理论在科学中具有不同的作用,因此,学生应当注意到即使具有充分的证据,理论也不能成为规律。 对科学本质的认识进入科学课程文件

八个国际科学标准对科学本质的一致看法

来自所有文化的人们都对科学作出了贡献

新知识必须明确地和公开地表达。

科学家需要做准确的记录,深入的考察和反复的实验。

观察负载着理论。

对科学本质的认识进入科学课程文件

八个国际科学标准对科学本质的一致看法

科学家具有创造性。

科学史揭示了进化性和革命性。

科学是社会和文化传统的一部分。

科学和技术相互作用。

科学观念受社会和历史背景的影响。对科学本质的认识与科学教育常识性科学观:

科学是一种知识系统,在我国的《辞海》中,就是持这样的一种观点。 这种常识性的观点是有一定的合理性的 ,但它没有把科学的本质刻画出来,因而也不能达到将科学和非科学、前科学、伪科学的界线划分出来

科学教育的目的是传授一种知识体系经验主义的科学观

科学家强调通过实验检验来断定科学定理的真理性 ,二十世纪上半叶的逻辑经验主义便把“可确证性”作为科学的本质特征。他们认为,科学是一种可确证的知识体系。

科学教育强调科学实验的重要性

理性主义的科学观

英国的科学哲学家K. 波普尔在20世纪40年代以后从另一个侧面揭示了科学知识的可检验性的特征,他认为科学是一种“可证伪”的知识系统 ,认为可检验性(即可证为性)是科学知识的本质特征

科学教育中提倡的质疑精神和验证性实验 以上三种科学观都称之为狭义的科学观,因为它们基本上只是静态地审视科学,把科学仅仅等同于科学研究的结果--科学理论,而忽视了科学研究的动态过程本身;只是从科学内部去审视科学,仅仅看到科学研究内部的认知要素,而忽视了科学研究的内部和外部的社会文化因素和条件。

在科学教育中只与两个因素有关,一是科学知识系统,二是观察、实验的技能。强调科学知识和实验的技能(即双基)的传授与学习是必要的,忽视了其它科学素养的培养 历史主义的科学观(由著名科学哲学家邦格(M·Bunge)在20世纪60年代后提出)

提出了一种广义的科学观。他们认为,从广义的角度看,科学实际上是一种特殊的社会文化探究活动。这里有两点需要强调,一是科学本身是一种探究活动,而作为知识系统的科学理论只是这种探究活动的结果;二是科学是一种特殊的社会文化现象,而且可以说它是人类历史上至今为止最后出台的一类文化现象,它可以看成是今天人类文化最高层次和最为突出的成就。它是一种只有在特殊条件才可能得以产生和发展的探究活动。

科学研究活动不只有两个要素(即经验事实和理论),它有十个要素,它既包含经验事实和理论(B,K),又包括文化观念因素(G,F,A,M),还包括社会因素(C,S)等等。以往人们常常说,科学家是站在一个理论背景上去研究自然的,实际上科学家是站在一个包含理论但又比理论大得多的文化背景上去研究自然的。因此,科学探究活动的展开就与认知因素、文化观念因素和社会因素有关。其次,邦格还具体地刻画了科学活动的十二个特点,这十二个特点具体而深刻地揭示了科学这种社会文化活动的特殊性即本质特征 这种新的科学观自提出之后已经开始影响着现代科学教育理论的基本理念,从20世纪80年代之后科学教育理论的文献和基本理念来看,已经呈现了这种观点。其重要标志是,科学教育从原先仅仅强调科学知识的传授和学习,发展为现在要全面提高每一个学生的科学素养;从原先仅仅强调观察实验技能的培养,发展为现在的注重科学探究能力全面培养和实践 ;从原先仅仅强调解决科学内部的认知问题,发展为现在还要关注涉及科学、技术与社会热点问题的分析和决策能力的培养 将科学本质与教育本质统一于科学探究

在发达国家的科学课程标准中,均对学生的科学探究能力和对科学探究的理解提出了明确要求,作为科学素养的重要组成部分

对科学知识的认识、对科学知识来源—科学过程的认识和对科学文化的认识,现代综合科学课程将其统一于科学探究

科学探究是开放性的,科学知识的本质是不完善性,这构成了探究的逻辑起点

科学探究摆正了科学教学过程中主客体的关系 计划课程、实施课程与习得课程的统一

近年来,国际科学教育领域从课程实施的角度,在科学知识的社会建构与个体建构统一的理论指导下,对以探究为基础的教学策略开展了大量研究。

有效的教学策略是保证计划课程、实施课程与习得课程统一的条件计划课程、实施课程与习得课程的统一

这种策略包括以下环节:

考虑学生的观念、世界观、技能和态度

建议学生对问题情境开展定性研究,确定具体问题

指导学生对问题的科学处理

在各种情境中的应用新知识

鼓励综合活动(结构、报告)和对成果的详细阐述科学课程综合化、平衡化的趋势

英国的教育和科学部“科学 5——16:方针宣言”提出了构建科学课程应遵循的十项原则:广泛、平衡、关联、差异、机会均等、持续、进步、课际联系、教学方式方法和评价。这十项原则后来成为国家科学课程理念的主要内容,奠定了英国国家科学课程的思想基础科学课程综合化、平衡化的趋势

科学课程的形成和发展过程

1987 议会讨论教育法案,建立小组提出评价计划和科学课程

1988 通过教育法。制定了评价政策。评议科学课程建议

1989 颁布科学课程的第一个版本,开始在学校实施

1990 宣布修改科学课程。首次试验14岁年龄组的科学测验

1991 颁布科学课程的第二个版本。大范围实验14岁年龄组的科学测验

1992 科学课程第二版开始实施。改变测验形式。对测验的抗议开始升级

1993 教师抗议所有测验。开始全面检查整个课程

1994 发表关于科学课程第三版的建议

1995 颁布科学课程第三版

1999 颁布科学课程第四版 科学课程综合化、平衡化的趋势

成绩目标一(科学探究)1.提出问题,作出预测,形成假设 2.观察、测量和控制变量 3.解释结果,评价科学证据

成绩目标二(生活和生命过程) 1.生活过程和生物体的组织 2.生物的多样性,遗传和进化的机制 3.人口和人类对生态系统的影响 4.能量的流动和物质在生态系统中的循环

成绩目标三(物质及其性质) 1.物质的性质、分类和结构 2.对物质性质的解释 3.化学变化 4.地球和大气

成绩目标四(物理过程) 1.电和磁 2.能源和能的转化 3.力和力的作用 4.光和声 5.地球在宇宙中的位置

科学课程综合化、平衡化的趋势

从英国科学课程标准的变化过程中看到的新的趋势

从单纯的分科课程和综合课程趋向于平衡的科学课程

突出了科学课程最基本的结构

突出科学的探究本质

将科学作为一个整体设计课程,注重科学过程与内容之间的平衡

科学课程标准既规定各阶段学生学习的内容和要求,又规定了评价标准,采用统一考试的方法进行评价以统一性为基础的综合科学课程发展的特征本质特征

在科学本质与教育本质统一的基础上达到内在的综合

将科学知识、科学过程和科学文化统一于科学探究

统一性的含义科学本质与教育本质的统一

科学知识、科学过程、科学文化的统一

计划课程、实施课程、习得课程的统一

综合课程与分科课程的统一

精英教育与大众教育的统一

以上诸方面统一于科学探究

从相关性到统一性的意义从相关性到统一性是对科学本质和教育本质及其对科学课程认识的深化(统一性是建立在相关性上更高层次的认识)

综合科学课程的概念发生了变化

综合方式的变化

主、客体关系的变化

教师角色的变化

精英教育和大众教育的统一

建立综合和分科的平衡

统一性的表现——制定国家或地区的科学课程标准英国:国家课程中的科学

美国:以国家科学教育标准为指导,各 州制定科学课程标准

加拿大:各州科学课程标准

澳大利亚:各州科学课程标准

新西兰:新西兰课程中的科学案例1:美国的科学内容标准科学中统一的概念和过程

以探究为特点的科学

物质科学

生命科学

地球与空间科学

科学与技术

从个人角度和社会角度看的科学

科学史和科学的性质美国“科学 探究”的历史最早提出“探究”(Inquiry)的国家之一 (100多年前已把“探究”引入科学教育 )

1910年,杜威提出了“不仅可以学到科学知识,同样可学到过程和方法

在20世纪60年代,以施瓦布为代表的科学教育家们再一次强调要用探究的方法呈现科学课程的内容,学生要用探究的方法学习科学的概念

人们对“探究”是为了帮助学生发展探究的技能,还是让学生理解科学就是探究,发生了广泛争论和冲突

20世纪末在国家科学课程标准中不仅把科学探究看作是科学教学的一种方法,而且把探究作科学标准的一个重要内容和学生学习的目标。

把科学的本质和教育的本质统一于科学探究(科学探究不仅是一种学习方法,而且是对科学本质的理解和思维的方式) 案例2:英国国家课程中的科学科学探究

生活和生命过程

物质及其性质

物理过程

科学史和科学的性质包含在以上所有内容之中。案例3:新加坡的初中科学课程(一、二年级)科学引言:什么是科学?对科学的态度;科学过程中的技能;数量和单位

物质:性质;分类;相互作用;元素;混合物和化合物;空气;原子和分子;水和溶液

能量:能源和储存;机械能;热能;光能;声能;电能

生命:植物和动物的分类;细胞的结构、功能和器官;营养;呼吸;循环;人类的繁殖

环境:栖息地;生态的基本概念;生态系统的能量转化;生态系统的营养圈。案例4:英国14-16岁学生使用的 “平衡的科学”科学课程原子(ATOMS)

细胞和传送(CELL AND TRANSPORT)

力(FORCES)

空气和水(AIR AND WATER )

化学反应(CHEMICAL REACTIONS)

在生物体(有机体)中的化学反应(CHEMICAL REACTIONS IN LIVING ORGANISMS)

食物和消化(力)(FOOD AND DIGESTION )

波(WAVE )

繁殖(REPRODUCTION) 案例4:英国14-16岁学生使用的 “平衡的科学”科学课程机械和运动(MACHINES AND MOVEMENT)

在空间中的地球(THE EARCH IN SPACE)

资源(RESOURCES)

周期(THE PERIODIC )

在环境中的生物体(ORGANISM IN THEIR ENVIRONMENT)

疾病(HEALTH AND DISEASE)

遗传和进化(GENETICS AND EVOLUTION )

电和电源(ELECTRICITY AND RESOURCES )

生命体内的协调(COORDINATION IN LIVING ORGANISM) 。案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容 主题一 关于地球 1. 空间中的地球 1.1. 太阳 1.2. 月亮 1.3. 行星 1.4. 彗星 1.5.观察星星 1.6. 空间旅行 1.7. 太阳系以外 2. 行星地球 2.1. 地球的结构 2.2. 地球的地层结构 2.3. 地震和火山 2.4. 板块构造 2.5. 岩石的种类 2.6. 岩石的变形 2.7. 沿着地形的力 2.8. 地质年代 3. 天气 3.1. 天气 生存和毁灭的问题 3.2. 地球如何从太阳获得热量 3.3. 天气图 3.4. 云的形成 3.5. 云 3.6. 冬天的天气 3.7. 锋(FRONTS)案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题二 物质和能 4. 物质 4.1. 物质的状态 4.2. 纯净物 4.3. 密度 4.4. 状态的变化 4.5. 找出熔点和沸点 4.6. 物质的性质和用途 5. 能 5.1. 什么是能 5.2. 能量守恒 5.3. 能量的测量 5.4. 能量在活动中 6. 热 6.1. 温度 6.2. 热的扩散 6.3. 加热 6.4. 潜热 6.5. 热的转移 6.6. 进一步了解导体 6.7.辐射 6.8. 保温 7. 能源 7.1. 我们能量的需求 7.2. 燃料 7.3. 再生能源 7.4. 未来的能案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题三 原子 8. 粒子 8.1. 原子理论 8.2. 元素和化合物 8.3. 原子有多大 8.4. 物质的动力学理论 8.5. 饱和蒸气和不饱和蒸气 9. 原子的内部 9.1.Becquerel 的钥匙 9.2. 质子,中子和电子 9.3. 粒子在原子中的排布 9.4. 电子是如何排布的 9.5. 同位素 10. 放射性 10.1. 什么是放射性 10.2. 放射性衰减 10.3. 放射性的用途 10.4. 放射性的危险性 10.5. 核炸弹 10.6. 核反应堆 10.7. 核聚变 10.8. 放射性废料的处置 10.9. 安全案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题四 波的应用 11.波 11.1. 制取和应用波 11.2. 探索波 11.3. 测量波 11.4. 横向和纵向的波 11.5. 波的干涉 12. 声音 12.1. 声音的种类 12.2. 声音的性质 12.3. 耳 12.4. 奏乐 13. 光 13.1. 镜子的映像 13.2. 纤维光学 13.3. 折射 13.4. 透镜 13.5. 眼睛 13.6. 望远镜 14. 电磁波 14.1. 光谱 14.2. 电磁光谱 14.3. 收音机和电视的交流 14.4. 电话案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题五 力 15. 平衡中的力 15.1. 力的作用 15.2. 重心 15.3. 推力和拉力 15.4. 旋转力 15.5. 力和结构 16. 压强 16.1. 什么是压强 16.2. 压强的作用 16.3. 液体中的压强 16.4. 压强的测量 16.5. 大气压 16.6. 沉浮 17. 流动性 17.1. 表面张力 17.2. 气流 18. 力和运动 18.1. 地图和路 18.2. 加速度 18.3. 均加速的公式 18.4. 自由落体 18.5. 力和加速度 18.6. 动能 18.7. 碰撞和爆炸 18.8. 火箭和人造卫星 19. 机械和发动机 19.1. 更容易完成工作 19.2. 发动机 19.3. 飞行案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题六 电 20. 电荷 20.1. 使物体带电 20.2. 电场 20.3. 电荷和电流 20.4. 电池 21. 电路 21.1. 电池和电灯泡 21.2. 家用电 21.3. 电的测量 21.4. 电阻 22. 磁 22.1. 永久磁 22.2. 电磁 22.3. 马达和计量表 22.4. 电视显象管 22.5. 发电机和变压器 23. 电子 23.1. 电子 23.2. 电子逻辑 23.3. 电子的作用 23.4. 晶体管和继电器 23.5.电子记忆 23.6. 电子控制 23.7. 在科学研究中运用微电脑 23.8. 电子和交通案例六 典型的英美改革教材 第一次改革浪潮

NUFFIELD和CHEM BOND 化学教材

第二次改革浪潮

SALTERS 化学教材

CHEMCOM (Chemistry in Community)化学教材

案例六典型的英美改革教材第三次改革浪潮

CAMBRIDGE MODULAR 化学教材

Foundation Chemistry

Chains and Rings

How Far?How Fast?

Trends and Patterns

Environmental Chemistry

Methods of Analysis and Detection

案例六 典型的英美改革教材第三次改革浪潮

CAMBRIDGE MODULAR 生物教材

Foundation Biology

Central Concept in Biology

Microbiology and Biotechnology

Transport、Regulation and Control

Growth、Development and Reproduction

Applications of Genetics

Human Health and Disease

Ecology and Conservation五、现代科学课程的发展趋势制定国家级的科学课程指导文件

精选有意义的科学内容

提高全体公民的科学素养

使学生学会学习

课程与评价结合

注重教师的发展

信息和交流技术的发展

六、从世界科学课程发展看中国科学课程改革世界科学课程改革的三次浪潮:

第一次:培养科学家,注重知识与过程。

第二次:提出科学素养目标,注重知识的相关性。

第三次:提高每个公民的科学素养,注重科学本质与教育本质的统一。中国与世界的差异:时空错位从科学课程内容来看,仍然是知识本位,尚未达到世界第一次科学课程改革水平。

从课程目标来看,已提出科学素养目标,正在向目标转换努力,处于第一次向第二次的过渡。

从时间来看,世界正经历第三次改革浪潮,各种先进理论的引入和我国课程理论与实践之间形成巨大落差。

国家新化学课程标准改革重点提供给学生发展必需的化学基础知识和基本技能

突出化学与生活、社会和技术的密切联系

在实践中培养学生的科学探究能力

建立着眼于学生发展的新的评价体系上海二期自然学科群五个突破以科学探究为主线 (制定科学探究标准 、活动建议 研究型课程 )

体现信息技术与学科整合(数字化(实验、学习)平台 )

强化科学实验教学(观察、操作、测量、验证与科学探究相结合,传统的实验与数字化的实验相结合)

改革训练系统(内容、形式、方法的改革)

构建科学学科评价系统 (过程性评价 、设计网上评价方案 )制定“上海中小学自然科学学习领域课程指导纲要”合分结合、十二年一贯整体设计 (小学自然、初中科学、物理、化学、生命科学、高中科学六门学科组成)

提出课程目标和分阶段目标

科学探究的要求(各阶段:1-2年级、3-5年级、6-7年级、8-9年级、10-12年级的要求)五个要素: 提出问题和假设、制定计划、使用工具和搜集证据、处理数据和解释问题、表达与交流

科学探究所需要的能力,包括观察、实验能力、思维能力、 运用科学方法的能力、判断决策 的能力、想象能力和表达、交流、合作的能力等,具体体现在科学探究的五个基本要素中。

基本内容框架包括:生命科学、物质科学、地球、宇宙与空间科学、科学、技术与社会、科学的历史与本质

高中科学的体系结构第一单元 科学的历史和本质

第二单元 科学中的统一概念(物质、能量、信息)

第三单元 人与自然(人与生态系统、地球与生命)

第四单元 基于科学的技术(空间技术、新材料技术、生物技术)

第五单元 科学技术与现代化(科学技术发展与我国现代化建设思考题20世纪80年代后的综合科学课程的特征是什么?

通过对美国、英国和中国最新一轮科学课程的改革过程的比较,对我们的科学课程的实施有什么启示和警示?对中国的科学课程建设的思考以现代科学课程理念为指导,借鉴发达国家的先进经验,制定国家义务教育阶段统一的科学课程标准。

加强基础研究与大力开发课程资源相结合。

课程建设过程与师资培训过程相结合。

建立适合现代科学课程的评价体系。

欢迎提出问题共同探讨!谢谢大家

2008年5月20日问题的提出在中国基础教育和课程改革中,科学课程与科学本质的关系和科学课程的统一性和综合性成为关注的热点。

如何建设科学课程和加强科学课程的综合性?科学课程是如何发展的?对分科课程产生了什么影响?中国应当建设怎样的科学课程?研究的视角以世界科学课程改革和发展为参考框架。

采用大课程观,把科学课程看作计划课程、实施课程和习得课程的统一体。

宏观把握科学课程在多种要素相互作用下的发展过程,在动态中揭示发展的不同阶段的本质特征。一、国外科学课程发展的 概况20世纪30年代出现的科学课程受杜威教育思想影响的综合科学课程

针对以学科为中心的传统课程的弊端

以学生活动为主,植根于学生的生活经验,吸收公认的常见和通俗的科学内容,对日常生活世界有个科学的了解

活动多,但仅停留在综合性的常识介绍,缺乏一定的知识结构,学习人数急剧下降,成为适合程度较低学生学习的科学课程

国际科学课程改革的三次浪潮第一次50-60年代,作为学科知识的科学,目标是培养科学家,注重知识与过程。

第二次70-80年代,作为相关知识的科学,目标是科学素养,注重科学的应用。

第三次90年代至今,作为不完善知识的科学,缩短计划和实施课程的距离,焦点是个人、社会和文化对科学形成的影响。科学课程发展的三个阶段和三种形态30年代科学课程的理念是现代科学课程的雏形。

第一次改革浪潮的代表性课程是分科课程

第二次改革浪潮中的代表性课程是以相关性为基础的科学课程(综合科学课程和STS科学课程的迅速发展)。

第三次改革浪潮中的代表性课程是以统一性为基础的科学课程(统一的国家课程标准和课程)。二、以学科结构、实验探索为基础的科学课程的发展(第一次改革浪潮)集中在适合能力较高学生的分科科学课程

强调认识学科结构的基础——概念及主要的思想体系

强调实验课中的探索研究——使实验成为学生成为学生从事发现活动的手段三、以相关性为基础的科学课程的发展(第二次改革浪潮)发展过程

多样化

迅速而广泛。从60年代末到80年代后期一直持续增长

初中阶段发展最快

完全不同于30年代后的综合科学课程发展过程背景和条件科学教育从精英教育向大众教育转化

社会发展和国家发展的需要

对第一次科学课程改革的反思(综合化趋势;STS的发展)

对科学的整体性和相关性的认识有了进一步的提高(对科学认识的发展)

对学习心理的新认识以相关性为基础的综合科学课程的理念探求知识的统一性

探求统一框架的科学概念和相同的实验性探究的科学方法

从心理学和教育学的论点出发(强化学习动机、增加训练迁移、符合学生认识顺序而不是学科逻辑顺序、增加周课时改善师生关系等)以相关性为基础的综合科学课程的理念从社会发展和实用的价值出发:

科学成为国家力量和生产力的基础(施瓦布 1964)综合科学课程是使未来的公民建立这种理解的最好方法

第三世界国家强调综合科学理科对发展本身所作的贡献

强调科学教育应对科学和社会之间关系进行研究

以相关性为基础的综合科学课程的综合原则分析100多门综合科学课程,它们实际上贯彻的综合方式为:

根据一般的科学概念编写

根据一般科学研究过程和科学研究方法

根据心理学研究的成果

强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

以相关性为基础的综合科学课程的综合方式

根据一般的科学概念编写

美国的“初等科学概念指导课程”(宇宙结构的统一性、相互作用与变化、能量的衰变、自然的统计观点)

英国学校委员会编写的“综合科学教育计划”(把“相互作用和能量“作为其编写的主要概念框架)

以相关性为基础的综合科学课程的综合方式根据一般的科学概念编写

在综合科学课程中一般选用以下一些基本概念(A.生物(“生物科学课程研究计划”进化、遗传、生物行为、体内平衡)B. 化学(“化学学习计划”:物质不灭、守恒、平衡、能量、化学键及其结构)C. 物理(“物理科学研究委员会”:时间、空间、物质)。以相关性为基础的综合科学课程的综合方式根据一般科学研究过程和科学研究方法

美国的“科学--一个探索过程”(科学家是如何研究科学的,重点教会学生如何观察、分类、测量、假设和动手实验等)

“苏格兰综合科学课程”(Scottish Integrated Science Course )以相关性为基础的综合科学课程的综合方式根据心理学研究的成果

根据皮亚杰等心理学研究的成果的英国 “科学5——13”课程,澳大利亚 “澳大利亚科学教育计划”

针对能力较低的学生的英国纳菲尔德的“科学工作课程” (Nuffield’s Working with Science)

为有轻微脑损伤学生设置的“从我做起”的偏重于生物的综合科学课程以相关性为基础的综合科学课程的综合方式强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

哈佛大学的“设计物理学教学计划”强调了科学和文化的联系

英国的“科学和社会课程”则强调了科学和社会之间的关系

“非洲科学教育计划”、“巴西初级科学计划”、夏威夷和马绍尔群岛的“科学教学的基本方式”集中在卫生保健、食品生产、营养学、技术和其他一些有关发展等人们喜爱的内容以相关性为基础的综合科学课程的综合方式强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

菲律宾编写了在西方科学和本国的发展之间建立联系的综合科学课程

把解决复杂的农业和技术问题作为重点的以色列的“作为环境科学的农业计划”。英国的“设计技术” 和“工程概念课程计划”(Engineering Concepts Curriculum Project)以相关性为基础的综合科学课程的综合方式强调科学和文化、社会、技术、环境、日常生活之间的关系

菲律宾编写了在西方科学和本国的发展之间建立联系的综合科学课程

把解决复杂的农业和技术问题作为重点的以色列的“作为环境科学的农业计划”。英国的“设计技术” 和“工程概念课程计划”(Engineering Concepts Curriculum Project)以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度联合国教科文组织在1978和1987年对综合科学课程的发展情况进行了两次调查分析,分析采用的是布卢姆的框架

范围

强度

涉及环境的程度(某些学者的观点)以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(范围)范围:指综合科学课程所包括的学科范围和研究领域。它可分为以下六个层次:

一门自然科学内部的综合。

两门相近的自然科学的综合,如物理和化学的综合。

多门自然科学之间的综合。(包括或不包括数学)。

基础科学与应用科学的综合。

自然科学与社会科学的综合。

科学与非科学的综合。以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(范围)范围:对范围的认识

在最大范围的综合并不意味着就是最好的,使儿童可以按照自己的兴趣自由地探索他们周围环境,这才是最佳的方案

当一门课程或一个教学单元是围绕一个来自现实生活的复杂问题时,将在较大范围综合。但当学生的研究进入某较复杂的层次时,这个范围通常会缩小

以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(范围)范围:对范围的认识

数学在综合科学课程中可以起十分重要的作用,数学可以把科学课程中发现的和验证过的结论加以抽象化并加以编码和创造科学模型。(运用这种方式的综合科学课程的有:英国的“科学运用数学”(Science Uses Mathematics)和“扩展数学计划”(Continuing Mathematics Project)

以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度(强度)强度:指课程真正综合化的程度,分为以下三个层次:

协调型(并列型):能区分物理、化学、生物等不同学科的独立成分。

组合型(结合型):尽管以独立的学科为起点,但课程的设计使各门学科混合在一起。

整合型(融合型):与各学科有关的概念构成一个统一整体或高度的综合。

70年代以色列初中科学课程的综合模式

1、《作为环境科学的农业计划》——整合型为主,包括应用农业、生物、社会文化等

2、由全国课程中心协调的物质科学(包括物理和化学)和生物学——组合型和协调型

3、科学课程与语言艺术相组合的《科学世界》课程以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度综合的第三个尺度—环境问题

环境问题是综合科学课程的典型组成部分

综合科学课程一般都有这样的教育目标

环境问题的介入使综合科学课程更有意义。对教师来讲也是一种挑战。

以相关性为基础的综合科学课程的综合的尺度综合科学课程的判断标准

布拉姆认为,只有在范围上包括两个以上学科和强度上有实质性结合的课程才称为综合课程。联合国教科文组织将此作为操作性定义,在两次调查分析中用来判断一门课程是否属于综合科学课程。

相关性成为当时综合科学课程的本质特征以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程苏格兰在1969年发表课程文件七

1972年就被约80%的中学采用

加勒比地区、亚洲和非洲的许多国家以该课程为蓝本发展本国的科学课程

成为70~80年代世界范围内综合科学课程发展的范例。

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程适合11 岁 到14 岁学生的综合理科课程

既适合按能力分班(Streamed Classes )的教学,也适合不按能力分班(Unstreamed Classes)的教学

帮助理科教师更好地掌握“小组教学法”(Group Teaching Methods)

提供了一系列的教学资料

在苏格兰地区统一设置了相关的水平考试,为该课程的推广创造了条件

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程介于组合型(结合型)和整合型(融合型)之间

重视科学研究过程和科学研究方法

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程 New Science Worksheets

新科学课程学生学习单

1.1. Mixing solutions 溶液的混合

1.2. Using thermometers 温度计的使用

1.3. Weighting things 称重

1.4. Measuring volume 测量体积

1.5. Handling solutions 溶液的处理

1.6. Timing 测定时间

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程2.1.Looking at worms 观察蚯蚓

2.2.Animal antics 动物笨拙的动作

2.2a.Going places 趋向性

2.2b.Going places 趋向性

2.3.Variety of life 生命的多样性

2.4.Animal groups 动物的群体

2.5.Keys 检索表

2.5a.Using keys 检索表的使用

2.5a.Keys again 再一次使用检索表以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程3.1.Energy changes 能量的变化

3.2.What are the energy changes 什么是能量的变化

3.2a.Energy changers 能量的改变者

3.2b.Energy converters 能量的转换者

3.3.Energy in food 食物中的能量

3.4.Energy and man 能量和人

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程8.1. Finding out about gases了解各种气体

8.2. Gases of the air 空气中的气体

8.3. Burning and breathing燃烧和呼吸

8.4. Our breathing system 我们的呼吸系统

8.4a. More about breathing 更多有关呼吸的情况

8.4b.Respiration 呼吸作用

8.5. Food chains 食物链

8.6. Testing for starch测试淀粉

8.6a. Plants, animals, and energy 植物,动物和能量

8.6b. Photosynthesis 光合作用

以相关性为基础的综合科学课程中最成功的苏格兰课程13.1. What is a force? 什么是力

13.1a. Forces in football 作用在足球上的力

13.1b. Transmitting forces 力的传递

13.2. Friction 摩擦力

13.2a. Reducing friction 降低摩擦力

13.2b. Friction-more examples 摩擦力----更多的例子

13.3. Weighing things 称重

13.4. See-saws and levers 观察板和杠杆

13.4a. Levers 杠杆

13.4b. More levers 进一步了解杠杆

13.5. Work and energy 功和能

13.6. Muscles and movement 肌肉和运动

相关性的表现突出了学科知识的相关性

科学与儿童生活之间的相关

科学、技术、社会之间的相关

评述实现了目标的转化和扩展,促进了科学教育的发展,为科学课程增加了一个新的维度。

提高了学生学习科学的兴趣,与分科课程互补。

师资问题没有得到很好解决。

计划、实施和习得课程之间存在差异。

呈现多样化,突出了相关性,缺乏统一性,迷失了科学的本质。

思考题20世纪30年代的综合科学课程最突出的改革是什么?为什么会失败?

20世纪后半叶第一、第二次科学课程的改革对综合科学课程有什么影响?

20世纪70年代的综合科学课程在什么情况下发展起来的?存在的问题是什么?能给我们什么启示? 四、以统一性为基础的科学课程发展以统一性为基础的科学课程发展的背景与条件对科学本质认识的深化

认知科学的发展

对公众科学素养的要求的发展

科学课程多样化要求有一个统一的基础

后现代科学提出了科学的统一性和文化化问题

科学教育和课程实践的研究成果积累,科学课程改革的经验和提出的问题

各种相关理论的全面发展和对科学课程的影响

信息技术为个别化教学提供了物质基础

以统一性为基础的综合科学课程发展的特征通过对80年代末到90 年代科学课程的分析,可以看出呈现以下特征:

关于科学本质的认识进入科学课程文件

将科学本质与教育本质统一于科学探究

计划课程、实施课程与习得课程的统一

科学课程综合化、平衡化的趋势

对科学本质的认识进入科学课程文件

八个国际科学标准对科学本质的一致看法

科学知识具有可变性。

科学知识极大地依赖于观察、实验证据、理性辩论和怀疑,但并非全部。

不存在科学研究的唯一途径(因此,不存在普遍性的、一步一步的科学方法)

科学是一种解释自然现象的尝试。

规律和理论在科学中具有不同的作用,因此,学生应当注意到即使具有充分的证据,理论也不能成为规律。 对科学本质的认识进入科学课程文件

八个国际科学标准对科学本质的一致看法

来自所有文化的人们都对科学作出了贡献

新知识必须明确地和公开地表达。

科学家需要做准确的记录,深入的考察和反复的实验。

观察负载着理论。

对科学本质的认识进入科学课程文件

八个国际科学标准对科学本质的一致看法

科学家具有创造性。

科学史揭示了进化性和革命性。

科学是社会和文化传统的一部分。

科学和技术相互作用。

科学观念受社会和历史背景的影响。对科学本质的认识与科学教育常识性科学观:

科学是一种知识系统,在我国的《辞海》中,就是持这样的一种观点。 这种常识性的观点是有一定的合理性的 ,但它没有把科学的本质刻画出来,因而也不能达到将科学和非科学、前科学、伪科学的界线划分出来

科学教育的目的是传授一种知识体系经验主义的科学观

科学家强调通过实验检验来断定科学定理的真理性 ,二十世纪上半叶的逻辑经验主义便把“可确证性”作为科学的本质特征。他们认为,科学是一种可确证的知识体系。

科学教育强调科学实验的重要性

理性主义的科学观

英国的科学哲学家K. 波普尔在20世纪40年代以后从另一个侧面揭示了科学知识的可检验性的特征,他认为科学是一种“可证伪”的知识系统 ,认为可检验性(即可证为性)是科学知识的本质特征

科学教育中提倡的质疑精神和验证性实验 以上三种科学观都称之为狭义的科学观,因为它们基本上只是静态地审视科学,把科学仅仅等同于科学研究的结果--科学理论,而忽视了科学研究的动态过程本身;只是从科学内部去审视科学,仅仅看到科学研究内部的认知要素,而忽视了科学研究的内部和外部的社会文化因素和条件。

在科学教育中只与两个因素有关,一是科学知识系统,二是观察、实验的技能。强调科学知识和实验的技能(即双基)的传授与学习是必要的,忽视了其它科学素养的培养 历史主义的科学观(由著名科学哲学家邦格(M·Bunge)在20世纪60年代后提出)

提出了一种广义的科学观。他们认为,从广义的角度看,科学实际上是一种特殊的社会文化探究活动。这里有两点需要强调,一是科学本身是一种探究活动,而作为知识系统的科学理论只是这种探究活动的结果;二是科学是一种特殊的社会文化现象,而且可以说它是人类历史上至今为止最后出台的一类文化现象,它可以看成是今天人类文化最高层次和最为突出的成就。它是一种只有在特殊条件才可能得以产生和发展的探究活动。

科学研究活动不只有两个要素(即经验事实和理论),它有十个要素,它既包含经验事实和理论(B,K),又包括文化观念因素(G,F,A,M),还包括社会因素(C,S)等等。以往人们常常说,科学家是站在一个理论背景上去研究自然的,实际上科学家是站在一个包含理论但又比理论大得多的文化背景上去研究自然的。因此,科学探究活动的展开就与认知因素、文化观念因素和社会因素有关。其次,邦格还具体地刻画了科学活动的十二个特点,这十二个特点具体而深刻地揭示了科学这种社会文化活动的特殊性即本质特征 这种新的科学观自提出之后已经开始影响着现代科学教育理论的基本理念,从20世纪80年代之后科学教育理论的文献和基本理念来看,已经呈现了这种观点。其重要标志是,科学教育从原先仅仅强调科学知识的传授和学习,发展为现在要全面提高每一个学生的科学素养;从原先仅仅强调观察实验技能的培养,发展为现在的注重科学探究能力全面培养和实践 ;从原先仅仅强调解决科学内部的认知问题,发展为现在还要关注涉及科学、技术与社会热点问题的分析和决策能力的培养 将科学本质与教育本质统一于科学探究

在发达国家的科学课程标准中,均对学生的科学探究能力和对科学探究的理解提出了明确要求,作为科学素养的重要组成部分

对科学知识的认识、对科学知识来源—科学过程的认识和对科学文化的认识,现代综合科学课程将其统一于科学探究

科学探究是开放性的,科学知识的本质是不完善性,这构成了探究的逻辑起点

科学探究摆正了科学教学过程中主客体的关系 计划课程、实施课程与习得课程的统一

近年来,国际科学教育领域从课程实施的角度,在科学知识的社会建构与个体建构统一的理论指导下,对以探究为基础的教学策略开展了大量研究。

有效的教学策略是保证计划课程、实施课程与习得课程统一的条件计划课程、实施课程与习得课程的统一

这种策略包括以下环节:

考虑学生的观念、世界观、技能和态度

建议学生对问题情境开展定性研究,确定具体问题

指导学生对问题的科学处理

在各种情境中的应用新知识

鼓励综合活动(结构、报告)和对成果的详细阐述科学课程综合化、平衡化的趋势

英国的教育和科学部“科学 5——16:方针宣言”提出了构建科学课程应遵循的十项原则:广泛、平衡、关联、差异、机会均等、持续、进步、课际联系、教学方式方法和评价。这十项原则后来成为国家科学课程理念的主要内容,奠定了英国国家科学课程的思想基础科学课程综合化、平衡化的趋势

科学课程的形成和发展过程

1987 议会讨论教育法案,建立小组提出评价计划和科学课程

1988 通过教育法。制定了评价政策。评议科学课程建议

1989 颁布科学课程的第一个版本,开始在学校实施

1990 宣布修改科学课程。首次试验14岁年龄组的科学测验

1991 颁布科学课程的第二个版本。大范围实验14岁年龄组的科学测验

1992 科学课程第二版开始实施。改变测验形式。对测验的抗议开始升级

1993 教师抗议所有测验。开始全面检查整个课程

1994 发表关于科学课程第三版的建议

1995 颁布科学课程第三版

1999 颁布科学课程第四版 科学课程综合化、平衡化的趋势

成绩目标一(科学探究)1.提出问题,作出预测,形成假设 2.观察、测量和控制变量 3.解释结果,评价科学证据

成绩目标二(生活和生命过程) 1.生活过程和生物体的组织 2.生物的多样性,遗传和进化的机制 3.人口和人类对生态系统的影响 4.能量的流动和物质在生态系统中的循环

成绩目标三(物质及其性质) 1.物质的性质、分类和结构 2.对物质性质的解释 3.化学变化 4.地球和大气

成绩目标四(物理过程) 1.电和磁 2.能源和能的转化 3.力和力的作用 4.光和声 5.地球在宇宙中的位置

科学课程综合化、平衡化的趋势

从英国科学课程标准的变化过程中看到的新的趋势

从单纯的分科课程和综合课程趋向于平衡的科学课程

突出了科学课程最基本的结构

突出科学的探究本质

将科学作为一个整体设计课程,注重科学过程与内容之间的平衡

科学课程标准既规定各阶段学生学习的内容和要求,又规定了评价标准,采用统一考试的方法进行评价以统一性为基础的综合科学课程发展的特征本质特征

在科学本质与教育本质统一的基础上达到内在的综合

将科学知识、科学过程和科学文化统一于科学探究

统一性的含义科学本质与教育本质的统一

科学知识、科学过程、科学文化的统一

计划课程、实施课程、习得课程的统一

综合课程与分科课程的统一

精英教育与大众教育的统一

以上诸方面统一于科学探究

从相关性到统一性的意义从相关性到统一性是对科学本质和教育本质及其对科学课程认识的深化(统一性是建立在相关性上更高层次的认识)

综合科学课程的概念发生了变化

综合方式的变化

主、客体关系的变化

教师角色的变化

精英教育和大众教育的统一

建立综合和分科的平衡

统一性的表现——制定国家或地区的科学课程标准英国:国家课程中的科学

美国:以国家科学教育标准为指导,各 州制定科学课程标准

加拿大:各州科学课程标准

澳大利亚:各州科学课程标准

新西兰:新西兰课程中的科学案例1:美国的科学内容标准科学中统一的概念和过程

以探究为特点的科学

物质科学

生命科学

地球与空间科学

科学与技术

从个人角度和社会角度看的科学

科学史和科学的性质美国“科学 探究”的历史最早提出“探究”(Inquiry)的国家之一 (100多年前已把“探究”引入科学教育 )

1910年,杜威提出了“不仅可以学到科学知识,同样可学到过程和方法

在20世纪60年代,以施瓦布为代表的科学教育家们再一次强调要用探究的方法呈现科学课程的内容,学生要用探究的方法学习科学的概念

人们对“探究”是为了帮助学生发展探究的技能,还是让学生理解科学就是探究,发生了广泛争论和冲突

20世纪末在国家科学课程标准中不仅把科学探究看作是科学教学的一种方法,而且把探究作科学标准的一个重要内容和学生学习的目标。

把科学的本质和教育的本质统一于科学探究(科学探究不仅是一种学习方法,而且是对科学本质的理解和思维的方式) 案例2:英国国家课程中的科学科学探究

生活和生命过程

物质及其性质

物理过程

科学史和科学的性质包含在以上所有内容之中。案例3:新加坡的初中科学课程(一、二年级)科学引言:什么是科学?对科学的态度;科学过程中的技能;数量和单位

物质:性质;分类;相互作用;元素;混合物和化合物;空气;原子和分子;水和溶液

能量:能源和储存;机械能;热能;光能;声能;电能

生命:植物和动物的分类;细胞的结构、功能和器官;营养;呼吸;循环;人类的繁殖

环境:栖息地;生态的基本概念;生态系统的能量转化;生态系统的营养圈。案例4:英国14-16岁学生使用的 “平衡的科学”科学课程原子(ATOMS)

细胞和传送(CELL AND TRANSPORT)

力(FORCES)

空气和水(AIR AND WATER )

化学反应(CHEMICAL REACTIONS)

在生物体(有机体)中的化学反应(CHEMICAL REACTIONS IN LIVING ORGANISMS)

食物和消化(力)(FOOD AND DIGESTION )

波(WAVE )

繁殖(REPRODUCTION) 案例4:英国14-16岁学生使用的 “平衡的科学”科学课程机械和运动(MACHINES AND MOVEMENT)

在空间中的地球(THE EARCH IN SPACE)

资源(RESOURCES)

周期(THE PERIODIC )

在环境中的生物体(ORGANISM IN THEIR ENVIRONMENT)

疾病(HEALTH AND DISEASE)

遗传和进化(GENETICS AND EVOLUTION )

电和电源(ELECTRICITY AND RESOURCES )

生命体内的协调(COORDINATION IN LIVING ORGANISM) 。案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容 主题一 关于地球 1. 空间中的地球 1.1. 太阳 1.2. 月亮 1.3. 行星 1.4. 彗星 1.5.观察星星 1.6. 空间旅行 1.7. 太阳系以外 2. 行星地球 2.1. 地球的结构 2.2. 地球的地层结构 2.3. 地震和火山 2.4. 板块构造 2.5. 岩石的种类 2.6. 岩石的变形 2.7. 沿着地形的力 2.8. 地质年代 3. 天气 3.1. 天气 生存和毁灭的问题 3.2. 地球如何从太阳获得热量 3.3. 天气图 3.4. 云的形成 3.5. 云 3.6. 冬天的天气 3.7. 锋(FRONTS)案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题二 物质和能 4. 物质 4.1. 物质的状态 4.2. 纯净物 4.3. 密度 4.4. 状态的变化 4.5. 找出熔点和沸点 4.6. 物质的性质和用途 5. 能 5.1. 什么是能 5.2. 能量守恒 5.3. 能量的测量 5.4. 能量在活动中 6. 热 6.1. 温度 6.2. 热的扩散 6.3. 加热 6.4. 潜热 6.5. 热的转移 6.6. 进一步了解导体 6.7.辐射 6.8. 保温 7. 能源 7.1. 我们能量的需求 7.2. 燃料 7.3. 再生能源 7.4. 未来的能案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题三 原子 8. 粒子 8.1. 原子理论 8.2. 元素和化合物 8.3. 原子有多大 8.4. 物质的动力学理论 8.5. 饱和蒸气和不饱和蒸气 9. 原子的内部 9.1.Becquerel 的钥匙 9.2. 质子,中子和电子 9.3. 粒子在原子中的排布 9.4. 电子是如何排布的 9.5. 同位素 10. 放射性 10.1. 什么是放射性 10.2. 放射性衰减 10.3. 放射性的用途 10.4. 放射性的危险性 10.5. 核炸弹 10.6. 核反应堆 10.7. 核聚变 10.8. 放射性废料的处置 10.9. 安全案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题四 波的应用 11.波 11.1. 制取和应用波 11.2. 探索波 11.3. 测量波 11.4. 横向和纵向的波 11.5. 波的干涉 12. 声音 12.1. 声音的种类 12.2. 声音的性质 12.3. 耳 12.4. 奏乐 13. 光 13.1. 镜子的映像 13.2. 纤维光学 13.3. 折射 13.4. 透镜 13.5. 眼睛 13.6. 望远镜 14. 电磁波 14.1. 光谱 14.2. 电磁光谱 14.3. 收音机和电视的交流 14.4. 电话案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题五 力 15. 平衡中的力 15.1. 力的作用 15.2. 重心 15.3. 推力和拉力 15.4. 旋转力 15.5. 力和结构 16. 压强 16.1. 什么是压强 16.2. 压强的作用 16.3. 液体中的压强 16.4. 压强的测量 16.5. 大气压 16.6. 沉浮 17. 流动性 17.1. 表面张力 17.2. 气流 18. 力和运动 18.1. 地图和路 18.2. 加速度 18.3. 均加速的公式 18.4. 自由落体 18.5. 力和加速度 18.6. 动能 18.7. 碰撞和爆炸 18.8. 火箭和人造卫星 19. 机械和发动机 19.1. 更容易完成工作 19.2. 发动机 19.3. 飞行案例5:英国以物理为主的“核心科学”的主要内容主题六 电 20. 电荷 20.1. 使物体带电 20.2. 电场 20.3. 电荷和电流 20.4. 电池 21. 电路 21.1. 电池和电灯泡 21.2. 家用电 21.3. 电的测量 21.4. 电阻 22. 磁 22.1. 永久磁 22.2. 电磁 22.3. 马达和计量表 22.4. 电视显象管 22.5. 发电机和变压器 23. 电子 23.1. 电子 23.2. 电子逻辑 23.3. 电子的作用 23.4. 晶体管和继电器 23.5.电子记忆 23.6. 电子控制 23.7. 在科学研究中运用微电脑 23.8. 电子和交通案例六 典型的英美改革教材 第一次改革浪潮

NUFFIELD和CHEM BOND 化学教材

第二次改革浪潮

SALTERS 化学教材

CHEMCOM (Chemistry in Community)化学教材

案例六典型的英美改革教材第三次改革浪潮

CAMBRIDGE MODULAR 化学教材

Foundation Chemistry

Chains and Rings

How Far?How Fast?

Trends and Patterns

Environmental Chemistry

Methods of Analysis and Detection

案例六 典型的英美改革教材第三次改革浪潮

CAMBRIDGE MODULAR 生物教材

Foundation Biology

Central Concept in Biology

Microbiology and Biotechnology

Transport、Regulation and Control

Growth、Development and Reproduction

Applications of Genetics

Human Health and Disease

Ecology and Conservation五、现代科学课程的发展趋势制定国家级的科学课程指导文件

精选有意义的科学内容

提高全体公民的科学素养

使学生学会学习

课程与评价结合

注重教师的发展

信息和交流技术的发展

六、从世界科学课程发展看中国科学课程改革世界科学课程改革的三次浪潮:

第一次:培养科学家,注重知识与过程。

第二次:提出科学素养目标,注重知识的相关性。

第三次:提高每个公民的科学素养,注重科学本质与教育本质的统一。中国与世界的差异:时空错位从科学课程内容来看,仍然是知识本位,尚未达到世界第一次科学课程改革水平。

从课程目标来看,已提出科学素养目标,正在向目标转换努力,处于第一次向第二次的过渡。

从时间来看,世界正经历第三次改革浪潮,各种先进理论的引入和我国课程理论与实践之间形成巨大落差。

国家新化学课程标准改革重点提供给学生发展必需的化学基础知识和基本技能

突出化学与生活、社会和技术的密切联系

在实践中培养学生的科学探究能力

建立着眼于学生发展的新的评价体系上海二期自然学科群五个突破以科学探究为主线 (制定科学探究标准 、活动建议 研究型课程 )

体现信息技术与学科整合(数字化(实验、学习)平台 )

强化科学实验教学(观察、操作、测量、验证与科学探究相结合,传统的实验与数字化的实验相结合)

改革训练系统(内容、形式、方法的改革)

构建科学学科评价系统 (过程性评价 、设计网上评价方案 )制定“上海中小学自然科学学习领域课程指导纲要”合分结合、十二年一贯整体设计 (小学自然、初中科学、物理、化学、生命科学、高中科学六门学科组成)

提出课程目标和分阶段目标

科学探究的要求(各阶段:1-2年级、3-5年级、6-7年级、8-9年级、10-12年级的要求)五个要素: 提出问题和假设、制定计划、使用工具和搜集证据、处理数据和解释问题、表达与交流

科学探究所需要的能力,包括观察、实验能力、思维能力、 运用科学方法的能力、判断决策 的能力、想象能力和表达、交流、合作的能力等,具体体现在科学探究的五个基本要素中。

基本内容框架包括:生命科学、物质科学、地球、宇宙与空间科学、科学、技术与社会、科学的历史与本质

高中科学的体系结构第一单元 科学的历史和本质

第二单元 科学中的统一概念(物质、能量、信息)

第三单元 人与自然(人与生态系统、地球与生命)

第四单元 基于科学的技术(空间技术、新材料技术、生物技术)

第五单元 科学技术与现代化(科学技术发展与我国现代化建设思考题20世纪80年代后的综合科学课程的特征是什么?

通过对美国、英国和中国最新一轮科学课程的改革过程的比较,对我们的科学课程的实施有什么启示和警示?对中国的科学课程建设的思考以现代科学课程理念为指导,借鉴发达国家的先进经验,制定国家义务教育阶段统一的科学课程标准。

加强基础研究与大力开发课程资源相结合。

课程建设过程与师资培训过程相结合。

建立适合现代科学课程的评价体系。

欢迎提出问题共同探讨!谢谢大家

同课章节目录