第13节我们身边的物质 教案(ppt)

文档属性

| 名称 | 第13节我们身边的物质 教案(ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 135.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2018-03-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件13张PPT。 物质的变化 教育科学版 科学六年级 下 我们身边的物质教学设计教学准备教学过程教学反思教学目标重难点板书设计

过程与方法情感态度与价值观知识与技能 世界是物质构成的,物质是变化的,物质的变化有相同和不同之处。

一些物质的变化产生了新的物质,一些变化没有产生新的物质。 用举例、分析、综合、概括的方法,对物质的变化进行比较分析分类。

通过具体的实验,体验物质的变化。认可世界是物质构成的,物质是不断变化着的。 能通过具体的实验,体验物质的变化。 间接感受抽象物质的存在性以及物质的变化。教学准备:师:塑料袋、易拉罐、水结冰图片

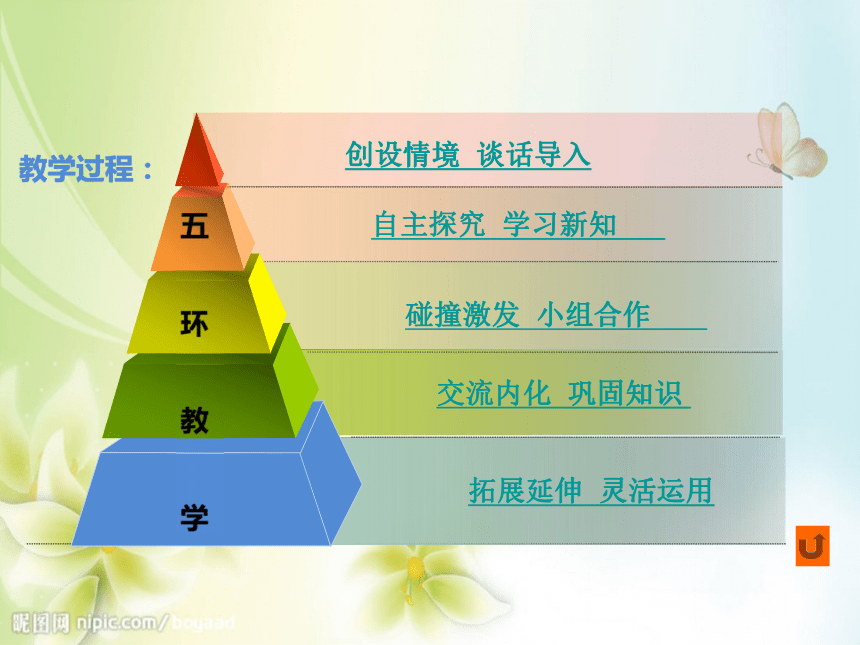

生:蜡烛、火柴、铁绣钉、纸教学过程:五 环 教 学一、创设情境 谈话导入(3分):: 1、切身环境导入:观察我们的周围,由 哪些物质构成了我们的教室?

2、学生自由发言,(预计大多为可视性的具体物体)教师指出:我们能直接观察到的物体都可以叫做物质。 二、自主探究 学习新知(10分): 探讨:我们的教室其实不仅存在这些可以看的见摸的着的物质,还有我们不能直接感触到的空气、火、声音、电、光,它们是物质么?

1、建议作出讨论,要求学生列出证据和理由。

2、教师介入抽象物质的界定:对学生见解适当点评,必要情况下以空气做示例,塑料袋实验证明。引申教室以外的世界物质构成。

3、小结:无论是实际存在的物质还是我们的感觉器官能感触的到的物质,都说明了整个世界都是由物质构成的。三、碰撞激发 小组合作(13分): 过渡物质在变化:

以教室为例,教室里同学们所列举的物质都是一成不变,没有任何变化的么?

学生会列举许多变化,教师给予肯定。

1、师引入演示:在我们的教室里还有老师带来的两种物质——易拉罐和水结冰的图片。

讨论:捏扁易拉罐和水结冰也同样是物质发生了变化,它们有什么相同和不同点呢? 我们生活里还有没有这样的例子?

2、分组实验发现:实验盒里有火柴和铁钉,它们会发生变化么?它们的变化又会有什么相同和不同的地方呢?

实验讨论:火柴燃烧过以后变成了什么物质?和之前一样么?铁和铁锈是同一种物质么?我们生活中有这样的例子么?

3、比较前后两种实验:这两组实验有什么相同和异同点?

四、交流内化,巩固知识 (12分)

让物质发生变化:

1、在教师提供的铁丝、热水、纸张、蜡烛、火柴中,它们都会产生在怎样的变化呢?(学生的思维面不会停留在课本展示的变化中,要求学生作出适当合理的解释,教师适当补充,尤其是蜡烛的燃烧)

2、各种变化中有什么相同和不同呢?

( 重点在自然产生的变化和人为产生的变化、变化速度的快慢、是否产生新的物质)

3、过渡引申:我们说的是我们现有的物质,对于岩石、房屋、马路在变化么?世界上有不变的物质么?说出你的依据。板书设计 我们身边的物质

一、物质在变化

二、让物质发生变化五、拓展延伸 灵活运用:(2分)

总结:

世界总是在不断的变化,有些变化只是改变物质的形态,大小,有些变化就产生了新的物质。我们下节课接着研究。

PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/

节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/

PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/

优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/

Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.com/excel/

资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/

范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.com/shiti/

教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/

教学反思 本节课的教学,我注重教学方案的设计,采用科学的探究方法,指导学生用观察法、实验法、讨论法等学习方法培养学生科学素养。在教学过程中,我引导学生用实验的方法和比较的方法来感知物质的各种属性,用观察的方法了解物质的形状,用讨论的方法确定物质的内部属性,用动手操作的方法感知物质的物理性质和化学性质。这些方法运用恰当,针对性强,能促进学生主动、积极、快乐的学习。本课成功之处在于小组合作试验前讲明了实验要求,让学生更进一步明白要做什么,怎么做,提高了学生探究效果。也增长了学生科学探究能力。这节课的设计详细,思路清晰,层次性强,结构紧凑,组织有序,体现了以学生为主体的教学原则,符合新课程理念,收到了较好的教学效果。

过程与方法情感态度与价值观知识与技能 世界是物质构成的,物质是变化的,物质的变化有相同和不同之处。

一些物质的变化产生了新的物质,一些变化没有产生新的物质。 用举例、分析、综合、概括的方法,对物质的变化进行比较分析分类。

通过具体的实验,体验物质的变化。认可世界是物质构成的,物质是不断变化着的。 能通过具体的实验,体验物质的变化。 间接感受抽象物质的存在性以及物质的变化。教学准备:师:塑料袋、易拉罐、水结冰图片

生:蜡烛、火柴、铁绣钉、纸教学过程:五 环 教 学一、创设情境 谈话导入(3分):: 1、切身环境导入:观察我们的周围,由 哪些物质构成了我们的教室?

2、学生自由发言,(预计大多为可视性的具体物体)教师指出:我们能直接观察到的物体都可以叫做物质。 二、自主探究 学习新知(10分): 探讨:我们的教室其实不仅存在这些可以看的见摸的着的物质,还有我们不能直接感触到的空气、火、声音、电、光,它们是物质么?

1、建议作出讨论,要求学生列出证据和理由。

2、教师介入抽象物质的界定:对学生见解适当点评,必要情况下以空气做示例,塑料袋实验证明。引申教室以外的世界物质构成。

3、小结:无论是实际存在的物质还是我们的感觉器官能感触的到的物质,都说明了整个世界都是由物质构成的。三、碰撞激发 小组合作(13分): 过渡物质在变化:

以教室为例,教室里同学们所列举的物质都是一成不变,没有任何变化的么?

学生会列举许多变化,教师给予肯定。

1、师引入演示:在我们的教室里还有老师带来的两种物质——易拉罐和水结冰的图片。

讨论:捏扁易拉罐和水结冰也同样是物质发生了变化,它们有什么相同和不同点呢? 我们生活里还有没有这样的例子?

2、分组实验发现:实验盒里有火柴和铁钉,它们会发生变化么?它们的变化又会有什么相同和不同的地方呢?

实验讨论:火柴燃烧过以后变成了什么物质?和之前一样么?铁和铁锈是同一种物质么?我们生活中有这样的例子么?

3、比较前后两种实验:这两组实验有什么相同和异同点?

四、交流内化,巩固知识 (12分)

让物质发生变化:

1、在教师提供的铁丝、热水、纸张、蜡烛、火柴中,它们都会产生在怎样的变化呢?(学生的思维面不会停留在课本展示的变化中,要求学生作出适当合理的解释,教师适当补充,尤其是蜡烛的燃烧)

2、各种变化中有什么相同和不同呢?

( 重点在自然产生的变化和人为产生的变化、变化速度的快慢、是否产生新的物质)

3、过渡引申:我们说的是我们现有的物质,对于岩石、房屋、马路在变化么?世界上有不变的物质么?说出你的依据。板书设计 我们身边的物质

一、物质在变化

二、让物质发生变化五、拓展延伸 灵活运用:(2分)

总结:

世界总是在不断的变化,有些变化只是改变物质的形态,大小,有些变化就产生了新的物质。我们下节课接着研究。

PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/

节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/

PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/

优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/

Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.com/excel/

资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/

范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.com/shiti/

教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/

教学反思 本节课的教学,我注重教学方案的设计,采用科学的探究方法,指导学生用观察法、实验法、讨论法等学习方法培养学生科学素养。在教学过程中,我引导学生用实验的方法和比较的方法来感知物质的各种属性,用观察的方法了解物质的形状,用讨论的方法确定物质的内部属性,用动手操作的方法感知物质的物理性质和化学性质。这些方法运用恰当,针对性强,能促进学生主动、积极、快乐的学习。本课成功之处在于小组合作试验前讲明了实验要求,让学生更进一步明白要做什么,怎么做,提高了学生探究效果。也增长了学生科学探究能力。这节课的设计详细,思路清晰,层次性强,结构紧凑,组织有序,体现了以学生为主体的教学原则,符合新课程理念,收到了较好的教学效果。

同课章节目录

- 第一单元 微小世界

- 1、放大镜

- 2、放大镜下的昆虫世界

- 3、放大镜下的晶体

- 4、怎样放得更大

- 5、用显微镜观察身边的生命世界(一)

- 6、用显微镜观察身边的生命世界(二)

- 7、用显微镜观察身边的生命世界(三)

- 8、微小世界和我们

- 第二单元 物质的变化

- 1、我们身边的物质

- 2、物质发生了什么变化

- 3、米饭、淀粉和碘酒的变化

- 4、小苏打和白醋的变化

- 5、铁生锈了

- 6、化学变化伴随的现象

- 7、控制铁生锈的速度

- 8、物质变化与我们

- 第三单元 宇宙

- 1、地球的卫星——月球

- 2、月相变化

- 3、我们来造“环形山”

- 4、日食和月食

- 5、太阳系

- 6、在星空中(一)

- 7、在星空中(二)

- 8、探索宇宙

- 第四单元 环境和我们

- 1、一天的垃圾

- 2、垃圾的处理

- 3、减少丢弃及重新使用

- 4、分类和回收利用

- 5、一天的生活用水

- 6、污水和污水处理

- 7、考察家乡的自然水域

- 8、环境问题和我们的行动