第1课 隋朝的统一与灭亡 课件

图片预览

文档简介

课件28张PPT。隋文帝 古来得天下之易未有如隋文帝者,以妇翁之亲,值周宣帝早殂,结郑译等矫诏入辅政,遂安坐而攘帝位

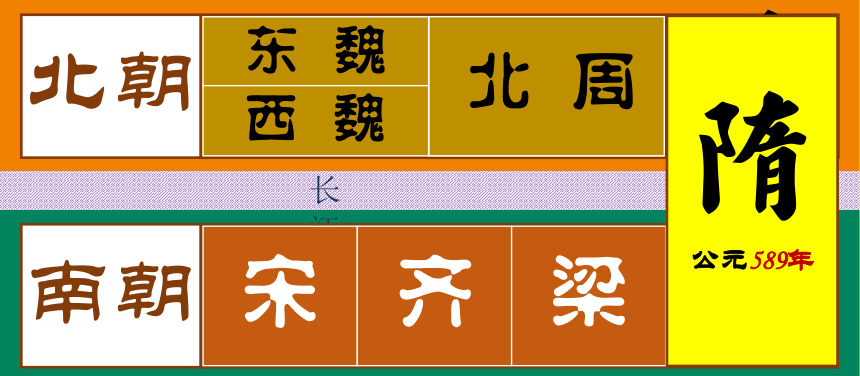

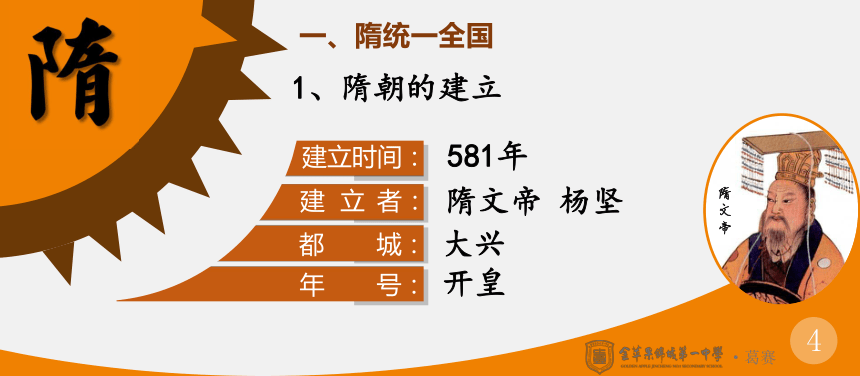

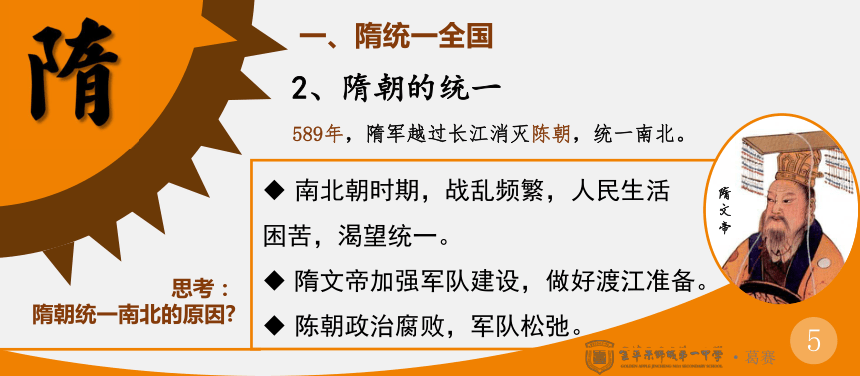

——(清)赵翼《廿二史札记》一、隋统一全国1、隋朝的建立581年开皇大兴隋文帝 杨坚隋文帝隋589年,隋军越过长江消灭陈朝,统一南北。2、隋朝的统一思考:

隋朝统一南北的原因?一、隋统一全国南北朝时期,战乱频繁,人民生活

困苦,渴望统一。

隋文帝加强军队建设,做好渡江准备。

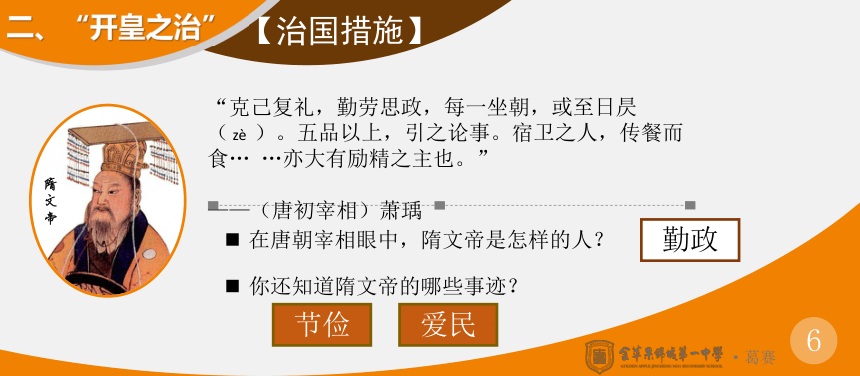

陈朝政治腐败,军队松弛。隋文帝【治国措施】二、“开皇之治”隋文帝“克己复礼,勤劳思政,每一坐朝,或至日昃( zè? )。五品以上,引之论事。宿卫之人,传餐而食… …亦大有励精之主也。”

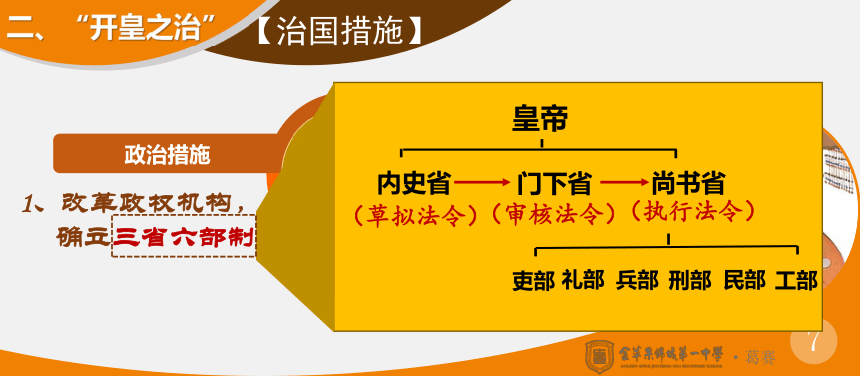

——(唐初宰相)萧瑀勤政节俭爱民在唐朝宰相眼中,隋文帝是怎样的人?你还知道隋文帝的哪些事迹?【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制隋文帝【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制

2、重视人才选拔,推行新的选官制度隋文帝【科举制度的创立】观看视频,结合教材P3,梳理科举制出现的背景。【科举制度的创立】观看视频,结合教材P3,梳理科举制出现的背景。隋文帝隋炀帝设进士科,通过考试选拔人才从此,我国的选官制度由推荐、考察转变为考试为主分科考试,择优录取,相对公平、公开是科举制度的主要特征上品无寒门,下品无势族VS朝为田舍郎,暮登天子堂分科举士【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制

2、重视人才选拔,推行新的选官制度

3、输籍定样,大索貌阅【增加纳税人口】

4、严格考核,整顿吏治【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制

2、重视人才选拔,推行新的选官制度

3、输籍定样,大索貌阅【增加纳税人口】

4、修订法律,废除酷刑5、继续行均田制,减轻赋税徭役

6、倡导节俭,统一币制、度量衡

7、设置义仓,屯粮以备荒年之用【国力大增】二、“开皇之治”西晋人口约1600万隋文帝时人口约5000万实力一:人多【国力大增】二、“开皇之治”含嘉仓位于今洛阳,宽约 600 米,长约 700 米,总占地面积42万平方米,在当时被誉为“天下第一粮仓”。唐玄宗天宝八年,全国主要大型粮仓的储粮总数约为1265万石,而含嘉仓就有约583万石,占了将近1/2。实力二:粮多 2012年1月,洛阳市文物考古研究院对回洛仓遗址进行考古发掘发现,回洛仓为一个东西长1000米、南北宽355米的隋朝国家粮仓城,里面除了仓窖,仓城内还发现有管理区、道路和漕渠等遗址。12米17米10米50万斤隋朝粮仓保质期9年1000米355米3.55亿斤隋朝粮仓面积相当于50个国际标准足球场像这样的粮仓隋朝至少还有八个······【国力大增】二、“开皇之治”实力二:粮多你找到刚才讲的两个粮仓了吗?

数一数图上有多少粮仓?“开皇之治” 开皇十三年,有司上言,府藏皆满,无所容,积于廊庑,帝曰,朕既薄赋于民,又大经赐,何得尔也?对曰,入者常多于出,略计每年赐出,至数百万段,曾无减省,于是更辟左藏院,以受之。

——《资治通鉴》司马光著,卷178 【隋纪二】

q

计天下储积,得供五六十年。

——《贞观政要》

隋朝的富庶给百姓带来“稳稳的幸福”了吗?【杨广其人】二、隋朝的灭亡隋炀帝(杨广)“好内远礼曰炀,去礼远众曰炀,逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀 。”——《谥法》谥号:“炀”唐高祖李渊为何将“炀”字作为杨广的谥号?阅读教材P3-4,结合自己的分析说明。隋炀帝二、隋朝的灭亡【杨广其人】修建长城营建东都巡游四方修筑驰道三访流求二、隋朝的灭亡【杨广其人】开凿大运河增设新仓重开丝路确立科举制三访流求隋朝由此走向极盛时期 中国大运河是世界上唯一一个为确保粮食运输(“漕运”)安全,以达到稳定政权、维持帝国统一的目的,由国家投资开凿和管理的巨大工程体系。一个中心,两个点

沟通四段五水系

促进南北经济文化交流与政治联系二、隋朝的灭亡【杨广其人】开凿大运河增设新仓重开丝路确立科举制三访流求修建长城营建东都巡游四方修筑驰道三访流求隋炀帝所做的这些事情,真的是荒淫无道,纯属享乐的吗?

既然不是,而且有的工程还成为了千秋伟业,可为什么隋炀帝在历史上落得个千古骂名?【隋炀帝的“好大喜功”】26 隋朝公元618年亡了尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——《贞观政要》你怎么评价隋炀帝呢?炀征吐谷 讨高丽

用兵力既劳民力

固才冠诸王

然祸及百姓

若雄才兼安宇内

后世论名

可与汉武齐功建东都 修运河

享独乐不与众乐

虽罪在当代

但利延千秋

如恩泽能至斯民

今朝评绩

当和禹王同辉请你作一幅对联评价隋炀帝

——(清)赵翼《廿二史札记》一、隋统一全国1、隋朝的建立581年开皇大兴隋文帝 杨坚隋文帝隋589年,隋军越过长江消灭陈朝,统一南北。2、隋朝的统一思考:

隋朝统一南北的原因?一、隋统一全国南北朝时期,战乱频繁,人民生活

困苦,渴望统一。

隋文帝加强军队建设,做好渡江准备。

陈朝政治腐败,军队松弛。隋文帝【治国措施】二、“开皇之治”隋文帝“克己复礼,勤劳思政,每一坐朝,或至日昃( zè? )。五品以上,引之论事。宿卫之人,传餐而食… …亦大有励精之主也。”

——(唐初宰相)萧瑀勤政节俭爱民在唐朝宰相眼中,隋文帝是怎样的人?你还知道隋文帝的哪些事迹?【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制隋文帝【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制

2、重视人才选拔,推行新的选官制度隋文帝【科举制度的创立】观看视频,结合教材P3,梳理科举制出现的背景。【科举制度的创立】观看视频,结合教材P3,梳理科举制出现的背景。隋文帝隋炀帝设进士科,通过考试选拔人才从此,我国的选官制度由推荐、考察转变为考试为主分科考试,择优录取,相对公平、公开是科举制度的主要特征上品无寒门,下品无势族VS朝为田舍郎,暮登天子堂分科举士【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制

2、重视人才选拔,推行新的选官制度

3、输籍定样,大索貌阅【增加纳税人口】

4、严格考核,整顿吏治【治国措施】二、“开皇之治”1、改革政权机构,

确立三省六部制

2、重视人才选拔,推行新的选官制度

3、输籍定样,大索貌阅【增加纳税人口】

4、修订法律,废除酷刑5、继续行均田制,减轻赋税徭役

6、倡导节俭,统一币制、度量衡

7、设置义仓,屯粮以备荒年之用【国力大增】二、“开皇之治”西晋人口约1600万隋文帝时人口约5000万实力一:人多【国力大增】二、“开皇之治”含嘉仓位于今洛阳,宽约 600 米,长约 700 米,总占地面积42万平方米,在当时被誉为“天下第一粮仓”。唐玄宗天宝八年,全国主要大型粮仓的储粮总数约为1265万石,而含嘉仓就有约583万石,占了将近1/2。实力二:粮多 2012年1月,洛阳市文物考古研究院对回洛仓遗址进行考古发掘发现,回洛仓为一个东西长1000米、南北宽355米的隋朝国家粮仓城,里面除了仓窖,仓城内还发现有管理区、道路和漕渠等遗址。12米17米10米50万斤隋朝粮仓保质期9年1000米355米3.55亿斤隋朝粮仓面积相当于50个国际标准足球场像这样的粮仓隋朝至少还有八个······【国力大增】二、“开皇之治”实力二:粮多你找到刚才讲的两个粮仓了吗?

数一数图上有多少粮仓?“开皇之治” 开皇十三年,有司上言,府藏皆满,无所容,积于廊庑,帝曰,朕既薄赋于民,又大经赐,何得尔也?对曰,入者常多于出,略计每年赐出,至数百万段,曾无减省,于是更辟左藏院,以受之。

——《资治通鉴》司马光著,卷178 【隋纪二】

q

计天下储积,得供五六十年。

——《贞观政要》

隋朝的富庶给百姓带来“稳稳的幸福”了吗?【杨广其人】二、隋朝的灭亡隋炀帝(杨广)“好内远礼曰炀,去礼远众曰炀,逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀 。”——《谥法》谥号:“炀”唐高祖李渊为何将“炀”字作为杨广的谥号?阅读教材P3-4,结合自己的分析说明。隋炀帝二、隋朝的灭亡【杨广其人】修建长城营建东都巡游四方修筑驰道三访流求二、隋朝的灭亡【杨广其人】开凿大运河增设新仓重开丝路确立科举制三访流求隋朝由此走向极盛时期 中国大运河是世界上唯一一个为确保粮食运输(“漕运”)安全,以达到稳定政权、维持帝国统一的目的,由国家投资开凿和管理的巨大工程体系。一个中心,两个点

沟通四段五水系

促进南北经济文化交流与政治联系二、隋朝的灭亡【杨广其人】开凿大运河增设新仓重开丝路确立科举制三访流求修建长城营建东都巡游四方修筑驰道三访流求隋炀帝所做的这些事情,真的是荒淫无道,纯属享乐的吗?

既然不是,而且有的工程还成为了千秋伟业,可为什么隋炀帝在历史上落得个千古骂名?【隋炀帝的“好大喜功”】26 隋朝公元618年亡了尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——《贞观政要》你怎么评价隋炀帝呢?炀征吐谷 讨高丽

用兵力既劳民力

固才冠诸王

然祸及百姓

若雄才兼安宇内

后世论名

可与汉武齐功建东都 修运河

享独乐不与众乐

虽罪在当代

但利延千秋

如恩泽能至斯民

今朝评绩

当和禹王同辉请你作一幅对联评价隋炀帝

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源