6 北宋的政治 课件

图片预览

文档简介

课件19张PPT。6 北宋的政治目标

1、了解北宋建立

2、掌握宋太祖强化中央集权的措施

3、识记重文轻武的政策

重点:宋太祖强化中央集权的措施

难点:重文轻武政策影响

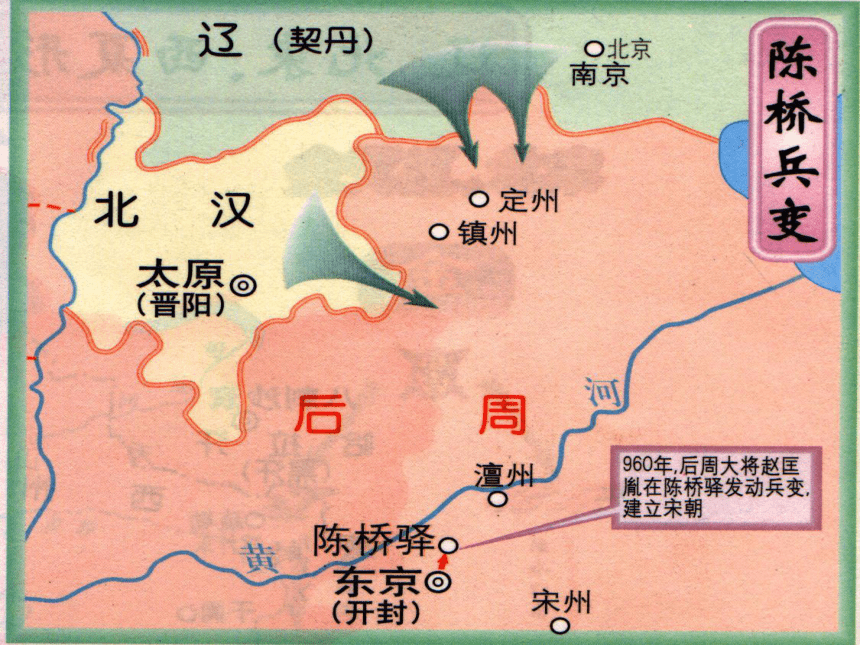

宋太祖强化中央集权1.北宋建立时间:

人物:

地点:

都城:

国号:

2、统一方针:

3、宋太祖加强中央集权的措施:

军事:中央:地方:

4、措施影响:

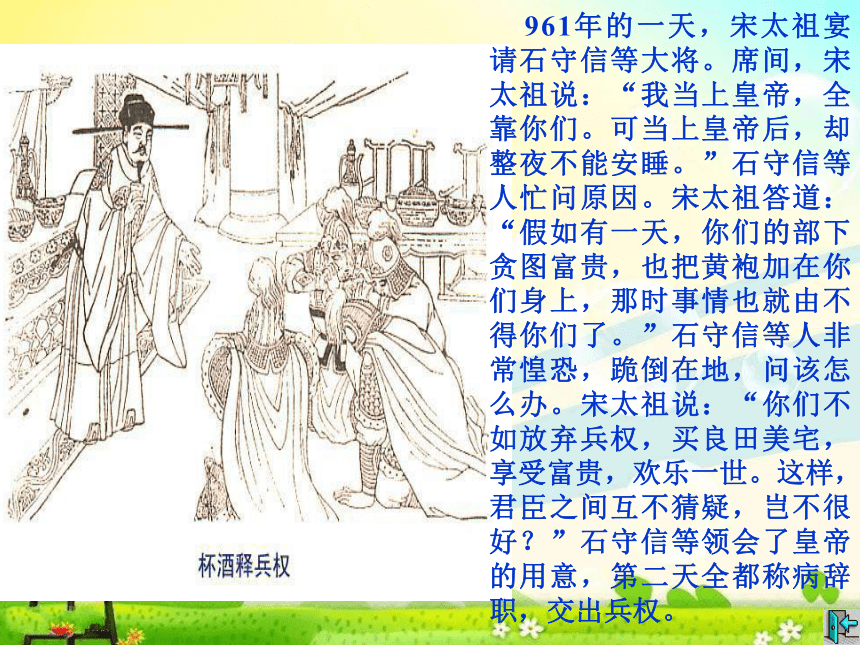

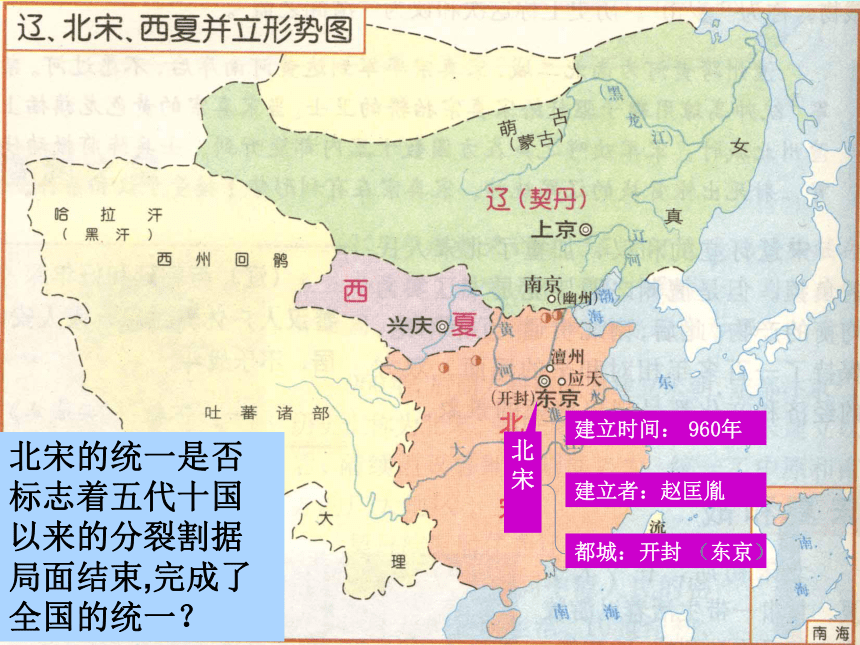

960年赵匡胤(宋太祖)陈桥驿开封宋(史称北宋)先南后北以图述史“黄袍加身”“杯酒释兵权”典故都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事、经济等方面采取了一系列措施加强中央集权统治。 961年的一天,宋太祖宴请石守信等大将。席间,宋太祖说:“我当上皇帝,全靠你们。可当上皇帝后,却整夜不能安睡。”石守信等人忙问原因。宋太祖答道:“假如有一天,你们的部下贪图富贵,也把黄袍加在你们身上,那时事情也就由不得你们了。”石守信等人非常惶恐,跪倒在地,问该怎么办。宋太祖说:“你们不如放弃兵权,买良田美宅,享受富贵,欢乐一世。这样,君臣之间互不猜疑,岂不很好?”石守信等领会了皇帝的用意,第二天全都称病辞职,交出兵权。北宋的统一是否标志着五代十国以来的分裂割据局面结束,完成了全国的统一? 正确战略:宋太祖采取了正确的“先南后北”“先易后难”的方针。当时北宋的军事力量对辽朝还没有必胜的把握,只能在边境上采取守势;而南方几个割据政权所占领的大都是物产丰富的地区,这些政权的军事实力又较为弱小,因此,其战略部署是先消灭南方的割据政权,然后北上削平北汉以及收复幽云地区。这样,北宋建立后,赵匡胤用了十九年时间,979年结束了五代十国分裂割据的局面。 3、宋太祖加强中央集权的措施:

军事:

中央:

①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制军队

②控制对军队的调动,禁军将领有握兵之

重无发兵之权。

③经常调换军队将领,定期换防。

(使兵不识将,将不专兵。)①宋太祖为防止宰相权利过大,采取分

化事权的办法,削弱相权。

②设立多重机构,分割宰相的军政、

财政大权。3、宋太祖加强中央集权的措施:

地方:

4、措施影响:

①派文臣担任各地州县的长官,防止知州权利过大,实行三年一换制度。

②在各州府设置通判,以分知州的权利。

③取消节度使收税的权利,在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。《宋志·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民,钱谷,户口,赋役,狱讼听断之事,可否裁决 ,与守臣(知州、知府等)通签书施行”。

说说通判的职权和作用。职权:分知州的权利;

作用:加强中央集权,

加强了对地方的控制。 重文轻武的政策

1、目的/原因:

2、表现:

3、影响:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,避免武将篡夺政权。①宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。

②宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

③宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。(增加取士名额,提高进士地位)宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。重文轻武的弊端:①军队战斗力减弱;

②政治机构重叠,官吏冗多,办事效率低下,增加了朝廷的财政支出;“冗官、冗兵、冗费”

“积贫积弱”中央集权发展趋势:

一是皇权加强,相权日削弱;

二是中央权力加强,地方权力削弱;

三是对人们的思想控制加强。小结 北宋政权建立以后,又经过20年的战争,终于结束了五代十国以来长达半个世纪的分裂割据局面。同时,在北宋建立之初,以宋太祖为代表的北宋统治者注意总结、吸取唐末五代以来藩镇割据的历史教训,先后采取了一系列加强专制主义中央集权的措施。对于这些措施在北宋历史上所起的作用,我们应辩证地去看,一方面它有效地铲除了藩镇割据的基础,维护了国家的统一和安定,有利于社会经济的发展;另一方面,这些措施的负面影响也是非常严重的,给北宋王朝种下了积贫积弱的祸根。课堂练习

1.赵匡胤建立北宋是在( )

A.10世纪初 B.10世纪中期

C.9世纪初期 D.9世纪中期

2、宋太祖为加强中央集权采取的首要措施

是( )

A 集中军权 B 集中行政权

C 集中财权 D 集中司法权3、宋朝形成“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”局面,反映( )

A 宰相职权范围扩大 B 专制皇权达到顶

C君权对相权的制约 D中央对地方控制加强4、宋朝时普遍受到尊重的阶层是( )

A 士人 B 商人

C 农民 D手工业者

5、北宋初年,宋太祖加强中央集权的主要原因是( )

A 陈桥驿兵变 B 唐后期藩镇割据

C 唐末农民战争 D 五代的频繁更替

6、改变唐末以来“兵权所在,则随以兴;兵权所去,则随以亡”现象的措施是( )

A 设立郡县 B 推恩削藩

C整顿禁军 D派驻通判

7、宋朝加强中央集权的措施不包括( )

A 解除禁军将领的兵权

B 派文臣担任各地州县的长官

C 提高进士的地位

D 地方赋税收归中央

再见

1、了解北宋建立

2、掌握宋太祖强化中央集权的措施

3、识记重文轻武的政策

重点:宋太祖强化中央集权的措施

难点:重文轻武政策影响

宋太祖强化中央集权1.北宋建立时间:

人物:

地点:

都城:

国号:

2、统一方针:

3、宋太祖加强中央集权的措施:

军事:中央:地方:

4、措施影响:

960年赵匡胤(宋太祖)陈桥驿开封宋(史称北宋)先南后北以图述史“黄袍加身”“杯酒释兵权”典故都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事、经济等方面采取了一系列措施加强中央集权统治。 961年的一天,宋太祖宴请石守信等大将。席间,宋太祖说:“我当上皇帝,全靠你们。可当上皇帝后,却整夜不能安睡。”石守信等人忙问原因。宋太祖答道:“假如有一天,你们的部下贪图富贵,也把黄袍加在你们身上,那时事情也就由不得你们了。”石守信等人非常惶恐,跪倒在地,问该怎么办。宋太祖说:“你们不如放弃兵权,买良田美宅,享受富贵,欢乐一世。这样,君臣之间互不猜疑,岂不很好?”石守信等领会了皇帝的用意,第二天全都称病辞职,交出兵权。北宋的统一是否标志着五代十国以来的分裂割据局面结束,完成了全国的统一? 正确战略:宋太祖采取了正确的“先南后北”“先易后难”的方针。当时北宋的军事力量对辽朝还没有必胜的把握,只能在边境上采取守势;而南方几个割据政权所占领的大都是物产丰富的地区,这些政权的军事实力又较为弱小,因此,其战略部署是先消灭南方的割据政权,然后北上削平北汉以及收复幽云地区。这样,北宋建立后,赵匡胤用了十九年时间,979年结束了五代十国分裂割据的局面。 3、宋太祖加强中央集权的措施:

军事:

中央:

①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制军队

②控制对军队的调动,禁军将领有握兵之

重无发兵之权。

③经常调换军队将领,定期换防。

(使兵不识将,将不专兵。)①宋太祖为防止宰相权利过大,采取分

化事权的办法,削弱相权。

②设立多重机构,分割宰相的军政、

财政大权。3、宋太祖加强中央集权的措施:

地方:

4、措施影响:

①派文臣担任各地州县的长官,防止知州权利过大,实行三年一换制度。

②在各州府设置通判,以分知州的权利。

③取消节度使收税的权利,在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。《宋志·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民,钱谷,户口,赋役,狱讼听断之事,可否裁决 ,与守臣(知州、知府等)通签书施行”。

说说通判的职权和作用。职权:分知州的权利;

作用:加强中央集权,

加强了对地方的控制。 重文轻武的政策

1、目的/原因:

2、表现:

3、影响:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,避免武将篡夺政权。①宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。

②宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

③宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。(增加取士名额,提高进士地位)宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。重文轻武的弊端:①军队战斗力减弱;

②政治机构重叠,官吏冗多,办事效率低下,增加了朝廷的财政支出;“冗官、冗兵、冗费”

“积贫积弱”中央集权发展趋势:

一是皇权加强,相权日削弱;

二是中央权力加强,地方权力削弱;

三是对人们的思想控制加强。小结 北宋政权建立以后,又经过20年的战争,终于结束了五代十国以来长达半个世纪的分裂割据局面。同时,在北宋建立之初,以宋太祖为代表的北宋统治者注意总结、吸取唐末五代以来藩镇割据的历史教训,先后采取了一系列加强专制主义中央集权的措施。对于这些措施在北宋历史上所起的作用,我们应辩证地去看,一方面它有效地铲除了藩镇割据的基础,维护了国家的统一和安定,有利于社会经济的发展;另一方面,这些措施的负面影响也是非常严重的,给北宋王朝种下了积贫积弱的祸根。课堂练习

1.赵匡胤建立北宋是在( )

A.10世纪初 B.10世纪中期

C.9世纪初期 D.9世纪中期

2、宋太祖为加强中央集权采取的首要措施

是( )

A 集中军权 B 集中行政权

C 集中财权 D 集中司法权3、宋朝形成“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”局面,反映( )

A 宰相职权范围扩大 B 专制皇权达到顶

C君权对相权的制约 D中央对地方控制加强4、宋朝时普遍受到尊重的阶层是( )

A 士人 B 商人

C 农民 D手工业者

5、北宋初年,宋太祖加强中央集权的主要原因是( )

A 陈桥驿兵变 B 唐后期藩镇割据

C 唐末农民战争 D 五代的频繁更替

6、改变唐末以来“兵权所在,则随以兴;兵权所去,则随以亡”现象的措施是( )

A 设立郡县 B 推恩削藩

C整顿禁军 D派驻通判

7、宋朝加强中央集权的措施不包括( )

A 解除禁军将领的兵权

B 派文臣担任各地州县的长官

C 提高进士的地位

D 地方赋税收归中央

再见

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源