2018年 中考化学三轮复习课件 第三部分 经典易错题型[配套课件]

文档属性

| 名称 | 2018年 中考化学三轮复习课件 第三部分 经典易错题型[配套课件] |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 556.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2018-03-10 20:46:21 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第三部分中考考前冲刺经典易错题型一、我们身边的化学物质1.下列实验现象叙述正确的是()。 A.铁在空气中燃烧火星四射

B.红磷在空气中燃烧产生大量白雾

C.蜡烛在氧气中燃烧时,有水和二氧化碳产生

D.硫在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰

错解:A、B 或 C

错因分析:对于燃烧实验现象的描述,主要错误有:“空

气 ” 与 “ 氧气 ” 混淆、 “ 烟 ” 与 “ 雾 ” 不分、

“光”“色”“焰”描述不当、“现象”与“结论”倒置。 解析:铁在空气中不能燃烧,故 A 错误;红磷在空气中燃

烧产生大量的白烟(五氧化二磷固体小颗粒),而不是白雾(雾为

液体小颗粒),故B 错误;蜡烛在氧气中燃烧生成水和二氧化碳,

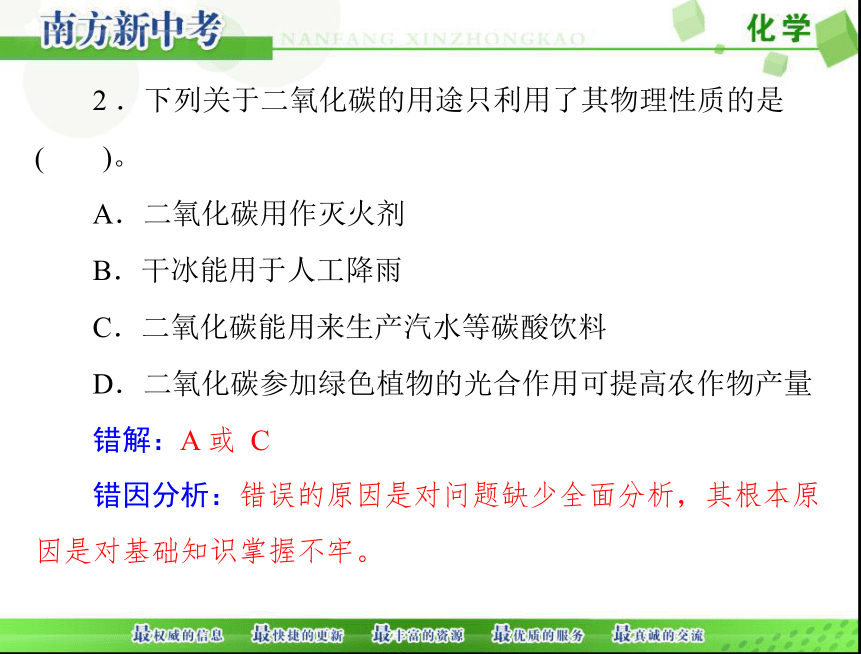

这是蜡烛燃烧的实验结论,而不是实验现象,故 C 错误。答案:D2 .下列关于二氧化碳的用途只利用了其物理性质的是()。 A.二氧化碳用作灭火剂

B.干冰能用于人工降雨

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料

D.二氧化碳参加绿色植物的光合作用可提高农作物产量

错解:A 或 C

错因分析:错误的原因是对问题缺少全面分析,其根本原

因是对基础知识掌握不牢。 解析:二氧化碳用作灭火剂,与物理性质(密度比空气大)

和化学性质(不能燃烧也不支持燃烧)都有关;干冰能用于人工

降雨,是因为干冰升华吸热,使空气中的水蒸气液化成小水珠,

显然这只利用了二氧化碳的物理性质;二氧化碳能用来生产汽

水等碳酸饮料,既与物理性质(能溶于水)有关,又与化学性质(能

与水反应产生碳酸)有关;二氧化碳可提高农作物产量只利用了

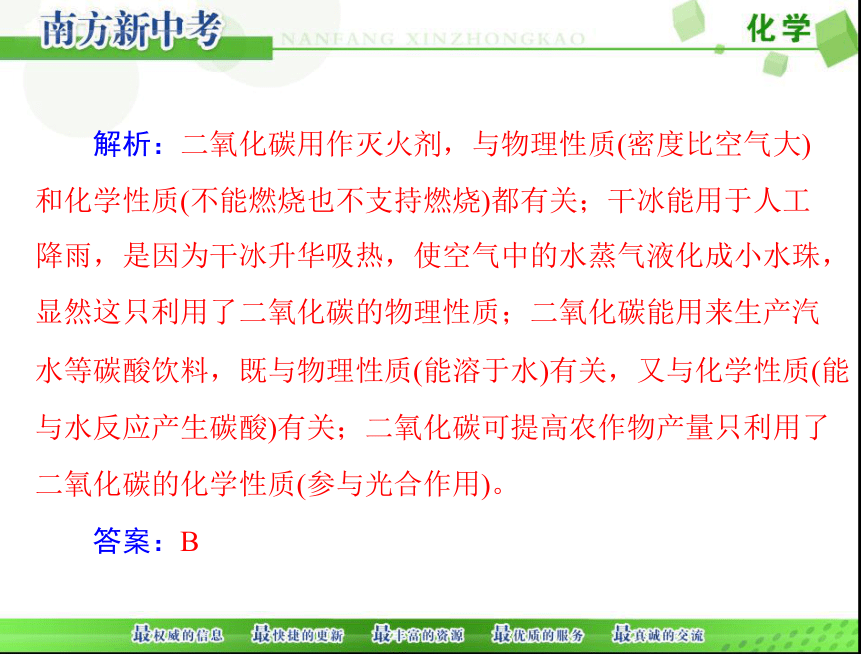

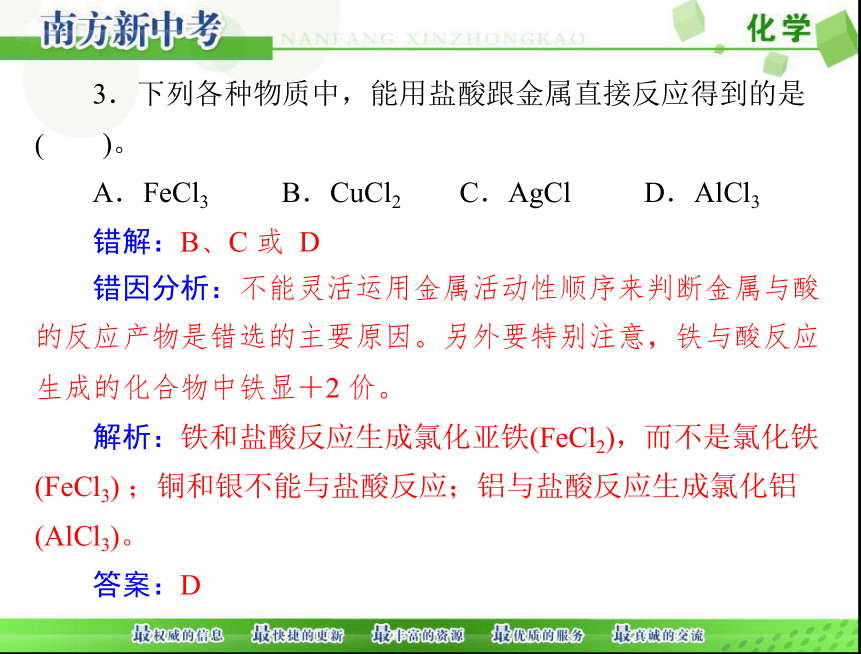

二氧化碳的化学性质(参与光合作用)。答案:B3.下列各种物质中,能用盐酸跟金属直接反应得到的是()。A.FeCl3B.CuCl2C.AgClD.AlCl3 错解:B、C 或 D

错因分析:不能灵活运用金属活动性顺序来判断金属与酸

的反应产物是错选的主要原因。另外要特别注意,铁与酸反应

生成的化合物中铁显+2 价。

解析:铁和盐酸反应生成氯化亚铁(FeCl2),而不是氯化铁

(FeCl3) ;铜和银不能与盐酸反应;铝与盐酸反应生成氯化铝

(AlCl3)。

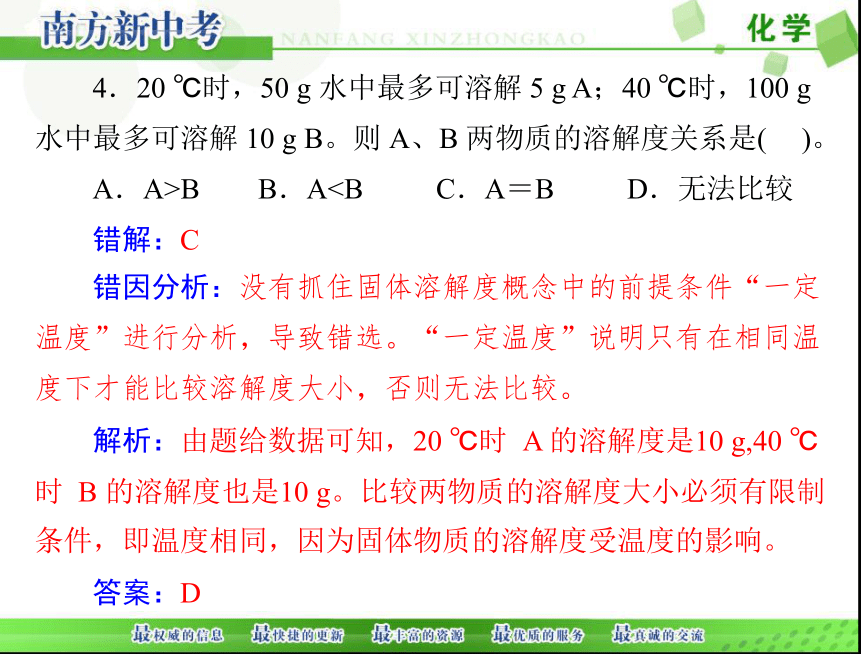

答案:D4.20 ℃时,50 g 水中最多可溶解 5 g A;40 ℃时,100 g水中最多可溶解 10 g B。则 A、B 两物质的溶解度关系是()。A.A>BB.A 错因分析:没有抓住固体溶解度概念中的前提条件“一定

温度”进行分析,导致错选。“一定温度”说明只有在相同温

度下才能比较溶解度大小,否则无法比较。

解析:由题给数据可知,20 ℃时 A 的溶解度是10 g,40 ℃

时 B 的溶解度也是10 g。比较两物质的溶解度大小必须有限制

条件,即温度相同,因为固体物质的溶解度受温度的影响。

答案:D 5.20 ℃时,氯化钠的溶解度是 36 g。在 20 ℃时,将 20 g

氯化钠投入 50 g 水中,充分溶解后,溶液中溶质的质量分数为()。A.28.6%

C.26.5%B.25.7%

D.36.0% 错解:A

错因分析:本题错误的原因是误认为在 20 ℃时 20 g 氯化

钠完全溶解于 50 g 水中,没有运用提供的溶解度数据判断溶解

情况。 解析:根据“20 ℃时,氯化钠的溶解度是36 g”可知,50 g

水中最多溶解18 g 氯化钠。所以,在20 ℃时,20 g 氯化钠投 18 g

18 g+50 g×100%入 50 g 水中,形成的溶液的溶质质量分数为

=26.5%。

答案:C二、物质的变化及性质

6.判断铁丝在氧气中燃烧是发生化学反应的主要依据是()。A.火星四射

C.生成黑色固体B.发光发热

D.氧气减少了 错解:A 或 B

错因分析:本题错选的原因是没有真正把握判断化学变化

的依据。

解析:判断化学变化的依据是有新物质生成,“生成黑色

固体”说明有不同于铁丝的新物质生成了,即说明发生了化学

变化。

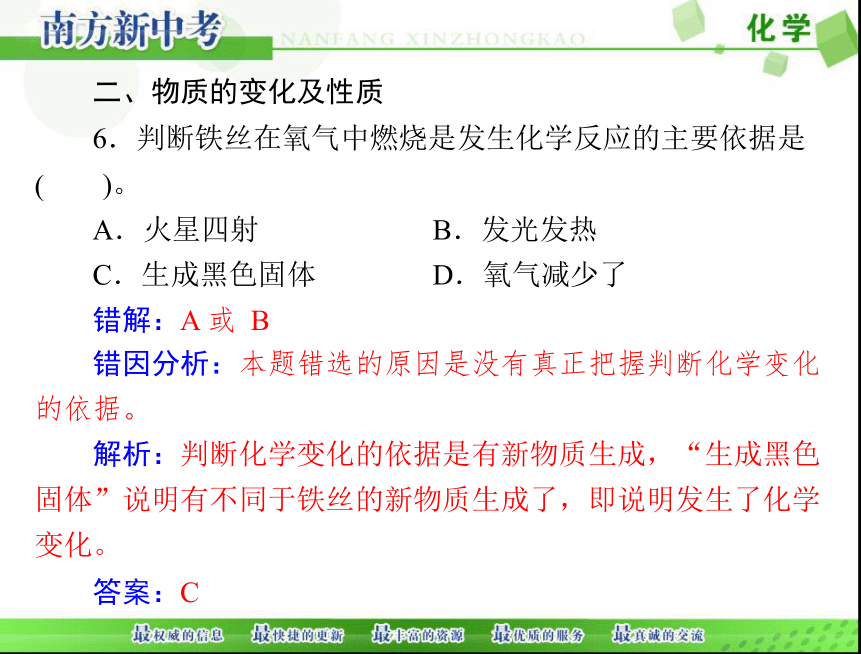

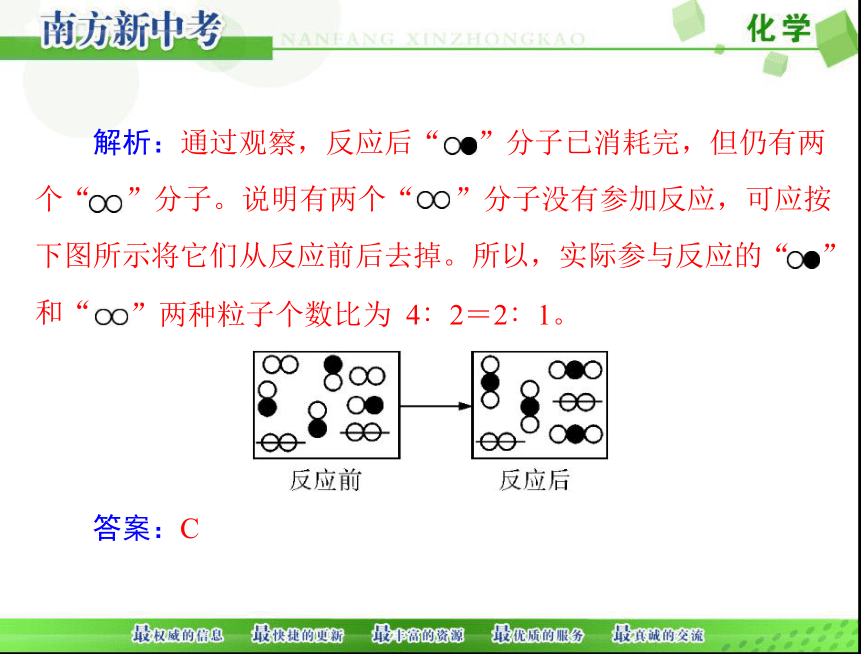

答案:C7.下图是某个化学反应前、后的微观模拟图。则实际参与反应的“ ”和“ ”两种粒子个数比为()。A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.4∶3 错解:A

错因分析:本题错选的主要原因是忽视题干中的“实际参

与反应”,且看图也是只注意反应前的图,不顾反应后的图。解析:通过观察,反应后“”分子已消耗完,但仍有两个“”分子。说明有两个“ ”分子没有参加反应,可应按下图所示将它们从反应前后去掉。所以,实际参与反应的“”和“”两种粒子个数比为 4∶2=2∶1。答案:C8.下列说法正确的是()。 A.12 g 碳与 30 g 氧气充分反应生成 42 g 二氧化碳

B.10 g 碳与 32 g 氧气充分反应生成 42 g 二氧化碳

C.12 g 碳与 32 g 氧气充分反应生成 44 g 二氧化碳

D.10 g 碳与 34 g 氧气充分反应生成 44 g 二氧化碳

错解:A、B 或 D

错因分析:本题错选的原因主要是对质量守恒定律理解不

透。 解析:从表面上看,这四个说法都正确,但细细推敲,A、

B、D 选项只是数字上的简单加和,不符合质量守恒定律。质量

守恒定律强调“参加”,即在计算反应物的质量时,只能计算

参加反应的部分,未参加反应的部分不应计入其中。根据化学方程式C+O2CO2 知,每 12 份质量的碳与 32 份质量的氧气反应生成 44 份质量的二氧化碳。

答案:C三、物质构成的奥秘

9 .宇宙中存在 H3 分子,构成该分子的原子的质子数是()。A.3B.2C.1D.0 错解:A

错因分析:题目中的“H3”新颖陌生,容易出现审题不清而

错解的情况。

解析:构成H3 分子的原子是H 原子,H 原子的质子数为1。

答案:C10.核外电子数相同、核内质子数不同的两种粒子,它们可能是()。 A.一种元素的原子和另一种元素的离子

B.同种元素的原子和离子

C.两种不同元素的原子

D.一种分子和一种原子

错解:B 或 C

错因分析:本题错解的主要原因是对原子结构、离子结构

的理解缺少深度和广度,相应知识的库存量少,缺少相应的实

例。 解析:A 有可能,如Ne 与Na+的核外电子数都是10,核

内质子数分别为10、11;B 不可能,因为同种元素的粒子核内

质子数必相同;C 不可能,两种不同元素的原子,核内质子数

和核外电子数都不相同;D 不可能,分子和原子都不带电,核

内质子数必然等于核外电子数。答案:A11.在氧气(O2)、二氧化碳(CO2)两种物质中()。A.都含有氧分子

C.都含有氧元素B.都含有两个氧原子

D.都含有两个氧元素 错解:A、B 或 D

错因分析:本题错选的原因是没有透彻理解化学式的含义,

混淆宏观与微观概念。

解析:氧气中含有氧分子,二氧化碳中含有二氧化碳分子,

每个二氧化碳分子中含有两个氧原子,但不能说二氧化碳中含

有氧分子,即 A 错误;每个氧气分子和二氧化碳分子中都含有

两个氧原子,但不能说氧气和二氧化碳中含有两个氧原子,故

B 错误;元素是宏观概念,只讲种类,不讲个数,故 D 错误。

答案:C 12.同学们喜欢的油炸土豆片等油炸食品中含有一种叫丙

烯醛(化学式为 C3H4O)的有毒物质。下列有关丙烯醛的说法正确的是()。 A.丙烯醛由碳、氢、氧三种元素组成

B.丙烯醛中含有 3 个碳原子、4 个氢原子和 1 个氧原子

C.丙烯醛的相对分子质量为 56 g

D.丙烯醛中碳、氢、氧元素的质量比为 3∶4∶1

错解:B 或 C

错因分析:对化学式的含义及相关计算掌握不透彻,对物

质的构成、相对分子质量的理解比较模糊。 解析:根据丙烯醛的化学式可知它是由碳、氢、氧三种元

素组成的,故A 正确;丙烯醛是由丙烯醛(C3H4O)分子构成,而

每个丙烯醛分子中含有 3 个碳原子、4 个氢原子和 1 个氧原子,

故 B 错误;丙烯醛的相对分子质量=12×3+1×4+16=56,

但相对分子质量是一个比值,单位为 1,一般省略不写,故 C

错误;丙烯醛中m(C)∶m(H)∶m(O)=(12×3)∶(1×4)∶(16×1)

=36∶4∶16=9∶1∶4,故 D 错误。答案:A四、化学与社会发展13.下列物质中属于有机物的是()。A.碳酸B.二氧化碳C.乙醇汽油 D.甲烷 错解:C

错因分析:本题选错的原因是没有全面理解有机物的概念。

有机物的判断应抓住三个关键,即(1)含有碳元素;(2)是化合物;

(3)一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸盐不属于有机物。

解析:碳酸、二氧化碳虽然是含有碳元素的化合物,但它

们的性质和结构与无机物类似,所以它们都属于无机物;乙醇

汽油是混合物,不属于化合物,所以也不属于有机物;甲烷是

含有碳元素的化合物,属于有机物。

答案:D14.下列材料属于合成材料的是()。A.陶瓷B.铝合金C.棉麻织物D.聚乙烯塑料 错解:B

错因分析:误以为合金属于合成材料是选错的主要原因。

合成材料是通过化学方法合成的、由有机高分子化合物制成的

材料。合成材料包括塑料、合成纤维、合成橡胶。

解析:陶瓷是无机非金属材料,不属于合成材料;合金是

由金属与金属(或非金属)熔合而成的具有金属特性的混合物,

所以铝合金也不属于合成材料;棉麻织物是天然有机高分子材

料,也不属于合成材料。

答案:D15.火柴划着后,如果将火柴头朝上直立,使火焰在上,火柴就不容易燃烧,其原因是(

A.氧气不足

C.火柴的着火点升高 )。

B.没有达到着火点

D.空气不足 错解:A 或 D

错因分析:误以为火柴燃烧生成的二氧化碳因密度比空气

大而向下沉,导致火柴周围的氧气不足而熄灭。事实上,生成

的二氧化碳是热的,密度比空气小,向上散发了。

解析:燃着的火柴直立,火焰在上时,火焰下面的火柴梗

没有被火焰加热,且热量不断向上散发,导致火焰下面的火柴

梗达不到着火点而熄灭。

答案:B16.下列处理安全事故的方法正确的是()。 A.进入山洞,燃着的火把熄灭后仍可继续前行

B.矿井内充满瓦斯(主要成分是甲烷),可以马上点燃除去

C.实验时不慎碰倒酒精灯,洒出的酒精在桌面上燃烧起

来,立即用湿抹布盖灭

D.炒菜时油锅着火,立即浇水灭火

错解:B 或 D

错因分析:本题选错的主要原因是对一些处理安全事故的

方法缺乏科学的认识。 解析:进入山洞后燃着的火把熄灭,说明二氧化碳的浓度

大,有危险不能继续前行,故 A 错误;若采用点燃方法除去矿

井内的瓦斯,可能会引起矿井爆炸,故 B 错误;桌面上酒精灯

内的酒精洒出着火燃烧,应立即用湿抺布扑灭,故 C 正确;炒

菜时油锅着火,应立即盖上锅盖,而不能浇水,因为油会浮在

水面上继续燃烧,故 D 错误。答案:C五、化学基本实验技能17.给 50 mL 液体加热,下列需要用到的是()。①试管②烧杯③试管夹④酒精灯⑤蒸发皿⑥石棉网⑦铁架台(带铁圈)A.①③④B.②④⑦C.④⑤⑦D.②④⑥⑦ 错解:A

错因分析:受思维定式的影响,以为加热一定要在试管中

进行。

解析:50 mL 液体量较多,不能用试管加热,而应用烧杯。

烧杯必须用铁架台支撑,烧杯底垫石棉网,用酒精灯加热。

答案:D18.某气体只能用向上排空气法收集,则该气体可能具备下列性质中的()。①不易溶于水②易溶于水③密度比空气小④密度比空气大A.只有①B.只有④C.②③D.②④ 错解:B

错因分析:本题错选的原因主要是读题不仔细,没有找出

题目中的关键词“只能”。

解析:气体的收集方法与气体的密度与水溶性有关。该气体

用向上排空气法收集,说明其密度大于空气。但由于它只能用向

上排空气法收集,即不能用排水法收集,则它可能易溶于水。

答案:D19.实验室制取 CO2 的实验中,下列做法可行的是()。 A.用镊子夹取块状石灰石固体

B.鼻子凑到瓶口闻酸液的气味

C.用燃着的木条检验 CO2

D.把用剩的酸液倒回原瓶

错解:C

错因分析:混淆实验室制取二氧化碳时气体的检验和验满

的方法。 解析:块状固体用镊子夹取,故A 正确;闻药品气味应用

扇闻法,故 B 错误;检验CO2 应用澄清石灰水,而验满CO2

是用燃着的木条,故 C 错误;用剩的酸液应倒入指定容器中,

而不应倒回原瓶,否则可能会污染整瓶试剂,故 D 错误。答案:A 20.某学生量取液体时,视线与液体凹液面的最低处相平,

读数为 40 mL,将液体倒出一部分后,俯视读数为 30 mL。则该同学实际倒出的液体体积(

A.大于 10 mL

C.等于 10 mL)。

B.小于 10 mL

D.无法确定错解:B

错因分析:不善于利用图示进行分析。 解析:如下图所示,一开始该同学视线与量筒内液体凹液

面的最低处相平,读数为 40 mL 是正确的(如A 位置),而倒出

一部分液体后,俯视读数为 30 mL(如B 位置)是错误的,实际

此时量筒内液体体积小于 30 mL(如C 位置)。则该同学实际倒

出的液体体积应大于 10 mL。答案:A

B.红磷在空气中燃烧产生大量白雾

C.蜡烛在氧气中燃烧时,有水和二氧化碳产生

D.硫在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰

错解:A、B 或 C

错因分析:对于燃烧实验现象的描述,主要错误有:“空

气 ” 与 “ 氧气 ” 混淆、 “ 烟 ” 与 “ 雾 ” 不分、

“光”“色”“焰”描述不当、“现象”与“结论”倒置。 解析:铁在空气中不能燃烧,故 A 错误;红磷在空气中燃

烧产生大量的白烟(五氧化二磷固体小颗粒),而不是白雾(雾为

液体小颗粒),故B 错误;蜡烛在氧气中燃烧生成水和二氧化碳,

这是蜡烛燃烧的实验结论,而不是实验现象,故 C 错误。答案:D2 .下列关于二氧化碳的用途只利用了其物理性质的是()。 A.二氧化碳用作灭火剂

B.干冰能用于人工降雨

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料

D.二氧化碳参加绿色植物的光合作用可提高农作物产量

错解:A 或 C

错因分析:错误的原因是对问题缺少全面分析,其根本原

因是对基础知识掌握不牢。 解析:二氧化碳用作灭火剂,与物理性质(密度比空气大)

和化学性质(不能燃烧也不支持燃烧)都有关;干冰能用于人工

降雨,是因为干冰升华吸热,使空气中的水蒸气液化成小水珠,

显然这只利用了二氧化碳的物理性质;二氧化碳能用来生产汽

水等碳酸饮料,既与物理性质(能溶于水)有关,又与化学性质(能

与水反应产生碳酸)有关;二氧化碳可提高农作物产量只利用了

二氧化碳的化学性质(参与光合作用)。答案:B3.下列各种物质中,能用盐酸跟金属直接反应得到的是()。A.FeCl3B.CuCl2C.AgClD.AlCl3 错解:B、C 或 D

错因分析:不能灵活运用金属活动性顺序来判断金属与酸

的反应产物是错选的主要原因。另外要特别注意,铁与酸反应

生成的化合物中铁显+2 价。

解析:铁和盐酸反应生成氯化亚铁(FeCl2),而不是氯化铁

(FeCl3) ;铜和银不能与盐酸反应;铝与盐酸反应生成氯化铝

(AlCl3)。

答案:D4.20 ℃时,50 g 水中最多可溶解 5 g A;40 ℃时,100 g水中最多可溶解 10 g B。则 A、B 两物质的溶解度关系是()。A.A>BB.A

温度”进行分析,导致错选。“一定温度”说明只有在相同温

度下才能比较溶解度大小,否则无法比较。

解析:由题给数据可知,20 ℃时 A 的溶解度是10 g,40 ℃

时 B 的溶解度也是10 g。比较两物质的溶解度大小必须有限制

条件,即温度相同,因为固体物质的溶解度受温度的影响。

答案:D 5.20 ℃时,氯化钠的溶解度是 36 g。在 20 ℃时,将 20 g

氯化钠投入 50 g 水中,充分溶解后,溶液中溶质的质量分数为()。A.28.6%

C.26.5%B.25.7%

D.36.0% 错解:A

错因分析:本题错误的原因是误认为在 20 ℃时 20 g 氯化

钠完全溶解于 50 g 水中,没有运用提供的溶解度数据判断溶解

情况。 解析:根据“20 ℃时,氯化钠的溶解度是36 g”可知,50 g

水中最多溶解18 g 氯化钠。所以,在20 ℃时,20 g 氯化钠投 18 g

18 g+50 g×100%入 50 g 水中,形成的溶液的溶质质量分数为

=26.5%。

答案:C二、物质的变化及性质

6.判断铁丝在氧气中燃烧是发生化学反应的主要依据是()。A.火星四射

C.生成黑色固体B.发光发热

D.氧气减少了 错解:A 或 B

错因分析:本题错选的原因是没有真正把握判断化学变化

的依据。

解析:判断化学变化的依据是有新物质生成,“生成黑色

固体”说明有不同于铁丝的新物质生成了,即说明发生了化学

变化。

答案:C7.下图是某个化学反应前、后的微观模拟图。则实际参与反应的“ ”和“ ”两种粒子个数比为()。A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.4∶3 错解:A

错因分析:本题错选的主要原因是忽视题干中的“实际参

与反应”,且看图也是只注意反应前的图,不顾反应后的图。解析:通过观察,反应后“”分子已消耗完,但仍有两个“”分子。说明有两个“ ”分子没有参加反应,可应按下图所示将它们从反应前后去掉。所以,实际参与反应的“”和“”两种粒子个数比为 4∶2=2∶1。答案:C8.下列说法正确的是()。 A.12 g 碳与 30 g 氧气充分反应生成 42 g 二氧化碳

B.10 g 碳与 32 g 氧气充分反应生成 42 g 二氧化碳

C.12 g 碳与 32 g 氧气充分反应生成 44 g 二氧化碳

D.10 g 碳与 34 g 氧气充分反应生成 44 g 二氧化碳

错解:A、B 或 D

错因分析:本题错选的原因主要是对质量守恒定律理解不

透。 解析:从表面上看,这四个说法都正确,但细细推敲,A、

B、D 选项只是数字上的简单加和,不符合质量守恒定律。质量

守恒定律强调“参加”,即在计算反应物的质量时,只能计算

参加反应的部分,未参加反应的部分不应计入其中。根据化学方程式C+O2CO2 知,每 12 份质量的碳与 32 份质量的氧气反应生成 44 份质量的二氧化碳。

答案:C三、物质构成的奥秘

9 .宇宙中存在 H3 分子,构成该分子的原子的质子数是()。A.3B.2C.1D.0 错解:A

错因分析:题目中的“H3”新颖陌生,容易出现审题不清而

错解的情况。

解析:构成H3 分子的原子是H 原子,H 原子的质子数为1。

答案:C10.核外电子数相同、核内质子数不同的两种粒子,它们可能是()。 A.一种元素的原子和另一种元素的离子

B.同种元素的原子和离子

C.两种不同元素的原子

D.一种分子和一种原子

错解:B 或 C

错因分析:本题错解的主要原因是对原子结构、离子结构

的理解缺少深度和广度,相应知识的库存量少,缺少相应的实

例。 解析:A 有可能,如Ne 与Na+的核外电子数都是10,核

内质子数分别为10、11;B 不可能,因为同种元素的粒子核内

质子数必相同;C 不可能,两种不同元素的原子,核内质子数

和核外电子数都不相同;D 不可能,分子和原子都不带电,核

内质子数必然等于核外电子数。答案:A11.在氧气(O2)、二氧化碳(CO2)两种物质中()。A.都含有氧分子

C.都含有氧元素B.都含有两个氧原子

D.都含有两个氧元素 错解:A、B 或 D

错因分析:本题错选的原因是没有透彻理解化学式的含义,

混淆宏观与微观概念。

解析:氧气中含有氧分子,二氧化碳中含有二氧化碳分子,

每个二氧化碳分子中含有两个氧原子,但不能说二氧化碳中含

有氧分子,即 A 错误;每个氧气分子和二氧化碳分子中都含有

两个氧原子,但不能说氧气和二氧化碳中含有两个氧原子,故

B 错误;元素是宏观概念,只讲种类,不讲个数,故 D 错误。

答案:C 12.同学们喜欢的油炸土豆片等油炸食品中含有一种叫丙

烯醛(化学式为 C3H4O)的有毒物质。下列有关丙烯醛的说法正确的是()。 A.丙烯醛由碳、氢、氧三种元素组成

B.丙烯醛中含有 3 个碳原子、4 个氢原子和 1 个氧原子

C.丙烯醛的相对分子质量为 56 g

D.丙烯醛中碳、氢、氧元素的质量比为 3∶4∶1

错解:B 或 C

错因分析:对化学式的含义及相关计算掌握不透彻,对物

质的构成、相对分子质量的理解比较模糊。 解析:根据丙烯醛的化学式可知它是由碳、氢、氧三种元

素组成的,故A 正确;丙烯醛是由丙烯醛(C3H4O)分子构成,而

每个丙烯醛分子中含有 3 个碳原子、4 个氢原子和 1 个氧原子,

故 B 错误;丙烯醛的相对分子质量=12×3+1×4+16=56,

但相对分子质量是一个比值,单位为 1,一般省略不写,故 C

错误;丙烯醛中m(C)∶m(H)∶m(O)=(12×3)∶(1×4)∶(16×1)

=36∶4∶16=9∶1∶4,故 D 错误。答案:A四、化学与社会发展13.下列物质中属于有机物的是()。A.碳酸B.二氧化碳C.乙醇汽油 D.甲烷 错解:C

错因分析:本题选错的原因是没有全面理解有机物的概念。

有机物的判断应抓住三个关键,即(1)含有碳元素;(2)是化合物;

(3)一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸盐不属于有机物。

解析:碳酸、二氧化碳虽然是含有碳元素的化合物,但它

们的性质和结构与无机物类似,所以它们都属于无机物;乙醇

汽油是混合物,不属于化合物,所以也不属于有机物;甲烷是

含有碳元素的化合物,属于有机物。

答案:D14.下列材料属于合成材料的是()。A.陶瓷B.铝合金C.棉麻织物D.聚乙烯塑料 错解:B

错因分析:误以为合金属于合成材料是选错的主要原因。

合成材料是通过化学方法合成的、由有机高分子化合物制成的

材料。合成材料包括塑料、合成纤维、合成橡胶。

解析:陶瓷是无机非金属材料,不属于合成材料;合金是

由金属与金属(或非金属)熔合而成的具有金属特性的混合物,

所以铝合金也不属于合成材料;棉麻织物是天然有机高分子材

料,也不属于合成材料。

答案:D15.火柴划着后,如果将火柴头朝上直立,使火焰在上,火柴就不容易燃烧,其原因是(

A.氧气不足

C.火柴的着火点升高 )。

B.没有达到着火点

D.空气不足 错解:A 或 D

错因分析:误以为火柴燃烧生成的二氧化碳因密度比空气

大而向下沉,导致火柴周围的氧气不足而熄灭。事实上,生成

的二氧化碳是热的,密度比空气小,向上散发了。

解析:燃着的火柴直立,火焰在上时,火焰下面的火柴梗

没有被火焰加热,且热量不断向上散发,导致火焰下面的火柴

梗达不到着火点而熄灭。

答案:B16.下列处理安全事故的方法正确的是()。 A.进入山洞,燃着的火把熄灭后仍可继续前行

B.矿井内充满瓦斯(主要成分是甲烷),可以马上点燃除去

C.实验时不慎碰倒酒精灯,洒出的酒精在桌面上燃烧起

来,立即用湿抹布盖灭

D.炒菜时油锅着火,立即浇水灭火

错解:B 或 D

错因分析:本题选错的主要原因是对一些处理安全事故的

方法缺乏科学的认识。 解析:进入山洞后燃着的火把熄灭,说明二氧化碳的浓度

大,有危险不能继续前行,故 A 错误;若采用点燃方法除去矿

井内的瓦斯,可能会引起矿井爆炸,故 B 错误;桌面上酒精灯

内的酒精洒出着火燃烧,应立即用湿抺布扑灭,故 C 正确;炒

菜时油锅着火,应立即盖上锅盖,而不能浇水,因为油会浮在

水面上继续燃烧,故 D 错误。答案:C五、化学基本实验技能17.给 50 mL 液体加热,下列需要用到的是()。①试管②烧杯③试管夹④酒精灯⑤蒸发皿⑥石棉网⑦铁架台(带铁圈)A.①③④B.②④⑦C.④⑤⑦D.②④⑥⑦ 错解:A

错因分析:受思维定式的影响,以为加热一定要在试管中

进行。

解析:50 mL 液体量较多,不能用试管加热,而应用烧杯。

烧杯必须用铁架台支撑,烧杯底垫石棉网,用酒精灯加热。

答案:D18.某气体只能用向上排空气法收集,则该气体可能具备下列性质中的()。①不易溶于水②易溶于水③密度比空气小④密度比空气大A.只有①B.只有④C.②③D.②④ 错解:B

错因分析:本题错选的原因主要是读题不仔细,没有找出

题目中的关键词“只能”。

解析:气体的收集方法与气体的密度与水溶性有关。该气体

用向上排空气法收集,说明其密度大于空气。但由于它只能用向

上排空气法收集,即不能用排水法收集,则它可能易溶于水。

答案:D19.实验室制取 CO2 的实验中,下列做法可行的是()。 A.用镊子夹取块状石灰石固体

B.鼻子凑到瓶口闻酸液的气味

C.用燃着的木条检验 CO2

D.把用剩的酸液倒回原瓶

错解:C

错因分析:混淆实验室制取二氧化碳时气体的检验和验满

的方法。 解析:块状固体用镊子夹取,故A 正确;闻药品气味应用

扇闻法,故 B 错误;检验CO2 应用澄清石灰水,而验满CO2

是用燃着的木条,故 C 错误;用剩的酸液应倒入指定容器中,

而不应倒回原瓶,否则可能会污染整瓶试剂,故 D 错误。答案:A 20.某学生量取液体时,视线与液体凹液面的最低处相平,

读数为 40 mL,将液体倒出一部分后,俯视读数为 30 mL。则该同学实际倒出的液体体积(

A.大于 10 mL

C.等于 10 mL)。

B.小于 10 mL

D.无法确定错解:B

错因分析:不善于利用图示进行分析。 解析:如下图所示,一开始该同学视线与量筒内液体凹液

面的最低处相平,读数为 40 mL 是正确的(如A 位置),而倒出

一部分液体后,俯视读数为 30 mL(如B 位置)是错误的,实际

此时量筒内液体体积小于 30 mL(如C 位置)。则该同学实际倒

出的液体体积应大于 10 mL。答案:A

同课章节目录