细胞

图片预览

文档简介

课件46张PPT。细胞的发现

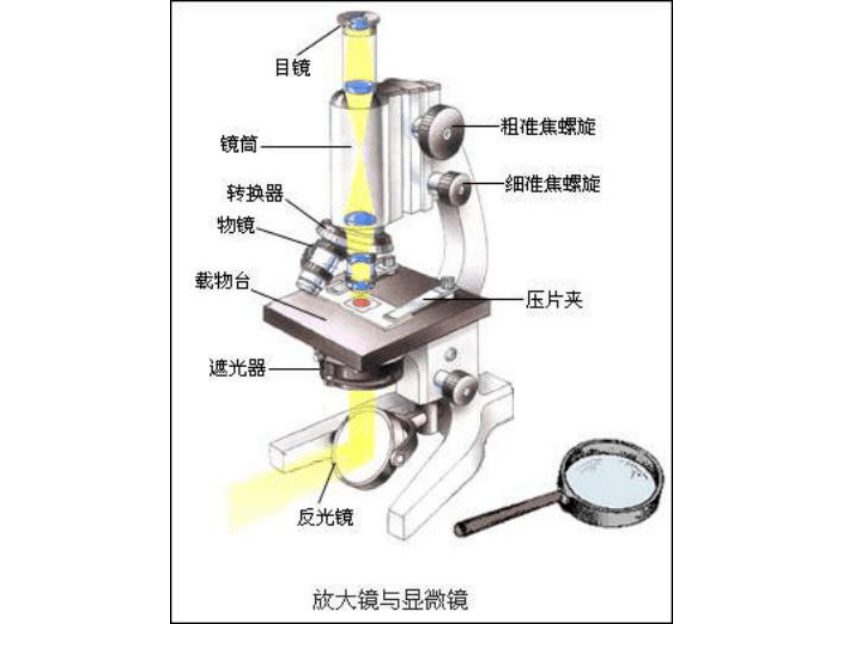

组成动植物身体的大多数细胞才20~3O微米,而人眼的分辨率只有100微米。因此,在显微镜发明之前,人们还不可能知道细胞是什么东西。意大利著名科学家伽利略在1610年用自己制作的简单显微镜观察一些小动物。后来荷兰布商列文虎克磨制了一个短焦距透镜,制成了一架简单的显微镜,用来观察池塘水滴,发现了许多水里的微小生物,但这些显微镜很简陋,还看不到生物体内的微细结物。

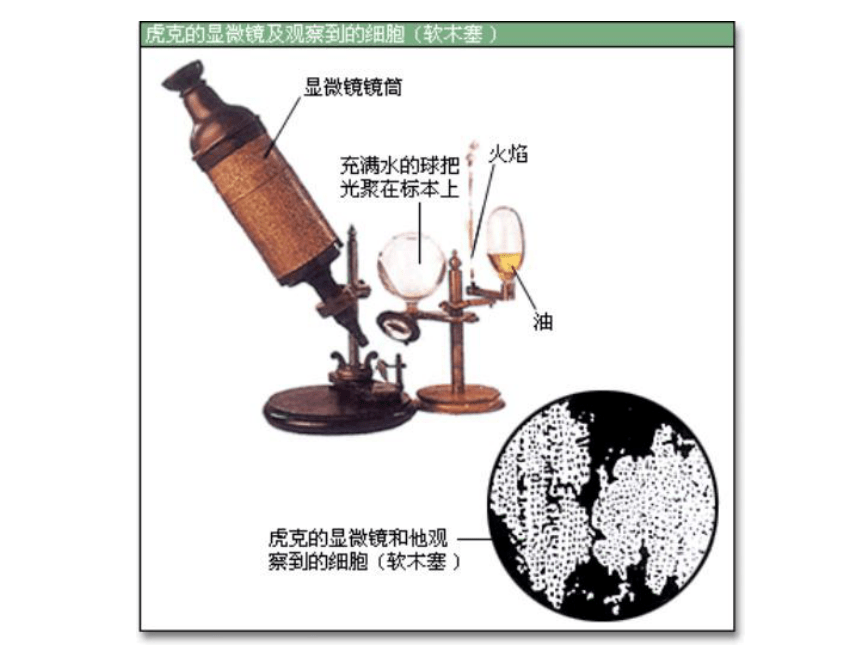

1665年英国科学家胡克用自己制作的显微镜观察了用锋利小刀切下的一些薄的软木,他看到了木片是由许多蜂窝状小格子组成。他把这一个个小室叫做“细胞”。当时他认为这些小室起着和动物身体中血管类似的作用,在生活时有液体在其中流动,以运送营养。事实上他当时看到的只是已经死亡的植物细胞的细胞壁。但是胡克在《显微图谱》中有关细胞的描写,是人类对细胞的首次观察记录。

细胞世界的大门打开了。但由于当时所用的显微镜都是手工磨制的,化工多、价格贵、质量差,因此从1675~1830年的近150年中,有关细胞的知识几乎没有什么进展。

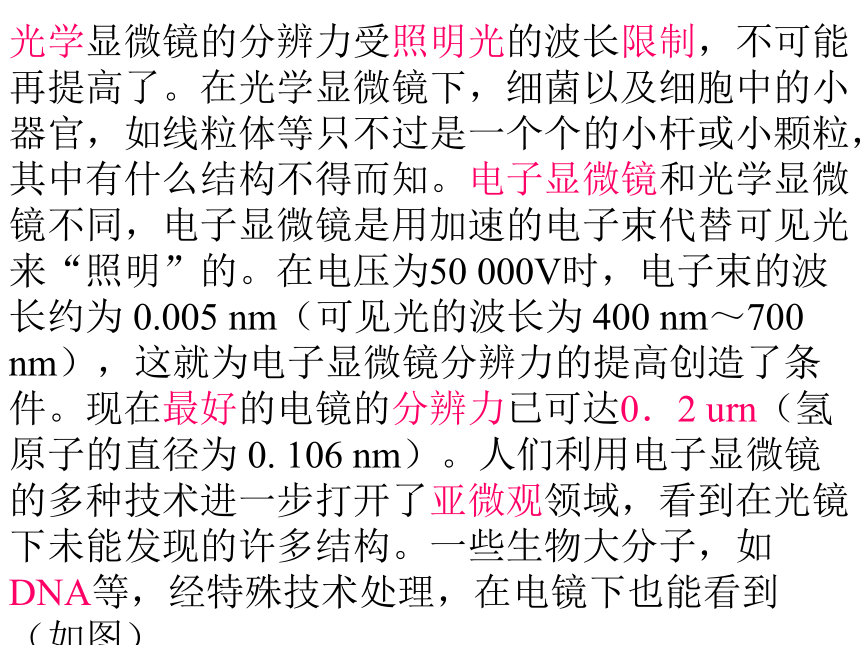

工欲善其事,必先利其器”。细胞之所以直到17世纪才被发现,就是因为17世纪有了显微镜弥补了人眼之不足之故。人眼的分辨力(resolving power)只有0.1mm(100 000nm)。这就是说,如果两条平行线之间的距离小于0.1mm,在人的眼里就成一条了。光学显微镜的分辨力可达到200nm,为人眼分辨力的 500倍。利用光学显微镜人们才打开了微观领域的大门,研究了细胞的结构、功能和发育分化,取得了很多重要的成果。

光学显微镜的分辨力受照明光的波长限制,不可能再提高了。在光学显微镜下,细菌以及细胞中的小器官,如线粒体等只不过是一个个的小杆或小颗粒,其中有什么结构不得而知。电子显微镜和光学显微镜不同,电子显微镜是用加速的电子束代替可见光来“照明”的。在电压为50 000V时,电子束的波长约为 0.005 nm(可见光的波长为 400 nm~700 nm),这就为电子显微镜分辨力的提高创造了条件。现在最好的电镜的分辨力已可达0.2 urn(氢原子的直径为 0. 106 nm)。人们利用电子显微镜的多种技术进一步打开了亚微观领域,看到在光镜下未能发现的许多结构。一些生物大分子,如DNA等,经特殊技术处理,在电镜下也能看到(如图)

细胞学说的创立

细胞学说主张生物是由细胞组成的,细胞是生物的基本结构、功能单位和发育基础。细胞学说的形成经过几百年的研究,渐臻完备。16世纪末、17世纪初,显微镜问世后,为探索生物的微观结构提供了有效手段。17世纪中叶,英国人胡克首先观察到植物细胞。同时代的荷兰人列文虎克、意大利人马尔比基也相继看到植物细胞。然而都没有认识到细胞是植物界独立的、活的结构单位。19世纪初,德国植物学家特雷维拉努斯和莫尔阐明细胞是植物的结构单位,称细胞内含物为原生质。

到了19世纪30年代初,布朗观察到植物细胞大都有核。普金叶还观察了鸡胚。莫尔和耐格里提出植物和动物细胞的原生质基本上是一致的,至此,对细胞有了一个基本概念。1838年德国植物学家施莱登在他的“植物发生论”中,提出植物结构的细胞说,他认为细胞是一切植物结构的基本单位,是一切植物借以发展的实体;最简单的植物是由一个细胞构成的,大多数植物是由多个细胞组成的;植物细胞的形成是一个新细胞起源于一个老细胞的核,最初形成老细胞的球体的一个裂片,然后分离出来自成的一个完整的细胞。

1839年德国解剖学教授施旺把施莱登的见解扩大到动物界。他在《关于动植物的结构和生长的一致性的显微研究》论文中提出了动物和植物都是由细胞组成的学说。他认为,有机体的基本部分不管怎样不同,总有一个普遍发育的原则,这个原则便是细胞形成。

施莱登和施旺奠定了细胞学说的基础。细胞学说后来经过许多生物学家补充修改,日趋完善。大体内容是:生物都是由细胞和细胞的产物所构成,所有细胞在结构和组成上是相似的,各自执行特定的功能,并能独立存活,生命过程是有共同性的;生物体通过其细胞的活动,而反映其功能;新细胞是由已存在的细胞一分为二形成的,各种细胞有它发生、发展过程;生物病害是其细胞新陈代谢和代谢失常所致。

细胞结构

通过观察口腔上皮细胞鉴定人类性别

观察人的口腔上皮细胞是初中《生理卫生》课中的一个基本实验。如将本实验内容适当扩展,增设鉴定人类性别一项,可在不增加器材、药品、步骤情况下,不仅能达到预期的实验目的,而且还能激发学生学习兴趣,开阔学生视野,培养学生观察思考问题能力。该实验设计如下:

(原理)正常女性的二条性染色体XX,在间期细胞核中,其中一条X染色体失活,呈浓缩状态称为X染色质,一般位于核膜内侧边缘,呈三角形。正常男性只有一条X染色体,不发生失活,细胞核边也就没有这种性染色质。根据这一现象,通过观察口腔上皮细胞,便可鉴别出男女性别,并可鉴别性染色体数目变异引起的性别畸形。

(器材、药品)显微镜、载玻片、盖玻片、牙签、75%酒精、醋酸洋红

(实验步骤)

1.制作装片 用凉开水把口漱净。取一根牙签,放在酒精消毒以后,伸进口腔壁上刮几下。把牙签放在载玻片上均匀地涂片,要求每个学生涂两片(男女各一),然后自然风干。滴醋酸洋红1~2滴,染色15~25分钟,然后盖上盖玻片,用吸水纸把多余染色液吸去。

2.观察 把制好的装片放在显微镜下观察,首先辨认出细胞膜、细胞质和细胞核。细胞核被染成红色,而细胞膜和细胞质均未着色。然后观察细胞核边是否有一个(或多个)三角形或半圆形颜色较深的性染色质。

植物细胞和动物细胞

植物细胞是多种多样的,如单细胞藻类常为球形,高等植物输导组织的细胞呈长筒形,支持组织的细胞(纤维)呈现长纺锤形,叶片表面细胞扁平,薄壁细胞为多面体。

植物细胞由细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等部分构成,细胞壁是无生命的物质。除去细胞壁,其余部分叫做原生质体。现以洋葱表皮细胞为例,外面有一层无色透明的薄壁,叫做细胞壁,这是植物细胞特有的,有保护和支持作用。使相邻细胞壁粘合在一起的胶状物质叫胞间层。细胞膜是紧帖在细胞壁里面的一层薄膜,也叫质膜,在光学显微镜下一般看不到,只有做质壁分离实验时才能看到,它能控制细胞内外的物质交换。细胞质是是质膜内细胞核外无色透明的粘性液体,在光学显微镜观察时一般经滴碘化钾溶液,染成淡黄色,在成熟细胞中紧贴细胞壁成一薄层。有的细胞在细胞质内能看到质体,质体是植物细胞特有的细胞器,如叶绿体。细胞核是无色透明、折光性强的椭圆形球体,染色后呈黄色,外有核膜包围。细胞核内有一到几个小球形、折光强的核仁,核仁以外核膜以内的原生质叫核质。细胞核内含有在遗传上起重大作用的物质。液泡呈水泡状,在细胞质中分散成几个或联成一个中间大液泡。

动物细胞也是多种多样的。游离细胞多呈圆形或椭圆形,如血细胞和卵。紧密联接的细胞有扁平、柱形等,如肝细胞和上皮细胞,肌细胞多呈纺锤形。神经细胞呈星形,有长的突起(见图)。

动物细胞也由细胞膜、细胞质和细胞核组成,但无细胞壁。

大多数植物细胞的直径在25~50微米之间。极少数大型细胞肉眼可见,如棉纤细胞长达75毫米,苎麻茎的纤维长达550毫米。动物细胞一般比较微小,但也有少数例外,如一些鸟卵(不包括蛋清)直径可达几厘米。

细胞壁

植物细胞质膜的外围包着的一层透明的外壳,就是细胞壁。细胞壁是植物细胞的特征,是由原生质体的分泌物构成的,对细胞起保护和巩固的作用。

细胞壁结构和组成成分,因细胞的年龄、种类和功能的不同而有差异。

植物的色香味与植物液泡

植物细胞具有酸甜苦涩等味道,植物的花果叶也具有红橙黄绿等颜色,有些植物还具有特殊的香气,这都与植物的液泡有关系。

植物液泡中的液体是细胞代谢活动的产物,其中主要成分是水和溶于水的糖、丹宁、有机酸、植物碱、色素和盐类。由于植物的种类、品种、部位不同,植物细胞的液体中所含的物质也不同。

花瓣、果实经常具有美丽的红色、黄色、蓝色和紫色,常是溶解于池液中的色素(主要是花青素)所显示的颜色。

液泡中含有香精油,象芸香科、樟科植物,以及松树、柏树等,有特别的香气。香精油杀虫作用好,无污染,这类植物还有万寿菊、香茅、肉桂、丁香等。

柑桔含有柠檬酸,苹果酸为苹果所具有,所以它们的味道不同;幼小果实含酸多,成熟时,果糖增加,甜度加大。夹竹桃叶细胞中草酸钙多,若误食可引起中毒。茶叶含单宁,柿子也含单宁,所以味道涩。甘蔗的茎和甜菜的根液泡中含糖量高,所以可提炼蔗糖。药用植物中含有植物碱,具治病作用。如板兰根中含有靛玉红,对病毒性流感有作用;罂粟果实中含有吗啡,金鸡纳树的树皮含有奎宁,青蒿中含有青蒿素,五倍子含有单宁,黄连中含有黄连素,烟叶中含有焦油和尼古丁等等。

植物液泡是汇集和输出无机离子的场所,也是一种磷酸盐库。液泡能保证生物合成原料的稳定供应。液泡还有去毒作用,例如有些盐生植物,其液泡吸收和积累了大量盐分,使细胞质中盐分浓度稳定在正常的无害状态。

最重要的有色体是光合作用的细胞器——叶绿体(chloroplast)。叶绿体的形状、数目和大小随不同植物和不同细胞而不同。藻类一般每个细胞只有一个、两个或少数几个叶绿体。高等植物细胞中叶绿体通常呈椭圆形,数目较多,少者20个,多者可达100个。叶绿体在细胞中的分布与光照有关。光照时,叶绿体常分布在细胞外周,黑暗时,叶绿体常流向细胞内部。

叶绿体的表面和线粒体一样,也包有两层膜。叶绿体内部是一个悬浮在电子密度较低的基质之中的复杂的膜系统(见图)。

植物细胞的生长和分化

一、植物细胞的生长

多细胞生物的生长,不仅是由于细胞数量的增加,而且也与细胞的生长有密切的关系。

细胞分裂形成的新细胞,最初体积较小,只有原来细胞(母细胞)的一半,但它们能迅速地合成新的原生质(包括核物质和细胞质),细胞随着增大,其中某些细胞当恢复到母细胞一般大小时,便又继续分裂,但大部分细胞不再分裂,而进入生长时期。细胞生长就是指细胞体积的增长,包括细胞纵向的延长和横向的扩展。一个细胞经生长以后,体积可以增加到原来大小(分生状态的细胞大小)的几倍、几十倍,某些细胞如纤维,在纵向上可能增加几百倍、几千倍。由于细胞的这种生长,就使植物体表现出明显的伸长或扩大,例如根和茎的伸长,幼小叶子的扩展,果实的长大都是细胞数目增加和细胞生长的共同结果,但是,细胞生长常常在其中起主要的作用。

植物细胞在生长过程中,除了细胞体积明显扩大,在内部结构上也发生相应的变化,其中最突出的是液泡化程度明显增加,即细胞内原来小而分散的液泡逐渐长大和合并,最后成为中央液泡,细胞质的其余部分成为紧贴细胞壁的一薄层,细胞核随细胞质由中央移向侧面。在植物细胞生长过程中,液泡增大这一特征,一方面是由于细胞从周围吸收了大量的水分进入液泡,另一方面,也由于生长着的细胞具有旺盛的代谢能力,使它们的许多代谢产物积累于液泡中的缘故。因此,在细胞生长时,细胞的鲜重和干重都随着体积的增加而增加。在液泡变化的同时,细胞内的其他细胞器,在数量和分布上也发生着各种变化,例如内质网增加,由稀网状变成密网状;质体逐渐发育,由幼小的前质体发育成各类质体等等。原生质体在细胞生长过程中还不断地分泌壁物质,使细胞壁随原生质体长大而延展,同时壁的厚度和化学组成也发生变化,细胞壁(初生壁)厚度增加,并且由原来含有大量的果胶和半纤维素转变成有较多的纤维素和非纤维素多糖。

植物细胞的生长是有一定限度的,当体积达到一定大小后,便会停止生长。细胞最后的大小,随植物的种类和细胞的类型而异,这说明生长受遗传因子的控制。但是,细胞生长的速度和细胞的大小,也会受环境条件的影响,例如在水分充足、营养条件良好、温度适宜时,细胞生长迅速,体积亦较大,在植物体上反映出根、茎生长迅速,植株高大,叶宽而肥嫩。反之,水分缺乏、营养不良、温度偏低时,细胞生长缓慢,而且体积较小,在植物体上反映出生长缓慢、植株矮小、叶小而薄。

二、植物细胞的分化

多细胞生物中,细胞的功能具有分工,与之相适应的,在细胞形态上就出现各种变化,例如绿色细胞专营光合作用,适应于这一功能,细胞中特有地发育出大量叶绿体。表皮细胞行使保护功能,细胞内不发育出叶绿体,而在细胞壁的结构上有所特化,发育出明显的角质层。贮藏功能的细胞,通常既没有叶绿体,也没有特化的壁,但往往具有大的液泡和大量的白色体……等等。细胞这种结构和功能上的特化,称为细胞分化(cell differen tiation)。细胞分化表现在内部生理变化和形态外貌变化两个方面,生理变化是形态变化的基础,但是形态变化较生理变化容易察觉。细胞分化使多细胞植物中细胞功能趋向专门化,这样有利于提高各种生理功能的效率,因此,分化是进化的表现。

植物体的个体发育,是植物细胞不断分裂、生长和分化的结果。植物在受精卵发育成成年植株的过程中,最初,受精卵重复分裂,产生一团比较一致的分生细胞,以后,细胞分裂逐渐局限于植物体的某些特定部位,而大部分的细胞停止分裂,进行生长和分化。在种子植物的胚胎中,细胞在形态上已显出了初步的分化,在光学显微镜中可看到细胞的大小、形状、原生质的稀稠及细胞的排列方式等随细胞所处部位而不同。进而,在胚胎发育成幼苗的过程中,细胞分化更为明显,行使不同功能的细胞逐渐形成与之相适应的特有的形态,即在植物体中分化出了各种不同类型的细胞群,从而使植物体的成熟部分具有了复杂的内部结构。

在系统发育上,植物越进化,细胞分工越细致,细胞的分化就越剧烈,植物体的内部结构也就越复杂。单细胞和群体类型的植物,细胞不分化,植物体只由一种类型的细胞组成。多细胞植物,细胞或多或少分化,细胞类型增加,植物体的结构趋向复杂化。被子植物是最高等的植物,细胞分工最精细,物质的吸收、运输,养分的制造、贮藏,植物体的保护、支持等各种功能,几乎都由专一的细胞类型分别承担,因此,细胞的形态特化非常明显,细胞类型繁多,使被子植物成为结构最复杂,功能最完善的植物类型。

细胞分化是一个复杂的问题,同一植物的所有细胞均来自于受精卵,它们具有相同的遗传物质,但它们却可以分化成不同的形态;即使同一个细胞,在不同的内外条件下也可能分化成不同的类型。那么,细胞为什么会分化成不同的形态?如何去控制细胞的分化使其更好地为人类所利用?这些问题已成为当今植物学领域最使人感兴趣的问题之一。从本世纪初开始,在这一领域开展了广泛地探索,逐渐了解分化受多种内外因素的影响,例如,细胞的极性、细胞在植物体中的位置、细胞的发育时期、各种激素和某些化学物质,以及光照、温度、湿度等物理因素都能影响分化。

实验形态学就是用各种实验手段,在整体或离体的情况下研究细胞分化和植物形态建成的一门植物学分支学科,细胞和组织培养是实验形态学的重要研究手段之一,它的方法是把植物体的一个器官、一种组织或单个细胞从植物体取出后放在玻璃容器里,并在供给适当营养物质的条件下,使它们得以继续生存或进一步有序地分化成组织和器官。由于这一研究方法减少了植物体其他部分的干扰,并可在预知的条件下控制和调节细胞的活动,而且易于观察,因此,对研究分化机理具有重要意义,可以成为利用整体植物进行研究时的一种理想补充。

近20年来,利用组织培养的方法,不但在探索植物学的基本理论问题上已成为一个重要的手段,而且在应用上也逐渐表现出它的巨大潜力,如在遗传育种、保持优良种质、加速经济植物的无性繁殖、保持无病毒品系、植物次生代谢产物的工厂化生产等的应用中,取得了越来越多的成功。可以预料,随着农业、林业、园艺等学科发展的需要,应用组织培养技术于理论研究和实际应用方面都将有更广泛而深入的发展。

组成动植物身体的大多数细胞才20~3O微米,而人眼的分辨率只有100微米。因此,在显微镜发明之前,人们还不可能知道细胞是什么东西。意大利著名科学家伽利略在1610年用自己制作的简单显微镜观察一些小动物。后来荷兰布商列文虎克磨制了一个短焦距透镜,制成了一架简单的显微镜,用来观察池塘水滴,发现了许多水里的微小生物,但这些显微镜很简陋,还看不到生物体内的微细结物。

1665年英国科学家胡克用自己制作的显微镜观察了用锋利小刀切下的一些薄的软木,他看到了木片是由许多蜂窝状小格子组成。他把这一个个小室叫做“细胞”。当时他认为这些小室起着和动物身体中血管类似的作用,在生活时有液体在其中流动,以运送营养。事实上他当时看到的只是已经死亡的植物细胞的细胞壁。但是胡克在《显微图谱》中有关细胞的描写,是人类对细胞的首次观察记录。

细胞世界的大门打开了。但由于当时所用的显微镜都是手工磨制的,化工多、价格贵、质量差,因此从1675~1830年的近150年中,有关细胞的知识几乎没有什么进展。

工欲善其事,必先利其器”。细胞之所以直到17世纪才被发现,就是因为17世纪有了显微镜弥补了人眼之不足之故。人眼的分辨力(resolving power)只有0.1mm(100 000nm)。这就是说,如果两条平行线之间的距离小于0.1mm,在人的眼里就成一条了。光学显微镜的分辨力可达到200nm,为人眼分辨力的 500倍。利用光学显微镜人们才打开了微观领域的大门,研究了细胞的结构、功能和发育分化,取得了很多重要的成果。

光学显微镜的分辨力受照明光的波长限制,不可能再提高了。在光学显微镜下,细菌以及细胞中的小器官,如线粒体等只不过是一个个的小杆或小颗粒,其中有什么结构不得而知。电子显微镜和光学显微镜不同,电子显微镜是用加速的电子束代替可见光来“照明”的。在电压为50 000V时,电子束的波长约为 0.005 nm(可见光的波长为 400 nm~700 nm),这就为电子显微镜分辨力的提高创造了条件。现在最好的电镜的分辨力已可达0.2 urn(氢原子的直径为 0. 106 nm)。人们利用电子显微镜的多种技术进一步打开了亚微观领域,看到在光镜下未能发现的许多结构。一些生物大分子,如DNA等,经特殊技术处理,在电镜下也能看到(如图)

细胞学说的创立

细胞学说主张生物是由细胞组成的,细胞是生物的基本结构、功能单位和发育基础。细胞学说的形成经过几百年的研究,渐臻完备。16世纪末、17世纪初,显微镜问世后,为探索生物的微观结构提供了有效手段。17世纪中叶,英国人胡克首先观察到植物细胞。同时代的荷兰人列文虎克、意大利人马尔比基也相继看到植物细胞。然而都没有认识到细胞是植物界独立的、活的结构单位。19世纪初,德国植物学家特雷维拉努斯和莫尔阐明细胞是植物的结构单位,称细胞内含物为原生质。

到了19世纪30年代初,布朗观察到植物细胞大都有核。普金叶还观察了鸡胚。莫尔和耐格里提出植物和动物细胞的原生质基本上是一致的,至此,对细胞有了一个基本概念。1838年德国植物学家施莱登在他的“植物发生论”中,提出植物结构的细胞说,他认为细胞是一切植物结构的基本单位,是一切植物借以发展的实体;最简单的植物是由一个细胞构成的,大多数植物是由多个细胞组成的;植物细胞的形成是一个新细胞起源于一个老细胞的核,最初形成老细胞的球体的一个裂片,然后分离出来自成的一个完整的细胞。

1839年德国解剖学教授施旺把施莱登的见解扩大到动物界。他在《关于动植物的结构和生长的一致性的显微研究》论文中提出了动物和植物都是由细胞组成的学说。他认为,有机体的基本部分不管怎样不同,总有一个普遍发育的原则,这个原则便是细胞形成。

施莱登和施旺奠定了细胞学说的基础。细胞学说后来经过许多生物学家补充修改,日趋完善。大体内容是:生物都是由细胞和细胞的产物所构成,所有细胞在结构和组成上是相似的,各自执行特定的功能,并能独立存活,生命过程是有共同性的;生物体通过其细胞的活动,而反映其功能;新细胞是由已存在的细胞一分为二形成的,各种细胞有它发生、发展过程;生物病害是其细胞新陈代谢和代谢失常所致。

细胞结构

通过观察口腔上皮细胞鉴定人类性别

观察人的口腔上皮细胞是初中《生理卫生》课中的一个基本实验。如将本实验内容适当扩展,增设鉴定人类性别一项,可在不增加器材、药品、步骤情况下,不仅能达到预期的实验目的,而且还能激发学生学习兴趣,开阔学生视野,培养学生观察思考问题能力。该实验设计如下:

(原理)正常女性的二条性染色体XX,在间期细胞核中,其中一条X染色体失活,呈浓缩状态称为X染色质,一般位于核膜内侧边缘,呈三角形。正常男性只有一条X染色体,不发生失活,细胞核边也就没有这种性染色质。根据这一现象,通过观察口腔上皮细胞,便可鉴别出男女性别,并可鉴别性染色体数目变异引起的性别畸形。

(器材、药品)显微镜、载玻片、盖玻片、牙签、75%酒精、醋酸洋红

(实验步骤)

1.制作装片 用凉开水把口漱净。取一根牙签,放在酒精消毒以后,伸进口腔壁上刮几下。把牙签放在载玻片上均匀地涂片,要求每个学生涂两片(男女各一),然后自然风干。滴醋酸洋红1~2滴,染色15~25分钟,然后盖上盖玻片,用吸水纸把多余染色液吸去。

2.观察 把制好的装片放在显微镜下观察,首先辨认出细胞膜、细胞质和细胞核。细胞核被染成红色,而细胞膜和细胞质均未着色。然后观察细胞核边是否有一个(或多个)三角形或半圆形颜色较深的性染色质。

植物细胞和动物细胞

植物细胞是多种多样的,如单细胞藻类常为球形,高等植物输导组织的细胞呈长筒形,支持组织的细胞(纤维)呈现长纺锤形,叶片表面细胞扁平,薄壁细胞为多面体。

植物细胞由细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等部分构成,细胞壁是无生命的物质。除去细胞壁,其余部分叫做原生质体。现以洋葱表皮细胞为例,外面有一层无色透明的薄壁,叫做细胞壁,这是植物细胞特有的,有保护和支持作用。使相邻细胞壁粘合在一起的胶状物质叫胞间层。细胞膜是紧帖在细胞壁里面的一层薄膜,也叫质膜,在光学显微镜下一般看不到,只有做质壁分离实验时才能看到,它能控制细胞内外的物质交换。细胞质是是质膜内细胞核外无色透明的粘性液体,在光学显微镜观察时一般经滴碘化钾溶液,染成淡黄色,在成熟细胞中紧贴细胞壁成一薄层。有的细胞在细胞质内能看到质体,质体是植物细胞特有的细胞器,如叶绿体。细胞核是无色透明、折光性强的椭圆形球体,染色后呈黄色,外有核膜包围。细胞核内有一到几个小球形、折光强的核仁,核仁以外核膜以内的原生质叫核质。细胞核内含有在遗传上起重大作用的物质。液泡呈水泡状,在细胞质中分散成几个或联成一个中间大液泡。

动物细胞也是多种多样的。游离细胞多呈圆形或椭圆形,如血细胞和卵。紧密联接的细胞有扁平、柱形等,如肝细胞和上皮细胞,肌细胞多呈纺锤形。神经细胞呈星形,有长的突起(见图)。

动物细胞也由细胞膜、细胞质和细胞核组成,但无细胞壁。

大多数植物细胞的直径在25~50微米之间。极少数大型细胞肉眼可见,如棉纤细胞长达75毫米,苎麻茎的纤维长达550毫米。动物细胞一般比较微小,但也有少数例外,如一些鸟卵(不包括蛋清)直径可达几厘米。

细胞壁

植物细胞质膜的外围包着的一层透明的外壳,就是细胞壁。细胞壁是植物细胞的特征,是由原生质体的分泌物构成的,对细胞起保护和巩固的作用。

细胞壁结构和组成成分,因细胞的年龄、种类和功能的不同而有差异。

植物的色香味与植物液泡

植物细胞具有酸甜苦涩等味道,植物的花果叶也具有红橙黄绿等颜色,有些植物还具有特殊的香气,这都与植物的液泡有关系。

植物液泡中的液体是细胞代谢活动的产物,其中主要成分是水和溶于水的糖、丹宁、有机酸、植物碱、色素和盐类。由于植物的种类、品种、部位不同,植物细胞的液体中所含的物质也不同。

花瓣、果实经常具有美丽的红色、黄色、蓝色和紫色,常是溶解于池液中的色素(主要是花青素)所显示的颜色。

液泡中含有香精油,象芸香科、樟科植物,以及松树、柏树等,有特别的香气。香精油杀虫作用好,无污染,这类植物还有万寿菊、香茅、肉桂、丁香等。

柑桔含有柠檬酸,苹果酸为苹果所具有,所以它们的味道不同;幼小果实含酸多,成熟时,果糖增加,甜度加大。夹竹桃叶细胞中草酸钙多,若误食可引起中毒。茶叶含单宁,柿子也含单宁,所以味道涩。甘蔗的茎和甜菜的根液泡中含糖量高,所以可提炼蔗糖。药用植物中含有植物碱,具治病作用。如板兰根中含有靛玉红,对病毒性流感有作用;罂粟果实中含有吗啡,金鸡纳树的树皮含有奎宁,青蒿中含有青蒿素,五倍子含有单宁,黄连中含有黄连素,烟叶中含有焦油和尼古丁等等。

植物液泡是汇集和输出无机离子的场所,也是一种磷酸盐库。液泡能保证生物合成原料的稳定供应。液泡还有去毒作用,例如有些盐生植物,其液泡吸收和积累了大量盐分,使细胞质中盐分浓度稳定在正常的无害状态。

最重要的有色体是光合作用的细胞器——叶绿体(chloroplast)。叶绿体的形状、数目和大小随不同植物和不同细胞而不同。藻类一般每个细胞只有一个、两个或少数几个叶绿体。高等植物细胞中叶绿体通常呈椭圆形,数目较多,少者20个,多者可达100个。叶绿体在细胞中的分布与光照有关。光照时,叶绿体常分布在细胞外周,黑暗时,叶绿体常流向细胞内部。

叶绿体的表面和线粒体一样,也包有两层膜。叶绿体内部是一个悬浮在电子密度较低的基质之中的复杂的膜系统(见图)。

植物细胞的生长和分化

一、植物细胞的生长

多细胞生物的生长,不仅是由于细胞数量的增加,而且也与细胞的生长有密切的关系。

细胞分裂形成的新细胞,最初体积较小,只有原来细胞(母细胞)的一半,但它们能迅速地合成新的原生质(包括核物质和细胞质),细胞随着增大,其中某些细胞当恢复到母细胞一般大小时,便又继续分裂,但大部分细胞不再分裂,而进入生长时期。细胞生长就是指细胞体积的增长,包括细胞纵向的延长和横向的扩展。一个细胞经生长以后,体积可以增加到原来大小(分生状态的细胞大小)的几倍、几十倍,某些细胞如纤维,在纵向上可能增加几百倍、几千倍。由于细胞的这种生长,就使植物体表现出明显的伸长或扩大,例如根和茎的伸长,幼小叶子的扩展,果实的长大都是细胞数目增加和细胞生长的共同结果,但是,细胞生长常常在其中起主要的作用。

植物细胞在生长过程中,除了细胞体积明显扩大,在内部结构上也发生相应的变化,其中最突出的是液泡化程度明显增加,即细胞内原来小而分散的液泡逐渐长大和合并,最后成为中央液泡,细胞质的其余部分成为紧贴细胞壁的一薄层,细胞核随细胞质由中央移向侧面。在植物细胞生长过程中,液泡增大这一特征,一方面是由于细胞从周围吸收了大量的水分进入液泡,另一方面,也由于生长着的细胞具有旺盛的代谢能力,使它们的许多代谢产物积累于液泡中的缘故。因此,在细胞生长时,细胞的鲜重和干重都随着体积的增加而增加。在液泡变化的同时,细胞内的其他细胞器,在数量和分布上也发生着各种变化,例如内质网增加,由稀网状变成密网状;质体逐渐发育,由幼小的前质体发育成各类质体等等。原生质体在细胞生长过程中还不断地分泌壁物质,使细胞壁随原生质体长大而延展,同时壁的厚度和化学组成也发生变化,细胞壁(初生壁)厚度增加,并且由原来含有大量的果胶和半纤维素转变成有较多的纤维素和非纤维素多糖。

植物细胞的生长是有一定限度的,当体积达到一定大小后,便会停止生长。细胞最后的大小,随植物的种类和细胞的类型而异,这说明生长受遗传因子的控制。但是,细胞生长的速度和细胞的大小,也会受环境条件的影响,例如在水分充足、营养条件良好、温度适宜时,细胞生长迅速,体积亦较大,在植物体上反映出根、茎生长迅速,植株高大,叶宽而肥嫩。反之,水分缺乏、营养不良、温度偏低时,细胞生长缓慢,而且体积较小,在植物体上反映出生长缓慢、植株矮小、叶小而薄。

二、植物细胞的分化

多细胞生物中,细胞的功能具有分工,与之相适应的,在细胞形态上就出现各种变化,例如绿色细胞专营光合作用,适应于这一功能,细胞中特有地发育出大量叶绿体。表皮细胞行使保护功能,细胞内不发育出叶绿体,而在细胞壁的结构上有所特化,发育出明显的角质层。贮藏功能的细胞,通常既没有叶绿体,也没有特化的壁,但往往具有大的液泡和大量的白色体……等等。细胞这种结构和功能上的特化,称为细胞分化(cell differen tiation)。细胞分化表现在内部生理变化和形态外貌变化两个方面,生理变化是形态变化的基础,但是形态变化较生理变化容易察觉。细胞分化使多细胞植物中细胞功能趋向专门化,这样有利于提高各种生理功能的效率,因此,分化是进化的表现。

植物体的个体发育,是植物细胞不断分裂、生长和分化的结果。植物在受精卵发育成成年植株的过程中,最初,受精卵重复分裂,产生一团比较一致的分生细胞,以后,细胞分裂逐渐局限于植物体的某些特定部位,而大部分的细胞停止分裂,进行生长和分化。在种子植物的胚胎中,细胞在形态上已显出了初步的分化,在光学显微镜中可看到细胞的大小、形状、原生质的稀稠及细胞的排列方式等随细胞所处部位而不同。进而,在胚胎发育成幼苗的过程中,细胞分化更为明显,行使不同功能的细胞逐渐形成与之相适应的特有的形态,即在植物体中分化出了各种不同类型的细胞群,从而使植物体的成熟部分具有了复杂的内部结构。

在系统发育上,植物越进化,细胞分工越细致,细胞的分化就越剧烈,植物体的内部结构也就越复杂。单细胞和群体类型的植物,细胞不分化,植物体只由一种类型的细胞组成。多细胞植物,细胞或多或少分化,细胞类型增加,植物体的结构趋向复杂化。被子植物是最高等的植物,细胞分工最精细,物质的吸收、运输,养分的制造、贮藏,植物体的保护、支持等各种功能,几乎都由专一的细胞类型分别承担,因此,细胞的形态特化非常明显,细胞类型繁多,使被子植物成为结构最复杂,功能最完善的植物类型。

细胞分化是一个复杂的问题,同一植物的所有细胞均来自于受精卵,它们具有相同的遗传物质,但它们却可以分化成不同的形态;即使同一个细胞,在不同的内外条件下也可能分化成不同的类型。那么,细胞为什么会分化成不同的形态?如何去控制细胞的分化使其更好地为人类所利用?这些问题已成为当今植物学领域最使人感兴趣的问题之一。从本世纪初开始,在这一领域开展了广泛地探索,逐渐了解分化受多种内外因素的影响,例如,细胞的极性、细胞在植物体中的位置、细胞的发育时期、各种激素和某些化学物质,以及光照、温度、湿度等物理因素都能影响分化。

实验形态学就是用各种实验手段,在整体或离体的情况下研究细胞分化和植物形态建成的一门植物学分支学科,细胞和组织培养是实验形态学的重要研究手段之一,它的方法是把植物体的一个器官、一种组织或单个细胞从植物体取出后放在玻璃容器里,并在供给适当营养物质的条件下,使它们得以继续生存或进一步有序地分化成组织和器官。由于这一研究方法减少了植物体其他部分的干扰,并可在预知的条件下控制和调节细胞的活动,而且易于观察,因此,对研究分化机理具有重要意义,可以成为利用整体植物进行研究时的一种理想补充。

近20年来,利用组织培养的方法,不但在探索植物学的基本理论问题上已成为一个重要的手段,而且在应用上也逐渐表现出它的巨大潜力,如在遗传育种、保持优良种质、加速经济植物的无性繁殖、保持无病毒品系、植物次生代谢产物的工厂化生产等的应用中,取得了越来越多的成功。可以预料,随着农业、林业、园艺等学科发展的需要,应用组织培养技术于理论研究和实际应用方面都将有更广泛而深入的发展。

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化