24 河 中 石 兽 课时精练(解析版)

文档属性

| 名称 | 24 河 中 石 兽 课时精练(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 132.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

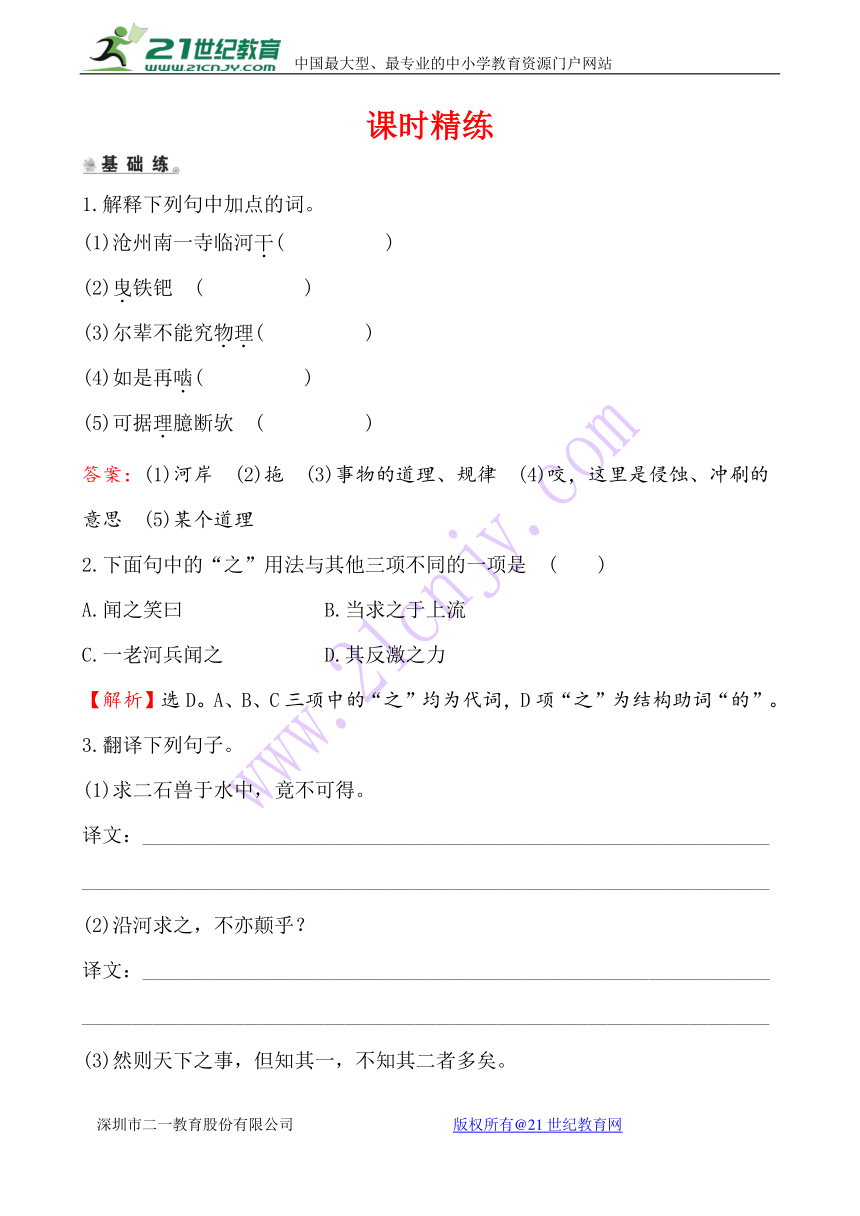

课时精练

1.解释下列句中加点的词。

(1)沧州南一寺临河干( )

(2)曳铁钯 ( )

(3)尔辈不能究物理( )

(4)如是再啮( )

(5)可据理臆断欤 ( )

答案:(1)河岸 (2)拖 (3)事物的道理、规律 (4)咬,这里是侵蚀、冲刷的意思 (5)某个道理www.21-cn-jy.com

2.下面句中的“之”用法与其他三项不同的一项是 ( )

A.闻之笑曰 B.当求之于上流

C.一老河兵闻之 D.其反激之力

【解析】选D。A、B、C三项中的“之”均为代词,D项“之”为结构助词“的”。

3.翻译下列句子。

(1)求二石兽于水中,竟不可得。

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(2)沿河求之,不亦颠乎?

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(3)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)在河中寻找两个石兽,最后没找到。

(2)沿着河寻找它们,不也颠倒吗?

(3)既然这样,那么天下的事,只知其一,不知其二的例子很多。

【方法指导】

文言语句翻译的四步骤

四步

内容解说

断词

就是对文句以词为单位进行划分

释义

对文言词语逐个用现代汉语注释

串句

按现代汉语语法习惯,选择恰当的词义并使之串成一个完整的句子

补省

把文言语句中省略的成分补写出来

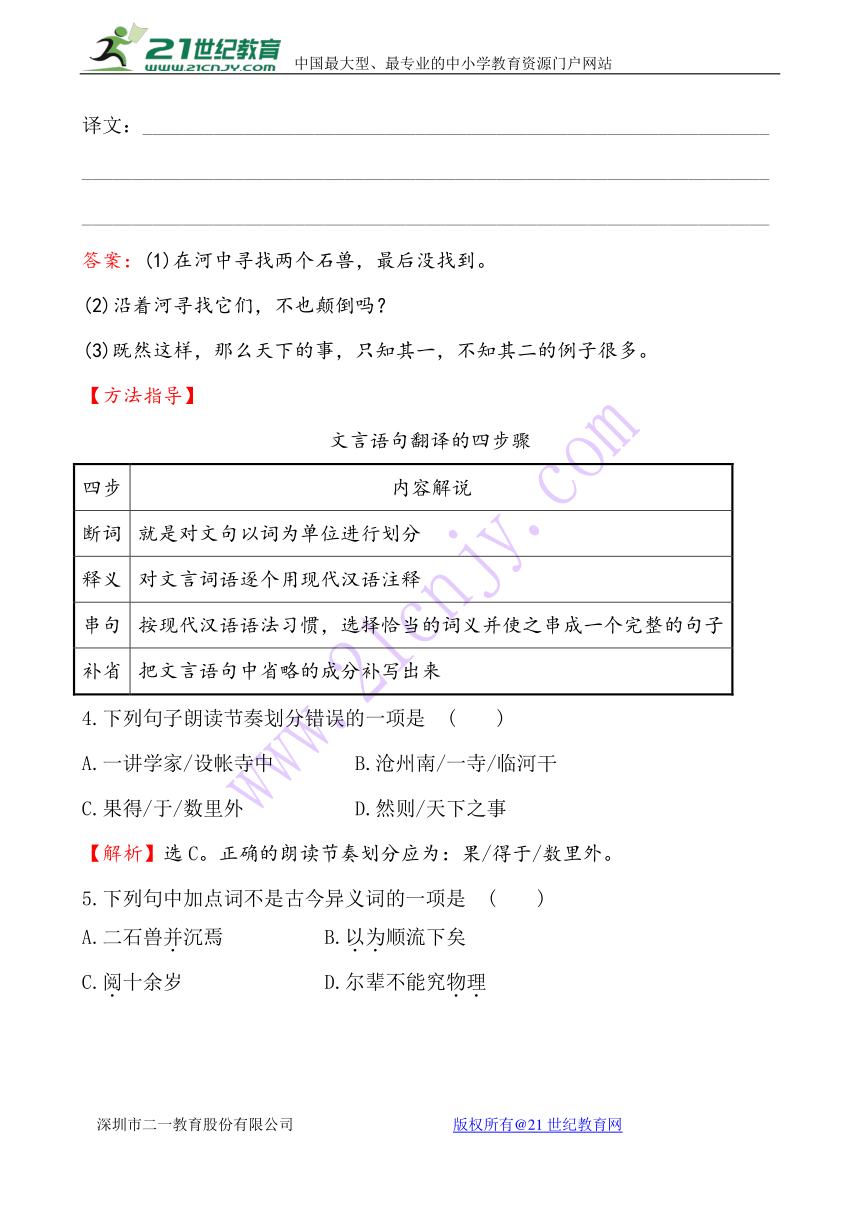

4.下列句子朗读节奏划分错误的一项是 ( )

A.一讲学家/设帐寺中 B.沧州南/一寺/临河干

C.果得/于/数里外 D.然则/天下之事

【解析】选C。正确的朗读节奏划分应为:果/得于/数里外。

5.下列句中加点词不是古今异义词的一项是 ( )

A.二石兽并沉焉 B.以为顺流下矣

C.阅十余岁 D.尔辈不能究物理

【解析】选B。A项“并”古今义分别是“一起/并列”;C项“阅”古今义分别是“经过/阅读”;D项“物理”古今义分别是“事物的道理、规律/物理学”;而B项“以为”是“认为”的意思。21·cn·jy·com

6.下列叙述不符合原文意思的一项是 ( )

A.一种见解是从石性和沙性角度作分析,认为应在石兽落水处寻找石兽。

B.一种见解是从水暴涨冲击石兽而走作分析,认为应该到河的下游去寻找石兽。

C.一种见解是从石性、沙性和水冲击角度作综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找。

D.三种见解都是正确的,只不过实践更重要。

【解析】选D。只有老河兵的见解是正确的。

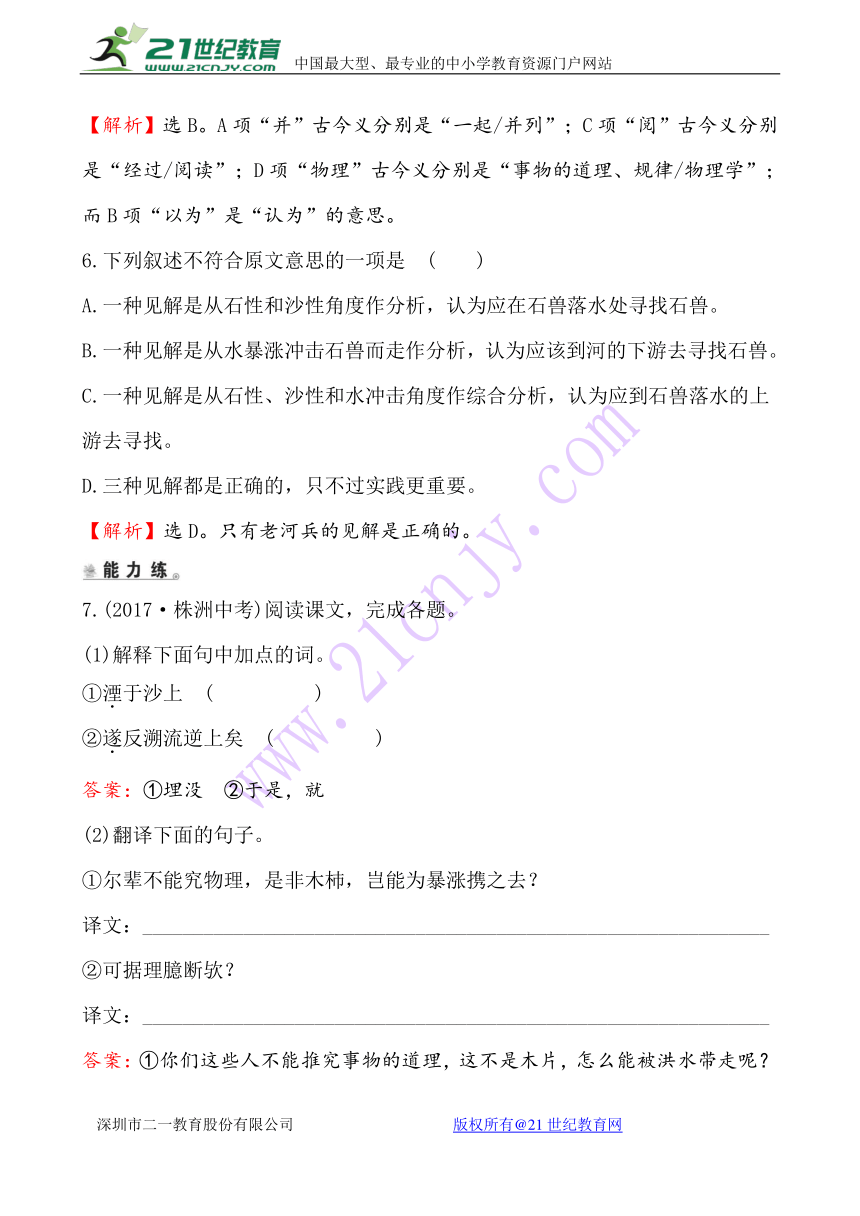

7.(2017·株洲中考)阅读课文,完成各题。

(1)解释下面句中加点的词。

①湮于沙上 ( )

②遂反溯流逆上矣 ( )

答案:①埋没 ②于是,就

(2)翻译下面的句子。

①尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?

译文:______________________________________________________________

②可据理臆断欤?

译文:______________________________________________________________

答案:①你们这些人不能推究事物的道理,这不是木片,怎么能被洪水带走呢?

②怎么可以根据某个道理就主观判断呢?

(3)初三复习时,老师请小红翻译“凡河中失石……”一句,小红将“凡”译为“凡是”,老师指出了小红的错误,小红不解。老师提示说:“课文告诉我们要具体问题具体分析,不能一概而论哦。”小红恍然大悟,并从河流的特点出发举出了不能于上流求石的两种情况:①__________________;②__________________________。赢得了老师和同学们的掌声。

答案(示例):①从河床角度,如河床太陡、淤泥或卵石河床等 ②从水流角度,如水流常年很浅、很缓等

8.(2017·眉山中考)阅读下文,完成(1)~(3)题。

商於子论治国

商於子①,商国之布衣也,家贫,无犊以耕,乃牵一大豕②驾之而东。商君,商国之君也,微访乡野,过而责之曰:“子过矣!耕当以牛,以其力之巨能起块也,蹄之坚能陷淖③也。豕纵大,安能耕耶?”商於子不说,弗应。

商君曰:“今子以之代耕,不亦颠乎?”商於子曰:“子以予颠之,予亦以子颠之。吾岂不知服田④必以牛,亦犹牧⑤吾民者必以贤。不以牛,虽不得田,其害小;不以贤,则天下受祸,其害大。子何不以责我者责牧民者耶?”

商君立有间,面有惭色,顾谓左右从者曰:“尔辈以此究物理。耕者,能善晓天下之治,而治者乃愚也。论国之道,自恨弗如远甚矣。”比至国,乃除旧弊,施新策,广招天下之士以治。数年之后,富民安邦,盖商於子之功也。

【注】①商於子:虚构的人名;后面“商君”,商国的国君,也是虚构的国君。②豕(shǐ):猪。③淖(nào):烂泥。④服田:驾牲口耕田。⑤牧:统治、管理。2·1·c·n·j·y

(1)解释下面句中加点的词语。

①子过矣 ( )

②尔辈以此究物理 ( )

③比至国 ( )

答案:①犯错误(动词) ②事物的道理、规律 ③等到

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①子何不以责我者责牧民者耶?

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

②论国之道,自恨弗如远甚矣。

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:①您怎么不用责备我的话去责备治理百姓的人(统治者)啊?

②谈论治理国家的道理(方法、措施),我自恨比他差得远呢。

(3)此文主要采用了“类比”和“讽刺”的手法来论治国之道,请结合文意简要阐述。

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:商於子用“以豕代耕”类比治国之道,讽刺当今统治者不重视人才,使商君受到启发,进而除旧弊,广纳人才,达到治国的目的。21世纪教育网版权所有

附【译文】

商於子是商国的平民,家很贫穷,又没有牛耕田,他就牵一头大猪自西向东耕田。商君是商国的国君,微服私访乡村,经过时责备他说:“你错啦!耕地应当用牛,凭借牛巨大的力气能够使土块耕起,凭借牛坚硬有力的蹄子可以站立于泥淖之中。猪再大,怎么能耕地呢?”商於子不高兴,没搭理他。

商君说:“如今您用猪来代替牛耕地,不是弄颠倒了吗?”商於子说:“您认为我弄颠倒了,我还认为您弄颠倒了呢。我难道不知道侍弄田地必须用牛,也就如同管理百姓必须用贤人一样。不用牛,虽然侍弄不好田地,但它的害处小;不用贤人,那么天下遭受祸害,它的害处大。您怎么不用责备我的话去责备治理百姓的人(统治者)啊?”21教育网

商君站立有一会儿,脸上露出惭愧的神色,回头对身边的随从说:“你们这些人,要通过这事来推究事物的道理。一个耕田的人,能精通天下治国之道,而我们这些治理天下的人却很糊涂啊。谈论治理国家的道理(方法、措施),我自恨比他差得远呢。”等到商君回到国都,就革除旧弊,施行新的政策,广泛招收天下有才之人来管理国家。几年之后,百姓富裕了,国家安定了,这原来是商於子的功劳啊。21cnjy.com

1.解释下列句中加点的词。

(1)沧州南一寺临河干( )

(2)曳铁钯 ( )

(3)尔辈不能究物理( )

(4)如是再啮( )

(5)可据理臆断欤 ( )

答案:(1)河岸 (2)拖 (3)事物的道理、规律 (4)咬,这里是侵蚀、冲刷的意思 (5)某个道理www.21-cn-jy.com

2.下面句中的“之”用法与其他三项不同的一项是 ( )

A.闻之笑曰 B.当求之于上流

C.一老河兵闻之 D.其反激之力

【解析】选D。A、B、C三项中的“之”均为代词,D项“之”为结构助词“的”。

3.翻译下列句子。

(1)求二石兽于水中,竟不可得。

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(2)沿河求之,不亦颠乎?

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(3)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:(1)在河中寻找两个石兽,最后没找到。

(2)沿着河寻找它们,不也颠倒吗?

(3)既然这样,那么天下的事,只知其一,不知其二的例子很多。

【方法指导】

文言语句翻译的四步骤

四步

内容解说

断词

就是对文句以词为单位进行划分

释义

对文言词语逐个用现代汉语注释

串句

按现代汉语语法习惯,选择恰当的词义并使之串成一个完整的句子

补省

把文言语句中省略的成分补写出来

4.下列句子朗读节奏划分错误的一项是 ( )

A.一讲学家/设帐寺中 B.沧州南/一寺/临河干

C.果得/于/数里外 D.然则/天下之事

【解析】选C。正确的朗读节奏划分应为:果/得于/数里外。

5.下列句中加点词不是古今异义词的一项是 ( )

A.二石兽并沉焉 B.以为顺流下矣

C.阅十余岁 D.尔辈不能究物理

【解析】选B。A项“并”古今义分别是“一起/并列”;C项“阅”古今义分别是“经过/阅读”;D项“物理”古今义分别是“事物的道理、规律/物理学”;而B项“以为”是“认为”的意思。21·cn·jy·com

6.下列叙述不符合原文意思的一项是 ( )

A.一种见解是从石性和沙性角度作分析,认为应在石兽落水处寻找石兽。

B.一种见解是从水暴涨冲击石兽而走作分析,认为应该到河的下游去寻找石兽。

C.一种见解是从石性、沙性和水冲击角度作综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找。

D.三种见解都是正确的,只不过实践更重要。

【解析】选D。只有老河兵的见解是正确的。

7.(2017·株洲中考)阅读课文,完成各题。

(1)解释下面句中加点的词。

①湮于沙上 ( )

②遂反溯流逆上矣 ( )

答案:①埋没 ②于是,就

(2)翻译下面的句子。

①尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?

译文:______________________________________________________________

②可据理臆断欤?

译文:______________________________________________________________

答案:①你们这些人不能推究事物的道理,这不是木片,怎么能被洪水带走呢?

②怎么可以根据某个道理就主观判断呢?

(3)初三复习时,老师请小红翻译“凡河中失石……”一句,小红将“凡”译为“凡是”,老师指出了小红的错误,小红不解。老师提示说:“课文告诉我们要具体问题具体分析,不能一概而论哦。”小红恍然大悟,并从河流的特点出发举出了不能于上流求石的两种情况:①__________________;②__________________________。赢得了老师和同学们的掌声。

答案(示例):①从河床角度,如河床太陡、淤泥或卵石河床等 ②从水流角度,如水流常年很浅、很缓等

8.(2017·眉山中考)阅读下文,完成(1)~(3)题。

商於子论治国

商於子①,商国之布衣也,家贫,无犊以耕,乃牵一大豕②驾之而东。商君,商国之君也,微访乡野,过而责之曰:“子过矣!耕当以牛,以其力之巨能起块也,蹄之坚能陷淖③也。豕纵大,安能耕耶?”商於子不说,弗应。

商君曰:“今子以之代耕,不亦颠乎?”商於子曰:“子以予颠之,予亦以子颠之。吾岂不知服田④必以牛,亦犹牧⑤吾民者必以贤。不以牛,虽不得田,其害小;不以贤,则天下受祸,其害大。子何不以责我者责牧民者耶?”

商君立有间,面有惭色,顾谓左右从者曰:“尔辈以此究物理。耕者,能善晓天下之治,而治者乃愚也。论国之道,自恨弗如远甚矣。”比至国,乃除旧弊,施新策,广招天下之士以治。数年之后,富民安邦,盖商於子之功也。

【注】①商於子:虚构的人名;后面“商君”,商国的国君,也是虚构的国君。②豕(shǐ):猪。③淖(nào):烂泥。④服田:驾牲口耕田。⑤牧:统治、管理。2·1·c·n·j·y

(1)解释下面句中加点的词语。

①子过矣 ( )

②尔辈以此究物理 ( )

③比至国 ( )

答案:①犯错误(动词) ②事物的道理、规律 ③等到

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①子何不以责我者责牧民者耶?

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

②论国之道,自恨弗如远甚矣。

译文:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:①您怎么不用责备我的话去责备治理百姓的人(统治者)啊?

②谈论治理国家的道理(方法、措施),我自恨比他差得远呢。

(3)此文主要采用了“类比”和“讽刺”的手法来论治国之道,请结合文意简要阐述。

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:商於子用“以豕代耕”类比治国之道,讽刺当今统治者不重视人才,使商君受到启发,进而除旧弊,广纳人才,达到治国的目的。21世纪教育网版权所有

附【译文】

商於子是商国的平民,家很贫穷,又没有牛耕田,他就牵一头大猪自西向东耕田。商君是商国的国君,微服私访乡村,经过时责备他说:“你错啦!耕地应当用牛,凭借牛巨大的力气能够使土块耕起,凭借牛坚硬有力的蹄子可以站立于泥淖之中。猪再大,怎么能耕地呢?”商於子不高兴,没搭理他。

商君说:“如今您用猪来代替牛耕地,不是弄颠倒了吗?”商於子说:“您认为我弄颠倒了,我还认为您弄颠倒了呢。我难道不知道侍弄田地必须用牛,也就如同管理百姓必须用贤人一样。不用牛,虽然侍弄不好田地,但它的害处小;不用贤人,那么天下遭受祸害,它的害处大。您怎么不用责备我的话去责备治理百姓的人(统治者)啊?”21教育网

商君站立有一会儿,脸上露出惭愧的神色,回头对身边的随从说:“你们这些人,要通过这事来推究事物的道理。一个耕田的人,能精通天下治国之道,而我们这些治理天下的人却很糊涂啊。谈论治理国家的道理(方法、措施),我自恨比他差得远呢。”等到商君回到国都,就革除旧弊,施行新的政策,广泛招收天下有才之人来管理国家。几年之后,百姓富裕了,国家安定了,这原来是商於子的功劳啊。21cnjy.com

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读