部编版八年级语文下册:10小石潭记课件

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文下册:10小石潭记课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 104.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-10 18:22:23 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

课外文言文阅读

课内文言文阅读

第三单元

10 小石潭记

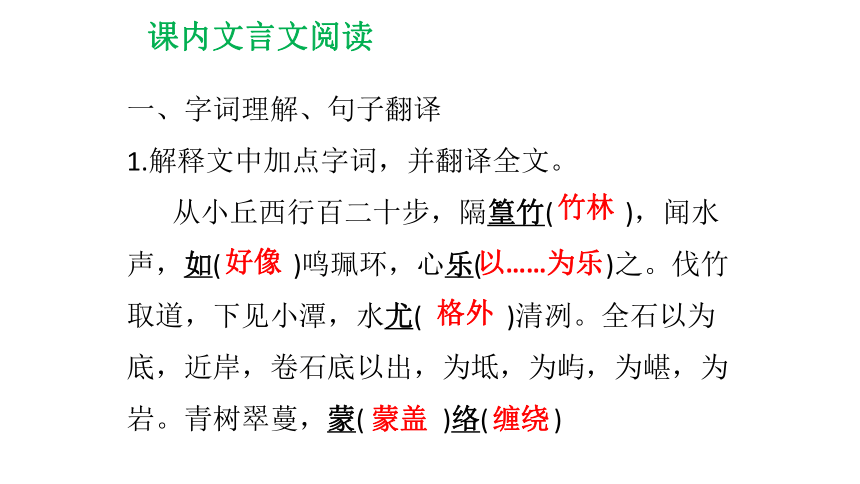

一、字词理解、句子翻译

1.解释文中加点字词,并翻译全文。

从小丘西行百二十步,隔篁竹( ),闻水声,如( )鸣珮环,心乐( )之。伐竹取道,下见小潭,水尤( )清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙( )络( )

课内文言文阅读

竹林

好像

以……为乐

格外

蒙盖

缠绕

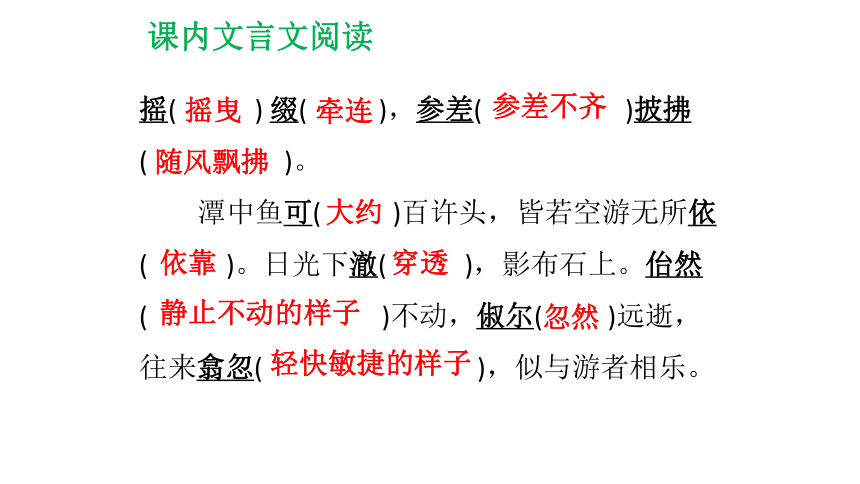

摇( ) 缀( ),参差( )披拂

( )。

潭中鱼可( )百许头,皆若空游无所依( )。日光下澈( ),影布石上。佁然

( )不动,俶尔( )远逝,往来翕忽( ),似与游者相乐。

课内文言文阅读

摇曳

牵连

参差不齐

随风飘拂

大约

依靠

穿透

静止不动的样子

忽然

轻快敏捷的样子

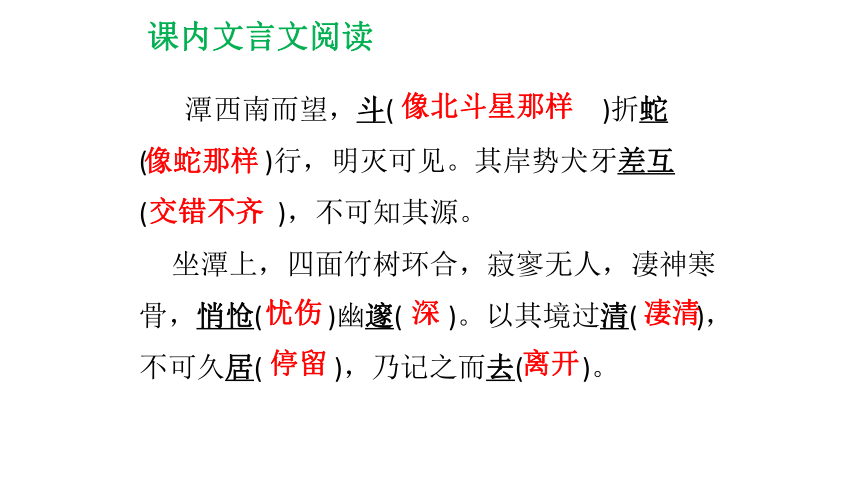

潭西南而望,斗( )折蛇

( )行,明灭可见。其岸势犬牙差互

( ),不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆( )幽邃( )。以其境过清( ),不可久居( ),乃记之而去( )。

课内文言文阅读

像北斗星那样

像蛇那样

交错不齐

忧伤

深

凄清

停留

离开

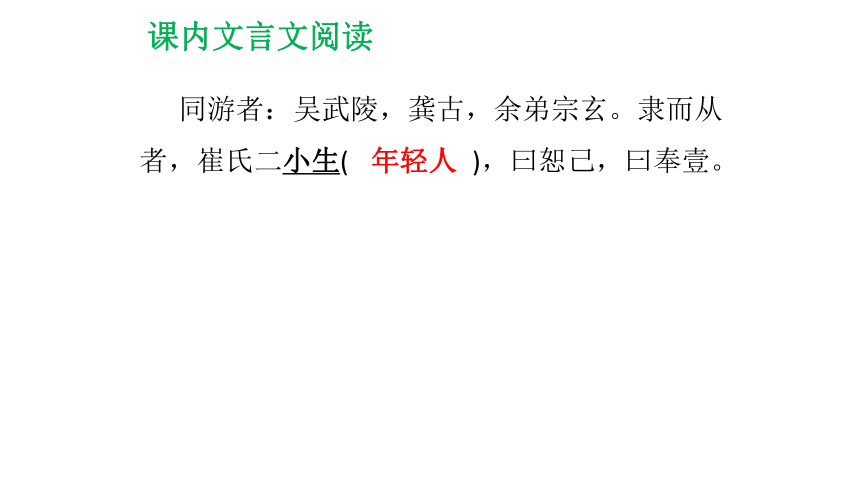

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生( ),曰恕己,曰奉壹。

课内文言文阅读

年轻人

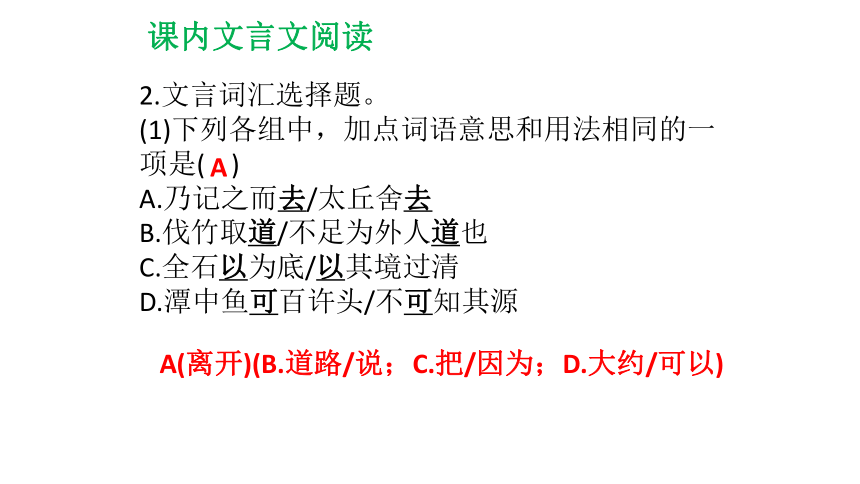

2.文言词汇选择题。

(1)下列各组中,加点词语意思和用法相同的一项是( )

A.乃记之而去/太丘舍去

B.伐竹取道/不足为外人道也

C.全石以为底/以其境过清

D.潭中鱼可百许头/不可知其源

课内文言文阅读

A

A(离开)(B.道路/说;C.把/因为;D.大约/可以)

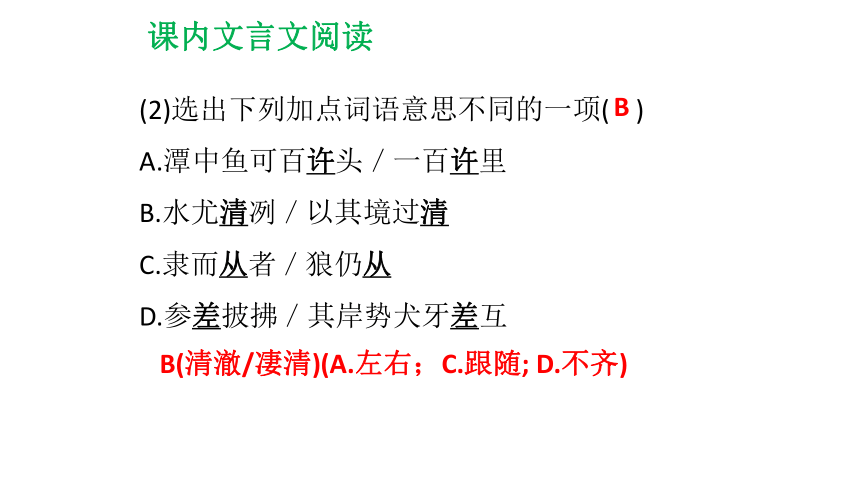

(2)选出下列加点词语意思不同的一项( )

A.潭中鱼可百许头/一百许里

B.水尤清冽/以其境过清

C.隶而从者/狼仍从

D.参差披拂/其岸势犬牙差互

课内文言文阅读

B

B(清澈/凄清)(A.左右;C.跟随; D.不齐)

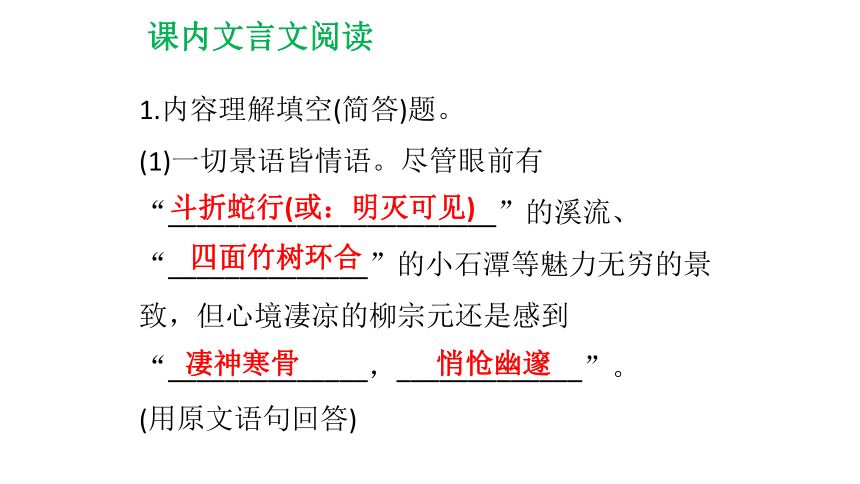

1.内容理解填空(简答)题。

(1)一切景语皆情语。尽管眼前有

“_______________________”的溪流、“______________”的小石潭等魅力无穷的景致,但心境凄凉的柳宗元还是感到“______________,_____________”。

(用原文语句回答)

课内文言文阅读

斗折蛇行(或:明灭可见)

四面竹树环合

凄神寒骨 悄怆幽邃

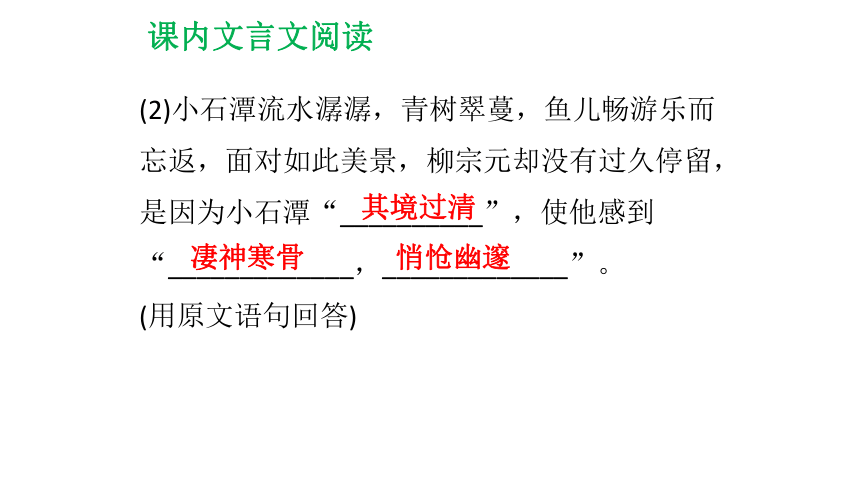

(2)小石潭流水潺潺,青树翠蔓,鱼儿畅游乐而忘返,面对如此美景,柳宗元却没有过久停留,是因为小石潭“__________”,使他感到“_____________,_____________”。

(用原文语句回答)

课内文言文阅读

其境过清

凄神寒骨 悄怆幽邃

(3)课文是按什么顺序来描写小石潭的?

(4)文中写游鱼,用“皆若空游无所依”一句有何作用?又说鱼“似与游者相乐”,表达了作者一种怎样的情怀?

课内文言文阅读

按游览的先后顺序。

衬托水的清澈。

表达了作者寄情山水的情怀。

(5)第四段写作者在潭上所见到的景物和自己的感受,描写了小石潭中怎样的气氛?反映了作者怎样的心情?

课内文言文阅读

描写了小石潭幽深冷寂的景色和气氛。作者极力描写小石潭的幽静,甚至浸透到人的心灵里去,把景物跟心情结合起来,写出一种境界。在这种境界里,透露出作者贬居生活孤凄悲凉的心境。这是作者被排挤、受迫害的身世遭遇的反映,我们可以从中体会到封建社会中不得志文人的痛苦心情。

(6)文章先写“心乐之”,后又写“悄怆幽邃”。一乐一忧似难相容,该如何理解呢?

课内文言文阅读

乐是由于观鱼,写乐是为了更好地表现作者的“忧”。他参与政治改革,失败被贬,心中愤懑难平,只能寄情山水,暂时摆脱,一经凄清环境的触发,忧伤之情又会流露出来。

2.综合分析选择题。

(1)下面对原文内容理解与手法分析不正确的一项是( )

A.文章开头采用未见其形,先闻其声的手段展示小石潭环境的清幽。

B.文中采用了特写镜头描绘游鱼和潭水,笔墨精练,语言优美。

C.文章抓住小石潭的景物,从各个方面烘托出“水尤清冽”的特征和小石潭的幽深之美,手法高超,形象生动。

课内文言文阅读

D.作者到永州当官,经常寄情山水,本文所写景物,透出作者与同游人的高兴愉悦的心情。

课内文言文阅读

D(这篇文章透露的是作者贬居生活的孤凄悲凉之情。)

(2)根据文意,下列理解有误的一项是( )

A.作者将自己的情感融于山水的描绘之中,直抒胸臆,表达了被贬流放的忧伤怨愤。这和《记承天寺夜游》中,“闲人”借月下美景抒发怀才不遇的寂寞慨叹很像。

B.第二段明写游鱼的数目、活动和情态,暗写潭水之清澈见底。

课内文言文阅读

C.第三段巧用比喻,传神刻画了小石潭源流曲折莫测,是作者情感的自然过渡段。

D.末尾一段是按照游记的格式交代了同游者,与文章内容并无直接关系。

课内文言文阅读

A(不是直抒胸臆,是借景抒情。)

钴鉧潭记

柳宗元

钴鉧潭在西山西。其始盖冉水自南奔注,抵山石,屈折东流;其颠委势峻,荡击益暴,啮其涯,故旁广而中深,毕至石乃止。流沫成轮然后徐行其清而平者且十亩余有树环焉,有泉悬焉。

课外文言文阅读

其上有居者,以予之亟游也,一旦款门来告曰:“不胜官租、私券之委积,既芟山而更居,愿以潭上田贸财以缓祸。”予乐而如其言。则崇其台,延其槛,行其泉于高者而坠之潭,有声潀然。尤与中秋观月为宜,于以见天之高,气之迥。孰使予乐居夷而忘故土者?非兹潭也欤?

课外文言文阅读

1.下列加点词语意思不同的一项是( )

A.其始盖冉水自南奔注/猛浪若奔

B.啮其涯/必于石下迎水处啮沙为坎穴

C.予乐而如其言/如其言,果得于数里外

D.尤与中秋观月为宜/水尤清冽

课外文言文阅读

A

A(A.奔流/飞奔的马;B.侵蚀;C.依照;D.格外)

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

流 沫 成 轮 然 后 徐 行 其 清 而 平 者 且 十 亩 余 有 树 环 焉

课外文言文阅读

/

/

/

3.用现代汉语翻译下面的句子。

孰使予乐居夷而忘故土者?非兹潭也欤?

课外文言文阅读

是什么使我乐于住在这边远的地方而忘记故乡呢?不就是这(优美的)钴鉧潭吗?

4.短文中画波浪线的句子表明了当时怎样的社会现实?

课外文言文阅读

当时的社会苛捐杂税繁重,老百姓为了躲避捐税,只能入山开荒。

课外文言文阅读

【参考译文】钴鉧潭,在西山的西面。其开始大概是冉水从南边奔流下来,碰到山石阻隔,曲折向东流去;其头尾水势峻急,更加激荡,侵蚀岸崖,所以边缘广阔而中部水深,最后遇有石头停下来;水流形成的旋涡像车轮翻滚以后,慢慢流去。清澈而平静的水面有十亩。四周树木环绕,上有泉水流下。?

山上有居住者,因我多次来游玩,

课外文言文阅读

刚一敲门就来告诉我:“官租私债越欠越多,(没办法,)我想在山上锄草开荒,并愿意卖掉我潭上的田,暂时缓解一下债。”我很高兴答应了他的话。我就加高台面,延伸栏杆,疏导高处的泉水使其坠落入潭中,发出了悦耳的声音。特别是到了中秋时节赏月更为合宜,可以看到天空更高,视野更加辽远。是什么使我乐于住在这边远的地方而忘掉故土呢?不就是这钴鉧潭吗?

课外文言文阅读

课内文言文阅读

第三单元

10 小石潭记

一、字词理解、句子翻译

1.解释文中加点字词,并翻译全文。

从小丘西行百二十步,隔篁竹( ),闻水声,如( )鸣珮环,心乐( )之。伐竹取道,下见小潭,水尤( )清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙( )络( )

课内文言文阅读

竹林

好像

以……为乐

格外

蒙盖

缠绕

摇( ) 缀( ),参差( )披拂

( )。

潭中鱼可( )百许头,皆若空游无所依( )。日光下澈( ),影布石上。佁然

( )不动,俶尔( )远逝,往来翕忽( ),似与游者相乐。

课内文言文阅读

摇曳

牵连

参差不齐

随风飘拂

大约

依靠

穿透

静止不动的样子

忽然

轻快敏捷的样子

潭西南而望,斗( )折蛇

( )行,明灭可见。其岸势犬牙差互

( ),不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆( )幽邃( )。以其境过清( ),不可久居( ),乃记之而去( )。

课内文言文阅读

像北斗星那样

像蛇那样

交错不齐

忧伤

深

凄清

停留

离开

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生( ),曰恕己,曰奉壹。

课内文言文阅读

年轻人

2.文言词汇选择题。

(1)下列各组中,加点词语意思和用法相同的一项是( )

A.乃记之而去/太丘舍去

B.伐竹取道/不足为外人道也

C.全石以为底/以其境过清

D.潭中鱼可百许头/不可知其源

课内文言文阅读

A

A(离开)(B.道路/说;C.把/因为;D.大约/可以)

(2)选出下列加点词语意思不同的一项( )

A.潭中鱼可百许头/一百许里

B.水尤清冽/以其境过清

C.隶而从者/狼仍从

D.参差披拂/其岸势犬牙差互

课内文言文阅读

B

B(清澈/凄清)(A.左右;C.跟随; D.不齐)

1.内容理解填空(简答)题。

(1)一切景语皆情语。尽管眼前有

“_______________________”的溪流、“______________”的小石潭等魅力无穷的景致,但心境凄凉的柳宗元还是感到“______________,_____________”。

(用原文语句回答)

课内文言文阅读

斗折蛇行(或:明灭可见)

四面竹树环合

凄神寒骨 悄怆幽邃

(2)小石潭流水潺潺,青树翠蔓,鱼儿畅游乐而忘返,面对如此美景,柳宗元却没有过久停留,是因为小石潭“__________”,使他感到“_____________,_____________”。

(用原文语句回答)

课内文言文阅读

其境过清

凄神寒骨 悄怆幽邃

(3)课文是按什么顺序来描写小石潭的?

(4)文中写游鱼,用“皆若空游无所依”一句有何作用?又说鱼“似与游者相乐”,表达了作者一种怎样的情怀?

课内文言文阅读

按游览的先后顺序。

衬托水的清澈。

表达了作者寄情山水的情怀。

(5)第四段写作者在潭上所见到的景物和自己的感受,描写了小石潭中怎样的气氛?反映了作者怎样的心情?

课内文言文阅读

描写了小石潭幽深冷寂的景色和气氛。作者极力描写小石潭的幽静,甚至浸透到人的心灵里去,把景物跟心情结合起来,写出一种境界。在这种境界里,透露出作者贬居生活孤凄悲凉的心境。这是作者被排挤、受迫害的身世遭遇的反映,我们可以从中体会到封建社会中不得志文人的痛苦心情。

(6)文章先写“心乐之”,后又写“悄怆幽邃”。一乐一忧似难相容,该如何理解呢?

课内文言文阅读

乐是由于观鱼,写乐是为了更好地表现作者的“忧”。他参与政治改革,失败被贬,心中愤懑难平,只能寄情山水,暂时摆脱,一经凄清环境的触发,忧伤之情又会流露出来。

2.综合分析选择题。

(1)下面对原文内容理解与手法分析不正确的一项是( )

A.文章开头采用未见其形,先闻其声的手段展示小石潭环境的清幽。

B.文中采用了特写镜头描绘游鱼和潭水,笔墨精练,语言优美。

C.文章抓住小石潭的景物,从各个方面烘托出“水尤清冽”的特征和小石潭的幽深之美,手法高超,形象生动。

课内文言文阅读

D.作者到永州当官,经常寄情山水,本文所写景物,透出作者与同游人的高兴愉悦的心情。

课内文言文阅读

D(这篇文章透露的是作者贬居生活的孤凄悲凉之情。)

(2)根据文意,下列理解有误的一项是( )

A.作者将自己的情感融于山水的描绘之中,直抒胸臆,表达了被贬流放的忧伤怨愤。这和《记承天寺夜游》中,“闲人”借月下美景抒发怀才不遇的寂寞慨叹很像。

B.第二段明写游鱼的数目、活动和情态,暗写潭水之清澈见底。

课内文言文阅读

C.第三段巧用比喻,传神刻画了小石潭源流曲折莫测,是作者情感的自然过渡段。

D.末尾一段是按照游记的格式交代了同游者,与文章内容并无直接关系。

课内文言文阅读

A(不是直抒胸臆,是借景抒情。)

钴鉧潭记

柳宗元

钴鉧潭在西山西。其始盖冉水自南奔注,抵山石,屈折东流;其颠委势峻,荡击益暴,啮其涯,故旁广而中深,毕至石乃止。流沫成轮然后徐行其清而平者且十亩余有树环焉,有泉悬焉。

课外文言文阅读

其上有居者,以予之亟游也,一旦款门来告曰:“不胜官租、私券之委积,既芟山而更居,愿以潭上田贸财以缓祸。”予乐而如其言。则崇其台,延其槛,行其泉于高者而坠之潭,有声潀然。尤与中秋观月为宜,于以见天之高,气之迥。孰使予乐居夷而忘故土者?非兹潭也欤?

课外文言文阅读

1.下列加点词语意思不同的一项是( )

A.其始盖冉水自南奔注/猛浪若奔

B.啮其涯/必于石下迎水处啮沙为坎穴

C.予乐而如其言/如其言,果得于数里外

D.尤与中秋观月为宜/水尤清冽

课外文言文阅读

A

A(A.奔流/飞奔的马;B.侵蚀;C.依照;D.格外)

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

流 沫 成 轮 然 后 徐 行 其 清 而 平 者 且 十 亩 余 有 树 环 焉

课外文言文阅读

/

/

/

3.用现代汉语翻译下面的句子。

孰使予乐居夷而忘故土者?非兹潭也欤?

课外文言文阅读

是什么使我乐于住在这边远的地方而忘记故乡呢?不就是这(优美的)钴鉧潭吗?

4.短文中画波浪线的句子表明了当时怎样的社会现实?

课外文言文阅读

当时的社会苛捐杂税繁重,老百姓为了躲避捐税,只能入山开荒。

课外文言文阅读

【参考译文】钴鉧潭,在西山的西面。其开始大概是冉水从南边奔流下来,碰到山石阻隔,曲折向东流去;其头尾水势峻急,更加激荡,侵蚀岸崖,所以边缘广阔而中部水深,最后遇有石头停下来;水流形成的旋涡像车轮翻滚以后,慢慢流去。清澈而平静的水面有十亩。四周树木环绕,上有泉水流下。?

山上有居住者,因我多次来游玩,

课外文言文阅读

刚一敲门就来告诉我:“官租私债越欠越多,(没办法,)我想在山上锄草开荒,并愿意卖掉我潭上的田,暂时缓解一下债。”我很高兴答应了他的话。我就加高台面,延伸栏杆,疏导高处的泉水使其坠落入潭中,发出了悦耳的声音。特别是到了中秋时节赏月更为合宜,可以看到天空更高,视野更加辽远。是什么使我乐于住在这边远的地方而忘掉故土呢?不就是这钴鉧潭吗?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读