吉林油高 高一历史人教版必修二 第四单元第11课经济建设的发展和曲折 教案

文档属性

| 名称 | 吉林油高 高一历史人教版必修二 第四单元第11课经济建设的发展和曲折 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 160.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-03-12 16:15:04 | ||

图片预览

文档简介

第11课 经济建设的发展和曲折

本课概述

本节课主要介绍了从新中国建国到“文化大革命”结束,约30年时间内,我国经济建设的成败得失。第一目“社会主义建设的起步”阐释了1949~1956年我党在向社会主义过渡过程中对经济建设的成功探索,主要包括国民经济的恢复、有计划的经济建设和对生产资料所有制形式的社会主义改造三方面内容;第二目“探索与失误”阐释了1956~1966年我国进入社会主义之后的十年全面建设过程,这期间既有八大的成功探索,也有因“左”倾错误而导致的“大跃进”和人民公社化运动;第三目“国民经济的劫难”则主要介绍了“文化大革命”中的经济情况,这其中既有大幅度的下降也有短时间的恢复和回升。总体来看,我国的国民经济建设是在成功和失误中曲折发展。在教学时,教师应联系实际社会生活分析党的方针政策,充分调动学生观察社会、研究历史的兴趣。【版权所有:21教育】

思路设计

●教学重点

中共八大的正确决策、“大跃进”和人民公社化运动。

●教学难点

20世纪50~70年代中国在社会主义建设道路探索中取得的经验和教训。

●教学方法

本课教学内容有极其鲜明的时代特征和较强的理论性,跨度长、难度大。教学过程中应注意渗透基本理论,充分利用教材中的图片和文字资料,挖掘隐性知识,引导学生深刻全面地分析社会主义建设出现曲折的多方面原因,引导学生客观公正地看待党在经济建设过程中的失误。

三维目标

知识与能力

(1)引导学生理解生产力与生产关系之间的辩证关系;主观能动性与客观规律性之间的关系。

(2)分析社会主义建设道路探索中的经验和教训,培养学生解释一般社会现象和历史问题的能力。

过程与方法

(1)创设情境,解析史料,学习研究历史的基本方法。

(2)组织讨论,鼓励学生大胆思考和合作探究。

情感态度与价值观

(1)中国共产党有能力领导人民进行经济建设。

(2)社会主义建设必须从国情出发,培养学生实事求是的精神和关注国情的意识。

导入设计

水调歌头 游泳

才饮长江水,又食武昌鱼。

万里长江横渡,极目楚天舒。

不管风吹浪打,胜似闲庭信步,今日得宽余。

子在川上曰:逝者如斯夫!

风樯动,龟蛇静,起宏图。

一桥飞架南北,天堑变通途。

更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。

神女应无恙,当惊世界殊。

1957年,当武汉长江大桥建成时,毛泽东兴奋地写下这首词,他感慨万千:即使是“神女”也会对我国的巨大变化感到惊奇。那么,我国的社会主义经济建设是怎样取得如此翻天覆地的变化的呢?我们通过本节课的学习就能找到答案。21*cnjy*com

新中国成立时,美国国务卿艾奇逊曾预言:中国永远摆脱不了一个不堪负担的压力——庞大的人口,没有一个政府能解决人民的吃饭问题,中共也无能为力,中国将永远是天下大乱。上海的一个资本家说:共产党军事上可以打一百分,政治上可以打八十分,经济上只能是零分,不依靠资本家,它无法管理复杂的社会经济。毛泽东代表共产党人则作出这样的回答:我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。通过本节课的学习我们就能知道历史的真相。21世纪教育网版权所有

多媒体课件打出课题:

第11课 经济建设的发展和曲折

(板书)社会主义建设的起步

推进新课

问题情境1:新中国成立时,中国的经济状况如何?造成这种局面的因素有哪些?

(指导学生阅读教材和材料)

多媒体展示材料:

1949年工农业产量同历史最高水平的对比

名称

产量

与历史最高水平对比

钢

15.8万吨

减少80%

煤

3243万吨

减少48%

粮食

11318万吨

减少25%

棉花

44.4万吨

减少48%

1949年人均国民收入与周边地区的比较

中国

27美元

印度

57美元

亚洲(平均)

44美元

自主学习1:国民经济全面崩溃,从纵向看与历史最高水平相比有大幅下降;从横向看与周边国家有较大差距。2-1-c-n-j-y

自主学习2:原因:帝国主义的长期掠夺,国民政府和官僚资本的大肆搜刮;长期战争的严重破坏。

问题情境2:这说明新中国成立时,国民经济恢复的任务十分紧迫,同时困难巨大,中国共产党是如何用事实来回应部分资本家的否定和蔑视的呢?【出处:21教育名师】

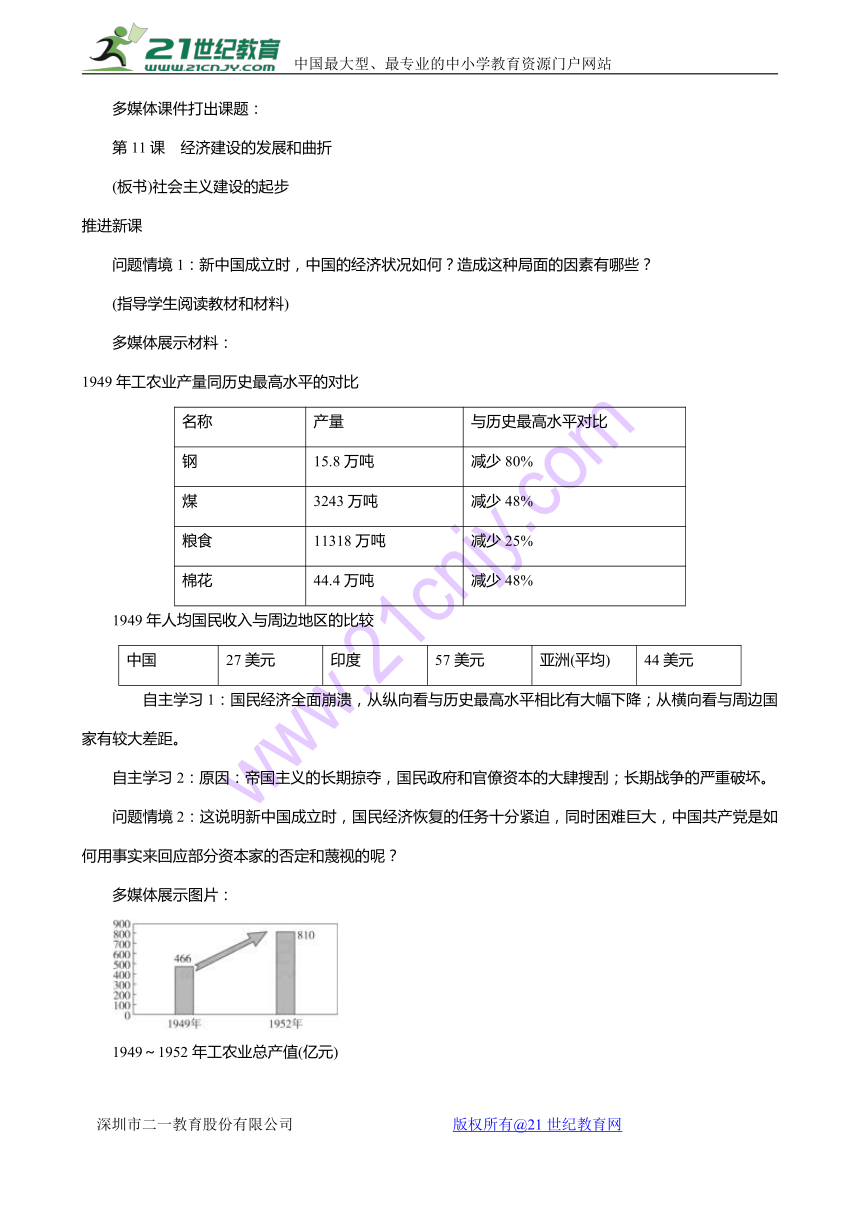

多媒体展示图片:

1949~1952年工农业总产值(亿元)

产量

1952年产量

比1949年增加

比历史最高水平增加

粮

1.639亿吨

49%

9.3%

棉

130.4万吨

193%

53%

自主学习:1952年,工农业生产增长较快,超过历史上的最高水平,国民经济的恢复工作已经完成。

过渡:党和政府并不会仅仅满足于经济的恢复,其更远大的目标在于将我国建设成社会主义工业化强国。为此政府又开展了有计划的经济建设,即第一个五年计划。

问题情境3:国家开展的第一个五年计划要解决的两大基本任务是什么?

自主学习1:集中力量发展重工业,建立社会主义工业化的初步基础。

自主学习2:建立对农业、手工业以及私营工商业进行社会主义改造的基础。

多媒体展示材料:

“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。” ——毛泽东21·cn·jy·com

问题情境4:第一个五年计划的显著特点是优先发展重工业,我国为什么这么做?

师生互动:(1)从历史因素看,我国重工业基础尤其薄弱,亟待发展。

(2)从现实的需要看,我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力,尤其是增强国防实力。21cnjy.com

(3)从外部经验看,苏联的五年计划同样优先发展重工业并在较短时间内实现了国家的工业化,取得了举世瞩目的成就。

(4)从各行业关系看,重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展。

学习延伸:查找并列举第一个五年计划的主要建设项目,看这些建设项目在地理分布上有什么特点,分析基本原因。

师生互动:地区分布:集中在东北地区。

原因:(1)东北地区临近苏联,易于接受苏联在经济技术等方面的援助。

(2)东北地区有着较为丰富的煤、铁资源。

(3)抗日战争期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好。

合作探究:1.第一个五年计划的超额完成为我国社会主义工业化奠定了初步基础,你如何看待这一成果?

自主学习:我国的工业化建设是在周边政治环境险恶、国内人口众多和资源、资金匮乏的条件下进行的,这是光照千秋的壮美功业,这一成就的取得主要依靠中央政府无处不在的高度权威和强有力的行政调遣。当然我们也应当看到在我国当前的历史条件下,工业化基础的初步建立必然要适当牺牲农民利益,采用“工占农利”的方式。因此从长远来看,落后的小农经济必然无法满足工业化建设的需要,改革小农经济成为历史的必然要求。

2.在工业化建设的同时开展社会主义改造,这种改造的实质是什么?

自主学习:实质是一场生产关系的变革,将生产资料私有制转变成社会主义公有制,从而使社会主义经济体系在我国基本建立起来,促使我国进入社会主义初级阶段。

3.建国后的土地改革,刚刚使农民获得渴望已久的土地,现在又对农民进行生产资料所有制的改造,你认为农民会支持吗?

自主学习:(1)农民会给予支持。因为将生产资料由私有制转变为公有制,从理论上讲,农民仍然是土地的主人,并且走合作化道路可以发挥集体的力量,发扬农民的互助精神,解决个体小农经济无法解决的一些问题,如大规模兴修水利等。

(2)农民不会给予支持。因为对于长期处于小农经济状态下的农民来说,他们的思想觉悟水平不高,许多人并不赞同公有制这一先进的所有制形式。

过程评价:同学们的不同观点反映了当时广大农民的复杂态度,但在党和政府的积极工作之下,对农民的生产资料所有制的改造发展迅速。2·1·c·n·j·y

多媒体展示材料:

1952~1956年国民经济结构变化

类别

1952年

1956年

国营经济

19.1%

32.2%

合作社经济

1.5%

53.4%

公私合营经济

0.7%

7.3%

个体经济

71.8%

7.1%

资本主义经济

6.9%

接近于零

总结过渡:国民经济结构的变化说明,社会主义经济体系已经基本确立,国家已经在社会主义建设中取得了一定的成绩。但此后的十年,党在经济建设领域中既作出了有益的探索,也出现了严重的失误。

(板书)探索与失误

问题情境5:1956年中国共产党第八次全国代表大会召开。这是我们党在全国执政以后召开的第一次全国代表大会,中共八大对新形势下国内主要矛盾作了分析,主要有哪些矛盾?矛盾的实质是什么?解决矛盾的关键是什么?

自主学习:(1)人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(2)矛盾的实质是先进社会制度与落后生产力的矛盾。

(3)解决矛盾的关键在于发展生产力。因此,中共八大提出的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。这说明我国发展生产力的主要途径是走工业化的道路。

过渡:可惜的是中共八大的正确路线并未坚持下来,在八大召开后不久,我国的经济建设由于政策的失误而出现困难。

问题情境6:八大二次会议提出了社会主义建设的总路线,其内容是什么?我们应该如何认识这条总路线?

自主学习:(1)其内容是:鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义。

(2)主观上,反映了人民尽快改变落后面貌的良好愿望;客观上,它忽视了经济发展的客观规律,片面夸大了人的主观能动性。www-2-1-cnjy-com

问题情境7:在总路线的指导下,全国上下迅速开展了轰轰烈烈的“大跃进”运动和人民公社化运动,“大跃进”和人民公社化运动的特点是什么?

自主学习:“大跃进”运动主要体现为大办工业、大办农业,盲目追求社会主义建设不切实际的高速度;人民公社化运动的主要特点是规模大,公有化程度高,同时在分配中实行平均主义。

(指导学生阅读材料和“历史纵横”)

问题情境8:“大跃进”和人民公社化运动的结果如何?

多媒体展示材料:

材料一 谷撒地,薯叶枯,青壮炼铁去,收禾童与姑,来年日子怎么过。——20世纪50年代末农村流传的民谣

材料二 人民公社内农业集体劳动以吹哨方式召集农民,“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃”。——20世纪50年代末农村流传的民谣

材料三 1959年的粮食产量仅为3400亿斤,比1958年实际产量4000亿斤减少600亿斤……由于估产偏高,当年征购粮食反比上年增加173亿斤,达到1348亿斤,超过实际产量的1/3。1960年粮食产量进一步降为2870亿斤,比1959年又减少530亿斤,跌落到1951年的水平。

——《中国共产党的七十年》

过程评价:广大干部群众从原则上拥护“大跃进”,并且不辞劳苦地为实现“大跃进”而努力奋斗,这种强烈的历史责任感是难能可贵的。他们付出的辛勤劳动也取得了一部分实际成果,如著名的大庆油田的建成。但是以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动未能实现生产力的飞跃,反而造成了极大的人力资源的浪费,并且导致国民经济比例严重失调;人民公社化运动严重挫伤了广大农民生产的积极性。两大运动相互推动酿成党在探索社会主义道路过程中的一些严重失误,最终导致1959~1961年出现建国以来未曾有过的严重经济困难。

思考:一向英明的党中央为什么会出现如此严重的失误呢?

总结:(1)由于党缺乏社会主义建设的经验。

(2)对国情的认识不准确。

(3)受苏联社会主义建设模式的影响。

(4)第一个五年计划取得的巨大成就使部分领导人被胜利冲昏头脑、盲目乐观。

(5)长期的革命过程使党和人民习惯于开展大规模的集体运动。

过渡:面对严重的经济困难,党中央开始纠正经济工作中的“左”倾错误,首先是在矛盾尖锐的农村进行,并提出了八字方针。令人遗憾的是,党中央虽然在经济建设中对“左”倾错误进行了纠正,但是未能从思想根源上彻底解决“左”倾错误,因此酿成了延续十年的“文化大革命”。【来源:21·世纪·教育·网】

(板书)国民经济的劫难

多媒体展示材料:

年代

国家财政收入

比上年

1966

558.7亿元

+24.4%

1967

419.4亿元

-25%

1968

361.3亿元

-13.9%

1973

809.7亿元

+5.6%

1975

815.6亿元

材料说明:“文化大革命”的动乱扩展到经济领域,使得社会主义国民经济损失惨重。那么“文化大革命”究竟是怎样对国民经济产生破坏的呢?www.21-cn-jy.com

自主学习:结合教材、材料思考问题。

学生回答后总结:“文革”期间社会局势动荡,人们将工作重心错误地放在政治上所谓的“阶级斗争”上,党的组织和国家政权受到极大削弱,民主和法制被肆意践踏,经济建设中各项行之有效的政策、规章制度被废除,大量知识分子、科研人员受到迫害和打击。【来源:21cnj*y.co*m】

深度思考:在1973年和1975年国民经济为何有所回升?

回答:1971年周恩来着手恢复国民经济,到1973年国民经济出现复苏局面;1975年邓小平主持中央日常工作,明确提出全面整顿思想,使国民经济迅速回升。21*cnjy*com

思维延伸:这一降一升说明了什么?

学生回答后总结:都是“左”倾错误惹的祸!

课堂小结

从1949年新中国建立到1976年“文化大革命”结束,我国的经济建设是在成功与失败的交替中不断前进的。无论是成功的经验还是失败的教训都是我们今天进行社会主义建设的宝贵财富,值得我们认真总结和反思。历史再次雄辩地证明:无论是革命还是建设,唯有坚持实事求是的马克思主义思想路线,我们才能克服重重困难,开创出一片新的天地。

经济建设的发展和曲折

学思之窗

分析当时人们是以怎样的精神面貌来进行建设的?你对这样的炼钢运动有什么看法?

解题关键:阅读理解材料,分析“大跃进”运动的影响。

思路引领:材料与所学知识相结合。

答案提示:情绪高涨,积极性特别高。

完全违反客观经济规律的盲目蛮干,不但造成人力、物力的巨大浪费,而且使国民经济比例严重失调,人民生活水平普遍下降。21教育网

本课测评

纵观20世纪50~70年代我国的经济建设历程,可以从中得出哪些经验和教训?

解题关键:经济建设的经验和教训。

思路引领:经济建设成功与失误的原因。

答案提示:必须以经济建设为中心,从实际出发,实事求是,尊重经济规律,保持国民经济按比例协调发展,还须加强党的自身建设,发扬民主,加强法制,反对任何形式的个人崇拜和专断。

学习延伸

查找并列举第一个五年计划的主要建设项目,看这些建设项目在地理分布上有什么特点,分析其原因。

解题关键:阅读理解地图提供的信息。

思路引领:分析建设项目的地理分布与客观因素、主观因素的关系。

答案提示:建设项目:1957年,第一个五年计划的经济指标一般都大幅度超额完成。工矿业的建设成就尤其突出,建成了飞机、汽车、重型机械、精密仪器等近600个重要项目。21教育名师原创作品

分布特点:主要建设项目都集中在适合重工业发展的东北地区。

主要原因:①东北地区临近苏联,易于接受苏联在经济技术等方面的援助。②东北地区有着较为丰富的煤、铁资源。③抗日战争期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好。

1.原始资料

“大跃进”时期的农业战线

早稻亩产三万六千九百多斤、花生亩产一万多斤的高产“卫星”,从湖北省麻城县麻溪河乡和福建省南安县胜利乡的田野上腾空而起了。这是今年我国农业生产上的又一件大喜事。我们热烈地向发射早稻、花生高产量“卫星”的同志们祝贺。21·世纪*教育网

去年,我国水稻亩产的最高纪录,单季稻是二千四百多斤。麻城是麻溪河乡建国第一社所创造的纪录,比去年增长十四倍以上。去年我国花生亩产的最高纪录是一千五百多斤,南安县所创造的最高纪录,比去年增长了六倍。这样高的单位面积产量,这样高速度的增产,是古今中外所没有的。毛泽东同志在1955年冬就说过:“将来会出现从来没有被人们设想过的种种事业,几倍、十几倍、以至几十倍于现在的农作物的高产量。”今年的农业丰产,完全证实了毛泽东同志的正确的预见。早稻、花生高产“卫星”的出现,同不久以前小麦高产“卫星”的出现一样,是共产主义风格的胜利,是破除迷信、彻底解放思想的胜利。湖北麻城县麻溪河乡建国一社的同志们,在小麦高产“卫星”的鼓舞下,发扬了敢想、敢干的共产主义风格,打破了陈规,实行了高度密植及其他许多革命性的措施,终于赢得了伟大的胜利。这又一次生动地证明,“人有多大的胆,地有多大的产”,解放了的人民可以创造出史无前例的奇迹来……——1958年8月13日《人民日报》社论

“大跃进”时期的工业战线

抚宁式高炉产量加码:创造日产生铁七点九八吨新纪录

本报天津22日电 河北抚宁县杜庄炼铁厂二号六点五立方公尺小高炉,在16日创造了生产灰生铁七点九八吨的高产新纪录,超过了这个厂一号小高炉日产七点二吨的高产纪录。

这个厂的二号小高炉是用炭素捣固材料建成的,原来暖风室设计得不够合理,产量较低。在一号炉创造了日产七点二吨的高产纪录以后,二号炉的职工一方面学习和推行一号炉的经验,一方面由领导干部、工人和技术人员一起从多方面寻找提高产量的办法。原来风量小、温度低,他们就加大鼓风机的转速,使热风温度由过去的四百度很快上升到五百八十度。工人们还改进了装料方法,增加了装料次数,改进了对原料的管理,使冶炼时间由原来四小时出一炉缩短到三小时出一炉。13日的产量由过去的三吨多提高到七点五吨;在这一基础上,职工们又继续改进了操作方法,16日创造了七点九八吨的新纪录。——1958年8月23日《人民日报》

2.课文注释

20世纪50~70年代,中国对社会主义建设道路的积极探索、取得的成就、失误及其教训

20世纪50年代,以毛泽东的《论十大关系》的发表为标志,开始了对社会主义道路的积极探索。之后的1956年,中共八大就我国主要矛盾、主要任务、经济建设方针等问题作出了正确决定。1957年,《关于正确处理人民内部矛盾的问题》及同年反对官僚主义、主观主义、宗派主义的整风运动和反右派斗争等都是我党对社会主义建设道路的积极探索。在探索中取得了巨大成就,在此期间,我国建成大中项目500余个,建立了工业化的初步基础,工农业总产值增长近60%,建立了武汉、包头等钢铁基地,大庆、胜利、大港油田建成,1965年实现了石油的全部自给,铁路新建8000多千米,原子弹爆炸成功,研制出了人工合成牛胰岛素,农村用电量增长70多倍,等等。但是也出现了重大失误,1957年的反右派斗争严重扩大化了,修改了八大关于我国当前主要矛盾的正确论断。1958年确立了多快好省地建设社会主义的总路线并掀起“大跃进”和人民公社化运动。1959年又错误地开展了“反右倾”斗争,造成我国三年经济困难,“左”的错误进一步发展,导致了十年的“文革”浩劫。教训是深刻的,警醒我们必须以经济建设为中心,从实际出发,实事求是,尊重经济规律,保持国民经济按比例协调发展,还须加强党的自身建设,发扬民主,加强法制,反对任何形式的个人崇拜和专断。

本课概述

本节课主要介绍了从新中国建国到“文化大革命”结束,约30年时间内,我国经济建设的成败得失。第一目“社会主义建设的起步”阐释了1949~1956年我党在向社会主义过渡过程中对经济建设的成功探索,主要包括国民经济的恢复、有计划的经济建设和对生产资料所有制形式的社会主义改造三方面内容;第二目“探索与失误”阐释了1956~1966年我国进入社会主义之后的十年全面建设过程,这期间既有八大的成功探索,也有因“左”倾错误而导致的“大跃进”和人民公社化运动;第三目“国民经济的劫难”则主要介绍了“文化大革命”中的经济情况,这其中既有大幅度的下降也有短时间的恢复和回升。总体来看,我国的国民经济建设是在成功和失误中曲折发展。在教学时,教师应联系实际社会生活分析党的方针政策,充分调动学生观察社会、研究历史的兴趣。【版权所有:21教育】

思路设计

●教学重点

中共八大的正确决策、“大跃进”和人民公社化运动。

●教学难点

20世纪50~70年代中国在社会主义建设道路探索中取得的经验和教训。

●教学方法

本课教学内容有极其鲜明的时代特征和较强的理论性,跨度长、难度大。教学过程中应注意渗透基本理论,充分利用教材中的图片和文字资料,挖掘隐性知识,引导学生深刻全面地分析社会主义建设出现曲折的多方面原因,引导学生客观公正地看待党在经济建设过程中的失误。

三维目标

知识与能力

(1)引导学生理解生产力与生产关系之间的辩证关系;主观能动性与客观规律性之间的关系。

(2)分析社会主义建设道路探索中的经验和教训,培养学生解释一般社会现象和历史问题的能力。

过程与方法

(1)创设情境,解析史料,学习研究历史的基本方法。

(2)组织讨论,鼓励学生大胆思考和合作探究。

情感态度与价值观

(1)中国共产党有能力领导人民进行经济建设。

(2)社会主义建设必须从国情出发,培养学生实事求是的精神和关注国情的意识。

导入设计

水调歌头 游泳

才饮长江水,又食武昌鱼。

万里长江横渡,极目楚天舒。

不管风吹浪打,胜似闲庭信步,今日得宽余。

子在川上曰:逝者如斯夫!

风樯动,龟蛇静,起宏图。

一桥飞架南北,天堑变通途。

更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。

神女应无恙,当惊世界殊。

1957年,当武汉长江大桥建成时,毛泽东兴奋地写下这首词,他感慨万千:即使是“神女”也会对我国的巨大变化感到惊奇。那么,我国的社会主义经济建设是怎样取得如此翻天覆地的变化的呢?我们通过本节课的学习就能找到答案。21*cnjy*com

新中国成立时,美国国务卿艾奇逊曾预言:中国永远摆脱不了一个不堪负担的压力——庞大的人口,没有一个政府能解决人民的吃饭问题,中共也无能为力,中国将永远是天下大乱。上海的一个资本家说:共产党军事上可以打一百分,政治上可以打八十分,经济上只能是零分,不依靠资本家,它无法管理复杂的社会经济。毛泽东代表共产党人则作出这样的回答:我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。通过本节课的学习我们就能知道历史的真相。21世纪教育网版权所有

多媒体课件打出课题:

第11课 经济建设的发展和曲折

(板书)社会主义建设的起步

推进新课

问题情境1:新中国成立时,中国的经济状况如何?造成这种局面的因素有哪些?

(指导学生阅读教材和材料)

多媒体展示材料:

1949年工农业产量同历史最高水平的对比

名称

产量

与历史最高水平对比

钢

15.8万吨

减少80%

煤

3243万吨

减少48%

粮食

11318万吨

减少25%

棉花

44.4万吨

减少48%

1949年人均国民收入与周边地区的比较

中国

27美元

印度

57美元

亚洲(平均)

44美元

自主学习1:国民经济全面崩溃,从纵向看与历史最高水平相比有大幅下降;从横向看与周边国家有较大差距。2-1-c-n-j-y

自主学习2:原因:帝国主义的长期掠夺,国民政府和官僚资本的大肆搜刮;长期战争的严重破坏。

问题情境2:这说明新中国成立时,国民经济恢复的任务十分紧迫,同时困难巨大,中国共产党是如何用事实来回应部分资本家的否定和蔑视的呢?【出处:21教育名师】

多媒体展示图片:

1949~1952年工农业总产值(亿元)

产量

1952年产量

比1949年增加

比历史最高水平增加

粮

1.639亿吨

49%

9.3%

棉

130.4万吨

193%

53%

自主学习:1952年,工农业生产增长较快,超过历史上的最高水平,国民经济的恢复工作已经完成。

过渡:党和政府并不会仅仅满足于经济的恢复,其更远大的目标在于将我国建设成社会主义工业化强国。为此政府又开展了有计划的经济建设,即第一个五年计划。

问题情境3:国家开展的第一个五年计划要解决的两大基本任务是什么?

自主学习1:集中力量发展重工业,建立社会主义工业化的初步基础。

自主学习2:建立对农业、手工业以及私营工商业进行社会主义改造的基础。

多媒体展示材料:

“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。” ——毛泽东21·cn·jy·com

问题情境4:第一个五年计划的显著特点是优先发展重工业,我国为什么这么做?

师生互动:(1)从历史因素看,我国重工业基础尤其薄弱,亟待发展。

(2)从现实的需要看,我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力,尤其是增强国防实力。21cnjy.com

(3)从外部经验看,苏联的五年计划同样优先发展重工业并在较短时间内实现了国家的工业化,取得了举世瞩目的成就。

(4)从各行业关系看,重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展。

学习延伸:查找并列举第一个五年计划的主要建设项目,看这些建设项目在地理分布上有什么特点,分析基本原因。

师生互动:地区分布:集中在东北地区。

原因:(1)东北地区临近苏联,易于接受苏联在经济技术等方面的援助。

(2)东北地区有着较为丰富的煤、铁资源。

(3)抗日战争期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好。

合作探究:1.第一个五年计划的超额完成为我国社会主义工业化奠定了初步基础,你如何看待这一成果?

自主学习:我国的工业化建设是在周边政治环境险恶、国内人口众多和资源、资金匮乏的条件下进行的,这是光照千秋的壮美功业,这一成就的取得主要依靠中央政府无处不在的高度权威和强有力的行政调遣。当然我们也应当看到在我国当前的历史条件下,工业化基础的初步建立必然要适当牺牲农民利益,采用“工占农利”的方式。因此从长远来看,落后的小农经济必然无法满足工业化建设的需要,改革小农经济成为历史的必然要求。

2.在工业化建设的同时开展社会主义改造,这种改造的实质是什么?

自主学习:实质是一场生产关系的变革,将生产资料私有制转变成社会主义公有制,从而使社会主义经济体系在我国基本建立起来,促使我国进入社会主义初级阶段。

3.建国后的土地改革,刚刚使农民获得渴望已久的土地,现在又对农民进行生产资料所有制的改造,你认为农民会支持吗?

自主学习:(1)农民会给予支持。因为将生产资料由私有制转变为公有制,从理论上讲,农民仍然是土地的主人,并且走合作化道路可以发挥集体的力量,发扬农民的互助精神,解决个体小农经济无法解决的一些问题,如大规模兴修水利等。

(2)农民不会给予支持。因为对于长期处于小农经济状态下的农民来说,他们的思想觉悟水平不高,许多人并不赞同公有制这一先进的所有制形式。

过程评价:同学们的不同观点反映了当时广大农民的复杂态度,但在党和政府的积极工作之下,对农民的生产资料所有制的改造发展迅速。2·1·c·n·j·y

多媒体展示材料:

1952~1956年国民经济结构变化

类别

1952年

1956年

国营经济

19.1%

32.2%

合作社经济

1.5%

53.4%

公私合营经济

0.7%

7.3%

个体经济

71.8%

7.1%

资本主义经济

6.9%

接近于零

总结过渡:国民经济结构的变化说明,社会主义经济体系已经基本确立,国家已经在社会主义建设中取得了一定的成绩。但此后的十年,党在经济建设领域中既作出了有益的探索,也出现了严重的失误。

(板书)探索与失误

问题情境5:1956年中国共产党第八次全国代表大会召开。这是我们党在全国执政以后召开的第一次全国代表大会,中共八大对新形势下国内主要矛盾作了分析,主要有哪些矛盾?矛盾的实质是什么?解决矛盾的关键是什么?

自主学习:(1)人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(2)矛盾的实质是先进社会制度与落后生产力的矛盾。

(3)解决矛盾的关键在于发展生产力。因此,中共八大提出的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。这说明我国发展生产力的主要途径是走工业化的道路。

过渡:可惜的是中共八大的正确路线并未坚持下来,在八大召开后不久,我国的经济建设由于政策的失误而出现困难。

问题情境6:八大二次会议提出了社会主义建设的总路线,其内容是什么?我们应该如何认识这条总路线?

自主学习:(1)其内容是:鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义。

(2)主观上,反映了人民尽快改变落后面貌的良好愿望;客观上,它忽视了经济发展的客观规律,片面夸大了人的主观能动性。www-2-1-cnjy-com

问题情境7:在总路线的指导下,全国上下迅速开展了轰轰烈烈的“大跃进”运动和人民公社化运动,“大跃进”和人民公社化运动的特点是什么?

自主学习:“大跃进”运动主要体现为大办工业、大办农业,盲目追求社会主义建设不切实际的高速度;人民公社化运动的主要特点是规模大,公有化程度高,同时在分配中实行平均主义。

(指导学生阅读材料和“历史纵横”)

问题情境8:“大跃进”和人民公社化运动的结果如何?

多媒体展示材料:

材料一 谷撒地,薯叶枯,青壮炼铁去,收禾童与姑,来年日子怎么过。——20世纪50年代末农村流传的民谣

材料二 人民公社内农业集体劳动以吹哨方式召集农民,“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃”。——20世纪50年代末农村流传的民谣

材料三 1959年的粮食产量仅为3400亿斤,比1958年实际产量4000亿斤减少600亿斤……由于估产偏高,当年征购粮食反比上年增加173亿斤,达到1348亿斤,超过实际产量的1/3。1960年粮食产量进一步降为2870亿斤,比1959年又减少530亿斤,跌落到1951年的水平。

——《中国共产党的七十年》

过程评价:广大干部群众从原则上拥护“大跃进”,并且不辞劳苦地为实现“大跃进”而努力奋斗,这种强烈的历史责任感是难能可贵的。他们付出的辛勤劳动也取得了一部分实际成果,如著名的大庆油田的建成。但是以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动未能实现生产力的飞跃,反而造成了极大的人力资源的浪费,并且导致国民经济比例严重失调;人民公社化运动严重挫伤了广大农民生产的积极性。两大运动相互推动酿成党在探索社会主义道路过程中的一些严重失误,最终导致1959~1961年出现建国以来未曾有过的严重经济困难。

思考:一向英明的党中央为什么会出现如此严重的失误呢?

总结:(1)由于党缺乏社会主义建设的经验。

(2)对国情的认识不准确。

(3)受苏联社会主义建设模式的影响。

(4)第一个五年计划取得的巨大成就使部分领导人被胜利冲昏头脑、盲目乐观。

(5)长期的革命过程使党和人民习惯于开展大规模的集体运动。

过渡:面对严重的经济困难,党中央开始纠正经济工作中的“左”倾错误,首先是在矛盾尖锐的农村进行,并提出了八字方针。令人遗憾的是,党中央虽然在经济建设中对“左”倾错误进行了纠正,但是未能从思想根源上彻底解决“左”倾错误,因此酿成了延续十年的“文化大革命”。【来源:21·世纪·教育·网】

(板书)国民经济的劫难

多媒体展示材料:

年代

国家财政收入

比上年

1966

558.7亿元

+24.4%

1967

419.4亿元

-25%

1968

361.3亿元

-13.9%

1973

809.7亿元

+5.6%

1975

815.6亿元

材料说明:“文化大革命”的动乱扩展到经济领域,使得社会主义国民经济损失惨重。那么“文化大革命”究竟是怎样对国民经济产生破坏的呢?www.21-cn-jy.com

自主学习:结合教材、材料思考问题。

学生回答后总结:“文革”期间社会局势动荡,人们将工作重心错误地放在政治上所谓的“阶级斗争”上,党的组织和国家政权受到极大削弱,民主和法制被肆意践踏,经济建设中各项行之有效的政策、规章制度被废除,大量知识分子、科研人员受到迫害和打击。【来源:21cnj*y.co*m】

深度思考:在1973年和1975年国民经济为何有所回升?

回答:1971年周恩来着手恢复国民经济,到1973年国民经济出现复苏局面;1975年邓小平主持中央日常工作,明确提出全面整顿思想,使国民经济迅速回升。21*cnjy*com

思维延伸:这一降一升说明了什么?

学生回答后总结:都是“左”倾错误惹的祸!

课堂小结

从1949年新中国建立到1976年“文化大革命”结束,我国的经济建设是在成功与失败的交替中不断前进的。无论是成功的经验还是失败的教训都是我们今天进行社会主义建设的宝贵财富,值得我们认真总结和反思。历史再次雄辩地证明:无论是革命还是建设,唯有坚持实事求是的马克思主义思想路线,我们才能克服重重困难,开创出一片新的天地。

经济建设的发展和曲折

学思之窗

分析当时人们是以怎样的精神面貌来进行建设的?你对这样的炼钢运动有什么看法?

解题关键:阅读理解材料,分析“大跃进”运动的影响。

思路引领:材料与所学知识相结合。

答案提示:情绪高涨,积极性特别高。

完全违反客观经济规律的盲目蛮干,不但造成人力、物力的巨大浪费,而且使国民经济比例严重失调,人民生活水平普遍下降。21教育网

本课测评

纵观20世纪50~70年代我国的经济建设历程,可以从中得出哪些经验和教训?

解题关键:经济建设的经验和教训。

思路引领:经济建设成功与失误的原因。

答案提示:必须以经济建设为中心,从实际出发,实事求是,尊重经济规律,保持国民经济按比例协调发展,还须加强党的自身建设,发扬民主,加强法制,反对任何形式的个人崇拜和专断。

学习延伸

查找并列举第一个五年计划的主要建设项目,看这些建设项目在地理分布上有什么特点,分析其原因。

解题关键:阅读理解地图提供的信息。

思路引领:分析建设项目的地理分布与客观因素、主观因素的关系。

答案提示:建设项目:1957年,第一个五年计划的经济指标一般都大幅度超额完成。工矿业的建设成就尤其突出,建成了飞机、汽车、重型机械、精密仪器等近600个重要项目。21教育名师原创作品

分布特点:主要建设项目都集中在适合重工业发展的东北地区。

主要原因:①东北地区临近苏联,易于接受苏联在经济技术等方面的援助。②东北地区有着较为丰富的煤、铁资源。③抗日战争期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好。

1.原始资料

“大跃进”时期的农业战线

早稻亩产三万六千九百多斤、花生亩产一万多斤的高产“卫星”,从湖北省麻城县麻溪河乡和福建省南安县胜利乡的田野上腾空而起了。这是今年我国农业生产上的又一件大喜事。我们热烈地向发射早稻、花生高产量“卫星”的同志们祝贺。21·世纪*教育网

去年,我国水稻亩产的最高纪录,单季稻是二千四百多斤。麻城是麻溪河乡建国第一社所创造的纪录,比去年增长十四倍以上。去年我国花生亩产的最高纪录是一千五百多斤,南安县所创造的最高纪录,比去年增长了六倍。这样高的单位面积产量,这样高速度的增产,是古今中外所没有的。毛泽东同志在1955年冬就说过:“将来会出现从来没有被人们设想过的种种事业,几倍、十几倍、以至几十倍于现在的农作物的高产量。”今年的农业丰产,完全证实了毛泽东同志的正确的预见。早稻、花生高产“卫星”的出现,同不久以前小麦高产“卫星”的出现一样,是共产主义风格的胜利,是破除迷信、彻底解放思想的胜利。湖北麻城县麻溪河乡建国一社的同志们,在小麦高产“卫星”的鼓舞下,发扬了敢想、敢干的共产主义风格,打破了陈规,实行了高度密植及其他许多革命性的措施,终于赢得了伟大的胜利。这又一次生动地证明,“人有多大的胆,地有多大的产”,解放了的人民可以创造出史无前例的奇迹来……——1958年8月13日《人民日报》社论

“大跃进”时期的工业战线

抚宁式高炉产量加码:创造日产生铁七点九八吨新纪录

本报天津22日电 河北抚宁县杜庄炼铁厂二号六点五立方公尺小高炉,在16日创造了生产灰生铁七点九八吨的高产新纪录,超过了这个厂一号小高炉日产七点二吨的高产纪录。

这个厂的二号小高炉是用炭素捣固材料建成的,原来暖风室设计得不够合理,产量较低。在一号炉创造了日产七点二吨的高产纪录以后,二号炉的职工一方面学习和推行一号炉的经验,一方面由领导干部、工人和技术人员一起从多方面寻找提高产量的办法。原来风量小、温度低,他们就加大鼓风机的转速,使热风温度由过去的四百度很快上升到五百八十度。工人们还改进了装料方法,增加了装料次数,改进了对原料的管理,使冶炼时间由原来四小时出一炉缩短到三小时出一炉。13日的产量由过去的三吨多提高到七点五吨;在这一基础上,职工们又继续改进了操作方法,16日创造了七点九八吨的新纪录。——1958年8月23日《人民日报》

2.课文注释

20世纪50~70年代,中国对社会主义建设道路的积极探索、取得的成就、失误及其教训

20世纪50年代,以毛泽东的《论十大关系》的发表为标志,开始了对社会主义道路的积极探索。之后的1956年,中共八大就我国主要矛盾、主要任务、经济建设方针等问题作出了正确决定。1957年,《关于正确处理人民内部矛盾的问题》及同年反对官僚主义、主观主义、宗派主义的整风运动和反右派斗争等都是我党对社会主义建设道路的积极探索。在探索中取得了巨大成就,在此期间,我国建成大中项目500余个,建立了工业化的初步基础,工农业总产值增长近60%,建立了武汉、包头等钢铁基地,大庆、胜利、大港油田建成,1965年实现了石油的全部自给,铁路新建8000多千米,原子弹爆炸成功,研制出了人工合成牛胰岛素,农村用电量增长70多倍,等等。但是也出现了重大失误,1957年的反右派斗争严重扩大化了,修改了八大关于我国当前主要矛盾的正确论断。1958年确立了多快好省地建设社会主义的总路线并掀起“大跃进”和人民公社化运动。1959年又错误地开展了“反右倾”斗争,造成我国三年经济困难,“左”的错误进一步发展,导致了十年的“文革”浩劫。教训是深刻的,警醒我们必须以经济建设为中心,从实际出发,实事求是,尊重经济规律,保持国民经济按比例协调发展,还须加强党的自身建设,发扬民主,加强法制,反对任何形式的个人崇拜和专断。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势