高中吉林油高 历史人教版必修二 第三单元第9课近代中国经济结构的变化 教案

文档属性

| 名称 | 高中吉林油高 历史人教版必修二 第三单元第9课近代中国经济结构的变化 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-03-12 18:53:55 | ||

图片预览

文档简介

第9课 近代中国经济结构的变化

一、设计思路

从中国经济史的发展历程看,本课处于承上启下的地位。

古代中国,农业方面,耕织结合,自给自足的小农经济为农业生产的基本特征之一;手工业方面,官营手工业生产不计成本,民营手工业艰难发展,在明代中后期,随着社会生产力和商品经济的发展,出现资本主义萌芽。近代中国,农业方面,在西方经济侵略的强烈冲击下,自然经济逐渐解体,耕织分离加快,农业的商品化程度日益提高;工业方面,洋务运动中创办的近代民用工业大多采用官督商办的模式经营,面向市场,客观上推动了中国民族资本主义的产生;19世纪六七十年代中国民族资本主义产生。新中国成立后,一五计划和三大改造相继进行,为社会主义工业化奠定初步基础。

从近现代世界经济史的发展历程看,近代中国经济的变化深受世界经济发展的影响。

近代世界经济史的发展历程体现两大主题,一是资本主义世界市场的形成与发展,即市场化、全球化的浪潮;二是两次工业革命在更广泛的国家与地区的拓展,即工业化的浪潮;三是各主要资本主义国家都极为重视海权的争夺,即海权时代的浪潮。这三大浪潮深刻影响着近代中国经济结构的三大变化,即自然经济的逐渐解体、洋务运动的兴起与民族资本主义的产生与曲折发展。新中国成立后,社会主义工业化建设曲折发展,1978年中共十一届三中全会拉开了我国经济体制从计划经济到市场经济的改革与对外开放的序幕,对海权的认识也在不断加深。

从学生的知识储备、学科能力与历史素养看,经济史的内容与现实社会和现实生活联系紧密,学生比较容易理解;与古代经济史的学习相比,近代史的史料在语言方面较易理解与分析,地图与图片类史料更为丰富多样,学生对近代史的重要人物与重大事件也略知一二,因此有利于教师通过史料教学来培养和提高学生的学科能力;近代中国经济的发展特点不仅对新中国的经济建设影响重大,而且也深刻体现了同时代世界经济的发展特点,因此本课的教学有利于学生打开历史学习的视野,提升历史认识的眼界,进而培养学生的历史核心素养。

二、教学过程设计

(一)导课

教师回顾古代中国经济在农业和手工业的基本概况,回顾近代西方资本主义世界市场的形成与发展概况。

(设计意图:研究表明,在知识上前后照应的教学,学生的学习效果更好。因此在进入第三单元的学习前,先对前两个单元的知识进行整体性的结构梳理,有利于学生更好地理解中国经济从古代农业社会向近代工业社会的转型过程,有利于学生从全球的视角理解近代中国经济的发展特点,进而为新中国经济建设的学习做好铺垫)

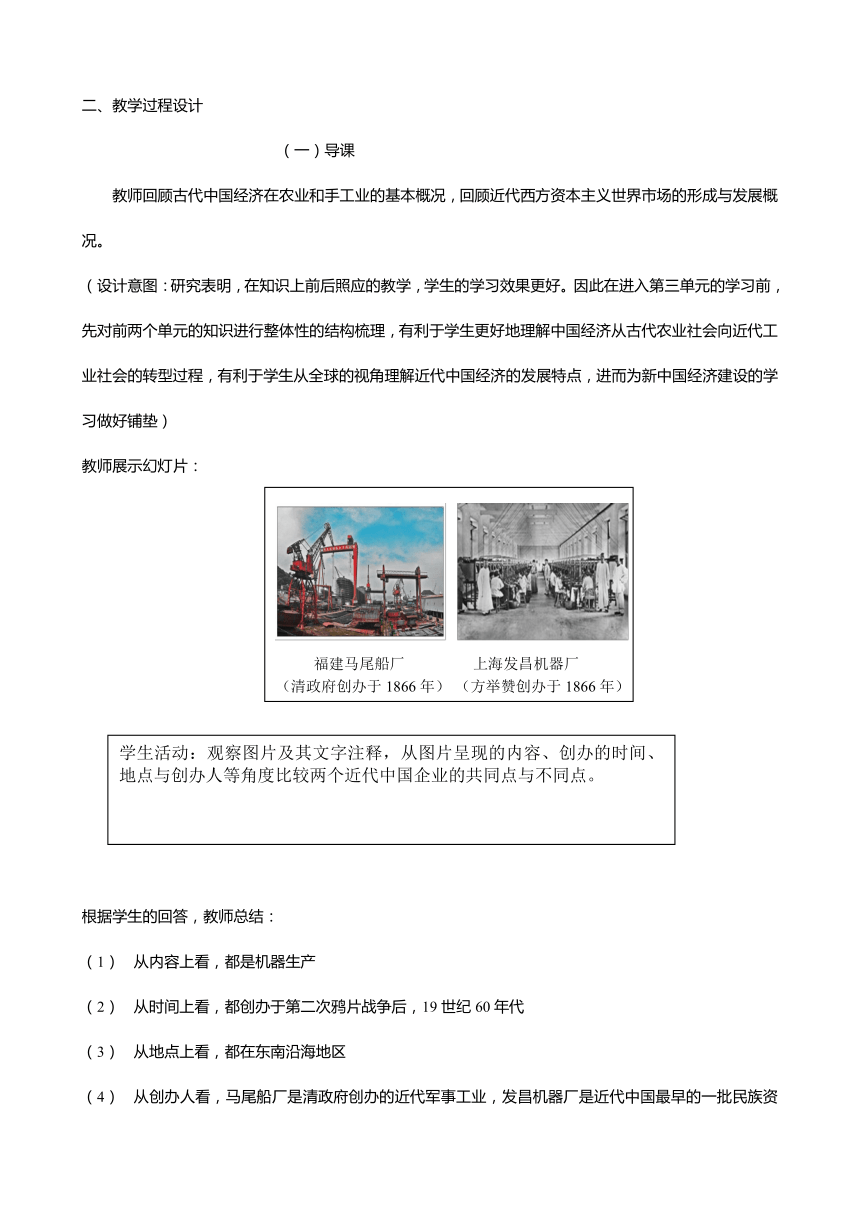

教师展示幻灯片:

根据学生的回答,教师总结:

从内容上看,都是机器生产

从时间上看,都创办于第二次鸦片战争后,19世纪60年代

从地点上看,都在东南沿海地区

从创办人看,马尾船厂是清政府创办的近代军事工业,发昌机器厂是近代中国最早的一批民族资本主义企业之一

教师:

说明近代中国无论是在工业生产力方面,还是生产关系方面,相比于古代中国经济都有了很大的突破,而这正是中国经济发展的新生力量。

(设计意图:通过图片观察与分析,一是有助于培养学生获取信息与分析信息的能力,二是有助于揭示近代中国经济变化的实质,为新课学习做好铺垫)

(二)教师板书

(设计意图:以时间为序,有助于学生加强历史学习的时间意识)

(三)鸦片战争后,自然经济逐渐解体

根据学生回答,教师总结:

(1)“以织助耕”说明小农经济的特点,耕织紧密结合

(2)“洋布大行”,“松太布市,消减大半”说明耕织分离,自然经济逐渐解体

“1846年”说明自然经济解体的主要原因是艳片战争后西方的经济侵略

根据学生回答,教师总结:

材料有两层含义,一是“五口通商后”“武夷茶行销海外,山民铲草种茶”,说明种茶的目的不再是自给自足,而是商品生产;二是“印度产茶日多,外商控制价格,武夷市疲山败”说明中国被卷入资本主义世界市场。

材料总的反映出鸦片战争后,自然经济逐渐解体。

教师进一步指出:

近代中国自然经济的解体过程并不平衡,城乡之间、通商口岸与非通商口岸之间并不一致。

(设计意图:通过史料学习,既锻炼学生的史料分析能力,又比较形象地反映出自然经济的解体情况,便于学生理解)

(四)洋务运动

教师播放一段大约8分钟的视频,便于学生了解洋务运动兴起的时代背景。

教师展示幻灯片:

(设计意图:既有利于激发学生的学习兴趣,又能从世界的角度加深对洋务运动兴起的时代背景的认识,拓展学生的视野,提升眼界)

教师点明:

洋务派创办的近代企业,其“近代”的本质在于机器生产

(设计意图:提高学生的自学能力,向学生提供一种整理历史知识的方法)

教师展示幻灯片:

教师根据左宗棠的上疏,指出洋务运动的主要特点:

不改变封建制度

学习西方的先进科技

有海防意识,无海权意识

教师进一步指出:

在当今世界,海权意识尤为重要,关系一个国家的国家利益。

南海问题就是各国海权争夺的典型事例。中国在南海设立三沙市正是海权意识的充分体现。而洋务派正是缺乏海权意识,才会在甲午海战中吃尽苦头,付出巨大的代价。

(设计意图:既点明洋务运动的主要特点,又从全球海权时代角度,说明洋务派在思想观念上的开明之处与局限之处,拓宽学生的视野,有助于学生进一步理解洋务运动时代的中国与世界,并进而更好地认识当今世界的热点问题)

教师讲述:

甲午战争中国的惨败说明三十多年的洋务运动没有实现中国的富强,洋务运动宣告失败。失败的原因何在?

根据学生回答,教师总结:

(1)“遗其体而求其用”,郑观应认识到洋务运动没有触及政治领域的革新,有一定道理。因为工业化是整个社会从制度、观念到生活方式的全面革新。洋务运动没有根本变革封建制度是不可能实现工业化。

(2)郑观应的批评又不全面。因为近代中国与近代西方国家最大的不同在于近代中国是半殖民地,没有实现民族独立来追求国家富强是不可能实现的。

(设计意图:对郑观应观点的评析,既有利于学生理解洋务运动失败的主要原因,又有助于培养学生的辩证思维,更全面深刻地理解近代中国的基本国情)

教师进一步讲解,尽管洋务运动已失败告终,但在经济领域仍有一定的积极影响。

(五)中国民族资本主义的产生

根据学生回答,教师总结民族资本主义产生的时代背景:

自然经济的逐渐解体

洋务运动的诱导

外商企业的刺激

(设计意图:提高学生的自学能力,向学生提供一种整理历史知识的方法)

(六)课堂小结

教师总结:

洋务企业与民族资本主义企业同为近代企业,采用机器生产

民族资本主义企业的性质与洋务企业不同,属于资本主义性质

(设计意图:有助于学生从整体上理解本课的主要内容,建立基本的知识结构)

三、教学反思

1、关于近代企业其“近代”的本质内涵的问题

学生很难把“近代”这个表示时间概念的词汇与“近代化”这个历史概念联系起来理解,说明在历史教学时,要注重对某些特定词汇赋予其历史意义和历史内涵,这样有助于学生更好地理解历史事件的本质。

2、关于洋务运动失败的主要原因的问题

学生普遍能理解洋务运动没有触及政治制度的变革,但在进一步深入分析“近代中国是否全面变革封建制度,就能实现国家富强”这个问题时,很多学生就很难把近代中国的民族独立与实现国家富强相联系,说明教师在教学时,应结合教学内容因势利导地强调近代中国这两大问题及其相互关系,这样有助于学生更好地理解近代中国历史的发展。

一、设计思路

从中国经济史的发展历程看,本课处于承上启下的地位。

古代中国,农业方面,耕织结合,自给自足的小农经济为农业生产的基本特征之一;手工业方面,官营手工业生产不计成本,民营手工业艰难发展,在明代中后期,随着社会生产力和商品经济的发展,出现资本主义萌芽。近代中国,农业方面,在西方经济侵略的强烈冲击下,自然经济逐渐解体,耕织分离加快,农业的商品化程度日益提高;工业方面,洋务运动中创办的近代民用工业大多采用官督商办的模式经营,面向市场,客观上推动了中国民族资本主义的产生;19世纪六七十年代中国民族资本主义产生。新中国成立后,一五计划和三大改造相继进行,为社会主义工业化奠定初步基础。

从近现代世界经济史的发展历程看,近代中国经济的变化深受世界经济发展的影响。

近代世界经济史的发展历程体现两大主题,一是资本主义世界市场的形成与发展,即市场化、全球化的浪潮;二是两次工业革命在更广泛的国家与地区的拓展,即工业化的浪潮;三是各主要资本主义国家都极为重视海权的争夺,即海权时代的浪潮。这三大浪潮深刻影响着近代中国经济结构的三大变化,即自然经济的逐渐解体、洋务运动的兴起与民族资本主义的产生与曲折发展。新中国成立后,社会主义工业化建设曲折发展,1978年中共十一届三中全会拉开了我国经济体制从计划经济到市场经济的改革与对外开放的序幕,对海权的认识也在不断加深。

从学生的知识储备、学科能力与历史素养看,经济史的内容与现实社会和现实生活联系紧密,学生比较容易理解;与古代经济史的学习相比,近代史的史料在语言方面较易理解与分析,地图与图片类史料更为丰富多样,学生对近代史的重要人物与重大事件也略知一二,因此有利于教师通过史料教学来培养和提高学生的学科能力;近代中国经济的发展特点不仅对新中国的经济建设影响重大,而且也深刻体现了同时代世界经济的发展特点,因此本课的教学有利于学生打开历史学习的视野,提升历史认识的眼界,进而培养学生的历史核心素养。

二、教学过程设计

(一)导课

教师回顾古代中国经济在农业和手工业的基本概况,回顾近代西方资本主义世界市场的形成与发展概况。

(设计意图:研究表明,在知识上前后照应的教学,学生的学习效果更好。因此在进入第三单元的学习前,先对前两个单元的知识进行整体性的结构梳理,有利于学生更好地理解中国经济从古代农业社会向近代工业社会的转型过程,有利于学生从全球的视角理解近代中国经济的发展特点,进而为新中国经济建设的学习做好铺垫)

教师展示幻灯片:

根据学生的回答,教师总结:

从内容上看,都是机器生产

从时间上看,都创办于第二次鸦片战争后,19世纪60年代

从地点上看,都在东南沿海地区

从创办人看,马尾船厂是清政府创办的近代军事工业,发昌机器厂是近代中国最早的一批民族资本主义企业之一

教师:

说明近代中国无论是在工业生产力方面,还是生产关系方面,相比于古代中国经济都有了很大的突破,而这正是中国经济发展的新生力量。

(设计意图:通过图片观察与分析,一是有助于培养学生获取信息与分析信息的能力,二是有助于揭示近代中国经济变化的实质,为新课学习做好铺垫)

(二)教师板书

(设计意图:以时间为序,有助于学生加强历史学习的时间意识)

(三)鸦片战争后,自然经济逐渐解体

根据学生回答,教师总结:

(1)“以织助耕”说明小农经济的特点,耕织紧密结合

(2)“洋布大行”,“松太布市,消减大半”说明耕织分离,自然经济逐渐解体

“1846年”说明自然经济解体的主要原因是艳片战争后西方的经济侵略

根据学生回答,教师总结:

材料有两层含义,一是“五口通商后”“武夷茶行销海外,山民铲草种茶”,说明种茶的目的不再是自给自足,而是商品生产;二是“印度产茶日多,外商控制价格,武夷市疲山败”说明中国被卷入资本主义世界市场。

材料总的反映出鸦片战争后,自然经济逐渐解体。

教师进一步指出:

近代中国自然经济的解体过程并不平衡,城乡之间、通商口岸与非通商口岸之间并不一致。

(设计意图:通过史料学习,既锻炼学生的史料分析能力,又比较形象地反映出自然经济的解体情况,便于学生理解)

(四)洋务运动

教师播放一段大约8分钟的视频,便于学生了解洋务运动兴起的时代背景。

教师展示幻灯片:

(设计意图:既有利于激发学生的学习兴趣,又能从世界的角度加深对洋务运动兴起的时代背景的认识,拓展学生的视野,提升眼界)

教师点明:

洋务派创办的近代企业,其“近代”的本质在于机器生产

(设计意图:提高学生的自学能力,向学生提供一种整理历史知识的方法)

教师展示幻灯片:

教师根据左宗棠的上疏,指出洋务运动的主要特点:

不改变封建制度

学习西方的先进科技

有海防意识,无海权意识

教师进一步指出:

在当今世界,海权意识尤为重要,关系一个国家的国家利益。

南海问题就是各国海权争夺的典型事例。中国在南海设立三沙市正是海权意识的充分体现。而洋务派正是缺乏海权意识,才会在甲午海战中吃尽苦头,付出巨大的代价。

(设计意图:既点明洋务运动的主要特点,又从全球海权时代角度,说明洋务派在思想观念上的开明之处与局限之处,拓宽学生的视野,有助于学生进一步理解洋务运动时代的中国与世界,并进而更好地认识当今世界的热点问题)

教师讲述:

甲午战争中国的惨败说明三十多年的洋务运动没有实现中国的富强,洋务运动宣告失败。失败的原因何在?

根据学生回答,教师总结:

(1)“遗其体而求其用”,郑观应认识到洋务运动没有触及政治领域的革新,有一定道理。因为工业化是整个社会从制度、观念到生活方式的全面革新。洋务运动没有根本变革封建制度是不可能实现工业化。

(2)郑观应的批评又不全面。因为近代中国与近代西方国家最大的不同在于近代中国是半殖民地,没有实现民族独立来追求国家富强是不可能实现的。

(设计意图:对郑观应观点的评析,既有利于学生理解洋务运动失败的主要原因,又有助于培养学生的辩证思维,更全面深刻地理解近代中国的基本国情)

教师进一步讲解,尽管洋务运动已失败告终,但在经济领域仍有一定的积极影响。

(五)中国民族资本主义的产生

根据学生回答,教师总结民族资本主义产生的时代背景:

自然经济的逐渐解体

洋务运动的诱导

外商企业的刺激

(设计意图:提高学生的自学能力,向学生提供一种整理历史知识的方法)

(六)课堂小结

教师总结:

洋务企业与民族资本主义企业同为近代企业,采用机器生产

民族资本主义企业的性质与洋务企业不同,属于资本主义性质

(设计意图:有助于学生从整体上理解本课的主要内容,建立基本的知识结构)

三、教学反思

1、关于近代企业其“近代”的本质内涵的问题

学生很难把“近代”这个表示时间概念的词汇与“近代化”这个历史概念联系起来理解,说明在历史教学时,要注重对某些特定词汇赋予其历史意义和历史内涵,这样有助于学生更好地理解历史事件的本质。

2、关于洋务运动失败的主要原因的问题

学生普遍能理解洋务运动没有触及政治制度的变革,但在进一步深入分析“近代中国是否全面变革封建制度,就能实现国家富强”这个问题时,很多学生就很难把近代中国的民族独立与实现国家富强相联系,说明教师在教学时,应结合教学内容因势利导地强调近代中国这两大问题及其相互关系,这样有助于学生更好地理解近代中国历史的发展。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势