第3课 土地改革与国民经济的恢复 教学设计【岳麓新版】

文档属性

| 名称 | 第3课 土地改革与国民经济的恢复 教学设计【岳麓新版】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 881.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-03-11 17:16:02 | ||

图片预览

文档简介

第3课 土地改革与国民经济的恢复 教学设计

教学目标:

1.知识目标

知道土地改革的必要性;了解《中华人民共和国土地改革法》的公布及土地改革的完成情况;理解土地改革的意义;知道新中国成立后国民经济恢复的政策。

2.能力目标

分析土地改革的作用,从而培养学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点观察、分析问题的能力;学习国民经济的恢复,培养学生的分析总结能力。

3.情感、态度与价值观目标

认识中国农民在两千多年的封建社会一直憧憬的“耕者有其田”的理想终于在中国共产党的领导下实现了,以此激发学生热爱党、热爱社会主义祖国的感情。

重难点:

重点: 《中华人民共和国土地改革法》的公布。

难点:土地改革的历史意义。

教学准备

教师准备:课件

学生准备:阅读有关土地改革的资料

教学过程

课程导入:

多媒体出示图片:

两张图片反映了新中国成立后土地改革时的情景,土地改革到底是怎么回事 通过今天的学习,我们来了解这方面的内容。

讲授新课:

一、彻底改革土地制度

很久以来土地就是重要的生产资料,尤其是在中国这样一个农业大国,土地尤为宝贵,而两干多年的封建制度使土地掌握在地主手中。1911年,孙中山领导的辛亥革命摧毁了两千多年的封建帝制,虽然提出了平均地权的口号,但是并没有得到贯彻实施,中国的绝大多数土地依然保留在地主阶级手中。新中国成立后,人民当家做主,但依然没有获得土地。农民没有当家做主的感觉,对土地有强烈的需求。

1.新中国的土地情况

多媒体展示资料:

旧中国的土地情况大体是这样:占乡村人口不到10%的地主和富农,占有约70%一80%的土地,他们借此残酷地剥削农民。而占乡村人口90%以上的贫农、雇农、中农及其他人民.却总共只占有约20%--30%的土地,他们终年劳动,不得温饱。经过抗日战争和人民解放战争之后,有了一些变动。一般情况为:地主占有土地及公地约30%一50%,富农占有土地约10% 15%,中农、贫农、雇农占有土地约30%一40%,乡村申90%的土地是中农、贫农及一部分雇农耕种的,但他们对大部分土地没有所有权。

从上面的材料可看出中国的土地所有情况。新中国成立后,人民当家做主,却没有获得财富的所有权,这是不公平、不允许的。这种情况如果不改变,中国人民革命的胜利就不能巩固,人民就不能得到革命胜利的基本果实。劳动人民迫切需求土地,为解决这一问题,中国政府会制定怎样的政策呢

2.《中华人民共和国土地改革法》颁布

展示图片:

阅读材料:

废除地主阶级封建剥削的土地所有制.实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》

(1)思考:从材料中可以看出.这次土地改革后土地所有权发生了什么变化 性质有没有变

从材料可以看出,土地所有权发生了变化,性质依然是个人所有。

(2)《中华人民共和国土地改革法》

①颁布时间:l950年6月。

②颁布机关:中央人民政府。

③主要内容:它规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

法律是人们行动的准则,有法可依,更加坚定了人民土地改革的信心。

3.土地改革

依据《中华人民共和国土地改革法》,从l950年冬起,全国分批进行土地改革,没收地主的土地,分给无地或少地的农民耕种,同日寸也分给地主应得的一份,让他们自己耕种,自食其力。在党的正确领导下.到l953年春为止,除新疆、西藏等部分少数民族聚居的地区外,我国大陆普遍实行了土地改革。土地改革彻底摧毁了中国2000多年来的封建剥削制度,使广大农民分得了约7亿亩土地和大批生产资料。

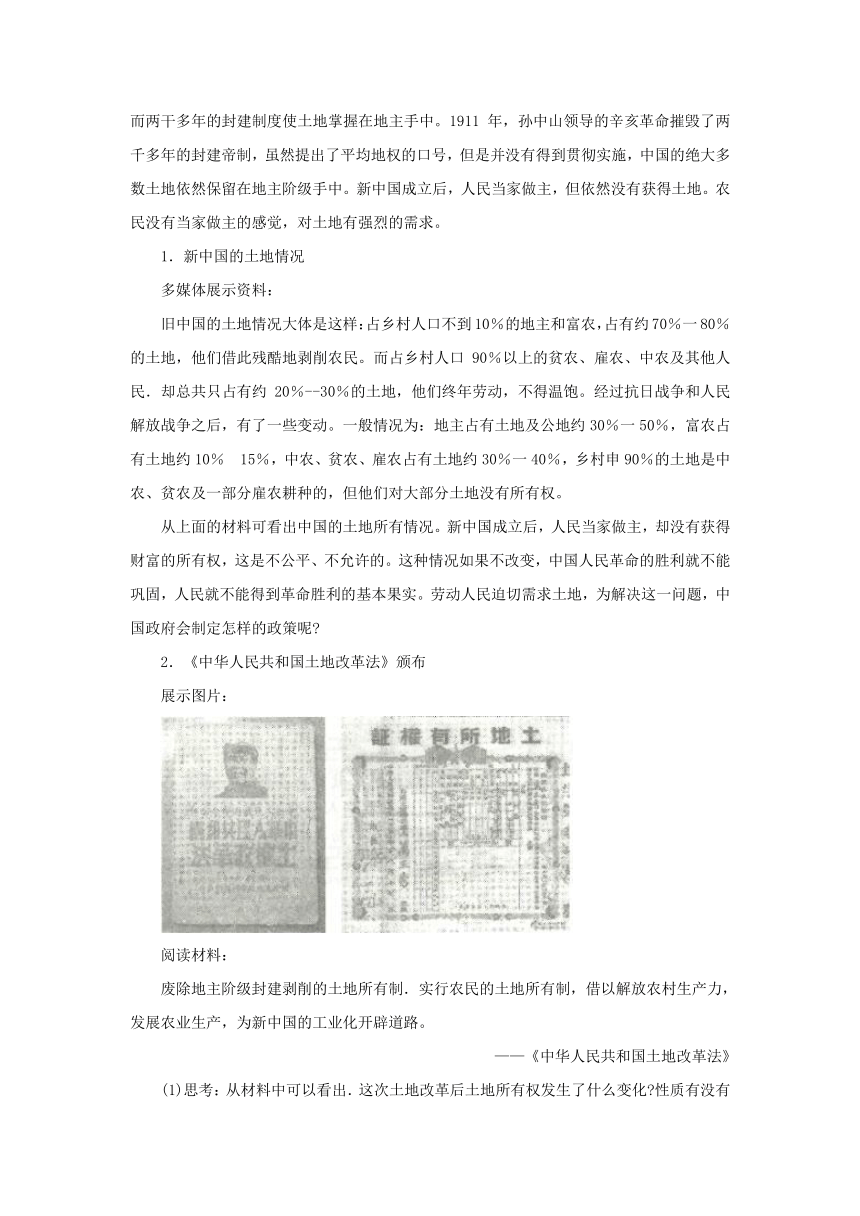

(1)土地改革的历史场景。

出示《农民拔地界碑》图:

①此图反映了新中国成立初期的什么运动

土地改革。

②进行这一运动最根本的原因是什么 目的是什么

封建土地制度严重阻碍了农村经济和中国社会的发展。解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

③农民拔除地界碑的依据是什么

《中华人民共和国土地改革法》。

④这一运动使生产资料所有制发生了什么变化

由地主阶级封建剥削的土地所有制转变为农民的土地所有制。

(2)土改后,土地由农民支配,可以根据自家经济情况自由买卖.仍然是私有制性质。同今天的土地所有制性质不一样.现在农民只拥有土地的使用权,所有权归集体、国家所有。

全国土地改革基本完成了,这场轰轰烈烈的土地改革让农民享受到了新中国成立的胜利果实,切实感受到了土地改革带来的好处,那么这次土地改革的历史意义如何呢

4.土地改革的历史意义

多媒体出示资料,分析土地改革的意义。

材料一 1952年1月1日,为了宣传农村土地改革的胜利成果,中华人民共和国邮电部发行的一套《土地改革》特种邮票,全套4枚,由上海大业印刷公司印制,l955年1月10日再版。图片生动地展示了土地改革极大地调动了农民生产的积极性,促进了农村生产力的发展。按照规定,农村划分出了地主、富农、中农、贫农、雇农等几个阶级和阶层。没收来的土地和财产,被重新分配。无论是地主,还是雇农,每个人都得到一份土地。

材料二 时任中共山西省委第一书记的陶鲁笳说:“农民得到了土地,我们的党就得到了农民的拥护。全国农民拥护的事情,那个时候,没有办不成的事。所以说,这是一次彻底的最全面的最成功的土地改革。”

材料三 毛泽东也曾兴奋地说:“我为新中国数万万农民获得翻身的机会和国家获得工业化的基本条件而表示高兴、表示庆贺。”

材料四 在属于自己的土地上耕耘和收获,这就是劳动农民翻身做主人的感觉。土地改革解放了农村的生产力,极大地提高了农民的生产积极性。

从上面四则材料中,我们看到了土地改革促进农村生产力的发展,调动了农民的生产积极性。废除了地主土地所有制。

教师总结土地改革的历史意义:

(1)彻底摧毁了中国2000多年来的封建剥削制度。

(2)农民成为土地的主人,在政治、经济上翻了身,生产积极性大大提高。

(3)农业生产得到迅速发展;进一步巩固了新中国政权。

二、国民经济的恢复

新中国建立了,每一个新政权建立后,都有一定的经济恢复和发展时期,尤其是中国历经一百多年的战争已经千疮百孔,再加上帝国主义的掠夺和侵占,新中国建立后一穷二白。阅读下面资料,详细了解当时中国落后的经济状况。

1.新中国成立时的国民经济状况

多媒体出示资料:

全国解放前夕,国民党统治区的经济已经趋于全面崩溃。工业极其落后。代表中国工业最高水平的是王麻子剪刀和骆驼祥子的人力车。重工业少得可怜,几乎等于零,钢的年产量只有15.8万吨。轻工业门类不齐全,很多工业品、生活用品都得从外国进口。因此,工业品里有许多带“洋”字,如“洋油""洋钉""洋布”“洋火”等。在农村,农民使用的工具还是两千多年前祖先发明的。国统区物价飞涨,市场混乱,人民生活极端贫困。

材料说明新中国成立后党和人民政府面临的经济形势十分严峻:从纵向比极其困难,从横向比极端落后,经济建设任重道远。

2.国民经济落后的原因

新中国经济落后的原因:内战、帝国主义掠夺、国民政府和官僚资本的搜刮。

3.国民经济恢复的措施

面对这样的经济状况,新中国成立后,中共中央采取了一系列措施恢复和发展国民经济。主要措施如下:

(1)没收官僚资本,建立国营经济

四大家族的官僚资本占资本主义经济80%以上的资本,控制了轻工业、重工业、交通运输业和贸易,与帝国主义在华企业掌握着国民经济的命脉。人民要掌握政权,就必须掌握国家的经济命脉。因此,随着解放战争的推进,新中国开始没收官僚资本,还接收了帝国主义的在华企业。接着,人民政府又对没收的官僚资本企业进行了民主改革和生产改革,使这些企业成为新型的社会主义国营企业。这样,人民政府就掌握了新中国的经济命脉。

(2)打击投机倒把,稳定物价

指导学生阅读课本l4一15页小字部分第2段中关于稳定物价的内容,回答稳定物价的办法,教师指出其结果.

在新中国建立不到半年的时间里,把连续l2年物价飞涨的局面稳定下来,这简直是一个奇迹。毛主席高度评价:物价稳定的意义不在淮海战役的胜利之下。

(3)统一财政经济,实现国家财政收支平衡

新中国成立初期,不仅物资奇缺,财政十分困难,而且财经制度也十分}昆乱,中央只抓了统一支出而未抓住统一收入,中央财政因此出现了大量赤字,为此中央政府在1950年召开了财经会议,会议决定统一全国财政收入,统一全国物资调度,统一全国现金管理,使国家有了调整整个国民经济的实力。

(4)合理调整现有工商业

在稳定物价的战斗中,那些依靠投机倒把的厂商停业倒闭。于是国家对工商业进行了调整,即对于民族资本主义工业企业采取加工订货、国家供给原料和收购成品,以维护和发展社会需要的工业品,并克服它们的无政府状态。对于私营商业,国家在价格和营业范围方面给以活动余地,使其在国营经济领导下为城乡交流、内外交流服务。人民政府的这些政策使资本主义工商业得到迅速发展。因此,这一时期是资本主义发展的“黄金时代”。

(5)大量节俭国家机构所需经费。

4.国民经济恢复的意义

上述五项措施的实施取得了良好的效果。到1952年底,工农业生产总值超过历史最高水平,国家财政经济状况取得根本好转,人民生活普遍得到改善,为国家开始进行大规模有计划的经济建设准备了基础条件。

小结:

土地改革实现了农民梦寐以求的“耕者有其田”的愿望。放眼中国,如何在民生问题中体现以人为本的原则,是老百姓既关心又期盼的大事,同时也是各级政府和全社会逐步达成的一个共识。国民经济的恢复为新中国的国家建设打下了物质基础。一个崭新的国家和一个美好的未来展现在人民面前,事实证明中国共产党的选择是正确的,我们要紧紧团结在党的周围,服从党的领导,积极为国家的建设和发展贡献力量。

板书设计

教学目标:

1.知识目标

知道土地改革的必要性;了解《中华人民共和国土地改革法》的公布及土地改革的完成情况;理解土地改革的意义;知道新中国成立后国民经济恢复的政策。

2.能力目标

分析土地改革的作用,从而培养学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点观察、分析问题的能力;学习国民经济的恢复,培养学生的分析总结能力。

3.情感、态度与价值观目标

认识中国农民在两千多年的封建社会一直憧憬的“耕者有其田”的理想终于在中国共产党的领导下实现了,以此激发学生热爱党、热爱社会主义祖国的感情。

重难点:

重点: 《中华人民共和国土地改革法》的公布。

难点:土地改革的历史意义。

教学准备

教师准备:课件

学生准备:阅读有关土地改革的资料

教学过程

课程导入:

多媒体出示图片:

两张图片反映了新中国成立后土地改革时的情景,土地改革到底是怎么回事 通过今天的学习,我们来了解这方面的内容。

讲授新课:

一、彻底改革土地制度

很久以来土地就是重要的生产资料,尤其是在中国这样一个农业大国,土地尤为宝贵,而两干多年的封建制度使土地掌握在地主手中。1911年,孙中山领导的辛亥革命摧毁了两千多年的封建帝制,虽然提出了平均地权的口号,但是并没有得到贯彻实施,中国的绝大多数土地依然保留在地主阶级手中。新中国成立后,人民当家做主,但依然没有获得土地。农民没有当家做主的感觉,对土地有强烈的需求。

1.新中国的土地情况

多媒体展示资料:

旧中国的土地情况大体是这样:占乡村人口不到10%的地主和富农,占有约70%一80%的土地,他们借此残酷地剥削农民。而占乡村人口90%以上的贫农、雇农、中农及其他人民.却总共只占有约20%--30%的土地,他们终年劳动,不得温饱。经过抗日战争和人民解放战争之后,有了一些变动。一般情况为:地主占有土地及公地约30%一50%,富农占有土地约10% 15%,中农、贫农、雇农占有土地约30%一40%,乡村申90%的土地是中农、贫农及一部分雇农耕种的,但他们对大部分土地没有所有权。

从上面的材料可看出中国的土地所有情况。新中国成立后,人民当家做主,却没有获得财富的所有权,这是不公平、不允许的。这种情况如果不改变,中国人民革命的胜利就不能巩固,人民就不能得到革命胜利的基本果实。劳动人民迫切需求土地,为解决这一问题,中国政府会制定怎样的政策呢

2.《中华人民共和国土地改革法》颁布

展示图片:

阅读材料:

废除地主阶级封建剥削的土地所有制.实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》

(1)思考:从材料中可以看出.这次土地改革后土地所有权发生了什么变化 性质有没有变

从材料可以看出,土地所有权发生了变化,性质依然是个人所有。

(2)《中华人民共和国土地改革法》

①颁布时间:l950年6月。

②颁布机关:中央人民政府。

③主要内容:它规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

法律是人们行动的准则,有法可依,更加坚定了人民土地改革的信心。

3.土地改革

依据《中华人民共和国土地改革法》,从l950年冬起,全国分批进行土地改革,没收地主的土地,分给无地或少地的农民耕种,同日寸也分给地主应得的一份,让他们自己耕种,自食其力。在党的正确领导下.到l953年春为止,除新疆、西藏等部分少数民族聚居的地区外,我国大陆普遍实行了土地改革。土地改革彻底摧毁了中国2000多年来的封建剥削制度,使广大农民分得了约7亿亩土地和大批生产资料。

(1)土地改革的历史场景。

出示《农民拔地界碑》图:

①此图反映了新中国成立初期的什么运动

土地改革。

②进行这一运动最根本的原因是什么 目的是什么

封建土地制度严重阻碍了农村经济和中国社会的发展。解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

③农民拔除地界碑的依据是什么

《中华人民共和国土地改革法》。

④这一运动使生产资料所有制发生了什么变化

由地主阶级封建剥削的土地所有制转变为农民的土地所有制。

(2)土改后,土地由农民支配,可以根据自家经济情况自由买卖.仍然是私有制性质。同今天的土地所有制性质不一样.现在农民只拥有土地的使用权,所有权归集体、国家所有。

全国土地改革基本完成了,这场轰轰烈烈的土地改革让农民享受到了新中国成立的胜利果实,切实感受到了土地改革带来的好处,那么这次土地改革的历史意义如何呢

4.土地改革的历史意义

多媒体出示资料,分析土地改革的意义。

材料一 1952年1月1日,为了宣传农村土地改革的胜利成果,中华人民共和国邮电部发行的一套《土地改革》特种邮票,全套4枚,由上海大业印刷公司印制,l955年1月10日再版。图片生动地展示了土地改革极大地调动了农民生产的积极性,促进了农村生产力的发展。按照规定,农村划分出了地主、富农、中农、贫农、雇农等几个阶级和阶层。没收来的土地和财产,被重新分配。无论是地主,还是雇农,每个人都得到一份土地。

材料二 时任中共山西省委第一书记的陶鲁笳说:“农民得到了土地,我们的党就得到了农民的拥护。全国农民拥护的事情,那个时候,没有办不成的事。所以说,这是一次彻底的最全面的最成功的土地改革。”

材料三 毛泽东也曾兴奋地说:“我为新中国数万万农民获得翻身的机会和国家获得工业化的基本条件而表示高兴、表示庆贺。”

材料四 在属于自己的土地上耕耘和收获,这就是劳动农民翻身做主人的感觉。土地改革解放了农村的生产力,极大地提高了农民的生产积极性。

从上面四则材料中,我们看到了土地改革促进农村生产力的发展,调动了农民的生产积极性。废除了地主土地所有制。

教师总结土地改革的历史意义:

(1)彻底摧毁了中国2000多年来的封建剥削制度。

(2)农民成为土地的主人,在政治、经济上翻了身,生产积极性大大提高。

(3)农业生产得到迅速发展;进一步巩固了新中国政权。

二、国民经济的恢复

新中国建立了,每一个新政权建立后,都有一定的经济恢复和发展时期,尤其是中国历经一百多年的战争已经千疮百孔,再加上帝国主义的掠夺和侵占,新中国建立后一穷二白。阅读下面资料,详细了解当时中国落后的经济状况。

1.新中国成立时的国民经济状况

多媒体出示资料:

全国解放前夕,国民党统治区的经济已经趋于全面崩溃。工业极其落后。代表中国工业最高水平的是王麻子剪刀和骆驼祥子的人力车。重工业少得可怜,几乎等于零,钢的年产量只有15.8万吨。轻工业门类不齐全,很多工业品、生活用品都得从外国进口。因此,工业品里有许多带“洋”字,如“洋油""洋钉""洋布”“洋火”等。在农村,农民使用的工具还是两千多年前祖先发明的。国统区物价飞涨,市场混乱,人民生活极端贫困。

材料说明新中国成立后党和人民政府面临的经济形势十分严峻:从纵向比极其困难,从横向比极端落后,经济建设任重道远。

2.国民经济落后的原因

新中国经济落后的原因:内战、帝国主义掠夺、国民政府和官僚资本的搜刮。

3.国民经济恢复的措施

面对这样的经济状况,新中国成立后,中共中央采取了一系列措施恢复和发展国民经济。主要措施如下:

(1)没收官僚资本,建立国营经济

四大家族的官僚资本占资本主义经济80%以上的资本,控制了轻工业、重工业、交通运输业和贸易,与帝国主义在华企业掌握着国民经济的命脉。人民要掌握政权,就必须掌握国家的经济命脉。因此,随着解放战争的推进,新中国开始没收官僚资本,还接收了帝国主义的在华企业。接着,人民政府又对没收的官僚资本企业进行了民主改革和生产改革,使这些企业成为新型的社会主义国营企业。这样,人民政府就掌握了新中国的经济命脉。

(2)打击投机倒把,稳定物价

指导学生阅读课本l4一15页小字部分第2段中关于稳定物价的内容,回答稳定物价的办法,教师指出其结果.

在新中国建立不到半年的时间里,把连续l2年物价飞涨的局面稳定下来,这简直是一个奇迹。毛主席高度评价:物价稳定的意义不在淮海战役的胜利之下。

(3)统一财政经济,实现国家财政收支平衡

新中国成立初期,不仅物资奇缺,财政十分困难,而且财经制度也十分}昆乱,中央只抓了统一支出而未抓住统一收入,中央财政因此出现了大量赤字,为此中央政府在1950年召开了财经会议,会议决定统一全国财政收入,统一全国物资调度,统一全国现金管理,使国家有了调整整个国民经济的实力。

(4)合理调整现有工商业

在稳定物价的战斗中,那些依靠投机倒把的厂商停业倒闭。于是国家对工商业进行了调整,即对于民族资本主义工业企业采取加工订货、国家供给原料和收购成品,以维护和发展社会需要的工业品,并克服它们的无政府状态。对于私营商业,国家在价格和营业范围方面给以活动余地,使其在国营经济领导下为城乡交流、内外交流服务。人民政府的这些政策使资本主义工商业得到迅速发展。因此,这一时期是资本主义发展的“黄金时代”。

(5)大量节俭国家机构所需经费。

4.国民经济恢复的意义

上述五项措施的实施取得了良好的效果。到1952年底,工农业生产总值超过历史最高水平,国家财政经济状况取得根本好转,人民生活普遍得到改善,为国家开始进行大规模有计划的经济建设准备了基础条件。

小结:

土地改革实现了农民梦寐以求的“耕者有其田”的愿望。放眼中国,如何在民生问题中体现以人为本的原则,是老百姓既关心又期盼的大事,同时也是各级政府和全社会逐步达成的一个共识。国民经济的恢复为新中国的国家建设打下了物质基础。一个崭新的国家和一个美好的未来展现在人民面前,事实证明中国共产党的选择是正确的,我们要紧紧团结在党的周围,服从党的领导,积极为国家的建设和发展贡献力量。

板书设计

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立与巩固

- 第1课 中国人民站起来了

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革与国民经济的恢复

- 第二单元 向社会主义社会过渡

- 第4课 社会主义工业化的起步

- 第5课 三大改造与社会主义制度的建立

- 第6课 新中国的政治制度建设

- 第7课 独立自主的新中国外交

- 第三单元 艰辛探索与建设成就

- 第8课 全面建设社会主义的艰辛探索

- 第9课 建设成就与科技进步

- 第10课 艰苦创业与一心奉献的时代精神

- 第11课 屹立于世界民族之林

- 第四单元 建设中国特色社会主义道路的开拓

- 第12课 伟大的历史转折

- 第13课 改革的不断深化

- 第14课 对外开放的新局面

- 第15课 国计民生的改善

- 第16课 “一国两制”与香港、澳门回归祖国

- 第17课 推进祖国和平统一的历史进程

- 第18课 新时期的外交

- 第五单元 实现中华民族伟大复兴

- 第19课 中国特色社会主义理论体系

- 第21课 新起点与新挑战