第3课 论握手 课件

图片预览

文档简介

课件47张PPT。第3课 论握手第一单元 体验情感预读先学 ——读文本内容,学基础知常识精读研析 ——读课文题点,析思路明答案内容索引多读厚积 ——读素材美文,积素养提技能预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识一、音正形准语言知识积累1.给下列加颜色的字注音

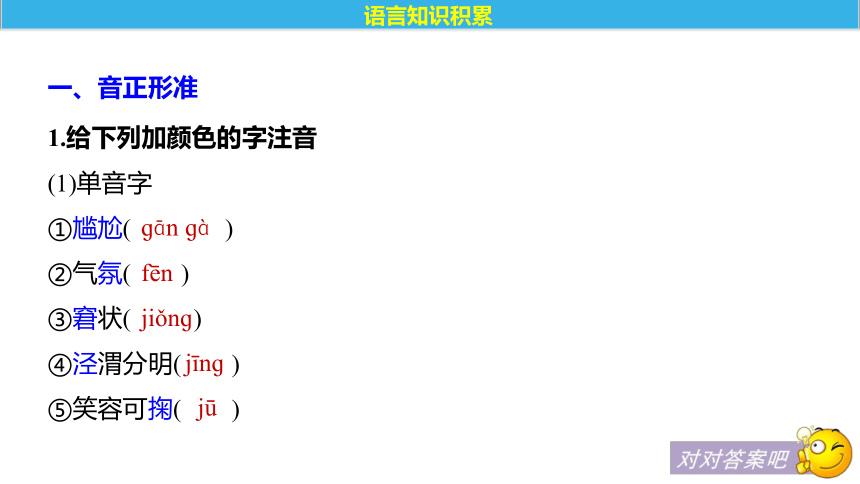

(1)单音字

①尴尬( )

②气氛( )

③窘状( )

④泾渭分明( )

⑤笑容可掬( )ɡān ɡà

fēn

jiǒnɡ

jīnɡ

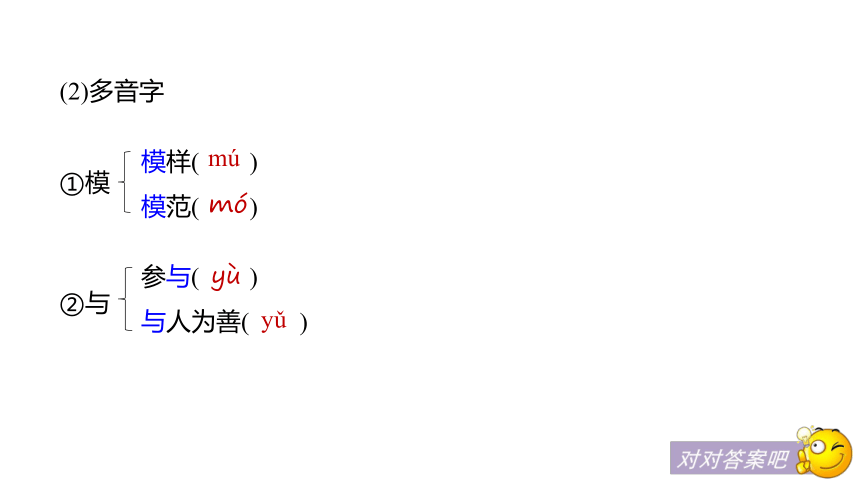

jū(2)多音字①模模样( )

模范( )②与参与( )

与人为善( )mú

móyù

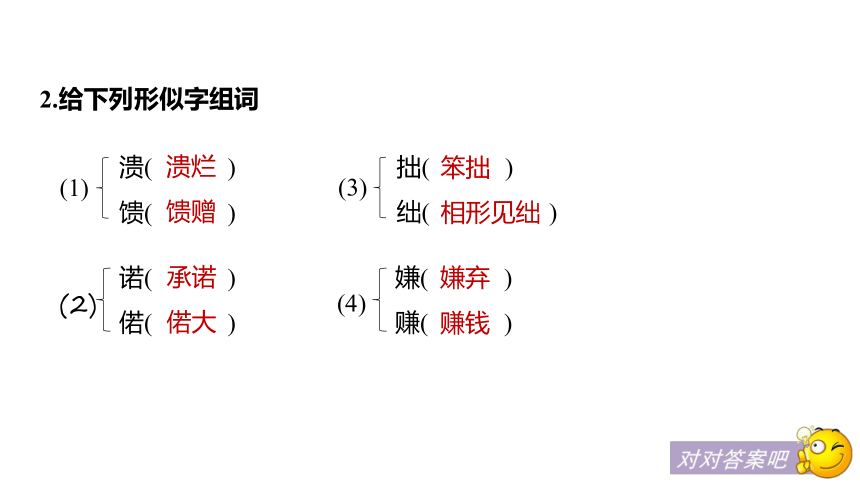

yǔ(1)溃( )

馈( )(2)诺( )

偌( )(3)拙( )

绌( )(4)嫌( )

赚( )溃烂

馈赠承诺

偌大笨拙

相形见绌 嫌弃

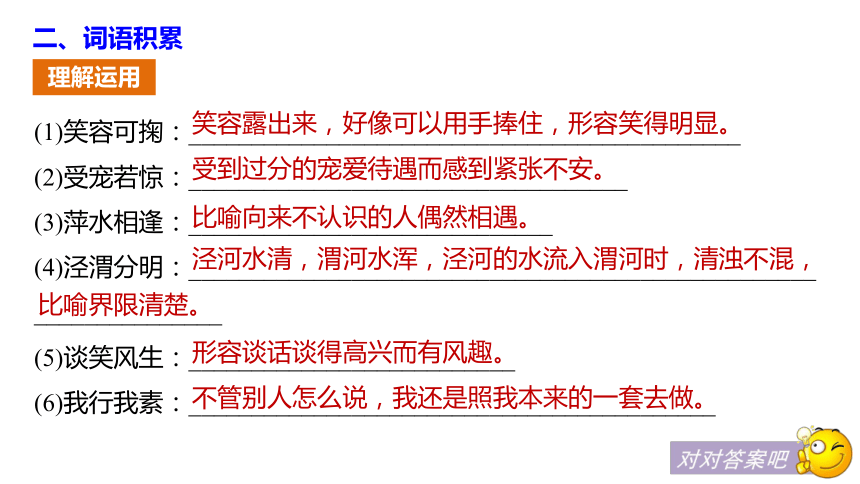

赚钱2.给下列形似字组词(1)笑容可掬:____________________________________________

(2)受宠若惊:___________________________________

(3)萍水相逢:_____________________________

(4)泾渭分明:__________________________________________________

_______________

(5)谈笑风生:__________________________

(6)我行我素:__________________________________________理解运用二、词语积累笑容露出来,好像可以用手捧住,形容笑得明显。受到过分的宠爱待遇而感到紧张不安。比喻向来不认识的人偶然相遇。泾河水清,渭河水浑,泾河的水流入渭河时,清浊不混,比喻界限清楚。形容谈话谈得高兴而有风趣。不管别人怎么说,我还是照我本来的一套去做。判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

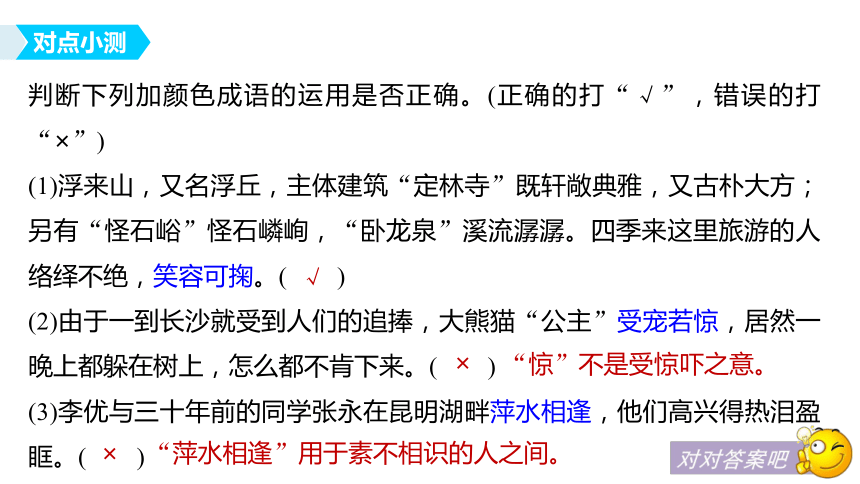

(1)浮来山,又名浮丘,主体建筑“定林寺”既轩敞典雅,又古朴大方;另有“怪石峪”怪石嶙峋,“卧龙泉”溪流潺潺。四季来这里旅游的人络绎不绝,笑容可掬。( )

(2)由于一到长沙就受到人们的追捧,大熊猫“公主”受宠若惊,居然一晚上都躲在树上,怎么都不肯下来。( )

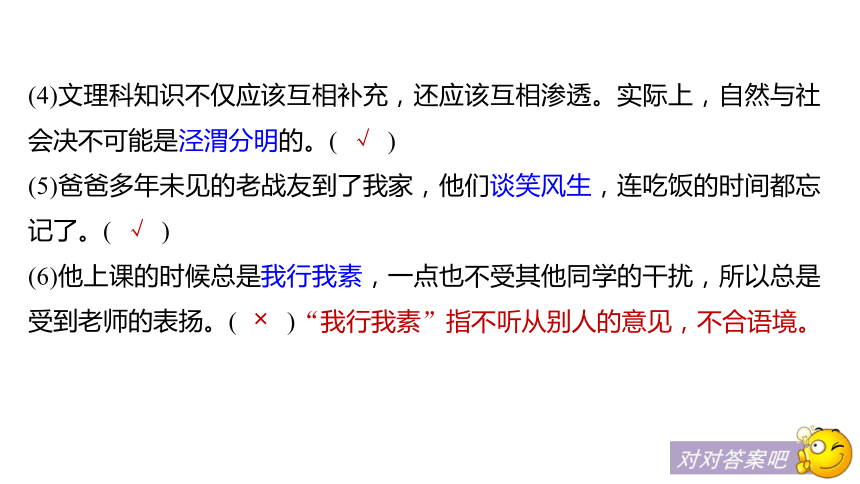

(3)李优与三十年前的同学张永在昆明湖畔萍水相逢,他们高兴得热泪盈眶。( )√ד惊”不是受惊吓之意。ד萍水相逢”用于素不相识的人之间。(4)文理科知识不仅应该互相补充,还应该互相渗透。实际上,自然与社会决不可能是泾渭分明的。( )

(5)爸爸多年未见的老战友到了我家,他们谈笑风生,连吃饭的时间都忘记了。( )

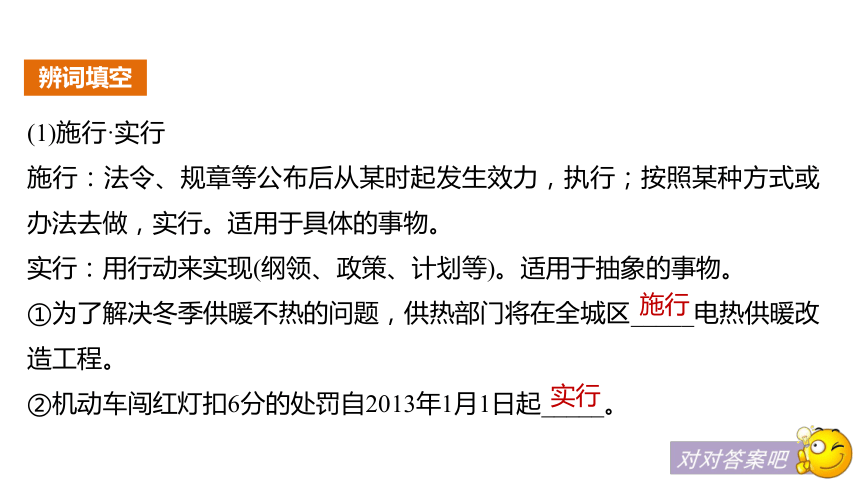

(6)他上课的时候总是我行我素,一点也不受其他同学的干扰,所以总是受到老师的表扬。( )√ √“我行我素”指不听从别人的意见,不合语境。×(1)施行·实行

施行:法令、规章等公布后从某时起发生效力,执行;按照某种方式或办法去做,实行。适用于具体的事物。

实行:用行动来实现(纲领、政策、计划等)。适用于抽象的事物。

①为了解决冬季供暖不热的问题,供热部门将在全城区_____电热供暖改造工程。

②机动车闯红灯扣6分的处罚自2013年1月1日起_____。施行实行辨词填空(2)荣幸·荣耀

荣幸:光荣而幸运。交往中的敬辞,表示客气。

荣耀:光荣。侧重心理表现。

①能参加这次盛大的会议,我不胜_____之至。

②考上清华大学,那是全村的_____,值得庆贺。荣幸荣耀与“礼仪”相关的名句

1.不学礼,无以立。——孔子

2.非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。——孔子

3.礼者,人道之极也。——荀子

4.人无礼则不生,事无礼则不成,国无礼则不宁。——荀子

5.礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣。——《左传》三、名言警句一、作者简介文本常识积累莱·亨特(1784—1859),英国评论家、散文家和诗人。议论文

议论文是作者对某个问题或某件事进行分析、评论,表明自己的观点、立场、态度、看法和主张的一种文体。

议论文的三个要素:论点、论据、论证。

论据就是证明论点的材料、依据。类型有:①事实论据,可以是具体的事例、概括的事实、统计数字、亲身经历、感受等;②理论论据,可以是前人的经典著作、至理名言,民间的谚语和俗语以及科学上的公理、规律等等。二、文体知识论证就是用论据来证明论点的过程。常用的论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、引用论证等。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.理解课文内容,明确作者阐述的关于“握手”的观点。

2.品悟对比论证在议论中的作用。课堂导语

“万人丛中一握手,使我衣袖三年香。”龚自珍的这句名言,生动地诠释了友情的感人力量,道出了“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”的内涵。古往今来,人们的思想情感其实都是相通的。茫茫人海中,注定有我们苦苦寻找的知己,也必定存在着和我们只有一面之缘、擦肩而过的朋友。握手,这个看似平常的动作,却包含着丰富的内容:“执子之手,与子偕老”,这是有情人之间的盟誓;“握手言欢”“握手言和”,这是情感回归的表示。但更多的情况下,握手仅是一个交往的礼节,它意味着沟通、理解、容纳、信任,抑或是期待、歉疚……脉络梳理论

握

手列举两种失态表现无论亲疏,不分场合,见手即握

唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定明确观点,举例论证握手的必要性和不握手的根源

(道理论证)

列举两位先生,论证握手的重要性

(对比论证)下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.与人热情握手的人,热情出自真诚,所以能够创造一种和睦的气氛。

B.唯诺谦卑的人与人握手,手欲伸欲缩,有的是因为手指发炎溃烂,羞于

现丑。

C.热情与人握手的人,对人热情有加,即使是萍水相逢的人,见面也像是

与远道而来的老朋友相见,十分亲热。

D.与唯诺谦卑之人握手,就像是对人施行恶作剧一样困难可怕。

E.与唯诺谦卑之人握手,是否要摇动一番,何时松手都要仔细想想。整体感知√√解析答案解析 A项原文是“握手时的热情并非全然出自真诚”。

B项原文是运用比喻,形容唯诺谦卑的人与人握手的情形,并非真的说其手指发炎溃烂。

D项“就像是对人施行恶作剧一样”错,应是唯诺谦卑之人像怕别人对他施行恶作剧。答案 作者首先指出生活中两种握手的失态,一是热情的握手,一是唯诺谦卑的握手;然后提出对这两种握手的看法,明确提出“我倒更倾向于与人热情握手”“热情友善应当被奉为至理”等观点,并进行了具体阐述;最后以两位先生握手的变化为例,进一步阐述自己的观点。1.作者是怎样围绕“握手”展开议论的?课堂互动 答案2.本文议论了哪几种握手的情形?联系实际生活,说说哪一种情形出现的比较多,为什么? 答案答案 三种情形:无论亲疏,不分场合,见手即握;唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定;自视清高,姿态傲岸,视己手若金玉。

第一种出现的比较多。因为握手是人们日常交际中不可或缺的礼节,是人们交往的开端,因此一般人把握手看得比较重要;但是由于一些人把握不住分寸,往往出现过分热情的尴尬场面。3.阅读全文,按照表格提示填写相关内容。 答案答案 4.细读最后一段,指出那两位先生在握手礼节方面有什么共同点和变化,并分析他们在心态及结局上的差别。 答案答案 共同点:自视清高,姿态傲岸,视己手若金玉;极少与人握手,即使与人相握亦冷淡无味。

变化:其中一位转变了看法,意识到握手的重要性,握手频频,热情亲切;另一位则举止丝毫未改,我行我素,旁若无人。

心态:一个随和,知错就改;另一个固执,姿态冷傲。

结局:改变者得以变迁,冷傲者为其所激。5.课文最后一段运用了哪些对比论证?请结合课文具体分析一下。答案 (1)其中一位先生对“握手”的前后态度变化的对比。

(2)两位先生对“握手”的不同态度的对比。

(3)能否重视“握手”导致的结果的对比。 答案“握手”作为现代社会生活中的一种常见礼节,似乎人人都会,天天用到,作者却从中发现有两种失态的握手方式:一是无论亲疏,不分场合,见手即握;二是在某些社交场合,一些人唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定,该握不握。有人认为第一种是失态的表现,但第二种不应该视为“失态”。你认为呢?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (观点一)第二种不是“失态”,是拘谨的表现,可能是由于不适应当时的场合,或者自己的身份地位使然。如果到一个陌生场合就自来熟,不管三七二十一,就与别人贸然握手,这才是失态的。

(观点二)我不赞同这一看法。第一种握手虽然有些过于热情,但毕竟能和睦气氛。能和睦气氛的握手就是积极的,值得肯定的,说其“失态”就太过了。第二种握手严重影响气氛,别人与你握手,你不去积极回应,这是极不礼貌的,这才是失态的行为。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能诚然,握手时的热情并非全然出自真诚,但它至少创造了和睦的气氛。……况且就待人接物而言,热情友善应当被奉为至理。素材运用一、课本素材点击文本握手是一种礼仪,不用说话就能显示出热情、友好的待人之道,如果应用得当,它能进一步增添别人对你的信赖感。礼仪是人际交往中的行为规范,所以在比较正规的场合,谁先伸手是有标准做法的。两个人同时伸手在操作上概率不高,总有一个发起者。当然,有的时候我们自己也别和他人太较真,如果有人并不知道规范的礼仪而先伸手了,你也没必要端架子,握下手表示一下热情、友善也并无大碍。真正懂得社交礼仪的人还是强调平等和尊重的基本原则的。在礼仪之上,平等和尊重要比规范更加重要。

(高考作文《礼仪,交际的桥梁》)运用示例广州市民回忆与李克强握手一刻

1月5日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强来到广州南沙新区考察。在南沙政务服务中心,李克强详细地了解了目前市民的许多民生问题。8日,记者回访了当日见到总理的市民,他们依然激动不已。

5日11时许,阿浩和家人正在南沙政务服务中心办理房产证,李克强总理来到他们面前,“我一抬头,认出是李克强总理,他面带笑容,先跟我们打声招呼,主动跟我们握手。我当时愣了一下,以前都是在电视、报纸上看到总理,没想到可以‘零距离’跟总理握手,当时太激动了,脑袋一片空白”。二、课外素材据阿浩回忆,总理跟他们三人握手后,还主动和他们寒暄起来,并详细询问了现在农村关于医疗、保险、养老等与市民生活息息相关的事。

“总理很关心民生问题,问的问题都很贴近生活。我告诉总理,我们现在日子过得还不错,因为国家政策好。”阿浩说。听到这里,李克强微微一笑。

在短暂的停留后,李克强与阿浩等人握手道别。

李克强走出政务中心门口时,很多市民都围上来,争先向总理问好,并纷纷举起手机拍照,李克强和蔼可亲地与市民一一握手。【选材感言】一个大国的总理,在百忙之中来到百姓中间,直接和百姓交流,丝毫没有总理的架子,也没给人以距离感。事情虽不大,却正是我们党能够和群众同呼吸共命运的一个具体体现。正是因为共和国的历任总理都与群众心连心,党的事业才能够获得人民的支持,中国的各项事业才能够持续快速地向前发展。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中? 美文深读核心亮点:拟题、点题(三)作文命题:阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

英国诗人莱·亨特在《论握手》一文中提到了两种不得体的握手方式,其中一种人唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定,好像是手指发炎溃烂,羞于献丑。这种不得体的握手其实是一种不自信的表现。在人际交往中,在各种活动中,我们都要增强自己的自信心。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不得抄袭。渠清如许(1)(2)

①你曾极度自信,我引以为荣的华夏文化!

②你的一袭长衫,历经千载风尘,坚守着“谦谦君子”的信念,履行着“非礼勿动”的公约,终赢得“礼仪之邦”的声誉!然而有一天,鲁迅先生以尖刻的语调,讲述了一幕闹剧:电车里,几个儒生谦和有礼,为一个空位揖首相让。[先读佳作][思悟亮点]1.精准拟题

(1)本文题目化用朱熹的诗句,请予以具体说明。提示 化用了朱熹《观书有感》中的两句诗“问渠那得清如许,为有源头活水来”。提示提示提示 题目“渠清如许”是为了说明“清如许”的原因,那就是有“源头活水”。面对话题“自信”,作者跳出思维的窠臼,想到的是“华夏文化”既不能“过分自信”,也不能“盲目追随他人”,立意比较周密、严谨。(2)结合全文分析题目的含义以及文章的立意。③开车时,这些依旧站立的“君子”在谦让中摔倒。鲁迅的指责,刺中了千百年不曾治愈的沉疴!

④你的一纸锦绣,唱出过“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”的缠绵,吟出过“今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月”的悲凄,终熏陶出精通音律、擅长书画的后主,断送了一国江山。直到有一天,苏轼的“大江东去”扑面而来,洗涤了词曲中酸涩的腐朽,开辟了雄浑豪迈的新天地。这才是华夏摄人心魄的大气。⑤你的精美八股,沿袭数朝,淘出精英无数。他们满腹经纶,妙笔生花。面对前来朝拜的洋人,他们以“异类”相待;面对精良的炮舰,他们不屑一顾。终于有一天,喷火的枪炮击落了他们的花翎,这才生出“洋务救国”的念头。近代的耻辱,在无上的自信里拉开了帷幕。

⑥近乎固执的坚持,近乎盲目的壅塞,使你在近代落伍,所以,汲取教训的你广开言路,以海纳百川的大度接纳着各式外来文化——(3)⑦你粗暴地推倒有着百年历史的老屋,粗大的柱子里露出鲜红的檀木。一位老人颓然蹲下,用手抚摸着花纹精致的砖瓦,用哽咽的语调讲述着关于老屋的故事——和历史一样绵长,和画檐一样精美的故事。你的勇气,是否来自于一张有着“现代化”标题的城市规划图?⑧你坚决地将发黄的古籍投入烈火,似乎要焚烧掉这百年的耻辱;你取下黑山白水的丹青,换成印刷考究的广告;你合上沉重的史书,转而品玩通俗易懂的白话文。所以,孩子们不知“孔融让梨”的典故,愈加骄纵,愈加顽劣。你的取舍,是否源于一张有着“现代化”标题的参考说明?

⑨你仍然错了。(3)⑩先贤朱熹有诗云:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”一种文化若要有长久的生命力,就必得吐故纳新;一种文化若要延绵不绝,更需要坚守自己。(3)

?过分相信自我使你腐朽,盲目追随他人使你迷失。渠清如许,我深爱的华夏文化,在与外界的交流中,你能否清澈如许,流淌依旧呢?(3)提示 文章①~⑤段说明中国文化曾极度自信后,在第⑥段中说明过分的自信使中国落伍,从而引起下文所说的“盲目追随他人”的做法。

第⑨段只有一句话:“你仍然错了。”非常简洁地否定了“盲目自信”与“盲目追随他人”的两种错误做法。

第⑩段回扣文章题目,指出正确的做法。

第?段水到渠成地亮出观点,并以问句作结,引人思索。提示2.巧妙点题

(3)文章是如何巧妙点题的?本课结束

(1)单音字

①尴尬( )

②气氛( )

③窘状( )

④泾渭分明( )

⑤笑容可掬( )ɡān ɡà

fēn

jiǒnɡ

jīnɡ

jū(2)多音字①模模样( )

模范( )②与参与( )

与人为善( )mú

móyù

yǔ(1)溃( )

馈( )(2)诺( )

偌( )(3)拙( )

绌( )(4)嫌( )

赚( )溃烂

馈赠承诺

偌大笨拙

相形见绌 嫌弃

赚钱2.给下列形似字组词(1)笑容可掬:____________________________________________

(2)受宠若惊:___________________________________

(3)萍水相逢:_____________________________

(4)泾渭分明:__________________________________________________

_______________

(5)谈笑风生:__________________________

(6)我行我素:__________________________________________理解运用二、词语积累笑容露出来,好像可以用手捧住,形容笑得明显。受到过分的宠爱待遇而感到紧张不安。比喻向来不认识的人偶然相遇。泾河水清,渭河水浑,泾河的水流入渭河时,清浊不混,比喻界限清楚。形容谈话谈得高兴而有风趣。不管别人怎么说,我还是照我本来的一套去做。判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)浮来山,又名浮丘,主体建筑“定林寺”既轩敞典雅,又古朴大方;另有“怪石峪”怪石嶙峋,“卧龙泉”溪流潺潺。四季来这里旅游的人络绎不绝,笑容可掬。( )

(2)由于一到长沙就受到人们的追捧,大熊猫“公主”受宠若惊,居然一晚上都躲在树上,怎么都不肯下来。( )

(3)李优与三十年前的同学张永在昆明湖畔萍水相逢,他们高兴得热泪盈眶。( )√ד惊”不是受惊吓之意。ד萍水相逢”用于素不相识的人之间。(4)文理科知识不仅应该互相补充,还应该互相渗透。实际上,自然与社会决不可能是泾渭分明的。( )

(5)爸爸多年未见的老战友到了我家,他们谈笑风生,连吃饭的时间都忘记了。( )

(6)他上课的时候总是我行我素,一点也不受其他同学的干扰,所以总是受到老师的表扬。( )√ √“我行我素”指不听从别人的意见,不合语境。×(1)施行·实行

施行:法令、规章等公布后从某时起发生效力,执行;按照某种方式或办法去做,实行。适用于具体的事物。

实行:用行动来实现(纲领、政策、计划等)。适用于抽象的事物。

①为了解决冬季供暖不热的问题,供热部门将在全城区_____电热供暖改造工程。

②机动车闯红灯扣6分的处罚自2013年1月1日起_____。施行实行辨词填空(2)荣幸·荣耀

荣幸:光荣而幸运。交往中的敬辞,表示客气。

荣耀:光荣。侧重心理表现。

①能参加这次盛大的会议,我不胜_____之至。

②考上清华大学,那是全村的_____,值得庆贺。荣幸荣耀与“礼仪”相关的名句

1.不学礼,无以立。——孔子

2.非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。——孔子

3.礼者,人道之极也。——荀子

4.人无礼则不生,事无礼则不成,国无礼则不宁。——荀子

5.礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣。——《左传》三、名言警句一、作者简介文本常识积累莱·亨特(1784—1859),英国评论家、散文家和诗人。议论文

议论文是作者对某个问题或某件事进行分析、评论,表明自己的观点、立场、态度、看法和主张的一种文体。

议论文的三个要素:论点、论据、论证。

论据就是证明论点的材料、依据。类型有:①事实论据,可以是具体的事例、概括的事实、统计数字、亲身经历、感受等;②理论论据,可以是前人的经典著作、至理名言,民间的谚语和俗语以及科学上的公理、规律等等。二、文体知识论证就是用论据来证明论点的过程。常用的论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、引用论证等。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.理解课文内容,明确作者阐述的关于“握手”的观点。

2.品悟对比论证在议论中的作用。课堂导语

“万人丛中一握手,使我衣袖三年香。”龚自珍的这句名言,生动地诠释了友情的感人力量,道出了“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”的内涵。古往今来,人们的思想情感其实都是相通的。茫茫人海中,注定有我们苦苦寻找的知己,也必定存在着和我们只有一面之缘、擦肩而过的朋友。握手,这个看似平常的动作,却包含着丰富的内容:“执子之手,与子偕老”,这是有情人之间的盟誓;“握手言欢”“握手言和”,这是情感回归的表示。但更多的情况下,握手仅是一个交往的礼节,它意味着沟通、理解、容纳、信任,抑或是期待、歉疚……脉络梳理论

握

手列举两种失态表现无论亲疏,不分场合,见手即握

唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定明确观点,举例论证握手的必要性和不握手的根源

(道理论证)

列举两位先生,论证握手的重要性

(对比论证)下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.与人热情握手的人,热情出自真诚,所以能够创造一种和睦的气氛。

B.唯诺谦卑的人与人握手,手欲伸欲缩,有的是因为手指发炎溃烂,羞于

现丑。

C.热情与人握手的人,对人热情有加,即使是萍水相逢的人,见面也像是

与远道而来的老朋友相见,十分亲热。

D.与唯诺谦卑之人握手,就像是对人施行恶作剧一样困难可怕。

E.与唯诺谦卑之人握手,是否要摇动一番,何时松手都要仔细想想。整体感知√√解析答案解析 A项原文是“握手时的热情并非全然出自真诚”。

B项原文是运用比喻,形容唯诺谦卑的人与人握手的情形,并非真的说其手指发炎溃烂。

D项“就像是对人施行恶作剧一样”错,应是唯诺谦卑之人像怕别人对他施行恶作剧。答案 作者首先指出生活中两种握手的失态,一是热情的握手,一是唯诺谦卑的握手;然后提出对这两种握手的看法,明确提出“我倒更倾向于与人热情握手”“热情友善应当被奉为至理”等观点,并进行了具体阐述;最后以两位先生握手的变化为例,进一步阐述自己的观点。1.作者是怎样围绕“握手”展开议论的?课堂互动 答案2.本文议论了哪几种握手的情形?联系实际生活,说说哪一种情形出现的比较多,为什么? 答案答案 三种情形:无论亲疏,不分场合,见手即握;唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定;自视清高,姿态傲岸,视己手若金玉。

第一种出现的比较多。因为握手是人们日常交际中不可或缺的礼节,是人们交往的开端,因此一般人把握手看得比较重要;但是由于一些人把握不住分寸,往往出现过分热情的尴尬场面。3.阅读全文,按照表格提示填写相关内容。 答案答案 4.细读最后一段,指出那两位先生在握手礼节方面有什么共同点和变化,并分析他们在心态及结局上的差别。 答案答案 共同点:自视清高,姿态傲岸,视己手若金玉;极少与人握手,即使与人相握亦冷淡无味。

变化:其中一位转变了看法,意识到握手的重要性,握手频频,热情亲切;另一位则举止丝毫未改,我行我素,旁若无人。

心态:一个随和,知错就改;另一个固执,姿态冷傲。

结局:改变者得以变迁,冷傲者为其所激。5.课文最后一段运用了哪些对比论证?请结合课文具体分析一下。答案 (1)其中一位先生对“握手”的前后态度变化的对比。

(2)两位先生对“握手”的不同态度的对比。

(3)能否重视“握手”导致的结果的对比。 答案“握手”作为现代社会生活中的一种常见礼节,似乎人人都会,天天用到,作者却从中发现有两种失态的握手方式:一是无论亲疏,不分场合,见手即握;二是在某些社交场合,一些人唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定,该握不握。有人认为第一种是失态的表现,但第二种不应该视为“失态”。你认为呢?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (观点一)第二种不是“失态”,是拘谨的表现,可能是由于不适应当时的场合,或者自己的身份地位使然。如果到一个陌生场合就自来熟,不管三七二十一,就与别人贸然握手,这才是失态的。

(观点二)我不赞同这一看法。第一种握手虽然有些过于热情,但毕竟能和睦气氛。能和睦气氛的握手就是积极的,值得肯定的,说其“失态”就太过了。第二种握手严重影响气氛,别人与你握手,你不去积极回应,这是极不礼貌的,这才是失态的行为。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能诚然,握手时的热情并非全然出自真诚,但它至少创造了和睦的气氛。……况且就待人接物而言,热情友善应当被奉为至理。素材运用一、课本素材点击文本握手是一种礼仪,不用说话就能显示出热情、友好的待人之道,如果应用得当,它能进一步增添别人对你的信赖感。礼仪是人际交往中的行为规范,所以在比较正规的场合,谁先伸手是有标准做法的。两个人同时伸手在操作上概率不高,总有一个发起者。当然,有的时候我们自己也别和他人太较真,如果有人并不知道规范的礼仪而先伸手了,你也没必要端架子,握下手表示一下热情、友善也并无大碍。真正懂得社交礼仪的人还是强调平等和尊重的基本原则的。在礼仪之上,平等和尊重要比规范更加重要。

(高考作文《礼仪,交际的桥梁》)运用示例广州市民回忆与李克强握手一刻

1月5日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强来到广州南沙新区考察。在南沙政务服务中心,李克强详细地了解了目前市民的许多民生问题。8日,记者回访了当日见到总理的市民,他们依然激动不已。

5日11时许,阿浩和家人正在南沙政务服务中心办理房产证,李克强总理来到他们面前,“我一抬头,认出是李克强总理,他面带笑容,先跟我们打声招呼,主动跟我们握手。我当时愣了一下,以前都是在电视、报纸上看到总理,没想到可以‘零距离’跟总理握手,当时太激动了,脑袋一片空白”。二、课外素材据阿浩回忆,总理跟他们三人握手后,还主动和他们寒暄起来,并详细询问了现在农村关于医疗、保险、养老等与市民生活息息相关的事。

“总理很关心民生问题,问的问题都很贴近生活。我告诉总理,我们现在日子过得还不错,因为国家政策好。”阿浩说。听到这里,李克强微微一笑。

在短暂的停留后,李克强与阿浩等人握手道别。

李克强走出政务中心门口时,很多市民都围上来,争先向总理问好,并纷纷举起手机拍照,李克强和蔼可亲地与市民一一握手。【选材感言】一个大国的总理,在百忙之中来到百姓中间,直接和百姓交流,丝毫没有总理的架子,也没给人以距离感。事情虽不大,却正是我们党能够和群众同呼吸共命运的一个具体体现。正是因为共和国的历任总理都与群众心连心,党的事业才能够获得人民的支持,中国的各项事业才能够持续快速地向前发展。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中? 美文深读核心亮点:拟题、点题(三)作文命题:阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

英国诗人莱·亨特在《论握手》一文中提到了两种不得体的握手方式,其中一种人唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定,好像是手指发炎溃烂,羞于献丑。这种不得体的握手其实是一种不自信的表现。在人际交往中,在各种活动中,我们都要增强自己的自信心。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不得抄袭。渠清如许(1)(2)

①你曾极度自信,我引以为荣的华夏文化!

②你的一袭长衫,历经千载风尘,坚守着“谦谦君子”的信念,履行着“非礼勿动”的公约,终赢得“礼仪之邦”的声誉!然而有一天,鲁迅先生以尖刻的语调,讲述了一幕闹剧:电车里,几个儒生谦和有礼,为一个空位揖首相让。[先读佳作][思悟亮点]1.精准拟题

(1)本文题目化用朱熹的诗句,请予以具体说明。提示 化用了朱熹《观书有感》中的两句诗“问渠那得清如许,为有源头活水来”。提示提示提示 题目“渠清如许”是为了说明“清如许”的原因,那就是有“源头活水”。面对话题“自信”,作者跳出思维的窠臼,想到的是“华夏文化”既不能“过分自信”,也不能“盲目追随他人”,立意比较周密、严谨。(2)结合全文分析题目的含义以及文章的立意。③开车时,这些依旧站立的“君子”在谦让中摔倒。鲁迅的指责,刺中了千百年不曾治愈的沉疴!

④你的一纸锦绣,唱出过“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”的缠绵,吟出过“今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月”的悲凄,终熏陶出精通音律、擅长书画的后主,断送了一国江山。直到有一天,苏轼的“大江东去”扑面而来,洗涤了词曲中酸涩的腐朽,开辟了雄浑豪迈的新天地。这才是华夏摄人心魄的大气。⑤你的精美八股,沿袭数朝,淘出精英无数。他们满腹经纶,妙笔生花。面对前来朝拜的洋人,他们以“异类”相待;面对精良的炮舰,他们不屑一顾。终于有一天,喷火的枪炮击落了他们的花翎,这才生出“洋务救国”的念头。近代的耻辱,在无上的自信里拉开了帷幕。

⑥近乎固执的坚持,近乎盲目的壅塞,使你在近代落伍,所以,汲取教训的你广开言路,以海纳百川的大度接纳着各式外来文化——(3)⑦你粗暴地推倒有着百年历史的老屋,粗大的柱子里露出鲜红的檀木。一位老人颓然蹲下,用手抚摸着花纹精致的砖瓦,用哽咽的语调讲述着关于老屋的故事——和历史一样绵长,和画檐一样精美的故事。你的勇气,是否来自于一张有着“现代化”标题的城市规划图?⑧你坚决地将发黄的古籍投入烈火,似乎要焚烧掉这百年的耻辱;你取下黑山白水的丹青,换成印刷考究的广告;你合上沉重的史书,转而品玩通俗易懂的白话文。所以,孩子们不知“孔融让梨”的典故,愈加骄纵,愈加顽劣。你的取舍,是否源于一张有着“现代化”标题的参考说明?

⑨你仍然错了。(3)⑩先贤朱熹有诗云:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”一种文化若要有长久的生命力,就必得吐故纳新;一种文化若要延绵不绝,更需要坚守自己。(3)

?过分相信自我使你腐朽,盲目追随他人使你迷失。渠清如许,我深爱的华夏文化,在与外界的交流中,你能否清澈如许,流淌依旧呢?(3)提示 文章①~⑤段说明中国文化曾极度自信后,在第⑥段中说明过分的自信使中国落伍,从而引起下文所说的“盲目追随他人”的做法。

第⑨段只有一句话:“你仍然错了。”非常简洁地否定了“盲目自信”与“盲目追随他人”的两种错误做法。

第⑩段回扣文章题目,指出正确的做法。

第?段水到渠成地亮出观点,并以问句作结,引人思索。提示2.巧妙点题

(3)文章是如何巧妙点题的?本课结束