第12课 长亭送别 课件

图片预览

文档简介

课件51张PPT。第三单元 戏剧第12课 长亭送别内容索引预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识语言知识积累1.音正形准

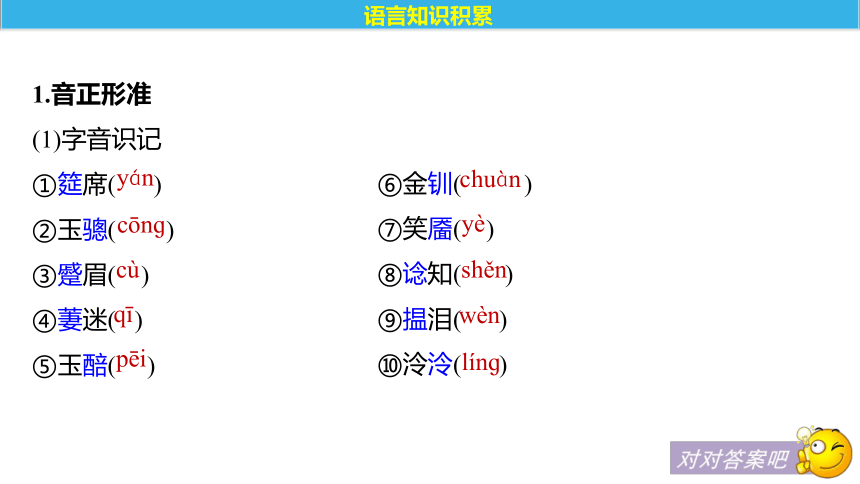

(1)字音识记

①筵席( )

②玉骢( )

③蹙眉( )

④萋迷( )

⑤玉醅( )yáncōnɡcù⑥金钏( )

⑦笑靥( )

⑧谂知( )

⑨揾泪( )

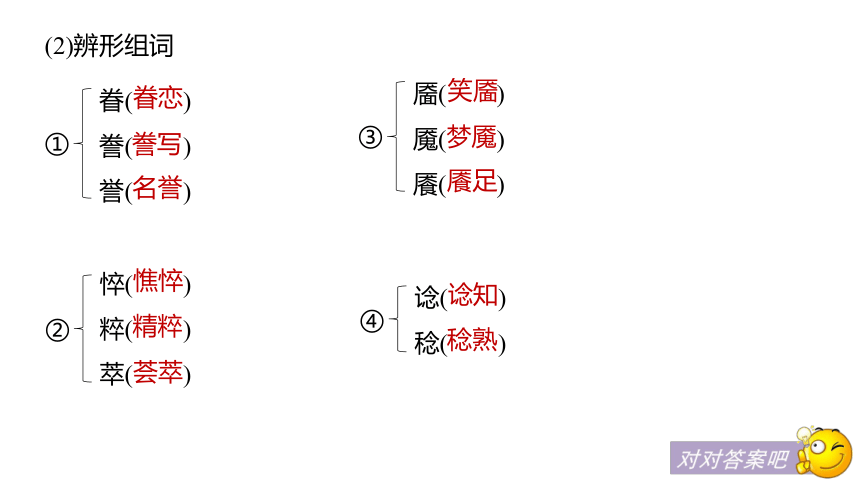

⑩泠泠( )chuànyèshěnqīwènpēilínɡ(2)辨形组词①眷( )

誊( )

誉( )眷恋誊写②悴( )

粹( )

萃( )憔悴精粹名誉荟萃③靥( )

魇( )

餍( )笑靥梦魇④谂( )

稔( )谂知稔熟餍足2.词语积累

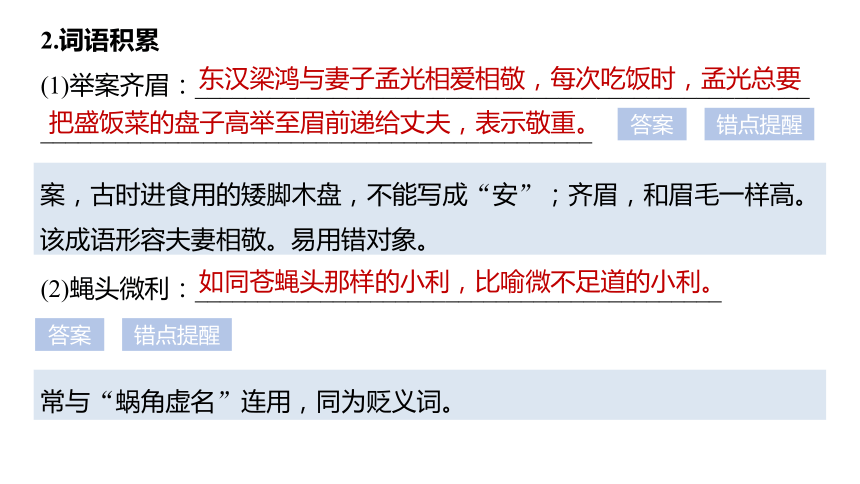

(1)举案齐眉:_________________________________________________

____________________________________________东汉梁鸿与妻子孟光相爱相敬,每次吃饭时,孟光总要把盛饭菜的盘子高举至眉前递给丈夫,表示敬重。答案错点提醒案,古时进食用的矮脚木盘,不能写成“安”;齐眉,和眉毛一样高。该成语形容夫妻相敬。易用错对象。(2)蝇头微利:__________________________________________如同苍蝇头那样的小利,比喻微不足道的小利。答案错点提醒常与“蜗角虚名”连用,同为贬义词。(3)劳燕分飞:_______________________________________________伯劳、燕子各飞东西。后借喻人的离散(多用于夫妻)。答案错点提醒“劳”指伯劳鸟,“燕”指燕子;“分飞”指一只往这边飞,另一只往那边飞,是“分开”、“分手”的“分”,不可写作“纷飞”。跟“分道扬镳”相近,但“劳燕分飞”更强调“走到一起只是偶然,分开才是必然”这层意思。(4)杯盘狼藉:______________________________________________

(5)司马青衫:_________________________________________________

________________杯盘等放得乱七八糟,形容宴饮后桌上凌乱的样子。答案错点提醒司马,古代官职名,唐代诗人白居易曾贬官为江州司马,在船上听歌伎演奏琵琶,泪湿青衫。比喻因遭遇相似而同情、感伤。出自白居易的《琵琶行》:“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”答案司马的衣衫为泪水所湿。形容极度悲伤。比喻因遭遇相似而同情、感伤。3.辨词填空

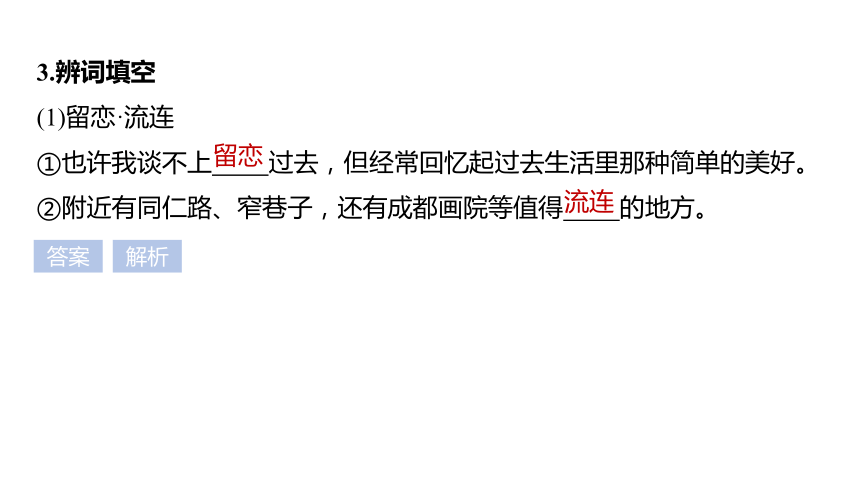

(1)留恋·流连

①也许我谈不上 过去,但经常回忆起过去生活里那种简单的美好。

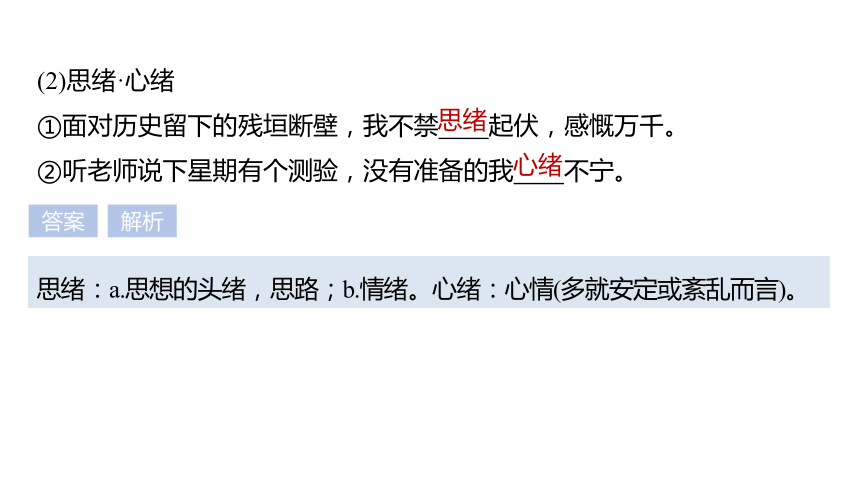

②附近有同仁路、窄巷子,还有成都画院等值得 的地方。答案解析留恋流连“留恋”和“流连”都有“难舍难离”的意思,但在词义和用法上都有明显的区别,关键是它们舍不得离开的对象。“留恋”的意思是“不忍舍弃或离开”,是一个常用的双音词,词义的应用范围比较广泛,可以表示对人、对事、对物的依依不舍的情感,如“留恋亲人”、“留恋学校生活”、“留恋故土”;“流连”指受吸引而不愿意返回,对象仅限于自然景色、名胜佳境等可供游乐观赏的处所、环境。(2)思绪·心绪

①面对历史留下的残垣断壁,我不禁 起伏,感慨万千。

②听老师说下星期有个测验,没有准备的我 不宁。答案解析思绪心绪思绪:a.思想的头绪,思路;b.情绪。心绪:心情(多就安定或紊乱而言)。4.名言警句

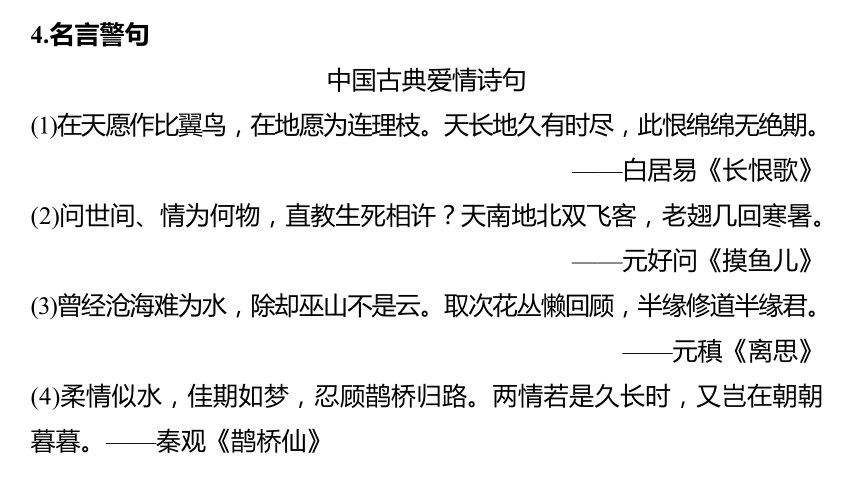

中国古典爱情诗句

(1)在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

——白居易《长恨歌》

(2)问世间、情为何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

——元好问《摸鱼儿》

(3)曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

——元稹《离思》

(4)柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。——秦观《鹊桥仙》中国古典送别诗句

(1)海内存知己,天涯若比邻。——王勃《送杜少府之任蜀州》

(2)又送王孙去,萋萋满别情。——白居易《赋得古原草送别》

(3)莫愁前路无知己,天下谁人不识君。——高适《别董大》

(4)孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。——李白《送孟浩然之广陵》

(5)轮台东门送君去,雪上空留马行处。——岑参《白雪歌送武判官归京》

(6)执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

——柳永《雨霖铃》文本常识积累1.作者简介

王实甫,名德信,字实甫,大都(今北京)人,元代前期著名杂剧作家。早年曾经为官,宦途坎坷,常在演出杂剧及歌舞的游艺场所出入,是个不为封建礼法所拘、与倡优(当时的演员)有密切交往的文人。晚年弃官归隐,过着吟风弄月、纵情山水的生活。“花间美人”的艺术风格,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响。

作品有杂剧13部,现存《西厢记》、《丽春堂》和《破窑记》3部,其中《西厢记》被称为“杂剧之冠”。2.背景展示

《西厢记》的故事来源于唐代元稹的小说《莺莺传》(又名《会真记》)。小说叙述唐贞元年间寄居蒲州普救寺的少女崔莺莺和书生张生恋爱、终被遗弃的悲剧故事。

北宋苏轼曾在诗词里多次引用《莺莺传》的材料。秦观、毛滂都写过与莺莺故事相关的词。宋、金对峙时期,南戏里出现《张珙西厢记》,没有流传。北方出现了董解元《西厢记诸宫调》(一般称为《董西厢》)。《董西厢》把悲剧故事改成莺莺和张生为争取自愿结合的婚姻、共同向封建家长斗争、终于取得胜利的喜剧,为后来王实甫《西厢记》的创作奠定了新的基础。3.文体知识

元曲及元杂剧精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案1.脉络梳理整体感知长亭送别赴长亭路暮秋离别 伤感痛苦见迟去疾 满腔怨恨无心打扮 烦闷悲叹长亭饯行分别在即 意痴心醉酒和食物 味似土泥恨塞愁肠 声声叹息长亭惜别口占一绝 以剖寸心殷殷叮嘱 缠绵悱恻极目远送 悲哀凄凉2.初读感知

《西厢记》是中国古典戏曲的典范之作,被称为元杂剧的压卷之作。那么它的剧本构成有何特点呢?请指出下列A、B、C、D、E所代表的剧本构成。

[夫人长老上云A]今日送张生赴京,十里长亭,安排下筵席;我和长老先行,不见张生、小姐来到。[旦、末、红同上,旦云]今日送张生上朝取应,早是离人伤感,况值那暮秋天气,好烦恼人也呵!悲欢聚散一杯酒,南北东西万里程。B

【正宫C】【端正好D】 碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。E 答案A:这是“科”或“介”,是元杂剧中关于动作、表情、效果等的舞台提示。舞台动作往往具有夸张性、象征性。

B:这是“白”,也叫“宾白”、“说白”,是剧中人物说的部分。人物上下场时的宾白多为韵语,内容是概括剧中的重要情节,并对剧中事件表明态度。“白”有独白、对白、旁白等。

C:这是“宫调”。杂剧唱词是按一定宫调写成的。五个宫调为正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫,分别相当于现在的C、D、E、G、A五个乐调。元杂剧每一折限用同一宫调,每个宫调都包含一套不同曲牌的曲子。D:这是“曲牌”。它是元杂剧的主要构成部分。曲词要求押韵。

E:这是“曲词”。讲究对仗押韵,一韵到底。内容多抒发人物的情感,表现人物的心理活动。1.文中哪些地方突出表现了崔莺莺珍视爱情、鄙弃功名利禄的思想感情?课堂互动如:【幺篇】“但得一个并头莲,煞强如状元及第。”

【朝天子】“‘蜗角虚名,蝇头微利’,拆鸳鸯在两下里。”

科白:“张生,此一行得官不得官,疾便回来。”

【二煞】“你休忧‘文齐福不齐’,我则怕你‘停妻再娶妻’。休要‘一春鱼雁无消息’!我这里青鸾有信频须寄,你却休‘金榜无名誓不归’。” 答案2.找出文中化用了诗词的语句,联系原作,品味其表达的情感。 答案

3.如何理解莺莺这一人物形象?

[探究点拨] 人物形象分析题答题思路:

(1)总体概括人物主要性格特征。

(2)依据文中信息具体分析人物的性格特点。

(3)得出全面完整的结论。 答案莺莺是一名敢于追求婚姻自由和幸福爱情生活的多情女子。本折一方面描写了莺莺对张生依依不舍的痛苦之情,另一方面也表现了莺莺重情轻利的思想。她为离别而悲啼愁苦,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别。这种埋怨正是爱极痛极的一种“变态”心理,是一种深情的痴语。4.请结合下列句子,赏析景物描写有什么作用。

(1)【正宫】【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。 答案①“碧云天,黄花地”化用范仲淹的词句,描绘了凄凉的秋景,烘托了送别的凄凉氛围。②“西风紧,北雁南飞”富有口语色彩,与前两句衔接,把典雅凝练的古诗词与通俗流畅的口语融为一体,形成清丽华美、生动活泼的语言风格。③“染”写出霜林的色彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,形成委婉深沉令人伤感的悲凉意境。(2)【一煞】……夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟? 答案采用“无声”和“有声”相映衬(衬托)的写法。“夕阳”阴暗凄冷,“古道”沉寂荒凉;“无人语”既写出了听不到人说话的声音,又写出崔莺莺无人诉说衷情的孤独悲伤。张生骑的马嘶鸣声传来,打破了古道的沉寂,也撕裂了崔莺莺本来就破碎的心。《西厢记》第五本写张生高中状元,衣锦荣归,莺莺“金冠霞帔”,有情人终成眷属。金圣叹批点本《第六才子书西厢记》砍去了《西厢记》第五本大团圆结局,崔、张分手,亦即剧本的结局,遂令《西厢记》由喜剧变为悲剧。针对两种结尾不同的社会意义,谈一下你的看法。延伸探究 答案(观点一)剧中主人公生活的时代,封建礼教坚如磐石,大团圆结局本来就缺少生活依据,而崔、张爱情走向毁灭是合乎逻辑的。状元及第,奉命完婚更是入了俗套,令人感到先前崔母的刁难竟是如此“合理”。金批《西厢记》让崔、张爱情在凄凄切切中收场,揭露了封建礼教对美好爱情的摧残,具有震撼人心的力量。

(观点二)金批《西厢记》的结局昭示了爱情的极点便是幻灭的终点,这不符合作者“愿普天下有情人终成眷属”这一美好愿望,也不符合观众希望“花好月圆”的审美心理。从历史的角度看,现代人的婚恋注重自由民主,以至“有情人终成眷属”不再是难以实现的理想,而在封建社会,男女没有恋爱的自由,没有婚姻的自主权,崔、张从一见钟情到两情相悦,经历了许多艰难曲折,大团圆是这对痴男怨女的最好结局。这也给当时的社会提供了一个好的婚姻模式与范本。金批《西厢记》的改动,是不符合这一美学命题的。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能《西厢记》中崔莺莺追求爱情的故事,被人们称作美谈,“红娘”也成为牵媒搭线、成人之美的代名词。千百年来,“愿普天下有情人终成眷属”的愿望成就了多少痴男怨女的美好婚姻。素材运用1.课本素材点击文本幸福在哪里?幸福在美好的爱情里。拥有万贯家财是幸福吗?身披锦绣丝绸是幸福吗?开着豪车住着美宅是幸福吗?不!假如没有爱情,再多的钱财犹如粪土,再华丽的丝绸也变得暗淡,再昂贵的豪车美宅也会失去价值,毫无魅力可言。不管地位身份高低,不管富贵贫穷,只要两人真心相爱,一定能得到永远的幸福。《西厢记》中的崔莺莺,不顾老夫人的反对,不顾门第悬殊,经过一番抗争,终于找到了自己的幸福,和张君瑞牵手相爱。

幸福就在身边,它要靠自己不懈的追求来实现。运用示例化缘校长——莫振高

莫振高,学生口中的“莫爸爸”、“校长爸爸”,是广西都安高中的原校长。都安是全国贫困县,这个大山里的瑶乡,有着众多因贫困上不起学的孩子。于是,莫振高将“让瑶乡儿女走向世界”作为自己的座右铭,任教三十多年来跑遍每一位贫困生的家,将了解的情况一一记录在册,并用自己微薄的工资资助了近300名学生,圆了他们的大学梦。2.课外素材 然而,自己的工资毕竟只是杯水车薪。面对数量众多的贫困学生,这位从未向别人伸手的“莫爸爸”走上了“化缘”之路。他利用休息时间,来到全国各地的机关、企事业单位,做演讲、做动员,只为通过社会力量,帮助更多的瑶乡儿女走出大山。

就这样,莫振高一共筹集了3 000多万元善款,让1.8万贫困学子圆了大学梦。因积劳成疾,莫振高于2015年3月9日突发心脏病去世。“莫爸爸”的“化缘”之路改变了数以万计贫困孩子的命运,现在他已桃李满天下,九泉之下也可含笑。(2016年“感动中国”人物)【阅读感悟】 千万里,他们从天南地北回来为你送行。你走了,你没有离开。教书、家访、化缘,埋头苦干,拼命硬干。你是不灭的蜡烛,是不倒的脊梁。那一夜,孩子们熄灭了校园所有的灯,而你在天上熠熠闪亮。

【请你思考】 你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?送 行

梁实秋

①“黯然销魂者,惟别而已矣。”遥想古人送别,也是一种雅人深致。(1)古时交通不便,一去不知多久,再见不知何年,所以南浦唱支骊歌,灞桥折条杨柳,甚至在阳关敬一杯酒,都有意味。李白的船刚要起碇,汪伦老远的在岸上踏歌而来,那幅情景真是历历如在眼前,其妙处在于纯朴真挚,出之以潇洒自然,平夙莫逆于心,临别难分难舍。如果平常看着你面目可憎,你觉我言语无味,一旦远离,那是最好不过,只恨世界太小,惟恐将来又要碰头,何必送行!在现代人的生活里,美文深读送行成为应酬的礼节之一。“揪着公鸡尾巴”起个大早,迷迷糊糊地赶到车站码头,挤在乱哄哄的人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后作鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家,这叫做周到。在被送的那一方,觉得热闹,人缘好,没白混,而且体面,有这么多人舍不得我走,斜眼看着旁边的没人送的旅客,相形之下,尤其容易起一种优越之感,不禁精神抖擞,恨不得对每个送行的人要握八次手,道十回谢。行色不可不壮。【思悟要点】

核心亮点:观点独到,见地深刻。

(1)文章开篇为何要从古人送别写起?引用古人诗句开启全文,真实再现了送别的伤感痛苦之景。以古人送别纯朴真挚衬托出现代人“送行成为应酬的礼节”的描述,并对现代人送行中的“应酬”条分缕析,强调自己对送行的独特感悟,彰显文章主题。 提示 ②悄然而行似是不大舒服,如果别的旅客在你身旁耀武扬威地与送行的话别,那会增加旅途中的寂寞。这种情形,中外皆然。一次在车站上遇见一位以演剧为业的老朋友在送一位女客,始而喁喁情话,俄而泪湿双颊,终乃汽笛一声,勉强抑制哽咽,向女郎频频挥手,目送良久而别。原来这位演员是在作戏,他并不认识那位女郎,他是属于“送行会”的一位职员,凡是旅客孤身在外而愿有人到站相送的,都可以到“送行会”去雇人相送。(2)

(2)作者写“送行会”的意图是什么? 提示说明人与人相处中的虚荣以及对友情的淡漠。 ③送行既是人生中所不可少的一件事,送行的技术也不可不注意到。如果送行只限于到车站码头报到,握手而别,那么问题就简单,但是我们中国的一切礼节都把“吃”列为最重要的一个项目。一个朋友远别,生怕他饿着走,饯行是不可少的,恨不得把若干天的营养都一次囤积在他肚里。还有些思想更周到的人,把食物携在手上,亲自送到车上船上,好像是半路上你要挨饿的样子。 ④我永远不能忘记最悲惨的一幕送行。(3)一个严寒的冬夜,我和很多熟人去送一位太太。车快开了,不见她的踪影,在最后的一分钟她来了,所有惜别之意都来不及表现了。她顾不得和送行的人周旋,三步两步地就上了已在蠕动的火车。送行的人大部分手里都提着一点东西,大家把礼物都交给了离车门最近的我,“请您偏劳给送上去吧!”我好像是一个圣诞老人,抱着一大堆礼物,一个箭步蹿上了车,把东西往她身上一扔,回头就走。事后我接到她一封信,她说:“那些送行的都是谁?你丢给我那些东西,到底是谁送的?朋友们的盛情算是给我添了一件行李,我愿意知道哪一件东西是哪一位送的,你既是代表送上车的,你当然知道,盼速见告。”这问题我无法答复,至今是个悬案。【思悟要点】

(3)作者说那次“最悲惨的”送行体现在哪些方面?一是送行人数众多,场面宏大,等候时间长,而且环境条件恶劣,送行人和被送者都很狼狈;二是送行效果几乎没有,双方都没有尽到礼节,让一本正经的送行几乎成了滑稽的闹剧。 提示 ⑤我不愿送人,亦不愿人送我。对于自己真正舍不得离开的人,离别的一刹那像是开刀,凡是开刀的场合照例是应该先用麻醉剂,使病人在迷蒙中度过那场痛苦,所以离别的苦痛最好避免。一个朋友说:“你走,我不送你;你来,无论多大风多大雨,我要去接你。”(4)我最赏识那种心情。(节选自《梁实秋散文》,有改动)

(4)你是否赞同作者“你走,我不送你;你来,无论多大风多大雨,我要去接你”的观点? 提示认同。真正的离别是一种难捱的痛苦,应尽量避免。真正的相聚是难得的幸福,要珍惜呵护。这是一种理性、真挚的生活态度,也是一种洒脱、自然的人生情怀。本课结束

(1)字音识记

①筵席( )

②玉骢( )

③蹙眉( )

④萋迷( )

⑤玉醅( )yáncōnɡcù⑥金钏( )

⑦笑靥( )

⑧谂知( )

⑨揾泪( )

⑩泠泠( )chuànyèshěnqīwènpēilínɡ(2)辨形组词①眷( )

誊( )

誉( )眷恋誊写②悴( )

粹( )

萃( )憔悴精粹名誉荟萃③靥( )

魇( )

餍( )笑靥梦魇④谂( )

稔( )谂知稔熟餍足2.词语积累

(1)举案齐眉:_________________________________________________

____________________________________________东汉梁鸿与妻子孟光相爱相敬,每次吃饭时,孟光总要把盛饭菜的盘子高举至眉前递给丈夫,表示敬重。答案错点提醒案,古时进食用的矮脚木盘,不能写成“安”;齐眉,和眉毛一样高。该成语形容夫妻相敬。易用错对象。(2)蝇头微利:__________________________________________如同苍蝇头那样的小利,比喻微不足道的小利。答案错点提醒常与“蜗角虚名”连用,同为贬义词。(3)劳燕分飞:_______________________________________________伯劳、燕子各飞东西。后借喻人的离散(多用于夫妻)。答案错点提醒“劳”指伯劳鸟,“燕”指燕子;“分飞”指一只往这边飞,另一只往那边飞,是“分开”、“分手”的“分”,不可写作“纷飞”。跟“分道扬镳”相近,但“劳燕分飞”更强调“走到一起只是偶然,分开才是必然”这层意思。(4)杯盘狼藉:______________________________________________

(5)司马青衫:_________________________________________________

________________杯盘等放得乱七八糟,形容宴饮后桌上凌乱的样子。答案错点提醒司马,古代官职名,唐代诗人白居易曾贬官为江州司马,在船上听歌伎演奏琵琶,泪湿青衫。比喻因遭遇相似而同情、感伤。出自白居易的《琵琶行》:“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”答案司马的衣衫为泪水所湿。形容极度悲伤。比喻因遭遇相似而同情、感伤。3.辨词填空

(1)留恋·流连

①也许我谈不上 过去,但经常回忆起过去生活里那种简单的美好。

②附近有同仁路、窄巷子,还有成都画院等值得 的地方。答案解析留恋流连“留恋”和“流连”都有“难舍难离”的意思,但在词义和用法上都有明显的区别,关键是它们舍不得离开的对象。“留恋”的意思是“不忍舍弃或离开”,是一个常用的双音词,词义的应用范围比较广泛,可以表示对人、对事、对物的依依不舍的情感,如“留恋亲人”、“留恋学校生活”、“留恋故土”;“流连”指受吸引而不愿意返回,对象仅限于自然景色、名胜佳境等可供游乐观赏的处所、环境。(2)思绪·心绪

①面对历史留下的残垣断壁,我不禁 起伏,感慨万千。

②听老师说下星期有个测验,没有准备的我 不宁。答案解析思绪心绪思绪:a.思想的头绪,思路;b.情绪。心绪:心情(多就安定或紊乱而言)。4.名言警句

中国古典爱情诗句

(1)在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

——白居易《长恨歌》

(2)问世间、情为何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

——元好问《摸鱼儿》

(3)曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

——元稹《离思》

(4)柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。——秦观《鹊桥仙》中国古典送别诗句

(1)海内存知己,天涯若比邻。——王勃《送杜少府之任蜀州》

(2)又送王孙去,萋萋满别情。——白居易《赋得古原草送别》

(3)莫愁前路无知己,天下谁人不识君。——高适《别董大》

(4)孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。——李白《送孟浩然之广陵》

(5)轮台东门送君去,雪上空留马行处。——岑参《白雪歌送武判官归京》

(6)执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

——柳永《雨霖铃》文本常识积累1.作者简介

王实甫,名德信,字实甫,大都(今北京)人,元代前期著名杂剧作家。早年曾经为官,宦途坎坷,常在演出杂剧及歌舞的游艺场所出入,是个不为封建礼法所拘、与倡优(当时的演员)有密切交往的文人。晚年弃官归隐,过着吟风弄月、纵情山水的生活。“花间美人”的艺术风格,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响。

作品有杂剧13部,现存《西厢记》、《丽春堂》和《破窑记》3部,其中《西厢记》被称为“杂剧之冠”。2.背景展示

《西厢记》的故事来源于唐代元稹的小说《莺莺传》(又名《会真记》)。小说叙述唐贞元年间寄居蒲州普救寺的少女崔莺莺和书生张生恋爱、终被遗弃的悲剧故事。

北宋苏轼曾在诗词里多次引用《莺莺传》的材料。秦观、毛滂都写过与莺莺故事相关的词。宋、金对峙时期,南戏里出现《张珙西厢记》,没有流传。北方出现了董解元《西厢记诸宫调》(一般称为《董西厢》)。《董西厢》把悲剧故事改成莺莺和张生为争取自愿结合的婚姻、共同向封建家长斗争、终于取得胜利的喜剧,为后来王实甫《西厢记》的创作奠定了新的基础。3.文体知识

元曲及元杂剧精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案1.脉络梳理整体感知长亭送别赴长亭路暮秋离别 伤感痛苦见迟去疾 满腔怨恨无心打扮 烦闷悲叹长亭饯行分别在即 意痴心醉酒和食物 味似土泥恨塞愁肠 声声叹息长亭惜别口占一绝 以剖寸心殷殷叮嘱 缠绵悱恻极目远送 悲哀凄凉2.初读感知

《西厢记》是中国古典戏曲的典范之作,被称为元杂剧的压卷之作。那么它的剧本构成有何特点呢?请指出下列A、B、C、D、E所代表的剧本构成。

[夫人长老上云A]今日送张生赴京,十里长亭,安排下筵席;我和长老先行,不见张生、小姐来到。[旦、末、红同上,旦云]今日送张生上朝取应,早是离人伤感,况值那暮秋天气,好烦恼人也呵!悲欢聚散一杯酒,南北东西万里程。B

【正宫C】【端正好D】 碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。E 答案A:这是“科”或“介”,是元杂剧中关于动作、表情、效果等的舞台提示。舞台动作往往具有夸张性、象征性。

B:这是“白”,也叫“宾白”、“说白”,是剧中人物说的部分。人物上下场时的宾白多为韵语,内容是概括剧中的重要情节,并对剧中事件表明态度。“白”有独白、对白、旁白等。

C:这是“宫调”。杂剧唱词是按一定宫调写成的。五个宫调为正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫,分别相当于现在的C、D、E、G、A五个乐调。元杂剧每一折限用同一宫调,每个宫调都包含一套不同曲牌的曲子。D:这是“曲牌”。它是元杂剧的主要构成部分。曲词要求押韵。

E:这是“曲词”。讲究对仗押韵,一韵到底。内容多抒发人物的情感,表现人物的心理活动。1.文中哪些地方突出表现了崔莺莺珍视爱情、鄙弃功名利禄的思想感情?课堂互动如:【幺篇】“但得一个并头莲,煞强如状元及第。”

【朝天子】“‘蜗角虚名,蝇头微利’,拆鸳鸯在两下里。”

科白:“张生,此一行得官不得官,疾便回来。”

【二煞】“你休忧‘文齐福不齐’,我则怕你‘停妻再娶妻’。休要‘一春鱼雁无消息’!我这里青鸾有信频须寄,你却休‘金榜无名誓不归’。” 答案2.找出文中化用了诗词的语句,联系原作,品味其表达的情感。 答案

3.如何理解莺莺这一人物形象?

[探究点拨] 人物形象分析题答题思路:

(1)总体概括人物主要性格特征。

(2)依据文中信息具体分析人物的性格特点。

(3)得出全面完整的结论。 答案莺莺是一名敢于追求婚姻自由和幸福爱情生活的多情女子。本折一方面描写了莺莺对张生依依不舍的痛苦之情,另一方面也表现了莺莺重情轻利的思想。她为离别而悲啼愁苦,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别。这种埋怨正是爱极痛极的一种“变态”心理,是一种深情的痴语。4.请结合下列句子,赏析景物描写有什么作用。

(1)【正宫】【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。 答案①“碧云天,黄花地”化用范仲淹的词句,描绘了凄凉的秋景,烘托了送别的凄凉氛围。②“西风紧,北雁南飞”富有口语色彩,与前两句衔接,把典雅凝练的古诗词与通俗流畅的口语融为一体,形成清丽华美、生动活泼的语言风格。③“染”写出霜林的色彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,形成委婉深沉令人伤感的悲凉意境。(2)【一煞】……夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟? 答案采用“无声”和“有声”相映衬(衬托)的写法。“夕阳”阴暗凄冷,“古道”沉寂荒凉;“无人语”既写出了听不到人说话的声音,又写出崔莺莺无人诉说衷情的孤独悲伤。张生骑的马嘶鸣声传来,打破了古道的沉寂,也撕裂了崔莺莺本来就破碎的心。《西厢记》第五本写张生高中状元,衣锦荣归,莺莺“金冠霞帔”,有情人终成眷属。金圣叹批点本《第六才子书西厢记》砍去了《西厢记》第五本大团圆结局,崔、张分手,亦即剧本的结局,遂令《西厢记》由喜剧变为悲剧。针对两种结尾不同的社会意义,谈一下你的看法。延伸探究 答案(观点一)剧中主人公生活的时代,封建礼教坚如磐石,大团圆结局本来就缺少生活依据,而崔、张爱情走向毁灭是合乎逻辑的。状元及第,奉命完婚更是入了俗套,令人感到先前崔母的刁难竟是如此“合理”。金批《西厢记》让崔、张爱情在凄凄切切中收场,揭露了封建礼教对美好爱情的摧残,具有震撼人心的力量。

(观点二)金批《西厢记》的结局昭示了爱情的极点便是幻灭的终点,这不符合作者“愿普天下有情人终成眷属”这一美好愿望,也不符合观众希望“花好月圆”的审美心理。从历史的角度看,现代人的婚恋注重自由民主,以至“有情人终成眷属”不再是难以实现的理想,而在封建社会,男女没有恋爱的自由,没有婚姻的自主权,崔、张从一见钟情到两情相悦,经历了许多艰难曲折,大团圆是这对痴男怨女的最好结局。这也给当时的社会提供了一个好的婚姻模式与范本。金批《西厢记》的改动,是不符合这一美学命题的。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能《西厢记》中崔莺莺追求爱情的故事,被人们称作美谈,“红娘”也成为牵媒搭线、成人之美的代名词。千百年来,“愿普天下有情人终成眷属”的愿望成就了多少痴男怨女的美好婚姻。素材运用1.课本素材点击文本幸福在哪里?幸福在美好的爱情里。拥有万贯家财是幸福吗?身披锦绣丝绸是幸福吗?开着豪车住着美宅是幸福吗?不!假如没有爱情,再多的钱财犹如粪土,再华丽的丝绸也变得暗淡,再昂贵的豪车美宅也会失去价值,毫无魅力可言。不管地位身份高低,不管富贵贫穷,只要两人真心相爱,一定能得到永远的幸福。《西厢记》中的崔莺莺,不顾老夫人的反对,不顾门第悬殊,经过一番抗争,终于找到了自己的幸福,和张君瑞牵手相爱。

幸福就在身边,它要靠自己不懈的追求来实现。运用示例化缘校长——莫振高

莫振高,学生口中的“莫爸爸”、“校长爸爸”,是广西都安高中的原校长。都安是全国贫困县,这个大山里的瑶乡,有着众多因贫困上不起学的孩子。于是,莫振高将“让瑶乡儿女走向世界”作为自己的座右铭,任教三十多年来跑遍每一位贫困生的家,将了解的情况一一记录在册,并用自己微薄的工资资助了近300名学生,圆了他们的大学梦。2.课外素材 然而,自己的工资毕竟只是杯水车薪。面对数量众多的贫困学生,这位从未向别人伸手的“莫爸爸”走上了“化缘”之路。他利用休息时间,来到全国各地的机关、企事业单位,做演讲、做动员,只为通过社会力量,帮助更多的瑶乡儿女走出大山。

就这样,莫振高一共筹集了3 000多万元善款,让1.8万贫困学子圆了大学梦。因积劳成疾,莫振高于2015年3月9日突发心脏病去世。“莫爸爸”的“化缘”之路改变了数以万计贫困孩子的命运,现在他已桃李满天下,九泉之下也可含笑。(2016年“感动中国”人物)【阅读感悟】 千万里,他们从天南地北回来为你送行。你走了,你没有离开。教书、家访、化缘,埋头苦干,拼命硬干。你是不灭的蜡烛,是不倒的脊梁。那一夜,孩子们熄灭了校园所有的灯,而你在天上熠熠闪亮。

【请你思考】 你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?送 行

梁实秋

①“黯然销魂者,惟别而已矣。”遥想古人送别,也是一种雅人深致。(1)古时交通不便,一去不知多久,再见不知何年,所以南浦唱支骊歌,灞桥折条杨柳,甚至在阳关敬一杯酒,都有意味。李白的船刚要起碇,汪伦老远的在岸上踏歌而来,那幅情景真是历历如在眼前,其妙处在于纯朴真挚,出之以潇洒自然,平夙莫逆于心,临别难分难舍。如果平常看着你面目可憎,你觉我言语无味,一旦远离,那是最好不过,只恨世界太小,惟恐将来又要碰头,何必送行!在现代人的生活里,美文深读送行成为应酬的礼节之一。“揪着公鸡尾巴”起个大早,迷迷糊糊地赶到车站码头,挤在乱哄哄的人群里面,找到你的对象,扯几句淡话,好容易耗到汽笛一叫,然后作鸟兽散,吐一口轻松气,噘着大嘴回家,这叫做周到。在被送的那一方,觉得热闹,人缘好,没白混,而且体面,有这么多人舍不得我走,斜眼看着旁边的没人送的旅客,相形之下,尤其容易起一种优越之感,不禁精神抖擞,恨不得对每个送行的人要握八次手,道十回谢。行色不可不壮。【思悟要点】

核心亮点:观点独到,见地深刻。

(1)文章开篇为何要从古人送别写起?引用古人诗句开启全文,真实再现了送别的伤感痛苦之景。以古人送别纯朴真挚衬托出现代人“送行成为应酬的礼节”的描述,并对现代人送行中的“应酬”条分缕析,强调自己对送行的独特感悟,彰显文章主题。 提示 ②悄然而行似是不大舒服,如果别的旅客在你身旁耀武扬威地与送行的话别,那会增加旅途中的寂寞。这种情形,中外皆然。一次在车站上遇见一位以演剧为业的老朋友在送一位女客,始而喁喁情话,俄而泪湿双颊,终乃汽笛一声,勉强抑制哽咽,向女郎频频挥手,目送良久而别。原来这位演员是在作戏,他并不认识那位女郎,他是属于“送行会”的一位职员,凡是旅客孤身在外而愿有人到站相送的,都可以到“送行会”去雇人相送。(2)

(2)作者写“送行会”的意图是什么? 提示说明人与人相处中的虚荣以及对友情的淡漠。 ③送行既是人生中所不可少的一件事,送行的技术也不可不注意到。如果送行只限于到车站码头报到,握手而别,那么问题就简单,但是我们中国的一切礼节都把“吃”列为最重要的一个项目。一个朋友远别,生怕他饿着走,饯行是不可少的,恨不得把若干天的营养都一次囤积在他肚里。还有些思想更周到的人,把食物携在手上,亲自送到车上船上,好像是半路上你要挨饿的样子。 ④我永远不能忘记最悲惨的一幕送行。(3)一个严寒的冬夜,我和很多熟人去送一位太太。车快开了,不见她的踪影,在最后的一分钟她来了,所有惜别之意都来不及表现了。她顾不得和送行的人周旋,三步两步地就上了已在蠕动的火车。送行的人大部分手里都提着一点东西,大家把礼物都交给了离车门最近的我,“请您偏劳给送上去吧!”我好像是一个圣诞老人,抱着一大堆礼物,一个箭步蹿上了车,把东西往她身上一扔,回头就走。事后我接到她一封信,她说:“那些送行的都是谁?你丢给我那些东西,到底是谁送的?朋友们的盛情算是给我添了一件行李,我愿意知道哪一件东西是哪一位送的,你既是代表送上车的,你当然知道,盼速见告。”这问题我无法答复,至今是个悬案。【思悟要点】

(3)作者说那次“最悲惨的”送行体现在哪些方面?一是送行人数众多,场面宏大,等候时间长,而且环境条件恶劣,送行人和被送者都很狼狈;二是送行效果几乎没有,双方都没有尽到礼节,让一本正经的送行几乎成了滑稽的闹剧。 提示 ⑤我不愿送人,亦不愿人送我。对于自己真正舍不得离开的人,离别的一刹那像是开刀,凡是开刀的场合照例是应该先用麻醉剂,使病人在迷蒙中度过那场痛苦,所以离别的苦痛最好避免。一个朋友说:“你走,我不送你;你来,无论多大风多大雨,我要去接你。”(4)我最赏识那种心情。(节选自《梁实秋散文》,有改动)

(4)你是否赞同作者“你走,我不送你;你来,无论多大风多大雨,我要去接你”的观点? 提示认同。真正的离别是一种难捱的痛苦,应尽量避免。真正的相聚是难得的幸福,要珍惜呵护。这是一种理性、真挚的生活态度,也是一种洒脱、自然的人生情怀。本课结束

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒