第18课 汉乐府两首

图片预览

文档简介

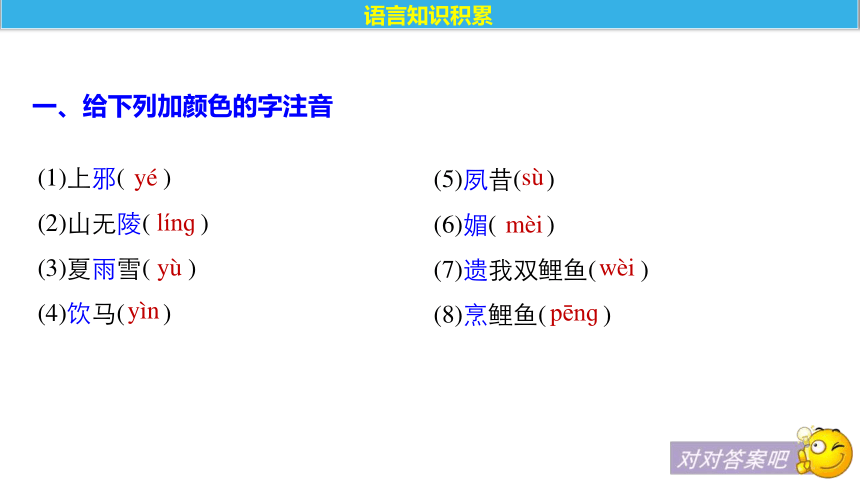

课件40张PPT。第18课 汉乐府两首第四单元 古典诗歌(1)预读先学 ——读文本内容,学基础知常识精读研析 ——读课文题点,析思路明答案内容索引多读厚积 ——读素材美文,积素养提技能预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识一、给下列加颜色的字注音语言知识积累(1)上邪( )

(2)山无陵( )

(3)夏雨雪( )

(4)饮马( )(5)夙昔( )

(6)媚( )

(7)遗我双鲤鱼( )

(8)烹鲤鱼( )yélínɡyùsùmèiwèiyìnpēnɡ1.解释下列加颜色词的含义

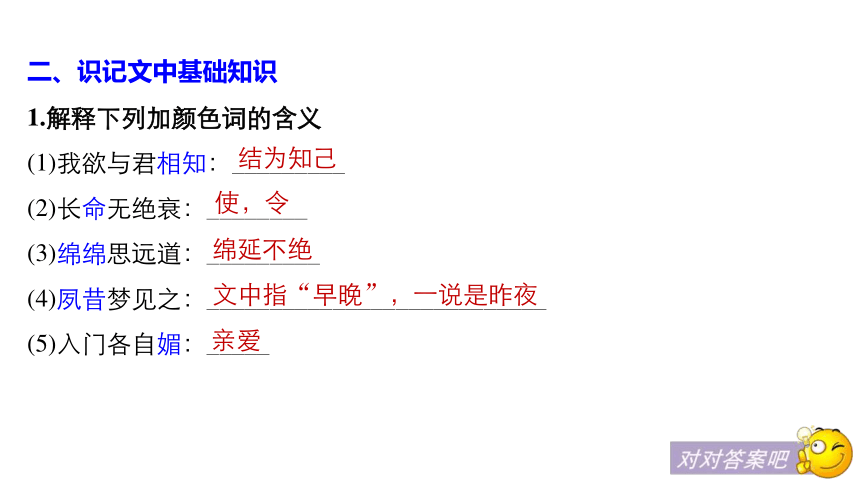

(1)我欲与君相知:_________

(2)长命无绝衰:________

(3)绵绵思远道:_________

(4)夙昔梦见之:___________________________

(5)入门各自媚:_____二、识记文中基础知识 结为知己使,令绵延不绝文中指“早晚”,一说是昨夜亲爱2.写出下列通假字及意义

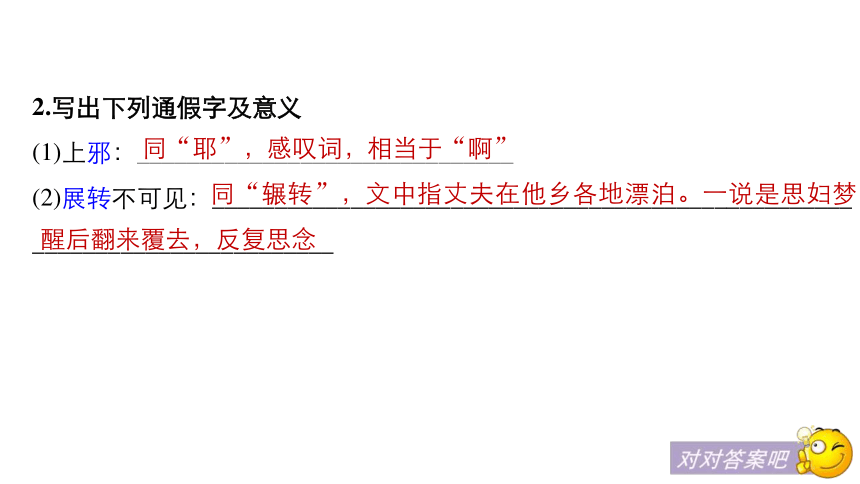

(1)上邪:______________________________

(2)展转不可见:___________________________________________________

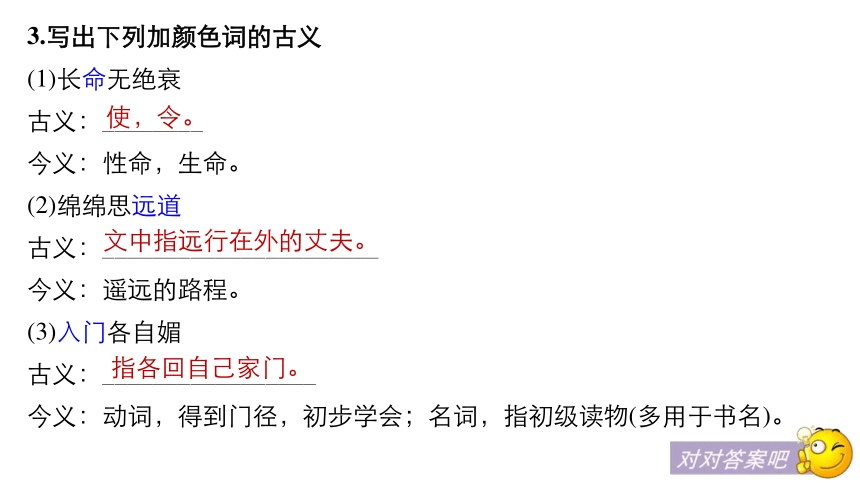

________________________同“耶”,感叹词,相当于“啊” 同“辗转”,文中指丈夫在他乡各地漂泊。一说是思妇梦醒后翻来覆去,反复思念3.写出下列加颜色词的古义

(1)长命无绝衰

古义:________

今义:性命,生命。

(2)绵绵思远道

古义:______________________

今义:遥远的路程。

(3)入门各自媚

古义:_________________

今义:动词,得到门径,初步学会;名词,指初级读物(多用于书名)。使,令。文中指远行在外的丈夫。指各回自己家门。(3)下下言长相忆:______________________

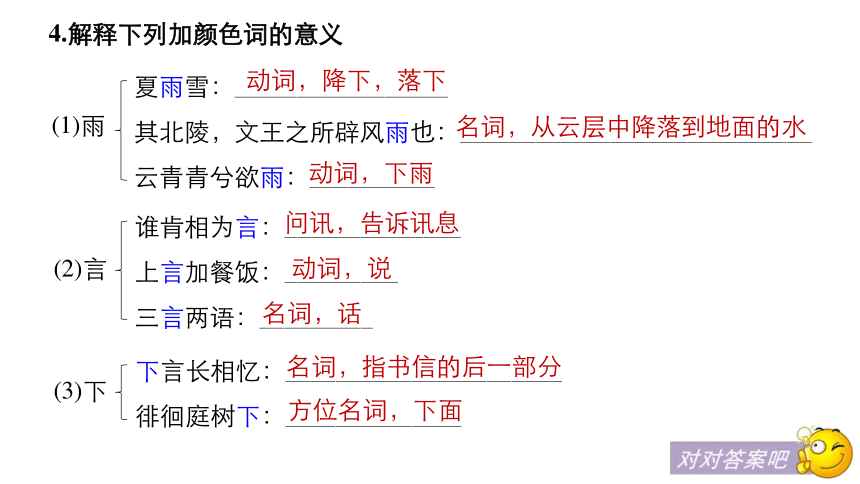

徘徊庭树下:______________4.解释下列加颜色词的意义(1)雨夏雨雪:_________________

其北陵,文王之所辟风雨也:____________________________

云青青兮欲雨:__________(2)言谁肯相为言:______________

上言加餐饭:_________

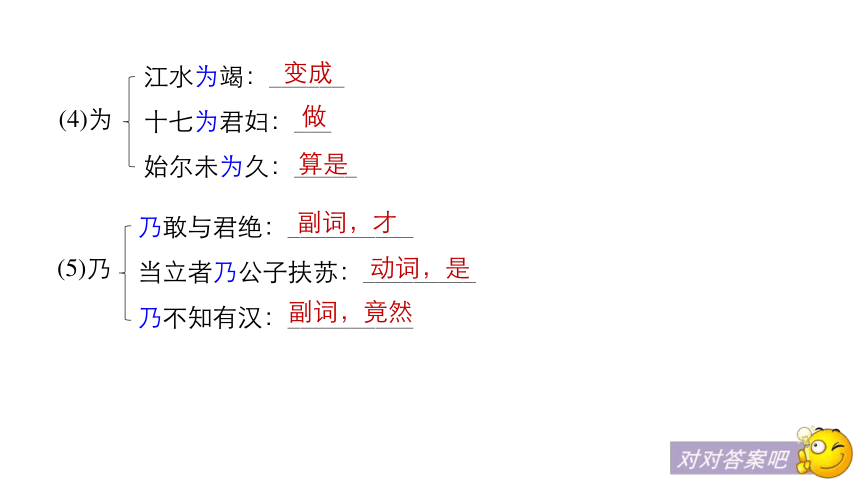

三言两语:_________动词,降下,落下名词,从云层中降落到地面的水名词,指书信的后一部分方位名词,下面问讯,告诉讯息动词,说动词,下雨名词,话(4)为江水为竭:______

十七为君妇:___

始尔未为久:_____(5)乃乃敢与君绝:__________

当立者乃公子扶苏:_________

乃不知有汉:__________变成做副词,竟然算是副词,才动词,是5.翻译下列句子

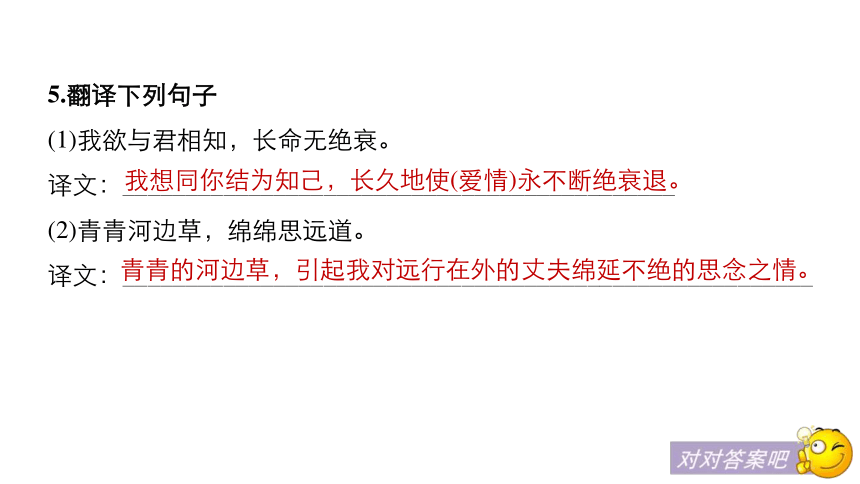

(1)我欲与君相知,长命无绝衰。

译文:____________________________________________

(2)青青河边草,绵绵思远道。

译文:_______________________________________________________我想同你结为知己,长久地使(爱情)永不断绝衰退。青青的河边草,引起我对远行在外的丈夫绵延不绝的思念之情。1.山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

2.客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。三、名言警句背景展示文本常识积累(1)《上邪》选自《乐府诗集》卷十六,以诗中开头一句为题。“上邪”等于说“老天啊”。《上邪》是一首情歌,是主人公自誓之词:海枯石烂,爱情仍然坚贞不变。连用“山无陵”等五件几乎不可能的事情来表明自己生死不渝的爱,深情奇想,确是“短章中神品”。

(2)《饮马长城窟行》选自《乐府诗集》卷三十八。“饮马长城窟行”是汉代乐府古题。相传古长城边有水窟,可供饮马,曲名由此而来。这首诗以思妇第一人称自叙的口吻写出,抒写了对远行未归的丈夫的无限思念及自己的孤凄之情。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.背诵课文。

2.理解诗歌的内容和主题的关系,并对两诗进行比较阅读。课堂导语

汉乐府诗中塑造了许多追求爱情的女性形象。她们的命运真实深刻地反映了当时社会生活中女性的爱情历程,表达了对自由幸福婚姻的渴望。在追求爱情的方式中,《氓》、《饮马长城窟行》中的女子委婉含蓄地表情言志;《上邪》、《有所思》中的女子大胆泼辣,对爱情的真挚的呼告,成为后世人们争相吟诵、表露心迹的铮铮誓言。脉络梳理上邪:呼告上苍→欲与君相知→山河消失

四季颠倒

天地相合→乃敢与君绝饮马长城窟行:思妇昼思夜想——殷切悲伤

寒门独居——痛苦不平

喜获夫信——喜乐思念下列说法有误的两项是

A.《上邪》是女主人公忠贞爱情的自誓之词。此诗自“山无陵”下连用五件不可

能的事情来表明自己生死不渝的爱情。

B.《上邪》中,“山无陵”的“陵”是通假字,也就是“棱”,指的是棱角,不

是山峰、山头。

C.《饮马长城窟行》一诗多采用比兴的手法,语言清新通俗,句子首尾相衔,气

势连贯,很有特色。

D.“饮马”的“饮”应读yìn,意思是“给……喝水”,这个意思和《孟子》中的

“冬日则饮汤,夏日则饮水”的“饮”相同。

E.“饮马长城窟行”是汉代乐府古题。相传古长城边有水窟,可供饮马,曲名由

此而来。这首诗在《文选》载为“古辞”,不署作者。整体感知解析答案√√解析 B项“陵”指的是山峰、山头,不是“棱”的通假字。

D项《孟子》中的“饮”意思是“喝”,读音是yǐn。1.《上邪》一诗中设想了哪三组奇异的自然现象?有什么作用?课堂互动答案 主人公设想了三组奇特的自然现象,作为“与君绝”的条件:“山无陵,江水为竭”——山河消失了;“冬雷震震,夏雨雪”——四季颠倒了;“天地合”——再度回到了混沌世界。这些设想一件比一件荒谬,一件比一件离奇。这就把主人公生死不渝的爱情强调得无以复加,以至于把“与君绝”的可能从根本上排除了。这种独特的抒情方式准确地表达了热恋中的人特有的心理。 答案2.《饮马长城窟行》中包含了哪三层痛苦?答案 诗歌体现出三层痛苦:①丈夫远行,经年不归,饱尝门庭冷落、世态炎凉之苦;

②和丈夫一同远行的人都回来了,唯独不见自己的丈夫,眼看他人团聚,越发觉得自己凄凉寂寞;

③回来的人中竟然没有人可以告诉自己丈夫的情况。 答案3.请找出《饮马长城窟行》中运用修辞手法的句子,并说明其作用。答案 ①顶真:“青青河边草,绵绵思远道。远道不可思,夙昔梦见之。梦见在我旁,忽觉在他乡。他乡各异县,展转不可见。”

②对比:“枯桑知天风,海水知天寒。”

③借代:“双鲤鱼”指代书信。

④比喻:“烹鲤鱼”比喻打开装书信的木盒。综合运用多种修辞手法,真实、鲜活地描写了女主人公渴盼丈夫回归的心情,使人如见其人,如临其境。 答案有人认为《饮马长城窟行》中“客从远方来,遗我双鲤鱼……上言加餐饭,下言长相忆”这节诗与上一节脱节,像是拼接而成,你认为呢?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (观点一)不脱节。此前主要写在家的妻子思念远行的丈夫,想啊思啊,就有人送信来了。从事理上讲,由上文的想念到此处读信的满足,构成了一个完整的过程,这是一个很自然的过程。从文学表达上讲,“客从远方来”与前面的“谁肯相为言”紧密相承,回答了“谁”来传言送信的问题。书信的内容,回应了前面的内容。妻子牵挂丈夫,是自然的延续。(观点二)脱节。因为诗歌以形诸梦寐极写思妇相思之苦,“谁肯相为言”是相思梦的继续,言有尽而意无穷。后面的八句是截取他篇拼合而成,但也增加了诗歌的韵味:好不容易收到来信,“上言加餐饭,下言长相忆”,却偏偏没有一个字提到归期,形象地表达了思妇的期盼与无奈。二者相结合,以虚写实,虚实难辨,更富神韵。这在汉魏乐府歌辞中是比较普遍的,这些歌辞的截取和拼合,是演唱的需要,更是表达感情的需要,使文章内容和人物情感均获得长足的发展。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能双鲤、尺素书素材运用1.课本素材点击文本自古以来,游子思乡,征人怀亲,凭借鸿雁传递佳音,借助双鲤倾诉衷情。悠悠的思念,是春风乍起时湖面泛起的微波,是盛夏如火的骄阳,是秋雨缠绵时屋檐洒落的滴答声,是寒冬寂寂的夜晚。

思念是优美动人的风景画,每一幅都令人魂牵梦绕;思念是闪光的影集,每一个瞬间都刻下不可磨灭的印记。运用示例拜年的变迁

拜年是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。我国拜年的习俗行之已久。

早期的拜年是真的要三叩九拜,直到民国时期拜年也是要下跪拱手跪拜的。上世纪九十年代,时兴过明信片、贺卡拜年,甚至邮电部还发行过有奖明信片,但多在年轻的学生之间流行,也并未流行太久。可进入本世纪,进入信息时代,变化就多了也快了,几乎没几年就又变了。先是电话拜年,省却上门的寒暄。后是短信拜年,只须花上一点短信费。现在又时兴微信拜年,而且是群发,省时省钱又快捷方便,把所有的该拜的年都给拜了。甚至还顺便发个红包,手指点一下,嘿,红包到手了! 2.课外素材【选材感言】随着科技的进步,足不出户就可以与远在天南海北的人联系,方便快捷。但因此也让人们减少了促膝长谈的次数。没有了当面的寒暄,似乎人情也变得冷漠。如此,还真让人怀念那个提起笔写信,然后盼着别人回信,收到信后激动地打开信封的年代。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:写法、语言(五)作文命题:(2015·广东)阅读下面的文字,根据要求作文。

看天光云影,能测阴晴雨雪,但难逾目力所及;打开电视,可知全球天气,却少了静观云卷云舒的乐趣。

漫步林间,常看草长莺飞、枝叶枯荣,但未必能细说花鸟之名、树木之性;轻点鼠标,可知生物的纲目属种、迁徙演化,却无法嗅到花果清香、丛林气息。

从不同的途径去感知自然,自然似乎很“近”,又似乎很“远”。

要求:①自选角度,确定立意,自拟标题,文体不限;②不要脱离材料内容及含意的范围;③不少于800字;④不得套作,不得抄袭。科技拉近人与自然的距离

①随着科技的进步,互联网、电视等的出现使“秀才不出门,尽知天下事”成为了可能。通过科技,我们不仅能看遍世界的美景,还能更深入地探索自然的奥妙。科技,拉近了人与自然的距离,让我们更好地感知自然。(1)[先读佳作][思悟亮点]提示 文章开门见山,第①段即亮出自己的观点;第②③④段从三个角度论证了自己的观点。这三个角度合在一起,证明了科技拉近了人与自然的距离。1.写法灵活

(1)本文开门见山,第①段即亮出观点,请分析作者是如何论证自己的观点的。提示②科技为我们打开了一扇窗。透过这扇窗,我们看见了世界的壮美与辽阔。(1)目前,一组“世界与内蒙古撞脸”的图片在网络上走红。从图片中我们能看到世界上许多著名的景点在许多地方与内蒙古有异曲同工之妙。网友们纷纷感叹,要是没有科技,我们也许永远也不会发现内蒙古那具有“国际范”的美。的确,如今的人们处在互联网时代,不出家门,我们就可以看见内蒙古广阔无垠的草原,感受“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的壮阔气势。这要放在古代,人们“读万卷书,行万里路”,虽然感受更真切,但要忍受旅途的疲惫。在偌大的世界里,人是渺小的,只有通过科技,才能满足我们对自然无限的好奇心。

③科技总能把我们带入另一个“时空”。通过科技,我们无需实地考察,就能从宏观上把握自然,感知自然。(1)尼泊尔发生了8.0级大地震,令世界为之悲痛。提示 在论证科技的作用时,作者所选取的论据都是当前的,如第②段中所说的世界与内蒙古撞脸”的图片、第③段中的尼泊尔地震、第⑤段提到的最具情怀辞职信。这些论据体现出作者关心时事,具有丰富的储备。而第④段从反面进行论证时则选取了科技不发达时代的例子。如今,有了科技,我们得以换一种方式心系灾区。通过电视,我们了解到灾区的各方面情况。通过上网,我们还能了解到尼泊尔此次灾难发生的原因、震源深度以及可能引发的各种气象灾害等等。科技拉近了我们与尼泊尔的距离。我们无需亲自前往灾区,便能够感受自然的巨大威力。有了科技,我们对自然的感知就不仅仅停留在感性层面,我们能更加理性地面对自然,对自然常存敬畏之心。(3)(2)作者所选论据有什么共同点?提示④我们应该庆幸我们生在一个科技如此发达的时代。科技激发了我们对自然的想象,推动我们去探索。(1)回首在科技不那么发达的时代里,哥伦布历尽艰险发现新大陆,却未发现那不是他所向往的亚洲;近代中国人因为科技落后而缺乏对世界的了解,妄自尊大……我们要好好利用科技,开眼看世界,更好地感知自然,利用自然。提示 如第②段:作者用“的确”肯定了科技的作用,接着用“这要放在古代”进行了对比论证,自然得出结论:“只有通过科技,才能满足我们对自然无限的好奇心。”

如第③段,“通过电视”“通过上网”两句涵盖了目前人们获取信息的主要渠道,接下来的结论也就水到渠成。

如第④段,哥伦布与近代中国人两个论据都是大家所熟悉的,也是公认的事实,作者更是一句话带过,没有浪费笔墨。2.语言优美

(3)本文语言明白晓畅、干净利落,不拖泥带水,请举例说明。提示⑤日前,一封“世界那么大,我想去看看”的教师辞职信被称为史上最具情怀辞职信。我们在最大限度利用科技的同时,也不要忘记迈出脚去看看,生活,毕竟还有诗和远方。

⑥总而言之,在这个不断向前发展的时代里,科技的出现总是有利于人们更好地感知自然的。我们应感激:科技拉近了人与自然的距离。本课结束

(2)山无陵( )

(3)夏雨雪( )

(4)饮马( )(5)夙昔( )

(6)媚( )

(7)遗我双鲤鱼( )

(8)烹鲤鱼( )yélínɡyùsùmèiwèiyìnpēnɡ1.解释下列加颜色词的含义

(1)我欲与君相知:_________

(2)长命无绝衰:________

(3)绵绵思远道:_________

(4)夙昔梦见之:___________________________

(5)入门各自媚:_____二、识记文中基础知识 结为知己使,令绵延不绝文中指“早晚”,一说是昨夜亲爱2.写出下列通假字及意义

(1)上邪:______________________________

(2)展转不可见:___________________________________________________

________________________同“耶”,感叹词,相当于“啊” 同“辗转”,文中指丈夫在他乡各地漂泊。一说是思妇梦醒后翻来覆去,反复思念3.写出下列加颜色词的古义

(1)长命无绝衰

古义:________

今义:性命,生命。

(2)绵绵思远道

古义:______________________

今义:遥远的路程。

(3)入门各自媚

古义:_________________

今义:动词,得到门径,初步学会;名词,指初级读物(多用于书名)。使,令。文中指远行在外的丈夫。指各回自己家门。(3)下下言长相忆:______________________

徘徊庭树下:______________4.解释下列加颜色词的意义(1)雨夏雨雪:_________________

其北陵,文王之所辟风雨也:____________________________

云青青兮欲雨:__________(2)言谁肯相为言:______________

上言加餐饭:_________

三言两语:_________动词,降下,落下名词,从云层中降落到地面的水名词,指书信的后一部分方位名词,下面问讯,告诉讯息动词,说动词,下雨名词,话(4)为江水为竭:______

十七为君妇:___

始尔未为久:_____(5)乃乃敢与君绝:__________

当立者乃公子扶苏:_________

乃不知有汉:__________变成做副词,竟然算是副词,才动词,是5.翻译下列句子

(1)我欲与君相知,长命无绝衰。

译文:____________________________________________

(2)青青河边草,绵绵思远道。

译文:_______________________________________________________我想同你结为知己,长久地使(爱情)永不断绝衰退。青青的河边草,引起我对远行在外的丈夫绵延不绝的思念之情。1.山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

2.客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。三、名言警句背景展示文本常识积累(1)《上邪》选自《乐府诗集》卷十六,以诗中开头一句为题。“上邪”等于说“老天啊”。《上邪》是一首情歌,是主人公自誓之词:海枯石烂,爱情仍然坚贞不变。连用“山无陵”等五件几乎不可能的事情来表明自己生死不渝的爱,深情奇想,确是“短章中神品”。

(2)《饮马长城窟行》选自《乐府诗集》卷三十八。“饮马长城窟行”是汉代乐府古题。相传古长城边有水窟,可供饮马,曲名由此而来。这首诗以思妇第一人称自叙的口吻写出,抒写了对远行未归的丈夫的无限思念及自己的孤凄之情。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.背诵课文。

2.理解诗歌的内容和主题的关系,并对两诗进行比较阅读。课堂导语

汉乐府诗中塑造了许多追求爱情的女性形象。她们的命运真实深刻地反映了当时社会生活中女性的爱情历程,表达了对自由幸福婚姻的渴望。在追求爱情的方式中,《氓》、《饮马长城窟行》中的女子委婉含蓄地表情言志;《上邪》、《有所思》中的女子大胆泼辣,对爱情的真挚的呼告,成为后世人们争相吟诵、表露心迹的铮铮誓言。脉络梳理上邪:呼告上苍→欲与君相知→山河消失

四季颠倒

天地相合→乃敢与君绝饮马长城窟行:思妇昼思夜想——殷切悲伤

寒门独居——痛苦不平

喜获夫信——喜乐思念下列说法有误的两项是

A.《上邪》是女主人公忠贞爱情的自誓之词。此诗自“山无陵”下连用五件不可

能的事情来表明自己生死不渝的爱情。

B.《上邪》中,“山无陵”的“陵”是通假字,也就是“棱”,指的是棱角,不

是山峰、山头。

C.《饮马长城窟行》一诗多采用比兴的手法,语言清新通俗,句子首尾相衔,气

势连贯,很有特色。

D.“饮马”的“饮”应读yìn,意思是“给……喝水”,这个意思和《孟子》中的

“冬日则饮汤,夏日则饮水”的“饮”相同。

E.“饮马长城窟行”是汉代乐府古题。相传古长城边有水窟,可供饮马,曲名由

此而来。这首诗在《文选》载为“古辞”,不署作者。整体感知解析答案√√解析 B项“陵”指的是山峰、山头,不是“棱”的通假字。

D项《孟子》中的“饮”意思是“喝”,读音是yǐn。1.《上邪》一诗中设想了哪三组奇异的自然现象?有什么作用?课堂互动答案 主人公设想了三组奇特的自然现象,作为“与君绝”的条件:“山无陵,江水为竭”——山河消失了;“冬雷震震,夏雨雪”——四季颠倒了;“天地合”——再度回到了混沌世界。这些设想一件比一件荒谬,一件比一件离奇。这就把主人公生死不渝的爱情强调得无以复加,以至于把“与君绝”的可能从根本上排除了。这种独特的抒情方式准确地表达了热恋中的人特有的心理。 答案2.《饮马长城窟行》中包含了哪三层痛苦?答案 诗歌体现出三层痛苦:①丈夫远行,经年不归,饱尝门庭冷落、世态炎凉之苦;

②和丈夫一同远行的人都回来了,唯独不见自己的丈夫,眼看他人团聚,越发觉得自己凄凉寂寞;

③回来的人中竟然没有人可以告诉自己丈夫的情况。 答案3.请找出《饮马长城窟行》中运用修辞手法的句子,并说明其作用。答案 ①顶真:“青青河边草,绵绵思远道。远道不可思,夙昔梦见之。梦见在我旁,忽觉在他乡。他乡各异县,展转不可见。”

②对比:“枯桑知天风,海水知天寒。”

③借代:“双鲤鱼”指代书信。

④比喻:“烹鲤鱼”比喻打开装书信的木盒。综合运用多种修辞手法,真实、鲜活地描写了女主人公渴盼丈夫回归的心情,使人如见其人,如临其境。 答案有人认为《饮马长城窟行》中“客从远方来,遗我双鲤鱼……上言加餐饭,下言长相忆”这节诗与上一节脱节,像是拼接而成,你认为呢?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (观点一)不脱节。此前主要写在家的妻子思念远行的丈夫,想啊思啊,就有人送信来了。从事理上讲,由上文的想念到此处读信的满足,构成了一个完整的过程,这是一个很自然的过程。从文学表达上讲,“客从远方来”与前面的“谁肯相为言”紧密相承,回答了“谁”来传言送信的问题。书信的内容,回应了前面的内容。妻子牵挂丈夫,是自然的延续。(观点二)脱节。因为诗歌以形诸梦寐极写思妇相思之苦,“谁肯相为言”是相思梦的继续,言有尽而意无穷。后面的八句是截取他篇拼合而成,但也增加了诗歌的韵味:好不容易收到来信,“上言加餐饭,下言长相忆”,却偏偏没有一个字提到归期,形象地表达了思妇的期盼与无奈。二者相结合,以虚写实,虚实难辨,更富神韵。这在汉魏乐府歌辞中是比较普遍的,这些歌辞的截取和拼合,是演唱的需要,更是表达感情的需要,使文章内容和人物情感均获得长足的发展。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能双鲤、尺素书素材运用1.课本素材点击文本自古以来,游子思乡,征人怀亲,凭借鸿雁传递佳音,借助双鲤倾诉衷情。悠悠的思念,是春风乍起时湖面泛起的微波,是盛夏如火的骄阳,是秋雨缠绵时屋檐洒落的滴答声,是寒冬寂寂的夜晚。

思念是优美动人的风景画,每一幅都令人魂牵梦绕;思念是闪光的影集,每一个瞬间都刻下不可磨灭的印记。运用示例拜年的变迁

拜年是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。我国拜年的习俗行之已久。

早期的拜年是真的要三叩九拜,直到民国时期拜年也是要下跪拱手跪拜的。上世纪九十年代,时兴过明信片、贺卡拜年,甚至邮电部还发行过有奖明信片,但多在年轻的学生之间流行,也并未流行太久。可进入本世纪,进入信息时代,变化就多了也快了,几乎没几年就又变了。先是电话拜年,省却上门的寒暄。后是短信拜年,只须花上一点短信费。现在又时兴微信拜年,而且是群发,省时省钱又快捷方便,把所有的该拜的年都给拜了。甚至还顺便发个红包,手指点一下,嘿,红包到手了! 2.课外素材【选材感言】随着科技的进步,足不出户就可以与远在天南海北的人联系,方便快捷。但因此也让人们减少了促膝长谈的次数。没有了当面的寒暄,似乎人情也变得冷漠。如此,还真让人怀念那个提起笔写信,然后盼着别人回信,收到信后激动地打开信封的年代。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:写法、语言(五)作文命题:(2015·广东)阅读下面的文字,根据要求作文。

看天光云影,能测阴晴雨雪,但难逾目力所及;打开电视,可知全球天气,却少了静观云卷云舒的乐趣。

漫步林间,常看草长莺飞、枝叶枯荣,但未必能细说花鸟之名、树木之性;轻点鼠标,可知生物的纲目属种、迁徙演化,却无法嗅到花果清香、丛林气息。

从不同的途径去感知自然,自然似乎很“近”,又似乎很“远”。

要求:①自选角度,确定立意,自拟标题,文体不限;②不要脱离材料内容及含意的范围;③不少于800字;④不得套作,不得抄袭。科技拉近人与自然的距离

①随着科技的进步,互联网、电视等的出现使“秀才不出门,尽知天下事”成为了可能。通过科技,我们不仅能看遍世界的美景,还能更深入地探索自然的奥妙。科技,拉近了人与自然的距离,让我们更好地感知自然。(1)[先读佳作][思悟亮点]提示 文章开门见山,第①段即亮出自己的观点;第②③④段从三个角度论证了自己的观点。这三个角度合在一起,证明了科技拉近了人与自然的距离。1.写法灵活

(1)本文开门见山,第①段即亮出观点,请分析作者是如何论证自己的观点的。提示②科技为我们打开了一扇窗。透过这扇窗,我们看见了世界的壮美与辽阔。(1)目前,一组“世界与内蒙古撞脸”的图片在网络上走红。从图片中我们能看到世界上许多著名的景点在许多地方与内蒙古有异曲同工之妙。网友们纷纷感叹,要是没有科技,我们也许永远也不会发现内蒙古那具有“国际范”的美。的确,如今的人们处在互联网时代,不出家门,我们就可以看见内蒙古广阔无垠的草原,感受“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的壮阔气势。这要放在古代,人们“读万卷书,行万里路”,虽然感受更真切,但要忍受旅途的疲惫。在偌大的世界里,人是渺小的,只有通过科技,才能满足我们对自然无限的好奇心。

③科技总能把我们带入另一个“时空”。通过科技,我们无需实地考察,就能从宏观上把握自然,感知自然。(1)尼泊尔发生了8.0级大地震,令世界为之悲痛。提示 在论证科技的作用时,作者所选取的论据都是当前的,如第②段中所说的世界与内蒙古撞脸”的图片、第③段中的尼泊尔地震、第⑤段提到的最具情怀辞职信。这些论据体现出作者关心时事,具有丰富的储备。而第④段从反面进行论证时则选取了科技不发达时代的例子。如今,有了科技,我们得以换一种方式心系灾区。通过电视,我们了解到灾区的各方面情况。通过上网,我们还能了解到尼泊尔此次灾难发生的原因、震源深度以及可能引发的各种气象灾害等等。科技拉近了我们与尼泊尔的距离。我们无需亲自前往灾区,便能够感受自然的巨大威力。有了科技,我们对自然的感知就不仅仅停留在感性层面,我们能更加理性地面对自然,对自然常存敬畏之心。(3)(2)作者所选论据有什么共同点?提示④我们应该庆幸我们生在一个科技如此发达的时代。科技激发了我们对自然的想象,推动我们去探索。(1)回首在科技不那么发达的时代里,哥伦布历尽艰险发现新大陆,却未发现那不是他所向往的亚洲;近代中国人因为科技落后而缺乏对世界的了解,妄自尊大……我们要好好利用科技,开眼看世界,更好地感知自然,利用自然。提示 如第②段:作者用“的确”肯定了科技的作用,接着用“这要放在古代”进行了对比论证,自然得出结论:“只有通过科技,才能满足我们对自然无限的好奇心。”

如第③段,“通过电视”“通过上网”两句涵盖了目前人们获取信息的主要渠道,接下来的结论也就水到渠成。

如第④段,哥伦布与近代中国人两个论据都是大家所熟悉的,也是公认的事实,作者更是一句话带过,没有浪费笔墨。2.语言优美

(3)本文语言明白晓畅、干净利落,不拖泥带水,请举例说明。提示⑤日前,一封“世界那么大,我想去看看”的教师辞职信被称为史上最具情怀辞职信。我们在最大限度利用科技的同时,也不要忘记迈出脚去看看,生活,毕竟还有诗和远方。

⑥总而言之,在这个不断向前发展的时代里,科技的出现总是有利于人们更好地感知自然的。我们应感激:科技拉近了人与自然的距离。本课结束

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》