第11课 拣麦穗

图片预览

文档简介

课件48张PPT。第11课 拣麦穗第三单元 散文(1)预读先学 ——读文本内容,学基础知常识精读研析 ——读课文题点,析思路明答案内容索引多读厚积 ——读素材美文,积素养提技能预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识一、音正形准语言知识积累1.给下列加颜色的字注音

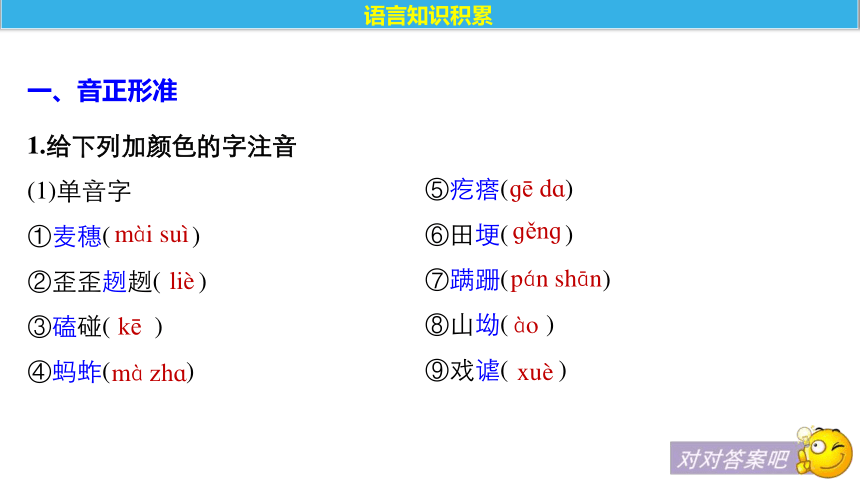

(1)单音字

①麦穗( )

②歪歪趔趔( )

③磕碰( )

④蚂蚱( )⑤疙瘩( )

⑥田埂( )

⑦蹒跚( )

⑧山坳( )

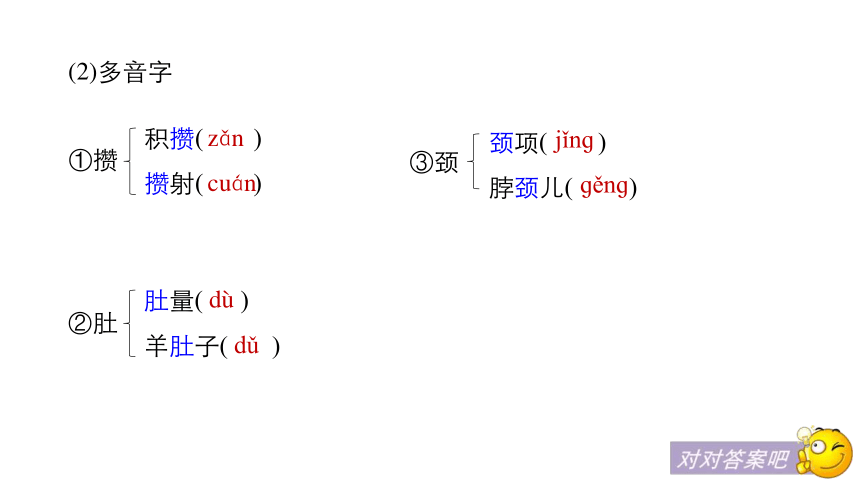

⑨戏谑( )mài suìlièkēɡē dɑɡěnɡpán shānàomà zhɑxuè(2)多音字①攒积攒( )

攒射( )②肚肚量( )

羊肚子( )③颈颈项( )

脖颈儿( )zǎn

cuándù

dǔjǐnɡ

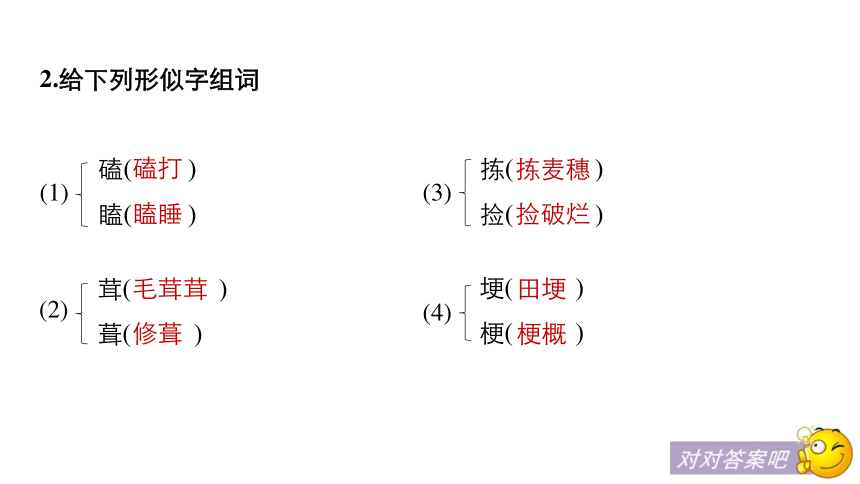

ɡěnɡ2.给下列形似字组词(1)磕( )

瞌( )(2)茸( )

葺( )(3)拣( )

捡( )(4)埂( )

梗( )磕打

瞌睡毛茸茸

修葺拣麦穗

捡破烂田埂

梗概(1)蹒跚:_______________________

(2)大言不惭:________________________

(3)死乞白赖:________________________________________

(4)贼眉贼眼:___________________

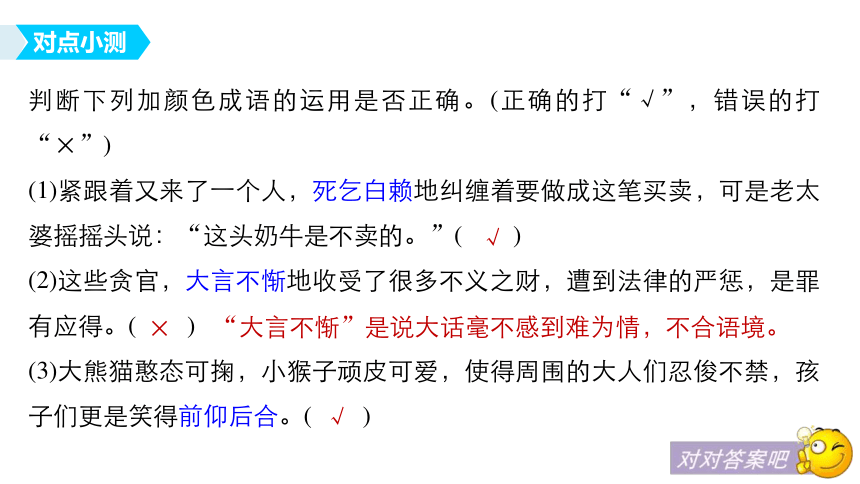

(5)前仰后合:_____________________________二、词语积累走路缓慢、摇摆的样子。说大话而毫不感到难为情。方言,状态词。纠缠个没完。也作死气白赖。形容神情鬼鬼祟祟。形容身体前后晃动(多指大笑时)。理解运用判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)紧跟着又来了一个人,死乞白赖地纠缠着要做成这笔买卖,可是老太婆摇摇头说:“这头奶牛是不卖的。”( )

(2)这些贪官,大言不惭地收受了很多不义之财,遭到法律的严惩,是罪有应得。( )

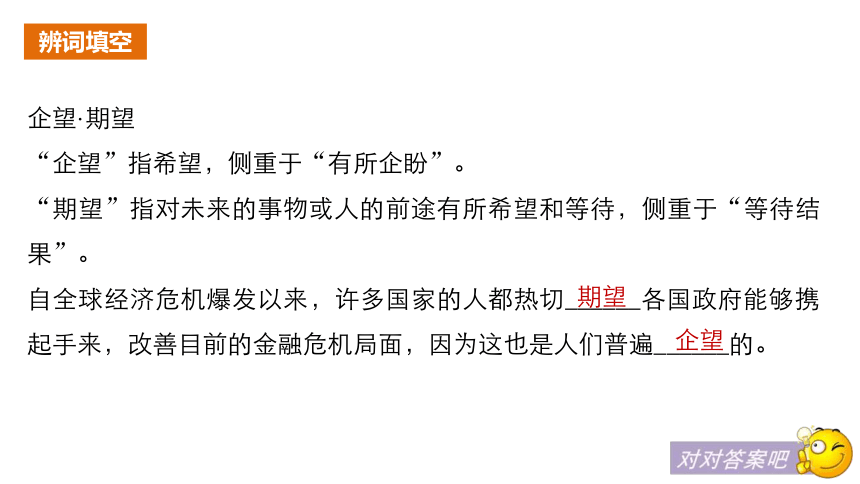

(3)大熊猫憨态可掬,小猴子顽皮可爱,使得周围的大人们忍俊不禁,孩子们更是笑得前仰后合。( )“大言不惭”是说大话毫不感到难为情,不合语境。√×√企望·期望

“企望”指希望,侧重于“有所企盼”。

“期望”指对未来的事物或人的前途有所希望和等待,侧重于“等待结果”。

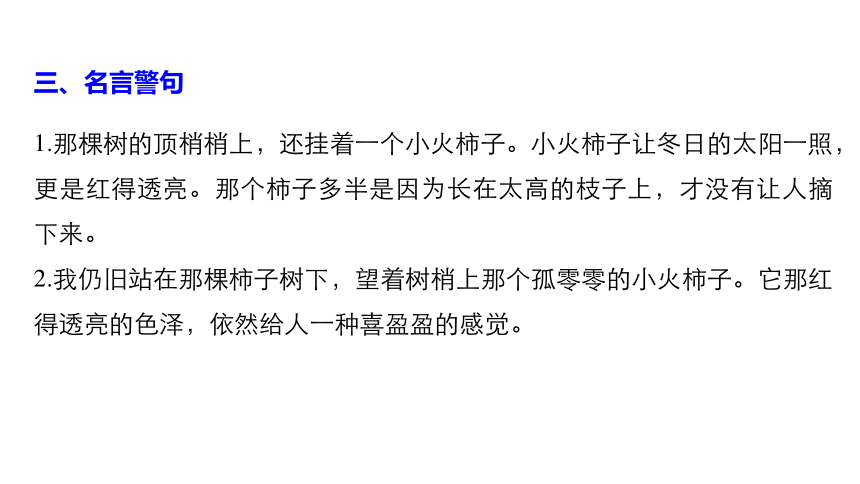

自全球经济危机爆发以来,许多国家的人都热切______各国政府能够携起手来,改善目前的金融危机局面,因为这也是人们普遍______的。期望企望辨词填空1.那棵树的顶梢梢上,还挂着一个小火柿子。小火柿子让冬日的太阳一照,更是红得透亮。那个柿子多半是因为长在太高的枝子上,才没有让人摘下来。

2.我仍旧站在那棵柿子树下,望着树梢上那个孤零零的小火柿子。它那红得透亮的色泽,依然给人一种喜盈盈的感觉。三、名言警句一、作者简介文本常识积累张洁,1937年生于北京,辽宁抚顺人。是继冰心之后,中国文坛上另一位熠熠闪耀的女作家。1960年毕业于中国人民大学,1978年开始发表作品,代表作有《从森林里来的孩子》。她的作品以“人性”与“爱”为创作主体,作品有:长篇小说《沉重的翅膀》,中短篇小说集《方舟》、《祖母绿》,长篇散文《世界上最疼我的那个人去了》。二、背景展示张洁早期的散文创作,往往直接呼唤、追求“爱”与“美”。1980年前后,她发表了《挖荠菜》、《拣麦穗》、《盯梢》等总名为“大雁系列”的散文。她的散文大多是对童年生活的回忆,洋溢着对失落的“爱”与“美”的真诚渴求。《拣麦穗》中“大雁”憨厚、顽皮、活泼、纯真的天性被表现得淋漓尽致。“童年”虽混沌未开,但这真醇的“人性”往往成为令人返顾、眷恋的“精神家园”。三、文体知识散文的特点是“形散而神不散”。“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现方法不拘一格,可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。“神不散”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为“更好地表达主题”服务。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.分析、概括人物形象的性格特征,理解作者流露出的复杂的思想情感。

2.学习刻画人物的常用方法,体会景物描写的作用。课堂导语

“悠悠岁月,欲说当年好困惑,亦真亦幻难取舍。悲欢离合都曾经有过,这样执着,究竟为什么?……心中渴望真诚的生活,谁能告诉我,是对还是错。”童年是一首难忘的歌,《拣麦穗》是歌中最美的乐章,它唱出了张洁心灵深处对人与人之间纯真情感的呼唤,它赞美了世间纯洁无私的真爱。让我们一同走进张洁的散文《拣麦穗》。脉络梳理拣

麦

穗拣麦穗往事(1~2)姑娘们寻梦 (3~11)拼命拣麦穗

深情备嫁妆

痴想竟变味儿大雁寻梦

(12~47)老汉满脸笑意

送灶糖

送礼物梦想幻灭的伤感慈祥大雁拣麦穗

绣荷包

哭老汉真挚纯真情谊的礼赞下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.文章开头两段开门见山,点出了故事发生的时间、地点以及相关的人物。

B.文章写农村姑娘们的故事,主要是写旧时农村的姑娘们拣麦穗时的“梦”

及出嫁后“梦”的破灭。

C.这篇抒情散文,以天真单纯的女孩“我”的视角,记叙了一个在农村长

大的小女孩失落的梦。

D.这篇文章以“拣麦穗”为明线,以“爱”为暗线贯穿全文,歌咏了人性

美及人与人之间的纯真感情。

E.作品给人的整体感觉是:欢快而美丽,充满了爱与感动、天真与纯洁。整体感知解析答案√√解析 A项没交代人物。

C项应是叙事散文。

E项“欢快”错,应是“忧伤”。1.课文中主要写的人物是谁?“我”拣麦穗的目的是什么?课堂互动答案 (1)文中主要描写的人物是“我”和“卖灶糖的老汉”。

(2)“我”拣麦穗的目的是“备嫁妆”,由这一目的自然而然地引出“我”和“卖灶糖的老汉”之间的故事。 答案2.结合课文中对人物的描写,分析概括“我”是一个怎样的小女孩?“卖灶糖的老汉”又是一个怎样的形象?

(1)“我”的形象:

幼年时期:

长大以后: 答案答案 幼年时期:从以下细节可以看出“我”是一个纯真、可爱、贪玩、充满稚气、憨态可掬、不谙世事、善良的女孩——拣麦穗时“看不见地里的麦穗,却总是看见蚂蚱和蝴蝶”,而且还去追赶它们,“好不容易拣到的麦穗,还会从篮子里跳出来,重新回到地里”,给老汉绣荷包;“大言不惭”的回答;不以那个孤苦的“卖灶糖的老汉”为丈夫而觉得不体面;担心老汉早晚有一天会死去;为老汉的死“哭了”等。

长大以后:从“我”常常想念他,怀念那个失落的美丽的梦,表现出“我”对扭曲的人生形式的否定,对理想的人生形式的执着追求。(2)“卖灶糖的老汉”的形象:答案 通过以下描写可以看出“卖灶糖的老汉”是一个孤苦但善良、心细、慈祥、善解人意的老人:外貌描写;老汉与“我”的对话中说“这担子就是我的家,走到呵哒,就歇在呵哒”;老汉以实际行动回报了小女孩纯真的感情,每逢经过村子,总是带些小礼物给她;尊重小女孩的内心,保护她的感情,在她懂事、知道害臊后,不再称她是自己的“小媳妇”;因为她是个“贪吃的、因为丑陋而又少人疼爱的孩子”而疼爱她。 答案3.文中主要讲述了“我”和“卖灶糖的老汉”之间所谓的“爱情”故事。你是如何看待“我”和“卖灶糖的老汉”之间的所谓“爱情”的?

[探究点拨] 结合文中能体现所谓“爱情”的语言描写和行动描写,挖掘“爱情”背后蕴涵的深层意义,联系文章的写作背景,准确理解人物形象,把握文章的主旨。答案 (1)“我”和“卖灶糖的老汉”之间的感情是人世间最纯真的感情,老汉并非是真的想要娶“我”,老汉对“我”的爱是“没有任何希求,也没有任何企望的”。

(2)老汉之所以那么疼爱“我”,是因为小女孩童真的感情慰藉了孤苦老汉,这才是人世间至真、至善、至美的爱,也正是作者要倾力讴歌的爱。 答案4.在“我”和“卖灶糖的老汉”的故事中,“烟荷包”给我们留下了深刻的印象。请思考一下:“烟荷包”在文中寄托了“我”怎样的思想情感?为什么“我”常常想找到“那个像猪肚子一样的烟荷包”?答案 (1)“烟荷包”寄托了“我”对老汉的怀念与感恩之情。

(2)“烟荷包”虽然粗糙、丑陋,但它饱含了“我”对老汉所给予的那份朴素的、疼爱的回忆,“我”想找到它,就是想找到生活中朴素的温暖,这种温暖是“我”一生最宝贵的精神财富。 答案5.文章主要写“我”的童年梦想,为什么还要写农村姑娘拣麦穗的情景?

[探究点拨] 这一部分的描写为故事的展开提供了一个背景。用一般农村姑娘的梦想与“我”的梦想作对比,用她们的结局来昭示“我”的结局,为下文做铺垫,并与下文相映衬。答案 (1)描写自然环境,着重写了乡村麦田清晨与傍晚的景象,渲染出景色的恬淡、朦胧和宁静,如诗如画般的美丽。

(2)描写社会环境,着重写了农村的风俗习惯——拣麦穗、攒钱、备嫁妆。

(3)描写了姑娘们拣麦穗时的心情,交代了姑娘们最后的结局:嫁了一个与幻想差距很大的男人。 答案6.课文最后一部分描写的“小火柿子”有什么象征意义?寄托了作者怎样的思想感情?答案 “小火柿子”在这里象征了自然界中那些生命力顽强的美好事物,它历经风雨,不改本色。用“红得透亮的色泽”“喜盈盈的感觉”反衬“我”听到“卖灶糖的老汉”离开人世时极度悲哀的心境,这里以乐景写哀情,使悲哀的感受更透彻肺腑。

寄托了作者心中永远不灭的梦想——对人与人之间至真、至善、至美的淳朴感情的向往与追求。 答案7.指出下列句子描写人物的方法,并说说这样写有什么作用。

(1)(二姨)戏谑地问我:“大雁,告诉二姨,你拣麦穗做啥?”我大言不惭地说:“我要备嫁妆哩。”答案 语言描写。表现了“我”不谙世事、憨态可掬的童趣。 答案(2)他脸上的皱纹一道挨着一道,顺着眉毛弯向两个太阳穴,又顺着腮帮弯向嘴角。那些皱纹,为他的脸上增添了许多慈祥的笑意。当他挑着担子赶路的时候,他那尽显旧时遗风的齐颈白发,便在剃得如半个葫芦样的脑袋后面,随着颤悠悠的扁担一同忽闪着。答案 肖像描写、动作描写。表现了老汉的善良、勤劳。 答案(3)我缝呀,绣呀……烟荷包缝好了,我娘笑得个前仰后合,说那不是烟荷包,皱皱巴巴地倒像个猪肚子。我让我娘给我收了起来,我说了,等我出嫁的时候,我要送给我男人。答案 细节描写。借用世俗“婚姻”形式,表现了“我”与“卖灶糖的老汉”之间超越世俗、无功利的情感。 答案为什么农村姑娘们的“痴想全都变了味儿”?为什么最后她们“还是依依顺顺地嫁了出去”,而不去寻找一份真正的爱?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (1)因为“她们要嫁的那个男人,和她们在拣麦穗、扯花布、绣花鞋时所想象的又是多么不同”。

(2)她们最后“还是依依顺顺地嫁了出去”的原因,正如文中所说“谁也不会为她们叹上一口气,谁也不会关心她们曾经有过的那份痴想,甚至她们自己也不会过分地悲伤”。正是当时那种妇女婚姻不自由的社会现状及妇女们不敢抗争的麻木,令她们不能寻找到一份她们拣麦穗时幻想的真正的爱。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能《拣麦穗》表达了作者对人世间温情的渴望。希望生活中能够多一些像“卖灶糖的老汉”那样的慈爱之辈,懂得爱护、关心别人,尤其关心“丑小鸭”式的孩子,而且这种关心、爱护又该是没有任何希求的给予。素材运用1.课本素材点击文本随着父母进城务工时间的不断延长,留守儿童的社会问题越来越突出,并引起了社会的广泛关注。因父母经常不在身边,绝大多数留守儿童家庭团聚频率低,将会产生不同程度的“亲子教育缺位现象”。由于长期被托养或寄养,留守儿童缺少父母之爱,容易产生心理缺陷;由于老人溺爱或亲友疏于管教,留守儿童缺少正确的价值引导。孩子是未来和希望,国家不能无视他们的成长。鲁迅曾发出“救救孩子”的呼声,现在是该“救救”留守儿童的时候了。运用示例女子弃高薪九赴山区支教

一个平凡的辽源女孩,只身前往贵州大山深处支教,开始了一段几乎与外界隔绝的山区生活;孙影,一个不平凡的“80后”女孩,放弃高薪工作,放弃了一个年轻姑娘享受生活、享受爱情的大好时光,用柔弱的双肩为山里的孩子担起“沉甸甸的梦想”。有人叫她“最美女支教老师”,也有人叫她“撵不走的支教钉子户”。因为在孙影心中,始终坚持着一个信念:让更多的孩子可以走出大山,去完成他们的理想。2.课外素材【选材感言】到山区支教的志愿者都具有乐观向上、艰苦奋斗、自强不息的宝贵品质,如果全社会都能够像他们那样关注落后地区,关注落后地区的孩子,我们的社会就会更加和谐,小康生活也会早一天到来。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:选材、用材(三)作文命题:阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

纪念是用一定的方式对人对事进行怀念。它既可以是国家民族对过去荣誉的回忆、对过去痛苦的祭奠,也可以是个人对事、对亲朋的怀念。形式或许不同,意义同样真切。真正的纪念是心灵的回响、历史的回音。它坚守信念,传递勇气;它珍藏感动,分享幸福;它审视过去,启迪未来。

请以“纪念”为话题,写一篇文章。要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭。让纪念闪耀理性光芒

①纪念是内心情感的涌动,但又不是感情的无节制挥霍;纪念需要行动来升华,但又需要理性的引导。

②真正的纪念是心灵的回响,是历史的回音;它审视过去,启迪未来……[先读佳作][思悟亮点]③黑格尔曾经自夸德国人天生就是哲学家。(2)然而就是这样一个天生严谨自律的民族,就在一个狂人的引诱下,陷入了战争的渊薮。60年前的那幕惨剧:生灵涂炭、妻离子散、血流成河……生者在对往者的审视中找到道德的标杆,也找到了纪念的理由。德国人用尽一切方法阻止时间淡褪那血色,稀薄那呼声:修建集中营纪念馆,全力处理战后的善后问题,还有那德国总理在犹太人纪念碑前的惊世一跪!德国人在60年里不断的反思、不停的纪念,终于完成了灵魂的自我救赎。德意志民族向世界展示了理性的力量,也赢得了世人的尊敬!(1)(3)④可见理性的纪念才是正确的纪念,理性让纪念闪耀出人性的光辉。

⑤但纪念一旦脱离理性的制约,它就会变成不可控制的魔鬼。日本在60年前那幕惨剧中同样扮演了不光彩的角色,作为亚洲地区的主要刽子手,日本犯下的罪行罄竹难书。往者已矣,大和民族的纪念却是如此这般:右翼势力大肆鼓吹“中国威胁论”,还妄图为二战罪行翻案;不顾史实修订历史教科书,文过饰非,美化侵略罪行;更有首相一年一度的靖国神社“拜鬼”……日本这种偏离理性范畴的“纪念”活动,自然得到各国人民的一致谴责。(1)有句话说得好:“跪着的德国人比站着的日本人更高大!”(2)(3)1.选材准确

(1)本文题目即是论点:让纪念闪耀理性光芒。为论证这一观点,作者选取了几个典型材料进行论证。请针对③⑤两段选取材料具体说明。提示 德国和日本都是二战时的法西斯国家,对全人类犯下了滔天的罪行。但两国后来对于战争的反思却截然不同:一个认真反思,一个拒不认账。两种态度都极有典型性,用来做论据,说服力强。如果不用德、日的例子,而用二战时同样犯下战争罪行的意大利,就没有这种说服力。因为意大利在反思战争上没有德、日两国那种明确的态度,所以没有典型性。提示(2)③⑤两段中还有引用论证。第③段间接引用了黑格尔的话,第⑤段则直接引用了“有句话”。这两处引用也有典型意义,请说明这两处引用的作用是什么。提示 第③段引用黑格尔的话,且用的不是“说”而是“自夸”,似让读者看到了黑格尔的自傲。此语与下文德国发动法西斯战争构成了一处强烈的反差,似又是对黑格尔的嘲讽。第⑤段的这句话则既有对德国反思战争的肯定,又有对日本拒不认账的鄙弃。提示2.用材恰当

(3)写作时引用材料,不能只有材料的堆砌,也需要合理安排材料的顺序。请分析:可不可以把③⑤两段调换过来?提示 不可以。先说德国,再说日本,目的还是为了由日本的行为谈及我们国内的纪念方式问题。说完日本,再谈及国内对抗日战争的纪念则水到渠成,把③⑤两段调换过来就会造成思路的混乱。提示⑥中国在抗日战争中付出巨大的代价才取得胜利,中国人民自然无法容忍这种倒行逆施的行为。于是各地都掀起了声势壮大的抗议和纪念活动。但近来这些纪念活动在少数“激进分子”的鼓动下出现了打砸抢日货商店的不理智举动。群众爱国的赤子之心可以理解,但纪念并不是感情的挥霍,非理性举动无益于解决问题。我国领导人多次表达出严正立场,但同时并不关闭中日会晤的大门,“前事不忘,后事之师”“以史为鉴,面向未来”无疑就是对过去痛苦最理性,也是最深刻的祭奠。⑦人不能忘本,“忘记过去意味着背叛”。而高贵的心灵在铭记苦难、咀嚼苦难过后,方能理智地纪念苦难。当纪念的洪波涌动时,勿忘用理性的“闸门”控制情感。本课结束

(1)单音字

①麦穗( )

②歪歪趔趔( )

③磕碰( )

④蚂蚱( )⑤疙瘩( )

⑥田埂( )

⑦蹒跚( )

⑧山坳( )

⑨戏谑( )mài suìlièkēɡē dɑɡěnɡpán shānàomà zhɑxuè(2)多音字①攒积攒( )

攒射( )②肚肚量( )

羊肚子( )③颈颈项( )

脖颈儿( )zǎn

cuándù

dǔjǐnɡ

ɡěnɡ2.给下列形似字组词(1)磕( )

瞌( )(2)茸( )

葺( )(3)拣( )

捡( )(4)埂( )

梗( )磕打

瞌睡毛茸茸

修葺拣麦穗

捡破烂田埂

梗概(1)蹒跚:_______________________

(2)大言不惭:________________________

(3)死乞白赖:________________________________________

(4)贼眉贼眼:___________________

(5)前仰后合:_____________________________二、词语积累走路缓慢、摇摆的样子。说大话而毫不感到难为情。方言,状态词。纠缠个没完。也作死气白赖。形容神情鬼鬼祟祟。形容身体前后晃动(多指大笑时)。理解运用判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)紧跟着又来了一个人,死乞白赖地纠缠着要做成这笔买卖,可是老太婆摇摇头说:“这头奶牛是不卖的。”( )

(2)这些贪官,大言不惭地收受了很多不义之财,遭到法律的严惩,是罪有应得。( )

(3)大熊猫憨态可掬,小猴子顽皮可爱,使得周围的大人们忍俊不禁,孩子们更是笑得前仰后合。( )“大言不惭”是说大话毫不感到难为情,不合语境。√×√企望·期望

“企望”指希望,侧重于“有所企盼”。

“期望”指对未来的事物或人的前途有所希望和等待,侧重于“等待结果”。

自全球经济危机爆发以来,许多国家的人都热切______各国政府能够携起手来,改善目前的金融危机局面,因为这也是人们普遍______的。期望企望辨词填空1.那棵树的顶梢梢上,还挂着一个小火柿子。小火柿子让冬日的太阳一照,更是红得透亮。那个柿子多半是因为长在太高的枝子上,才没有让人摘下来。

2.我仍旧站在那棵柿子树下,望着树梢上那个孤零零的小火柿子。它那红得透亮的色泽,依然给人一种喜盈盈的感觉。三、名言警句一、作者简介文本常识积累张洁,1937年生于北京,辽宁抚顺人。是继冰心之后,中国文坛上另一位熠熠闪耀的女作家。1960年毕业于中国人民大学,1978年开始发表作品,代表作有《从森林里来的孩子》。她的作品以“人性”与“爱”为创作主体,作品有:长篇小说《沉重的翅膀》,中短篇小说集《方舟》、《祖母绿》,长篇散文《世界上最疼我的那个人去了》。二、背景展示张洁早期的散文创作,往往直接呼唤、追求“爱”与“美”。1980年前后,她发表了《挖荠菜》、《拣麦穗》、《盯梢》等总名为“大雁系列”的散文。她的散文大多是对童年生活的回忆,洋溢着对失落的“爱”与“美”的真诚渴求。《拣麦穗》中“大雁”憨厚、顽皮、活泼、纯真的天性被表现得淋漓尽致。“童年”虽混沌未开,但这真醇的“人性”往往成为令人返顾、眷恋的“精神家园”。三、文体知识散文的特点是“形散而神不散”。“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现方法不拘一格,可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。“神不散”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为“更好地表达主题”服务。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.分析、概括人物形象的性格特征,理解作者流露出的复杂的思想情感。

2.学习刻画人物的常用方法,体会景物描写的作用。课堂导语

“悠悠岁月,欲说当年好困惑,亦真亦幻难取舍。悲欢离合都曾经有过,这样执着,究竟为什么?……心中渴望真诚的生活,谁能告诉我,是对还是错。”童年是一首难忘的歌,《拣麦穗》是歌中最美的乐章,它唱出了张洁心灵深处对人与人之间纯真情感的呼唤,它赞美了世间纯洁无私的真爱。让我们一同走进张洁的散文《拣麦穗》。脉络梳理拣

麦

穗拣麦穗往事(1~2)姑娘们寻梦 (3~11)拼命拣麦穗

深情备嫁妆

痴想竟变味儿大雁寻梦

(12~47)老汉满脸笑意

送灶糖

送礼物梦想幻灭的伤感慈祥大雁拣麦穗

绣荷包

哭老汉真挚纯真情谊的礼赞下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.文章开头两段开门见山,点出了故事发生的时间、地点以及相关的人物。

B.文章写农村姑娘们的故事,主要是写旧时农村的姑娘们拣麦穗时的“梦”

及出嫁后“梦”的破灭。

C.这篇抒情散文,以天真单纯的女孩“我”的视角,记叙了一个在农村长

大的小女孩失落的梦。

D.这篇文章以“拣麦穗”为明线,以“爱”为暗线贯穿全文,歌咏了人性

美及人与人之间的纯真感情。

E.作品给人的整体感觉是:欢快而美丽,充满了爱与感动、天真与纯洁。整体感知解析答案√√解析 A项没交代人物。

C项应是叙事散文。

E项“欢快”错,应是“忧伤”。1.课文中主要写的人物是谁?“我”拣麦穗的目的是什么?课堂互动答案 (1)文中主要描写的人物是“我”和“卖灶糖的老汉”。

(2)“我”拣麦穗的目的是“备嫁妆”,由这一目的自然而然地引出“我”和“卖灶糖的老汉”之间的故事。 答案2.结合课文中对人物的描写,分析概括“我”是一个怎样的小女孩?“卖灶糖的老汉”又是一个怎样的形象?

(1)“我”的形象:

幼年时期:

长大以后: 答案答案 幼年时期:从以下细节可以看出“我”是一个纯真、可爱、贪玩、充满稚气、憨态可掬、不谙世事、善良的女孩——拣麦穗时“看不见地里的麦穗,却总是看见蚂蚱和蝴蝶”,而且还去追赶它们,“好不容易拣到的麦穗,还会从篮子里跳出来,重新回到地里”,给老汉绣荷包;“大言不惭”的回答;不以那个孤苦的“卖灶糖的老汉”为丈夫而觉得不体面;担心老汉早晚有一天会死去;为老汉的死“哭了”等。

长大以后:从“我”常常想念他,怀念那个失落的美丽的梦,表现出“我”对扭曲的人生形式的否定,对理想的人生形式的执着追求。(2)“卖灶糖的老汉”的形象:答案 通过以下描写可以看出“卖灶糖的老汉”是一个孤苦但善良、心细、慈祥、善解人意的老人:外貌描写;老汉与“我”的对话中说“这担子就是我的家,走到呵哒,就歇在呵哒”;老汉以实际行动回报了小女孩纯真的感情,每逢经过村子,总是带些小礼物给她;尊重小女孩的内心,保护她的感情,在她懂事、知道害臊后,不再称她是自己的“小媳妇”;因为她是个“贪吃的、因为丑陋而又少人疼爱的孩子”而疼爱她。 答案3.文中主要讲述了“我”和“卖灶糖的老汉”之间所谓的“爱情”故事。你是如何看待“我”和“卖灶糖的老汉”之间的所谓“爱情”的?

[探究点拨] 结合文中能体现所谓“爱情”的语言描写和行动描写,挖掘“爱情”背后蕴涵的深层意义,联系文章的写作背景,准确理解人物形象,把握文章的主旨。答案 (1)“我”和“卖灶糖的老汉”之间的感情是人世间最纯真的感情,老汉并非是真的想要娶“我”,老汉对“我”的爱是“没有任何希求,也没有任何企望的”。

(2)老汉之所以那么疼爱“我”,是因为小女孩童真的感情慰藉了孤苦老汉,这才是人世间至真、至善、至美的爱,也正是作者要倾力讴歌的爱。 答案4.在“我”和“卖灶糖的老汉”的故事中,“烟荷包”给我们留下了深刻的印象。请思考一下:“烟荷包”在文中寄托了“我”怎样的思想情感?为什么“我”常常想找到“那个像猪肚子一样的烟荷包”?答案 (1)“烟荷包”寄托了“我”对老汉的怀念与感恩之情。

(2)“烟荷包”虽然粗糙、丑陋,但它饱含了“我”对老汉所给予的那份朴素的、疼爱的回忆,“我”想找到它,就是想找到生活中朴素的温暖,这种温暖是“我”一生最宝贵的精神财富。 答案5.文章主要写“我”的童年梦想,为什么还要写农村姑娘拣麦穗的情景?

[探究点拨] 这一部分的描写为故事的展开提供了一个背景。用一般农村姑娘的梦想与“我”的梦想作对比,用她们的结局来昭示“我”的结局,为下文做铺垫,并与下文相映衬。答案 (1)描写自然环境,着重写了乡村麦田清晨与傍晚的景象,渲染出景色的恬淡、朦胧和宁静,如诗如画般的美丽。

(2)描写社会环境,着重写了农村的风俗习惯——拣麦穗、攒钱、备嫁妆。

(3)描写了姑娘们拣麦穗时的心情,交代了姑娘们最后的结局:嫁了一个与幻想差距很大的男人。 答案6.课文最后一部分描写的“小火柿子”有什么象征意义?寄托了作者怎样的思想感情?答案 “小火柿子”在这里象征了自然界中那些生命力顽强的美好事物,它历经风雨,不改本色。用“红得透亮的色泽”“喜盈盈的感觉”反衬“我”听到“卖灶糖的老汉”离开人世时极度悲哀的心境,这里以乐景写哀情,使悲哀的感受更透彻肺腑。

寄托了作者心中永远不灭的梦想——对人与人之间至真、至善、至美的淳朴感情的向往与追求。 答案7.指出下列句子描写人物的方法,并说说这样写有什么作用。

(1)(二姨)戏谑地问我:“大雁,告诉二姨,你拣麦穗做啥?”我大言不惭地说:“我要备嫁妆哩。”答案 语言描写。表现了“我”不谙世事、憨态可掬的童趣。 答案(2)他脸上的皱纹一道挨着一道,顺着眉毛弯向两个太阳穴,又顺着腮帮弯向嘴角。那些皱纹,为他的脸上增添了许多慈祥的笑意。当他挑着担子赶路的时候,他那尽显旧时遗风的齐颈白发,便在剃得如半个葫芦样的脑袋后面,随着颤悠悠的扁担一同忽闪着。答案 肖像描写、动作描写。表现了老汉的善良、勤劳。 答案(3)我缝呀,绣呀……烟荷包缝好了,我娘笑得个前仰后合,说那不是烟荷包,皱皱巴巴地倒像个猪肚子。我让我娘给我收了起来,我说了,等我出嫁的时候,我要送给我男人。答案 细节描写。借用世俗“婚姻”形式,表现了“我”与“卖灶糖的老汉”之间超越世俗、无功利的情感。 答案为什么农村姑娘们的“痴想全都变了味儿”?为什么最后她们“还是依依顺顺地嫁了出去”,而不去寻找一份真正的爱?

我的观点:问题争鸣争论话题 答案答案 (1)因为“她们要嫁的那个男人,和她们在拣麦穗、扯花布、绣花鞋时所想象的又是多么不同”。

(2)她们最后“还是依依顺顺地嫁了出去”的原因,正如文中所说“谁也不会为她们叹上一口气,谁也不会关心她们曾经有过的那份痴想,甚至她们自己也不会过分地悲伤”。正是当时那种妇女婚姻不自由的社会现状及妇女们不敢抗争的麻木,令她们不能寻找到一份她们拣麦穗时幻想的真正的爱。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能《拣麦穗》表达了作者对人世间温情的渴望。希望生活中能够多一些像“卖灶糖的老汉”那样的慈爱之辈,懂得爱护、关心别人,尤其关心“丑小鸭”式的孩子,而且这种关心、爱护又该是没有任何希求的给予。素材运用1.课本素材点击文本随着父母进城务工时间的不断延长,留守儿童的社会问题越来越突出,并引起了社会的广泛关注。因父母经常不在身边,绝大多数留守儿童家庭团聚频率低,将会产生不同程度的“亲子教育缺位现象”。由于长期被托养或寄养,留守儿童缺少父母之爱,容易产生心理缺陷;由于老人溺爱或亲友疏于管教,留守儿童缺少正确的价值引导。孩子是未来和希望,国家不能无视他们的成长。鲁迅曾发出“救救孩子”的呼声,现在是该“救救”留守儿童的时候了。运用示例女子弃高薪九赴山区支教

一个平凡的辽源女孩,只身前往贵州大山深处支教,开始了一段几乎与外界隔绝的山区生活;孙影,一个不平凡的“80后”女孩,放弃高薪工作,放弃了一个年轻姑娘享受生活、享受爱情的大好时光,用柔弱的双肩为山里的孩子担起“沉甸甸的梦想”。有人叫她“最美女支教老师”,也有人叫她“撵不走的支教钉子户”。因为在孙影心中,始终坚持着一个信念:让更多的孩子可以走出大山,去完成他们的理想。2.课外素材【选材感言】到山区支教的志愿者都具有乐观向上、艰苦奋斗、自强不息的宝贵品质,如果全社会都能够像他们那样关注落后地区,关注落后地区的孩子,我们的社会就会更加和谐,小康生活也会早一天到来。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:选材、用材(三)作文命题:阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

纪念是用一定的方式对人对事进行怀念。它既可以是国家民族对过去荣誉的回忆、对过去痛苦的祭奠,也可以是个人对事、对亲朋的怀念。形式或许不同,意义同样真切。真正的纪念是心灵的回响、历史的回音。它坚守信念,传递勇气;它珍藏感动,分享幸福;它审视过去,启迪未来。

请以“纪念”为话题,写一篇文章。要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭。让纪念闪耀理性光芒

①纪念是内心情感的涌动,但又不是感情的无节制挥霍;纪念需要行动来升华,但又需要理性的引导。

②真正的纪念是心灵的回响,是历史的回音;它审视过去,启迪未来……[先读佳作][思悟亮点]③黑格尔曾经自夸德国人天生就是哲学家。(2)然而就是这样一个天生严谨自律的民族,就在一个狂人的引诱下,陷入了战争的渊薮。60年前的那幕惨剧:生灵涂炭、妻离子散、血流成河……生者在对往者的审视中找到道德的标杆,也找到了纪念的理由。德国人用尽一切方法阻止时间淡褪那血色,稀薄那呼声:修建集中营纪念馆,全力处理战后的善后问题,还有那德国总理在犹太人纪念碑前的惊世一跪!德国人在60年里不断的反思、不停的纪念,终于完成了灵魂的自我救赎。德意志民族向世界展示了理性的力量,也赢得了世人的尊敬!(1)(3)④可见理性的纪念才是正确的纪念,理性让纪念闪耀出人性的光辉。

⑤但纪念一旦脱离理性的制约,它就会变成不可控制的魔鬼。日本在60年前那幕惨剧中同样扮演了不光彩的角色,作为亚洲地区的主要刽子手,日本犯下的罪行罄竹难书。往者已矣,大和民族的纪念却是如此这般:右翼势力大肆鼓吹“中国威胁论”,还妄图为二战罪行翻案;不顾史实修订历史教科书,文过饰非,美化侵略罪行;更有首相一年一度的靖国神社“拜鬼”……日本这种偏离理性范畴的“纪念”活动,自然得到各国人民的一致谴责。(1)有句话说得好:“跪着的德国人比站着的日本人更高大!”(2)(3)1.选材准确

(1)本文题目即是论点:让纪念闪耀理性光芒。为论证这一观点,作者选取了几个典型材料进行论证。请针对③⑤两段选取材料具体说明。提示 德国和日本都是二战时的法西斯国家,对全人类犯下了滔天的罪行。但两国后来对于战争的反思却截然不同:一个认真反思,一个拒不认账。两种态度都极有典型性,用来做论据,说服力强。如果不用德、日的例子,而用二战时同样犯下战争罪行的意大利,就没有这种说服力。因为意大利在反思战争上没有德、日两国那种明确的态度,所以没有典型性。提示(2)③⑤两段中还有引用论证。第③段间接引用了黑格尔的话,第⑤段则直接引用了“有句话”。这两处引用也有典型意义,请说明这两处引用的作用是什么。提示 第③段引用黑格尔的话,且用的不是“说”而是“自夸”,似让读者看到了黑格尔的自傲。此语与下文德国发动法西斯战争构成了一处强烈的反差,似又是对黑格尔的嘲讽。第⑤段的这句话则既有对德国反思战争的肯定,又有对日本拒不认账的鄙弃。提示2.用材恰当

(3)写作时引用材料,不能只有材料的堆砌,也需要合理安排材料的顺序。请分析:可不可以把③⑤两段调换过来?提示 不可以。先说德国,再说日本,目的还是为了由日本的行为谈及我们国内的纪念方式问题。说完日本,再谈及国内对抗日战争的纪念则水到渠成,把③⑤两段调换过来就会造成思路的混乱。提示⑥中国在抗日战争中付出巨大的代价才取得胜利,中国人民自然无法容忍这种倒行逆施的行为。于是各地都掀起了声势壮大的抗议和纪念活动。但近来这些纪念活动在少数“激进分子”的鼓动下出现了打砸抢日货商店的不理智举动。群众爱国的赤子之心可以理解,但纪念并不是感情的挥霍,非理性举动无益于解决问题。我国领导人多次表达出严正立场,但同时并不关闭中日会晤的大门,“前事不忘,后事之师”“以史为鉴,面向未来”无疑就是对过去痛苦最理性,也是最深刻的祭奠。⑦人不能忘本,“忘记过去意味着背叛”。而高贵的心灵在铭记苦难、咀嚼苦难过后,方能理智地纪念苦难。当纪念的洪波涌动时,勿忘用理性的“闸门”控制情感。本课结束

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》