第15课 赤壁赋 课件

图片预览

文档简介

课件49张PPT。第15课 赤壁赋第四单元 文言文(1)预读先学 ——读文本内容,学基础知常识精读研析 ——读课文题点,析思路明答案内容索引多读厚积 ——读素材美文,积素养提技能预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识一、给下列加颜色的字注音语言知识积累(1)壬戌( )

(2)窈窕( )

(3)桂棹( )

(4)愀然( )

(5)舳舻( )

(6)渔樵( )(7)江渚( )

(8)蜉蝣( )

(9)酾酒( )

(10)横槊( )

(11)山川相缪( )

(12)无尽藏也( )rén xū

yǎo tiǎo

zhào

qiǎo

zhú lú

qiáozhǔ

fú yóu

shī

shuò

liáo

zànɡ1.解释下列词语的含义

(1)凭虚御风:____________________________

(2)遗世独立:___________________

(3)不绝如缕:_________________________________________________

_____________

(4)正襟危坐:_____________________________________________

(5)沧海一粟:_______________________________

(6)杯盘狼藉:_____________________________________________

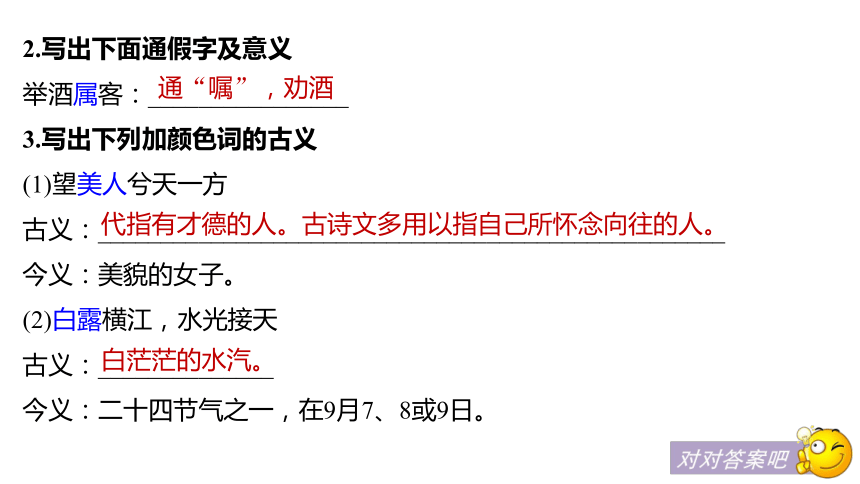

(7)逝者如斯:___________________________________二、识记文中基础知识 (像长出羽翼一样)驾风凌空飞行超越尘世,独自存在像细线一样连着,差点儿就要断了,多形容局势危急或理好衣襟端端正正地坐着,形容严肃或拘谨的样子大海里的一颗谷粒,形容非常渺小杯盘等放得乱七八糟,形容宴饮后桌上凌乱的样子时光像河水一样,日夜不停地流逝而去声音细微悠长 2.写出下面通假字及意义

举酒属客:________________

3.写出下列加颜色词的古义

(1)望美人兮天一方

古义:__________________________________________________

今义:美貌的女子。

(2)白露横江,水光接天

古义:______________

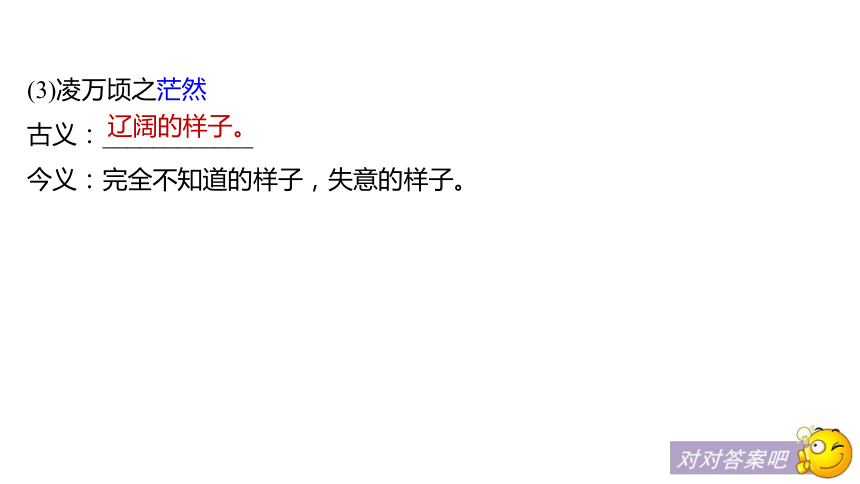

今义:二十四节气之一,在9月7、8或9日。通“嘱”,劝酒代指有才德的人。古诗文多用以指自己所怀念向往的人。白茫茫的水汽。(3)凌万顷之茫然

古义:____________

今义:完全不知道的样子,失意的样子。辽阔的样子。4.解释下列加颜色词的意义(1)属举酒属客:_______________

属予作文以记之:_______________(2)危正襟危坐,而问客曰:_____

危楼高百尺:___

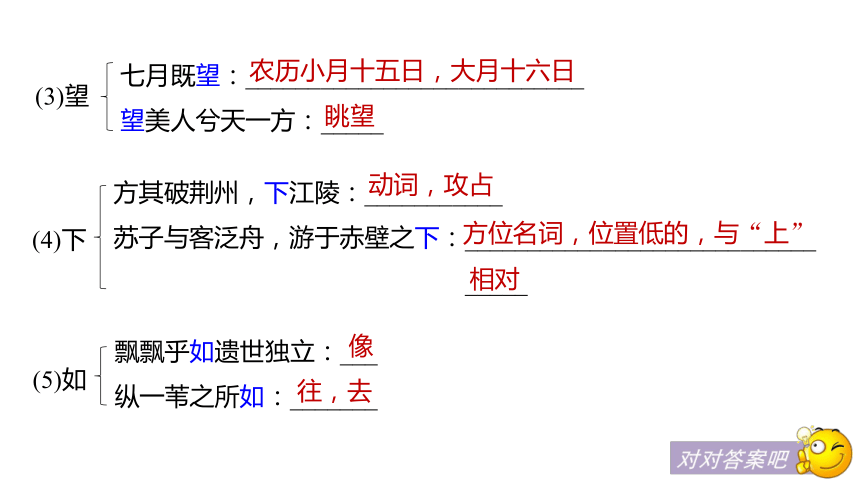

危言危行:_____通“嘱”,劝酒通“嘱”,嘱托端正高正直(3)望七月既望:___________________________

望美人兮天一方:_____(4)下方其破荆州,下江陵:___________

苏子与客泛舟,游于赤壁之下:____________________________

_____农历小月十五日,大月十六日眺望动词,攻占(5)如飘飘乎如遗世独立:___

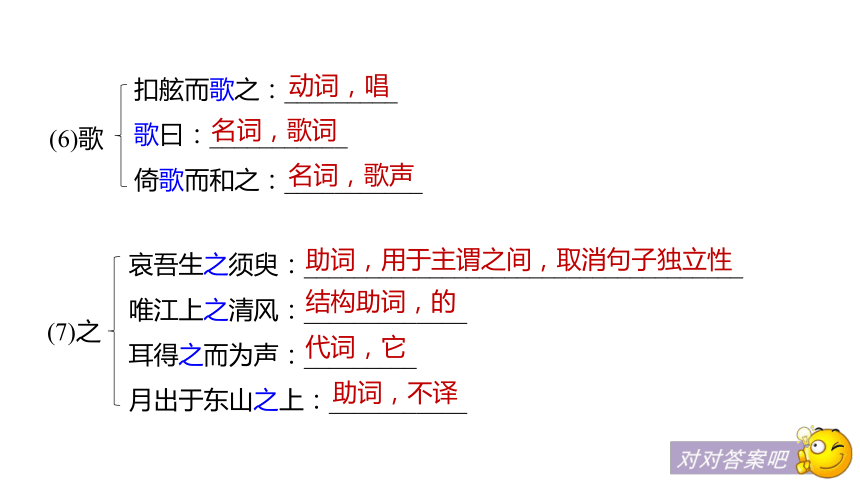

纵一苇之所如:_______方位名词,位置低的,与“上”往,去相对像(6)歌扣舷而歌之:_________

歌曰:___________

倚歌而和之:___________(7)之哀吾生之须臾:___________________________________

唯江上之清风:_____________

耳得之而为声:_________

月出于东山之上:___________动词,唱名词,歌词结构助词,的代词,它名词,歌声助词,用于主谓之间,取消句子独立性助词,不译(8)而而不知其所止:_________________

羽化而登仙:_____________

扣舷而歌之:_____________

正襟危坐,而问客曰:____________

客喜而笑:_____________连词,却,表转折连词,表顺承连词,表修饰连词,表顺承(9)乎浩浩乎如凭虚御风:________________

此非孟德之困于周郎者乎:________________________________

相与枕藉乎舟中:_________连词,表修饰助词,形容词词尾语气助词,用于句末,相当于“吗”介词,在(10)于苏子与客泛舟,游于赤壁之下:_________

此非孟德之困于周郎者乎:_____________

月出于东山之上:_________介词,在介词,表被动介词,从5.掌握下列加颜色词语的活用类型,并写出其含义

(1)正襟危坐:_____________________

(2)顺流而东也:_______________________

(3)况吾与子渔樵于江渚之上:______________________

(4)不知东方之既白:________________________

(5)舞幽壑之潜蛟:___________________________

(6)泣孤舟之嫠妇:___________________________

(7)侣鱼虾而友麋鹿:______________________________________

_____________形容词用作动词,整理 名词用作动词,向东进发名词用作动词,打鱼砍柴形容词用作动词,显出白色动词的使动用法,使……起舞动词的使动用法,使……哭泣名词的意动用法,侣,以……为友伴;友,以……为朋友6.写出下列特殊句式的类型

(1)苏子与客泛舟,游于赤壁之下:_______________

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间:_______________

(3)凌万顷之茫然:___________

(4)况吾与子渔樵于江渚之上:_______________

(5)何为其然也:____________

(6)而今安在哉:____________介宾短语后置句介宾短语后置句定语后置句宾语前置句宾语前置句介宾短语后置句7.翻译下列句子

(1)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

译文:________________________________________

(2)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

译文:__________________________________月亮从东山上升起,徘徊在斗宿和牛宿之间。客人中有位吹洞箫的,合着节拍应和。(3)此非孟德之困于周郎者乎?

译文:_______________________________

(4)固一世之雄也,而今安在哉?

译文:________________________________________这不是曹操被周瑜打败的地方吗?(他)本是一位盖世英雄,然而如今在哪里呢?课内名句

1.清风徐来,水波不兴。

2.白露横江,水光接天。

3.浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

4.寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

5.唯江上之清风,与山间之明月。耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也。三、名言警句一、作者简介文本常识积累苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家。眉州眉山(今四川眉山)人。“唐宋八大家”之一。与其父苏洵、其弟苏辙,合称“三苏”。宋仁宗嘉祐二年进士,为欧阳修所赏识。苏轼仕途失意,命运多舛,生活颠沛坎坷。思想上入世出世,亦儒亦道亦释。文学上开一代词风,在诗词文赋上均有辉煌成就。同时具有旁通书法绘画、知音律、喜平话、懂园林艺术、精金石的旷世才华。谥“文忠”。

著有《苏东坡集》、《东坡乐府》。散文名篇有《赤壁赋》、《石钟山记》等,名诗有《题西林壁》等,名词有《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头》等。二、背景展示宋神宗元丰二年(1079),苏轼被贬黄州。在这里,他经常来赤壁矶头或游览眺望,或泛舟江中。宋神宗元丰五年(1082),苏轼又来到赤壁。这时他已年近半百,站在赤壁矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负也付诸东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月和十月,苏轼又两次舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《前赤壁赋》(即该篇)和《后赤壁赋》。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.积累文言基础知识,背诵全篇。

2.把握作者的情感变化,重点体悟作者乐观旷达的胸怀、积极进取的精神。

3.理解“赋”的文体特点,赏析本文情、景、理交融的艺术特色。课堂导语

宋代的黄州,就是今天的湖北黄冈。黄冈西北的长江边上,有一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状有些像鼻子,人们就称它为赤鼻矶;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以它也被称为赤壁。宋神宗元年,苏轼因遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香”,水中的鲜鱼,山间的新笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来了莫大的慰藉。那时,他曾站在江边的赤壁上,眺望如画江山,唱出“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十七日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》。脉络梳理赤壁赋第一部分游赤壁(第1、2段)描写赏山川 思古人

叹渺茫 恨短暂驾轻舟 凌碧波

与客饮 如登仙

记叙:主高歌 客吹箫对话:客感慨第二部分主客谈(第3、4段)阐述:主阐发变不变 乃相对

天地物 无穷尽

既共享 就应乐记叙:受启发 笑开颜 重开宴同欢乐悲忧戚尽情欢下列对课文内容的分析和理解,不正确的一项是

A.全文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事。这就创造出一

种情、景、理的融合,充满诗情画意而又寄寓着人生哲理的艺术境界。

B.第一段重在写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、

议论奠定了基础。

C.第三段通过客曰,由眼前的“江水”“明月”想到曹操、周瑜两个英雄

人物,是写景;再由他们的“而今安在哉”揭示人生短促之悲,是抒情。

D.第四段虽然重在说理,却借追述历史陈迹,感怀历史人物而显示人生与

天地“变”与“不变”的哲理。整体感知√解析 “抒情”错,应为“议论”。解析答案1.第一段写作者开始游赤壁时的情景,此时景色如何?作者有哪些活动?心情如何?课堂互动答案 (1)景色:皓月当空,碧水万顷,月光朦胧,清风徐徐,景象澄澈,如梦境一般。

(2)活动:友人相聚,泛舟江上,畅饮美酒,吟诗诵文,迎风赏月。

(3)心情:舒畅飘逸,飘飘欲仙,超然物外,陶醉于良辰美景。 答案2.朗读第二段,思考:面对同样的明月清风、良宵美景,主与客的感情有何不同?请找出文中相应的语句。答案 (1)主乐。“饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:‘桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。’”

(2)客悲。(洞箫声)“呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。” 答案3.朗读第三段,思考:客为什么面对明月清风、良宵美景却奏出充满悲哀的音乐? 答案答案 (1)无枝可依之叹。“月明星稀,乌鹊南飞”暗含着“绕树三匝,何枝可依”的感叹。

(2)英雄不再之慨。“舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?”

(3)人生无常之悲。“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”4.朗读第四段,思考:针对客所发出的人生悲叹,苏轼是如何说服客的?这体现了苏轼怎样的人生态度? 答案答案 (1)从“变与不变”的角度来阐发观点。从“不变”的角度来看,人生是可以永恒存在的;从“物各有主”的角度,提出“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,即要顺其自然。

(2)表现了苏轼乐观旷达的人生态度。“江上之清风”与“山间之明月”,“吾与子之所共食”多么达观。5.本文是怎样将情、景、理结合在一起的? 答案答案 《赤壁赋》是一篇游记散文,但作者不单纯是为了记游,而是重在抒情和说理。苏轼的高明之处在于他将抒情和说理都依托于景物描写,因景而生情,借物而喻理,写景、抒情、说理三者结合得非常紧密。文中先描绘清风、江水、明月,作者正是在看到江上的清风明月之后,产生了“遗世独立”之情。文中说理部分也紧紧扣住这几处景物描写,用自然景物来隐喻哲理,阐发哲理,这就是借物而喻理。如第三段中“客”关于人生无常的议论,都离不开自然景物:“羡长江之无穷”一句扣住“江水”,“抱明月而长终”一句扣住“明月”,“托遗响于悲风”一句扣住“清风”。这几句表明了“客”虚无、消极的人生观,它的内涵无不借助这些具体而实在的自然景物表达出来。有人认为《赤壁赋》中的主客对话实有其事;也有人认为这是作者虚构的,主与客都是作者一人。你认为呢?

我的观点: 问题争鸣争论话题 答案答案 据说苏轼泛舟赤壁果有一乐师相随。也许当时作者与乐师有所交流,但像本文内容如此丰富,含意如此深远的问答肯定是虚拟的,这是赋体的一种传统表现手法。客之言与苏子之言,各代表了苏轼贬谪黄州后的思想的一个方面;主客对话所表现的忧伤与喜乐,都是作者内心矛盾和复杂情感的真实反映。作者抒发哀怨之情时,流露出“人生无常”的消极情绪,但他并不甘心消沉,并能主动地从消极、哀怨中解脱出来,因而胸襟豁达,思想开阔,表现出一种洒脱、豪迈的气度,使文章具有一种积极进取、达观超然的感情基调。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能一叹成绝唱。苏轼的生命中有太多的阴差阳错,一个失意的文人,被阴差阳错地发配到黄州,这段政治的失意,却成就了一个文坛巨匠。苏轼没有因遭受政治迫害而萎靡消沉,而是寄情于山水,荡胸臆于自然。身处逆境而豁达洒脱,随缘自适,从人生无常的怅惘中解脱出来,诗意地对待生活。素材运用一、课本素材点击文本拓展生命的宽度

苏轼在《赤壁赋》中说:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”但可贵的是,苏轼借《赤壁赋》实现了对生命的反省与超越。被贬黄州,是苏轼政治生涯中的一个低谷,却也是他精神历程的一次升华。他在黄州城东开垦荒地,取名“东坡”,亲自下田劳作;他将农舍的厅堂涂白如雪,名曰“雪堂”,作为书斋;他游赤壁,写下了前后《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》。“东坡”、“雪堂”、“赤壁”成为苏轼在黄州的三个精神象征:“东坡”代表苏轼自耕自足的务实精神,“雪堂”代表苏轼勤奋著述的思想精神,而“赤壁”则代表他超逸洒脱的文学风采。运用示例法国作家罗曼·罗兰说:“一个人生命的长久或短暂,并不是单凭生存的年月来计算的,而是凭我们对生活认真的程度和我们究竟体味了多少生活的意义而定的。”我们不能掌握生命的长度,却能够努力去拓展它的宽度。唯有如此,才能使生命更有意义、更有价值。黄州举行纪念苏东坡诞辰980周年寿苏会

1月16日,为纪念一代文豪东坡居士诞辰980周年,苏轼后人、黄州乡贤和荆楚仰慕苏轼之人齐聚黄州安国寺,举行千载传承的寿苏会,以表达对苏东坡的敬仰与爱戴之情。

在声声梵呗声中,寿苏会拉开帷幕。安国寺僧俗大众于东坡道影前,以佛家仪式为东坡居士诵经回向。随后,在三声擂鼓声中,黄州乡贤与苏轼后人、荆楚文人一同以香花茶祭奠东坡居士。众人敬香、奠茶、献花,并诵读祭文,遥祭东坡先生。最后,大家一同朗诵苏东坡文章《书韩魏公黄州诗后》。二、课外素材据资料记载,寿苏会起源于元丰五年腊月十九日,苏东坡生日时黄州赤壁矶庆贺,忽然听到江面笛声悠扬,原来是进士李委谱曲《鹤南飞》以贺,并求诗一首,一时传为佳话,于是后人渐渐在此日以寿苏会之名雅集,并传至日韩,成为纪念东坡诞辰的传统活动。【选材感言】 苏轼是不幸的,仕途不顺,被贬至黄州;黄州是幸运的,它有幸接纳了落魄中的东坡。苏轼每至一地,总是受到当地人的欢迎与善待,这正是这位大文豪的魅力所在。千年之后的我们,依然赞叹着他的作品,崇敬着他的人格,为他的魅力所折服。

【请你思考】 你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:写法、语言(二)作文命题:阅读下面的文字,根据要求作文。

唐朝的刘禹锡写过一首诗《昏镜词》。诗的小引说:“一位制镜的工匠在店铺里摆了十面铜镜求售,其中只有一面磨得清晰光亮,其余九面都昏暗模糊。有人不解地问:‘为什么镜的昏明如此悬殊?’工匠解释说:‘并不是不能把所有的镜子都磨制得一样光亮,问题是买镜子的人十中有九喜欢昏镜而不喜欢明镜,因为清晰光亮的镜子能照见无论多么细小的瑕疵,绝大多数人用这样的镜子会感到不自在。’”刘禹锡所说的“镜”似乎不是单指用来照脸面、照身影的日常用具。小自单个的人、一个家庭,大到一个民族、一个国家乃至整个人类,都离不开“镜”;“镜”也无处不在,有明镜,有昏镜。制镜、售镜自有目的;卖镜、用镜大有讲究。请就“买镜”这个话题写一篇文章。

要求:①所有内容必须在话题的范围之内。试题引用的材料在文章中可用也可不用。②立意自定。③文体自选。④题目自拟。⑤不少于800字。⑥不得抄袭。寻觅那片理想中的明镜

①观人莫如用眼,观己莫如照镜。往明晰光亮的镜子前一站,外表的美丽或丑陋,内心的洁净或污秽,灵魂的高尚或卑微,均可在瞬间一览无余。因此,我一直在寻觅,苦苦寻觅着那片理想中的明镜。正所谓“千金散尽还复来”,不管那明镜多贵重,倾其所有也必须拥有。上路之前我这样告诫自己。[先读佳作][思悟亮点]②濮水旁边,我见到了还在钓鱼的庄子,楚王的两个大臣才刚走不久。“您是用什么明镜映照出自己的内心,(1)(2)最终选择了‘曳尾于涂中’而非荣华富贵的呢?”庄子一言未发,只是将手中钓竿轻轻一抖,碧绿的水面即刻漾起一圈圈涟漪。“正是它,”他平静地说,“以此清水作镜,方能荡涤尘世遗留人心的丑恶尘杂。长与此镜为伴,心便也融入这青山绿水之间,再不看俗事了。”(1)(2)“能卖给我吗?”他有些诧异,“此乃造物主之无尽藏也,取之无尽,用之不竭,却又何来买卖之说?”我语塞,他又低吟起了“秋水时至,百川灌河……”③大唐的盛世欢歌回响在耳际,唐太宗最终召见了我。此番不必发问,我便直截了当地说:“闻陛下以魏征为人镜,广开言路,礼贤下士,深谙‘水’‘舟’之理,方造就这‘贞观之治’。此等明镜实为难求,斗胆叩问是否能卖与小可?”唐太宗微笑不语,继而说道:“岂独孤有魏征,纣王无有比干、楚王无有屈原乎?人镜固重,而仁心更重;唯仁心之置于人镜之前,方可开我煌煌天朝之伟象……”(3)我还似懂非懂,身后却又传来了那个熟悉的声音:“陛下,臣有一本!……”④黄州赤壁下的游船上,苏轼正与客饮酒乐甚,扣舷而歌。“您在照了哪面镜子之后,才决定拥抱‘东方之既白’而鄙弃官场仕途的斗争倾轧的?”(1)(2)不愧是豪放派祖师,苏轼马上向天一指,“是它!”我抬头一看,见一轮明月高悬苍天,不禁再次泄了气:所谓“明明如月,何时可掇”,苏轼以月为镜,明是明了,却又怎么买得下来?懊恼之际,苏轼兀自在耳旁说下去:“曾几何时,以为身沉宦海,与月对饮,方知我心依旧。朝暾夕月,落崖惊风;月镜映照出这许多美景,又怎能不令我流连忘返,高歌‘大江东去’……”(1)(2)(3)

⑤原来那理想的明镜是如此地可遇而不可求,可见而不可沽。恍惚之间,觉得心上有些异样,低头一看,不由得惊喜交加:历经水镜之濯、人镜之诫、月镜之照,心已成了一面理想中的明镜,再不必为曾经的错过而高喊“留步”。提示 本文②~④段把旧材料进行了翻新。

旧材料翻新是写作的好方法,然而在作文中能翻出新意、动人心弦的并不多。本文就做得非常好:第②段庄子的弃荣华富贵是因为他以“清水为镜”;第④段苏轼的寄情山水是以“明月为镜”,这均是作者的创举。1.写法灵活

(1)本文运用了庄子、唐太宗、苏轼等三则材料,但并不是原材料照搬,而是把旧材料进行了翻新。这是本文写作的一大特色,请予以具体说明。提示提示 其一熟悉史实。本文引用三例,可谓信手拈来,娓娓道出,充实而自然。如果说平时没留心阅读、留心掌故是不能做到如此妥帖而顺畅的。其二借用而不拘泥。旧题翻新最忌讳的是旧题照搬,原故事的再版。本文看似无新,但实具匠心。(2)由本文来看,怎样才能做到旧材料翻新?提示提示 文章语言文白相间,如果说庄子说的是今人之语,那么唐太宗的“之乎者也”,苏轼的如诗如(散)文,似能将读者带到初唐与北宋,犹如亲耳聆听一位政治家与一位诗人的高谈阔论。

但文白相间的语言容易把握不好,容易写成不文不白的“四不像”文章。文白相间的语言需要有相当高的语文素养才可驾驭。2.语言优美

(3)本文语言文白相间,符合人物身份,请予以具体说明。提示本课结束

(2)窈窕( )

(3)桂棹( )

(4)愀然( )

(5)舳舻( )

(6)渔樵( )(7)江渚( )

(8)蜉蝣( )

(9)酾酒( )

(10)横槊( )

(11)山川相缪( )

(12)无尽藏也( )rén xū

yǎo tiǎo

zhào

qiǎo

zhú lú

qiáozhǔ

fú yóu

shī

shuò

liáo

zànɡ1.解释下列词语的含义

(1)凭虚御风:____________________________

(2)遗世独立:___________________

(3)不绝如缕:_________________________________________________

_____________

(4)正襟危坐:_____________________________________________

(5)沧海一粟:_______________________________

(6)杯盘狼藉:_____________________________________________

(7)逝者如斯:___________________________________二、识记文中基础知识 (像长出羽翼一样)驾风凌空飞行超越尘世,独自存在像细线一样连着,差点儿就要断了,多形容局势危急或理好衣襟端端正正地坐着,形容严肃或拘谨的样子大海里的一颗谷粒,形容非常渺小杯盘等放得乱七八糟,形容宴饮后桌上凌乱的样子时光像河水一样,日夜不停地流逝而去声音细微悠长 2.写出下面通假字及意义

举酒属客:________________

3.写出下列加颜色词的古义

(1)望美人兮天一方

古义:__________________________________________________

今义:美貌的女子。

(2)白露横江,水光接天

古义:______________

今义:二十四节气之一,在9月7、8或9日。通“嘱”,劝酒代指有才德的人。古诗文多用以指自己所怀念向往的人。白茫茫的水汽。(3)凌万顷之茫然

古义:____________

今义:完全不知道的样子,失意的样子。辽阔的样子。4.解释下列加颜色词的意义(1)属举酒属客:_______________

属予作文以记之:_______________(2)危正襟危坐,而问客曰:_____

危楼高百尺:___

危言危行:_____通“嘱”,劝酒通“嘱”,嘱托端正高正直(3)望七月既望:___________________________

望美人兮天一方:_____(4)下方其破荆州,下江陵:___________

苏子与客泛舟,游于赤壁之下:____________________________

_____农历小月十五日,大月十六日眺望动词,攻占(5)如飘飘乎如遗世独立:___

纵一苇之所如:_______方位名词,位置低的,与“上”往,去相对像(6)歌扣舷而歌之:_________

歌曰:___________

倚歌而和之:___________(7)之哀吾生之须臾:___________________________________

唯江上之清风:_____________

耳得之而为声:_________

月出于东山之上:___________动词,唱名词,歌词结构助词,的代词,它名词,歌声助词,用于主谓之间,取消句子独立性助词,不译(8)而而不知其所止:_________________

羽化而登仙:_____________

扣舷而歌之:_____________

正襟危坐,而问客曰:____________

客喜而笑:_____________连词,却,表转折连词,表顺承连词,表修饰连词,表顺承(9)乎浩浩乎如凭虚御风:________________

此非孟德之困于周郎者乎:________________________________

相与枕藉乎舟中:_________连词,表修饰助词,形容词词尾语气助词,用于句末,相当于“吗”介词,在(10)于苏子与客泛舟,游于赤壁之下:_________

此非孟德之困于周郎者乎:_____________

月出于东山之上:_________介词,在介词,表被动介词,从5.掌握下列加颜色词语的活用类型,并写出其含义

(1)正襟危坐:_____________________

(2)顺流而东也:_______________________

(3)况吾与子渔樵于江渚之上:______________________

(4)不知东方之既白:________________________

(5)舞幽壑之潜蛟:___________________________

(6)泣孤舟之嫠妇:___________________________

(7)侣鱼虾而友麋鹿:______________________________________

_____________形容词用作动词,整理 名词用作动词,向东进发名词用作动词,打鱼砍柴形容词用作动词,显出白色动词的使动用法,使……起舞动词的使动用法,使……哭泣名词的意动用法,侣,以……为友伴;友,以……为朋友6.写出下列特殊句式的类型

(1)苏子与客泛舟,游于赤壁之下:_______________

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间:_______________

(3)凌万顷之茫然:___________

(4)况吾与子渔樵于江渚之上:_______________

(5)何为其然也:____________

(6)而今安在哉:____________介宾短语后置句介宾短语后置句定语后置句宾语前置句宾语前置句介宾短语后置句7.翻译下列句子

(1)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

译文:________________________________________

(2)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

译文:__________________________________月亮从东山上升起,徘徊在斗宿和牛宿之间。客人中有位吹洞箫的,合着节拍应和。(3)此非孟德之困于周郎者乎?

译文:_______________________________

(4)固一世之雄也,而今安在哉?

译文:________________________________________这不是曹操被周瑜打败的地方吗?(他)本是一位盖世英雄,然而如今在哪里呢?课内名句

1.清风徐来,水波不兴。

2.白露横江,水光接天。

3.浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

4.寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

5.唯江上之清风,与山间之明月。耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也。三、名言警句一、作者简介文本常识积累苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家。眉州眉山(今四川眉山)人。“唐宋八大家”之一。与其父苏洵、其弟苏辙,合称“三苏”。宋仁宗嘉祐二年进士,为欧阳修所赏识。苏轼仕途失意,命运多舛,生活颠沛坎坷。思想上入世出世,亦儒亦道亦释。文学上开一代词风,在诗词文赋上均有辉煌成就。同时具有旁通书法绘画、知音律、喜平话、懂园林艺术、精金石的旷世才华。谥“文忠”。

著有《苏东坡集》、《东坡乐府》。散文名篇有《赤壁赋》、《石钟山记》等,名诗有《题西林壁》等,名词有《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头》等。二、背景展示宋神宗元丰二年(1079),苏轼被贬黄州。在这里,他经常来赤壁矶头或游览眺望,或泛舟江中。宋神宗元丰五年(1082),苏轼又来到赤壁。这时他已年近半百,站在赤壁矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负也付诸东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月和十月,苏轼又两次舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《前赤壁赋》(即该篇)和《后赤壁赋》。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标

1.积累文言基础知识,背诵全篇。

2.把握作者的情感变化,重点体悟作者乐观旷达的胸怀、积极进取的精神。

3.理解“赋”的文体特点,赏析本文情、景、理交融的艺术特色。课堂导语

宋代的黄州,就是今天的湖北黄冈。黄冈西北的长江边上,有一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状有些像鼻子,人们就称它为赤鼻矶;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以它也被称为赤壁。宋神宗元年,苏轼因遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香”,水中的鲜鱼,山间的新笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来了莫大的慰藉。那时,他曾站在江边的赤壁上,眺望如画江山,唱出“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十七日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》。脉络梳理赤壁赋第一部分游赤壁(第1、2段)描写赏山川 思古人

叹渺茫 恨短暂驾轻舟 凌碧波

与客饮 如登仙

记叙:主高歌 客吹箫对话:客感慨第二部分主客谈(第3、4段)阐述:主阐发变不变 乃相对

天地物 无穷尽

既共享 就应乐记叙:受启发 笑开颜 重开宴同欢乐悲忧戚尽情欢下列对课文内容的分析和理解,不正确的一项是

A.全文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事。这就创造出一

种情、景、理的融合,充满诗情画意而又寄寓着人生哲理的艺术境界。

B.第一段重在写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、

议论奠定了基础。

C.第三段通过客曰,由眼前的“江水”“明月”想到曹操、周瑜两个英雄

人物,是写景;再由他们的“而今安在哉”揭示人生短促之悲,是抒情。

D.第四段虽然重在说理,却借追述历史陈迹,感怀历史人物而显示人生与

天地“变”与“不变”的哲理。整体感知√解析 “抒情”错,应为“议论”。解析答案1.第一段写作者开始游赤壁时的情景,此时景色如何?作者有哪些活动?心情如何?课堂互动答案 (1)景色:皓月当空,碧水万顷,月光朦胧,清风徐徐,景象澄澈,如梦境一般。

(2)活动:友人相聚,泛舟江上,畅饮美酒,吟诗诵文,迎风赏月。

(3)心情:舒畅飘逸,飘飘欲仙,超然物外,陶醉于良辰美景。 答案2.朗读第二段,思考:面对同样的明月清风、良宵美景,主与客的感情有何不同?请找出文中相应的语句。答案 (1)主乐。“饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:‘桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。’”

(2)客悲。(洞箫声)“呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。” 答案3.朗读第三段,思考:客为什么面对明月清风、良宵美景却奏出充满悲哀的音乐? 答案答案 (1)无枝可依之叹。“月明星稀,乌鹊南飞”暗含着“绕树三匝,何枝可依”的感叹。

(2)英雄不再之慨。“舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?”

(3)人生无常之悲。“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”4.朗读第四段,思考:针对客所发出的人生悲叹,苏轼是如何说服客的?这体现了苏轼怎样的人生态度? 答案答案 (1)从“变与不变”的角度来阐发观点。从“不变”的角度来看,人生是可以永恒存在的;从“物各有主”的角度,提出“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,即要顺其自然。

(2)表现了苏轼乐观旷达的人生态度。“江上之清风”与“山间之明月”,“吾与子之所共食”多么达观。5.本文是怎样将情、景、理结合在一起的? 答案答案 《赤壁赋》是一篇游记散文,但作者不单纯是为了记游,而是重在抒情和说理。苏轼的高明之处在于他将抒情和说理都依托于景物描写,因景而生情,借物而喻理,写景、抒情、说理三者结合得非常紧密。文中先描绘清风、江水、明月,作者正是在看到江上的清风明月之后,产生了“遗世独立”之情。文中说理部分也紧紧扣住这几处景物描写,用自然景物来隐喻哲理,阐发哲理,这就是借物而喻理。如第三段中“客”关于人生无常的议论,都离不开自然景物:“羡长江之无穷”一句扣住“江水”,“抱明月而长终”一句扣住“明月”,“托遗响于悲风”一句扣住“清风”。这几句表明了“客”虚无、消极的人生观,它的内涵无不借助这些具体而实在的自然景物表达出来。有人认为《赤壁赋》中的主客对话实有其事;也有人认为这是作者虚构的,主与客都是作者一人。你认为呢?

我的观点: 问题争鸣争论话题 答案答案 据说苏轼泛舟赤壁果有一乐师相随。也许当时作者与乐师有所交流,但像本文内容如此丰富,含意如此深远的问答肯定是虚拟的,这是赋体的一种传统表现手法。客之言与苏子之言,各代表了苏轼贬谪黄州后的思想的一个方面;主客对话所表现的忧伤与喜乐,都是作者内心矛盾和复杂情感的真实反映。作者抒发哀怨之情时,流露出“人生无常”的消极情绪,但他并不甘心消沉,并能主动地从消极、哀怨中解脱出来,因而胸襟豁达,思想开阔,表现出一种洒脱、豪迈的气度,使文章具有一种积极进取、达观超然的感情基调。多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能一叹成绝唱。苏轼的生命中有太多的阴差阳错,一个失意的文人,被阴差阳错地发配到黄州,这段政治的失意,却成就了一个文坛巨匠。苏轼没有因遭受政治迫害而萎靡消沉,而是寄情于山水,荡胸臆于自然。身处逆境而豁达洒脱,随缘自适,从人生无常的怅惘中解脱出来,诗意地对待生活。素材运用一、课本素材点击文本拓展生命的宽度

苏轼在《赤壁赋》中说:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”但可贵的是,苏轼借《赤壁赋》实现了对生命的反省与超越。被贬黄州,是苏轼政治生涯中的一个低谷,却也是他精神历程的一次升华。他在黄州城东开垦荒地,取名“东坡”,亲自下田劳作;他将农舍的厅堂涂白如雪,名曰“雪堂”,作为书斋;他游赤壁,写下了前后《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》。“东坡”、“雪堂”、“赤壁”成为苏轼在黄州的三个精神象征:“东坡”代表苏轼自耕自足的务实精神,“雪堂”代表苏轼勤奋著述的思想精神,而“赤壁”则代表他超逸洒脱的文学风采。运用示例法国作家罗曼·罗兰说:“一个人生命的长久或短暂,并不是单凭生存的年月来计算的,而是凭我们对生活认真的程度和我们究竟体味了多少生活的意义而定的。”我们不能掌握生命的长度,却能够努力去拓展它的宽度。唯有如此,才能使生命更有意义、更有价值。黄州举行纪念苏东坡诞辰980周年寿苏会

1月16日,为纪念一代文豪东坡居士诞辰980周年,苏轼后人、黄州乡贤和荆楚仰慕苏轼之人齐聚黄州安国寺,举行千载传承的寿苏会,以表达对苏东坡的敬仰与爱戴之情。

在声声梵呗声中,寿苏会拉开帷幕。安国寺僧俗大众于东坡道影前,以佛家仪式为东坡居士诵经回向。随后,在三声擂鼓声中,黄州乡贤与苏轼后人、荆楚文人一同以香花茶祭奠东坡居士。众人敬香、奠茶、献花,并诵读祭文,遥祭东坡先生。最后,大家一同朗诵苏东坡文章《书韩魏公黄州诗后》。二、课外素材据资料记载,寿苏会起源于元丰五年腊月十九日,苏东坡生日时黄州赤壁矶庆贺,忽然听到江面笛声悠扬,原来是进士李委谱曲《鹤南飞》以贺,并求诗一首,一时传为佳话,于是后人渐渐在此日以寿苏会之名雅集,并传至日韩,成为纪念东坡诞辰的传统活动。【选材感言】 苏轼是不幸的,仕途不顺,被贬至黄州;黄州是幸运的,它有幸接纳了落魄中的东坡。苏轼每至一地,总是受到当地人的欢迎与善待,这正是这位大文豪的魅力所在。千年之后的我们,依然赞叹着他的作品,崇敬着他的人格,为他的魅力所折服。

【请你思考】 你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:写法、语言(二)作文命题:阅读下面的文字,根据要求作文。

唐朝的刘禹锡写过一首诗《昏镜词》。诗的小引说:“一位制镜的工匠在店铺里摆了十面铜镜求售,其中只有一面磨得清晰光亮,其余九面都昏暗模糊。有人不解地问:‘为什么镜的昏明如此悬殊?’工匠解释说:‘并不是不能把所有的镜子都磨制得一样光亮,问题是买镜子的人十中有九喜欢昏镜而不喜欢明镜,因为清晰光亮的镜子能照见无论多么细小的瑕疵,绝大多数人用这样的镜子会感到不自在。’”刘禹锡所说的“镜”似乎不是单指用来照脸面、照身影的日常用具。小自单个的人、一个家庭,大到一个民族、一个国家乃至整个人类,都离不开“镜”;“镜”也无处不在,有明镜,有昏镜。制镜、售镜自有目的;卖镜、用镜大有讲究。请就“买镜”这个话题写一篇文章。

要求:①所有内容必须在话题的范围之内。试题引用的材料在文章中可用也可不用。②立意自定。③文体自选。④题目自拟。⑤不少于800字。⑥不得抄袭。寻觅那片理想中的明镜

①观人莫如用眼,观己莫如照镜。往明晰光亮的镜子前一站,外表的美丽或丑陋,内心的洁净或污秽,灵魂的高尚或卑微,均可在瞬间一览无余。因此,我一直在寻觅,苦苦寻觅着那片理想中的明镜。正所谓“千金散尽还复来”,不管那明镜多贵重,倾其所有也必须拥有。上路之前我这样告诫自己。[先读佳作][思悟亮点]②濮水旁边,我见到了还在钓鱼的庄子,楚王的两个大臣才刚走不久。“您是用什么明镜映照出自己的内心,(1)(2)最终选择了‘曳尾于涂中’而非荣华富贵的呢?”庄子一言未发,只是将手中钓竿轻轻一抖,碧绿的水面即刻漾起一圈圈涟漪。“正是它,”他平静地说,“以此清水作镜,方能荡涤尘世遗留人心的丑恶尘杂。长与此镜为伴,心便也融入这青山绿水之间,再不看俗事了。”(1)(2)“能卖给我吗?”他有些诧异,“此乃造物主之无尽藏也,取之无尽,用之不竭,却又何来买卖之说?”我语塞,他又低吟起了“秋水时至,百川灌河……”③大唐的盛世欢歌回响在耳际,唐太宗最终召见了我。此番不必发问,我便直截了当地说:“闻陛下以魏征为人镜,广开言路,礼贤下士,深谙‘水’‘舟’之理,方造就这‘贞观之治’。此等明镜实为难求,斗胆叩问是否能卖与小可?”唐太宗微笑不语,继而说道:“岂独孤有魏征,纣王无有比干、楚王无有屈原乎?人镜固重,而仁心更重;唯仁心之置于人镜之前,方可开我煌煌天朝之伟象……”(3)我还似懂非懂,身后却又传来了那个熟悉的声音:“陛下,臣有一本!……”④黄州赤壁下的游船上,苏轼正与客饮酒乐甚,扣舷而歌。“您在照了哪面镜子之后,才决定拥抱‘东方之既白’而鄙弃官场仕途的斗争倾轧的?”(1)(2)不愧是豪放派祖师,苏轼马上向天一指,“是它!”我抬头一看,见一轮明月高悬苍天,不禁再次泄了气:所谓“明明如月,何时可掇”,苏轼以月为镜,明是明了,却又怎么买得下来?懊恼之际,苏轼兀自在耳旁说下去:“曾几何时,以为身沉宦海,与月对饮,方知我心依旧。朝暾夕月,落崖惊风;月镜映照出这许多美景,又怎能不令我流连忘返,高歌‘大江东去’……”(1)(2)(3)

⑤原来那理想的明镜是如此地可遇而不可求,可见而不可沽。恍惚之间,觉得心上有些异样,低头一看,不由得惊喜交加:历经水镜之濯、人镜之诫、月镜之照,心已成了一面理想中的明镜,再不必为曾经的错过而高喊“留步”。提示 本文②~④段把旧材料进行了翻新。

旧材料翻新是写作的好方法,然而在作文中能翻出新意、动人心弦的并不多。本文就做得非常好:第②段庄子的弃荣华富贵是因为他以“清水为镜”;第④段苏轼的寄情山水是以“明月为镜”,这均是作者的创举。1.写法灵活

(1)本文运用了庄子、唐太宗、苏轼等三则材料,但并不是原材料照搬,而是把旧材料进行了翻新。这是本文写作的一大特色,请予以具体说明。提示提示 其一熟悉史实。本文引用三例,可谓信手拈来,娓娓道出,充实而自然。如果说平时没留心阅读、留心掌故是不能做到如此妥帖而顺畅的。其二借用而不拘泥。旧题翻新最忌讳的是旧题照搬,原故事的再版。本文看似无新,但实具匠心。(2)由本文来看,怎样才能做到旧材料翻新?提示提示 文章语言文白相间,如果说庄子说的是今人之语,那么唐太宗的“之乎者也”,苏轼的如诗如(散)文,似能将读者带到初唐与北宋,犹如亲耳聆听一位政治家与一位诗人的高谈阔论。

但文白相间的语言容易把握不好,容易写成不文不白的“四不像”文章。文白相间的语言需要有相当高的语文素养才可驾驭。2.语言优美

(3)本文语言文白相间,符合人物身份,请予以具体说明。提示本课结束