第17课 师说 课件

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第17课 师 说

第四单元 文言文(2)

学习重点 1.积累文言知识,背诵课文。

2.了解韩愈及其主要作品。

3.了解韩愈的文学主张和他倡导的“古文运动”。

4.树立尊师的美好风尚,培养谦虚好学的美德。

文本名句

1.师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?

2.是故无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。

3.爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉;惑矣!

4.位卑则足羞,官盛则近谀。

5.孔子曰:“三人行,则必有我师。”

6.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

晨读积累

文本导学

1.词语理解

(1)通假字

①师者,所以传道受业解惑也:

②或师焉,或不焉:

语言积累

通“授”,传授

答案

通“否”,指不从师学习

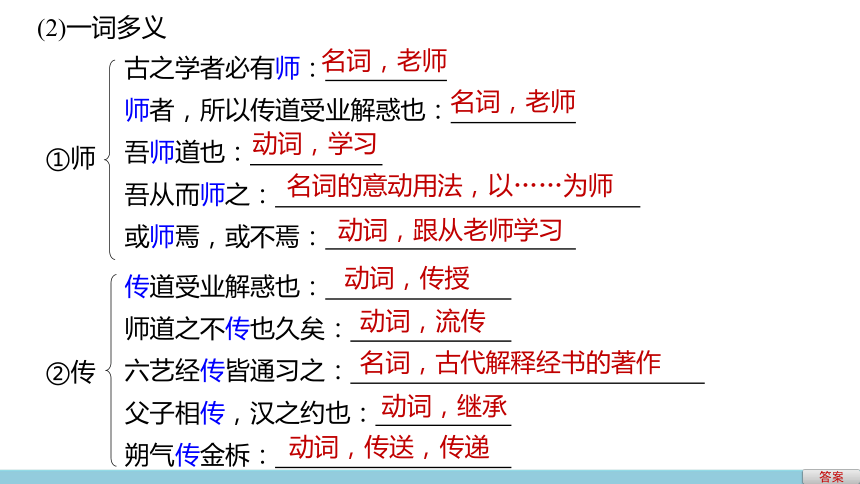

(2)一词多义

①师

古之学者必有师:

师者,所以传道受业解惑也:

吾师道也:

吾从而师之:

或师焉,或不焉:

答案

②传

传道受业解惑也:

师道之不传也久矣:

六艺经传皆通习之:

父子相传,汉之约也:

朔气传金柝:

名词,老师

名词,老师

动词,学习

名词的意动用法,以……为师

动词,跟从老师学习

动词,传授

动词,流传

名词,古代解释经书的著作

动词,继承

动词,传送,传递

答案

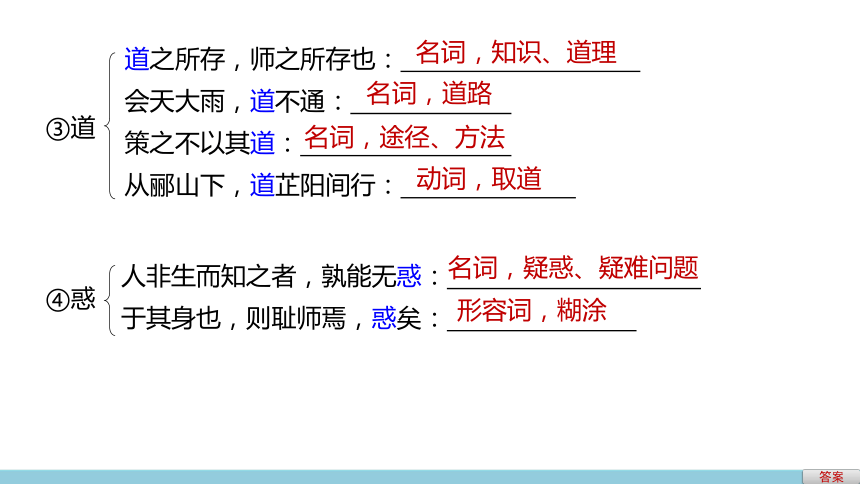

③道

道之所存,师之所存也:

会天大雨,道不通:

策之不以其道:

从郦山下,道芷阳间行:

④惑

人非生而知之者,孰能无惑:

于其身也,则耻师焉,惑矣:

名词,知识、道理

名词,道路

名词,途径、方法

动词,取道

名词,疑惑、疑难问题

形容词,糊涂

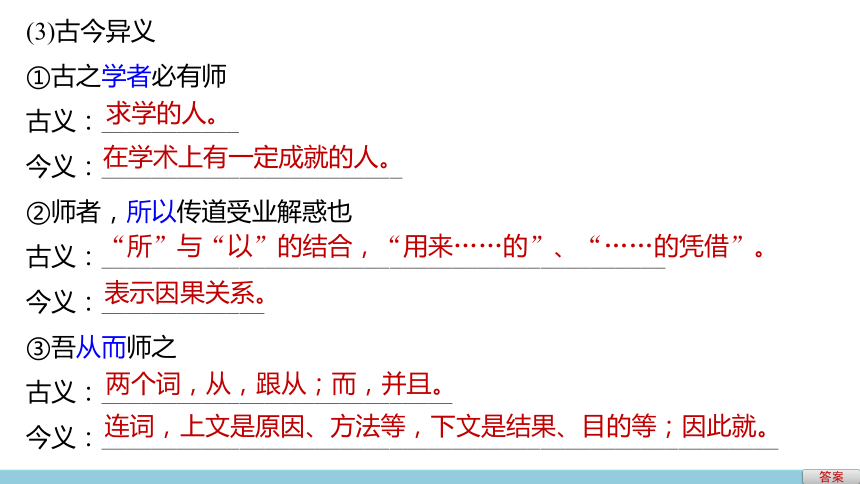

(3)古今异义

①古之学者必有师

古义:___________

今义:________________________

②师者,所以传道受业解惑也

古义:_____________________________________________

今义:_____________

③吾从而师之

古义:____________________________

今义:______________________________________________________

答案

求学的人。

在学术上有一定成就的人。

“所”与“以”的结合,“用来……的”、“……的凭借”。

表示因果关系。

两个词,从,跟从;而,并且。

连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

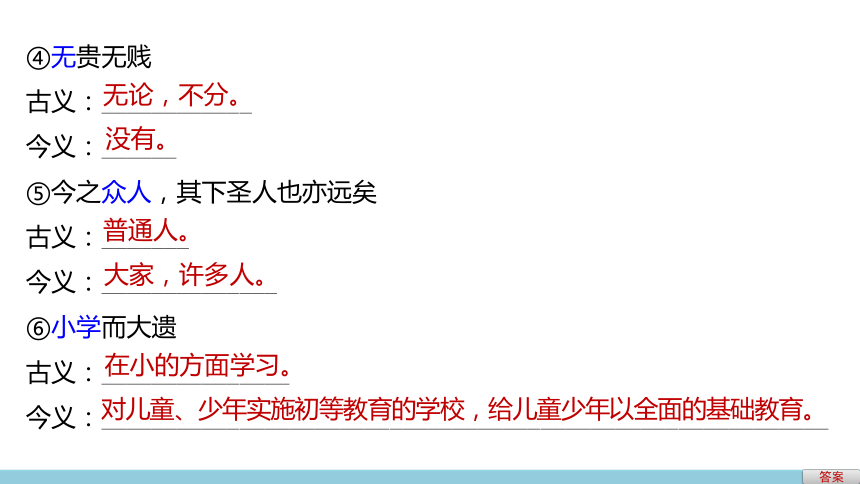

④无贵无贱

古义:____________

今义:______

⑤今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:_______

今义:______________

⑥小学而大遗

古义:_______________

今义:__________________________________________________________

答案

无论,不分。

没有。

普通人。

大家,许多人。

在小的方面学习。

对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童少年以全面的基础教育。

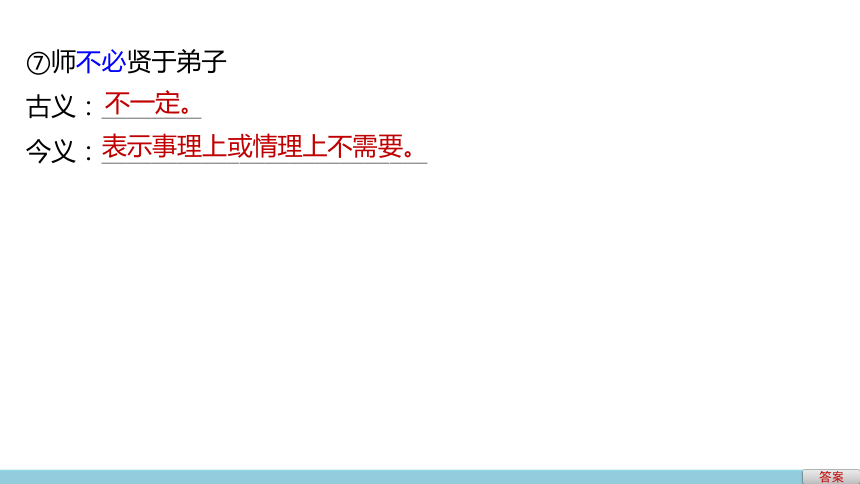

⑦师不必贤于弟子

古义:________

今义:__________________________

答案

不一定。

表示事理上或情理上不需要。

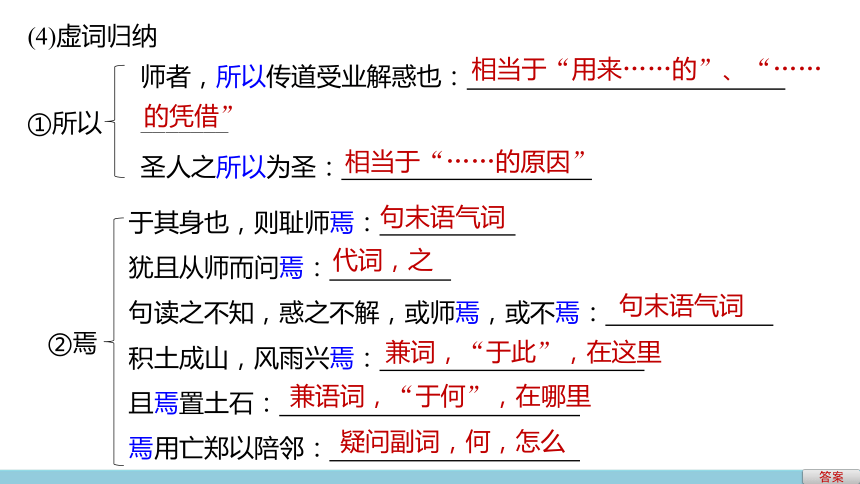

(4)虚词归纳

答案

①所以

师者,所以传道受业解惑也:

_______

圣人之所以为圣:

②焉

于其身也,则耻师焉:

犹且从师而问焉:

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉:

积土成山,风雨兴焉:

且焉置土石:

焉用亡郑以陪邻:

相当于“用来……的”、“……

的凭借”

相当于“……的原因”

句末语气词

代词,之

句末语气词

兼词,“于此”,在这里

兼语词,“于何”,在哪里

疑问副词,何,怎么

答案

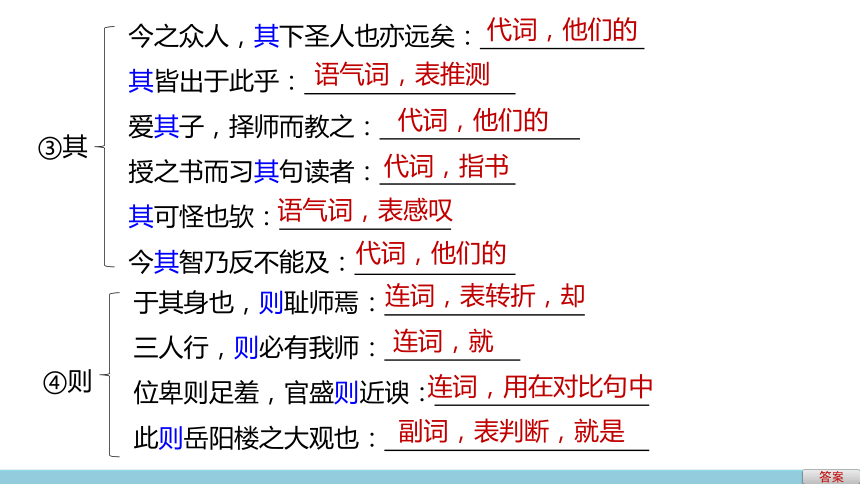

③其

今之众人,其下圣人也亦远矣:

其皆出于此乎:

爱其子,择师而教之:

授之书而习其句读者:

其可怪也欤:

今其智乃反不能及:

④则

于其身也,则耻师焉:

三人行,则必有我师:

位卑则足羞,官盛则近谀:

此则岳阳楼之大观也:

代词,他们的

语气词,表推测

代词,他们的

代词,指书

语气词,表感叹

代词,他们的

连词,表转折,却

连词,就

连词,用在对比句中

副词,表判断,就是

2.词类活用

(1)而耻学于师:____________________________

(2)是故圣益圣,愚益愚:___________________________________

(3)小学而大遗:__________________________________

(4)彼童子之师,授之书而习其句读者:_____________________________

(5)吾从而师之:___________________________

(6)其下圣人也亦远矣:__________________

(7)孔子师郯子:__________________________

答案

形容词的意动用法,以……为耻

形容词用作名词,聪明的人,愚蠢的人

形容词用作名词,小的方面,大的方面

动词的使动用法,使……学习

名词的意动用法,以……为师

名词用作动词,低于

名词的意动用法,以……为师

3.特殊句式

(1)师者,所以传道受业解惑也:_______

(2)道之所存,师之所存也:_______

(3)不拘于时:_______

(4)句读之不知,惑之不解:___________

(5)而耻学于师:_______________

(6)师不必贤于弟子:______________

(7)今其智乃反不能及:_______

答案

判断句

判断句

被动句

宾语前置句

介宾短语后置句

介宾短语后置句

省略句

4.语句翻译

(1)是故无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:_________________________________________________________

___________________

(2)是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

译文:__________________________________________________________

__________________________________________

答案

因此无论(地位)高低贵贱,无论年纪大小,知识、道理存在的地方,

就是老师存在的地方。

因此聪明人更加聪明,愚蠢的人更加愚蠢,圣人之所以成为圣人,

愚人之所以成为愚人,大概都出于这个原因吧!

(3)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,

如是而已。

译文:______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________

(4)余嘉其能行古道,作师说以贻之。

译文:_______________________________________________________

_______

答案

因此学生不一定(永远)不如老师,老师(也)不一定(样样都)胜过

学生,(师生的差别只是)听到道理有早有迟,学问和技艺上各自有专

门的研究,如此罢了。

我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写了《师说》来赠

送给他。

《师说》一文的中心论点是什么?作者是怎样围绕中心论述的?

整体把握

答案

答案 中心论点是“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存”。

围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准。接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要性。在第四段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要性和以能者为师的道理。最后一段,说明本文的写作缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时,学于余”,“能行古道(行从师之道)”,又一次强调了他的观点。

答案 (1)阐明老师的职责,“师者,所以传道受业解惑也”。

(2)从理论上阐明从师学习的必要性,“惑而不从师,其为惑也终不解矣”。

(3)提出择师的标准,“生乎吾前……;生乎吾后……”,凡闻道者“我”就可以拜他为师。

(4)从师的原则,“是故无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也”。

1.文章第一段介绍了有关老师的哪些方面的问题?

重点突破

答案

2.韩愈所讲的“师”是否就是一般意义上的“老师”?

答案 韩愈所讲的“师”不是一般意义上的“老师”。因为他在第二段中明确提出“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”,显然,韩愈认为教小孩子识文断句的老师不是他所讲的“师”,他讲的“师”应是“传道受业解惑”的。“道”即儒家思想,“业”就是承载这一思想的儒家的经典著作,“惑”就是学习这些著作时碰到的疑难问题。文中的“师”指的就是“传道受业解惑”的一个特定的群体。由此可以衍生出一个问题:谁能成为这样的“师”?从文中可知应是掌握“道”的人(“道之所存,师之所存也”)。

答案

3.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后是“士大夫之族”,他主要批判的对象是谁?为什么?

答案

答案 主要批判的对象是“士大夫之族”。理由有二:第一,从行文的语气看,批判“今之众人”用的是疑问语气,批判做父亲的人用的是判断语气,批判“士大夫之族”用的是感叹语气。他对士大夫之族不仅不满,而且显示出一种鄙夷和蔑视的态度,说他们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,这是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。第二,“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与以“道”为师的观点格格不入。

1.本文主要运用了对比的论证方法,作者是从哪几个方面进行对比的?有何对比效果?请填写下面表格。

美点赏析

答案

对比角度 对比效果

答案

对比角度 对比效果

“古之圣人”与“今之众人” 得出“圣益圣,愚益愚”的结论

“择师而教”与“自身耻师” 得出“小学而大遗”的结论

“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族” 揭示了尊卑贵贱和见识高下成反比的奇怪现象,发人深思

2.本文运用了顶真的修辞方法,请结合文中语句,分析一下这种修辞方法有什么作用。

答案 顶真又叫蝉联,民间俗称为“咬字”,即用上一句的结尾字,作为下一句的开头字,首尾相连。如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子之间的连贯性,使论述环环相扣,严密紧凑。

答案

链接作家作品

1.作者简介

韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南孟州)人,唐代文学家、哲学家。祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。谥号“文”,又称“韩文公”。他是唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。作品都收在《昌黎先生集》里。

2.背景展示

此文作于唐德宗贞元十八年(802),这一年,韩愈35岁,任国子监四门博士,这是一个“从七品”的学官,职位不高,但是他在文坛上早已有了名望,他所倡导的古文运动也已经开展,他是这个运动公认的领袖。这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气而作的。自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别;士族的子弟,凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙“从师”。到唐代,九品中正制被废除,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在,这是有进步意义的。

3.文体知识

说

“说”是一种文体,是论说文的一种,一般陈述自己对某种事物的见解,偏重于议论,可先叙后议,也可夹叙夹议。“说”比“论”随便些。初中学过的《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等都属于这种文体。“师说”,就是解说关于“从师”的道理。

返回

文内文外

立意高远 结构谨严

韩愈是继司马迁之后,著名的散文作家之一。他的散文,雄奇奔放,气势高昂,一波三折,而又结构谨严。《师说》是韩愈散文中的名篇,充分体现了韩愈散文的特点。具体说来,这种特点在本文中有如下体现:

1.立意深远,高屋建瓴。《师说》从大处立论,又善于从阔处行文。首先强调从师的渊源和重要性,突破了一般人对教师职责认识的局限,把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道”、“受业”、“解惑”,接着文章以“师”、“惑”、“道”、“耻”等为中心话题,列举了“童蒙之学”与“成人解惑”、“百工之人”与“士大夫之族”、“古之圣人”

文内深读

与“今之众人”在“从师”问题上的不同态度与做法,并进行了深入而透彻的论证,从而将小学大遗、贵不及贱、今不及古、圣益圣、愚益愚的不足为怪的缘由,揭示得入木三分,将“从师”的见解阐述得极为精辟,对当时“耻学于师”的社会风气给予了痛彻的抨击。

2.前后照应,结构谨严。《师说》一文,首尾呼应,以“师道”与“古道”互为印证。文章开头“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也”,后文“吾师道也”,“师道之不传也久矣”中的“师道”分明是“古之学者必有师”的从师之道。文中“传道”与“闻道”暗合,“解惑”与“惑之不解”勾连,“受业”又与下文“授之书而习其句读”、“爱其子,择师而教之”相呼应,既指出古人从师的风尚,

又点明今人耻于从师的陋习,既有对古人“必有师”的赞颂,又有对今人“耻学于师”的嘲讽,脉络贯通,处处勾连。体现了作者论证的严密和结构的谨严。

总之,《师说》立论庄重,观点鲜明,文章不仅耐读有味,而且波澜迭起,情理交融,不愧为情激理切、气势浩瀚的美文。

学必求师

子曰:“三人行,必有我师焉。”这句话之所以能流传至今,就是因为它告诉我们每一个人应有虚怀若谷的心胸,取人之长,补己之短。

为什么要求师呢?因为人非生而知之,而是学而知之。学习是必须有老师指导的。在老师的指导下,如果学生虚怀若谷,勤学苦练,那就可以从无知变成有知,从知之不多到知之甚多,从而使自己成为有丰富知识的人。正因为这个缘故,韩愈说:“古之学者必有师。”

文外迁移

类文品悟

一切学者、科学家是无不“必有师”的。圣人孔子曾经拜郯子、苌弘、师襄、老聃为师,诺贝尔获奖者杨振宁拜芝加哥大学教授爱德华·特勒为师,李政道拜物理学家费米为师,华罗庚拜数学家熊庆来为师,陈景润拜沈元为师。当然无师自通的天才偶尔有之,但是少之甚少。

学问学问,先学后问。既然求学需要求师,该向哪些人求师呢?就算你才高八斗,学富五车,在众人之中也有人可成为你的老师。因为各行各业掌握的知识技能各有不同,所以有俗语“隔行如隔山”之说。一个大字不识一个的木匠也可以成为你的老师,因为他灵巧的双手能造出漂亮的家具;一个能准确地挑出甜蜜爽口的西瓜老农,可以成为你的老师,因为他掌握了辨别西瓜是否成熟的方法;

一个平凡普通的手机售货员可以成为你的老师,因为他熟知手机功能及鉴定质量的技巧。老师在家人中:王献之向父亲王羲之学习书法,成为书法大家。老师在朋友中:唐代齐巳因写“昨夜数枝梅”拜朋友郑谷为“一字之师”,留下“昨夜一枝梅”的绝句。求师在路人中:后汉的荀淑一次出门,在路上遇到了年仅十四岁的黄宪,“揖与语,移日不能去”,对黄宪说:“子,吾之师也。”正所谓“道之所存,师之所存”呀!

求师一定要诚恳,要虚心。诚心拜师,虚心求知,方能长进。宋代杨时,为了丰富自己的学问,和他的朋友一块儿去拜见程颐,但是正遇上程老先生闭目养神,坐着假睡,此时外面开始下起大雪。杨时求师心切,便恭恭敬敬侍立一旁,不言不动。在雪地里等了大半天,留下“程门立雪”的佳话。

宋代宋濂仰慕圣贤的学说,担心没有学问渊博的老师可以请教,曾经背着书箱,拖着鞋子,顶着凛冽的寒风,踏着几尺深的积雪,行走在深山大谷里,到百里以外向有名望的前辈家中请教。他站老师旁边,提出疑难,弯下身子侧着耳朵向他请教;遇到老师大声斥责,他表情更加恭顺,礼节更加周到,不敢说一句话来辩解,最终获得了知识。

古人云“十步之内,必有芳草”“十室之邑,必有忠信”。在今天知识信息爆炸的年代,让我们清楚地认识自己的不足,及时发现他人的长处,怀揣“人皆我师”的虔诚,在浩瀚的学海中获得真知吧!

微感言:______________________________________________________

____________________________________________________________

素材运用

点击文本

教育是关系国计民生的大事,国民对待教育的态度,是一个国家能否人才辈出、后继有人的关键。《师说》作为一篇第一次明确阐释教师职责、呼吁关注教育、注重从师学习的文章,无论是在唐代还是在今天,都具有十分重要的意义。韩愈作为“不顾流俗”、“抗颜为师”的先驱,对我们今天的教育工作无疑也有示范作用。

运用示例

最近阅读了《古文观止》这本书,韩愈的《师说》给我的印象颇为深刻。文章阐述了从师学习的重要性,开宗明义地指出:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也终不解矣。”点明了从师学习的重要性。现就其中一些句子谈谈我的看法。

喜欢其中一句“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也”。简单地来说就是每个人都可以是我们的老师,每个人身上都有值得我们学习的地方。就像一棵树,如果花不娇艳,也许叶子会绿得青翠欲滴;如果叶子和花都不漂亮,也许枝干会长得错落有致;如果花、叶子和枝干都不漂亮,

返回

也许它的地理位置很好,在蓝天的映衬下显得格外多姿。因此,在实际生活中找准每个人身上值得学习的地方是很重要的,只有不断去其糟粕取其精华,才能提升自己,充实自己,并走向成功。

从师学习固然重要,但在实际生活中也理应认识到从师学习只是我们的起始,只有不断努力去剖析创造才是我们的最终目的,不管是学习,还是工作,都应这样,才显得更有意义。

本课结束

第17课 师 说

第四单元 文言文(2)

学习重点 1.积累文言知识,背诵课文。

2.了解韩愈及其主要作品。

3.了解韩愈的文学主张和他倡导的“古文运动”。

4.树立尊师的美好风尚,培养谦虚好学的美德。

文本名句

1.师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?

2.是故无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。

3.爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉;惑矣!

4.位卑则足羞,官盛则近谀。

5.孔子曰:“三人行,则必有我师。”

6.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

晨读积累

文本导学

1.词语理解

(1)通假字

①师者,所以传道受业解惑也:

②或师焉,或不焉:

语言积累

通“授”,传授

答案

通“否”,指不从师学习

(2)一词多义

①师

古之学者必有师:

师者,所以传道受业解惑也:

吾师道也:

吾从而师之:

或师焉,或不焉:

答案

②传

传道受业解惑也:

师道之不传也久矣:

六艺经传皆通习之:

父子相传,汉之约也:

朔气传金柝:

名词,老师

名词,老师

动词,学习

名词的意动用法,以……为师

动词,跟从老师学习

动词,传授

动词,流传

名词,古代解释经书的著作

动词,继承

动词,传送,传递

答案

③道

道之所存,师之所存也:

会天大雨,道不通:

策之不以其道:

从郦山下,道芷阳间行:

④惑

人非生而知之者,孰能无惑:

于其身也,则耻师焉,惑矣:

名词,知识、道理

名词,道路

名词,途径、方法

动词,取道

名词,疑惑、疑难问题

形容词,糊涂

(3)古今异义

①古之学者必有师

古义:___________

今义:________________________

②师者,所以传道受业解惑也

古义:_____________________________________________

今义:_____________

③吾从而师之

古义:____________________________

今义:______________________________________________________

答案

求学的人。

在学术上有一定成就的人。

“所”与“以”的结合,“用来……的”、“……的凭借”。

表示因果关系。

两个词,从,跟从;而,并且。

连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

④无贵无贱

古义:____________

今义:______

⑤今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:_______

今义:______________

⑥小学而大遗

古义:_______________

今义:__________________________________________________________

答案

无论,不分。

没有。

普通人。

大家,许多人。

在小的方面学习。

对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童少年以全面的基础教育。

⑦师不必贤于弟子

古义:________

今义:__________________________

答案

不一定。

表示事理上或情理上不需要。

(4)虚词归纳

答案

①所以

师者,所以传道受业解惑也:

_______

圣人之所以为圣:

②焉

于其身也,则耻师焉:

犹且从师而问焉:

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉:

积土成山,风雨兴焉:

且焉置土石:

焉用亡郑以陪邻:

相当于“用来……的”、“……

的凭借”

相当于“……的原因”

句末语气词

代词,之

句末语气词

兼词,“于此”,在这里

兼语词,“于何”,在哪里

疑问副词,何,怎么

答案

③其

今之众人,其下圣人也亦远矣:

其皆出于此乎:

爱其子,择师而教之:

授之书而习其句读者:

其可怪也欤:

今其智乃反不能及:

④则

于其身也,则耻师焉:

三人行,则必有我师:

位卑则足羞,官盛则近谀:

此则岳阳楼之大观也:

代词,他们的

语气词,表推测

代词,他们的

代词,指书

语气词,表感叹

代词,他们的

连词,表转折,却

连词,就

连词,用在对比句中

副词,表判断,就是

2.词类活用

(1)而耻学于师:____________________________

(2)是故圣益圣,愚益愚:___________________________________

(3)小学而大遗:__________________________________

(4)彼童子之师,授之书而习其句读者:_____________________________

(5)吾从而师之:___________________________

(6)其下圣人也亦远矣:__________________

(7)孔子师郯子:__________________________

答案

形容词的意动用法,以……为耻

形容词用作名词,聪明的人,愚蠢的人

形容词用作名词,小的方面,大的方面

动词的使动用法,使……学习

名词的意动用法,以……为师

名词用作动词,低于

名词的意动用法,以……为师

3.特殊句式

(1)师者,所以传道受业解惑也:_______

(2)道之所存,师之所存也:_______

(3)不拘于时:_______

(4)句读之不知,惑之不解:___________

(5)而耻学于师:_______________

(6)师不必贤于弟子:______________

(7)今其智乃反不能及:_______

答案

判断句

判断句

被动句

宾语前置句

介宾短语后置句

介宾短语后置句

省略句

4.语句翻译

(1)是故无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:_________________________________________________________

___________________

(2)是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

译文:__________________________________________________________

__________________________________________

答案

因此无论(地位)高低贵贱,无论年纪大小,知识、道理存在的地方,

就是老师存在的地方。

因此聪明人更加聪明,愚蠢的人更加愚蠢,圣人之所以成为圣人,

愚人之所以成为愚人,大概都出于这个原因吧!

(3)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,

如是而已。

译文:______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________

(4)余嘉其能行古道,作师说以贻之。

译文:_______________________________________________________

_______

答案

因此学生不一定(永远)不如老师,老师(也)不一定(样样都)胜过

学生,(师生的差别只是)听到道理有早有迟,学问和技艺上各自有专

门的研究,如此罢了。

我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写了《师说》来赠

送给他。

《师说》一文的中心论点是什么?作者是怎样围绕中心论述的?

整体把握

答案

答案 中心论点是“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存”。

围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准。接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要性。在第四段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要性和以能者为师的道理。最后一段,说明本文的写作缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时,学于余”,“能行古道(行从师之道)”,又一次强调了他的观点。

答案 (1)阐明老师的职责,“师者,所以传道受业解惑也”。

(2)从理论上阐明从师学习的必要性,“惑而不从师,其为惑也终不解矣”。

(3)提出择师的标准,“生乎吾前……;生乎吾后……”,凡闻道者“我”就可以拜他为师。

(4)从师的原则,“是故无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也”。

1.文章第一段介绍了有关老师的哪些方面的问题?

重点突破

答案

2.韩愈所讲的“师”是否就是一般意义上的“老师”?

答案 韩愈所讲的“师”不是一般意义上的“老师”。因为他在第二段中明确提出“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”,显然,韩愈认为教小孩子识文断句的老师不是他所讲的“师”,他讲的“师”应是“传道受业解惑”的。“道”即儒家思想,“业”就是承载这一思想的儒家的经典著作,“惑”就是学习这些著作时碰到的疑难问题。文中的“师”指的就是“传道受业解惑”的一个特定的群体。由此可以衍生出一个问题:谁能成为这样的“师”?从文中可知应是掌握“道”的人(“道之所存,师之所存也”)。

答案

3.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后是“士大夫之族”,他主要批判的对象是谁?为什么?

答案

答案 主要批判的对象是“士大夫之族”。理由有二:第一,从行文的语气看,批判“今之众人”用的是疑问语气,批判做父亲的人用的是判断语气,批判“士大夫之族”用的是感叹语气。他对士大夫之族不仅不满,而且显示出一种鄙夷和蔑视的态度,说他们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,这是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。第二,“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与以“道”为师的观点格格不入。

1.本文主要运用了对比的论证方法,作者是从哪几个方面进行对比的?有何对比效果?请填写下面表格。

美点赏析

答案

对比角度 对比效果

答案

对比角度 对比效果

“古之圣人”与“今之众人” 得出“圣益圣,愚益愚”的结论

“择师而教”与“自身耻师” 得出“小学而大遗”的结论

“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族” 揭示了尊卑贵贱和见识高下成反比的奇怪现象,发人深思

2.本文运用了顶真的修辞方法,请结合文中语句,分析一下这种修辞方法有什么作用。

答案 顶真又叫蝉联,民间俗称为“咬字”,即用上一句的结尾字,作为下一句的开头字,首尾相连。如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子之间的连贯性,使论述环环相扣,严密紧凑。

答案

链接作家作品

1.作者简介

韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南孟州)人,唐代文学家、哲学家。祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。谥号“文”,又称“韩文公”。他是唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。作品都收在《昌黎先生集》里。

2.背景展示

此文作于唐德宗贞元十八年(802),这一年,韩愈35岁,任国子监四门博士,这是一个“从七品”的学官,职位不高,但是他在文坛上早已有了名望,他所倡导的古文运动也已经开展,他是这个运动公认的领袖。这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气而作的。自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别;士族的子弟,凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙“从师”。到唐代,九品中正制被废除,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在,这是有进步意义的。

3.文体知识

说

“说”是一种文体,是论说文的一种,一般陈述自己对某种事物的见解,偏重于议论,可先叙后议,也可夹叙夹议。“说”比“论”随便些。初中学过的《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等都属于这种文体。“师说”,就是解说关于“从师”的道理。

返回

文内文外

立意高远 结构谨严

韩愈是继司马迁之后,著名的散文作家之一。他的散文,雄奇奔放,气势高昂,一波三折,而又结构谨严。《师说》是韩愈散文中的名篇,充分体现了韩愈散文的特点。具体说来,这种特点在本文中有如下体现:

1.立意深远,高屋建瓴。《师说》从大处立论,又善于从阔处行文。首先强调从师的渊源和重要性,突破了一般人对教师职责认识的局限,把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道”、“受业”、“解惑”,接着文章以“师”、“惑”、“道”、“耻”等为中心话题,列举了“童蒙之学”与“成人解惑”、“百工之人”与“士大夫之族”、“古之圣人”

文内深读

与“今之众人”在“从师”问题上的不同态度与做法,并进行了深入而透彻的论证,从而将小学大遗、贵不及贱、今不及古、圣益圣、愚益愚的不足为怪的缘由,揭示得入木三分,将“从师”的见解阐述得极为精辟,对当时“耻学于师”的社会风气给予了痛彻的抨击。

2.前后照应,结构谨严。《师说》一文,首尾呼应,以“师道”与“古道”互为印证。文章开头“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也”,后文“吾师道也”,“师道之不传也久矣”中的“师道”分明是“古之学者必有师”的从师之道。文中“传道”与“闻道”暗合,“解惑”与“惑之不解”勾连,“受业”又与下文“授之书而习其句读”、“爱其子,择师而教之”相呼应,既指出古人从师的风尚,

又点明今人耻于从师的陋习,既有对古人“必有师”的赞颂,又有对今人“耻学于师”的嘲讽,脉络贯通,处处勾连。体现了作者论证的严密和结构的谨严。

总之,《师说》立论庄重,观点鲜明,文章不仅耐读有味,而且波澜迭起,情理交融,不愧为情激理切、气势浩瀚的美文。

学必求师

子曰:“三人行,必有我师焉。”这句话之所以能流传至今,就是因为它告诉我们每一个人应有虚怀若谷的心胸,取人之长,补己之短。

为什么要求师呢?因为人非生而知之,而是学而知之。学习是必须有老师指导的。在老师的指导下,如果学生虚怀若谷,勤学苦练,那就可以从无知变成有知,从知之不多到知之甚多,从而使自己成为有丰富知识的人。正因为这个缘故,韩愈说:“古之学者必有师。”

文外迁移

类文品悟

一切学者、科学家是无不“必有师”的。圣人孔子曾经拜郯子、苌弘、师襄、老聃为师,诺贝尔获奖者杨振宁拜芝加哥大学教授爱德华·特勒为师,李政道拜物理学家费米为师,华罗庚拜数学家熊庆来为师,陈景润拜沈元为师。当然无师自通的天才偶尔有之,但是少之甚少。

学问学问,先学后问。既然求学需要求师,该向哪些人求师呢?就算你才高八斗,学富五车,在众人之中也有人可成为你的老师。因为各行各业掌握的知识技能各有不同,所以有俗语“隔行如隔山”之说。一个大字不识一个的木匠也可以成为你的老师,因为他灵巧的双手能造出漂亮的家具;一个能准确地挑出甜蜜爽口的西瓜老农,可以成为你的老师,因为他掌握了辨别西瓜是否成熟的方法;

一个平凡普通的手机售货员可以成为你的老师,因为他熟知手机功能及鉴定质量的技巧。老师在家人中:王献之向父亲王羲之学习书法,成为书法大家。老师在朋友中:唐代齐巳因写“昨夜数枝梅”拜朋友郑谷为“一字之师”,留下“昨夜一枝梅”的绝句。求师在路人中:后汉的荀淑一次出门,在路上遇到了年仅十四岁的黄宪,“揖与语,移日不能去”,对黄宪说:“子,吾之师也。”正所谓“道之所存,师之所存”呀!

求师一定要诚恳,要虚心。诚心拜师,虚心求知,方能长进。宋代杨时,为了丰富自己的学问,和他的朋友一块儿去拜见程颐,但是正遇上程老先生闭目养神,坐着假睡,此时外面开始下起大雪。杨时求师心切,便恭恭敬敬侍立一旁,不言不动。在雪地里等了大半天,留下“程门立雪”的佳话。

宋代宋濂仰慕圣贤的学说,担心没有学问渊博的老师可以请教,曾经背着书箱,拖着鞋子,顶着凛冽的寒风,踏着几尺深的积雪,行走在深山大谷里,到百里以外向有名望的前辈家中请教。他站老师旁边,提出疑难,弯下身子侧着耳朵向他请教;遇到老师大声斥责,他表情更加恭顺,礼节更加周到,不敢说一句话来辩解,最终获得了知识。

古人云“十步之内,必有芳草”“十室之邑,必有忠信”。在今天知识信息爆炸的年代,让我们清楚地认识自己的不足,及时发现他人的长处,怀揣“人皆我师”的虔诚,在浩瀚的学海中获得真知吧!

微感言:______________________________________________________

____________________________________________________________

素材运用

点击文本

教育是关系国计民生的大事,国民对待教育的态度,是一个国家能否人才辈出、后继有人的关键。《师说》作为一篇第一次明确阐释教师职责、呼吁关注教育、注重从师学习的文章,无论是在唐代还是在今天,都具有十分重要的意义。韩愈作为“不顾流俗”、“抗颜为师”的先驱,对我们今天的教育工作无疑也有示范作用。

运用示例

最近阅读了《古文观止》这本书,韩愈的《师说》给我的印象颇为深刻。文章阐述了从师学习的重要性,开宗明义地指出:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也终不解矣。”点明了从师学习的重要性。现就其中一些句子谈谈我的看法。

喜欢其中一句“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也”。简单地来说就是每个人都可以是我们的老师,每个人身上都有值得我们学习的地方。就像一棵树,如果花不娇艳,也许叶子会绿得青翠欲滴;如果叶子和花都不漂亮,也许枝干会长得错落有致;如果花、叶子和枝干都不漂亮,

返回

也许它的地理位置很好,在蓝天的映衬下显得格外多姿。因此,在实际生活中找准每个人身上值得学习的地方是很重要的,只有不断去其糟粕取其精华,才能提升自己,充实自己,并走向成功。

从师学习固然重要,但在实际生活中也理应认识到从师学习只是我们的起始,只有不断努力去剖析创造才是我们的最终目的,不管是学习,还是工作,都应这样,才显得更有意义。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》