第19课 谏太宗十思疏 课件

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第19课 谏太宗十思疏

第四单元 文言文(2)

学习重点 1.积累文中重要的文言基础知识。

2.领悟文中“居安思危,戒奢以俭”的道理,树立正确的人生观。

一、文本名句

1.臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

2.怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎。

3.念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海而下百川。

4.勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。

晨读积累

二、魏征的名言

1.学问欲博,而行已欲敦。

2.纵横计不就,慷慨志犹存。

3.荣辱之责,在乎己而不在乎人。

4.人君出言欲闻己过,其国即兴;若出言欲人从己,其国即丧。

文本导学

1.词语理解

(1)通假字

恩所加则思无因喜以谬赏:

(2)一词多义

语言积累

通“毋”,不要

答案

①安

思国之安者,必积其德义:

燕雀安知鸿鹄之志哉:

项王曰:“沛公安在?”:

衣食所安,弗敢专也:

安身立命之地:

形容词,安定

疑问副词,怎么

疑问代词,哪里

动词,养,奉养

动词,安置,安放

答案

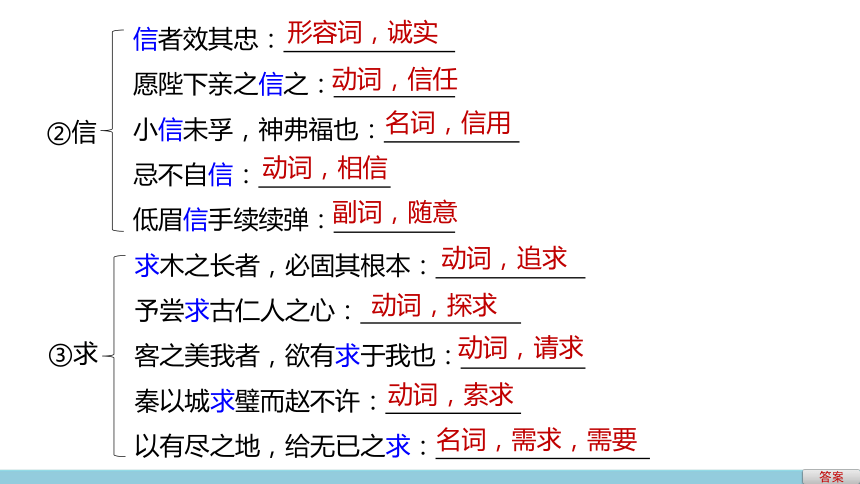

②信

信者效其忠:

愿陛下亲之信之:

小信未孚,神弗福也:

忌不自信:

低眉信手续续弹:

③求

求木之长者,必固其根本:

予尝求古仁人之心:

客之美我者,欲有求于我也:

秦以城求璧而赵不许:

以有尽之地,给无已之求:

形容词,诚实

动词,信任

名词,信用

动词,相信

副词,随意

动词,追求

动词,探求

动词,请求

动词,索求

名词,需求,需要

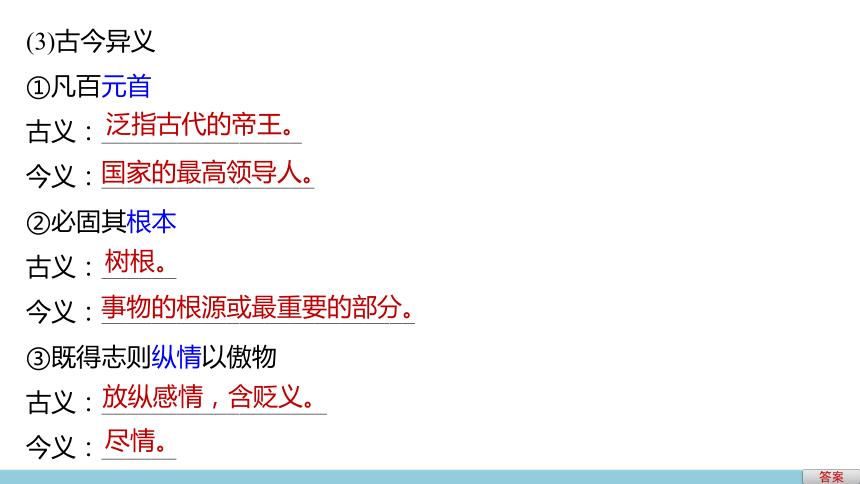

(3)古今异义

①凡百元首

古义:________________

今义:_________________

②必固其根本

古义:______

今义:_________________________

③既得志则纵情以傲物

古义:__________________

今义:______

答案

泛指古代的帝王。

国家的最高领导人。

树根。

事物的根源或最重要的部分。

放纵感情,含贬义。

尽情。

④傲物则骨肉为行路

古义:_______________________

今义:______

⑤乐盘游则思三驱以为度

古义:____________

今义:______

⑥何必劳神苦思

古义:___________________

今义:___________________________

答案

路人,比喻毫无关系的人。

走路。

把……当作。

认为。

两个词,为什么一定。

副词,用反问的语气表示不必。

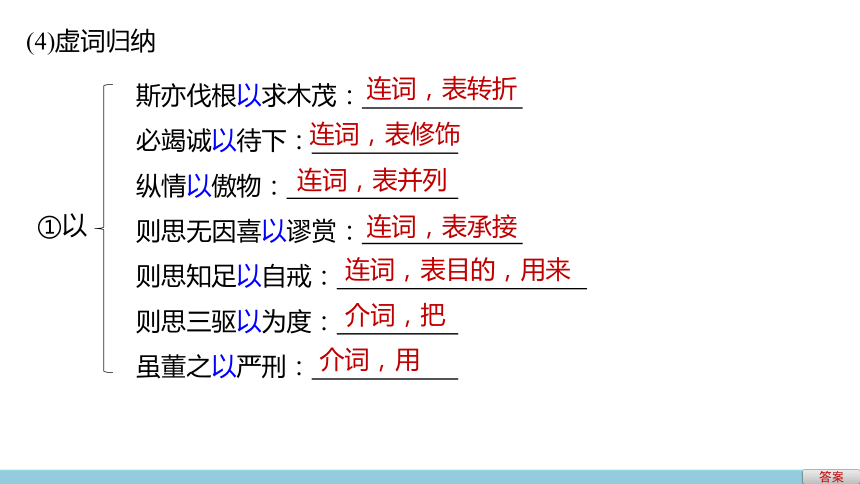

(4)虚词归纳

答案

①以

斯亦伐根以求木茂:

必竭诚以待下:

纵情以傲物:

则思无因喜以谬赏:

则思知足以自戒:

则思三驱以为度:

虽董之以严刑:

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表并列

连词,表承接

连词,表目的,用来

介词,把

介词,用

答案

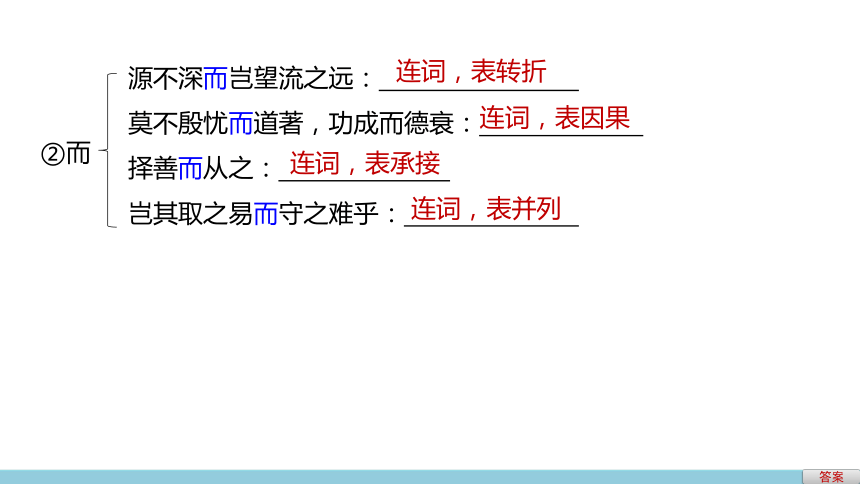

②而

源不深而岂望流之远:

莫不殷忧而道著,功成而德衰:

择善而从之:

岂其取之易而守之难乎:

连词,表转折

连词,表因果

连词,表承接

连词,表并列

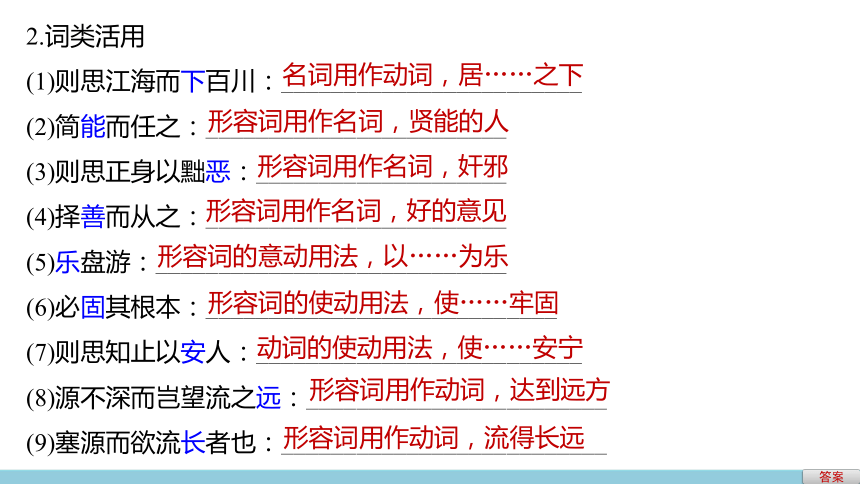

2.词类活用

(1)则思江海而下百川:________________________

(2)简能而任之:________________________

(3)则思正身以黜恶:____________________

(4)择善而从之:________________________

(5)乐盘游:____________________________

(6)必固其根本:____________________________

(7)则思知止以安人:__________________________

(8)源不深而岂望流之远:________________________

(9)塞源而欲流长者也:__________________________

答案

名词用作动词,居……之下

形容词用作名词,贤能的人

形容词用作名词,奸邪

形容词用作名词,好的意见

形容词的意动用法,以……为乐

形容词的使动用法,使……牢固

动词的使动用法,使……安宁

形容词用作动词,达到远方

形容词用作动词,流得长远

3.特殊句式

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也:_______

(2)虽董之以严刑:___________

(3)则思三驱以为度:_______________________

(4)终苟免而不怀仁:_______________________

(5)虑壅蔽则思虚心以纳下:_____________________________

(6)而况于明哲乎:____________________________________

(7)岂其取之易而守之难乎:_________________________________

答案

判断句

状语后置句

省略句,应为“以之为度”

省略句,省略主语“臣民”

被动句,“壅蔽”,被堵塞、蒙蔽

固定句式“而况……乎”,何况是……呢

固定句式“岂……乎”,难道是……吗

1.魏征“十思”的主要内容可归纳为哪五个方面?“十思”的核心内容是什么?“十思”的具体意义是什么?

整体把握

答案

答案 (1)魏征“十思”的主要内容可归纳为以下五个方面:

①“知足”、“知止”(克制物质欲望),不奢纵扰民;

②“谦冲”、“自牧”,不骄傲自满;

③“慎始”、“敬终”,不好逸无度;

④“正身”、“黜恶”,不受蒙蔽利用;

⑤赏罚公正,不凭个人喜怒。

(2)“十思”的核心内容:“居安思危”、正己安人,以达到治国安民的目的。

(3)“十思”的具体意义:“总此十思,弘兹九德”,能够达到文武并用、垂拱而治的理想政治境界。

2.在本文中,作者进谏的思路是怎样的?

答案 本文意在劝谏唐太宗“居安思危,戒奢以俭”,“积其德义”。为达到此目的,作者反复申述论说。先以比喻推理出之,说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩;再以具体做法结之,指明实现理想政治的正确途径,语重心长。全文思路严谨,论证有力,令人信服。

答案

答案 (1)因为作者要论述的是治国安民的根本大计,而进谏的对象又是国君。从流水、树木这些生活中常见的现象入手说理,就显得亲切、生动,容易为人君接受。

(2)要木茂就必须“固其根本”,要流长就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。通过类比,推出要“国治”必须“德厚”,就很有论辩力量。在这基础上,作者进一步以“不念于居安思危,戒奢以俭”比作“伐根”、“塞源”,这样,不居安思危的危害性不言自明,而作者的观点也就鲜明地表露出来了。

1.作者为什么不开宗明义直接提出论点,而要从设喻入手呢?

重点突破

答案

2.作者是怎样剖析“凡百元首,承天景命……有善始者实繁,能克终者盖寡”这一历史现象的?这一段与上下文有什么联系?

答案

答案 (1)作者首先提出历代帝王始繁终寡这一历史现象,然后分析这些帝王在取江山与守江山两个时期的不同表现,突出他们往往都有这样的通病:“在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物。”这之后,作者针对现实,扣住“纵情以傲物”加以发挥。“傲物则骨肉为行路”,到了这种地步,那么,即便用严酷的刑罚来监督,用严厉的声势来吓唬,人们也不会心服。一旦民怨迭生,则社稷也将为之倾覆。

(2)作者剖析这一历史现象的目的正在于进一步揭示不居安思危的危害,将第一段所论述的道理具体化。通过这两段论证居安思危之重要,不这样做的危害已经讲得十分透彻。这就自然产生一个问题:到底怎样才算居安思危呢?这时进而提出“十思”的具体建议,就显得顺理成章了。

3.魏征对以严法治国持什么看法?我们现在强调健全法制,你认为可行吗?

答案

答案 (1)魏征对“以严法治国”既没有推崇,也没有反对,只是认为“法制”不是问题的关键,根本还在于统治者对天下黎民竭诚相待。

(2)我们强调健全法制,实际也是为了使天下变成一个公平合理的社会,这与魏征主张“竭诚相待”是一致的,那当然是可行的。

4.“何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!”一句以反问结束全文,可以收到怎样的效果?

答案 作者以反问的形式启发太宗,讲明了“十思”的现实意义,可以更加坚定太宗实行开明政治的决心。

答案

本文在论证上有何特点?

美点赏析

答案

答案 本文所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面进行论证,即“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”,“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”也是流水流得长远的前提。运用自然现象来比喻治国的原则,浅显易懂而又生动形象。魏征还以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民力量的重要性。

答案

文中正反对比论证,增强了说服力。正反对比论证集中在第一、二段,正反对比,使被说明的道理凸显出来。如第一段中“求木之长者,必固其根本”,从反面来说“根不固而何求木之长”、“知其不可”,“根本”与“长”的关系自然而然被人们接受了。再如第二段中引用历史教训来劝诫唐太宗时,也运用了正反对比论证。“有善始者实繁,能克终者盖寡”,一繁一寡,即使不再举具体的例子,已走过建国历史的唐太宗也会有很多的想法,从而引以为戒。

链接作家作品

1.作者简介

魏征(580—643),字玄成,巨鹿曲阳(今河北晋县)人。唐代文学家、政治家、史学家。少孤贫,有大志。隋末参加李密义军,后随李密投唐。太宗即位,授以谏议大夫。由于魏征生性刚直,善于直言诤谏,竭诚以事太宗,因此深得太宗信任。唐太宗“数引征入卧内,访以得失”。魏征一生先后上书二百多次,达数十万言,大都被采纳。他死后,唐太宗悲痛不已,亲自为他写了碑文,并对侍臣说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣!”这足见魏征在当时的影响。

魏征曾主持《隋书》、《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》、《陈书》、《齐书》的总论,皆出自其手,时称良史。

2.背景展示

《谏太宗十思疏》是魏征在贞观十一年(637)写给唐太宗的奏疏。其中心要旨是陈述如何接受强隋遽亡的历史教训,“居安思危,戒奢以俭”、“积其德义”,以巩固新兴的唐帝国的统治。魏征之所以选择这一时机,是有其背景的。唐太宗李世民在战乱时代,跟随父亲南征北战,勇武过人,生活俭朴,礼贤下士,很是奋发有为。但当他继承了帝位之后,逐渐改变了勤俭的作风,因此魏征写作此文,劝太宗“鉴彼之所亡,念我之所以保”,励精政道,巩固统治。太宗看后感到很惭愧,表示从谏改过。这篇文章也被太宗置于案头,奉为座右铭。其文风影响到宋代欧阳修、苏轼。

返回

文内文外

一气呵成,骈散相间

《谏太宗十思疏》是用骈文写成的。从语句看,一是并不局限于骈文一般用平行的两句话,两两配对,直到篇末的特点,而是有所变化。如第一段,劈首就是三个从正面论述的排比句,紧接着又是从反面论述的三个排比句,这是和骈文的常格有所不同的。二是散句的恰当使用,如“虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎”“载舟覆舟,所宜深慎”等。三是打破了四六对仗而改用多种句法对偶,如“当神器之重”对“居域中之大”,“竭诚则胡越为一体”对“傲物则骨肉为行路”等。这样,文中既有气韵充沛的排比句,又有活泼灵动的散行句,再加上骈文所特有的对仗工整、音韵顿挫的对偶句,

文内深读

使整篇文章一气呵成,于整饬庄重之中呈流转圆浑之势,具有特殊的美感。从用词看,文章力求避免繁复的引证、生僻的典故和多余的藻饰,语言明白晓畅。另外,文章不受声律拘束,不避首尾虚字,这些都体现了作者崇尚质朴的文学主张和不拘一格的创新精神。魏征创造的这样一种骈散相间的章表体,后来就成为唐宋奏疏中常用的一种形式,对后世陆贽、欧阳修、苏轼的政论奏议产生了一定的影响。

兼听则明

许多古代帝王在他们创业之初,往往广开言路、广纳良贤,以致万人拥戴,最终因之直捣黄龙,建立霸业。创业中扶持他们的不仅有他们的亲信,更多的则是当初慕名投奔的四方奇士。然而,在霸业建成之后,又有多少非亲信的战将良才可留用于朝,抑或幸存世间,于是便有了后面的帝王去推倒他,建立他们的霸业……如此循环、周而复始的历史当中,人们分明地悟出了那些贤圣早已高呼的处世之理:兼听则明。

世间的万事万物都现实地存在着,并且它们的存在永恒的不以人的意志而转移,而惟有实践才能检验出真理。

文外迁移

类文品悟

于是,人们由于各自经历多少或种类不同——实践的具体差别的存在,每个人掌握的真理的种类与多少也各不相同,于是,人们对客观存在的事物的认识也各不相同。

在面对未曾经历过的事物时,人需要依据自己掌握的有关真理抑或可以 称为成功的经验去具体推断,然后获得个人对此事物的认知,于是,人与人对同一件事物的认知便具备了产生分歧的可能,然而孰对孰错,只有待实践慢慢的或迅速的给出“检验报告”。

若问有第三人为的决策,他应如何抉择,那么且只能是他均衡再三,再以自己的认识做出尽量客观的推断并选择,因为物质是永远的客观存在,而不以人的意志为转移。

若是此人顾念其中有一策为亲信或是自己情有独钟的某人所出,而心存偏见于另一策,那么无疑此人终将成为一个彻底的失败者,因为运气再好也不能当本领用,究其一生,终将挫败绝对必然。

古代帝王有几人最终成就了名副其实的千秋霸业?恐怕难数,怎么数呢?所以,旧的各种制度在更迭之后终而为现代的民主制度取而代之,其根本的原因就在于,旧的各种制度下,政治决策少且难于兼听;而新的现代民主制度政治决策宽松利于兼听。兼听可以使国家更富强,使社会更进步,使个人更理性。

兼听则明,明理则通,通达则盛。

微感言:______________________________________________________

素材运用

点击文本

本文是作者给皇帝的奏章,提醒皇帝要“居安思危,戒奢以俭”,并具体地提出了十个要经常考虑的问题,指出作为一个国君应如何正确处理眼前的各种事务。

运用示例

有一次,唐太宗对长孙无忌说:“魏征每次向我进谏时,只要我没接受他的意见,他总是不答应,不知是何缘故?”未等长孙无忌答话,魏征接过话头说:“陛下做事不对,我才进谏。如果陛下不听我的劝告,我便立即顺从陛下的意见,岂不违背了我进谏的初衷了吗?”太宗说:“你当时应承一下,顾全我的体面,退朝之后,再单独向我进谏,难道不行吗?”魏征解释道:“从前,舜告诫群臣,不要当面顺从我,背后又另讲一套,这不是臣下忠君的表现,而是阳奉阴违的奸佞行为。对于您的看法,为臣不敢苟同。”太宗非常赞赏魏征的识见。

返回

本课结束

第19课 谏太宗十思疏

第四单元 文言文(2)

学习重点 1.积累文中重要的文言基础知识。

2.领悟文中“居安思危,戒奢以俭”的道理,树立正确的人生观。

一、文本名句

1.臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

2.怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎。

3.念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海而下百川。

4.勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。

晨读积累

二、魏征的名言

1.学问欲博,而行已欲敦。

2.纵横计不就,慷慨志犹存。

3.荣辱之责,在乎己而不在乎人。

4.人君出言欲闻己过,其国即兴;若出言欲人从己,其国即丧。

文本导学

1.词语理解

(1)通假字

恩所加则思无因喜以谬赏:

(2)一词多义

语言积累

通“毋”,不要

答案

①安

思国之安者,必积其德义:

燕雀安知鸿鹄之志哉:

项王曰:“沛公安在?”:

衣食所安,弗敢专也:

安身立命之地:

形容词,安定

疑问副词,怎么

疑问代词,哪里

动词,养,奉养

动词,安置,安放

答案

②信

信者效其忠:

愿陛下亲之信之:

小信未孚,神弗福也:

忌不自信:

低眉信手续续弹:

③求

求木之长者,必固其根本:

予尝求古仁人之心:

客之美我者,欲有求于我也:

秦以城求璧而赵不许:

以有尽之地,给无已之求:

形容词,诚实

动词,信任

名词,信用

动词,相信

副词,随意

动词,追求

动词,探求

动词,请求

动词,索求

名词,需求,需要

(3)古今异义

①凡百元首

古义:________________

今义:_________________

②必固其根本

古义:______

今义:_________________________

③既得志则纵情以傲物

古义:__________________

今义:______

答案

泛指古代的帝王。

国家的最高领导人。

树根。

事物的根源或最重要的部分。

放纵感情,含贬义。

尽情。

④傲物则骨肉为行路

古义:_______________________

今义:______

⑤乐盘游则思三驱以为度

古义:____________

今义:______

⑥何必劳神苦思

古义:___________________

今义:___________________________

答案

路人,比喻毫无关系的人。

走路。

把……当作。

认为。

两个词,为什么一定。

副词,用反问的语气表示不必。

(4)虚词归纳

答案

①以

斯亦伐根以求木茂:

必竭诚以待下:

纵情以傲物:

则思无因喜以谬赏:

则思知足以自戒:

则思三驱以为度:

虽董之以严刑:

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表并列

连词,表承接

连词,表目的,用来

介词,把

介词,用

答案

②而

源不深而岂望流之远:

莫不殷忧而道著,功成而德衰:

择善而从之:

岂其取之易而守之难乎:

连词,表转折

连词,表因果

连词,表承接

连词,表并列

2.词类活用

(1)则思江海而下百川:________________________

(2)简能而任之:________________________

(3)则思正身以黜恶:____________________

(4)择善而从之:________________________

(5)乐盘游:____________________________

(6)必固其根本:____________________________

(7)则思知止以安人:__________________________

(8)源不深而岂望流之远:________________________

(9)塞源而欲流长者也:__________________________

答案

名词用作动词,居……之下

形容词用作名词,贤能的人

形容词用作名词,奸邪

形容词用作名词,好的意见

形容词的意动用法,以……为乐

形容词的使动用法,使……牢固

动词的使动用法,使……安宁

形容词用作动词,达到远方

形容词用作动词,流得长远

3.特殊句式

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也:_______

(2)虽董之以严刑:___________

(3)则思三驱以为度:_______________________

(4)终苟免而不怀仁:_______________________

(5)虑壅蔽则思虚心以纳下:_____________________________

(6)而况于明哲乎:____________________________________

(7)岂其取之易而守之难乎:_________________________________

答案

判断句

状语后置句

省略句,应为“以之为度”

省略句,省略主语“臣民”

被动句,“壅蔽”,被堵塞、蒙蔽

固定句式“而况……乎”,何况是……呢

固定句式“岂……乎”,难道是……吗

1.魏征“十思”的主要内容可归纳为哪五个方面?“十思”的核心内容是什么?“十思”的具体意义是什么?

整体把握

答案

答案 (1)魏征“十思”的主要内容可归纳为以下五个方面:

①“知足”、“知止”(克制物质欲望),不奢纵扰民;

②“谦冲”、“自牧”,不骄傲自满;

③“慎始”、“敬终”,不好逸无度;

④“正身”、“黜恶”,不受蒙蔽利用;

⑤赏罚公正,不凭个人喜怒。

(2)“十思”的核心内容:“居安思危”、正己安人,以达到治国安民的目的。

(3)“十思”的具体意义:“总此十思,弘兹九德”,能够达到文武并用、垂拱而治的理想政治境界。

2.在本文中,作者进谏的思路是怎样的?

答案 本文意在劝谏唐太宗“居安思危,戒奢以俭”,“积其德义”。为达到此目的,作者反复申述论说。先以比喻推理出之,说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩;再以具体做法结之,指明实现理想政治的正确途径,语重心长。全文思路严谨,论证有力,令人信服。

答案

答案 (1)因为作者要论述的是治国安民的根本大计,而进谏的对象又是国君。从流水、树木这些生活中常见的现象入手说理,就显得亲切、生动,容易为人君接受。

(2)要木茂就必须“固其根本”,要流长就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。通过类比,推出要“国治”必须“德厚”,就很有论辩力量。在这基础上,作者进一步以“不念于居安思危,戒奢以俭”比作“伐根”、“塞源”,这样,不居安思危的危害性不言自明,而作者的观点也就鲜明地表露出来了。

1.作者为什么不开宗明义直接提出论点,而要从设喻入手呢?

重点突破

答案

2.作者是怎样剖析“凡百元首,承天景命……有善始者实繁,能克终者盖寡”这一历史现象的?这一段与上下文有什么联系?

答案

答案 (1)作者首先提出历代帝王始繁终寡这一历史现象,然后分析这些帝王在取江山与守江山两个时期的不同表现,突出他们往往都有这样的通病:“在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物。”这之后,作者针对现实,扣住“纵情以傲物”加以发挥。“傲物则骨肉为行路”,到了这种地步,那么,即便用严酷的刑罚来监督,用严厉的声势来吓唬,人们也不会心服。一旦民怨迭生,则社稷也将为之倾覆。

(2)作者剖析这一历史现象的目的正在于进一步揭示不居安思危的危害,将第一段所论述的道理具体化。通过这两段论证居安思危之重要,不这样做的危害已经讲得十分透彻。这就自然产生一个问题:到底怎样才算居安思危呢?这时进而提出“十思”的具体建议,就显得顺理成章了。

3.魏征对以严法治国持什么看法?我们现在强调健全法制,你认为可行吗?

答案

答案 (1)魏征对“以严法治国”既没有推崇,也没有反对,只是认为“法制”不是问题的关键,根本还在于统治者对天下黎民竭诚相待。

(2)我们强调健全法制,实际也是为了使天下变成一个公平合理的社会,这与魏征主张“竭诚相待”是一致的,那当然是可行的。

4.“何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!”一句以反问结束全文,可以收到怎样的效果?

答案 作者以反问的形式启发太宗,讲明了“十思”的现实意义,可以更加坚定太宗实行开明政治的决心。

答案

本文在论证上有何特点?

美点赏析

答案

答案 本文所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面进行论证,即“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”,“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”也是流水流得长远的前提。运用自然现象来比喻治国的原则,浅显易懂而又生动形象。魏征还以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民力量的重要性。

答案

文中正反对比论证,增强了说服力。正反对比论证集中在第一、二段,正反对比,使被说明的道理凸显出来。如第一段中“求木之长者,必固其根本”,从反面来说“根不固而何求木之长”、“知其不可”,“根本”与“长”的关系自然而然被人们接受了。再如第二段中引用历史教训来劝诫唐太宗时,也运用了正反对比论证。“有善始者实繁,能克终者盖寡”,一繁一寡,即使不再举具体的例子,已走过建国历史的唐太宗也会有很多的想法,从而引以为戒。

链接作家作品

1.作者简介

魏征(580—643),字玄成,巨鹿曲阳(今河北晋县)人。唐代文学家、政治家、史学家。少孤贫,有大志。隋末参加李密义军,后随李密投唐。太宗即位,授以谏议大夫。由于魏征生性刚直,善于直言诤谏,竭诚以事太宗,因此深得太宗信任。唐太宗“数引征入卧内,访以得失”。魏征一生先后上书二百多次,达数十万言,大都被采纳。他死后,唐太宗悲痛不已,亲自为他写了碑文,并对侍臣说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣!”这足见魏征在当时的影响。

魏征曾主持《隋书》、《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》、《陈书》、《齐书》的总论,皆出自其手,时称良史。

2.背景展示

《谏太宗十思疏》是魏征在贞观十一年(637)写给唐太宗的奏疏。其中心要旨是陈述如何接受强隋遽亡的历史教训,“居安思危,戒奢以俭”、“积其德义”,以巩固新兴的唐帝国的统治。魏征之所以选择这一时机,是有其背景的。唐太宗李世民在战乱时代,跟随父亲南征北战,勇武过人,生活俭朴,礼贤下士,很是奋发有为。但当他继承了帝位之后,逐渐改变了勤俭的作风,因此魏征写作此文,劝太宗“鉴彼之所亡,念我之所以保”,励精政道,巩固统治。太宗看后感到很惭愧,表示从谏改过。这篇文章也被太宗置于案头,奉为座右铭。其文风影响到宋代欧阳修、苏轼。

返回

文内文外

一气呵成,骈散相间

《谏太宗十思疏》是用骈文写成的。从语句看,一是并不局限于骈文一般用平行的两句话,两两配对,直到篇末的特点,而是有所变化。如第一段,劈首就是三个从正面论述的排比句,紧接着又是从反面论述的三个排比句,这是和骈文的常格有所不同的。二是散句的恰当使用,如“虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎”“载舟覆舟,所宜深慎”等。三是打破了四六对仗而改用多种句法对偶,如“当神器之重”对“居域中之大”,“竭诚则胡越为一体”对“傲物则骨肉为行路”等。这样,文中既有气韵充沛的排比句,又有活泼灵动的散行句,再加上骈文所特有的对仗工整、音韵顿挫的对偶句,

文内深读

使整篇文章一气呵成,于整饬庄重之中呈流转圆浑之势,具有特殊的美感。从用词看,文章力求避免繁复的引证、生僻的典故和多余的藻饰,语言明白晓畅。另外,文章不受声律拘束,不避首尾虚字,这些都体现了作者崇尚质朴的文学主张和不拘一格的创新精神。魏征创造的这样一种骈散相间的章表体,后来就成为唐宋奏疏中常用的一种形式,对后世陆贽、欧阳修、苏轼的政论奏议产生了一定的影响。

兼听则明

许多古代帝王在他们创业之初,往往广开言路、广纳良贤,以致万人拥戴,最终因之直捣黄龙,建立霸业。创业中扶持他们的不仅有他们的亲信,更多的则是当初慕名投奔的四方奇士。然而,在霸业建成之后,又有多少非亲信的战将良才可留用于朝,抑或幸存世间,于是便有了后面的帝王去推倒他,建立他们的霸业……如此循环、周而复始的历史当中,人们分明地悟出了那些贤圣早已高呼的处世之理:兼听则明。

世间的万事万物都现实地存在着,并且它们的存在永恒的不以人的意志而转移,而惟有实践才能检验出真理。

文外迁移

类文品悟

于是,人们由于各自经历多少或种类不同——实践的具体差别的存在,每个人掌握的真理的种类与多少也各不相同,于是,人们对客观存在的事物的认识也各不相同。

在面对未曾经历过的事物时,人需要依据自己掌握的有关真理抑或可以 称为成功的经验去具体推断,然后获得个人对此事物的认知,于是,人与人对同一件事物的认知便具备了产生分歧的可能,然而孰对孰错,只有待实践慢慢的或迅速的给出“检验报告”。

若问有第三人为的决策,他应如何抉择,那么且只能是他均衡再三,再以自己的认识做出尽量客观的推断并选择,因为物质是永远的客观存在,而不以人的意志为转移。

若是此人顾念其中有一策为亲信或是自己情有独钟的某人所出,而心存偏见于另一策,那么无疑此人终将成为一个彻底的失败者,因为运气再好也不能当本领用,究其一生,终将挫败绝对必然。

古代帝王有几人最终成就了名副其实的千秋霸业?恐怕难数,怎么数呢?所以,旧的各种制度在更迭之后终而为现代的民主制度取而代之,其根本的原因就在于,旧的各种制度下,政治决策少且难于兼听;而新的现代民主制度政治决策宽松利于兼听。兼听可以使国家更富强,使社会更进步,使个人更理性。

兼听则明,明理则通,通达则盛。

微感言:______________________________________________________

素材运用

点击文本

本文是作者给皇帝的奏章,提醒皇帝要“居安思危,戒奢以俭”,并具体地提出了十个要经常考虑的问题,指出作为一个国君应如何正确处理眼前的各种事务。

运用示例

有一次,唐太宗对长孙无忌说:“魏征每次向我进谏时,只要我没接受他的意见,他总是不答应,不知是何缘故?”未等长孙无忌答话,魏征接过话头说:“陛下做事不对,我才进谏。如果陛下不听我的劝告,我便立即顺从陛下的意见,岂不违背了我进谏的初衷了吗?”太宗说:“你当时应承一下,顾全我的体面,退朝之后,再单独向我进谏,难道不行吗?”魏征解释道:“从前,舜告诫群臣,不要当面顺从我,背后又另讲一套,这不是臣下忠君的表现,而是阳奉阴违的奸佞行为。对于您的看法,为臣不敢苟同。”太宗非常赞赏魏征的识见。

返回

本课结束

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》