5.18 在长江源头各拉丹冬课件(46张ppt)

文档属性

| 名称 | 5.18 在长江源头各拉丹冬课件(46张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 371.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-14 16:54:17 | ||

图片预览

文档简介

课件46张PPT。第18课

在长江源头各拉丹冬 【填一填·识记】

答案:kánɡ lénɡ qián rú yì jīnɡ 黧 懈 蜒 豁 恳 敦

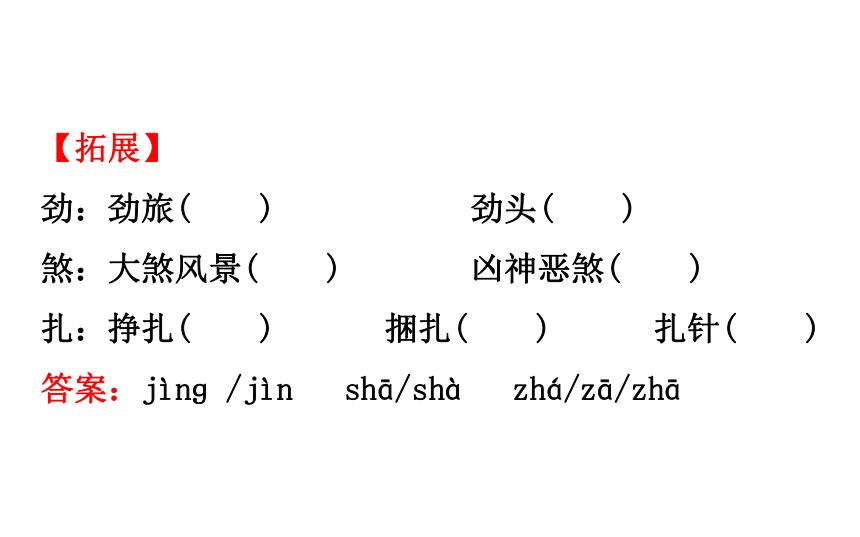

【拓展】

劲:劲旅( ) 劲头( )

煞:大煞风景( ) 凶神恶煞( )

扎:挣扎( ) 捆扎( ) 扎针( )

答案:jìnɡ /jìn shā/shà zhá/zā/zhā 2.通晓词义,填对词语

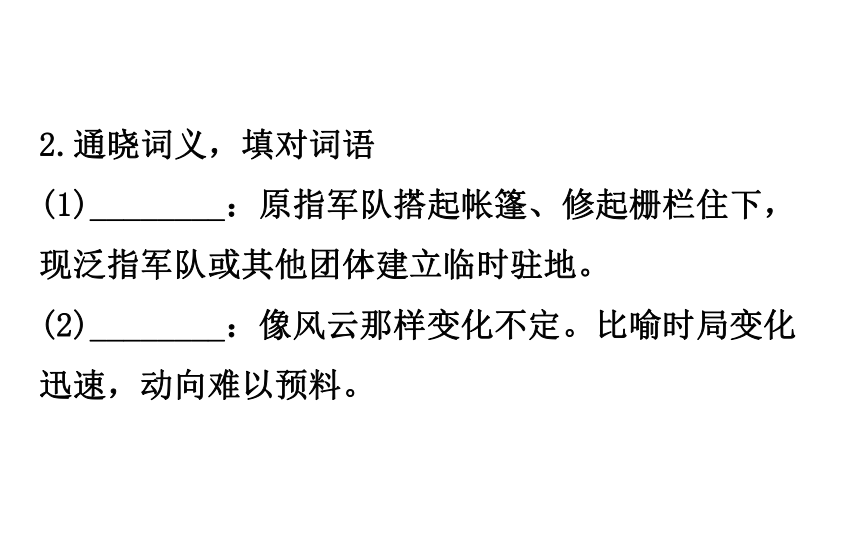

(1)________:原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现泛指军队或其他团体建立临时驻地。?

(2)________:像风云那样变化不定。比喻时局变化迅速,动向难以预料。?(3)________:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。接踵,后面人的脚尖接着前面人的脚后跟。?

(4)________:(物体或景象)一个一个清清楚楚的。?

(5)________:(行人、车马等)像水流一样连续不断。?

(6)________:随随便便,不放在心上。?答案:(1)安营扎寨 (2)风云变幻 (3)接踵而至 (4)历历在目 (5)川流不息 (6)漫不经心【读一读·感知】

1.作者名片(加下划线内容要记牢)

马丽华,汉族,1953年4月28日出生

于山东济南市,一级作家、编审,现任

中国藏学出版社总编辑。其于1976年进

藏、在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,代表作有《走进西藏》等,被誉为“雪域的行者和歌者”。

2.知识链接

各拉丹冬雪山

各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,各

拉丹冬雪山是长江的发源地,也是我国最具特色的冰

川雪山之一,位于唐古拉山中段,藏语意为“高高尖

尖的山峰”,海拔6 621米,为唐古拉山脉之主峰。 各拉丹冬南北长50千米,东西宽30千米,除主峰各拉丹冬峰外,海拔6 000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方千米,有冰川130条。

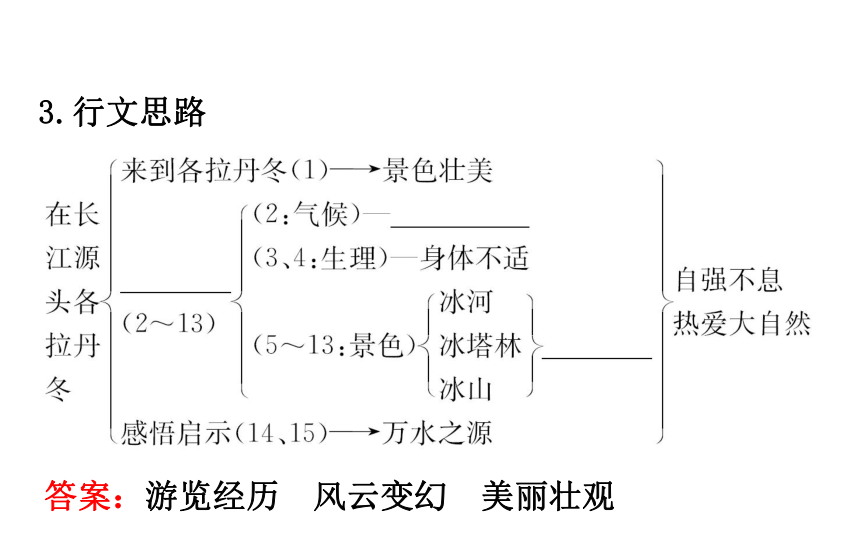

3.行文思路答案:游览经历 风云变幻 美丽壮观 1.各拉丹冬的冰塔林有什么特点?

答案:(1)冰峰晶莹连绵,冰河平坦辽阔;(2)冰山像屏风,精雕细刻着形态随意性很强的图案;(3)冰体形态各异,美丽壮观。2.各拉丹冬为什么会成为长江的源头?

答案:从地理位置上看,各拉丹冬位于格尔木市唐古拉山乡境内,是唐古拉山脉最高峰,这里冰川覆盖面积大,为长江提供了不断的水源。从气候特点看,冬春季节气温很低,寒风凛冽,七八月份天气稍微转暖时,雨水丰富,飘过一片云彩来,不是雨雪就是冰雹。这些也为长江提供了充足的水源。3.结尾段落有何作用?

答案:结构上,总领全文,使文章结构更加完整。内容上,本段是作者的感悟,点出了各拉丹冬是万水之源,生生不息,点明了文章主旨。4.请品味本文优美的语言。

(1)风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息。

答案:“一刻不停”描写了风刮得时间之长,“呼啸”描写了风声之大。这句话用形象的语言描写了这里气候的恶劣。(2)永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下。答案:“刻刀”“漫不经心”“雕凿”“从不懈怠”“长发披肩”等词语生动形象地说明由于阳光和风的作用,形成了千姿百态、丰富多彩的美丽冰川世界。(3)在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行——人们越发有经验了,在有坡度的地方,就翻身滚将起来——终于过了冰河。

答案:“挪动”“爬行”“滚将起来”生动形象地说明过冰河的难度,进一步说明了道路的艰难。(4)那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。答案:从冰天雪地走来的长江,成为中华民族的母亲河,无数中华儿女在此流域生息繁衍,演绎了无数可歌可泣的故事。长江见证了中华民族的发展历程,海纳百川,自强不息的精神不正是中华民族精神的写照吗?

考点:探索游记句段的作用

考查角度:句段作用

考查形式:××段在文中的作用

答题思路:

(1)开头段落的作用:引出下文,增加文学色彩,激发读者的阅读兴趣;结构上总领全文,引起下文。(2)中间段落、句子的作用:结构上引出下文、承上启下、总结前文。 中间句的作用:引起读者的注意和思考,引出下文,设置悬念。

(3)结尾段的作用:一般有总结的作用,或与开头的相呼应,使文章结构完整,或在段末表达情感等。

答题方法:

根据所在位置,从内容和结构上进行分析。【中考链接】

(2017·南充中考)

漓 江 情 韵

从维熙

雨霏霏,雾茫茫。雨雾好像是漓江的纱巾,笼罩

在它美丽的面颊之上。江里的渔舟、游船以及江边的

垂钓者,都成了一个个逗点,在雨雾漓江的诗章中,

挑逗着你手中的笔,把大自然中的绝美编织成篇。 我漫步江边,向这一个个黑色标点走去。最近的

一个标点圆圆的,像是句号。等我走近了,才看见那

是一把雨伞,但伞下空无一人。转身刚要离去,伞下

忽然有稚嫩的童音向我问候:“你好——你好——”

我顿时愣在那儿了。还没容我醒过闷儿来,那细嫩的

童声又飞了出来:“江作青罗带,山如碧玉簪。”哎呀,他在背诵韩愈描写桂林山水的佳句!我弓下身,寻觅与我开玩笑的伞下顽童。一看吓了一跳,与我逗趣的竟是一只伏在鸟笼里的鹦鹉。鹦鹉见我俯视它,又对我来了一句欢迎词:“要知漓江美,请你登木舟。”我不禁笑出声来,猜想它的主人一定是个十分风趣的摇船人。

于是,我耐心地等待他的出现。终于,在漓江朦胧诗中,又出现了一个标点,那是一个破折号。顺着江心渐渐向江边移动过来。我从木桨击水的声音中悟出,那破折号是一只小舟。我猜想这叶木舟上的摇桨人,一定是这只神奇鹦鹉的主人;这只鹦鹉,是他有意安排在这儿吸引游客的。妙!这个超人的奇思妙想,等于给这首朦胧诗又增添了一个惊叹号。 果然,一叶木舟从雨雾中现身。一个低沉苍劲的男低音传入我的耳鼓:“你是过江,还是想游漓江?上船来吧!” 上了船,我才看清,他的脸清癯瘦削,身子和那张脸一样瘦削,让我吃惊的是,他竟是个一走一歪的残疾人。我的兴致顿时跌落了下来。他却不知我心态上的变化,依然兴致勃勃地对我说:“看你这身行头,不像是本地的过江人。你想去哪儿看景?不要看我的船小,它可以从漓江摇到桃花江。先生如果有远游的野兴,我还可以送你到阳朔,那儿有一条洋人街,是中国的一绝。” 我摇摇头,告诉他昨天我已经乘坐游艇去过那些景区了。

“那么,你登船的意思是……”他不解地望着我。

我只好言明只是想看一看调教鹦鹉读诗的摇船人。仅此而已。

他大声地笑了起来。那朗朗的笑声,惊飞了江边的水鸟,像是标点中的一串黑色省略号,消失在漓江茫茫的雨雾深处。 他告诉我,他先天残疾,一出生就被父母抛在江边,是一对在江上摆船的夫妇把他养大成人的。待收养他的两个老人走后,他不甘心靠吃“社会低保”打发日子,便开始了摇船生涯。有一天,他到鸟市去买鱼鹰,看见这只仅有一条腿的鹦鹉,便把它买了下来。从此,这只鸟儿与他朝夕相伴。 “那韩愈赞美漓江的诗,是你教它的?”我问。

“不是。桂林人都会背诵这两句诗,它听多了,就会学舌了。”

“那么请客人登船的两句话呢?”

“两个瘸子之间,心灵相通,我一点拨它也就会了。”说这话时,他似乎十分开心,又爽朗地笑了起来。 我沉默了。我不知这个腿部残疾的摇船人和他那少了一条腿的鸟,在雨雾漓江上苦心经营一天,能有多少收入。我想问问他,但嘴唇像被贴了封条一般,怎么也张不开。我不愿再耽误这个摇船人的宝贵时间,从衣兜里掏出一张五十元的钞票,塞到他的手里,匆匆下船。他从船上跳了下来,急切地对我喊道:“不可以——不可以——老先生,我没为你做什么,不能收你的钱……” 回到江边公寓,隔窗而望,那船那伞已不再是朦胧诗中的标点,阴柔情致的漓江和充满阳刚的人,编织成了漓江一首美丽的人文诗章……1.文章题为“漓江情韵”,文中写了哪些“情韵”?

请分条概括。

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查对文章内容的理解概括。通读全文,紧扣“情韵”,理清层次,总结层意即可。可以从 “我”对漓江美景的喜爱,文中摇船人的行为、“我”对他的评价等方面回答。答案:①“我”对漓江美景的喜爱之情。②“我”对摇船人自强自立、积极乐观生活态度的敬佩之情。

③摇船人买下一条腿的鹦鹉并与之相依相伴、和谐共处的友爱之情。④摆船夫妇收养先天残疾婴儿的养育之情。⑤摇船人赡养两位老人的反哺之情。(意思相近即可)

2.作者运用了哪些手法来刻画摇船人?请结合文章内

容简要分析。

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查文章的艺术手法。在理解全文内容的基础上,从人物的描写、悬念的设置、欲扬先抑、衬托(烘托)等方面分析,答出这些手法的运用对刻画摇船人有什么好处即可。答案:①外貌、语言、动作、神态描写。表现摇船人乐观、阳刚、热爱生活。

②设置悬念。由会背唐诗的鹦鹉引出对鹦鹉主人的好奇,由等待摇船人时的期盼到发现摇船人残疾时的失落,由摇船人的残疾引出摇船人的身世。步步设悬,吸引读者。③欲扬先抑(或铺垫)。摇船人其貌不扬且有残疾,与“我”想象的差别很大,“我”很失望;摇船人的精神品质却让“我”感动、赞美。

④烘托(或对比、映衬)。用漓江的阴柔情致烘托摇船人的阳刚之美。3.文中画线的句子“我想问问他,但嘴唇像被贴了封

条一般,怎么也张不开”。为什么“我”想问却张不

开嘴?联系上下文谈谈你的理解。

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查对文章内容的理解。分析倒数第二段内容,联系上下文,从“我”对摇船人的同情,摇船人乐观的生活态度对“我”的影响等方面思考。

答案:①“我”同情摇船人,担心他没有多少收入,真诚地想帮助他,所以想问他。

②摇船人阳刚、乐观积极的生活态度让“我”觉得在他面前谈困难和帮助都是多余的,所以张不开嘴。★4.最后一段在文中起什么作用?

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查文段的作用。结尾段一般有结构上点明中心、首尾呼应、总结全文;内容上突出人物品质(情感)、点明中心、深化主题等作用,另外,此结尾段的省略号给读者留下了想象的空间。

答案:①总结全文,点明中心,升华主题。

②照应开头,使文章结构完整。

③言虽尽而意无穷,给读者留下无限的想象空间。

在长江源头各拉丹冬 【填一填·识记】

答案:kánɡ lénɡ qián rú yì jīnɡ 黧 懈 蜒 豁 恳 敦

【拓展】

劲:劲旅( ) 劲头( )

煞:大煞风景( ) 凶神恶煞( )

扎:挣扎( ) 捆扎( ) 扎针( )

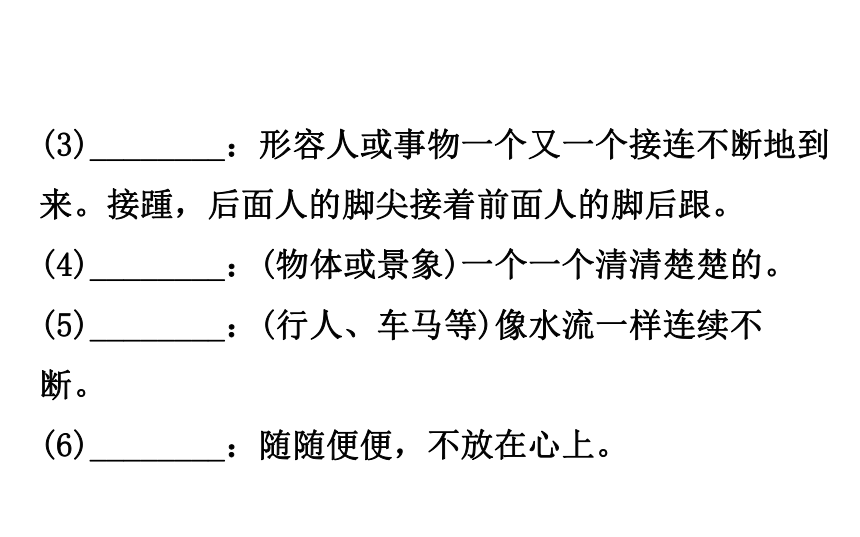

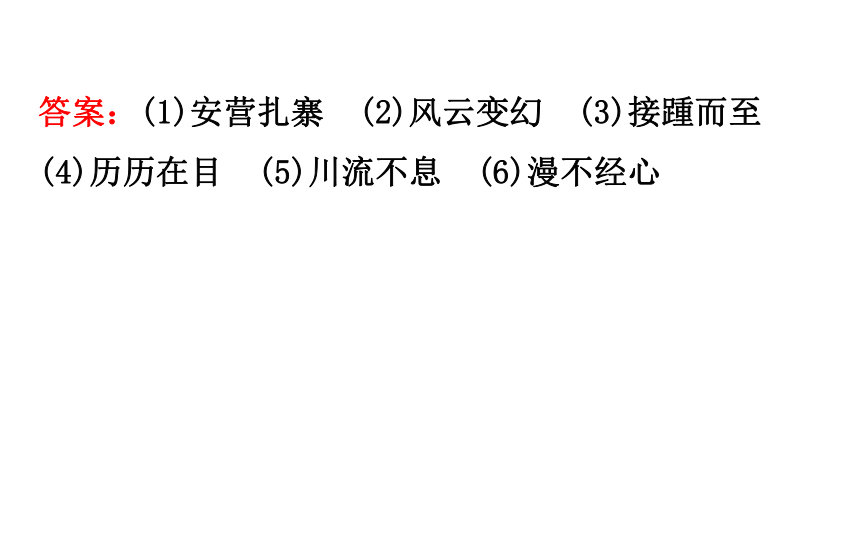

答案:jìnɡ /jìn shā/shà zhá/zā/zhā 2.通晓词义,填对词语

(1)________:原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现泛指军队或其他团体建立临时驻地。?

(2)________:像风云那样变化不定。比喻时局变化迅速,动向难以预料。?(3)________:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。接踵,后面人的脚尖接着前面人的脚后跟。?

(4)________:(物体或景象)一个一个清清楚楚的。?

(5)________:(行人、车马等)像水流一样连续不断。?

(6)________:随随便便,不放在心上。?答案:(1)安营扎寨 (2)风云变幻 (3)接踵而至 (4)历历在目 (5)川流不息 (6)漫不经心【读一读·感知】

1.作者名片(加下划线内容要记牢)

马丽华,汉族,1953年4月28日出生

于山东济南市,一级作家、编审,现任

中国藏学出版社总编辑。其于1976年进

藏、在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,代表作有《走进西藏》等,被誉为“雪域的行者和歌者”。

2.知识链接

各拉丹冬雪山

各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,各

拉丹冬雪山是长江的发源地,也是我国最具特色的冰

川雪山之一,位于唐古拉山中段,藏语意为“高高尖

尖的山峰”,海拔6 621米,为唐古拉山脉之主峰。 各拉丹冬南北长50千米,东西宽30千米,除主峰各拉丹冬峰外,海拔6 000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方千米,有冰川130条。

3.行文思路答案:游览经历 风云变幻 美丽壮观 1.各拉丹冬的冰塔林有什么特点?

答案:(1)冰峰晶莹连绵,冰河平坦辽阔;(2)冰山像屏风,精雕细刻着形态随意性很强的图案;(3)冰体形态各异,美丽壮观。2.各拉丹冬为什么会成为长江的源头?

答案:从地理位置上看,各拉丹冬位于格尔木市唐古拉山乡境内,是唐古拉山脉最高峰,这里冰川覆盖面积大,为长江提供了不断的水源。从气候特点看,冬春季节气温很低,寒风凛冽,七八月份天气稍微转暖时,雨水丰富,飘过一片云彩来,不是雨雪就是冰雹。这些也为长江提供了充足的水源。3.结尾段落有何作用?

答案:结构上,总领全文,使文章结构更加完整。内容上,本段是作者的感悟,点出了各拉丹冬是万水之源,生生不息,点明了文章主旨。4.请品味本文优美的语言。

(1)风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息。

答案:“一刻不停”描写了风刮得时间之长,“呼啸”描写了风声之大。这句话用形象的语言描写了这里气候的恶劣。(2)永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下。答案:“刻刀”“漫不经心”“雕凿”“从不懈怠”“长发披肩”等词语生动形象地说明由于阳光和风的作用,形成了千姿百态、丰富多彩的美丽冰川世界。(3)在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行——人们越发有经验了,在有坡度的地方,就翻身滚将起来——终于过了冰河。

答案:“挪动”“爬行”“滚将起来”生动形象地说明过冰河的难度,进一步说明了道路的艰难。(4)那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。答案:从冰天雪地走来的长江,成为中华民族的母亲河,无数中华儿女在此流域生息繁衍,演绎了无数可歌可泣的故事。长江见证了中华民族的发展历程,海纳百川,自强不息的精神不正是中华民族精神的写照吗?

考点:探索游记句段的作用

考查角度:句段作用

考查形式:××段在文中的作用

答题思路:

(1)开头段落的作用:引出下文,增加文学色彩,激发读者的阅读兴趣;结构上总领全文,引起下文。(2)中间段落、句子的作用:结构上引出下文、承上启下、总结前文。 中间句的作用:引起读者的注意和思考,引出下文,设置悬念。

(3)结尾段的作用:一般有总结的作用,或与开头的相呼应,使文章结构完整,或在段末表达情感等。

答题方法:

根据所在位置,从内容和结构上进行分析。【中考链接】

(2017·南充中考)

漓 江 情 韵

从维熙

雨霏霏,雾茫茫。雨雾好像是漓江的纱巾,笼罩

在它美丽的面颊之上。江里的渔舟、游船以及江边的

垂钓者,都成了一个个逗点,在雨雾漓江的诗章中,

挑逗着你手中的笔,把大自然中的绝美编织成篇。 我漫步江边,向这一个个黑色标点走去。最近的

一个标点圆圆的,像是句号。等我走近了,才看见那

是一把雨伞,但伞下空无一人。转身刚要离去,伞下

忽然有稚嫩的童音向我问候:“你好——你好——”

我顿时愣在那儿了。还没容我醒过闷儿来,那细嫩的

童声又飞了出来:“江作青罗带,山如碧玉簪。”哎呀,他在背诵韩愈描写桂林山水的佳句!我弓下身,寻觅与我开玩笑的伞下顽童。一看吓了一跳,与我逗趣的竟是一只伏在鸟笼里的鹦鹉。鹦鹉见我俯视它,又对我来了一句欢迎词:“要知漓江美,请你登木舟。”我不禁笑出声来,猜想它的主人一定是个十分风趣的摇船人。

于是,我耐心地等待他的出现。终于,在漓江朦胧诗中,又出现了一个标点,那是一个破折号。顺着江心渐渐向江边移动过来。我从木桨击水的声音中悟出,那破折号是一只小舟。我猜想这叶木舟上的摇桨人,一定是这只神奇鹦鹉的主人;这只鹦鹉,是他有意安排在这儿吸引游客的。妙!这个超人的奇思妙想,等于给这首朦胧诗又增添了一个惊叹号。 果然,一叶木舟从雨雾中现身。一个低沉苍劲的男低音传入我的耳鼓:“你是过江,还是想游漓江?上船来吧!” 上了船,我才看清,他的脸清癯瘦削,身子和那张脸一样瘦削,让我吃惊的是,他竟是个一走一歪的残疾人。我的兴致顿时跌落了下来。他却不知我心态上的变化,依然兴致勃勃地对我说:“看你这身行头,不像是本地的过江人。你想去哪儿看景?不要看我的船小,它可以从漓江摇到桃花江。先生如果有远游的野兴,我还可以送你到阳朔,那儿有一条洋人街,是中国的一绝。” 我摇摇头,告诉他昨天我已经乘坐游艇去过那些景区了。

“那么,你登船的意思是……”他不解地望着我。

我只好言明只是想看一看调教鹦鹉读诗的摇船人。仅此而已。

他大声地笑了起来。那朗朗的笑声,惊飞了江边的水鸟,像是标点中的一串黑色省略号,消失在漓江茫茫的雨雾深处。 他告诉我,他先天残疾,一出生就被父母抛在江边,是一对在江上摆船的夫妇把他养大成人的。待收养他的两个老人走后,他不甘心靠吃“社会低保”打发日子,便开始了摇船生涯。有一天,他到鸟市去买鱼鹰,看见这只仅有一条腿的鹦鹉,便把它买了下来。从此,这只鸟儿与他朝夕相伴。 “那韩愈赞美漓江的诗,是你教它的?”我问。

“不是。桂林人都会背诵这两句诗,它听多了,就会学舌了。”

“那么请客人登船的两句话呢?”

“两个瘸子之间,心灵相通,我一点拨它也就会了。”说这话时,他似乎十分开心,又爽朗地笑了起来。 我沉默了。我不知这个腿部残疾的摇船人和他那少了一条腿的鸟,在雨雾漓江上苦心经营一天,能有多少收入。我想问问他,但嘴唇像被贴了封条一般,怎么也张不开。我不愿再耽误这个摇船人的宝贵时间,从衣兜里掏出一张五十元的钞票,塞到他的手里,匆匆下船。他从船上跳了下来,急切地对我喊道:“不可以——不可以——老先生,我没为你做什么,不能收你的钱……” 回到江边公寓,隔窗而望,那船那伞已不再是朦胧诗中的标点,阴柔情致的漓江和充满阳刚的人,编织成了漓江一首美丽的人文诗章……1.文章题为“漓江情韵”,文中写了哪些“情韵”?

请分条概括。

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查对文章内容的理解概括。通读全文,紧扣“情韵”,理清层次,总结层意即可。可以从 “我”对漓江美景的喜爱,文中摇船人的行为、“我”对他的评价等方面回答。答案:①“我”对漓江美景的喜爱之情。②“我”对摇船人自强自立、积极乐观生活态度的敬佩之情。

③摇船人买下一条腿的鹦鹉并与之相依相伴、和谐共处的友爱之情。④摆船夫妇收养先天残疾婴儿的养育之情。⑤摇船人赡养两位老人的反哺之情。(意思相近即可)

2.作者运用了哪些手法来刻画摇船人?请结合文章内

容简要分析。

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查文章的艺术手法。在理解全文内容的基础上,从人物的描写、悬念的设置、欲扬先抑、衬托(烘托)等方面分析,答出这些手法的运用对刻画摇船人有什么好处即可。答案:①外貌、语言、动作、神态描写。表现摇船人乐观、阳刚、热爱生活。

②设置悬念。由会背唐诗的鹦鹉引出对鹦鹉主人的好奇,由等待摇船人时的期盼到发现摇船人残疾时的失落,由摇船人的残疾引出摇船人的身世。步步设悬,吸引读者。③欲扬先抑(或铺垫)。摇船人其貌不扬且有残疾,与“我”想象的差别很大,“我”很失望;摇船人的精神品质却让“我”感动、赞美。

④烘托(或对比、映衬)。用漓江的阴柔情致烘托摇船人的阳刚之美。3.文中画线的句子“我想问问他,但嘴唇像被贴了封

条一般,怎么也张不开”。为什么“我”想问却张不

开嘴?联系上下文谈谈你的理解。

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查对文章内容的理解。分析倒数第二段内容,联系上下文,从“我”对摇船人的同情,摇船人乐观的生活态度对“我”的影响等方面思考。

答案:①“我”同情摇船人,担心他没有多少收入,真诚地想帮助他,所以想问他。

②摇船人阳刚、乐观积极的生活态度让“我”觉得在他面前谈困难和帮助都是多余的,所以张不开嘴。★4.最后一段在文中起什么作用?

答:__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________【解析】本题考查文段的作用。结尾段一般有结构上点明中心、首尾呼应、总结全文;内容上突出人物品质(情感)、点明中心、深化主题等作用,另外,此结尾段的省略号给读者留下了想象的空间。

答案:①总结全文,点明中心,升华主题。

②照应开头,使文章结构完整。

③言虽尽而意无穷,给读者留下无限的想象空间。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读