七年级科学(下册)第1章 单元测试卷(1-3节)

文档属性

| 名称 | 七年级科学(下册)第1章 单元测试卷(1-3节) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 40.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2009-02-11 10:12:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级(下)第一章《对环境的察觉》

单元测试卷(1-3节)

班级: 姓名: 成绩:

一、选择题(每小题有且只有一个正确答案,本题共20小题,每小题2分共40分。)

1、新年联欢会上,小王在演出前调节二胡弦的松紧程度,他是在调( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.振幅

2、俗话说“十指连心”。这是因为( )

A.手指皮肤特别薄 B.手指皮肤中有丰富的运动神经末梢

C.手指皮肤毛细血管丰富 D.手指皮肤中有丰富的感觉神经末梢

3、手偶然接触到针尖,便立即缩回,并会产生痛觉,产生痛觉的部位在( )

A.大脑皮层 B.脑干 C.脊髓 D.皮肤

4、某人坐汽车会晕车,主要原因是 ( )

A.汽油味太重 B.车速过快 C.内耳前庭及半规管过敏 D.汽车的震动

5、当你闭上眼,嗅柠檬同时吃苹果,会产生( )

A.苹果味 B.柠檬味 C.无味 D.苹果与柠檬混合的味道

6、“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”,这是南宋诗人陆游《村居书喜》中的两句诗,诗中“花气袭人”和“鹊声穿树”描述了诗人的感觉正确的是( )

A.听觉和视觉 B.嗅觉和视觉 C.触觉和味觉 D.嗅觉和听觉

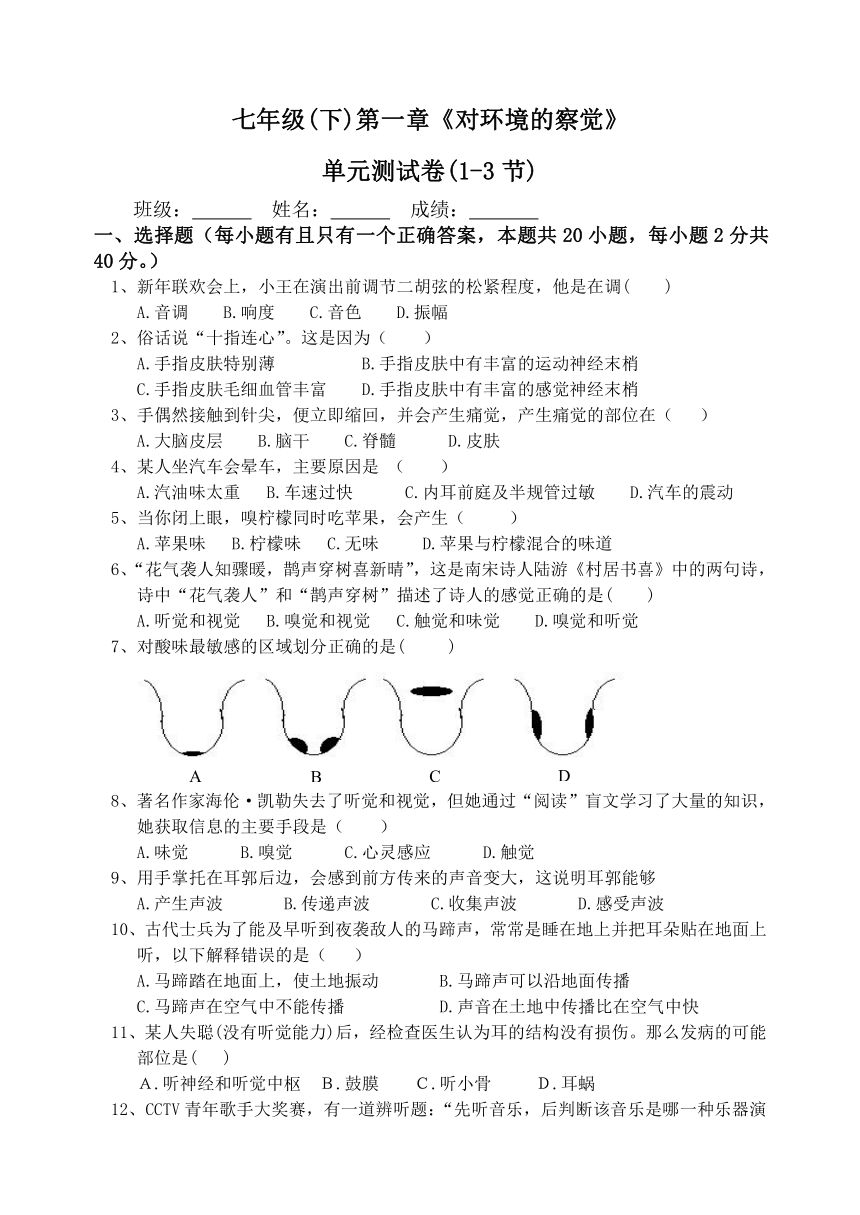

7、对酸味最敏感的区域划分正确的是( )

8、著名作家海伦·凯勒失去了听觉和视觉,但她通过“阅读”盲文学习了大量的知识,她获取信息的主要手段是( )

A.味觉 B.嗅觉 C.心灵感应 D.触觉

9、用手掌托在耳郭后边,会感到前方传来的声音变大,这说明耳郭能够

A.产生声波 B.传递声波 C.收集声波 D.感受声波

10、古代士兵为了能及早听到夜袭敌人的马蹄声,常常是睡在地上并把耳朵贴在地面上听,以下解释错误的是( )

A.马蹄踏在地面上,使土地振动 B.马蹄声可以沿地面传播

C.马蹄声在空气中不能传播 D.声音在土地中传播比在空气中快

11、某人失聪(没有听觉能力)后,经检查医生认为耳的结构没有损伤。那么发病的可能部位是( )

A.听神经和听觉中枢 B.鼓膜 C.听小骨 D.耳蜗

12、CCTV青年歌手大奖赛,有一道辨听题:“先听音乐,后判断该音乐是哪一种乐器演奏的。”这主要考查歌手对乐器的鉴别能力,依据是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.声速

13、组成中耳的结构有( )

A.耳廓和外耳道 B.前庭、耳蜗和半规管

C.耳廓和耳蜗 D.鼓膜、鼓室和听小骨

14、将一只闹钟放进密封的玻璃罩中,然后往外抽气,以后听不到铃声,

这一事实说明了( )

A.振动的物体会发出声音 B.玻璃是良好的声音屏障

C.声音遇到障碍物会反射回去 D.声音传播要依赖于物质

15、控制噪音是城市环保的重要措施,下列措施不能减小噪音的是( )

A.机动车辆在市区禁止鸣笛 B.城市道路旁装隔音板

C.汽车排气管上安装消声器 D.控制汽车尾气的排放指标

16、声音是一种常见的现象,与我们的生活密切相关以下有关声音的说法

错误的是( )

A.人能够听到20HZ—20000HZ的声音

B.有些高科技产品,不振动也可以发出声音

C.雷声的响度比人声的响度大得多

D.声音传播的速度在液体中比在空气中快

17、在敲击大古钟时,有同学发现,对大钟停止撞击后,大钟余音未止,关于产生此现象的原因描述正确的是( )

A.钟停止振动,空气还在振动 B.钟的回声

C.大钟还在振动 D.人对听到的声音停留时间在延长

18、星期天,小林随着爸爸到郊外鱼塘中钓鱼,小林非常兴奋,大声地叫喊。刚要上钩的鱼都被叫声吓跑了,这说明 ( )

A.只有空气能传播声音 B.声音在任何条件下都能传播

C.水不能传播声音 D.空气和水都能传播声音

19、向保温瓶里灌开水的过程中,听声音就能判断瓶里水位的高低,这是因为 ( )

A、随着水位上升,音调逐渐变高 B、随着水位上升,音调逐渐变低

C、灌水过程中,音调不变,响度越来越大

D、灌水过程中,音调不变,响度越来越小

20、关于甲、乙、丙三个正在振动的物体,下列说法正确的是 ( )

甲:手臂以每秒2次的频率上下挥动 乙:蝙蝠发出频率为1×105赫兹的振动

丙:被小锤敲击的频率为256赫兹的音叉

A.甲、乙、丙都是声源,人耳都能听到它们发出的声音

B.丙是声源,人耳能听到它发出的声音;甲、乙都不是声源,人耳听不到

C.甲、乙、丙都是声源,人耳只能听到丙发出的声音

D.甲、乙、丙都不是声源,人耳听不到它们发出的声音

二、简答题(每个空格2分,本大题共23个空格,共46分)

21、声音是以_________的形式向四周传播的。

22、如图所示,把一敲响的音叉与一悬挂的泡沫小球接触时。 发现小球被_________这个现象说明音叉在_________,大量实验表明,一切发声的物体都在____________。

23、古诗“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知

多少。”中的鸟声、风声分别是__________体、__________

体的振动发生的。

24、说出下列现象或事例运用什么感觉。

⑴瞎子摸象 ⑵婴儿闭着眼睛也能找到乳头

⑶今天气温适中 ⑷吃杨梅觉得很酸

25、古诗《小儿垂钓》中有“路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”.钓鱼的小儿面对路人的询问,只是招招手却默不作声,这是因为他知道声音不仅能在空气中传播,还能在 中传播.

26、1912年,英国新造巨型邮轮“泰坦尼克号”在大西洋的航线上首航时与流动的冰山相撞沉没,有1500多人遇难。现代轮船利用 来发现冰山,避免与冰山相撞。来自患者的声音通过橡皮管传送到医生的耳朵,这样可以提高声音的 。

27、当调节收音机的电位器,使其音量增大时,发现扬声器的纸盆的振动幅度也加大.

⑴这表明声音的响度与声源的什么有关?

⑵当你逐渐远离收音机时,听到的声音有什么感觉? 。这又表

明声音的响度是否还与什么因素有关系? 。

28、右图表示人耳和脑的联系示意图,请据图分析回答。

⑴看电视文艺节目时,你能听到演员优美动听的歌声。

那么,图中接受声波信息的感受器位于 内;

听觉产生的部位是 。(填数字代号)

⑵如果某人标号④所示部分受损,则 (能,不

能)产生听觉。

⑶乘坐飞机时,乘务员往往要求乘客在飞机降落中咀

嚼食物,其目的是为了使 (填数字)张开,

保持鼓膜内外的气压平衡。

29、下列各项有关控制噪声的具体措施中,属于控制噪声声源的是 ;属于阻挡噪声传播的措施是 ;属于防止噪声进入人耳的措施是 。

①城市禁鸣喇叭;②纺织女工带上耳塞;③城市高架路上安装隔音屏;④在高噪声车间内安放吸声材料;⑤将飞机场建在远离居民点的城郊;⑥驾驶战斗机的飞行员带上头盔;⑦点燃爆竹导火线后,边撤离边捂住耳朵。

三、实验探究题(每空格3分,本大题共8个空格,共24分)

30、在学习吉他的演奏过程中,小明发现琴弦发出声音的音调高低是受各种因素影响的,他决定对此进行研究,经过和同学们讨论,提出以下猜想:

猜想1:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的横截面积有关

猜想2:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的长短有关

猜想3:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的材料有关

为了验证上述猜想是否正确,他们找到了下表所列的9种规格的琴弦,因为音调的高低取决于声源振动的频率,于是借来了一个能够测量振动频率的仪器进行实验。

(1)为了验证猜想1,应选用编号为 等三根琴弦进行实验;

为了验证猜想2,应选用编号为 等三根琴弦进行实验。

表中有的材料的规格还没有填全,为了验证猜想3,必须知道该项内容:请在表中

编号G处填上所缺数据。

编号 材料 长度(cm) 横截面积(mm2) 编号 材料 长度(cm) 横截面积(mm2)

A 铜 60 0.76 F 铜 80 1.02

B 铜 60 0.89 G 铁

C 铜 60 1.02 H 纤维 100 1.02

D 铜 80 0.76 I 尼龙 100 1.02

E 铜 100 0.76

(2)随着实验的进行,小明又觉得琴弦音调的高低与琴弦的松紧程度有关,为了验证这一猜想,必须进行的操作是: 。

材料 衣服 锡箔纸 泡沫

距离 较长 长 短

响度 较响 较响 弱

31、小明想比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,除了待检测的材料外,可利用的器材还有:音叉、机械闹钟、鞋盒。在本实验中适合作声源的是 ;小明将声源放入鞋盒内,在其四周塞满待测材料。他设想了两种实验方案,你认为最佳的是_________。

A、让人站在距鞋盒一定距离处,比较所听见声音的响度。

B、让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离。

通过实验得到的现象如表格所示,则待测材料隔声性能由好到差的顺序为___________ 。

四、分析计算题(第32题6分,第33题4分)

32、向海底发出的超声波经2.8秒收到回声,海水的传声速度是1500米每秒,该处海的深度是多少千米?海水与空气相比,谁传播声音的速度大?

33、阅读音阶的频率表,回答有关问题:

C调 1do 2re 3mi 4fa 5sol 6la 7si

频率(赫) 256 288 320 341 384 426 480

试计算我们练习唱C调的5(sol)持续3秒钟声带共振动多少次?

参考答案:第1章(1-3节)

1、A 2、D 3、A 4、C 5、D 6、D 7、D 8、D 9、C 10、C 11、A 12、C 13、D 14、D 15、D 16、B 17、A 18、D 19、A 20、C 21、波 22、弹开 振动 振动23、固 气 24、(1)触觉(2)嗅觉(3)热觉 (4)味觉 25、水26、回声 响度27、(1)振幅 (2)声音的响度减小 距声源的距离 28、(1)⑤①(2)不能(3)⑥ 29、①⑤ ③④ ②⑥⑦ 30、(1)ABC ADE 100 1.02 2)使用同一根琴弦进行演奏,改变琴弦的松紧程度,然后比较发声的音调的高低。31、机械闹钟 B 泡沫衣服锡箔纸 32、2.1 33、1152

A

B

C

D

(第14题)

(第22题)

(第28题)

单元测试卷(1-3节)

班级: 姓名: 成绩:

一、选择题(每小题有且只有一个正确答案,本题共20小题,每小题2分共40分。)

1、新年联欢会上,小王在演出前调节二胡弦的松紧程度,他是在调( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.振幅

2、俗话说“十指连心”。这是因为( )

A.手指皮肤特别薄 B.手指皮肤中有丰富的运动神经末梢

C.手指皮肤毛细血管丰富 D.手指皮肤中有丰富的感觉神经末梢

3、手偶然接触到针尖,便立即缩回,并会产生痛觉,产生痛觉的部位在( )

A.大脑皮层 B.脑干 C.脊髓 D.皮肤

4、某人坐汽车会晕车,主要原因是 ( )

A.汽油味太重 B.车速过快 C.内耳前庭及半规管过敏 D.汽车的震动

5、当你闭上眼,嗅柠檬同时吃苹果,会产生( )

A.苹果味 B.柠檬味 C.无味 D.苹果与柠檬混合的味道

6、“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”,这是南宋诗人陆游《村居书喜》中的两句诗,诗中“花气袭人”和“鹊声穿树”描述了诗人的感觉正确的是( )

A.听觉和视觉 B.嗅觉和视觉 C.触觉和味觉 D.嗅觉和听觉

7、对酸味最敏感的区域划分正确的是( )

8、著名作家海伦·凯勒失去了听觉和视觉,但她通过“阅读”盲文学习了大量的知识,她获取信息的主要手段是( )

A.味觉 B.嗅觉 C.心灵感应 D.触觉

9、用手掌托在耳郭后边,会感到前方传来的声音变大,这说明耳郭能够

A.产生声波 B.传递声波 C.收集声波 D.感受声波

10、古代士兵为了能及早听到夜袭敌人的马蹄声,常常是睡在地上并把耳朵贴在地面上听,以下解释错误的是( )

A.马蹄踏在地面上,使土地振动 B.马蹄声可以沿地面传播

C.马蹄声在空气中不能传播 D.声音在土地中传播比在空气中快

11、某人失聪(没有听觉能力)后,经检查医生认为耳的结构没有损伤。那么发病的可能部位是( )

A.听神经和听觉中枢 B.鼓膜 C.听小骨 D.耳蜗

12、CCTV青年歌手大奖赛,有一道辨听题:“先听音乐,后判断该音乐是哪一种乐器演奏的。”这主要考查歌手对乐器的鉴别能力,依据是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.声速

13、组成中耳的结构有( )

A.耳廓和外耳道 B.前庭、耳蜗和半规管

C.耳廓和耳蜗 D.鼓膜、鼓室和听小骨

14、将一只闹钟放进密封的玻璃罩中,然后往外抽气,以后听不到铃声,

这一事实说明了( )

A.振动的物体会发出声音 B.玻璃是良好的声音屏障

C.声音遇到障碍物会反射回去 D.声音传播要依赖于物质

15、控制噪音是城市环保的重要措施,下列措施不能减小噪音的是( )

A.机动车辆在市区禁止鸣笛 B.城市道路旁装隔音板

C.汽车排气管上安装消声器 D.控制汽车尾气的排放指标

16、声音是一种常见的现象,与我们的生活密切相关以下有关声音的说法

错误的是( )

A.人能够听到20HZ—20000HZ的声音

B.有些高科技产品,不振动也可以发出声音

C.雷声的响度比人声的响度大得多

D.声音传播的速度在液体中比在空气中快

17、在敲击大古钟时,有同学发现,对大钟停止撞击后,大钟余音未止,关于产生此现象的原因描述正确的是( )

A.钟停止振动,空气还在振动 B.钟的回声

C.大钟还在振动 D.人对听到的声音停留时间在延长

18、星期天,小林随着爸爸到郊外鱼塘中钓鱼,小林非常兴奋,大声地叫喊。刚要上钩的鱼都被叫声吓跑了,这说明 ( )

A.只有空气能传播声音 B.声音在任何条件下都能传播

C.水不能传播声音 D.空气和水都能传播声音

19、向保温瓶里灌开水的过程中,听声音就能判断瓶里水位的高低,这是因为 ( )

A、随着水位上升,音调逐渐变高 B、随着水位上升,音调逐渐变低

C、灌水过程中,音调不变,响度越来越大

D、灌水过程中,音调不变,响度越来越小

20、关于甲、乙、丙三个正在振动的物体,下列说法正确的是 ( )

甲:手臂以每秒2次的频率上下挥动 乙:蝙蝠发出频率为1×105赫兹的振动

丙:被小锤敲击的频率为256赫兹的音叉

A.甲、乙、丙都是声源,人耳都能听到它们发出的声音

B.丙是声源,人耳能听到它发出的声音;甲、乙都不是声源,人耳听不到

C.甲、乙、丙都是声源,人耳只能听到丙发出的声音

D.甲、乙、丙都不是声源,人耳听不到它们发出的声音

二、简答题(每个空格2分,本大题共23个空格,共46分)

21、声音是以_________的形式向四周传播的。

22、如图所示,把一敲响的音叉与一悬挂的泡沫小球接触时。 发现小球被_________这个现象说明音叉在_________,大量实验表明,一切发声的物体都在____________。

23、古诗“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知

多少。”中的鸟声、风声分别是__________体、__________

体的振动发生的。

24、说出下列现象或事例运用什么感觉。

⑴瞎子摸象 ⑵婴儿闭着眼睛也能找到乳头

⑶今天气温适中 ⑷吃杨梅觉得很酸

25、古诗《小儿垂钓》中有“路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”.钓鱼的小儿面对路人的询问,只是招招手却默不作声,这是因为他知道声音不仅能在空气中传播,还能在 中传播.

26、1912年,英国新造巨型邮轮“泰坦尼克号”在大西洋的航线上首航时与流动的冰山相撞沉没,有1500多人遇难。现代轮船利用 来发现冰山,避免与冰山相撞。来自患者的声音通过橡皮管传送到医生的耳朵,这样可以提高声音的 。

27、当调节收音机的电位器,使其音量增大时,发现扬声器的纸盆的振动幅度也加大.

⑴这表明声音的响度与声源的什么有关?

⑵当你逐渐远离收音机时,听到的声音有什么感觉? 。这又表

明声音的响度是否还与什么因素有关系? 。

28、右图表示人耳和脑的联系示意图,请据图分析回答。

⑴看电视文艺节目时,你能听到演员优美动听的歌声。

那么,图中接受声波信息的感受器位于 内;

听觉产生的部位是 。(填数字代号)

⑵如果某人标号④所示部分受损,则 (能,不

能)产生听觉。

⑶乘坐飞机时,乘务员往往要求乘客在飞机降落中咀

嚼食物,其目的是为了使 (填数字)张开,

保持鼓膜内外的气压平衡。

29、下列各项有关控制噪声的具体措施中,属于控制噪声声源的是 ;属于阻挡噪声传播的措施是 ;属于防止噪声进入人耳的措施是 。

①城市禁鸣喇叭;②纺织女工带上耳塞;③城市高架路上安装隔音屏;④在高噪声车间内安放吸声材料;⑤将飞机场建在远离居民点的城郊;⑥驾驶战斗机的飞行员带上头盔;⑦点燃爆竹导火线后,边撤离边捂住耳朵。

三、实验探究题(每空格3分,本大题共8个空格,共24分)

30、在学习吉他的演奏过程中,小明发现琴弦发出声音的音调高低是受各种因素影响的,他决定对此进行研究,经过和同学们讨论,提出以下猜想:

猜想1:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的横截面积有关

猜想2:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的长短有关

猜想3:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的材料有关

为了验证上述猜想是否正确,他们找到了下表所列的9种规格的琴弦,因为音调的高低取决于声源振动的频率,于是借来了一个能够测量振动频率的仪器进行实验。

(1)为了验证猜想1,应选用编号为 等三根琴弦进行实验;

为了验证猜想2,应选用编号为 等三根琴弦进行实验。

表中有的材料的规格还没有填全,为了验证猜想3,必须知道该项内容:请在表中

编号G处填上所缺数据。

编号 材料 长度(cm) 横截面积(mm2) 编号 材料 长度(cm) 横截面积(mm2)

A 铜 60 0.76 F 铜 80 1.02

B 铜 60 0.89 G 铁

C 铜 60 1.02 H 纤维 100 1.02

D 铜 80 0.76 I 尼龙 100 1.02

E 铜 100 0.76

(2)随着实验的进行,小明又觉得琴弦音调的高低与琴弦的松紧程度有关,为了验证这一猜想,必须进行的操作是: 。

材料 衣服 锡箔纸 泡沫

距离 较长 长 短

响度 较响 较响 弱

31、小明想比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,除了待检测的材料外,可利用的器材还有:音叉、机械闹钟、鞋盒。在本实验中适合作声源的是 ;小明将声源放入鞋盒内,在其四周塞满待测材料。他设想了两种实验方案,你认为最佳的是_________。

A、让人站在距鞋盒一定距离处,比较所听见声音的响度。

B、让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离。

通过实验得到的现象如表格所示,则待测材料隔声性能由好到差的顺序为___________ 。

四、分析计算题(第32题6分,第33题4分)

32、向海底发出的超声波经2.8秒收到回声,海水的传声速度是1500米每秒,该处海的深度是多少千米?海水与空气相比,谁传播声音的速度大?

33、阅读音阶的频率表,回答有关问题:

C调 1do 2re 3mi 4fa 5sol 6la 7si

频率(赫) 256 288 320 341 384 426 480

试计算我们练习唱C调的5(sol)持续3秒钟声带共振动多少次?

参考答案:第1章(1-3节)

1、A 2、D 3、A 4、C 5、D 6、D 7、D 8、D 9、C 10、C 11、A 12、C 13、D 14、D 15、D 16、B 17、A 18、D 19、A 20、C 21、波 22、弹开 振动 振动23、固 气 24、(1)触觉(2)嗅觉(3)热觉 (4)味觉 25、水26、回声 响度27、(1)振幅 (2)声音的响度减小 距声源的距离 28、(1)⑤①(2)不能(3)⑥ 29、①⑤ ③④ ②⑥⑦ 30、(1)ABC ADE 100 1.02 2)使用同一根琴弦进行演奏,改变琴弦的松紧程度,然后比较发声的音调的高低。31、机械闹钟 B 泡沫衣服锡箔纸 32、2.1 33、1152

A

B

C

D

(第14题)

(第22题)

(第28题)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空