第一章 对环境的察觉知识提要(浙江省台州市)

文档属性

| 名称 | 第一章 对环境的察觉知识提要(浙江省台州市) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 533.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2009-03-24 17:31:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级科学第一章复习提纲

第一节:感觉世界

1、人的感受器有:视觉感受器、听觉感受器、嗅觉感受器、味觉感受器、痛觉感受器、触觉感受器、冷觉和热觉感受器。

2、人的感觉器官有:眼、耳朵、鼻、舌、皮肤等;不同的感觉器官中有不同的感受器。

3、人类有五种基本感觉:视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤的感觉(触觉、痛觉、冷觉、热觉,其中冷觉和热觉又可统称为冷热觉;皮肤的各种感觉都具有警示和保护作用, 痛觉的作用最大).

4、对热觉最敏感的部位是手背,对触觉最敏感的部位是指尖。

5、嗅觉的形成:气味→嗅觉神经末梢(接收刺激)→嗅觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成嗅觉)

嗅觉的特点:①长时间处于某种味道的环境中,会因为大脑的嗅觉中枢适应(疲劳)而闻不出这种味道;②嗅觉敏感的程度因年龄,动物种类和气味种类等的不同而不同。

6、舌头表面的每个味蕾上都有味觉细胞和味觉神经。

味觉的形成:食物→口腔(食物中的化学物质溶于唾液)→味觉细胞(接受刺激)→味觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成味觉)。

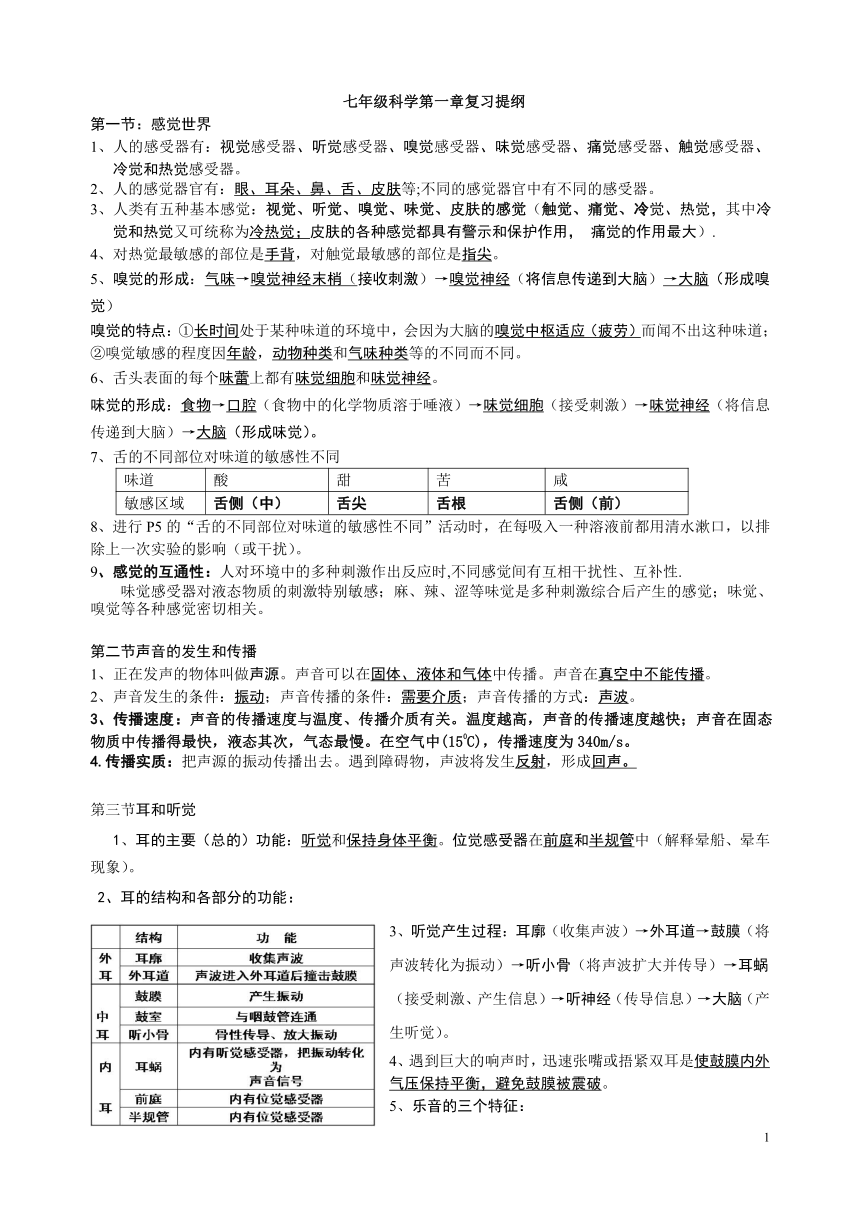

7、舌的不同部位对味道的敏感性不同

味道 酸 甜 苦 咸

敏感区域 舌侧(中) 舌尖 舌根 舌侧(前)

8、进行P5的“舌的不同部位对味道的敏感性不同”活动时,在每吸入一种溶液前都用清水漱口,以排除上一次实验的影响(或干扰)。

9、感觉的互通性:人对环境中的多种刺激作出反应时,不同感觉间有互相干扰性、互补性.

味觉感受器对液态物质的刺激特别敏感;麻、辣、涩等味觉是多种刺激综合后产生的感觉;味觉、嗅觉等各种感觉密切相关。

第二节声音的发生和传播

1、正在发声的物体叫做声源。声音可以在固体、液体和气体中传播。声音在真空中不能传播。

2、声音发生的条件:振动;声音传播的条件:需要介质;声音传播的方式:声波。

3、传播速度:声音的传播速度与温度、传播介质有关。温度越高,声音的传播速度越快;声音在固态物质中传播得最快,液态其次,气态最慢。在空气中(150C),传播速度为340m/s。

4.传播实质:把声源的振动传播出去。遇到障碍物,声波将发生反射,形成回声。

第3节耳和听觉

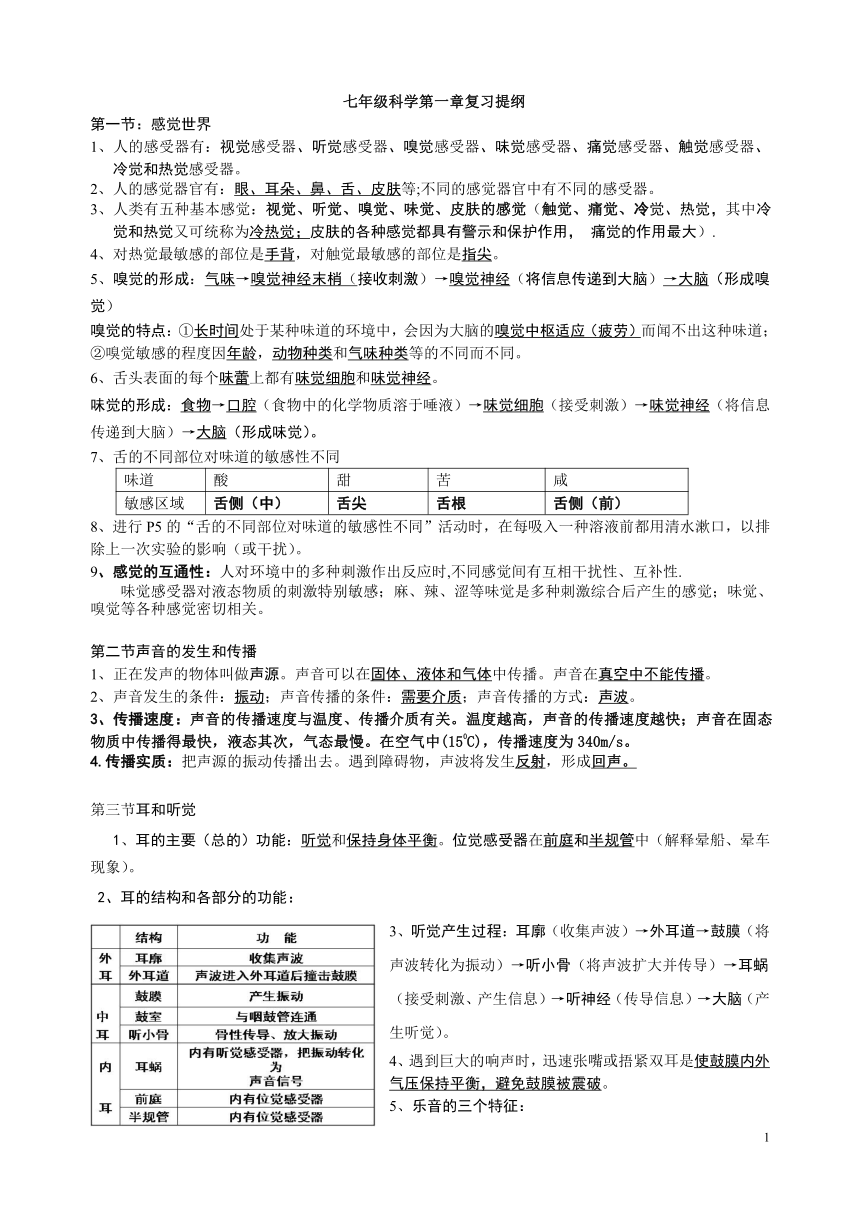

1、耳的主要(总的)功能:听觉和保持身体平衡。位觉感受器在前庭和半规管中(解释晕船、晕车现象)。

2、耳的结构和各部分的功能:

3、听觉产生过程:耳廓(收集声波)→外耳道→鼓膜(将声波转化为振动)→听小骨(将声波扩大并传导)→耳蜗(接受刺激、产生信息)→听神经(传导信息)→大脑(产生听觉)。

4、遇到巨大的响声时,迅速张嘴或捂紧双耳是使鼓膜内外气压保持平衡,避免鼓膜被震破。

5、乐音的三个特征:

音调--声音的高低(频率越大,音调越高)

响度--声音的强弱(振动幅度越大、离声源越近,响度就越大)

音色:是人们对声音质的感觉。(与发声体的性质、形状、发声方法有关)

6、物体在1秒内振动的次数叫频率,单位是赫兹(Hz)。人的发声频率大约在65赫兹到1100赫兹之间;听觉频率大约在20赫兹到20000赫兹之间。高于20000赫兹的声波叫做超声波,低于20赫兹的声波叫做次声波。

7. 噪声。

狭义上讲凡无规则的、杂乱无章的振动所发出的声音,均属于噪声;从声波对人的干扰讲,凡是环境中不需要的声音都可判定为噪声。

预防噪声:控制噪声声源、减弱噪声传播、防止噪声进入耳朵。

8.听觉的减弱与丧失:人的听觉与人的年龄有关,年龄越大,听觉能力越弱,直到丧失。

鼓膜、听小骨受到损伤或发生障碍会造成传导性耳聋;耳蜗、听觉中枢和与听觉有关的神经损伤会造成神经性耳聋。

第四节光和颜色

1、正在发光的物体叫做光源。如太阳、燃烧着的蜡烛、开着的电视的屏幕、萤火虫等。

2、光的传播特点:光的传播不需要介质;光在同一种均匀物质中是沿直线传播的(①小孔成像②影子的形成③月食、日食④步枪瞄准、列队排整齐)。光在真空中传播的速度最快(3×108m/s),空气中次之。光年是长度单位。1光年=3×108米/秒×365×24×3600秒=9.4608×1015米。

3、光的色散:白光经三棱镜折射后,彩色光带中颜色的顺序:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。其中紫色光的折射角最大,红光最小。所以白光是复色光,由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等多种单色光混合而成。

4、看不见的光:①红外线的应用:红外测温仪、红外夜视仪、红外遥感、红外摄像仪、红外望远镜。

②紫外线的应用:荧光效应、杀菌、消毒。

5、物体颜色:

a) 透明的物体的颜色由透过它的色光颜色决定(其他色光被吸收)

b) 不透明的物体颜色由它反射的色光颜色决定(其他色光被吸收)

注意:白色物体反射所有照射在它表面的光,黑色物体则能吸收所有照射在它表面的光。

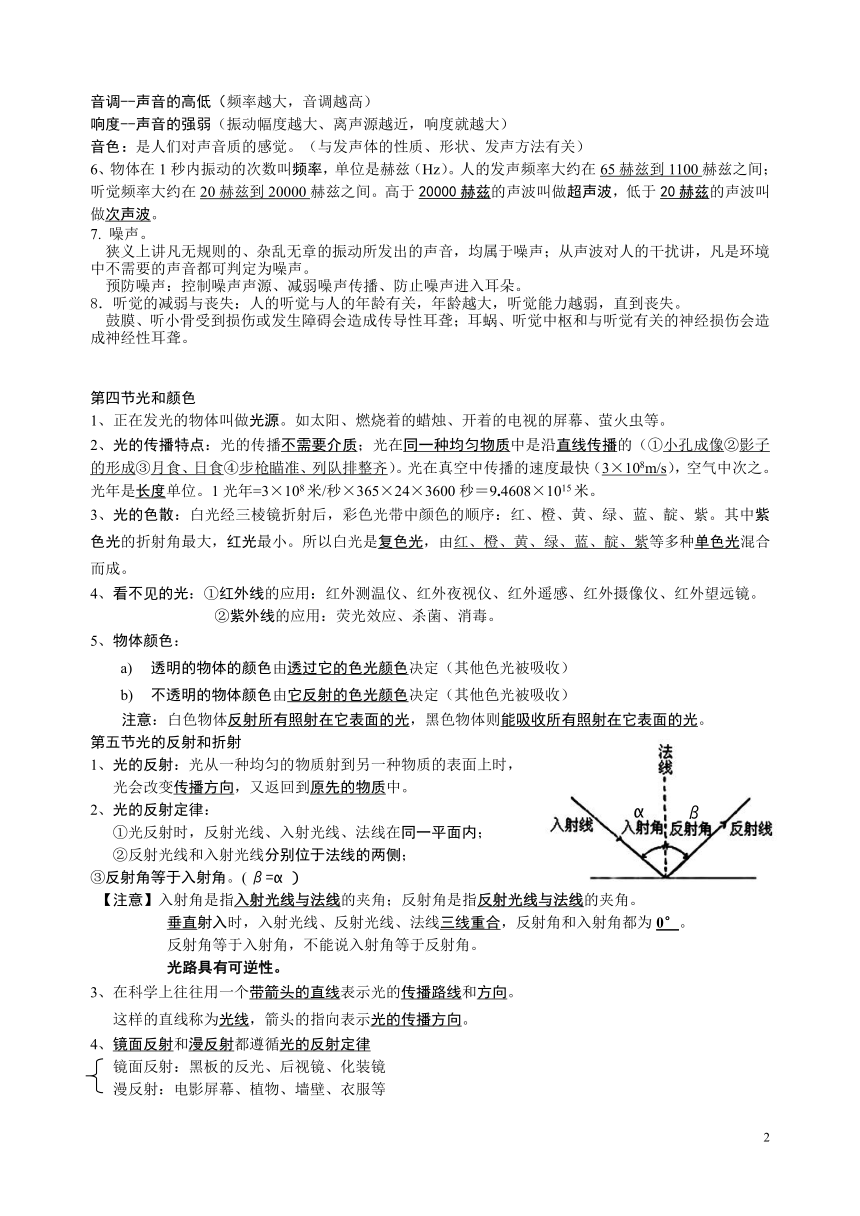

第五节光的反射和折射

1、光的反射:光从一种均匀的物质射到另一种物质的表面上时,

光会改变传播方向,又返回到原先的物质中。

2、光的反射定律:

①光反射时,反射光线、入射光线、法线在同一平面内;

②反射光线和入射光线分别位于法线的两侧;

③反射角等于入射角。( β=α )

【注意】入射角是指入射光线与法线的夹角;反射角是指反射光线与法线的夹角。

垂直射入时,入射光线、反射光线、法线三线重合,反射角和入射角都为0°。

反射角等于入射角,不能说入射角等于反射角。

光路具有可逆性。

3、在科学上往往用一个带箭头的直线表示光的传播路线和方向。

这样的直线称为光线,箭头的指向表示光的传播方向。

4、镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律

镜面反射:黑板的反光、后视镜、化装镜

漫反射:电影屏幕、植物、墙壁、衣服等

5、平面镜成像的特点: 所成的像是虚像,

(光的反射现象) 像和物离镜面的距离相等,

像与物体的大小相等,

像与物的连线和镜面垂直。

像和物体以镜面对称

【注意】平面镜中所成像的大小只和物体本身大小有关,和距离没有关系

蜡烛发出的光经镜面反射进入眼中,感觉反射的光线好像是从虚像的位置发射出来的。

凸面镜 凹面镜

6、凸面镜:对光线有发散作用(如:汽车观后镜)。凹面镜:对光线有会聚作用(如:太阳灶)。

7、光的折射:光从一种透明物质斜射入另一种透明物质时,光的传播方向会发生改变。

(注意:当光垂直入射到界面时,传播方向不变)

8、光的折射定律:

①光折射时,折射光线、入射光线、法线在同一平面内;

②折射光线和入射光线分别位于法线的两侧。

③光从空气斜射入水或其他透明物质时,折射角小于入射角;

(γ < α)

④当光从其他透明物质斜射入空气时,折射角大于入射角。

(γ > α)

【注意】①折射角是指折射光线与法线的夹角。

②垂直射入界面时,入射光线、折射光线、

法线三线重合,折射角和入射角都为0°。

③光发生折射时,光路也具有可逆性。

④在界面上发生折射的同时也发生了反射。

8、从河岸上看水中的物体觉得浅,从水中看河岸上的树觉的高。

第六节眼和视觉

1、 凸透镜:中间厚,边缘薄,有会聚光线的作用。(凹面镜也有会聚光线的作用)

2、凹透镜:中间薄,边缘厚,有发散光线的作用。(凸面镜也有发散光线的作用)

3、有关凸透镜成像的几个概念:

●焦点F:凸透镜能将太阳光(平行光)会聚成一点,这点叫做焦点。

●焦距f:焦点到凸透镜中心的距离。(凸透镜有一对实焦点,而凹透镜有一对虚焦点)

●物距u:透镜到物体的距离。

●像距v:透镜到像的距离.

4、凸透镜成像规律(P30)

① ② ③

④ ⑤

V 表示像距的绝对值.

5、球与折光系统:

结构 功能

眼 睑 随时闭合,保护眼睛

附 睫毛 遮挡雨水、灰尘

属结构 泪腺、鼻泪管 分泌泪液,润滑,除尘杀菌;与鼻子相通

眼肌 使眼球灵活转动

外 角膜 和房水、晶状体、玻璃体一起形成折光系统

膜 巩膜 坚韧外壳,保护眼球

眼 眼球 由 虹膜 中央是瞳孔,可根据光线强弱调节瞳孔的大小

壁 膜 睫状体 睫状肌调节晶状体的曲度,改变眼球的焦距

球 脉络膜 给眼球提供营养

内膜 视网膜 上有感光细胞,接受光刺激,产生兴奋

内容物 房水、晶状体、玻璃体 和角膜一起形成折光系统

眼球由眼球壁(包括角膜、巩膜、视网膜等)及其内容物(包括晶状体和玻璃体等)组成。

眼的折光系统由角膜、房水、晶状体、玻璃体组成。

视觉的形成:物体射出的光线经折光系统的折射,在视网膜上形成物像(倒立缩小的实像),经视神经传入大脑,形成视觉。

6、虹膜的作用:调节瞳孔的大小,可以控制进入眼球内的光线的强弱。

7、近视和远视的原因及矫正(图见P33-34)

近视眼形成的原因:晶状体曲度过大或眼球前后径过长使物像落在视网膜的前方。

远视眼形成的原因:晶状体曲度过小或眼球前后径过短使物像落在视网膜的后方.

8.色盲:人类不能辨别颜色的现象,它是由先天遗传决定的。

根据不能辨别的颜色种类,色盲可以分为红色盲、红绿色盲、黄蓝色盲和全色盲。

盲点是视神经在视网膜上穿过的地方,无感光细胞.

人的盲点位于眼中间的近鼻侧。

9.保护眼睛:近视大多数是因为长期用眼不科学造成的。青少年正处于身体的发育期,应该养成正确的用眼习惯。

第七节信息的获取和利用

1、信息反映的是事物的状态、特性的变化。

2、获取、处理信息的途径:

外界事物 → 感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器

3、用于获取、传递、处理和利用信息的技术称为信息技术。

4、电磁波是信息传递的重要载体。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。光也是一种电磁波。紫外线可以杀菌消毒,还能是荧光物质发光,用来鉴别纸币真伪;X射线在医学上可以诊断疾病;γ射线可以杀死肿瘤细胞。

5、不论是嗅觉、味觉、视觉、听觉,它们形成的部位都在大脑。

β

α

α

γ

γ

α

α

β

γ

空气

水

近视及矫正

远视及矫正

1

第一节:感觉世界

1、人的感受器有:视觉感受器、听觉感受器、嗅觉感受器、味觉感受器、痛觉感受器、触觉感受器、冷觉和热觉感受器。

2、人的感觉器官有:眼、耳朵、鼻、舌、皮肤等;不同的感觉器官中有不同的感受器。

3、人类有五种基本感觉:视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤的感觉(触觉、痛觉、冷觉、热觉,其中冷觉和热觉又可统称为冷热觉;皮肤的各种感觉都具有警示和保护作用, 痛觉的作用最大).

4、对热觉最敏感的部位是手背,对触觉最敏感的部位是指尖。

5、嗅觉的形成:气味→嗅觉神经末梢(接收刺激)→嗅觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成嗅觉)

嗅觉的特点:①长时间处于某种味道的环境中,会因为大脑的嗅觉中枢适应(疲劳)而闻不出这种味道;②嗅觉敏感的程度因年龄,动物种类和气味种类等的不同而不同。

6、舌头表面的每个味蕾上都有味觉细胞和味觉神经。

味觉的形成:食物→口腔(食物中的化学物质溶于唾液)→味觉细胞(接受刺激)→味觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成味觉)。

7、舌的不同部位对味道的敏感性不同

味道 酸 甜 苦 咸

敏感区域 舌侧(中) 舌尖 舌根 舌侧(前)

8、进行P5的“舌的不同部位对味道的敏感性不同”活动时,在每吸入一种溶液前都用清水漱口,以排除上一次实验的影响(或干扰)。

9、感觉的互通性:人对环境中的多种刺激作出反应时,不同感觉间有互相干扰性、互补性.

味觉感受器对液态物质的刺激特别敏感;麻、辣、涩等味觉是多种刺激综合后产生的感觉;味觉、嗅觉等各种感觉密切相关。

第二节声音的发生和传播

1、正在发声的物体叫做声源。声音可以在固体、液体和气体中传播。声音在真空中不能传播。

2、声音发生的条件:振动;声音传播的条件:需要介质;声音传播的方式:声波。

3、传播速度:声音的传播速度与温度、传播介质有关。温度越高,声音的传播速度越快;声音在固态物质中传播得最快,液态其次,气态最慢。在空气中(150C),传播速度为340m/s。

4.传播实质:把声源的振动传播出去。遇到障碍物,声波将发生反射,形成回声。

第3节耳和听觉

1、耳的主要(总的)功能:听觉和保持身体平衡。位觉感受器在前庭和半规管中(解释晕船、晕车现象)。

2、耳的结构和各部分的功能:

3、听觉产生过程:耳廓(收集声波)→外耳道→鼓膜(将声波转化为振动)→听小骨(将声波扩大并传导)→耳蜗(接受刺激、产生信息)→听神经(传导信息)→大脑(产生听觉)。

4、遇到巨大的响声时,迅速张嘴或捂紧双耳是使鼓膜内外气压保持平衡,避免鼓膜被震破。

5、乐音的三个特征:

音调--声音的高低(频率越大,音调越高)

响度--声音的强弱(振动幅度越大、离声源越近,响度就越大)

音色:是人们对声音质的感觉。(与发声体的性质、形状、发声方法有关)

6、物体在1秒内振动的次数叫频率,单位是赫兹(Hz)。人的发声频率大约在65赫兹到1100赫兹之间;听觉频率大约在20赫兹到20000赫兹之间。高于20000赫兹的声波叫做超声波,低于20赫兹的声波叫做次声波。

7. 噪声。

狭义上讲凡无规则的、杂乱无章的振动所发出的声音,均属于噪声;从声波对人的干扰讲,凡是环境中不需要的声音都可判定为噪声。

预防噪声:控制噪声声源、减弱噪声传播、防止噪声进入耳朵。

8.听觉的减弱与丧失:人的听觉与人的年龄有关,年龄越大,听觉能力越弱,直到丧失。

鼓膜、听小骨受到损伤或发生障碍会造成传导性耳聋;耳蜗、听觉中枢和与听觉有关的神经损伤会造成神经性耳聋。

第四节光和颜色

1、正在发光的物体叫做光源。如太阳、燃烧着的蜡烛、开着的电视的屏幕、萤火虫等。

2、光的传播特点:光的传播不需要介质;光在同一种均匀物质中是沿直线传播的(①小孔成像②影子的形成③月食、日食④步枪瞄准、列队排整齐)。光在真空中传播的速度最快(3×108m/s),空气中次之。光年是长度单位。1光年=3×108米/秒×365×24×3600秒=9.4608×1015米。

3、光的色散:白光经三棱镜折射后,彩色光带中颜色的顺序:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。其中紫色光的折射角最大,红光最小。所以白光是复色光,由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等多种单色光混合而成。

4、看不见的光:①红外线的应用:红外测温仪、红外夜视仪、红外遥感、红外摄像仪、红外望远镜。

②紫外线的应用:荧光效应、杀菌、消毒。

5、物体颜色:

a) 透明的物体的颜色由透过它的色光颜色决定(其他色光被吸收)

b) 不透明的物体颜色由它反射的色光颜色决定(其他色光被吸收)

注意:白色物体反射所有照射在它表面的光,黑色物体则能吸收所有照射在它表面的光。

第五节光的反射和折射

1、光的反射:光从一种均匀的物质射到另一种物质的表面上时,

光会改变传播方向,又返回到原先的物质中。

2、光的反射定律:

①光反射时,反射光线、入射光线、法线在同一平面内;

②反射光线和入射光线分别位于法线的两侧;

③反射角等于入射角。( β=α )

【注意】入射角是指入射光线与法线的夹角;反射角是指反射光线与法线的夹角。

垂直射入时,入射光线、反射光线、法线三线重合,反射角和入射角都为0°。

反射角等于入射角,不能说入射角等于反射角。

光路具有可逆性。

3、在科学上往往用一个带箭头的直线表示光的传播路线和方向。

这样的直线称为光线,箭头的指向表示光的传播方向。

4、镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律

镜面反射:黑板的反光、后视镜、化装镜

漫反射:电影屏幕、植物、墙壁、衣服等

5、平面镜成像的特点: 所成的像是虚像,

(光的反射现象) 像和物离镜面的距离相等,

像与物体的大小相等,

像与物的连线和镜面垂直。

像和物体以镜面对称

【注意】平面镜中所成像的大小只和物体本身大小有关,和距离没有关系

蜡烛发出的光经镜面反射进入眼中,感觉反射的光线好像是从虚像的位置发射出来的。

凸面镜 凹面镜

6、凸面镜:对光线有发散作用(如:汽车观后镜)。凹面镜:对光线有会聚作用(如:太阳灶)。

7、光的折射:光从一种透明物质斜射入另一种透明物质时,光的传播方向会发生改变。

(注意:当光垂直入射到界面时,传播方向不变)

8、光的折射定律:

①光折射时,折射光线、入射光线、法线在同一平面内;

②折射光线和入射光线分别位于法线的两侧。

③光从空气斜射入水或其他透明物质时,折射角小于入射角;

(γ < α)

④当光从其他透明物质斜射入空气时,折射角大于入射角。

(γ > α)

【注意】①折射角是指折射光线与法线的夹角。

②垂直射入界面时,入射光线、折射光线、

法线三线重合,折射角和入射角都为0°。

③光发生折射时,光路也具有可逆性。

④在界面上发生折射的同时也发生了反射。

8、从河岸上看水中的物体觉得浅,从水中看河岸上的树觉的高。

第六节眼和视觉

1、 凸透镜:中间厚,边缘薄,有会聚光线的作用。(凹面镜也有会聚光线的作用)

2、凹透镜:中间薄,边缘厚,有发散光线的作用。(凸面镜也有发散光线的作用)

3、有关凸透镜成像的几个概念:

●焦点F:凸透镜能将太阳光(平行光)会聚成一点,这点叫做焦点。

●焦距f:焦点到凸透镜中心的距离。(凸透镜有一对实焦点,而凹透镜有一对虚焦点)

●物距u:透镜到物体的距离。

●像距v:透镜到像的距离.

4、凸透镜成像规律(P30)

① ② ③

④ ⑤

V 表示像距的绝对值.

5、球与折光系统:

结构 功能

眼 睑 随时闭合,保护眼睛

附 睫毛 遮挡雨水、灰尘

属结构 泪腺、鼻泪管 分泌泪液,润滑,除尘杀菌;与鼻子相通

眼肌 使眼球灵活转动

外 角膜 和房水、晶状体、玻璃体一起形成折光系统

膜 巩膜 坚韧外壳,保护眼球

眼 眼球 由 虹膜 中央是瞳孔,可根据光线强弱调节瞳孔的大小

壁 膜 睫状体 睫状肌调节晶状体的曲度,改变眼球的焦距

球 脉络膜 给眼球提供营养

内膜 视网膜 上有感光细胞,接受光刺激,产生兴奋

内容物 房水、晶状体、玻璃体 和角膜一起形成折光系统

眼球由眼球壁(包括角膜、巩膜、视网膜等)及其内容物(包括晶状体和玻璃体等)组成。

眼的折光系统由角膜、房水、晶状体、玻璃体组成。

视觉的形成:物体射出的光线经折光系统的折射,在视网膜上形成物像(倒立缩小的实像),经视神经传入大脑,形成视觉。

6、虹膜的作用:调节瞳孔的大小,可以控制进入眼球内的光线的强弱。

7、近视和远视的原因及矫正(图见P33-34)

近视眼形成的原因:晶状体曲度过大或眼球前后径过长使物像落在视网膜的前方。

远视眼形成的原因:晶状体曲度过小或眼球前后径过短使物像落在视网膜的后方.

8.色盲:人类不能辨别颜色的现象,它是由先天遗传决定的。

根据不能辨别的颜色种类,色盲可以分为红色盲、红绿色盲、黄蓝色盲和全色盲。

盲点是视神经在视网膜上穿过的地方,无感光细胞.

人的盲点位于眼中间的近鼻侧。

9.保护眼睛:近视大多数是因为长期用眼不科学造成的。青少年正处于身体的发育期,应该养成正确的用眼习惯。

第七节信息的获取和利用

1、信息反映的是事物的状态、特性的变化。

2、获取、处理信息的途径:

外界事物 → 感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器

3、用于获取、传递、处理和利用信息的技术称为信息技术。

4、电磁波是信息传递的重要载体。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。光也是一种电磁波。紫外线可以杀菌消毒,还能是荧光物质发光,用来鉴别纸币真伪;X射线在医学上可以诊断疾病;γ射线可以杀死肿瘤细胞。

5、不论是嗅觉、味觉、视觉、听觉,它们形成的部位都在大脑。

β

α

α

γ

γ

α

α

β

γ

空气

水

近视及矫正

远视及矫正

1

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空