第三节 眼、凸透镜成像(浙江省宁波市海曙区)

文档属性

| 名称 | 第三节 眼、凸透镜成像(浙江省宁波市海曙区) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 238.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2009-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三节 眼 凸透镜成像

宁波东海实验学校 吴盼盼

一、教材分析

本课时从“为什么眼能看到物体”引入,让学生从观察眼睛,到将眼球的结构与照相机的结构进行比较,找到两者之间的共同点——关键部件“凸透镜”。活动侧重于让学生根据生活经验学会观察,学会比较,并激发学生探究“透镜成像”的学习动机。对各种透镜的外形、种类及平行光通过时特点,这些知识的学习也是从生活原物——眼睛引入。然后通过“用‘凸透镜’观察周围的景物”这一活动,使学生对透镜在日常生活中的应用及其成像形成丰富、具体、生动的感性认识,在活动中体现实验探究的乐趣和努力实践后成功的愉悦。为下一课时探究凸透镜成像特点和规律作充分的准备,同时培养学生的提出问题、发现问题、分析问题、动手探究等多方面能力。

二、教学目标

1、知识和技能

(1)了解眼睛的结构及其与照相机的相似之处;

(2)知道透镜的种类、特点和平行光通过时的光路图及特点;

(3)了解透镜在日常生活中的应用。

2、过程和方法

(1)通过对眼球和照相机的结构对比,学会观察和比较;

(2)对眼镜的观察、实验,发现、归纳透镜的种类、特点和平行光通过时的现象;

(3)用“凸透镜”观察周围景物的活动中,培养学生发现问题、提出问题。

3、情感态度与价值观

(1)通过观察比较找共同点,激发探究的动机;

(2)通过自制水滴透镜,体会成功的愉悦;

(3)培养对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的科学原理;

(4)初步建立将科学技术应用于实际的意识。

三、教学重点、难点

重点:透镜的种类和特点

难点:平行光通过时透镜的会聚和发散现象

四、教具准备

照相机实物及图片、眼球模型或图片、近视眼镜、老花眼镜、各种透镜、放大镜、有孔塑料片、滴管、玻璃杯、多媒体课件(PPT)

五、教学活动过程

1、 引入新课

(上课开始:展示与光有关的漂亮图片,过1秒钟,请大家把眼睛蒙住)

师:有什么感受?

生:一片黑暗,什么也看不见。

师:假如有一天人类失去了眼睛,那我们的生活将会怎样?

生:看不到美丽的景色;无法正常工作;一片混乱,车祸群起······

师:眼睛是多么的重要,它是我们感觉外部世界的重要通道,它让我们看到了世界上各种各样的物体。只要物体发出光或者有反射光进入我们的眼睛,就能被我们接收。为什么眼能够看到物体?

生:疑惑、思考。

2、 眼睛的奥秘

(1)活动一:观察眼睛

师:那就让我们互相观察一下眼睛吧。

学生活动:同桌间互相观察对方的眼睛。

师:你看到了什么?

生1:浅黑色的眼球、还有瞳孔。

生2:我知道眼睛外面包着一层角膜。

师:那么奥秘会在哪一部分?

生:眼球。

(2)活动二:眼球与照相机的结构比较

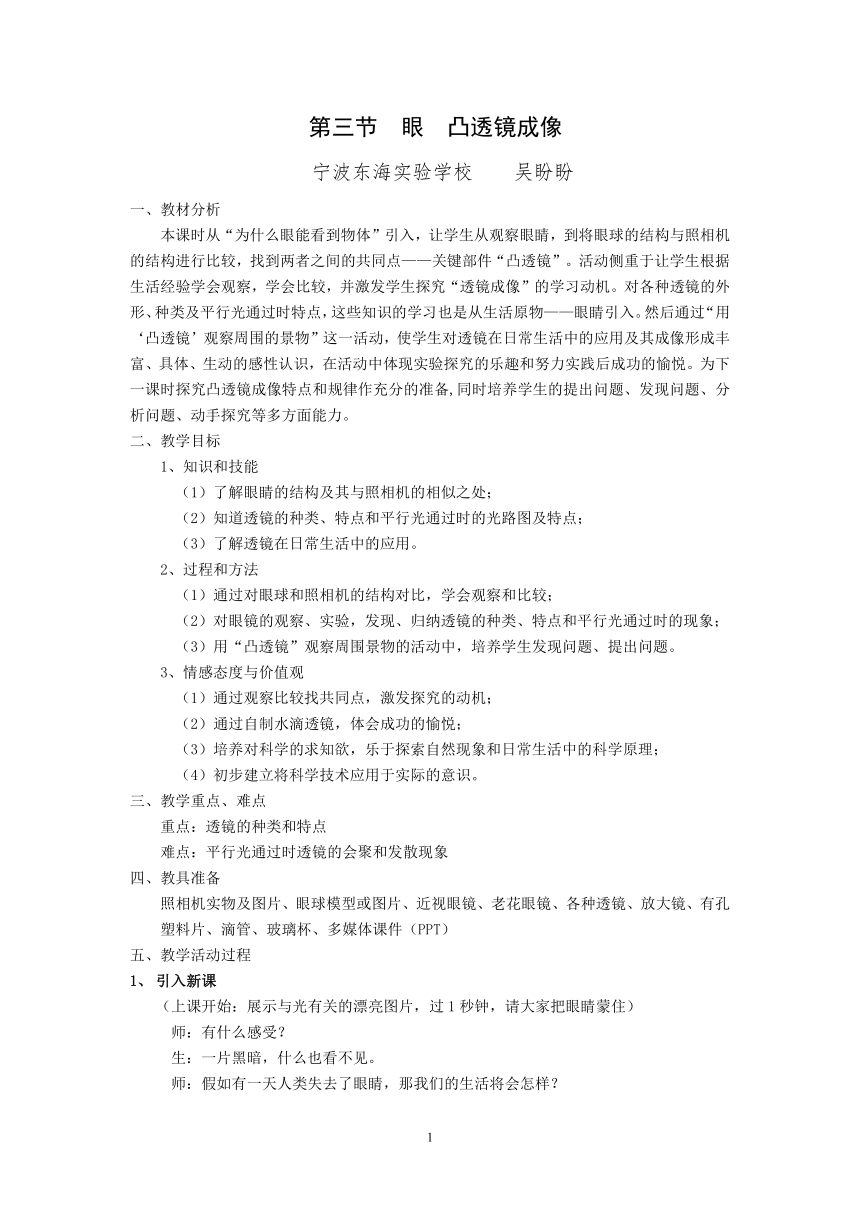

师:(展示眼球模型或图片)观察眼球的结构。

生:根据生活常识,认出主要结构:

瞳孔——光进入的门户;

晶状体——根据需要其厚度会进行调节;

视网膜——来自物体的光聚集在视网膜上,形成物体的象,而视网膜上成千上万的视神经细胞受到光的刺激,把信号传输给大脑,这样我们就看到了物体。

师:(展示照相机)认识它吗?

生:认识。

师:知道它的用途吗?

生:拍照。

师:很好,照相机能够记录物体的像,这与我们的眼睛有着相似的作用,那让我们来看看照相机的结构。

(让学生仔细观察照相机镜头的形状,使他们对照相机镜头有直观的印象)

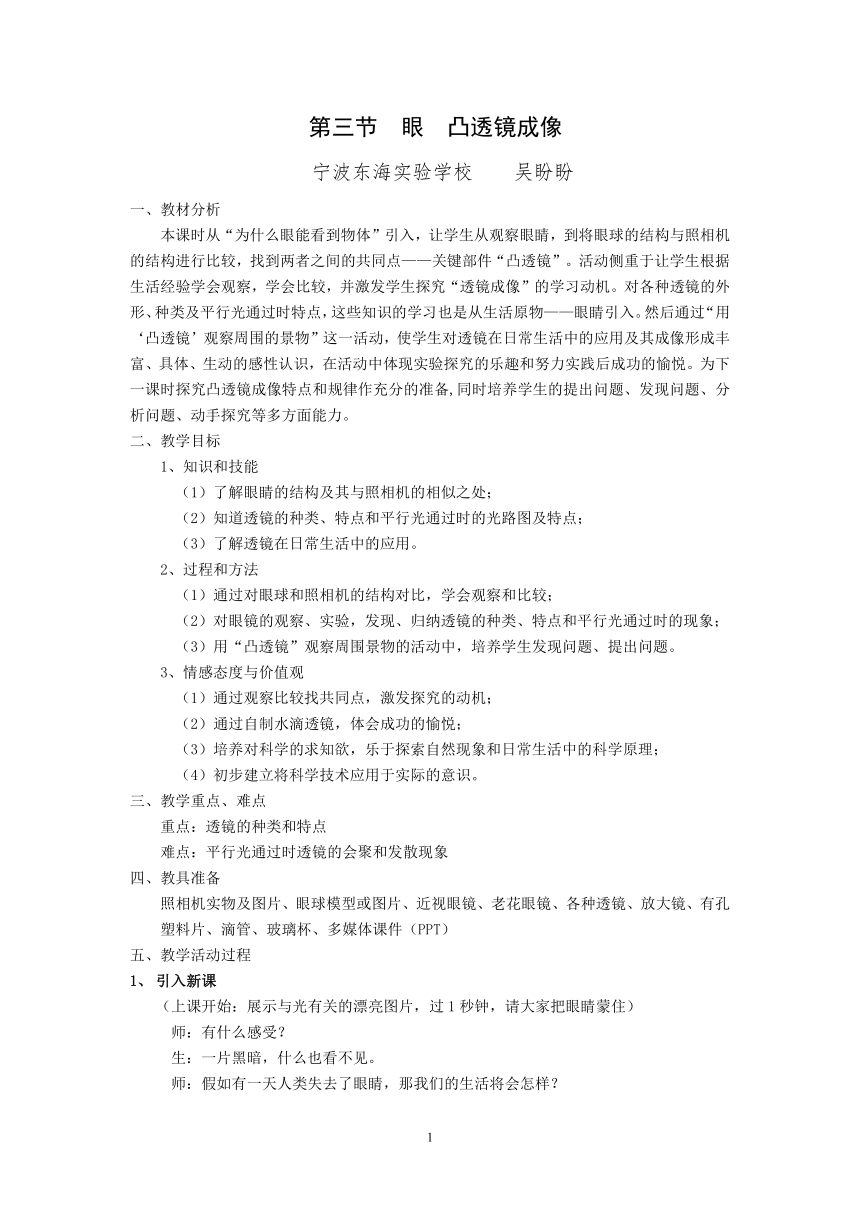

师:那让我们来个眼球与照相机的大比拼吧。

学生讨论、比较,小组汇报结果:

外形:整个眼球壳——球形暗箱;

结构:虹膜中央的瞳孔——照相机的光圈;

视网膜——底片或数码感光装置;

角膜和晶状体——照相机的镜头,晶状体——凸透镜

师:我们可以发现,照相机上有个关键部件——凸透镜,光线在凸透镜上会聚而成像;相对应的,我们的眼球也有个关键部件——晶状体,它有着凸透镜的功能。那么,这一神奇的部件,为什么能够成像呢?

3、透镜

(1)初步认识透镜

师:(拿下戴着的眼镜)我和很多同学一样都随身戴着两片透镜呢!

生:(会意的领悟和笑)自发地取下眼镜观察。

师:(顺势引导)你的眼镜片有什么特点?

生1:中央薄边缘厚。

生2:那是近视眼镜,我爷爷戴的眼镜老花眼镜中央厚边缘薄。

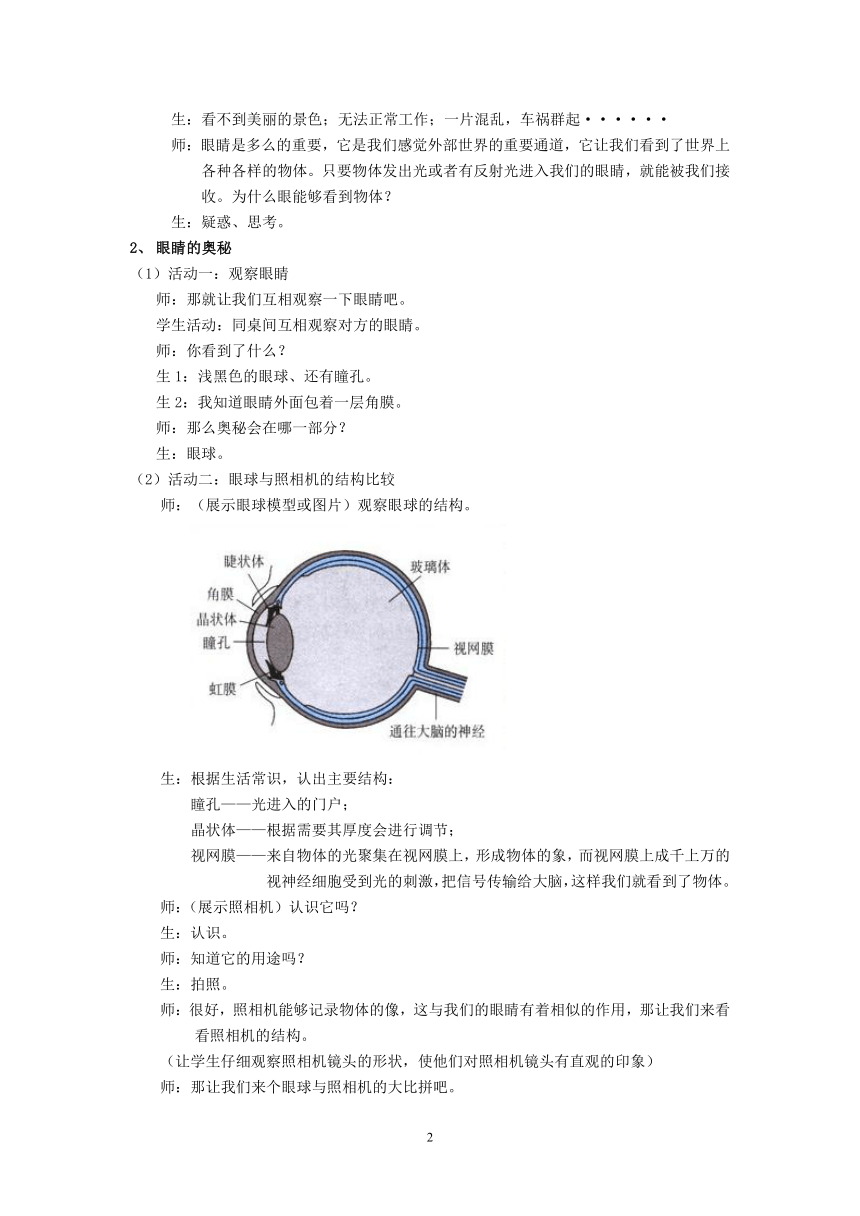

师:我们把中央薄边缘厚的透镜叫凹透镜;中央厚边缘薄的透镜叫凸透镜。

(展示几种透镜让学生分类)

生:(1)(3)(4)为凸透镜,(2)(5)(6)为凹透镜。

(2)进一步探究透镜

师:现在请打开你桌上的信封(装有两个透镜),注意透镜不能用手直接摸,要用干净的餐巾纸包着摸,仔细观察并拿起它们实验,你会有哪些发现?

生:(小组活动)有的用纸包着摸;有的用透镜观察书上的字;有的用透镜看远处的人;靠窗的同学让太阳光透过透镜照在课桌(或书本)上根据生活经验,凸透镜对光起起会聚作用,凹透镜对光起发散作用。

师:(2-3分钟后)你们有什么发现?

生1:一个透镜中央薄边缘厚是凹透镜;另一个透镜中央厚边缘薄的叫是凸透镜。

生2:把二个透镜分别近靠书本时,凸透镜把字放大了;凹透镜把字缩小了。

师:真的!其他同学观察到了吗?(引导没有观察到的学生观察)

生3:物体靠近凸透镜时,凸透镜会放大物体,但如果物体离凸透镜比较远时,凸透镜会使物体缩小并使物体颠倒。

师:很好。这个问题我们会在下一节课继续研究。

生4:我还利用阳光做了个实验,把二个透镜正对着太阳光时,凸透镜把太阳光会聚了;凹透镜把太阳光发散了。

师:非常会利用身边的实验资源!你能大家来演示一下吗?

(请学生丁给全班同学示范他的做法)

师:组织学生走出教室进行实验,并要求学生注意观察:

1、 你把太阳光会聚到最小时亮斑有多大?

2、 把太阳光会聚到手心中,形成小亮点时,手有什么感觉?(这个最小、最亮的点就 是焦点)

3、 同时用刻度尺量出最小的亮点到中心的距离。(这一距离就是焦距)

实验中老师巡视指导。

实验后大家一起讨论、归纳

4、

师:用激光器演示两种透镜对光的作用,并在此基础上介绍焦点和焦距,提出焦点和焦距的概念,再板画凹、凸透镜的光学性质图。

师:如果光从凸透镜的焦点射出呢?光的延长线通过凹透镜的焦点呢?你能根据光路的可逆

性,画出凹、凸透镜的另一幅光学性质图。

生:二位学生上黑板画,其余学生在作业本上画,然后同桌讨论。最后共同得出结果。

4、用“透镜”观察周围的景物

这一环节可以放开让学生自主探究,在课内或课外均可进行,以小组写探究报告的形式上交,在下一课时中进行汇报和交流。

分为三个活动为:

(1) 水滴透镜观察文字和符号

(2) 水杯透镜

(3) 用透镜观察身边的事物

调查报告的格式如下:

探究课题 探究者

活动开展的具体步骤

你的发现

你的猜想或解释

六、补充资料

1、 简单水透镜

用一根表面光滑的铜丝在粗铁钉上绕一圈后再相互弯绕几下,把铜丝从铁钉尖上脱下来就做成了细铜环,如图所示。把细铜环放入水中,在轻轻取出来,就得到一个水滴放大镜。

2、 水杯透镜

盛满了清水的玻璃杯,就是一个透镜。玻璃杯的侧面使水形成一个弯曲的表面,这很象一个中间厚、边缘薄的凸透镜(实际上是圆柱形透镜)。水杯透镜可以象放大镜一样把东西放大。现在就让我们通过水杯透镜来观察一页书。把书页紧贴在水杯的侧壁上,透过水杯,就会发现书上的字被放大了。

3、 水滴透镜

在桌子上放两支铅笔,它们之间的距离约为四厘米。在两支铅笔下面铺上一张人民币做我们观察的对象。把一块无色透明的塑料薄膜盖在铅笔上。用一支干净的毛笔沾一些水,小心地把一个水滴滴在塑料薄膜上(水滴的直径约为四到五毫米)。它就是一个放大镜。

透过水滴可以看到钞票上的一些细小的图案都被放得很大,这说明水滴是一个放大倍数很高的透镜。水滴的直径越小,凸度就越大。你可以在透明的塑料薄膜上,分别滴上几个直径不一样的水滴,来看看放大倍数和透镜的凸度的关系。不过,利用大小不同的水滴观察物体的时候,还要注意分别调节水滴和桌面的距离。水滴越小,离桌面越要近一些。

既然透镜的凸度越大,放大倍数也越大,那么,为了提高放大倍数,是不是可以任意增加凸度呢?不行!你如果细心地观察一下,就会发现,凸度很大的水滴,虽然放大倍数大,但是存在着三个缺点:第一,观察到的像大大走了样。第二,凸度越大,“透镜”就越要靠近被观察的东西,实际上不容易做得到。第三,凸度越大,能看清楚的范围就越小,被观察的物体,只有中间一小块能够看得很清楚,旁边的都很模糊。

4、 冰透镜

在隆冬季节,你也可以试着做一个冰透镜,不过,冰透镜没有水透镜那么透明,效果要差一些。在制作冰透镜的时候,要选择均匀透明的冰块。透镜的直径要尽量做得大一些,因为直径大,所以透镜就不能做得太凸。

盛水的球形玻璃瓶能取火,很早以前就有人知道了。如果在向阳的窗台上,放一个盛水的透明花瓶,它的球形部分所集中的阳光可能灼坏窗帘或家具。郊游的时候,有人把空瓶抛在森林里,球形的酒瓶充满雨水后,同样能会聚阳光,使周围的东西燃烧起来。一些森林火灾就是这样引起的。你也许不知道,冰透镜曾经拯救了一支南极探险队哩!这支探险队由于丢失了火种,面临着寒冷、饥饿和死亡的威胁。一个聪明的队员用冰块琢磨成一块凸透镜,把阳光聚焦,点燃了引火物,重新得到了火种。

清代的科学家郑复光用另外一种方法制作冰凸透镜。郑复光找来一把锡壶,它的底微微向里凹。壶里装上热水,放在冰上旋转,把大冰块烫成两个光滑的凸面,做成一个很大的冰凸透镜。在阳光灿烂的时候,把冰透镜靠在小桌上,让它对准太阳,把一个纸捻放在凸透镜的焦点上,纸捻很快就燃烧起来。

宁波市《科学》(华师大版)八年级教案征集活动

参赛作品说明

教 材: 《科学》华师大版八下

章 节: 第二章第三节(第1课时)

题 目: 第三节 眼 凸透镜成像

设 计 者: 吴 盼 盼

学 校: 宁波东海实验学校

邮 编: 315800

联系电话: 13646635496

PAGE

6

宁波东海实验学校 吴盼盼

一、教材分析

本课时从“为什么眼能看到物体”引入,让学生从观察眼睛,到将眼球的结构与照相机的结构进行比较,找到两者之间的共同点——关键部件“凸透镜”。活动侧重于让学生根据生活经验学会观察,学会比较,并激发学生探究“透镜成像”的学习动机。对各种透镜的外形、种类及平行光通过时特点,这些知识的学习也是从生活原物——眼睛引入。然后通过“用‘凸透镜’观察周围的景物”这一活动,使学生对透镜在日常生活中的应用及其成像形成丰富、具体、生动的感性认识,在活动中体现实验探究的乐趣和努力实践后成功的愉悦。为下一课时探究凸透镜成像特点和规律作充分的准备,同时培养学生的提出问题、发现问题、分析问题、动手探究等多方面能力。

二、教学目标

1、知识和技能

(1)了解眼睛的结构及其与照相机的相似之处;

(2)知道透镜的种类、特点和平行光通过时的光路图及特点;

(3)了解透镜在日常生活中的应用。

2、过程和方法

(1)通过对眼球和照相机的结构对比,学会观察和比较;

(2)对眼镜的观察、实验,发现、归纳透镜的种类、特点和平行光通过时的现象;

(3)用“凸透镜”观察周围景物的活动中,培养学生发现问题、提出问题。

3、情感态度与价值观

(1)通过观察比较找共同点,激发探究的动机;

(2)通过自制水滴透镜,体会成功的愉悦;

(3)培养对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的科学原理;

(4)初步建立将科学技术应用于实际的意识。

三、教学重点、难点

重点:透镜的种类和特点

难点:平行光通过时透镜的会聚和发散现象

四、教具准备

照相机实物及图片、眼球模型或图片、近视眼镜、老花眼镜、各种透镜、放大镜、有孔塑料片、滴管、玻璃杯、多媒体课件(PPT)

五、教学活动过程

1、 引入新课

(上课开始:展示与光有关的漂亮图片,过1秒钟,请大家把眼睛蒙住)

师:有什么感受?

生:一片黑暗,什么也看不见。

师:假如有一天人类失去了眼睛,那我们的生活将会怎样?

生:看不到美丽的景色;无法正常工作;一片混乱,车祸群起······

师:眼睛是多么的重要,它是我们感觉外部世界的重要通道,它让我们看到了世界上各种各样的物体。只要物体发出光或者有反射光进入我们的眼睛,就能被我们接收。为什么眼能够看到物体?

生:疑惑、思考。

2、 眼睛的奥秘

(1)活动一:观察眼睛

师:那就让我们互相观察一下眼睛吧。

学生活动:同桌间互相观察对方的眼睛。

师:你看到了什么?

生1:浅黑色的眼球、还有瞳孔。

生2:我知道眼睛外面包着一层角膜。

师:那么奥秘会在哪一部分?

生:眼球。

(2)活动二:眼球与照相机的结构比较

师:(展示眼球模型或图片)观察眼球的结构。

生:根据生活常识,认出主要结构:

瞳孔——光进入的门户;

晶状体——根据需要其厚度会进行调节;

视网膜——来自物体的光聚集在视网膜上,形成物体的象,而视网膜上成千上万的视神经细胞受到光的刺激,把信号传输给大脑,这样我们就看到了物体。

师:(展示照相机)认识它吗?

生:认识。

师:知道它的用途吗?

生:拍照。

师:很好,照相机能够记录物体的像,这与我们的眼睛有着相似的作用,那让我们来看看照相机的结构。

(让学生仔细观察照相机镜头的形状,使他们对照相机镜头有直观的印象)

师:那让我们来个眼球与照相机的大比拼吧。

学生讨论、比较,小组汇报结果:

外形:整个眼球壳——球形暗箱;

结构:虹膜中央的瞳孔——照相机的光圈;

视网膜——底片或数码感光装置;

角膜和晶状体——照相机的镜头,晶状体——凸透镜

师:我们可以发现,照相机上有个关键部件——凸透镜,光线在凸透镜上会聚而成像;相对应的,我们的眼球也有个关键部件——晶状体,它有着凸透镜的功能。那么,这一神奇的部件,为什么能够成像呢?

3、透镜

(1)初步认识透镜

师:(拿下戴着的眼镜)我和很多同学一样都随身戴着两片透镜呢!

生:(会意的领悟和笑)自发地取下眼镜观察。

师:(顺势引导)你的眼镜片有什么特点?

生1:中央薄边缘厚。

生2:那是近视眼镜,我爷爷戴的眼镜老花眼镜中央厚边缘薄。

师:我们把中央薄边缘厚的透镜叫凹透镜;中央厚边缘薄的透镜叫凸透镜。

(展示几种透镜让学生分类)

生:(1)(3)(4)为凸透镜,(2)(5)(6)为凹透镜。

(2)进一步探究透镜

师:现在请打开你桌上的信封(装有两个透镜),注意透镜不能用手直接摸,要用干净的餐巾纸包着摸,仔细观察并拿起它们实验,你会有哪些发现?

生:(小组活动)有的用纸包着摸;有的用透镜观察书上的字;有的用透镜看远处的人;靠窗的同学让太阳光透过透镜照在课桌(或书本)上根据生活经验,凸透镜对光起起会聚作用,凹透镜对光起发散作用。

师:(2-3分钟后)你们有什么发现?

生1:一个透镜中央薄边缘厚是凹透镜;另一个透镜中央厚边缘薄的叫是凸透镜。

生2:把二个透镜分别近靠书本时,凸透镜把字放大了;凹透镜把字缩小了。

师:真的!其他同学观察到了吗?(引导没有观察到的学生观察)

生3:物体靠近凸透镜时,凸透镜会放大物体,但如果物体离凸透镜比较远时,凸透镜会使物体缩小并使物体颠倒。

师:很好。这个问题我们会在下一节课继续研究。

生4:我还利用阳光做了个实验,把二个透镜正对着太阳光时,凸透镜把太阳光会聚了;凹透镜把太阳光发散了。

师:非常会利用身边的实验资源!你能大家来演示一下吗?

(请学生丁给全班同学示范他的做法)

师:组织学生走出教室进行实验,并要求学生注意观察:

1、 你把太阳光会聚到最小时亮斑有多大?

2、 把太阳光会聚到手心中,形成小亮点时,手有什么感觉?(这个最小、最亮的点就 是焦点)

3、 同时用刻度尺量出最小的亮点到中心的距离。(这一距离就是焦距)

实验中老师巡视指导。

实验后大家一起讨论、归纳

4、

师:用激光器演示两种透镜对光的作用,并在此基础上介绍焦点和焦距,提出焦点和焦距的概念,再板画凹、凸透镜的光学性质图。

师:如果光从凸透镜的焦点射出呢?光的延长线通过凹透镜的焦点呢?你能根据光路的可逆

性,画出凹、凸透镜的另一幅光学性质图。

生:二位学生上黑板画,其余学生在作业本上画,然后同桌讨论。最后共同得出结果。

4、用“透镜”观察周围的景物

这一环节可以放开让学生自主探究,在课内或课外均可进行,以小组写探究报告的形式上交,在下一课时中进行汇报和交流。

分为三个活动为:

(1) 水滴透镜观察文字和符号

(2) 水杯透镜

(3) 用透镜观察身边的事物

调查报告的格式如下:

探究课题 探究者

活动开展的具体步骤

你的发现

你的猜想或解释

六、补充资料

1、 简单水透镜

用一根表面光滑的铜丝在粗铁钉上绕一圈后再相互弯绕几下,把铜丝从铁钉尖上脱下来就做成了细铜环,如图所示。把细铜环放入水中,在轻轻取出来,就得到一个水滴放大镜。

2、 水杯透镜

盛满了清水的玻璃杯,就是一个透镜。玻璃杯的侧面使水形成一个弯曲的表面,这很象一个中间厚、边缘薄的凸透镜(实际上是圆柱形透镜)。水杯透镜可以象放大镜一样把东西放大。现在就让我们通过水杯透镜来观察一页书。把书页紧贴在水杯的侧壁上,透过水杯,就会发现书上的字被放大了。

3、 水滴透镜

在桌子上放两支铅笔,它们之间的距离约为四厘米。在两支铅笔下面铺上一张人民币做我们观察的对象。把一块无色透明的塑料薄膜盖在铅笔上。用一支干净的毛笔沾一些水,小心地把一个水滴滴在塑料薄膜上(水滴的直径约为四到五毫米)。它就是一个放大镜。

透过水滴可以看到钞票上的一些细小的图案都被放得很大,这说明水滴是一个放大倍数很高的透镜。水滴的直径越小,凸度就越大。你可以在透明的塑料薄膜上,分别滴上几个直径不一样的水滴,来看看放大倍数和透镜的凸度的关系。不过,利用大小不同的水滴观察物体的时候,还要注意分别调节水滴和桌面的距离。水滴越小,离桌面越要近一些。

既然透镜的凸度越大,放大倍数也越大,那么,为了提高放大倍数,是不是可以任意增加凸度呢?不行!你如果细心地观察一下,就会发现,凸度很大的水滴,虽然放大倍数大,但是存在着三个缺点:第一,观察到的像大大走了样。第二,凸度越大,“透镜”就越要靠近被观察的东西,实际上不容易做得到。第三,凸度越大,能看清楚的范围就越小,被观察的物体,只有中间一小块能够看得很清楚,旁边的都很模糊。

4、 冰透镜

在隆冬季节,你也可以试着做一个冰透镜,不过,冰透镜没有水透镜那么透明,效果要差一些。在制作冰透镜的时候,要选择均匀透明的冰块。透镜的直径要尽量做得大一些,因为直径大,所以透镜就不能做得太凸。

盛水的球形玻璃瓶能取火,很早以前就有人知道了。如果在向阳的窗台上,放一个盛水的透明花瓶,它的球形部分所集中的阳光可能灼坏窗帘或家具。郊游的时候,有人把空瓶抛在森林里,球形的酒瓶充满雨水后,同样能会聚阳光,使周围的东西燃烧起来。一些森林火灾就是这样引起的。你也许不知道,冰透镜曾经拯救了一支南极探险队哩!这支探险队由于丢失了火种,面临着寒冷、饥饿和死亡的威胁。一个聪明的队员用冰块琢磨成一块凸透镜,把阳光聚焦,点燃了引火物,重新得到了火种。

清代的科学家郑复光用另外一种方法制作冰凸透镜。郑复光找来一把锡壶,它的底微微向里凹。壶里装上热水,放在冰上旋转,把大冰块烫成两个光滑的凸面,做成一个很大的冰凸透镜。在阳光灿烂的时候,把冰透镜靠在小桌上,让它对准太阳,把一个纸捻放在凸透镜的焦点上,纸捻很快就燃烧起来。

宁波市《科学》(华师大版)八年级教案征集活动

参赛作品说明

教 材: 《科学》华师大版八下

章 节: 第二章第三节(第1课时)

题 目: 第三节 眼 凸透镜成像

设 计 者: 吴 盼 盼

学 校: 宁波东海实验学校

邮 编: 315800

联系电话: 13646635496

PAGE

6

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素