第6课 北宋的政治 课件

图片预览

文档简介

课件37张PPT。第6课 北宋的政治第二单元 辽宋夏金元时期:

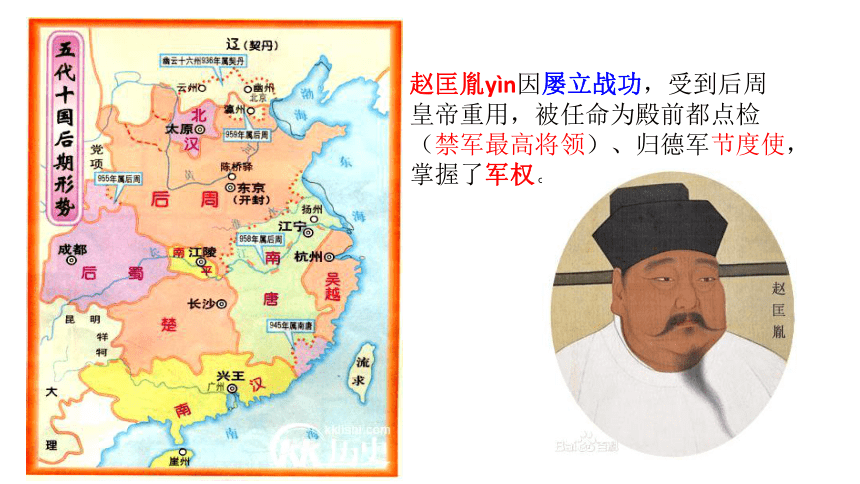

民族关系发展和社会变化赵匡胤yìn因屡立战功,受到后周

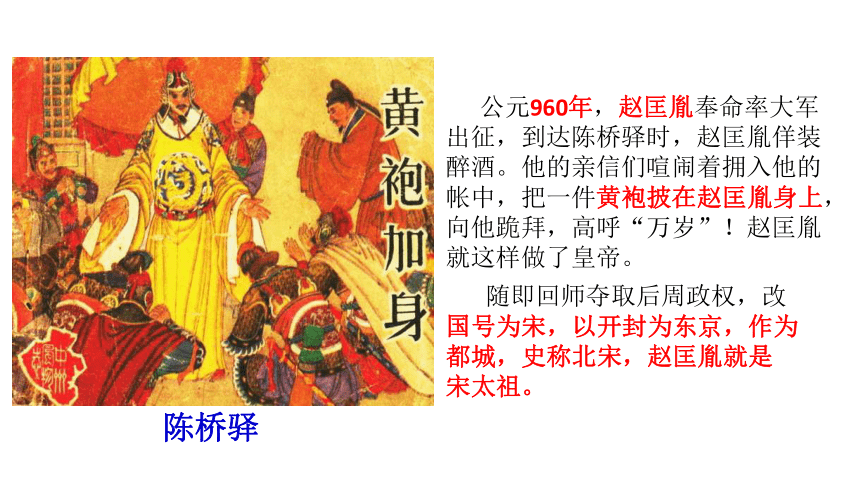

皇帝重用,被任命为殿前都点检(禁军最高将领)、归德军节度使,掌握了军权。陈桥驿 公元960年,赵匡胤奉命率大军出征,到达陈桥驿时,赵匡胤佯装醉酒。他的亲信们喧闹着拥入他的帐中,把一件黄袍披在赵匡胤身上,向他跪拜,高呼“万岁”!赵匡胤就这样做了皇帝。 随即回师夺取后周政权,改

国号为宋,以开封为东京,作为

都城,史称北宋,赵匡胤就是

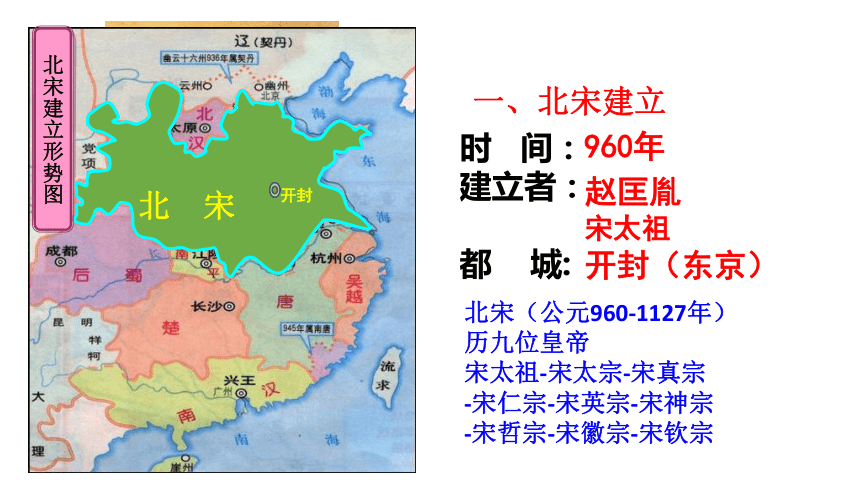

宋太祖。时 间:

建立者:

都 城:一、北宋建立960年赵匡胤

宋太祖开封(东京)北宋(公元960-1127年)

历九位皇帝

宋太祖-宋太宗-宋真宗

-宋仁宗-宋英宗-宋神宗

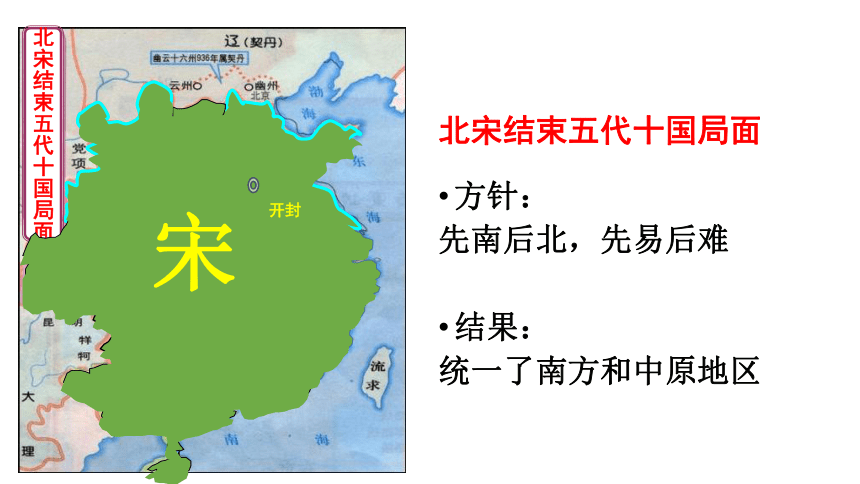

-宋哲宗-宋徽宗-宋钦宗方针:

先南后北,先易后难

结果:

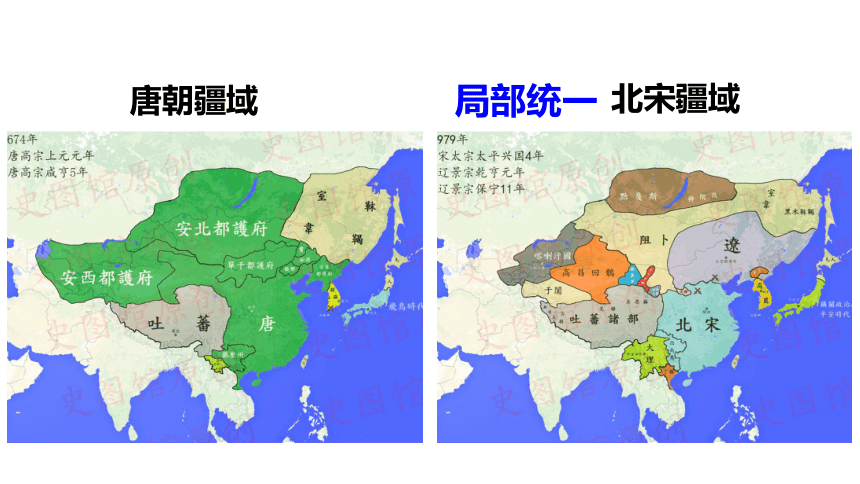

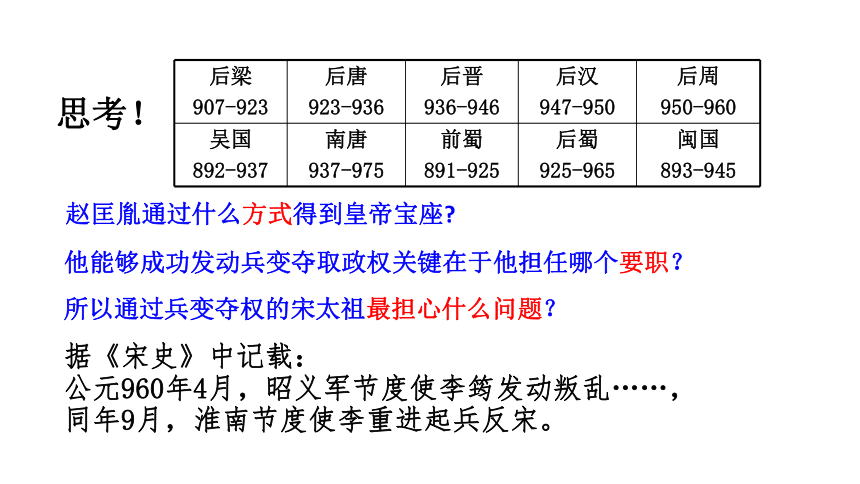

统一了南方和中原地区开封北宋结束五代十国局面唐朝疆域北宋疆域局部统一赵匡胤通过什么方式得到皇帝宝座?所以通过兵变夺权的宋太祖最担心什么问题?他能够成功发动兵变夺取政权关键在于他担任哪个要职?思考!据《宋史》中记载:

公元960年4月,昭义军节度使李筠发动叛乱……,

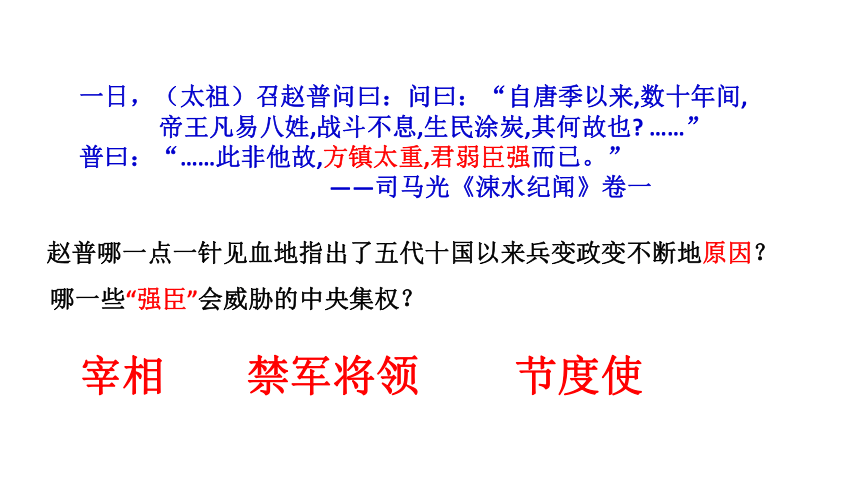

同年9月,淮南节度使李重进起兵反宋。一日,(太祖)召赵普问曰:问曰:“自唐季以来,数十年间,

帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也? ……”

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。”

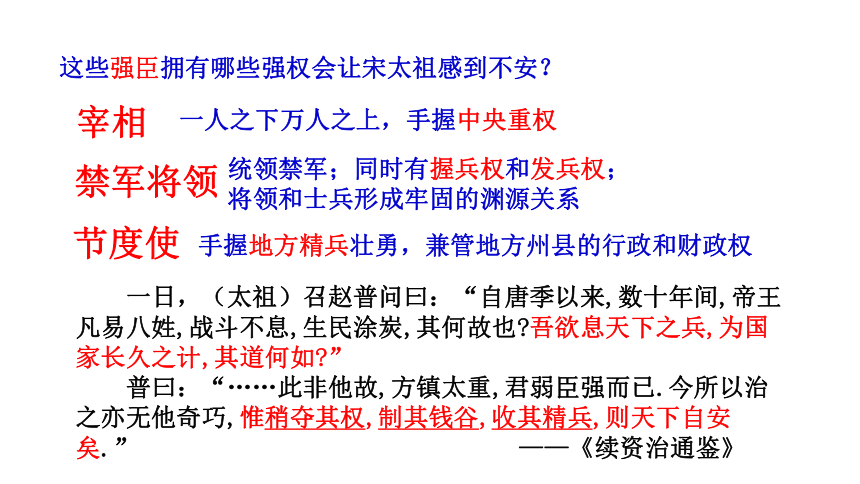

——司马光《涑水纪闻》卷一赵普哪一点一针见血地指出了五代十国以来兵变政变不断地原因? 哪一些“强臣”会威胁的中央集权? 宰相禁军将领节度使一日,(太祖)召赵普问曰:问曰:“自唐季以来,数十年间,

帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也? ……”

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。”

——司马光《涑水纪闻》卷一这些强臣拥有哪些强权会让宋太祖感到不安?宰相禁军将领节度使一人之下万人之上,手握中央重权统领禁军;同时有握兵权和发兵权;

将领和士兵形成牢固的渊源关系手握地方精兵壮勇,兼管地方州县的行政和财政权 一日,(太祖)召赵普问曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”

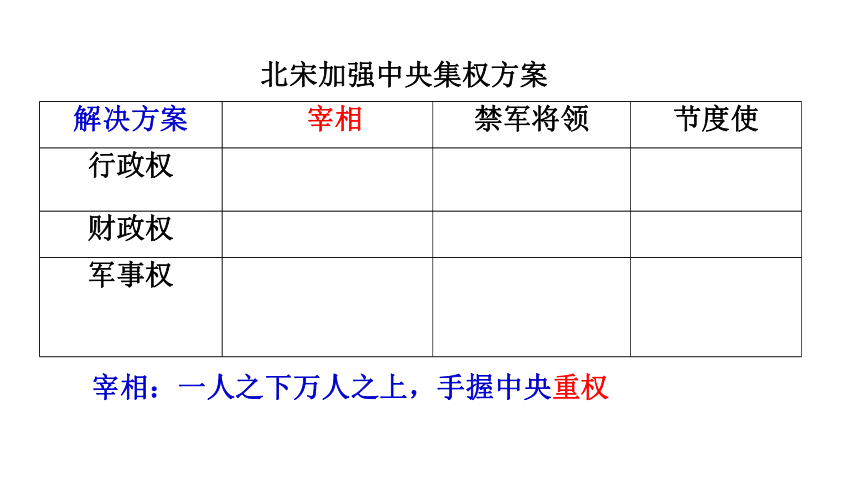

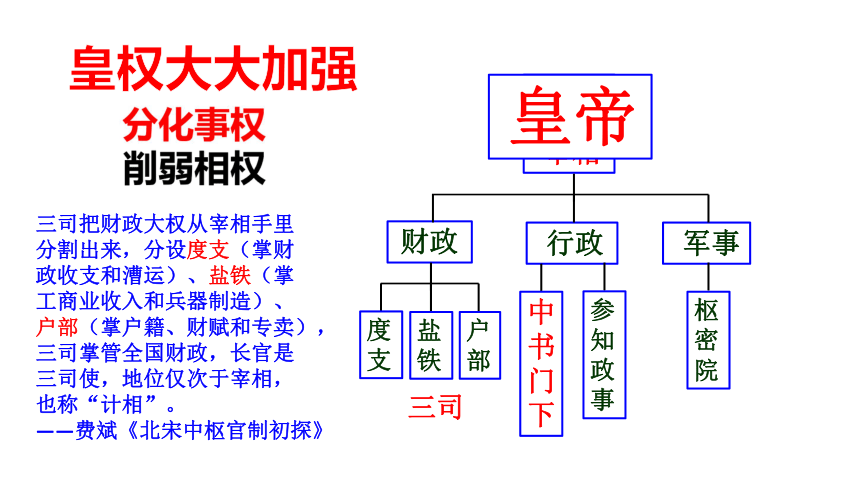

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已.今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.” ——《续资治通鉴》北宋加强中央集权方案宰相:一人之下万人之上,手握中央重权 皇帝 宰相 财政 行政 军事 度支 盐铁 户部 中书门下 参知政事 枢密院 三司 分化事权

削弱相权 皇帝 皇权大大加强三司把财政大权从宰相手里

分割出来,分设度支(掌财

政收支和漕运)、盐铁(掌

工商业收入和兵器制造)、

户部(掌户籍、财赋和专卖),

三司掌管全国财政,长官是

三司使,地位仅次于宰相,

也称“计相”。

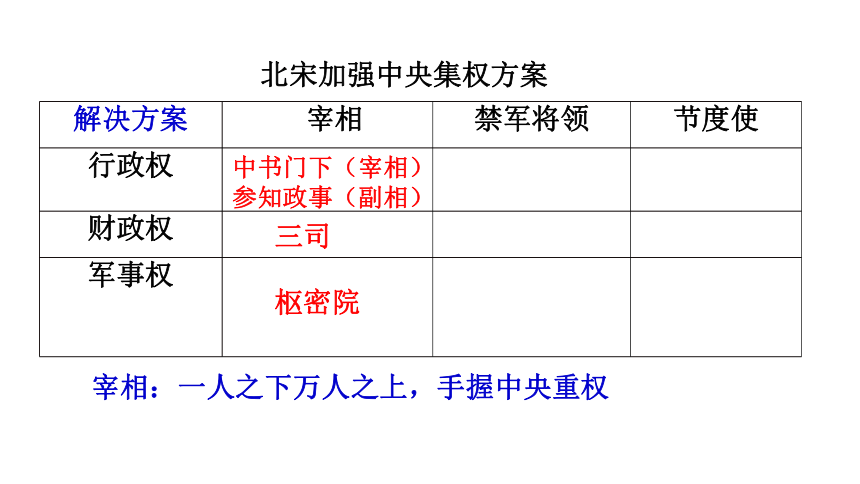

——费斌《北宋中枢官制初探》北宋加强中央集权方案宰相:一人之下万人之上,手握中央重权中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院禁军将领:统领禁军,同时握有握兵权和发兵权,

将领和士兵间形成牢固的渊源关系解除中央禁军将领的兵权使禁军将领有握兵之重,而无发兵之权“兵符出于密院,而不得统其众;

兵众隶于三衙,而不得专其制”。经常调换军队将领,定期换防。军队驻防地军队驻防地军队驻防地将割断将领与士兵和地方的联系“天下营兵,纵横交互,

移换屯驻,不使常在一处”北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院禁军将领:统领禁军,同时握有握兵权和发兵权,

将领和士兵间形成牢固的渊源关系解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防节度使:手握地方精兵壮勇,兼管地方州县的行政权和财政权地方精兵选送京城,

编入禁军北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防节度使:手握地方精兵壮勇,兼管地方州县的行政权和财政权地方精兵

选送京城,

编入禁军知州转运使通判 “五代时期藩镇强横残暴,百姓受苦。我现在选派

100多名干练的儒臣(文官)分别取治理各个藩镇,即使他们全部贪污舞弊,也比不上一个武臣的危害大。” ——宋太祖 宋初“始置诸州通判”,“凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行

——《宋史.职官志》北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防地方精兵

选送京城,

编入禁军知州转运使通判分化事权: 分武将权,也分文官权,避免官员成为强臣。 强干弱枝: 削弱地方权力,强化中央权力。

(內重外轻 ) 有利于镇压地方叛乱和农民起义。尚武轻文统治者

重用

武将武将专权兵变政变王朝更替五代十国短命原因: 欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。

宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。兵权行政权宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文臣659人,约占百分之九十一。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》文臣掌握军政大权

文臣统兵“不得杀士大夫及上书言事人”

——太祖誓碑重

用

文

官 曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

——曹翰《退将诗》压

制

武

将“阵图”行军布阵。

宋代,武将带兵打仗要按照朝廷预授的

宋太宗《本朝平戎万全阵图》“宁为百夫长,不为一书生”

——五代十国“做人莫做军,做铁莫做针”

——宋(谚语)北宋的科举材料二:

据《宋史 宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身的123名。材料一:

宋太宗在位21年(976-997),通过科举而得官的将近一万人。宋仁宗在位41年(1022-1063),单由进士一科而得官的就又四千五百十七人。 材料三:

两宋300年间,共取士达11万,是历史上科举取士最多的朝代。科举制的发展

1、隋文帝:初步建立通过

考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,

科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,

提高进士地位《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。“万般皆下品,唯有读书高”(1)科技文化方面: 华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——《陈寅恪先生文集》

“中国科学技术发展到宋朝,已呈现巅峰状态。”

——英国学者李约瑟《中国科学技术史》 评价宋朝的“重文轻武”政策? 营造了浓厚的读书风气;促进了整个社会文化素养的提高;造就了宋代科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面苏 轼辛弃疾李清照罗盘南宋突火枪活字印刷术 赵宋王朝是被一而再,再而三的外族入侵势力所颠覆,从王朝内部来说,横亘两宋三百多年(319年)始终没有一股政治势力膨胀到足以威胁赵宋皇位的稳固。

——《浅析宋代文官制度的得失》(2)政治方面:评价宋朝的“重文轻武”政策?扭转了五代十国时期尚武轻文的风气;杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生;有利于政权的稳固和社会的安定。 北宋政治的特点:分化事权

内外相制加强皇权

强干弱枝重文轻武

文人治国 到北宋中期,各级官僚达到17000多人。

这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚

机构中,有时三五个人担任同一项官职,

互相推卸责任,不干实事,行政效率很低。 弊端:人数(单位:万)官员众多,官僚机构臃肿

造成国家积贫 靖康元年(公元1126年),金军仅以4万人南下,一路锋芒如入无人之境,连破北宋27州,兵锋直指北宋都城,黄河北岸宋地皆陷没。

靖康二年(公元1127年)金军来了一万多人到汴梁(北宋首都),北宋虽有30万大军,皇帝却被吓了直接投降了,北宋灭亡。金军将宋徽宗和宋钦宗两个皇帝俘虏走了,连同皇室的所有人都被俘虏了,这件事情被宋朝称为奇耻大辱“靖康之变”,岳飞的词里可以看得出。强干弱枝重文轻武兵不知将,将不专兵国家积弱 满江红·怒发冲冠

作者:岳飞

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。

抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲,白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?

驾长车,踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头,收拾旧山河,朝天阙。课后活动P322.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。√ × √ √ √ ×

民族关系发展和社会变化赵匡胤yìn因屡立战功,受到后周

皇帝重用,被任命为殿前都点检(禁军最高将领)、归德军节度使,掌握了军权。陈桥驿 公元960年,赵匡胤奉命率大军出征,到达陈桥驿时,赵匡胤佯装醉酒。他的亲信们喧闹着拥入他的帐中,把一件黄袍披在赵匡胤身上,向他跪拜,高呼“万岁”!赵匡胤就这样做了皇帝。 随即回师夺取后周政权,改

国号为宋,以开封为东京,作为

都城,史称北宋,赵匡胤就是

宋太祖。时 间:

建立者:

都 城:一、北宋建立960年赵匡胤

宋太祖开封(东京)北宋(公元960-1127年)

历九位皇帝

宋太祖-宋太宗-宋真宗

-宋仁宗-宋英宗-宋神宗

-宋哲宗-宋徽宗-宋钦宗方针:

先南后北,先易后难

结果:

统一了南方和中原地区开封北宋结束五代十国局面唐朝疆域北宋疆域局部统一赵匡胤通过什么方式得到皇帝宝座?所以通过兵变夺权的宋太祖最担心什么问题?他能够成功发动兵变夺取政权关键在于他担任哪个要职?思考!据《宋史》中记载:

公元960年4月,昭义军节度使李筠发动叛乱……,

同年9月,淮南节度使李重进起兵反宋。一日,(太祖)召赵普问曰:问曰:“自唐季以来,数十年间,

帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也? ……”

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。”

——司马光《涑水纪闻》卷一赵普哪一点一针见血地指出了五代十国以来兵变政变不断地原因? 哪一些“强臣”会威胁的中央集权? 宰相禁军将领节度使一日,(太祖)召赵普问曰:问曰:“自唐季以来,数十年间,

帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也? ……”

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。”

——司马光《涑水纪闻》卷一这些强臣拥有哪些强权会让宋太祖感到不安?宰相禁军将领节度使一人之下万人之上,手握中央重权统领禁军;同时有握兵权和发兵权;

将领和士兵形成牢固的渊源关系手握地方精兵壮勇,兼管地方州县的行政和财政权 一日,(太祖)召赵普问曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已.今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.” ——《续资治通鉴》北宋加强中央集权方案宰相:一人之下万人之上,手握中央重权 皇帝 宰相 财政 行政 军事 度支 盐铁 户部 中书门下 参知政事 枢密院 三司 分化事权

削弱相权 皇帝 皇权大大加强三司把财政大权从宰相手里

分割出来,分设度支(掌财

政收支和漕运)、盐铁(掌

工商业收入和兵器制造)、

户部(掌户籍、财赋和专卖),

三司掌管全国财政,长官是

三司使,地位仅次于宰相,

也称“计相”。

——费斌《北宋中枢官制初探》北宋加强中央集权方案宰相:一人之下万人之上,手握中央重权中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院禁军将领:统领禁军,同时握有握兵权和发兵权,

将领和士兵间形成牢固的渊源关系解除中央禁军将领的兵权使禁军将领有握兵之重,而无发兵之权“兵符出于密院,而不得统其众;

兵众隶于三衙,而不得专其制”。经常调换军队将领,定期换防。军队驻防地军队驻防地军队驻防地将割断将领与士兵和地方的联系“天下营兵,纵横交互,

移换屯驻,不使常在一处”北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院禁军将领:统领禁军,同时握有握兵权和发兵权,

将领和士兵间形成牢固的渊源关系解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防节度使:手握地方精兵壮勇,兼管地方州县的行政权和财政权地方精兵选送京城,

编入禁军北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防节度使:手握地方精兵壮勇,兼管地方州县的行政权和财政权地方精兵

选送京城,

编入禁军知州转运使通判 “五代时期藩镇强横残暴,百姓受苦。我现在选派

100多名干练的儒臣(文官)分别取治理各个藩镇,即使他们全部贪污舞弊,也比不上一个武臣的危害大。” ——宋太祖 宋初“始置诸州通判”,“凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行

——《宋史.职官志》北宋加强中央集权方案中书门下(宰相)

参知政事(副相)三司枢密院解除禁军将领的兵权握兵权和发兵权分开定期换防地方精兵

选送京城,

编入禁军知州转运使通判分化事权: 分武将权,也分文官权,避免官员成为强臣。 强干弱枝: 削弱地方权力,强化中央权力。

(內重外轻 ) 有利于镇压地方叛乱和农民起义。尚武轻文统治者

重用

武将武将专权兵变政变王朝更替五代十国短命原因: 欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。

宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。兵权行政权宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文臣659人,约占百分之九十一。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》文臣掌握军政大权

文臣统兵“不得杀士大夫及上书言事人”

——太祖誓碑重

用

文

官 曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

——曹翰《退将诗》压

制

武

将“阵图”行军布阵。

宋代,武将带兵打仗要按照朝廷预授的

宋太宗《本朝平戎万全阵图》“宁为百夫长,不为一书生”

——五代十国“做人莫做军,做铁莫做针”

——宋(谚语)北宋的科举材料二:

据《宋史 宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身的123名。材料一:

宋太宗在位21年(976-997),通过科举而得官的将近一万人。宋仁宗在位41年(1022-1063),单由进士一科而得官的就又四千五百十七人。 材料三:

两宋300年间,共取士达11万,是历史上科举取士最多的朝代。科举制的发展

1、隋文帝:初步建立通过

考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,

科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,

提高进士地位《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。“万般皆下品,唯有读书高”(1)科技文化方面: 华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——《陈寅恪先生文集》

“中国科学技术发展到宋朝,已呈现巅峰状态。”

——英国学者李约瑟《中国科学技术史》 评价宋朝的“重文轻武”政策? 营造了浓厚的读书风气;促进了整个社会文化素养的提高;造就了宋代科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面苏 轼辛弃疾李清照罗盘南宋突火枪活字印刷术 赵宋王朝是被一而再,再而三的外族入侵势力所颠覆,从王朝内部来说,横亘两宋三百多年(319年)始终没有一股政治势力膨胀到足以威胁赵宋皇位的稳固。

——《浅析宋代文官制度的得失》(2)政治方面:评价宋朝的“重文轻武”政策?扭转了五代十国时期尚武轻文的风气;杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生;有利于政权的稳固和社会的安定。 北宋政治的特点:分化事权

内外相制加强皇权

强干弱枝重文轻武

文人治国 到北宋中期,各级官僚达到17000多人。

这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚

机构中,有时三五个人担任同一项官职,

互相推卸责任,不干实事,行政效率很低。 弊端:人数(单位:万)官员众多,官僚机构臃肿

造成国家积贫 靖康元年(公元1126年),金军仅以4万人南下,一路锋芒如入无人之境,连破北宋27州,兵锋直指北宋都城,黄河北岸宋地皆陷没。

靖康二年(公元1127年)金军来了一万多人到汴梁(北宋首都),北宋虽有30万大军,皇帝却被吓了直接投降了,北宋灭亡。金军将宋徽宗和宋钦宗两个皇帝俘虏走了,连同皇室的所有人都被俘虏了,这件事情被宋朝称为奇耻大辱“靖康之变”,岳飞的词里可以看得出。强干弱枝重文轻武兵不知将,将不专兵国家积弱 满江红·怒发冲冠

作者:岳飞

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。

抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲,白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?

驾长车,踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头,收拾旧山河,朝天阙。课后活动P322.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。√ × √ √ √ ×

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源