高考快速作文:孔子的事例(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考快速作文:孔子的事例(27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 115.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-21 12:43:02 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。高考快速作文:孔子的事例

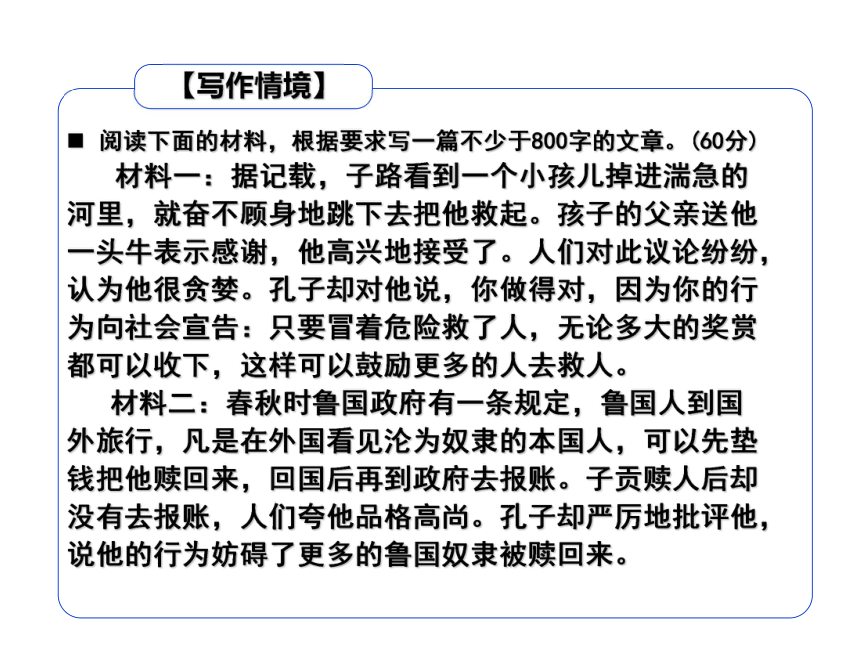

【写作情境】

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

材料一:据记载,子路看到一个小孩儿掉进湍急的河里,就奋不顾身地跳下去把他救起。孩子的父亲送他一头牛表示感谢,他高兴地接受了。人们对此议论纷纷,认为他很贪婪。孔子却对他说,你做得对,因为你的行为向社会宣告:只要冒着危险救了人,无论多大的奖赏都可以收下,这样可以鼓励更多的人去救人。

材料二:春秋时鲁国政府有一条规定,鲁国人到国外旅行,凡是在外国看见沦为奴隶的本国人,可以先垫钱把他赎回来,回国后再到政府去报账。子贡赎人后却没有去报账,人们夸他品格高尚。孔子却严厉地批评他,说他的行为妨碍了更多的鲁国奴隶被赎回来。情境概括

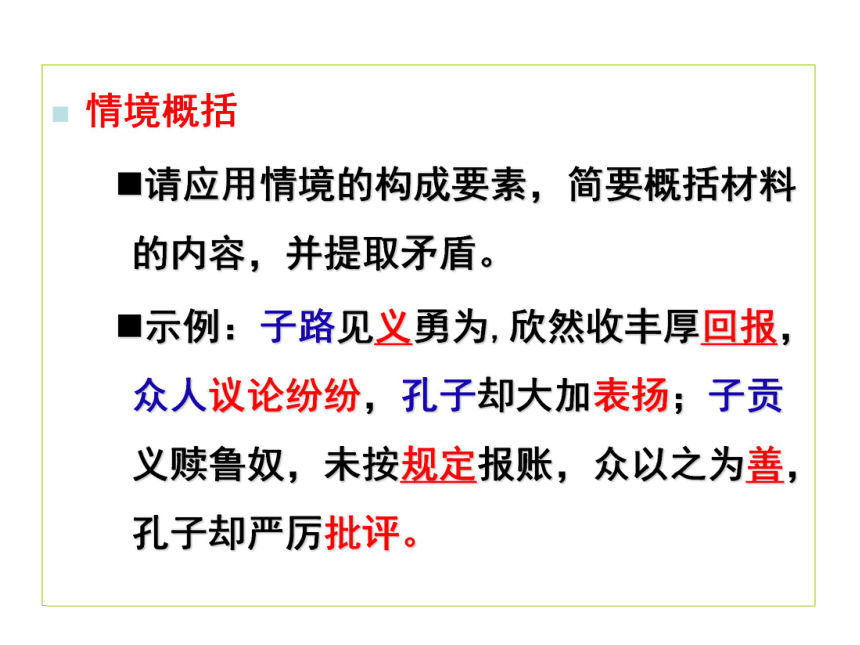

请应用情境的构成要素,简要概括材料的内容,并提取矛盾。

示例:子路见义勇为,欣然收丰厚回报,众人议论纷纷,孔子却大加表扬;子贡义赎鲁奴,未按规定报账,众以之为善,孔子却严厉批评。

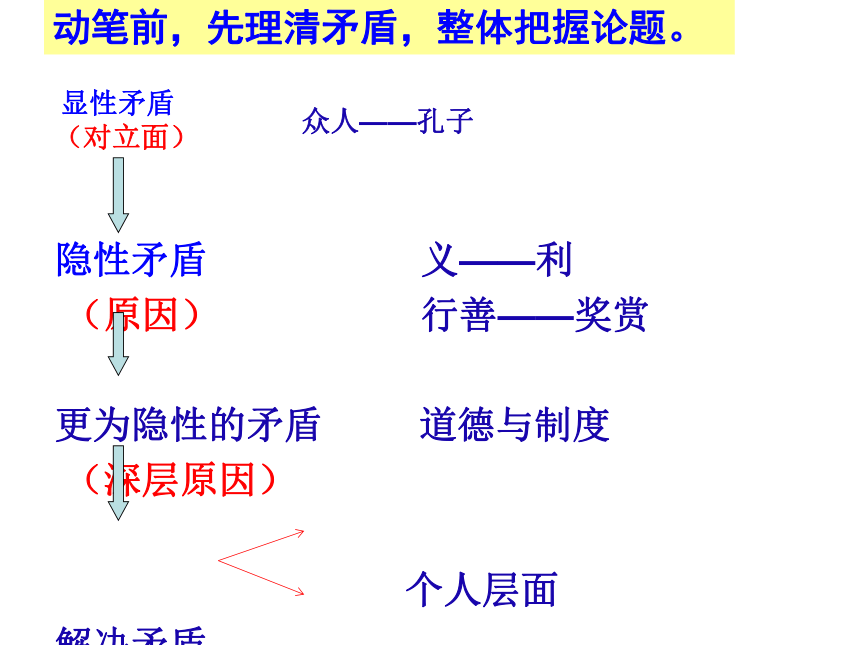

隐性矛盾 义——利

(原因) 行善——奖赏

更为隐性的矛盾 道德与制度

(深层原因)

个人层面

解决矛盾

社会层面 动笔前,先理清矛盾,整体把握论题。 显性矛盾

(对立面) 众人——孔子矛盾提取

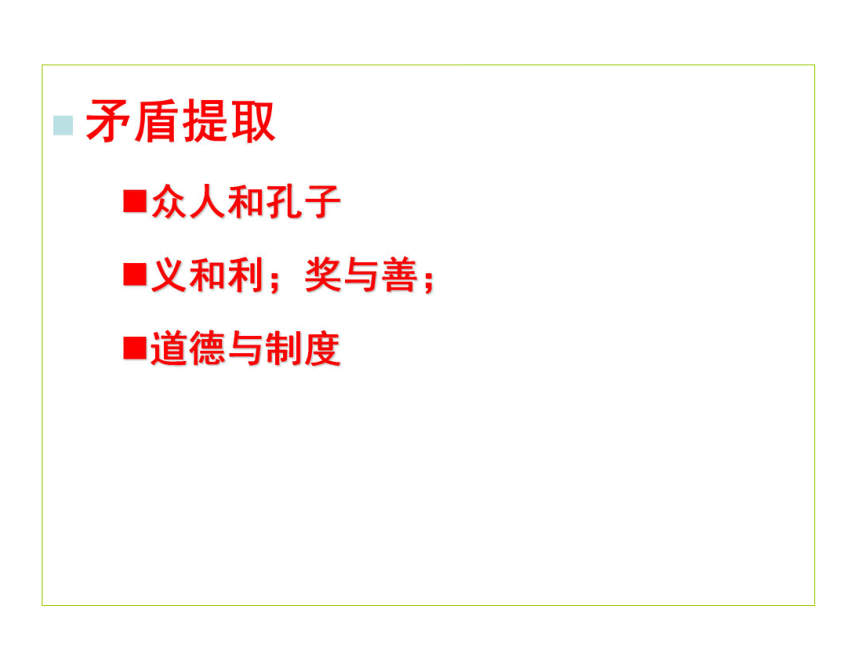

众人和孔子

义和利;奖与善;

道德与制度追问材料中存在的矛盾:

人们为何对子路的行为议论纷纷而对子贡行为大加赞赏?

义而不利的观念

道德行为的纯粹追问材料中存在的矛盾:

同样都是善举,孔子为何表扬子路而批评子贡?

回报是对善心的肯定,可以鼓励更多的人去救人。

子贡不报账的行为会让行善的成本增加,并且使人处于尴尬的道德境地,从而妨害善行的推广。

子贡的不报账行为破坏了鲁国关于赎奴的制度正义与平等规则。

思辨过程

由表及里

义而不利,行而不远,从社会层面来看,一定的利对于善行风尚化具有深刻的促进作用。完整的奖励机制的建立,也是将“纯粹的道德事业”转化为“多出发点的常人之举”的关键。

道德行为深受日常生活中所能感受的正义状况的影响,如果缺乏制度正义,即公平、平等规则和奖惩分明的制度化标准,社会成员便不能平等地感受到尊严、尊重和自尊,甚至会因此而陷入道德尴尬的境地,道德失范由此涌现。

思辨过程

你对孔子的行为做法持什么态度?为什么?

价值判断——是

孔子行为背后的思想具有深刻的社会意义和现实意义。

冲破了个人层面义而不利的思想误区。

冲破了社会层面道德失范的认知误区。

拷问个人道德修养的不足

拷问社会文化信仰的缺失思辨过程

你对孔子的行为做法持什么态度?为什么?

价值判断——非

用利促义,以奖促善的边界在哪里?

义是对利的规约

奖励机制并不能包治百病,善行风尚化不能只靠制度的涵养。思辨过程

你对孔子的行为做法持什么态度?为什么?

价值判断——非

用利促义,以奖促善的边界在哪里?

道德行为获取利益的动机不能是主观的。

道德行为本身应该是纯粹的,自觉的。

做出合乎道德行为的前提是自律、自觉以及放弃眼前利益的视野和胸怀。由表及里

是否接受回报,并不能成为评价善意的唯一标准。真正的道德应该是根植于我们内心深处的那种不需要特别强调的自发素养,而应该是我们善意的、单纯的,发自内心的对他人的帮助和理解。对他人伸出援手,只要心怀真情,就可以被肯定。但为了索取回报的“假善意”,无论如何都要被唾弃。有时候,这种假善意比真邪恶更可怕。矛盾统一(合)

众人与孔子

众人强调的道德行为本身的纯粹性,而孔子则是从社会层面强调善行的普遍化。知识回顾矛盾统一(合)

义和利;奖与善

利是义的前提,义是对利的规约

奖励机制的建立与实现是将善行变成“多出发点的常人之举”的关键,但这并不是一成不变的金科玉律。二者是奠基与提升的关系。矛盾统一(合)

道德与制度

制度是道德的支撑,道德的风尚化,离不开有力制度的呵护。只有制度是向善的,正义的,公平的,道德才会是积极向上的。

个体的道德想象及修养,以及由此形成的道德选择的行动力,同样决定着我们社会的道德风貌。许多时候,正因为某些机制还不够合理,源自个体的道德努力才显得格外珍贵。个体努力所激发的道德能量更为巨大,并由此带来了道德的良性循环、构筑着道德大厦的坚实基础。知识回顾矛盾统一(合)

主客统一

应用:既然客观论断,所以主观论断

既然文质相离,所以不应以文断人,也不应该因艺术家人品低劣,而否定其艺术成就,更不应该把道德和文艺捆绑,甚至凌驾于文艺之上,把文艺推入空洞道德说教。主观论断(一)

所以说,要让善行成为一种社会风尚,要让道德不再流于高高在上的耳提面命。在可能的情境下,相关方面应该主动且真诚地对善行义举的实施者给予合适的回报和相应的奖励,并由此进一步建立与道德正义相对应的制度正义。主观论断(二)

所以说,要让善行成为一种社会风尚,必须始以规范,终以风俗,奖励机制亦要先立而后破,唯如此,才能促使道德事业向“常人之举”的转化,进而实现回归道德目的的“纯粹”升华。主观论断(三)

个体的道德想象,以及由此形成的道德选择,同样决定着我们社会的道德风貌。道德从来就不是抽象的。事实上,与某些宏大批判相比,个体努力所激发的道德能量更为巨大,并由此带来了道德的良性循环、构筑着道德大厦的坚实基础。唯有借助这种想象的力量,我们才能及时填补制度的价值真空,并积聚起改善制度的道德力量。有序表达思路展开路径之“正—反—合”

起①【定向引述+论点提出】

承②让步分析对手观点的合理性。(他方原因)

转③反向质疑

承④正面论证之己方原因一

承⑤正面论证之己方原因二

合⑥结论【主观论断或客观论断】

【示例】

?子路见义勇为,欣然接受回报,众人议论纷纷,孔子却不以为然;子贡义赎鲁奴,自掏腰包,众以之为善,孔子却严厉批评。抚卷于案,初具疑惑:义救鲁奴而不报账的子贡受到责备,同样是救人一命却收下谢礼的子路反得表扬。掩卷沉思,方觉意义深远。

【定向引述+论点提出】道德旗帜下的沉思 【让步分析之他方原因+分析其合理性】

?从小到大,我们听到的大多是这样的言语:君子重义不言利,施恩不图报,拾金不昧,大公无私,无私奉献,舍己为人,洁身自好。在义与利的交锋中,我们民族一贯高举道德旗帜,视义为荣,瞅利为耻。也正因如此,历朝历代涌现了不计其数的大爱无私、大忠无己、大义无亲之人,他们以自己的光风霁月绚烂了中华民族精神的天空,凭自己的拯溺扶危之美德温暖了千千万万悲冷之心灵。

所以,当我们救了人,却接受了牛的时候,人们会议论纷纷;当我们自掏腰包,却不寻求补偿时,大家交口称赞。是的,这就是我们心目中的善行美德。

?毋庸置疑,从个人层面,提倡无私奉献、道德示范是极好的。是的,我发自内心地赞同咱们传统的义利价值观,重义轻利,最好不言利。我也热切地盼望施恩不图报的人,越来越多。然而,从社会层面,我想问的是,为何古往今来,我们的社会如此美德之人却寥寥无几呢?为何我们热切期待的路不拾遗,夜不阖户的美好永远只是遥不可及的空中楼阁呢?

【承上小结+反向质疑】

④答案其实很简单。因为义而不利,行而不远。对个人而言,实现一项义举一件善行,不是难事,难就难在多做一些,不间断地做下去,难就难在让善行成为一种社会风尚。毕竟每个人都有自己生活的空间,都有着自己的责任与权利。非功利地行善仗义,付出精力与财力,内心固然是得到了慰藉与充实,人格与灵魂因为无私无悔而变得饱满而鲜活。但人终归是社会之人,不免受制于现实中方方面面的利益,因此,我们绝不能苛求一个人总是牺牲自己奉献自己。事实上,也正是由于这种牺牲与奉献使得许许多多的人视行善举义为畏途,从而他们只是感动感激只是钦佩敬仰,却不去效仿不加推广。

⑤由此观之,孔子这种思想具有深刻的社会意义和现实意义。它既冲破了传统义而不利的思想误区,也冲破了道德失范的认知误区。人们对道德失范状况的认识要么是在拷问个人的道德修养和品性的不足,要么是拷问整个社会文化信仰的缺失。然而,道德行为其实深受日常生活中所能感受的正义状况的影响,如果缺乏制度正义,即公平、平等规则和奖惩分明的制度化标准,社会成员便不能平等地感受到尊严、尊重和自尊,甚至会因此而陷入道德尴尬的境地,道德失范由此涌现。

⑥所以说,要让善行成为一种社会风尚,要让道德不再流于高高在上的耳提面命。在可能的情境下,政府机构、社会组织应该建立与道德正义相对应的制度正义应该主动且真诚地对善行义举的实施者给予合适的回报,让他们真真切切地因为自己的本不图报的行为获得精神与物质的补偿。惟其如此,有爱、有善之人方能更加努力地去施爱行善,惟其如此,作为社会人的我们,当有行善冲动之时,也不会再有后顾之忧与世薄之叹了。

谢谢

【写作情境】

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

材料一:据记载,子路看到一个小孩儿掉进湍急的河里,就奋不顾身地跳下去把他救起。孩子的父亲送他一头牛表示感谢,他高兴地接受了。人们对此议论纷纷,认为他很贪婪。孔子却对他说,你做得对,因为你的行为向社会宣告:只要冒着危险救了人,无论多大的奖赏都可以收下,这样可以鼓励更多的人去救人。

材料二:春秋时鲁国政府有一条规定,鲁国人到国外旅行,凡是在外国看见沦为奴隶的本国人,可以先垫钱把他赎回来,回国后再到政府去报账。子贡赎人后却没有去报账,人们夸他品格高尚。孔子却严厉地批评他,说他的行为妨碍了更多的鲁国奴隶被赎回来。情境概括

请应用情境的构成要素,简要概括材料的内容,并提取矛盾。

示例:子路见义勇为,欣然收丰厚回报,众人议论纷纷,孔子却大加表扬;子贡义赎鲁奴,未按规定报账,众以之为善,孔子却严厉批评。

隐性矛盾 义——利

(原因) 行善——奖赏

更为隐性的矛盾 道德与制度

(深层原因)

个人层面

解决矛盾

社会层面 动笔前,先理清矛盾,整体把握论题。 显性矛盾

(对立面) 众人——孔子矛盾提取

众人和孔子

义和利;奖与善;

道德与制度追问材料中存在的矛盾:

人们为何对子路的行为议论纷纷而对子贡行为大加赞赏?

义而不利的观念

道德行为的纯粹追问材料中存在的矛盾:

同样都是善举,孔子为何表扬子路而批评子贡?

回报是对善心的肯定,可以鼓励更多的人去救人。

子贡不报账的行为会让行善的成本增加,并且使人处于尴尬的道德境地,从而妨害善行的推广。

子贡的不报账行为破坏了鲁国关于赎奴的制度正义与平等规则。

思辨过程

由表及里

义而不利,行而不远,从社会层面来看,一定的利对于善行风尚化具有深刻的促进作用。完整的奖励机制的建立,也是将“纯粹的道德事业”转化为“多出发点的常人之举”的关键。

道德行为深受日常生活中所能感受的正义状况的影响,如果缺乏制度正义,即公平、平等规则和奖惩分明的制度化标准,社会成员便不能平等地感受到尊严、尊重和自尊,甚至会因此而陷入道德尴尬的境地,道德失范由此涌现。

思辨过程

你对孔子的行为做法持什么态度?为什么?

价值判断——是

孔子行为背后的思想具有深刻的社会意义和现实意义。

冲破了个人层面义而不利的思想误区。

冲破了社会层面道德失范的认知误区。

拷问个人道德修养的不足

拷问社会文化信仰的缺失思辨过程

你对孔子的行为做法持什么态度?为什么?

价值判断——非

用利促义,以奖促善的边界在哪里?

义是对利的规约

奖励机制并不能包治百病,善行风尚化不能只靠制度的涵养。思辨过程

你对孔子的行为做法持什么态度?为什么?

价值判断——非

用利促义,以奖促善的边界在哪里?

道德行为获取利益的动机不能是主观的。

道德行为本身应该是纯粹的,自觉的。

做出合乎道德行为的前提是自律、自觉以及放弃眼前利益的视野和胸怀。由表及里

是否接受回报,并不能成为评价善意的唯一标准。真正的道德应该是根植于我们内心深处的那种不需要特别强调的自发素养,而应该是我们善意的、单纯的,发自内心的对他人的帮助和理解。对他人伸出援手,只要心怀真情,就可以被肯定。但为了索取回报的“假善意”,无论如何都要被唾弃。有时候,这种假善意比真邪恶更可怕。矛盾统一(合)

众人与孔子

众人强调的道德行为本身的纯粹性,而孔子则是从社会层面强调善行的普遍化。知识回顾矛盾统一(合)

义和利;奖与善

利是义的前提,义是对利的规约

奖励机制的建立与实现是将善行变成“多出发点的常人之举”的关键,但这并不是一成不变的金科玉律。二者是奠基与提升的关系。矛盾统一(合)

道德与制度

制度是道德的支撑,道德的风尚化,离不开有力制度的呵护。只有制度是向善的,正义的,公平的,道德才会是积极向上的。

个体的道德想象及修养,以及由此形成的道德选择的行动力,同样决定着我们社会的道德风貌。许多时候,正因为某些机制还不够合理,源自个体的道德努力才显得格外珍贵。个体努力所激发的道德能量更为巨大,并由此带来了道德的良性循环、构筑着道德大厦的坚实基础。知识回顾矛盾统一(合)

主客统一

应用:既然客观论断,所以主观论断

既然文质相离,所以不应以文断人,也不应该因艺术家人品低劣,而否定其艺术成就,更不应该把道德和文艺捆绑,甚至凌驾于文艺之上,把文艺推入空洞道德说教。主观论断(一)

所以说,要让善行成为一种社会风尚,要让道德不再流于高高在上的耳提面命。在可能的情境下,相关方面应该主动且真诚地对善行义举的实施者给予合适的回报和相应的奖励,并由此进一步建立与道德正义相对应的制度正义。主观论断(二)

所以说,要让善行成为一种社会风尚,必须始以规范,终以风俗,奖励机制亦要先立而后破,唯如此,才能促使道德事业向“常人之举”的转化,进而实现回归道德目的的“纯粹”升华。主观论断(三)

个体的道德想象,以及由此形成的道德选择,同样决定着我们社会的道德风貌。道德从来就不是抽象的。事实上,与某些宏大批判相比,个体努力所激发的道德能量更为巨大,并由此带来了道德的良性循环、构筑着道德大厦的坚实基础。唯有借助这种想象的力量,我们才能及时填补制度的价值真空,并积聚起改善制度的道德力量。有序表达思路展开路径之“正—反—合”

起①【定向引述+论点提出】

承②让步分析对手观点的合理性。(他方原因)

转③反向质疑

承④正面论证之己方原因一

承⑤正面论证之己方原因二

合⑥结论【主观论断或客观论断】

【示例】

?子路见义勇为,欣然接受回报,众人议论纷纷,孔子却不以为然;子贡义赎鲁奴,自掏腰包,众以之为善,孔子却严厉批评。抚卷于案,初具疑惑:义救鲁奴而不报账的子贡受到责备,同样是救人一命却收下谢礼的子路反得表扬。掩卷沉思,方觉意义深远。

【定向引述+论点提出】道德旗帜下的沉思 【让步分析之他方原因+分析其合理性】

?从小到大,我们听到的大多是这样的言语:君子重义不言利,施恩不图报,拾金不昧,大公无私,无私奉献,舍己为人,洁身自好。在义与利的交锋中,我们民族一贯高举道德旗帜,视义为荣,瞅利为耻。也正因如此,历朝历代涌现了不计其数的大爱无私、大忠无己、大义无亲之人,他们以自己的光风霁月绚烂了中华民族精神的天空,凭自己的拯溺扶危之美德温暖了千千万万悲冷之心灵。

所以,当我们救了人,却接受了牛的时候,人们会议论纷纷;当我们自掏腰包,却不寻求补偿时,大家交口称赞。是的,这就是我们心目中的善行美德。

?毋庸置疑,从个人层面,提倡无私奉献、道德示范是极好的。是的,我发自内心地赞同咱们传统的义利价值观,重义轻利,最好不言利。我也热切地盼望施恩不图报的人,越来越多。然而,从社会层面,我想问的是,为何古往今来,我们的社会如此美德之人却寥寥无几呢?为何我们热切期待的路不拾遗,夜不阖户的美好永远只是遥不可及的空中楼阁呢?

【承上小结+反向质疑】

④答案其实很简单。因为义而不利,行而不远。对个人而言,实现一项义举一件善行,不是难事,难就难在多做一些,不间断地做下去,难就难在让善行成为一种社会风尚。毕竟每个人都有自己生活的空间,都有着自己的责任与权利。非功利地行善仗义,付出精力与财力,内心固然是得到了慰藉与充实,人格与灵魂因为无私无悔而变得饱满而鲜活。但人终归是社会之人,不免受制于现实中方方面面的利益,因此,我们绝不能苛求一个人总是牺牲自己奉献自己。事实上,也正是由于这种牺牲与奉献使得许许多多的人视行善举义为畏途,从而他们只是感动感激只是钦佩敬仰,却不去效仿不加推广。

⑤由此观之,孔子这种思想具有深刻的社会意义和现实意义。它既冲破了传统义而不利的思想误区,也冲破了道德失范的认知误区。人们对道德失范状况的认识要么是在拷问个人的道德修养和品性的不足,要么是拷问整个社会文化信仰的缺失。然而,道德行为其实深受日常生活中所能感受的正义状况的影响,如果缺乏制度正义,即公平、平等规则和奖惩分明的制度化标准,社会成员便不能平等地感受到尊严、尊重和自尊,甚至会因此而陷入道德尴尬的境地,道德失范由此涌现。

⑥所以说,要让善行成为一种社会风尚,要让道德不再流于高高在上的耳提面命。在可能的情境下,政府机构、社会组织应该建立与道德正义相对应的制度正义应该主动且真诚地对善行义举的实施者给予合适的回报,让他们真真切切地因为自己的本不图报的行为获得精神与物质的补偿。惟其如此,有爱、有善之人方能更加努力地去施爱行善,惟其如此,作为社会人的我们,当有行善冲动之时,也不会再有后顾之忧与世薄之叹了。

谢谢

同课章节目录