文言文断句课件(共57张PPT)

图片预览

文档简介

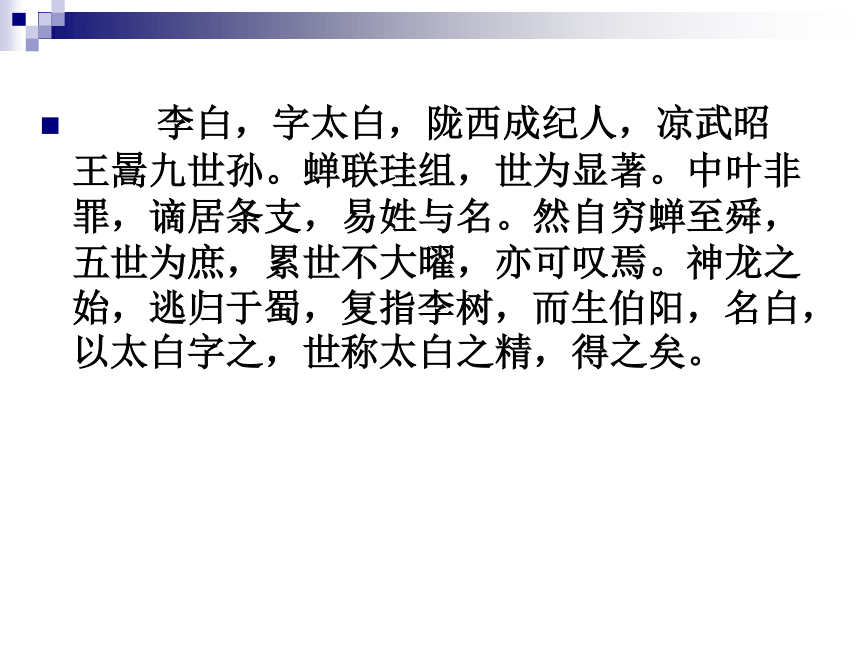

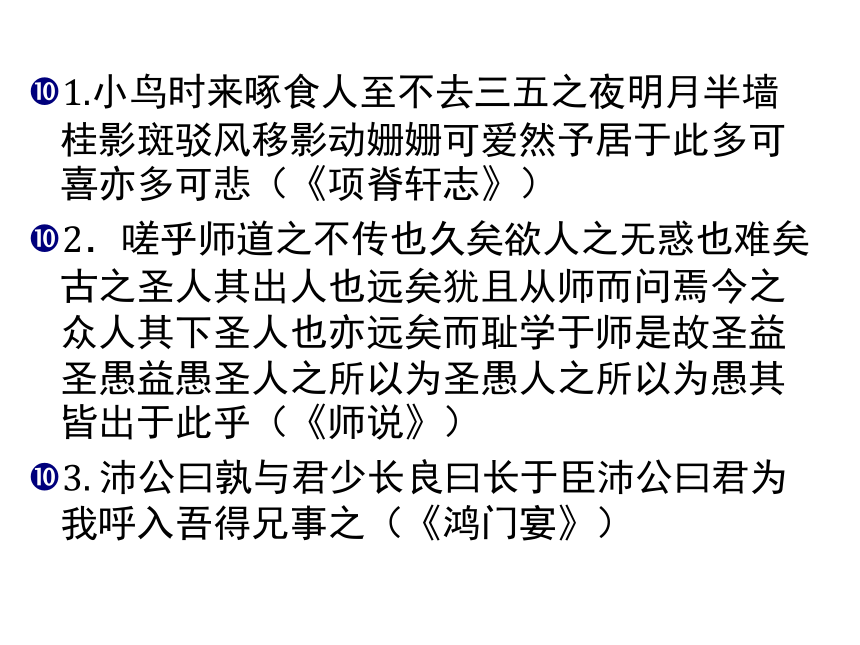

课件57张PPT。文言文断句 李白,字太白,陇西成纪人,凉武昭王暠九世孙。蝉联珪组,世为显著。中叶非罪,谪居条支,易姓与名。然自穷蝉至舜,五世为庶,累世不大曜,亦可叹焉。神龙之始,逃归于蜀,复指李树,而生伯阳,名白,以太白字之,世称太白之精,得之矣。1.小鸟时来啄食人至不去三五之夜明月半墙桂影斑驳风移影动姗姗可爱然予居于此多可喜亦多可悲(《项脊轩志》)

2.嗟乎师道之不传也久矣欲人之无惑也难矣古之圣人其出人也远矣犹且从师而问焉今之众人其下圣人也亦远矣而耻学于师是故圣益圣愚益愚圣人之所以为圣愚人之所以为愚其皆出于此乎(《师说》)

3. 沛公曰孰与君少长良曰长于臣沛公曰君为我呼入吾得兄事之(《鸿门宴》)

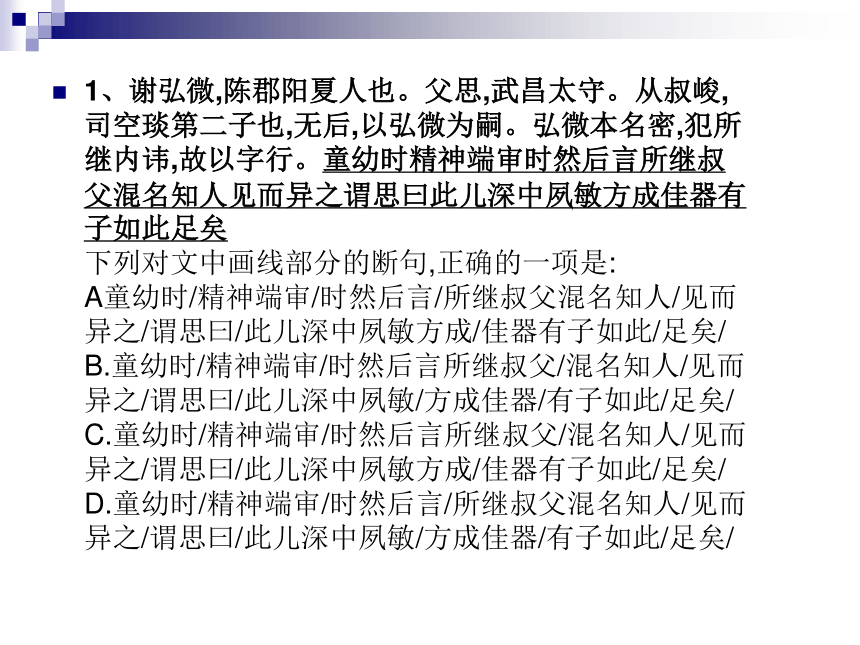

1、谢弘微,陈郡阳夏人也。父思,武昌太守。从叔峻,司空琰第二子也,无后,以弘微为嗣。弘微本名密,犯所继内讳,故以字行。童幼时精神端审时然后言所继叔父混名知人见而异之谓思曰此儿深中夙敏方成佳器有子如此足矣 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是: A童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ B.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/ C.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ D.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/ 1、谢弘微,陈郡阳夏人也。父思,武昌太守。从叔峻,司空琰第二子也,无后,以弘微为嗣。弘微本名密,犯所继内讳,故以字行。童幼时精神端审时然后言所继叔父混名知人见而异之谓思曰此儿深中夙敏方成佳器有子如此足矣 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是: A童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ B.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/ C.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ D.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/

选项D 谢弘微,是陈郡阳夏人。父亲叫谢思,任武昌太守。堂叔谢峻是司空谢琰的第二个儿子。谢峻自己无子,就以谢弘微为继子,谢弘微本名密,因为触犯了继母的名讳,所以就用字代名。谢弘微孩童时期,风采充溢,但却端庄谨慎,遇上适当的时机才说话。他继父的弟弟谢混有知人之名,见到谢弘微,认为他不同于寻常之人,谢混对谢思说:“这个孩子深沉早慧,将成为才行出众之人,有这样的儿子,满足了。”解析:

1、先明确句意;

若想理解文意,平时要加强对文言文的诵读。

2、本文中,借助 曰、云、言、谓、道等动词来判断人物对话;

翻译:

谢弘微孩童时期,风采充溢,但却端庄谨慎,遇上适当的时机才说话,他继父的弟弟谢混有知人之名,见到谢弘微,认为他不同于寻常之人,谢混对谢思说:“这个孩子深沉早慧,将成为才行出众之人,有这样的儿子,足够了。”

2、憙年十五,常思报之。乃挟兵结客,后遂往复仇。而仇家皆疾病,无相距者。憙以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。顾谓仇曰:“尔曹若健,远相避也。”更始即位舞阴大姓李氏拥城不下更始遣柱天将军李宝降之不肯云闻宛之赵氏有孤孙熹信义著名愿得降之更始乃征憙。(《后汉书.赵憙传》) 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是: A.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ B.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ C.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/ D.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/

2、憙年十五,常思报之。乃挟兵结客,后遂往复仇。而仇家皆疾病,无相距者。憙以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。顾谓仇曰:“尔曹若健,远相避也。”更始即位舞阴大姓李氏拥城不下更始遣柱天将军李宝降之不肯云闻宛之赵氏有孤孙熹信义著名愿得降之更始乃征憙。(《后汉书.赵憙传》) 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是: A.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ B.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ C.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/ D.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/

选A 赵憙年十五岁,时常想着为兄报仇。于是带着兵器约好朋友,后来前去报仇。仇人们全都生了病,没有人抵抗了。赵憙认为乘别人生病报杀兄之仇,没有仁爱的人所应有的心,就暂且放他们离开了,回头对仇人说:“你们如果病好了,要远远的躲着我。更始帝刘玄即位,舞阴大姓李氏占据城池攻击不下,更始帝派柱天将军李宝让李氏投降,李氏不肯,说:“听说宛地赵氏有个独孙子叫赵憙,讲信义很有名,我愿意向他投降。”1、先明确句意;

舞阴大姓不肯投降,皇帝派人去招降,他任然不肯投降,所以断为“不肯”;

2、关注:

云,即说的意思;

孤孙憙,不能变成孙憙。

翻译:更始帝刘玄即位,舞阴大姓李氏占据城池攻击不下,更始帝派柱天将军李宝让李氏投降,李氏不肯,说:“听说宛地赵氏有个独孙子叫赵憙,讲信义很有名,我愿意向他投降。”更始帝就召见赵憙。3、许将字冲元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初选人调拟先南曹次考功综核无法吏得缘文为奸选者又不得诉长吏将奏罢南曹辟公舍以待来诉者士无留难契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对曰:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。(节选自《宋史.许将传》) 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是 A.初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难 B初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ C初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ D初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ 3、许将字冲元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初选人调拟先南曹次考功综核无法吏得缘文为奸选者又不得诉长吏将奏罢南曹辟公舍以待来诉者士无留难契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对曰:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。(节选自《宋史.许将传》) 1下列对文中画线部分的断句,正确的一项是(3分) A.初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难 B初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ C初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ D初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ 选D1、先明确句意:和选拔人才有关,然后用排除法来做;

2、初,时间词;其后断开,排除B,C;

3、“选者”与句首“选人调拟”呼应,指被选拔的人。正是因为吏“为奸”,被选拔的人才“不得诉”,故应在“选者”之前断开,排除A,选D项。

翻译:许将字冲元,福州闽人。举(考取,考中)进士(中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士;是古代科举殿试及第者之称)第一。神宗召对(君主召见臣下令其回答有关政事、经义等方面的问题),除(授予官职)集贤校理、同知(管理,掌管)礼院,编修(编写,编订)中书条例(泛指分条订立的章程、规则)。初,选(选拔)人调拟(初步定下来),先南曹(尚书省吏部、兵部下属机构),次考功(考核工作成效),综核(考核)无法(法度),吏得缘文(缘,顺着,沿着;从字面意义附会曲解)为奸(做狡诈、邪恶的事),选者又不得诉(省略“于”,对)长吏,(许)将奏罢南曹,辟(开辟,设置)公舍以待来诉者(……的人),士无留难(无理阻挠刁难?)。4、曾公亮,字明仲,泉州晋江人。举进士甲科,知会稽县。民田鏡湖旁,每患湖溢。公亮立斗门,泄水入曹娥江,民受其利。以端明殿学士知郑州,为政有能声盗悉窜他境至夜户不闭尝有使客亡橐中物移书诘盗公亮报吾境不藏盗殆从者之瘦耳索之果然( (节选自《宋史.曾公亮传》)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ B.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ C.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ D.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ 4、曾公亮,字明仲,泉州晋江人。举进士甲科,知会稽县。民田鏡湖旁,每患湖溢。公亮立斗门,泄水入曹娥江,民受其利。以端明殿学士知郑州,为政有能声盗悉窜他境至夜户不闭尝有使客亡橐中物移书诘盗公亮报吾境不藏盗殆从者之瘦耳索之果然( (节选自《宋史.曾公亮传》)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ B.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ C.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ D.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/

选项B

明确句意:

盗悉窜他境,指盗贼逃窜到别州境内,中间不能断开,排除C、D;

移书诘盗,意思下发公文追究盗贼,语意完整,排除A.

翻译:

曾公亮,字明仲,泉州晋江人。考中为进士甲科,知会稽县。老百姓在镜湖旁种田,常常担心镜湖泛滥。曾公亮设置斗门,将湖水泄入曹娥江,老百姓享受到他的好处。曾公亮以端明殿学士的身份主政郑州,治理政事有才能因而声名在外,盗贼全部逃窜到其他州县,以至于晚上不用关闭大门。曾经有过客丢失橐中财物,发布文书诘查盗贼,曾公亮上报:“我所辖境不窝藏盗贼,恐怕是同行的人隐藏起来了吧。”进行搜查,果然如此。5、陈登云,字从龙,唐山人。万历五年进士。除鄢陵知县,征授御史。出按辽东,疏陈安攘十策,又请速首功之赏。改巡山西。还朝,会廷臣方争建储。登云谓议不早决,由贵妃家阴沮之。十六年六月遂因灾异抗疏,劾妃父郑承宪,言:“承宪怀祸藏奸窥觊储贰且广结术士之流曩陛下重惩科场冒籍承宪妻每扬言事由己发用以恐喝勋贵簧鼓朝绅…… (节选自《明史·陈登云传》) 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩科场/冒籍承宪妻每扬言事由己发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ B.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术士之流/曩陛下重惩科」场冒籍/承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ C.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术士之流/曩陛下重惩科场冒籍/承宪妻每扬言事由已发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ D承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩和场/冒籍承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ 5、陈登云,字从龙,唐山人。万历五年进士。除鄢陵知县,征授御史。出按辽东,疏陈安攘十策,又请速首功之赏。改巡山西。还朝,会廷臣方争建储。登云谓议不早决,由贵妃家阴沮之。十六年六月遂因灾异抗疏,劾妃父郑承宪,言:“承宪怀祸藏奸窥觊储贰且广结术士之流曩陛下重惩科场冒籍承宪妻每扬言事由己发用以恐喝勋贵簧鼓朝绅…… (节选自《明史·陈登云传》) 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是: A.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩科场/冒籍承宪妻每扬言事由己发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ B.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术士之流/曩陛下重惩科场冒籍/承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ C.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术土之流/曩陛下重惩科场冒籍/承宪妻每扬言事由已发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ D承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩和场/冒籍承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/

选C 1、明确句意:

2、关注短语:

怀祸藏奸,窥觊储贰(动宾)

事由已发(主谓)

翻译:

陈登云,字从龙,唐山人。万历五年(1577)进士,授职鄢陵知县。政绩最好,升为御史。出按辽东,上疏陈明安定边境的十条对策,又请求加速建立首功的赏赐制度。后改为山西巡抚。

回到京城,恰好朝廷大臣正在争论立储君的事。陈登云认为朝议迟迟不能决定,是贵妃家人暗中捣鬼。万历十六年(1588)六月因发生灾害上疏弹劾贵妃父亲郑承宪,说:“郑承宪包藏祸心,觊觎储君。天天与宦官往来,商量对策,而且广泛交结山人、术士、道士、和尚之流。当初陛下重惩科场冒名顶替之人,郑承宪的妻子每每扬言事情是自己揭发的,用来恐吓勋贵,以巧言惑动朝廷人士。

测后讲(一)讲题

测后讲(二)归纳

测后讲(二)归纳 了解文言断句:

文言文断句,过去称为句读(dòu)。所谓“句”,就是作者已表达了一个完整的意思,到此应断句,用标点符号来表示,即用“句号”。语意未完而需要稍稍停顿的地方叫“读”,相当于今人使用的“逗号”。测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

1、掌握大意

材料一:哀公问于孔子曰:“吾闻夔一足(脚),信乎?”曰:“夔,人也;何故一足(脚)?彼其无他异而独通于声。尧曰:‘夔一而足(足够)矣。’使为乐正。故君子曰:‘夔有一,足(足够)。’非一足(脚)也。”

这段话的断句很典型,如果不理解“足”两层含义(脚;足够),要断清这段文字,就非常困难。大致弄清了文意,断句就有了基础。

测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

2、抓住虚词标志

虚词标志:

句首虚词:夫、惟、盖、凡、窃、请、敬、即、苟、若、纵、纵使、于是、且夫、向使、虽……

句中虚词:于、以、而、者……

句尾虚词:也、乎、哉、矣、耶、耳、焉……

这些分类只是相对的,如“也”有时作句中语气助词,“者”也可作分句末的停顿语气词,等等。

古人写文章,不用标点符号,他们明辨句读,虚词就成了重要的标志。尤其是一些语气词和连词的前后,往往是该断句的地方。

测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

3、抓住实词中动词标志

有一段介绍唐朝诗人白居易作诗的情况:

“乐天每作诗令一老妪听之问曰解否曰解则录之不解则又复易之。”

要是加上标点,便是

“乐天每作诗,令一老妪听之,问曰:‘解否?’曰‘解’,则录之;‘不解’,则又复易之。”

上述文章,不是以白居易同老妪对话形式出现的,是作者叙述的语气,因此在老妪答话的“曰”字下,不必加冒号。“解”“不解”后,不必在引号里加句号,应在引号外加逗号。一般动词作标志

主谓宾是一个句子的主要成分。文言文中,主语、宾语省略现象较多,谓语省略的极少。在断句中可以抓住动词谓语,在它之前找主语,在它之后找宾语。

孟子曰: 有孺子歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。’孔子曰:‘小子听之!清斯濯缨,浊斯濯足矣,自取之也。’夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。太甲曰:‘天作孽,犹可违;自作孽,不可活。’此之谓也。”(《孟子·离娄章句上》)测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

4、抓住实词中人名、物名作标志

需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。例如《赤壁之战》中,“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,以下“肃径迎之”“肃宣权旨”就不再提姓了。测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

5、修辞标志:

①以“顶真”确定句读

顶真是文言文中常见的形式。句子前后相承,前一句作宾语的词,在后一句中又作了主语。

②以“排偶”确定句读

排比、对偶、对称是文言文常见的修辞方法,句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。这一特点,又为我们断句提供了方便。

③以“反复”确定句读

③以“反复”确定句读

反复,特别是间隔反复,在文言文中是相当常见的修辞方法。如《邹忌讽齐王纳谏》中“我孰与城北徐公美”反复多次,《庄暴见孟子》也有大段反复。抓住这一特点,自然有助于断句。“具告沛公,沛公大惊。”

“秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王,秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。”

“手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦”

“上食埃土,下饮黄泉”

“奉之弥繁,侵之愈急”

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂趁热打铁当堂练:小试牛刀,运用方法1.客有为齐王画者齐王问曰画孰最难者曰犬马最难孰最易者曰鬼魅最易小试牛刀,运用方法1.客有为齐王画者/齐王问曰/画孰最难者/曰/犬马最难/孰最易者/曰/鬼魅最易小试牛刀,运用方法1.客有为齐王画者/齐王问曰/画孰最难者/曰/犬马最难/孰最易者/曰/鬼魅最易

(察对话、找虚词、标名代、据排偶)小试牛刀,运用方法

2.孔子曰益者三乐损者三乐乐节礼乐乐道人之善乐多贤友益矣乐骄乐乐佚游乐宴乐损矣 小试牛刀,运用方法

2.孔子曰/益者三乐/损者三乐/乐节礼乐/乐道人之善/乐多贤友/益矣/乐骄乐/乐佚游/乐宴乐/损矣小试牛刀,运用方法

2.孔子曰/益者三乐/损者三乐/乐节礼乐/乐道人之善/乐多贤友/益矣/乐骄乐/乐佚游/乐宴乐/损矣

( 依总分、据排偶、找虚词、察对话 ) 测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

6、句式标志:

文言中有一些特殊的句式,如倒装句,判断句,被动句等,都可以作为我们断句的切入点。由于不能掌握文言的一些特殊文言句式,学生往往会造成标点上的错误。如:

“薛谭学讴于秦青未穷青之技自谓尽之遂辞归。”(《列子·汤问》)如果标点成“薛谭学讴,于秦青未穷。青之技自谓尽之,遂辞归”就不对。这里第一个标点就错了。为什么会错呢?因为不懂得在文言中,介词结构(“于秦青”)常常放在动词谓语(“讴”)之后。应标点成“薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归”。

另外,也要掌握一些文言文常见的固定结构(如……何;奈……何;若……何;得无……乎;不亦……乎;无乃……乎;况……乎;何以……为;与其……孰若……;以……为……)。这样,可以让我们更准确更便捷地断句。补充:常见文言固定句式

1.无以、无从,译为“没有用来……的办法”。例如:

家贫,无从致书以观。

2.有以,译为“有用来……的办法”。例如:

袁人大愤,然未有以报也。

3.有所,译为“有……的(人、物、事)”。例如:

故患有所不避也。

4.无所,译为“没有……的(人、物、事)”。例如:

几无所逃死。

5.如何、奈何、若何,译为“怎么、怎么样、怎么办”。例如:

取吾璧,不予我城,奈何?

孔明用如此人物,如何不误事?

奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?

6.如……何,译为“对……怎么办”。例如:

如太行、王屋何?

7.奈……何,译为“把……怎么办”。例如:

三老不来还,奈之何?

8.是故、是以,译为“因此、所以”。例如:

是故圣益圣,愚益愚。

9.所以,译为“用来……的”“……的原因”“……的方法”。例如:

师者,所以传道受业解惑也。

此世所以不传也。

吾知所以拒子矣。10.不亦……乎,译为“不是……吗”。例如:

以此为政,不亦惑乎?

11.何……焉为,译为“有什么……呢”。例如:

夫子何命焉为?

12.何……为,译为“还要……干什么”。例如:

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

13.庸……乎,译为“难道……吗”。例如:

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

14.其……乎,译为“难道……吗”。例如:

我中国其果老大矣乎?15.得无……乎、得无……耶,译为“恐怕……吧”或“莫非……吧”。例如:

览物之情,得无异乎?

16.无乃……乎,译为“恐怕……吧”。例如:

居简而行简,无乃大简乎?

17.……之谓也、其……之谓也、其……之谓乎,译为“说的就是……啊”或“大概说的就是……吧”。例如:

闻道百,以为莫己若者,我之谓也。18.孰与、与……孰、译为“跟……比较,哪一个……”。例如:

吾孰与徐公美?

吾与徐公孰美?

19.孰若,译为“哪里比得上”。例如:

与其坐而待亡,孰若起而拯之?

20.然则,译为“既然如此,那么”。例如:

然则为天下之大害者,君而已矣!

21.有……者,译为“有个……人”。例如:

邑有成名者,操童子业,久不售。三、讲后练 1、用“/”给下面一段文言文断句。

夫 学 者 所 以 求 益 耳 见 人 读 数 十 卷 书 便 自 高 大 凌 忍 长 者 轻 慢 同 (节选自《颜氏家训》)

【答案】 夫学者/所以求益耳/见人读数十卷书便自高大/凌忍长者/轻慢同列

2.用“/”给下面一段文言文画横线的句子断句。

伯乐一过冀州之野,而马群遂空。……伯乐虽善知马安能空其群邪解之者曰吾所谓空非无马也无良马也 (韩愈《送温处士赴河阳序》)

【答案】 伯乐虽善知马/安能空其群邪/解之者曰/吾所谓空/非无马也/无良马也

3.用“/”给下面一段文言文断句。

臧 与 谷 二 人 相 与 牧 羊 而 俱 亡 其 羊 问 臧 奚 事 则 持 策 读 书 问 谷 奚 事 则 博 塞 以 游 二 人 者 事 业 不 同 其 于 亡 羊 均 也(《庄子·骈拇》)

【答案】 藏与谷二人/相与牧羊/而俱亡其羊/问臧奚事/则持策读书/问谷奚事/则博塞以游/二人者事业不同/其于亡羊均也4.用“/”给下面一段文言文画横线的句子断句。

郁离子曰:“善_战_者_省_敌_不_善_战_者_益_敌_省_敌_者_昌_益_敌_者_亡_ (选自《诚意伯文集·郁离子》)

【答案】 善战者省敌/不善战者益敌/省敌者昌/益敌者亡

郁离子说:“擅长指挥战斗的人善于削夺敌人实力,而不擅长指挥战斗的人只会增强敌人实力。善于削夺敌人实力的指挥者最终强盛,而只会增强敌人实力的指挥者最终失败。5.阅读下面的短文,完成文后各题。

是岁也晋复假道于虞以伐虢虞大夫宫之奇谏君曰晋不可假道也是且灭虞。虞君曰:“晋我同姓,不宜伐我。”宫之奇曰:“虞之与虢,唇之与齿,唇亡则齿寒。”虞公不听,遂许晋。宫之奇以其族去虞。其冬,晋灭虢,虢公丑奔周。还,袭灭虞,虏虞公及其大夫井伯、百里奚以媵秦穆姬,而修虞祀。

用“/”给下面的文字断句。

是 岁 也 晋 复 假 道 于 虞 以 伐 虢 虞 大 夫 宫 之 奇 谏 君 曰 晋 不 可 假 道 也 是 且 灭 虞。

【答案】 (1)是岁也/晋复假道于虞以伐虢/虞大夫宫之奇谏君曰/晋不可假道也/是且灭虞。【参考译文】

就在这一年,晋国又向虞国借道去攻打虢国。虞国的大夫宫之奇进谏虞君说:“(虞国)不能借道给晋国,这样做将会灭亡虞国。”虞君说:“晋君与我同姓,不会攻打我们。”宫之奇说:“虞国与虢国,(好像)嘴唇与牙齿,嘴唇没有了,牙齿就会感到寒冷。”虞公不听,便答应借道给晋国。宫之奇带领他的族人离开了虞国。当年冬天,晋国消灭了虢国,虢公丑逃到周京。晋军回师偷袭并灭掉了虞国,俘虏虞公以及他的大夫井伯、百里奚,作为秦献公女儿秦穆姬的陪嫁人,而派人办理虞国的祭祀。

2.嗟乎师道之不传也久矣欲人之无惑也难矣古之圣人其出人也远矣犹且从师而问焉今之众人其下圣人也亦远矣而耻学于师是故圣益圣愚益愚圣人之所以为圣愚人之所以为愚其皆出于此乎(《师说》)

3. 沛公曰孰与君少长良曰长于臣沛公曰君为我呼入吾得兄事之(《鸿门宴》)

1、谢弘微,陈郡阳夏人也。父思,武昌太守。从叔峻,司空琰第二子也,无后,以弘微为嗣。弘微本名密,犯所继内讳,故以字行。童幼时精神端审时然后言所继叔父混名知人见而异之谓思曰此儿深中夙敏方成佳器有子如此足矣 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是: A童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ B.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/ C.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ D.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/ 1、谢弘微,陈郡阳夏人也。父思,武昌太守。从叔峻,司空琰第二子也,无后,以弘微为嗣。弘微本名密,犯所继内讳,故以字行。童幼时精神端审时然后言所继叔父混名知人见而异之谓思曰此儿深中夙敏方成佳器有子如此足矣 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是: A童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ B.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/ C.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/ D.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/

选项D 谢弘微,是陈郡阳夏人。父亲叫谢思,任武昌太守。堂叔谢峻是司空谢琰的第二个儿子。谢峻自己无子,就以谢弘微为继子,谢弘微本名密,因为触犯了继母的名讳,所以就用字代名。谢弘微孩童时期,风采充溢,但却端庄谨慎,遇上适当的时机才说话。他继父的弟弟谢混有知人之名,见到谢弘微,认为他不同于寻常之人,谢混对谢思说:“这个孩子深沉早慧,将成为才行出众之人,有这样的儿子,满足了。”解析:

1、先明确句意;

若想理解文意,平时要加强对文言文的诵读。

2、本文中,借助 曰、云、言、谓、道等动词来判断人物对话;

翻译:

谢弘微孩童时期,风采充溢,但却端庄谨慎,遇上适当的时机才说话,他继父的弟弟谢混有知人之名,见到谢弘微,认为他不同于寻常之人,谢混对谢思说:“这个孩子深沉早慧,将成为才行出众之人,有这样的儿子,足够了。”

2、憙年十五,常思报之。乃挟兵结客,后遂往复仇。而仇家皆疾病,无相距者。憙以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。顾谓仇曰:“尔曹若健,远相避也。”更始即位舞阴大姓李氏拥城不下更始遣柱天将军李宝降之不肯云闻宛之赵氏有孤孙熹信义著名愿得降之更始乃征憙。(《后汉书.赵憙传》) 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是: A.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ B.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ C.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/ D.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/

2、憙年十五,常思报之。乃挟兵结客,后遂往复仇。而仇家皆疾病,无相距者。憙以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。顾谓仇曰:“尔曹若健,远相避也。”更始即位舞阴大姓李氏拥城不下更始遣柱天将军李宝降之不肯云闻宛之赵氏有孤孙熹信义著名愿得降之更始乃征憙。(《后汉书.赵憙传》) 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是: A.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ B.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/ C.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/ D.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤/孙熹信义著名/愿得降之/

选A 赵憙年十五岁,时常想着为兄报仇。于是带着兵器约好朋友,后来前去报仇。仇人们全都生了病,没有人抵抗了。赵憙认为乘别人生病报杀兄之仇,没有仁爱的人所应有的心,就暂且放他们离开了,回头对仇人说:“你们如果病好了,要远远的躲着我。更始帝刘玄即位,舞阴大姓李氏占据城池攻击不下,更始帝派柱天将军李宝让李氏投降,李氏不肯,说:“听说宛地赵氏有个独孙子叫赵憙,讲信义很有名,我愿意向他投降。”1、先明确句意;

舞阴大姓不肯投降,皇帝派人去招降,他任然不肯投降,所以断为“不肯”;

2、关注:

云,即说的意思;

孤孙憙,不能变成孙憙。

翻译:更始帝刘玄即位,舞阴大姓李氏占据城池攻击不下,更始帝派柱天将军李宝让李氏投降,李氏不肯,说:“听说宛地赵氏有个独孙子叫赵憙,讲信义很有名,我愿意向他投降。”更始帝就召见赵憙。3、许将字冲元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初选人调拟先南曹次考功综核无法吏得缘文为奸选者又不得诉长吏将奏罢南曹辟公舍以待来诉者士无留难契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对曰:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。(节选自《宋史.许将传》) 下列对文中画线部分的断句,正确的一项是 A.初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难 B初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ C初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ D初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ 3、许将字冲元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初选人调拟先南曹次考功综核无法吏得缘文为奸选者又不得诉长吏将奏罢南曹辟公舍以待来诉者士无留难契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对曰:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。(节选自《宋史.许将传》) 1下列对文中画线部分的断句,正确的一项是(3分) A.初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难 B初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ C初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ D初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ 选D1、先明确句意:和选拔人才有关,然后用排除法来做;

2、初,时间词;其后断开,排除B,C;

3、“选者”与句首“选人调拟”呼应,指被选拔的人。正是因为吏“为奸”,被选拔的人才“不得诉”,故应在“选者”之前断开,排除A,选D项。

翻译:许将字冲元,福州闽人。举(考取,考中)进士(中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士;是古代科举殿试及第者之称)第一。神宗召对(君主召见臣下令其回答有关政事、经义等方面的问题),除(授予官职)集贤校理、同知(管理,掌管)礼院,编修(编写,编订)中书条例(泛指分条订立的章程、规则)。初,选(选拔)人调拟(初步定下来),先南曹(尚书省吏部、兵部下属机构),次考功(考核工作成效),综核(考核)无法(法度),吏得缘文(缘,顺着,沿着;从字面意义附会曲解)为奸(做狡诈、邪恶的事),选者又不得诉(省略“于”,对)长吏,(许)将奏罢南曹,辟(开辟,设置)公舍以待来诉者(……的人),士无留难(无理阻挠刁难?)。4、曾公亮,字明仲,泉州晋江人。举进士甲科,知会稽县。民田鏡湖旁,每患湖溢。公亮立斗门,泄水入曹娥江,民受其利。以端明殿学士知郑州,为政有能声盗悉窜他境至夜户不闭尝有使客亡橐中物移书诘盗公亮报吾境不藏盗殆从者之瘦耳索之果然( (节选自《宋史.曾公亮传》)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ B.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ C.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ D.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ 4、曾公亮,字明仲,泉州晋江人。举进士甲科,知会稽县。民田鏡湖旁,每患湖溢。公亮立斗门,泄水入曹娥江,民受其利。以端明殿学士知郑州,为政有能声盗悉窜他境至夜户不闭尝有使客亡橐中物移书诘盗公亮报吾境不藏盗殆从者之瘦耳索之果然( (节选自《宋史.曾公亮传》)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ B.为政有能声/盗悉窜他境/至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ C.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物移书/诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/ D.为政有能声/盗悉窜/他境至夜户不闭/尝有使客亡橐中物/移书诘盗/公亮报/吾境不藏盗/殆从者之瘦耳/索之/果然/

选项B

明确句意:

盗悉窜他境,指盗贼逃窜到别州境内,中间不能断开,排除C、D;

移书诘盗,意思下发公文追究盗贼,语意完整,排除A.

翻译:

曾公亮,字明仲,泉州晋江人。考中为进士甲科,知会稽县。老百姓在镜湖旁种田,常常担心镜湖泛滥。曾公亮设置斗门,将湖水泄入曹娥江,老百姓享受到他的好处。曾公亮以端明殿学士的身份主政郑州,治理政事有才能因而声名在外,盗贼全部逃窜到其他州县,以至于晚上不用关闭大门。曾经有过客丢失橐中财物,发布文书诘查盗贼,曾公亮上报:“我所辖境不窝藏盗贼,恐怕是同行的人隐藏起来了吧。”进行搜查,果然如此。5、陈登云,字从龙,唐山人。万历五年进士。除鄢陵知县,征授御史。出按辽东,疏陈安攘十策,又请速首功之赏。改巡山西。还朝,会廷臣方争建储。登云谓议不早决,由贵妃家阴沮之。十六年六月遂因灾异抗疏,劾妃父郑承宪,言:“承宪怀祸藏奸窥觊储贰且广结术士之流曩陛下重惩科场冒籍承宪妻每扬言事由己发用以恐喝勋贵簧鼓朝绅…… (节选自《明史·陈登云传》) 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩科场/冒籍承宪妻每扬言事由己发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ B.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术士之流/曩陛下重惩科」场冒籍/承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ C.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术士之流/曩陛下重惩科场冒籍/承宪妻每扬言事由已发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ D承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩和场/冒籍承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ 5、陈登云,字从龙,唐山人。万历五年进士。除鄢陵知县,征授御史。出按辽东,疏陈安攘十策,又请速首功之赏。改巡山西。还朝,会廷臣方争建储。登云谓议不早决,由贵妃家阴沮之。十六年六月遂因灾异抗疏,劾妃父郑承宪,言:“承宪怀祸藏奸窥觊储贰且广结术士之流曩陛下重惩科场冒籍承宪妻每扬言事由己发用以恐喝勋贵簧鼓朝绅…… (节选自《明史·陈登云传》) 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是: A.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩科场/冒籍承宪妻每扬言事由己发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ B.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术士之流/曩陛下重惩科场冒籍/承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ C.承宪怀祸藏奸/窥觊储贰/且广结术土之流/曩陛下重惩科场冒籍/承宪妻每扬言事由已发/用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/ D承宪怀祸藏奸/窥觊储贰且广结术士之流/曩陛下重惩和场/冒籍承宪妻每扬言/事由己发用以恐喝勋贵/簧鼓朝绅/

选C 1、明确句意:

2、关注短语:

怀祸藏奸,窥觊储贰(动宾)

事由已发(主谓)

翻译:

陈登云,字从龙,唐山人。万历五年(1577)进士,授职鄢陵知县。政绩最好,升为御史。出按辽东,上疏陈明安定边境的十条对策,又请求加速建立首功的赏赐制度。后改为山西巡抚。

回到京城,恰好朝廷大臣正在争论立储君的事。陈登云认为朝议迟迟不能决定,是贵妃家人暗中捣鬼。万历十六年(1588)六月因发生灾害上疏弹劾贵妃父亲郑承宪,说:“郑承宪包藏祸心,觊觎储君。天天与宦官往来,商量对策,而且广泛交结山人、术士、道士、和尚之流。当初陛下重惩科场冒名顶替之人,郑承宪的妻子每每扬言事情是自己揭发的,用来恐吓勋贵,以巧言惑动朝廷人士。

测后讲(一)讲题

测后讲(二)归纳

测后讲(二)归纳 了解文言断句:

文言文断句,过去称为句读(dòu)。所谓“句”,就是作者已表达了一个完整的意思,到此应断句,用标点符号来表示,即用“句号”。语意未完而需要稍稍停顿的地方叫“读”,相当于今人使用的“逗号”。测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

1、掌握大意

材料一:哀公问于孔子曰:“吾闻夔一足(脚),信乎?”曰:“夔,人也;何故一足(脚)?彼其无他异而独通于声。尧曰:‘夔一而足(足够)矣。’使为乐正。故君子曰:‘夔有一,足(足够)。’非一足(脚)也。”

这段话的断句很典型,如果不理解“足”两层含义(脚;足够),要断清这段文字,就非常困难。大致弄清了文意,断句就有了基础。

测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

2、抓住虚词标志

虚词标志:

句首虚词:夫、惟、盖、凡、窃、请、敬、即、苟、若、纵、纵使、于是、且夫、向使、虽……

句中虚词:于、以、而、者……

句尾虚词:也、乎、哉、矣、耶、耳、焉……

这些分类只是相对的,如“也”有时作句中语气助词,“者”也可作分句末的停顿语气词,等等。

古人写文章,不用标点符号,他们明辨句读,虚词就成了重要的标志。尤其是一些语气词和连词的前后,往往是该断句的地方。

测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

3、抓住实词中动词标志

有一段介绍唐朝诗人白居易作诗的情况:

“乐天每作诗令一老妪听之问曰解否曰解则录之不解则又复易之。”

要是加上标点,便是

“乐天每作诗,令一老妪听之,问曰:‘解否?’曰‘解’,则录之;‘不解’,则又复易之。”

上述文章,不是以白居易同老妪对话形式出现的,是作者叙述的语气,因此在老妪答话的“曰”字下,不必加冒号。“解”“不解”后,不必在引号里加句号,应在引号外加逗号。一般动词作标志

主谓宾是一个句子的主要成分。文言文中,主语、宾语省略现象较多,谓语省略的极少。在断句中可以抓住动词谓语,在它之前找主语,在它之后找宾语。

孟子曰: 有孺子歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。’孔子曰:‘小子听之!清斯濯缨,浊斯濯足矣,自取之也。’夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。太甲曰:‘天作孽,犹可违;自作孽,不可活。’此之谓也。”(《孟子·离娄章句上》)测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

4、抓住实词中人名、物名作标志

需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。例如《赤壁之战》中,“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,以下“肃径迎之”“肃宣权旨”就不再提姓了。测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

5、修辞标志:

①以“顶真”确定句读

顶真是文言文中常见的形式。句子前后相承,前一句作宾语的词,在后一句中又作了主语。

②以“排偶”确定句读

排比、对偶、对称是文言文常见的修辞方法,句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。这一特点,又为我们断句提供了方便。

③以“反复”确定句读

③以“反复”确定句读

反复,特别是间隔反复,在文言文中是相当常见的修辞方法。如《邹忌讽齐王纳谏》中“我孰与城北徐公美”反复多次,《庄暴见孟子》也有大段反复。抓住这一特点,自然有助于断句。“具告沛公,沛公大惊。”

“秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王,秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。”

“手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦”

“上食埃土,下饮黄泉”

“奉之弥繁,侵之愈急”

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂趁热打铁当堂练:小试牛刀,运用方法1.客有为齐王画者齐王问曰画孰最难者曰犬马最难孰最易者曰鬼魅最易小试牛刀,运用方法1.客有为齐王画者/齐王问曰/画孰最难者/曰/犬马最难/孰最易者/曰/鬼魅最易小试牛刀,运用方法1.客有为齐王画者/齐王问曰/画孰最难者/曰/犬马最难/孰最易者/曰/鬼魅最易

(察对话、找虚词、标名代、据排偶)小试牛刀,运用方法

2.孔子曰益者三乐损者三乐乐节礼乐乐道人之善乐多贤友益矣乐骄乐乐佚游乐宴乐损矣 小试牛刀,运用方法

2.孔子曰/益者三乐/损者三乐/乐节礼乐/乐道人之善/乐多贤友/益矣/乐骄乐/乐佚游/乐宴乐/损矣小试牛刀,运用方法

2.孔子曰/益者三乐/损者三乐/乐节礼乐/乐道人之善/乐多贤友/益矣/乐骄乐/乐佚游/乐宴乐/损矣

( 依总分、据排偶、找虚词、察对话 ) 测后讲(二)归纳 文言断句解题方法:

6、句式标志:

文言中有一些特殊的句式,如倒装句,判断句,被动句等,都可以作为我们断句的切入点。由于不能掌握文言的一些特殊文言句式,学生往往会造成标点上的错误。如:

“薛谭学讴于秦青未穷青之技自谓尽之遂辞归。”(《列子·汤问》)如果标点成“薛谭学讴,于秦青未穷。青之技自谓尽之,遂辞归”就不对。这里第一个标点就错了。为什么会错呢?因为不懂得在文言中,介词结构(“于秦青”)常常放在动词谓语(“讴”)之后。应标点成“薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归”。

另外,也要掌握一些文言文常见的固定结构(如……何;奈……何;若……何;得无……乎;不亦……乎;无乃……乎;况……乎;何以……为;与其……孰若……;以……为……)。这样,可以让我们更准确更便捷地断句。补充:常见文言固定句式

1.无以、无从,译为“没有用来……的办法”。例如:

家贫,无从致书以观。

2.有以,译为“有用来……的办法”。例如:

袁人大愤,然未有以报也。

3.有所,译为“有……的(人、物、事)”。例如:

故患有所不避也。

4.无所,译为“没有……的(人、物、事)”。例如:

几无所逃死。

5.如何、奈何、若何,译为“怎么、怎么样、怎么办”。例如:

取吾璧,不予我城,奈何?

孔明用如此人物,如何不误事?

奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?

6.如……何,译为“对……怎么办”。例如:

如太行、王屋何?

7.奈……何,译为“把……怎么办”。例如:

三老不来还,奈之何?

8.是故、是以,译为“因此、所以”。例如:

是故圣益圣,愚益愚。

9.所以,译为“用来……的”“……的原因”“……的方法”。例如:

师者,所以传道受业解惑也。

此世所以不传也。

吾知所以拒子矣。10.不亦……乎,译为“不是……吗”。例如:

以此为政,不亦惑乎?

11.何……焉为,译为“有什么……呢”。例如:

夫子何命焉为?

12.何……为,译为“还要……干什么”。例如:

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

13.庸……乎,译为“难道……吗”。例如:

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

14.其……乎,译为“难道……吗”。例如:

我中国其果老大矣乎?15.得无……乎、得无……耶,译为“恐怕……吧”或“莫非……吧”。例如:

览物之情,得无异乎?

16.无乃……乎,译为“恐怕……吧”。例如:

居简而行简,无乃大简乎?

17.……之谓也、其……之谓也、其……之谓乎,译为“说的就是……啊”或“大概说的就是……吧”。例如:

闻道百,以为莫己若者,我之谓也。18.孰与、与……孰、译为“跟……比较,哪一个……”。例如:

吾孰与徐公美?

吾与徐公孰美?

19.孰若,译为“哪里比得上”。例如:

与其坐而待亡,孰若起而拯之?

20.然则,译为“既然如此,那么”。例如:

然则为天下之大害者,君而已矣!

21.有……者,译为“有个……人”。例如:

邑有成名者,操童子业,久不售。三、讲后练 1、用“/”给下面一段文言文断句。

夫 学 者 所 以 求 益 耳 见 人 读 数 十 卷 书 便 自 高 大 凌 忍 长 者 轻 慢 同 (节选自《颜氏家训》)

【答案】 夫学者/所以求益耳/见人读数十卷书便自高大/凌忍长者/轻慢同列

2.用“/”给下面一段文言文画横线的句子断句。

伯乐一过冀州之野,而马群遂空。……伯乐虽善知马安能空其群邪解之者曰吾所谓空非无马也无良马也 (韩愈《送温处士赴河阳序》)

【答案】 伯乐虽善知马/安能空其群邪/解之者曰/吾所谓空/非无马也/无良马也

3.用“/”给下面一段文言文断句。

臧 与 谷 二 人 相 与 牧 羊 而 俱 亡 其 羊 问 臧 奚 事 则 持 策 读 书 问 谷 奚 事 则 博 塞 以 游 二 人 者 事 业 不 同 其 于 亡 羊 均 也(《庄子·骈拇》)

【答案】 藏与谷二人/相与牧羊/而俱亡其羊/问臧奚事/则持策读书/问谷奚事/则博塞以游/二人者事业不同/其于亡羊均也4.用“/”给下面一段文言文画横线的句子断句。

郁离子曰:“善_战_者_省_敌_不_善_战_者_益_敌_省_敌_者_昌_益_敌_者_亡_ (选自《诚意伯文集·郁离子》)

【答案】 善战者省敌/不善战者益敌/省敌者昌/益敌者亡

郁离子说:“擅长指挥战斗的人善于削夺敌人实力,而不擅长指挥战斗的人只会增强敌人实力。善于削夺敌人实力的指挥者最终强盛,而只会增强敌人实力的指挥者最终失败。5.阅读下面的短文,完成文后各题。

是岁也晋复假道于虞以伐虢虞大夫宫之奇谏君曰晋不可假道也是且灭虞。虞君曰:“晋我同姓,不宜伐我。”宫之奇曰:“虞之与虢,唇之与齿,唇亡则齿寒。”虞公不听,遂许晋。宫之奇以其族去虞。其冬,晋灭虢,虢公丑奔周。还,袭灭虞,虏虞公及其大夫井伯、百里奚以媵秦穆姬,而修虞祀。

用“/”给下面的文字断句。

是 岁 也 晋 复 假 道 于 虞 以 伐 虢 虞 大 夫 宫 之 奇 谏 君 曰 晋 不 可 假 道 也 是 且 灭 虞。

【答案】 (1)是岁也/晋复假道于虞以伐虢/虞大夫宫之奇谏君曰/晋不可假道也/是且灭虞。【参考译文】

就在这一年,晋国又向虞国借道去攻打虢国。虞国的大夫宫之奇进谏虞君说:“(虞国)不能借道给晋国,这样做将会灭亡虞国。”虞君说:“晋君与我同姓,不会攻打我们。”宫之奇说:“虞国与虢国,(好像)嘴唇与牙齿,嘴唇没有了,牙齿就会感到寒冷。”虞公不听,便答应借道给晋国。宫之奇带领他的族人离开了虞国。当年冬天,晋国消灭了虢国,虢公丑逃到周京。晋军回师偷袭并灭掉了虞国,俘虏虞公以及他的大夫井伯、百里奚,作为秦献公女儿秦穆姬的陪嫁人,而派人办理虞国的祭祀。

同课章节目录