浙教版科学七下第四章教案(浙江省湖州市)

图片预览

文档简介

PAGE

教学时间: 年 月 日 星期 第 节课

第四章 不断运动的地球

第一节 地球的自转

教学目标:

1.了解地球自转特征,知道地球自转方向。

2.了解昼夜现象和昼夜交替现象的产生,知道晨昏线(圈)的含义和昼夜交替周期。

3.能用地球仪模拟地球自转及产生的昼夜交替现象。

教学重点:地球自转的基本特征;地球上昼夜交替现象产生的原因

教学难点:地球自转的基本特征;地球上昼夜交替现象产生的原因

教学过程 备注

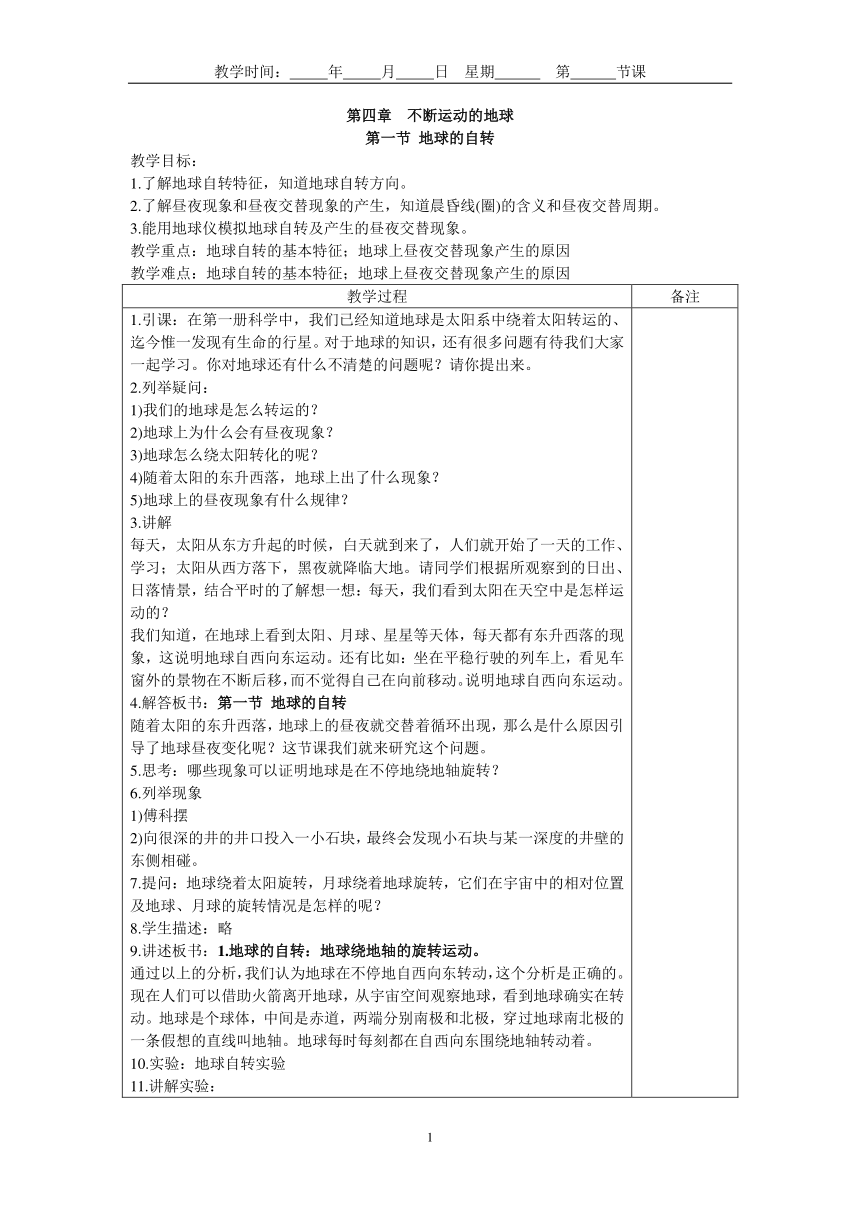

1.引课:在第一册科学中,我们已经知道地球是太阳系中绕着太阳转运的、迄今惟一发现有生命的行星。对于地球的知识,还有很多问题有待我们大家一起学习。你对地球还有什么不清楚的问题呢?请你提出来。2.列举疑问:1)我们的地球是怎么转运的?2)地球上为什么会有昼夜现象?3)地球怎么绕太阳转化的呢?4)随着太阳的东升西落,地球上出了什么现象?5)地球上的昼夜现象有什么规律?3.讲解每天,太阳从东方升起的时候,白天就到来了,人们就开始了一天的工作、学习;太阳从西方落下,黑夜就降临大地。请同学们根据所观察到的日出、日落情景,结合平时的了解想一想:每天,我们看到太阳在天空中是怎样运动的?我们知道,在地球上看到太阳、月球、星星等天体,每天都有东升西落的现象,这说明地球自西向东运动。还有比如:坐在平稳行驶的列车上,看见车窗外的景物在不断后移,而不觉得自己在向前移动。说明地球自西向东运动。4.解答板书:第一节 地球的自转随着太阳的东升西落,地球上的昼夜就交替着循环出现,那么是什么原因引导了地球昼夜变化呢?这节课我们就来研究这个问题。5.思考:哪些现象可以证明地球是在不停地绕地轴旋转?6.列举现象1)傅科摆2)向很深的井的井口投入一小石块,最终会发现小石块与某一深度的井壁的东侧相碰。7.提问:地球绕着太阳旋转,月球绕着地球旋转,它们在宇宙中的相对位置及地球、月球的旋转情况是怎样的呢?8.学生描述:略9.讲述板书:1.地球的自转:地球绕地轴的旋转运动。通过以上的分析,我们认为地球在不停地自西向东转动,这个分析是正确的。现在人们可以借助火箭离开地球,从宇宙空间观察地球,看到地球确实在转动。地球是个球体,中间是赤道,两端分别南极和北极,穿过地球南北极的一条假想的直线叫地轴。地球每时每刻都在自西向东围绕地轴转动着。10.实验:地球自转实验 11.讲解实验:1)绕地轴转运2)太阳东升西落3)自转方向:12.小节板书:2.地球自转特点:地球的自转使我们看到的太阳在一天不停地变化。在地球自西向东自转时,从北极上空看,地球作逆时针方向旋转;从南极上空看,地球作顺时针方向旋转。13.介绍手势判断法:从北极上空观察,用右手大拇指指向北极上空方向,四指握拳的逆时针方向代表地球运动的方向;相反,从南极上空观察,用左手大拇指指向南极上空方向,四指握拳的顺时针方向代表地球运动方向。14.情景设问:当一场国际体育比赛在美国某地下午2时,我们却要在半夜起来观看这场比赛的电视实况转播。为什么地球上不同的地方在同一时间里会出现白昼与黑夜这分呢?你能根据前面的实验说说原因吗?15.解释板书:二、昼夜交替:1.原因:原来,地球是一个不发光、也不透明的球体,在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半,这一半就是白昼,而背着太阳的另一半则太阳照不到,是黑夜,这就产生了昼夜现象。16.思考:宇宙中的天体都有昼夜现象吗?17.解答:像太阳这样能自身发光的天体是没有昼夜现象的。所以地球上产生昼夜现象的真正原因是地球自身的特征和太阳光的照射。18.设问:地球自转与昼夜交替现象存在什么关系?即昼夜交替现象是怎么产生的?19.讲解板书:2.昼夜交替现象:地球自转一周,白天和黑夜就更替一次,时间约24小时。昼夜不停地自转,昼夜也就不断更替,这就产生了昼夜交替现象。18.读图回答:P122 图4-2 昼半球和夜半球1)晨昏线(圈)的含义是什么?2)图中晨昏线(圈)中哪一段是昏线(从白天到黑夜)?哪一段是晨线(从黑夜到白昼)?为什么?19.解答板书:3.晨昏线(圈):地球表面由黑夜转为白昼的界线即为晨线,相反是昏线。20.思考:昼夜交替的周期对地球上生命的形成和发展有没有好处?为什么?21.回答:昼夜交替的周期不长,便得地面白昼增温不至于过于炎热,黑夜冷却不至于过于寒冷,从而保证了地球上生命的有机体的生存和发展。22.讨论:假如地球停止自转,将会发生怎样的变化?23.思考回答:1)要么只有白天或黑夜;2)植物不能进行光合作用;24.课堂练习:1)人站在地球表面,随地球一起自转,人为什么掉不下去?2)地球上各地的昼长、夜长会发生变化吗?假如昼长、夜长等长,那么会发生什么现象?3)极昼、极夜发生在何地、何时?4)同学甲对同学乙说:“地球上纬度相同的地方,东边总比西边先看到日出。”你认为正确吗?说明理由。简答:正确。因为由于地球不停地自西向东自转,同一纬度地区,位于东边的地点首先观测到太阳。5)当2008年奥运会在我国北京举行时,美国纽约的市民要收看马拉松比赛的现场报道,需在半夜里起来收看,你能解释这种现象吗?简答:地球是一个不发光、也不透明的球体,在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半,这一半就是白昼,而背着太阳的另一半则太阳照不到,是黑夜。我国北京和美国纽约的两地相差190度。当北京被太阳照亮为白昼时,纽约则背着太阳,而马拉松比赛项目需在白天举行。25.课后作业:1)如果地球停止自转,哪些现象将会消失?2)如果地球的自转忽快忽慢,会出现什么现象?A:感觉如同坐汽车,我们能感受到地球在自转,地球上的一切东西都会摇晃,会威胁到人类的生命安全。B:自转速度加快,一天变短;相反一天变长。26.课后小节反思:

网站:http:///gb/beyond/astronomy/earth/earth_2_6.html ( http: / / / gb / beyond / astronomy / earth / earth_2_6.html )

http://nature.ckps.tpc.edu.tw/ ( http: / / nature.ckps.tpc.edu.tw / )

http://www.astron./earthmoon/earthmech.html ( http: / / www.astron. / earthmoon / earthmech.html )

第二节 北京的时间和“北京时间”

教学目标:

1.了解地方时、区时的含义。

2.知道日界线两侧的日期变化。

3.学会查找世界各地的时区,并计算它们的区时。

教学重点:时区的判读和区时的计算

教学难点:区时的计算

第一课时

教学过程 备注

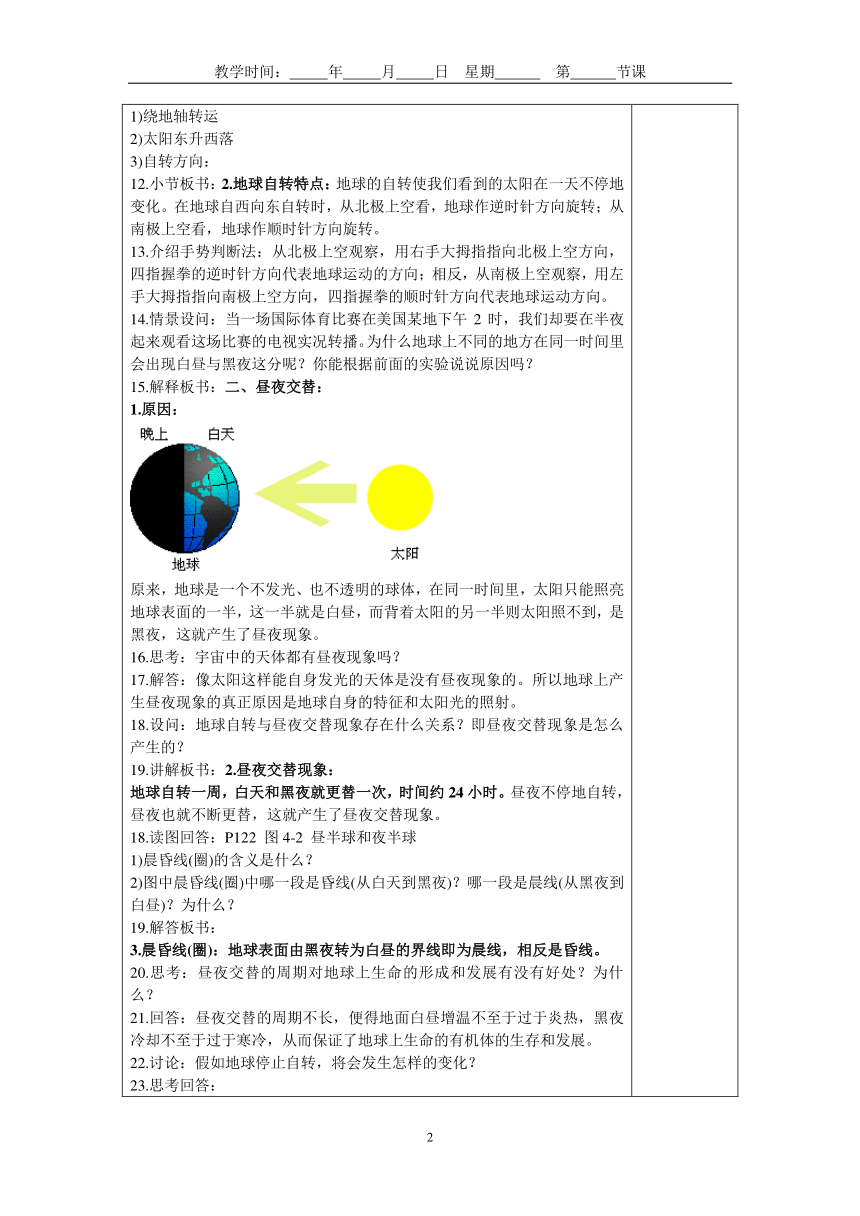

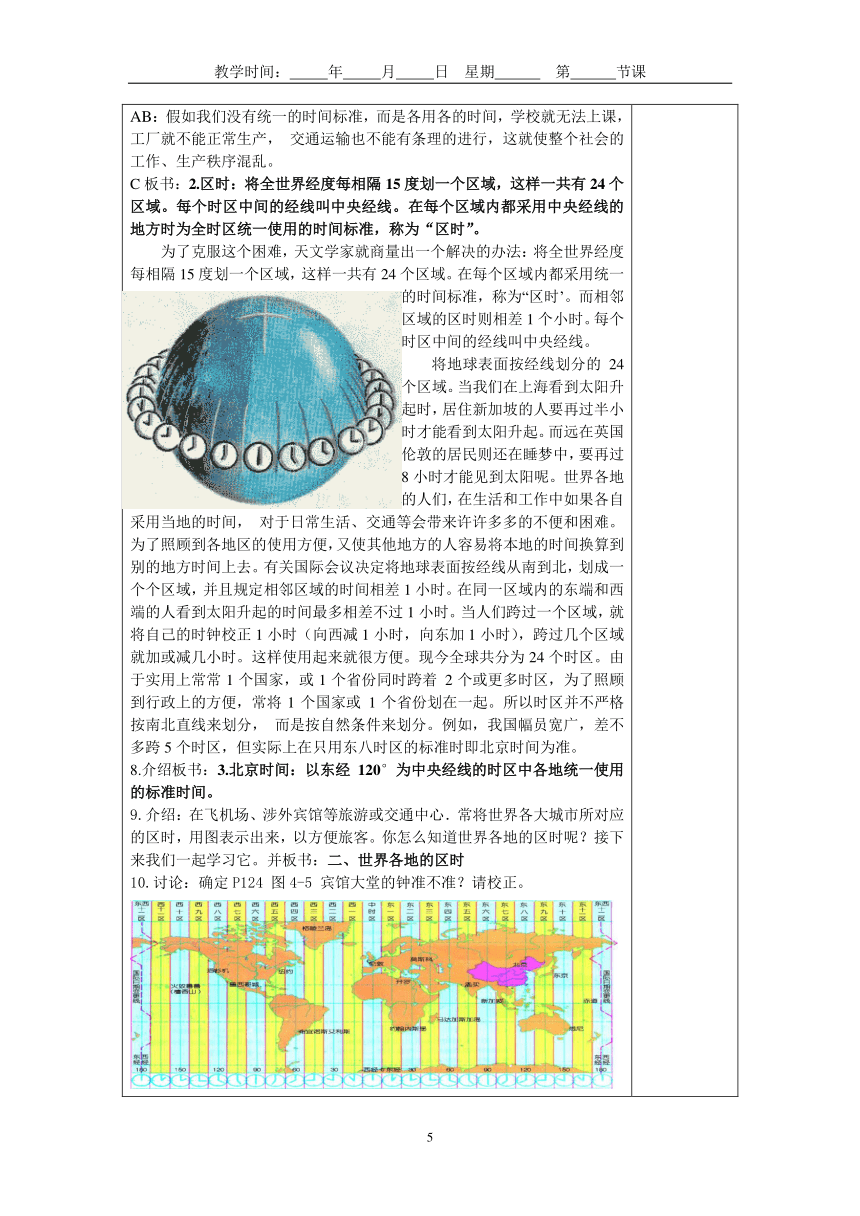

1.引课:家住北京的足球迷小亮,观看中央电视强体育频道的新闻,得知某日有一场世界足球冠军决赛在澳大利亚悉尼举行,比赛时间为当地时间14时。小亮在该日北京14时打开电视机,可是没有找到这场足球赛的实况直播。请问这是什么原因呢?2.介绍回答:主要是因为不同的地方,经度不同造成的。所以北京的时间和北京时间是不同的概念。这里涉及到地方时和区时的有关知识。接下来我们就学习此方面的知识。并板书:第二节 北京的时间和“北京时间”一、地方时和区时3.讲述:毫无疑问,北京的时间和上海的时间是不同的。这是由于北京和上海的经度不同。我们把:当太阳位于某地的正南或正北方向时,那里就是正午12时。4.读图回答:当经度180°的地方是正午12点时,0°经线的地方是 点,处于早晨6点的是 经线的地方。5.讲解板书:1.地方时:因经度不同而不同的时刻,称为地方时。当地球由西向东自转时,在同一瞬间,经度不同的地方,太阳照到的位置有同,而我们把位于某地的正南或正北的方向时,就是正午12点。所以当经度180°的地方是正午12点时,0°经线的地方是午夜24点,处于早晨6点的是90°经线的地方。我们把因经度不同而不同的时刻,称为地方时。这种在地球上某个特定地点,根据太阳的具体位置所确定的时刻,称为“地方时”。所以,平常,我们在钟表上所看到的“几点几分”,习惯上就称为“时间”,但严格说来应当称为“时刻”。注意:东边的地方时总是比西边的地方时来得早。6.讨论:A:如果世界各地都采用各自的地方时,会引起什么问题?B:全世界都统一使用某个地方时,又会产生什么问题?C:怎么办?7.列举结果:AB:假如我们没有统一的时间标准,而是各用各的时间,学校就无法上课,工厂就不能正常生产, 交通运输也不能有条理的进行,这就使整个社会的工作、生产秩序混乱。C板书:2.区时:将全世界经度每相隔15度划一个区域,这样一共有24个区域。每个时区中间的经线叫中央经线。在每个区域内都采用中央经线的地方时为全时区统一使用的时间标准,称为“区时”。为了克服这个困难,天文学家就商量出一个解决的办法:将全世界经度每相隔15度划一个区域,这样一共有24个区域。在每个区域内都采用统一的时间标准,称为“区时’。而相邻区域的区时则相差1个小时。每个时区中间的经线叫中央经线。 将地球表面按经线划分的24个区域。当我们在上海看到太阳升起时,居住新加坡的人要再过半小时才能看到太阳升起。而远在英国伦敦的居民则还在睡梦中,要再过8小时才能见到太阳呢。世界各地的人们,在生活和工作中如果各自采用当地的时间, 对于日常生活、交通等会带来许许多多的不便和困难。为了照顾到各地区的使用方便,又使其他地方的人容易将本地的时间换算到别的地方时间上去。有关国际会议决定将地球表面按经线从南到北,划成一个个区域,并且规定相邻区域的时间相差1小时。在同一区域内的东端和西端的人看到太阳升起的时间最多相差不过1小时。当人们跨过一个区域,就将自己的时钟校正1小时(向西减1小时,向东加1小时),跨过几个区域就加或减几小时。这样使用起来就很方便。现今全球共分为24个时区。由于实用上常常1个国家,或1个省份同时跨着 2个或更多时区,为了照顾到行政上的方便,常将1个国家或 1个省份划在一起。所以时区并不严格按南北直线来划分, 而是按自然条件来划分。例如,我国幅员宽广,差不多跨5个时区,但实际上在只用东八时区的标准时即北京时间为准。 8.介绍板书:3.北京时间:以东经120°为中央经线的时区中各地统一使用的标准时间。9.介绍:在飞机场、涉外宾馆等旅游或交通中心.常将世界各大城市所对应的区时,用图表示出来,以方便旅客。你怎么知道世界各地的区时呢?接下来我们一起学习它。并板书:二、世界各地的区时10.讨论:确定P124 图4-5 宾馆大堂的钟准不准?请校正。11.讲述板书:第一步:确定当前的“北京时间”。第二步:找出各城市所在的时区。第三步:计算北京与各城市的时区差。第四步:根据东早西晚原理,运用时区差计算各城市区时。(即如果要计算区时的时区在已知时区东边时,在已知区时基础上加时区差;反之,减时区差。)例如北京(东八区)的区时为14:00,则东京(东九区)的区时计算方法为:因东京与北京相差一个时区,并且东京在北京的东边,要早一个小时(即加一小时),所以东京时间为15:00。补充计算方法:A、要计算的区时=已知区时-(已知区时的时区-要计算区时的时区),(注:东时区为正,西时区为负)。下面举例加以说明:

例1:已知北京(东八区)时间为5月1日12:00,求东京(东九区)的区时?

东京时间=12:00-(8-9)=13:00(即东京时间为5月1日13:00)。

例2:已知北京时间为5月1日12:00,求伦敦(中时区)的区时?

伦敦时间=12:00-(8-0)=4:00(即伦敦时间为5月1日4:00)。

例3:已知北京时间为5月1日12:00,求纽约(西五区)的区时?

纽约时间=12:00-<8-(-5)>=-1:00+24:00-1天=23:00(即纽约时间为4月30日的23:00)。(注:当算出的区时为负数时,应加上24:00,日期减一天,即从5月1日变为4月30日)。

例4:已知纽约时间为5月1日12:00,求东京的区时?

东京时间=12:00-<(-5)-9>=26:00-24:00+1天=2:00)即东京时间为5月2日2:00)。(注:当算出的区时大于或等于24:00时,应减去24:00,日期加一天,即从5月1日变为5月2日)。B、要计算的地方时=已知地方时-4分钟×(已知时间的经度-要计算时间的经度),其中经度中,东经为正,西经为负。

例:已知120°E的地方时为12:00,求20°W的地方时?

20°W的地方时=12:00-4分×<120°-(-20°)>=12:00-9:20=2:40,日期变化同上,其他方法同上例。

在日界线的教学中,向东跨过日界线后日期的变化或向西跨过日界线后日期的变化也是本节的教学难点之一,这一难点的突破也可应用区时的计算方法。如西十二区为5月1日的12:00,则向西跨过日界线,到东十二区的日期为:

东十二区的区时=12:00-<(-12)-12>=36:00-24:00+1天=12:00(5月2日)。即向西跨过日界线,时刻不变,日期加一天。同理也可计算向东跨过日界线后日期的变化。

类似的方法,还可以扩展到太阳高度角的计算中。具体方法是;某地某时的太阳高度角(α)=90°-(当地纬度-太阳直射点纬度)。(注:北纬为正,南纬为负)如宁波(30°N)夏至日的太阳高度为:90°-(30°-23.5°)=83.5°;北京(40°N)冬至日的太阳高度为:90°-<40°-(-23°)>=26.5°;赤道春分日的太阳高度为:90°-(0°-0°)=90°;赤道冬至日的太阳高度为:90°-<0°-(-23.5°)>=113.5°,当太阳高度(α)>90°时,则太阳高度应为180°-α,即为当地的太阳高度,因此赤道冬至日的太阳高度为:180°-113.5°=66.5°12.课堂练习:1)关于“地方时”以下说法正确的是( )A、因纬度不同而不同的时刻,称为地方时B、西边的地方时早于东边的地方时C、同一条经线,有相同的地方时D、纬度不同,地方时不同 答案:C2)当经度为0°的地方时是早上8点钟,东径120°经线的地方时是 。A、前一天的20点 B、当天20点 C、当天16点 D、前一天的16点答案:20时3)我国采取了两套时区与时刻,即新疆采用东六区区时,称为乌鲁木齐时间,其他各地采用东八区区时, 即“北京时间”。某旅客在乌鲁木齐时间16点乘飞机3小时后到达南方某城市,这时北京时间是多少?答案:21点4)早晨7点,小刚在上海家中接到妈妈从东京打来的电话,她将于今天上午9点从东京起飞,两小时后可到达上海浦东国际机场。小刚于当天上午11点到达机场,可是没有接到其妈妈。他从机场问询自得知东京9点起飞的航班已在10点种到达上海到达上海,机上的旅客都已离开机场。于是小刚打电话到家,妈妈刚踏进家门,并在电话中说:“小刚,你犯了一个常识性的错误!”请问小刚错在哪?5)回答:引课时的问题。13.课后作业:我国为什么要统一采用东八区的区时?14.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.复习:2.讲述:人们早晨起来,常撕一张日历,表示新的一天开始了。对于居住在一定地区的人们来说,这是没有问题的。但对用飞机、轮船作洲际航行的旅行者,就有点不方便了。例如,当你在从东向西的航行中,因为你是在追赶太阳,所以就感到白天“加长”了;相反,当你从西向东航行时、由于是背离太阳、所以就好像有点白天“短”了的感觉。这样,你就往往会记错日子,把日历翻错。3.介绍:假如我们从北京出发向西做环球飞行,每穿过一个时区就要把钟向后拔一个小时,这是因为因为你是在追赶太阳,当你追赶一个时区时,就感到白天加长了一个时区。这样,当完成环球飞行回到北京时,就会穿过24小时区,钟表上的时间就会推迟24小时,比原来少一天。4.思考:如果我们向东做环球飞行,再回到原地时,日期将会怎样变化?5.讲解:当你从西向东航行时、由于是背离太阳、所以就好像有点白天“短”了的感觉。所以当你向西环球一周少一天,向东环球一周多一天。6.讲述板书:三、日界线:1.概念:国际上规定,把180°经线作为国际日期变更线。简称为日界线。为了避免这种不方便,1884年起人们决定在太平洋中,也即在东经180度经线附近划一条线,规定当各种交通工具自东向西越过此线后,日期增加1天(例如,由7月31日改为8月1日〕,而由西向东越过此线后。日期减少1天(例如, 由8月1日改为7月31日)。这条线就称为“日界线’或‘国际日期变更线’。同时为了考虑到行政管理上的便利,日界线并不严格地指东经180c的经线。而是由北极沿东经180度经线,折向白令海峡,绕过阿留申群岛西边,经萨摩亚、斐济,汤加等群岛之间,由新西兰东边再沿180度经线直到南极、在一般的世界地图上,也都将此线标出来,以便识别。 7.读图回答:P126 图4-7 日界线1)如果日界线东侧是星期六,那么日界线西侧是星期几?2)当人们从空中或海上自西向东越过日界线,即从 时区进入 时区,日期应怎样变化?8.讲解板书:2.特点:日界线的西侧是地球上新的一天的起点。当从西十二区越过日界线进入东十二区时,日期要增加一天;反之,日期要减去一天。东十二区和西十二区的时刻相同。9.讨论:人们有可能在同一年里过两个“五一”国际劳动节吗?10.简答:能,你只要在东半球过了“五一”节后马上向东越过日界线到西半球就可以了。11.思考:有一艘客轮从东十二区向东越过日界线进入西十二时区,客轮上的一位产妇分别在日界线两侧产下两个男孩,根据出生所在地时间记载,在东十二时区先出生的哥哥反而比西十二区出生的弟弟晚一天,请解释这种现象。12.课堂练习:1)一艘航行于太平洋的船,从12月30日12时(区时)起,经过5分钟越过了180°经线和日界线,这时其所在地点的区时可能是( )A、12月29日12时5分 B、12月29日11时55分C、12月30日12时5分 D、12月30日11时55分答案:ABCD。简述:很容易漏选C,这主要是由于混淆了“180°经线”和“日界线”这两个概念,这种错误在逻辑学中称为“偷换概念”。虽然国际上规定把180°经线作为日界线,但实际日界线与180°经线并不完全重合,因此,轮船越过180°经线,可能越过了日界线,也可能没有越过日界线,其日期也就有变与不变的两种可能。许多学生正是由于没有弄清这两个概念的区别而犯错误的2)美国的纽约星期六上午9点有一场NBA篮球赛,北京电视台实况转播的时间是星期几几点钟开始。 答案:星期六22点钟3)当东八区是2月17日16点时,西十区时间应是多少?答案:2月16日22点。13.课后作业:中央电视台播报国际新闻时,很强调当地时间。伊拉克战争于当地时间2003年3月22日17点30分打响。为什么要这样播报呢?(注:伊拉克位于东三区,北京位于东八区。) 简答:北京时间是2003年3月22日22点30分14.课后小节反思:

第三节 地球的绕日运动

教学目标:

1.了解地球公转运动的方向、周期、地轴倾斜等基本特征。

2.了解地球公转运动产生的正午太阳高度变化、昼夜长短变化、五带划分等地球现象。

3.能在教师指导下,通过地球仪模拟演示,简要解释在观测杆影和读图等观察方式中发现的地理现象。

教学重点:正午太阳高度角的变化原因和测定;五带的划分

教学难点:公转的基本特征;昼夜长短变化原因

第一课时

教学过程 备注

1.问题引课:1)有人认为冬季冷夏季热,是因为冬季太阳离地球近,夏季太阳离地球远。对吗?2)有些地方四季分明,有些地方终年积雪,为什么?3)我国夏季昼长夜短,而冬季昼短夜长。为什么?4)当你在观察学校操场上旗杆的影子时,你会发现影子的长短会不会变化?2.讲述:上面所提的各个问题,都与地球的绕日运动有关。接下来,我们学习第三节内容。并板书:第三节 地球的绕日运动3.实验:现在我们一起模拟一下杆影与太阳的关系实验。4.讨论:杆影的长度和什么有关?一天中杆影最短是什么时候?此时的杆影朝什么方向?5.讲解板书:一、太阳高度(角):太阳光与地面的夹角1.一天当中,正午太阳高度角最大。杆影的长度和太阳光与地面的夹角有关。科学上把太阳光与地面的夹角叫太阳高度角,简称太阳高度。一天中的正午,即杆影朝着正北或正南方向时,杆影最短。此时太阳位于该地的正北或正南方向,太阳光和地面的夹角最大。6.讨论:1)一年中,同一地点每天正午太阳高度都是一样的吗?2)你观察过射入室内的阳光吗?从南面窗户直接射进室内的阳光,夏天与冬天相比,哪个季节更深些?7.讲解板书:2.正午太阳高度角随季节而变化。 从图中,我们可以知道夏天正午的杆影要比冬天的杆影短。冬天太阳照入室内的阳光要比夏天照进室内的阳光要多。即在夏天正午的太阳高度角要比冬天正午的太阳高度角要大。8.设问:同样长度的旗杆,在同一天里,会因为位置不同,正午的影子长度会不同吗?请你实验加以证明。9.实验提问:1)火柴杆的影子何处最短?2)正午太阳高度何处最大?10.讲解板书:3.纬度不同,不同的地方正午太阳高度不同。有的一方正午会受到太阳光垂直照射,简称直射。地表接受太阳垂直照射的点叫做太阳直射点。即太阳直射点的正午太阳高度为90度,火柴杆影子的长度为零。太阳高度随着太阳直射点向南北两侧递减,影子也越来越长。11.课堂练习:1)当杆影朝着南北方向时,此时杆影( )A、最长 B、最短 C、处于中间 D、无法判断2)太阳高度角最大时,( )A、杆影朝着东西方向 B、杆影朝着南北方向C、太阳光与地面的夹角最小 D、太阳光与杆子的夹角最大3)北半球中纬度某地冬天比夏天中午太阳高度角要( )A、小 B、大 C、一样大 D、都为45度4)什么时候,什么地方会出现太阳高度为0?(晨昏线上)12.课后作业:影响正午太阳高度的因素有哪些?并各举一实例加以说明。13.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.复习:1)影响正午太阳高度的因素有哪些?并各举一例加以说明。2)复习地球的自转的知识。A:假定地球不自转,太阳照在地球表面会出现什么现象?(昼半球、夜半球)B:想一想:当我国北京午夜时,美国华盛顿是白天还是夜晚?当日本东京午夜时,英国伦敦是白天还是夜晚?C:我们为什么感觉不到地球在转动?2.复习小节:地球不停在旋转,围绕地轴是自转,方向自西向东转,自转周期是一天,昼夜交替着出现,不同地方时差现。3.过渡:中午旗杆的影子会随着季节的变化而变化,这是因为太阳高度会随着季节的变化而变化。造成这种变化的根本原因是地球的公转。那么什么是公转呢?接下来我们一起之。并板书:二、地球的公转结合上图的组合讲解地球的公转。4.读图回答:1)依据地球的自转方向,描述地球的公转方向。2)地球公转时,地轴在宇宙空间的姿态是怎样的?5.演示一:用自制的地球仪演示地球的公转,提醒学生注意:公转轨道面与地球仪的交点就是太阳直射点。先将地球仪放在冬至的位置,将公转轨道面移至南回归线上,固定轨道面,如图所示。水平移动地球仪到春分、夏至、秋分其它三个位置,观察有什么现象发生? 演示二:将当作昼半球另外半个乒乓球罩在地球仪上,扎的小孔当作是太阳的直射点,演示地球的公转,提醒学生注意,地球是一边自转一边公转,当地球运行到冬至、春分、夏至、秋分四个位置时,观察在地球上有什么现象发生? 6.发表意见:争对上述演示,让学生对地球的公转进行阐述。A:地球在公转的时候,地轴是倾斜的(地球公转的轨道平面与地轴是保持66.50的夹角),并且它的空间指向保持不变,即地轴的北端始终指向北极星附近,使得太阳的直射点在地球上南北回归线之间来回移动,冬至这一天,太阳的直射点到达南回归线上,夏至这一天,到达北回归线上,春分、秋分这两天来到赤道上。B:由于地球一边自转,一边公转,地球上出现了昼夜长短的变化,春分、秋分两天,地球上任何地方昼夜平分;冬至这一天,北半球夜最长昼最短;夏至这一天,北半球夜最短昼最长。C:夏至这天,在北极圈内,一天都是白天,南极圈内,一天都是晚上;冬至这天是相反的。D:夏至这天,北半球纬度越高的地方,昼越长;冬至这天,北半球纬度越高的地方,昼越短。E:赤道上一年都是昼夜平分的。F:由于太阳直射点的南北移动,所以南北半球的季节是相反的。G:随着太阳直射点的移动,昼夜半球也在移动;由于昼夜半球的移动,地球上不同的地方昼夜长短也在发生变化。H:地球的公转方向是自西向东的。公转一周所需的时间是365.2422天,即通常所说的一年。7.小节板书:地球不停在旋转,围绕太阳是公转,方向自西向东转,公转周期是一年,四季交替着出现,不同地方温差现。8.过渡:我们在上节课的学习中,知道地球的公转使正午太阳高度发生了变化。那么正午太阳高度会怎么变化呢?9.实验:10.小节11.归纳板书:三、正午太阳高度的季节变化:夏至日直射北回归线,冬至日直射南回归线,二分日直射赤道。A、南北回归线之上,每年各有一次太阳直射;南北回归线之间,每年有两次太阳直射,太阳直射或近于直射;B、北回归线以北,每年6月22日正午太阳高度达最大值,12月22日达最小值;南回归线以南,每年12月22日正午太阳高度达最大值,6月22日达最小值。12.思考:1)观察你所在地区居民楼的主卧室和阳台,通常朝哪个方向,为什么?北回归线以北地区:房屋门窗朝南能得到最好的采光,因为太阳光直射 的最北界线是北回归线;北回归线与赤道之间:房屋门窗可以朝南,也可以朝北,因为太阳光线 有时在南、有时在北。2)为使底层住户也能全年见到阳光,两幢居民楼之间的距离应依据哪一天的楼影来计算,为什么?3)设计一个实验,观测当地一段时间正午太阳高度的变化。13.讲解:略14.课堂练习:1)对比地球的两种运动。从绕什么转运、转运方向、周期、出现的现象对比。2)如图是地球公转示意图,试分析,地球处于A、B、C、D四位置时,北京各是什么节气?属于哪个季节?3)儿子骄傲地对他的父亲说,他已经绕地球转了20圈了。他父亲说,这稀奇,我已经绕太阳转了60圈了,我还准备转几十圈呢!请回答:(1)儿子的职业是什么?(2)父亲的话是真的吗?为什么?15.课堂小节:

A:太阳直射点的回归运动规律(一)B:太阳直射点的回归运动规律(二)节气变化时间段太阳直射点的半球位置太阳直射点南北移动方向春分—夏至__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动夏至—秋分__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动秋分—冬至__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动冬至—次年春分__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动16.课后作业:17.课后小节反思:

第三课时

教学过程 备注

1.复习:上节课我们学习了太阳直射点的季节移动规律,谁来把我们总结的规律重复一遍?(学生回答:夏至日直射北回归线,冬至日直射南回归线,二分日直射赤道)2.导入问题:太阳直射点的这种移动规律,给地球自然环境带来了什么样的影响呢?同学们是否观察过这些地理现象?是否研究过产生这些地理现象的原因?学习完这节课我们就会有一个完整的答案了。并板书:四、昼夜长短变化

3.转折过渡:我们先来研究太阳直射点季节移动所带来的第一个地理现象——昼夜长短变化,在我们的日常生活中同学们体验过昼夜长短的变化吗?我们知道地球在自转的同时,还围绕着太阳公转,除赤道处,地球上各地在昼夜交替时,白昼的时间夏天要比冬天长些。4.讨论:你居住的地方一年中哪个月白昼最长,哪个月份白昼最短?(白昼最长月份是6月,最短月份是12月)5.读图回答:图4-18 北纬400某地昼夜的年变化1)该地哪个月的白昼最长,约多少时间?2)该地哪个月的白昼电短,约多少时间?3)该地白昼最长和最短的月份和你居住的地方相同吗?6.解答:略7.实验:1)分析A图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有什么规律?2)分析B图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有什么规律?3)分析C图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有什么规律?4)以上三幅图中的P处,昼夜长短有什么变化?8.讲解归纳:太阳直射纬度昼长最长纬度昼长纬度分布P处昼长季节分布12月22日南回归线南极圈内北半球:纬度越高,昼越短;北极圈内为0;南半球相反。冬至日最短夏至日最长两分日为123月21日9月23日赤道全球相等昼长不随纬度而变化昼长=12小时6月22日北回归线北极圈内北半球:纬度越高,昼越长;北极圈内为24南半球相反。9.提问:北半球什么时候昼长于夜?什么时候夜长于昼?哪一天昼夜最长,哪一天夜最长?什么时候昼夜平分?南半球和赤道上昼夜长短变化又怎样呢?10.讲解板书:引起昼夜长短的变化:晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧。如果昼弧长、夜弧短,则白天长,黑夜短;反之,则黑夜长,白天短。规律:(以北半球为例)1)夏半年(3月21日~9月23日):A:昼长夜短;纬度越高,昼越长夜越短;B:夏至日昼最长,夜最短,北极圈内出现极昼现象。2)冬半年(9月23日~次年3月21日):A:昼长夜短;纬度越高,昼越短夜越长;B:冬至日昼最短,夜最长,北极圈内出现极夜现象。3)春分日和秋分日:昼夜等长=12小时4)赤道:全年昼夜等分11.思考:我国科学家去南极考察一般选在什么时间比较好?(一般选在北半球的冬季,因为此时南半球是夏季,气候比较好。)12.课堂练习:1)一年四季昼夜等长发生( )A、两极地区 B、回归线附近 C、赤道附近 D、极圈附近2)当北半球昼长于夜时,以下叙述中错误的是( )A、太阳直射点在北半球 B、北极有极昼现象C、是考察南极的最佳时期 D、北极熊活动频繁时3)读下边的半球图回答:(1)此图是南北半球中的_____半球图。画出地球自转方向。(2)当图中A点为太阳直射点时,这一天是____(月、日)前后,北极圈上的正午太阳高度为______。(3)这一天,B地的昼长为_____小时,我国的昼夜长短情况是_______。 4)读下图回答:(1)图中A、B两地此时是日出还是日落?________。(2)此时南回归线上的正午太阳高度是_______。北极圈上的正午太阳高度是_______。(3)这一天,A地昼长为______小时;B地夜长为______小时,正午太阳高度为_______。13.课后作业:1)假如地轴不倾斜,还会有昼夜长短的变化吗?为什么?2)观察当地的昼夜长短变化。看看是否与下表相符?北纬白昼最长一天(夏至)的昼长白昼最短一天(冬至)的昼长0020030040070090014.课后小节反思:

第四课时

教学过程 备注

1.复习:2.提问:下图中,无风时,雨水竖直下落,用水桶像A和B那样放置。那么在相同的时间内,哪个桶接的雨水多? 3.提问:如图中,相同的两块板,在相同的时间内,接受太阳能较多的是哪块板?4.过渡:我们从电视里可以了解到:每到春节,哈尔滨人总是高高兴兴地去溜冰、看冰灯,而广州人则快快乐乐地去玩狮舞、看花市。为什么哈尔滨和广州都在冬季,而出现的情景不一样呢?这和这两地在同一时间内所得到的太阳辐射能量有关?你能得出它们有什么特点吗?5.比较板书:四、五带划分1.纬度高低不同,太阳辐射能不同。地面接受的太阳辐射总能量具有从低纬地区向高纬地区逐渐减少的规律。这种情景反映了地球表面不同纬度地区接受到的太阳辐射能量是有差异的,这种差异主要是由于不同纬度地区太阳的高度不同造成的。太阳高度越大,地面接受的太阳辐射越集中,单位面积获得的太阳辐射能量越多。全年太阳高度,低纬度地区平均较大,高纬度地区平均较小较小,地面接受的太阳辐射总能量具有从低纬地区向高纬地区逐渐减少的规律。6.讲述板书:2.五带:热带、南北温带、南北寒带我们根据地面接受的太阳辐射总能量大小,把地球粗略地分为五个热量带。它们分别是热带、南北温带、南北寒带。7.读图思考:1)划分五带的依据是什么?2)为什么有无阳光直射是划分热带的依据?3)为什么有无极昼极夜现象是划分寒带的依据?寒带极昼期长时间受阳光照射,为什么还是很寒冷?(寒带虽然有极昼现象,但是由于太阳入射角度很小,阳光仍比温带少得多。)4)填表:五带的划分 名 称 界 线 特 点8.讲解板书:3.五带划分1)划分依据:2)填表9.讨论:我们位于哪个热量带?五带的划分有什么意义?10.讲解:应通过了解当地的植被分布、土壤各类和动物资源等因素综合起来考虑,讲述五带的划分的意义。11.课堂练习:1)选择下列有关五带划分和特点的字母代号,分别填入表格中相关带下面的空格内(一个字母代号可填一处和多处)热带北温带南温带北寒带南寒带字母代号A.有阳光直射的带 B.无阳光直射的带 C.有极昼、极夜的带D.无极昼、极夜的带 E.赤道通过中部的带 F.北回归线划分的带G.南纬66.50划分的带 H.四季分明的带 I.全部在高纬度的带J.获得太阳热量最少的带2)根据下图中A、B两地的纬度位置,认真分析,并填写下表。分析内容A地B地在五带中的哪一带从上到下为热带从上到下为南寒带有无阳光直射现象有无有无极昼极夜现象无有3)读地球公转示意图,完成以下练习:(1)在图中画出地球绕日公转的方向(2)在地球由B点公转至C点的过程中,北半球的昼夜长短变化如何?(3)在地球由C点公转至D点的过程中,太阳直射点在哪个半球范围内移动?其移动方向如何?(4)地球由D点公转到A点的过程中,北京(400N)正午太阳高度变化状况如何?4)读下边的半球图回答:(1)此图是南北半球中的_____半球图。画出地球自转方向。(2)当图中A点为太阳直射点时,这一天是____(月、日)前后,北极圈上的正午太阳高度为______。(3)这一天,B地的昼长为_____小时,我国的昼夜长短情况是_______。 5)读右上图回答:(1)图中A、B两地此时是日出还是日落?________。(2)此时南回归线上的正午太阳高度是_______。北极圈上的正午太阳高度是_______。(3)这一天,A地昼长为______小时;B地夜长为______小时,正午太阳高度为_______。12.课后作业:如果地球自转轴与地球公转轨道之间成900的夹角,推测地球上的正午太阳高度和昼夜长短情况。你还能感受到现在这样的四季变化吗?(同一地方的正午太阳高度和昼夜长短都不发生任何改变,温带地区无四季变化现象,热带地区更热,寒带地区不再有极昼(全天为白昼)和极夜(全天为黑夜)现象。)13.课后小节反思:

第四节 日历上的科学

教学目标:

1.了解我国日历的组成成分

2.了解我国日历中公历和农历的设置方法。

3.通过探究活动,知道二十四节气对人们的生产和生活具有指导和预告作用。

4.能上网浏览:日历探秘网:http://www./ ( http: / / www. / )

教学重点:公历和农历的区别

教学难点:公历和农历的区别

教学过程 备注

1.复习:地球公转一周需要多长时间?月相变化周期大约多少天?2.讲述:推算年、月、日的时间长度和它们之间的关系,制定时间序列的法则即为历法。由于生产和生活的需要,古代人就希望知道昼夜、月相和季节的变化规律,以及更长时间的计量方法。世界各文明古国很早就开始根据天象观测来制定历法。现在人们通常制成日历、挂历、台历等。3.扑克游戏:扑克的学问。每个小组一幅扑克,设计如下问题,供小组讨论:1)扑克牌共54张,除大小王两张牌外,余52张共计多少点?(J计11点,Q计12点,K计13点)(364点)。如果加小王(计1点)共为多少点(365点),若再加上大王(计1点),又共为多少点?(366点)与一年的天数有何关系?2)扑克牌除大小王外,余52张,与一年的什么数相同?(52周,大小王分别代表日、月)3)四种花色分别代表一年的什么?(四季)黑、红两种颜色代表什么(昼夜)4)每一种花色共有多少点?(91点) 大约与什么时间长短相同?(约等于季长) 由此可见,扑克牌与历法有很多关联,娱乐中也有学问,要多观察生活。4.读图讨论:1)我国的日历通常由哪几部分组成?2)我国日历各部分分别属于何种历法成分?5.介绍板书:一、历法:1.公历:公元记年,一年365.2422天、四季、十二个月、五十二周,每月三十天或三十一天(除二月)。2.农历:干支记年,一年354.36天,十二个月(除闰月),每月二十九天或三十天。历法是从日、地、月三者运动中产生的地理现象为依据制定的,日历也是地球运动的综合效应之一。我国的日历中包含公历和农历两部分。历法主要有三种:A、阴历:即以月相变化周期,即以月相变化周期(29.53天)为依据的。缺点:偏爱月亮,丢掉了太阳的周年视运动,使日子与节令脱离。B、阳历:即以地球绕太阳公转周期,即以地球绕日公转周期(365.2422天)为依据。缺点:只顾太阳,不顾月亮,月份与月相无关。C、阴阳历:结合前两种历法特点的。农历是阴阳历,优点是:统一阳历和阴历,保持两全其美,既能照顾季节时令,又能使每月的月相与日期固定。※简单介绍干支记年 天干:甲乙丙丁戊已庚辛壬癸 地支:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥(十二生肖)计算方法:如 2003年,先减去3年,然后2000除60,余20,0为天干里面的癸,20除12余8,8是地支里面的未,所以,2003年为癸未年,明年2004年为甲申年。6.思考:A.地球公转一周是365.2422天,而一年的天数为整数,小数部分如何处理?历法中是怎样解决这个矛盾的呢?B.月相周期为29.53天,那么12个月共计多少天?与公历一年的365.2422天相差多少天?如何处理这对矛盾?(354.36天,相差11天左右,所以每隔两、三年就要少一个月,所以,要加上一个闰月)7.讲解板书:二、闰年与闰月闰年:公历,公元年能被4整除(世纪年必须能被400整除)的为闰年,该年为366天。(多出的一天为2月29日)闰月:农历每隔2、3年有一个闰月四季更替周期的小数部分(0.2422日)相当于400分之97,因此,阳历在每400年中设97个366日的年(闰年),其余的303年为365天(平年)。这样,400个阳历年的年均长度就正好等于四季变化周期。8.观察思考:1)近几年中农历的年、月、日在公历中的位置是否一样?为什么会这样?2)农历中的什么成分在公历中的位置是固定的?9.讲解板书:三、二十四节气:属阳历成分。1)原因:依据不同。2)二十四节气在公历中的位置是固定的。我国农历与季节大致相符,所以长期以来能够很好地指导农业生产,为农业生产的发展作出了重要贡献。同时,农历在我国古代天文学中也占有很重要的地位,因为它既牵涉到太阳的视运动,又牵涉到月亮的视运动,迫使古代天文学家去认真观察太阳、月亮等天体,从而推动了古代天文学的发展。二十四节气就是农历的组成部分,从而再次理解农历属于阴阳历。10.思考:从制定历法的依据看,我国农历中的二十四节气属于阴历还是阳历成分?11.讲解:二十四节气是根据四季更替即是以地球绕太阳运行轨道来划分的,节气来临的日期在阳历中每年都是固定的,如:夏至总是在6月21或22日。而四季更替又是由于地球绕太阳公转形成的,所以,农历中的二十四节气是属于阳历的成分。12.看表思考:P139。1)按照二十四节气划分的四季与你居住地实际的四季变化相符合吗?2)谈谈你所知道的二十四节气对人们的生产和生活具有什么指导和预告作用?13.介绍板书:1.节气的含义:立春 立夏 立秋 立冬立——即将开始之意,表示春夏秋冬即将来临 夏至 冬至至——到,表示盛夏和寒冬到了春分 秋分分—平分,表示这两天昼夜相等,正好处于夏至和冬至的中间雨水降雨开始,雨量渐增惊蛰开始打雷,气温上升,惊醒冬眠动物开始活动清明天气晴朗,万物滋生谷雨雨量增加,谷物茁壮生长小满麦类等夏收作物籽粒开始饱满,但尚未成熟芒种麦类有芒作物成熟,晚季作物抢种时期小暑 大暑暑——炎热,表示这是一年中最热的季节处暑处——终止,表示暑天结束,气温开始下降白露气温降低,出现露水寒露天冷,露水很凉霜降开始下霜小雪 大雪开始下雪,至大雪形成积雪小寒 大寒一年中最为寒冷的季节2.综观节气和天文、气象与农业的关系,二十四个节气反映了四个方面:反映四季变化:立春 春分 立夏 夏至 立秋 秋分 立冬 冬至 反映气温变化:小暑 大暑 处暑 小寒 大寒

反映天气现象:雨水 谷雨 白露 寒露 霜降 小雪 大雪

反映物候:惊蛰 清明 小满 芒种14.探究:2.节气和物候:指导和预告作用15.课堂练习:1)2004年某班有一位同学今年12岁,才过了三次生日,你知道为什么吗?请你说出他是哪一天出生的。2)读图,写出日历中的公历和农历成分。西历年月 农历甲申年 【猴】日一二三四五六

1

儿童节 2

十五3

十六4

十七5

芒种6

十九7

二十8

廿一9

廿二10

廿三11

廿四12

廿五13

廿六14

廿七15

廿八16

廿九17

三十18

5月小19

初二20

初三21

夏至22

端午节 23

初六24

初七25

初八26

初九27

初十28

十一29

十二30

十三

公历成分是: 。农历成分是: 。3)“二十四节气”中相邻节气相差( )A、5天 B、10天 C、15天 D、30天4)谚语:“二月初二打雷,稻屋较重过杆鎚?”此语说明的是哪一个节气?对人们的生产和生活有何指导作用。 答案:惊蛰5)“夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实”,“夏三月”指哪三个月?这三个月有哪些节气?这句谚语说明了什么规律。答案:5、6、7月,立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑16.课后作业:17.课后小节反思:

一个关于时令节气的故事

从前,有一个浪子,家中颇为富有。可这浪子不知时令节气,不好好种田,成天只知花天酒地,吃喝玩乐,坐吃山空,把自己父亲留下来的一份祖业吃光了、漂干了,后来只好向亲戚借贷。时间长了,亲戚都不理他了。他只好向舅舅借衣服去典当,没用多长时间,把舅舅仅有的几件衣服也当得差不多了,只剩下一件稍为值钱一点的棉袄了。

正月初一这一天,浪子名为上门给舅舅拜年,实际上就是为了借这件棉袄。一看舅舅把棉袄穿在身上,天气又是那样的冷,也没好意思开口要舅舅把这件棉袄脱下来。

好不容易挨到到了二月份,浪子心想:舅舅这些时可能不会穿棉袄了,于是来到舅舅家。舅舅一听他说要借棉袄,就说:“二月二十八,冻死鸡和鸭”。浪子一听,没门儿,只得走了。

到了三月份,天气逐渐转暖。浪子心想:舅舅这些时可能不会穿棉袄了,于是来到舅舅家。舅舅一听他说要借棉袄,就说:“三月三,冻死单身汉”。浪子知道舅舅是个单身汉,一听这话——又没门儿,只得走了。

到了四月份,天气更暖和了。浪子心想:舅舅这些时可能不会穿棉袄了,于是又来到舅舅家。舅舅一听他说还是要借棉袄,就说:“四月二十,冻断树枝”。浪子一听,知道借棉袄又没门儿,只得走了。

到了五月份,人们都穿单衣了。浪子心想:现在去借棉袄,舅舅还有什么话说?谁知舅舅却说了一句:“吃了五月粽,寒衣不可送”。

到了六月份,天气热得很,人们都打起赤膊来了。浪子心想:我六月三伏天去借棉袄,看你还有何话说!谁知舅舅却说:“人是不毛虫,单怕六月天的冷北风”。

到了七月份,天气仍然很热,浪子又找舅舅开口借棉袄。舅舅说:“吃了七月半的饭,放牛儿子靠堤坡站”。这意思很明白:天气冷起来了,棉袄借不成了。

到了八月份,浪子不死心,又去找舅舅。舅舅说:“八月十五雁门开,雁儿头上带霜来”。开始下霜了,谁还愿把棉袄借出去?

到了九月份,浪子还是不死心,又去了舅舅家。还没有开口,舅舅说:“九九重阳风,虫子蚂蚁忙过冬——你就不要再打我件棉袄的主意了。我以前接济你,实际上是害了你。你以后靠借东西典当是没有门了,我有也不会借给你了。你还是好好种田,自己养活自己吧!”

后来浪子回头,勤扒苦做,终于积起了一份家业。

第五节 地壳变动和火山地震

教学目标:

1.知道地球内部的结构特点,并能进行手描述。

2.能够通过对一些自然现象的观察,认识地壳的变动。

3.知道火山和地震是地壳运动的表现,并能够对照地图说出全球火山、地震的分布特点。

4.了解地震的危害,初步掌握抗震自救的方法。

5.能上网浏览相关知识:http://www.volcano./ ( http: / / www.volcano. / ) ;http://www.csi.ac.cn/html/index.jsp ( http: / / www.csi.ac.cn / html / index.jsp )

教学重点:地球内部结构、地壳变动的证明,火山地震的活动极其分布

教学难点:认识地壳的变动

第一课时

教学过程 备注

1.情景引入:蒂瓦纳科位于高原之上,远离其他任何地方,其荒芜的景象就像是在陌生的外星上。当地严酷的地理条件对于任何一个非本地人来说,都是难以忍受的。气压很低,大约只有海平面的一半,空气中氧的含量相应也很少。这里不仅无法种植一些农作物,而且一般的白人女性因高山反应连生孩子都不行,甚至连猫也不愿住在这里。

虽说古印加人是高原民族,能够忍受恶劣环境,但是建筑用的巨石却要从远在上百公里外的采石场运来,其间要越过流经险峻涧底的河流和一个陡峭的断崖,其艰辛无法形容。那么,他们为何要在此建立城市,并在山腰上开垦大片梯田呢?考古学家最近从蒂瓦纳科遗址挖掘出的陶器上的绘画,有可能对这个问题作出解答。陶器上画的动物既有史前时代就已灭绝的箭齿兽,也有现在尚存的美洲驼,奇怪的是它们都有四趾,而现在的美洲驼爪是双趾,这说明在遥远的古代曾经存在四趾驼。此外,还发现了古代油船的码头遗址,在遗址周围山丘地带地层中还发现了盐分的痕迹。不仅如此,又在的的喀喀淡水湖的湖底发现了许多海洋动物的化石。2.可能谜底:据此有人推断,在遥远的太古时代,现在的的的喀喀湖或蒂瓦纳科城可能是与海面等高的低洼地。由于地壳变动,才隆起成为现在的安第斯山脉。也就是说,经过1万多年的漫长岁月,的的喀喀湖或蒂瓦纳科城被抬升到了海拔4000米的高度。

如果确实是这样,那么古印加人也随着巨石一点一点地升起,从而开辟了一片片的梯田。至于倒置的两万吨重巨石,则应该是因为大地展而翻过来的。待到蒂亚瓦科隆起至空中城市马丘比丘那样的高度时,古印加人决心不住在这里了,于是毅然离开。

如果上述假说,即地壳是在变动的,那么蒂瓦纳科之谜就揭开了。并板书:一、地壳变动3.实验:鸡蛋的剖面。教师或学生将熟鸡蛋切开,观察其内部结构,最好让学生自己画出三层结构,各层厚度比例要适当,可用彩笔画。4.读图对比:雪球内部结构圈层示意图。请个别小组的几名同学在黑板上画出地球内部圈层构造,要求层次厚度比例适当,用彩色粉笔画,并填出三层的名称(地壳、地幔、地核)。5.讲述板书:(一)地球内部像煮熟的鸡蛋地壳:从地表到地表以下17千米处,地壳平均厚度17千米。地幔:从地壳下界到2900千米深度处。地核:从地幔下界到地心。其中地幔按其性质差异可分为上地幔、下地幔,地核可以分为内核和外核。6.讨论:说说地球内部结构的特点。以图4-26为依据组织学生分析岩石圈、软流层在地球内部所处的位置,学生讨论,个别小组发言,然后教师小结。7.讲解:岩石圈是地壳的岩石与上地幔顶部的岩石的总称。软流层是处于上地幔上部岩石圈之下呈熔融状的岩石,一般认为软流层是岩浆的发源地(最好能用彩图示出)。岩浆是温度极高的熔岩,能量极大。8.资料证明:给出学生几条资料,让学生分析地壳发生了何种变化。资料一:1692年,美洲中部牙买加发生了一次猛烈地震,岛上首府叶尔港有3/4沉入海底,许多年后当船只驶过这座水底城市顶部时,人们还能看见淹没在水下的一幢幢房子。资料二:世界上最高的喜马拉雅山,近几十年科学工作者在山上发现了很多鱼类化石。在3000万年前,喜马拉雅山是古地中海的一部分,一片汪洋,第三纪以来,发生了喜马拉雅造山运动,亚欧板块和印度洋板块相互挤压,大陆板块缓慢上升形成高大山脉。现在仍每年以0.33一1.27厘米的速度上升。资料三:近几十年内,黄河每年向渤海输入从黄土高原带来的泥沙十几亿吨,现在渤海仍是一片汪洋,而且渤海也没有因之而变浅,就连黄河河口的三角洲仍处在水下。资料四:位于非洲中西部的刚果盆地,原来是一个面积很大的内陆湖盆,湖里水量很大,后来由于地壳运动,河流下切,湖水外泻,形成一个盆地。9.讲解板书:二、地壳变动的证明1.变动形式:分析四条资料并填下表:属上升运动的属下降运动的属缓慢运动的属剧烈运动的 9.读图分析:完成表格后学习课本地壳变动的证明,读图4-28分析结果:1)建成时到十五世纪,地壳下降6.3米。2)十五世纪到十八世纪,地壳上升6.3米。3)十八世纪到1955年,地壳下降2.5米。10.思考:地壳为什么会发生上升或下降运动?请你设计实验证明。11.实验一)用厚绸演示褶皱:方法是把绸布平放在桌面上,两手压住绸布,距离要适当,从相对方面挤压绸布即可。二)取一本书,让其平展,然后握住两端向中间用力,使书弯曲,反复几次。12.图片讲解:结合地壳变动后的地质构造——褶皱、断层用模型来说明。13.讲解板书:2.变动形态:褶皱是地壳受力挤压研发生的弯曲。断层是岩层受力断裂,断块位置发生错动;“褶皱和断层”使有些地方成高山或高原,而有的地方成盆地或低地。 14.小节:现有地表各种形态是地壳运动的结果,地壳运动基本有两种方向,叫水平运动和升降运动。有的运动十分剧烈,有的运动十分缓慢。15.讨论:1)根据上述地壳变动的现象,说说引起地壳变动的巨大能量主要来自何处?2)你知道还有哪些现象可以证明地壳是在不断地变动的?16.反馈讲解:1)引起地壳变动的巨大能量来源于地球内部或地球本身,即地球内部放射性元素衰变所放出的能量大量积累。2)如:东非裂谷不断加宽,台湾海峡几度升降等可以证明地壳在不断运动。高山上发现海洋生物化石(海洋→陆地)、台湾海峡发现古森林遗迹(陆地→海洋)17.课堂练习:1)地球内部结构中最薄的部分是( )A、地壳 B、地幔 C、地核 D、一样厚2)以下信息中,不是地壳变动的信息的是( )A、悬崖上弯曲的岩层 B、海洋底部古人类的遗迹C、黄山山顶上的飞来石 D、青藏高原上海洋生物化石3)地球内部结构与鸡蛋比较,鸡蛋的蛋白相当于地球内部结构的( )A、地壳 B、地幔 C、软流层 D、地核4)你能解释下列现象吗?(1)科学家发现喜马拉雅山的岩石中含有鱼、海螺、海藻化石等。(2)考古学家在台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道。(3)地中海的面积不断的缩小,最终将消亡。18.课后作业说说地壳变动对人类的影响。19.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.复习:2.引课:其实岩层受力除形成褶皱、断层外,还会引发地震和火山,近几个月来在土耳其、台湾、墨西哥、美国发生的大地震(尤其是9月21日以来台湾发生的大地震更是余震不断)以及在南美洲厄瓜多尔爆发的火山给人类带来了巨大的灾难。那么地震和火山是怎样产生的呢?并板书:三、火山和地震3.描述情景:根据你在电视、录像、电影或画报上对火山的了解,请你描述一下火山爆发时的情景。4.学生描述:直冲云霄的滚滚火山灰,奔腾而出的火热的熔岩流。5.教师补充:火山喷发后沉积到地面火山灰会把城市淹埋,炽热的熔岩流会使大地变成一片焦土。如意大利的维苏威火山在公元79年的一次喷发活动中,淹埋了位于其山脚下的庞贝城。见图:4-29 庞贝城遗址6.读图回答:图4-30 火山喷发示意图1)火山由哪几部分构成?其喷发物主要有哪些?2)火山喷发的岩浆主要来自何处,它们是怎样冲出地表的?7.讲解板书:二、火山:地壳运动的表现形式之一。1.火山构成:火山锥、火山口和火山通道2.火山喷发物:气体、液体和固体喷发物3.火山形成:(1)火山由火山锥、火山口和火山通道三部分组成,火山喷发物有气体、液体和固体喷发物。(2)岩浆来自地幔中的软流层;岩浆在强大的内压力作用下,火山口或地壳裂隙喷出地表,岩浆冷却后变成岩石,叫岩浆岩。(即在地表以下200千米的温度大约1500摄氏度,这里的岩石处于高热状态,部分熔融产生所谓的岩浆。由于岩浆的温度比周围的岩石高,密度也较小,所以它会向地表上涌,而且在浮升过程中再熔化掉一些岩石.一旦岩浆找到通达地表的途径,它就会立刻喷出地表,形成熔岩.火山爆发时所喷出的熔岩大都来自地表下100~300千米的地方。)8.读图:图4-31 32 33。说说火山的形态和活动特点。9.讲解板书:4.分类:1)活火山:指正在喷发的或呈周期性喷发的火山,如富士山。2)死火山:指史前曾经喷发,而有史以来未活动的火山。如大同火山群3)休眠火山:指有史以来曾经喷发过,但长期牌静止状态的火山。不同火山的外部形态和火山活动特点千差万别的。例如,日本的富士山就是一座呈圆锥状、长期周期性喷发的活火山;而冰岛许多正在喷发的火山却没有明显的火山锥。强调:这种分类是相对的,而不是绝对的。如休眠火山实际上存在两种可能,一是将来的某一时候重新喷发,那就是活火山,如果从此再也不喷发,那就是死火山。10.讨论:火山活动会给人类的生产和生活带来哪些有利或不利的影响?11.讲解板书:4)对人类的影响:有有利的和不利的一面。危害是毁坏交通,埋没农田,弓l起火灾,甚至危及人类生命。益处是火山灰和火山尘可为农田提供无机肥料,并且火山口可富集大量的矿产,如硫矿等。同时火山口形成的火山湖,湖水在医疗卫生方面有较大价值。补充:火山爆发对自然景观的影响十分深远。土地是世界最宝贵的资源,因为它能孕育出各种植物来供养万物。如果火山爆发能给农田盖上不到20厘米厚的火山灰,对农民来说可真是喜从天降,因为这些火山灰富含养分能使土地更肥沃。1、熔岩崩解后,杂草苔类开始冒出来。2、绳状熔岩流过的山坡长出蕨类植物。3、火山灰让周围的土地肥沃,当地的葡萄年年丰收。12.读图回答:依图4-34说出全球的火山分布状况。13.讲述板书:5)分布:全球火山主要分布为环太平洋火山带,地中海火山带,东非火山带,大西洋海底火山带。目前全世界被确认的各类火山共有2500余座。其中已知的活火山共约518座,它们集中在以下四个地带:(1) 环太平洋火山带,从南北美洲、阿拉斯加、阿留申群岛,经勘察加半岛、日本群岛、菲律宾群岛直至新西兰。这一带的活火山300余座,约占全球的60%。环太平洋带上的火山主要喷发中、酸性岩浆,尤以喷发安山质岩浆为特征。 (2) 红海沿岸和东非带。此带共有活火山22座。(3) 地中海-印度尼西亚火山带。这一带共有活火山70余座。其中地中海沿线有13座,印度尼西亚有60余座。这一火山带喷发的岩浆从基性到酸性均有,性质多变。(4) 洋底火山带。分布于大西洋(22座)、太平洋(15座)、印度洋(4座)、冰岛及詹迈扬岛(15座)。有的火山在水下喷发,有的已露出水面,成为火山岛屿。14.讨论:火山爆发前会有哪些预兆?谈谈火山附近应开设哪些方面的应用?如:火山口可能会出现异常的热气和烟雾,火山附近的地热现象(如温泉)可能会发生异常;火山附近可能产生微弱的地震;火山附近的飞鸟走兽也可能会出现惊恐或迁徙的现象等等。15.课后作业:火山是一咱容易对人类造成危害的地质灾害,但是,如果你手头有一本世界地图册,你会发现在一些死火山或休眠火山周围,往往分布着许多城市,你知道这是什么原因吗?16.课后小节反思:

第三课时

教学过程 备注

1.情景引入:一位深夜出急诊的医生回忆:"夜间三时半,我有急诊外出,刚迈出门坎,地震就来了,先是晃,天旋地转,晃得人站不住,又挪不开,再就是颠,脚底像过电似的,紧接着房上的砖瓦飞了下来。我心里发慌,那呜呜的声音,使人毛骨惊然,四周一片漆黑,倒房坍屋的巨响和呛人的灰土味,使我跑了起来,可是才跑了三四步就觉得不对劲。一看,呀!我怎么已经上了房顶!"2.设问:你能用实验感受一下地震产生的感觉吗?3.实验:1)准备一些筷子和钢锯条,在课上做实验,体会震动与力的关系。2)双手分别拿住塑料直尺的两端,其上放置一橡皮,假设直尺代表岩层,橡皮代表地表物体。双手用力挤压直尺,直尺断裂引起橡皮弹出。3)当揭开汽水瓶盖时汽水往上冒的情形可想象地说明火山的喷发现象。4.设问:地震产生的原因是什么?什么是地震?5.讲述板书:三、地震:也是地壳运动的形式之一1.地震:是地壳由于某种力量引民的快速颤动现象,常常表现为地壳岩石的断裂和错位。2.产生:是地壳岩石在地球内力的作用下,发生断裂或错位而引起的震动现象。地震(earthquake)是大地的振动。它发源于地下某一点,该点称为震源(focus)。振动从震源传出,在地球中传播。地面上离震源最近的一点称为震中,它是接受振动最早的部位。大地振动是地震最直观、最普遍的表现。在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸。地震是极其频繁的,全球每年发生地震约500万次。当然,有些地震中绝大部分都是极其轻微的,只有借助灵敏的地震仪才能测知。而可能造成极大破坏的地震,平均每年不到20次。6.读图说说地震:读课本图4-35,总结震源、震中、震源深度、震中距等几个概念。7.讲述概念: 震源:地震发生的源地。 震中:与震源对应的地表部分。震源深度:震源距地表的垂直距离。 震中距:各点离震中的距离。等震线:距震中距离相等的点的连线。8.读图回答:世界上哪些地区特别容易发生地震?与火山分布图比较,它们之间有什么共同点?9.讲解板书:3.分布:全球地震带主要分布在环太平洋、地中海、喜马拉雅山。中国地震带主要分布在:东南部台湾福建沿海,华北太行山脉,津唐地区,青藏高原及边缘的四川、云南西部,西北的新疆、甘肃、宁夏。10.读图说说危害:三幅图分别是:A、亚美尼亚城在1988年地震中几乎被完全摧毁。B、地震后站在废墟上的印度小女孩。C、1976年危地马拉的旧危地马拉城在地震后的废墟。 11.讨论:既然地球上每年都会发生几次大的地震,并常常造成房屋倒塌和人员伤亡等灾难。那么我们应该采取哪些措施来减少地震所造成的危害呢?12.学生讲述:发生地震时千万不要慌乱不知所措,要冷静地快速离开房屋。跑到空旷的地方,或躲到小开间房子里或桌子下。13.补充板书:4.防范:14.讲述:民间的预报方法常依据动物异常和自然现象异常。如:井水是个宝,前兆来得早。无雨泉水浑,天干井水冒。水位升降大,翻花冒气泡,有的变颜色,有的变味道。天变雨要到,水变地要闹。建立预报网,异常快报告。震前动物有预兆,大猫衔着小猫跑,牛羊螺马不进圈。鸟雀惊飞不回巢,兔子竖耳蹦又撞,鱼儿惊慌农面跳,鸡飞上树猪乱拱,鸭不下水狗狂叫。15.讲述科学:现代科学现在科学家通过地震仪可准确测量出地震。16.阅读材料:张衡和地动仪。增强爱国主义思想。17.讨论:中国是一个多地震的国家,对照中国地质灾害分布图,看看你的家乡是否也处于地震带上。18.置疑:1)地球上地震呈带状分布的原因是什么 2)为什么火山和地震有什么相同之处?(都是地球内力作用的结果。分布有相同之处。)19.课后作业:(1)搜集中国以及其他国家发生过的级别较大的地震和火山活动情况。(2)在中国和世界空白图上绘火山、地震分布。(3)想象地球内部的物质结构,从以下凡方面考虑:状态、温度、密度、压力、物质组成。20.课后小节反思:

第六节 地球表面的七巧板——板块

教学目标:

1.能说出板块构造学说的主要论点,并能用板块构造理论解释地球上某些现象发生的原因。

2.通过了解“大陆漂移说”和“板块构造理论”的形成过程,初步领悟假说在科学发现中的重要作用。

3.上网浏览:http://www.volcano. ( http: / / www.volcano. )

教学重点:板块构造理论的主要观点

教学难点:板块构造理论的主要观点

教学过程 备注

1.阅读:从魏格纳的大陆漂移说到板块构造理论魏格纳的大陆漂移假说。(1912年)A、板块构造学说是在大陆漂移和海底扩张学说的基础上发展的。B、魏格纳认为二三亿年前,地球上只有一整块联合古陆,周围是一片广阔的海洋。后来,在地球自转所产生的离心力和天体引潮力的作用下,这一块联合古陆开始分离。由较轻的硅铝层组成的陆地,像冰块浮在水面上一样,在较重的硅镁上漂移,逐渐形成了现在的海陆分布。2.实验:要求学生对事先做好的七大洲模型,要求尝试把它们接合起来。3.讲述板书:一、科学假说:魏格纳通过假说建立板块构造理论的过程。1)发现现象:大西洋两岸大陆轮廓的可拼合性2)提出假说:大陆漂移说3)论证假说:20世纪60年代,海洋地质学、古地磁学、地球物理学的兴起和发展。1)大洋中脊(海岭)可对应太平洋中的夏威夷群岛或大西洋中的冰岛;2)消亡边界可对应日本及以东的太平洋或马里亚纳海沟;3)地缝合线对应我国的雅鲁藏布江。4)形成理论:根据板块构造学说,全球岩石圈 ( http: / / ihouse.hkedcity.net / ~hm1203 / course / ce-a-land.htm )被海岭、海沟和巨大的山脉分割成几个不连续的单元,称为板块,共有六大板块:亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。所有板块均浮于软流层之上,处于不断运动 ( http: / / ihouse.hkedcity.net / ~hm1203 / lithosphere / mount-movement.htm )中,即不断地发生碰撞和张裂。板块中部地壳较稳定,而在板块交界之处,则是地壳运动活跃地带。5)指导实践:4.思考:如果两个板块相撞会发生什么现象?两本书做一次碰撞试验,验证一下。5.讲述板书:二、理论应用:相撞相挤压的地方,常形成山脉。张裂时,形成裂谷和海洋。1)当大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块因密度较大,位置较低,俯冲到大陆板块之下,往往形成海沟,是海洋中最深的地方;大陆板块受挤上拱,隆起形成岛屿和海岸山脉。如:太平洋西部边缘的深海沟——岛链,就是太平洋板块与亚欧板块相撞形成的。2)在两个大陆板块相撞处,则形成巨大的山。如:喜马拉雅山脉是亚欧板块和印度板块碰撞产生的。6.实验说明:图4-46 板块张裂实验。该实验说明了什么?7.讲解板书:3)板块相对移动而发生张裂,形成了裂谷和海洋。8.练习:根据下图回答:1)指出2、4、5、7分别是什么板块?2)指出图中什么板块碰撞是产生喜马拉雅山脉的原因?3)根据板块构造学说理论,未来地中海面积应该是 。(缩小)4)日本、菲律宾、印度尼西亚等国和我国的台湾是不是地震和火山多发地区?为什么环太平洋地带多火山地震?请用板块构造学说的理论解释。9.课后作业:谈谈科学假说在科学发展史上意义。10.课后小节反思:

第七节 地形和表示地形的地图

教学目标:

1.知道主要的地形类型,能够说出主要地形类型的特点。

2.了解外力作用对地形的影响,并能根据当地情况说出1至2种在外力作用下形成的地形特点。

3.能根据等高线的特点判读简单的等高线地形图,能举例说明等高线地形图在生活和生产中的用途。

4.知道绘制等高线地形图的方法,并绘制一幅简单的等高线地形图。

教学重点:主要地形类型的判读,外力作用对地形的影响,简单等高线地形图的判读

教学难点:地形变化的原因、简单等高线地形图的绘制及判读

第一课时

教学过程 备注

1.引课:我们从电视、报纸上了解到我国人口的分布非常不均:东南部人口稠密,西北部人口稀少。这样的分布状况是由于多种因素影响而致,其中一个重要的影响因素就是地形,本节我们学习地形的知识。并板书:第七节 地形和表示地形的地图2.读图回答:图中的地球的陆地表面有的陡峭、有的平坦、有的高峻、有的低洼、有的一望无际、有的层峦叠障,我们把统称把它们叫什么?它有哪些类型? 3.讲解板书:一、地形的类型1.概念:指地表起伏的情况,地球表面是由各种各样的地形组合而成的。2.类型:平原、山地、高原、盆地、丘陵等4.提问:平原、山地、高原、盆地、丘陵等不同的地形类型各有什么特点?并填表。5.讲解填表地形类型海拔相对高度丘陵有高有低小平原低小山地高大高原较高大盆地较低小补充:山地:通常指海拔在500米以上,相对高度大于100米的有明显起伏的地区。它还可以细分为极高山、高山、中山、低山等。高原:通常是指海拔较高,顶面较大并且起伏较小的地区,一般海拔在500米以上。盆地:通常是指周围为山脉、高原环绕中部相对低陷的地区。丘陵:是指海拔在500米以下,地表起伏较小,没有明显脉络的隆起地形,一般相对高度为100米以下。平原:是指海拔一般在200米以下,地面宽广,地表起伏较小的地区,一般相对高度小于50米。6.思考讨论:你的家乡主要有哪些地形类型?这样的地形特点对当地的经济发展有什么影响?7.讲解:地形对于经济发展和人们的生活会产生一定的影响,如地形起伏大的山区,交通往往不如平原地区发达,对经济发展会起一定的制约作用。如我市的开化。但山区也有优势,如山区的自然条件多种多样,有丰富的自然资源,如森林、旅游等,有利于发展多种经营。注意:都是在注重培养学生热爱家乡,长大后努力改变家乡面貌的感情。因此,教师在教学上可以多举例说明家乡人民是如何充分利用当地有利的自然条件和克服不利自然条件发展经济的例子。如珠江三角洲地区的人民,针对当地地势低平,容易积水,出现内涝的特点,采取了挖“洼”垒“高”的办法,创造了“基塘农业”生产模式。又如:开化人民利用山地多、雨露多的特点,在山地上种植茶叶,农特产品等。8.设问:喜马拉雅山山脉是怎样形成的?它的东段有一条深深的刻痕,即世界最大的峡谷——雅鲁藏布大峡谷是怎样形成的?9.讲述:喜马拉雅山山脉是由来自地球内部的巨大能量形成的,而雅鲁藏布大峡谷则是雅鲁藏布江年复一年的冲刷,才刻出了这样一条大峡谷。10.讨论:如果你的家乡在平原,议一议它平坦的地形是如何形成的?如果你的家乡是在山区,议一议山上的沟谷是怎样形成的?11.讨论结果:略。12.读图归纳:观察分析下面四幅插图,了解风、流水、冰川、海浪等来自地球外部的力量,也在不断地改变着地表形态。 13.讲解:由于河流强烈的下切作用,使河床不断加深,形成了狭而深的河谷地形。两坡陡峭,横剖面常呈“V”字形。河流的流量越大、流速越快,下切作用就越强。流水的下切作用以山区最为强烈(见图:略)。河流在入海或入湖的河口地区,由于流速减低,便将挟带的泥沙堆积下来,形成宽广平坦的三角洲(它的平面形状一般呈三角形,顶端指向上游,底边为其外缘,故称三角洲)。三角洲地势低平,土壤肥沃,是良好的农耕地区(见图:略)。在干燥地区,因为近地面的风含沙粒较多,磨蚀力较强,使岩石形成顶部大、底部小的蘑菇状外形(见图:略)。巨大的冰川,会对地面产生很大的压力。冰川在流动时会对地面产生强烈的侵蚀作用。高山上的冰川强烈地侵蚀地面,形成了直立尖顶的山峰—角峰(见图:略)。13.归纳填表:什么力 有何作用 对地形的影响 流水 侵蚀 流水冲刷地表成峡谷 流水 搬运、堆积流速降低,泥沙堆积成三角洲 风力 侵蚀 风挟带泥沙磨蚀岩石底部成蘑菇石 冰川 侵蚀 冰川流动时,刨蚀地面成洼地 14.讲解板书:二、地形的变化:1.外力作用:削平高山、填平深谷、使地表趋于平坦。起的作用是缓慢和持久的。1)流水作用:在降水比较丰富的湿润地区,起最大作用。2)风力作用:在降水比较少的地区,起较大作用。3)冰川作用:在高寒地区,起主要作用。2.内力作用:形成高山深谷,使地表趋于崎岖。15.讨论:1)在你的家乡,导致引起地表形态变化的主要因素有哪些?2)地球表面的形态是内力和外力共同作用的结果,那么,哪种力发挥了较大的作用呢?3)有人把地球的内部力量称为地表形态的塑造者,把地球的外部力量称为地表形态的雕刻师。这是为什么?(内力作用使有的地方隆起,有的地方凹陷,使地表变得高低起伏,从而形成了山地、高原、盆地、平原等多种多样的地表形态,所以,有人把地球内部力量称为地形的塑造者。外力作用则通过侵蚀、搬运、堆积等,不断地改变地表形态,使得地形更加多姿多彩,所以,地球的外部力量被称为地表形态的雕刻大师。)16.讨论结果:略。17.课堂练习:1)石灰岩地区形成溶洞的原因是( )A、火的作用 B、流水的作用 C、风力的作用 D、地震2)以下作用中,属于内力作用的是( )A、风 B、流水 C、火山 D、冰川3)黄山顶部的飞来石,主要受( )的作用A、风力 B、流水 C、火山 D、冰川4)归纳各种地形的相同点和不同点。17.课后作业:1)想一想:人类活动对地形有什么影响?请举例说明。(人类活动也在不断地改变着地表形态,如整田平地、修筑梯田、开挖河渠、修建水库、开采矿石等等。)2)对比影响地形的外力作用和内力作用。3)做一做:在学校附近进行一次野外考察。老师应预先熟悉当地地形,设计好考察路线、考察地点。考察的目的是让学生了解当地的地形状况,并结合课本知识让学生了解当地一些地形的成因,认识地形是由地球内、外力共同作用的结果。18.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.引课:如果你是一位工程师,你要设计一条翻过高山的高速公路路线。你得考虑众多因素。为了设计一条安全的高速公路,你得避开最陡的坡向;为了保证这个地区的供应水,高速公路必须与河流、湖泊保持一定的距离。还得避开房屋和其他建筑。那么怎样才能找到最佳路线呢?我们可以从地形图入手。地形图对野外地质工作具有重要意义,是野外地质工作必不可少的工具之一。因为借助地形图可对一个地区的地形、地物、自然地理等情况有初步的了解,甚至能初步分析判断某些地质情况,地形图还可以帮助我们初步选择工作路线,制定工作计划。此外,地形图是地质图之底图,地质工作者是在地形图上描绘地质图的,没有地形图作底图的地质图是不完整的地质图,它不能提供地质构造的完整和清晰的概念。那么怎么绘制和利用地形图呢?并板书:三、地形图或:大家知道,军队的活动,总是离不开地球,总是要考虑地形条件的。 在抗美援朝战争的上甘岭战役中,中国人民志愿军,利用山地易守难攻的有利条件,构筑与坑道相结合的防御阵地,只用少量的兵力,抗击了大批美军的轮番进攻,坚守四十多天,成为坚不可催的钢铁防线,创造了利用地形、改造地形的典范。 一九七三年十月,第四次中东战争,以色列军队进占戈兰高地,叙利亚军队用九百辆坦克向以军反击,由于以军占据了居高临下的有利地形,一举击毁叙军坦克八百多辆,正是地形帮了以军的大忙。 这些战例告诉我们:从古到今,从近代战争到现代战争,地形是用兵的一个重要因素,对军队战斗行动的影响很大。作战时,如能善于利用地形,并且加以恰当地改造地形,就能夺取战争的胜利;相反,如果不能很好地利用地形,就可能导致战争的失败。特别是现代战争,那位军事家不认得地形图就不可能赢得战争。并板书:三、地形图2.思考:用什么方法能把山峰表示在地图上呢?3.制作山峰模型:4.讨论:1)什么是等高线?(等高线是假想连结地面上高度相同的各点,投影在基准水准面而成的封闭曲线。就如同将一颗鸡蛋依相等间距作水平切片,所得到的各个等厚度切片的边缘,就是这个鸡蛋的等高线。同一等高线所通过的地点,海拔高度皆相同。)2)俯视山峰,上面的等高线呈什么形状?(呈封闭的圆弧形)3)你能用什么方法把山峰上的等高线按原来的位置绘到白纸上吗?(用投影的方法。)4)山峰的等高线在白纸上呈什么形状?5.讲述绘制:6.板书:一、绘制方法:将不同高度的等高线投影到同一平面上来表示起伏的地形。7.设问:对照下列两图,怎样判读等高线地形图?即在等高线地图上如何表示山顶、鞍部、峭壁、山脊、山谷等地形部位的等高线?并填表。 8.投影讲解:地形部位等高线分布特点山顶等高线呈封闭状态,由外向内,海拔增高。或等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐降低鞍部两条等高线的凸出部位相对应时的部位峭壁等高线重叠处山脊等高线向海拔较低处凸出的地方山谷等高线向海拔较高处凸出的地方陡坡等高线较密处缓坡等高线较疏处山峰等高线呈很小的封闭曲线,且中间高。数值从中心向四周逐渐升高洼地等高线呈很小的封闭曲线,且中间低。数值从中心向四周逐渐升高9.读图回答:下图中A、B分别表示什么?(A:山谷;B:山脊)山谷的等高线成V字形,且尖端指向地势较高处,山脊的等高线亦成V字形,但尖端指向地势较低处。10.课堂练习:1)观察下图,下列说法正确的是( ) 答案:CA.图中数码表示的是相对高度 B.图中曲线表示海洋深度相等的点的连线C. 此地形图表示该地区比较崎岖 D .C处为鞍部2)有关等高线地形图的说法,正确的是( ) 答案:AA 等高线地形图是用等高线表示地形的地图B 等高线地形图具有色彩鲜明,形象直观的特点C 等高线地形图是我们日常使用最多的一种地形图D 等高线地形图同我们常用的分层设色地形图没有直接关系3)读下图:说说甲、乙两地的特点。11.小节:等高线的性质:①同线等高 同一条等高线上的各点等高,并以海平面作为零米。相邻的两条等高线,其高整也相同。②等高距全图一致 等高距即指两条相邻等高线之间的高度差。例如三条等高线的海拔为500米、600米、700米,则等高距为100米。③等高线是封闭的曲线,无论怎样迂回曲折,终必环绕成圈,但在一幅图上不一定全部闭合。④两条等高线决不能相交 因为一般情况下,同一地点不会有两个高度。但在垂直壁立的峭壁悬崖,等高线可以重合。⑤等高线疏密反映坡度缓陡 等高线稀疏的地方表示缓坡,密集的地方表示陡坡,间隔相等的地方表示均匀坡。⑥等高线与山脊线或山谷线垂直相交 等高线穿过山脊线时,山脊线两侧的等高线略呈平行状。等高线穿过河谷(山谷线或集水线)时,向上游弯曲,成反V字形。⑦两对等高线凸侧互相对称时,为山岳的鞍部,也叫山的垭口。⑧示坡线表示降坡方向 示坡线是与等高线垂直相交的短线,总是指向海拔较低的方向,有时也叫做降坡线。⑨几条特殊的等高线,0米线表示海平面,也是海岸线;200米线区分平原和低丘;500米、1000米线显示低山丘陵或高原;2000米、3000米线反映中山和高原;4000米反映青藏高原和高山的特征。1.等高线以某平均海平面作为测绘的基准线。台湾地区是以基隆的平均海水面作为测绘等高线的基准线。2.每一等高线上各点的高度必定相等。3.每一等高线必定自成一封闭曲线。也就是由某一点开始,不论绕行多远或经过其它相连接的地图,等高线终将回到原点。4.除了悬崖或峭壁外,同一地点不会有两个高度。也就是说两条不同高度的等高线不会重叠。5.等高线愈密,表示坡度愈陡;等高线愈疏,表示坡度愈缓;等高线间距相等,表示坡度均匀。6.凡是局部地形如山峰、低地、小岛等,等高线必成一小圈(闭合曲线)。7.等高线穿越河流或山谷时,将沿河岸徐徐向上游延伸。在到达河底高度相等的地方时再折向下游呈倒V字形曲线。8.等高线穿越山脊或山脚时,必定指向下坡,呈U字形弯曲通过。山脊两侧的等高线略成平行状。 9.海拔200米以下,等高线稀疏,广阔平坦——为平原地形;海拔500米以下,相对高度小于100米,等高线稀疏,弯折部分较和缓——为丘陵地形;海拔500米以上,相对高度大于100米,等高线密集,河谷转折呈V字形——为山地地形;海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏——为高原地形。疏密程度:密集——坡度陡;稀疏——坡度缓。12.课后作业:读一读衢州的地形图。13.课后小节反思:

C

D

B

A

PAGE

42

教学时间: 年 月 日 星期 第 节课

第四章 不断运动的地球

第一节 地球的自转

教学目标:

1.了解地球自转特征,知道地球自转方向。

2.了解昼夜现象和昼夜交替现象的产生,知道晨昏线(圈)的含义和昼夜交替周期。

3.能用地球仪模拟地球自转及产生的昼夜交替现象。

教学重点:地球自转的基本特征;地球上昼夜交替现象产生的原因

教学难点:地球自转的基本特征;地球上昼夜交替现象产生的原因

教学过程 备注

1.引课:在第一册科学中,我们已经知道地球是太阳系中绕着太阳转运的、迄今惟一发现有生命的行星。对于地球的知识,还有很多问题有待我们大家一起学习。你对地球还有什么不清楚的问题呢?请你提出来。2.列举疑问:1)我们的地球是怎么转运的?2)地球上为什么会有昼夜现象?3)地球怎么绕太阳转化的呢?4)随着太阳的东升西落,地球上出了什么现象?5)地球上的昼夜现象有什么规律?3.讲解每天,太阳从东方升起的时候,白天就到来了,人们就开始了一天的工作、学习;太阳从西方落下,黑夜就降临大地。请同学们根据所观察到的日出、日落情景,结合平时的了解想一想:每天,我们看到太阳在天空中是怎样运动的?我们知道,在地球上看到太阳、月球、星星等天体,每天都有东升西落的现象,这说明地球自西向东运动。还有比如:坐在平稳行驶的列车上,看见车窗外的景物在不断后移,而不觉得自己在向前移动。说明地球自西向东运动。4.解答板书:第一节 地球的自转随着太阳的东升西落,地球上的昼夜就交替着循环出现,那么是什么原因引导了地球昼夜变化呢?这节课我们就来研究这个问题。5.思考:哪些现象可以证明地球是在不停地绕地轴旋转?6.列举现象1)傅科摆2)向很深的井的井口投入一小石块,最终会发现小石块与某一深度的井壁的东侧相碰。7.提问:地球绕着太阳旋转,月球绕着地球旋转,它们在宇宙中的相对位置及地球、月球的旋转情况是怎样的呢?8.学生描述:略9.讲述板书:1.地球的自转:地球绕地轴的旋转运动。通过以上的分析,我们认为地球在不停地自西向东转动,这个分析是正确的。现在人们可以借助火箭离开地球,从宇宙空间观察地球,看到地球确实在转动。地球是个球体,中间是赤道,两端分别南极和北极,穿过地球南北极的一条假想的直线叫地轴。地球每时每刻都在自西向东围绕地轴转动着。10.实验:地球自转实验 11.讲解实验:1)绕地轴转运2)太阳东升西落3)自转方向:12.小节板书:2.地球自转特点:地球的自转使我们看到的太阳在一天不停地变化。在地球自西向东自转时,从北极上空看,地球作逆时针方向旋转;从南极上空看,地球作顺时针方向旋转。13.介绍手势判断法:从北极上空观察,用右手大拇指指向北极上空方向,四指握拳的逆时针方向代表地球运动的方向;相反,从南极上空观察,用左手大拇指指向南极上空方向,四指握拳的顺时针方向代表地球运动方向。14.情景设问:当一场国际体育比赛在美国某地下午2时,我们却要在半夜起来观看这场比赛的电视实况转播。为什么地球上不同的地方在同一时间里会出现白昼与黑夜这分呢?你能根据前面的实验说说原因吗?15.解释板书:二、昼夜交替:1.原因:原来,地球是一个不发光、也不透明的球体,在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半,这一半就是白昼,而背着太阳的另一半则太阳照不到,是黑夜,这就产生了昼夜现象。16.思考:宇宙中的天体都有昼夜现象吗?17.解答:像太阳这样能自身发光的天体是没有昼夜现象的。所以地球上产生昼夜现象的真正原因是地球自身的特征和太阳光的照射。18.设问:地球自转与昼夜交替现象存在什么关系?即昼夜交替现象是怎么产生的?19.讲解板书:2.昼夜交替现象:地球自转一周,白天和黑夜就更替一次,时间约24小时。昼夜不停地自转,昼夜也就不断更替,这就产生了昼夜交替现象。18.读图回答:P122 图4-2 昼半球和夜半球1)晨昏线(圈)的含义是什么?2)图中晨昏线(圈)中哪一段是昏线(从白天到黑夜)?哪一段是晨线(从黑夜到白昼)?为什么?19.解答板书:3.晨昏线(圈):地球表面由黑夜转为白昼的界线即为晨线,相反是昏线。20.思考:昼夜交替的周期对地球上生命的形成和发展有没有好处?为什么?21.回答:昼夜交替的周期不长,便得地面白昼增温不至于过于炎热,黑夜冷却不至于过于寒冷,从而保证了地球上生命的有机体的生存和发展。22.讨论:假如地球停止自转,将会发生怎样的变化?23.思考回答:1)要么只有白天或黑夜;2)植物不能进行光合作用;24.课堂练习:1)人站在地球表面,随地球一起自转,人为什么掉不下去?2)地球上各地的昼长、夜长会发生变化吗?假如昼长、夜长等长,那么会发生什么现象?3)极昼、极夜发生在何地、何时?4)同学甲对同学乙说:“地球上纬度相同的地方,东边总比西边先看到日出。”你认为正确吗?说明理由。简答:正确。因为由于地球不停地自西向东自转,同一纬度地区,位于东边的地点首先观测到太阳。5)当2008年奥运会在我国北京举行时,美国纽约的市民要收看马拉松比赛的现场报道,需在半夜里起来收看,你能解释这种现象吗?简答:地球是一个不发光、也不透明的球体,在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半,这一半就是白昼,而背着太阳的另一半则太阳照不到,是黑夜。我国北京和美国纽约的两地相差190度。当北京被太阳照亮为白昼时,纽约则背着太阳,而马拉松比赛项目需在白天举行。25.课后作业:1)如果地球停止自转,哪些现象将会消失?2)如果地球的自转忽快忽慢,会出现什么现象?A:感觉如同坐汽车,我们能感受到地球在自转,地球上的一切东西都会摇晃,会威胁到人类的生命安全。B:自转速度加快,一天变短;相反一天变长。26.课后小节反思:

网站:http:///gb/beyond/astronomy/earth/earth_2_6.html ( http: / / / gb / beyond / astronomy / earth / earth_2_6.html )

http://nature.ckps.tpc.edu.tw/ ( http: / / nature.ckps.tpc.edu.tw / )

http://www.astron./earthmoon/earthmech.html ( http: / / www.astron. / earthmoon / earthmech.html )

第二节 北京的时间和“北京时间”

教学目标:

1.了解地方时、区时的含义。

2.知道日界线两侧的日期变化。

3.学会查找世界各地的时区,并计算它们的区时。

教学重点:时区的判读和区时的计算

教学难点:区时的计算

第一课时

教学过程 备注

1.引课:家住北京的足球迷小亮,观看中央电视强体育频道的新闻,得知某日有一场世界足球冠军决赛在澳大利亚悉尼举行,比赛时间为当地时间14时。小亮在该日北京14时打开电视机,可是没有找到这场足球赛的实况直播。请问这是什么原因呢?2.介绍回答:主要是因为不同的地方,经度不同造成的。所以北京的时间和北京时间是不同的概念。这里涉及到地方时和区时的有关知识。接下来我们就学习此方面的知识。并板书:第二节 北京的时间和“北京时间”一、地方时和区时3.讲述:毫无疑问,北京的时间和上海的时间是不同的。这是由于北京和上海的经度不同。我们把:当太阳位于某地的正南或正北方向时,那里就是正午12时。4.读图回答:当经度180°的地方是正午12点时,0°经线的地方是 点,处于早晨6点的是 经线的地方。5.讲解板书:1.地方时:因经度不同而不同的时刻,称为地方时。当地球由西向东自转时,在同一瞬间,经度不同的地方,太阳照到的位置有同,而我们把位于某地的正南或正北的方向时,就是正午12点。所以当经度180°的地方是正午12点时,0°经线的地方是午夜24点,处于早晨6点的是90°经线的地方。我们把因经度不同而不同的时刻,称为地方时。这种在地球上某个特定地点,根据太阳的具体位置所确定的时刻,称为“地方时”。所以,平常,我们在钟表上所看到的“几点几分”,习惯上就称为“时间”,但严格说来应当称为“时刻”。注意:东边的地方时总是比西边的地方时来得早。6.讨论:A:如果世界各地都采用各自的地方时,会引起什么问题?B:全世界都统一使用某个地方时,又会产生什么问题?C:怎么办?7.列举结果:AB:假如我们没有统一的时间标准,而是各用各的时间,学校就无法上课,工厂就不能正常生产, 交通运输也不能有条理的进行,这就使整个社会的工作、生产秩序混乱。C板书:2.区时:将全世界经度每相隔15度划一个区域,这样一共有24个区域。每个时区中间的经线叫中央经线。在每个区域内都采用中央经线的地方时为全时区统一使用的时间标准,称为“区时”。为了克服这个困难,天文学家就商量出一个解决的办法:将全世界经度每相隔15度划一个区域,这样一共有24个区域。在每个区域内都采用统一的时间标准,称为“区时’。而相邻区域的区时则相差1个小时。每个时区中间的经线叫中央经线。 将地球表面按经线划分的24个区域。当我们在上海看到太阳升起时,居住新加坡的人要再过半小时才能看到太阳升起。而远在英国伦敦的居民则还在睡梦中,要再过8小时才能见到太阳呢。世界各地的人们,在生活和工作中如果各自采用当地的时间, 对于日常生活、交通等会带来许许多多的不便和困难。为了照顾到各地区的使用方便,又使其他地方的人容易将本地的时间换算到别的地方时间上去。有关国际会议决定将地球表面按经线从南到北,划成一个个区域,并且规定相邻区域的时间相差1小时。在同一区域内的东端和西端的人看到太阳升起的时间最多相差不过1小时。当人们跨过一个区域,就将自己的时钟校正1小时(向西减1小时,向东加1小时),跨过几个区域就加或减几小时。这样使用起来就很方便。现今全球共分为24个时区。由于实用上常常1个国家,或1个省份同时跨着 2个或更多时区,为了照顾到行政上的方便,常将1个国家或 1个省份划在一起。所以时区并不严格按南北直线来划分, 而是按自然条件来划分。例如,我国幅员宽广,差不多跨5个时区,但实际上在只用东八时区的标准时即北京时间为准。 8.介绍板书:3.北京时间:以东经120°为中央经线的时区中各地统一使用的标准时间。9.介绍:在飞机场、涉外宾馆等旅游或交通中心.常将世界各大城市所对应的区时,用图表示出来,以方便旅客。你怎么知道世界各地的区时呢?接下来我们一起学习它。并板书:二、世界各地的区时10.讨论:确定P124 图4-5 宾馆大堂的钟准不准?请校正。11.讲述板书:第一步:确定当前的“北京时间”。第二步:找出各城市所在的时区。第三步:计算北京与各城市的时区差。第四步:根据东早西晚原理,运用时区差计算各城市区时。(即如果要计算区时的时区在已知时区东边时,在已知区时基础上加时区差;反之,减时区差。)例如北京(东八区)的区时为14:00,则东京(东九区)的区时计算方法为:因东京与北京相差一个时区,并且东京在北京的东边,要早一个小时(即加一小时),所以东京时间为15:00。补充计算方法:A、要计算的区时=已知区时-(已知区时的时区-要计算区时的时区),(注:东时区为正,西时区为负)。下面举例加以说明:

例1:已知北京(东八区)时间为5月1日12:00,求东京(东九区)的区时?

东京时间=12:00-(8-9)=13:00(即东京时间为5月1日13:00)。

例2:已知北京时间为5月1日12:00,求伦敦(中时区)的区时?

伦敦时间=12:00-(8-0)=4:00(即伦敦时间为5月1日4:00)。

例3:已知北京时间为5月1日12:00,求纽约(西五区)的区时?

纽约时间=12:00-<8-(-5)>=-1:00+24:00-1天=23:00(即纽约时间为4月30日的23:00)。(注:当算出的区时为负数时,应加上24:00,日期减一天,即从5月1日变为4月30日)。

例4:已知纽约时间为5月1日12:00,求东京的区时?

东京时间=12:00-<(-5)-9>=26:00-24:00+1天=2:00)即东京时间为5月2日2:00)。(注:当算出的区时大于或等于24:00时,应减去24:00,日期加一天,即从5月1日变为5月2日)。B、要计算的地方时=已知地方时-4分钟×(已知时间的经度-要计算时间的经度),其中经度中,东经为正,西经为负。

例:已知120°E的地方时为12:00,求20°W的地方时?

20°W的地方时=12:00-4分×<120°-(-20°)>=12:00-9:20=2:40,日期变化同上,其他方法同上例。

在日界线的教学中,向东跨过日界线后日期的变化或向西跨过日界线后日期的变化也是本节的教学难点之一,这一难点的突破也可应用区时的计算方法。如西十二区为5月1日的12:00,则向西跨过日界线,到东十二区的日期为:

东十二区的区时=12:00-<(-12)-12>=36:00-24:00+1天=12:00(5月2日)。即向西跨过日界线,时刻不变,日期加一天。同理也可计算向东跨过日界线后日期的变化。

类似的方法,还可以扩展到太阳高度角的计算中。具体方法是;某地某时的太阳高度角(α)=90°-(当地纬度-太阳直射点纬度)。(注:北纬为正,南纬为负)如宁波(30°N)夏至日的太阳高度为:90°-(30°-23.5°)=83.5°;北京(40°N)冬至日的太阳高度为:90°-<40°-(-23°)>=26.5°;赤道春分日的太阳高度为:90°-(0°-0°)=90°;赤道冬至日的太阳高度为:90°-<0°-(-23.5°)>=113.5°,当太阳高度(α)>90°时,则太阳高度应为180°-α,即为当地的太阳高度,因此赤道冬至日的太阳高度为:180°-113.5°=66.5°12.课堂练习:1)关于“地方时”以下说法正确的是( )A、因纬度不同而不同的时刻,称为地方时B、西边的地方时早于东边的地方时C、同一条经线,有相同的地方时D、纬度不同,地方时不同 答案:C2)当经度为0°的地方时是早上8点钟,东径120°经线的地方时是 。A、前一天的20点 B、当天20点 C、当天16点 D、前一天的16点答案:20时3)我国采取了两套时区与时刻,即新疆采用东六区区时,称为乌鲁木齐时间,其他各地采用东八区区时, 即“北京时间”。某旅客在乌鲁木齐时间16点乘飞机3小时后到达南方某城市,这时北京时间是多少?答案:21点4)早晨7点,小刚在上海家中接到妈妈从东京打来的电话,她将于今天上午9点从东京起飞,两小时后可到达上海浦东国际机场。小刚于当天上午11点到达机场,可是没有接到其妈妈。他从机场问询自得知东京9点起飞的航班已在10点种到达上海到达上海,机上的旅客都已离开机场。于是小刚打电话到家,妈妈刚踏进家门,并在电话中说:“小刚,你犯了一个常识性的错误!”请问小刚错在哪?5)回答:引课时的问题。13.课后作业:我国为什么要统一采用东八区的区时?14.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.复习:2.讲述:人们早晨起来,常撕一张日历,表示新的一天开始了。对于居住在一定地区的人们来说,这是没有问题的。但对用飞机、轮船作洲际航行的旅行者,就有点不方便了。例如,当你在从东向西的航行中,因为你是在追赶太阳,所以就感到白天“加长”了;相反,当你从西向东航行时、由于是背离太阳、所以就好像有点白天“短”了的感觉。这样,你就往往会记错日子,把日历翻错。3.介绍:假如我们从北京出发向西做环球飞行,每穿过一个时区就要把钟向后拔一个小时,这是因为因为你是在追赶太阳,当你追赶一个时区时,就感到白天加长了一个时区。这样,当完成环球飞行回到北京时,就会穿过24小时区,钟表上的时间就会推迟24小时,比原来少一天。4.思考:如果我们向东做环球飞行,再回到原地时,日期将会怎样变化?5.讲解:当你从西向东航行时、由于是背离太阳、所以就好像有点白天“短”了的感觉。所以当你向西环球一周少一天,向东环球一周多一天。6.讲述板书:三、日界线:1.概念:国际上规定,把180°经线作为国际日期变更线。简称为日界线。为了避免这种不方便,1884年起人们决定在太平洋中,也即在东经180度经线附近划一条线,规定当各种交通工具自东向西越过此线后,日期增加1天(例如,由7月31日改为8月1日〕,而由西向东越过此线后。日期减少1天(例如, 由8月1日改为7月31日)。这条线就称为“日界线’或‘国际日期变更线’。同时为了考虑到行政管理上的便利,日界线并不严格地指东经180c的经线。而是由北极沿东经180度经线,折向白令海峡,绕过阿留申群岛西边,经萨摩亚、斐济,汤加等群岛之间,由新西兰东边再沿180度经线直到南极、在一般的世界地图上,也都将此线标出来,以便识别。 7.读图回答:P126 图4-7 日界线1)如果日界线东侧是星期六,那么日界线西侧是星期几?2)当人们从空中或海上自西向东越过日界线,即从 时区进入 时区,日期应怎样变化?8.讲解板书:2.特点:日界线的西侧是地球上新的一天的起点。当从西十二区越过日界线进入东十二区时,日期要增加一天;反之,日期要减去一天。东十二区和西十二区的时刻相同。9.讨论:人们有可能在同一年里过两个“五一”国际劳动节吗?10.简答:能,你只要在东半球过了“五一”节后马上向东越过日界线到西半球就可以了。11.思考:有一艘客轮从东十二区向东越过日界线进入西十二时区,客轮上的一位产妇分别在日界线两侧产下两个男孩,根据出生所在地时间记载,在东十二时区先出生的哥哥反而比西十二区出生的弟弟晚一天,请解释这种现象。12.课堂练习:1)一艘航行于太平洋的船,从12月30日12时(区时)起,经过5分钟越过了180°经线和日界线,这时其所在地点的区时可能是( )A、12月29日12时5分 B、12月29日11时55分C、12月30日12时5分 D、12月30日11时55分答案:ABCD。简述:很容易漏选C,这主要是由于混淆了“180°经线”和“日界线”这两个概念,这种错误在逻辑学中称为“偷换概念”。虽然国际上规定把180°经线作为日界线,但实际日界线与180°经线并不完全重合,因此,轮船越过180°经线,可能越过了日界线,也可能没有越过日界线,其日期也就有变与不变的两种可能。许多学生正是由于没有弄清这两个概念的区别而犯错误的2)美国的纽约星期六上午9点有一场NBA篮球赛,北京电视台实况转播的时间是星期几几点钟开始。 答案:星期六22点钟3)当东八区是2月17日16点时,西十区时间应是多少?答案:2月16日22点。13.课后作业:中央电视台播报国际新闻时,很强调当地时间。伊拉克战争于当地时间2003年3月22日17点30分打响。为什么要这样播报呢?(注:伊拉克位于东三区,北京位于东八区。) 简答:北京时间是2003年3月22日22点30分14.课后小节反思:

第三节 地球的绕日运动

教学目标:

1.了解地球公转运动的方向、周期、地轴倾斜等基本特征。

2.了解地球公转运动产生的正午太阳高度变化、昼夜长短变化、五带划分等地球现象。

3.能在教师指导下,通过地球仪模拟演示,简要解释在观测杆影和读图等观察方式中发现的地理现象。

教学重点:正午太阳高度角的变化原因和测定;五带的划分

教学难点:公转的基本特征;昼夜长短变化原因

第一课时

教学过程 备注

1.问题引课:1)有人认为冬季冷夏季热,是因为冬季太阳离地球近,夏季太阳离地球远。对吗?2)有些地方四季分明,有些地方终年积雪,为什么?3)我国夏季昼长夜短,而冬季昼短夜长。为什么?4)当你在观察学校操场上旗杆的影子时,你会发现影子的长短会不会变化?2.讲述:上面所提的各个问题,都与地球的绕日运动有关。接下来,我们学习第三节内容。并板书:第三节 地球的绕日运动3.实验:现在我们一起模拟一下杆影与太阳的关系实验。4.讨论:杆影的长度和什么有关?一天中杆影最短是什么时候?此时的杆影朝什么方向?5.讲解板书:一、太阳高度(角):太阳光与地面的夹角1.一天当中,正午太阳高度角最大。杆影的长度和太阳光与地面的夹角有关。科学上把太阳光与地面的夹角叫太阳高度角,简称太阳高度。一天中的正午,即杆影朝着正北或正南方向时,杆影最短。此时太阳位于该地的正北或正南方向,太阳光和地面的夹角最大。6.讨论:1)一年中,同一地点每天正午太阳高度都是一样的吗?2)你观察过射入室内的阳光吗?从南面窗户直接射进室内的阳光,夏天与冬天相比,哪个季节更深些?7.讲解板书:2.正午太阳高度角随季节而变化。 从图中,我们可以知道夏天正午的杆影要比冬天的杆影短。冬天太阳照入室内的阳光要比夏天照进室内的阳光要多。即在夏天正午的太阳高度角要比冬天正午的太阳高度角要大。8.设问:同样长度的旗杆,在同一天里,会因为位置不同,正午的影子长度会不同吗?请你实验加以证明。9.实验提问:1)火柴杆的影子何处最短?2)正午太阳高度何处最大?10.讲解板书:3.纬度不同,不同的地方正午太阳高度不同。有的一方正午会受到太阳光垂直照射,简称直射。地表接受太阳垂直照射的点叫做太阳直射点。即太阳直射点的正午太阳高度为90度,火柴杆影子的长度为零。太阳高度随着太阳直射点向南北两侧递减,影子也越来越长。11.课堂练习:1)当杆影朝着南北方向时,此时杆影( )A、最长 B、最短 C、处于中间 D、无法判断2)太阳高度角最大时,( )A、杆影朝着东西方向 B、杆影朝着南北方向C、太阳光与地面的夹角最小 D、太阳光与杆子的夹角最大3)北半球中纬度某地冬天比夏天中午太阳高度角要( )A、小 B、大 C、一样大 D、都为45度4)什么时候,什么地方会出现太阳高度为0?(晨昏线上)12.课后作业:影响正午太阳高度的因素有哪些?并各举一实例加以说明。13.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.复习:1)影响正午太阳高度的因素有哪些?并各举一例加以说明。2)复习地球的自转的知识。A:假定地球不自转,太阳照在地球表面会出现什么现象?(昼半球、夜半球)B:想一想:当我国北京午夜时,美国华盛顿是白天还是夜晚?当日本东京午夜时,英国伦敦是白天还是夜晚?C:我们为什么感觉不到地球在转动?2.复习小节:地球不停在旋转,围绕地轴是自转,方向自西向东转,自转周期是一天,昼夜交替着出现,不同地方时差现。3.过渡:中午旗杆的影子会随着季节的变化而变化,这是因为太阳高度会随着季节的变化而变化。造成这种变化的根本原因是地球的公转。那么什么是公转呢?接下来我们一起之。并板书:二、地球的公转结合上图的组合讲解地球的公转。4.读图回答:1)依据地球的自转方向,描述地球的公转方向。2)地球公转时,地轴在宇宙空间的姿态是怎样的?5.演示一:用自制的地球仪演示地球的公转,提醒学生注意:公转轨道面与地球仪的交点就是太阳直射点。先将地球仪放在冬至的位置,将公转轨道面移至南回归线上,固定轨道面,如图所示。水平移动地球仪到春分、夏至、秋分其它三个位置,观察有什么现象发生? 演示二:将当作昼半球另外半个乒乓球罩在地球仪上,扎的小孔当作是太阳的直射点,演示地球的公转,提醒学生注意,地球是一边自转一边公转,当地球运行到冬至、春分、夏至、秋分四个位置时,观察在地球上有什么现象发生? 6.发表意见:争对上述演示,让学生对地球的公转进行阐述。A:地球在公转的时候,地轴是倾斜的(地球公转的轨道平面与地轴是保持66.50的夹角),并且它的空间指向保持不变,即地轴的北端始终指向北极星附近,使得太阳的直射点在地球上南北回归线之间来回移动,冬至这一天,太阳的直射点到达南回归线上,夏至这一天,到达北回归线上,春分、秋分这两天来到赤道上。B:由于地球一边自转,一边公转,地球上出现了昼夜长短的变化,春分、秋分两天,地球上任何地方昼夜平分;冬至这一天,北半球夜最长昼最短;夏至这一天,北半球夜最短昼最长。C:夏至这天,在北极圈内,一天都是白天,南极圈内,一天都是晚上;冬至这天是相反的。D:夏至这天,北半球纬度越高的地方,昼越长;冬至这天,北半球纬度越高的地方,昼越短。E:赤道上一年都是昼夜平分的。F:由于太阳直射点的南北移动,所以南北半球的季节是相反的。G:随着太阳直射点的移动,昼夜半球也在移动;由于昼夜半球的移动,地球上不同的地方昼夜长短也在发生变化。H:地球的公转方向是自西向东的。公转一周所需的时间是365.2422天,即通常所说的一年。7.小节板书:地球不停在旋转,围绕太阳是公转,方向自西向东转,公转周期是一年,四季交替着出现,不同地方温差现。8.过渡:我们在上节课的学习中,知道地球的公转使正午太阳高度发生了变化。那么正午太阳高度会怎么变化呢?9.实验:10.小节11.归纳板书:三、正午太阳高度的季节变化:夏至日直射北回归线,冬至日直射南回归线,二分日直射赤道。A、南北回归线之上,每年各有一次太阳直射;南北回归线之间,每年有两次太阳直射,太阳直射或近于直射;B、北回归线以北,每年6月22日正午太阳高度达最大值,12月22日达最小值;南回归线以南,每年12月22日正午太阳高度达最大值,6月22日达最小值。12.思考:1)观察你所在地区居民楼的主卧室和阳台,通常朝哪个方向,为什么?北回归线以北地区:房屋门窗朝南能得到最好的采光,因为太阳光直射 的最北界线是北回归线;北回归线与赤道之间:房屋门窗可以朝南,也可以朝北,因为太阳光线 有时在南、有时在北。2)为使底层住户也能全年见到阳光,两幢居民楼之间的距离应依据哪一天的楼影来计算,为什么?3)设计一个实验,观测当地一段时间正午太阳高度的变化。13.讲解:略14.课堂练习:1)对比地球的两种运动。从绕什么转运、转运方向、周期、出现的现象对比。2)如图是地球公转示意图,试分析,地球处于A、B、C、D四位置时,北京各是什么节气?属于哪个季节?3)儿子骄傲地对他的父亲说,他已经绕地球转了20圈了。他父亲说,这稀奇,我已经绕太阳转了60圈了,我还准备转几十圈呢!请回答:(1)儿子的职业是什么?(2)父亲的话是真的吗?为什么?15.课堂小节:

A:太阳直射点的回归运动规律(一)B:太阳直射点的回归运动规律(二)节气变化时间段太阳直射点的半球位置太阳直射点南北移动方向春分—夏至__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动夏至—秋分__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动秋分—冬至__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动冬至—次年春分__月__日前后至__月__日前后在______半球向______移动16.课后作业:17.课后小节反思:

第三课时

教学过程 备注

1.复习:上节课我们学习了太阳直射点的季节移动规律,谁来把我们总结的规律重复一遍?(学生回答:夏至日直射北回归线,冬至日直射南回归线,二分日直射赤道)2.导入问题:太阳直射点的这种移动规律,给地球自然环境带来了什么样的影响呢?同学们是否观察过这些地理现象?是否研究过产生这些地理现象的原因?学习完这节课我们就会有一个完整的答案了。并板书:四、昼夜长短变化

3.转折过渡:我们先来研究太阳直射点季节移动所带来的第一个地理现象——昼夜长短变化,在我们的日常生活中同学们体验过昼夜长短的变化吗?我们知道地球在自转的同时,还围绕着太阳公转,除赤道处,地球上各地在昼夜交替时,白昼的时间夏天要比冬天长些。4.讨论:你居住的地方一年中哪个月白昼最长,哪个月份白昼最短?(白昼最长月份是6月,最短月份是12月)5.读图回答:图4-18 北纬400某地昼夜的年变化1)该地哪个月的白昼最长,约多少时间?2)该地哪个月的白昼电短,约多少时间?3)该地白昼最长和最短的月份和你居住的地方相同吗?6.解答:略7.实验:1)分析A图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有什么规律?2)分析B图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有什么规律?3)分析C图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有什么规律?4)以上三幅图中的P处,昼夜长短有什么变化?8.讲解归纳:太阳直射纬度昼长最长纬度昼长纬度分布P处昼长季节分布12月22日南回归线南极圈内北半球:纬度越高,昼越短;北极圈内为0;南半球相反。冬至日最短夏至日最长两分日为123月21日9月23日赤道全球相等昼长不随纬度而变化昼长=12小时6月22日北回归线北极圈内北半球:纬度越高,昼越长;北极圈内为24南半球相反。9.提问:北半球什么时候昼长于夜?什么时候夜长于昼?哪一天昼夜最长,哪一天夜最长?什么时候昼夜平分?南半球和赤道上昼夜长短变化又怎样呢?10.讲解板书:引起昼夜长短的变化:晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧。如果昼弧长、夜弧短,则白天长,黑夜短;反之,则黑夜长,白天短。规律:(以北半球为例)1)夏半年(3月21日~9月23日):A:昼长夜短;纬度越高,昼越长夜越短;B:夏至日昼最长,夜最短,北极圈内出现极昼现象。2)冬半年(9月23日~次年3月21日):A:昼长夜短;纬度越高,昼越短夜越长;B:冬至日昼最短,夜最长,北极圈内出现极夜现象。3)春分日和秋分日:昼夜等长=12小时4)赤道:全年昼夜等分11.思考:我国科学家去南极考察一般选在什么时间比较好?(一般选在北半球的冬季,因为此时南半球是夏季,气候比较好。)12.课堂练习:1)一年四季昼夜等长发生( )A、两极地区 B、回归线附近 C、赤道附近 D、极圈附近2)当北半球昼长于夜时,以下叙述中错误的是( )A、太阳直射点在北半球 B、北极有极昼现象C、是考察南极的最佳时期 D、北极熊活动频繁时3)读下边的半球图回答:(1)此图是南北半球中的_____半球图。画出地球自转方向。(2)当图中A点为太阳直射点时,这一天是____(月、日)前后,北极圈上的正午太阳高度为______。(3)这一天,B地的昼长为_____小时,我国的昼夜长短情况是_______。 4)读下图回答:(1)图中A、B两地此时是日出还是日落?________。(2)此时南回归线上的正午太阳高度是_______。北极圈上的正午太阳高度是_______。(3)这一天,A地昼长为______小时;B地夜长为______小时,正午太阳高度为_______。13.课后作业:1)假如地轴不倾斜,还会有昼夜长短的变化吗?为什么?2)观察当地的昼夜长短变化。看看是否与下表相符?北纬白昼最长一天(夏至)的昼长白昼最短一天(冬至)的昼长0020030040070090014.课后小节反思:

第四课时

教学过程 备注

1.复习:2.提问:下图中,无风时,雨水竖直下落,用水桶像A和B那样放置。那么在相同的时间内,哪个桶接的雨水多? 3.提问:如图中,相同的两块板,在相同的时间内,接受太阳能较多的是哪块板?4.过渡:我们从电视里可以了解到:每到春节,哈尔滨人总是高高兴兴地去溜冰、看冰灯,而广州人则快快乐乐地去玩狮舞、看花市。为什么哈尔滨和广州都在冬季,而出现的情景不一样呢?这和这两地在同一时间内所得到的太阳辐射能量有关?你能得出它们有什么特点吗?5.比较板书:四、五带划分1.纬度高低不同,太阳辐射能不同。地面接受的太阳辐射总能量具有从低纬地区向高纬地区逐渐减少的规律。这种情景反映了地球表面不同纬度地区接受到的太阳辐射能量是有差异的,这种差异主要是由于不同纬度地区太阳的高度不同造成的。太阳高度越大,地面接受的太阳辐射越集中,单位面积获得的太阳辐射能量越多。全年太阳高度,低纬度地区平均较大,高纬度地区平均较小较小,地面接受的太阳辐射总能量具有从低纬地区向高纬地区逐渐减少的规律。6.讲述板书:2.五带:热带、南北温带、南北寒带我们根据地面接受的太阳辐射总能量大小,把地球粗略地分为五个热量带。它们分别是热带、南北温带、南北寒带。7.读图思考:1)划分五带的依据是什么?2)为什么有无阳光直射是划分热带的依据?3)为什么有无极昼极夜现象是划分寒带的依据?寒带极昼期长时间受阳光照射,为什么还是很寒冷?(寒带虽然有极昼现象,但是由于太阳入射角度很小,阳光仍比温带少得多。)4)填表:五带的划分 名 称 界 线 特 点8.讲解板书:3.五带划分1)划分依据:2)填表9.讨论:我们位于哪个热量带?五带的划分有什么意义?10.讲解:应通过了解当地的植被分布、土壤各类和动物资源等因素综合起来考虑,讲述五带的划分的意义。11.课堂练习:1)选择下列有关五带划分和特点的字母代号,分别填入表格中相关带下面的空格内(一个字母代号可填一处和多处)热带北温带南温带北寒带南寒带字母代号A.有阳光直射的带 B.无阳光直射的带 C.有极昼、极夜的带D.无极昼、极夜的带 E.赤道通过中部的带 F.北回归线划分的带G.南纬66.50划分的带 H.四季分明的带 I.全部在高纬度的带J.获得太阳热量最少的带2)根据下图中A、B两地的纬度位置,认真分析,并填写下表。分析内容A地B地在五带中的哪一带从上到下为热带从上到下为南寒带有无阳光直射现象有无有无极昼极夜现象无有3)读地球公转示意图,完成以下练习:(1)在图中画出地球绕日公转的方向(2)在地球由B点公转至C点的过程中,北半球的昼夜长短变化如何?(3)在地球由C点公转至D点的过程中,太阳直射点在哪个半球范围内移动?其移动方向如何?(4)地球由D点公转到A点的过程中,北京(400N)正午太阳高度变化状况如何?4)读下边的半球图回答:(1)此图是南北半球中的_____半球图。画出地球自转方向。(2)当图中A点为太阳直射点时,这一天是____(月、日)前后,北极圈上的正午太阳高度为______。(3)这一天,B地的昼长为_____小时,我国的昼夜长短情况是_______。 5)读右上图回答:(1)图中A、B两地此时是日出还是日落?________。(2)此时南回归线上的正午太阳高度是_______。北极圈上的正午太阳高度是_______。(3)这一天,A地昼长为______小时;B地夜长为______小时,正午太阳高度为_______。12.课后作业:如果地球自转轴与地球公转轨道之间成900的夹角,推测地球上的正午太阳高度和昼夜长短情况。你还能感受到现在这样的四季变化吗?(同一地方的正午太阳高度和昼夜长短都不发生任何改变,温带地区无四季变化现象,热带地区更热,寒带地区不再有极昼(全天为白昼)和极夜(全天为黑夜)现象。)13.课后小节反思:

第四节 日历上的科学

教学目标:

1.了解我国日历的组成成分

2.了解我国日历中公历和农历的设置方法。

3.通过探究活动,知道二十四节气对人们的生产和生活具有指导和预告作用。

4.能上网浏览:日历探秘网:http://www./ ( http: / / www. / )

教学重点:公历和农历的区别

教学难点:公历和农历的区别

教学过程 备注

1.复习:地球公转一周需要多长时间?月相变化周期大约多少天?2.讲述:推算年、月、日的时间长度和它们之间的关系,制定时间序列的法则即为历法。由于生产和生活的需要,古代人就希望知道昼夜、月相和季节的变化规律,以及更长时间的计量方法。世界各文明古国很早就开始根据天象观测来制定历法。现在人们通常制成日历、挂历、台历等。3.扑克游戏:扑克的学问。每个小组一幅扑克,设计如下问题,供小组讨论:1)扑克牌共54张,除大小王两张牌外,余52张共计多少点?(J计11点,Q计12点,K计13点)(364点)。如果加小王(计1点)共为多少点(365点),若再加上大王(计1点),又共为多少点?(366点)与一年的天数有何关系?2)扑克牌除大小王外,余52张,与一年的什么数相同?(52周,大小王分别代表日、月)3)四种花色分别代表一年的什么?(四季)黑、红两种颜色代表什么(昼夜)4)每一种花色共有多少点?(91点) 大约与什么时间长短相同?(约等于季长) 由此可见,扑克牌与历法有很多关联,娱乐中也有学问,要多观察生活。4.读图讨论:1)我国的日历通常由哪几部分组成?2)我国日历各部分分别属于何种历法成分?5.介绍板书:一、历法:1.公历:公元记年,一年365.2422天、四季、十二个月、五十二周,每月三十天或三十一天(除二月)。2.农历:干支记年,一年354.36天,十二个月(除闰月),每月二十九天或三十天。历法是从日、地、月三者运动中产生的地理现象为依据制定的,日历也是地球运动的综合效应之一。我国的日历中包含公历和农历两部分。历法主要有三种:A、阴历:即以月相变化周期,即以月相变化周期(29.53天)为依据的。缺点:偏爱月亮,丢掉了太阳的周年视运动,使日子与节令脱离。B、阳历:即以地球绕太阳公转周期,即以地球绕日公转周期(365.2422天)为依据。缺点:只顾太阳,不顾月亮,月份与月相无关。C、阴阳历:结合前两种历法特点的。农历是阴阳历,优点是:统一阳历和阴历,保持两全其美,既能照顾季节时令,又能使每月的月相与日期固定。※简单介绍干支记年 天干:甲乙丙丁戊已庚辛壬癸 地支:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥(十二生肖)计算方法:如 2003年,先减去3年,然后2000除60,余20,0为天干里面的癸,20除12余8,8是地支里面的未,所以,2003年为癸未年,明年2004年为甲申年。6.思考:A.地球公转一周是365.2422天,而一年的天数为整数,小数部分如何处理?历法中是怎样解决这个矛盾的呢?B.月相周期为29.53天,那么12个月共计多少天?与公历一年的365.2422天相差多少天?如何处理这对矛盾?(354.36天,相差11天左右,所以每隔两、三年就要少一个月,所以,要加上一个闰月)7.讲解板书:二、闰年与闰月闰年:公历,公元年能被4整除(世纪年必须能被400整除)的为闰年,该年为366天。(多出的一天为2月29日)闰月:农历每隔2、3年有一个闰月四季更替周期的小数部分(0.2422日)相当于400分之97,因此,阳历在每400年中设97个366日的年(闰年),其余的303年为365天(平年)。这样,400个阳历年的年均长度就正好等于四季变化周期。8.观察思考:1)近几年中农历的年、月、日在公历中的位置是否一样?为什么会这样?2)农历中的什么成分在公历中的位置是固定的?9.讲解板书:三、二十四节气:属阳历成分。1)原因:依据不同。2)二十四节气在公历中的位置是固定的。我国农历与季节大致相符,所以长期以来能够很好地指导农业生产,为农业生产的发展作出了重要贡献。同时,农历在我国古代天文学中也占有很重要的地位,因为它既牵涉到太阳的视运动,又牵涉到月亮的视运动,迫使古代天文学家去认真观察太阳、月亮等天体,从而推动了古代天文学的发展。二十四节气就是农历的组成部分,从而再次理解农历属于阴阳历。10.思考:从制定历法的依据看,我国农历中的二十四节气属于阴历还是阳历成分?11.讲解:二十四节气是根据四季更替即是以地球绕太阳运行轨道来划分的,节气来临的日期在阳历中每年都是固定的,如:夏至总是在6月21或22日。而四季更替又是由于地球绕太阳公转形成的,所以,农历中的二十四节气是属于阳历的成分。12.看表思考:P139。1)按照二十四节气划分的四季与你居住地实际的四季变化相符合吗?2)谈谈你所知道的二十四节气对人们的生产和生活具有什么指导和预告作用?13.介绍板书:1.节气的含义:立春 立夏 立秋 立冬立——即将开始之意,表示春夏秋冬即将来临 夏至 冬至至——到,表示盛夏和寒冬到了春分 秋分分—平分,表示这两天昼夜相等,正好处于夏至和冬至的中间雨水降雨开始,雨量渐增惊蛰开始打雷,气温上升,惊醒冬眠动物开始活动清明天气晴朗,万物滋生谷雨雨量增加,谷物茁壮生长小满麦类等夏收作物籽粒开始饱满,但尚未成熟芒种麦类有芒作物成熟,晚季作物抢种时期小暑 大暑暑——炎热,表示这是一年中最热的季节处暑处——终止,表示暑天结束,气温开始下降白露气温降低,出现露水寒露天冷,露水很凉霜降开始下霜小雪 大雪开始下雪,至大雪形成积雪小寒 大寒一年中最为寒冷的季节2.综观节气和天文、气象与农业的关系,二十四个节气反映了四个方面:反映四季变化:立春 春分 立夏 夏至 立秋 秋分 立冬 冬至 反映气温变化:小暑 大暑 处暑 小寒 大寒

反映天气现象:雨水 谷雨 白露 寒露 霜降 小雪 大雪

反映物候:惊蛰 清明 小满 芒种14.探究:2.节气和物候:指导和预告作用15.课堂练习:1)2004年某班有一位同学今年12岁,才过了三次生日,你知道为什么吗?请你说出他是哪一天出生的。2)读图,写出日历中的公历和农历成分。西历年月 农历甲申年 【猴】日一二三四五六

1

儿童节 2

十五3

十六4

十七5

芒种6

十九7

二十8

廿一9

廿二10

廿三11

廿四12

廿五13

廿六14

廿七15

廿八16

廿九17

三十18

5月小19

初二20

初三21

夏至22

端午节 23

初六24

初七25

初八26

初九27

初十28

十一29

十二30

十三

公历成分是: 。农历成分是: 。3)“二十四节气”中相邻节气相差( )A、5天 B、10天 C、15天 D、30天4)谚语:“二月初二打雷,稻屋较重过杆鎚?”此语说明的是哪一个节气?对人们的生产和生活有何指导作用。 答案:惊蛰5)“夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实”,“夏三月”指哪三个月?这三个月有哪些节气?这句谚语说明了什么规律。答案:5、6、7月,立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑16.课后作业:17.课后小节反思:

一个关于时令节气的故事

从前,有一个浪子,家中颇为富有。可这浪子不知时令节气,不好好种田,成天只知花天酒地,吃喝玩乐,坐吃山空,把自己父亲留下来的一份祖业吃光了、漂干了,后来只好向亲戚借贷。时间长了,亲戚都不理他了。他只好向舅舅借衣服去典当,没用多长时间,把舅舅仅有的几件衣服也当得差不多了,只剩下一件稍为值钱一点的棉袄了。

正月初一这一天,浪子名为上门给舅舅拜年,实际上就是为了借这件棉袄。一看舅舅把棉袄穿在身上,天气又是那样的冷,也没好意思开口要舅舅把这件棉袄脱下来。

好不容易挨到到了二月份,浪子心想:舅舅这些时可能不会穿棉袄了,于是来到舅舅家。舅舅一听他说要借棉袄,就说:“二月二十八,冻死鸡和鸭”。浪子一听,没门儿,只得走了。

到了三月份,天气逐渐转暖。浪子心想:舅舅这些时可能不会穿棉袄了,于是来到舅舅家。舅舅一听他说要借棉袄,就说:“三月三,冻死单身汉”。浪子知道舅舅是个单身汉,一听这话——又没门儿,只得走了。

到了四月份,天气更暖和了。浪子心想:舅舅这些时可能不会穿棉袄了,于是又来到舅舅家。舅舅一听他说还是要借棉袄,就说:“四月二十,冻断树枝”。浪子一听,知道借棉袄又没门儿,只得走了。

到了五月份,人们都穿单衣了。浪子心想:现在去借棉袄,舅舅还有什么话说?谁知舅舅却说了一句:“吃了五月粽,寒衣不可送”。

到了六月份,天气热得很,人们都打起赤膊来了。浪子心想:我六月三伏天去借棉袄,看你还有何话说!谁知舅舅却说:“人是不毛虫,单怕六月天的冷北风”。

到了七月份,天气仍然很热,浪子又找舅舅开口借棉袄。舅舅说:“吃了七月半的饭,放牛儿子靠堤坡站”。这意思很明白:天气冷起来了,棉袄借不成了。

到了八月份,浪子不死心,又去找舅舅。舅舅说:“八月十五雁门开,雁儿头上带霜来”。开始下霜了,谁还愿把棉袄借出去?

到了九月份,浪子还是不死心,又去了舅舅家。还没有开口,舅舅说:“九九重阳风,虫子蚂蚁忙过冬——你就不要再打我件棉袄的主意了。我以前接济你,实际上是害了你。你以后靠借东西典当是没有门了,我有也不会借给你了。你还是好好种田,自己养活自己吧!”

后来浪子回头,勤扒苦做,终于积起了一份家业。

第五节 地壳变动和火山地震

教学目标:

1.知道地球内部的结构特点,并能进行手描述。

2.能够通过对一些自然现象的观察,认识地壳的变动。

3.知道火山和地震是地壳运动的表现,并能够对照地图说出全球火山、地震的分布特点。

4.了解地震的危害,初步掌握抗震自救的方法。

5.能上网浏览相关知识:http://www.volcano./ ( http: / / www.volcano. / ) ;http://www.csi.ac.cn/html/index.jsp ( http: / / www.csi.ac.cn / html / index.jsp )

教学重点:地球内部结构、地壳变动的证明,火山地震的活动极其分布

教学难点:认识地壳的变动

第一课时

教学过程 备注

1.情景引入:蒂瓦纳科位于高原之上,远离其他任何地方,其荒芜的景象就像是在陌生的外星上。当地严酷的地理条件对于任何一个非本地人来说,都是难以忍受的。气压很低,大约只有海平面的一半,空气中氧的含量相应也很少。这里不仅无法种植一些农作物,而且一般的白人女性因高山反应连生孩子都不行,甚至连猫也不愿住在这里。

虽说古印加人是高原民族,能够忍受恶劣环境,但是建筑用的巨石却要从远在上百公里外的采石场运来,其间要越过流经险峻涧底的河流和一个陡峭的断崖,其艰辛无法形容。那么,他们为何要在此建立城市,并在山腰上开垦大片梯田呢?考古学家最近从蒂瓦纳科遗址挖掘出的陶器上的绘画,有可能对这个问题作出解答。陶器上画的动物既有史前时代就已灭绝的箭齿兽,也有现在尚存的美洲驼,奇怪的是它们都有四趾,而现在的美洲驼爪是双趾,这说明在遥远的古代曾经存在四趾驼。此外,还发现了古代油船的码头遗址,在遗址周围山丘地带地层中还发现了盐分的痕迹。不仅如此,又在的的喀喀淡水湖的湖底发现了许多海洋动物的化石。2.可能谜底:据此有人推断,在遥远的太古时代,现在的的的喀喀湖或蒂瓦纳科城可能是与海面等高的低洼地。由于地壳变动,才隆起成为现在的安第斯山脉。也就是说,经过1万多年的漫长岁月,的的喀喀湖或蒂瓦纳科城被抬升到了海拔4000米的高度。

如果确实是这样,那么古印加人也随着巨石一点一点地升起,从而开辟了一片片的梯田。至于倒置的两万吨重巨石,则应该是因为大地展而翻过来的。待到蒂亚瓦科隆起至空中城市马丘比丘那样的高度时,古印加人决心不住在这里了,于是毅然离开。

如果上述假说,即地壳是在变动的,那么蒂瓦纳科之谜就揭开了。并板书:一、地壳变动3.实验:鸡蛋的剖面。教师或学生将熟鸡蛋切开,观察其内部结构,最好让学生自己画出三层结构,各层厚度比例要适当,可用彩笔画。4.读图对比:雪球内部结构圈层示意图。请个别小组的几名同学在黑板上画出地球内部圈层构造,要求层次厚度比例适当,用彩色粉笔画,并填出三层的名称(地壳、地幔、地核)。5.讲述板书:(一)地球内部像煮熟的鸡蛋地壳:从地表到地表以下17千米处,地壳平均厚度17千米。地幔:从地壳下界到2900千米深度处。地核:从地幔下界到地心。其中地幔按其性质差异可分为上地幔、下地幔,地核可以分为内核和外核。6.讨论:说说地球内部结构的特点。以图4-26为依据组织学生分析岩石圈、软流层在地球内部所处的位置,学生讨论,个别小组发言,然后教师小结。7.讲解:岩石圈是地壳的岩石与上地幔顶部的岩石的总称。软流层是处于上地幔上部岩石圈之下呈熔融状的岩石,一般认为软流层是岩浆的发源地(最好能用彩图示出)。岩浆是温度极高的熔岩,能量极大。8.资料证明:给出学生几条资料,让学生分析地壳发生了何种变化。资料一:1692年,美洲中部牙买加发生了一次猛烈地震,岛上首府叶尔港有3/4沉入海底,许多年后当船只驶过这座水底城市顶部时,人们还能看见淹没在水下的一幢幢房子。资料二:世界上最高的喜马拉雅山,近几十年科学工作者在山上发现了很多鱼类化石。在3000万年前,喜马拉雅山是古地中海的一部分,一片汪洋,第三纪以来,发生了喜马拉雅造山运动,亚欧板块和印度洋板块相互挤压,大陆板块缓慢上升形成高大山脉。现在仍每年以0.33一1.27厘米的速度上升。资料三:近几十年内,黄河每年向渤海输入从黄土高原带来的泥沙十几亿吨,现在渤海仍是一片汪洋,而且渤海也没有因之而变浅,就连黄河河口的三角洲仍处在水下。资料四:位于非洲中西部的刚果盆地,原来是一个面积很大的内陆湖盆,湖里水量很大,后来由于地壳运动,河流下切,湖水外泻,形成一个盆地。9.讲解板书:二、地壳变动的证明1.变动形式:分析四条资料并填下表:属上升运动的属下降运动的属缓慢运动的属剧烈运动的 9.读图分析:完成表格后学习课本地壳变动的证明,读图4-28分析结果:1)建成时到十五世纪,地壳下降6.3米。2)十五世纪到十八世纪,地壳上升6.3米。3)十八世纪到1955年,地壳下降2.5米。10.思考:地壳为什么会发生上升或下降运动?请你设计实验证明。11.实验一)用厚绸演示褶皱:方法是把绸布平放在桌面上,两手压住绸布,距离要适当,从相对方面挤压绸布即可。二)取一本书,让其平展,然后握住两端向中间用力,使书弯曲,反复几次。12.图片讲解:结合地壳变动后的地质构造——褶皱、断层用模型来说明。13.讲解板书:2.变动形态:褶皱是地壳受力挤压研发生的弯曲。断层是岩层受力断裂,断块位置发生错动;“褶皱和断层”使有些地方成高山或高原,而有的地方成盆地或低地。 14.小节:现有地表各种形态是地壳运动的结果,地壳运动基本有两种方向,叫水平运动和升降运动。有的运动十分剧烈,有的运动十分缓慢。15.讨论:1)根据上述地壳变动的现象,说说引起地壳变动的巨大能量主要来自何处?2)你知道还有哪些现象可以证明地壳是在不断地变动的?16.反馈讲解:1)引起地壳变动的巨大能量来源于地球内部或地球本身,即地球内部放射性元素衰变所放出的能量大量积累。2)如:东非裂谷不断加宽,台湾海峡几度升降等可以证明地壳在不断运动。高山上发现海洋生物化石(海洋→陆地)、台湾海峡发现古森林遗迹(陆地→海洋)17.课堂练习:1)地球内部结构中最薄的部分是( )A、地壳 B、地幔 C、地核 D、一样厚2)以下信息中,不是地壳变动的信息的是( )A、悬崖上弯曲的岩层 B、海洋底部古人类的遗迹C、黄山山顶上的飞来石 D、青藏高原上海洋生物化石3)地球内部结构与鸡蛋比较,鸡蛋的蛋白相当于地球内部结构的( )A、地壳 B、地幔 C、软流层 D、地核4)你能解释下列现象吗?(1)科学家发现喜马拉雅山的岩石中含有鱼、海螺、海藻化石等。(2)考古学家在台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道。(3)地中海的面积不断的缩小,最终将消亡。18.课后作业说说地壳变动对人类的影响。19.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.复习:2.引课:其实岩层受力除形成褶皱、断层外,还会引发地震和火山,近几个月来在土耳其、台湾、墨西哥、美国发生的大地震(尤其是9月21日以来台湾发生的大地震更是余震不断)以及在南美洲厄瓜多尔爆发的火山给人类带来了巨大的灾难。那么地震和火山是怎样产生的呢?并板书:三、火山和地震3.描述情景:根据你在电视、录像、电影或画报上对火山的了解,请你描述一下火山爆发时的情景。4.学生描述:直冲云霄的滚滚火山灰,奔腾而出的火热的熔岩流。5.教师补充:火山喷发后沉积到地面火山灰会把城市淹埋,炽热的熔岩流会使大地变成一片焦土。如意大利的维苏威火山在公元79年的一次喷发活动中,淹埋了位于其山脚下的庞贝城。见图:4-29 庞贝城遗址6.读图回答:图4-30 火山喷发示意图1)火山由哪几部分构成?其喷发物主要有哪些?2)火山喷发的岩浆主要来自何处,它们是怎样冲出地表的?7.讲解板书:二、火山:地壳运动的表现形式之一。1.火山构成:火山锥、火山口和火山通道2.火山喷发物:气体、液体和固体喷发物3.火山形成:(1)火山由火山锥、火山口和火山通道三部分组成,火山喷发物有气体、液体和固体喷发物。(2)岩浆来自地幔中的软流层;岩浆在强大的内压力作用下,火山口或地壳裂隙喷出地表,岩浆冷却后变成岩石,叫岩浆岩。(即在地表以下200千米的温度大约1500摄氏度,这里的岩石处于高热状态,部分熔融产生所谓的岩浆。由于岩浆的温度比周围的岩石高,密度也较小,所以它会向地表上涌,而且在浮升过程中再熔化掉一些岩石.一旦岩浆找到通达地表的途径,它就会立刻喷出地表,形成熔岩.火山爆发时所喷出的熔岩大都来自地表下100~300千米的地方。)8.读图:图4-31 32 33。说说火山的形态和活动特点。9.讲解板书:4.分类:1)活火山:指正在喷发的或呈周期性喷发的火山,如富士山。2)死火山:指史前曾经喷发,而有史以来未活动的火山。如大同火山群3)休眠火山:指有史以来曾经喷发过,但长期牌静止状态的火山。不同火山的外部形态和火山活动特点千差万别的。例如,日本的富士山就是一座呈圆锥状、长期周期性喷发的活火山;而冰岛许多正在喷发的火山却没有明显的火山锥。强调:这种分类是相对的,而不是绝对的。如休眠火山实际上存在两种可能,一是将来的某一时候重新喷发,那就是活火山,如果从此再也不喷发,那就是死火山。10.讨论:火山活动会给人类的生产和生活带来哪些有利或不利的影响?11.讲解板书:4)对人类的影响:有有利的和不利的一面。危害是毁坏交通,埋没农田,弓l起火灾,甚至危及人类生命。益处是火山灰和火山尘可为农田提供无机肥料,并且火山口可富集大量的矿产,如硫矿等。同时火山口形成的火山湖,湖水在医疗卫生方面有较大价值。补充:火山爆发对自然景观的影响十分深远。土地是世界最宝贵的资源,因为它能孕育出各种植物来供养万物。如果火山爆发能给农田盖上不到20厘米厚的火山灰,对农民来说可真是喜从天降,因为这些火山灰富含养分能使土地更肥沃。1、熔岩崩解后,杂草苔类开始冒出来。2、绳状熔岩流过的山坡长出蕨类植物。3、火山灰让周围的土地肥沃,当地的葡萄年年丰收。12.读图回答:依图4-34说出全球的火山分布状况。13.讲述板书:5)分布:全球火山主要分布为环太平洋火山带,地中海火山带,东非火山带,大西洋海底火山带。目前全世界被确认的各类火山共有2500余座。其中已知的活火山共约518座,它们集中在以下四个地带:(1) 环太平洋火山带,从南北美洲、阿拉斯加、阿留申群岛,经勘察加半岛、日本群岛、菲律宾群岛直至新西兰。这一带的活火山300余座,约占全球的60%。环太平洋带上的火山主要喷发中、酸性岩浆,尤以喷发安山质岩浆为特征。 (2) 红海沿岸和东非带。此带共有活火山22座。(3) 地中海-印度尼西亚火山带。这一带共有活火山70余座。其中地中海沿线有13座,印度尼西亚有60余座。这一火山带喷发的岩浆从基性到酸性均有,性质多变。(4) 洋底火山带。分布于大西洋(22座)、太平洋(15座)、印度洋(4座)、冰岛及詹迈扬岛(15座)。有的火山在水下喷发,有的已露出水面,成为火山岛屿。14.讨论:火山爆发前会有哪些预兆?谈谈火山附近应开设哪些方面的应用?如:火山口可能会出现异常的热气和烟雾,火山附近的地热现象(如温泉)可能会发生异常;火山附近可能产生微弱的地震;火山附近的飞鸟走兽也可能会出现惊恐或迁徙的现象等等。15.课后作业:火山是一咱容易对人类造成危害的地质灾害,但是,如果你手头有一本世界地图册,你会发现在一些死火山或休眠火山周围,往往分布着许多城市,你知道这是什么原因吗?16.课后小节反思:

第三课时

教学过程 备注

1.情景引入:一位深夜出急诊的医生回忆:"夜间三时半,我有急诊外出,刚迈出门坎,地震就来了,先是晃,天旋地转,晃得人站不住,又挪不开,再就是颠,脚底像过电似的,紧接着房上的砖瓦飞了下来。我心里发慌,那呜呜的声音,使人毛骨惊然,四周一片漆黑,倒房坍屋的巨响和呛人的灰土味,使我跑了起来,可是才跑了三四步就觉得不对劲。一看,呀!我怎么已经上了房顶!"2.设问:你能用实验感受一下地震产生的感觉吗?3.实验:1)准备一些筷子和钢锯条,在课上做实验,体会震动与力的关系。2)双手分别拿住塑料直尺的两端,其上放置一橡皮,假设直尺代表岩层,橡皮代表地表物体。双手用力挤压直尺,直尺断裂引起橡皮弹出。3)当揭开汽水瓶盖时汽水往上冒的情形可想象地说明火山的喷发现象。4.设问:地震产生的原因是什么?什么是地震?5.讲述板书:三、地震:也是地壳运动的形式之一1.地震:是地壳由于某种力量引民的快速颤动现象,常常表现为地壳岩石的断裂和错位。2.产生:是地壳岩石在地球内力的作用下,发生断裂或错位而引起的震动现象。地震(earthquake)是大地的振动。它发源于地下某一点,该点称为震源(focus)。振动从震源传出,在地球中传播。地面上离震源最近的一点称为震中,它是接受振动最早的部位。大地振动是地震最直观、最普遍的表现。在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸。地震是极其频繁的,全球每年发生地震约500万次。当然,有些地震中绝大部分都是极其轻微的,只有借助灵敏的地震仪才能测知。而可能造成极大破坏的地震,平均每年不到20次。6.读图说说地震:读课本图4-35,总结震源、震中、震源深度、震中距等几个概念。7.讲述概念: 震源:地震发生的源地。 震中:与震源对应的地表部分。震源深度:震源距地表的垂直距离。 震中距:各点离震中的距离。等震线:距震中距离相等的点的连线。8.读图回答:世界上哪些地区特别容易发生地震?与火山分布图比较,它们之间有什么共同点?9.讲解板书:3.分布:全球地震带主要分布在环太平洋、地中海、喜马拉雅山。中国地震带主要分布在:东南部台湾福建沿海,华北太行山脉,津唐地区,青藏高原及边缘的四川、云南西部,西北的新疆、甘肃、宁夏。10.读图说说危害:三幅图分别是:A、亚美尼亚城在1988年地震中几乎被完全摧毁。B、地震后站在废墟上的印度小女孩。C、1976年危地马拉的旧危地马拉城在地震后的废墟。 11.讨论:既然地球上每年都会发生几次大的地震,并常常造成房屋倒塌和人员伤亡等灾难。那么我们应该采取哪些措施来减少地震所造成的危害呢?12.学生讲述:发生地震时千万不要慌乱不知所措,要冷静地快速离开房屋。跑到空旷的地方,或躲到小开间房子里或桌子下。13.补充板书:4.防范:14.讲述:民间的预报方法常依据动物异常和自然现象异常。如:井水是个宝,前兆来得早。无雨泉水浑,天干井水冒。水位升降大,翻花冒气泡,有的变颜色,有的变味道。天变雨要到,水变地要闹。建立预报网,异常快报告。震前动物有预兆,大猫衔着小猫跑,牛羊螺马不进圈。鸟雀惊飞不回巢,兔子竖耳蹦又撞,鱼儿惊慌农面跳,鸡飞上树猪乱拱,鸭不下水狗狂叫。15.讲述科学:现代科学现在科学家通过地震仪可准确测量出地震。16.阅读材料:张衡和地动仪。增强爱国主义思想。17.讨论:中国是一个多地震的国家,对照中国地质灾害分布图,看看你的家乡是否也处于地震带上。18.置疑:1)地球上地震呈带状分布的原因是什么 2)为什么火山和地震有什么相同之处?(都是地球内力作用的结果。分布有相同之处。)19.课后作业:(1)搜集中国以及其他国家发生过的级别较大的地震和火山活动情况。(2)在中国和世界空白图上绘火山、地震分布。(3)想象地球内部的物质结构,从以下凡方面考虑:状态、温度、密度、压力、物质组成。20.课后小节反思:

第六节 地球表面的七巧板——板块

教学目标:

1.能说出板块构造学说的主要论点,并能用板块构造理论解释地球上某些现象发生的原因。

2.通过了解“大陆漂移说”和“板块构造理论”的形成过程,初步领悟假说在科学发现中的重要作用。

3.上网浏览:http://www.volcano. ( http: / / www.volcano. )

教学重点:板块构造理论的主要观点

教学难点:板块构造理论的主要观点

教学过程 备注

1.阅读:从魏格纳的大陆漂移说到板块构造理论魏格纳的大陆漂移假说。(1912年)A、板块构造学说是在大陆漂移和海底扩张学说的基础上发展的。B、魏格纳认为二三亿年前,地球上只有一整块联合古陆,周围是一片广阔的海洋。后来,在地球自转所产生的离心力和天体引潮力的作用下,这一块联合古陆开始分离。由较轻的硅铝层组成的陆地,像冰块浮在水面上一样,在较重的硅镁上漂移,逐渐形成了现在的海陆分布。2.实验:要求学生对事先做好的七大洲模型,要求尝试把它们接合起来。3.讲述板书:一、科学假说:魏格纳通过假说建立板块构造理论的过程。1)发现现象:大西洋两岸大陆轮廓的可拼合性2)提出假说:大陆漂移说3)论证假说:20世纪60年代,海洋地质学、古地磁学、地球物理学的兴起和发展。1)大洋中脊(海岭)可对应太平洋中的夏威夷群岛或大西洋中的冰岛;2)消亡边界可对应日本及以东的太平洋或马里亚纳海沟;3)地缝合线对应我国的雅鲁藏布江。4)形成理论:根据板块构造学说,全球岩石圈 ( http: / / ihouse.hkedcity.net / ~hm1203 / course / ce-a-land.htm )被海岭、海沟和巨大的山脉分割成几个不连续的单元,称为板块,共有六大板块:亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。所有板块均浮于软流层之上,处于不断运动 ( http: / / ihouse.hkedcity.net / ~hm1203 / lithosphere / mount-movement.htm )中,即不断地发生碰撞和张裂。板块中部地壳较稳定,而在板块交界之处,则是地壳运动活跃地带。5)指导实践:4.思考:如果两个板块相撞会发生什么现象?两本书做一次碰撞试验,验证一下。5.讲述板书:二、理论应用:相撞相挤压的地方,常形成山脉。张裂时,形成裂谷和海洋。1)当大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块因密度较大,位置较低,俯冲到大陆板块之下,往往形成海沟,是海洋中最深的地方;大陆板块受挤上拱,隆起形成岛屿和海岸山脉。如:太平洋西部边缘的深海沟——岛链,就是太平洋板块与亚欧板块相撞形成的。2)在两个大陆板块相撞处,则形成巨大的山。如:喜马拉雅山脉是亚欧板块和印度板块碰撞产生的。6.实验说明:图4-46 板块张裂实验。该实验说明了什么?7.讲解板书:3)板块相对移动而发生张裂,形成了裂谷和海洋。8.练习:根据下图回答:1)指出2、4、5、7分别是什么板块?2)指出图中什么板块碰撞是产生喜马拉雅山脉的原因?3)根据板块构造学说理论,未来地中海面积应该是 。(缩小)4)日本、菲律宾、印度尼西亚等国和我国的台湾是不是地震和火山多发地区?为什么环太平洋地带多火山地震?请用板块构造学说的理论解释。9.课后作业:谈谈科学假说在科学发展史上意义。10.课后小节反思:

第七节 地形和表示地形的地图

教学目标:

1.知道主要的地形类型,能够说出主要地形类型的特点。

2.了解外力作用对地形的影响,并能根据当地情况说出1至2种在外力作用下形成的地形特点。

3.能根据等高线的特点判读简单的等高线地形图,能举例说明等高线地形图在生活和生产中的用途。

4.知道绘制等高线地形图的方法,并绘制一幅简单的等高线地形图。

教学重点:主要地形类型的判读,外力作用对地形的影响,简单等高线地形图的判读

教学难点:地形变化的原因、简单等高线地形图的绘制及判读

第一课时

教学过程 备注

1.引课:我们从电视、报纸上了解到我国人口的分布非常不均:东南部人口稠密,西北部人口稀少。这样的分布状况是由于多种因素影响而致,其中一个重要的影响因素就是地形,本节我们学习地形的知识。并板书:第七节 地形和表示地形的地图2.读图回答:图中的地球的陆地表面有的陡峭、有的平坦、有的高峻、有的低洼、有的一望无际、有的层峦叠障,我们把统称把它们叫什么?它有哪些类型? 3.讲解板书:一、地形的类型1.概念:指地表起伏的情况,地球表面是由各种各样的地形组合而成的。2.类型:平原、山地、高原、盆地、丘陵等4.提问:平原、山地、高原、盆地、丘陵等不同的地形类型各有什么特点?并填表。5.讲解填表地形类型海拔相对高度丘陵有高有低小平原低小山地高大高原较高大盆地较低小补充:山地:通常指海拔在500米以上,相对高度大于100米的有明显起伏的地区。它还可以细分为极高山、高山、中山、低山等。高原:通常是指海拔较高,顶面较大并且起伏较小的地区,一般海拔在500米以上。盆地:通常是指周围为山脉、高原环绕中部相对低陷的地区。丘陵:是指海拔在500米以下,地表起伏较小,没有明显脉络的隆起地形,一般相对高度为100米以下。平原:是指海拔一般在200米以下,地面宽广,地表起伏较小的地区,一般相对高度小于50米。6.思考讨论:你的家乡主要有哪些地形类型?这样的地形特点对当地的经济发展有什么影响?7.讲解:地形对于经济发展和人们的生活会产生一定的影响,如地形起伏大的山区,交通往往不如平原地区发达,对经济发展会起一定的制约作用。如我市的开化。但山区也有优势,如山区的自然条件多种多样,有丰富的自然资源,如森林、旅游等,有利于发展多种经营。注意:都是在注重培养学生热爱家乡,长大后努力改变家乡面貌的感情。因此,教师在教学上可以多举例说明家乡人民是如何充分利用当地有利的自然条件和克服不利自然条件发展经济的例子。如珠江三角洲地区的人民,针对当地地势低平,容易积水,出现内涝的特点,采取了挖“洼”垒“高”的办法,创造了“基塘农业”生产模式。又如:开化人民利用山地多、雨露多的特点,在山地上种植茶叶,农特产品等。8.设问:喜马拉雅山山脉是怎样形成的?它的东段有一条深深的刻痕,即世界最大的峡谷——雅鲁藏布大峡谷是怎样形成的?9.讲述:喜马拉雅山山脉是由来自地球内部的巨大能量形成的,而雅鲁藏布大峡谷则是雅鲁藏布江年复一年的冲刷,才刻出了这样一条大峡谷。10.讨论:如果你的家乡在平原,议一议它平坦的地形是如何形成的?如果你的家乡是在山区,议一议山上的沟谷是怎样形成的?11.讨论结果:略。12.读图归纳:观察分析下面四幅插图,了解风、流水、冰川、海浪等来自地球外部的力量,也在不断地改变着地表形态。 13.讲解:由于河流强烈的下切作用,使河床不断加深,形成了狭而深的河谷地形。两坡陡峭,横剖面常呈“V”字形。河流的流量越大、流速越快,下切作用就越强。流水的下切作用以山区最为强烈(见图:略)。河流在入海或入湖的河口地区,由于流速减低,便将挟带的泥沙堆积下来,形成宽广平坦的三角洲(它的平面形状一般呈三角形,顶端指向上游,底边为其外缘,故称三角洲)。三角洲地势低平,土壤肥沃,是良好的农耕地区(见图:略)。在干燥地区,因为近地面的风含沙粒较多,磨蚀力较强,使岩石形成顶部大、底部小的蘑菇状外形(见图:略)。巨大的冰川,会对地面产生很大的压力。冰川在流动时会对地面产生强烈的侵蚀作用。高山上的冰川强烈地侵蚀地面,形成了直立尖顶的山峰—角峰(见图:略)。13.归纳填表:什么力 有何作用 对地形的影响 流水 侵蚀 流水冲刷地表成峡谷 流水 搬运、堆积流速降低,泥沙堆积成三角洲 风力 侵蚀 风挟带泥沙磨蚀岩石底部成蘑菇石 冰川 侵蚀 冰川流动时,刨蚀地面成洼地 14.讲解板书:二、地形的变化:1.外力作用:削平高山、填平深谷、使地表趋于平坦。起的作用是缓慢和持久的。1)流水作用:在降水比较丰富的湿润地区,起最大作用。2)风力作用:在降水比较少的地区,起较大作用。3)冰川作用:在高寒地区,起主要作用。2.内力作用:形成高山深谷,使地表趋于崎岖。15.讨论:1)在你的家乡,导致引起地表形态变化的主要因素有哪些?2)地球表面的形态是内力和外力共同作用的结果,那么,哪种力发挥了较大的作用呢?3)有人把地球的内部力量称为地表形态的塑造者,把地球的外部力量称为地表形态的雕刻师。这是为什么?(内力作用使有的地方隆起,有的地方凹陷,使地表变得高低起伏,从而形成了山地、高原、盆地、平原等多种多样的地表形态,所以,有人把地球内部力量称为地形的塑造者。外力作用则通过侵蚀、搬运、堆积等,不断地改变地表形态,使得地形更加多姿多彩,所以,地球的外部力量被称为地表形态的雕刻大师。)16.讨论结果:略。17.课堂练习:1)石灰岩地区形成溶洞的原因是( )A、火的作用 B、流水的作用 C、风力的作用 D、地震2)以下作用中,属于内力作用的是( )A、风 B、流水 C、火山 D、冰川3)黄山顶部的飞来石,主要受( )的作用A、风力 B、流水 C、火山 D、冰川4)归纳各种地形的相同点和不同点。17.课后作业:1)想一想:人类活动对地形有什么影响?请举例说明。(人类活动也在不断地改变着地表形态,如整田平地、修筑梯田、开挖河渠、修建水库、开采矿石等等。)2)对比影响地形的外力作用和内力作用。3)做一做:在学校附近进行一次野外考察。老师应预先熟悉当地地形,设计好考察路线、考察地点。考察的目的是让学生了解当地的地形状况,并结合课本知识让学生了解当地一些地形的成因,认识地形是由地球内、外力共同作用的结果。18.课后小节反思:

第二课时

教学过程 备注

1.引课:如果你是一位工程师,你要设计一条翻过高山的高速公路路线。你得考虑众多因素。为了设计一条安全的高速公路,你得避开最陡的坡向;为了保证这个地区的供应水,高速公路必须与河流、湖泊保持一定的距离。还得避开房屋和其他建筑。那么怎样才能找到最佳路线呢?我们可以从地形图入手。地形图对野外地质工作具有重要意义,是野外地质工作必不可少的工具之一。因为借助地形图可对一个地区的地形、地物、自然地理等情况有初步的了解,甚至能初步分析判断某些地质情况,地形图还可以帮助我们初步选择工作路线,制定工作计划。此外,地形图是地质图之底图,地质工作者是在地形图上描绘地质图的,没有地形图作底图的地质图是不完整的地质图,它不能提供地质构造的完整和清晰的概念。那么怎么绘制和利用地形图呢?并板书:三、地形图或:大家知道,军队的活动,总是离不开地球,总是要考虑地形条件的。 在抗美援朝战争的上甘岭战役中,中国人民志愿军,利用山地易守难攻的有利条件,构筑与坑道相结合的防御阵地,只用少量的兵力,抗击了大批美军的轮番进攻,坚守四十多天,成为坚不可催的钢铁防线,创造了利用地形、改造地形的典范。 一九七三年十月,第四次中东战争,以色列军队进占戈兰高地,叙利亚军队用九百辆坦克向以军反击,由于以军占据了居高临下的有利地形,一举击毁叙军坦克八百多辆,正是地形帮了以军的大忙。 这些战例告诉我们:从古到今,从近代战争到现代战争,地形是用兵的一个重要因素,对军队战斗行动的影响很大。作战时,如能善于利用地形,并且加以恰当地改造地形,就能夺取战争的胜利;相反,如果不能很好地利用地形,就可能导致战争的失败。特别是现代战争,那位军事家不认得地形图就不可能赢得战争。并板书:三、地形图2.思考:用什么方法能把山峰表示在地图上呢?3.制作山峰模型:4.讨论:1)什么是等高线?(等高线是假想连结地面上高度相同的各点,投影在基准水准面而成的封闭曲线。就如同将一颗鸡蛋依相等间距作水平切片,所得到的各个等厚度切片的边缘,就是这个鸡蛋的等高线。同一等高线所通过的地点,海拔高度皆相同。)2)俯视山峰,上面的等高线呈什么形状?(呈封闭的圆弧形)3)你能用什么方法把山峰上的等高线按原来的位置绘到白纸上吗?(用投影的方法。)4)山峰的等高线在白纸上呈什么形状?5.讲述绘制:6.板书:一、绘制方法:将不同高度的等高线投影到同一平面上来表示起伏的地形。7.设问:对照下列两图,怎样判读等高线地形图?即在等高线地图上如何表示山顶、鞍部、峭壁、山脊、山谷等地形部位的等高线?并填表。 8.投影讲解:地形部位等高线分布特点山顶等高线呈封闭状态,由外向内,海拔增高。或等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐降低鞍部两条等高线的凸出部位相对应时的部位峭壁等高线重叠处山脊等高线向海拔较低处凸出的地方山谷等高线向海拔较高处凸出的地方陡坡等高线较密处缓坡等高线较疏处山峰等高线呈很小的封闭曲线,且中间高。数值从中心向四周逐渐升高洼地等高线呈很小的封闭曲线,且中间低。数值从中心向四周逐渐升高9.读图回答:下图中A、B分别表示什么?(A:山谷;B:山脊)山谷的等高线成V字形,且尖端指向地势较高处,山脊的等高线亦成V字形,但尖端指向地势较低处。10.课堂练习:1)观察下图,下列说法正确的是( ) 答案:CA.图中数码表示的是相对高度 B.图中曲线表示海洋深度相等的点的连线C. 此地形图表示该地区比较崎岖 D .C处为鞍部2)有关等高线地形图的说法,正确的是( ) 答案:AA 等高线地形图是用等高线表示地形的地图B 等高线地形图具有色彩鲜明,形象直观的特点C 等高线地形图是我们日常使用最多的一种地形图D 等高线地形图同我们常用的分层设色地形图没有直接关系3)读下图:说说甲、乙两地的特点。11.小节:等高线的性质:①同线等高 同一条等高线上的各点等高,并以海平面作为零米。相邻的两条等高线,其高整也相同。②等高距全图一致 等高距即指两条相邻等高线之间的高度差。例如三条等高线的海拔为500米、600米、700米,则等高距为100米。③等高线是封闭的曲线,无论怎样迂回曲折,终必环绕成圈,但在一幅图上不一定全部闭合。④两条等高线决不能相交 因为一般情况下,同一地点不会有两个高度。但在垂直壁立的峭壁悬崖,等高线可以重合。⑤等高线疏密反映坡度缓陡 等高线稀疏的地方表示缓坡,密集的地方表示陡坡,间隔相等的地方表示均匀坡。⑥等高线与山脊线或山谷线垂直相交 等高线穿过山脊线时,山脊线两侧的等高线略呈平行状。等高线穿过河谷(山谷线或集水线)时,向上游弯曲,成反V字形。⑦两对等高线凸侧互相对称时,为山岳的鞍部,也叫山的垭口。⑧示坡线表示降坡方向 示坡线是与等高线垂直相交的短线,总是指向海拔较低的方向,有时也叫做降坡线。⑨几条特殊的等高线,0米线表示海平面,也是海岸线;200米线区分平原和低丘;500米、1000米线显示低山丘陵或高原;2000米、3000米线反映中山和高原;4000米反映青藏高原和高山的特征。1.等高线以某平均海平面作为测绘的基准线。台湾地区是以基隆的平均海水面作为测绘等高线的基准线。2.每一等高线上各点的高度必定相等。3.每一等高线必定自成一封闭曲线。也就是由某一点开始,不论绕行多远或经过其它相连接的地图,等高线终将回到原点。4.除了悬崖或峭壁外,同一地点不会有两个高度。也就是说两条不同高度的等高线不会重叠。5.等高线愈密,表示坡度愈陡;等高线愈疏,表示坡度愈缓;等高线间距相等,表示坡度均匀。6.凡是局部地形如山峰、低地、小岛等,等高线必成一小圈(闭合曲线)。7.等高线穿越河流或山谷时,将沿河岸徐徐向上游延伸。在到达河底高度相等的地方时再折向下游呈倒V字形曲线。8.等高线穿越山脊或山脚时,必定指向下坡,呈U字形弯曲通过。山脊两侧的等高线略成平行状。 9.海拔200米以下,等高线稀疏,广阔平坦——为平原地形;海拔500米以下,相对高度小于100米,等高线稀疏,弯折部分较和缓——为丘陵地形;海拔500米以上,相对高度大于100米,等高线密集,河谷转折呈V字形——为山地地形;海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏——为高原地形。疏密程度:密集——坡度陡;稀疏——坡度缓。12.课后作业:读一读衢州的地形图。13.课后小节反思:

C

D

B

A

PAGE

42

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空