第17课 苏联的经济改革 课件1

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第17课 苏联的经济改革

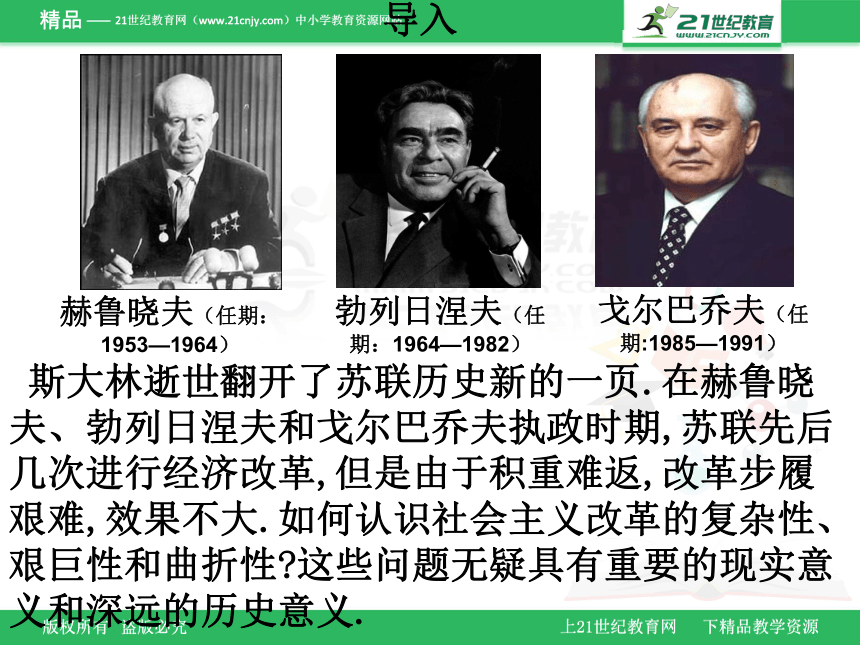

赫鲁晓夫(任期:1953—1964)

戈尔巴乔夫(任期:1985—1991)

导入

斯大林逝世翻开了苏联历史新的一页.在赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫执政时期,苏联先后几次进行经济改革,但是由于积重难返,改革步履艰难,效果不大.如何认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性 这些问题无疑具有重要的现实意义和深远的历史意义.

勃列日涅夫(任期:1964—1982)

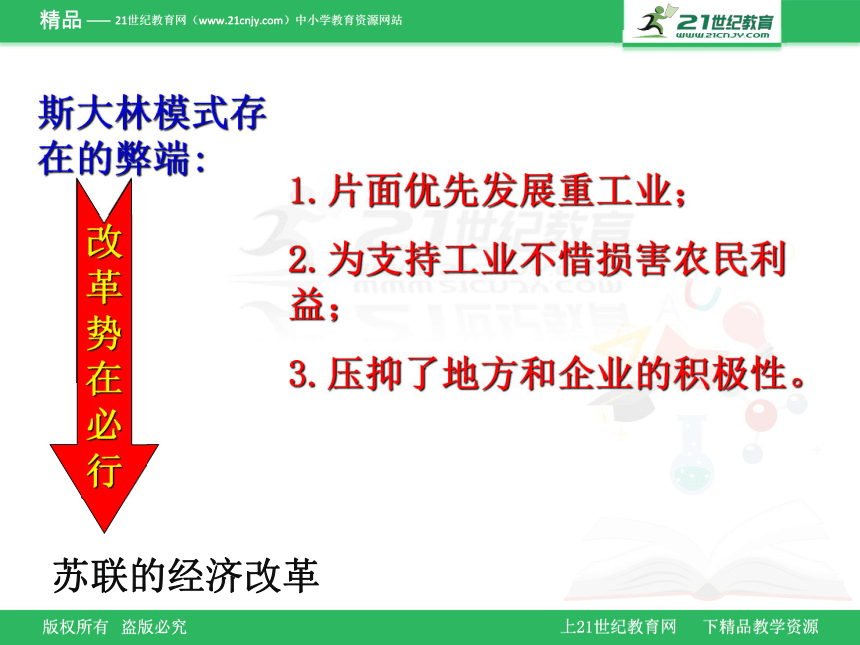

斯大林模式存在的弊端:

改

革

势

在

必

行

苏联的经济改革

1.片面优先发展重工业;

2.为支持工业不惜损害农民利益;

3.压抑了地方和企业的积极性。

1.背景

1)二战结束,苏联进入和平建设时期;

2)斯大林体制的弊端日益暴露;

3)农业的相对落后;

4)斯大林的逝世。

一、赫鲁晓夫改革

2.措施

项目 内容

农业 用收购制代替农产品义务交售制,允许集体农庄庄员拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜

开垦荒地,扩大谷物生产

开展大规模种植玉米运动

将拖拉机等农机卖给集体农庄

工业 将部分企业的管理权下放到加盟共和国

给予企业调整部分工资的权利

尝试推行“物质利益原则”,通过一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性.

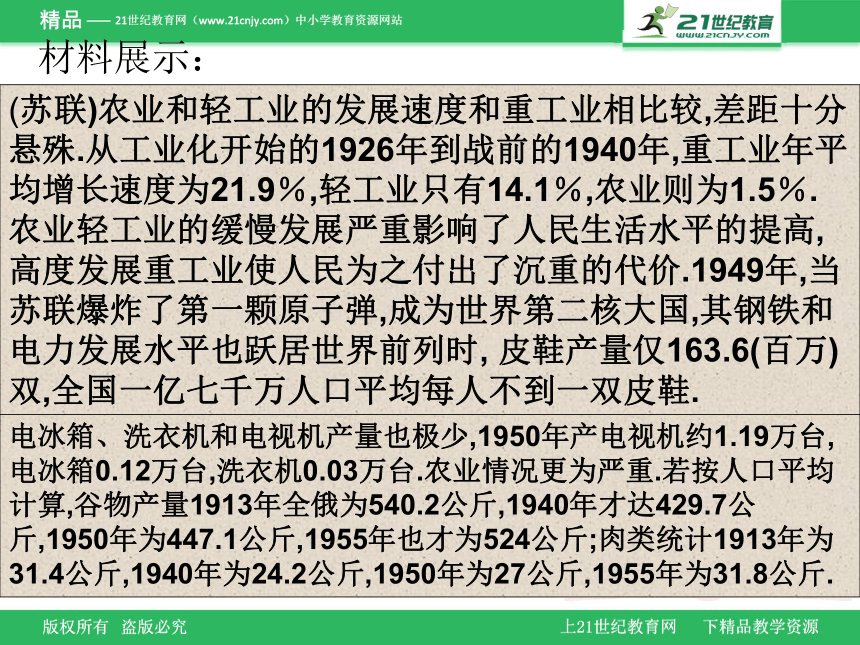

(苏联)农业和轻工业的发展速度和重工业相比较,差距十分悬殊.从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度为21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5%.农业轻工业的缓慢发展严重影响了人民生活水平的提高,高度发展重工业使人民为之付出了沉重的代价.1949年,当苏联爆炸了第一颗原子弹,成为世界第二核大国,其钢铁和电力发展水平也跃居世界前列时, 皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋.

电冰箱、洗衣机和电视机产量也极少,1950年产电视机约1.19万台,电冰箱0.12万台,洗衣机0.03万台.农业情况更为严重.若按人口平均计算,谷物产量1913年全俄为540.2公斤,1940年才达429.7公斤,1950年为447.1公斤,1955年也才为524公斤;肉类统计1913年为31.4公斤,1940年为24.2公斤,1950年为27公斤,1955年为31.8公斤.

材料展示:

1956年,一位乡村女教师写信给赫鲁晓夫, 信中写道:“…人民还没过上好日子,尽管十月革命后已39年,战争结束也11年了.在整个国家范围内我们已取得重大成就,但我们目前还只是为未来活着,而不是为自己.所有的人都应明白,人不能只靠热情生活.改善人民物质生活是完全必要的,对这一问题的解决绝不能拖延.全国都感到粮食很紧张,实际上能正常供应的只有莫斯科.在许多城市的商店里主要是蟹肉罐头和青豌豆,在农村几乎吃不到糖. 主要一点是,饮食情况年复一年地得不到改善.我们,俄罗斯,从新西兰搞肉!一无所有…我们的农村已经没有人了.

材料展示:

赫鲁晓夫大力提倡种植玉米

缩短工人工作时间,某些部门的工人每天工作时间改为7小时,井下、地下施工工人及从事某些特别危险的工作的工人改为每天6个小时;提高工资,全国产业工人年平均收入由1953年的925卢布到1959年上升到1160卢布;

“许多畜牧业发达的国家都广泛地利用玉蜀黍作饲料,这并不是偶然的.而在苏联,即使是在最适于种植玉蜀黍的地方,玉蜀黍也只占极少的面积.”“必须采取坚决的措施来扩大粮食玉米的生产,并大大扩大种植青饲料玉米的地区”.

材料展示:

赫鲁晓夫在农场视察

苏联农业获得丰收

赫鲁晓夫参观肉联厂

1957年10月4日,世界上第一个人造地球卫星已经制成由苏联发射成功 。

1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。(邮票)

加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内

加加林

3.评价

赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得了一定的成效(农业、工业)。

但是,在理论上没有突破斯大林的模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

失败

4.失败的原因

1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

2)提出的战略目标超越实际;

3)没有全面和一贯的战略方针和思路;

4)赫鲁晓夫自身的不足和缺点也影响改革;

1.措施

项目 内 容 效 果

工业 推行新经济体制:注意运用价值规律,扩大了企业的经营自主权。

农业 扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策

工业利润提高,农民生产积极性有提高,国民收入有增加.70年代下半期,经济发展速度放缓,到80年代初,经济全面滑坡,改革失败.

二、勃列日涅夫改革

项目 年份 美国 苏联

洲际导弹 1968 1054 858

1978 1054 1400

潜射导弹 1968 656 121

1978 656 1015

战略轰炸机 1968 545 155

1978 432 135

核弹头 1968 4300 1300

1978 11000 4500

现役武装队 1968 350 340

1978 210 440

坦克 1968 8500 32400

1978 10500 50000

战术飞机 1968 5100 4000

1978 4500 4600

水面战舰 1968 360 320

1978 172 240

苏联为了在军事上赶上美国.扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支.70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

苏美军事竞赛情况表

2.探究:

勃列日涅夫改革为什么会失败?

改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;

勃列日涅夫执政后期趋于保守;

苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

戈尔巴乔夫提出“新思维”

三、戈尔巴乔夫的经济改革

里根和戈尔巴乔夫于1987年签订《华盛顿条约》,结束了双方在中程导弹上的军备竞赛

1986~1988年,苏联的国民收入增长率年均为28%,1989年下降到26.4%, 1990年则出现负增长,下降4%,国民生产总值下降2%,社会劳动生产率下降3%. 1991年国民生产总值增长率为负8%,劳动生产率增长负9%,国民收入增长负10%.

1991年苏联市场供应的1200多种基本消费品中95%缺货;200多种食品中180多种缺货.许多大城市不得不实行凭票供应、凭身份证供应和限量供应.在物价暴涨、商品短缺的情况下,人民的实际生活水平显著下降,1989年居民实际生活水平下降7%,生活在贫困线以下的居民达4100万人,占总人口的1/7,1990年达1/3,失业人口达2000万人.

戈尔巴乔夫的改革

时间: 1985年

改革背景:

指导思想:

内容:

结果:

影响:

苏联经济全面滑坡

加速发展战略(重工业)

经济领域

政治领域

失败

苏联解体

戈尔巴乔夫改革经济领域的改革措施:

①承认企业是独立的商品生产者;

②要求国家用经济方法管理经济;

③打破单一的公有制形式,允许个体经济存在。

评价(失败原因)

1)“加速发展战略”的重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调;

2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重,效果不佳。

3)国家名义上取消了指令性指标,代之以严格的间接控制,企业自主权无法真正实现;

4)戈尔巴乔夫把改革重点转向政治体制改革,国内政局逐渐失控,1991年苏联解体。

1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落

戈尔巴乔夫在辞职书上签字

1991年12月25日19时40分,苏联总统戈尔巴乔夫在国家电视台发表声明说,由于当前国内的形势和独立国家联合体的建立,他决定停止在苏联总统职位上的活动.他承认,这些年来进行的种种改革“都失败了”,“国家失去了前途”.他强调,“不能再这样生活下去了,必须从根本上改变”.

归纳赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革在指导思想、主要内容和结果等方面的异同。

赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期的改革都没有脱离“左”倾教条主义和“左”的理论框架的限制,而戈尔巴乔夫虽然看到了必须对此进行根本性的变革,却在实际改革过程中缺乏有力的宏观规划和完善的配套措施,没能在客观上跳出“左”的的理论束缚。

指导思想:

主要内容和结果:

同:都是为了解决斯大林体制弊端;都在农业、工业方面进行调整;改革过程脱离了苏联实际;结果成效 都不显著,可以说是失败的改革。

异:赫氏改革侧重农业,勃氏改革侧重重工业,戈氏侧重所有制和商品经济入手;前两者都取得一定的成效而后者未见成效转向政治改革,最终导致苏联解体;前两者失败是因为未改变原有体制,对斯大林体制进行修修补补,后者肃然进行根本性的变革,却背离了社会主义方向。

练习

(1)二战后进入和平建设时期的苏联面临的最大社会问题是

A.斯大林体制弊端的日益暴露

B.农业全盘集体化的消极后果严重

C.与美国进行军备竞赛是苏联经济不堪重负

D.加盟共和国的离心分裂活动

C

(2)对于勃列日涅夫新经济体制的理解,正确的是

1 没有突破旧的经济体制

2 注意运用价值规律,扩大企业自主权

3 取得了一定的效果

4 不可能根除积存的弊病,最终归于失败

A.1234 B.124 C.234 D.123

A

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)中小学教育资源网站

有大把优质资料?一线名师?一线教研员?

赶快加入21世纪教育网名师合作团队吧!!月薪过万不是梦!!

详情请看:http://www.21cnjy.com/zhaoshang/

第17课 苏联的经济改革

赫鲁晓夫(任期:1953—1964)

戈尔巴乔夫(任期:1985—1991)

导入

斯大林逝世翻开了苏联历史新的一页.在赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫执政时期,苏联先后几次进行经济改革,但是由于积重难返,改革步履艰难,效果不大.如何认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性 这些问题无疑具有重要的现实意义和深远的历史意义.

勃列日涅夫(任期:1964—1982)

斯大林模式存在的弊端:

改

革

势

在

必

行

苏联的经济改革

1.片面优先发展重工业;

2.为支持工业不惜损害农民利益;

3.压抑了地方和企业的积极性。

1.背景

1)二战结束,苏联进入和平建设时期;

2)斯大林体制的弊端日益暴露;

3)农业的相对落后;

4)斯大林的逝世。

一、赫鲁晓夫改革

2.措施

项目 内容

农业 用收购制代替农产品义务交售制,允许集体农庄庄员拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜

开垦荒地,扩大谷物生产

开展大规模种植玉米运动

将拖拉机等农机卖给集体农庄

工业 将部分企业的管理权下放到加盟共和国

给予企业调整部分工资的权利

尝试推行“物质利益原则”,通过一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性.

(苏联)农业和轻工业的发展速度和重工业相比较,差距十分悬殊.从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度为21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5%.农业轻工业的缓慢发展严重影响了人民生活水平的提高,高度发展重工业使人民为之付出了沉重的代价.1949年,当苏联爆炸了第一颗原子弹,成为世界第二核大国,其钢铁和电力发展水平也跃居世界前列时, 皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋.

电冰箱、洗衣机和电视机产量也极少,1950年产电视机约1.19万台,电冰箱0.12万台,洗衣机0.03万台.农业情况更为严重.若按人口平均计算,谷物产量1913年全俄为540.2公斤,1940年才达429.7公斤,1950年为447.1公斤,1955年也才为524公斤;肉类统计1913年为31.4公斤,1940年为24.2公斤,1950年为27公斤,1955年为31.8公斤.

材料展示:

1956年,一位乡村女教师写信给赫鲁晓夫, 信中写道:“…人民还没过上好日子,尽管十月革命后已39年,战争结束也11年了.在整个国家范围内我们已取得重大成就,但我们目前还只是为未来活着,而不是为自己.所有的人都应明白,人不能只靠热情生活.改善人民物质生活是完全必要的,对这一问题的解决绝不能拖延.全国都感到粮食很紧张,实际上能正常供应的只有莫斯科.在许多城市的商店里主要是蟹肉罐头和青豌豆,在农村几乎吃不到糖. 主要一点是,饮食情况年复一年地得不到改善.我们,俄罗斯,从新西兰搞肉!一无所有…我们的农村已经没有人了.

材料展示:

赫鲁晓夫大力提倡种植玉米

缩短工人工作时间,某些部门的工人每天工作时间改为7小时,井下、地下施工工人及从事某些特别危险的工作的工人改为每天6个小时;提高工资,全国产业工人年平均收入由1953年的925卢布到1959年上升到1160卢布;

“许多畜牧业发达的国家都广泛地利用玉蜀黍作饲料,这并不是偶然的.而在苏联,即使是在最适于种植玉蜀黍的地方,玉蜀黍也只占极少的面积.”“必须采取坚决的措施来扩大粮食玉米的生产,并大大扩大种植青饲料玉米的地区”.

材料展示:

赫鲁晓夫在农场视察

苏联农业获得丰收

赫鲁晓夫参观肉联厂

1957年10月4日,世界上第一个人造地球卫星已经制成由苏联发射成功 。

1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。(邮票)

加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内

加加林

3.评价

赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得了一定的成效(农业、工业)。

但是,在理论上没有突破斯大林的模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

失败

4.失败的原因

1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

2)提出的战略目标超越实际;

3)没有全面和一贯的战略方针和思路;

4)赫鲁晓夫自身的不足和缺点也影响改革;

1.措施

项目 内 容 效 果

工业 推行新经济体制:注意运用价值规律,扩大了企业的经营自主权。

农业 扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策

工业利润提高,农民生产积极性有提高,国民收入有增加.70年代下半期,经济发展速度放缓,到80年代初,经济全面滑坡,改革失败.

二、勃列日涅夫改革

项目 年份 美国 苏联

洲际导弹 1968 1054 858

1978 1054 1400

潜射导弹 1968 656 121

1978 656 1015

战略轰炸机 1968 545 155

1978 432 135

核弹头 1968 4300 1300

1978 11000 4500

现役武装队 1968 350 340

1978 210 440

坦克 1968 8500 32400

1978 10500 50000

战术飞机 1968 5100 4000

1978 4500 4600

水面战舰 1968 360 320

1978 172 240

苏联为了在军事上赶上美国.扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支.70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

苏美军事竞赛情况表

2.探究:

勃列日涅夫改革为什么会失败?

改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;

勃列日涅夫执政后期趋于保守;

苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

戈尔巴乔夫提出“新思维”

三、戈尔巴乔夫的经济改革

里根和戈尔巴乔夫于1987年签订《华盛顿条约》,结束了双方在中程导弹上的军备竞赛

1986~1988年,苏联的国民收入增长率年均为28%,1989年下降到26.4%, 1990年则出现负增长,下降4%,国民生产总值下降2%,社会劳动生产率下降3%. 1991年国民生产总值增长率为负8%,劳动生产率增长负9%,国民收入增长负10%.

1991年苏联市场供应的1200多种基本消费品中95%缺货;200多种食品中180多种缺货.许多大城市不得不实行凭票供应、凭身份证供应和限量供应.在物价暴涨、商品短缺的情况下,人民的实际生活水平显著下降,1989年居民实际生活水平下降7%,生活在贫困线以下的居民达4100万人,占总人口的1/7,1990年达1/3,失业人口达2000万人.

戈尔巴乔夫的改革

时间: 1985年

改革背景:

指导思想:

内容:

结果:

影响:

苏联经济全面滑坡

加速发展战略(重工业)

经济领域

政治领域

失败

苏联解体

戈尔巴乔夫改革经济领域的改革措施:

①承认企业是独立的商品生产者;

②要求国家用经济方法管理经济;

③打破单一的公有制形式,允许个体经济存在。

评价(失败原因)

1)“加速发展战略”的重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调;

2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重,效果不佳。

3)国家名义上取消了指令性指标,代之以严格的间接控制,企业自主权无法真正实现;

4)戈尔巴乔夫把改革重点转向政治体制改革,国内政局逐渐失控,1991年苏联解体。

1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落

戈尔巴乔夫在辞职书上签字

1991年12月25日19时40分,苏联总统戈尔巴乔夫在国家电视台发表声明说,由于当前国内的形势和独立国家联合体的建立,他决定停止在苏联总统职位上的活动.他承认,这些年来进行的种种改革“都失败了”,“国家失去了前途”.他强调,“不能再这样生活下去了,必须从根本上改变”.

归纳赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革在指导思想、主要内容和结果等方面的异同。

赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期的改革都没有脱离“左”倾教条主义和“左”的理论框架的限制,而戈尔巴乔夫虽然看到了必须对此进行根本性的变革,却在实际改革过程中缺乏有力的宏观规划和完善的配套措施,没能在客观上跳出“左”的的理论束缚。

指导思想:

主要内容和结果:

同:都是为了解决斯大林体制弊端;都在农业、工业方面进行调整;改革过程脱离了苏联实际;结果成效 都不显著,可以说是失败的改革。

异:赫氏改革侧重农业,勃氏改革侧重重工业,戈氏侧重所有制和商品经济入手;前两者都取得一定的成效而后者未见成效转向政治改革,最终导致苏联解体;前两者失败是因为未改变原有体制,对斯大林体制进行修修补补,后者肃然进行根本性的变革,却背离了社会主义方向。

练习

(1)二战后进入和平建设时期的苏联面临的最大社会问题是

A.斯大林体制弊端的日益暴露

B.农业全盘集体化的消极后果严重

C.与美国进行军备竞赛是苏联经济不堪重负

D.加盟共和国的离心分裂活动

C

(2)对于勃列日涅夫新经济体制的理解,正确的是

1 没有突破旧的经济体制

2 注意运用价值规律,扩大企业自主权

3 取得了一定的效果

4 不可能根除积存的弊病,最终归于失败

A.1234 B.124 C.234 D.123

A

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)中小学教育资源网站

有大把优质资料?一线名师?一线教研员?

赶快加入21世纪教育网名师合作团队吧!!月薪过万不是梦!!

详情请看:http://www.21cnjy.com/zhaoshang/

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势