第27课 项脊轩志 学案

文档属性

| 名称 | 第27课 项脊轩志 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 399.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第27课 项脊轩志

本文借项脊轩的兴废,写与之有关的家庭琐事,表达人亡物在、三世变迁的感慨,也表达作者怀念祖母、母亲和妻子的感情。

坚强、耿直的归有光

归有光出生时,家境已经衰败,八岁时丧母。艰难的处境,衰败的家境,母爱的缺失,并没有无情地击垮一颗稚嫩的心,相反,归有光立志高远,发奋苦读。破旧、狭小、昏暗的项脊轩也没有拘囿住那一颗成长的心,他“稍为修葺”,稍加改造,项脊轩便焕然一新,“室始洞然”,又“杂植兰桂竹木于庭”,项脊轩因此清静、优美。就是在这里,归有光植下理想的种子,放飞了梦想。所以,他陶醉于“借书满架,偃仰啸歌”的读书生活,陶醉于“小鸟时来啄食,人至不去”的寂寂庭阶,陶醉于“桂影斑驳,风移影动”的清幽月景。如同陶渊明一样喜欢菊花,因而尽享“采菊东篱下,悠然见南山”的悠然;如同苏轼一样喜欢竹子,因而才有“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”的旷达,如同陆游一样热爱梅花,所以才吟唱出“驿外断桥边,寂寞开无主”“零落成泥碾作尘,只有香如故”的千古佳句。充盈而丰富的精神世界,得益于杂植之物,自然更得益于归有光的理想之帆。总之,高雅的志趣、远大的追求、坚定的人格已经铸就。所以说,归有光美化了项脊轩,项脊轩也历练了归有光。,

贵 和

1.君子和而不同,小人同而不和。——《论语·子路》

赏读:君子与人和谐相处,却有自己的主见;小人容易苟同别人,却不能与人和平共处。

2.和以处众,宽以接下,恕以待人,君子人也。——林逋《省心录》

赏读:人要养成宽容的美德,能够宽谅他人无心之过,让人有改过向上的机会,这才是君子之行。这句话告诉了我们做人的基本道理。

3.君子周而不比,小人比而不周。——《论语·为政》

赏读:有道德的君子讲的是团结协作,而不是勾勾搭搭。而那种没有道德的小人,却是勾勾搭搭,不讲团结,不顾大局。

知识卡片

1.作家作品

归有光(1506—1571),字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,江苏昆山人,也称震川先生,是明代故家人。出生在一个累世不第的寒儒家庭,早年从师于同邑魏校。嘉靖十九年(1540)中举,后曾八次应进士试皆落第。徙居嘉定安亭江上,读书谈道,学徒众多。嘉靖三十三年倭寇作乱,归有光入城筹守御,作《御倭议》。嘉靖四十四年(1565),他60岁始成进士,授湖州长兴县(今浙江长兴县)知县。他重视教化,治政廉明。每逢处理诉讼事宜,务明事实真相。当时长兴县内盗贼极多,官府乱抓一批无辜者,他用计擒获盗首,使狱中蒙冤受屈者30多人获释。因得罪豪门与上司,调任顺德(河北邢台)通判,专门管辖马政。由大学士高拱、赵贞吉推荐,于隆庆四年(1570)为南京太仆寺丞,留掌内阁制敕,修《世宗实录》,卒于南京,卒年六十六岁。归有光与唐顺之、王慎中两人均崇尚内容翔实、文字朴实的唐宋古文,并称为“嘉靖三大家”。由于归有光在散文创作方面的造诣极深,在当时被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”。

作品著有《震川集》《三吴水利录》等。

2.背景简介

项脊轩,归有光家的一间小屋。轩,小的房屋。归有光的远祖曾居住在江苏太仓的项脊泾。作者把小屋命名为项脊轩,有纪念意义。“志”即“记”,是古代记叙事物、抒发感情的一种文体。借记物、事来表达作者的感情。撷取日常琐事,通过细节描写,来抒情言志。他的风格“不事雕琢而自有风味”,借日常生活和家庭琐事来表现母子、夫妻、兄弟之间的感情。

此文是归有光抒情散文的代表作。

预习作业

1.字音识记

①栏楯( ) ②修葺( ) ③扃牖( )

④象笏( ) ⑤先妣( ) ⑥渗漉( )

⑦异爨( ) ⑧呱呱( )

答案 ①shǔn ②qì ③jiōnɡ yǒu ④hù ⑤bǐ

⑥shèn lù ⑦cuàn ⑧ɡū

2.古今异义

①室仅方丈,可容一人居

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

②往往而是

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

③已为墙,凡再变矣

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

④后五年,吾妻来归

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

答案 ①古义:一丈见方 今义:寺院住持 ②古义:到处 今义:时常,经常 ③古义:两次 今义:又一次

④古义:女子出嫁 今义:回来

3.通假字

①以当南日:________________________________________________________________

②而母立于兹:______________________________________________________________

③以手阖门:________________________________________________________________

答案 ①“当”通“挡” ②“而”通“尔”,你 ③“阖”通“合”,关闭

4.文言句式

①令人长号不自禁。( )

②此吾祖太常公宣德间执此以朝。( )

③杂植兰桂竹木于庭。( )

答案 ①宾语前置 ②判断句 ③状语后置句

5.一词多义

(一)实词

(1)归

①吾妻来归( )

②吾妻归宁( )

答案 ①女子出嫁,动词 ②归,返回,动词。归宁,出嫁的女儿回娘家探望

(2)每

①每移案,顾视无可置者( )

②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”( )

③每字有二十余印( )

答案 ①每逢 ②常常 ③每个

(3)过

①日过午已昏( )

②大母过余曰( )

③从轩前过( )

答案 ①偏过,动词 ②看,动词 ③经过,动词

(二)虚词

(1)为

①始为篱,已为墙( )

②轩东故尝为厨( )

③庭中通南北为一( )

④吾从板外相为应答( )

答案 ①是 ②作,动词 ③成为,动词 ④对,介词

(2)之

①儿之成,则可待乎( )

②顷之,持一象笏至( )

③先妣抚之甚厚( )

④吾妻死之年所手植也( )

⑤他日汝当用之( )

答案 ①主谓之间,取消句子独立性 ②音节助词

③代词,她 ④结构助词,的 ⑤代词,它

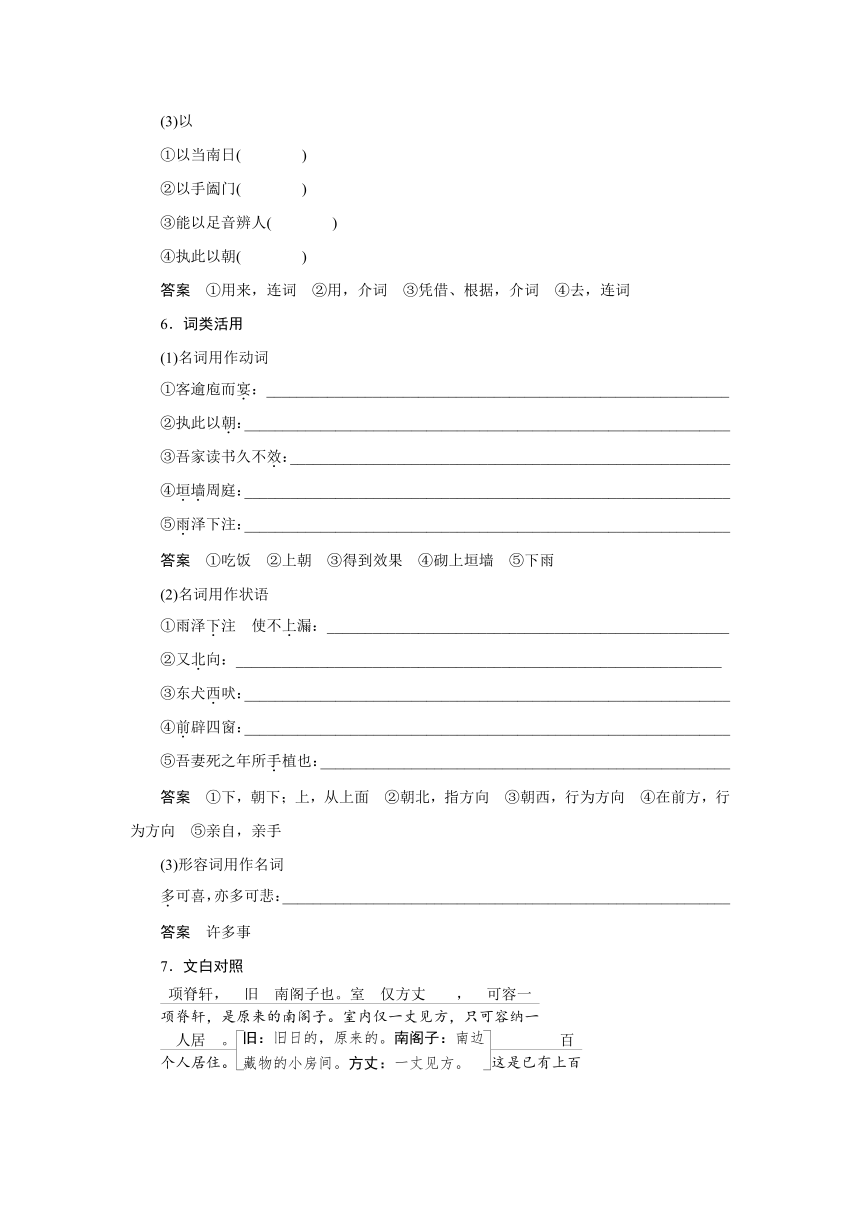

(3)以

①以当南日( )

②以手阖门( )

③能以足音辨人( )

④执此以朝( )

答案 ①用来,连词 ②用,介词 ③凭借、根据,介词 ④去,连词

6.词类活用

(1)名词用作动词

①客逾庖而宴:_____________________________________________________________

②执此以朝:________________________________________________________________

③吾家读书久不效:__________________________________________________________

④垣墙周庭:________________________________________________________________

⑤雨泽下注:________________________________________________________________

答案 ①吃饭 ②上朝 ③得到效果 ④砌上垣墙 ⑤下雨

(2)名词用作状语

①雨泽下注 使不上漏:_____________________________________________________

②又北向:________________________________________________________________

③东犬西吠:________________________________________________________________

④前辟四窗:________________________________________________________________

⑤吾妻死之年所手植也:______________________________________________________

答案 ①下,朝下;上,从上面 ②朝北,指方向 ③朝西,行为方向 ④在前方,行为方向 ⑤亲自,亲手

(3)形容词用作名词

多可喜,亦多可悲:___________________________________________________________

答案 许多事

7.文白对照

漏下。雨泽:雨水。下注:往下流。下,名词作状语,往下。注,流。案:书桌。顾视:环视。者:助词,与动词“置”构成名词性

这里显示豪放自若。啸,口里发出长而清越的声音。冥然

兀坐:静静地独自端坐着。万籁(lài):各种声音。籁,孔穴中

结构图示

重点突破

一、第二段中作者是如何用“悲”贯穿来叙写项脊轩的变迁以及回忆母亲和祖母的往事的?

答:________________________________________________________________________

提示 先回忆“诸父异爨”引起庭院的变化,反映家庭的败落,笔墨中无不浸透着作者无限的“悲”情;通过老妪忆母,再现了慈母的音容笑貌,使作者禁不住潸然泪下(“余泣”);忆及幼年读书时,祖母来轩中看自己,那真挚感人的情景,那谆谆的嘱咐,那沉甸甸的期望,更让自己忍不住要大哭一场。

这一段,作者情感由“悲”到“泣”,再到忍不住“大哭一场”,无不紧扣“亦多可悲”来写,回忆中隐含着作者对家庭变迁的悲叹,对亲人的深切怀念,对自己怀才不遇、有负祖母期望的深深感慨。

二、本文在选材上有什么特点?

答:________________________________________________________________________

提示 作者善于从生活中捕捉平淡的琐事,用典型的细节和场面,寥寥数笔,给人以深刻的印象,使人在情感上易于与之共鸣。在文章中作者借项脊轩来写事,这些琐事、琐谈虽是一鳞半爪,但它们是人生活之树上采撷的最有光彩的枝叶,是生命长流中最动人的浪花,是作者用心灵感受过的且感受最深的、历久不忘的,所以这些我们平常熟视但只有感觉而不怎么认识的事,一经作者真切再现,便具有很强的艺术魅力,便能以“小”“琐”事令读者产生巨大的震撼。例如写对母亲的怀念一事,作者早年丧母,对母亲的慈爱不可能有太深的记忆,于是由老妪说出,极为自然。作者没有让老妪说出有关母亲的什么动人的大事,只写“娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎’”可谓平淡之极,但对于一个幼年丧母的人来说,是多么的亲切,多么的温暖,又多么的让人怀念!所以,“语未毕,余泣,妪亦泣”,读者读之“亦泣”,正如王锡爵所说的“无意于感人,而欢愉惨恻之思溢于言语之外”。

三、本文的线索是什么?

答:________________________________________________________________________

提示 本文有两条线索,一条是项脊轩的兴废变迁,一条是作者的思想感情变化。第一小节先写项脊轩的小、老、破、漏和昏暗,既而写经过修葺后的项脊轩的优美、宁静和恬适,表现的是作者对项脊轩的喜爱之情和高尚的志趣、恬淡的心境。“然余居于此,多可喜,亦多可悲”一句,在文中起承上启下的作用,引起了对家庭生活琐事的回忆,而这些事又都与项脊轩有关,都表现了作者的悲哀之情:一是写了大家庭的分崩离析和破落,表现作者对家庭衰败的哀痛;二是写了母亲对子女的无微不至的关怀,表现了作者对母亲的怀念;三是写了祖母对作者的牵挂、赞许和期盼,含蓄地表达了怀才不遇、功名未成、辜负亲人的抚育和期望的无限沉痛的心情;四是写了亡妻生前在轩中的生活片段和轩以后的变化,表达了作者对妻子的真挚情意。作者正是这样把经过选择的零散的材料集中到一定的空间中来,尽管这些材料看来互不关联,可它们都发生在项脊轩,作者用这一小屋的历史把物境、人事、所见、所闻、所感等等,有序地贯穿起来,用自己的思想感情把它们统摄起来,使这些本来互不关联的东西产生内部联系,在“形”“神”上都得到和谐的统一。

一、阅读延伸

《项脊轩志》的个性化特征探微

文学的个性来自创新,凝聚着作家个人化生命气息,表现作家对生命的独特体验。有无个性成为名作与庸作的界碑和分水岭。明代作家归有光广为传诵的《项脊轩志》便是一篇独具个性的作品。

一、以家庭琐事入文,叙述深婉动人

文章写了与轩有关的四件事。一是“诸父分爨”,反映封建大家庭的衰落之悲;二是“母问儿寒”,反映作者幼年失怙的身世之悲;三是“祖母望孙”,表现作者痛感光阴流逝,希望难成的愧怍之悲;四是“妻子学书”,表现物在人亡的爱情之悲。四件事一脉相承,互相关联,都围绕着“家庭琐事”展开。亲情隔膜固然令人遗憾,亲情的真挚深厚则尤令人眷恋难忘。项脊轩牵系着一个家族几代人的悲欢离合,寄托着作者思念、梦想和追求。用写轩之法写对亲人的热爱和怀念,写彻骨的、悲凉琐碎的家常,所取得的效果出人意料的凄恻和伤感。王锡爵评价这篇文章说“无意于感人,而欢愉惨恻之思溢于言表”,确是一语中的。

二、以乐景写哀情,手法别具一格

《项脊轩志》的景物描写非常出色,使人过目难忘。百年老屋,久历风雨,虽破败不堪,但“余稍为修葺”,“室始洞然”,又“杂植兰桂竹木于庭”,“而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去”。经修葺的项脊轩焕然一新,室内窗明几净,室外幽雅安静。一年四季,但见幽兰吐蕊,丹桂飘香,翠竹亭亭,佳木葱茏。每当月望之日,明月在天,桂影斑驳,微风过处,月华似水,如诗如画,美不胜收。在这样佳美的环境中读书学习,怎能不使人感到心旷神怡?然而,“予居于此,多可喜,亦多可悲”,此乃全篇文眼。古人言“立篇言以居要,乃一篇之警策”。为什么而喜?为什么而悲?作者所喜无非是这里环境清幽宜人,可见喜的内容十分有限;而作者所悲的原因则较为深广,内容包罗万象。所以一喜一悲的感情并不对称。读者只要认真体味就会明白:作者写美景其实是为了抒情,手法却与众不同。这是“以乐景写哀情”的手法。把这种手法运用得如此纯熟恰当殊非易事。作者运用这种手法大约出于三个方面的考虑。一是因为全篇所写是家庭悲剧,为了使读者不至于压抑,作者通过生动传神的景物描写,能给作品增加一些雅适。二是因为作者此时虽然偃蹇落拓,但始终保持着“穷且益坚,不坠青云之志”的文人情怀。项脊轩优雅宜人的景物环境恰好体现出了作者这种含蓄深沉的隐秘思想。三是因为项脊轩承载着三代亲人的深情厚意:祖母的期望情,慈母的关爱情,妻子的恩爱情。项脊轩周围有高洁的兰,坚韧的竹,馨香的桂,象征了亲人的美德,睹物思人,愈觉真情可贵。可见,作者采用反衬手法抒情言志,既显深意,又别具一格。

三、出人意料处结尾,抒情含蓄蕴藉

文章开头交代项脊轩的外貌,引出人事,中间写慈母爱、祖孙情,结尾之处,表达夫妻之情,既出人意料,又令人痛惜扼腕。“其后六年,吾妻死,室坏不修。其后三年,余久病无聊,乃使人复葺阁子,其致稍异于前。然自后余多在外,不常居。庭有枇杷树,吾妻死之年所植也,今已亭亭如盖矣”,一字一句总关情。妻子的英年早逝几乎摧垮了作者的身心,大病一场之后,百无聊赖之中,为了纪念先后逝去的多位亲人,使人重新修缮项脊轩。但接二连三的打击,特别是青年丧妻的悲痛长时间萦绕心头,久久不能消弭。作者似乎再也不愿睹物思人,因此项脊轩长期闲置,无人居住,可是一些记忆永不磨灭,与生命同在,直到天荒地老。难怪汪曾祺评价这个结尾“平淡之中包含几许惨恻,悠然不尽,是中国古文里的一个著名结尾”。

二、写作迁移

【角度】 学习本文借“老屋”写亲情的写作技巧,想想母亲对自己的关爱,请以“感受母爱”为题写一个片段。

答:________________________________________________________________________

【写作示例】

感受母爱

夜深了,街道上没有一点声音。只有皎洁的月亮,将它一丝的月光照射进来,映照在墙上。

“咔嚓”,门开了。我赶紧闭上眼睛,心想:“这么晚了,是谁呢?”没想到走进来的是妈妈。妈妈用她那长满了茧的手触摸着我的额头。啊!妈妈的手不再平滑,不再柔嫩。

妈妈的目光一直望着我,我已经不记得妈妈有多久没有那样的望着我。妈妈这几年以来,天天都是干家务。因此,性格变得暴躁。我记得,妈妈大多数都是在骂我,只有我得到了奖状或分数提高了,妈妈才对我有表扬,有充满希望的目光。此夜,妈妈的目光让我感到多么的温暖,多么的有安全感。

妈妈的目光是那样的深邃,眼神里带着一丝劳累,一丝的温暖,一丝的爱意。窗外的月亮,是多么的安静,多么的明亮,月亮和它的孩子们正注视着妈妈对我的爱抚。妈妈的眼睛是那样美丽动人,那样慈祥,使我感觉到温暖。

本文借项脊轩的兴废,写与之有关的家庭琐事,表达人亡物在、三世变迁的感慨,也表达作者怀念祖母、母亲和妻子的感情。

坚强、耿直的归有光

归有光出生时,家境已经衰败,八岁时丧母。艰难的处境,衰败的家境,母爱的缺失,并没有无情地击垮一颗稚嫩的心,相反,归有光立志高远,发奋苦读。破旧、狭小、昏暗的项脊轩也没有拘囿住那一颗成长的心,他“稍为修葺”,稍加改造,项脊轩便焕然一新,“室始洞然”,又“杂植兰桂竹木于庭”,项脊轩因此清静、优美。就是在这里,归有光植下理想的种子,放飞了梦想。所以,他陶醉于“借书满架,偃仰啸歌”的读书生活,陶醉于“小鸟时来啄食,人至不去”的寂寂庭阶,陶醉于“桂影斑驳,风移影动”的清幽月景。如同陶渊明一样喜欢菊花,因而尽享“采菊东篱下,悠然见南山”的悠然;如同苏轼一样喜欢竹子,因而才有“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”的旷达,如同陆游一样热爱梅花,所以才吟唱出“驿外断桥边,寂寞开无主”“零落成泥碾作尘,只有香如故”的千古佳句。充盈而丰富的精神世界,得益于杂植之物,自然更得益于归有光的理想之帆。总之,高雅的志趣、远大的追求、坚定的人格已经铸就。所以说,归有光美化了项脊轩,项脊轩也历练了归有光。,

贵 和

1.君子和而不同,小人同而不和。——《论语·子路》

赏读:君子与人和谐相处,却有自己的主见;小人容易苟同别人,却不能与人和平共处。

2.和以处众,宽以接下,恕以待人,君子人也。——林逋《省心录》

赏读:人要养成宽容的美德,能够宽谅他人无心之过,让人有改过向上的机会,这才是君子之行。这句话告诉了我们做人的基本道理。

3.君子周而不比,小人比而不周。——《论语·为政》

赏读:有道德的君子讲的是团结协作,而不是勾勾搭搭。而那种没有道德的小人,却是勾勾搭搭,不讲团结,不顾大局。

知识卡片

1.作家作品

归有光(1506—1571),字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,江苏昆山人,也称震川先生,是明代故家人。出生在一个累世不第的寒儒家庭,早年从师于同邑魏校。嘉靖十九年(1540)中举,后曾八次应进士试皆落第。徙居嘉定安亭江上,读书谈道,学徒众多。嘉靖三十三年倭寇作乱,归有光入城筹守御,作《御倭议》。嘉靖四十四年(1565),他60岁始成进士,授湖州长兴县(今浙江长兴县)知县。他重视教化,治政廉明。每逢处理诉讼事宜,务明事实真相。当时长兴县内盗贼极多,官府乱抓一批无辜者,他用计擒获盗首,使狱中蒙冤受屈者30多人获释。因得罪豪门与上司,调任顺德(河北邢台)通判,专门管辖马政。由大学士高拱、赵贞吉推荐,于隆庆四年(1570)为南京太仆寺丞,留掌内阁制敕,修《世宗实录》,卒于南京,卒年六十六岁。归有光与唐顺之、王慎中两人均崇尚内容翔实、文字朴实的唐宋古文,并称为“嘉靖三大家”。由于归有光在散文创作方面的造诣极深,在当时被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”。

作品著有《震川集》《三吴水利录》等。

2.背景简介

项脊轩,归有光家的一间小屋。轩,小的房屋。归有光的远祖曾居住在江苏太仓的项脊泾。作者把小屋命名为项脊轩,有纪念意义。“志”即“记”,是古代记叙事物、抒发感情的一种文体。借记物、事来表达作者的感情。撷取日常琐事,通过细节描写,来抒情言志。他的风格“不事雕琢而自有风味”,借日常生活和家庭琐事来表现母子、夫妻、兄弟之间的感情。

此文是归有光抒情散文的代表作。

预习作业

1.字音识记

①栏楯( ) ②修葺( ) ③扃牖( )

④象笏( ) ⑤先妣( ) ⑥渗漉( )

⑦异爨( ) ⑧呱呱( )

答案 ①shǔn ②qì ③jiōnɡ yǒu ④hù ⑤bǐ

⑥shèn lù ⑦cuàn ⑧ɡū

2.古今异义

①室仅方丈,可容一人居

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

②往往而是

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

③已为墙,凡再变矣

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

④后五年,吾妻来归

古义:______________________________________________________________________

今义:______________________________________________________________________

答案 ①古义:一丈见方 今义:寺院住持 ②古义:到处 今义:时常,经常 ③古义:两次 今义:又一次

④古义:女子出嫁 今义:回来

3.通假字

①以当南日:________________________________________________________________

②而母立于兹:______________________________________________________________

③以手阖门:________________________________________________________________

答案 ①“当”通“挡” ②“而”通“尔”,你 ③“阖”通“合”,关闭

4.文言句式

①令人长号不自禁。( )

②此吾祖太常公宣德间执此以朝。( )

③杂植兰桂竹木于庭。( )

答案 ①宾语前置 ②判断句 ③状语后置句

5.一词多义

(一)实词

(1)归

①吾妻来归( )

②吾妻归宁( )

答案 ①女子出嫁,动词 ②归,返回,动词。归宁,出嫁的女儿回娘家探望

(2)每

①每移案,顾视无可置者( )

②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”( )

③每字有二十余印( )

答案 ①每逢 ②常常 ③每个

(3)过

①日过午已昏( )

②大母过余曰( )

③从轩前过( )

答案 ①偏过,动词 ②看,动词 ③经过,动词

(二)虚词

(1)为

①始为篱,已为墙( )

②轩东故尝为厨( )

③庭中通南北为一( )

④吾从板外相为应答( )

答案 ①是 ②作,动词 ③成为,动词 ④对,介词

(2)之

①儿之成,则可待乎( )

②顷之,持一象笏至( )

③先妣抚之甚厚( )

④吾妻死之年所手植也( )

⑤他日汝当用之( )

答案 ①主谓之间,取消句子独立性 ②音节助词

③代词,她 ④结构助词,的 ⑤代词,它

(3)以

①以当南日( )

②以手阖门( )

③能以足音辨人( )

④执此以朝( )

答案 ①用来,连词 ②用,介词 ③凭借、根据,介词 ④去,连词

6.词类活用

(1)名词用作动词

①客逾庖而宴:_____________________________________________________________

②执此以朝:________________________________________________________________

③吾家读书久不效:__________________________________________________________

④垣墙周庭:________________________________________________________________

⑤雨泽下注:________________________________________________________________

答案 ①吃饭 ②上朝 ③得到效果 ④砌上垣墙 ⑤下雨

(2)名词用作状语

①雨泽下注 使不上漏:_____________________________________________________

②又北向:________________________________________________________________

③东犬西吠:________________________________________________________________

④前辟四窗:________________________________________________________________

⑤吾妻死之年所手植也:______________________________________________________

答案 ①下,朝下;上,从上面 ②朝北,指方向 ③朝西,行为方向 ④在前方,行为方向 ⑤亲自,亲手

(3)形容词用作名词

多可喜,亦多可悲:___________________________________________________________

答案 许多事

7.文白对照

漏下。雨泽:雨水。下注:往下流。下,名词作状语,往下。注,流。案:书桌。顾视:环视。者:助词,与动词“置”构成名词性

这里显示豪放自若。啸,口里发出长而清越的声音。冥然

兀坐:静静地独自端坐着。万籁(lài):各种声音。籁,孔穴中

结构图示

重点突破

一、第二段中作者是如何用“悲”贯穿来叙写项脊轩的变迁以及回忆母亲和祖母的往事的?

答:________________________________________________________________________

提示 先回忆“诸父异爨”引起庭院的变化,反映家庭的败落,笔墨中无不浸透着作者无限的“悲”情;通过老妪忆母,再现了慈母的音容笑貌,使作者禁不住潸然泪下(“余泣”);忆及幼年读书时,祖母来轩中看自己,那真挚感人的情景,那谆谆的嘱咐,那沉甸甸的期望,更让自己忍不住要大哭一场。

这一段,作者情感由“悲”到“泣”,再到忍不住“大哭一场”,无不紧扣“亦多可悲”来写,回忆中隐含着作者对家庭变迁的悲叹,对亲人的深切怀念,对自己怀才不遇、有负祖母期望的深深感慨。

二、本文在选材上有什么特点?

答:________________________________________________________________________

提示 作者善于从生活中捕捉平淡的琐事,用典型的细节和场面,寥寥数笔,给人以深刻的印象,使人在情感上易于与之共鸣。在文章中作者借项脊轩来写事,这些琐事、琐谈虽是一鳞半爪,但它们是人生活之树上采撷的最有光彩的枝叶,是生命长流中最动人的浪花,是作者用心灵感受过的且感受最深的、历久不忘的,所以这些我们平常熟视但只有感觉而不怎么认识的事,一经作者真切再现,便具有很强的艺术魅力,便能以“小”“琐”事令读者产生巨大的震撼。例如写对母亲的怀念一事,作者早年丧母,对母亲的慈爱不可能有太深的记忆,于是由老妪说出,极为自然。作者没有让老妪说出有关母亲的什么动人的大事,只写“娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎’”可谓平淡之极,但对于一个幼年丧母的人来说,是多么的亲切,多么的温暖,又多么的让人怀念!所以,“语未毕,余泣,妪亦泣”,读者读之“亦泣”,正如王锡爵所说的“无意于感人,而欢愉惨恻之思溢于言语之外”。

三、本文的线索是什么?

答:________________________________________________________________________

提示 本文有两条线索,一条是项脊轩的兴废变迁,一条是作者的思想感情变化。第一小节先写项脊轩的小、老、破、漏和昏暗,既而写经过修葺后的项脊轩的优美、宁静和恬适,表现的是作者对项脊轩的喜爱之情和高尚的志趣、恬淡的心境。“然余居于此,多可喜,亦多可悲”一句,在文中起承上启下的作用,引起了对家庭生活琐事的回忆,而这些事又都与项脊轩有关,都表现了作者的悲哀之情:一是写了大家庭的分崩离析和破落,表现作者对家庭衰败的哀痛;二是写了母亲对子女的无微不至的关怀,表现了作者对母亲的怀念;三是写了祖母对作者的牵挂、赞许和期盼,含蓄地表达了怀才不遇、功名未成、辜负亲人的抚育和期望的无限沉痛的心情;四是写了亡妻生前在轩中的生活片段和轩以后的变化,表达了作者对妻子的真挚情意。作者正是这样把经过选择的零散的材料集中到一定的空间中来,尽管这些材料看来互不关联,可它们都发生在项脊轩,作者用这一小屋的历史把物境、人事、所见、所闻、所感等等,有序地贯穿起来,用自己的思想感情把它们统摄起来,使这些本来互不关联的东西产生内部联系,在“形”“神”上都得到和谐的统一。

一、阅读延伸

《项脊轩志》的个性化特征探微

文学的个性来自创新,凝聚着作家个人化生命气息,表现作家对生命的独特体验。有无个性成为名作与庸作的界碑和分水岭。明代作家归有光广为传诵的《项脊轩志》便是一篇独具个性的作品。

一、以家庭琐事入文,叙述深婉动人

文章写了与轩有关的四件事。一是“诸父分爨”,反映封建大家庭的衰落之悲;二是“母问儿寒”,反映作者幼年失怙的身世之悲;三是“祖母望孙”,表现作者痛感光阴流逝,希望难成的愧怍之悲;四是“妻子学书”,表现物在人亡的爱情之悲。四件事一脉相承,互相关联,都围绕着“家庭琐事”展开。亲情隔膜固然令人遗憾,亲情的真挚深厚则尤令人眷恋难忘。项脊轩牵系着一个家族几代人的悲欢离合,寄托着作者思念、梦想和追求。用写轩之法写对亲人的热爱和怀念,写彻骨的、悲凉琐碎的家常,所取得的效果出人意料的凄恻和伤感。王锡爵评价这篇文章说“无意于感人,而欢愉惨恻之思溢于言表”,确是一语中的。

二、以乐景写哀情,手法别具一格

《项脊轩志》的景物描写非常出色,使人过目难忘。百年老屋,久历风雨,虽破败不堪,但“余稍为修葺”,“室始洞然”,又“杂植兰桂竹木于庭”,“而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去”。经修葺的项脊轩焕然一新,室内窗明几净,室外幽雅安静。一年四季,但见幽兰吐蕊,丹桂飘香,翠竹亭亭,佳木葱茏。每当月望之日,明月在天,桂影斑驳,微风过处,月华似水,如诗如画,美不胜收。在这样佳美的环境中读书学习,怎能不使人感到心旷神怡?然而,“予居于此,多可喜,亦多可悲”,此乃全篇文眼。古人言“立篇言以居要,乃一篇之警策”。为什么而喜?为什么而悲?作者所喜无非是这里环境清幽宜人,可见喜的内容十分有限;而作者所悲的原因则较为深广,内容包罗万象。所以一喜一悲的感情并不对称。读者只要认真体味就会明白:作者写美景其实是为了抒情,手法却与众不同。这是“以乐景写哀情”的手法。把这种手法运用得如此纯熟恰当殊非易事。作者运用这种手法大约出于三个方面的考虑。一是因为全篇所写是家庭悲剧,为了使读者不至于压抑,作者通过生动传神的景物描写,能给作品增加一些雅适。二是因为作者此时虽然偃蹇落拓,但始终保持着“穷且益坚,不坠青云之志”的文人情怀。项脊轩优雅宜人的景物环境恰好体现出了作者这种含蓄深沉的隐秘思想。三是因为项脊轩承载着三代亲人的深情厚意:祖母的期望情,慈母的关爱情,妻子的恩爱情。项脊轩周围有高洁的兰,坚韧的竹,馨香的桂,象征了亲人的美德,睹物思人,愈觉真情可贵。可见,作者采用反衬手法抒情言志,既显深意,又别具一格。

三、出人意料处结尾,抒情含蓄蕴藉

文章开头交代项脊轩的外貌,引出人事,中间写慈母爱、祖孙情,结尾之处,表达夫妻之情,既出人意料,又令人痛惜扼腕。“其后六年,吾妻死,室坏不修。其后三年,余久病无聊,乃使人复葺阁子,其致稍异于前。然自后余多在外,不常居。庭有枇杷树,吾妻死之年所植也,今已亭亭如盖矣”,一字一句总关情。妻子的英年早逝几乎摧垮了作者的身心,大病一场之后,百无聊赖之中,为了纪念先后逝去的多位亲人,使人重新修缮项脊轩。但接二连三的打击,特别是青年丧妻的悲痛长时间萦绕心头,久久不能消弭。作者似乎再也不愿睹物思人,因此项脊轩长期闲置,无人居住,可是一些记忆永不磨灭,与生命同在,直到天荒地老。难怪汪曾祺评价这个结尾“平淡之中包含几许惨恻,悠然不尽,是中国古文里的一个著名结尾”。

二、写作迁移

【角度】 学习本文借“老屋”写亲情的写作技巧,想想母亲对自己的关爱,请以“感受母爱”为题写一个片段。

答:________________________________________________________________________

【写作示例】

感受母爱

夜深了,街道上没有一点声音。只有皎洁的月亮,将它一丝的月光照射进来,映照在墙上。

“咔嚓”,门开了。我赶紧闭上眼睛,心想:“这么晚了,是谁呢?”没想到走进来的是妈妈。妈妈用她那长满了茧的手触摸着我的额头。啊!妈妈的手不再平滑,不再柔嫩。

妈妈的目光一直望着我,我已经不记得妈妈有多久没有那样的望着我。妈妈这几年以来,天天都是干家务。因此,性格变得暴躁。我记得,妈妈大多数都是在骂我,只有我得到了奖状或分数提高了,妈妈才对我有表扬,有充满希望的目光。此夜,妈妈的目光让我感到多么的温暖,多么的有安全感。

妈妈的目光是那样的深邃,眼神里带着一丝劳累,一丝的温暖,一丝的爱意。窗外的月亮,是多么的安静,多么的明亮,月亮和它的孩子们正注视着妈妈对我的爱抚。妈妈的眼睛是那样美丽动人,那样慈祥,使我感觉到温暖。

同课章节目录