《老王》课件(共30张PPT)

图片预览

文档简介

课件30张PPT。10 老 王杨绛 同学们:不管社会如何追求平等,这个世界客观上一直存在着不同程度的不平等,也必然存在着事实上的所谓“上流社会”和“底层社会”,然而意味深长的是,历来被世俗鄙弃的“底层社会”总能让我们感受到人格的高尚,品质的可贵,精神的伟大,他们在生活的舞台上、历史的长河里,虽浩如烟海,却因诚实的品质守护着社会的良知,而灿若星辰。

今天就让我们随着当代女作家杨绛去回忆一位普通的三轮车夫—老王,感受那“底层的光芒” 文化大革命中,杨先生一家经历了无数的磨难,吃了太多的苦。杨绛在批斗中还被剃成了“阴阳头”,想一想一个留洋的女知识分子被强行剃了阴阳头,这是多么大的伤害!耻辱啮咬着杨先生的心,她整夜不睡,做了一顶假发,不顾酷暑,热汗淋漓地戴上。 “文革”期间,杨先生主要任务就是清扫厕所,严谨的她连水箱的拉链都要仔细擦干净。这个女厕也就成了她的 “避难所”。红卫兵一来,她就躲入女厕。国际友人惊呼,让沈从文和杨绛去清扫厕所,简直就是暴殄天物!

在极端的苦难中,杨先生和钟书却玩起了福尔摩斯。他们两个在背后一起侦探,猜测并证实诬陷者是某某人。并以此度过清冷和孤寂的岁月!很多经历文革磨难的人,一旦从沧桑中走出来,他们立马控诉,标榜,愤怒……而杨先生却把这一切当作蛛丝一样轻轻抹去,黑夜给了她黑色的眼睛,她却用这双眼睛寻找光明、温暖的人性。 文章作于1984年。这是一篇回忆性的散文,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个片段,当时正是“文化大革命”时期,是一个荒唐动乱的年代,作者夫妇被认为是“反动学术权威”。但是,任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。由此与老王的交往深深的印刻在了作者的脑海之中……写 作 背 景

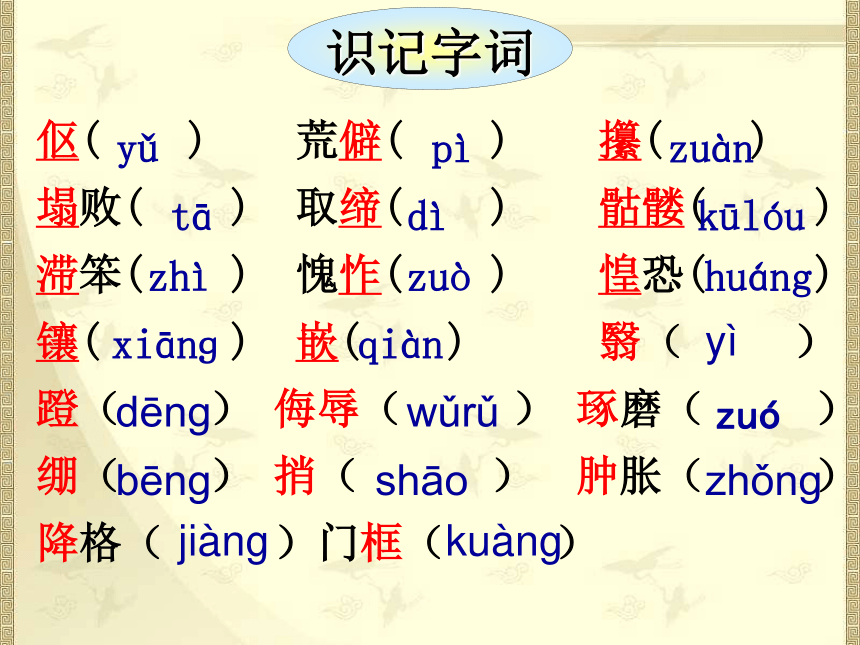

杨绛,原名 ,生于1911年,江苏无锡人。是我国著名的作家、评论家、翻译家。主要译著有 《堂·吉诃德》 ,散文集《干校六记》、《将饮茶》等,长篇小说 《洗澡》 。知人论世杨季康 钱钟书(1910—1998),江苏无锡人。学者,作家,著有小说《围城》和学术著作《谈艺录》《管锥编》等。伛( ) 荒僻( ) 攥( ) 塌败( ) 取缔( ) 骷髅( )

滞笨( ) 愧怍( ) 惶恐( ) 镶( ) 嵌( ) 翳( ) 蹬( ) 侮辱( ) 琢磨( )

绷( ) 捎( ) 肿胀( )

降格( )门框( ) yǔ pì zuàn tā dì kūlóu zhì zuò huáng xiānɡqiàn识记字词yìdēngwǔrǔzuóbēngshāozhǒngjiàngkuàng老王是一个怎样的人?(两个方面)

1-4自然段说明老王是一个 人;

5-22自然段说明老王是一个 的人

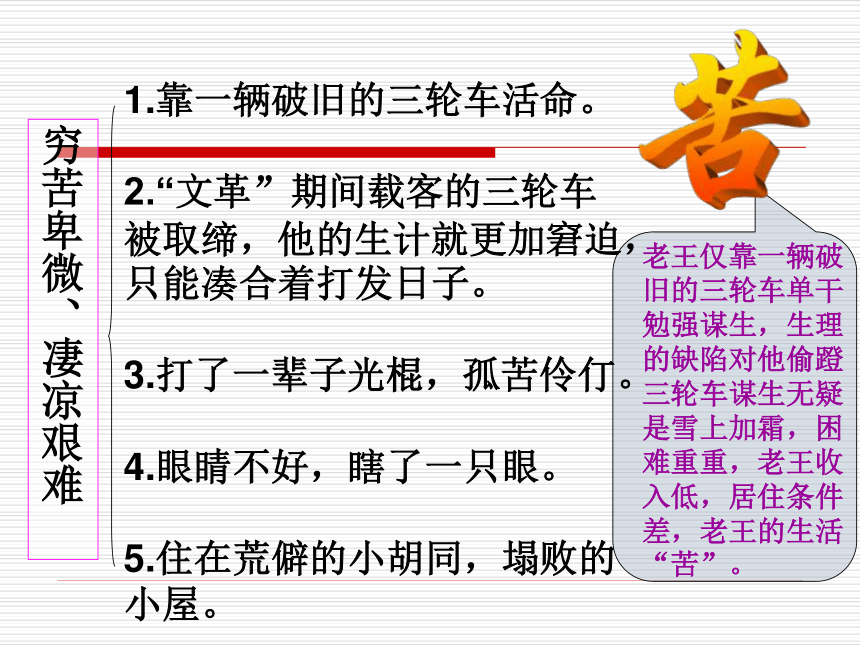

请你带着问题,阅读课文,走进老王的心灵。走近老王苦善老王仅靠一辆破旧的三轮车单干勉强谋生,生理的缺陷对他偷蹬三轮车谋生无疑是雪上加霜,困难重重,老王收入低,居住条件差,老王的生活“苦”。苦穷苦卑微、凄凉艰难1.靠一辆破旧的三轮车活命。

2.“文革”期间载客的三轮车被取缔,他的生计就更加窘迫,只能凑合着打发日子。

3.打了一辈子光棍,孤苦伶仃。

4.眼睛不好,瞎了一只眼。

5.住在荒僻的小胡同,塌败的小屋。他需要钱,但做生意从不多收一分钱。愿意尽义务,非常讲感情,讲仁义,有良心,关心人,老实厚道,善良纯朴,知恩必报。送冰块,车费减半送钱先生看病,不要钱受人好处,总也不忘,临死前送来香油、鸡蛋善良淳朴的老王善“苦”烘托“善”。小结: 老王,老实厚道,知恩图报,心地善良,在自己非常痛苦的情况下,还惦记着别人,关心着别人,卑微的身份下隐藏着一颗金子般的心,他虽平凡却不平庸,虽生活艰难,却品格高尚。他值得我们赞颂. 文章中写了老王很多事,有些事一带而过,有些事却要具体写,详细写。这就是我们常说的“详写”和“略写”。那些最能体现人物性格的我们要详写,课文中也采用了这种方法。文中详写了哪件事?为什么详写?去世前一天送香油和鸡蛋品味老王明确:因为这件事这最能表现他卑微的身份下,却隐藏着一颗金子般的心。更能表现老王的善良和知恩图报的高尚品质。所以要详写。 小结:在这两个人物交往的过程中,有许多感人的情节,其中写得最详细、最感人又最能引起我们思考的是老王临死前一天给我送鸡蛋和香油,还有我对老王的怀念。大家可以看到,作者对老王这一人物形象的呈现是由粗线条的叙述到细腻的描摹,这是一个由表及里、由浅到深的过程。作者能够这样逐渐深入地表现人物,是因为她与老王的交往日益加深,由此可知--------温馨提示:写记叙类的文章要有线索意识.这篇文章的线索是——我与老王之间的交往思考:作者(包括作者的家人)对老王的友好表现在哪里?体现出作者怎样的品质?1.照顾老王的生意,坐他车;

2.老王再客气,也付给他应得的报酬;

3.老王送来香油鸡蛋,不能让他白送,也给了钱;

4.关心老王的生计:三轮车改装后,生意不好做,关切询问他是否能维持生活。

5.她的女儿也如她一样善良,送老王大瓶鱼肝油,治好他的夜盲症。善关 爱

(人道主义精神)极富爱心同情、关心、尊重 1966年,“文化大革命”爆发,钱钟书、杨绛均被“揪出”,被认为是“资产阶级学术权威”、“反动学术权威”,打入了“牛鬼蛇神”的阵营。有人写大字报诬陷钱钟书轻蔑领袖著作,钱钟书夫妇用事实澄清了诬陷。1969年11月,钱钟书作为“先遣队”去河南的“五七干校”接受劳动锻炼,1970年7月,杨绛也来干校,1970年6月,钱钟书夫妇的女婿德一因“五一六”案被迫含冤自杀。1972年3月,钱钟书夫妇由干校回家,遭到了住在他们家的“革命男女”的毒打、迫害,三人被迫离家逃走,在外过了三年的流亡生活,1977年2月才搬入三里河新居。“文化大革命”期间,杨绛一家人受尽了屈辱和蹂躏。背景“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍” 愧怍:惭愧,心里不安。老王是这样一个临近死亡的苦人儿,直着脚,给作者送香油鸡蛋,对于一个生活艰苦的贫困者来说,这是弥足珍贵的。然而当时的“我”却毫无感觉,没有请他坐坐喝口茶水,没有及时向他表达谢意,没有领受他情意,为老王做得太少,心中的悲伤难以抹去,几年下来,才深悟到自己的麻木,对社会底层的劳动者采取了居高临下的态度,没有与他平等相待,为自己做的还不够感到愧怍。那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。一个社会总有不幸者和幸运者,幸运者有责任关爱不幸者,帮助改善他们的处境。但作者回想,对老王的关爱不够,所以感到有些“愧怍”。可以说“侮辱”是作者自责和反省的体现。

虽然作者也正遭受着不幸,但毕竟还有些钱,身边还有亲人和朋友,于是作者认为自己是一个‘幸运的人’,而老王则是一个孤苦伶仃、心地善良的‘不幸者’。人,生来本是平等的,但彼此境遇的不同,包括天赋条件,成长条件,生理条件,造成了‘幸运’与‘不幸’之别。一个社会总有幸运者和不幸者,作为幸运者只有关爱不幸者的责任,没有歧视不幸者的理由。作者杨绛就是一个有强烈责任心的作家,她一生创作了许多同情和关爱不幸的弱者的作品。 老王是社会众多平凡人物的一个代表,正是这样的一个平凡的穷苦人,却有一颗金子般善良的心。老王走了,像老王一样善良的人还有很多很多关注“老王"我们周围的“老王” 角落里的哭泣向往?茫然?…… 王致中,17岁,?在贵州以背煤为生。一筐煤40公斤,从煤坑向上爬100米,然后再走1000米山路,挣1元人民币。 《生活的旋律》我们的生活被太多假象所蒙骗,以至于缺少了真爱与关怀,在大多数人的眼里,街边的乞讨,都是有组织的集团操纵,为此人们忽略了真正需要帮助的人群。 或许这个也需要我们思考些什么。冷暖相依相依为命不一样的童年 同在一片蓝天下,她们的孩子长大后又是一种怎样的景象。

……

午餐时刻我们的课桌,我们的床······赠 言心存善良仁厚之意;胸怀平等博爱之念。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

今天就让我们随着当代女作家杨绛去回忆一位普通的三轮车夫—老王,感受那“底层的光芒” 文化大革命中,杨先生一家经历了无数的磨难,吃了太多的苦。杨绛在批斗中还被剃成了“阴阳头”,想一想一个留洋的女知识分子被强行剃了阴阳头,这是多么大的伤害!耻辱啮咬着杨先生的心,她整夜不睡,做了一顶假发,不顾酷暑,热汗淋漓地戴上。 “文革”期间,杨先生主要任务就是清扫厕所,严谨的她连水箱的拉链都要仔细擦干净。这个女厕也就成了她的 “避难所”。红卫兵一来,她就躲入女厕。国际友人惊呼,让沈从文和杨绛去清扫厕所,简直就是暴殄天物!

在极端的苦难中,杨先生和钟书却玩起了福尔摩斯。他们两个在背后一起侦探,猜测并证实诬陷者是某某人。并以此度过清冷和孤寂的岁月!很多经历文革磨难的人,一旦从沧桑中走出来,他们立马控诉,标榜,愤怒……而杨先生却把这一切当作蛛丝一样轻轻抹去,黑夜给了她黑色的眼睛,她却用这双眼睛寻找光明、温暖的人性。 文章作于1984年。这是一篇回忆性的散文,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个片段,当时正是“文化大革命”时期,是一个荒唐动乱的年代,作者夫妇被认为是“反动学术权威”。但是,任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。由此与老王的交往深深的印刻在了作者的脑海之中……写 作 背 景

杨绛,原名 ,生于1911年,江苏无锡人。是我国著名的作家、评论家、翻译家。主要译著有 《堂·吉诃德》 ,散文集《干校六记》、《将饮茶》等,长篇小说 《洗澡》 。知人论世杨季康 钱钟书(1910—1998),江苏无锡人。学者,作家,著有小说《围城》和学术著作《谈艺录》《管锥编》等。伛( ) 荒僻( ) 攥( ) 塌败( ) 取缔( ) 骷髅( )

滞笨( ) 愧怍( ) 惶恐( ) 镶( ) 嵌( ) 翳( ) 蹬( ) 侮辱( ) 琢磨( )

绷( ) 捎( ) 肿胀( )

降格( )门框( ) yǔ pì zuàn tā dì kūlóu zhì zuò huáng xiānɡqiàn识记字词yìdēngwǔrǔzuóbēngshāozhǒngjiàngkuàng老王是一个怎样的人?(两个方面)

1-4自然段说明老王是一个 人;

5-22自然段说明老王是一个 的人

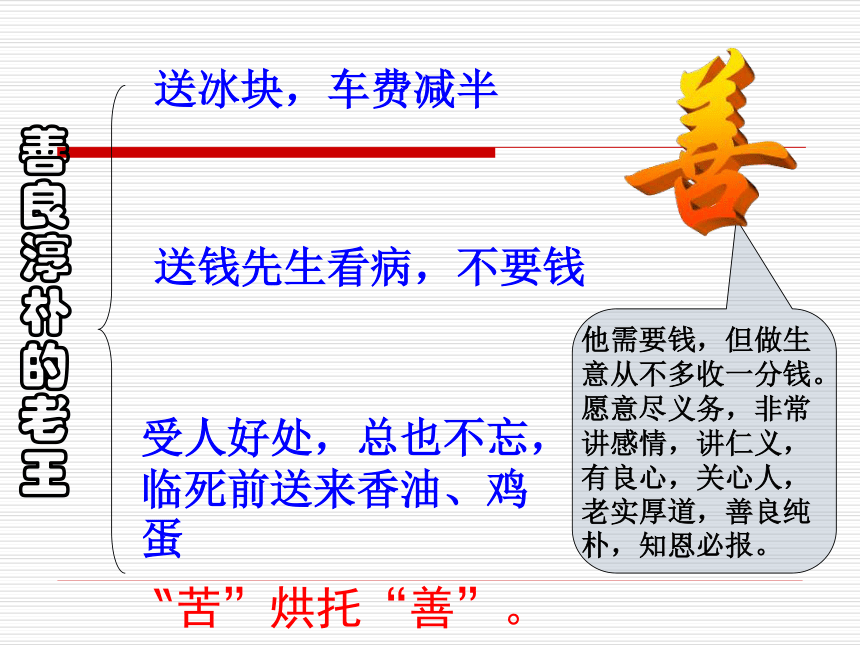

请你带着问题,阅读课文,走进老王的心灵。走近老王苦善老王仅靠一辆破旧的三轮车单干勉强谋生,生理的缺陷对他偷蹬三轮车谋生无疑是雪上加霜,困难重重,老王收入低,居住条件差,老王的生活“苦”。苦穷苦卑微、凄凉艰难1.靠一辆破旧的三轮车活命。

2.“文革”期间载客的三轮车被取缔,他的生计就更加窘迫,只能凑合着打发日子。

3.打了一辈子光棍,孤苦伶仃。

4.眼睛不好,瞎了一只眼。

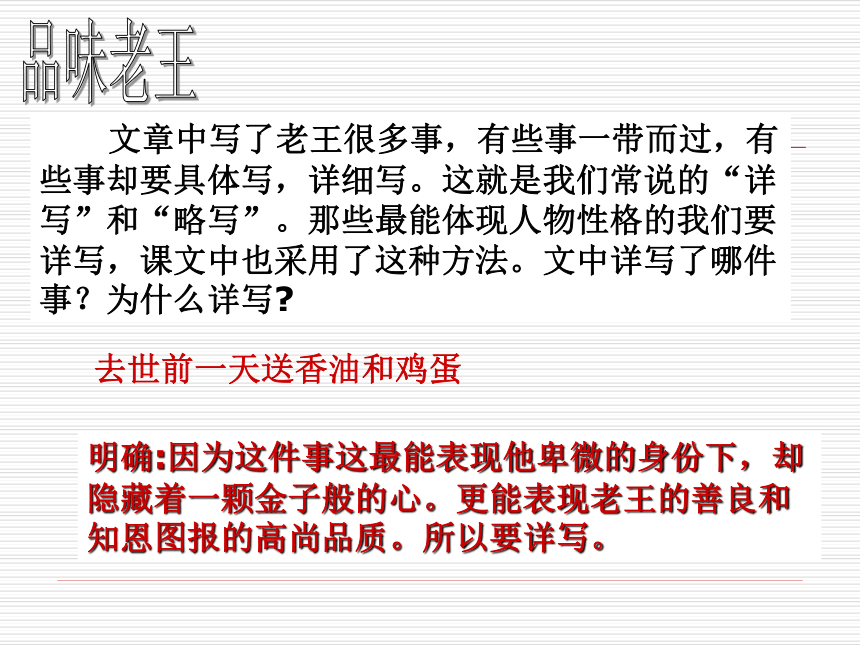

5.住在荒僻的小胡同,塌败的小屋。他需要钱,但做生意从不多收一分钱。愿意尽义务,非常讲感情,讲仁义,有良心,关心人,老实厚道,善良纯朴,知恩必报。送冰块,车费减半送钱先生看病,不要钱受人好处,总也不忘,临死前送来香油、鸡蛋善良淳朴的老王善“苦”烘托“善”。小结: 老王,老实厚道,知恩图报,心地善良,在自己非常痛苦的情况下,还惦记着别人,关心着别人,卑微的身份下隐藏着一颗金子般的心,他虽平凡却不平庸,虽生活艰难,却品格高尚。他值得我们赞颂. 文章中写了老王很多事,有些事一带而过,有些事却要具体写,详细写。这就是我们常说的“详写”和“略写”。那些最能体现人物性格的我们要详写,课文中也采用了这种方法。文中详写了哪件事?为什么详写?去世前一天送香油和鸡蛋品味老王明确:因为这件事这最能表现他卑微的身份下,却隐藏着一颗金子般的心。更能表现老王的善良和知恩图报的高尚品质。所以要详写。 小结:在这两个人物交往的过程中,有许多感人的情节,其中写得最详细、最感人又最能引起我们思考的是老王临死前一天给我送鸡蛋和香油,还有我对老王的怀念。大家可以看到,作者对老王这一人物形象的呈现是由粗线条的叙述到细腻的描摹,这是一个由表及里、由浅到深的过程。作者能够这样逐渐深入地表现人物,是因为她与老王的交往日益加深,由此可知--------温馨提示:写记叙类的文章要有线索意识.这篇文章的线索是——我与老王之间的交往思考:作者(包括作者的家人)对老王的友好表现在哪里?体现出作者怎样的品质?1.照顾老王的生意,坐他车;

2.老王再客气,也付给他应得的报酬;

3.老王送来香油鸡蛋,不能让他白送,也给了钱;

4.关心老王的生计:三轮车改装后,生意不好做,关切询问他是否能维持生活。

5.她的女儿也如她一样善良,送老王大瓶鱼肝油,治好他的夜盲症。善关 爱

(人道主义精神)极富爱心同情、关心、尊重 1966年,“文化大革命”爆发,钱钟书、杨绛均被“揪出”,被认为是“资产阶级学术权威”、“反动学术权威”,打入了“牛鬼蛇神”的阵营。有人写大字报诬陷钱钟书轻蔑领袖著作,钱钟书夫妇用事实澄清了诬陷。1969年11月,钱钟书作为“先遣队”去河南的“五七干校”接受劳动锻炼,1970年7月,杨绛也来干校,1970年6月,钱钟书夫妇的女婿德一因“五一六”案被迫含冤自杀。1972年3月,钱钟书夫妇由干校回家,遭到了住在他们家的“革命男女”的毒打、迫害,三人被迫离家逃走,在外过了三年的流亡生活,1977年2月才搬入三里河新居。“文化大革命”期间,杨绛一家人受尽了屈辱和蹂躏。背景“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍” 愧怍:惭愧,心里不安。老王是这样一个临近死亡的苦人儿,直着脚,给作者送香油鸡蛋,对于一个生活艰苦的贫困者来说,这是弥足珍贵的。然而当时的“我”却毫无感觉,没有请他坐坐喝口茶水,没有及时向他表达谢意,没有领受他情意,为老王做得太少,心中的悲伤难以抹去,几年下来,才深悟到自己的麻木,对社会底层的劳动者采取了居高临下的态度,没有与他平等相待,为自己做的还不够感到愧怍。那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。一个社会总有不幸者和幸运者,幸运者有责任关爱不幸者,帮助改善他们的处境。但作者回想,对老王的关爱不够,所以感到有些“愧怍”。可以说“侮辱”是作者自责和反省的体现。

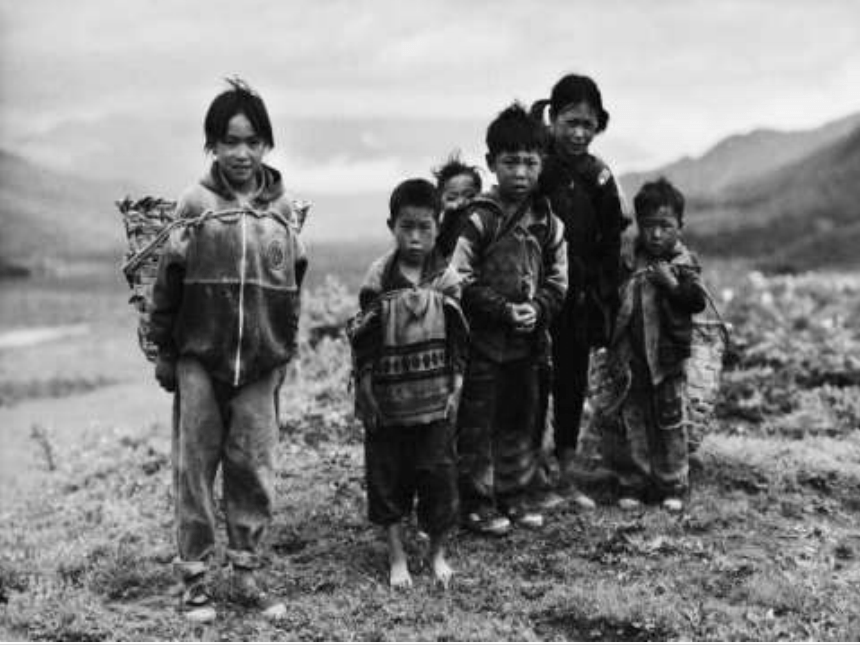

虽然作者也正遭受着不幸,但毕竟还有些钱,身边还有亲人和朋友,于是作者认为自己是一个‘幸运的人’,而老王则是一个孤苦伶仃、心地善良的‘不幸者’。人,生来本是平等的,但彼此境遇的不同,包括天赋条件,成长条件,生理条件,造成了‘幸运’与‘不幸’之别。一个社会总有幸运者和不幸者,作为幸运者只有关爱不幸者的责任,没有歧视不幸者的理由。作者杨绛就是一个有强烈责任心的作家,她一生创作了许多同情和关爱不幸的弱者的作品。 老王是社会众多平凡人物的一个代表,正是这样的一个平凡的穷苦人,却有一颗金子般善良的心。老王走了,像老王一样善良的人还有很多很多关注“老王"我们周围的“老王” 角落里的哭泣向往?茫然?…… 王致中,17岁,?在贵州以背煤为生。一筐煤40公斤,从煤坑向上爬100米,然后再走1000米山路,挣1元人民币。 《生活的旋律》我们的生活被太多假象所蒙骗,以至于缺少了真爱与关怀,在大多数人的眼里,街边的乞讨,都是有组织的集团操纵,为此人们忽略了真正需要帮助的人群。 或许这个也需要我们思考些什么。冷暖相依相依为命不一样的童年 同在一片蓝天下,她们的孩子长大后又是一种怎样的景象。

……

午餐时刻我们的课桌,我们的床······赠 言心存善良仁厚之意;胸怀平等博爱之念。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读