2018年高考语文之高频考点解密30+人物传记

文档属性

| 名称 | 2018年高考语文之高频考点解密30+人物传记 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 376.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-26 12:59:47 | ||

图片预览

文档简介

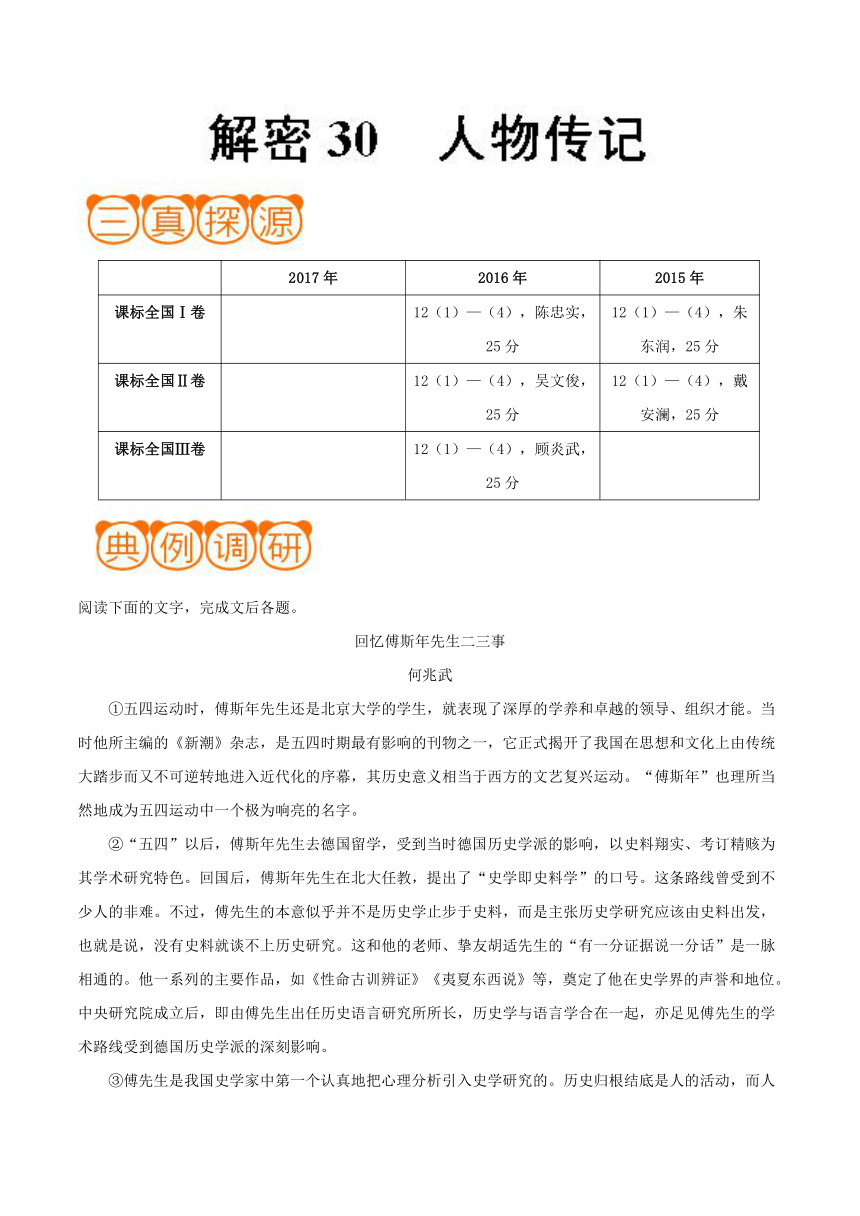

2017年

2016年

2015年

课标全国Ⅰ卷

12(1)—(4),陈忠实,25分

12(1)—(4),朱东润,25分

课标全国Ⅱ卷

12(1)—(4),吴文俊,25分

12(1)—(4),戴安澜,25分

课标全国Ⅲ卷

12(1)—(4),顾炎武,25分

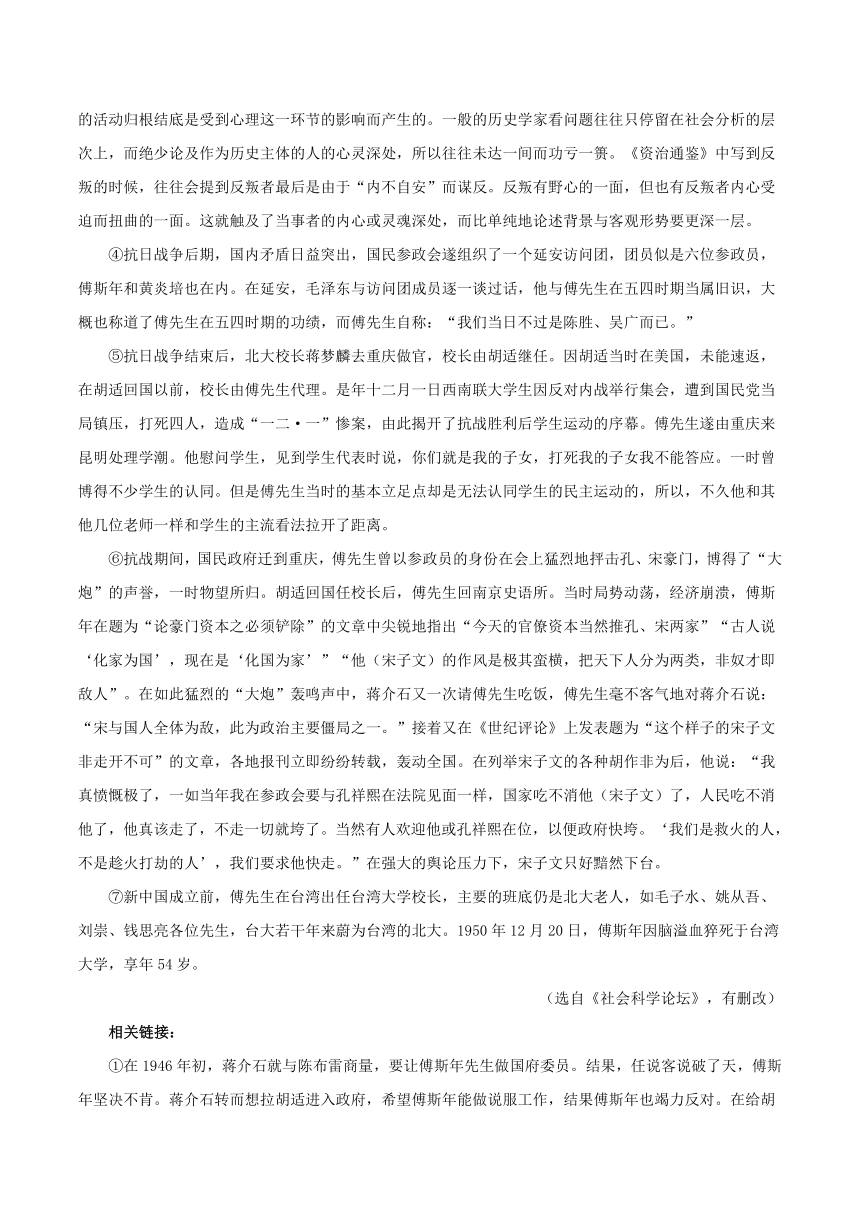

阅读下面的文字,完成文后各题。

回忆傅斯年先生二三事

何兆武

①五四运动时,傅斯年先生还是北京大学的学生,就表现了深厚的学养和卓越的领导、组织才能。当时他所主编的《新潮》杂志,是五四时期最有影响的刊物之一,它正式揭开了我国在思想和文化上由传统大踏步而又不可逆转地进入近代化的序幕,其历史意义相当于西方的文艺复兴运动。“傅斯年”也理所当然地成为五四运动中一个极为响亮的名字。

②“五四”以后,傅斯年先生去德国留学,受到当时德国历史学派的影响,以史料翔实、考订精赅为其学术研究特色。回国后,傅斯年先生在北大任教,提出了“史学即史料学”的口号。这条路线曾受到不少人的非难。不过,傅先生的本意似乎并不是历史学止步于史料,而是主张历史学研究应该由史料出发,也就是说,没有史料就谈不上历史研究。这和他的老师、挚友胡适先生的“有一分证据说一分话”是一脉相通的。他一系列的主要作品,如《性命古训辨证》《夷夏东西说》等,奠定了他在史学界的声誉和地位。中央研究院成立后,即由傅先生出任历史语言研究所所长,历史学与语言学合在一起,亦足见傅先生的学术路线受到德国历史学派的深刻影响。

③傅先生是我国史学家中第一个认真地把心理分析引入史学研究的。历史归根结底是人的活动,而人的活动归根结底是受到心理这一环节的影响而产生的。一般的历史学家看问题往往只停留在社会分析的层次上,而绝少论及作为历史主体的人的心灵深处,所以往往未达一间而功亏一篑。《资治通鉴》中写到反叛的时候,往往会提到反叛者最后是由于“内不自安”而谋反。反叛有野心的一面,但也有反叛者内心受迫而扭曲的一面。这就触及了当事者的内心或灵魂深处,而比单纯地论述背景与客观形势要更深一层。

④抗日战争后期,国内矛盾日益突出,国民参政会遂组织了一个延安访问团,团员似是六位参政员,傅斯年和黄炎培也在内。在延安,毛泽东与访问团成员逐一谈过话,他与傅先生在五四时期当属旧识,大概也称道了傅先生在五四时期的功绩,而傅先生自称:“我们当日不过是陈胜、吴广而已。”

⑤抗日战争结束后,北大校长蒋梦麟去重庆做官,校长由胡适继任。因胡适当时在美国,未能速返,在胡适回国以前,校长由傅先生代理。是年十二月一日西南联大学生因反对内战举行集会,遭到国民党当局镇压,打死四人,造成“一二·一”惨案,由此揭开了抗战胜利后学生运动的序幕。傅先生遂由重庆来昆明处理学潮。他慰问学生,见到学生代表时说,你们就是我的子女,打死我的子女我不能答应。一时曾博得不少学生的认同。但是傅先生当时的基本立足点却是无法认同学生的民主运动的,所以,不久他和其他几位老师一样和学生的主流看法拉开了距离。

⑥抗战期间,国民政府迁到重庆,傅先生曾以参政员的身份在会上猛烈地抨击孔、宋豪门,博得了“大炮”的声誉,一时物望所归。胡适回国任校长后,傅先生回南京史语所。当时局势动荡,经济崩溃,傅斯年在题为“论豪门资本之必须铲除”的文章中尖锐地指出“今天的官僚资本当然推孔、宋两家”“古人说‘化家为国’,现在是‘化国为家’”“他(宋子文)的作风是极其蛮横,把天下人分为两类,非奴才即敌人”。在如此猛烈的“大炮”轰鸣声中,蒋介石又一次请傅先生吃饭,傅先生毫不客气地对蒋介石说:“宋与国人全体为敌,此为政治主要僵局之一。”接着又在《世纪评论》上发表题为“这个样子的宋子文非走开不可”的文章,各地报刊立即纷纷转载,轰动全国。在列举宋子文的各种胡作非为后,他说:“我真愤慨极了,一如当年我在参政会要与孔祥熙在法院见面一样,国家吃不消他(宋子文)了,人民吃不消他了,他真该走了,不走一切就垮了。当然有人欢迎他或孔祥熙在位,以便政府快垮。‘我们是救火的人,不是趁火打劫的人’,我们要求他快走。”在强大的舆论压力下,宋子文只好黯然下台。

⑦新中国成立前,傅先生在台湾出任台湾大学校长,主要的班底仍是北大老人,如毛子水、姚从吾、刘崇、钱思亮各位先生,台大若干年来蔚为台湾的北大。1950年12月20日,傅斯年因脑溢血猝死于台湾大学,享年54岁。

(选自《社会科学论坛》,有删改)

相关链接:

①在1946年初,蒋介石就与陈布雷商量,要让傅斯年先生做国府委员。结果,任说客说破了天,傅斯年坚决不肯。蒋介石转而想拉胡适进入政府,希望傅斯年能做说服工作,结果傅斯年也竭力反对。在给胡适的信中,傅斯年说:“一入政府,没人再听我们一句话。”他劝胡适要保持名节,其中有一句话极有分量:“借重先生,全为大粪堆上插一朵花。”

(摘自百度百科)

②傅斯年教育思想的核心一是维护学术自由,二是大学工作必须以学术为中心。1949年国民党败退台湾后,国民党政府下令实行联保制度,一人因政治思想“不纯正”被判罪,其他人要连坐,傅斯年愤慨地对国民党当局声明,台大师生由他一人担保,发生问题,他负全部责任,从而迫使这个反动制度在台大无法推行。

(选自翟羽佳《自由和强权的较量——独立人格第一人傅斯年》)

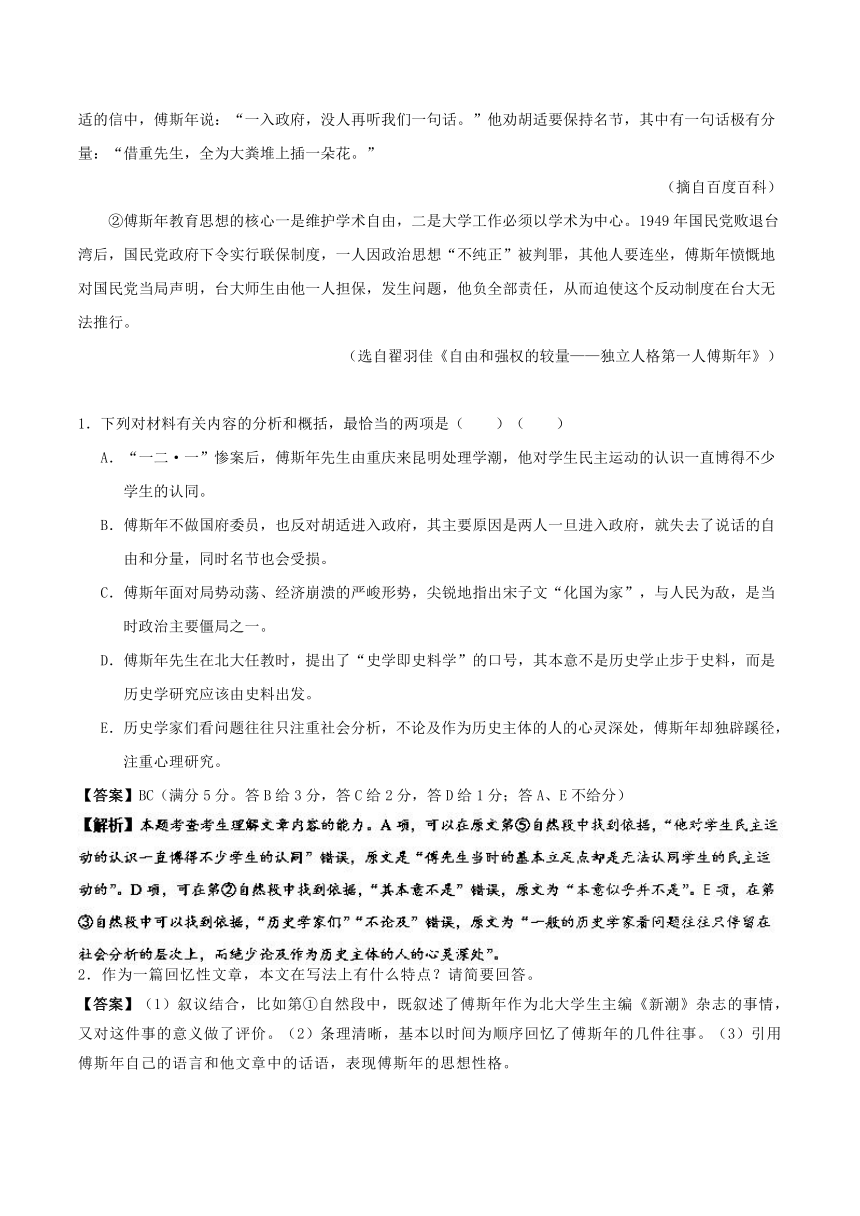

1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )

A.“一二·一”惨案后,傅斯年先生由重庆来昆明处理学潮,他对学生民主运动的认识一直博得不少学生的认同。

B.傅斯年不做国府委员,也反对胡适进入政府,其主要原因是两人一旦进入政府,就失去了说话的自由和分量,同时名节也会受损。

C.傅斯年面对局势动荡、经济崩溃的严峻形势,尖锐地指出宋子文“化国为家”,与人民为敌,是当时政治主要僵局之一。

D.傅斯年先生在北大任教时,提出了“史学即史料学”的口号,其本意不是历史学止步于史料,而是历史学研究应该由史料出发。

E.历史学家们看问题往往只注重社会分析,不论及作为历史主体的人的心灵深处,傅斯年却独辟蹊径,注重心理研究。

【答案】BC(满分5分。答B给3分,答C给2分,答D给1分;答A、E不给分)

2.作为一篇回忆性文章,本文在写法上有什么特点?请简要回答。

【答案】(1)叙议结合,比如第①自然段中,既叙述了傅斯年作为北大学生主编《新潮》杂志的事情,又对这件事的意义做了评价。(2)条理清晰,基本以时间为顺序回忆了傅斯年的几件往事。(3)引用傅斯年自己的语言和他文章中的话语,表现傅斯年的思想性格。

【解析】本题考查考生分析文本的文体基本特征和主要表现手法的能力。文本的主要表现手法涵盖的范围较广,既有表达方式方面的,也有结构技巧方面的,还有修辞手法方面的。就本文而言,文中多处将记叙与议论结合在一起,如第①自然段中对傅斯年先生主编《新潮》杂志这一事情的介绍、第②自然段中对傅斯年先生提出“史学即史料学”口号的论述等;从叙述事情的先后顺序来看,本文是以时间为序进行叙述的;从修辞手法的角度来看,文章引用了傅斯年先生的语言和他文章中的话语,使文章更具有真实性,突出了他的性格特征。

误区警示

1.不能系统掌握文本的主要表达技巧。文本的表达技巧主要包括表达方式、表现手法、修辞手法等。有些考生在复习时没有系统掌握表达技巧,只知道一鳞半爪,于是在做题时就把自己能想到的表达技巧写下来组织成答案,也不管正确与否。如上题,有些考生在答题时就将说明和议论混为一谈,或把倒叙与顺叙弄混,导致作答错误。

2.不能和原文很好对照。有些考生虽然能够明确运用了哪种表达技巧,但并不了解各个表达技巧的典型特征,在做题时不能很好地和原文进行对照,导致所写的答案与文本写作特点不相符。

3.答题时不能运用术语。有些考生不能准确运用术语,答题不规范,以致丢分。如上题,有些考生只按自己的方式作答,不能很好地运用术语,从而使答案显得不够简洁,不能直击要点。

技法点拨

1.掌握文本的主要表达技巧。①表达方式包括记叙、说明、议论、描写、抒情。记叙是对人物的经历、事件的发展变化过程以及场景、空间的转换进行叙说和交代。说明是用简明扼要的文字把事物的性质、特征、成因、功用等解说清楚。议论是作者对某个议论对象发表见解,表明自己的观点和态度。描写是用生动形象的语言把人物的神态、动作或景物的状态等描绘出来。抒情是直接或间接地抒发内心的感情,具有主观性、个性化和诗意化的特征。?

②表现手法包括衬托、虚实、抑扬等。衬托可以突出所描写事物的特点,突出作者的某种感情,深化文章的主题。虚实结合可以突出事物的本质特征,从而更鲜明地刻画人物的性格或凸显事物、景物的特点,更集中地揭示题旨。抑扬结合有先抑后扬和先扬后抑两种,它可使文章有波澜,突出喜欢、赞美或批评、讽刺的感情。

③修辞手法包括比喻、拟人、排比、反问等。比喻可以化抽象为具体,化平淡为生动。拟人可使事物更形象,使表意更丰富。排比可使内容集中,增强气势。反问可以加强语气,增强说服力。

2.结合文本内容规范答题。组织答案时只给出文体特征和主要表现手法是远远不够的,还要结合原文内容分析。如上题,只答出“叙议结合”不能得全分,还要举例说明文中哪些内容体现了这一技巧。

3.傅斯年先生在史学上的贡献有哪些?请结合材料加以分析概括。

【答案】(1)他提出了“史学即史料学”的口号,主张历史学研究应该由史料出发,没有史料就谈不上历史研究。(2)他写出了一系列作品,如《性命古训辨证》《夷夏东西说》等,它们奠定了他在史学界的声誉和地位。(3)他是我国史学家中第一个把心理分析引入史学研究的,比单纯地论述背景与客观形势要更深一层。

4.傅斯年先生是著名学者,有其独特的人格魅力。请结合材料分析其人格魅力表现在哪些方面。

【答案】示例 (1)学养深厚,有很强的领导、组织才能,主编的《新潮》杂志影响深远。(2)为人谦虚,称自己是陈胜、吴广。(3)爱护学生,视学生为子女。(4)有胆魄,猛烈抨击孔、宋豪门,为台大师生担保。(5)保持名节,不肯从政,拒绝做国府委员。(6)维护学术自由,重视学术研究。

【解析】本题是一道探究题,考查考生从不同的角度和层面发掘文本所反映的人生价值和时代精神的能力。所谓“人格魅力”其实就是指人物所具有的优秀品质。解答本题时,要先找到关于傅斯年先生的具体事例,然后对这些事例加以分析,看体现了傅斯年先生的什么品质。据文本内容来看,主要写了傅斯年先生主编《新潮》杂志,与毛泽东交谈称自己是陈胜、吴广,写文章抨击孔祥熙、宋子文,“相关链接”中蒋介石想让傅斯年先生做国府委员遭其拒绝,傅斯年先生维护学术自由等事例。

误区警示

1.脱离文本,要点不当。解答有关人物形象的探究题,一定要结合文本中人物所做的事情。但有的考生脱离文本人物形象,将自己识记的人物形象特点,生硬地套在文本人物身上,概括出了原文中没有的人物形象特征,造成要点不当。

2.用词不当,概括不准。有的考生用词不当,不能很好地概括出人物形象的特征。如上题,有些考生将傅斯年先生拒绝蒋介石的行为概括为“讲究斗争策略”,很明显就不恰当。

3.生拉硬扯,人事不符。概括人物形象时,要注意将文本中的人及其所做的事相对应。如果将此事与彼特征拉在一起,导致两者完全不能相配,就会丢分。如上题,有些考生在分析时,将傅斯年先生写文章抨击孔、宋豪门的事概括成了“保持名节”,就使得人与事不相搭配。

4.要点不全,挂一漏万。作品中的人物形象是丰富的,其特征往往是多方面的,但有的考生在概括时,常常只给出其中的一两点,而漏掉了其他特征,导致答题不全面。如上题,考生如果只写出了“有很强的领导、组织才能”和“保持名节”两点,就不能拿满分。

技法点拨

人物形象由外在形象和内在特征两部分组成。外在形象包括人物的外貌特点、身份、地位等,内在特征包括人物的性格、精神品质、能力等。解答探究人物形象类试题,考生可从以下方面切入:

1.扣住事例,要点要全。概括人物形象要紧紧抓住事件,尤其是每个事件中的核心细节,如人物的具体言行等。当然对文中细节不能孤立地分析,而应着眼全篇、前后观照,结合整个作品的大背景和具体的情境来分析,这样才能准确把握人物形象,避免概括的要点不全面。

2.字斟句酌,慎重用词。概括人物形象时要字斟句酌,认真推敲。一是要正确理解词语的内涵与外延,注意近义词的细微差别;二是要正确把握词语的感彩,注意作品中体现的对人物的褒贬态度。

3.择对要点,准确答题。分析时要参考人物的身份、地位及其所处的环境,防止任意拔高或贬损,要注意文本中描写这个人物言行的语句、作品中其他人物对该人物的评价性语句以及作者对该人物的评价性语句。如上题,傅斯年先生“维护学术自由”的形象特征就是从“相关链接”中的评价性语句概括得来的。

一、阅读下面的文字,完成后面的题目。

朱自清:生不逢时的完美人格

朱自清的一生,如同一根紧绷的弦,从未松懈;又如同上紧的发条,无比精准。他的一生,极其认真。

朱自清写作时,往往要先细心斟酌后才会动笔,往往写完无须修改。但因为注重质量,他每天最多写500字。所以,他的清贫一部分原因是写得太慢。《荷塘月色》中提到了蝉鸣,有人写信给朱自清,说蝉夜晚是不叫的,朱自清写信向昆虫学家请教,后来又两次亲耳听到月夜的蝉声,他才相信自己没有写错。为此,朱自清专门写了一篇文章。

他不断地学习,以求自我完善,大量阅读各种书籍,虚心向语言学家王力,诗词专家黄节、俞平伯等人请教。平时,他也坚持用中、英、日三种文字书写日记,以此来巩固和提高自己的外语水平。

在教学上,朱自清也是极其认真。比如,他开设的选修课“文辞研究”只有王瑶一个学生。尽管这样,朱自清仍然如平常一样地讲授、考试。在工作上,朱自清做事原则性很强。他在辞去图书馆馆长职务准备办理移交时,特地将一个不称职的馆员辞退。朱自清说:“我不能把确实无法胜任图书馆工作的人留给继任的图书馆馆长,让我充好人而继任馆长当恶人。”朱自清在清华中文系执教23年,担任系主任16年,开了16门课,是对清华中文系学风影响最深的人。如今,清华园里的“荷塘月色”和“自清”亭,为这个以理工科见长的知名学府增添了一抹人文色彩。

人,应该怎么样度过这一生?1916年,刚刚成年的北京大学预科学生朱自华在思索这个问题。1916年,第一次世界大战处于关键阶段,战事正隆。当时的中国,因为袁世凯去世,进入了军阀割据混战时期。这样的时代,称之为乱世并不过分。在父亲的勉力张罗下,朱自华举办了一场体面的婚礼。妻子武钟谦是名医之女,温柔贤惠,善于持家。作为结婚礼物,父亲为他置办了一件紫貂皮大衣——《背影》里的紫毛大衣就是。然而,在大学期间,为了买一本《韦伯斯特大字典》,他将这件紫貂皮大衣当掉了。

为了明志,朱自华改名“朱自清”,以勉励自己在困境中保持清白,不同流合污。朱自清顺便把表字也一并解决了,他以“佩弦”为字,时刻警策自己。为了达到自清的目的,便于自我反省,朱自清每天都写日记。但后人从他的日记里,感受最深的却是清贫。他的日记,几乎就是一部民国知识分子贫困史。朱自清从1924年7月28日开始记日记。翻开日记第一页,就是两条借贷记录:1924年7月29日,晚与房东借米四升。旧历年关亦有相似情形:30日,午后向张益三借五元,甚忸怩!

“七七事变”后,朱自清先后在长沙临时大学和昆明西南联大任教。昆明时期,物价奇高,他不得不开源节流。吃,靠和青年助教合住一室搭伙、包饭,或到朋友家蹭饭,因饭菜粗硬、食无规律,胃病长期不愈,日记中常常看到胃病发作的文字。穿,则常年不添新衣,一度经常披件赶马人的蓝毡“一口钟”到昆明城里授课,成为联大一景。至于开源,则是拼命写文章,做兼职。因为经常借不到钱,朱自清不得不和当铺打交道。在1942到1943年间,他隔三岔五地跑寄卖行,先后拿去寄售的物件有:网球拍、字典、灯泡、行军床、被单、橡皮管、墨盒、皮外衣、窗帘。为此,朱自清没少受奸商的气。

1945年夏天,抗战临近胜利,据友人回忆,47岁的朱自清已经衰老得令老友感到吃惊。

当时,法币急速贬值,到1948年的时候,买一包纸烟都要几万块钱。朱自清每月的薪水仅够买3袋面粉。国民党政府为了平息高级知识分子的怨气,向他们派发一种配购证,可用很便宜的价格买到“美国支援的面粉”。清华大学学生吴晗和其他人为了揭穿国民党政府的阴谋,抗议美国政府的侮辱,发表一个公开声明,号召大家拒绝购买美援平价面粉,一致退还购物证。

声明写好了,要征集签名。朱自清第一个在声明上签了字,并愤然地说:“宁可贫病而死,也不接受这种侮辱性的施舍!”1948年8月,朱自清的体重仅有38.8公斤。1948年8月12日,弥留之际的朱自清对第二任妻子陈竹隐断断续续地说:“我……已拒绝美援,不要去买配售的美国面粉……”这成了他的遗言。

朱自清去世时,钱包里仅有6万元,这点儿钱在当时连一个包子都买不到……

一代散文大师,匆匆而去,背影长留。朱自清去世后,清华园第一次为一位老师去世降半旗志哀。友人是这么评价他的——“纯粹的君子”(沈从文)、“最完整的人格”(李广田)、“完美的人格”(叶圣陶)。

相关链接:

《声明》原文:“为反对美国政府的扶日政策,为抗议上海美国总领事卡宝德和美国驻华大使司徒雷登对中国人民的诬蔑和侮辱,为表示中国人民的尊严和气节,我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资,无论购买的或给予的。下列同仁同意拒绝购买美援平价面粉,一致退还购物证,特此声明。三十七年六月十七日。”

1.下列对材料的理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.朱自清写作时,先斟酌后动笔,注重质量,他每天最多写500字;为“蝉鸣”的细节,写信向昆虫学家请教,又两次亲自验证,还就此专门写了文章。

B.朱自清不断地学习,以求自我完善,大量阅读各种书籍,虚心向语言学家王力,诗词专家黄节、俞平伯等人请教,坚持用三种文字书写日记,以此来巩固和提高自己的外语水平。

C.朱自清教学认真,做事原则性强。他的选修课只有王瑶一个学生,却照常讲课、考试;在辞去图书馆馆长职务准备办理移交时,将不称职的图书馆职员辞退。

D.文中引用传主自己的话“做事有原则,做人有气节”,还引用了沈从文、叶圣陶等名人对传主的评价,这些引用增强了传记的真实性、权威性和感染力,直接突出传主的不凡形象及其高尚的人格与气节。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )

A.“如同一根紧绷的弦,从未松懈;又如同上紧的发条,无比精准”,表现了朱自清一生认真的一面,也表现了他生活中机械刻板的一面。

B.朱自清在清华中文系执教23年,担任系主任16年,开了16门课,他是对清华中文系学风影响最深的人,至今仍为这所以理工科见长的知名大学增添了一抹人文色彩。

C.47岁的朱自清已经衰老得令老友感到吃惊,友人对其外貌的回忆,从一个侧面烘托出朱自清备尝艰辛、极其贫困的生活。

D.朱自清经常披件赶马人的蓝毡“一口钟”到昆明城里授课,一方面说明他为生活所迫而不得不在穿着上“节流”,一方面说明他乐观豁达。

E.朱自清退回配购证,弥留之际留下遗言,拒绝美国的救济粮,没有向贫困低头,也没有向权势低头,可见其“贫贱不移,威武不屈”的节操。

3.文章题目是“朱自清:生不逢时的完美人格”,可以说朱先生的人格因“生不逢时”而显得更加完美。请结合文本的具体事例谈谈你对这句话的理解。

二、阅读下面的文字,完成后面的题目。

鲍勃·迪伦一直是个谜

鲍勃·迪伦的原名是罗伯特·艾伦·齐默曼,他在大学开始唱民歌时改名鲍勃·迪伦。他取这个名字是因为模仿美国电视节目中的西部英雄马特·狄龙。他的民谣生涯是从考上明尼苏达大学开始的。鲍勃和当时不少的年轻人一样,厌倦枯燥无味的大学生活,他常出入酒吧,试图从音乐中找到自己。当时的摇滚乐还没有成型,不少年轻人都嫌弃“三件套”式的音乐,于是鲍勃把手里的电吉他换成了一把钢丝弦的吉布森民谣吉他,随着时间的沉淀,迪伦慢慢摸索建立起属于自己的风格。

1961年1月,他寄住在别的民谣歌手家,他和别人组队去看望住院的偶像伍迪·格斯里。后来他的偶像成了他的贵人。在签约CBS唱片公司后,迪伦崭露头角。1962年,迪伦在自己的第一张同名专辑的封面上略带羞涩地望着镜头,任由别人把自己打造成一个年轻的民谣偶像。

1963年和1964年的演出使得他的名声到达了无以复加的地步。他也渐渐地从伍迪·格斯里的影响中走出,成为独一无二的民谣国王。1963年的一场演出中,迪伦念了一首自己写作的献给伍迪·格斯里的长诗,这既是致敬,也是告别。在这一阶段里,鲍勃·迪伦的主要创作方向是抗议民谣,这个时代的迪伦是最为人熟悉的,似乎全世界的乐迷都愿意他沿着这个模式永远走下去。

1965年初,受到披头士等英国摇滚乐队的影响,迪伦用时髦的西装和尖头皮鞋代替了皱巴巴的牛仔裤和工装服,在接受采访时也越来越“没正型”。在电视访谈节目中谈及准备制作的新电影时,他回答说那将是一部牛仔恐怖片,当问及是否在片中扮演牛仔时,他回答说:“不,我扮演我妈妈。”

这种离经叛道的行为让迪伦在1965年的新港民谣音乐节上遭受了来自歌迷的敌对情绪。在演出前一天,迪伦突然擅自决定挑战民谣音乐节的惯例,决定要带一支完全电声化的乐队上场。当场的情况乱成一团,抗议歌手和歌迷认为他“背叛”了民谣,迪伦尊崇的民谣领袖皮特·西格尔甚至愤怒地用斧头把扩音器的电缆斩断。他和乐队只演了三首歌就在嘘声中匆忙下台。在此之后的很长一段时间里,歌迷们都难以忘记迪伦的离经叛道,为他取了个“犹大”的绰号。

后来的一场车祸让迪伦开始远离聚光灯的中心,而他的音乐风格也再一次地发生了改变,歌词也不再犀利地直指社会现象。关于车祸后自己的转变,迪伦曾说:“我不知道别人的幻想是什么,但是我幻想能够朝九晚五地工作,在绿树成荫的地方有一所带白色栅栏的房子,庭园里盛开着粉红色的玫瑰。那会很好。那就是我最深邃的梦想。”

从上世纪60年代中期,一些主流评论开始推崇迪伦文学方面的造诣,有批评家称他为现代美国继卡尔·桑德堡、罗伯特·弗罗斯特之后最伟大的诗人;1976年美国总统卡特在竞选活动中引用迪伦的诗句并称其为“伟大的美国诗人”;1990年,法兰西文学院向迪伦颁发“文学艺术杰出成就奖”。外界的各种褒奖没有使迪伦沦陷,他对自己的评价调侃而中肯:“无论我到哪里,我都是一个60年代的游吟诗人,一个摇滚民谣的遗迹,一个从逝去时代过来的词语匠人,一个从无人知晓的地方来的虚构的国家首脑。我处在被文化遗忘的无底深渊之中。”

(有删改)

相关链接:

①鲍勃·迪伦,美国摇滚、民谣艺术家,诗人,2016年获诺贝尔文学奖。

②鲍勃·迪伦创作的歌词,实际上都是最直白、最简单的诗歌,这种简单直白的诗歌形式,非常朴素,带有民间色彩。

(《专访作家肖复兴:谈鲍勃·迪伦——文字会骗人,音乐不会》)

1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.上个世纪六十年代初,鲍勃·迪伦在自己第一张专辑上的照片略带羞涩,很不情愿别人把自己打造成一个年轻的民谣偶像。

B.一场车祸改变了鲍勃·迪伦,他认为,自己最深的梦想是,有规律的工作时间,有优美、温馨的房子住,有这些就很好。

C.鲍勃·迪伦德才兼备,当外界褒奖他时,他很清醒,认为自己属于过去时代的诗人,不骄不躁,评价自己很中肯。

D.本文从一个青涩的民谣歌手,到不断改变的摇滚斗士,再到天生的吟游诗人,多角度展现了鲍勃·迪伦其人其事。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,正确的两项是( )( )

A.鲍勃·迪伦是从考上明尼苏达大学后开始自己的民谣生涯的,他抛弃了大学学业,出入酒吧,想从音乐中找到自己。

B.因为受到偶像伍迪·格斯里的赏识,所以鲍勃·迪伦在签约CBS唱片公司后就崭露头角,后来逐渐成为民谣领袖。

C.鲍勃·迪伦受到了披头士等英国摇滚乐队的影响,无论是着装造型,还是接受访谈时的语言,都非同寻常。

D.鲍勃·迪伦在新港民谣音乐节上,遭到歌手和歌迷的抗议,他们做出非同寻常的举动,用斧头把扩音器的电缆斩断。

E.鲍勃·迪伦的文学造诣受到一些主流评论的推崇,他的歌词被人认为是质朴的诗歌,他获诺贝尔文学奖并不令人意外。

3.鲍勃·迪伦在音乐发展方面有什么特点?请结合材料简要分析。

一

1.D

【解析】本题考查理解文意、筛选并整合文中的信息的能力。D项,“直接表现其高尚气节”理解不妥,引用名人对传主的评价应该是“侧面”表现。

2.CE

3.“生不逢时”是指他身处在战事混乱、政治动荡、物价飞涨、生活困难的不幸时代。朱自清处境困窘但毫不妥协,这更能体现他人格的完美。他身处困境,虽然生活清贫,但写作时仍然注重质量,每天最多写500字,这更能显出他的认真严谨。②他身处动荡乱世,但不愿同流合污,改名“自清”以自励,取字“佩弦”以自警,这更能显出他的洁身自好。③物价飞涨,生活艰难,但为揭露国民党政府的阴谋,抗议美国政府的侮辱,他第一个在声明上签字,这更能显出他的无畏和勇气。④奄奄一息,生命垂危之际,他仍嘱咐妻子拒绝美援,这更表现出他坚定的君子气节。

【解析】本题考查理解文中重要句子的含意的能力。解答此题,首先审题,此题可分两问回答:“生不逢时”具体怎么解释;“人格因‘生不逢时’而显得更加完美”的“完美”具体体现在哪些方面。然后通读全文,找出相关语句分析概括即可。

二

1.A

【解析】本题考查理解文意、筛选并整合文中的信息的能力。A项,“很不情愿”理解错误,原文中的表述是“任由别人”,没有不情愿的情绪。

2.CE

3.①善于模仿,坚持自我。从模仿西部英雄马特·狄龙,到慢慢摸索建立起属于自己的音乐风格。②突破自我,敢于尝试。挑战民谣音乐节的惯例,带着一支完全电声化的乐队上场。③成为“独一无二的民谣国王”,之后“背叛”民谣。经历车祸后,他的歌词也不再犀利地直指社会现象。

【解析】本题考查把握传主的个性特征的能力。鲍勃·迪伦在音乐发展方面的特色包括“模仿”“突破”“背叛”“改变”等关键词。他模仿偶像马特·狄龙;形成自己的风格之后又努力突破自我,甚至用“背叛”民谣的形式进行尝试;车祸之后风格改变,“歌词也不再犀利地直指社会现象”。

同课章节目录