第二节 能量转化的量度(第一课时)教学设计

文档属性

| 名称 | 第二节 能量转化的量度(第一课时)教学设计 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 300.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2009-10-30 08:53:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第二节 能量转化的量度(第一课时)教学设计

一、教材的地位和作用

这节课中,我们所讲的功是机械功。对于功的认识,是对前一节能量转化的深化。正确地理解功的概念,是学好功率、功的原理、机械效率和机械能等知识的基础,特别是对做功的两个必要因素,学生准确地理解、掌握它,就能够更好的去了解功的原理、机械效率等知识,并解决相关的问题。本章从功和能的角度来研究力学现象,学生对此比较陌生,功和能的概念比较抽象,因此较难理解。

二、学情分析

“功”的概念对学生来说是一个全新的知识,但通过前一节及以前的学习,学生对能量有了初步的认识,尽管学生尚未学过影响动能和势能大小的因素,但这并不影响学生根据经验判断具体物体的势能的大小。而且学生对不同事例中能量转化的多少凭自己的生活经验也能作初步的判断。但在实例中能量转化究竟应该如何量度,学生还感到比较迷茫。

三、教学任务分析

“功”概念的引入是从能量转化的角度入手,通过运动员举杠铃实例中能量转化过程的分析,指出为量度能量转化的多少需要引入功,然后通过对实例的观察、分析、对比,归纳出做功的两个必要的因素。功的计算只涉及力的方向与物体移动方向相同的情况,不涉及力和运动方向成角度的问题.但应让学生知道力跟运动方向垂直时力不做功。

“功”的概念对学生来说是一个全新的知识,教材从能量转化的角度引入主要是由于:①学生对能量有了初步的认识;②学生对不同事例中能量转化的多少凭自己的生活经验也能作初步的判断。在实例中能量转化究竟应该如何量度,学生还感到比较迷茫,故教师可以借此创设情境,激发学生的需求,让学生主动的建构知识。

四、教学目标

知识与技能

1.理解功的概念,理解做功的两个必要的因素。

2.知道功的计算公式W=FS,能运用功的计算公式进行有关的计算。

3.知道功的国际单位是焦。

过程与方法

1.通过情境中例子的分析,主动建构功的概念。

2.通过对实例、实验的观察、分析、对比,培养学生的分析概括的能力

情感、态度与价值观

1.在教学过程的各环节中,有目的地对学生实施兴趣的培养,激发学生的求知欲。

2.构建轻松和谐的课堂环境让学生感受到学习是一种乐趣。

五、教学重点和难点

重点:理解做功的两个必要因素、有关功的计算

难点:判断是否做功。

六、教学设计思想与教学流程

教学设计思想

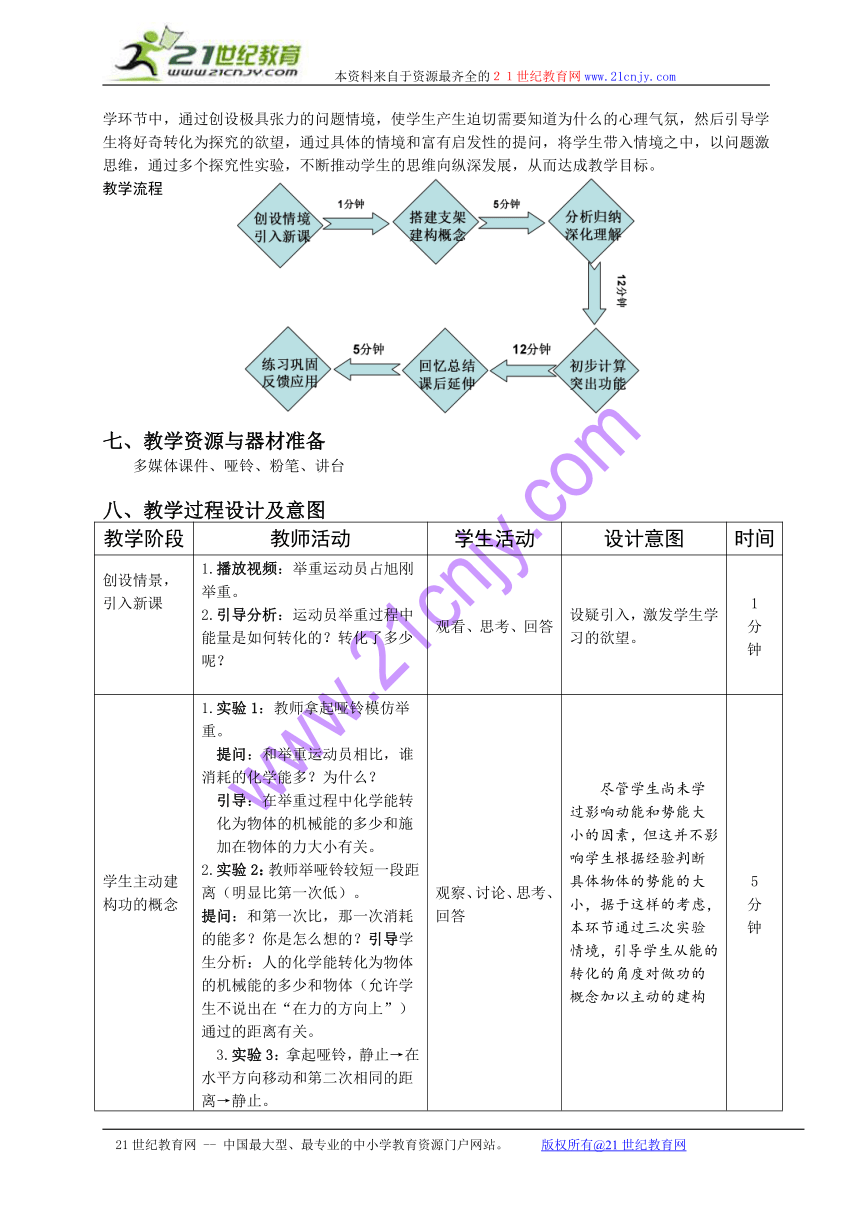

在能量转化的度量的第一课时中,始终把学生学习兴趣的激发和保持作为一条主线贯穿于各个教学环节中,通过创设极具张力的问题情境,使学生产生迫切需要知道为什么的心理气氛,然后引导学生将好奇转化为探究的欲望,通过具体的情境和富有启发性的提问,将学生带入情境之中,以问题激思维,通过多个探究性实验,不断推动学生的思维向纵深发展,从而达成教学目标。

教学流程

七、教学资源与器材准备

多媒体课件、哑铃、粉笔、讲台

八、教学过程设计及意图

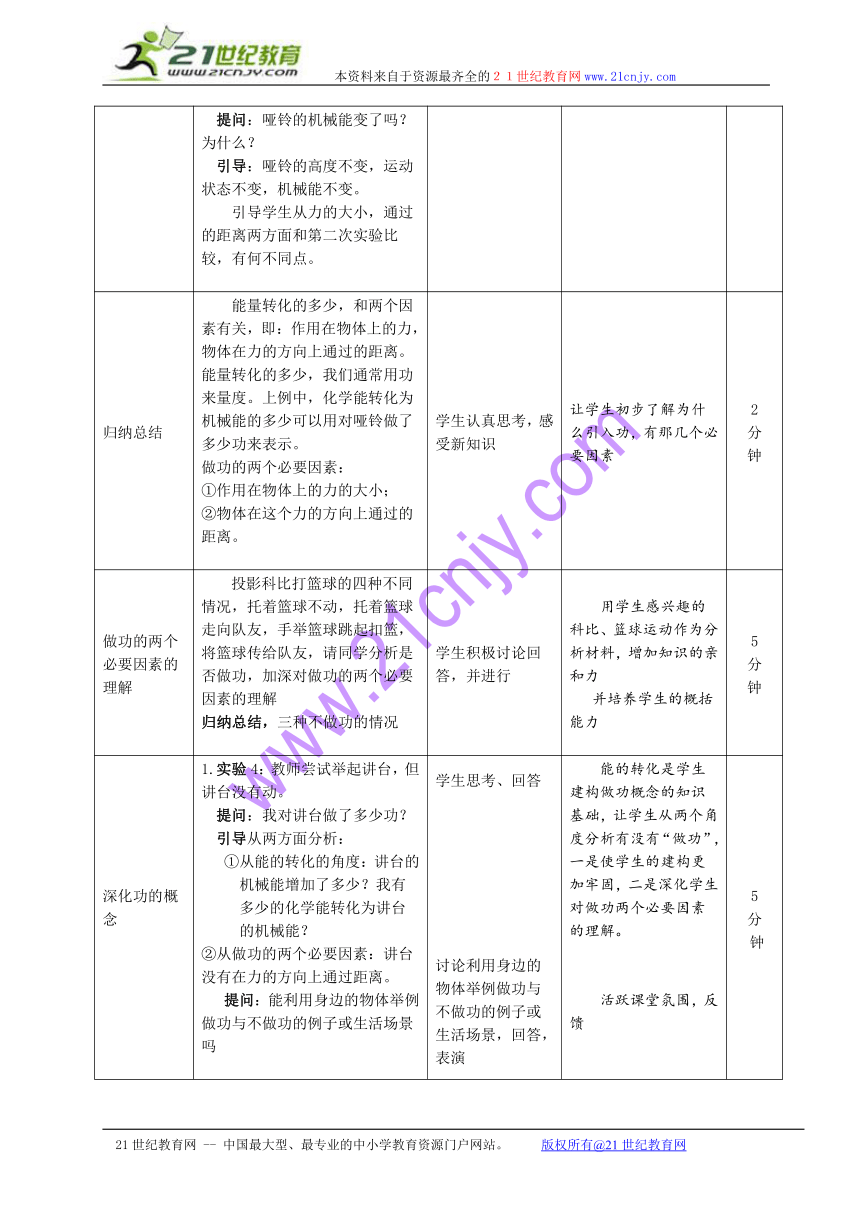

教学阶段 教师活动 学生活动 设计意图 时间

创设情景,引入新课 1.播放视频:举重运动员占旭刚举重。2.引导分析:运动员举重过程中能量是如何转化的?转化了多少呢? 观看、思考、回答 设疑引入,激发学生学习的欲望。 1分钟

学生主动建构功的概念 1.实验1:教师拿起哑铃模仿举重。提问:和举重运动员相比,谁消耗的化学能多?为什么?引导:在举重过程中化学能转化为物体的机械能的多少和施加在物体的力大小有关。2.实验2:教师举哑铃较短一段距离(明显比第一次低)。提问:和第一次比,那一次消耗的能多?你是怎么想的?引导学生分析:人的化学能转化为物体的机械能的多少和物体(允许学生不说出在“在力的方向上”)通过的距离有关。3.实验3:拿起哑铃,静止→在水平方向移动和第二次相同的距离→静止。提问:哑铃的机械能变了吗?为什么?引导:哑铃的高度不变,运动状态不变,机械能不变。引导学生从力的大小,通过的距离两方面和第二次实验比较,有何不同点。 观察、讨论、思考、回答 尽管学生尚未学过影响动能和势能大小的因素,但这并不影响学生根据经验判断具体物体的势能的大小,据于这样的考虑,本环节通过三次实验情境,引导学生从能的转化的角度对做功的概念加以主动的建构 5分钟

归纳总结 能量转化的多少,和两个因素有关,即:作用在物体上的力,物体在力的方向上通过的距离。能量转化的多少,我们通常用功来量度。上例中,化学能转化为机械能的多少可以用对哑铃做了多少功来表示。做功的两个必要因素:①作用在物体上的力的大小;②物体在这个力的方向上通过的距离。 学生认真思考,感受新知识 让学生初步了解为什么引入功,有那几个必要因素 2分钟

做功的两个必要因素的理解 投影科比打篮球的四种不同情况,托着篮球不动,托着篮球走向队友,手举篮球跳起扣篮,将篮球传给队友,请同学分析是否做功,加深对做功的两个必要因素的理解归纳总结,三种不做功的情况 学生积极讨论回答,并进行 用学生感兴趣的科比、篮球运动作为分析材料,增加知识的亲和力并培养学生的概括能力 5分钟

深化功的概念 1.实验4:教师尝试举起讲台,但讲台没有动。提问:我对讲台做了多少功?引导从两方面分析:①从能的转化的角度:讲台的机械能增加了多少?我有多少的化学能转化为讲台的机械能?②从做功的两个必要因素:讲台没有在力的方向上通过距离。提问:能利用身边的物体举例做功与不做功的例子或生活场景吗 学生思考、回答讨论利用身边的物体举例做功与不做功的例子或生活场景,回答,表演 能的转化是学生建构做功概念的知识基础,让学生从两个角度分析有没有“做功”,一是使学生的建构更加牢固,二是深化学生对做功两个必要因素的理解。活跃课堂氛围,反馈 5分钟

功的大小及计算 功有大有小,那功的大小与哪些因素有关呢?探究:设计实验分析做功的大小与那些因素有关(利用身边的物品) 学生利用身边的物品设计实验方案。 培养学生的实验设计能力,并感受计算公式的得出过程 3分钟

1.公式及单位通过上面的学习,我们知道,功的大小和两个因素有关,作用在物体上的力越大,物体在力的方向上通过的距离越大,这个力对物体所做的功越多。故科学上规定:功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。思考:这句话是不是可以简单说成“功等于力和距离的乘积”。(教师应强调力和距离的对应关系)公式:W=Fs 单位:1焦(J)=1牛(N)·米(m)说一说:按照你的理解,试举例说明怎样才算做了1焦的功? 思考、回答感受一焦耳的功为将一本科学书从地面拾起到课桌面上人克服重力所做的功 这里的思考目的是使学生关注这样表述的意义,明确公式中F与S之间的对应关系,使学生对公式的理解更加深刻。 2分钟

计算初步应用 出示例题(见教材)解:略。思考:①在过程1中,人消耗了多少能,最终转化成了哪种形式的能?②在过程2中,人又消耗了多少能,最终转化成了什么能?3.联系实际,提升能力思考:我们现在能不能计算出占旭刚消耗了多少化学能呢? 学生计算,板演注意格式思考、回答问题 学生计算的是“功”,思考的是能,通过计算后的思考使学生进一步明确功和能的关系。通过对占旭刚做了多少功,消耗了多少化学能解决了引入新课时的问题、点题作用。 8分钟

功和能的关系 物体具有做功的本领,是因为它具有能。做功的实质就是能量转化的过程,力对物体做了多少功,就有多少能量发生了转化。因此,可以用功来量度能量转化的多少,能量的单位与功的单位一样,也是焦。 学生总结思考回答 有前面的铺垫,学生对功和能的关系就较容易总结出来 2分钟

课堂小结: 一、功——能量转化的量度做功的必要因素(1)作用在物体上的力(2)物体在力的方向上通过的距离二、功的计算1、功的计算公式:功=力×距离 W=F S2、功的单位:焦耳(焦、J)1焦耳=1牛顿 米 回忆、回答 复习总结知识、加深学生的印象对知识形成完整的认识 2分钟

学生巩固练习: 练习一:判断题1.举重运动员举着杠铃不动,举力做了功.2.人提着一重物沿水平方向匀速移动一段距离,提力对重物做了功.3.苹果从树上落下,重力对苹果做了功.4.小球在光滑平面上移动一段距离,桌子的支持力对小球做了功. 思考、回答 功的两个必要因素判断 1分钟

练习二: 思考、回答 功是力的作用效果在空间上的积累,与过程无关 2分钟

练习三: 思考、回答 功与方向无关,只跟作用在物体上的力和在力的方向上移动的距离有关 2分钟

4、某足球运动员在水平方向用25牛的力,将10牛的球沿水平地面踢出,踢出后球在地面上滚了30米才停下来。在球滚动过程中,脚对球所做的功为( )A、750焦 B、300焦 C、450焦 D、0 思考、回答 注意我们描述的是哪一个力,在这个力的方向上有没有移动距离 2分钟

课外延伸: (五)播放视频,神秘的人体悬浮术 探讨:用所学的知识说明,真的可以像影片中那样,没有任何支撑就可以使人匀速抬起吗? 观看、思考 学以致用,激发学生的兴趣,认识世界是科学的。以问题结束本课,为下面的学习做一个伏笔 2分钟

(六)布置作业:略 1分钟

七、教学反思

良好的课堂教学情境能有效地促进师生之间进行知识、情感的交流,使学生能够利用原有的知识和体验去积极思考,认识新的知识,获取新的体验。在本节课中,通过运动员举重与教师举哑铃的对比情境,使学生一方面回顾旧知,人的化学能转化为物体的势能,另一方面引发了学生的思考,转化为物体的势能哪个多?如何比较?如何度量?通过饶有趣味的比多少,学生不由自主的建构了功的概念。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第二节 能量转化的量度(第一课时)教学设计

一、教材的地位和作用

这节课中,我们所讲的功是机械功。对于功的认识,是对前一节能量转化的深化。正确地理解功的概念,是学好功率、功的原理、机械效率和机械能等知识的基础,特别是对做功的两个必要因素,学生准确地理解、掌握它,就能够更好的去了解功的原理、机械效率等知识,并解决相关的问题。本章从功和能的角度来研究力学现象,学生对此比较陌生,功和能的概念比较抽象,因此较难理解。

二、学情分析

“功”的概念对学生来说是一个全新的知识,但通过前一节及以前的学习,学生对能量有了初步的认识,尽管学生尚未学过影响动能和势能大小的因素,但这并不影响学生根据经验判断具体物体的势能的大小。而且学生对不同事例中能量转化的多少凭自己的生活经验也能作初步的判断。但在实例中能量转化究竟应该如何量度,学生还感到比较迷茫。

三、教学任务分析

“功”概念的引入是从能量转化的角度入手,通过运动员举杠铃实例中能量转化过程的分析,指出为量度能量转化的多少需要引入功,然后通过对实例的观察、分析、对比,归纳出做功的两个必要的因素。功的计算只涉及力的方向与物体移动方向相同的情况,不涉及力和运动方向成角度的问题.但应让学生知道力跟运动方向垂直时力不做功。

“功”的概念对学生来说是一个全新的知识,教材从能量转化的角度引入主要是由于:①学生对能量有了初步的认识;②学生对不同事例中能量转化的多少凭自己的生活经验也能作初步的判断。在实例中能量转化究竟应该如何量度,学生还感到比较迷茫,故教师可以借此创设情境,激发学生的需求,让学生主动的建构知识。

四、教学目标

知识与技能

1.理解功的概念,理解做功的两个必要的因素。

2.知道功的计算公式W=FS,能运用功的计算公式进行有关的计算。

3.知道功的国际单位是焦。

过程与方法

1.通过情境中例子的分析,主动建构功的概念。

2.通过对实例、实验的观察、分析、对比,培养学生的分析概括的能力

情感、态度与价值观

1.在教学过程的各环节中,有目的地对学生实施兴趣的培养,激发学生的求知欲。

2.构建轻松和谐的课堂环境让学生感受到学习是一种乐趣。

五、教学重点和难点

重点:理解做功的两个必要因素、有关功的计算

难点:判断是否做功。

六、教学设计思想与教学流程

教学设计思想

在能量转化的度量的第一课时中,始终把学生学习兴趣的激发和保持作为一条主线贯穿于各个教学环节中,通过创设极具张力的问题情境,使学生产生迫切需要知道为什么的心理气氛,然后引导学生将好奇转化为探究的欲望,通过具体的情境和富有启发性的提问,将学生带入情境之中,以问题激思维,通过多个探究性实验,不断推动学生的思维向纵深发展,从而达成教学目标。

教学流程

七、教学资源与器材准备

多媒体课件、哑铃、粉笔、讲台

八、教学过程设计及意图

教学阶段 教师活动 学生活动 设计意图 时间

创设情景,引入新课 1.播放视频:举重运动员占旭刚举重。2.引导分析:运动员举重过程中能量是如何转化的?转化了多少呢? 观看、思考、回答 设疑引入,激发学生学习的欲望。 1分钟

学生主动建构功的概念 1.实验1:教师拿起哑铃模仿举重。提问:和举重运动员相比,谁消耗的化学能多?为什么?引导:在举重过程中化学能转化为物体的机械能的多少和施加在物体的力大小有关。2.实验2:教师举哑铃较短一段距离(明显比第一次低)。提问:和第一次比,那一次消耗的能多?你是怎么想的?引导学生分析:人的化学能转化为物体的机械能的多少和物体(允许学生不说出在“在力的方向上”)通过的距离有关。3.实验3:拿起哑铃,静止→在水平方向移动和第二次相同的距离→静止。提问:哑铃的机械能变了吗?为什么?引导:哑铃的高度不变,运动状态不变,机械能不变。引导学生从力的大小,通过的距离两方面和第二次实验比较,有何不同点。 观察、讨论、思考、回答 尽管学生尚未学过影响动能和势能大小的因素,但这并不影响学生根据经验判断具体物体的势能的大小,据于这样的考虑,本环节通过三次实验情境,引导学生从能的转化的角度对做功的概念加以主动的建构 5分钟

归纳总结 能量转化的多少,和两个因素有关,即:作用在物体上的力,物体在力的方向上通过的距离。能量转化的多少,我们通常用功来量度。上例中,化学能转化为机械能的多少可以用对哑铃做了多少功来表示。做功的两个必要因素:①作用在物体上的力的大小;②物体在这个力的方向上通过的距离。 学生认真思考,感受新知识 让学生初步了解为什么引入功,有那几个必要因素 2分钟

做功的两个必要因素的理解 投影科比打篮球的四种不同情况,托着篮球不动,托着篮球走向队友,手举篮球跳起扣篮,将篮球传给队友,请同学分析是否做功,加深对做功的两个必要因素的理解归纳总结,三种不做功的情况 学生积极讨论回答,并进行 用学生感兴趣的科比、篮球运动作为分析材料,增加知识的亲和力并培养学生的概括能力 5分钟

深化功的概念 1.实验4:教师尝试举起讲台,但讲台没有动。提问:我对讲台做了多少功?引导从两方面分析:①从能的转化的角度:讲台的机械能增加了多少?我有多少的化学能转化为讲台的机械能?②从做功的两个必要因素:讲台没有在力的方向上通过距离。提问:能利用身边的物体举例做功与不做功的例子或生活场景吗 学生思考、回答讨论利用身边的物体举例做功与不做功的例子或生活场景,回答,表演 能的转化是学生建构做功概念的知识基础,让学生从两个角度分析有没有“做功”,一是使学生的建构更加牢固,二是深化学生对做功两个必要因素的理解。活跃课堂氛围,反馈 5分钟

功的大小及计算 功有大有小,那功的大小与哪些因素有关呢?探究:设计实验分析做功的大小与那些因素有关(利用身边的物品) 学生利用身边的物品设计实验方案。 培养学生的实验设计能力,并感受计算公式的得出过程 3分钟

1.公式及单位通过上面的学习,我们知道,功的大小和两个因素有关,作用在物体上的力越大,物体在力的方向上通过的距离越大,这个力对物体所做的功越多。故科学上规定:功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。思考:这句话是不是可以简单说成“功等于力和距离的乘积”。(教师应强调力和距离的对应关系)公式:W=Fs 单位:1焦(J)=1牛(N)·米(m)说一说:按照你的理解,试举例说明怎样才算做了1焦的功? 思考、回答感受一焦耳的功为将一本科学书从地面拾起到课桌面上人克服重力所做的功 这里的思考目的是使学生关注这样表述的意义,明确公式中F与S之间的对应关系,使学生对公式的理解更加深刻。 2分钟

计算初步应用 出示例题(见教材)解:略。思考:①在过程1中,人消耗了多少能,最终转化成了哪种形式的能?②在过程2中,人又消耗了多少能,最终转化成了什么能?3.联系实际,提升能力思考:我们现在能不能计算出占旭刚消耗了多少化学能呢? 学生计算,板演注意格式思考、回答问题 学生计算的是“功”,思考的是能,通过计算后的思考使学生进一步明确功和能的关系。通过对占旭刚做了多少功,消耗了多少化学能解决了引入新课时的问题、点题作用。 8分钟

功和能的关系 物体具有做功的本领,是因为它具有能。做功的实质就是能量转化的过程,力对物体做了多少功,就有多少能量发生了转化。因此,可以用功来量度能量转化的多少,能量的单位与功的单位一样,也是焦。 学生总结思考回答 有前面的铺垫,学生对功和能的关系就较容易总结出来 2分钟

课堂小结: 一、功——能量转化的量度做功的必要因素(1)作用在物体上的力(2)物体在力的方向上通过的距离二、功的计算1、功的计算公式:功=力×距离 W=F S2、功的单位:焦耳(焦、J)1焦耳=1牛顿 米 回忆、回答 复习总结知识、加深学生的印象对知识形成完整的认识 2分钟

学生巩固练习: 练习一:判断题1.举重运动员举着杠铃不动,举力做了功.2.人提着一重物沿水平方向匀速移动一段距离,提力对重物做了功.3.苹果从树上落下,重力对苹果做了功.4.小球在光滑平面上移动一段距离,桌子的支持力对小球做了功. 思考、回答 功的两个必要因素判断 1分钟

练习二: 思考、回答 功是力的作用效果在空间上的积累,与过程无关 2分钟

练习三: 思考、回答 功与方向无关,只跟作用在物体上的力和在力的方向上移动的距离有关 2分钟

4、某足球运动员在水平方向用25牛的力,将10牛的球沿水平地面踢出,踢出后球在地面上滚了30米才停下来。在球滚动过程中,脚对球所做的功为( )A、750焦 B、300焦 C、450焦 D、0 思考、回答 注意我们描述的是哪一个力,在这个力的方向上有没有移动距离 2分钟

课外延伸: (五)播放视频,神秘的人体悬浮术 探讨:用所学的知识说明,真的可以像影片中那样,没有任何支撑就可以使人匀速抬起吗? 观看、思考 学以致用,激发学生的兴趣,认识世界是科学的。以问题结束本课,为下面的学习做一个伏笔 2分钟

(六)布置作业:略 1分钟

七、教学反思

良好的课堂教学情境能有效地促进师生之间进行知识、情感的交流,使学生能够利用原有的知识和体验去积极思考,认识新的知识,获取新的体验。在本节课中,通过运动员举重与教师举哑铃的对比情境,使学生一方面回顾旧知,人的化学能转化为物体的势能,另一方面引发了学生的思考,转化为物体的势能哪个多?如何比较?如何度量?通过饶有趣味的比多少,学生不由自主的建构了功的概念。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿