2018年高考历史二轮复习研讨会课件(共50张ppt)

文档属性

| 名称 | 2018年高考历史二轮复习研讨会课件(共50张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 436.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-03-28 09:28:30 | ||

图片预览

文档简介

课件50张PPT。2018年高考总复习

二轮备考方略

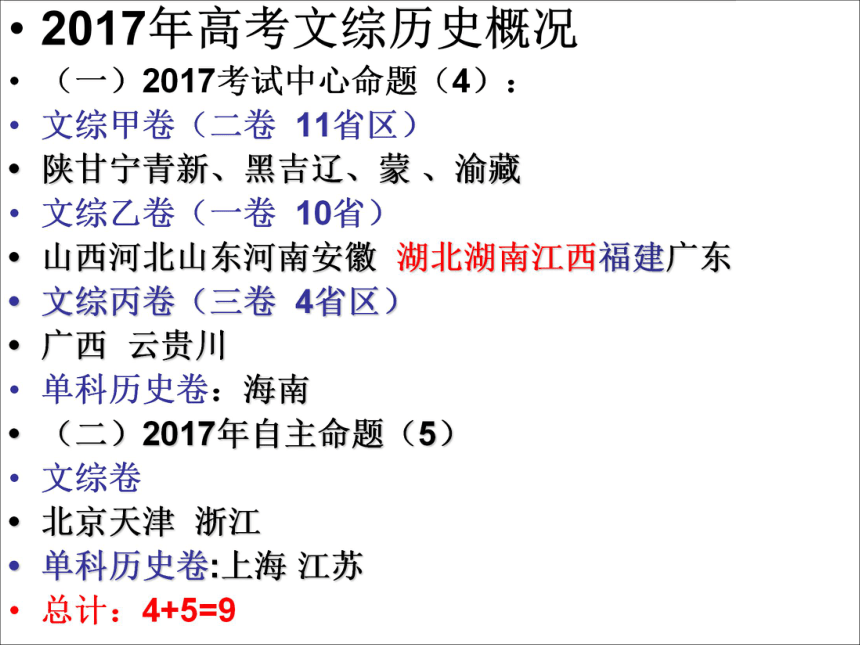

2018.03青岛2017年高考文综历史概况

(一)2017考试中心命题(4):

文综甲卷(二卷 11省区)

陕甘宁青新、黑吉辽、蒙 、渝藏

文综乙卷(一卷 10省)

山西河北山东河南安徽 湖北湖南江西福建广东

文综丙卷(三卷 4省区)

广西 云贵川

单科历史卷:海南

(二)2017年自主命题(5)

文综卷

北京天津 浙江

单科历史卷:上海 江苏

总计:4+5=9★时空观念

(一)形成比较完整的时间系统

(1)了解历史进程的时间顺序和分期方式,能够运用各种时间术语描述过去;

(2)知道重要史事发生的地理状况,能够识别和运用历史地图;

(3)能够将史事置于历史的时空条件下进行考察和评述。

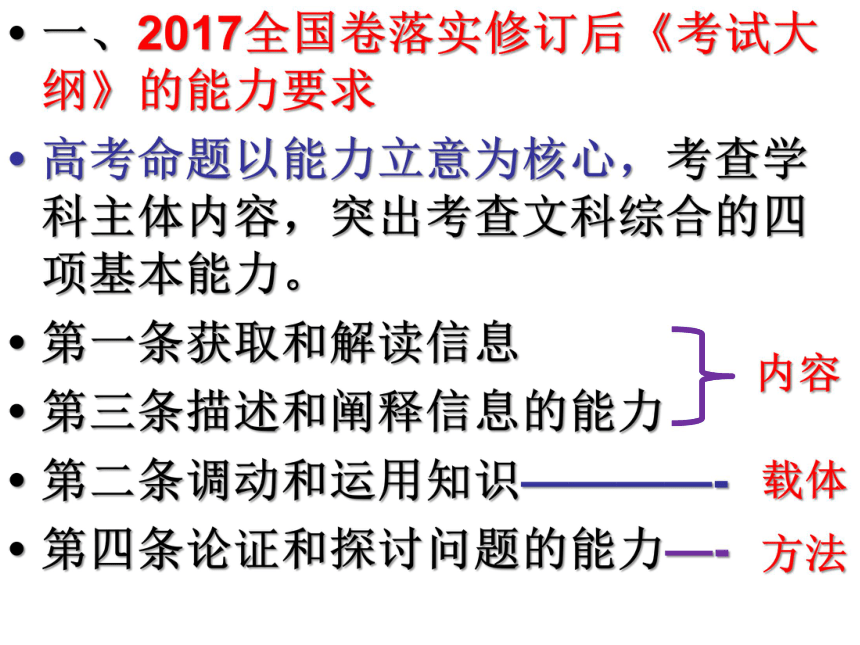

一、2017全国卷落实修订后《考试大纲》的能力要求

高考命题以能力立意为核心,考查学科主体内容,突出考查文科综合的四项基本能力。

第一条获取和解读信息

第三条描述和阐释信息的能力

第二条调动和运用知识————-

第四条论证和探讨问题的能力—-

内容载体方法1、获取和解读信息

这是四条一级能力要求中唯一修订的内容。

原来的要求是“阅读和获取信息”,现在表述为“获取和解读信息”。

较之原来能力要求更为具体、提高。

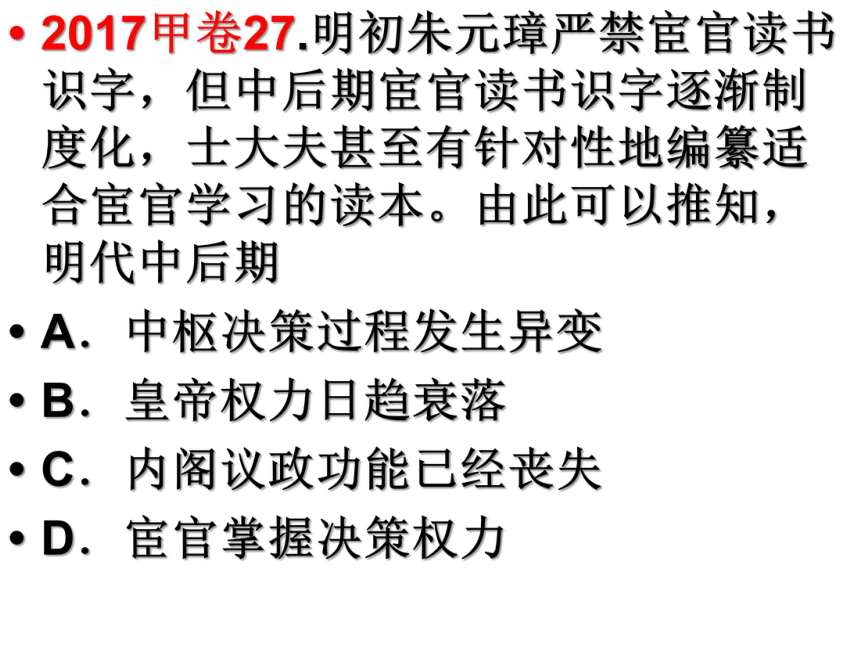

2017甲卷27.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期

A.中枢决策过程发生异变

B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失

D.宦官掌握决策权力

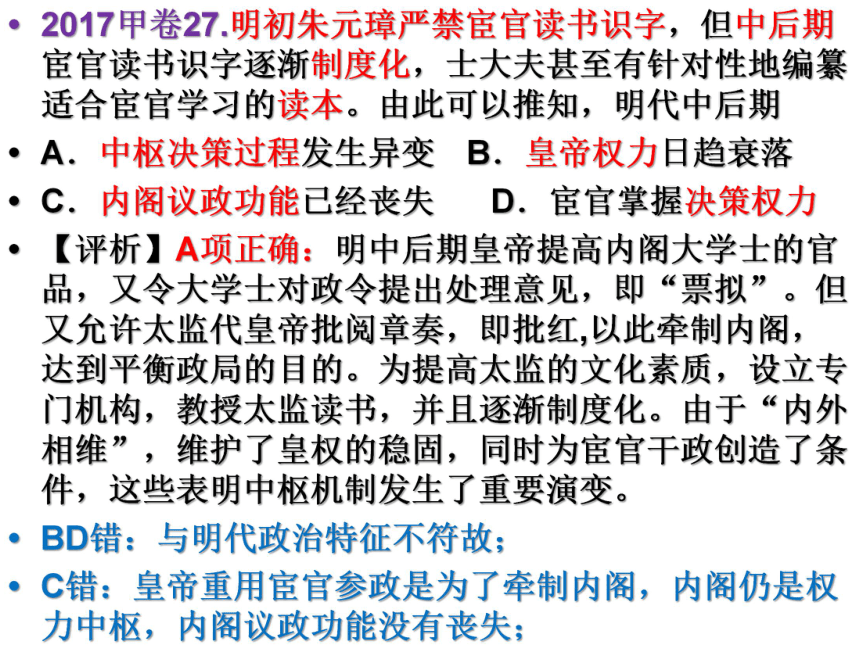

2017甲卷27.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

【评析】A项正确:明中后期皇帝提高内阁大学士的官品,又令大学士对政令提出处理意见,即“票拟”。但又允许太监代皇帝批阅章奏,即批红,以此牵制内阁,达到平衡政局的目的。为提高太监的文化素质,设立专门机构,教授太监读书,并且逐渐制度化。由于“内外相维”,维护了皇权的稳固,同时为宦官干政创造了条件,这些表明中枢机制发生了重要演变。

BD错:与明代政治特征不符故;

C错:皇帝重用宦官参政是为了牵制内阁,内阁仍是权力中枢,内阁议政功能没有丧失;

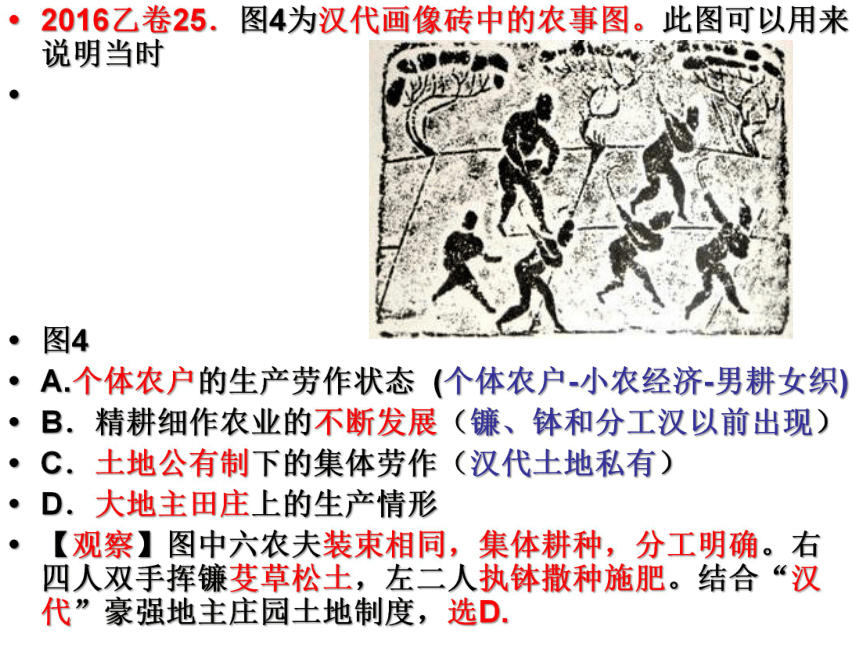

2016乙卷25.图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时

图4

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形2016乙卷25.图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时

图4

A.个体农户的生产劳作状态 (个体农户-小农经济-男耕女织)

B.精耕细作农业的不断发展(镰、钵和分工汉以前出现)

C.土地公有制下的集体劳作(汉代土地私有)

D.大地主田庄上的生产情形

【观察】图中六农夫装束相同,集体耕种,分工明确。右四人双手挥镰芟草松土,左二人执钵撒种施肥。结合“汉代”豪强地主庄园土地制度,选D.商鞅变法内容:

强制推行一夫一妻小家庭制,规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户税。

目的

封建政府为了增加税收,男子成年成家后,要自立门户。

结论:

图中多人共同劳作,不可能是汉代个体农户,只能是豪强地主的庄园。

启示:

适当拓展主干知识——历代土地制度特点 2012新课程全国卷

24.汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住。这表明:

A.政权的政治与经济支柱是豪强大族

B.政治权力与经济势力出现严重分离

C.抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施

D.经济手段是巩固专制集权的主要方式划出关键句子

24.汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住。这表明:

A.政权的政治与经济支柱是豪强大族

B.政治权力与经济势力出现严重分离

C.抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施

D.经济手段是巩固专制集权的主要方式

【解析】关键信息:

“田宅逾制”——含义?

豪强地主占有土地数量超出封建王朝规定

思考——何者是政权的政治与经济支柱?

“被迁到长安附近集中居住”——政治措施?经济措施?

“经济支柱”说法错误,A项排除;

B项无从反映;

题干说的是政治手段,D项排除。

说明汉武帝的做法是要抑制豪强,其目的是缓解土地兼并,C项正确;

【考点】古代中国土地制度

例.17世纪,处于科学革命中的西欧,“肯定自然知识的实用价值,以及肯定它对科技进步的前景所包含的意义,已经成为普遍接受的常识,但科学的素养对于人类,以及对于人类所处的环境实际产生的作用还是很小”。这一现象说明

A.民众仅从实用角度理解科学革命

B.科学素养的提高不受社会重视

C.科学革命只影响到知识阶层

D.科学方法已获得广泛认同解题思路过程

17世纪,处于科学革命中的西欧,“肯定自然知识的实用价值,以及肯定它对科技进步的前景所包含的意义,已经成为普遍接受的常识,但科学的素养对于人类,以及对于人类所处的环境实际产生的作用还是很小”。这一现象说明

A.民众仅从实用角度理解科学革命

B.科学素养的提高不受社会重视

C.科学革命只影响到知识阶层

D.科学方法已获得广泛认同

【分析】要求对科学革命时期西欧发展有整体理解。

A项仅从实用的角度解读,部分正确,不全面。

B、科学素养(科学精神科学方法)

C、科学革命(指近代自然科学)对西欧社会的影响。

17世纪西欧普遍接受的常识中,包括了科学方法,故答案为D。难度为0.050。▲小结——怎样划出关键句子、词和词组

时间、

地点、

人物、

典章制度、

费解或似是而非的概念

概括性结论性的评价

3、描述和阐释信息的能力

▲描述和叙述的区别?

叙述——全面

描述——特点

▲历史阶段特征

▲结合特点得出结论的方法

22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对

【分析】

B错。自民党执政时期经济高速发展。

C错。执政党执政时间不违背议会民主制基本原则。

D项与史实不符。二战后,美国占领日本,日美结盟为其国策,且不影响重大政局变化,。

自民党执政时期,日本经济高速发展,现代化进程加快,城市化加速,农村人口必然减少,流入城市人口就业多元化,选票出现分散趋势。20.法国人达尔让松在18世纪中期写道:“委托给大臣们的事务漫无边际。没有他们,什么事也办不了,只有通过他们,事情才能办成;如果他们的知识与他们庞大的权力有距离,他们便被迫将一切交给办事员办理。”上述材料说明,当时的法国

A.专制王权强化

B.办事人员权力上升

C.国王权力旁落

D.社会等级壁垒森严

20.法国人达尔让松在18世纪中期写道:“委托给大臣们的事务漫无边际。没有他们,什么事也办不了,只有通过他们,事情才能办成;如果他们的知识与他们庞大的权力有距离,他们便被迫将一切交给办事员办理。”上述材料说明,当时的法国

A.专制王权强化 B.办事人员权力上升

C.国王权力旁落 D.社会等级壁垒森严

解题思路分析

18世纪中期法国政治特征——?

波旁王朝专制统治

大臣权力转移到办事员(表层信息)

思考:

办事员和国王的关系——亲信 随从

办事员——直接听命于国王

▲何谓阐释?“阐释”的目的?

分析

比较

归纳

概括

目的

发掘有效信息的深层含义

含义——原因 影响 联系

提分二个环节

反复训练归纳信息的操作方法

培养理解感悟概括能力的形成

2、调动和运用知识(红增蓝删)

辨别历史事物(实)和历史解释(叙述)

理解历史事实(叙述),分析历史结论(与历史结论)

说明和证明历史现象和历史观点

历史叙述——主观认识 立场

2017全国卷一26.表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.皇帝李世民与薛举战于泾州

B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.李世民患病导致了战役失败2017全国卷一26.表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.皇帝李世民与薛举战于泾州

B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.李世民患病导致了战役失败2017全国卷一26.表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.皇帝李世民与薛举战于泾州

B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.李世民患病导致了战役失败武德元年——618年

错——A称谓B职务D孤证

C交战双方称谓地点结果与四个版本记载和事实相符命题背景

课标修订

课程设置——

高一 中外历史概览

高二 三个专题史

高三选修课

史学入门

史料研读《史学概论》 选修Ⅱ的主要内容 内容涉及历史观、史学优秀传统、读史常识、史料的作用、探究历史的方法、历史的解释与评判、历史工具书及信息检索、历史论文的写作等,使学生掌握历史探究的基本知识与技能,进一步提升历史核心素养。内容涉及史料搜集与运用的方法、各种文字史料、实物史料、图像史料、口述史料的研读,以及综合运用史料的方法,通过阅读与探究的活动,使学生理解史料的作用并尝试运用史料,进一步提升历史核心素养。Y1

史学

入门Y2

史料

研读2、调动和运用知识

教材

材料中的知识

课外知识

生活常识、

民俗知识、

传统文化知识、

和历史概念密切相关的知识帝王称号

帝王谥号主要依据其生前行为而议定。下列各项中属于谥号的是

A.秦始皇

B.汉武帝

C.唐太宗

D.清康熙帝 尊号谥号庙号年号官职俗称

清代地方行政制度大体沿袭明制,主管一省之民政、财政的官员,俗称“藩台”。该官职的正式名称是

A.节度使

B.枢密使

C.三司使

D.布政使

拓展

宋代和“藩台”职能相近的官员?

知州 通判 转运使

启示:变换角度,建立不同的话语体系。

4、论证和探讨问题

运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题。(发现历史问题)

使用批判、借鉴、引用的方式评论历史观点。(论证历史问题)

独立地对历史问题提出观点(独立提出观点)

理解:

突出独立发现问题和提出观点;

不提具体方法,有利于多种方式、多种方法的运用和考查。

2017甲卷42、阅读材料,完成下列要求。

材料表1 钟表的演变

42、阅读材料,完成下列要求。

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

42、阅读材料,完成下列要求。

解题思路方法(一)分类观察发现问题

解题思路

(一)分类观察、发现问题、提取信息

(找角度、切入点)

一、不同时间术语的含义

二、钟表名称的变化

三、钟表功能的增加

四、钟表精确度的提高

五、使用人群的扩大

六、钟表发展变化的原因解题思路

(二)史论结合

史实简明 观点清晰

钟表名称的变化

(日晷——智能手表)

钟表功能的增加

(计时——信息处理)

钟表精确度的提高

(时刻——1秒百万年)

使用人群的扩大

(女性奢侈品——各阶层男女)

钟表发展变化的原因

(简单机械原理——原子物理学——信息技术)解题思路

(三)拟定论题

依据提取的信息综合拟定

论题契合内容

古今钟表名称变化和功能的扩展

科技进步促进钟表精确度的提高

钟表使用人群的扩大与工业革命

古今钟表演变的特点解题思路

(四)答题提纲

论题

古今钟表演变的特点

论证——史论结合

史实简明 观点清晰

结论

照应论题——钟表变化的原因(分析时间术语含义)

升华认识——对社会生活和科技的影响示例

论题

古今钟表演变的特点

论证

钟表的名称不断变化,从古代中国的日晷,到中世纪西欧的机械表、近代初期的怀表、工业革命时期的手表和现代的原子钟及智能手表。

功能不断增加,从最初的单一计时到信息处理、监测和导航等。

精确度日渐提高,从粗略计时到记录刻、时,至误差仅1秒百万年。

使用人群逐渐扩大,从上层女性的奢侈品到社会各阶层男女的广泛使用。

结论

钟表的演变,是人类社会发展、技术和科学进步的结果。从最初观察太阳、简单机械原理到近现代原子物理学和信息技术的突飞猛进。同时,改变了人类的社会生活,促进科技的进一步发展。

(三)从易到难,分步推进,反复训练材料题的解题思路和方法2017甲卷41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

雍正时期,各地奏请开矿,清廷经常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁”“永远封禁”等命令;对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。

1872年,李鸿章在一份奏折中指出,上海各工厂“日需外洋煤铁”极多,“可忧孰甚”。他建议清政府“设法劝导官督商办,但借用洋器洋法,而不准洋人代办……于富国强兵之计殊有关系”。清政府采纳李鸿章建议,决定先在部分地区试办“开采煤铁事宜”。

——摘编自戴逸主编《简明清史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间与19世纪70年代矿业政策的差异及原因。划分层次 画出关键词句

雍正时期,各地奏请开矿,清廷经常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁”“永远封禁”等命令;

对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。

1872年,李鸿章在一份奏折中指出,上海各工厂“日需外洋煤铁”极多,“可忧孰甚”。

他建议清政府“设法劝导官督商办,但借用洋器洋法,而不准洋人代办……于富国强兵之计殊有关系”。

清政府采纳李鸿章建议,决定先在部分地区试办“开采煤铁事宜”。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间与19世纪70年代矿业政策的差异及原因。解析

政策差异

归纳——

从材料中直接获取信息

差异原因

概括——

结合时代特征

分析发掘隐含的信息归纳信息 概括原因

雍正时期,各地奏请开矿,清廷经常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁”“永远封禁”等命令;

雍正年间,严禁民间开矿。

清廷认为开矿影响社会稳定;推行重农抑商政策;

对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。

政府垄断获利矿业生产

谋取矿利。

1872年,李鸿章在一份奏折中指出,上海各工厂“日需外洋煤铁”极多,“可忧孰甚”。

洋务派对上海工厂需要大量外资煤铁感到不安,

煤、铁等关系到国防、民生,仰仗外人,隐患难防

他建议清政府“设法劝导官督商办,但借用洋器洋法,而不准洋人代办……于富国强兵之计殊有关系”。

允许开矿,采用西方技术,官督商办。禁止外资参与。

洋务运动的推动,抵制列强的经济侵略;。

清政府采纳李鸿章建议,决定先在部分地区试办“开采煤铁事宜”。

煤铁需求很大,保障国计民生,限制外资渗透。政策力度和涉及范围有限。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间与19世纪70年代矿业政策的差异及原因。2017乙卷41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)解题思路方法 划分层次 画出关键词句

在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。

启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。

在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)

解题思路方法 归纳信息 概括含义

在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。

专制国王代表国家和民族

国家和民族之间的关系不可分割

启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。

启蒙思想反对专制王权代表民族国家

主张国民平等的民族主义,广泛传播。

在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

法国大革命推动法兰西民族和近代民族主义(共同地域、语言和人人平等)形成(原因?)

法国大革命推翻专制王权,废除等级制度,颁布《人权宣言》,捍卫国家独立,促进民族文化发展。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)

★解析材料的方法——分层次

低起点 小坡度 重反馈 勤落实

落实五步骤

怎样落实——?动笔

1.划分层次—标点(时地人) 类别

2.划出关键词、词组和句子

3.解释重要的历史概念

4.归纳有效信息(简明)

5.概括有效信息的深层含义

建议

每天1—2道有思维含量的选择题

按上述方法分析1—2段材料

二轮备考方略

2018.03青岛2017年高考文综历史概况

(一)2017考试中心命题(4):

文综甲卷(二卷 11省区)

陕甘宁青新、黑吉辽、蒙 、渝藏

文综乙卷(一卷 10省)

山西河北山东河南安徽 湖北湖南江西福建广东

文综丙卷(三卷 4省区)

广西 云贵川

单科历史卷:海南

(二)2017年自主命题(5)

文综卷

北京天津 浙江

单科历史卷:上海 江苏

总计:4+5=9★时空观念

(一)形成比较完整的时间系统

(1)了解历史进程的时间顺序和分期方式,能够运用各种时间术语描述过去;

(2)知道重要史事发生的地理状况,能够识别和运用历史地图;

(3)能够将史事置于历史的时空条件下进行考察和评述。

一、2017全国卷落实修订后《考试大纲》的能力要求

高考命题以能力立意为核心,考查学科主体内容,突出考查文科综合的四项基本能力。

第一条获取和解读信息

第三条描述和阐释信息的能力

第二条调动和运用知识————-

第四条论证和探讨问题的能力—-

内容载体方法1、获取和解读信息

这是四条一级能力要求中唯一修订的内容。

原来的要求是“阅读和获取信息”,现在表述为“获取和解读信息”。

较之原来能力要求更为具体、提高。

2017甲卷27.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期

A.中枢决策过程发生异变

B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失

D.宦官掌握决策权力

2017甲卷27.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

【评析】A项正确:明中后期皇帝提高内阁大学士的官品,又令大学士对政令提出处理意见,即“票拟”。但又允许太监代皇帝批阅章奏,即批红,以此牵制内阁,达到平衡政局的目的。为提高太监的文化素质,设立专门机构,教授太监读书,并且逐渐制度化。由于“内外相维”,维护了皇权的稳固,同时为宦官干政创造了条件,这些表明中枢机制发生了重要演变。

BD错:与明代政治特征不符故;

C错:皇帝重用宦官参政是为了牵制内阁,内阁仍是权力中枢,内阁议政功能没有丧失;

2016乙卷25.图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时

图4

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形2016乙卷25.图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时

图4

A.个体农户的生产劳作状态 (个体农户-小农经济-男耕女织)

B.精耕细作农业的不断发展(镰、钵和分工汉以前出现)

C.土地公有制下的集体劳作(汉代土地私有)

D.大地主田庄上的生产情形

【观察】图中六农夫装束相同,集体耕种,分工明确。右四人双手挥镰芟草松土,左二人执钵撒种施肥。结合“汉代”豪强地主庄园土地制度,选D.商鞅变法内容:

强制推行一夫一妻小家庭制,规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户税。

目的

封建政府为了增加税收,男子成年成家后,要自立门户。

结论:

图中多人共同劳作,不可能是汉代个体农户,只能是豪强地主的庄园。

启示:

适当拓展主干知识——历代土地制度特点 2012新课程全国卷

24.汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住。这表明:

A.政权的政治与经济支柱是豪强大族

B.政治权力与经济势力出现严重分离

C.抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施

D.经济手段是巩固专制集权的主要方式划出关键句子

24.汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住。这表明:

A.政权的政治与经济支柱是豪强大族

B.政治权力与经济势力出现严重分离

C.抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施

D.经济手段是巩固专制集权的主要方式

【解析】关键信息:

“田宅逾制”——含义?

豪强地主占有土地数量超出封建王朝规定

思考——何者是政权的政治与经济支柱?

“被迁到长安附近集中居住”——政治措施?经济措施?

“经济支柱”说法错误,A项排除;

B项无从反映;

题干说的是政治手段,D项排除。

说明汉武帝的做法是要抑制豪强,其目的是缓解土地兼并,C项正确;

【考点】古代中国土地制度

例.17世纪,处于科学革命中的西欧,“肯定自然知识的实用价值,以及肯定它对科技进步的前景所包含的意义,已经成为普遍接受的常识,但科学的素养对于人类,以及对于人类所处的环境实际产生的作用还是很小”。这一现象说明

A.民众仅从实用角度理解科学革命

B.科学素养的提高不受社会重视

C.科学革命只影响到知识阶层

D.科学方法已获得广泛认同解题思路过程

17世纪,处于科学革命中的西欧,“肯定自然知识的实用价值,以及肯定它对科技进步的前景所包含的意义,已经成为普遍接受的常识,但科学的素养对于人类,以及对于人类所处的环境实际产生的作用还是很小”。这一现象说明

A.民众仅从实用角度理解科学革命

B.科学素养的提高不受社会重视

C.科学革命只影响到知识阶层

D.科学方法已获得广泛认同

【分析】要求对科学革命时期西欧发展有整体理解。

A项仅从实用的角度解读,部分正确,不全面。

B、科学素养(科学精神科学方法)

C、科学革命(指近代自然科学)对西欧社会的影响。

17世纪西欧普遍接受的常识中,包括了科学方法,故答案为D。难度为0.050。▲小结——怎样划出关键句子、词和词组

时间、

地点、

人物、

典章制度、

费解或似是而非的概念

概括性结论性的评价

3、描述和阐释信息的能力

▲描述和叙述的区别?

叙述——全面

描述——特点

▲历史阶段特征

▲结合特点得出结论的方法

22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党

A.以农村为主的社会基础受到削弱

B.未能提出保证经济持续高速发展的政策

C.长期执政违背议会民主制原则

D.与美国结盟的政策遭到强烈反对

【分析】

B错。自民党执政时期经济高速发展。

C错。执政党执政时间不违背议会民主制基本原则。

D项与史实不符。二战后,美国占领日本,日美结盟为其国策,且不影响重大政局变化,。

自民党执政时期,日本经济高速发展,现代化进程加快,城市化加速,农村人口必然减少,流入城市人口就业多元化,选票出现分散趋势。20.法国人达尔让松在18世纪中期写道:“委托给大臣们的事务漫无边际。没有他们,什么事也办不了,只有通过他们,事情才能办成;如果他们的知识与他们庞大的权力有距离,他们便被迫将一切交给办事员办理。”上述材料说明,当时的法国

A.专制王权强化

B.办事人员权力上升

C.国王权力旁落

D.社会等级壁垒森严

20.法国人达尔让松在18世纪中期写道:“委托给大臣们的事务漫无边际。没有他们,什么事也办不了,只有通过他们,事情才能办成;如果他们的知识与他们庞大的权力有距离,他们便被迫将一切交给办事员办理。”上述材料说明,当时的法国

A.专制王权强化 B.办事人员权力上升

C.国王权力旁落 D.社会等级壁垒森严

解题思路分析

18世纪中期法国政治特征——?

波旁王朝专制统治

大臣权力转移到办事员(表层信息)

思考:

办事员和国王的关系——亲信 随从

办事员——直接听命于国王

▲何谓阐释?“阐释”的目的?

分析

比较

归纳

概括

目的

发掘有效信息的深层含义

含义——原因 影响 联系

提分二个环节

反复训练归纳信息的操作方法

培养理解感悟概括能力的形成

2、调动和运用知识(红增蓝删)

辨别历史事物(实)和历史解释(叙述)

理解历史事实(叙述),分析历史结论(与历史结论)

说明和证明历史现象和历史观点

历史叙述——主观认识 立场

2017全国卷一26.表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.皇帝李世民与薛举战于泾州

B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.李世民患病导致了战役失败2017全国卷一26.表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.皇帝李世民与薛举战于泾州

B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.李世民患病导致了战役失败2017全国卷一26.表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.皇帝李世民与薛举战于泾州

B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.李世民患病导致了战役失败武德元年——618年

错——A称谓B职务D孤证

C交战双方称谓地点结果与四个版本记载和事实相符命题背景

课标修订

课程设置——

高一 中外历史概览

高二 三个专题史

高三选修课

史学入门

史料研读《史学概论》 选修Ⅱ的主要内容 内容涉及历史观、史学优秀传统、读史常识、史料的作用、探究历史的方法、历史的解释与评判、历史工具书及信息检索、历史论文的写作等,使学生掌握历史探究的基本知识与技能,进一步提升历史核心素养。内容涉及史料搜集与运用的方法、各种文字史料、实物史料、图像史料、口述史料的研读,以及综合运用史料的方法,通过阅读与探究的活动,使学生理解史料的作用并尝试运用史料,进一步提升历史核心素养。Y1

史学

入门Y2

史料

研读2、调动和运用知识

教材

材料中的知识

课外知识

生活常识、

民俗知识、

传统文化知识、

和历史概念密切相关的知识帝王称号

帝王谥号主要依据其生前行为而议定。下列各项中属于谥号的是

A.秦始皇

B.汉武帝

C.唐太宗

D.清康熙帝 尊号谥号庙号年号官职俗称

清代地方行政制度大体沿袭明制,主管一省之民政、财政的官员,俗称“藩台”。该官职的正式名称是

A.节度使

B.枢密使

C.三司使

D.布政使

拓展

宋代和“藩台”职能相近的官员?

知州 通判 转运使

启示:变换角度,建立不同的话语体系。

4、论证和探讨问题

运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题。(发现历史问题)

使用批判、借鉴、引用的方式评论历史观点。(论证历史问题)

独立地对历史问题提出观点(独立提出观点)

理解:

突出独立发现问题和提出观点;

不提具体方法,有利于多种方式、多种方法的运用和考查。

2017甲卷42、阅读材料,完成下列要求。

材料表1 钟表的演变

42、阅读材料,完成下列要求。

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

42、阅读材料,完成下列要求。

解题思路方法(一)分类观察发现问题

解题思路

(一)分类观察、发现问题、提取信息

(找角度、切入点)

一、不同时间术语的含义

二、钟表名称的变化

三、钟表功能的增加

四、钟表精确度的提高

五、使用人群的扩大

六、钟表发展变化的原因解题思路

(二)史论结合

史实简明 观点清晰

钟表名称的变化

(日晷——智能手表)

钟表功能的增加

(计时——信息处理)

钟表精确度的提高

(时刻——1秒百万年)

使用人群的扩大

(女性奢侈品——各阶层男女)

钟表发展变化的原因

(简单机械原理——原子物理学——信息技术)解题思路

(三)拟定论题

依据提取的信息综合拟定

论题契合内容

古今钟表名称变化和功能的扩展

科技进步促进钟表精确度的提高

钟表使用人群的扩大与工业革命

古今钟表演变的特点解题思路

(四)答题提纲

论题

古今钟表演变的特点

论证——史论结合

史实简明 观点清晰

结论

照应论题——钟表变化的原因(分析时间术语含义)

升华认识——对社会生活和科技的影响示例

论题

古今钟表演变的特点

论证

钟表的名称不断变化,从古代中国的日晷,到中世纪西欧的机械表、近代初期的怀表、工业革命时期的手表和现代的原子钟及智能手表。

功能不断增加,从最初的单一计时到信息处理、监测和导航等。

精确度日渐提高,从粗略计时到记录刻、时,至误差仅1秒百万年。

使用人群逐渐扩大,从上层女性的奢侈品到社会各阶层男女的广泛使用。

结论

钟表的演变,是人类社会发展、技术和科学进步的结果。从最初观察太阳、简单机械原理到近现代原子物理学和信息技术的突飞猛进。同时,改变了人类的社会生活,促进科技的进一步发展。

(三)从易到难,分步推进,反复训练材料题的解题思路和方法2017甲卷41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

雍正时期,各地奏请开矿,清廷经常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁”“永远封禁”等命令;对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。

1872年,李鸿章在一份奏折中指出,上海各工厂“日需外洋煤铁”极多,“可忧孰甚”。他建议清政府“设法劝导官督商办,但借用洋器洋法,而不准洋人代办……于富国强兵之计殊有关系”。清政府采纳李鸿章建议,决定先在部分地区试办“开采煤铁事宜”。

——摘编自戴逸主编《简明清史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间与19世纪70年代矿业政策的差异及原因。划分层次 画出关键词句

雍正时期,各地奏请开矿,清廷经常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁”“永远封禁”等命令;

对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。

1872年,李鸿章在一份奏折中指出,上海各工厂“日需外洋煤铁”极多,“可忧孰甚”。

他建议清政府“设法劝导官督商办,但借用洋器洋法,而不准洋人代办……于富国强兵之计殊有关系”。

清政府采纳李鸿章建议,决定先在部分地区试办“开采煤铁事宜”。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间与19世纪70年代矿业政策的差异及原因。解析

政策差异

归纳——

从材料中直接获取信息

差异原因

概括——

结合时代特征

分析发掘隐含的信息归纳信息 概括原因

雍正时期,各地奏请开矿,清廷经常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁”“永远封禁”等命令;

雍正年间,严禁民间开矿。

清廷认为开矿影响社会稳定;推行重农抑商政策;

对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。

政府垄断获利矿业生产

谋取矿利。

1872年,李鸿章在一份奏折中指出,上海各工厂“日需外洋煤铁”极多,“可忧孰甚”。

洋务派对上海工厂需要大量外资煤铁感到不安,

煤、铁等关系到国防、民生,仰仗外人,隐患难防

他建议清政府“设法劝导官督商办,但借用洋器洋法,而不准洋人代办……于富国强兵之计殊有关系”。

允许开矿,采用西方技术,官督商办。禁止外资参与。

洋务运动的推动,抵制列强的经济侵略;。

清政府采纳李鸿章建议,决定先在部分地区试办“开采煤铁事宜”。

煤铁需求很大,保障国计民生,限制外资渗透。政策力度和涉及范围有限。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间与19世纪70年代矿业政策的差异及原因。2017乙卷41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)解题思路方法 划分层次 画出关键词句

在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。

启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。

在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)

解题思路方法 归纳信息 概括含义

在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。

专制国王代表国家和民族

国家和民族之间的关系不可分割

启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。

启蒙思想反对专制王权代表民族国家

主张国民平等的民族主义,广泛传播。

在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

法国大革命推动法兰西民族和近代民族主义(共同地域、语言和人人平等)形成(原因?)

法国大革命推翻专制王权,废除等级制度,颁布《人权宣言》,捍卫国家独立,促进民族文化发展。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)

★解析材料的方法——分层次

低起点 小坡度 重反馈 勤落实

落实五步骤

怎样落实——?动笔

1.划分层次—标点(时地人) 类别

2.划出关键词、词组和句子

3.解释重要的历史概念

4.归纳有效信息(简明)

5.概括有效信息的深层含义

建议

每天1—2道有思维含量的选择题

按上述方法分析1—2段材料

同课章节目录