1 邓稼先 课件

图片预览

文档简介

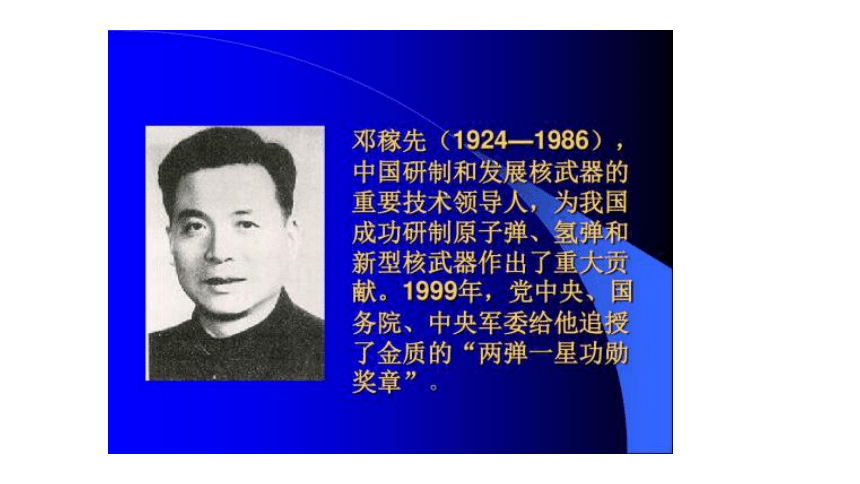

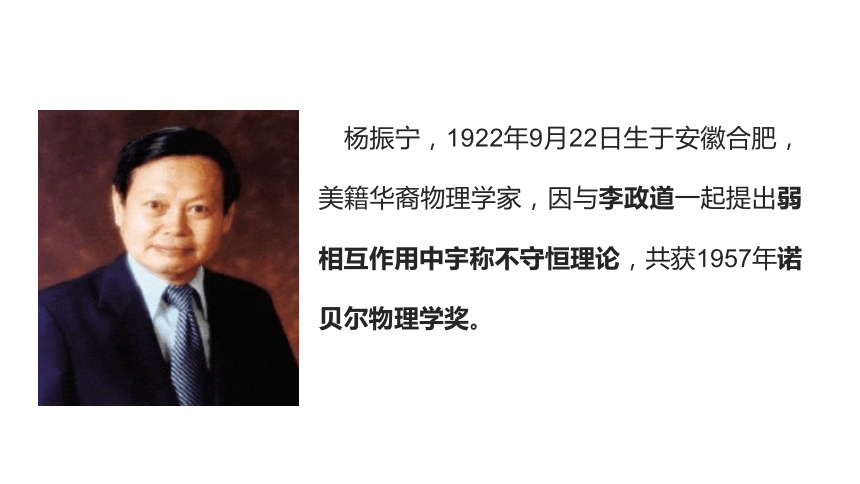

课件27张PPT。第一课——杨振宁邓稼先作者简介杨振宁,1922年9月22日生于安徽合肥,美籍华裔物理学家,因与李政道一起提出弱相互作用中宇称不守恒理论,共获1957年诺贝尔物理学奖。写作背景 1.关于“两弹一星”:1999年9月18日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家,并授予他们“两弹一星功勋奖章”。追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”功勋奖章。 “两弹一星”最初是指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则是人造地球卫星。

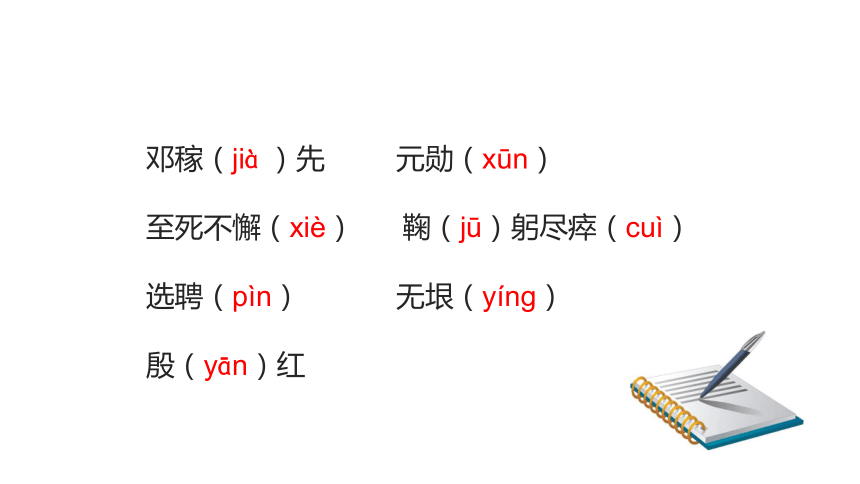

2. 1942年,毕业于西南联合大学;1944年,获清华大学硕士学位;1945年,获穆藕初奖学金,赴美留学;1948年,获芝加哥大学哲学博士学位,任芝加哥大学讲师、普林斯顿高等研究院研究员;1955年,任美国普林斯顿高等学术研究所教授;1966年,任美国纽约州立大学石溪分校教授兼物理研究所所长;1986年,任香港中文大学博文讲座教授;1998年,任清华大学教授, 2017年恢复中国国籍。写作背景3 . 关于邓稼先:邓稼先,1924年出生在安徽省怀宁县一个书香门第之家,1945年抗战胜利时,邓稼先从西南联大毕业,他于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。1950年8月,邓稼先在美国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国。同年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研究员。此后的八年间,他进行了中国原子核理论的研究。生字新词邓稼(jià )先 元勋(xūn)

至死不懈(xiè) 鞠(jū)躬尽瘁(cuì)

选聘(pìn) 无垠(yíng)

殷(yān)红初识课文熟读课文,走进文本,分析理解下列问题。1.文章的结构形式有何特点?2.课文主要表现了邓稼先什么精神?答:由一个引子和冠以小标题的三部分主体内容共同组成。答:(1)对祖国、对民族鞠躬尽瘁,无私奉献;

(2)干工作身先士卒、不怕牺牲、不求名利、甘当无名英雄;

(3)为人真诚谦虚、朴实坦诚;

(4)搞科研有超凡的创造才能,坚定的意志和坚强的信念。 初识课文3.文中多处写到核武器研制的艰苦环境,有什么作用?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:文章突出环境的艰苦,更好地烘托了人物的崇高精神。本文表达作者的思想感情:作者热情赞美邓稼先为国家和民族建立的功勋,表达了对邓稼先的崇敬之情。归纳总结1.作者的情感体会:

深刻感受到作者深沉的爱国主义感情。2.本文写作特色:

(1)朴实无华、平白流畅的语言风格,结合长短变化的句式安排,使文章蕴含了深厚的情感,极富表现力和感染力。

(2)作者采用“横式结构法”,巧立主题式的小标题多角度多侧面地展示了人物的性格和优秀品质,六个部分各有各的重点,同时又连成一个整体。板书设计把一切献给科学、献给祖国不计个人名利鞠躬尽瘁、死而后已无私奉献精神的

伟大科学家邓稼先知识链接关于邓稼先

邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,被称为“两弹元勋”。

中国第一颗原子弹爆炸成功在原子弹、氢弹研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。原子弹试验成功后,邓稼先又组织力量,探索氢弹设计原理,选定技术途径。领导并亲自参与了1967年中国第一颗氢弹的研制和实验工作。

邓稼先是中国知识分子的优秀代表,为了祖国的强盛,为了国防科研事业的发展,他甘当无名英雄,默默无闻地奋斗了数十年。他常常在关键时刻,不顾个人安危,出现在最危险的岗位上,充分体现了他崇高无私的奉献精神。他在中国核武器的研制方面做出了卓越的贡献,却鲜为人知,直到他死后,人们才知道了他的事迹。

邓稼先虽然长期担任核试验的领导工作,却本着对工作极度负责任的精神,总是在最关键、最危险的时候出现在第一线。例如,核武器插雷管、铀球加工等生死系于一发的危险时刻,他都站在操作人员身边,既加强了管理,又给作业者以极大的鼓励。知识点解析知识点:对比手法及作用【讲评】对比手法,是文学创作中常用的一种表现手法。对比,是把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法。对比手法是把对立的意思或事物、或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。写作中的对比手法,就是把事物、现象和过程中矛盾的双方,安置在一定条件下,使之集中在一个完整的艺术统一体中,形成相辅相成的比照和呼应关系。运用这种手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。知识点解析【例1】为什么把邓稼先与奥本海默对比着写?【讲评】奥本海默和邓稼先分别是美中两国原子弹研究的领导人。他们的共同成就表明他们同样都是学术非凡的人。但是两个国家,两种社会背景,又造就了他们不同的性格特征。但是站在中国人的民族性格基础上考虑,我们更钦佩邓稼先,更接受他为国忘我、为科研忘我的伟大精神。作者也正是要通过在国家大背景下的对比,来进一步突出邓稼先的高尚品格。

知识点解析【例1】为什么把邓稼先与奥本海默对比着写?【参考答案】更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“是中国共产党的理想党员。”【小练习】

1.(《2013中国年度小小说》—《怯懦》)第③段多处运用对比手法,请举一例,作简要分析。【讲评】此题考查写作方法及其作用。对比手法通过比较,突出事物的特点,更好地表现人物的情感或文章的主题。本题针对第③段,找出具体的对比事件来举例,然后分析出此处所表达的人物心理或性格即可。知识点解析【小练习】

1.(《2013中国年度小小说》—《怯懦》)第③段多处运用对比手法,请举一例,作简要分析。知识点解析【参考答案】

示例一:舍友与家人远隔千里如同近在咫尺和陈叶与父亲同在北京却似远隔天涯,形成对比(2分),表现了陈叶的失落、无奈、羡慕等复杂的情感(2分)。

示例二:收到包裹或电话的舍友与从未收过的陈叶形成对比(2分),表现陈叶的羡慕之情(2分)。

示例三:陈叶羡慕舍友得到父母关爱,却不希望父亲来看她,形成对比(2分),这种矛盾的心理表现了她的虚荣(2分)。

示例四:舍友的父母经常寄来包裹和打来电话,与陈叶父亲从没来看女儿形成对比(2分),表现了陈父的怯懦(2分)。 中考在线【例1】(徐州中考题·《两棵金银花》)作者写了“去年我在花盆又扦插了一棵金银花”的用意是什么?考点:对比手法及作用【讲评】这篇文章题目是《两颗金银花》,文中对院子中金银花的茂盛进行了生动细腻的描写,后文又提到花盆中的金银花,显然是要和前文形成对比。解答此题要结合文章主旨,体会对比的作用。

中考在线【例1】(徐州中考题·《两棵金银花》)作者写了“去年我在花盆又扦插了一棵金银花”的用意是什么?考点:对比手法及作用【参考答案】(4分,意对即可)作者此处运用了对比(衬托、反衬)的写法,(1分)有意把院中的金银花和室内花盆里的金银花这两个寓意相反的事物放在一起对照比较着写(或:以室内花盆里的金银花衬托院中的金银花),(1分)以突出“自由的空间对生命成长的重要意义”这一主旨,(1分)给人以极鲜明的感受和极深刻的启示,增强了艺术效果和感染力。(1分)

中考在线【实战演练】(岳阳中考·《 黄山绝壁松》)作者在第③段写其他名松、在第⑥段写山下之松各有什么用意?【讲评】作者赞美的对象是黄山绝壁松,所以第③段写其他名松是为了衬托黄山绝壁松,把它凸显出来。第⑥段写山下之松用词含贬义,是和黄山绝壁松形成对比,目的是突出黄山绝壁松与恶劣环境斗争的精神和毅力。注意题干中的“各”字,这是要求把两个自然段作用分开回答。

中考在线【实战演练】(岳阳中考·《 黄山绝壁松》)作者在第③段写其他名松、在第⑥段写山下之松各有什么用意?【参考答案】第③段用其他名松衬托黄山绝壁松,突出重点,引人注意。第⑥段写山下之松运用了对比手法,突出绝壁松与恶劣环境斗争的坚强精神及顽强生命力。(答对一点得2分,答对两点得3分)

课后习题1.下列划线词的注音完全正确的一项是( )

A.蓦地(de) 妥善(tuǒ)

B.凌晨(líng) 轮廓(guō)

C.元勋(xūn) 故障(zhàng)

D.阻挠(ráo) 胆怯(qiè)2.下列各项中,划线词使用有误的一项是( )

A.《成语词典》那么厚,叫人惨不忍睹,我一看见它就头晕。

B.我终于可以名正言顺地摆脱自己家庭的阴影。

C.邓稼先作为一个在国内外崭露头角的优秀青年物理学家,在公共场合销声匿迹了。

D.在筹办这次艺术节的过程中,作为一位组织者和参加者,他是立下了汗马功劳的!DC课后习题3.阅读下面语句,根据语境,在横线上仿写与加点句子相似的语句。

大自然的万物都在表现自己,假若春笋不表现自己怎么会有浓郁苍翠的竹林?___________________________________________ ?人们在社会中同样需要表现自己,____________________________________________________ __?因此,哪里有成功和胜利,哪里就有表现。假若鲜花不表现自己怎么会有姹紫嫣红的花园假若袁隆平不表现自己怎么会有“中国水稻之父”的美称课后习题4.作者引用《吊古战场文》的目的是什么?正确的说法是( )

A.揭示战争的残酷以及给人民造成的巨大痛苦。

B.对当年在昆明时生活的怀念。

C.寄托了对邓稼先的怀念。

D.烘托了邓稼先工作环境的艰辛。5.“不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖”一句话表现的是什么?

答:表明邓稼先从事工作的重要,表现他身负重大责任。C课后习题6.课文第五部分中引用了唐代李华的《吊古战场文》,显示了邓稼先工作地点的荒凉,用300字左右的文字,充分发挥你的想象与联想,描绘邓稼先工作的环境。【参考答案】发挥想象,描写出环境的艰苦即可。

2. 1942年,毕业于西南联合大学;1944年,获清华大学硕士学位;1945年,获穆藕初奖学金,赴美留学;1948年,获芝加哥大学哲学博士学位,任芝加哥大学讲师、普林斯顿高等研究院研究员;1955年,任美国普林斯顿高等学术研究所教授;1966年,任美国纽约州立大学石溪分校教授兼物理研究所所长;1986年,任香港中文大学博文讲座教授;1998年,任清华大学教授, 2017年恢复中国国籍。写作背景3 . 关于邓稼先:邓稼先,1924年出生在安徽省怀宁县一个书香门第之家,1945年抗战胜利时,邓稼先从西南联大毕业,他于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。1950年8月,邓稼先在美国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国。同年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研究员。此后的八年间,他进行了中国原子核理论的研究。生字新词邓稼(jià )先 元勋(xūn)

至死不懈(xiè) 鞠(jū)躬尽瘁(cuì)

选聘(pìn) 无垠(yíng)

殷(yān)红初识课文熟读课文,走进文本,分析理解下列问题。1.文章的结构形式有何特点?2.课文主要表现了邓稼先什么精神?答:由一个引子和冠以小标题的三部分主体内容共同组成。答:(1)对祖国、对民族鞠躬尽瘁,无私奉献;

(2)干工作身先士卒、不怕牺牲、不求名利、甘当无名英雄;

(3)为人真诚谦虚、朴实坦诚;

(4)搞科研有超凡的创造才能,坚定的意志和坚强的信念。 初识课文3.文中多处写到核武器研制的艰苦环境,有什么作用?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:文章突出环境的艰苦,更好地烘托了人物的崇高精神。本文表达作者的思想感情:作者热情赞美邓稼先为国家和民族建立的功勋,表达了对邓稼先的崇敬之情。归纳总结1.作者的情感体会:

深刻感受到作者深沉的爱国主义感情。2.本文写作特色:

(1)朴实无华、平白流畅的语言风格,结合长短变化的句式安排,使文章蕴含了深厚的情感,极富表现力和感染力。

(2)作者采用“横式结构法”,巧立主题式的小标题多角度多侧面地展示了人物的性格和优秀品质,六个部分各有各的重点,同时又连成一个整体。板书设计把一切献给科学、献给祖国不计个人名利鞠躬尽瘁、死而后已无私奉献精神的

伟大科学家邓稼先知识链接关于邓稼先

邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,被称为“两弹元勋”。

中国第一颗原子弹爆炸成功在原子弹、氢弹研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。原子弹试验成功后,邓稼先又组织力量,探索氢弹设计原理,选定技术途径。领导并亲自参与了1967年中国第一颗氢弹的研制和实验工作。

邓稼先是中国知识分子的优秀代表,为了祖国的强盛,为了国防科研事业的发展,他甘当无名英雄,默默无闻地奋斗了数十年。他常常在关键时刻,不顾个人安危,出现在最危险的岗位上,充分体现了他崇高无私的奉献精神。他在中国核武器的研制方面做出了卓越的贡献,却鲜为人知,直到他死后,人们才知道了他的事迹。

邓稼先虽然长期担任核试验的领导工作,却本着对工作极度负责任的精神,总是在最关键、最危险的时候出现在第一线。例如,核武器插雷管、铀球加工等生死系于一发的危险时刻,他都站在操作人员身边,既加强了管理,又给作业者以极大的鼓励。知识点解析知识点:对比手法及作用【讲评】对比手法,是文学创作中常用的一种表现手法。对比,是把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法。对比手法是把对立的意思或事物、或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。写作中的对比手法,就是把事物、现象和过程中矛盾的双方,安置在一定条件下,使之集中在一个完整的艺术统一体中,形成相辅相成的比照和呼应关系。运用这种手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。知识点解析【例1】为什么把邓稼先与奥本海默对比着写?【讲评】奥本海默和邓稼先分别是美中两国原子弹研究的领导人。他们的共同成就表明他们同样都是学术非凡的人。但是两个国家,两种社会背景,又造就了他们不同的性格特征。但是站在中国人的民族性格基础上考虑,我们更钦佩邓稼先,更接受他为国忘我、为科研忘我的伟大精神。作者也正是要通过在国家大背景下的对比,来进一步突出邓稼先的高尚品格。

知识点解析【例1】为什么把邓稼先与奥本海默对比着写?【参考答案】更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“是中国共产党的理想党员。”【小练习】

1.(《2013中国年度小小说》—《怯懦》)第③段多处运用对比手法,请举一例,作简要分析。【讲评】此题考查写作方法及其作用。对比手法通过比较,突出事物的特点,更好地表现人物的情感或文章的主题。本题针对第③段,找出具体的对比事件来举例,然后分析出此处所表达的人物心理或性格即可。知识点解析【小练习】

1.(《2013中国年度小小说》—《怯懦》)第③段多处运用对比手法,请举一例,作简要分析。知识点解析【参考答案】

示例一:舍友与家人远隔千里如同近在咫尺和陈叶与父亲同在北京却似远隔天涯,形成对比(2分),表现了陈叶的失落、无奈、羡慕等复杂的情感(2分)。

示例二:收到包裹或电话的舍友与从未收过的陈叶形成对比(2分),表现陈叶的羡慕之情(2分)。

示例三:陈叶羡慕舍友得到父母关爱,却不希望父亲来看她,形成对比(2分),这种矛盾的心理表现了她的虚荣(2分)。

示例四:舍友的父母经常寄来包裹和打来电话,与陈叶父亲从没来看女儿形成对比(2分),表现了陈父的怯懦(2分)。 中考在线【例1】(徐州中考题·《两棵金银花》)作者写了“去年我在花盆又扦插了一棵金银花”的用意是什么?考点:对比手法及作用【讲评】这篇文章题目是《两颗金银花》,文中对院子中金银花的茂盛进行了生动细腻的描写,后文又提到花盆中的金银花,显然是要和前文形成对比。解答此题要结合文章主旨,体会对比的作用。

中考在线【例1】(徐州中考题·《两棵金银花》)作者写了“去年我在花盆又扦插了一棵金银花”的用意是什么?考点:对比手法及作用【参考答案】(4分,意对即可)作者此处运用了对比(衬托、反衬)的写法,(1分)有意把院中的金银花和室内花盆里的金银花这两个寓意相反的事物放在一起对照比较着写(或:以室内花盆里的金银花衬托院中的金银花),(1分)以突出“自由的空间对生命成长的重要意义”这一主旨,(1分)给人以极鲜明的感受和极深刻的启示,增强了艺术效果和感染力。(1分)

中考在线【实战演练】(岳阳中考·《 黄山绝壁松》)作者在第③段写其他名松、在第⑥段写山下之松各有什么用意?【讲评】作者赞美的对象是黄山绝壁松,所以第③段写其他名松是为了衬托黄山绝壁松,把它凸显出来。第⑥段写山下之松用词含贬义,是和黄山绝壁松形成对比,目的是突出黄山绝壁松与恶劣环境斗争的精神和毅力。注意题干中的“各”字,这是要求把两个自然段作用分开回答。

中考在线【实战演练】(岳阳中考·《 黄山绝壁松》)作者在第③段写其他名松、在第⑥段写山下之松各有什么用意?【参考答案】第③段用其他名松衬托黄山绝壁松,突出重点,引人注意。第⑥段写山下之松运用了对比手法,突出绝壁松与恶劣环境斗争的坚强精神及顽强生命力。(答对一点得2分,答对两点得3分)

课后习题1.下列划线词的注音完全正确的一项是( )

A.蓦地(de) 妥善(tuǒ)

B.凌晨(líng) 轮廓(guō)

C.元勋(xūn) 故障(zhàng)

D.阻挠(ráo) 胆怯(qiè)2.下列各项中,划线词使用有误的一项是( )

A.《成语词典》那么厚,叫人惨不忍睹,我一看见它就头晕。

B.我终于可以名正言顺地摆脱自己家庭的阴影。

C.邓稼先作为一个在国内外崭露头角的优秀青年物理学家,在公共场合销声匿迹了。

D.在筹办这次艺术节的过程中,作为一位组织者和参加者,他是立下了汗马功劳的!DC课后习题3.阅读下面语句,根据语境,在横线上仿写与加点句子相似的语句。

大自然的万物都在表现自己,假若春笋不表现自己怎么会有浓郁苍翠的竹林?___________________________________________ ?人们在社会中同样需要表现自己,____________________________________________________ __?因此,哪里有成功和胜利,哪里就有表现。假若鲜花不表现自己怎么会有姹紫嫣红的花园假若袁隆平不表现自己怎么会有“中国水稻之父”的美称课后习题4.作者引用《吊古战场文》的目的是什么?正确的说法是( )

A.揭示战争的残酷以及给人民造成的巨大痛苦。

B.对当年在昆明时生活的怀念。

C.寄托了对邓稼先的怀念。

D.烘托了邓稼先工作环境的艰辛。5.“不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖”一句话表现的是什么?

答:表明邓稼先从事工作的重要,表现他身负重大责任。C课后习题6.课文第五部分中引用了唐代李华的《吊古战场文》,显示了邓稼先工作地点的荒凉,用300字左右的文字,充分发挥你的想象与联想,描绘邓稼先工作的环境。【参考答案】发挥想象,描写出环境的艰苦即可。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读