高二历史必修三第1课 百家争鸣和儒家思想的形成 课件 (共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 高二历史必修三第1课 百家争鸣和儒家思想的形成 课件 (共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 411.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-03-30 17:29:39 | ||

图片预览

文档简介

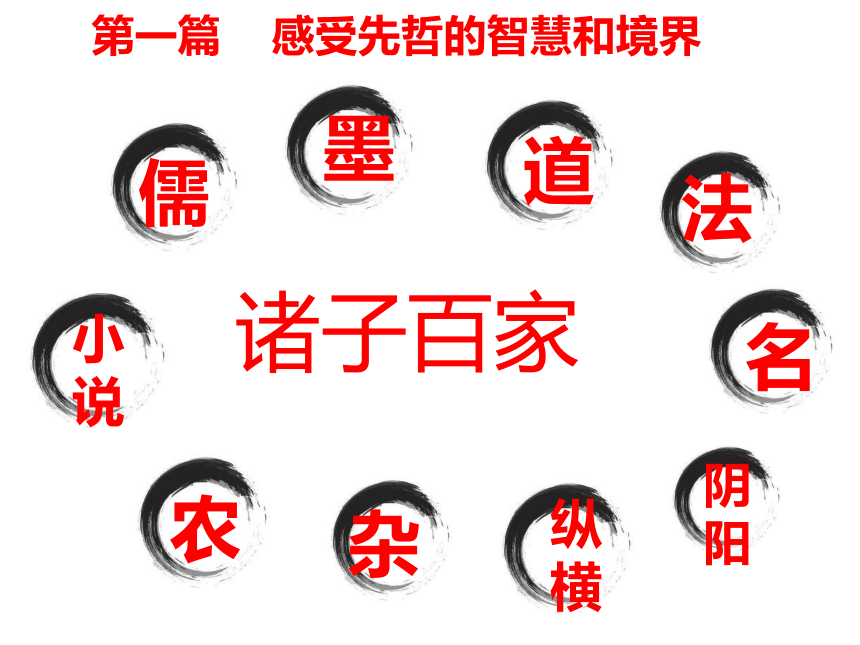

课件28张PPT。 所谓“百家”:是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,道家、法家、墨家、名家、阴阳家、纵横家、杂家、农家、小说家等十家。

所谓“争鸣”:指当时不同思想流派的学者或思想家针对当时社会上和学术上的各种问题,他们著书立说,广收徒,争相发表自己的见解。 战国时代,齐都

临淄的稷下学宫,

是当时学术文化的

交流中心和诸子百

家争鸣的重要场

所。第一篇 感受先哲的智慧和境界诸子百家

1988年诺贝尔奖获奖者在巴黎共同宣言中说:“人类要在二十一世纪生存下去,必须回到二千五百年前,从孔子那儿重新寻找智慧。”爱人己所不欲

勿施于人克己复礼(为政以德)方法1方法2方法31.孔子的思想核心一生追求礼乐的孔子2.孔子的教育思想教学对象;

教学方法;

学习方法;

学习态度3.伦理观

性相近,习相远——性善论

4.天命观——重人事,轻鬼神

结论:儒家过于关注社会现实,缺乏对世界本源的探索和对人精神世界的关怀,为宋明理学的产生作铺垫。

一生正气满腔热血的孟子

① “仁政”

“制民恒产”,让每家农户有百亩之田、五亩之宅,有起码的生产资料;“勿夺农时”,保证农民有劳动的时间;“省刑罚,薄税敛”,使人民有最低的物质生活条件;加强道德教育,使人民懂得“孝悌忠信”的道理

② “民贵君轻”(民本思想)

③ 伦理观:“性本善”

① “仁义”和“王道”

“行一不义,杀一无罪,而得

天下,仁者不为也”

② “君舟民水”

③ “礼法并用”

④伦理观:“性本恶”

⑤朴素的唯物思想

“天行有常,不为尧存,

不为桀亡”。

制天命而用之战国时期,孟子、荀子发展了儒学,

体现了新兴地主阶级的要求。具有法家色彩的荀子今天儒家思想过时了吗?还有必要提倡它吗?为什么?讨论:1 、儒家强调“有教无类”“因材施教”“学思结合”的教育教学思想,对我国当代教育事业的发展和人才的培养有积极作用。2 、儒家提倡“孝” 、“仁义” 、“诚信” 等道德伦理观有助于构建和谐人际关系,促进社会主义精神文明建设。3 、儒家强调“正身自省” 、 “修已安人” 、加强道德修养,有助于约束和规范市场经济主体的交易活动和行为,使社会主义市场经济健康、正常、有序的进行。4 、儒家主张的“大一统” 思想有利于巩固中华民族的统一,在今天更是有着现实意义。儒家思想的现实意义及对待儒学的正确态度(1)自然观——“道”为世界万物

的本原;

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

(2)政治主张:“无为而治”“小国寡民”

不尚贤,使民不争。

失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄也,而乱之首也。

(3)具有朴素的辩证法思想。

睿智恬静的老子豁达洒脱的庄子宣传自然无为,提出“齐物”论(任何事物本质上相同)

崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由;道家出世的思想反映了没落贵族完全丧失了探求客观真理的信心;结论:老庄思想代表了当时没落的奴隶主贵族无奈的心境法——以法治国

术——驾驭大臣之术

势——震慑臣民之威法家的三把利刃1.系统的法治理论2.专制主义中央集权理论事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》3.主张改革“圣人不期修古,不法常可”

“世异则事异,事异则备变”4.人性论:性恶论结论:法家思想适应了新兴地主阶级统治的需要,受到重视。深谙帝王之术的韩非子大爱无疆的墨子“兼爱”、“非攻”、"尚贤"

“节俭”“尚同”

天命观——相信鬼神的存在结论:

代表平民阶层,不曾受重用,但“粉丝团”非常强大,是与儒家思想并称为显学。第二篇 诸子蜂起,百家争鸣,百花齐放治国之争人性论之争自然观之争爱之争(爱人)古今之争(变革)世异则事异,事异则备变。天人之争假如你是春秋战国时期的一位诸侯王,你会重用哪家思想来治国呢?第三篇 探索百家争鸣之源探究:战火纷飞的春秋战国为何会出现文化上的盛世局面

——多元文化的发展?大变革的时代

经济:井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立;

政治:分封制崩溃,周王室衰微;

阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用;

教育:学术下移,从“学在官府”发展到“学在民间”,私学兴起,造成思想和言论的空前自由;

历史因素:春秋战国较多保留原始民主的遗存。

——冯天瑜《中国文化史》

文化因素:春秋西周时期的文化积累。——易中天“心智的早熟”历史规律:一定时期的思想文化,是一定时期的社会经济、

政治发展的反映。第四篇 一个时代的震撼与思索百家争鸣之影响是中国历史上第一次思想解放运动,是中国人文主义思想的起源,是中华民族第一次精神觉醒;是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础;各派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包、宽容开放的特点。1. 战国时期之所以能形成百家争鸣的局面,是因为( )

①当时社会正处于大变革的过渡时期

②思想家的经历和性格各有不同

③儒家思想尚未处于支配地位

④各国的政治改革与竞争急需理论的指导

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④C2.问题:“The river carries a boat, yet, it can turn the boat over as well.”这句话最早见与中国哪位思想家的著作?( )

A.Li Er

B.Zhuang Zhou

C.Meng Ke

D.Xun Kuang

D全世界75位诺贝尔奖获得者于1988年在巴黎聚会,讨论新世纪世界的前途,他们竟然得出一致的结论,认为在21世纪,人类如果要过上和平幸福的生活,就应该回到2500年前中国的孔子那里去寻找智慧。他们从孔子那里去寻找的“智慧”是

A. “己所不欲,勿施于人”

B.“人之性恶,其善者伪也”

C.“是非之心”,人皆有之

D.“制天命而用之”

A孔子主张人在修养的过程中,其来自内部的自由、自律和来自外部的他由、他律,应当是相辅相成的关系。孔子主张的“他律”指的是( )

A.君主意志 B.“爱人”之心

C.内心自省 D.礼乐规范

D有一家父母得知其小孩在外偷了东西,如果他们相信荀子的理论,可能对小孩采取的态度是

A.认为孩子的本性是恶的,但只要好好教育,孩子会改正错误。

B.认为孩子的本性是善的,他犯错误是一时糊涂

C.认为孩子的本性是恶的,必须严厉

地惩罚他,使他害怕,以防再犯

D.认为孩子犯错并非本性造成,而

是环境不好,应择善而居

A某中学历史课堂上,学生从“穿衣”的角度表达他们对诸子百家思想的理解。甲说,穿衣服要合乎四季的变化;乙说,穿衣服要看你的身份地位;丙说,讲究穿着是一种浪费;丁说,统一由上级规定就好。他们的描述所对应的思想是?

A.甲-儒,乙-墨,丙-法,丁-道 B.甲-道,乙-儒,丙-墨,丁-法 C.甲-儒,乙-法,丙-墨,丁-道 D.甲-道,乙-墨,丙-法,丁-儒

B荀子的政治思想是在人性恶的认识基础上建立的。他认为:人生而有各种欲望,性好利,因此人性恶;所以要改造人性,通过自我改造和社会改造,人皆可以为尧舜;社会改造在于强化礼法。这说明当时

A.荀子在继承儒家思想基础上开创了法家学派

B.出现思想学说相互融合的现象

C.儒法并用逐渐成为统治者的治国思想

D.儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟B视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人其身,若视其身。这一主张属于 ()

A.儒家“仁爱”思想 B.墨家“兼爱”思想

C.儒家“礼治”思想 D.墨家“非攻”思想

答案:B

解析:本题考查“百家争鸣”时各家的主要主张,意在考查考生对各家学说的区别能力。材料的意思是“看待别人的国家就像自己的国家,看待别人的家族就像自己的家族,看待别人之身就像自己之身”。这反映出作者主张诸侯之间要相爱,不要发生战争;家族宗主之间要相爱,不要发生掠夺;人与人之间要相爱,不要相互残害。这是墨家的“兼爱”的思想。儒家仁政

性善

民本

特点:政治思想和道德准则道家

(≠

道教)无为

任何事物都有矛盾对立的两个方面;矛盾两方可以互相转化

特点:哲学基础墨家反对世卿世禄制,主张尚贤,反对战争

兼爱(平等地爱一切人)

不受重视

法家法、术、势

大一统思想

特点:成为进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

各家思想的特点及关系关系:儒道法三家具有互补性,在发展中表现出融合的趋势,共同构筑了中华民族传统文化的基本精神。

小结:

一个根源——生产力的发展

两个阶段——春秋、战国

三个阶级——新兴地主阶级、没落奴隶主贵族、平民阶层(小生产者)

四大派别——儒、墨、道、法(观点、争鸣)

各家地位及影响

墨家历代均不受重视;动荡年代重视法家;动荡后初期道家;国家稳固后用儒家

历代统治者“外儒内法,剂之以道”

阴阳家(阴阳五行,解释天地运行)齐国的邹衍

名家:代表人物公孙龙(白马非马)

纵横家:著名的有苏秦(主张“合纵”,即六国团结抗秦)、张仪(主张“连横”,即瓦解六国的团结,使之分别奉事秦国)。这两类策士统称“纵横家”。

杂家:战国至秦汉间杂揉各学派思想的一部分学者,代表著作为《吕氏春秋》、《淮南子》

农家:战国时反映农业生产和农民思想的学术流派。 (许行)补充资料

所谓“争鸣”:指当时不同思想流派的学者或思想家针对当时社会上和学术上的各种问题,他们著书立说,广收徒,争相发表自己的见解。 战国时代,齐都

临淄的稷下学宫,

是当时学术文化的

交流中心和诸子百

家争鸣的重要场

所。第一篇 感受先哲的智慧和境界诸子百家

1988年诺贝尔奖获奖者在巴黎共同宣言中说:“人类要在二十一世纪生存下去,必须回到二千五百年前,从孔子那儿重新寻找智慧。”爱人己所不欲

勿施于人克己复礼(为政以德)方法1方法2方法31.孔子的思想核心一生追求礼乐的孔子2.孔子的教育思想教学对象;

教学方法;

学习方法;

学习态度3.伦理观

性相近,习相远——性善论

4.天命观——重人事,轻鬼神

结论:儒家过于关注社会现实,缺乏对世界本源的探索和对人精神世界的关怀,为宋明理学的产生作铺垫。

一生正气满腔热血的孟子

① “仁政”

“制民恒产”,让每家农户有百亩之田、五亩之宅,有起码的生产资料;“勿夺农时”,保证农民有劳动的时间;“省刑罚,薄税敛”,使人民有最低的物质生活条件;加强道德教育,使人民懂得“孝悌忠信”的道理

② “民贵君轻”(民本思想)

③ 伦理观:“性本善”

① “仁义”和“王道”

“行一不义,杀一无罪,而得

天下,仁者不为也”

② “君舟民水”

③ “礼法并用”

④伦理观:“性本恶”

⑤朴素的唯物思想

“天行有常,不为尧存,

不为桀亡”。

制天命而用之战国时期,孟子、荀子发展了儒学,

体现了新兴地主阶级的要求。具有法家色彩的荀子今天儒家思想过时了吗?还有必要提倡它吗?为什么?讨论:1 、儒家强调“有教无类”“因材施教”“学思结合”的教育教学思想,对我国当代教育事业的发展和人才的培养有积极作用。2 、儒家提倡“孝” 、“仁义” 、“诚信” 等道德伦理观有助于构建和谐人际关系,促进社会主义精神文明建设。3 、儒家强调“正身自省” 、 “修已安人” 、加强道德修养,有助于约束和规范市场经济主体的交易活动和行为,使社会主义市场经济健康、正常、有序的进行。4 、儒家主张的“大一统” 思想有利于巩固中华民族的统一,在今天更是有着现实意义。儒家思想的现实意义及对待儒学的正确态度(1)自然观——“道”为世界万物

的本原;

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

(2)政治主张:“无为而治”“小国寡民”

不尚贤,使民不争。

失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄也,而乱之首也。

(3)具有朴素的辩证法思想。

睿智恬静的老子豁达洒脱的庄子宣传自然无为,提出“齐物”论(任何事物本质上相同)

崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由;道家出世的思想反映了没落贵族完全丧失了探求客观真理的信心;结论:老庄思想代表了当时没落的奴隶主贵族无奈的心境法——以法治国

术——驾驭大臣之术

势——震慑臣民之威法家的三把利刃1.系统的法治理论2.专制主义中央集权理论事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》3.主张改革“圣人不期修古,不法常可”

“世异则事异,事异则备变”4.人性论:性恶论结论:法家思想适应了新兴地主阶级统治的需要,受到重视。深谙帝王之术的韩非子大爱无疆的墨子“兼爱”、“非攻”、"尚贤"

“节俭”“尚同”

天命观——相信鬼神的存在结论:

代表平民阶层,不曾受重用,但“粉丝团”非常强大,是与儒家思想并称为显学。第二篇 诸子蜂起,百家争鸣,百花齐放治国之争人性论之争自然观之争爱之争(爱人)古今之争(变革)世异则事异,事异则备变。天人之争假如你是春秋战国时期的一位诸侯王,你会重用哪家思想来治国呢?第三篇 探索百家争鸣之源探究:战火纷飞的春秋战国为何会出现文化上的盛世局面

——多元文化的发展?大变革的时代

经济:井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立;

政治:分封制崩溃,周王室衰微;

阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用;

教育:学术下移,从“学在官府”发展到“学在民间”,私学兴起,造成思想和言论的空前自由;

历史因素:春秋战国较多保留原始民主的遗存。

——冯天瑜《中国文化史》

文化因素:春秋西周时期的文化积累。——易中天“心智的早熟”历史规律:一定时期的思想文化,是一定时期的社会经济、

政治发展的反映。第四篇 一个时代的震撼与思索百家争鸣之影响是中国历史上第一次思想解放运动,是中国人文主义思想的起源,是中华民族第一次精神觉醒;是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础;各派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包、宽容开放的特点。1. 战国时期之所以能形成百家争鸣的局面,是因为( )

①当时社会正处于大变革的过渡时期

②思想家的经历和性格各有不同

③儒家思想尚未处于支配地位

④各国的政治改革与竞争急需理论的指导

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④C2.问题:“The river carries a boat, yet, it can turn the boat over as well.”这句话最早见与中国哪位思想家的著作?( )

A.Li Er

B.Zhuang Zhou

C.Meng Ke

D.Xun Kuang

D全世界75位诺贝尔奖获得者于1988年在巴黎聚会,讨论新世纪世界的前途,他们竟然得出一致的结论,认为在21世纪,人类如果要过上和平幸福的生活,就应该回到2500年前中国的孔子那里去寻找智慧。他们从孔子那里去寻找的“智慧”是

A. “己所不欲,勿施于人”

B.“人之性恶,其善者伪也”

C.“是非之心”,人皆有之

D.“制天命而用之”

A孔子主张人在修养的过程中,其来自内部的自由、自律和来自外部的他由、他律,应当是相辅相成的关系。孔子主张的“他律”指的是( )

A.君主意志 B.“爱人”之心

C.内心自省 D.礼乐规范

D有一家父母得知其小孩在外偷了东西,如果他们相信荀子的理论,可能对小孩采取的态度是

A.认为孩子的本性是恶的,但只要好好教育,孩子会改正错误。

B.认为孩子的本性是善的,他犯错误是一时糊涂

C.认为孩子的本性是恶的,必须严厉

地惩罚他,使他害怕,以防再犯

D.认为孩子犯错并非本性造成,而

是环境不好,应择善而居

A某中学历史课堂上,学生从“穿衣”的角度表达他们对诸子百家思想的理解。甲说,穿衣服要合乎四季的变化;乙说,穿衣服要看你的身份地位;丙说,讲究穿着是一种浪费;丁说,统一由上级规定就好。他们的描述所对应的思想是?

A.甲-儒,乙-墨,丙-法,丁-道 B.甲-道,乙-儒,丙-墨,丁-法 C.甲-儒,乙-法,丙-墨,丁-道 D.甲-道,乙-墨,丙-法,丁-儒

B荀子的政治思想是在人性恶的认识基础上建立的。他认为:人生而有各种欲望,性好利,因此人性恶;所以要改造人性,通过自我改造和社会改造,人皆可以为尧舜;社会改造在于强化礼法。这说明当时

A.荀子在继承儒家思想基础上开创了法家学派

B.出现思想学说相互融合的现象

C.儒法并用逐渐成为统治者的治国思想

D.儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟B视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人其身,若视其身。这一主张属于 ()

A.儒家“仁爱”思想 B.墨家“兼爱”思想

C.儒家“礼治”思想 D.墨家“非攻”思想

答案:B

解析:本题考查“百家争鸣”时各家的主要主张,意在考查考生对各家学说的区别能力。材料的意思是“看待别人的国家就像自己的国家,看待别人的家族就像自己的家族,看待别人之身就像自己之身”。这反映出作者主张诸侯之间要相爱,不要发生战争;家族宗主之间要相爱,不要发生掠夺;人与人之间要相爱,不要相互残害。这是墨家的“兼爱”的思想。儒家仁政

性善

民本

特点:政治思想和道德准则道家

(≠

道教)无为

任何事物都有矛盾对立的两个方面;矛盾两方可以互相转化

特点:哲学基础墨家反对世卿世禄制,主张尚贤,反对战争

兼爱(平等地爱一切人)

不受重视

法家法、术、势

大一统思想

特点:成为进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

各家思想的特点及关系关系:儒道法三家具有互补性,在发展中表现出融合的趋势,共同构筑了中华民族传统文化的基本精神。

小结:

一个根源——生产力的发展

两个阶段——春秋、战国

三个阶级——新兴地主阶级、没落奴隶主贵族、平民阶层(小生产者)

四大派别——儒、墨、道、法(观点、争鸣)

各家地位及影响

墨家历代均不受重视;动荡年代重视法家;动荡后初期道家;国家稳固后用儒家

历代统治者“外儒内法,剂之以道”

阴阳家(阴阳五行,解释天地运行)齐国的邹衍

名家:代表人物公孙龙(白马非马)

纵横家:著名的有苏秦(主张“合纵”,即六国团结抗秦)、张仪(主张“连横”,即瓦解六国的团结,使之分别奉事秦国)。这两类策士统称“纵横家”。

杂家:战国至秦汉间杂揉各学派思想的一部分学者,代表著作为《吕氏春秋》、《淮南子》

农家:战国时反映农业生产和农民思想的学术流派。 (许行)补充资料

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术