2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第1单元2 杜甫诗三首

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第1单元2 杜甫诗三首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-31 10:17:01 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。2 杜甫诗三首第1单元 气象恢弘的初盛唐诗歌诗 宴

穷居成都草堂的杜甫家里来了几位诗友,杜夫人端上三菜一汤待客。第一碗是炒韭菜,上放两个蛋黄;第二碗也是炒韭菜,上面甩着蛋白;第三碗是清蒸豆腐渣;最后是一大碗韭菜豆腐渣汤,上漂几片蛋壳。 客人有些莫名其妙,杜甫指着第一碗说,这叫“两个黄鹂鸣翠柳”;指着第二碗说,这是“一行白鹭上青天”;指着第三碗说,这是“窗含西岭千秋雪”;指着最后一大碗汤说,这是“门泊东吴万里船”。此时客人才恍然大悟,鼓掌叫绝。第1单元 气象恢弘的初盛唐诗歌◆ 作者卡片 ◆

杜甫 (712~770),字子美,唐代诗人。

祖籍襄阳(今属湖北),生于河南巩县。因曾

居长安城南少陵,自称“少陵野老”,后在

成都被严武荐为节度参谋,检校工部员外郎;

后世称之为杜少陵,杜工部。有《杜工部集》,

与李白并称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫生活在唐王朝由盛转衰之时,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。 ◆ 背景呈现 ◆

(1)《茅屋为秋风所破歌》写于公元761年,是杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首歌行体古诗。公元759年,饱受战乱之苦的杜甫一家流浪到四川,在亲友的帮助下,终于在成都西郊建起了一座茅草房,暂时结束了颠沛流离的生活。可不幸的是761年的秋天,一场大风把茅草给卷走了,他的一家只好在风雨淋漓中度过了一个难挨的不眠之夜。此情此景,使杜甫感慨万千,于是挥笔写下了这首不朽的诗篇。 (2)《兵车行》是杜甫的名篇,为历代推崇。它揭露了唐玄宗长期以来穷兵黩武、连年征战给人民造成的巨大的灾难,具有深刻的思想内容,在艺术上成就也很突出。

(3)《旅夜书怀》是一首五言律诗,是杜甫于765年离开四川成都草堂以后在旅途中所作。这首诗深刻地表现了作者内心飘泊无依的感伤。◆ 知识链接 ◆

(1)歌行,古代诗歌的一种体裁。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”和“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格的区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律,一般比较自由 ,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。“行”是乐曲的意思。

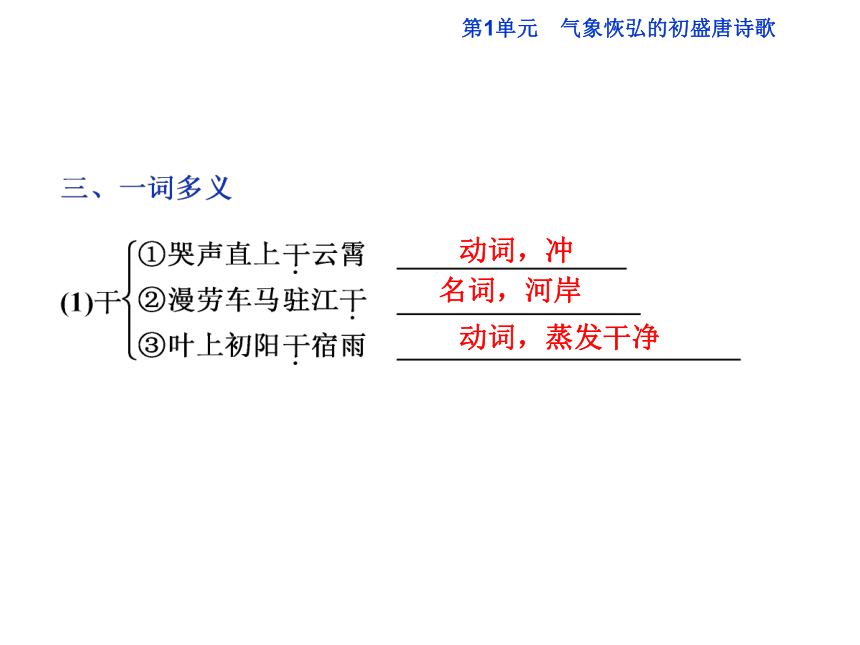

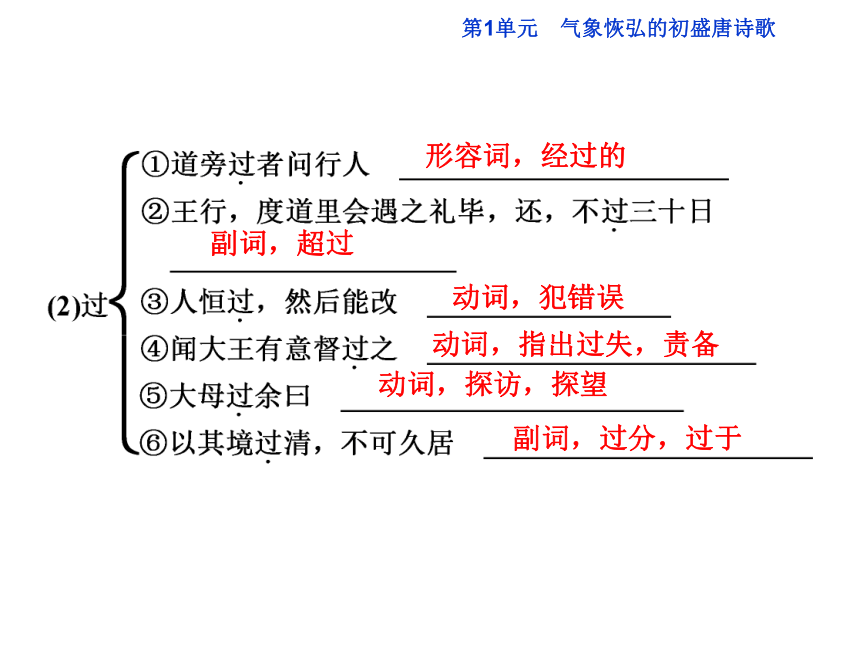

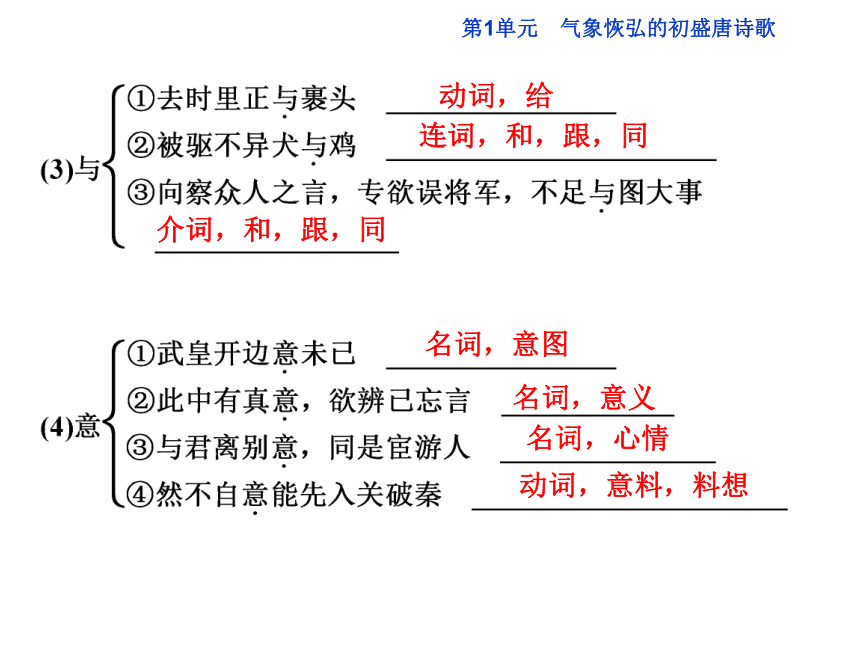

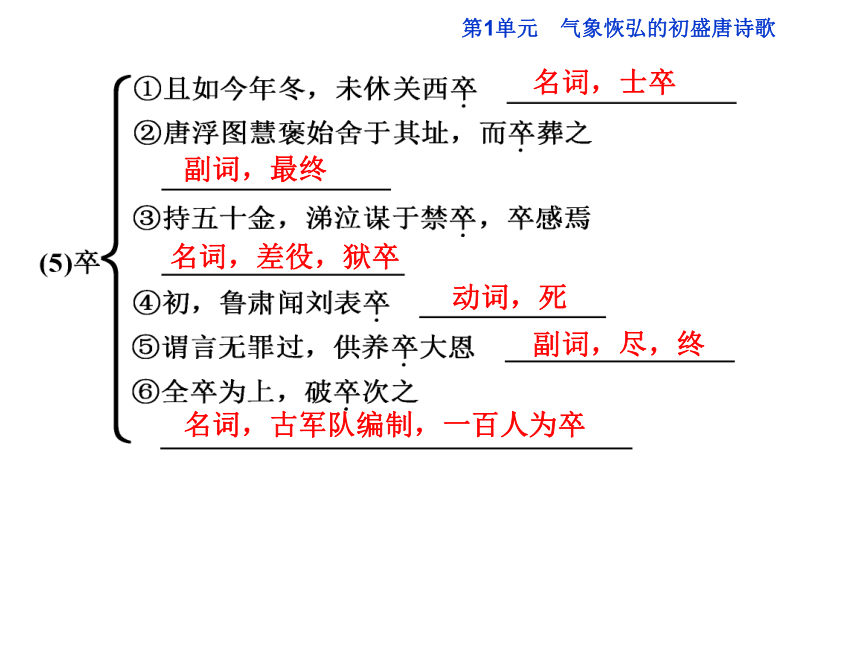

(2)近体诗的一种,因为格律严密,故有此名。起源于南北朝,至唐代初年始定形。以八句四韵为定格,中间两联须对仗。第2、4、6、8句押韵。首句可押可不押。通常押平声韵,但亦偶有押仄声的。分五、七言两体,分别称为五律、七律。凡一首诗超过十句的,称之为“排律”。“见”通“现”,出现“耶”通“爷”,父亲“陇”通“垄”动词,冲名词,河岸动词,蒸发干净形容词,经过的副词,超过动词,犯错误动词,指出过失,责备动词,探访,探望副词,过分,过于动词,给连词,和,跟,同介词,和,跟,同名词,意图名词,意义名词,心情动词,意料,料想名词,士卒副词,最终名词,差役,狱卒动词,死副词,尽,终名词,古军队编制,一百人为卒动词,能够动词,得到动词,领会,理解名词,心得,收获动词,实现,达到形容词,高名词,正,端正形容词,使人惊奇的方位名词作状语,向北方位名词作状语,向西动词作名词,问题使动用法,使……休息从军出征的人妻子儿女古时函谷关以东地区整齐,成行成列被埋掉六、文言句式

①去时里正与裹头 _________________

②或从十五北防河 _________________

③禾生陇亩无东西 _________________

④被驱不异犬与鸡 ________________

⑤生男埋没随百草 _________________省略句省略句省略句被动句被动句七、名句默写

①___________________,骄儿恶卧踏里裂。

(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

②去时里正与裹头,________________________。

③生女犹得嫁比邻,___________________________。

(杜甫《兵车行》)

④__________________,月涌大江流。

⑤飘飘何所似?_____________________。

(杜甫《旅夜书怀》)布衾多年冷似铁归来头白还戍边生男埋没随百草星垂平野阔天地一沙鸥1.诵读《茅屋为秋风所破歌》,筛选文本中的关键词,概括每小节诗的主要内容,理清诗歌的思路。

[名师指津] 从说明秋风破屋的有关情景和诗人的感触的角度入手。

我的理解:秋风破屋——群童抱茅——长夜难眠——愿得广厦。 2.《茅屋为秋风所破歌》的前五句中有哪些富有表现力的动词,找出来试作分析。

[名师指津] 要重点分析能充分表现秋风破屋情景与诗人心情的动词。我的理解:富有表现力的动词有:“怒号”“卷”“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”。

“怒号”与“卷”字紧密相承,形象地描摹出呼啸而来的凶猛的狂风,顷刻间就把屋上的茅草席卷而去的情景,“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”又形象地描写出茅草随狂风迅速飞动,被吹得满山遍野、四处飞扬的情景。这些动词一方面渲染了风力之大;另一方面也烘托出诗人眼望着自己苦心经营的草堂遭到破坏,而无力挽救的焦急心情。一个接一个的动作不仅组成一幅幅鲜明的图画,而且紧紧地牵动诗人的视线,拨动诗人的心弦。3.《兵车行》第二段“君不闻”之后和第三段“君不见”之前都是写战争带来的深重灾难,这是否重复?

[名师指津] 注意区分“闻”与“见”叙述角度和内容的不同。

我的理解:不重复。“君不闻”描写的是函谷关以东景象,而“君不见”是役夫家乡关西景象;“君不闻”是从广阔的社会层面描写,而“君不见”是从百姓的内心感受上叙述。4.杜甫在《旅夜书怀》中“书”了怎样的“怀”?

[名师指津] 分别分析五、六句的反语表露的愤激之情和

七、八句的以景自喻、借景抒情的表达作用。 我的理解:诗的后半部分是“书怀”。第五、六句说,有点名声,哪里是因为我的文章好呢?做官,倒应该因为年老多病而离职。这是反话,立意至为含蓄。诗人素有远大的政治抱负,但长期被压抑而不能施展,因此名声竟因文章而著,这实在不是他的心愿。杜甫此时确实是既老且病,但他的休官,却主要不是因为老和病,而是由于被排挤。这里表现出诗人心中的不平,同时揭示出政治上失意是他漂泊、孤寂的根本原因。最后两句说,飘然一身像个什么呢?不过像广阔的天地间的一只沙鸥罢了。诗人即景自况以抒悲怀。水天空阔,沙鸥飘零;人似沙鸥,转徙江湖。这一联借景抒情,深刻地表现了诗人内心飘泊无依的感伤,真是一字一泪,感人至深。5.《旅夜书怀》这首诗中“细草微风岸,危樯独夜舟”描写了怎样的景色?暗寓了作者怎样的情怀?

[名师指津] 解说意象构成的画面内容,指出景象与诗人的境况、情感的相似之处。

我的理解:微风吹拂着江岸上的细草,竖着高高桅杆的小船在月夜孤独地停泊着。此景正暗示着诗人的境况和情怀,像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。杜诗最突出的艺术特色是:诗人常将自己的主观感受隐藏在客观的描写中,让景物自身去打动读者。例如《丽人行》中,诗人并没有直接去斥责杨氏兄妹的荒淫,然而从对他们服饰、饮食等方面的具体描述中,作者的爱憎态度已显露无遗。杜诗语言平易朴素、通俗、写实,但却极见功力。他还常用人物独白和俗语来突出人物性格的个性化。

杜诗在刻画人物时,特别善于抓住细节来进行描写,如《兵车行》。杜甫诗风多变,但总体来看,可以概括为沉郁顿挫。这里的沉郁是指文章的深沉蕴蓄;顿挫则是指感情的抑扬曲折,语气、音节的跌宕摇曳。借助诗眼,高效鉴赏

“诗眼”大致分两类:

第一类是一首诗的凝聚点,提示诗的主旨。这是全诗的诗眼。

第二类是诗中最精练传神的词语,或能增强诗歌的形象性,或给人以丰富的想象,或使诗意更精确,或使诗句翻出新意。这是局部的诗眼。

高考试卷上的提问方式:这首诗的诗眼是哪个字,请简要分析?

变式提问:

1.某一字(词)历来为人称道,你认为它好在哪里?谈谈你的理解。

2.你认为某一联中最生动传神的字(词)是哪个?为什么? 阅读下面一首唐诗,回答问题。

过香积寺

王 维

不知香积寺,数里入云峰。古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。薄暮空潭曲,安禅[注]制毒龙。【注】 安禅,佛家语,指闭目静坐,不生杂念,身心安然进入清寂宁静的境界;毒龙,佛家比喻邪念妄想。

古人评诗时常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精练传神的一个字,你认为这首诗第三联两句诗的“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________【答案】 结合全诗赏析时可从不同的角度切入:

(示例1)第三联上下两句的诗眼分别是“咽”和“冷”。喧闹的泉声遇“危石”而哽咽,温暖的日色因树林的幽深而变冷。这“咽”和“冷”充分点明和突出了深山的特点,烘托出幽静、悠远的冷清气氛。作者融情于景,借景抒情,表现愿意远离世俗欲念的隐士情怀。(此答案从表现手法的角度分析其妙处)

(示例2)第三联上下两句的诗眼分别是“咽”和“冷”。因为“咽”用拟人的手法写泉流之声,以动写静,突出禅寺之静,生动而传神地写出泉流过高石时,水声急变;“冷”字不仅写出日色下青松的色调,更突出了香积寺环境的清幽、静谧,禅院寂静空灵之感由这一“冷”字表现出来。(此答案从修辞和表现手法的角度分析其妙处)文字的启蒙何处始

肖复兴

读唐诗,读绝句的话,李白要比杜甫的好;

但读律诗,杜甫则胜过李白。原因在于,杜甫

律诗里的对仗,更工整,更讲究,更富有寻常

人生的感悟和哲思。因此,读杜甫诗,尤其须

注意其中的对仗,从中能体会到中国文字的独到之处,其字与字、词与词之间微妙的变化和韵味,只有中国文字才能传达,靠符号支撑起来的西洋文字,难以品味得到。当今语言越来越粗鄙化,学习这样古典并经典的文字,尤为必要。特别是对孩子的启蒙教育,这样的营养成分也不可缺少。 过去旧学里是讲究这样的对仗文字训练的,从小要学“天对地,雨对风,雪纷纷对雾蒙蒙”。这样的传统,如今已经不复存在。古诗里的对仗,其中奥妙无以穷尽,对孩子语感的培养、文学的启蒙,作用简直就不啻于一场智力的体操。如同品酒师需要训练味觉一样,我们对于中国文字的感悟力,也需要训练。 如杜甫诗中的对仗,以写自然景物为例——因为这样的诗句,对于孩子更容易接受,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,这是孩子最熟悉的,历朝历代的小学语文课本里,都会选它,实在是因为它的对仗既工整又可爱,而且,没有一个生僻字,都是大白话,一看就懂,让你感到,相隔了一千多年,杜甫操的怎么还是和我们现在一模一样的语言?好的文字,就是这样和岁月和我们都没有任何隔膜。 相比较这首诗的下面一联对仗:“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”就弱了些。同样的文字,“千秋”和“万里”的对仗,显得更虚更文了一些,不如“两个”和“一行”直白且亲近,如同我们平常说话。黄鹂的“黄”和白鹭的“白”;翠柳的“翠”与青天的“青”的对仗,会培养我们从小对于颜色的敏感,很难想象如果用yellow去对white,还能有这样的效果。

“自去自来堂上燕,相亲相近水中鸥。”依然是口语一般的亲近,让你惊讶大白话居然也可成为千古不灭的好句子。燕子和水鸥的拟人化,“自来自去”对“相亲相近”,还能有比这更平易却又贴切的对仗吗? 黄莺过水翻回去,燕子衔泥湿不妨。”日常之景,渡水的黄莺,衔泥的燕子,都书写得这样富于人情味。水面上来回飞的黄莺,让我们看到了可爱的韧劲儿。衔泥不怕湿,是燕子不怕呢?还是诗人不怕?都格外体现着一种特别温馨的味道。 “叶心朱实看时落,阶面青苔先自生。”依然是日常之景,果子和青苔,和人有了交流;“看时落”对仗“先自生”,让果子和青苔变得不同寻常,如同我们人一样,在生长的过程中有了往复的生命。只有深切的体会,才会体会到叶心的“心”,阶面的“面”的奥妙。为什么不用“叶里”对“阶上”,一样工整呀,因为“心”是比里更里面的深处,而青苔正是紧贴在“面”上而生的呢。因此,说阶上花草,可以;说阶上青苔,就不那么确切。这是中国文字的功夫所在。 “穿花蝴蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。”蜻蜓点水是现成的成语,让蝴蝶穿花和它相对,多么的聪明又和谐;“深深”对“款款”,又见他观察是如何的细致。而这一切对于孩子,是拉近和大自然的关系的天然图画。

由于“三吏”和“三别”,我们常误以为杜甫的社会感沉郁过重,其实,他常住乡间,对自然的情感,和孩子相通,对自然的观察也格外仔细、特别,也和孩子的心理相似。“巢边野雀群欺燕,花底山蜂远趁人”,野鸟到人间的窝边欺负燕子去了,山里的蜜蜂远避人群去花中静静地采蜜,其中的爱恨情感,特别是对弱势的偏向,和孩子们是多么的相近!“群”对“远”,多么的别致,又充满感情的色彩。“笋根雉子无人见,沙上凫雏傍母眠”,对比无人怜见的小野鸡,水鸟母子情深,更会让孩子引发联想。“山禽引子哺红果,溪女得钱留白鱼”,依然是一幅山禽母子图,只不过,这一次是衔果图,对比的是溪女,其中字字对仗工稳,特别是“山”对“溪”,“引”对“得”,“红果”对“白鱼”,让我们看到了景色、颜色和动作,一幅画里有情、有景、有动、有静。 看似对于文字的信手拈来,其实是缘自对于文字的敏感,对于庸常生活态度的达观,而不是仅仅把对仗当成一种简单的文字游戏。“身过花间沾湿好,醉于马上往来轻”,写得真是好,那种花间穿行和马上醉归的感觉,将琐碎的生活写得那样蕴藉。“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,什么时候读,什么时候还会一如既往地感动,那种平常日子里的情感,在字字对仗里得到最完美而诗意的洋溢。 杜甫的对仗里,有时爱用数字。“秋水才深四五尺,野航恰受两三人”;“蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒”;“一声何处送书雁,百丈谁家上水船”……用“百丈”对“一声”和用“千涧”对“两峰”一样,都是以虚对实,为的是突出实。而秋水“四五尺”,小船只能载“两三人”,大概是实际的情况。数字运用的方法,显然和前面不一样,但那种乡村野外的情景,却因“四五尺”和“两三人”实打实的对仗,显得格外亲切和平易。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

穷居成都草堂的杜甫家里来了几位诗友,杜夫人端上三菜一汤待客。第一碗是炒韭菜,上放两个蛋黄;第二碗也是炒韭菜,上面甩着蛋白;第三碗是清蒸豆腐渣;最后是一大碗韭菜豆腐渣汤,上漂几片蛋壳。 客人有些莫名其妙,杜甫指着第一碗说,这叫“两个黄鹂鸣翠柳”;指着第二碗说,这是“一行白鹭上青天”;指着第三碗说,这是“窗含西岭千秋雪”;指着最后一大碗汤说,这是“门泊东吴万里船”。此时客人才恍然大悟,鼓掌叫绝。第1单元 气象恢弘的初盛唐诗歌◆ 作者卡片 ◆

杜甫 (712~770),字子美,唐代诗人。

祖籍襄阳(今属湖北),生于河南巩县。因曾

居长安城南少陵,自称“少陵野老”,后在

成都被严武荐为节度参谋,检校工部员外郎;

后世称之为杜少陵,杜工部。有《杜工部集》,

与李白并称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫生活在唐王朝由盛转衰之时,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。 ◆ 背景呈现 ◆

(1)《茅屋为秋风所破歌》写于公元761年,是杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首歌行体古诗。公元759年,饱受战乱之苦的杜甫一家流浪到四川,在亲友的帮助下,终于在成都西郊建起了一座茅草房,暂时结束了颠沛流离的生活。可不幸的是761年的秋天,一场大风把茅草给卷走了,他的一家只好在风雨淋漓中度过了一个难挨的不眠之夜。此情此景,使杜甫感慨万千,于是挥笔写下了这首不朽的诗篇。 (2)《兵车行》是杜甫的名篇,为历代推崇。它揭露了唐玄宗长期以来穷兵黩武、连年征战给人民造成的巨大的灾难,具有深刻的思想内容,在艺术上成就也很突出。

(3)《旅夜书怀》是一首五言律诗,是杜甫于765年离开四川成都草堂以后在旅途中所作。这首诗深刻地表现了作者内心飘泊无依的感伤。◆ 知识链接 ◆

(1)歌行,古代诗歌的一种体裁。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”和“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格的区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律,一般比较自由 ,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。“行”是乐曲的意思。

(2)近体诗的一种,因为格律严密,故有此名。起源于南北朝,至唐代初年始定形。以八句四韵为定格,中间两联须对仗。第2、4、6、8句押韵。首句可押可不押。通常押平声韵,但亦偶有押仄声的。分五、七言两体,分别称为五律、七律。凡一首诗超过十句的,称之为“排律”。“见”通“现”,出现“耶”通“爷”,父亲“陇”通“垄”动词,冲名词,河岸动词,蒸发干净形容词,经过的副词,超过动词,犯错误动词,指出过失,责备动词,探访,探望副词,过分,过于动词,给连词,和,跟,同介词,和,跟,同名词,意图名词,意义名词,心情动词,意料,料想名词,士卒副词,最终名词,差役,狱卒动词,死副词,尽,终名词,古军队编制,一百人为卒动词,能够动词,得到动词,领会,理解名词,心得,收获动词,实现,达到形容词,高名词,正,端正形容词,使人惊奇的方位名词作状语,向北方位名词作状语,向西动词作名词,问题使动用法,使……休息从军出征的人妻子儿女古时函谷关以东地区整齐,成行成列被埋掉六、文言句式

①去时里正与裹头 _________________

②或从十五北防河 _________________

③禾生陇亩无东西 _________________

④被驱不异犬与鸡 ________________

⑤生男埋没随百草 _________________省略句省略句省略句被动句被动句七、名句默写

①___________________,骄儿恶卧踏里裂。

(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

②去时里正与裹头,________________________。

③生女犹得嫁比邻,___________________________。

(杜甫《兵车行》)

④__________________,月涌大江流。

⑤飘飘何所似?_____________________。

(杜甫《旅夜书怀》)布衾多年冷似铁归来头白还戍边生男埋没随百草星垂平野阔天地一沙鸥1.诵读《茅屋为秋风所破歌》,筛选文本中的关键词,概括每小节诗的主要内容,理清诗歌的思路。

[名师指津] 从说明秋风破屋的有关情景和诗人的感触的角度入手。

我的理解:秋风破屋——群童抱茅——长夜难眠——愿得广厦。 2.《茅屋为秋风所破歌》的前五句中有哪些富有表现力的动词,找出来试作分析。

[名师指津] 要重点分析能充分表现秋风破屋情景与诗人心情的动词。我的理解:富有表现力的动词有:“怒号”“卷”“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”。

“怒号”与“卷”字紧密相承,形象地描摹出呼啸而来的凶猛的狂风,顷刻间就把屋上的茅草席卷而去的情景,“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”又形象地描写出茅草随狂风迅速飞动,被吹得满山遍野、四处飞扬的情景。这些动词一方面渲染了风力之大;另一方面也烘托出诗人眼望着自己苦心经营的草堂遭到破坏,而无力挽救的焦急心情。一个接一个的动作不仅组成一幅幅鲜明的图画,而且紧紧地牵动诗人的视线,拨动诗人的心弦。3.《兵车行》第二段“君不闻”之后和第三段“君不见”之前都是写战争带来的深重灾难,这是否重复?

[名师指津] 注意区分“闻”与“见”叙述角度和内容的不同。

我的理解:不重复。“君不闻”描写的是函谷关以东景象,而“君不见”是役夫家乡关西景象;“君不闻”是从广阔的社会层面描写,而“君不见”是从百姓的内心感受上叙述。4.杜甫在《旅夜书怀》中“书”了怎样的“怀”?

[名师指津] 分别分析五、六句的反语表露的愤激之情和

七、八句的以景自喻、借景抒情的表达作用。 我的理解:诗的后半部分是“书怀”。第五、六句说,有点名声,哪里是因为我的文章好呢?做官,倒应该因为年老多病而离职。这是反话,立意至为含蓄。诗人素有远大的政治抱负,但长期被压抑而不能施展,因此名声竟因文章而著,这实在不是他的心愿。杜甫此时确实是既老且病,但他的休官,却主要不是因为老和病,而是由于被排挤。这里表现出诗人心中的不平,同时揭示出政治上失意是他漂泊、孤寂的根本原因。最后两句说,飘然一身像个什么呢?不过像广阔的天地间的一只沙鸥罢了。诗人即景自况以抒悲怀。水天空阔,沙鸥飘零;人似沙鸥,转徙江湖。这一联借景抒情,深刻地表现了诗人内心飘泊无依的感伤,真是一字一泪,感人至深。5.《旅夜书怀》这首诗中“细草微风岸,危樯独夜舟”描写了怎样的景色?暗寓了作者怎样的情怀?

[名师指津] 解说意象构成的画面内容,指出景象与诗人的境况、情感的相似之处。

我的理解:微风吹拂着江岸上的细草,竖着高高桅杆的小船在月夜孤独地停泊着。此景正暗示着诗人的境况和情怀,像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。杜诗最突出的艺术特色是:诗人常将自己的主观感受隐藏在客观的描写中,让景物自身去打动读者。例如《丽人行》中,诗人并没有直接去斥责杨氏兄妹的荒淫,然而从对他们服饰、饮食等方面的具体描述中,作者的爱憎态度已显露无遗。杜诗语言平易朴素、通俗、写实,但却极见功力。他还常用人物独白和俗语来突出人物性格的个性化。

杜诗在刻画人物时,特别善于抓住细节来进行描写,如《兵车行》。杜甫诗风多变,但总体来看,可以概括为沉郁顿挫。这里的沉郁是指文章的深沉蕴蓄;顿挫则是指感情的抑扬曲折,语气、音节的跌宕摇曳。借助诗眼,高效鉴赏

“诗眼”大致分两类:

第一类是一首诗的凝聚点,提示诗的主旨。这是全诗的诗眼。

第二类是诗中最精练传神的词语,或能增强诗歌的形象性,或给人以丰富的想象,或使诗意更精确,或使诗句翻出新意。这是局部的诗眼。

高考试卷上的提问方式:这首诗的诗眼是哪个字,请简要分析?

变式提问:

1.某一字(词)历来为人称道,你认为它好在哪里?谈谈你的理解。

2.你认为某一联中最生动传神的字(词)是哪个?为什么? 阅读下面一首唐诗,回答问题。

过香积寺

王 维

不知香积寺,数里入云峰。古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。薄暮空潭曲,安禅[注]制毒龙。【注】 安禅,佛家语,指闭目静坐,不生杂念,身心安然进入清寂宁静的境界;毒龙,佛家比喻邪念妄想。

古人评诗时常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精练传神的一个字,你认为这首诗第三联两句诗的“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________【答案】 结合全诗赏析时可从不同的角度切入:

(示例1)第三联上下两句的诗眼分别是“咽”和“冷”。喧闹的泉声遇“危石”而哽咽,温暖的日色因树林的幽深而变冷。这“咽”和“冷”充分点明和突出了深山的特点,烘托出幽静、悠远的冷清气氛。作者融情于景,借景抒情,表现愿意远离世俗欲念的隐士情怀。(此答案从表现手法的角度分析其妙处)

(示例2)第三联上下两句的诗眼分别是“咽”和“冷”。因为“咽”用拟人的手法写泉流之声,以动写静,突出禅寺之静,生动而传神地写出泉流过高石时,水声急变;“冷”字不仅写出日色下青松的色调,更突出了香积寺环境的清幽、静谧,禅院寂静空灵之感由这一“冷”字表现出来。(此答案从修辞和表现手法的角度分析其妙处)文字的启蒙何处始

肖复兴

读唐诗,读绝句的话,李白要比杜甫的好;

但读律诗,杜甫则胜过李白。原因在于,杜甫

律诗里的对仗,更工整,更讲究,更富有寻常

人生的感悟和哲思。因此,读杜甫诗,尤其须

注意其中的对仗,从中能体会到中国文字的独到之处,其字与字、词与词之间微妙的变化和韵味,只有中国文字才能传达,靠符号支撑起来的西洋文字,难以品味得到。当今语言越来越粗鄙化,学习这样古典并经典的文字,尤为必要。特别是对孩子的启蒙教育,这样的营养成分也不可缺少。 过去旧学里是讲究这样的对仗文字训练的,从小要学“天对地,雨对风,雪纷纷对雾蒙蒙”。这样的传统,如今已经不复存在。古诗里的对仗,其中奥妙无以穷尽,对孩子语感的培养、文学的启蒙,作用简直就不啻于一场智力的体操。如同品酒师需要训练味觉一样,我们对于中国文字的感悟力,也需要训练。 如杜甫诗中的对仗,以写自然景物为例——因为这样的诗句,对于孩子更容易接受,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,这是孩子最熟悉的,历朝历代的小学语文课本里,都会选它,实在是因为它的对仗既工整又可爱,而且,没有一个生僻字,都是大白话,一看就懂,让你感到,相隔了一千多年,杜甫操的怎么还是和我们现在一模一样的语言?好的文字,就是这样和岁月和我们都没有任何隔膜。 相比较这首诗的下面一联对仗:“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”就弱了些。同样的文字,“千秋”和“万里”的对仗,显得更虚更文了一些,不如“两个”和“一行”直白且亲近,如同我们平常说话。黄鹂的“黄”和白鹭的“白”;翠柳的“翠”与青天的“青”的对仗,会培养我们从小对于颜色的敏感,很难想象如果用yellow去对white,还能有这样的效果。

“自去自来堂上燕,相亲相近水中鸥。”依然是口语一般的亲近,让你惊讶大白话居然也可成为千古不灭的好句子。燕子和水鸥的拟人化,“自来自去”对“相亲相近”,还能有比这更平易却又贴切的对仗吗? 黄莺过水翻回去,燕子衔泥湿不妨。”日常之景,渡水的黄莺,衔泥的燕子,都书写得这样富于人情味。水面上来回飞的黄莺,让我们看到了可爱的韧劲儿。衔泥不怕湿,是燕子不怕呢?还是诗人不怕?都格外体现着一种特别温馨的味道。 “叶心朱实看时落,阶面青苔先自生。”依然是日常之景,果子和青苔,和人有了交流;“看时落”对仗“先自生”,让果子和青苔变得不同寻常,如同我们人一样,在生长的过程中有了往复的生命。只有深切的体会,才会体会到叶心的“心”,阶面的“面”的奥妙。为什么不用“叶里”对“阶上”,一样工整呀,因为“心”是比里更里面的深处,而青苔正是紧贴在“面”上而生的呢。因此,说阶上花草,可以;说阶上青苔,就不那么确切。这是中国文字的功夫所在。 “穿花蝴蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。”蜻蜓点水是现成的成语,让蝴蝶穿花和它相对,多么的聪明又和谐;“深深”对“款款”,又见他观察是如何的细致。而这一切对于孩子,是拉近和大自然的关系的天然图画。

由于“三吏”和“三别”,我们常误以为杜甫的社会感沉郁过重,其实,他常住乡间,对自然的情感,和孩子相通,对自然的观察也格外仔细、特别,也和孩子的心理相似。“巢边野雀群欺燕,花底山蜂远趁人”,野鸟到人间的窝边欺负燕子去了,山里的蜜蜂远避人群去花中静静地采蜜,其中的爱恨情感,特别是对弱势的偏向,和孩子们是多么的相近!“群”对“远”,多么的别致,又充满感情的色彩。“笋根雉子无人见,沙上凫雏傍母眠”,对比无人怜见的小野鸡,水鸟母子情深,更会让孩子引发联想。“山禽引子哺红果,溪女得钱留白鱼”,依然是一幅山禽母子图,只不过,这一次是衔果图,对比的是溪女,其中字字对仗工稳,特别是“山”对“溪”,“引”对“得”,“红果”对“白鱼”,让我们看到了景色、颜色和动作,一幅画里有情、有景、有动、有静。 看似对于文字的信手拈来,其实是缘自对于文字的敏感,对于庸常生活态度的达观,而不是仅仅把对仗当成一种简单的文字游戏。“身过花间沾湿好,醉于马上往来轻”,写得真是好,那种花间穿行和马上醉归的感觉,将琐碎的生活写得那样蕴藉。“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,什么时候读,什么时候还会一如既往地感动,那种平常日子里的情感,在字字对仗里得到最完美而诗意的洋溢。 杜甫的对仗里,有时爱用数字。“秋水才深四五尺,野航恰受两三人”;“蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒”;“一声何处送书雁,百丈谁家上水船”……用“百丈”对“一声”和用“千涧”对“两峰”一样,都是以虚对实,为的是突出实。而秋水“四五尺”,小船只能载“两三人”,大概是实际的情况。数字运用的方法,显然和前面不一样,但那种乡村野外的情景,却因“四五尺”和“两三人”实打实的对仗,显得格外亲切和平易。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放