2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第2单元5 听颖师弹琴

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第2单元5 听颖师弹琴 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 887.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-31 10:23:07 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。5 韩愈 听颖师弹琴第2单元 姿态横生的中晚唐诗歌圆满配“对”

韩愈在广东潮州时,想将弊政改革一下,但感困难重重,遂有辞官不做之意,便自撰半副对联:恶山恶水恶环境,韩退之!退之!此联千年以来,无人能对,被视为“罕世绝联”。

新中国成立后,时任人民政府内务部长的谢觉哉到了潮州。当晚,他读《共产党宣言》,愈读愈感精妙。这时,他手边刚好有这半副所谓“绝联”,顿生灵感,就奋笔写了下联:好书好句好文章,谢觉哉!觉哉! 所谓“罕世绝联”,到此“圆满配对”。第2单元 姿态横生的中晚唐诗歌◆ 作者卡片 ◆

韩愈(768~824),字退之,河阳(今河南省孟

县)人,自称郡望昌黎,出身于小官吏家庭,幼丧

父,兄韩会抚养之。会能文章,对愈有影响。贞

元二年(786),19岁的韩愈赴长安参加进士考试,

直到贞元八年(792)第四次应考,才考中进士。

此后又连续三次应吏部博学宏词科考试,皆不中。直到29岁才在董晋幕府中得到了一个观察推官的微小官职。 36岁时,任监察御史,不久就被贬为阳山县令。此后直到50岁,官职一直浮沉不定。元和十二年,韩愈50岁时,因参与平定淮西之役表现出处理军国大事的才能,迁为吏部侍郎,进入朝廷上层统治集团。但两年后,他却因上表谏迎佛骨而触怒宪宗,险些被宪宗处死,幸得裴度等大臣挽救,才免于一死,被贬为潮州(在今广东)刺史。在潮州八个月,宦官杀宪宗,立穆宗,韩愈被召回朝,后历官国子监祭酒、京兆尹、兵部侍郎、吏部侍郎。长庆四年(824)病逝于长安,终年57岁。有《昌黎先生集》。他的文学成就很高,是唐代古文运动的倡导者,唐宋八大家之首。他的诗作力求新奇,重气势且以文为诗,把新的古文语言、章法、技巧引入诗坛,增强了诗的表达功能,扩大了诗的领域,纠正了大历(766~780年)以来的平庸诗风。◆ 背景呈现 ◆

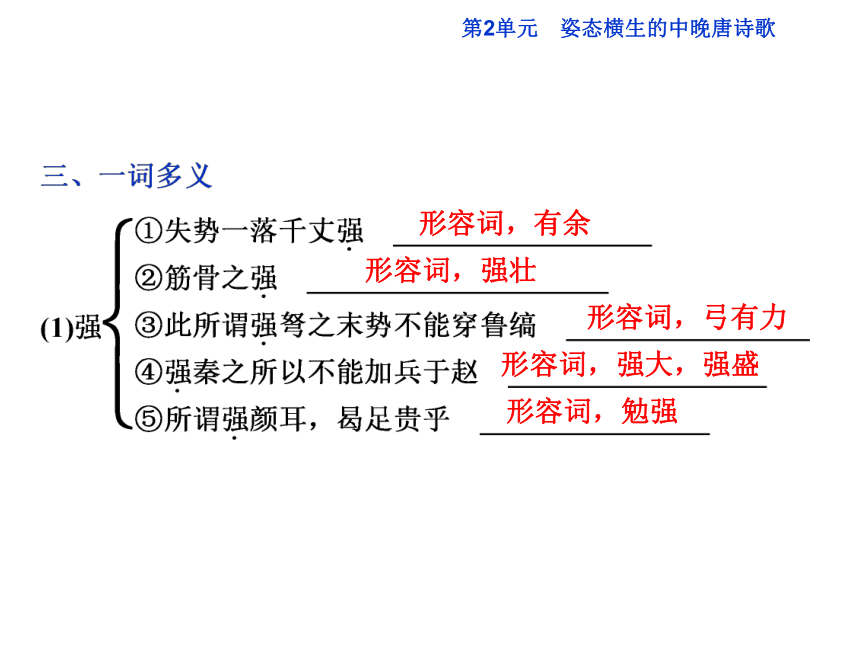

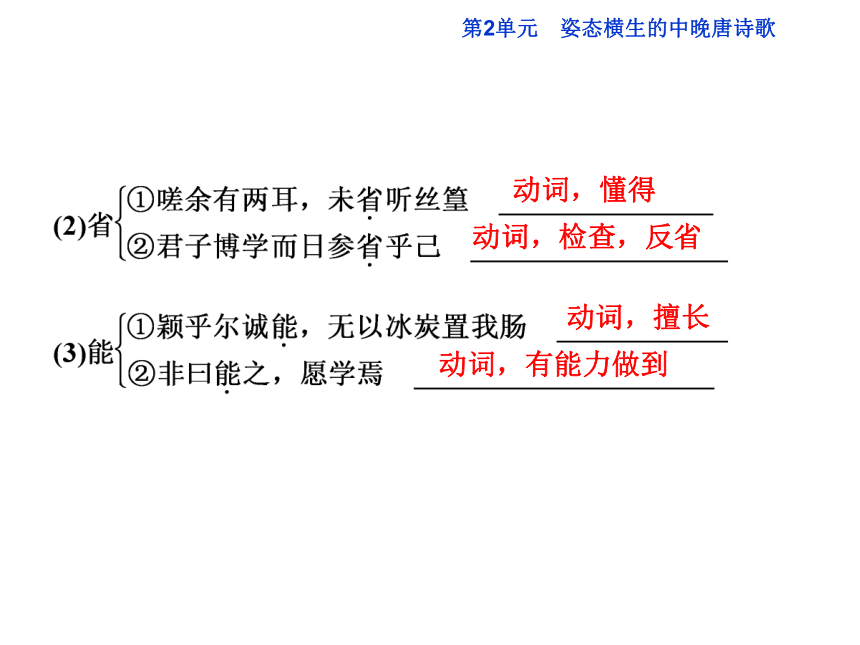

元和十一年(816),因受谗言而被降为右庶子的韩愈,慕名前来听来自天竺的僧人颖师弹琴,于是写了这首诗。全诗从演奏的开始起笔,到琴声终止完篇,写了音乐感人的力量。“无”通“毋”,不要形容词,有余形容词,强壮形容词,弓有力形容词,强大,强盛形容词,勉强动词,懂得动词,检查,反省动词,擅长动词,有能力做到天地阔远随飞扬推手遽止之无以冰炭置我肠1.说说这首诗在写音乐时选取了怎样的角度。

[名师指津] 围绕音乐本身和听者感受两个角度作答。

我的理解:韩愈自始至终都是通过对音乐形象本身和听者感受的描绘来写音乐,把抽象的、瞬间即逝的音乐旋律用比喻和联想的方式呈现出来,又通过自身的感受从侧面烘托琴声的优美动听。2.本诗是首描写音乐的作品,为什么诗中不谈音乐而是描摩场景呢?

[名师指津] 运用“通感”的手法,化抽象为形象。

我的理解:这是运用了“通感”的手法来表现音乐的美妙。音乐本无形、无色、无味,瞬间即逝,难以把握,具有抽象的特点。诗人借助通感,把欣赏音乐过程中产生的综合性体验,用场景的形式表现出来,就使本来非常复杂、难以描绘的音乐变得目可视、手可触了。3.诗人为何说自己“未省听丝篁”?

[名师指津] 回答诗人是不是真的“未省”即可。

我的理解:这句话不是说诗人不懂得欣赏音乐,而是说自己从未听到过如此美妙的音乐,叹为观止,以此来衬托出颖师技艺的高超。4.诗人为何“推手遽止之”,不让颖师弹琴了呢?

[名师指津] 从音乐感人的效果方面推断分析。

我的理解:诗人听音乐的过程中,被颖师的琴声所深深感动,先是起坐不安,继而泪雨滂沱,浸湿了衣襟,犹自扑扑簌簌滴个不止。这种感情上的强烈刺激,实在叫人无法承受,于是推手制止,不忍卒听。韩愈是一位极富创造性的文学巨匠。他写作诗文,能够摆脱拘束,自辟蹊径。这首诗无论造境或遣词造语都有独到之处。以造境言,它为读者展示了两个大的境界:一是曲中的境界,即由乐曲的声音和节奏所构成的情境;一是曲外的境界,即乐曲声在听者(诗人自己)身上得到的反响。两者亦分亦合,犹如影与形;从而使整个诗歌的意境显得深闳隽永,饶有情致。以遣词造语论,不少诗句新奇妥贴,揉磨入细,感染力极强。例如开头两句押细声韵,其中的“女”“语”和“尔”“汝”声音相近,读起来有些饶口。这种奇特的音韵安排,恰恰适合于表现小儿女之间那种缠绵纠结的情态。后面写昂扬激越的琴声则改用洪声韵的“昂”“场”“扬”“凰”等;这些都精确地表现了弹者的情感和听者的印象。另外,五言和七言交错运用,以与琴声的疾徐断续相协调,也大大增强了诗句的表现力。以比喻写声音

比喻是常用的一种修辞方法,它能够增强语言的鲜明性和生动性,使抽象的事物形象化,深奥的道理浅显化,模糊的形象具体化,深邃的意境明确化。在《听颖师弹琴》文中,诗人借助比喻,把琴声描摹得动人心弦,引人遐思。起句以儿女私语喻写琴声的轻柔细腻,接着以勇士赴战场杀敌喻琴声的昂扬激越,以浮云、柳絮的飘浮喻琴声的悠扬。诗人用“喧啾百鸟群,忽见孤凤凰”来喻琴声的变化,用凤凰“跻攀分寸不可上,失势一落千丈强”来喻琴声的陡转。诗人以喻写声音,把可感的琴声化为具体的形象,使人可感可听。 阅读下面这首诗,然后回答问题。

听蜀僧濬弹琴

李 白

蜀僧抱绿绮[注],西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

【注】 绿绮:琴名。晋傅玄《琴赋序》:“楚王有琴曰绕梁,司马相如有绿绮,蔡邕有焦尾,皆名器也。”【注】 绿绮:琴名。晋傅玄《琴赋序》:“楚王有琴曰绕梁,司马相如有绿绮,蔡邕有焦尾,皆名器也。”

请结合具体诗句简要分析琴声的高妙。

答:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 诗中的颔联正面写弹琴,以大自然宏伟的音响比喻琴声,使人感到琴声的铿锵有力。颈联以“洗流水”来喻琴声能够荡涤胸怀,使人心旷神怡,以“入霜钟”来喻琴声回味无穷。尾联的“不觉碧山暮,秋云暗几重”则是从侧面来烘托琴声的高妙的,不知不觉间,时间已是傍晚,青山罩上了一层暮色,灰暗的秋云重重叠叠,布满了天空。热衷“谀墓”的韩愈

包光潜

中国古代最大的主流和民间两栖写手,当

属唐代的韩愈了。韩愈一生写了多少文字,无

法计量,多数都丢失在民间了。他创作题材广

泛,长短不一,有报告文学,如《张中丞传后叙》;

有墓志铭,如《贞曜先生墓志铭》、《南阳樊绍述墓志铭》;有祭文,如《祭河南张员外文》、《祭柳子厚文》;还有碑文、厅壁记等。韩愈的生前好友刘禹锡在纪念他的悼文里说:“公鼎侯碑,志隧表阡,一字之价,辇金如山。”这如山的辇金,赚的是死人钱。

不是韩愈贪婪,按价索取,而是时人甘愿“奉献”,算作稿酬吧。就说惹了一起历史风波的《平淮西碑文》吧,人家情愿送给韩愈五百匹绢;再说韩愈写的《王用碑》,王用的儿子就以一匹带鞍的宝马和一条白玉带作为润笔。这大概是中国古代最高的稿费了。李白如果有知,定然妒忌不已,因为李白写诗从来只是换点老酒的。 为什么有那么多达官贵人,家里死了亲人要找韩愈歌功颂德呢?其实这是当时的时尚问题,和今天一样,大多数人是被时尚牵着鼻子走的。大唐盛世,长安城里,一直盛行请名人学士为已故亲人撰写碑文、墓志铭或祭文的习俗。对于一些有钱有势的人来讲,家里死了亲人,如果不请或请不到当时最有名望的作家为其撰写墓志铭的话,就令人耻笑。 “谀墓”写作已经形成强势市场,它引领着为死人歌功颂德的文化走向。而且这个市场前景看好,有人推波助澜,确实肥了不少文人学士。当时韩愈名声最大,作文最好,又是文坛领袖,还愿意为死人“效劳”;更重要的是韩愈写的报告文学、墓志铭、祭文等十分感人,他能把死人写得比活人还活,搜肠刮肚写尽好词,说尽好话。所以,请韩愈操刀的达官贵人最多,韩愈也因此收入丰厚,远在俸禄之上。由于韩愈“来者不拒”,抢了别人的生意,断了别人的饭碗,再加上他尽替死者说好话,所以有人不满,悄悄地说他的坏话,让他落下一个“谀墓”之名。 在韩愈的“谀墓”之辞中,也有不少是为地位卑下的小吏和落魄文人写的。这些墓志铭最耐读,一反“谀墓”之习气,而成了可亲可近的人物速写。因为韩愈能够从墓主人的许多生活细节中提炼典型材料,如感人事例、谐闻趣事等入文,读来备感亲切或令人喷饭。在这些墓志铭中,韩愈刻画出了一个又一个怀才不遇、心胸磊落的寒士形象,并借以抒发自己对世俗的看法和政见;在这些墓志铭中,韩愈还寄托了自己的思想和观点,如《试大理评事王适墓志铭》中的“有所为有所不为”的想法,《南阳樊绍述墓志铭》中的文学主张等。 另外,名家之间也有相互“吹捧”的碑文墓志,如韩愈为柳宗元、孟郊等写的墓志铭,即属上乘。韩愈自己死后,也有许多生前好友为其树碑立传,为其“谀墓”。皇甫湜为他写过墓志铭和悼词,刘禹锡为韩愈写过悼念文章。这些都是有感而发,情真意切。

韩愈确实写过不少纯粹的“谀墓”之作,言过其实,一是对方的盛情难却,二是对方的润笔丰厚,真的让韩愈“人在江湖,身不由己”了。事实上,尽管韩愈位高权重,友人众多,但还是遭到当时一些人的讥讽和贬斥,这也是不可避免的。 穿越历史时空,回望前尘,我们会看到身为吏部侍郎的韩愈,一天到晚忙忙碌碌、屁颠屁颠的身影;一方面他要无愧于文坛领袖地位,推动古文运动;一方面他要当好民间写手,为死人说好话,赚足银两。名利兼得,是韩愈一生最大的成功。苏轼称他“文起八代之衰”,后人推崇他为“唐宋八大家”之首,足以见得他在文学史上的地位。

[赏评] 文章以现代人的眼光看韩愈,“谀墓”是当时的时尚,大唐盛世,长安城里,一直盛行请名人学士为已故亲人撰写碑文、墓志铭或祭文的习俗,而韩愈写的报告文学、墓志铭、祭文等十分感人,他借以抒发自己对世俗的看法和政见,寄托了自己的思想和观点。作者称其为“古代最大的主流和民间两栖写手”。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

韩愈在广东潮州时,想将弊政改革一下,但感困难重重,遂有辞官不做之意,便自撰半副对联:恶山恶水恶环境,韩退之!退之!此联千年以来,无人能对,被视为“罕世绝联”。

新中国成立后,时任人民政府内务部长的谢觉哉到了潮州。当晚,他读《共产党宣言》,愈读愈感精妙。这时,他手边刚好有这半副所谓“绝联”,顿生灵感,就奋笔写了下联:好书好句好文章,谢觉哉!觉哉! 所谓“罕世绝联”,到此“圆满配对”。第2单元 姿态横生的中晚唐诗歌◆ 作者卡片 ◆

韩愈(768~824),字退之,河阳(今河南省孟

县)人,自称郡望昌黎,出身于小官吏家庭,幼丧

父,兄韩会抚养之。会能文章,对愈有影响。贞

元二年(786),19岁的韩愈赴长安参加进士考试,

直到贞元八年(792)第四次应考,才考中进士。

此后又连续三次应吏部博学宏词科考试,皆不中。直到29岁才在董晋幕府中得到了一个观察推官的微小官职。 36岁时,任监察御史,不久就被贬为阳山县令。此后直到50岁,官职一直浮沉不定。元和十二年,韩愈50岁时,因参与平定淮西之役表现出处理军国大事的才能,迁为吏部侍郎,进入朝廷上层统治集团。但两年后,他却因上表谏迎佛骨而触怒宪宗,险些被宪宗处死,幸得裴度等大臣挽救,才免于一死,被贬为潮州(在今广东)刺史。在潮州八个月,宦官杀宪宗,立穆宗,韩愈被召回朝,后历官国子监祭酒、京兆尹、兵部侍郎、吏部侍郎。长庆四年(824)病逝于长安,终年57岁。有《昌黎先生集》。他的文学成就很高,是唐代古文运动的倡导者,唐宋八大家之首。他的诗作力求新奇,重气势且以文为诗,把新的古文语言、章法、技巧引入诗坛,增强了诗的表达功能,扩大了诗的领域,纠正了大历(766~780年)以来的平庸诗风。◆ 背景呈现 ◆

元和十一年(816),因受谗言而被降为右庶子的韩愈,慕名前来听来自天竺的僧人颖师弹琴,于是写了这首诗。全诗从演奏的开始起笔,到琴声终止完篇,写了音乐感人的力量。“无”通“毋”,不要形容词,有余形容词,强壮形容词,弓有力形容词,强大,强盛形容词,勉强动词,懂得动词,检查,反省动词,擅长动词,有能力做到天地阔远随飞扬推手遽止之无以冰炭置我肠1.说说这首诗在写音乐时选取了怎样的角度。

[名师指津] 围绕音乐本身和听者感受两个角度作答。

我的理解:韩愈自始至终都是通过对音乐形象本身和听者感受的描绘来写音乐,把抽象的、瞬间即逝的音乐旋律用比喻和联想的方式呈现出来,又通过自身的感受从侧面烘托琴声的优美动听。2.本诗是首描写音乐的作品,为什么诗中不谈音乐而是描摩场景呢?

[名师指津] 运用“通感”的手法,化抽象为形象。

我的理解:这是运用了“通感”的手法来表现音乐的美妙。音乐本无形、无色、无味,瞬间即逝,难以把握,具有抽象的特点。诗人借助通感,把欣赏音乐过程中产生的综合性体验,用场景的形式表现出来,就使本来非常复杂、难以描绘的音乐变得目可视、手可触了。3.诗人为何说自己“未省听丝篁”?

[名师指津] 回答诗人是不是真的“未省”即可。

我的理解:这句话不是说诗人不懂得欣赏音乐,而是说自己从未听到过如此美妙的音乐,叹为观止,以此来衬托出颖师技艺的高超。4.诗人为何“推手遽止之”,不让颖师弹琴了呢?

[名师指津] 从音乐感人的效果方面推断分析。

我的理解:诗人听音乐的过程中,被颖师的琴声所深深感动,先是起坐不安,继而泪雨滂沱,浸湿了衣襟,犹自扑扑簌簌滴个不止。这种感情上的强烈刺激,实在叫人无法承受,于是推手制止,不忍卒听。韩愈是一位极富创造性的文学巨匠。他写作诗文,能够摆脱拘束,自辟蹊径。这首诗无论造境或遣词造语都有独到之处。以造境言,它为读者展示了两个大的境界:一是曲中的境界,即由乐曲的声音和节奏所构成的情境;一是曲外的境界,即乐曲声在听者(诗人自己)身上得到的反响。两者亦分亦合,犹如影与形;从而使整个诗歌的意境显得深闳隽永,饶有情致。以遣词造语论,不少诗句新奇妥贴,揉磨入细,感染力极强。例如开头两句押细声韵,其中的“女”“语”和“尔”“汝”声音相近,读起来有些饶口。这种奇特的音韵安排,恰恰适合于表现小儿女之间那种缠绵纠结的情态。后面写昂扬激越的琴声则改用洪声韵的“昂”“场”“扬”“凰”等;这些都精确地表现了弹者的情感和听者的印象。另外,五言和七言交错运用,以与琴声的疾徐断续相协调,也大大增强了诗句的表现力。以比喻写声音

比喻是常用的一种修辞方法,它能够增强语言的鲜明性和生动性,使抽象的事物形象化,深奥的道理浅显化,模糊的形象具体化,深邃的意境明确化。在《听颖师弹琴》文中,诗人借助比喻,把琴声描摹得动人心弦,引人遐思。起句以儿女私语喻写琴声的轻柔细腻,接着以勇士赴战场杀敌喻琴声的昂扬激越,以浮云、柳絮的飘浮喻琴声的悠扬。诗人用“喧啾百鸟群,忽见孤凤凰”来喻琴声的变化,用凤凰“跻攀分寸不可上,失势一落千丈强”来喻琴声的陡转。诗人以喻写声音,把可感的琴声化为具体的形象,使人可感可听。 阅读下面这首诗,然后回答问题。

听蜀僧濬弹琴

李 白

蜀僧抱绿绮[注],西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

【注】 绿绮:琴名。晋傅玄《琴赋序》:“楚王有琴曰绕梁,司马相如有绿绮,蔡邕有焦尾,皆名器也。”【注】 绿绮:琴名。晋傅玄《琴赋序》:“楚王有琴曰绕梁,司马相如有绿绮,蔡邕有焦尾,皆名器也。”

请结合具体诗句简要分析琴声的高妙。

答:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 诗中的颔联正面写弹琴,以大自然宏伟的音响比喻琴声,使人感到琴声的铿锵有力。颈联以“洗流水”来喻琴声能够荡涤胸怀,使人心旷神怡,以“入霜钟”来喻琴声回味无穷。尾联的“不觉碧山暮,秋云暗几重”则是从侧面来烘托琴声的高妙的,不知不觉间,时间已是傍晚,青山罩上了一层暮色,灰暗的秋云重重叠叠,布满了天空。热衷“谀墓”的韩愈

包光潜

中国古代最大的主流和民间两栖写手,当

属唐代的韩愈了。韩愈一生写了多少文字,无

法计量,多数都丢失在民间了。他创作题材广

泛,长短不一,有报告文学,如《张中丞传后叙》;

有墓志铭,如《贞曜先生墓志铭》、《南阳樊绍述墓志铭》;有祭文,如《祭河南张员外文》、《祭柳子厚文》;还有碑文、厅壁记等。韩愈的生前好友刘禹锡在纪念他的悼文里说:“公鼎侯碑,志隧表阡,一字之价,辇金如山。”这如山的辇金,赚的是死人钱。

不是韩愈贪婪,按价索取,而是时人甘愿“奉献”,算作稿酬吧。就说惹了一起历史风波的《平淮西碑文》吧,人家情愿送给韩愈五百匹绢;再说韩愈写的《王用碑》,王用的儿子就以一匹带鞍的宝马和一条白玉带作为润笔。这大概是中国古代最高的稿费了。李白如果有知,定然妒忌不已,因为李白写诗从来只是换点老酒的。 为什么有那么多达官贵人,家里死了亲人要找韩愈歌功颂德呢?其实这是当时的时尚问题,和今天一样,大多数人是被时尚牵着鼻子走的。大唐盛世,长安城里,一直盛行请名人学士为已故亲人撰写碑文、墓志铭或祭文的习俗。对于一些有钱有势的人来讲,家里死了亲人,如果不请或请不到当时最有名望的作家为其撰写墓志铭的话,就令人耻笑。 “谀墓”写作已经形成强势市场,它引领着为死人歌功颂德的文化走向。而且这个市场前景看好,有人推波助澜,确实肥了不少文人学士。当时韩愈名声最大,作文最好,又是文坛领袖,还愿意为死人“效劳”;更重要的是韩愈写的报告文学、墓志铭、祭文等十分感人,他能把死人写得比活人还活,搜肠刮肚写尽好词,说尽好话。所以,请韩愈操刀的达官贵人最多,韩愈也因此收入丰厚,远在俸禄之上。由于韩愈“来者不拒”,抢了别人的生意,断了别人的饭碗,再加上他尽替死者说好话,所以有人不满,悄悄地说他的坏话,让他落下一个“谀墓”之名。 在韩愈的“谀墓”之辞中,也有不少是为地位卑下的小吏和落魄文人写的。这些墓志铭最耐读,一反“谀墓”之习气,而成了可亲可近的人物速写。因为韩愈能够从墓主人的许多生活细节中提炼典型材料,如感人事例、谐闻趣事等入文,读来备感亲切或令人喷饭。在这些墓志铭中,韩愈刻画出了一个又一个怀才不遇、心胸磊落的寒士形象,并借以抒发自己对世俗的看法和政见;在这些墓志铭中,韩愈还寄托了自己的思想和观点,如《试大理评事王适墓志铭》中的“有所为有所不为”的想法,《南阳樊绍述墓志铭》中的文学主张等。 另外,名家之间也有相互“吹捧”的碑文墓志,如韩愈为柳宗元、孟郊等写的墓志铭,即属上乘。韩愈自己死后,也有许多生前好友为其树碑立传,为其“谀墓”。皇甫湜为他写过墓志铭和悼词,刘禹锡为韩愈写过悼念文章。这些都是有感而发,情真意切。

韩愈确实写过不少纯粹的“谀墓”之作,言过其实,一是对方的盛情难却,二是对方的润笔丰厚,真的让韩愈“人在江湖,身不由己”了。事实上,尽管韩愈位高权重,友人众多,但还是遭到当时一些人的讥讽和贬斥,这也是不可避免的。 穿越历史时空,回望前尘,我们会看到身为吏部侍郎的韩愈,一天到晚忙忙碌碌、屁颠屁颠的身影;一方面他要无愧于文坛领袖地位,推动古文运动;一方面他要当好民间写手,为死人说好话,赚足银两。名利兼得,是韩愈一生最大的成功。苏轼称他“文起八代之衰”,后人推崇他为“唐宋八大家”之首,足以见得他在文学史上的地位。

[赏评] 文章以现代人的眼光看韩愈,“谀墓”是当时的时尚,大唐盛世,长安城里,一直盛行请名人学士为已故亲人撰写碑文、墓志铭或祭文的习俗,而韩愈写的报告文学、墓志铭、祭文等十分感人,他借以抒发自己对世俗的看法和政见,寄托了自己的思想和观点。作者称其为“古代最大的主流和民间两栖写手”。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放